Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка материалов

Подождите немного. Документ загружается.

металль|

как

никель,

кобальт'

х{еде3о

плавятся

при

температуре

1455-1б35.

с

"

,й"'"

температуру

''9Ё*р'"',';1?ч11

'

42о-

450"

с.

\аропронн,!Б

",,,,,'

на

никелевой

оёнове

с

температурами

плавления

1350-1;00'

€

имеют

температуру

рекристалл-:"1зат.\и|1

1]Ё6!,1}?"?'о]}ооъ^ё-

3то

указьтвае1_на

т6,

что

легирование

ме-

таллов

ока3ь1вает

сильное

влияние

на

3амедление

диффузионнь1х

пооцессов'

в

том

числе

процессов'

'*"'йй!'*

с

рекристаллизацией_

'

|]ри

',р.д.'.,йи-_Ёптимальной

температурьт

диффуз:тоннои

сварки

материалов'

по

аналогии

с'-

у:<азанной

3ависимостью

А.

А.

Боявара

для

рекристалли3ш{'ии-

автооом

бьтло

вьтсказано

предполох{ение'

'"о'

оп'""мальЁ1ая'Ё*,Бр{'ура

дифузионной

сварки

составляет

_

',р*д"'*,"ую

часть

температурь1

плавле[1ия

ка)кдого

металла'

''

Ё"

т,,|т,-,:=

ч|'1'

Анализ

''..,.рй*",талБнь!}!

значений

температурь1

сварки

по3волил

,''.,','"],

,!'

,р",'денное

отно]1]ение

находится

в

пре_

'

делах

т,,|т,,:0'53+-0'36'

@птимальное

соотно1пение'

по

мнен1{ю

автора'

составляет

[',:

0,7т,,'

|1ри

ттали'лии

не}келательнь{х

структурнь1х

и3менений

темпе-

ратуру

сварки

*й,'

сни3ить

при

соотйётствующем

увеличении

продол>кит"',,'"'Ё'Ё,йЁ;;;;'

ЁР

'_""л*'ь1е

автором

в

послед-

нее

время

исследования

пока3ал''

:1'

температуру

сварки

мо)кно

"низйть

до

0,2-0,47,,

Аля

многих

металлов

!|езависимо

от

типа

ре1шетки.

при

этом

нЁобходимо

обеспечить

соответствующу1о

вь1_

сокую

очистку

свариваемь1х

поверхностей,

увеличить

степень

;;:Ё*;,

д?:о,;]:0-в

мм

рт.

ст.,

давление

и

продол)кительность

сварки'

п^о4цпс сваонь|х

соединений.

Бьтбор.

методов

йетод'

исследования

сварнь|х

(

исследования

сварнь1х

..соединен_ии

прй

диффузионной

сварке

определяет."

.,"йй1;йкой

изунаемых

явлений

и

состоянием

совре_

меннь1х

методик.

_й!''д"',

нап-тедшие

широкое

практическое

при-

менение ,'"

""]Ё."Ёй;;"^'йыфузионнь!х

соединений:

металло_

графивеско.

",,Ё^фййо-микР_'сйпическое

исследования;

спект_

ральньтй,

*"'.р'р",|'е!1оспектральньтй

и

рентгеноструктурнь1и'

анализь1;

метод

р!дй',*'",нь{х

индикаторов;

и3мерение

микро_

-

твердости;

',р..ЁЁЁ#й]"й"*_*,.ских

свойств

при

ни3ких

и

вь1_

соких

температурах;

испь1тание

19

длительную

прочность

и

пол-

3учесть

"'"д"""Ё'"{

""'ед','ния

термостойкости

и

корро3ион_'

ной

стойкости

соединения

и

др'

@дн

о

из

'.'

']й]'?'!;й;;й'й'

п

р

едъя

вля

емь1

х

к

л

р^имен

я

емь1м

методам'

_

локальнос'!

и,

в

свя3и

с'''"м,

для

получения

досто_

верной

картинь1

;^';|Бу;;;;н

ой

зоньт

_

н

еоб

ходимость

пр

имен

ен

ия

нескольких

способов'

}1икроструктурньтй

анализ

по3воляет

определять

число'

ра3_

мерь1,

форму,

взаимное

располо}кение

и

количественное

соотно_

40

1пение

фаз

и

структурнь{х

состав.цяющих. }1аль:е

размерь1

пере_

ходной

зонь|'

возникновение

ступеньки

на птлифе при

боль:-пом

ра3л;1ч;1|4

механических

свойств,

ра3личие

электрохимических

свойств

3атрудняют и3учение

3оньт соединения

с помощью

обьтч-

ного

оптического микроскопа. Ёесколько

облегчается

3адача

при

применении

маль]х

скоростей гплифования'

}кестких

алмазнь1х

кругов

и

теплового травления. ,[{окальность

анали3а

определяется

ра3решающей

способностью оптических

микроскопов

с наиболь_

шим

увеличением

1500.

3лектронно-микроскопическое

и3учение

топографии

поверх_

ности

обеспечивает

гораздо более вь:сокую

локальность (увели_

чение

до

40

000), однако и3готовлять

реплики

и

фольги

очень

слох{но'

а иногда

нево3мох{но'

например

для

изучения переходной

зонь!

некоторь1х

ра3нороднь1х

металлов.

€

помощью сканирующего электронного

микроскопа топогра-

фии

поверхности и3учают

путем сканирования

острофокусньтм

электроннь1м

пучком по принципу электронн0го

растра.

3лек-

тро!;ь|'

либо отра>кеннь1е' либо вторично эмиттированнь1е

за счет

возбу>кдения

первичнь1ми

электронами'

слу}кат сигналом. Р1зме-

нение

сигнала

на

поверхности образца образует

(электронную

тень) поверхности. Б сканирующем микроскопе

удалось

преодо-

леть недостаток световой и электронной микроскопии просвечи_

вающего типа,

ибо

сканирующий

микроскоп имеет в 30

раз

боль-

шую,

чем световой микроскоп, глубину

фокуса,

не требуется

и3готовления

фольг

и

реплик.

|1рактинески

любой

металлографи-

ческий

тплиф

или и3лом

диаметром

12 мм

и

толщиной

до

3 мм

мо)кно

наблюдать в этом микроскопе при

увеличении

80

000_

20

000.

|1рименение

электронного микроскопа в

сочетании с

металло_

графинеским

по3воляет всесторонне и3учать процессь1' протекаю_

щие

при

диффузионной

сварке. |!ри больших

увеличениях

луч1пе

виднь1

следь|

пластической

деформации'

происходящей при боль_

ших

давлениях.

{орошо

виден переход

одной ориентировки

в

другую

в

3оне качественного соединения.

!,орогпо

раскрь]ваются

поАРобности

строения

диффузионного

слоя и основнь1х

металлов.

.11рямое

наблюдение,

фотографирование

и

киносъемку

и3мене-

ний

структурь1

при

нагреве'

охла>кдении и соответствующей

вы-

дер)кке

мо)кно

проводить

на

установках

вь1сокотемпературной

металлографии.

Ёекоторьте

фирмьт

-

американская

к}нитрон>,

японская

<}нион>

и австрийская

<Рейхерт)

вь1пускают их в

виде

ва1уумнь!х

камер

с

нагревателем.

1{амеру

устанавливают

на обьтч_

нь]и

металлографинеский

микроског1

со специальнь|м

длиннофо_

куснь|м

объективом.

Фтечественнь1е

установки

снаб>кень1

микро_

с'копом

и

устройством

для

растя)кения

образцов. ||рактинеское

увеличение

установок

х500, во3мо)кно наблюдение

в

светлом

и

темном

поле'

косом

освещении

и

фазовом

контрасте.

,,''']']е''д

измерения

микротвердости

на

приборе пмт-3

-

такх(е

1цироко

распространенньтй мётод

для

и1унейия

диффузионньтх

4\

про1|ессов.

Фн

позволяет

оценить

глубину

диффузионнь1х

зон

и

й|енти6ишировать

образуюшиеся

фазы'и

структурнь1е

составляю_

щие

с

характерной'

микротвердостью

ти[|а

интерметаллидов'

}{Б*й*'й1.

!.'л'^'льность

метода

составляет

пример!{о

5

мкм,

пои

мень1ших

ра3мерах

отпечатка

во3никает

больтпая

относитель-

;;;

;;;ъ';

(бБлее

2о|,1.

Б

специальнь1х

случаях'

если

для

и3ме_

рения

диагонали

отпечатка

применить

снятие

реплик

и

их

про_

смотр

в

электронном

микроокопе'

локальность

мох(но

довести

йБ"|'*,1.

д'"

"..'ед'вания

соединения

ра3нороднь!х

материалов

Бр'*-**"'е

мет.ода

3атруднено

вследствие

наклепа

поверхности

:плифа,

которь1и

,е

й''й"'

оь1ть

устранен'

Б

этом

случае

необхо-

;;;;;ьд"брЁ',

''*"е

нагру3ки

и

диаметр

отпечатка'

при

которь1х

Бл'",ие

наклепа

бьтло

бьт

минимальнь1м'

1\{етод

электродви>кушей

силь1

основан

на

явлении

во3никно-

вения

электродвих<ушей

силь1

в

цепи

и3

двух

проводников'

точки

контактакоторь1х,оддер,киваютсяприра3личнь1хтемпературах.

Фтнотшение

измеренной

термо-э'

д'

с'

к

перепаду

температур

хар

актер

и 3ует

пр

ир

оду

пр

оводн

и

ко1,

-

|{Р

испособлен

ие

_

д':.^::у.":-

рения

микротермо_'.

д'

6

монтируют

!{а

загрух(аюш\€м

устрои_

Ё;;;^'ьйт-5.

о}""*

из

проводников

исполь3уют

остроконечную

вольфрамовую

иглу,

вторйм

_

микроучасток

поверхности

тшлифа

;;;й-5]_зо

'й'

в

зависимости

от

твердости

образша.

]!1етод

микротермо-э.

д.

с'

особенно

целесообра3но

применять

для

получения

ориентиров9чяч

даннь1х'

}1етод

р."'..,'!Б}!й'-,о.'роционной

микрорентгенографии

основан

на

различном

поглощении

элементами

монохроматиче-

ского

рентгеновского

и3лучения

п9и

:го

прохо)кдении

через

тон-

кую

пластинку

анали3ируемого

объекта'

1(оэффишие!11

!!|"т|Ф1]{€:

ния

не

3ависит

от

того'

Б

каком

виде

находится

элемент

(твердого

раствора

или

химического

соединения);

поглощение

рентгенов-

скихлунейэлементомпропорциональноегоконцентрации.|1ри

определеннь1х

длинах

волн

рёнтгеновского

и3лучеция'

характер-

нь1х

для

ка}кдого

элемента,

коэффишиент

поглощения

меняется

;;;;#;ар;."[-

в.',

пластинку

с

неоднороднь1м

содер}канием

анализируемого

элемента

поместить

на

фотопленку

и-

осветить

пучком

монохроматического рентгеновского

и3лучения

с соот-

ветствующей

длиной

волнь{'

неравномерное

поглощение

луней

в обр6зше

вь1явится

на

фотопластинхе'

йе"од

*''р'р"й'.ено1рафии-известен

в

Ав!х

вариантах:

контактный

и^

проекшион1ть:й'

|1осдедний

имеет

ра3решающую

;;;;;а;;;;;

б,5

й'*.

|1росвенивацию

подвергается

пластина

тол-

;;;;'ь'бь__б'14

мм.

36от

метод

успе1пно

применяют для

исследо'

вания

микронеоднородностей

п1еталлов'

а

так}ке

для

и3учения

качественного

и количественного

распределения

элемен-тов

в пере_

ходной

3оне'

вь1явления

любьтх

нёоднородностей

в 3оне-контакта'

'-й"''д

микрорентгеноспектрального

анализа

основан

на

том'

что

пучок ,',"*'рй!

"

о,',*Ба

энергией

фокусируется

системой

электромагнитнь1х

лин3

до

3онда

микронного

диаметра

и направ_

42

ляется

на

вьтбраннь:й

участок

образца, поверхность

которого

наблюдается

под

оптическим

микроскопом

при

увеличении

400-

600.

|1опадая

на образец,

электроньт

возбу>кдают

в анали3ируе-

мом

участке

рентгеновское

излучение' которое

разлагается

в

спектр

системой

кристаллов

и

регистрируется

счетчиками.

|1о

длине

волнь1 и

интенсивности

рентгеновского

излучения

про_

водят

качественньтй

и количественньтй

а!{али3. 9увствительность

метода

различна

для

ра3личнь!х

элементов.

1очность

количествен-

ного

анализа

3ависит

от

условий

возбу>кдения

излучения и

х|4-

мического

состава объекта,

так

как

3ависимость интенсивности

от

концентрации

нелинейная.

Аля

точнь]х

количественнь!х и3ме_

рений

ну)кнь] эталонь1'

в

этом

случае точность

составит

до

50/о,

без

эталонов

10_15%.

Б настоящее время

применяют

серийньте отечественнь1е

уста-

новки

мАР-2,

французские,

английские'

японские микроанали_

3аторь1.

Фни позволяют

проводить

анализ

элементов

от

магния

до

урана

при локальности

2_5

мкм.

|]очти все микроанализаторь1

снаб>кеньт

сканирующим

устройством,

поэтому

одновременно

мо)кно

анали3ировать

элементь|

в точке

и

получать топографи_

ческую

картину

распределения

элементов

в

нескольких характе-

ристических

и3лучениях'

а так}ке в

отра)кенных

и поглощеннь1х

электронах. }1етод

микрорентгеноспектрального

анал|!за обла_

дает

1пирокими

во3мох(ностями

для

анали3а

структурь| и

состава

переходной

зонь:.

|1ринципиальное

его

преимущество

-

во3мо}(-

]'1ость

с наивьтсгпей

степенью

локальности

и3учать

переходную

зону

мн

огокомпонентньтх

систем.

Фазовьтй

состав переходной

зонь1 при

диффузионной

сварке

мох{но

исследовать

на

дифрактометре

дРон_1.

Рентгенострук_

турньтй

анализ

проводят

путем

сравнения

дифрактограмм

соединяемь]х

материалов

до

сварки и

после взаимодействия

в

про11ессе

сварки.

Аля

преци3ионного

определения пара-

метров

кристаллической

решетки

мо}кно

исполь3овать

рент_

геновские

камеоь1

для

обратной

съемки'

например ти|1а

кРос-1

€остав

переходной

зонь1 мо}кно

определить

с

помощью

послой-

ного

спектрального

анализа

по методике,

разработанной

в

||ро-

олемной

научно-исследовательской

лаборатории

диффузионной

сварки-в

вакууме

на основании

методики

спектральной лабора-

}Рии ..7нститута

электросварки

им.

в.

о. |1а{она Ан уссР.

1!ослойнь:й

аналиэ

перёходной

3онь1 применяется

при 1пирине

диффузионной

зоньт

сЁьттпе 40

мкм.

'.^^}".'.

радиоактивнь1х

индикаторов

(радиоавтографинеское

исследование)

по3воляет

исследовать

дифузион"",е

йроцесс,'

:1 |ранице

раздела

свариваемь|х

материалов'

вь1явить

3акономер_

::т"

изменения

диффузионного

потока

в

поверхности

первона_

чального

контакта

и_Ёс5

глубине

3онь1

сварки.

м'е"о!

заключается

::,Р'-.1."'и

в

свариваемь|е

материаль1

радиоактивного

элемента'

ди(рфузия

которого

подлех(ит

изучению.

43

/!1еханические

испь]та!{ия

при

комнатной

температуре

по3во_

ляют

получить

наде)кнь1е

характеристики

прочности

и

пластич_

ности

сварнь1х

соединений,

но

фактор

времени

при

этом

не

яв_

ляется

решающим.

Р1спьттания

при

вь!соких

температурах

тре_

буют

непременного учета

в'пияния

времени'

так

как

материал

с

повь1шением

'е*'ературь1

становится

менее

устойяттвьтм

и при

действии

нагру3ки

йз'ёй"е'

свою

форму'

претерпевая

пласти_

ческую

деформацию'

},арактеристики

прочности

-и

пластичности'

получаемь1е

в

ре3ультате

испь1таний,

в

о''ень

бодьшой

степени

3ависят

от

дли_

тельности

испь:таний,

их

скорости

и

температурь]'

п"?Ру|-'}:

рактеристики

при

кратковрейеннь1х

испь1таниях

при

комнатнои

температур"

,"

*'.у,

б,,т,

Ёр"."'ьт для

расчета

деталей'^длительно

рао'"}.ййх

под

нагрузкой

в

усло:.иях

вь1соких

температур'

Аля

оценк"

,ригод"ос'и

материала

и

его

свар1ч-:оединения

в

этом

случае

судят

,'

р"у','атам

специальнь1х

испьттаний

на

ра_

ботоспособность.

""^Ё!_о-'1'!пособность

сварнь1х

соединений

при

вь1соких

темпе_

ратурах

определяется

комплексом

свойств

их

х{аропрочности

й-_й^,р'-''йкости.

€юда

относятся

испь1тания

на

пол3учесть'

кратковременную

и

длительну}о

прочность

с

определением

изме_

нения

пластических

свойств,

усталостную

прочность

при

вь1соких

температурах'

на

окалиностойкость'

1\иклические

испь1тания

при

йерейеннь1х

нагрузках

и

х9ле!11иях

температурь1'

1(роме

перетислейньтх

методов'

при

исследовании

дифузион_

нь1х

соединений

применяют

и

другие'

Беобходимость

применения

вь13ь1вается

-'"',,'й и

свойс|вами

соединяемь1х

материалов

и

.й"ййф"''а

,''у'..й,'*

соединений'

Ёапример'

при

исследовании

соединений

неметаллических

материалов

с

металлами

применяют

петрографический

анали3,

а\1али3

инфракрасной

спектроскопией

ит.д.

3фективность

описаннь!х

методов

мох{но

рассмотреть

на

приме-

о а х

исследован

ия

соединен

и й,

полученнь}х

дй66узионнойсвар

кой'

"'^Ё;"';;."

Ё-1'

4

пока3ана

микроструктура

соединения

ком_

пактного

вольфрама,

вь1полненного

диффузионной

св^Фкой'

на

ко_

торой

мох{но

ра3личить

следь1

л|1||у1у|^йон'ак"а

с

толщиной

гра_

;;--;'

;;;:

й'*^'"*

структурнь]х

и3менений

зоньл

не

наблю-

дается'

что

чре3вь1чайно

_вах<но

для

сварки

вольфрама'

Ре>ким

сварки:

т

:

1900?ё;;:т;;;"/--'

у1_:50

мин'

Ёа

рис'

п':'

б

приведена

микроструктура

соединения

пористого,вольфрама'

вь|полненно.'

,р?''/:'{ооо;

ё|

р

:1'5

кгс/мм2;

/

:

10

мин'

[раница

ра3деда

полностью

отсутствует'

при

металлографическом

;;йъ;ъ;йий'

обнару>кить

ее

нё

уАалось.

Ёаблюдается

сращива-

ние

вольфрамовь|х

з!готовок,

в

3оне

{'"''*'^

образовались

общие

зерна.

1(ак

видно

".

р'..

|1_

1,

в,

,р"

,фБу,ионн6й_с_варке

меди

1у11

заметное

влияние

й.'

,р'ш.".ьт

д!а66у;гии

и

структуру

зонь1

кон-

такта

ока3ь1вает

рекристалли3ация'

"Рех<им

сБарки:

7

:

380'

€;

Р

:

0,36

кгс/мм2;

'

:

10 мин'

44

Ёа

рис.

[1;\-''е.показано

соединение

двух

образцов

и3 титано_

вого

сплава Б15-1.

€оединение

практичеёки

по

всей

плоскости

монолитное.

Ре>ким

сварки:

7

:

350_:_ 1000"

€;

Р

:

0,5 кгс/мм2;

|

:

10

мин.

Ёа

рис.

п-1,

а,

е приведень]

сварнь]е

соединения

из

^с_тали^мар-тенситного

класса

20х13'

полученнь1е

при т

-

:

800-:-€20"

€

(су:

рис.

п-1,

а) и

7

:940-:-960"1€

(см.

рис.

||-1,е);

|:

10

мин;

р

:

|,6

кгс/мм2.

Ёа микрос|руктуре

соединения'

вь|полненного

диффузионной

сваркой

при

т

:

:

999: 9

(.'.

рис.

|{_1,

0), видн1_граница

ра3дела'

а лри

7

:

:

960'€

(см.

рис.

[1_1,

е) границ}

раздела

металлографинески

установить

не

удалось

при

увеличении

в 250

раз.

Ё1а

р]4с.

1-1,

эю представлена

микроструктура

соединения

чугуна.

Рекристаллизация

коснулась

не

только

металлической

основь1

чугуна:

пластинки

графита

обоих

свариваемь|х

образцов

представляют естественное

продолх<ение

друг

друга.

3она

отбела

чугуна отсу']ствует. :\{еталл

1пва

и

около1повной

зоньт

_

монолит_

нь;й

чугун. 3ти

9!р9з-шьт

серого

ферритно-перлитного

чугуна

сварень]

при

7

:

900"

(;

р

:0,5

кгс/мм2;

1

:

10

мин. [раница

т\{еталлографинески

нер а3л ичима.

Ёа

рис.

|-2, а приведена

микроструктура

3онь|

диффузион-

ной сварки металлокер

амики;

предварительно

спеченнь;е

о6разцьт

из

дисицилида

молибдена

(63%

.\{о

и 37%

5!)

сваривали при

|

:

1250"

0

р

:0,1

кгс/мма;

[

:5

мин; 6

:

10-3^ мм

рт'

ст.

[раница

ра3дела

отсутствует.

Ёа

рис.

п-2,

б

представлено

свар_

ное

соедиг|ение

из твердого

сплава марки

т15к6, а

на

рис.

1-2, в

_

9в-1Рное

соединение

из

металлокерамического

твердого

сплава

вк8.

Физической

границь1

мех(ду

сварнь1ми образшами

микРо-

ског1ически

обнарух<ить

не

удалось.

?аким

образом,

при

диффузионной

сварке

одноименнь1х мате-

риалов

на

оптимальнь]х

ре}кимах

полностью

отсутствует

физи-

ческая

граница

раздела

ме)кду

свариваемь1ми

деталями'

мате-

риал

не претерпевает

существенного

изменения

физико-химине-

ских

свойств.

Рес:<олько

инь1е

3акономерности

встречаются

при

диффузионной

сварке

разнороднь]х

материалов.

'^.]1ш

диффузионной сварке твердого

сплава Б(8

со сталью

]6{|1

(7

:

1000"

€;

р

:

0,36

_кгс/мм2;

|

:

\0 мин;

в

:

_-

]0_'

ч[''

рт.

ст.) ме>кду

сплавом и

сталью

образовался переход-

:тьтй

слой,

отличнь:й

по

свойствам

и

составу

от свариваемь{х мате-

Р|9*ов'

А4икротверАость

стали 298

кгс/мм2,

нового слоя

) 1,|

кгс7мм2,

а

микротвердость

твердого

сплава

1534

кгс/мм2

!!].

р'..

[!-3).

Рентгеноструктурнь]м

анали3ом

установлено'

что

кри-сталлическая

ретшетка

-об1:)зовавтпейся

ф!зьт

аналогична

кристаллическим

регпеткам

ш3со3с и

$/3Ре3ё. €ледовательно,

цР-и^

сварке

разноимен1{ь1х

материалов

в

месте контакта

могут

0ор.а3оваться

переходнь|е

слои или

новь1е

фазьт,

состоящие и3

1|омРнентов

свариваемь1х

материалов.

.--

11роведень1

эксперименть|

для

вь|явления

структурь| переход-

нь]х

слоев'

содер)|(ащих

твердь1е

р'.."'р!,

1й1'рйЁ!

й:ц]'_б.

45

в

\

\

ч

\

*э

Ф

Ёл

в

с

700

100

0

1

2

3

4[,нан

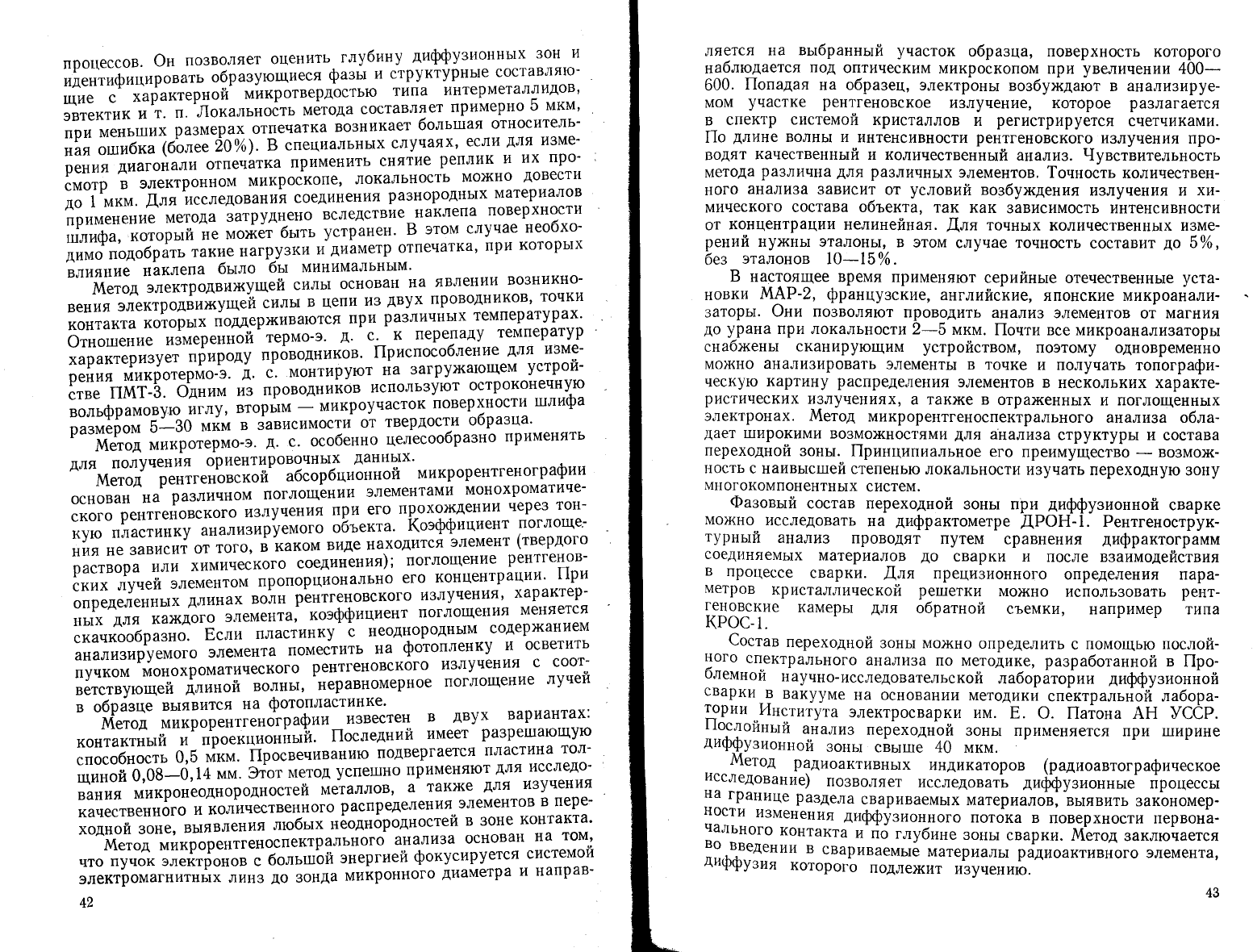

Ршс.

15. 3авшсцмосгпь

проншкновеншя

уеле'

ро0а

в

арм1со-'юелеФ

о!п

0лцтпельносгпц

вьс0ерэ:скш

прц

сварке

Б

результате

нагрева

(7:1000'€;

р

]

1-кгс/мм2;

$

:

10

3

мм

рт'

ст')

образеп

из

армко_}келеза'

имею_

щий

ферритную

структуру'

нась|-

щается

у}леролом

из

обра3ца

ста-

ли

45,

участок

которого'

примь1_

кающий

к

зоне

контакта'

соответ_

ст'енно

обедняется

углеродом'

3то

мох{но

видеть

поувеличени1о

коли-

чества

феррита,

располагающегося

{;о

границам

3ерен'

1(оли_

;;;й

9Ёррита

в о'бразше

стали

45

постепенн0

умень1пается

по

мере

удаления

от

зонь]

контакта'

"

3ависимость

глубинь]

проникновения

углерода

от

длительности

*,,д"р**,

(рис.

15) свидетельствует

о

том'

что

ли1шь

определен-

,'['

^.'уо"й.

,ро"и*новения

мох(ет

обеспечить

равнопрочность

соединения

основного

металла

при

диффузионн9й

свархе

в ва-

кууме;

по-видимому,

вречя-

сварки

одинаково

влияет

как на

диф-

фузию,

так

и на

самодиффузию'

1!оисваркеоора3цатехнического)келе3асвьтсо(оуглеродис.

''а']!'']Б!?!}й.

?;

диффузия

углерода

происходит.в

более

ши-

рокой

3оне;а

'д,'

"'"''й6,врейя

(см.

рис.

|1-5,

а).

}4о>кно

заме-

тить,

нто

в зоне

сварки

образшов

прои3о1пло

интенсивное

переме'

'

щение

углерода

,

^.''р'"у

безугйеролистого

образша'

в

зоне

диффузйи

углерода

след

границы

контакта

вь1является

химическим

травлением

в виде

''рослБй*,

феррита'

-Ёа

рис'

п-5'9

представ-

'!'й1

йй^р'фотографйя

сварного-стьтка

бьтстрорех{ущей

стали

Р18

|{ технического

арйко-)келе3а.

(ак

видно

и3 сравнения

микро_

фотографий

сталей

}7

и

Р13,

содер)кащих

одинаковое

количество

углерода,

на

характеР

диффузии уг''1фода

существенное

влияние

ока3али

легирующ11е_добавки

стали

Р18'

-

_б!й'

йз сЁ'с'оов

определения

ра3меров

диффузионной

зоньт

_

}1змерение

микротвердости

по

плоскости

разре3а

образша'

прохо-

дящего

чере3

зону.6е}""."'".

3тим

методом

исследовану

о-бразшьт

с

ра3личнь1*

.'д.р*,,ием

углерода

(см'

рис'

|{_6'

с-а)'

1(ривьте

влияния

длительности

вь1дер)кки

на

и3менение

микротвердости

в 3оне сварки'

например'

технического

}келе3а

и

сталу|

45,

полу_

'

ченнь]е

экспериментально,

хоро1шо

согласуются

с

теоретическими

кривь1ми

распределения

концентрацци

вдоль

направления дифу-

зйи

, бесконёчном

пространстве

г34].

Ёа

рис.

|1_7,

,-,

йока|ан

общий

вид

всей

дифузионной

зоньт

сварки

армко_х{елеза со

сталями

45

уц

17,

а так)ке

чуцна

со

;;;;'

€т3,

и

при

боль:пом

увеличении

виднь1два

участка.

[1ервь:й

46

участок

содер}кит

в

среднем 0,3уо с'

второй

-

0'1% €. Расстоя_

ние

границ

этих

участков

от

плоскости

ра3дела

при

[

:

1000'€

составляет

0,012 см и 0,37

см;

ко}{центрация

углерода

во

вне1пнем

слое

равна

нулю;

длительность диффузии

составляет

300

с. [!ри

сварке

чугуна

чнмх

со

сталью

€т3

наблюдаются

3начительнь1е

зоньт

с

измененной концентрацией

углерода'

вь|званной

диффузией

углерода

и3 чугуна

в

сталь

(см.

рис.

||-7). Ре>ким

сварки:

7

:

:

950"

(:

р

:0,36

кгс/мм"; |

:

1,5

мин.

-&1еталлографинеский

анализ

соединения

стал|1,20

с

медью

}11,

!'|олученного

диффузионной

сваркой

в

вакууме'

пока3ал'

что

по_

верхность

ра3дела

ме)кду

образцами исчезает

(см.

рис.

||-8)

и

место

соединения

определяется

ли1|]ь

по

ра3личию

в

структуре.

Б

этом

случае,

как по микроструктуре'

так т1 лри

помощи

микро_

рентгеноспектрального

анализа

не

удается

обнарух<ить

сколько_

ни6уль

заметнь]х

дифузионнь|х

зон' и

соединение

происходит

по

г!оверхности

при толщине' примерно

равной

толщине

границь|

3ерен.

Бсе

инструментальнь|е стали и сплавь1

хоро1по

соединяются

ме)кду

собой

и с

углеродистой

сталью при

нагреве

в

вакууме

(см.

рис.

п-9).

!!1икроструктура

сварного

соединения

армко-

)келе3а

|| стали

12х18н10т иллюстрируется

рис.

|1-10,

с. 1рав-

лению

подвергали

только

части образца из

стал|\ 310

и

стали

12х18н10т в

отдельности'

так как

не

всегда

удавалось

одновре_

менно качественно вь1явить

структурь'.

Фсобьтх

изменений

в

струк-

туре электротехнической стали 310

вблизи

зонь1

соединения

при

больтшом

увеличении

(х

1980)

обнарух<ить

не

удалось.

14змерения микротвердости подтвердил|\,

что

сталь 12х

18н

10т

имеет

более

вь]сокую твердость. €о

сторонь: электротехнической

стали

310

наблюдался

рост

зерна' что могло

бь:ть

вьтзвано

вь|со-

ким

нагревом или про-цессом

рекристалл\4зац|1\1,

так

как

со

сторонь[

3аготовки

и3

стали

310

имела

место

не3начительная

остаточная

деформация.

3она

-контакта

по 1пирине

не превь1|шала

ра3мера

границь1

3ерна.

!\4еханические

испь|тания

места

соединения

пока3али

вьтсокий'. предел

прочности

при

изгибе

(о,

:

:200;-260

кгс/мм2),

1^такх{е

условнь:й

предел

прочности

при

кручении

о',^

:

225_4$0 кгс/мм2.

Ёа

рис."п-10,

б

представлена

микроструктура

соединения

сталей

10

и 15{,Р. 1равлению подвергали

одновремённо

обе

стали.

}1еталлографитеские

исследования пока3али'

что

поверхность

ра3дела

мех(ду

двумя

образцами исче3ает

и место

соединения

определяется

ли]'|]ь по

различию

структур

сталей

15{,Р

и 10.

Ёа

рис.

|1_10, в представлена микроструктура

соединения

пористого,

вольфрама

с

лить1м молибденом

(7

:

1700.

(;

р

:

-

|'5

кгс7мм2;

/:60

мин). |рзни_ць1

ра3дела

устраняются

путем

}.|]гашии

границ

3ерен. Рис. |1-10,

а иллюстрирует

микрострук-

туру^соединения

титановь1х

сплавов Ф|4

и'

Ё1:ь

1г

]

эьо""с;

|-_:

0,2

кгс/мм2;

/

:

60 мин).

Б 3оне

сварки

наблюд}ется

диффу-

зионная

3она'

имеющая

строение

вь!сокодисперсного

эвтектоида'

47

и

обра3ование

в зо11е

соединения

общих

3ерен

вследствие

рекри_

сталлизации.

||ри

сварке

ра3нороднь|х

металлов_в

ре3ультате

в3аимодиффу_

3ии

появля'"."

,*'фй!1''",."кие

фай.

|1оявление

таких

фаз

приводит

к

тому'

,Б

',"

образуют

;з

:у:::::ь]х

поверхностях

с|ои,

нарушающие

непрерь1вность

концентрации'

-"'"й''Б.'"|''цией

слух<ит

сЁарка

в

вакууу^е

образша_из

алюминия

"'

й,/,й

ёт3

диаметром

20

йм,

вьтсотой

30

мм'

€лой

интерметал-

лической

зонь|

вь]де

лу|лся

на

микроструктуре

белой

сплошной'

линией,

р,.д"'",'Ё;';;;

*;;;лла

(см.

ь;..'Ё-

|1,^а)'

!!1икротвер_

дость

алюм

у|ъ1,4я

в

";;й;ы;'"'"'й"

26'5

кгс/мм2;

на

расстоянии

'!'5

*^*

от

зонь]

шва

7\,6

кгс/мм2,

на

границе

с

интерметалли_

|']*"'',)'[

у"

"'Ё:-йй;

.

},

к

р

отвердос',,

,

'"

, й"та

л л

идо

в

42

8 кгс/

мм2'

!!1икротвердость

стали

^€т3

!

ис*од"'й

"'''',"'и

|07

кгс/мм2;

1{я пясстоянии

4 мкм

165

кгс/мм2;

на

границе

с

интерметаллидами

Ё6#н,;;;.'й;;;;"'еннь|е

гагаринские

образшьт

диаметром

5

мм

из-3а

наличия

хрупкого

интерметаллического

слоя

показали'

соавнитель"'

*".'5/''йЁ',"'.',|

Фни

разрушались

при

уАельной'

"}'ру.*.

4 кгс7мм2.

1итановьтй

с:плавБ15-

1 с

армко->келе3ом

сваривали

лри

!

:700'

тьо,

_вбс),

-вьо,

900

и

1000"-€.

Аавление

и

продол)кительность

вь1дер}кки

обр

азшо{

,

р,

!'1'",ой

темпер

атур

е

измен

ял

ись'.}1ет1л_,

;;Б;ф;;ь*йа

а,ал',з

соединений'

вь1полненнь1х

при

минималь-

ной

и

максимальной

температурах-'^

показал'

что

ух(е

лри

!

:

]'7оо.

0

р

:

|,76

кгс/мм22'

|

:

10

мин

повь1шается

твердость'

металла'прилегающегокплоскостиконтакта,где,по.видимому'

;;;ы;;.;?'!й

й*'"рметадлидная

прослойка

(см'

рис'

|{-\1,'

б\'

1ширина

которои

о,е,|

мала

(0,5-0'9

мкм)'

14змерить

ее

твердость

ил:[1

провести

рецтгеноструктурнь:й_

аътал|1з

не

представляется

во3мо)кнь1м'

}1икротвеРдо91ч

)келе3а'

прилегающего

к

этой

прослойке'

повь1шается

-до

234-286

кгс/мм2'

а

титанового

.,,й,''-

д'

42в-490

кгс/мм2

при

твердости

;"-;;;ъ;ь

300

кгс/мм2.

1акое

повь1шение

твердости

вь|3ь1вается'

по-видимому,

взаимодиффузией

х{еле3а

и

{и'ана'

|1ри

т:

:

;06^0;ё;-"р

!

1,06

к|ё|мм2;

1

:

100

мин

интерметаллидная

прослойка

очень

незначительно

во3растает

по

1пирине

(до 0'9_

1,2

мкм),

но

со

сторонь!

}1(еле3а

появляется

слабо

травяшийся

слой

с

повь:п-тенной

микротвердостью

030.

кгс/мм2)'

111ирина

Б.й"д"*"/й{

Б

з,б_з'5

йкм

(ём'

рис'

||-11'

в)'

й"*р'"'.рдость

титанового

спл

ава,

пр

илег^т-_т''-

#

интерме-

таллидной

прослойке,

так)ке

увеличивае|ся

до

458-526

кгс/мм2'

Ёаличие

ийтерметаллидной

-

хрупкой

прослойки

и

г1риводит

к

хрупкому

р..ру'"нию

образйв'^

Бсе

гагаринские

образт{ьт''

дах{е

те'

которь!е'имели

о,

:

28-:_30

кгс/мм2'

ра.3ру1пались

по

плоскости

контакта

"'""рйе,,'

без

пластической

лформашии'

ё'.йо,,'.'ьно,

образование

хрупких

г1рослоек

ме}кду

сваривае-

мь1миметалламимох(етпрепятствоватьсо3даниюравнопрочного

соединения.

48

Фбразование

интерметаллидов

мо)кно предотвратить, приме-

няя

промех{уточную

прослойку

и3 третьего

металла.

Ёапример,

при

диффузионной

сварке

титанового

сп.цава

вт5-1

с

армко-

)келе3ом

в качестве

прослойки мо)кно

применять

молибденовую

фольгу

толщиной 0,3

мм. Бсе образцьт|из

армко-){(9л-е3а

и сплава

вт5-1'

свареннь1е при

температуре 7

:

300_:_

1000'€,

легко

раз-

ру1пались'

причем

частиць1

молибдена остались на

титановой

заготовке

и отделились

от х{елеза

(см.

рис.

||-12, а).

}1еталлографический

анали3

фиксирует

образование

прослойки

вьтсокой

твердости

ме)кду }келе3ом

и молибденом

(см.

рис.

1-\2,

6).

в

образшах, свареннь1х

при

7

:

1000" €;

р

:

|,76 кгс/мм2;

|

:

20 мин' ширина

прослойки невелика

и

колеблется в пределах

3,7-7,5

мкм. 3та

прослойка

дол)кна

представлять собой соеди-

нение

Ре'}1о2 и тверАьтй

раствор

)келе3а

в молибдене.

Аля

образцов,

свареннь:х

с

моли6деновой прослойкой,

харак-

терг1о

наличие

в

пограничной

зоне

)келе3а слаботравящейся

по-

лось1

повь|1шенной

микротвердости

1пириной

30-50 мкм' которая'

очевидно,

представляет собой

твердьтй

'раствор

молибдена

в

х{еле3е.

}ак

х<е,

как и в предь1дущих случаях'

наличие

прослойки

вьтсокой

твердости

ме)кду молибденом

и )келе3ом

приводило к неудовлет-

ворительной

пронности соединения.

[!оскольку ванадий

относится

к металлам' не склонньтм

обра-

зовь1вать

хрупкие соединения

с

титаном' и одновременно

легко

образует твердь]е

растворь|

с

@-)келе3ом, бьтло

ре1пено

провести

так)ке

сварку сплава

вт5-1 со сталью

чере3

ванадиевую

прослойку

(см.

рис.

|1-\2, в). Ёа

рис.

|7-72, е представлен

гшлиф сварног0

соединения из Б15-1

и армко-)келе3а с

прокладкой

и3 ванадия'

(онтакт

ме)кду

металлами в 3оне сварки

получился

полнь1м при

весьма

вьтсокой твердости этой 3оньт,

что свидетельствует

об

от-

сутствии

охрупчивания.

€о сторонь1

армко-)келе3а

имеется светлая

полоса'

по-видимому, из

феррита'

сильно

легированного

ванадием'

что

3атруднило

вь1явление границ

зерен

при травлении.

[[ри

диффузионной

сварке бьтстрорех<ущей

стали

Р18

с

угле-

родистой

сталью 45 нерез

медную проме}куточную

прокладку

толщиной

2

мкм при 7

:

800'€ медь

дифунлировала

в

сталь

45

по

границам

зерен

феррита

и перлита

(см.

рис.

[|-13, а). Ёа

рис.

!-{-13,

б показано место

контактирования

стали

45

с

медной

прокладкой

(т

:

900'€).

Б месте соединения

со сторонь|

стали

45

видно

перлитное

3ерно с

характерной структурой

перлита,

Аз-за

пластинчатой

структурь| перлита 3она

контакта

имеет волнистую

форуу.

1т1едь

диффундирует

в

сталь

45 по

ферритнь1м

г1ласти!:кам.

\ак известно'

особую трудность

представляет соединение

твердь|х

сплавов

со сталями, коэффициенть1

температурного

рас-

ширения

которь1х

обьтчно отличаются

в 2

раза.

|1оэтому

для

сни-

жения

внутренних

напря)кений

весьма

эффективно исполь3ование

прокладок.

*_

1ак

как

в

процессе

нагревания пластинь|

твердого сплава

на ее

{|оверхности

во3никают

с}кимающие

[1апря)ке|1ия'

а в

середине

_

4

н.

о.

(азаков

49

65

60 55 50 45 40

3[

30

2[ 20

Рцс.

16.

!шфракпоерамма

керамцк!!

228.€

после

взацло0ейспвця

с ме0ью

|у1Б

растягивающие'

то при нагреве не

следует

превь|1пать

максимально

допускаемь|х

скоростей

нагрева.

€корость охлах{дения

долх(на

бьтть

в 8-10

ра3

мень1пе скорости

нагрева.

€

увелинением

тол-

щинь|

прокладки

внутренние

напря)кения'

как

правило'

умень_

п.таются.

Фднако

ре1пающее

значение

имеет

их материал. ||оло>ки-

тельньтй

эффект

дало

применение

прокладок

и3

низкоуглеродистой

стали'

пермаллоя'

никелевой

фольги

|1ли

поро1шка никеля.

7сследованиям

подвергали образць1

и3 стали

}8 и стали

45

с

ра3мерами

60х14х15,

к котор-ь|м

приваривали

пластинь|

и3

твёрдьтх сплавов

Б(8 и

т15к6.

(онтактную

поверхность

сталь_

цого

образца

строгали

и

не

подвергали

дополнительной

механи_

ческой обработке.

1верльтй

сплав 3ачищали

на на'{дачном

круге'

€вариваейьте

поверхности

обеих

деталей

обезх<иривали

ацето!1ом.

Рейим

сварки:

т:|100"(;

Р:|

кгс/мм2;

[_6

мин; !:

:

10-4 мм

рт.

ст.

}1еталлографинеские

исследования

пока3али

плотньтй

контакт

твердого

сплава

с

материалом

прокладки

_

поро1шкообразньтм

никелем

(см.

рис.

||-|4,

а и

Ф.

Бдоль

ли\1|1и

контакта

видньт зерна

карбида вольфрама

овальной

формьт'

отличнь1е от материала

прокладки'

твердого сплава

и

дерх{авки

и

появив1пиеся

при

дйффузионном

взаимодействии

зерен

карбида

вольфрама с

мате_

риалом

прокладки'

€равнительнь1е

испь1тания

пока3али' что

пре_

дел

прочности

на

сдвиг

дифузионного

соединения

твердого

сплава

со сталью

без прокладки

составляет

17,2 кгс/мм2,

а предел

прочности

соединения

тех х(е материалов

с

прокладкой

из

по-

ротпкообразного

никеля

во3рос

до

26 кгс/мм2.

50

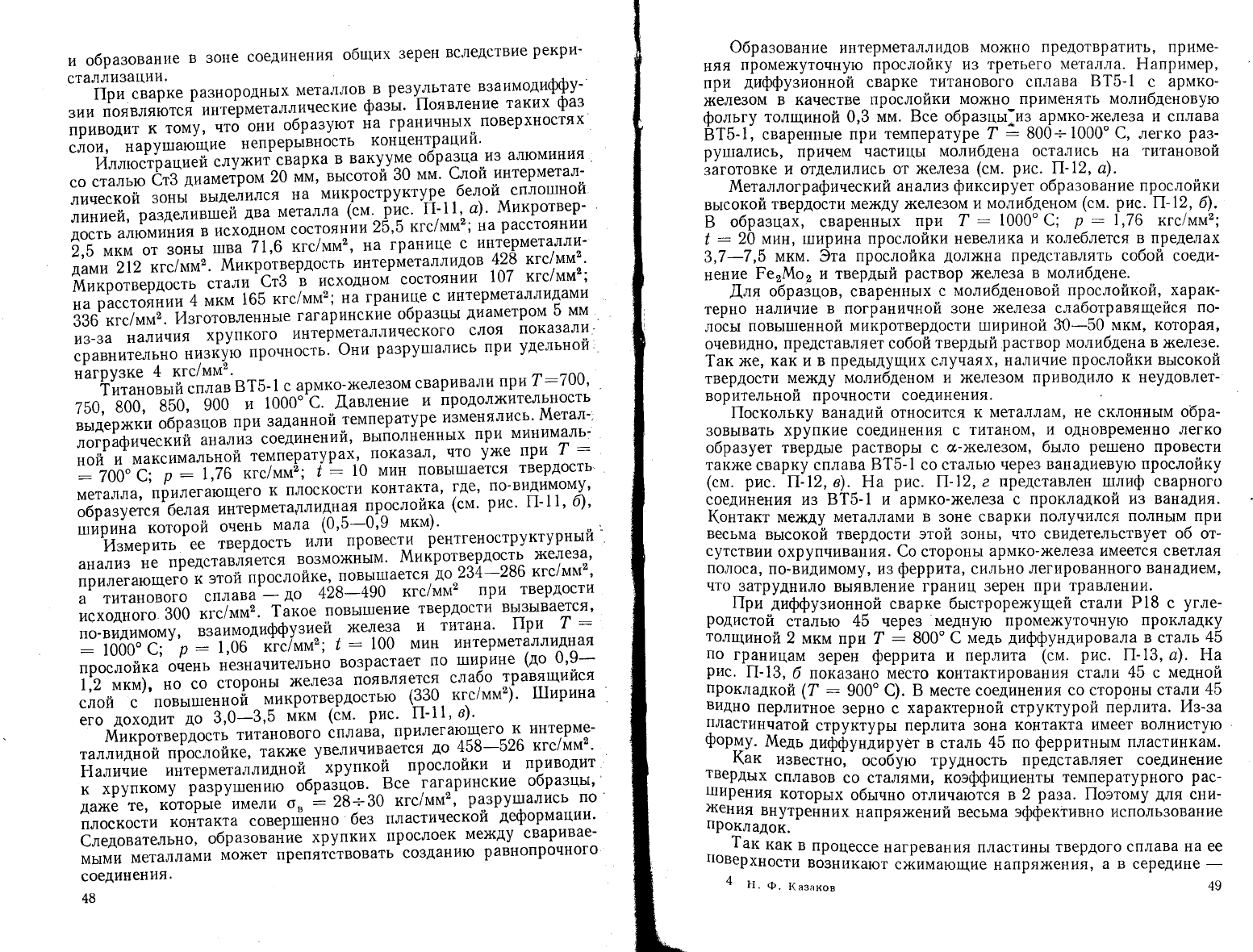

Рцс.

17.

Распре0елена;е

9лемен/пов

в

ооне

сое0шгенця

вольфрамомолшб0е'

ноццрконцевоео

сплава

с пцп1ановь!м

#'

|0

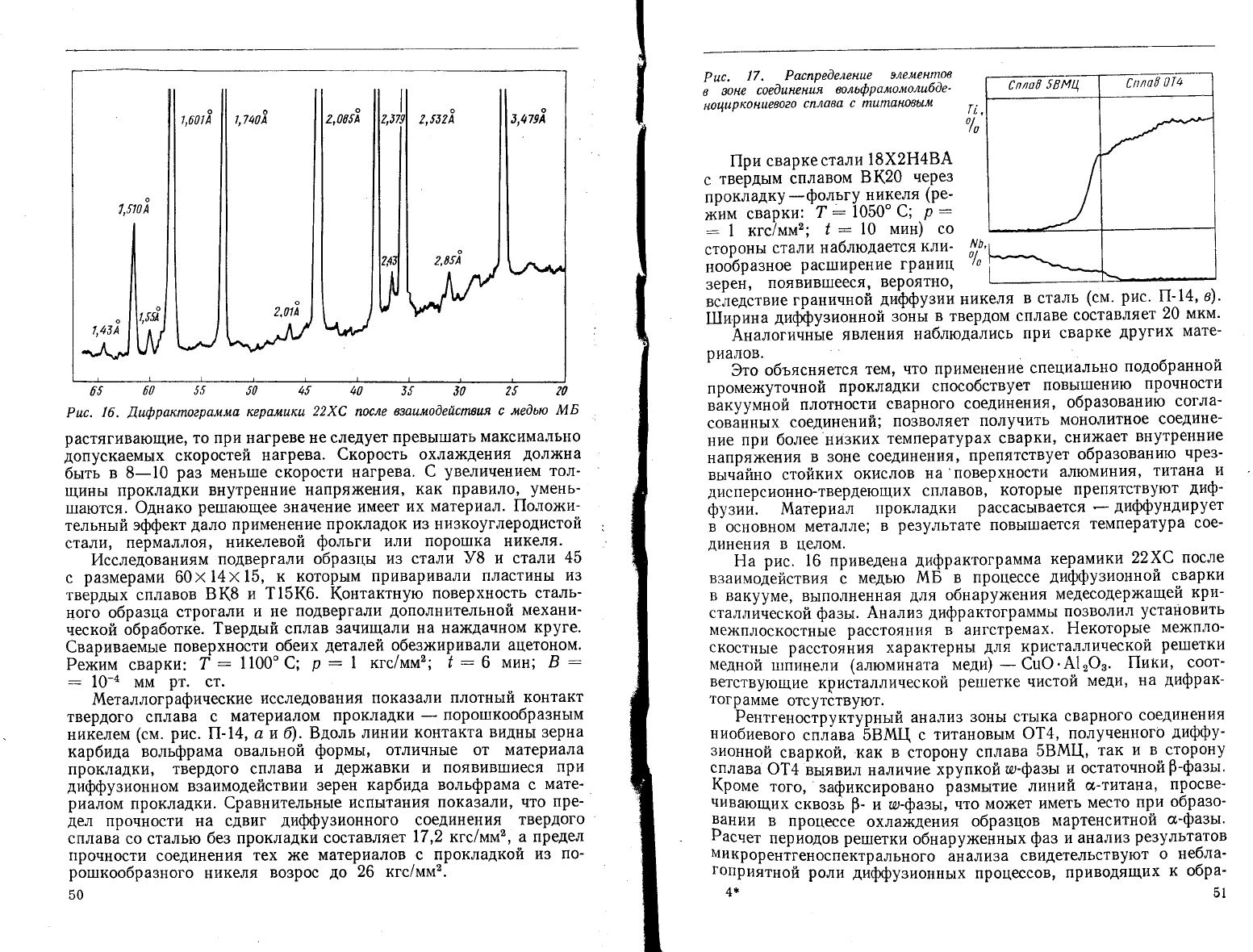

||ри сварке

стали

18х2н4вА

с

твердь|м

сплавом

Б(20

через

прокйадку

_фольгу

никеля

(ре_

)ким

сварку4|

!

:1050'

€;

р

:

:

|

кгс/мм2;

1

-

10 мин)

со

сторонь|

стали

наблюдаетс

я

кл:,1,'

нообразное

рас1ширение

границ

3ерен'

появив11]ееся'

вероятно'

|'-

вследствие

гранинной

дифузии

никеля

[11ирина

дифузионной

зоньт

в

твердом

Аналогичньте

явле!{ия

наблюдались

риалов.

'

э'о

объясняется

тем'

что применение

специально

подобранной

проме>кутонной

прокладки

способствует

повь11шению

прочности

в!куумйой

плотности

сварного соединения,

образованию

согла-

сованнь|х

соединений;

по3воляет

получить

монолитное

соедине'

ние

при более низких

температурах

сварки,

сни)кает

внутренние

напрях(ения

в зоне соединения'

препятствует

образованию

чре3-

вь:чайно стойких

окислов

на'поверхности

алюмину1я,

т|11.ана

*1

дисперсионно-твердеющих

сплавов'

которь|е

препятствуют

диф_

фузий.

}[атериал

прокладки

рассась|вае1€9_диффунлирует

в

основном

металле;

в

результате

повь|шается

температура

сое-

динения

в

целом.

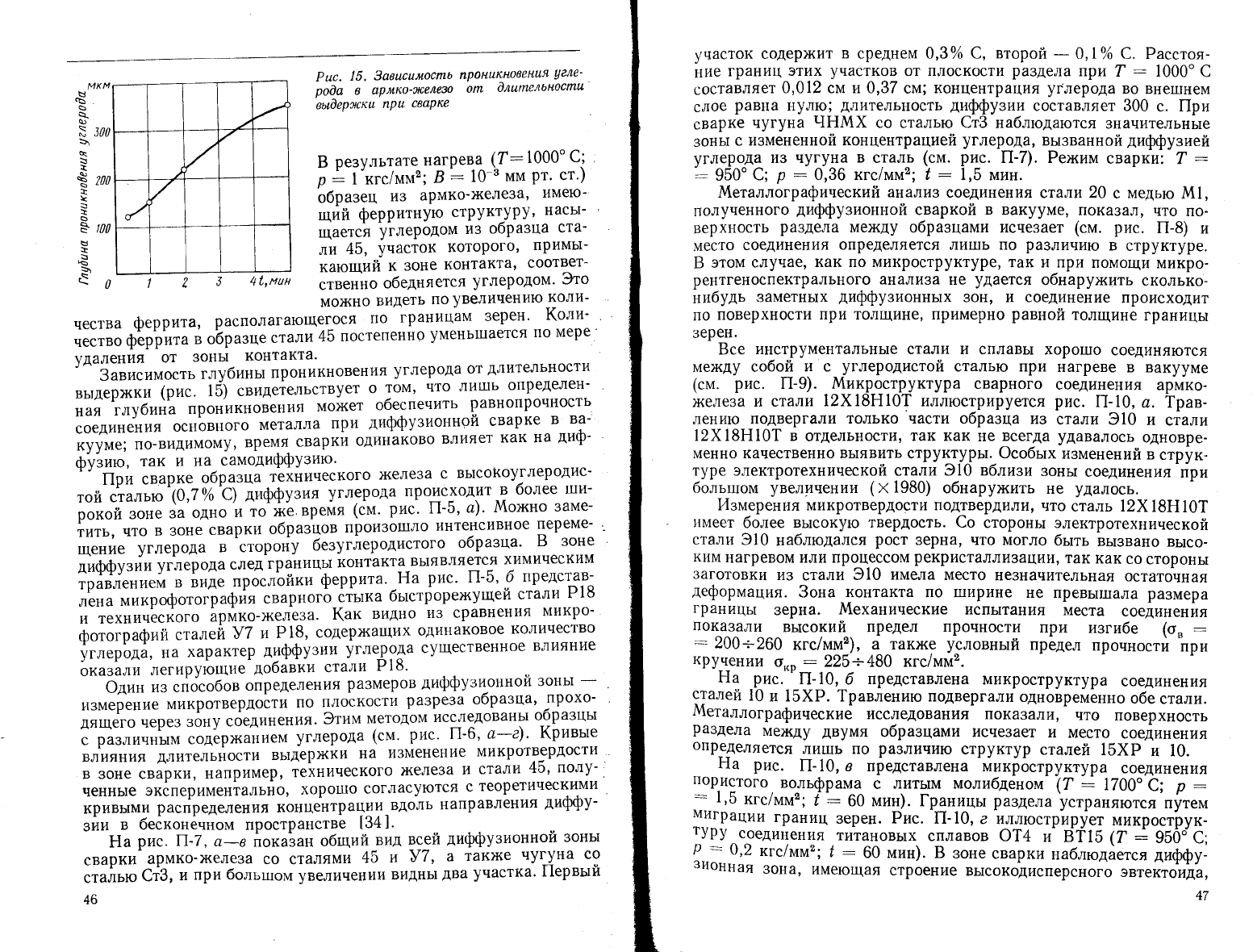

Ёа

рис.

16

приведена

дифрактограмма

керамики

22хс

после

взаимодействия

ё

медью

:}1Б в процессе

диффузионной

сварки

в

вакууме'

вь]полненная

^ля

обнарух<ения

медесодерх<ащей

кри_

сталлической

фазь:.

Анализ

дифрактограммь1

по3волил

установить

межплоскостнь1е

расстояния

в ангстремах.

Ёекоторьте

ме)кпло-

скостнь1е

расстояния

характер!{ь|

для

кристаллической

ре1петки

медной

тпйинели

(алюмината

-меди)

-

€шФ'А12о3.

|1ики,

соот-

ветствующие

кРисталлической

решетке

чистой

меди'

на

дифрак-

тограмме

отсутствуют.

Рентгеноструктурньтй

а|1ализ

зонь1 стыка

сварного

соединения

ниобиевого

сплава_5вмц

с

титановь1м

Ф14,

полученного

дифу-

зионной

сваркой,

-как

в сторону

сплава

5вмц'

так

и

в с-торону

сплава

Ф14

|ьтявил наличие

хрупкой

ш-фазьт

и

остаточной

$-фазьт.

1(роме

того'

зафиксировано

ра3мь|тпе

линий

а,-тита|та'

просве'

чивающих

сквозЁ

$_

и_ш-фазьт, что

мо>кет

иметь

место

при

образо-

вании

в

процессе

охлах{дения

образшов

мартенситной

с-фазьт.

Расчет

периодов

ре1петки

обнарухсенньтх

фаз

и

аъ\ализ

ре3ультатов

микрорентгеноспектрального

анализа свидетельствуют

о

небла_

гоприятной

роли

дй66у3ионнь1х

процессов'

приводящих

к

обра'

4*

51

мь

0|

/о

в сталь

(см.

рис.

|1-14,

с).

сплаве

составляет

20 мкм.

при сварке

других

мате_

спл00

58мц

(пло0

0[4

)

зованию

хрупких

фаз'

Б

свя3и с

этим

в

дальнейтпих

эксперимен-

тах бьтло

сни)кено

время

сварки и

увеличено

давление.

€оединение'

получе1{ное

по

уста[1овленному

ре}{иму'

характе_

ризуется

оптимальнь!ми механическими

свойствами.

}1икрорент-

геновским

3ондированием

определено

распределение

элементов

в 3оне сть1ка

(рис.

17).

Ёаблюдается

преимущественная

диффузия

т14та11а

в

нио6ий, что свя3ано

с преимущественной

диффузией

легкоплавкого

элемента в

более

тугоплавкий.

Рассмотреннь!е

вь]ше

3акономерности

и

условия

получения

соединений

диффузионной

сваркой

следует

учить1вать

при

раз_

работке

технологических

процессов

соедР]нения

ра3личнь|х

ма-

териалов.

Фсновнь|е

параметрь|

п

рекомендуемь!е

режимь|

с помощью

диффузионной

сварки

изготовляют

у3ль|

и

детал\4

из

ра3лич1{ь|х

металлов' сплавов

и

неметаллических

материалов.

(омпозиции.

свариваемь1х

материалов

исключительно

разнообразньт.

Б

рфультате

накопленного

опь1та

мох{но

сделать

вь|вод'

что

большинство

металлов' таких как никель'

медь' титан

и их сплавь]'

стали'

в

том

числе

и аустенитного

класса

и

др.'

обладают

хоротпей

взаимной свариваемостью.

1о х(е

мох{но

ска-

зать о

тугоплавких

металлах

-

молибдене,

вольфраме' тантале'

нио6ии.

!,оротпо сваривается

модибден со

сталью' Ёиобием.

|1олунено

сварное

соединение

алюминия

с коваром'

обладающее

герметичностью

и

прочностью'

удовлетворяющими

необходимьтм

требованиям. €вариваются

керамика' стекло'

кварц, графит,

керметь1

и металлокерамика

с

металлами.

Без труда осуще-

ствляется сварка

чугуна со сталью

по больтпой

поверх1{ости.

€ва_

риваются

такие

разн0роднь1е

металль]'

сплавьт

и неметалль!'

как

титан

и медь }1Б,

титан

и ковар'

титан и константан'

титан

и мо-

либден,

золото

с

бронзой, серебро

с

корро3ионно-стойкой

сталью,

титан

и плат]1на'

молибден

и ковар' стекло

и

ковар' качественнь1е

соединения

которь|х нево3мо)кно

получить

другими

методами

сварки

и лайкп.

1ак

как

при

диффузионной

сварке

свариваемь|е

поверхности

деталей нагреваются

до

температур

них(е

или

вь|ше

точки

рекри-

сталли3ации

при

неболь:шом

давлении'

то ока3ь|вается

во3мох{нь1м

сваривать

металль|

и сплавь1

без существеннь1х

изменений

их

физико-механических

свойств.

€ пойощью

весьма прость1х

прие-

мов

во3мо)кно

управлять

процессом

сварки: нагревом

деталей,

увеличением

или

умень!пением

давления

на

поверхности

контакта'

поних(ением

ра3рех(ения

в

рабоней

камере,

увеличением

вь]дерх{ки

деталей

при

соответствующих температурах,

ра3личными

спосо-

оами

подготовки

соединяемь]х

поверх!|остей

и т.

п. }становление

соотно1пений

ме>кду

этими параметрами

процесса сварки

имеет

первостег1енное

3начение

для

отработки

оптимальной

технологии.

-

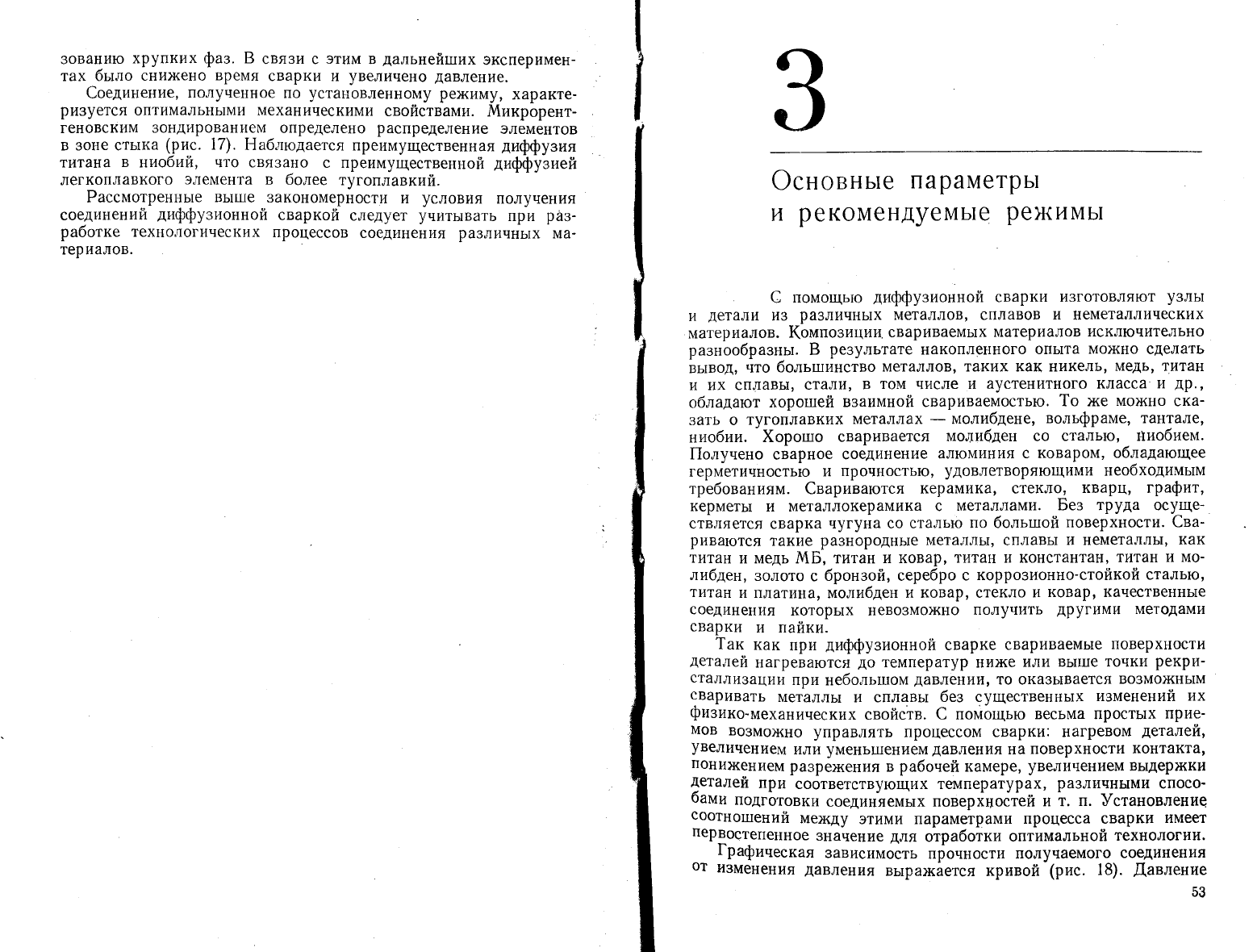

[рафинеская

3ависимость

прочности

получаемого

соединения

от

и3менения

давления

вь1ра)кается

кривой

(рис.

18).

.[[авление

53

}

|

2

{/

7

--

(6

'

кес|

нм2

80

105

10'

10,

!0

2

10'

1

70

[0

[0

40

)0

?о

10

0

,

нм

ргп.

стп

/0-

|

10-2

10'

/0-

4

/0

0

/0

20

]0

40 50р,т:29/нмэ

'

0

'

10 15

20 2[ [,ншн

Рцс,

18. 3авцсцмоспь

процносп!ц

сварноео

соеоцнен!1я'

пол!ценноео

прш

Б

:

10-ц мм

р[п.

сп.,

!

:

5

лан,

о[п

оавленця:

1-чугунсч

|8-36, ?:900о(;2_сталь

50'

7:1100о6;

3_сталь

4х14н14в2м'

?:1200"

с

Ршс.

19' 11,шкл шзлоененця

ра3рео!сеншя

пр!'

сварке сплава

115|(6

со

сгпалью

45

требуется

для

обеспечения

плотного

контакта

свариваемь!х

по_

вёрхностей,

что необходимо

для

в3аимного

диффу3ионного

обмена

атомов свариваемь1х

материалов.

8сли

давление

при

сварке

мень1пе

оптимального,

то на границе

соединения

могут

появиться

непроварь|.

!арактер

изменения

остаточного

давления

в

рабочей

камере

и

температурь1

нагрева

в процессе

диффузионной

сварки

пока3ан

на

ри9.

19. Ёа создание

вь|сокого

вакуума в

камере

затрачивается

10-12

мин, 3атем начинается

нагрев свариваемь]х

деталей.

Ёагрев

деталей

приводит

к

неи3бе)кному

вь1делению

раствореннь1х

в

них

газов

(участок

аб)'

1(оличество

этих газов

зависит

от

состава

металла

и

размеров

свариваемь1х

деталей.

€корость

вь1деления

га3ов определяется

интенсивностью

нагрева.

при

этом

давление

в камере

повь|1шается

(уяасток бо)'

}часток

(а0)

характери3ует

установив1пееся

давление

в ка-

мере

во время обезга>*<ивания.

|1роцесс

обезгах<ивания

мох{1{о

ускорить

за

счет

повь11пения

температурь1

нагрева'

исполь3уя

более

мощную откачную

систему.

Б

противном

случае

повь|1пение

давления

д6

:0_' мм

рт.

ст.

мох{ет вь]звать

иони3ацию

и

пробой

(короткое

замь1кание

ме)кду

витками индуктора).

||о окончании

обезга>кивания

происходит

умень1пение

остаточного

давления

в

камере

до

10_4

мм

рт.

ст.

(участок

0е),

после чего

передается

необходимое

усилие

с)катия

деталей.

54

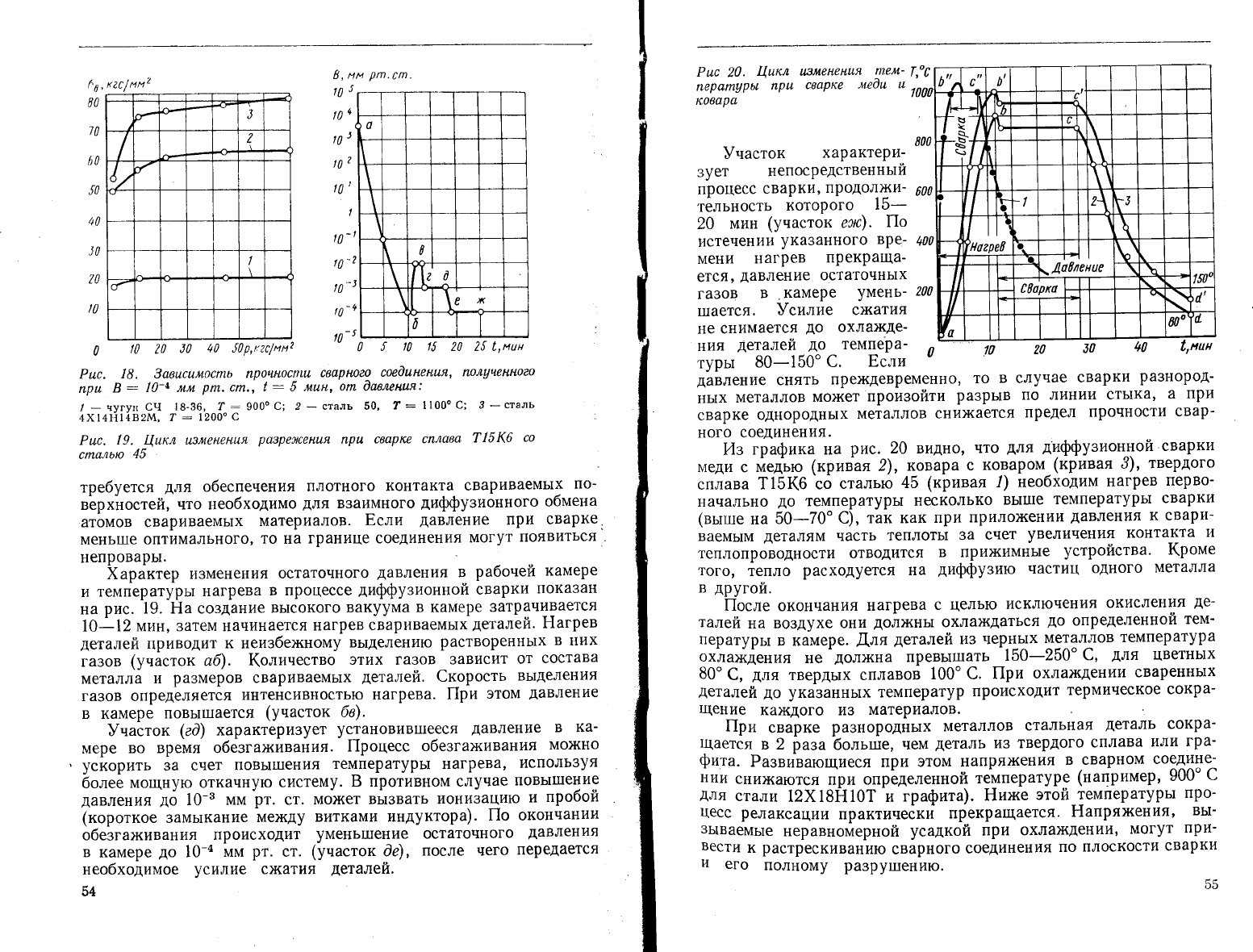

Ршс

20.

4цкл

пера!пуры

пр1!

ковара

!13ленен11я

п?ем-

т,ос

сварке

меош

ц

"^^'

}часток

характери-

зует

непосредственньтй

процесс

сварки'

продолх(и_

тельность

которого

15-

20

мин

(унасток еэю).

|1о

истечении

указанного

вре-

мени

нагрев

прекраща-

ется'

давление

остаточнь1х

га3ов

в камере

умень_

шается.

}силие

с}катия

[1е

снимается

до

охла)кде-

|1ия

деталей

до

темпера-

турь1

80-150'с.

Бсли

600

200

!,ншн

давление

снять

пре)кдевременно,

то

в

случае

сварки

ра3нород-

нь1х

металлов

мо)кет

прои3ойти

ра3рь|в

по линии

сть1ка'

а при

сварке

однороднь|х

металлов сни)кается

предел

прочности

свар_

ного

соединения.

14з

графика на

рис.

20 видно, что

для

А}ФФ}зионяой

сварки

меди

с

йфю

(кривая 2),

коьара

с

коваром

(кривая 3),

твердого

сплава

т15к6 со

сталью

45

(кривая ,1) необходим

нагрев

перво-

начально

до

температурь1

несколько

вь|1пе

температурьт

сварки

(вьттше

на

50_70"

€),

так как

при

прилох(ении

давления

к свари_

ваемь|м

деталям

часть

теплотьт

за

счет

увеличения

контакта

и

тег1лопроводности отводится

в при>кимнь|е

устройства.

|(роме

того'

тепло

расходуется

на

диффу3ию

частиц

одного

металла

в

другой.

|]осле

окончания

нагрева

с

целью

исключения

окисления

де-

талей

на во3духе

они

дол)кнь1

охлах(даться

до

определенной

тем_

пературь1

в камере.

Аля деталей

из нерньтх

металлов

температура

охла}кдения

не

дол)кна

превь111]ать

150-250'с,

для

цветнь1х

в0'

с,

для

твердь1х сплавов

100" с'

|1ри

охла>кдении

свареннь1х

деталей

до

ука3аннь1х

температур

происходит

термическое

сокра-

щение

ка)кдого |тз

материалов

:

||ри

сварке

ра3нороднь1х

металлов

стальная

деталь

сокра_

щается в 2

раза

больтше,

чем

деталь

и3 твердого

сплава

или

гра_

фита.

Развивающиеся

при

этом напря}(ения

в сварном

соедине_

нии

сни}каются

пр|{

опрёделенной

температуре

(на'ример,

900'

с

для

стали

12х18н10т и

графита).

Ёих<е

этой_температурь|

про_

цесс

релаксации

практически

прекращается.

Ёапрях<ения,

вь1-

зь1ваемь1е

неравномерной

усадкой

при

охлах{дении'

могут

при-

вести

к

растрескиванию

сварного

соединения

по плоскости

сварки

и

его

полному

ра3ру1шению.

55

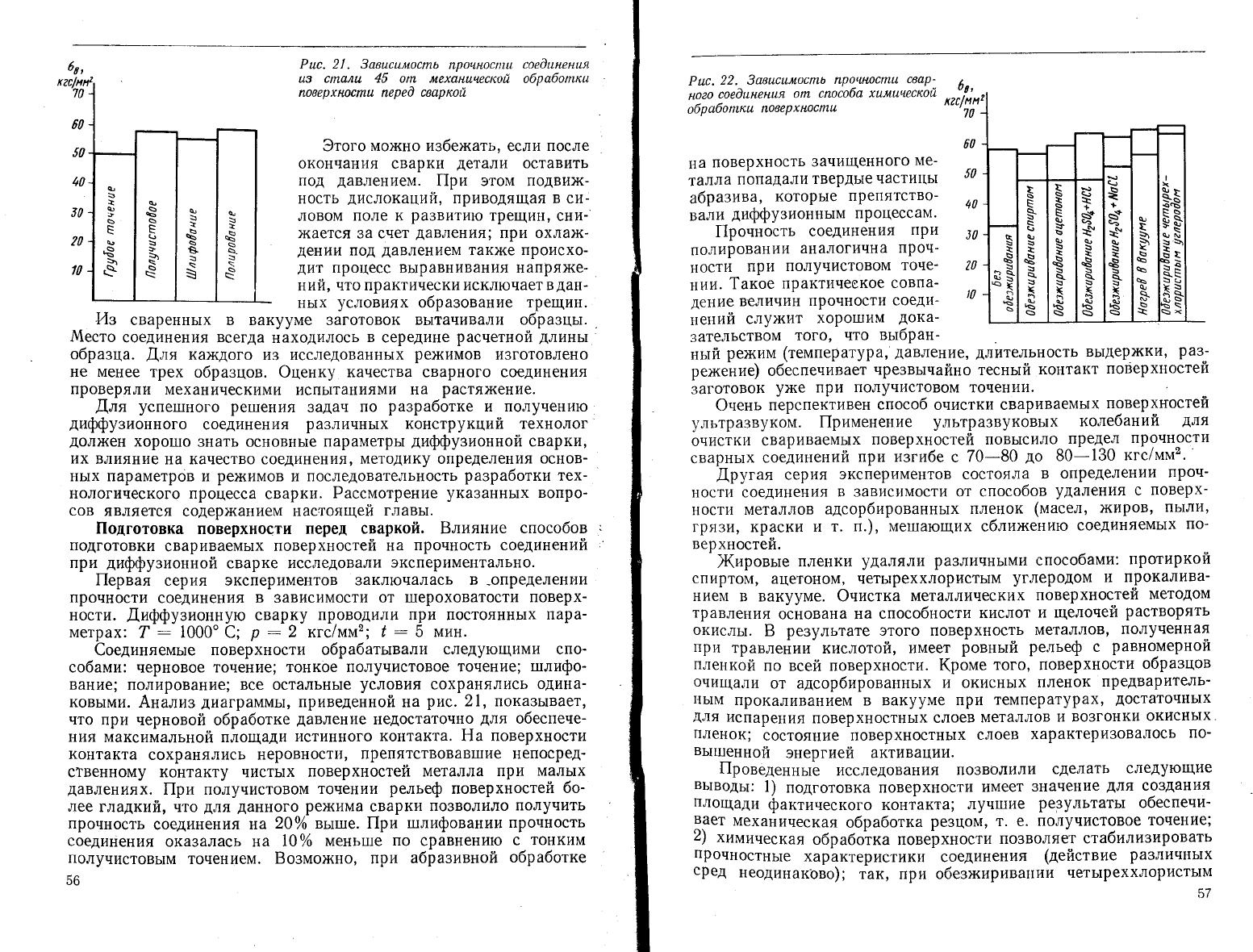

Рцс. 21. 3авцсцмостпь

процносп!ш

сое0нгоеншя

!!3 с/палц 45 огп

механшцеской обрабопокн

повер хнос/пц

пере0

свар кой

3того

мо)кно и3бе)кать'

если

после

окончания сварки

детали

оставить

под

давле}1ием.

[1ри этом подвих{-

ность

дис"цокаций'

приводящая в си-

ловом

поле к

развити|о

трещин'

сни-

)кается 3а счет

давления;

при охла)к-

дении

под

давлением

так)ке происхо-

дит

процесс вь|равнивания напря}ке_

ний,

что практически

исключает вдан-

нь1х

условиях

обра3ование

трещин.

||1з

свареннь1х в вакууме заготовок

вь1тачивали образцьт.

}1есто

соединегтия всегда

находилось

в

середине

расчетной

длинь|

образца.

!,ля

ках<дого и3 исследованнь1х

ре)кимов

изготовлено

не

менее

трех

образцов. оценку

качества сварного соединения

проверяли

механическими

испь1таниями

на

растя)кение.

.[|ля

успетпного

решения

задач

по

разработке

и получению

диффузионного

соединения

различнь1х

конструкций технолог

долх<ен

хорошо знать основнь]е параметрь1

диффузионной

сварки'

их

влияние

на

качество соединения'

методику определения

основ-

}|ь1х параметров

и

ре>кимов

и

п0следовательность

разработки

тех-

нологического процесса

сварки.

Рассмотрение

ука3аннь]х

вопро-

сов

является

содер>канием настоящей

главь1.

[!одготовка

поверхностп перед

сваркой. Блияние

способов

подготовки

свариваемь!х

поверхностей

на

прочность соединений

при

диффузионной

сварке исследовали

экспериментально.

||ервая

серия экспериментов

заключалась

в

-определении

прочности

соединения

в зависимости

от 1пероховатости

поверх-

ности.

[иффузионную

сварку

проводили при постояннь]х

пара-

метрах:

7:

1000'(;

р:2

кгс/мм2;

|:5 мин.

€оединяемь:е

поверхности обрабатьтвали

следующими спо-

собами:

черновое

точение;

тонкое получистовое

точение;

тшлифо-

вание;

полирование; все остальнь1е

условия

сохранялись

одина-

ковь1ми.

Анализ

диаграммь1'

приведенной на

рис.2!,

пока3ь1вает'

что

при

нерновой обработке

давление

недостаточно

для

обеспече-

ния максимальной г1лощади

истинного

контакта. Ёа поверхности

контакта

сохранялись неровности'

препятствовав1пие

непосред_

ственному контакту чисть1х

поверхностей

металла

при

маль|х

давлениях.

|{ри полунистовом

точении

рельеф

поверхностей

бо_

лее

гладкий, нто

для данного

рех(има

сварки

по3волило

получить

прочность

соединения

на

200/о

вь11пе. |1ри

тплифова!1у\и

прочность

соединения

ока3алась на

10%

мень11]е

по

сравнению

с

тонким

получистовь|м

точением.

Бозмох<но, при

абразивной

обра6отке

56

Ё

з

\

е

з

€

в

$

5

{

е

5)

*-\

Ршс.

22' 3авшсшмоспоь

прочнос[п!1

свар'

ноео

сое0шненьоя

опт

спосо6а

хоомс:цеской

обр

абогпкш

повер

хнос/п|1

на

поверхность

3ачищенного

ме-

талла

попадали

твердь1е

части1(ьт

а6разива,

которь1е

препятство-

вали

диффу3ионнь1м

процессам.

||ронность

соединения

при

полировании

аналогична

проч-

ности

при

получистовом

точе_

11ии.

такое

практическое

совпа-

дение

величин

прочности

соеди_

г:ений

слу)кит

хорошим

дока-

зательством

того'

что

вьтбран_

ньтй

рех<им

(температура'

давление,

длительность

вь1дер)кки'

раз-

ре>кение)

обеспечйвает

чре3вь1чайно

теснь1й

контакт

поверхностей

заготовок

ух(е

при

получистовом

точении

Фчень

перспективен

способ очистки свариваемь!х

поверхностей

ультразвуком.

|1рименение

ультразвуковь|х

колебаний

для

очистк|4

свариваемь|х

поверхностей повьтсило

предел

прочности

сварнь1х

соединений

при изги6е

с

70-80

до

80-130

кгс/мм2.

[ругая

серия

экспериментов состояла

в определении

проч-

ности соединения

в 3ависимости от способов

удаления

с

поверх-

|-|ости

металлов

адсорбированньтх

пленок

(масел,

>киров'

пь1ли'

грязи' краски

и т.

п.), метпающих

сбли>кению

соединяемьтх

по_

верхностей.

_

}(ировьте

пленки

удаляли различнь1ми

способами:

протиркой

спиртом'

ацетоном' четь!реххлористь1м

углеродом

и прокалива-

нием

в вакууме. Фчистка

металлических

поверхностей

методом

травления

основана на

способности

кислот

и

щелочей

растворять

окисль].

Б

результате

этого поверхность

металлов'

полученная

при

травлении

кислотой,

имеет

ровньтй

рельеф

с

равномерной

пленкой

по всей поверхности.

(роме

того'

поверхности

образцов

очищали

от адсорбированнь1х

и окиснь]х

пленок

предваритель_

нь1м

прокаливанием

в вакууме

при

температурах'

достаточнь1х

для

испарения

поверхностнь]х

слоев

металлов

и во3гонки

окиснь|х

пленок;

состояние поверхностнь1х

слоев

характери3овалось

по-

вьтшенной

энергией

активации.

||роведенньте

исследоваг!ия

позволили

сделать

следующие

вь|водь|:

1)

подготовка поверхности

имеет

значение

для

со3дания

площади

фактинеского

контакта;

луч1пие

результать1

обеспечи_

вает

механическая

обработка

ре3цом'

т. е.

получистовое

точение;

2)

химияеская

обработка

пове1эхности

по3воляет

стабилизировать

прочностнь]е

характеристики

соединения

(лействие

ра3личнь]х

сРеА

неодинаково);

так'

при

обез>кириваттии

четь|реххлористь|м

57

6р,

70

00

50

40

10

?0

10

€

+

$=

*

Ф

\

\

€

ь

ч

\

х

*

ъ

!

ж

Ёъ

}Ё

\ъ

"*ц

эБ

\ь

]ь

х\

Ао

*е

ц

\

€

$ч

ох

!

ч

ч'

ь

х}

\

т

Ё

$

е

з

\

€

в

\

з

х

ъ

\

\

Ё

:,

ь

\

Ё

!

\

х

ъ

\

+

5.

*

ч

\

€

$

х

о5

ъ

углеродом

по

сравнению

с

протиркой

ацетоном

прочность

повь|_

йается

на

\4о/,

(рис' 22);3)

при

диффузионной

сварке

в

вакууме

не3ависимо

от способа

очистки

поверхности

соединяемь|х

мате_

риалов

имеют

место обезгах{ивание

поверхностей

материалов

и

во3гонка

окиснь1х

пленок,

приводящие

к

упрочнению

соеди|{ения

и

улуч1пению

свойств

материалов.

1емпература

и

давление

при

сварке.

Блияние

температурь|

в

диапа3оне

800-1100'

с

вь]яснялось

при

ра3личнь1х

давлениях

(0,5;

1

;2

и 5 кгс/мм2),

продолх(ительности

сварки

5 мин,

разрех(е_

йии

10_3

мм

рт.

ст.

Аз

аналуцза кривь!х'

приведеннь1х

на

рис.

23,

следует,

что

прочность соединения

при

всех

давлениях

сильно

зависит

от

температурь].

|(ривая /

(лайление

!,!

кгс/уу')

показьт-

вает'

что

при

увеличении

температурь1

на

100" €

(с

300

до

900'€)

прочность

соединения

увеличивается

ъ

2

ра3а'

а при

повь11пении

тёмпературьт

до

1 100"

с

_

в 3

раза.

Б

^меньтпей

степели

эта

разность

проявляется

при

давлен|1и-

1 кгс/мм2^({Ривая

2). \ак,

при повьт_

1шении

температурьт

от

800'

€

до

1 100" с

прочность-

увеличивается

в 2

раза;

прй

дйвлении

2 кгс/мм2

(кривая

3)

_

в

\,4

раза,

а при

давлении

5-кгс/мм2

(кривая

4)

-

только

в 1,2

раза'

|1ри

давлении

2 и

5 кгс/мм2

пРонность

соеди_нения

увеличи_

вается

ли1пь

для

температурьт

1000'€.

||ри

1 100'с наблюдается

да)ке

некоторое

умень1пение

прочности

соединения'

что'

по-види-

мому'

вь1зь|вается

ростом

зерен.

Р1зменение-

ра3меров.зерна

ока_

3ь1вает

меньшее

влиян|4е

для

давлений

0,5

и

1 кгс/мм2,

когда

вследствие

слабого

контакта

ме)кду

свариваемь1ми

частями

наблюдается

больгпой

разброс

п низкий

уровень

прочности

соеди-

нений.

1а

>ке закономерность

характерна

и

для

температур

1000

и 1100" €

при

давлениях

0,5

и 1 кгс/мм2'

|1ри

увеличении

давления

(рис. 24) от 0'5

до

2 кгс/мм]

,Рчч_

ность соединения

значительно

растет

для

температур

800, 900,

1000,

1100'

с.

!,альнейгпее

увеличение

давления

от

2

до

5 кгс/мм2 сказь1вается

не3начительно

на

прочности

соединения.

3то

мо>кно

объяснить

тем'

что поверхность

металла

никогда

не

бьтвает

абсолютно

ровной,

на

ней

всегда существуют

вь1ступь1 и

впадинь1.

[1ри соприкоснове|{ии

таких

поверхностей

в теснь:й

кон-

такт

вступят

только

вь1ступъ1

небольтпой

части

поверхности.

|1ри

повь:гшени1.1

давле\1|4я

эт14

вь1ступь!

сминаются

и площадь

истинного

контакта

увеличивается.

€ледовательно,

г{олное

изменение прочности

соединения

при

увеличении

давле1{ия

до

2 кгс/мм2 и

вь|1пе мо)кно

объяснить

главнь|м

образом

увеличе-

нием

площади

истинного

контакта

ме)кду соединяемь1ми

поверх_

ностями.

!ксперимен'гально

установлена

3ависимость

прочности

свар'

ного

соединения