Кремлев Ю. Жюль Массне

Подождите немного. Документ загружается.

тромбона (олицетворяющие трех эриний) и па^у

литавр

Любопытно, что, когда музыка была написана,

Леконт де Лиль счел ее бесполезной для <пьеш и

даже помехой чтению стихов. Тем не менее премьера

трагедии с музыкой состоялась 6 января 1873 года на

сцене «Одеона». А в дальнейшем музыка оказалась

жизнеспособнее пьесы

2

.

Музыка «Эриний» неровна, что объясняется

главным образом малым соответствием сюжета ха-

рактеру дарования Массне. Произошла борьба об-

разных тенденций— далеко не всегда плодотворная.

Стремление Массне воплотить с особой сдержан-

ностью образы античности, да и вообще интерес его

к этим образам свидетельствовали о близости к

эстетике парнасцев

3

.

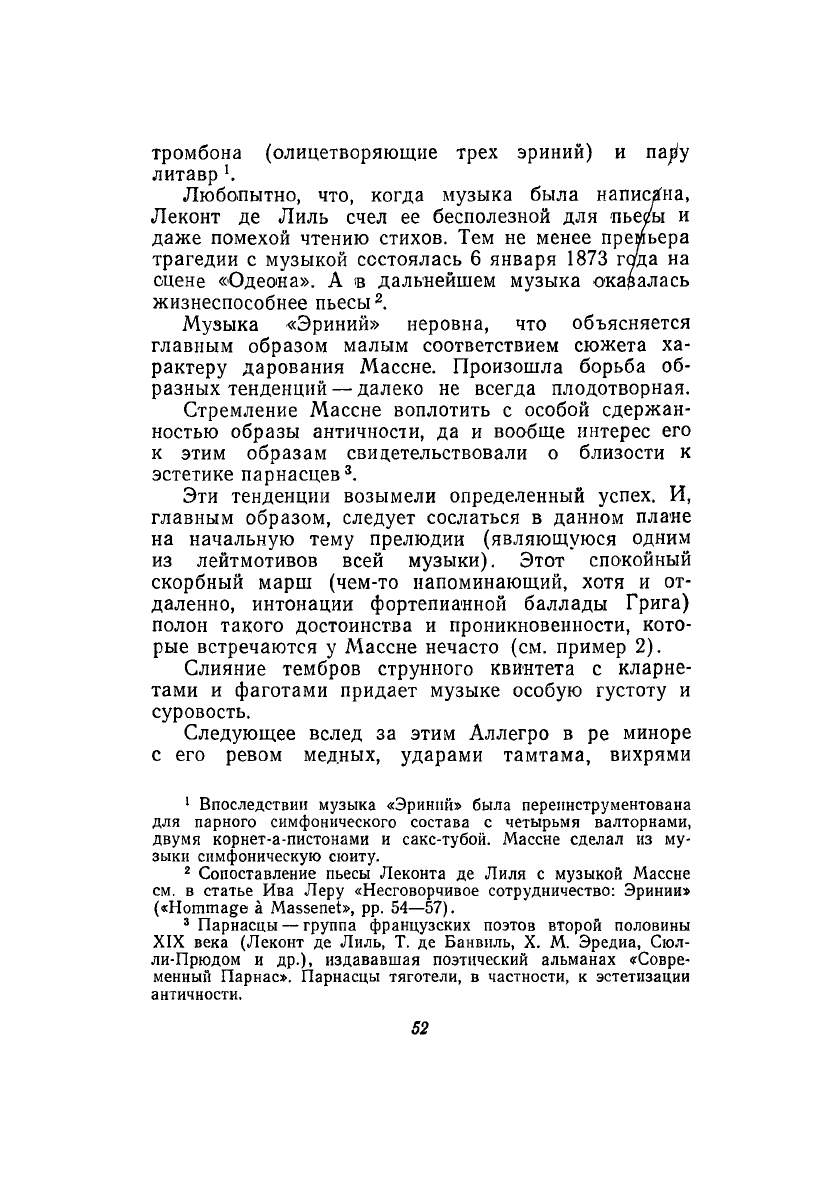

Эти тенденции возымели определенный успех. И,

главным образом, следует сослаться в данном плане

на начальную тему прелюдии (являющуюся одним

из лейтмотивов всей музыки). Этот спокойный

скорбный марш (чем-то напоминающий, хотя и от-

даленно, интонации фортепианной баллады Грига)

полон такого достоинства и проникновенности, кото-

рые встречаются у Массне нечасто (см. пример 2).

Слияние тембров струнного квинтета с кларне-

тами и фаготами придает музыке особую густоту и

суровость.

Следующее вслед за этим Аллегро в ре миноре

с его ревом медных, ударами тамтама, вихрями

1

Впоследствии музыка «Эриний» была переинструментована

для парного симфонического состава с четырьмя валторнами,

двумя корнет-а-пистонами и сакс-тубой. Массне сделал из му-

зыки симфоническую сюиту.

2

Сопоставление пьесы Леконта де Лиля с музыкой Массне

см. в статье Ива Леру «Несговорчивое сотрудничество: Эринии»

(«Hommage a Massenet», pp. 54—57).

3

Парнасцы — группа французских поэтов второй половины

XIX века (Леконт де Лиль, Т. де Банвиль, X. М. Эредиа, Сюл-

ли-Прюдом и др.), издававшая поэтический альманах «Совре-

менный Парнас». Парнасцы тяготели, в частности, к эстетизации

античности.

52

гамм и трелей кажется тоже выдержанным «в сти-

ле», но уже гораздо более внешне, полно декора-

тивности. Затем на протяжении музыки «Эриний»

мы находим несколько фрагментов, строгих по эмо-

циональному складу письма, среди которых следует

назвать «греческий танец» с его непривычными ла-

довыми оборотами, гармоническими наслоениями и

жесткими басовыми квинтами. Примечательно и

миксолидийское свирельное вступление (соло гобоя

с эхом кларнета), рисующее печаль троянки об утра-

ченном отечестве (№ 4, вторая часть дивертис-

мента).

Однако если мы начнем искать главные эмоцио-

нальные кульминации музыки «Эриний», то они

обнаружатся за пределами античной строгости и

сдержанности линий, в лирических порывах, предве-

щающих или даже формирующих последующий экс-

53

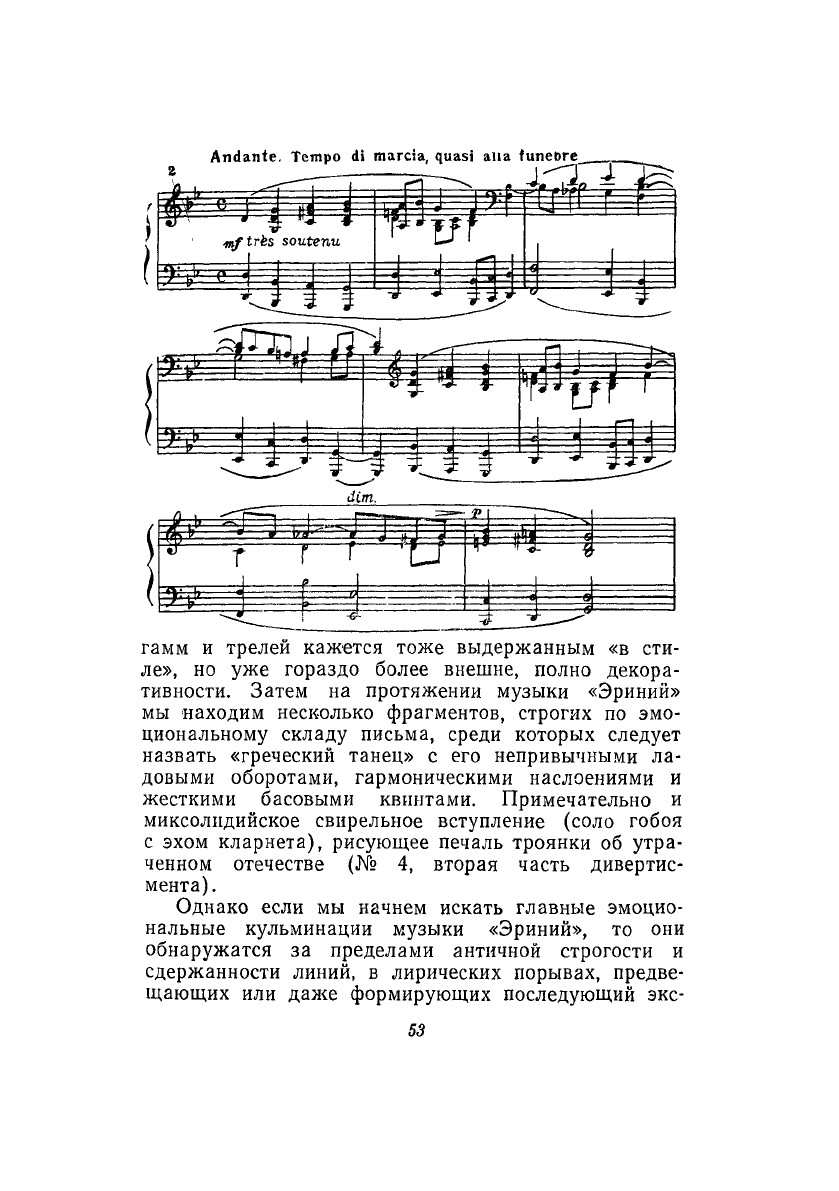

пансивный строй лирики Массне. Это лирические

фрагменты финала дивертисмента (№ 4), где на фоне

ниспадающих триольпых арпеджио арф слышны/во-

сторженные разливы мелодии у струнных (а затем

и деревянных). Это антракт второго акта, где Стра-

стные речитативные мелодические интонации

/

под-

держаны бурными и тревожными волнами сопровож-

дения. И это, наконец, музыка знаменитой впослед-

ствии Элегии, тема которой излагается здесь вио-

лончелью соло:

в

У

1 1 |1 t

щ Jt ffrp.

NJ J J Л

mf —•—

Как уже говорилось выше, музыка Элегии была

сочинена Массне еще в 1866 году («Мелодия» из

серии фортепианных пьес). Теперь же, в «Эриниях»,

эта музыка появилась как сопровождающая сцену

жертвенных возлияний Электры.

Чем объяснить возврат автора к старой мелодии?

Думается, прежде всего, высокими выразительными

качествами ее. Вряд ли мы ошибемся, предположив,

что в 1866 году эта мелодия была рождена собст-

венными сильными переживаниями композитора

1

.

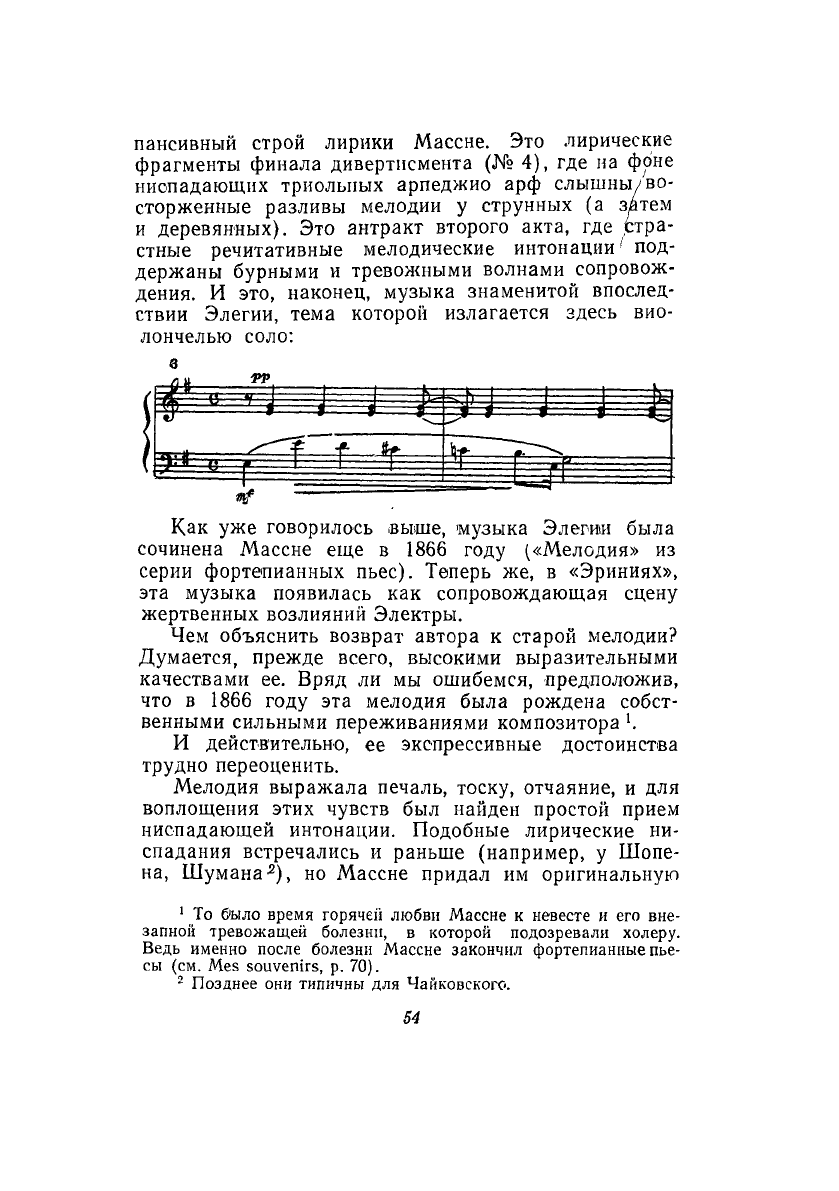

И действительно, ее экспрессивные достоинства

трудно переоценить.

Мелодия выражала печаль, тоску, отчаяние, и для

воплощения этих чувств был найден простой прием

ниспадающей интонации. Подобные лирические ни-

спадания встречались и раньше (например, у Шопе-

на, Шумана-

2

), но Массне придал им оригинальную

1

То б'ыло время горячей любви Массне к невесте и его вне-

запной тревожащей болезни, в которой подозревали холеру.

Ведь именно после болезни Массне закончил фортепианные пье-

сы (см. Mes souvenirs, p. 70).

2

Позднее они типичны для Чайковского.

54

форму чередования хроматизмов и крупных интер-

вальных уступов. Творческая «находка» сделалась его

неотъемлемой собственностью, стала характеризовать

стиль Массне вообще

К

Однако скорбная и мечтательно-чувственная ли-

рика этой мелодии вовсе не подходила для сцены из

античной трагедии! Ее следовало определить в со-

всем иную сферу искусства. И естественно, что, когда

впоследствии «Мелодия» сделалась «Элегией», ро-

мансом на слова Луи Галле, рассказывающим о'б ут-

рате весны, любви и счастья, — она стала (и продол-

жает быть) одним из популярнейших романсов в

мире.

В связи с «Эриниями» хочется упомянуть об одной

детали, впрочем, значительной по своему смыслу.

Массне однажды признался, что музыка греческо-

го танца из «Эриний» родилась в нем под впечатле-

нием терракотовой статуэтки из Танагры

2

. Сохрани-

лось и другое аналогичное признание. Несколько

позднее сочинение «Короля Лахорского», по словам

Массне, облегчалось для него созерцанием индус-

ского ларца, покрытого синей эмалью с золотом

3

.

Эти признания иллюстрируют характерные для фран-

цузского искусства той эпохи совмещения зрительных

и слуховых представлений (синэстезии), которые

позднее оказались типическими для творчества Де-

бюсси. Но ведь Массне во многом предвещал Де-

бюсси, и любовь последнего к Массне (о которой

нам приведется говорить ниже) вовсе не была слу-

чайной. В тех же «Эриниях» (как позднее в ряде

опер Массне) можно заметить тяготение композитора

к традициям старой французской оперы, к заветам

Рамо, который стал предметом особого почитания со

стороны Дебюсси. А вот и еще пример родственных

черт мироощущения двух композиторов. В письме

к Э. Рейеру из Рима от 11 мая 1873 года Массне пи-

1

Примечательно рано сложились некоторые задатки этого

стиля!

2

I

m b

е

г

t, р. 158.

3

T а м же, стр. 171.

55

сал -о погоде в столице Италии: «Я опасался, что бог

не окажется колористом в это время, однако зеленый

цвет равнин не неприятен, и облака дают великолеп-

ные представления около половины восьмого»

1

. Это

ироническое одушевление природы совершенно в ма-

нере Дебюсси!

Уже в ранних сочинениях Массне проглядывало

стремление к поэтизации религиозных образов. Круп-

ное произведение, посвященное этой образной сфере,

Массне вынес на суд публики в 1873 году.

Оратория-опера («священная драма») «Мария

Магдалина» была задумана и сочинялась Массне еще

в бытность его пансионером виллы Медичи.

Услышав однажды недалеко от Рима (в Субиа-

ко) наигрыш волынки пастуха, Массне записал его и

позднее начал им музыку «Марии Магдалины». Но

понадобилось продолжительное время, прежде чем

•образные идеи «Марии Магдалины» воплотились в

законченную партитуру (либретто принадлежало Луи

Галле).

Типичная для французской идеологии того време-

ни тенденция ««приземления» религии

2

была воспри-

нята Массне не только через быт и не только через

искусство. Известно, в частности, что на Массне ока-

зала большое влияние «Жизнь Иисуса» Э. Ренана

(1863) и что композитор был .вхож в дом Ренана

3

.

Добиться исполнения «Марии Магдалины» оказа-

лось делом нелегким. Когда 13 марта 1872 года (по

другим сведениям — в феврале) Массне, сопровожда-

емый Гартманом, явился к дирижеру Жюлю Падлу

и -проиграл ему партитуру «Марии Магдалины», дири-

жер, с трудом дослушав музыку, категорически от-

1

Р о u g i n, p. 53.

2

Кстати сказать, вдохновитель и приятель Массне, поэт

Арман Сильвестр хорошо выразил это «приземление» словами:

Я не печалюсь за Христа,

Женщины его любили..

(см.: Французская музыка второй половины XIX века. М., 1938,

стр. 62).

3

I mbert, р. 160.

56

казался ее исполнить. Трудно установить, что руко-

водило Падлу при таком решительном отказе. По-

видимому, его особенно шокировало опрощение рели-

гиозного сюжета, попытка представить сказание о

Магдалине и ее общении с Христом (от первых

встреч до Голгофы и воскресения) как простую жиз-

ненную историю Но, быть может, Падлу просто

не понравилась музыка, и он придрался к концепции.

Так или иначе, но «Марию Магдалину» все же

удалось исполнить, притом с благосклонным участием

Полины Виардо, спевшей партию Магдалины в теат-

ре «Одеон» 11 апреля 1873 года.

Успех был громадный. Виднейшие музыканты Па-

рижа отозвались о новом сочинении Массне самым

лестным образом.

К. Сен-Санс писал 12 апреля (в «La Renaissance

litteraire»), что после «Детства Христа» Берлиоза не

было ничего столь смелого в данном жанре. Он отме-

чал реализм «Марии Магдалины», несколько сожалея

об утрате «величия и престижа легенды». Вместе с

тем в «Марии Магдалине» Сен-Санс находил удачу

выражения чувств «исключительной тонкости». Сен-

Санс полагал, что Массне — это «конденсированный,

рафинированный и кристаллизованный» Гуно; он от-

носится к Гуно так, как Шуман к Мендельсону

Э. Рейер («Le Journal des Debats», 23 апреля) счи-

тал «Марию Магдалину» произведением, сочетающим

«умиленную наивность с драматической правдой»,

«изящным и сильным», произведением «не только та-

лантливого, но и убежденного художника»

3

.

А. Тома уже 12 апреля писал любимому ученику:

«Вот произведение серьезное, благородное и тро-

1

«Я слышу его шаги... шаги Христа!!!» — возмущенно бор-

мотал Падлу, прощаясь с Массне и Гартманом (Imbert, р.

161; Schneider, 1926, р. 247) и намекая на слова Магдали-

ны в оратории. В сознании Падлу не умещалось, как это мож-

но слышать шаги Христа.

2

So leniere, pp. 104—105.

8

Е. R е у е r. Quarante ans de musique. Paris, 1910, pp. 331—

337 (в дальнейших ссылках сокращенно: Reyer).

57

гательное одновременно: оно очень современно,

но вы доказали, что можно идти по пути прогресса,

оставаясь вполне ясным, сдержанным и умеренным...

Я был захвачен, как все, и больше, чем все. Вы сча-

стливо передали очаровательную поэзию этой возвы-

шенной драмы!»

К

В. д'Энди нашел в музыке «Марии Магдалины»

«колоритные страницы, великолепные хоры и музы-

ку, порою кажущуюся небесной»

Ж. Визе писал Массне по-товарищески:

«Наша школа никогда еще не создавала (ничего по-

добного! Ты вгоняешь меня в лихорадку, разбойник!

Ну и крепкий же ты музыкант, однако! Жена моя

заперла «Марию Магдалину» на замок!!! Красноре-

чивая деталь, не правда ли? Черт возьми, ты начи-

наешь внушать мне серьезное опасение!.. При всем

этом, дорогой, верь мне, что никто не будет более ис-

кренним в своем восхищении и в своем расположе-

нии к тебе, чем твой Жорж Визе»

3

.

По свидетельству Ж. Тьерсо, Визе написал о

Массне одному из своих приятелей: «Надо обратить

внимание на этого молодца. Смотри, он заткнет нас

за пояс»

4

.

Позднее о «Марии Магдалине» восторженно вы-

сказывался в ряде писем П. И. Чайковский. Так, на-

пример, он сообщал в письме к Н. Ф. Мекк от 13 ию-

ля 1880 года: «Вчера... вечером познакомился с но-

вым для меня -произведением Massenet — «Marie

Magdeleine». Я приступил к нему с некоторым пред-

убеждением; мне казалось слишком смелым заста-

влять Христа распевать арии и дуэты. Но оказалось,

что вещь — преисполненная достоинств, изящества и

прелести. Дуэт между Иисусом и Магдалиной затро-

нул меня за живое и заставил пролить даже слезы.

Хвала тому художнику, который доставляет такие

1

Mes souvenirs, pp. 92—93.

2

Br и у г, p. 31.

3

Ж. Б и з е. Письма, стр. 332.

4

Французская музыка второй половины XIX столетия,

стр. 62.

58

минуты! Отныне Massenet будет одним из моих лю-

бимцев, почти наравне с Bizet. Вообще французы все

более и более привлекают .мои симлатии»

К

В письме, написанном -брату Модесту в тот же

день, Чайковский еще сильнее выразил свои похва-

лы: «Дуэт между Христом и Магдалиной есть, по-

моему, chef d'oeuvre. Я был до того потрясен глубоко

прочувствованной музыкой, в которой Massenet

удалось выразить в звуках бесконечную благость

Иисуса,— что пролил целые потоки слез. Чудные сле-

зы! Хвала французу, который сумел их вызвать. Как

мне жаль, что я не могу тебе сейчас же проиграть

и пропеть эту, по-видимому, незатейливую, но удиви-

тельно талантливую вещицу. Нет, решительно фран-

цузы стали во главе музыки! Сегодня целый день я

ношусь с этим дуэтом и под влиянием его написал

романс на слова Толстого: «Горними тихо летела ду-

ша небесами», в коем мелодия оказывается навеян-

ной Massenet»

2

.

Аналогичные мысли о достоинствах «Марии Маг-

далины» и о роли французов в развитии современной

музыки Чайковский высказал и в письме к С. Тане-

еву, написанном 21 июля того же года

3

.

Ныне трудно понять, почему «Мария Магдалина»

в св-ое время имела столь большой успех. Бесспорно,

конечно, крупное мастерство фактуры этого произве-

дения, сказывающееся и в пластичности полифонии, и

в гибкости оркестра, и в умении весьма разнообразно,

изобретательно пользоваться очень простыми средст-

вами (в частности, гармоническими).

Затем, в «Марии Магдалине» была подкупающая

чистота красок, нечто отдаленно восходящее к тради-

ции умбрийской школы, к образам Перуджино и Ра-

фаэля (вспомним, как жадно и восторженно впиты-

вал Массне впечатления итальянской живописи!).

1

П. Чайковский. Литературные произведения и пере-

писка. Том IX. М., 1965, стр. 197.

2

T а м же, стр. 201.

3

T а м же, стр. 206.

59

Едва ли не лучший пример такой чистоты и 'прозрач-

ности — все вступление, проникнутое наивной и свет-

лой пасторальностью (этот хор был издан и отдель-

но— как романс «Женщины Магдалы»—в первом

томе собрания романсов Массне, напечатанного Гарт-

маном и Эжелем). Дуэту Магдалины и Иисуса, над

которым Чайковский проливал слезы, действительно

нельзя отказать в чертах оригинальной, сладостной

мечтательности, которая шла вразрез с тогдашними

традиционными представлениями о религиозных об-

разах. Местами есть в «Марии Магдалине» и драма-

тизм (в хоре женщин, фарисеев и писцов, оскорбляю-

щих Магдалину,—№ 4, в хоре толпы на Голгофе —

№ 12). Но вместе с тем музыка «Марии Магдалины»

вовсе не выражала силы страстей, не отличалась рез-

костью обрисовки характеров.

Обытовленность сюжета затуманивалась тут фле-

ром ретроспективных созерцаний, как бы наброшен-

ным на события и перипетии драмы. Упорно чувство-

вались преднамеренные сдержанность и тусклость

колорита, вялость печали. Но, очевидно, именно это

попало в цель, ответило далеко не всеобъемлющим,

но существенным, показательным потребностям тог-

дашней французской интеллигенции. Достаточно

вспомнить успехи поэзии парнасцев, выдвинувшей за-

стылость, статуарность, «мраморность» эмоций ка*

одну из важнейших задач искусства. Вспомним и

характернейшее творчество Пювиса де Шаванна, на-

чавшего серию фресок «Жизнь святой Женевьевы» в

Пантеоне в 1874 году. Добавим, что под влиянием

«Марии Магдалины» Массне Визе незадолго до смер-

ти задумал ораторию «Святая Женевьева — покрови-

тельница Парижа». Конечно, искусство Визе, вообще

говоря, находилось вне сферы эстетики парнасцев и

соприкасалось с ней лишь некоторыми чертами. Но

кто знает, как бы развилось в дальнейшем творчество

Визе, что сулили его «Сид» и «Женевьева»?

Что же касается эстетических принципов Леконта

де Лиля, Теодора Банвиля, Сюлли-Прюдома, Пювиса

де Шаванна, то присущие им общие черты отвлечен-

60

ной мечтательности 'проявились и в «Марии ]у1агда-

лине» Массне, более того — закрепились в его твор-

ческом сознании. Это была своеобразная реакция на

действительность, при которой «одомашнение» рели-

гиозных образов вело не к наполнению их жизненны-

ми соками (как в искусстве Возрождения), но, напро-

тив, к провозглашению некоего фамильярного по духу

и обескровленного эмоционального идеала.

Думается, что именно этот новый тип прохладного

романтизма ('ведущего, в сущности, к символизму и

импрессионизму)

1

привлек слушателей к «Марии

Магдалине» (как и к некоторым аналогичным позд-

нейшим сочинениям Массне). Но такое произведение,

как «Мария Магдалина», явилось феноменом пере-

ходным: в нем уже не было крепких жизненных со-

ков, свойственных лучшей старой музыке на рели-

гиозные сюжеты, но не сформировалась еще та бес-

плотность, которая определила «Деву-избранницу»

Дебюсси (1887—1888). Поэтому сильное воздействие

«Марии Магдалины» на слушателей оказалось пре-

ходящим. В наше время ее музыка кажется поблек-

шей и бездейственной

2

.

В 1873 году Массне, проявляя растущий интерес к

музыке для драматических представлений, сочинил

увертюру к трагедии Расина «Федра». Исполнение

увертюры 22 февраля 1874 года в концерте Колонна

имело большой успех. Он не был случаен, поскольку в

этой увертюре Массне показал мастерское и очень

своеобразное претворение техники и 'приемов писания

драматических увертюр, насыщенных тревожными ин-

тонациями и ритмами, потрясающими контрастами,

энергией синкоп, акцентов, бурных взлетов, смен

«мрака и света»

3

.

1

Не забудем, что в начале 70-х годов расцвела импрессио-

нистская школа живописи.

2

Постановка «Марии Магдалины» как оперы состоялась

12 апреля 1906 года на сцене театра Комической Оперы.

3

Хотя П. Чайковский почему-то назвал увертюру «Федра»

«хорошенькой» (П. Ча й к о в с к и й. Литературные произведения

и переписка. Том VII. М., 1962, стр. 426).

61