Куцевляк В.И. Детская терапевтическая стоматология

Подождите немного. Документ загружается.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ

У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

Заболеваемость детского населения кариесом характеризуется

распространенностью и интенсивностью.

Из курса профилактики стоматологических заболеваний из-

вестно, что распространенность кариеса определяется числом лиц (в%)

имеющих кариес зубов.

Интенсивность определяется числом пораженных кариесом

зубов, как леченных, не леченных, так и удаленных.

Для этой цели используются индексы КПУ или РОП, предло-

женные Комитетом экспертов ВОЗ в 1962 году.

Для облегчения сравнительной оценки заболеваемости карие-

сом ВОЗ предложено выделять 5 степеней пораженности зубов ка-

риесом у детей в возрасте 12 лет, от очень низкой 0,0 1,1 до очень

высокой 6,6 и более, с градацией низкая 1,2-2,6, умеренная 2,7-4,4,

высокая 4,5-6,5.

В мае 1981 года ассамблея ВОЗ выработала первый показа-

тель здоровья ротовой полости в мировом масштабе, когда к 2000

году у детей в возрасте 12 лет не должно быть более 3-х постоян-

ных зубов пораженных кариесом, у 50% детей в возрасте 5-6 лет

кариеса не должно быть вообще, а у 85% людей к 18 годам не

должно быть ни одного удаленного зуба.

По критериям ВОЗ (1980) распространенность кариеса очень

низкая в Туве, Армении, Грузии, низкая в Узбекистане, Таджики-

стане, Алтайском крае, Чите, умеренная в Азербайджане, Кирги-

зии, Молдове, высокая Хабаровск, Камчатка, Краснодарский край,

Ростовская область. На Украине наиболее высокая распростра-

ненность и интенсивность кариеса отмечается в Волынской, За-

карпатской, Луцкой областях.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАРИЕСОМ

ЗУБОВ У ДЕТЕЙ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ

И ПАТОГЕНЕЗЕ КАРИЕСА

Кариес это многофакторный, хронический патологический

процесс, при котором в результате деминерализации эмали образу-

ется дефект твердых тканей зуба. В настоящее время эта патоло-

гия твердых тканей зуба до конца не изучена.

На сегодняшний день мировая теория насчитывает около 400

теорий развития кариеса. Наиболее известные из них теория

Миллера (1884), получившая название химико-паразитарная,

ю

физико-химическая теория Д. А. Энтина (1928), трофическая тео-

рия И. Г. Лукомского (1948), теория А. Е. Шарпенака (1949), и

концепция академика А. И. Рыбакова (1971).

Определенный интерес для стоматологии детского возраста пред-

ставляет теория (А. И. Рыбаков), которая наиболее полно отра-

жает возрастной аспект развития предрасположенности к кариесу

и самого кариозного процесса. Автор рассматривает кариес зубов

как патологический полиэтиологический процесс. В основу кон-

цепции положены возрастные аспекты развития зубо-челюстной

системы, влияние на зубные ткани тех или иных эндогенных и

экзогенных факторов в определенные периоды формирования че-

люстей и зубов. Важная роль отводится взаимосвязи зубо-челюст-

ной системы с внутренними органами и системами организма, под-

черкивается ведущее значение пульпы зуба. На каждом этапе раз-

вития человека А. И. Рыбаков выделяет основные эндогенные и

экзогенные факторы, взаимодействие которых приводит к возник-

новению кариозного процесса.

1-й — внутриутробный период. Большое значение отводится

наследственному фактору, нарушению формирования внутренних

органов и систем плода, на развитие которых огромную роль ока-

зывают болезни матери.

2-й возрастной период с 6 месяцев до 6 лет. Большая роль

отводится естественному вскармливанию, хроническим и инфек-

ционным заболеваниям. Из экзогенных факторов кариесогенными

автор считает несоблюдение правил гигиены полости рта, а также

аномалии и деформации прикуса, травмы, нарушение слюноотде-

ления и изменение рН в полости рта.

3-й — период детства и юношества с 6 до 20 лет. Автор

выделяет эндогенные и экзогенные факторы, которые способны

привести к возникновению кариеса зубов.

4-й — возрастной период с 20 до 40 лет. Основными фактора-

ми в этот период являются различного рода заболевания внутрен-

них органов, нарушение гигиены полости рта, нарушения сбалан-

сированности процессов в полости рта.

5-й — возрастной период после 40 лет. В этом периоде еще в

большей степени происходит нарушение в состоянии внутренних

органов и систем организма, которые неизбежно влияют и на со-

стояние полости рта.

Однако ни одна из теорий до конца не могут объяснить всех

аспектов возникновения и развития кариозного процесса.

л

11

В настоящее время в достаточной степени доказано, что

ные кариесогенные факторы имеют решающее значение в развитии

кариеса зубов, в связи с чем, в стоматологическую терминологию

введено понятие «кариесогенная ситуация» полости рта. Наиболь-

шей патогенностью обладают следующие кариесогенные

факторы:

Факторы кариесогенной ситуации полости рта

Зубные отложения и пищевые остатки

Количество лактобацилл

Степень минерализации эмали в области фиссур, пришееч-

ной, апроксимальной областях.

Степень резистентности зубов к кариесу

Продукты питания: ненатуральные (концентраты) или на-

туральные

Характер пищи: мягкая или жесткая

Способность полости рта к самоочищению

Поступление углеводов с пищей

Содержание в пище и слюне F, Са ,Р и витаминов В и Д

Наличие в пище микроэлементов, влияющих на кариозный

процесс

Вязкость слюны: увеличенная или сниженная

Буферная емкость слюны

Величина саливации

Положение зубов в зубной дуге

Плотность расположения зубов

Активность кариозного процесса

Наличие перенесенных или сопутствующих заболеваний

В настоящее время эмаль рассматривается как сбалансирован-

ная (уравновешенная) или, как иногда говорят, гомеостазирован-

ная био-физико-химическая структура, характеризующаяся про-

цессами деминерализации и реминерализации. Если под действием

патологических факторов такое равновесие нарушается и, начина-

ют преобладать процессы деминерализации, то эмаль начинает

постепенно терять неорганический компонент эмали и изменяется

ее кристаллическая структура. Это открывает путь к более глубо-

кому проникновению в глубь эмали кислот и ферментов, продуци-

руемых микроорганизмами полости рта, что влечет за собой даль-

нейшую не только деминерализацию, но и разрушение органичес-

кой матрицы эмали.

12

Патоморфологические изменения в эмали при кариесе в ста-

дии пятна имеют вид треугольника, основание которого обращено

к поверхности эмали.

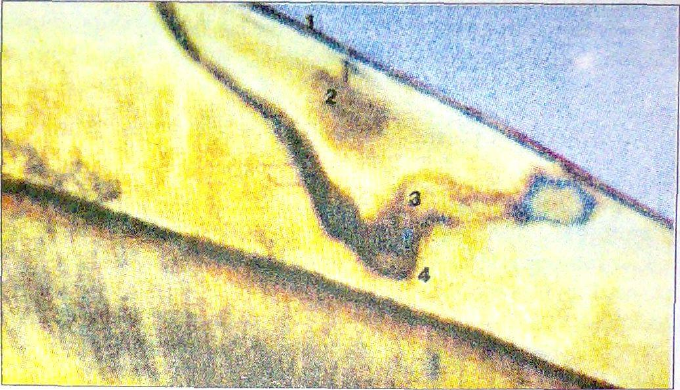

Рис. 6.

Поперечный срез участка начального кариеса

(объяснения в тексте)

В этом очаге поражения принято выделять 4-е зоны: 1-я —

поверхностная, 2-я — тело поражения, 3-я — зона затемнения, 4-я

— зона гиперминерализованной эмали или прозрачная.

Поверхностная зона практически не поражена

кариесом, поскольку она гиперминерализована в результате по-

стоянного контакта со слюной, из которой она черпает все необхо-

димые микроэлементы. В дальнейшем при прогрессировании пато-

логического кариозного процесса в поверхностном слое образуются

конусообразные дефекты, через которые бактерии могут прони-

кать глубоко в слой эмали.

Тело поражения — наибольшая по объему зона

поражения с признаками хорошо выраженной деминерализации.

В этой зоне большое содержание бактерий, поскольку объем пор в

ней составляет от 5 до 25 процентов. Растворение эмали происхо-

дит вдоль линий Ретциуса, поскольку пространства вдоль них от-

носительно мало минерализованы.

Зона затемнения — получила свое название из-за

того, что не пропускает поляризованный свет. В ней большое ко-

личество мельчайших пространств заполненных воздухом или

13

другими газообразными веществами, что и является причиной по-

глощения поляризованного света. Кроме того, кристаллическая

структура эмали в этой зоне полностью нарушается.

Зона гиперминерализации (прозрачная) —

располагается в наиболее глубоких слоях пораженной эмали. Эта

зона гиперминерализованной эмали имеет поры составляющие всего

1% объема, однако и это в 10 раз больше чем в нормальной эмали.

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Классификация кариеса зубов у детей по Т.Ф.Виноградовой

(1978), является продуктом многолетнего труда коллектива кафед-

ры стоматологии детского возраста ЦОЛИУВ и сотрудников базо-

вой стоматологической поликлиники этой кафедры. В связи с тем,

что классификация прошла апробацию в системе здравоохранения,

она может быть рекомендована к практическому использованию.

Классификация кариеса зубов у детей по Т.Ф.Виноградовой (1978):

1.По степени активности:

— компенсированный;

— субкомпенсированный;

— декомпенсированный.

Важно знать, что для определения степени активности кари-

озного процесса необходимо знать среднее значение индекса КПУ

(кп) в данной возрастной группе данного климато-географического

региона и сравнить это значение с индексом КПУ (кп) обследуемо-

го ребенка. Кроме того, необходимо учитывать наличие и количе-

ство кариозных поражений в стадии пятна, особенно если речь

идет об определении субкомпенсированной и декомпенсированной

форм кариеса.

2. По локализации:

—- фиссурный;

— апроксимальный;

— пришеечный.

3. По глубине поражения

— начальный;

— поверхностный;

— средний;

— глубокий.

14

4. По времени возникновения:

15

— первичный;

— вторичный;

5. По патоморфологическим признакам.

— стадия пятна, (которое может быть белым, светло-коричне-

вым, коричневым, черным);

— кариес эмали (соответствует поверхностному кариесу);

— средний кариес;

— средний углубленный кариес (соответствует глубокому ка-

риесу);

—! глубокий перфоративный кариес (соответствует пульпиту).

Практическое использование этой классификации заключается

в том, что, во-первых она дает возможность диагностировать не

только кариес отдельного зуба, но и оценить степень активности

кариозного процесса в полости рта в целом. Это обстоятельство

имеет крайне важное значение для качественного лечения кариеса у

детей, поскольку в зависимости от степени активности кариозного

процесса показано применение различных пломбировочных матери-

алов. Во-вторых, исходя из данных обследования ребенка, т.е. со-

вокупности значений индекса КПУ + гигиенического индекса 4- на-

личия кариеса в стадии пятна и степени его окраски метиленовым

синим, планируют кратность проведения осмотров, назначение ре-

минерализирующей терапии и плановой санации полости рта дан-

ного ребенка. Важно знать, что кратность диспансерного наблюде-

ния при компенсированной форме кариеса составляет: 1 раз в год и

2-а раза в год реминерализирующая терапия; при субкомпенсиро-

ванной форме кариеса 2 раза в год осмотр-санация и 4-е раза ремте-

рапия, а при декомпенсированной форме плановая санация прово-

дится 3 раза в году и 6-ть раз ремтерапия.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ

КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Особенности диагностики кариеса зубов у детей. Ведущим кли-

ническим признаком кариеса зубов является очаговая деминера-

лизация эмали с образованием в дальнейшем кариозной полости.

Как следует из классификации, у детей различают начальный,

поверхностный, средний и глубокий кариес. При диагностике ка-

риеса у детей следует помнить о некоторых особенностях, харак-

терных для стоматологии детского возраста.

Первое — это то, что сбор анамнеза у детей младшего

возраста проводят в присутствии родителей.

Второе — если вопросы задаются ребенку, то необходимо

задать ряд взаимоисключающих вопросов с целью дифференциа-

ции ответов, особенно если это касается долевого симптома, его

длительности и локализации. Поскольку иногда дети, испытывая

страх и всецело поглощенные своими переживаниями, не адекват-

но отвечают на поставленный вопрос.

Третье — при проведении зондирования и перкуссии дви-

жения должны быть крайне осторожными, чтобы не причинить

ребенку преждевременной боли. Напуганный первой болезненной

манипуляцией, даже без включения бормашины, он может вообще

отказаться от лечения. Если предполагается, что манипуляция

будет болезненной, то об этом ребенка надо предупредить, в этом

случае детей обманывать нельзя. Если ребенок потеряет доверие к

врачу лечение может не состояться.

Четвертое — перкуссия должна быть обязательно

сравнительной, причем начинать ее следует обязательно с заведо-

мо здорового зуба, что также помогает дифференцировать болевой

симптом и причинный зуб.

Пятое проведение всех манипуляций должно сопровож-

даться пояснениями врача, с ребенком должен поддерживаться

постоянный контакт, диалог. Все это снижает психоэмоциональ-

ное напряжение, способствует правильной постановке диагноза.

Диагностика кариеса зубов у детей. Наиболее доступным и

распространенным методом диагностики ранних форм кариеса яв-

ляется визуальное исследование поверхности зубов. Для этого про-

водят тщательное удаление зубных отложений с поверхности зу-

бов и тщательно обследуют при помощи зеркала и зонда. При

наличии начальной формы кариеса отдельные участки выглядят

белыми и тусклыми. Для повышения достоверности исследования

поверхность зуба дополнительно высушивают, тогда кариознее

пятна становятся более яркими. На практике такой метод полу-

чил название «метод высушивания».

Диагностика поверхностных и подповерхностных кариозных

пятен проводится путем высушивания поверхности зуба с последу-

ющим ее смачиванием слюной. Поверхностные кариозные пятна

при смачивании слюной исчезают, подповерхностные остаются.

Стоматоскопия в ультрафиолетовом свете. Данный метод ос-

нован на оптических явлениях поглощения, отражения и двойно-

го лучепреломления света проходящего или отражающегося от эмали

16

зубов. В силу деминерализации эмали зуба оптическая характе-

ристика кристаллов гидроксиапатита изменяется, это и приво-

дит к тому, что в силу указанных оптических явлений кариоз-

ные поражения выглядят на фоне здоровой эмали более темными

пятнами.

Наибольшее распространение для экспресс диагностики и глав-

ное дифференциальной диагностики кариеса в стадии пятна и не-

кариозных поражений получила методика витального окрашива-

ния зубов.

Эта методика основана на том, что в результате деминерали-

зации эмали значительно повышается ее проницаемость, в том

числе и для органических красителей. Для проведения исследова-

ния используют либо 1% раствор метилового красного, либо 2%

раствор метиленового синего. На высушенную изолированную от

слюны поверхность зуба на 3 мин наносят краситель. Поражен-

ные участки в зависимости от степени деминерализации окраши-

ваются с различной интенсивностью.

Рис. 7.

Методика витального окрашивания начального кариеса

Одним из точных и прогрессивных методов диагностики на-

чальных форм кариеса является метод определения электропро-

водности твердых тканей зуба. Однако он, как и метод электро-

одонтодиагностики не может широко применяться у детей, по-

скольку, во-первых даже здоровая эмаль в различных участках

коронки зуба имеет различное сопротивление, что может исказить

17

истинную картину ее состояния, а во-вторых степень минерали-

зации зависит и от степени сформированности корня зуба или

его резорбции, что также вносит искажения в результаты изме-

рения.

Для диагностики скрытых полостей, которые у детей хотя и

редко, но все же встречаются, полезными могут оказаться методы

рентгенографии и так называемый «метод шелковой нити». Метод

диагностики скрытых полостей с использованием шелковой нити

заключается в следующем. Шелковая нить вводится в межзубной

промежуток и прижимается к апроксимальной поверхности зуба

на которой предполагают наличие скрытой кариозной полости.

Затем нить выводят из межзубного промежутка, продолжая при-

жимать к исследуемой поверхности зуба. Если нарушается целост-

ность нити, или же нить рвется, то это свидетельствует о наличии

острых краев кариозной полости и диагностируют скрытую кари-

озную полость. Аналогичную манипуляцию, с целью исключения

ошибочной диагностики, проводят и в области соседних, заведомо

здоровых зубов.

Дифференциальная диагностика кариеса с осложненным ка-

риесом (пульпитом, периодонтитом) проводится методом «пробной

препаровки» в области эмалево-дентинной границы. Этот диффе-

ренциально-диагностический прием основан на том, что при карие-

се, в силу сохраненной жизнеспособности пульпы эмалево-дентин-

ная граница остается чувствительной к химическим и механичес-

ким раздражителям, особенно после ее тщательной некрэктомии. В

случаях развития пульпитов и периодонтитов, особенно хроничес-

ких форм, пульпа погибает и соответственно исчезает чувствитель-

ность в области эмалево-дентинной границы.

Большая группа методов исследования по определению кариес-

резистентности подробно изложено в курсе профилактики стомато-

логических заболеваний, это такие методы как титр лактобактерий

полости рта, клиническая оценка скорости реминерализации, кисло-

тоустойчивость эмали, вязкость слюны, CRT-тест и другие.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Особенности течения кариозного процесса у детей обусловле-

ны строением твердых тканей зубов, отсутствием стабильности в

строении корней зубов и пульпы.

Необходимо отметить, что клиническая картина кариеса у де-

тей мало чем отличается от таковой у взрослых, жалобы, как

18

правило, типичны при поверхностном и среднем кариесе, размеры,

кариозной полости, с поправкой на толщину эмали и дентина у

детей, такие же, как и в постоянных зубах.

Однако у детей встречаются формы кариеса характерные толь-

ко для временных зубов, требующие более подробного описания.

Наиболее часто встречается у детей циркулярный кариес.

Циркулярный кариес — это вид кариозного пораже-

ния, локализующийся в пришеечной области зуба и опоясываю-

щий ее по периметру (рис. 8, 9). Развитие этого вида кариеса, как

отмечалось выше, обусловлено более поздней минерализацией эмали

в пришеечной области и часто после прорезывания зуба. Ослаб-

ленные, недоношенные, часто болеющие дети наиболее подверже-

ны возникновению циркулярного кариеса. В патогенезе развития и

формирования этой патологии немаловажную роль играют и сроки

прорезывания зубов. Отмечено, что у детей с более поздним прорезы-

ванием зубов циркулярный кариес как правило не встречается.

Кариозный процесс при циркулярном кариесе быстро рас-

пространяется в сторону пульповой камеры, однако острые пуль-

питы в таких зубах встречаются редко. Интересно то, что до-

вольно часто хронический кариозный процесс в области шейки

зуба вызывает обильное образование заместительного дентина,

который, как известно в норме, образуется в незначительных

количествах. При этом может произойти полная обтурация кор-

невого канала.

Исходом циркулярного кариеса является, как правило, отлом

в области шейки коронки временного зуба. Однако богатое образо-

вание заместительного дентина может предотвратить полный от-

лом коронки зуба. Пульпа в таких зубах функционирует и корень

полноценный.

Второй, частой формой кариеса у детей является плоскостной

кариес (рис. 10).

Плоскостной кариес это вид кариозного процесса

локализующийся, как правило в области жевательной поверхнос-

ти боковых зубов и поражающий всю указанную поверхность. При-

чины и течение этого вида кариеса считают аналогичными цирку-

лярному, однако не следует исключать возможность того, что в

этом случае происходит присоединение этиологического фактора

характерного для такого некариозного поражения твердых тканей

зуба, как гипоплазия.

Особенностью течения кариеса является и скорость его разви-

тия, быстрый переход из поверхностного в средний и глубокий.

19