Купряшин Г.Л. Соловьев А.И. Государственное управление

Подождите немного. Документ загружается.

51

Конфликты между политическими и административным структурами государства выражают различие

двоякого характера ориентаций управленческой системы: т.е. принципов и критериев, ориентирующих деятельность

государственных институтов (а, следовательно, и определяющих соответствующие им цели и средства их достижения)

на власть или же на, условно говоря, рационально-предметное регулирование тех или иных разновидностей

общественных отношений. Так как проблема взаимоотношений политического и государственного уровней управления

уже частично описывалась в данной работе, укажем лишь на некоторые аспекты данного типа противоречий.

На практике такого рода конфликты возникают, например, тогда, когда органы государственного управления

отклоняются от своего функционального предназначения (а, следовательно, и от определенных для них способов

выполнения их работниками своих профессиональных задач), и переходят к политическим методам достижения целей и

регулирования той или иной сферы общественной жизни (т.е. используют методы внеэкономического принуждения и

соответствующего обеспечения чьих-то групповых интересов). Или же - при систематическом нарушении ведомствами

законов государства или ненадлежащем выполнении своих обязанностей, провоцирующем социально ощутимые формы

общественного протеста. Эти конфликтные ситуации формируются и тогда, когда политики строят и осуществляют

планы реорганизации государственного аппарата, не обращая внимания на нужды и интересы государственных

служащих.

В отдельных случаях такие конфликты могут принимать весьма острые формы. Когда, например, отдельные

ведомства пытаются занимать позиции, в корне противоположные политическому курсу режима. Такие возможности

прежде всего существуют в условиях переходного периода, когда государственная власть подвергается активному

давлению со стороны оппозиционных сил или отдельных государственных структур. (В этой связи можно вспомнить,

как глава Госкомимущества РФ в 1994 г. открыто выступил против курса Президента и правительства в области

приватизации). При этом могут возникать и усложненные варианты, когда, к примеру, отдельные ведомства могут

поддерживать линию•законодательных органов вопреки позиции исполнительных, и наоборот. Чисто теоретически

такая ситуация может принести даже к падению политическою режима. Однако, на практике политики быстро

отрезвляют зарвавшихся чиновников.

Возникновение даже малейшей угрозы стабильности правящему режиму со стороны государственных органов,

как правило, оперативно ликвидируется при помощи рычагов вертикального давления и неразрывно связанной с ними

персональной ответственности государственных администраторов. Если же "мятежные" ведомства поддерживаются

оппозицией или же конфликт имеет место в преддверии очередных выборов, то спор двух уровней государственной

власти имеет возможность перерасти в открытое политическое противоборство (т.е. поменять свои значения), где у

административных структур появляются шансы на выигрыш.

Однако в целом подобные конфликты вес же быстро гасятся политическими структурами, не допускающими

отклонений государственных органов от курса режима. Чаще всего эти противоречил разрешаются в виде

реорганизации министерств и кадровых назначений. В то же время, учитывая, особую деликатность взаимоотношений

политического и государственно-административного уровней управления, конфликты между ними редко проявляются в

громкой, публичной форме.

Надо иметь ввиду и то, что в настоящее время ряд высших и средних чиновников в центральных органах

государственного управления по долгу службы вынуждены решать задачи, имеющие политический характер. Поэтому в

их деятельности естественным образом переплетаются ценности макроэкономического и политического видения

проблем. Тем самым эти чиновники де факто "перехватывают" функции политической элиты. В результате в

сложноорганизованных обществах объективно складываются механизмы, снижающие вероятность возникновения

конфликтов вышестоящего типа.

Конфликты между организациями государственного и частного сектора

В конфликтах второго типа, напротив, государствснные органы являются стороной, обладающей большими

возможностями для их разрешения в свою пользу (в частности, за счет своей организованности,компетенции аппарата,

статуса и т. д.). В данном случае, как правило, возникают два типа противоречий между органами государственного

управления н подчиненными им государственными предприятиями (плюс к этому и противоречия между юс

предприятиями), а также между государственными учреждениями и частным сектором.

Так, в первом случае главным источником противоречий являются взаимно противоположные стремления

одних усилить свой контроль над подчиненными, а других - освободиться от чрезмерной опеки со стороны

министерств. Чаще всего эти конфликты продуцируются сложившейся системой хозяйствования и активностью групп

интересов, представляющих различные категории госслужащих (врачей, учителей, пожарников и проч.). Как правило,

развитие и урегулирование этих конфликтов носит по преимуществу институализированный характер и хотя могут

сопровождаться порой весьма бурными формами протеста снизу, достаточно легко улаживаются за счет

перераспределения материальных ресурсов и взаимного уточнения прав сторон.

Сложнее и разнообразнее противоречия между государственными учреждениями и частным сектором. Их

причины могут быть связаны с частичным исполнением государством своих обязанностей (например, по охране

правопорядка, осуществлению финансового надзора ит.д.), усилением монополизма на рынке определенных услуг и

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

52

криминализации в деятельности государственных органов, распространением несанкционированных государством

способов экономической деятельности частных предприятии и проч.. Поскольку частный сектор менее сплочен и

организован, а в ряде стран - таких, как Россия, - судебный арбитраж эффективно используется крайне редко,

государственные структуры оказываются нередко победителями даже в тех случаях, где их оппонент является

незаконно потерпевшей стороной (например, сталкивающийся с фактами взяточничества, коррупции в государственном

аппарате). Такого рода конфликты нередко сопровождаются усилением моральной напряженности между государством

и гражданским обществом.

Урегулирование данного типа конфликтов зависит, с одной стороны, от совершенствования стиля деятельности

государственных органов и усиления организованности частного сектора (например, образования различного рода

союзов и ассоциаций, развития навыков использования судебных инстанции и т.д. ), а с другой - от возможного

образования различного рода коалиций между этими сегментами общества, для решения конкретных общественных

задач.

Внутриадминистративные конфликты

Третий тип конфликтов наиболее характерен для госдарственно-административной сферы. Это не только самые

распространенные, но и самые структурированные конфликты. Время устойчивого и стабильного развития государства

весьма выпукло обозначило источники возникновения, механизм урегулирования, а также другие их важнейшие

параметры. Среди этого типа видов конкурентного взаимодействия, как правило, различают:

a) конфликты, чьими источниками является борьба за ослабление зависимости от других вертикальных и

горизонтальных структур, корпоративные интересы своих служащих, различия в статусных и текущих

полномочиях (объем функций в управлении, моральное признание и престиж и др.). Как верно заметил еще Б

Гурней

12

эти противоречия "зачастую являются лишь отражением частичного противоречия целей,

преследуемых правительством (усиление могущества и престижа страны с одной стороны, и экономическим

ростом и стабилизацией экономической конъюнктуры - с другой)”. Особо остро эти конфликты протекают в

период организационных преобразований государственного аппарата. Причем предметом борьбы могут быть

не только требования увеличения ресурсов (например, со стороны ведомств, требующих крупных вложений),

но и сужения полномочий, желание отдельных министерств, ведомств, организаций уйти от ответственности

(применительно к решению той или иной проблемы);

b) борьба за долю ведомства (организации) в бюджете. Как подчеркивают теоретики и практики управления

государством, именно от той доли средств. которую контролирует то или иное ведомство (организация) зависит

его вес и авторитет в государственном секторе;

противоречия между органами, выполняющими координирующие функции (например, министерством

экономики) и отраслевыми министерствами (министерствами электронной промышленности, приборостроения и проч.).

Как правило,. причины этих конфликтов тщательно маскируются. Да и вообще эти внутрикорпоративные связи

мало афишируются и почти не подотчетны общественности.

Межуровневые конфликты

С одной стороны, разновидностью только что отмеченных, а с другой - достаточно специфическим видом

противоречий являются межуровневые конфликты (между центральными, региональными и местными органами

государственного управления). В первую очередь в их основе лежат специфические интересы населения

соответствующих территорий, различающихся как по масштабам, так и по остроте проявлений. Территориальная и

физическая разобщенность одних и тех же органов управления может стимулировать противоречия в подходах к

реализации как общегосударственных решений (а на местах, как известно, не всегда верно понимают мотивы их

принятия), так и решений местного значения (в связи с тем, например, что на “верху” плохо учитывают местная

специфика).

Для урегулирования противоречий, вызванных децентрализацией управления, большими возможностями

обладают механизмы иерархического подчинения государственных органов При этом усилсние полномочий

нижестоящих органов создаст возможность разноречивого использования законов и распоряжений верхов (вплоть до их

неадекватного применения) Это способствует также и тому, что местные традиции и интересы пытаются доминировать

в решении общсфсдсральных вопросов Правда и чрезмерное возвышение Центра создаст не меньше противоречий

например, даже там, где это необходимо, при решении конкретных вопросов могут не учитываться местные

особенности.

Серьезное влияние на обострение (снижение напряженности) отношений органов власти разных уровней

оказывают умонастроения соответствующих слоев бюрократии. Как правило, представители нижестоящих структур

оказываются в более незавидном положении, с ними редко консультируются даже по делам территорий, не всегда

увсдомляют о готовящихся решениях и вообще поглядывают сверху вниз. Это создаст дополнительные источники

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

12

Б. Гурней. Введение в науку управления, М., 1969, с. 295.

53

напряжения, зачастую усугубляющие противоречия между этими институтами государства.

Лучший способ урегулирования данного типа конфликтов состоит в налаживании устойчивых двусторонних

связей, постоянном уточнении виимныч полномочий по различным вопросам общественной жизни в соответствии со

спецификой условий и временем развития (что трсбует коррекции законов и даже положений Конституции),

налаживания бесперебойного информирования сторон необходимыми ятя соответствующих решений сведениями.

Внутриорганизационные конфликты

Внутриорганизационные конфликты в государственных учреждениях мало чем по природе своей отличаются от

противоречий, возникающих в организациях частного сектора. В качестве основных разновидностей этого типа

конкурентного взаимодействия можно выделить конфликты между структурными звеньями и организацией в целом,

между отдельными - в том числе линейными и функциональными, иерархически подчиненными и не находящимися в

вертикальном соподчинении - подразделениями, ролевыми и фактическими свойствами субъектов управления Особой

разновидностью внутриорганизационных конфликтов выступают различия стилей, традиций, культур и других

неинституциональных и неформальных элементов служебной деятельности.

Как можно заметить, основной причиной столкновения сторон здесь выступают различия в целях разнообразных

- в том числе и организационно неоформленных - групп. Даже у самой организации в целом могут одновременно

существовать различные целевые устремления, которые способны создавать напряженность в отношениях ее

структурных частей Например, сегодня в России какая-нибудь военная организация призвана не только повышать свою

боеготовность, но н воспитывать личный состав, а также, учитывая экономическую ситуацию, еще н бороться за свое

материальное благополучие, изыскивая для этого нередко и противозаконные средства (например, путем продажи

военной техники гражданскому сектору под видом списания) Понятно, что эти, не всегда легко совместимые, цели

создают реальное разбалансирование статусов и положение подразделений, отвечающих за реализацию той или иной

цели Таким образом, помимо "естественных" противоречий, вызванных конкуренцией отдельных структурных

подразделений, к примеру, за ресурсы и собственные полномочия внутри организации, здесь появляются и конфликты

между теми или иными составными частями с организацией в целом.

За дивергенцией целей в организации явственно просматриваются и различия в мотивации групп служащих (в

том числе и групп должностных лиц) Различия в мотивации, порождающие - как их называют специалисты -

"аппстенционно-авсрсионныс конфликты".

13

Разные государственные органы по-разному привлекают людей Одни настроены на служебное продвижение,

другие - на устойчивое получение денежного вознаграждения, третьи - на престиж, четвертые - на корыстное

использование служебных прерогатив и т д. Так или иначе, но групповые мотивации служащих, могут не только

конфликтовать между собой, оспаривая приоритеты в понимании служебного долга или диссонировать с целями

деятельности отдельных подразделений, но и не соответствовать целям и приоритетам работы всей организации в

целом.

Весьма своеобразный оттенок в конкуренцию целей привносят и отношения линейных и функциональных

(штабных) подразделений организации. По сути конфликт между административными лицами и специалистами (в

области финансового учета, руководства исследовательскими работами, управления персоналом и проч.) отражает их

взаимные желания обеспечить свое решающее влияние при принятии принципиальных для организации решений.

Известно, что и те, идрушевечнос)бвинякядрутдругав узости мышления, неспособности профессионально

ставить задачи развития организации, недисциплинированности, диктате и других грехах, свидетельствующих на деле

лишь о том, что должностные рлководитсли и тех, и других подразделений пытаются усилить свою автономность и

самостоятельность в рамках целого

Следует иметь в виду, что во многих ведомствах разрастание управленческой бюрократии чаще всего

связывается с увеличением служб специалистов. Причем в ряде случаев на эти министерские службы возлагается

руководство соответствующими подразделениями в масштабе всего ведомства. Понятно поэтому, что такое количест-

венное н функциональное расширение штабных струкуур может способствовать фактическому ограничению прерогатив

линейных руководителсй. Однако, усиление напряженности в отношениях этих типов подразделений возникает и в том

случае, если общее руководство за разрастающимися службами спецов возлагается на администра гивное руководство.

Явная в этих случаях перегрузка руководителей также способствует интенсификации трении между ними.

Многие ученые полагают, что преодолеть наиболее разрушите чьныс последствия дивергенции целей, усилить

совместимость групповых устремлений с целями всей организации возможно за счет объединительных возможностей

руководителей или соответствующих коллегиальных органов (комиссий, комитетов, связанных групп). Р. Ликкерт

считал, что руководящие структуры, выполняя "функцию соединительной оси", способны де-факто объединить

разноречивые интенции конкурентов, те. совместить дифференциацию ролей с интеграцией целей

Особый разговор - о специфике и влиянии на жизнь и деятельность государственных организаций конфликтов,

порожденных неформальными факторами Более обстоятельный анализ неинстигуалкзи-рованной сферы

13

См.: Б.Шваяъбе, X Швальбе. Личность, карьера, успех, М., 1993, с. 155.

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

54

государственного управления состоится чуть ниже. Примешггсльяо же к подобного рода конфликтам надо сказать

следующее Прежде всего, конфликты, порожденные расхождением тех или иных воззрений, ценностей, установок и

прочих проявлений сознания служащих, могут иметь внеролевой характер и поэтому транслировать в государственные

организации те идеологические, политические, культурные н иные противоречия, которые складываются в социальной

среде. Через них государственно-административная сфера обретает источник привнесенных противоречий, которые

могут в тех или иных условиях превысить рамки ролевых ограничений и определить характер исполнения служащими

своих функций В этой связи можно вспочшить о массовом саботаже российских чиновников в 1917-1918 подах,

протестовавших против прихода к власти коммунистов, многочисленные фак-ты (правда не в России) отставок

высокопоставленных чиновников, не согласных с подходом правительства к решению национальных конфликтов и т.д.

В силу таких же - по природе - причин работник, потрясенный какими-либо семейными проблемами (разводом, смертью

близкого человека и др) также будет не в состоянии надлежащим образом исполнять свои профессиональныс

обязанности

Для урегулирования и контролирования подобных конфликтов необходимы средства и механизмы, которые

лежат вне сферы досягаемости государственных организаций. Поэтому последние могут лишь частично смягчать

течение или нейтрализовывать последствия данных конфликтов

Правда, более распространенными и характерными для государственных организаций являются конфликты,

свидетельствующие о той или иной степени восприятия служащими сложившимися в них профессиональных кодексов,

культурных норм, писанных и исписанных традиций, обычаев, ритуалов и проч. Одним словом, речь идет о раз-

нообразных проявлениях противоречий, связанных с приобщенностью госслужащего к тому или иному формальному и

неформальному коллективу. Если идентификация касается ролевых групп, то эти культурные по сути конфликты

являются одним из внутренних источников саморазвития организации и усиления ее интсгративных качеств.

Те же самые следствия вызывают конфликты, обусловленные динамикой вхождения, врастания служащих в

неформальные группировки, ориентированные на цели и принципы деятельности организации (и ее структурных

подразделений).

Более серьезные формы конкурентных взаимоотношений возникают в тех, случаях, когда служащий начинает

ориентироваться на нормы неформальных групп, чьи цели расходятся с целями организации в целом или его

структурных подразделений.

Еще одной разновидностью данного типа конфликтов выступают противоречия, коренящиеся в межличностных

(межгрупповых) отношениях. В государственных учреждениях нередко конкурируют выпускники разных учебных

заведений, династий, научных школ; людей, лояльных к разным руководителям, существует и антипатия соперников в

романтических отношениях с коллегами, неприязнь людей, просто обладающих разным темпераментом и т д.

Чисто функционально подобные конфликты могут усиливать служебные противоречия внутри орпшшации и

даже между целыми ведомствами (например, за счет личной нсприяши руководителей). Однако, устранение этого

негативного межличностного фактора, напрогиз, может самым благотворным обраюм скашъся на существовании

структурных конфликтов.

3 Те

х

н

о

логии упр

ав

ления конфликтами

Общее и особенное в формировании технологий управления конфликтами

Воплощение государством стремления к

стабильности и порядку придае

т особое

значение поиску форм контроля

за течением

конфликтов, а т

акж

е

путей их

ур

е

гулирова

ния или разрешения. Если не учитывать

нетипичные факты стремления

отдельных чиновников или структур обострить имеющиеся конфликты для возможного получения в будущем

сомнительных дивидснтов, то следует прижать, что в большинстве своем государственные структуры заинтересованы в

снижении остроты противоречий и нахождении эффективных технологий их урегулирования и разрешения

.

Причем

поиск подобных технологий, как правило, осуществляется в русле стратегии сотрудничества и достижения

компромиссов.

Разработка и оптимизация технологий управления конфликтами опирается на разные методики действий

Например, существенное распространение получили положения так называемого "инженерного" подхода,

рассматривающего каждый конфликт как ситуацию, которая требует сознательной достройки либо строения

обеспечивающей его органигицион-ной структуры, либо в сфере деятельности конкретных субъектов, либо в области

мышления последних и т.д. Сушесгвснньш значением обладают и идеи "гуманитарной" парадигмы, предполагающей

активное сближение сторон-участников конфликта на основе широкого использования посредников, проведения

всесторонних консультаций и экспертиз Нельзя не опмегить и установки собственно "управленческого" подхода.

рассматривающею в качестве центрального звена контролирчющих действий постановку перед конфликтующими

сторонами таких специфических ладан, которые бы сближали их позиции и позволяли при этом достигагъ собственные

цели Весьма эффективна при разрешении административных конфликтов и "переговорная" стратегия, ориентирующая

на такие контакты сторон, которые открывали бы им определенный доступ к ресурсам партнера.

Однако, работа на основе этих методик так или иначе подразумевает решение ряда унивсрсальных задач, к

которым, в частности, относятся воспрепятствованисе возникновения конфликта или переходу его в такую фазу и

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

55

состояние, которые значительно увеличивают социальную цену за его урегулирование, выведение всех латентных,

теневых, неявных конфликтов в открытую форму, для того чтобы уменьшить неконтролируемые процессы и следствия

того или иного взаимодсйсгвня, избежать внезапных, обвальных потрясений, на которые невозможно будет правильно и

оперативно реагировать, минимизация степени социального возбуждения, вызываемого течением конфликта в смежных

областях жизни и деятельности, с тем. чтобы не сдетонироватъ более широкие потряосния, на урегулированис которых

потребуется тратить дополнительные ресурсы и энергию Эти универсальные цели, лежащие в основании стратегии

управления конфликтами, неизбежно конкретизируются в соответствии с основной установкой, которую должны

осознавать управляющие, а именно нацелена ли их деятельность на урегулирование или на разрешение противоречий

Урегулирование, в частности, предполагает снятие остроты противоборства сторон, а также стремление субъекта

управления избежать наиболее негативных (для себя или государства в целом) последствий. Оно может быть полным

иди частичным Однако, в любом случае достигаемый мсжду сторонами компромисс не может устранить причин

конфликта, сохраняя тем самым определенную вероятность нового обострения уже урегулированных отношений.

Разрешение же конфликта предполагает исчерпание самого предмета спора или такое изменение ситуации и

обстоятельств, которое породнло бы бесконфликтные отношения сторон, отношения партнерства, исключило опасность

рецидива разногласий.

Этапы урегулирования и разрешения конфликтов

В практике действий не только государственных, но и организаций частного сектора значительное

распространение получило формирование управленческих технологий на основании выделения определенных фаз

эволюции и развития конфликтов. Определяемые таким обраюм этапы управления конфликтами как раз и

демонстрируют специфику тех задач, выполнение которых необходимо для урегулирования или разрешения различных

видов конкурентного взаимодействия сторон. Одни специалисты в этой связи предпочитают говорить о необходимости

выделения этапов: институализации (предполагающий установление развития противоречий в рамках определенных,

облегчающих контроль за их течением единых норм и стандартов деятельности сторон), легитимизации (т.е. узаконения

- в том числе и со стороны государства - норм взаимодсйсгвия субъектов), структурирования конфликтующих групп

(означающий выделение ключевых фигур, излагающих сформултрованные позиции от лица сторон-участников

конфликта) и редукции конфликтов (ведущий к последовательному ослаблению конкуренции за счет перевода

противоречий на другой социальный или оргашоационный уровни). С точки зрения сторонников этих позиций, такой

подход дает возможность последовательно снижать степень противостояния сторон, создавая предпосылки для

эффективных переговоров между ними и превращения противников в союзников и партнеров. Другие ученые делают

упор при разработке технологий управления конфликтами на решение задач, вытекающих из этапов естественной

эволюции и развития противоречий между теми или иными субъектами Тем самым выделяются этапы возникновения,

развития и окончания конфликта.

На первом из них в качестве главных задач, предполагающих установление контроля за ситуацией, выделяются:

установление подлинных причин разногласий и противоречий и отделение их от повода возникновение спора, оценка

характера конфликта; определение правил и норм взаимодействия сторон; создание благоприятных внешних условий

для проистечения конфликта, а также целый ряд специальных технических проблем (обеспечение надлежащих

материальных ресурсов для управления ситуацией, установление соответствующих комму никаций, подготовка умелых

кадров и т.д.).

Второй этап предполагает отслеживание и влияние управляющих на значительно большее число факторов,

воздействующих на ситуацию. Расширяя информационное поле контроля, необходимо уточнить образы и позиции

конфликтующих сторон (а кое в чем и пересмотреть их по сравнению с начальным этапом действий), постараться

проникнуть в подлинные замыслы последних и раскрытъ их возможную тактику, определить ограничсния собственной

линии поведения, патдсрживая при этом конвенциональный стиль взаимоотношсний субъектов. Главной задачей здесь

является сближение позиции сторон и нахождение средств целенаправленного влияния на их позиции по отношению

друг к другу. Соответственно, чтобы поддерживать признанную целесообразной тактику действий, необходимо

совершенствовать организационную структуру управляющей системы, изменять способы комм\никацнонного взаимо-

действия, поддерживать действие правовых и моральных норм и т д.

На завершающем этапе решение задач и применение контролирующих процедур зависит от двух вариантов

развития событий либо конфликт движется по пути примирения сторон, либо несмотря на все усилия, складывается

тупиковая ситуация, т.е. выявляется непримиримость позиций субъектов В последнем случае целесообразно повторить

все обозначенные действия еще раз, учитывая измененные внешние и внутренние параметры развития конфликта И так

до тех пор, пока эти усилия (или течение времени) не приведут к успеху.

Примирение же конфликтующих сторон может носить либо характер разрешения, либо полного или частичного

урегулирования спора. При этом подобный ход событий может стать итогом как принудительного, так и мирного

сближения позиций сторон. Поэтому главная проблема, стоящая на данном этапе - это нахождение тех средств и

методов регулирования, которые бы соответствовали основополагающим тенденциям рашития спора сторон. Говоря о

мирном урегулировании конфликта, следует назвать следующие пути (предполагающие и соответствующие процедуры)

примирения сторон достижение компромисса на основе сохранения исходных позиций, соглашение основанное на

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

56

взаимных уступках или за счет истощения ресурсов одной или «скольких сторон, а также сближение позиций на основе

обретенного в ходе спора взаимного уважения и понимания субъектами позиций друг друга. Принудительное же

примирение предполагает нахождение одной из сторон дополнительных, вызывающих превосходство, ресурсов или же

изоляцию соперника, а может быть и полное его «уничгожение» (например, увольнение человека из организации или

упразднение каюнхышбо ведомства), предполагающее установление мира в отсутствие противника.

Таким образом, как можно заметить, решение определенных задач, соответствутощих тем или иным стадиям

развертывания конфликта, дает возможность не только контролировать его протекание, но и приходить к определенным

итоговым результатам. Контроль же за конфликтами дает способным осуществить его людям неоспоримые

преимущества в управлении процессами государственно-административной сферы.

ИНФОРМАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ

1. Роль информационно-коммуникативных процессов в системе государственного управления

Информационно-коммуникативные процессы в управлении государством играют поистине неоценимую роль. По сути, самое

управление - это ни что иное, как осуществление целенаправленных коммуникационных

контактов людей, обменивающихся и

потребляющих определенную информацию. Причем рост и усложнение объектов управления неизменно влекут увеличение потребляемых

знаний и соответствующих связей. В будущем, если верить предвиденью ученых и, в частности, О.Тоффлера возрастание роли знаний и

интеллектуальных технологий, самым радикальным образом скажется как на возникновении нового способа создания общественных

богатств, так и на качественном обновлении методов управления социумом. В этом смысле от информационно-коммуникативных связей

можно ожидать не только побуждения в государственно-административной сфере полифункциональных связей между ее многочисленными

субъектами, но и дальнейшего уменьшения промежуточных институтов в макро регулировании общественных отношений, значительного

расширения автономности нижних уровней управления, повышении динамизма в вертикальных и горизонтальных структурах власти, а

также многих других, активизирующих процесс управления следствий.

Природа информационно-коммуникативных связей в государстве

Информационно-коммуникативное измерение системы государственного управления раскрывает его в качестве социального целого, звенья

и институты которого предназначены для выработки, получения и переработки информации, способной вызывать требуемые социальные реакции со

стороны разнообразных существенных субъектов, в том числе и населения в целом. Впервые в теории такой взгляд был представлен К.Дойчем в книге

"Нервы управления" (1965 г.). С этой точки зрения механизмы управления государством выступают как средства перера

ботки информационных

потоков, процесс принятия решения - как взаимодействие информационных подсистем, а субъекты управления предстают в качестве

разнообразных носителей информации: информационных элит (дсйтократии), тсхнобюрократии, коммуникантов, реципиентов и проч. Само же

государство при таком подходе превращается в субъекта информационного менеджмента, а его развитие и совершенствование управленческих

функций неразрывно связывается с определенным упорядочением информации и специфической организацисй социальных контактов

субъектов.

При анализе ннформащюнно-коммуникативных процессов принято различать их специфические содержательные аспекты. Так,

самое информация - и ее обращение в управленческом цикле - характеризует организационно-тсхнологические аспекты обмена -сигналами и

сообщениями между субъектами управления и применяемых ими

средств такого взаимодсйствия. Отметим в связи с этим, что абсолютизация

такого рода связей и компонентов порождает многообразные технократические теории к оценки деятельности государства и общества в целом,

например, концепция "тсхницистского

государства" Х.Шельски, идей А.Гулъднера и т.д.). В то же время коммуникация представляет собой

контактную форму социальной связи субъектов, которая выражает потребность последних в получении информации и возникает при ее

передаче и потреблении ими. В этом смысле коммуникация раскрывается как процесс преобразования сообщсний в субьективные образы и

знания, их истолкования и восприятия людьми в языковом и символическом виде, как форма отношения людей к информации, включающая и

другие аспекты, характеризующие собственно социальное содержание информационных связей,

Таким образом, информационно-коммуникативное содержание государственного управления характеризует ее как сложную

социотехническую структуру, связывающую воедино и обеспечивающую выполнение всех его основных функции: планирования

организации, мотивации, контроля и др. Информационно-коммуникативные связи являют собой ту соединителъную ткань, которая

интегрирует в единое целое все

уровни и компоненты макросоциального управления, укрепляя антиэнтропийные свойства государства придавая

ему способность к самоорганизации и саморазвитию. При этом степень интенсивности информационного обмена и коммутесгативных связей

самым существенным образом

влияют на характер деятельности и организацию государственного управления, расширение

или сужение полномочий объектов, способность управленческой системы к преодолению своих критических

состояний, а также и на другие его свойства и качества. Все это позволяет толковать информационно-коммуникативные

связи и как важнейшую предпосылку (ресурс) функционирования системы государственного управления, и ос

важнейшую функцию и одновременно - результат активности государства на информационном рынке.

Информационно-коммуникативные потоки и системы

Сложность информационно-коммуникативных процессов предполагает и столь же многообразные способы их

описания и исследования. Самым, пожалуй, распространенным методом изучения этого типа связей является системный

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

57

подход, направленный на выделение их базовых к периферийных качеств и компонентов, и представляющий таким

образом систему государственного управления как совокупность определенных информационно-коммуникативных

подсистем. В целом под информационно-коммуникативной системой (подсистемой) понимается некая совокупность

связанных воедино управленческими целями или функциями структур и отношений, организующих устойчивые потоки

обмена сообщениями и поддерживающих определенные средства общения между людьми.

Сказанное показывает, что такого рода системы могут формироваться на основе самых разнообразных

информационных потоков и сопутствующих им межсубъектных коммуникаций. Причем разновидности существующих

в управлении государством систем поддерживают не только функциональные, но и чисто человеческие отношения

субъектов, т.е. удовлетворяют потребности последних как в служебном, так и в межличностном общении. В целом же в

управлении государством могут быть задействованы различные виды вертикальной (нисходящей и восходящей) и

горизонтальной, прямой и обратной, внутренней и внешней, актуальной и прогностической, фиксированной и

нефиксированной, исходной, промежуточной и конечной, а также другие типы информации. Если же классифицировать

информационные потоки (и сопутствующие им коммуникации) в соответствии с важнейшими задачами и целями

государственного управления в целом, то, видимо, более точно можно будет говорить о тех их видах, которые

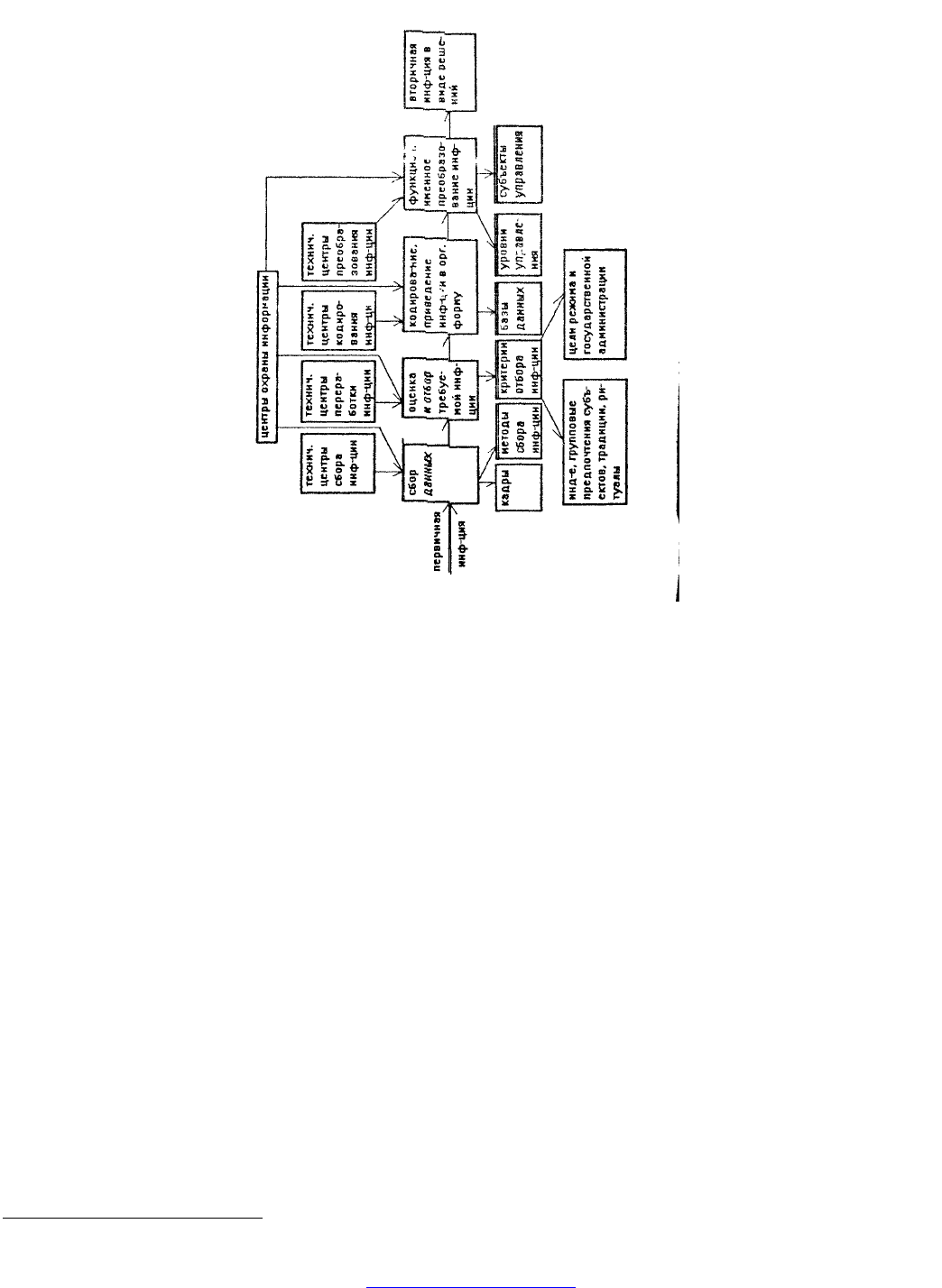

представлены на схеме 1.

Учитывая разнообразие информационных потоков, можно выделить и множество соответствующих подсистем,

характеризующих к примеру, либо такие базовые для государственного управления процессы как принятие решений

(или его отдельные составляющие, в юности, осуществление экспертизы, распространение директив, обработку и

хранение информации, защиту информационных сетей ит.д.), либо имеющих второстепенное значение и связанных с

деятельностью формальных и неформальных структур в госучреждениях, осуществлением механизмов регионального

планирования, формированием отраслевых органов управления и т.д. Причем взаимная отграниченность и

взаимозависимость таких подсистем могут носить как функциональный, так и содержательный характер

(предполагающий учет различий в маршрутах передачи информации и ее специфических носителей, темпов и

периодичности поступления сообщений, технических и семантических средств коммуницирования, структурных

подразделений, институциализирующих данные отношения и ряд других элементов).

В самом же общем виде имеет смысл различать две наиболее общие информационно-коммуникативные

системы. Одна из них характеризует внутренние связи и механизмы управления, с помощью которых государство

решает информационно-коммуникативные задачи, связанные с важнейшей для него функцией, а именно - подготовкой

и принятием решений Вторая же раскрывает ту область управленческих связей, где информация в виде решений

поступает на внешний информационный рынок, т.е. пытается оказывать то или иное влияние на общественные

отношения и сознание граждан. Схематично такие системы представлены выше (Схема 2).

Выделение этих "внутренней" и "внешней" подсистем не просто демонстрирует специфику инфрмационно-

коммуникативных связей, возникающих в связи с решением государством двух разного типа задач - выработкой и

реализацией решений. На основе такою структурирования появляется возможность выделения соответствующих

разнообразных связей и отношений, которые государство должно поддерживать в заданном режиме в процессе решения

своих многочисленных задач.

2. "Внутренняя" информационно-коммуникативная система

Структура "внутренней" информационно-коммуникативной системы

“Внутренняя” информационно-коммуникативная система раскрывает свои черты и характеристики в качестве

модели государственного управления, которая предполагает формирование и обращение специализированной,

функционально направленной информации. Тем самым свойства информационно-коммуникативных связей здесь

непосредственно определяются соответствующими этапами информационно-управленческого цикла, который мог бы

быть представлен следующим образом (Схема 3):

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

58

Как можно видеть, в целом эта схема соответствует принципиальным параметрам информационного цикла,

который, по мысли Г Лассуэла фиксирует то, "кто", "что" и "кому" передаст, а также, по мысли Е А Волкова,

складывается от момента возникновения информации до ее воплощения в управленческом решении (т.е. по сути до

возникновения вновь созданной информации)

14

. Такой подход даст возможность учитывать постоянное или

пульсирующее наполнение управленческих функциональных связей той или иной информацией, а также обогащение и

развитие наиболее общих черт и параметров последней (а именно достаточности, адекватности, доступности,

темпоральности и др.) Сама же специфическая структуролизация информационно-коммуникативного цикла дает

возможность выделять и те его характеристики которые встраивают информацию с специфические механизмы

управления государством, те. дают последнему возможность использовать ее для осуществления специфических

функций при урегулировании общественных связей.

Первоначальный этап сбора информации

Каждый из выделенных этапов предъявляет собственные требования к содержанию и характеру обращения информации,

качеству коммуникаций между субъектами управления. Поэтому свойства информационно-коммуникативных процессов

неразрывно связаны с особенностями фаз к этапов управленческого цикла Так, начальный этап ввода первичной информации -

которая может поступать как извне, так и изнутри системы управления - означает по сути

регистрацию

сведений, мнений,

сообщений и иных сигналов о сложившейся или только еще складывающейся проблемной ситуации. Эта фаза информационно-

коммуникативного взаимодействия предполагает максимизацию сбора (формальных и неформальных, массовых и прескриптивных,

использованных ранее или вновь получаемых и проч.) данных о разнообразных социальных проблемах Прежде всего такой

характер накопления сведений связан с тем, что здесь еще сохраняется возможность для выбора различных альтернатив,

использовать ли информационные ресурсы для дальнейшего

осмысления проблемы и возможного принятия решения или же остановиться

на самом факте сбора информации, оставляя собранные данные для использования в другое время. Несколько перефразируя К. Шеннона, можно

было бы отметить, что ценность информации здесь, в общем-то, и проявляется в ее вкладе в разрешение подобной неопределенности выбора.

Учитывая возможность непрогнозируемого развития событий, а следовательно, и появления потребности в

самой, порой, неординарной информации, которой ранее не придавалось значения, этот грубый забор сообщений,

насыщение управленческой системы сведениями «про запас», безусловно крайне необходим для деятельности

государственных органов. В связи с этим уместно вспомнить теорию ошибок Дж. фон Неймана, обосновавшего

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

14

Волков Е.А Информатизация управления, М , 1990, с 15

59

возможность существования надежной управляющей системы из ненадежных компонентов в том случае, если будет

обеспечен необходимый избыток информации. Причем, как уместно было бы заметить в этом контексте, государство

должно избегать установления на этом этапе такого уровня политической централизации, который исключил бы

возможность широкого сбора информации (К. Минцберг).

Необходимость определенной избыточности информации обусловлена также и тем, что ограниченность

информационного поля прямо пропорциональна нарастанию гипотетичности управления. При этом неопределенность,

быстрота изменения ситуации также предполагают увеличение информации для обеспечения работы государственных

органов и прежде всего при дальнейшем принятии решений. Такое положение, предопределяющее негативные

последствия недостатка первичных сообщений, заставляет политиков и чиновников не рисковать и стремиться к более

интенсивному сбору разнообразной информации. Но при этом, конечно, должно учитываться и то, чтобы избыточность

информации не снижала ее достоверности, а следовательно и чтобы стоящая таким образом задача не превратилась в

бездумное коллекционирование сведений и сообщений. Ибо чрезмерная перенасыщенность информации создает

невозможность ее адекватной оценки.

Для увеличения сбора информации государство обладает весьма широкими возможностями. Как правило,

управленческие структуры и особенно структуры политические, имеют возможность получать сведения о той или иной

проблеме из различных источников: из органов государственной статистики, по линии спецслужб, из

специализированных академических центров и др. Этот информационный плюрализм характеризует особый статус

органов госуправления. За счет привлечения различных групп экспертов – в том числе и связанных с нетрадиционными

средствами изъятия информации – например, парапсихологами, экстрасенсами и проч. – органы управления имеют

возможность постоянно переконцептуализировать ситуацию, рассматривая ее под разными углами зрения и получая

таким образом возможность разрабатывать самые неординарные подходы к выработке решения.

Конечно, одной из самых существенных проблем, стоящих на этом этапе, является борьба с дезинформацией.

Отсечение ложных данных, суждений, оценок и иных сообщений должно оберегать управленческие органы от

негативных последствий неверно принятых решений.

Принципиально важным в этом смысле является и вопрос о качестве кадров, занятых сбором сведений. Ведь

идеологическая ангажированность, субъективизм или попросту служебная невнимательность (например, неумение

проверять и сопоставлять полученные сведения) людей могут иметь весьма тяжкие для государства последствия.

Касается это как технических служащих, так и политиков и высших администраторов, чьи пристрастия могут

существенно повлиять на сбор данных, сделать его однобоким, игнорирующим очевидные, но не вписывающиеся в их

цели и предпочтения факты. В этом смысле особенно тяжкие последствия для государства появляются здесь тогда,

когда система управления, больше других способствующая «общественному гомеостату», попадает «в руки тех, кто

больше всех заинтересован в игре за власть и деньги», и что на самом деле «является одним из основных

антигомеостатических факторов» в обществе.

15

Весьма значительным - и прежде всего с точки зрения правовых последствий для государственных органов –

является поиск и дальнейшее использование информации, полученной или из конфиденциальных источников, или

незаконным путем. Ведь имея порой весьма и весьма существенное значение, такая информация в ряде случаев с

превеликим трудом может быть в дальнейшем интегрирована в решения, предполагающие правовые последствия.

Нельзя не упомянуть и то, что на качество формируемой здесь информации существенное влияние оказывают

методики сбора данных (например, конкретные социологические исследования, социальные эксперименты,

вероятностно-статистические процедуры и проч.), а также технические средства (методы ручного, автоматизированного

учета, электронные методы и т.д.). В немалой степени именно от этих факторов зависит семантическая унификация

сведений, а также взаимосвязь качественной обработки данных с максимальной экономией времени на их получение.

На следующем этапе свойства информационно – коммуникативных процессов

определяются процедурами преобразования сведений, направленных на их упорядочивание,

усиление достоверности и снижение неопределенности обретаемых знаний. По природе своей

– это этап свертывания информации, т.е. ее избирательного вычленения из массива сведений и

специфического анализа. Как правило, критерии оценки и отбора информации регулируются

здесь двумя факторами: идеологическими и стратегическими установками субъектов управления (или т.н.

общегосударственными задачами), а также неформальными пристрастиями лиц, участвующих в процессе принятия

решений (которые, собственно и соединяют социальные и персональные цели участников управления). Понятно, также,

что на данном этапе госструктуры испытывают разнообразное давление групп интересов, формирований

общественности и иных социальных субъектов, не институализированных в государственно-административной сфере,

но тем не менее желающие принять участие в оценке и переоценке информации (т.е. в той или иной интерпретации

социальных проблем).

Этапы оценки и

отбора

информации

Эта внешняя, внесистемная интервенция социальных субъектов не в состоянии изменить, пожалуй,

лишь политико-ценностные критерии и представления управляющих государством. Во всех остальных случаях система

официальных значение и оценок социальных фактов последними может существенно трансформироваться под этим

воздействием. А от этих воззрений, собственно, и зависит то или иное понимание вопроса, а точнее говоря – осознание

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

15

Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине, М., 1983, с.244-245

60

тех или иных фактов как проблемы, требующей вмешательства государства.

Конечно, нельзя упускать из виду и то, что идеологическая и вообще целевая оценка и отбор

информации неизбежно используют индивидуальные и групповые неформальные нормы и предпочтения субъектов, и

особенно тех их них, кто осуществляет функции ЛПР (лица принимающего решения) и следовательно будет нести ту

или иную ответственность за принятые решения. Коротко говоря, данный этап характеризует область влияния на

информационно-коммуникативные отношения неписаных законов, стереотипов, традиций, предрассудков и иных

стандартов мышления, сложившихся в аппарате власти и управления. Особенно сильно влияние этих воззрений на

сознание тех работников управления, кто пытается сохранить или упрочить свое положение в данной системе.

Под воздействием формальных и неформальных позиций политические лидеры или административные

служащие могут не только сознательно подбирать, но и уничтожать определенные данные, свидетельствующие о

наличии той или иной социальной проблемы государственного масштаба. Известно, например, что В.И. Ленин в своих

записках наркому юстиции Д.И. Курскому в 1918 году ставил вопрос о тайном, без всякой общественной огласки и

принятия правительством официального решения, уничтожении правовой базы рыночной экономики, т.е. тех бумаг,

которые юридически удостоверяли частную собственность граждан на землю, предприятия, недвижимость.

16

Таким образом, как можно видеть, потребность в повышении достоверности информации на этом этапе

сталкивается с нарастанием факторов ее субъективного прочтения. Можно даже сказать, что коммуникации начинают

здесь как бы доминировать над информацией.

Важно также отметить, что весьма существенную роль наряду с социальными коммуникациями здесь

играют технические каналы преобразования информации. В частности, жесткость или техническая ограниченность

каналов распространения информации могут сужать рассмотрение альтернатив при принятии решений (например, за

счет технической неспособности управленческих структур просчитать даже основные варианты развития событий).

Дальнейший этап управленческого преобразования информации и усложнения

коммуникативных связей предполагает приведение сообщений в организационную форму, т.е.

соответствие с профилем деятельности органов госуправления и характером их

взаимодействия с иными управленческими структурами. Данный этап повышает уровень

специализации информации. Здесь осуществляется своеобразное кодирование сообщений (т.е.

такой выбор данных, который без потери смысла может вызвать у потребителя

соответствующие мотивы и импульсы), производимое в соответствии с функциями,

выполняемыми субъектами управления. Совокупность этих преобразованных сведений составляет ту базу данных,

которая необходима для функционирования организации госуправления в русле определенных политических целей и

ценностей. При этом важно, чтобы слухи и официальная информация не подменяли друг друга и чтобы

государственные учреждения не испытывали дефицита делового общения.

Этапы

организационных и

функциональных

преобразований

информации

Как можно заметить, здесь уже возможны весьма существенные различия между базами данных,

используемых разными государственными органами (например, спецслужбами, министерством здравоохранения или

курирующими секретные производства или гражданские отрасли). В связи с возрастающим уровнем конкуренции

между потребителями информации более существенное значение приобретает проблема охраны ведомственных,

корпоративных сообщений, в т.ч. защиты сведений, составляющих государственную или служебную тайну.

Одна из серьезных проблем, которую пытаются решать здесь государственные органы, состоит в

обеспечении состыковки вновь собранной и переработанной информации с прежними системами хранения сведений

(например, информация, собранная на электронных носителях, не может использоваться потребителем, использующим

средства накопления информации на носителях бумажных). Например, в РФ действуют различные системы

классификации и кодирования служебной информации: единая система классификации и кодирования (ЕСКК), в

которой обозначены главные правила и порядок ведения работ по переработке и экономико-технической информации;

локальные (территориальные, местные) и межгосударственные системы типа Совета руководителей государственных

информационных агентств СНГ, системы управления выборами в государственные органы власти или управления

отдельными отраслями народного хозяйства. Используя в основном электронные носители информации, все они

испытывают определенные сложности за счет разницы в технической оснащенности информационных сетей на нижних

этажах системы госуправления и в центре.

Логическим продолжением вышеописанного этапа является согласование отселектированной и

организационно упорядоченной информации с конкретными функциями отдельных носителей (политиков,

руководителей министерств, отделов, управлений и проч.), решающих разные управленческие задачи.

Путаница с адресатами служебной информации, неверный выбор каналов ее распространения –

дезинтегрируют систему управления. Здесь резко возрастает значение адресности, достоверности и доступности

сообщений, согласованности сроков подачи информации с временем выполнения субъектом, поступающих к субъекту,

ее практической полезности. На данном этапе ярко проявляется и потребность в соответствии структуры информации и

коммуникаций структуре организации (ее звеньев и отдельных членов), выполняющих те или иные функции в

управлении.

Как можно заметить, это этап соединения информации об объекте управления со знаниями и опытом

материал интернет-библиотеки факультета государственного управления

http://stud.spa.msu.ru/library

©All rights reserved. 2001

16

Земляной С. Враг капитала / Сегодня, 21 апреля 1995 г., с 9.