Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции

Подождите немного. Документ загружается.

241

Чтобы поддерживать ощущение постоянного праздника и бурлящей жизни, паны

часто переезжали из одного своего дворца или замка в другой. Так, представительница

одной из таких знатнейших панских династий и одна из самых богатых женщин Польши

Елизавета Синявская в течение всего лишь одного года (1719 г.) меняла свою резиденцию,

по меньшей мере, 20 раз, переезжая из одного своего дворца в другой. Были случаи, когда

сопровождавший ее кортеж достигал 1000 человек, которые ехали, вместе с перевозимым

имуществом, в 60 или 70 фургонах ([286] p.9). Разумеется, всю эту свиту надо было

кормить, содержать и обеспечивать ночлегом.

Не удивительно, что такой стиль жизни, похожий на стиль жизни французских

королей той эпохи, приводил к безудержным потребностям в деньгах у польских

магнатов. Тем более, как было показано выше, цены даже на базовые товары (хлеб),

выраженные в золоте и серебре, быстро росли, ну а на предметы роскоши они росли еще

быстрее, что вызывало у панов постоянный дефицит денег. Поэтому ради их получения

они были готовы продать что угодно и кому угодно. После первого прецедента избрания

польским королем иностранца (Генриха Валуа) предметом торговли становятся, все более

активно, польские национальные интересы. К XVIII веку это приводит к тому, что на

выборах короля в качестве кандидатур рассматриваются почти исключительно

персоналии (как правило, иностранцы), выдвинутые иностранными державами –

Швецией, Францией, Россией, Австрией, Саксонией, Пруссией. И все шляхетские партии

на выборах формируются по тому же принципу – есть французская партия,

поддерживающая французского кандидата, есть шведская - шведского, и т.д. Причем,

победа того или иного кандидата на выборах определяется не столько даже силой того

или иного иностранного государства, а просто тем, насколько щедро оно раздает деньги

панам и шляхте. Например, хорошо известен тот факт, что накануне выборов короля в

1696 г. французский посол Полиньяк «деньгами и обещаниями» склонил на свою сторону

магнатов Радзеевских, Сапег, Синявских, Хумецких, Любомирских, которые поддержали

кандидатуру французского принца Конти. Но, как пишет В.Грабеньский, «к несчастью

принца Конти, Людовик XIV в самую решительную минуту, перед наступлением срока

выборов, отказал своему послу в дальнейшей денежной помощи», и его поддержала лишь

часть панов и шляхты. Другими словами, у французского посла не хватило денег, чтобы

купить всех польских магнатов и шляхту. А вот глава другого иностранного государства,

Саксонии, курфюрст Фридрих Август, не жалел денег, «своей чрезвычайной щедростью

привлекал к себе магнатов и шляхту», и в итоге добился своего избрания польским

королем в 1697 г. ([25] с.312)

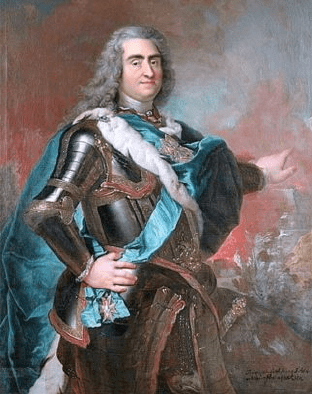

Король польский Август II (он же саксонский король Фридрих Август I). Картина Л. де

Сильвестра.

242

Не менее показателен в этом отношении следующий пример. Чарторыйские, самая

богатая и влиятельная семья польских магнатов, в течение 1740-х – 1760-х годов успели

предложить свои услуги России, Австрии, Франции и Англии. Во всех случаях они

предлагали этим государствам по очереди (а иногда двум одновременно!) спонсировать

деньгами их деятельность по созданию в Польше российской, австрийской, французской,

английской партии, вплоть до создания вооруженных сил из шляхты, которые бы могли

поддержать соответствующее иностранное государство при возникновении военного

конфликта ([264] pp.383-386)

1

.

Также хорошо известен тот факт, что во время Северной войны (1700-1721 гг.)

значительная часть шляхты, по меньшей мере, 12 тысяч, воевала на стороне шведского

короля Карла XII ([263] p.700), который оккупировал Польшу, сместил прежнего

польского короля, саксонца Августа II, и выдвинул в короли своего кандидата Станислава

Лещинского, избранного, как пишет В.Грабеньский, «в окопах, окруженных шведским

войском» ([25] с.316). Как указывают польские историки Я.Геровский и А.Каминский,

против оккупантов-шведов сражались лишь польские крестьяне, создавшие партизанское

движение, да отдельные представители шляхты, примкнувшие по собственной

инициативе к партизанам ([263] p.695). В связи с этим даже не совсем понятно, на чьей

стороне воевала Польша в Северной войне – то ли в качестве официального союзника

России против Швеции, то ли на стороне Швеции против Саксонии, России и

собственного народа. Похоже, что значительная часть шляхты под влиянием магнатов

решила, что ей выгоднее последнее, а остальная часть вообще решила воздержаться от

какого-либо участия. Лишь после захвата шведами Кракова эта другая часть шляхты

решилась выступить против шведов.

Как видим, с конца XVII века шляхта вместе с магнатами уже активно участвовала

в распродаже польских интересов: получала деньги от иностранных послов в целях

избрания иностранных королей королями Польши и даже воевала на стороне

иностранных оккупантов против собственного народа. Как же она, что называется, дошла

до жизни такой? Ведь ранее она если не помнила, то, по крайней мере, вспоминала время

от времени о национальных интересах Польши и вступала в этом в конфликт с магнатами.

Так, после того как Генрих Валуа сбежал из Польши через 5 месяцев своего правления,

польские магнаты решили не останавливаться на достигнутом и создать новый, еще более

одиозный прецедент. Они добились избрания на польский трон не просто иностранца, а

действующего иностранного монарха - австрийского императора Максимилиана II, члена

императорской династии Габсбургов. Получалось, что Польша по своей воле и без всякой

к тому необходимости становилась вассалом Австрии или частью империи Габсбургов. В

1576 г. польский сейм провозгласил австрийского императора польским королем. Но

часть шляхты с этим не согласилась, созвала отдельное выборное собрание и

провозгласила королем Стефана Батория, который хоть был и иностранцем (венгром), но

не иностранным монархом. Не ясно, как бы мог разрешиться этот конфликт и дошло бы

дело до гражданской войны, если бы не неожиданная смерть Максимилиана II в том же

году. После этого Стефан Баторий остался единственным законно избранным королем, и

шляхта, таким образом, одержала победу над магнатами.

Как видим, в течение XVI века, начиная от периода правления Александра (1501-

1506 гг.) и кончая периодом избрания и правления Стефана Батория (1576-1586 гг.)

шляхта еще активно пыталась отстаивать свое мнение, отличное от интересов польской

1

У Англии они в 1763 г. просили на эти цели 20 тысяч фунтов. Версию о том, что на самом деле

Чарторыйские были «патриотами Польши» и хотели сначала прийти к власти при помощи иностранных

государств, а затем проводить национальные реформы, следует сразу отвергнуть как неправдоподобную.

Во-первых, зачем им было тогда просить 20 тысяч фунтов у англичан - Чарторыйские и так были сказочно

богаты. Во-вторых, если бы иностранная держава обеспечила им поддержку деньгами и влиянием, то она

вряд ли позволила бы им проводить реформы, противоречившие ее интересам.

243

олигархии, как в области управления страной (недопущение усиления власти сената и

магнатов-сенаторов), так и в области соблюдения национальных интересов

(противодействие избранию иностранных королей королями Польши). Поэтому, для того

чтобы окончательно уничтожить гражданское самосознание шляхты, магнаты прибегли к

новой стратегии. Они постарались сломить самостоятельность шляхты экономически,

чтобы в итоге лишить ее и политической самостоятельности. И в этих целях они

привлекли нового союзника – польских евреев.

Факты показывают, что суть событий, происходивших в Польше в XVII-XVIII

веках, состояла именно в этом. Постепенно начало формироваться мнение, что шляхте не

подобает заниматься торговлей, поэтому шляхте это занятие надо запретить, а занимаются

торговлей пусть лучше евреи. Мы, конечно, не можем конкретно проследить, каким

образом это мнение формировалось, но достаточно понять, кому оно было выгодно. А

выгодно оно было, конечно, не самой шляхте. Какой смысл был в полученных ранее

привилегиях шляхты по ведению торговли (освобождение от уплаты таможенных пошлин

и любых других налогов), если шляхте отныне запрещалось вообще заниматься самой

торговлей? Можно ли представить себе бóльший абсурд? И какой смысл было шляхте

бороться за эти привилегии, чтобы затем добровольно отказаться от почти всех связанных

с ними выгод?

А ведь дело дошло не только до общественного осуждения торговли как

неподобающего занятия для шляхты, но и до прямых запретов. Так, с 1633 г. шляхте

официально запретили торговать алкоголем – под угрозой лишения шляхетского звания

([286] p.111). И примерно в то же время появился закон, по которому шляхтичам,

поселившимся в городах, запрещалось вообще заниматься торговлей или ремеслом!

Нарушение этого запрета также грозило потерей шляхетства и всех связанных с ним

привилегий и социального статуса ([25] с.216). Совершенно очевидно, что оба запрета

были инициированы и пролоббированы не самой шляхтой, а польскими магнатами,

которые стремились упрочить свою монополию в области торговли, а также в области

производства и продажи алкоголя. В сущности, если бы шляхта действительно решила

использовать полученные ею налоговые привилегии и всерьез заняться торговлей и

промышленностью, то она могла бы создать процветающий средний класс, независимый

от власти магнатов и в экономическом, и в политическом отношении. И это то, с чем

магнаты всеми силами боролись – формируя соответствующее общественное мнение и

лоббируя соответствующие законы, запрещавшие шляхте торговать и самостоятельно

заниматься бизнесом. Что касается способности магнатов формировать общественное

мнение, то в этом можно не сомневаться. Как пишет М.Розман, для всей шляхетской

массы эти богатые, знатные и образованные аристократы (паны) были примером для

подражания, именно они формировали ее мнение и устанавливали нормы ее поведения

([286] p.8).

Дискриминация в отношении мелкой и средней шляхты произошла не только в

сфере торговли и ремесел, но и в сфере землевладения, которое составляло основной

источник ее существования. Если ранее она практически не платила земельный налог, так

же как и крупные землевладельцы

1

, то к XVII веку это правило было изменено. Теперь от

земельного налога были освобождены лишь крупные землевладельцы (магнаты), а

шляхта, имевшая мелкие и средние наделы, была обязана его полностью ежегодно

уплачивать ([290] p.216). Конечно, это ставило в неравные условия ведение сельского

хозяйства в поместьях магнатов и на землях, принадлежавших шляхетской массе.

Таким образом, мы видим, что если первый акт польской драмы (XIV-XV вв.)

состоял в том, что при помощи шляхты магнаты расправились с городской демократией,

фактически отстранив города от выборов короля и участия в сейме, расправились с

крестьянами, лишив их защиты государства и низведя до положения рабов, а также резко

1

Налог ею не уплачивался совсем в те годы, когда она призывалась на военную службу, а в другие годы

составлял лишь 60% от обычного уровня.

244

ограничили власть короля, то во втором акте (XVI-XVII вв.) магнаты нанесли удар уже и

по своему прежнему союзнику - шляхте, с тем чтобы подорвать экономические основы ее

существования и полностью поставить в зависимое положение. Одновременно решалась и

задача дальнейшего ослабления городов

1

. В частности, именно на это был направлен

запрет шляхте селиться в городах в целях занятия торговлей и ремеслом. Он обрекал

шляхтичей, которые вздумали бы поселиться в городе, на совершенно праздное

времяпрепровождение – не так много в городах имелось полезных видов деятельности,

помимо ремесла и торговли. Но именно поэтому у шляхты и не было желания там

селиться, а, следовательно, исключалась опасность того, что значительная часть шляхты

переселится в город и сольется с городским сословием торговцев и ремесленников, тем

самым значительно усилив экономическую и политическую силу городов. Разделяй и

властвуй! – ни одна олигархия в мире не смогла с таким совершенством применить в

практике этот лозунг, как это сделала польская олигархия, получившая в итоге, к середине

XVII в., всю власть в свои руки.

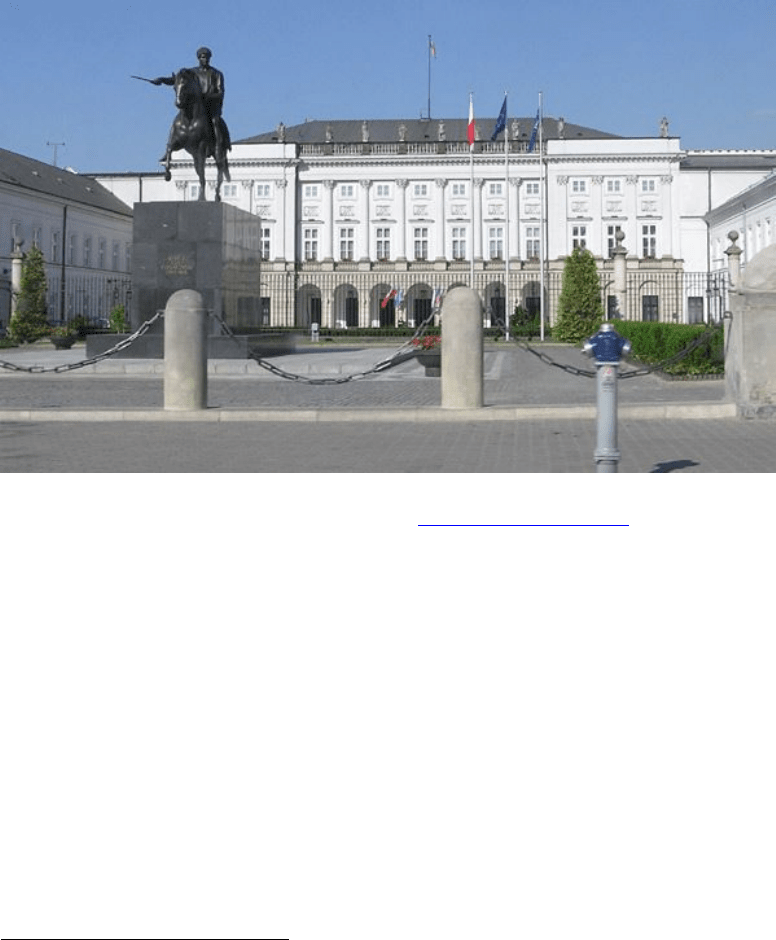

Дворцы Радзивиллов: в Варшаве (www.travel-poland.ru)

Сегодня здесь размещается Совет министров (правительство) Польши.

8.4. Евреи – помощники польской олигархии

Как уже было сказано, для подрыва экономического благополучия и шляхты, и

городов магнаты привлекли нового союзника – евреев. Этот факт хорошо известен и

подробно освещен историками. Так, по мнению израильского историка М.Розмана, евреи

были «зависимым союзником» высшей польской аристократии в ее борьбе за удержание

своей власти над крестьянами, и, в то же время, он пришел к выводу, что противниками

евреев были городское население Польши и низшие слои шляхты ([286] pp.ix, 206). Это

мнение в целом разделяют многие польские и иностранные авторы ([286] pp.ix). Для того

чтобы лучше разобраться в польском еврейском вопросе, давайте начнем с истории

поселения евреев в Польше. Изначально их было там не очень много: по оценкам

М.Розмана, всего лишь от 10 до 30 тысяч человек в 1500 г. Но к 1648 г. их численность

1

Как указывает Я.Рутковский, процесс политического ослабления городов был завершен в 1768 г., когда

даже те немногие города, которые еще участвовали в выборах короля, были окончательно лишены такого

права. А до этого был принят еще ряд законов, ухудшавших положение городов и городского среднего

класса (см. [290] p.161).

245

возросла до 450 тысяч, а к 1765 г. – до приблизительно 750 тысяч человек, в значительной

мере благодаря иммиграции ([286] pp.37,39). Если учесть, что с середины XVI в. до конца

XVII в. население Польши, как говорилось выше, сократилось примерно в 2 раза, то

еврейская иммиграция в Польшу сокращала убыль населения, которая при ее отсутствии

была бы, очевидно, еще большей. По оценкам, к концу XVIII века на территории Польши

проживало уже более 3/4 (!) всех евреев Европы ([129] p.40).

Мы не можем утверждать, не имея тому прямых документальных подтверждений,

что такая массовая еврейская иммиграция была следствием целенаправленной политики

польских магнатов. Но без сомнения, одной из главных ее причин были те исключительно

благоприятные условия, которые были созданы для евреев в Польше, особенно на фоне

тех беспрецедентных гонений, которым последние подвергались в Западной Европе

1

. И

есть все основания утверждать, что эти благоприятные условия были созданы именно

польскими магнатами.

Выше уже было показано на некоторых примерах, что олигархия во все времена

любила привлекать себе в помощники иностранцев, а также национальные меньшинства,

ввиду их уязвимости и зависимости от «сильных мира сего». Это в полной мере относится

к польским евреям. Как отмечает М.Розман, «уязвимость, должно быть, сильно повышала

их привлекательность как работников» ([286] p.181). В своем исследовании он приводит

ряд цитат из их писем, показывающих, насколько сильно евреи боялись лишиться

покровительства польских панов, понимая, что им грозит в таком случае. Как писал

Израэль Рабинович, управляющий имением семейства Синявских - Чарторыйских, «из-за

того что я еврей, в мой адрес будет много несправедливых обвинений», поэтому «я более

всего боюсь гнева моего Господина» ([286] p.169). Другой помощник этой магнатской

семьи, купец Мойша Фортис, однажды пошел на крупные личные убытки, добровольно

предложив Синявской принять у нее обратно проданные ей бриллианты, так как

заподозрил, что они ей не понравились (хотя совершенно не был обязан это делать) –

настолько он ей хотел во всем угодить ([286] p.150).

Несмотря на такую преданность со стороны еврейских торговцев и управляющих и

доверительные взаимоотношения с ними, имеется много информации, показывающей, что

польские магнаты насаждали или поддерживали негативное мнение о евреях среди

поляков. Как указывает израильский историк, в переписке с последними они

неоднократно писали о «хитрых евреях» и «еврейских уловках», ругали и поносили их, а

про одного написали, что «хоть он и еврей, но порядочный» ([286] p.169). В чем причина

такого лицемерия? Ведь благодаря уму и хитрости евреев магнаты зарабатывали много

дополнительных прибылей. Вряд ли дело в какой-то излишней эмоциональности –

М.Розман, анализировавший переписку Синявских – Чарторыйских, указывает на их

холодный трезвый расчет и четкое понимание, что и как приносит им доходы ([286] p.28).

Поэтому причина может быть только в другом: магнаты сознательно старались возбудить

или усилить нелюбовь к евреям, включая и собственных помощников из их числа, для

того чтобы сделать их еще более уязвимыми и зависимыми от них самих. А то еще, чего

доброго, перестанут им платить за покровительство и создадут свой собственный,

независимый бизнес. В очередной раз можно удивиться тому, как умело польская

олигархия использовала принцип «разделяй и властвуй». Хотя, в сущности, эта политика

строилась на холодном расчете: насаждение или усиление нелюбви к евреям

1

Так, евреев изгнали из Испании в XVI в., до этого такая же участь постигла евреев, живших в Англии и

Франции. В Германии первые крестовые походы начались с истребления евреев, позднее их гонения

продолжились. А первоначальной целью испанской инквизиции была попытка установить, являются ли

евреи, принявшие христианство, истинно верующими, или они остались тайными иудеями, принявшими

христианство лишь затем, чтобы их не выгнали из Испании. По данным Еврейской энциклопедии, только в

течение XVI века в Западной Европе было убито порядка 40% (!) всех живших в то время в мире евреев -

380 тысяч из примерно 1 миллиона человек ([54] с.231).

246

способствовало получению магнатами бóльших прибылей, так как евреи были вынуждены

чаще к ним обращаться за покровительством и больше за это платить.

А покровительство магнатов, которое в то время называлось «протекцией»

магнатов, в ту эпоху действительно стоило многого. Как и другие феодальные

государства, о которых шла речь выше, Польша была поделена на вотчины магнатов. Это

были, по существу, самостоятельные государства, со своей армией, законами (в виде

распоряжений магната), городами, подчинявшимися его власти, торговыми флотилиями,

принадлежавшими магнату, а также со своим населением, частью крепостным, частью

свободным, суд над которым также вершил магнат. Внутри такого государства-вотчины

каждый человек был защищен от внешних посягательств властью магната, но вне его

безопасность была очень серьезной проблемой. Торговцев и путешественников,

отправившихся за пределы своего государства-вотчины, поджидали большие опасности:

грабители, волюнтаризм государственных чиновников, волюнтаризм и прямое насилие со

стороны соседних магнатов, и т.д. И не было никакой защиты со стороны польского

государства.

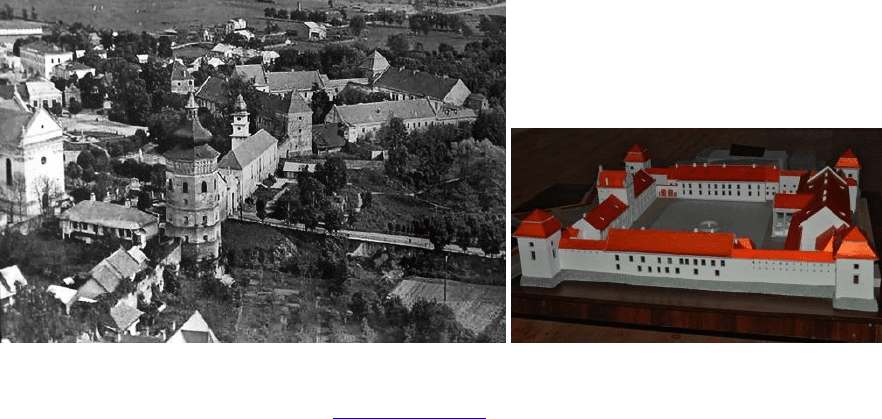

Дворцы Радзивиллов: в Жолкве (Западная Украина). Старое фото и современная

реконструкция. Источник: www.radziwill.by

В городах, принадлежавших польским панам, центральное место занимали их укрепленные

дворцы (замки), подобно тому, что было в Западной Европе в средние века.

Так, в одном случае, который описывает М.Розман, торговец-еврей на чужой

территории был ограблен польским крестьянином. Благодаря вмешательству местных

евреев грабитель был пойман, но представители местного магната не хотели судить своего

крестьянина, поскольку ущерб был нанесен чужому еврею-торговцу, до которого им не

было дела ([286] pp.160-161). Единственной защитой в таких условиях становилось

подписанное магнатом письмо, которое вручалось тем, кто получал «протекцию». Это

письмо служило им защитой, поскольку при любой необходимости его можно было

продемонстрировать представителям государства или челяди соседних магнатов.

Отношение к держателям таких писем с «протекцией» было совсем иным, нежели ко всем

остальным людям: ни королевским чиновникам, ни шляхтичам не хотелось впасть в

немилость всесильного магната и иметь потом серьезные неприятности. «Протекция»,

впрочем, не ограничивалась письмом: магнаты помогали евреям решать многие другие

проблемы, связанные с их бизнесом. Они помогали им выколачивать деньги из

должников, давали им в сопровождение, при необходимости, вооруженные отряды – как в

целях охраны, так и в целях, например, отбора имущества у должников.

Как видим, «протекция» со стороны магнатов была очень важным элементом

ведения многих видов бизнеса, без которой оно во многих случаях становилось просто

невозможным. Это было серьезным преимуществом евреев, работавших с магнатами, по

247

сравнению, например, с польскими торговцами и ремесленниками, которые жили в

немногих еще сохранившихся свободных городах (Краков, Варшава), не подпавших под

власть магнатов. Поскольку шляхте было фактически запрещено заниматься торговлей и

ремеслами, то эти свободные городские торговцы и ремесленники были единственной

прослойкой, которая могла составить конкуренцию магнатам и их помощникам – евреям.

Но у них не было, во-первых, «протекции» магнатов, сильно облегчавшей ведение

бизнеса, а во-вторых, еще одного важного преимущества, которое получили евреи

благодаря магнатам: освобождения от налогов и таможенных пошлин. Да, да, того самого

освобождения, которое, на словах, получила польская шляхта, но на деле, после того как

шляхте запретили торговать, получили польские евреи.

Конечно, формально никто не освобождал евреев от уплаты пошлин и налогов

государству. Но поскольку от их уплаты освободили всю шляхту, включая магнатов, то

существовало, по меньшей мере, два достаточно легальных способа ухода от налогов.

Первый из них состоял в следующем. Еврейские торговцы делали вид, что перевозимые

ими товары принадлежат не им, а магнату, и поэтому не подлежат обложению пошлинами

и налогами. Разумеется, предварительно они об этом договаривались с магнатом. Такой

обман польской таможенной службы облегчался тем, что почти все речные торговые суда,

транспортировавшие различные грузы по рекам и каналам, принадлежали именно

магнатам. Поэтому капитаны этих судов в таких случаях были соответствующим образом

инструктированы. Как пишет М.Розман, некоторые из них даже демонстративно

уклонялись от таможенного досмотра, объезжая таможенный пункт стороной в расчете на

то, что таможенники не захотят связываться со всесильным магнатом и не станут их

догонять. Тем самым они скрывали от досмотра товары еврейских купцов, поскольку

товары самого магната в любом случае не облагались пошлинами ([286] p.84). Второй

путь состоял в том, что еврейский торговец получал от какого-либо шляхтича «паспорт»,

в соответствии с которым товар считался принадлежавшим этому шляхтичу, и также не

подлежал налогообложению.

Как правило, все еврейские торговцы использовали либо первый, либо второй путь

ухода от налогов, и не платили ни пошлин, ни иных сборов государству, или, вернее,

платили некие символические «отступные» таможенникам, чтобы исключить какие-либо

придирки с их стороны ([286] p.83). В итоге такая практика не только лишала польское

государство каких-либо финансовых источников существования, но привела к полному

упадку не еврейской торговли и ремесел, которые были вынуждены платить все

причитающиеся налоги государству. Историки единодушны во мнении, что одной из

основных причин, приведших к упадку польских городов, их торговли и

промышленности, явилась «несправедливая конкуренция», организованная магнатами при

помощи евреев ([264] p.369; [286] p.2). Таким образом, евреи помогли магнатам завершить

стратегию по уничтожению экономической и политической силы городов и городской

демократии, которая была ими начата еще в XIV-XV веках.

О том, что такая стратегия проводилась как в целом, так и по отношению к

конкретным городам, не имевшим в качестве покровителей магнатов, свидетельствует

целый ряд фактов. Например, по данным М.Розмана, магнат Чарторыйский пытался

многие годы подорвать торговлю в соседнем городе Седлице, находившемся под

юрисдикцией польского короля. Он требовал от короля отменить проведение ярмарок в

этом городе и строго запретил всем своим крестьянам, жившим в окружающих этот город

деревнях, ездить в этот город ([286] p.80). Конечно, такая блокада свободного города

подрывала все экономические основы его существования: города и жили в то время в

основном обменом с деревней и оказанием крестьянам различных услуг и продажей им

изделий городских ремесленников. Всю эту прибыльную торговлю магнаты

перенаправляли в свои собственные города, где жили контролируемые ими торговцы и

ремесленники, используя для этого любые средства, в том числе и свою прямую власть

над крестьянами.

248

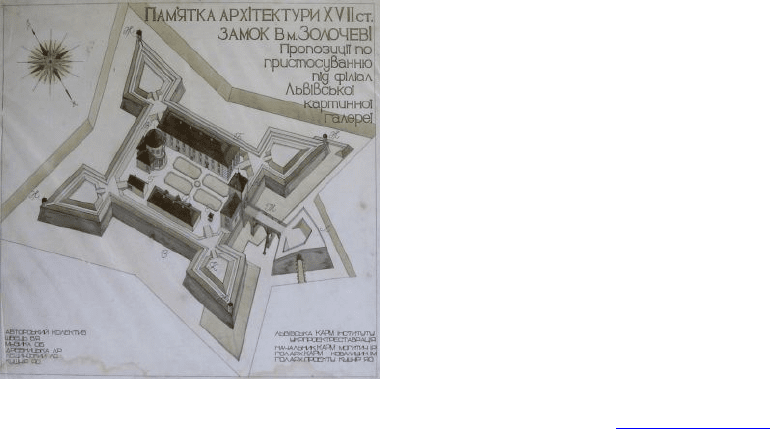

Дворцы Радзивиллов: в Золочеве (Западная Украина). Источник: www.radziwill.by

Многие дворцы и замки польских магнатов на Украине и в Белоруссии имели систему

фортификационных укреплений, сооруженных по последнему слову военной науки, где паны могли

«отсиживаться» во время бесконечных восстаний местного населения.

Привлечение евреев помогло магнатам подорвать и силу шляхты. Если до XVI века

она могла себя считать незаменимым союзником магнатов, но союзником, имеющим

собственное мнение, то теперь в экономическом плане она была отодвинута на задний

план. После запрета на торговлю и ремесла вся эта сфера деятельности окончательно ушла

от шляхты к евреям, разумеется, при сохранении еще более жесткого контроля со стороны

магнатов, теперь уже за последними. К евреям ушли и многие другие виды деятельности:

сбор местных налогов и сборов по поручению магнатов, производство и продажа

алкоголя, а также контроль над рыболовством, производством соли, муки, молочных

продуктов, хранением зерна, организацией ярмарок и т.д. Отчасти перешел от шляхты к

евреям и такой вид деятельности, как управление имениями самих магнатов, - что

последние с большей охотой поручали целиком зависимым от них евреям, нежели гордой

и независимой шляхте. Разумеется, это не могло не отразиться на положении польского

дворянства. Массовое разорение и обнищание шляхтичей в XVII-XVIII веках, по-

видимому, было основной причиной потери шляхтой своей политической

самостоятельности и превращения в обветшавшее и деклассированное наемное войско,

готовое воевать за того, кто готов больше платить.

Привлекая евреев, магнаты преследовали не только политическую цель, но и

задачу увеличения собственной прибыли. Конечно, шляхта тоже помогала магнатам

зарабатывать деньги - посредством прямой эксплуатации крестьян и в рамках экспортно-

импортных операций, состоя у них на службе в качестве управляющих, капитанов речных

торговых судов, экспедиторов и т.д. Но она плохо подходила для более изощренных

средств выколачивания денег из населения, типа спекуляций, ростовщичества и создания

монополий. В этом ей мешал шляхетский кодекс чести. Однако магнатов такой подход не

устраивал. Безудержные траты и стремление в стиле жизни ни в чем не уступать

французским королям побуждали их к тому, чтобы постоянно выискивать новые

источники заработка. Евреи, не обремененные разными «глупостями» типа шляхетского

кодекса чести, намного больше для этого подходили.

В качестве примера такого успешного сотрудничества магнатов и евреев можно

привести торговлю алкоголем. Магнаты, захватив монополию на этот прибыльный

бизнес, полностью отдали его на откуп евреям, но, разумеется, львиную долю доходов от

него получали они сами. Они же обеспечивали евреев бесплатной рабочей силой –

крепостными крестьянами, которые отрабатывали барщину на производстве алкоголя у

249

евреев. При этом всему населению на принадлежавшей магнату территории запрещалось

покупать алкоголь где-либо еще (например, у соседей) или, тем более, изготавливать

самим. Если крестьяне или горожане отправлялись за алкоголем в соседнее село или

город, это называлось «бунтом» и наказывалось соответствующим образом ([286] p.135).

Мы видим, что самое естественное право человека в условиях феодально-олигархической

Польши превратилось в уголовное преступление!

Разумеется, торговцы алкоголем заламывали за него такие цены, что они были в

состоянии совершенно разорить крестьян. Не говоря уже о том, что такая строгая

монополия совершенно не способствовала качеству продукта: разбавление водой и

вообще продажа под видом алкогольных напитков некой сомнительной субстанции, как

отмечает М.Розман, были нормальным явлением ([286] p.135). Помимо того, что

население в итоге просто травили и спаивали сомнительными напитками, подрывая

здоровье, такая организация торговли преследовала еще несколько целей, на которые

указывает израильский историк. Во-первых, у крестьян изымались последние остатки

денег, что усиливало их зависимость от магната. Нередко их в этих же целях спаивали в

долг, чтобы вытягивать потом еще больше денег. Во-вторых, евреи-торговцы алкоголем

были еще, как правило, информаторами, сообщавшими магнату обо всех мятежных

настроениях среди крестьян, приходивших к ним выпить ([286] pp.113-115). То есть, по

мнению М.Розмана, они выполняли еще и «полицейскую функцию» ([286] p.115), а если

быть точнее, то функцию «стукачей», но завербованных не польским государством, а

польскими олигархами. К этому надо добавить, что торговля алкоголем, в которой за

большие деньги продавался дешевый продукт или вообще ничего не стоивший суррогат,

была для магнатов, без сомнения, одним из самых важных источников дохода, и она стала

таковой благодаря сотрудничеству с евреями.

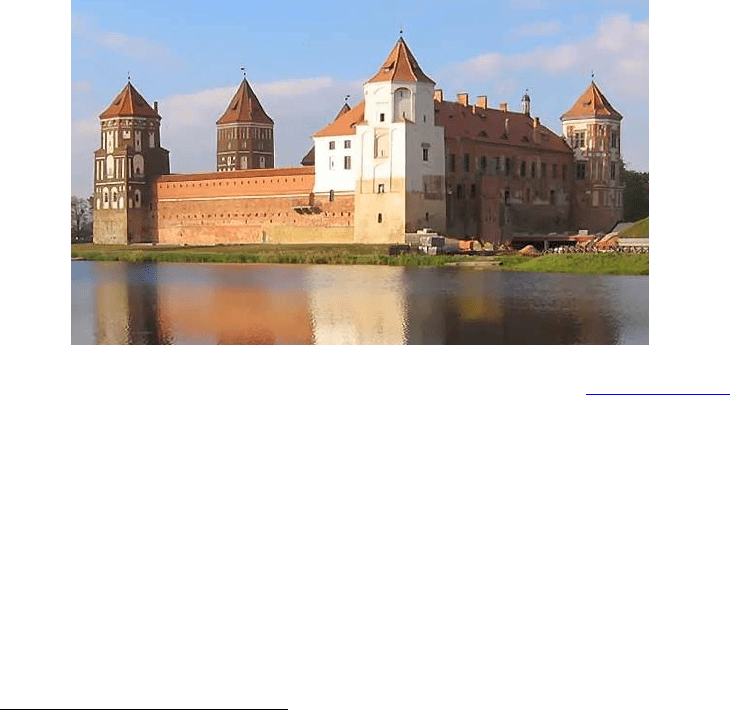

Дворцы Радзивиллов: в Мире (Белоруссия). Источник: www.prodom.by

Все другие виды деятельности, которыми занимались евреи на условиях

полученной у магнатов «аренды»

1

, были очень похожи на торговлю алкоголем. Точно так

же она строилась, во-первых, на монополии одного еврея-«арендатора»: на соль, на табак,

на муку и помол муки, на хранение зерна, на молочные продукты, на рыбу и т.д., - и, во-

вторых, на запрете крестьянам и горожанам покупать аналогичные товары или услуги где-

либо на стороне. Поскольку конкуренции не было, то им то и дело пытались, как

говорится, всучить второсортный товар по высокой цене. Но выбора не было –

приходилось покупать то, что есть, и платить столько, сколько за это требовали.

Исследование польского историка В.Кулы показало, что в середине XVIII века польские

1

Как правило, все эти виды бизнеса, осуществляемого на основе монопольной концессии, назывались

«арендой», а сам бизнесмен-монополист назывался «арендатором».

250

крестьяне в обмен на одно и то же количество произведенного ими зерна могли

приобрести в несколько раз меньше товаров и услуг, чем в середине XVI века ([310]

p.136). То есть, условия обмена крестьянской продукции на необходимые им товары к

XVIII веку, вследствие установления «арендаторами» монопольных цен, ухудшились в

несколько раз.

Не удивительно, что и крестьяне, и горожане непрестанно жаловались на высокие

цены и поборы. Но в случае массового недовольства всю вину всегда можно было свалить

на евреев, а польские паны были вроде бы и ни причем. Как отмечал известный русский

историк М.Покровский, «в народных [украинских] песнях XVII века “жиды-рандари”

(евреи-арендаторы – Ю.К.) занимают такое выдающееся место, совершенно заслоняя

собою панов-собственников», в чей карман и шла, в конечном счете, львиная часть

собранных с крестьян денег ([84] 3, с.30). Не случайно поэтому восстания крестьян часто

сопровождались массовыми погромами евреев, на которых они выплескивали всю

накопившуюся ненависть против сложившегося режима и срывали свое бессилие против

опутавшего их спрута феодально-олигархической коррупции. Как указывает М.Розман,

особенно много евреев было убито или пострадало во время восстания казаков и крестьян

под предводительством Богдана Хмельницкого в 1648 г. и в серии крестьянских восстаний

в первой половине XVIII века ([286] p.206). А в 1649 г., после установления Хмельницким

контроля над Малороссией (современная восточная и частично центральная Украина), все

евреи оттуда были выселены.

Как мы видели, магнаты и сами если не разжигали, то поддерживали

антисемитские настроения в польском государстве. Но этим не ограничивалась их

политика, направленная против евреев. Сильная иммиграция евреев в Польшу привела к

тому, что к XVIII веку они стали составлять уже значительную социальную прослойку,

составлявшую порядка 5-7% населения, которая при определенных условиях также могла

создать угрозу власти магнатов. Последние, естественно, не могли такого допустить, и

поэтому направили удар и против еврейских общественных институтов.

Еврейскими общинами управляли кагалы – советы старейшин. Политика магнатов

в XVIII веке, в целом весьма успешная, как отмечает М.Розман, была направлена на то,

чтобы поставить еврейские кагалы под свой контроль ([286] p.189). Для этого сначала из-

под власти еврейской общины выводились те евреи, которые благодаря сотрудничеству с

магнатами добивались наибольших финансовых успехов. Они старались во всем

следовать указаниям своих господ и переставали подчиняться власти кагала. Затем эти

еврейские олигархи или слуги польских магнатов, подкупленные последними, часто и

захватывали власть над еврейскими общинами ([286] pp.187-189). Дело даже дошло до

того, что практически все раввины оказались под контролем магнатов. Как отмечает

М.Розман, раввинские должности в Польше и Литве в XVIII веке также превратились в

своего рода «аренду», которую, подобно лицензии на торговлю алкоголем, будущий

раввин покупал у польского магната, платя ему за право проповедовать евреям их

собственную религию.

Доходило до абсурда. Так, в 1731 г. раввин города Синява умер спустя лишь

несколько месяцев после того, как купил у магнатов Синявских 3-летнюю «аренду»

раввинской должности. И его жена, уязвленная несправедливостью такого положения,

потребовала, чтобы новый раввин не назначался до тех пор, пока еврейское сообщество не

выплатит ей всю сумму, уплаченную ее супругом за «аренду» раввинской должности

([286] pp.200-201).

Как указывает израильский историк, в результате захвата магнатами контроля над

еврейскими общинами в XVIII веке они в ряде случаев лишили их тех функций, которые

ранее у них были: право судопроизводства между евреями (перешло к магнатам), право

устанавливать свои налоги и устанавливать свои правила и законы внутри еврейской

общины (постоянное вмешательство со стороны магнатов) ([286] pp.192-195). Кроме того,

возникли сильные противоречия между теми евреями, которые были на службе у