Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс

Подождите немного. Документ загружается.

12

Глава 1

УТОМЛЕНИЕ

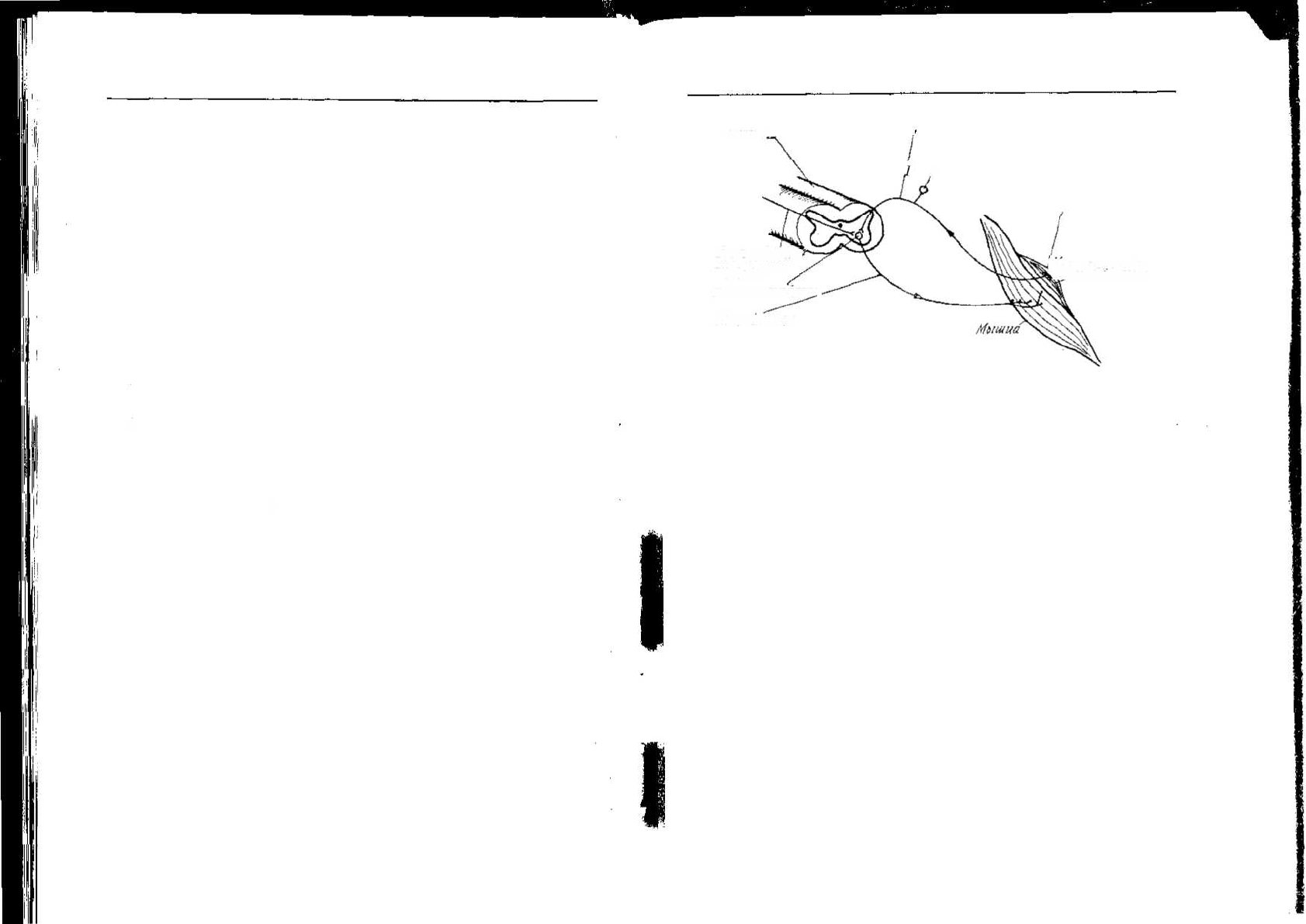

Если мышца сокращается под влиянием регулярно повторяю-

щейся стимуляции двигательного нерва, то она продолжает отвечать

в течение очень длительного времени — нескольких часов или более.

По-другому обстоит дело, если та же самая мышца возбуждается

через рефлекторную дугу. Шеррингтон обнаружил, что чесатель-

ный рефлекс у собаки начинает ослабевать приблизительно через

20 с непрерывной механической или электрической стимуляции в

одной и той же точке кожи. Движения лапы становятся слабее и

теряют ритм. Утомление обусловлено, разумеется, не мышцей,

потому что если в это же время вызвать сгибательный рефлекс, ко-

торый обеспечивается теми же мышцами, то он проявится в полной

мере. Если начать стимуляцию кожи в области, отстоящей от пер-

вой в нескольких сантиметрах, то чесательный рефлекс восстано-

вится, а после короткого перерыва стимуляция первой области снова

станет эффективной (рис. 1.4).

Это означает, что утомление должно возникать где-то между

сенсорными органами кожи и началом двигательного нерва. Шер-

рингтон считал, что оно связано с торможением проведения через

синапсы между вставочными нейронами, которые проводят импуль-

сы вниз по спинному мозгу, и мотонейронами.

Францискет [154] показал, что вставочные нейроны являются

местом развития утомления в случае чесания лапой у лягушки.

Если слегка коснуться кожи спины лягушки, то она поднимает

Включение

Выкл.

Вял.

вб/лл/телие Включение

1 1 1 1 М 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 111111< ЦД 1 1 Ц 1 1 I И.

Точка

А

Ъчка

В

1

Время, с

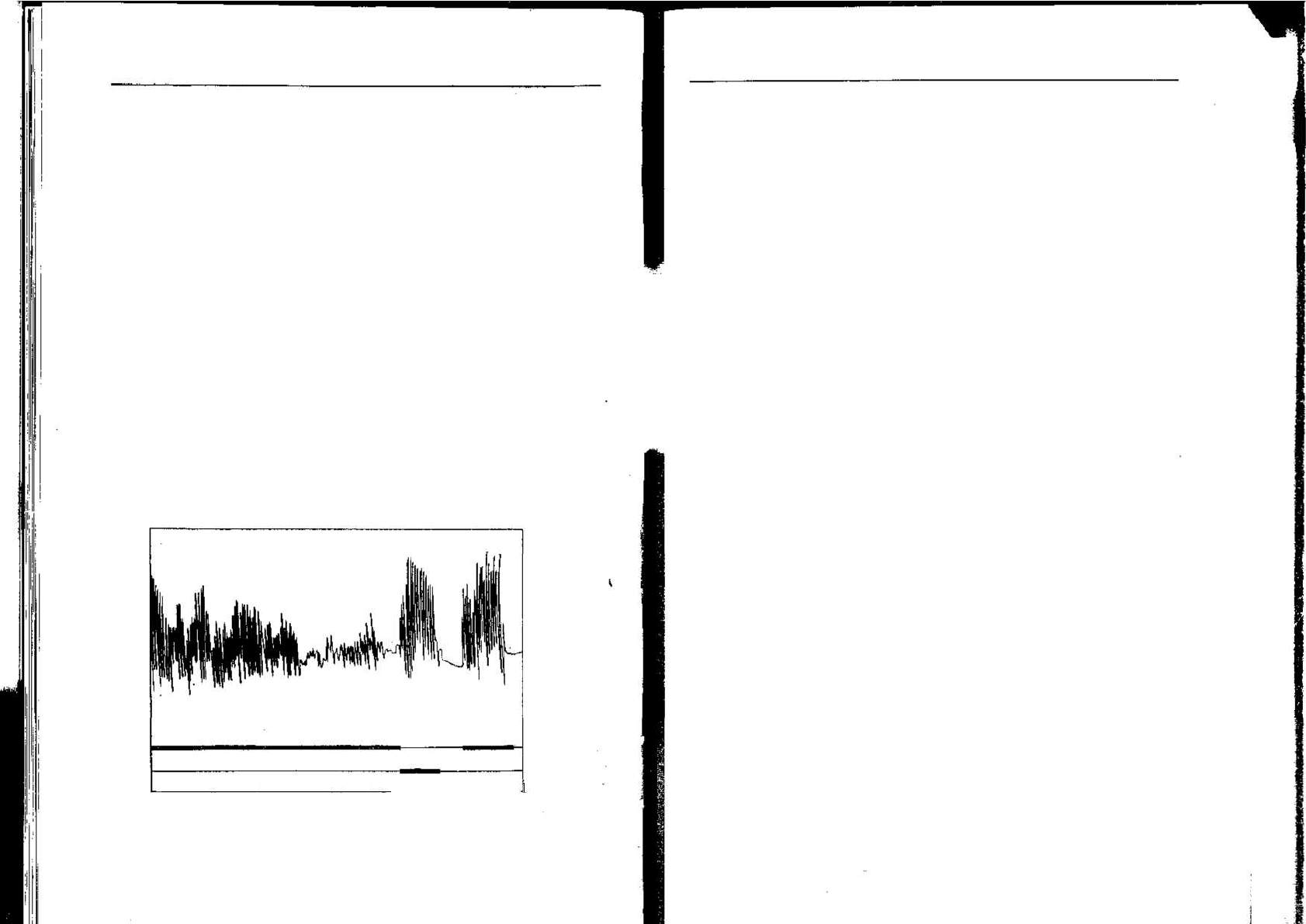

Рис. 1.4. «Утомление» чесательного рефлекса ([435] с изменениями). Продолжи-

тельная стимуляция точки А в конце концов перестает быть эффективной, но сти-

муляция точки Б немедленно возобновляет рефлекс. Стимуляция точки А снова

вызывает отгет только через 9 с.

РесЬлекш и сложное поведение

21

ногу и один раз потирает спину. После нескольких десятков сти-

мулов наступает утомление, но, как и в примере с собакой, при пере-

мене места стимуляции работа конечности восстанавливается.

Францискет отметил, что легкие судороги в коже лягушки вокруг

места, где ее касались, продолжаются и после того, как конечность

перестала реагировать. Это свидетельствует о том, что сенсорные

нервы кожи все еще работают и к двигательным нервам, которые

управляют отдельными мышцами кожи, передаются импульсы.

Лягушка перестает потирать ногой спину, потому что нарушается

проведение импульсов во вставочных нейронах, связывающих сен-

сорные нервы с двигательными нервами ноги.

Утомление всегда является признаком сложных форм поведения.

Сравним рис. 1.3, где показано, как убывает число криков зябли-

ков при окрикивании совы, с левой частью рис. 1.4, показываю-

щего, как ослабевает чесательный рефлекс собаки. В примере с

зябликом, однако, утомление — это просто обозначение того факта,

что ответ ослабевает, даже если стимул сохраняется. Рассматривае-

мые отдельно подобные наблюдения ничего не говорят нам о ме-

ханизмах, лежащих в основе этого явления, которые, конечно,

различны в этих двух случаях.

Иногда, как и в случае рефлексов, изменение стимула приводит

к возобновлению ответа, ослабленного утомлением. Молодые во-

робьиные птицы выпрашивают пищу у прилетающих к гнезду ро-

дителей, вытягивая шеи и широко раскрывая клювы. Прехтль

[383] обнаружил, что реакцию выпрашивания пищи вызывает лю-

бой темный предмет, появляющийся над краем гнезда. Это же про-

исходит и при сотрясении гнезда, обычно свидетельствующем о

прилете родителей. Когда реакцию выпрашивания многократно вы-

зывают зрительными стимулами, она ослабевает и постепенно ис-

чезает. Если в этот момент потрясти гнездо, то реакция выпраши-

вания снова проявится с полной силой. В таком случаемы можем

назвать исходное утомление «специфичным в отношении стимула»,

так как на стимулы других типов реакция по-прежнему возникает.

Работа Хайнда [211] по реакции окрикивания хищника зябли-

ками показывает, что есть и другие типы утомления, которые мы

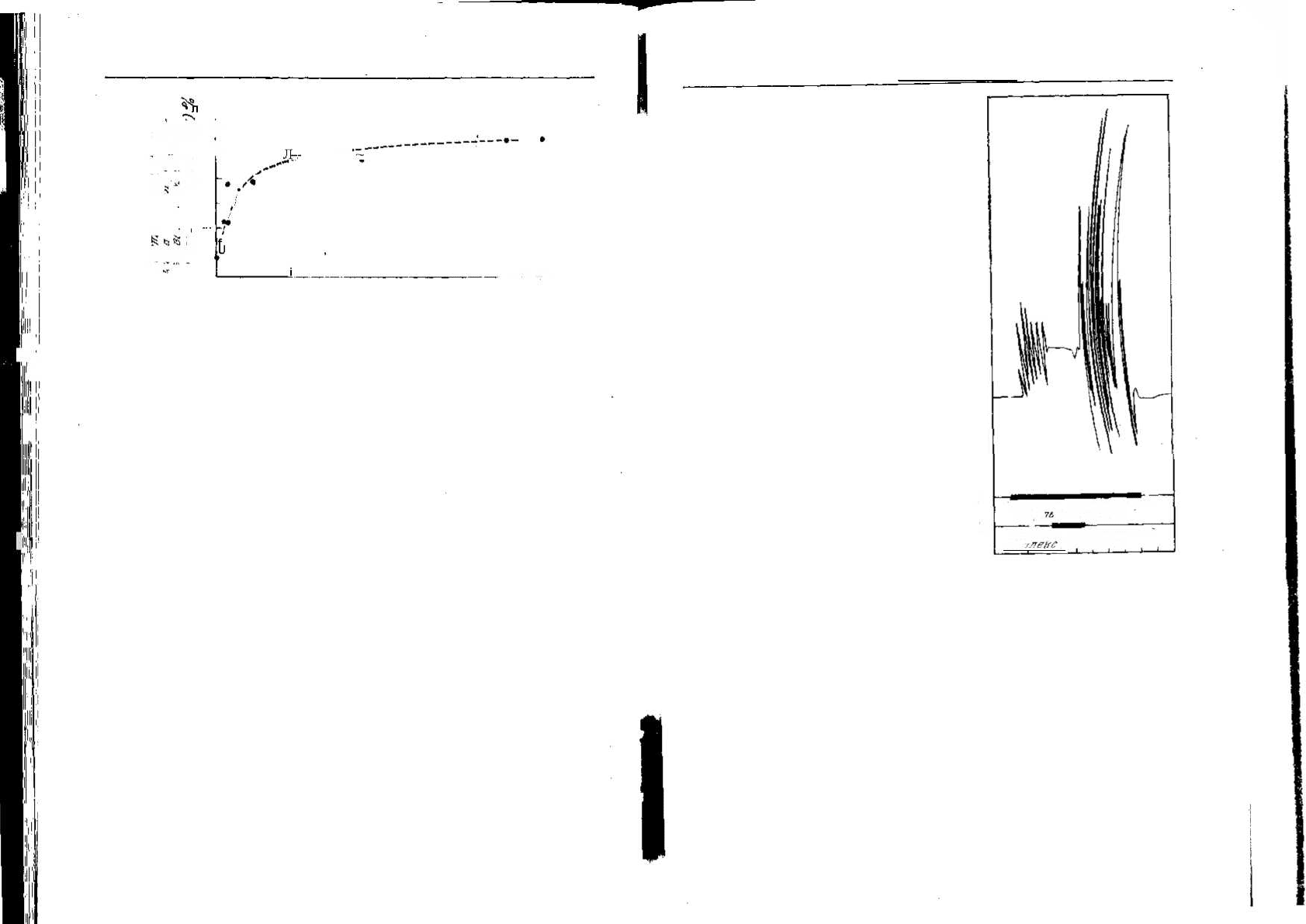

можем описать в поведенческих терминах. На рис. 1.5 приведены

результаты одного из его опытов. Сову подсаживают к зябликам

на 30 мин; по окончании этого времени коллективное окрикивание

обычно прекращается и для оценки силы реакции Хайнд подсчиты-

вает число криков «чинк» в первые 6 мин. Затем сову удаляют из

клетки на периоды от 0,5 мин до 24 ч. При возвращении совы в

клетку для проведения второго теста снова подсчитывают крики

в первые 6 мин. Очевидно, чем короче промежуток между двумя

опытами, тем меньше мы ожидаем, что во втором случае птицы

будут реагировать на сову. Рис. 1.5 показывает, что интенсивность

криков достигает 50% начального уровня при перерыве между опы-

,1

III '!

f

и

I:

I

22

Глава \1

* ^ t 60 [•

1 р 1 5

0

Л

HM

S

,, • * 40

Ш*

30

m

s 5

S

20

«з ч.; н

20

g

^^ 10

^>5; Л

^mmim - - -

t I

_..1. _1_

120 24ч

С> 30 60мин 90

Перерыв между концом первоге опыта

а началом второго

Рис. 1.5. Восстановление реакции окрикивания после длительной экспозиции чу-

чела совы (объяснения см. в тексте) [211].

тами в 30 мин, но при перерыве в 24 ч этот показатель почти не улуч-

шается. Хайнд отмечает, что даже при более длительных перерывах

первоначальный уровень реакции окрикивания никогда не восста-

навливается.

Поскольку сова служила стимулом в обоих опытах, неполное вос-

становление отчасти можно было бы объяснить утомлением, специ-

фичным в отношении стимула, так же как в реакции выпрашивания

у молодых птиц. Однако Хайнд обнаружил, что при использовании

во втором тесте чучела горностая (которое является столь же силь-

ным раздражителем, как и сова) возникает небольшое усиление

криков, но создается почти та же картина, которая зарегистриро-

вана на рис. 1.5. Сначала утомление снимается быстро за первые

30 мин, но затем этот процесс идет чрезвычайно медленно, причем

для него характерна специфичность в отношении стимула, что сов-

падает со свойствами самой реакции «коллективного окрикивания».

Утомление такого рода не может быть результатом действия

тех же механизмов, что и в случае реакции на определенный сти-

мул. Хайнд предполагает, что в действительности здесь идут два

различных процесса: после одного восстановление происходит бы-

стро, а после другого — в очень слабой степени. Мы должны до-

бавить, что слабая степень утомления, специфичного в отношении

стимула, обнаруживается при замене совы горностаем. Это означает,

что возможны три различных вида утомления и процессы восста-

новления происходят одновременно с реакцией зябликов.

Рассмотренные явления достаточно сложны, я, хотя как в слу-

чае рефлексов, так и в случае сложных форм поведения происходит

утомление, ситуация, выявленная в опытах с зябликами, должна

заставить нас остерегаться поспешных выводов относительно его

Рефлексы и сложное поведение

23

механизмов. Каждый конкретный слу-

чай нужно изучать отдельно, только

тогда можно разобраться в лежащих

в его основе процессах с помощью

тщательно поставленных поведенче-

ских опытов.

ТОРМОЖЕНИЕ

Эта категория является не столько

свойством рефлексов, сколько целой

областью функционирования нервной

системы. Одно из величайших дости-

жений Шеррингтона состоит в сле-

дующем: он показал, что в некото-

рых случаях импульсы, проходя по

аксону, тормозят проведение в нерв-

ной клетке, с которой он образует

синапс, даже если клетка при этом

одновременно получает возбуждаю-

щие импульсы по другим аксонам.

Торможение действует на каждом

уровне центральной нервной системы.

Поскольку каждый нейрон потенци-

ально имеет контакт со всеми осталь-

ными, возникает вопрос, почему жи-

вотное не бьется в судорогах после

каждого получаемого им стимула. От-

части это объясняется задержкой и

утомлением при синаптическом про-

ведении, но свою роль играет также

активное торможение.

Мышцы обычно объединены в ан-

тагонистические пары, так что одна

сгибает конечность,а другая разгиба-

ет ее. Шеррингтон показал, что возбу-

ждение одной мышцы сопровождается

торможением ее антагониста. Это тор-

можение не абсолютное, и заторможен-

ная мышца не остается просто расслаб-

ленной. Когда, например, мышца-

разгибатель растягивается в результате сокращения мышцы-сгиба-

теля, под влиянием ее собственного «рефлекса на растяжение» (бо-

лее подробно см. с. 29) она стремится сократиться. Хотя

Л

сгибатель

мог бы преодолеть сопротивление разгибателя, последний перейдет

в расслабленное состояние, так сказать, активным способом. Если

А

В

Стимул, вызывающий,

рктлекс чеса»ия

Стимул, вызываюшии

ррсрлерс ^ czi/fy'wf*,

время> с

Рис. 1.6. Торможение чесатель-

ного рефлекса рефлексом сгиба-

ния ([435] с изменениями). Сти-

мул, обозначенный на линии А,

вызывает рефлекс чесания, но

реакция ингибируется, когда

стимул, обозначенный на линии

Б, вызывает рефлекс сгибания.

В момент прекращения действия

стимула Б рефлекс чесания во-

зобновляется в гораздо более

выраженной форме, чем рань-

ше — пример «рефлекса отдачи».

1

12

Глава 1

РесЬлекш и сложное поведение

25

таким образом удалось бы заставить работать мышцы-антагонисты

одна против другой, то был бы возможен гораздо более тонкий кон-

троль движений.

Взаимное торможение позволяет им по очереди брать верх во

время движений конечности. Шеррингтон нашел, что помимо тормо-

жения мышц-антагонистов одной конечности возможно также анта-

гонистическое влияние во время движения мышц разных конечно-

стей. Когда сгибатели одной конечности сокращаются, на другой

конечности они тормозятся. Реццпрокное торможение этого типа

является одним из основных интегративных механизмов при ходьбе.

В случае рефлексов активное торможение движения легко отли-

чить от утомления. Утомление чесательного рефлекса (рис. 1.4)

выражается в его постепенном ослаблении. Когда тот же рефлекс

тормозится благодаря антагонистическому рефлексу сгибания, он

сразу исчезает без предшествующего ослабления и возобновляется

тотчас же после прекращения действия стимула, вызвавшего сги-

бание (рис. 1.6). Торможение служит для быстрого и бесперебойного

перехода от одного рефлекторного действия к другому.

• Роль торможения в сложном поведении внешне не столь очевидна,

как роль возбуждения. Мы стимулируем животное, и наиболее за-

метным результатом является его реакция. Однако для ее осуще-

ствления должно произойти быстрое переключение, для которого

требуется предшествующее стимулу торможение, необходимое для

приспосабливания рейкций животного к новой ситуации. Шерринг-

тон рассмотрел способ «конкуренции» рефлексов за контроль над

общим конечным путем, т. е. механизмом, который управляет мыш-

цами, участвующими в осуществлении нескольких различных реф-

лексов. Подобным образом мы можем рассматривать различные

системы, которые контролируют виды сложного поведения — пита-

ние, борьбу, сон — как конкурирующие за управление животным.

Очевидно, такие виды поведения несовместимы, и только один из

них возможен в каждый данный момент. Какой именно — это за-

висит от различных внутренних и внешних причин. Когда, напри-

мер, контроль осуществляет пищевая система, все остальные сис-

темы на это время должны быть заторможены.

Иногда мы можем установить, какая часть нервной системы жи-

вотного выполняет тормозные функции, обеспечивающие угнете-

ние активности, которая иначе была бы постоянной. В недавних ис-

следованиях мозга насекомых выявлены механизмы такого рода.

Мозг отбирает подходящие ответы, снимая торможение с соответ-

ствующих отделов брюшной нервной цепочки и ганглиев, которые

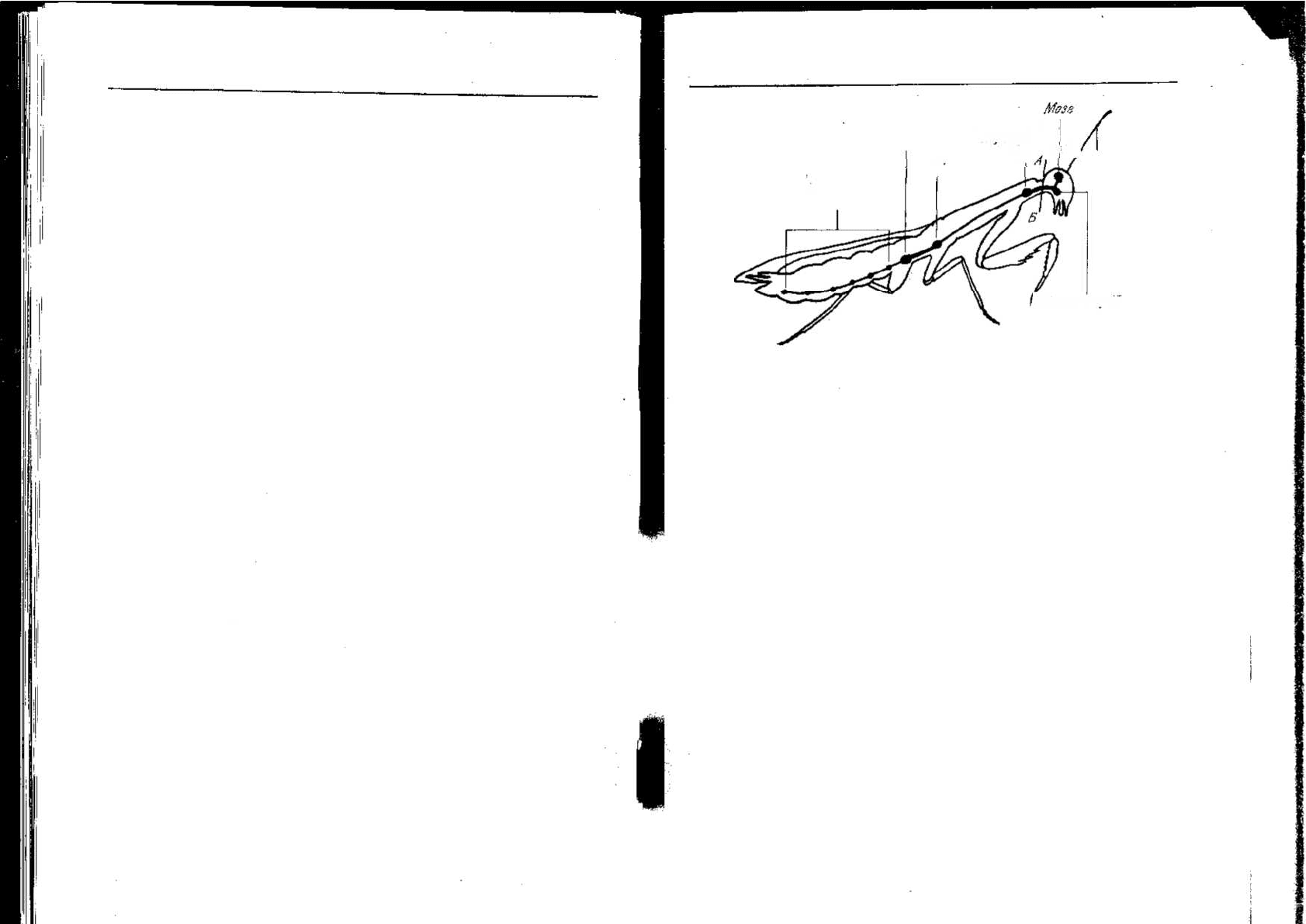

затем возбуждают необходимые мышцы. Один из наиболее ярких

примеров этого явления дает работа Рёдера [396] на степном бого-

моле (рис. 1.7). Если самца богомола обезглавить, отделив мозг от

брюшной нервной цепочки, то его тело начинает непрерывно пере-

бирать ногами, двигаясь по кругу. В дополнение к этому брюшко

Третий \

торакальный ганглий [

торакальный гангли. /

Второй таракальА

ньт ганглий

Абдоминальные

ганглии /-б

'Антенна

ffoSsmmowm

ганглии

Рис. 1.7. Схема центральной нервной системы богомола. В опытах Рёдера нервная

цепочка была перерезана по линии А Б [396].

и половые придатки непрерывно совершают копуляторные движения,

и обезглавленный самец зачастую может успешно спариться. В ес-

тественных условиях самцы тоже иногда оказываются обезглавлен-

ными, так как их самки крупны и агрессивны; отсюда следует, что

такое приспособление очень адаптивно!

Показано, что у позвоночных также часто в результате разру-

шения некоторых из областей мозга значительно облегчается сти-

муляция поведения какого-либо одного типа. Как мы увидим в

следующих главах, при трактовке результатов опытов с разруше-

нием мозговых структур необходима осторожность, однако нет

сомнений в том, что одни отделы мозга позвоночных регулируют

активность других отделов с помощью торможения.

Шеррингтон обнаружил, что после прекращения торможения

рефлекс возобновляется с большей интенсивностью. Рис. 1.6 на

примере чесательного рефлекса иллюстрирует это явление, которое

Шеррингтон назвал «рефлексом отдачи». Как правило, если слож-

ное поведение какого-то специфического типа, например ухажива-

ние, некоторое время не проявляется, то, будучи в конце концов

вызвано, оно имеет сниженный порог и повышенную интенсивность.

Возможно, что система мозга, контролирующая ухаживание, была

заторможена системами, контролирующими другие виды актив-

ности, и при устранении торможения обнаруживается что-то близ-

кое к рефлексу отдачи. Кеннеди [265, 266] рассмотрел в этом плане

некоторые аспекты поведения тлей. В поведении крылатых тлей

чередуются периоды полета и оседлого кормления на листьях.

Если тля садится на непривлекательную для нее поверхность, на-

пример на старый лист, она не задерживается там и вскоре улетает,

но летит недолго и скоро снова садится на лист. Напротив, если она

I

26

Глава 1

садится на хороший молодой росток, то остается на нем на длитель-

ное время, а когда улетает, то летит быстро и долго.

В серии изящных экспериментов Кеннеди [266] удалось исклю-

чить любое объяснение этих явлений, основанное просто на физи-

ческом истощении во время полета и восстановлении после отдыха

и питания на молодом листе. Он предполагает, что между системами,

контролирующими поведение тли в полете и во время оседлости,

существует взаимное торможение. Как и в случае рефлексов, из-за

активации системы, контролирующей поведение одного типа (осед-

лость), может временно тормозиться проявление активности систе-

мы, контролирующей полет, но в то же время порог последней сис-

темы постепенно снижается. Кеннеди назвал это «антагонистической

индукцией», которая в какой-то степени сходна с рефлексом от-

дачи.

В гл. 4 и 5 мы обсудим другие доказательства того, что системы,

контролирующие сложные формы поведения, должны тормозить

друг друга и что одни из них «прорываются», когда ослабевает бло-

кирующее их торможение. Однако рефлекс отдачи не может пол-

ностью объяснить, как одни сложные формы поведения сменяют

другие. Снижение порога могут обусловить другие факторы. На-

пример, с позиций физиологии совершенно неуместно говорить о

«торможении питья», если собаке физически недоступна поилка

с водой, но потребность в воде у нее тем не менее растет.

РЕГУЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Мы только что рассмотрели вопрос о том, как тормозные меха-

низмы могут привести к переключению активности от одной систе-

мы контроля на другую. Но очень часто рефлекс или сложная форма

поведения состоит не из внезапных переключений, а скорее из

какой-то постоянной активности, которая должна поддерживаться

на заданном уровне. Когда мы стоим свободно, без напряжения, наше

тело хорошо уравновешено и легко корректирует любые неболь-

шие толчки, которые мы можем получить. Чтобы обеспечить это,

мышцы ног и спины должны поддерживаться в состоянии напряже-

ния на каком-то постоянном уровне, и если этот уровень меняется,

то должна произойти коррекция, благодаря которой тело снова вы-

прямится. Подобно этому животные в нормальных условиях поддер-

живают вес тела на строго постоянном уровне за счет потребления

воды и пищи в правильных соотношениях. Они едят и пьют в соот- .

ветствии со своими потребностями через определенные интервалы.

Если даже они имеют пищу в избытке, то не переедают. Когда пищи -

мало, они тратят больше времени на ее поиски и, когда появляется

возможность, съедают больше, чтобы восполнить дефицит.

Оба примера показывают, каким образом поведение как гоме-

остатический процесс выполняет свою роль в сохранении status

Вефл

Л

сы и сложное поведение

27

quo. В первом случае это обеспечивается относительно простой

системой рефлексов, управляющих мышцами ног и туловища. Во

втором случае имеется набор более сложных систем, регулирующих

поиск пищи, процесс питания и насыщение. В обоих случаях для

функционирования систем требуется, чтобы конечный результат

(поза и равновесие в первом случае, состояние насыщения — во

втором) каким-то образом контролировался. Когда он не соответ-

ствует установленному уровню, в контролирующие механизмы по-

ступает сигнал, позволяющий исправить отклонение и приводящий

систему к заданному уровню.

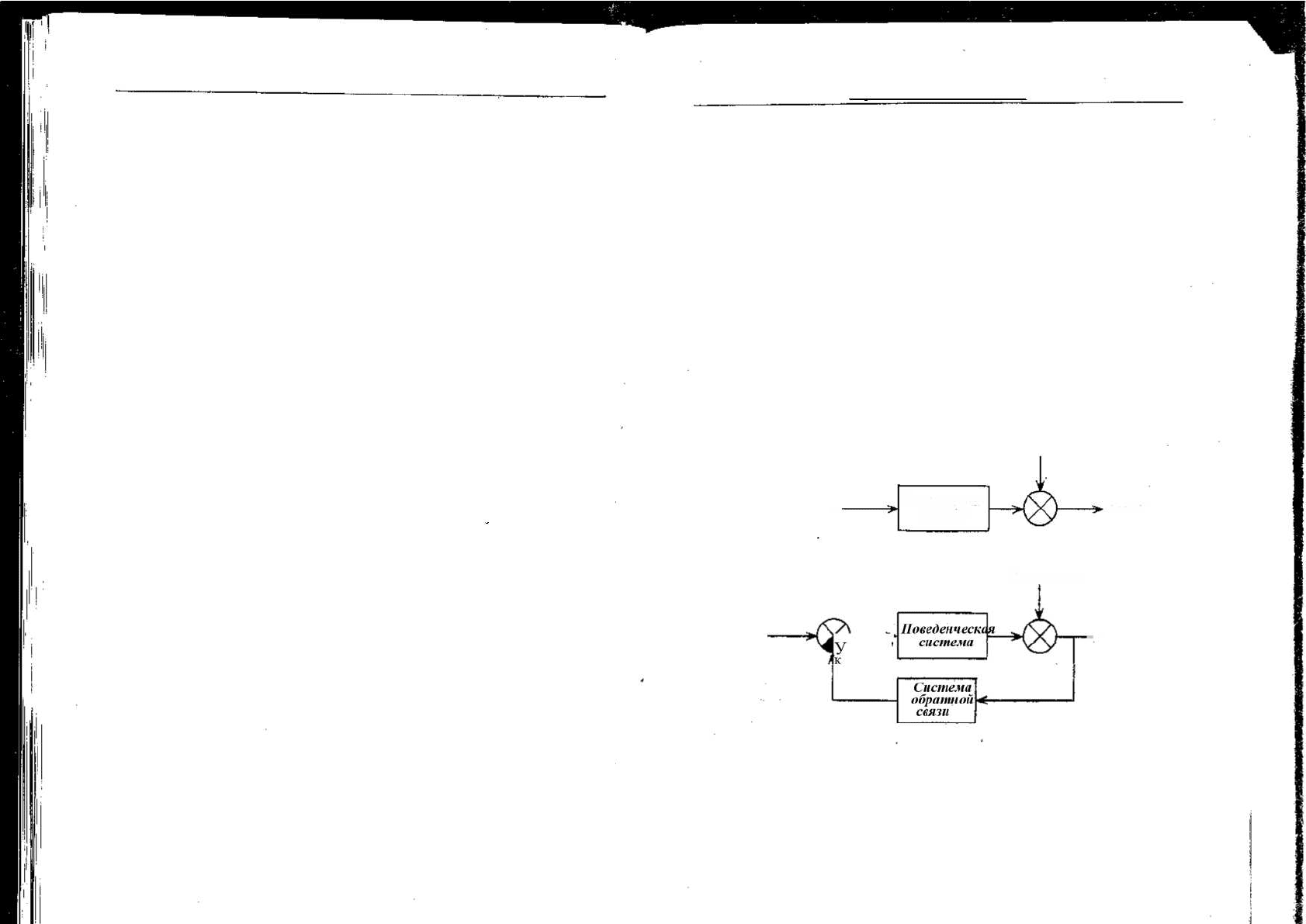

Инженерам, проектирующим контролирующие системы для ма-

шиностроения, знакомы механизмы, которые функционируют сход-

ным образом. Они называют их системами, действующими по прин-

ципу обратной связи. Некоторые диаграммы, которые мы приводим,

помогут объяснить основные принципы контроля с помощью об-

ратной связи. Мы покажем также, как их можно приложить к реф-

лексам и сложным формам поведения. Выделим два типа контроли-

рующих механизмов — с открытой цепью и с замкнутой цепью

(рис. 1.8, Л и Б).

Отклонения

Вход—

Позедвнческая

система

выход

А, Контроль с помощью

открытой цепи

Вход ~

Итлонени*

-> 'Выход

Б. Контроль о помощью

замкнутой цепи

Рис. 1.8. Схема систем регуляции с помощью открытой и замкнутой цепей. На вы-

ходной сигнал поведенческой системы воздействуют факторы отклонения (их взаи-

модействие обозначено кружком с крестом). При контроле с помощью открытой

цепи (А) изменение выходного сигнала не ведет ни к каким поправкам. При конт-

роле с помощью закрытой цепи (Б) изменения на выходе передаются и влияют на

вход в поведенческую систему. Черный сегмент круга изображает взаимодействие

между механизмами обратной связи и входным сигналом, в результате которого

выходной сигнал возвращается к исходному уровню. Система обратной связи про-

дуцирует свой собственный выходной сигнал, который пропорционален отклоне-

нию и изменяет входной сигнал в нужной степени и в нужном направлении.

12

Глава 1

В обеих системах некий механизм (обозначенный на схеме пря-

моугольником) генерирует выходной сигнал в ответ на входной сиг-

нал определенного типа, причем выходной сигнал меняется при

разного рода воздействиях. Кружком, поделенным на квадранты,

обозначен процесс, благодаря взаимодействию с которым осущест-

вляется влияние отклонений.

В системе, изображенной на верхней схеме, отклонения выход-

ного сигнала не корректируются. Если лодка движется опреде-

ленным курсом с закрепленным рулем, а боковые течения сбивают

ее с курса, то нельзя изменить ее новое направление, чтобы компен-

сировать отклонение. Это пример системы с незамкнутой цепью.

В системе с замкнутой цепью (петлей), представленной на нижней

схеме, выходной сигнал измеряется, данные об отклонениях пере-

даются обратно и оказывают влияние на входной сигнал. Обычно

изменяется его степень и направление таким образом, что выход-

ной сигнал возвращается к исходному уровню. Наша лодка в этом

случае имеет автоматического рулевого, который реагирует на не-

благоприятные течения поворотом руля, благодаря чему лодка

удерживается на курсе. Эта ситуация с замкнутой цепью включает

контроль с помощью обратной связи; очевидно, она наиболее при-

менима к рефлексам или сложным формам поведения, которые

связаны с поддержанием гомеостаза. Это не означает, что все виды

поведения контролируются с помощью обратной связи. Было по-

казано, что в некоторых случаях действует система контроля с

открытой цепью. В частности, когда движение должно быть совер-

шено очень быстро с использованием системы нейронов и синапсов,

просто нет времени изменять движение в процессе его выполнения.

«Нападение» богомола, хищнические наклонности которого мы

только что обсуждали,— один из таких случаев. Богомол движется

по направлению к мухе, медленно и точно ориентируя свое тело

(этот процесс, конечно, включает контроль с помощью обратной

связи), но раз нацелившись на жертву, он совершает движение по

принципу «все или ничего». Если муха движется после того, как

нападение началось, это ничего не изменит в характере движения

богомола.

Если вновь обратиться к нашим первоначальным примерам, к

контролю позы или потребления пищи и воды, то станет ясно, что

оба они включают систему обратной связи, которая дает возмож-

ность поддерживать оба процесса на постоянном уровне. Очевидно,

что каждому из них присущ свой особый механизм, но принципы

действия механизмов сходны.

Регуляция позы — один из примеров тонкого мышечного конт-

роля, и физиологи провели полный анализ связанных с ним меха-

низмов. Действительно, в некоторых случаях мы знаем, какие ней-

ронные пути участвуют в данном процессе, и можем идентифици-

ровать структуры, которые функционируют в качестве компонентов

РесЬлекш и сложное поведение

29

Спинной

мозг •

Чувствительный нейрон

мышечного вере/пена

Тело се тарной ялетки

Капсула мышечного веретена

^нтрвфтвло -

4

мое волокно

Bwfywtfawu/m

всшаеатый

нгйрон

Тело метонеар/г/м,

Мшонейром

Рис. 1.9. Упрощенная схема некоторых нервных путей, вовлеченных в рефлекс ра-

стяжения. Объяснения см. в тексте.

системы контроля по замкнутой цепи. На рис. 1.9 схематически

изображена типичная мышца конечности млекопитающего, которая

участвует в поддержании позы. Двигательные нейроны, тела ко-

торых расположены в вентральных рогах спинного мозга, направ-

ляют к мышцам свои волокна, и именно их активность определяет

создаваемое мышцей напряжение. Параллельно каждой скелет-

ной мышце расположены мышечные веретена, уложенные среди ее

волокон таким образом, что они сокращаются и расслабляются

вместе с ней. Это специализированные сенсорные органы для реги-

страции степени натяжения мышцы. Их сенсорные нервы входят

в спинной мозг через дорсальные корешки и контактируют там с

мотонейронами, иннервирующими данную мышцу-. Так замыкается

цепь, которая служит основой для рефлекса растяжения, о котором

уже шла речь. Когда за счет сокращения антагонистов мышца растя-

гивается, мышечные веретена растягиваются вместе с ней и в их

сенсорных волокнах повышается частота разрядов; благодаря этому

мотонейроны стимулируются таким образом, что иннервируемая

ими мышца сокращается. Можно легко соотнести элементы системы

контроля с замкнутой цепью (рис. 1.8, Б) с реальными нервными и

мышечными структурами. Выходной сигнал (степень напряжения

мышцы) изменяется благодаря растяжению других мышц. Это изме-

нение воспринимается механизмом обратной связи (мышечные вере-

тена) и передается в спинной мозг, после чего изменяется входной

сигнал (посылаемый двигательным нервом) и восстанавливается

первоначальный выходной сигнал.

Это упрощенная картина реальной ситуации, которая на самом

Деле включает в себя и другие регуляторные механизмы, обеспечи-

12

Глава 1

РесЬлекш и сложное поведение

30

вающие более тонкий контроль сокращения мышц, участвующих

как в поддержании позы, так и в движениях. Однако данная упро-

щенная картина должна проиллюстрировать реальность контроля

с помощью обратной связи в регуляции рефлексов (более подробно

см. Хайнд [217], гл. 3).

Гораздо труднее идентифицировать нейроны или рецепторы,

участвующие в регуляции потребления воды или пищи, хотя это

очень важно сделать для анализа поведения. Принцип обратной

связи ясно проявляется в пищевом поведении большинства живот-

ных, которые не едят непрерывно (как это делают некоторые бес-

позвоночные, фильтрующие воду). В гл. 4 мы более подробно рас-

смотрим вопрос о том, что в мозгу млекопитающих есть совершенно

определенные отделы, которые можно отнести к системе регуляции

пищевого поведения. Обратимся снова к рис. 1.8, J5, на котором

выходным сигналом можно считать адекватный уровень питатель-

ных веществ в крови. При голоде он снижается, и это нарушение

контролируется клетками гипоталамуса (гл. 4), которые активиру-

ют нервные механизмы, управляющие питанием. Эти механизмы

перестают работать, когда уровень сахара в крови возрастает, или

даже раньше, когда другие сигналы, например от наполненного

желудка, информируют, что еда должна быть окончена. Рис. 4.5

и его обсуждение на с. 143—144 относятся к модели мотивации,

которая включает этот вид контроля с помощью обратной связи.

Принцип обратной связи несомненно помогает нам понять, как

организовано поведение различных типов. Как мы только что ви-

дели, он приложим к рефлексам и сложным формам поведения от-

дельных особей. До некоторой степени он может быть применен

также и к группам животных. Например, мы можем рассматривать

способ реакции животных на так называемые факторы плотности

популяции как форму регуляции с помощью обратной связи. Когда

размер популяции превышает нормальный уровень, число столкно-

вений между животными увеличивается, пищи становится меньше,

а болезни распространяются быстрее — эффективность комбина-

ции этих и некоторых других факторов будет возрастать с повыше-'

нием плотности популяции. В ответ на эти изменения ухудшается

размножение животных, увеличивается эмиграция и т. д., и в ко-

нечном счете размер, популяции возвращается на прежний уровень.

Поскольку принцип обратной связи имеет чрезвычайно широкое

применение, мы будем возвращаться к нему еще не раз в различных

частях этой книги, например при обсуждении развития пения

птиц (гл. 2). В некоторых книгах по физиологии или поведению,

рассчитанных на достаточно осведомленного читателя, он рассмо-

трен более подробно, а Мак-Фар ланд [315] сделал полный обзор

вопросов, касающихся этого принципа.

Л

В этой главе мы пытались показать, что рефлексы и сложные

формы поведения имеют много общих свойств. Как мы уже указы-

вали, сложные комплексы поведения можно расчленить на более

мелкие элементы, часть из которых непосредственно приравнивается

к рефлексам. Поведение часто бывает организовано иерархически;

мы можем, например, рассматривать простые акты поведения, та-

кие, как ходьба, стояние, кусание или глотание как подчиненные

более высоким системам контроля, которые обозначают как нападе-

ние, бегство, питание и т. д. Иногда рефлексы низшего уровня могут

быть специфичны для единственного вида контроля более высокого

уровня — различные рефлексы, с помощью которых насекомое

чистит туловище, ножки, вытирает глаза, антенны и т. д., в норме

проявляются только в периоды умывания. Но обычно одни и те же

рефлексы должны быть «пригодны» для нескольких видов сложного

поведения. Например, рефлексы, которые принимают участие в по-

лете и ходьбе, должны быть использованы при миграции насеко-

мых, при поиске пищи, при размножении и т. д. Таким образом,

сложные системы регуляции поведения должны конкурировать

между собой за контроль над рефлексами, подобно тому как опи-

санные Шеррингтоном рефлексы конкурируют за управление мыш-

цами.

Конечно, объяснить наблюдаемые нами акты поведения в тер-

минах рефлекторной теории можно далеко не всегда. Такая попытка

часто бессмысленна, потому что существуют разные уровни слож-

ности и поведение необходимо анализировать в его собственных

терминах, а не просто с позиций нейрофизиологии. Тем не менее,

если при изучении поведения физиологические процессы, лежащие

в его основе, окажутся вне поля зрения исследователя, то это

будет большим упущением, потому что между различными уровнями

анализа существуют непрерывные переходы. Даже если оставить фи-

зиологию на заднем плане, всегда необходимо иметь в виду не-

прерывную активность нервной системы. Она не остается дремлю-

щей в ожидании стимулов, которые побудили бы ее к ответам. Ор-

ганы чувств и проприорецепторы в мышцах обеспечивают непре-

рывный фоновый поток импульсов, уровень которого зависит как

от внешних воздействий, так и от эфферентной импульсации мозга.

Информация из внешнего мира и от мышц объединяется в нервной

системе с информацией о различных аспектах обмена веществ в

организме, в том числе о температуре, концентрации углекислоты

и водном балансе. Любое отклонение от оптимального уровня бы-

стро корректируется, и большинство проявлений поведения, ко-

торые мы наблюдаем как результат всей этой нервной активности,

имеет непосредственное приспособительное значение для выживания

животного. Как вы видели, поведение может действовать как чув-

ствительный и мощный механизм поддержания гомеостаза.

р

ГЛАВА 2

РАЗВИТИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Раввитие поведения

33

Почти все формы поведения, которые мы наблюдаем у животных,

имеют приспособительное значение. Животные адекватно отвечают

на соответствующие стимулы и благодаря этому обеспечивают себя

пищей, находят убежище, размножаются, заботятся о потомстве.

Их действия, конечно, не безошибочны, но зачастую причиной оши-

бок служит неестественность условий, в которые животные были

перенесены. Так, например, когда птицы впервые попадают в клет-

ку, они делают тщетные попытки вырваться из нее.

ИНСТИНКТ И ОБУЧЕНИЕ

Каким образом животные так хорошо приспосабливаются к сво-

ей обычной среде обитания? Возможно, это обусловлено адекватны-

ми реакциями, запрограммированными в нервной системе животного

при рождении как часть его наследственной конституции. Пчелы,

например, наследуют способность иметь крылья и мышцы для полета,

а также способность подлетать к цветкам за пыльцой и нектаром.

Такие реакции принято называть «инстинктивными» — термин, ко-

торый часто критиковали, но который остается полезным. Инстинк-

тивное поведение развивается постепенно, как и морфологические

признаки, и естественный отбор изменяет его, чтобы лучше приспо-

собить животное к среде обитания. Инстинкт представляет собой

своего рода «видовую память», передаваемую от поколения к поко-

лению по наследству.

Возможен и альтернативный путь приспособления к среде оби-

тания: изменение животным своего поведения в процессе обучения

и накопления опыта. Животные усваивают, какие ответы дают наи-

лучшие результаты, и в соответствии с этим изменяют свое поведе-

ние.

Как инстинкт, так и обучение обеспечивают адаптивность пове-

дения за счет отбора, производимого в первом случае на протя-

жении истории вида, а во втором — на протяжении истории особи;

Однако такое четкое дихотомическое деление поведения оказыва-

ется невозможным, когда дело доходит до реальных примеров. Но

прежде чем переходить к этому, рассмотрим сначала общее значе-

ние инстинкта и обучения для животного царства.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИНКТА И ОБУЧЕНИЯ

Инстинкт наделяет животное набором адаптивных реакций, ко-

торые оказываются «готовыми» к проявлению при первой же необ-

ходимости в них. Это создает явные преимущества для животных

с коротким сроком жизни или лишенных родительской заботы.

Членистоногие, например, характеризуются замечательным разви-

тием инстинкта, потому что другие способы поведения для них не-

возможны. Самка роющей осы появляется из своей подземной ку-

колки весной. Ее родители умерли прошлым летом. Она должна

встретиться с самцом и затем выполнить сложную серию действий,

связанных с рытьем гнездовой норки, постройкой в ней камер,

охотой и умерщвлением добычи, такой, например, как гусеница.

Далее, она должна снабдить каждую камеру добычей, отложить

яйца и, наконец, «запечатать» ячейки. Все это нужно сделать в те-

чение нескольких недель, после чего она погибает. Совершенно не-

постижимо, как она могла бы выполнить всю эту плотную програм-

му, если бы должна была учиться всему от случая к случаю методом

проб и ошибок.

Ситуация с роющей осой противоположна той, в которой оказы-

вается львенок. Он рождается совершенно беспомощным, и мать обе-

регает и выкармливает его до тех пор, пока он сможет сам передви-

гаться. Постепенно он переходит на твердую пищу, приобретает

ловкость в игре с другими львятами. Он имеет постоянную возмож-

ность наблюдать родителей и других сородичей и подражать им

в преследовании и ловле добычи. Впервые поймать живую добычу

львенок может в возрасте 6 мес, но пройдет не менее 2 лет, пока он

вырастет достаточно, чтобы питаться самостоятельно. Его поведение,

и особенно методы и уловки, используемые им во время охоты,

могут изменяться в соответствии с обстоятельствами на протяжении

всей его жизни.

Роющая оса, для которой характерно предустановленное ин-

стинктивное поведение, и лев, который относительно свободно обу-

чается, представляют две крайние точки на шкале поведенческих

актов. На самом деле в приведенных описаниях действительный ха-

рактер развития поведения этих животных чрезвычайно упрощен.

Роющая оса за свою короткую жизнь может и должна обучиться

многому, например запомнить точное расположение каждой из

своих норок, потому что она должна возвращаться к ним после вы-

ходов на охоту. Молодой лев обладает некоторыми хищническими

наклонностями, которые несомненно инстинктивны, хотя лев должен

учиться, как их применять.

У всех животных более высокого уровня развития, чем кольча-

тые черви, обнаруживаются оба этих вида поведения, и каждый имеет

свои собственные особые преимущества. Это положение хорошо

иллюстрируется примерами в исследованиях криков птиц. У птиц

I

2 № 147

68

Глава 2

часто обнаруживается сильное развитие как инстинктов, так и спо-

собности к обучению. Как мы рассмотрим далее, для того чтобы песня

самца окончательно сформировалась, ему необходимо не только

петь самому, но и слушать других самцов. Что же касается криков

тревоги, то оказалось, что у всех изученных видов они полностью

воспринимаются и воспроизводятся с первого же раза. Естественный

отбор благоприятствовал врожденным реакциям там, где задержка

на обучение могла бы оказаться фатальной. Такие контрасты на-

водят на мысль, что сам по себе тип развития может эволюциониро-

вать путем отбора (с. 73—74).

Одно из преимуществ обучения перед инстинктом — его большая

потенциальная способность изменять поведение при столкновении

с изменившимися обстоятельствами. Оно несомненно более важно

для животных с долгим сроком жизни, чем для насекомых, которые

живут лишь несколько недель. Другим существенным фактором

может быть размер тела, так как высокоразвитая способность к

обучению сопряжена с относительно большим количеством мозговой

ткани, что невозможно для очень маленьких животных. Обычно

размеры тела и срок жизни в некоторых пределах положительно кор-

релируют: крупные животные живут дольше, чем мелкие. Не говоря

о физических факторах, ясно, что благодаря естественному отбору

возможны разные степени способности к обучению в соответствии

с историей вида. Два наиболее развитых отряда насекомых, пере-

пончатокрылые (муравьи, пчелы и осы) и двукрылые, сопоставимы

по размерам и продолжительности жизни. Для перепончатокрылых

в дополнение к их богатому набору инстинктивных действий харак-

терна чрезвычайная легкость обучения, хотя и специализирован-

ного типа, и это играет важную роль в их жизни. В течение коротких

трех недель, когда рабочая пчела летает за взятком, она запоминает

точное расположение своего улья и цветущих культур, на которых

кормится. В течение дня она может перелетать от одних культур

к другим, потому что запоминает, в какое время на какой из них

выделяется больше всего нектара. После трех посещений кормушки,

помеченной определенным цветом, пчела-сборщица запоминает этот

цвет на весь оставшийся период жизни. Даже после единственного

посещения кормушки пчела реагирует на соответствующий цвет,

и лишь через 5—6 дней ее реакции возвращаются к среднему уровню

[342].

Двукрылые тоже могут обучаться. Журчалки, например, запо-

минают положение цветов, которые они посещают, а комнатные мухи

стремятся садиться в комнате на одни и те же места. Доказано

также, что с помощью специальных приемов можно выработать у

дрозофилы некоторые простые дифференцировки. Но у большей

части двукрылых память коротка, а возможности обучения очень

ограниченны. В отличие от перепончатокрылых они не строят по-

стоянных гнезд, к которым должны были бы возвращаться регуляр-

Развитие поведения

57

но. Для их короткой жизни им вполне достаточно наследственно

обусловленных реакций на стимулы, которые сигнализируют о

присутствии пищи, убежища и партнера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТИНКТА И ОБУЧЕНИЯ

Рассмотрим более подробно характеристики инстинкта и обу-

чения. Две особенности инстинктивных действий на первый взгляд

могут показаться уникальными. Во-первых, эти действия представ-

ляют собой закрепленные стереотипные комплексы движений, очень

сходные у всех особей данного вида. Например, все роющие осы

одного вида строят свои гнезда одинаковым способом; все домаш-

ние петухи совершают одну и ту же серию движений, когда ухажива-

ют за курами, и т. д. Во-вторых, инстинктивные действия часто

Легко вызываются очень простыми стимулами. Сталкиваясь со слож-

ной ситуацией, животное реагирует на одну ее часть и фактически

игнорирует остальные. Зарянка, например, гораздо агрессивнее

при виде пучка красных перьев из грудки самца-соперника, чем

при виде птицы, у которой отсутствуют только эти перья.

Поразительно, однако, что эти характеристики совершенно не

годятся для того, чтобы отличать инстинкт от обучения. Послед-

нее часто описывается довольно неопределенно как «более лабиль-

ное» поведение, но на деле набор связанных с ним движений может

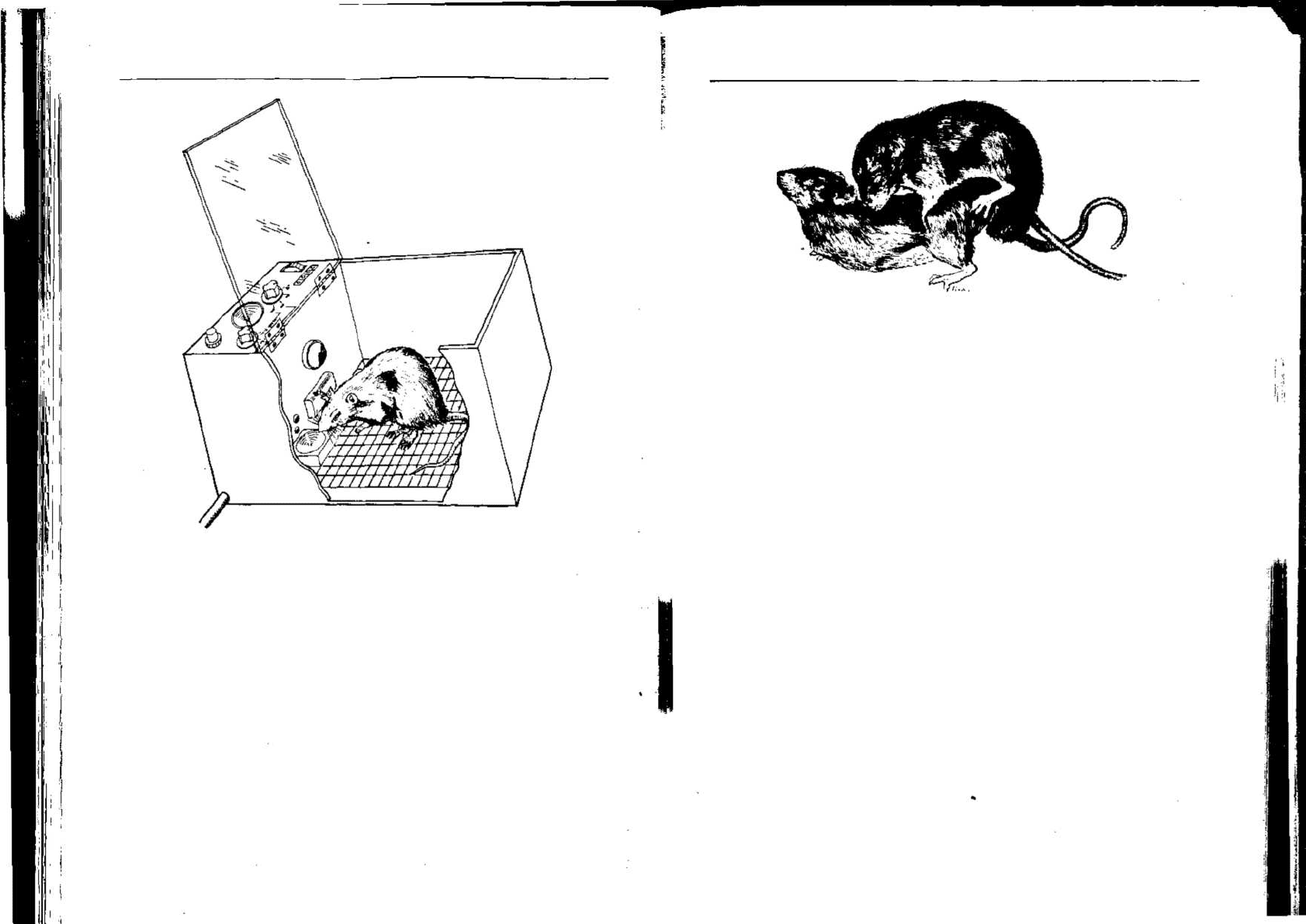

быть столь же стереотипным, как и при инстинкте. Крысы, поме-

щенные в камеру, где они должны научиться нажимать на выступаю-

щий из стенки камеры рычаг, чтобы получить пищевую таблетку

(рис. 2.1), применяют для этого разные способы. Некоторые ис-

пользуют всегда левую лапу, другие нажимают подбородком, причем

обычно крысы проявляют консерватизм в использовании избранного

ими метода. В своей очаровательной книге «Кольцо царя Соломона»

Лоренц [306] описывает в интереснейших деталях, как куторы изу-

чают географию окрестностей гнезда. Если в каком-то месте своего

пути они должны перепрыгивать через небольшой брусок, они зау-

чивают это движение так прочно, что продолжают совершать пры-

жок точно таким же образом даже после того, как препятствие

устранено. Есть масса других примеров, когда животные испыты-

вают сходные трудности, если им нужно разучиться делать что-то.

Оказывается, движения после обучения становятся почти «автома-

тическими» и могут сохраняться, даже если перестают быть эффек-

тивными. Выученные двигательные акты почти всегда вызываются

какими-то специфическими признаками окружающей среды, тогда

как, так же как и в случае инстинктов, другие ее признаки могут

игнорироваться. В сложной меняющейся обстановке животное от-

носительно легко обучается зыделять один ключевой стимул.

Если мы хотим выявить какое-то кардинальное различие между

инстинктивным и приобретенным поведением, то должны основы-

2*

П'1

60

Г лава 2

Рис. 2.1. Крыса в скиннеровской камере. При нажиме на рычаг в кормушке появ-

ляются маленькие пищевые таблетки.

I ;

ваться не на их xapaKTepncTHKax

v

а на способе развития того и

другого у данной особи. Сопоставим поведение крысы при обучении

нажатию рычага для получения пищи с инстинктивным поведением

при спаривании, Каждая крыса нажимает на рычаг стереотипным

способом, но эти способы различны у разных крыс. В отличие от

этого готовые к размножению самки, когда самец делает садку,

принимают одну и ту же позу подставления (рис. 2.2). Далее, если

мы поместим голодную крысу в камеру с рычагом, то могут пройти

часы, прежде чем она случайно толкнет его. Но если девственную

самку подготовить к размножению путем гормональных инъекций,

то она примет позу подставления после короткого опыта общения с

самцом.

Основой критерия инстинктивного поведения является способ

его развития, а наиболее общий метод тестирования — так называе-

мый опыт с изоляцией, Животных содержат индивидуально вне кон-

Развитие поведения 37

Рис. 2.2. Спаривание у крыс [28]. Поза самки с поднятым газом и отогнутым хво-

стом очень стереотипна. Давление передних лап на ее .бока — один из стимулов,

необходимых для того, чтобы самка реагировала.

такта с сородичами со столь раннего возраста, насколько это воз-

можно. Когда живбтное вырастает, проверяют его реакции на

разные стимулы и сравнивают их с реакциями нормально выращен-

ных животных. В действительно строгих условиях изоляции было

исследовано довольно мало животных, однако показано, что неко-

торые рыбы и птицы совершенно нормально выполняют многие ком-

плексы реакций полового, пищевого и ориентировочного поведения

после выращивания в изоляции. Жизненные циклы многих насеко-

мых представляют собой естественные опыты с изоляцией. Они ярко

свидетельствуют о том, что в формировании поведения взрослых

насекомых ни тренировка, ни обучение не играют роли. Хотя та-

кие опыты бесспорно позволяют нам исключить возможность того,

что животные учатся, как сделать что-то, они дают лишь очень

ограниченное представление о факторах, которые могут действовать

в период развития,— обучение и тренировка только две из большого

набора возможностей.

Дело в том, что в опытах с изоляцией можно показать только,

какие факторы не важны для развития поведения, но при этом ни-

чего нельзя сказать о том, какие факторы в нем участвуют. Напри-

мер, молодые кряквы, выведенные в инкубаторе, первое время реа-

гируют предпочтительно на крики крякв, а не других близких им

видов. Они явно инстинктивно предпочитают крики своих сороди-

чей. Однако Готтлиб [171, 172] показал, что один из факторов,

участвующих в развитии этого предпочтения,— это способность

утиных эмбрионов воспринимать звуки, совершенно не похожие

, на крики матери, которые они сами и другие утята производят,

пока еще находятся в скорлупе.

Нет сомнения в том, что развитие многих форм поведения должно

быть генетически обусловлено и наследственно детерминировано

38

Глава 2

Развитие поведения

39

потенциями центральной нервной системы. Это положение необхо-

димо иметь в виду при изучении развития поведения. Разумеется,

мы не должны довольствоваться лишь отнесением таких форм по-

ведения к «инстинктивным». Гены могут контролировать развитие

поведения, но для этого они должны взаимодействовать с окружаю-

щей животное средой. Утята в опытах Готтлиба, прежде чем начать

реагировать на призывы матери, нуждались в некоторой звуковой

стимуляции. Наша задача будет заключаться в том, чтобы найти те

факторы в окружении животного, которые влияют на развитие его

инстинктивного поведения. Очевидно, мы должны избегать любой

простой дихотомии, которая приписывает инстинкт действию генов,

а обучение влиянию среды. В развитии всех форм поведения долж-

ны участвовать оба этих фактора. Казалось бы, нет нужды особо

подчеркивать это очевидное положение, но в действительности до

совсем недавнего времени именно непонимание этого положения

служило причиной больших разногласий среди исследователей пове-

дения животных.

ЭТОЛОГИ и психологи

После второй мировой войны на Западе сложились две основные

школы исследователей поведения животных. Первую составляли в

основном американские специалисты по экспериментальной пси-

хологии. Их родоначальником был Уотсон [488], чья книга «Бихе-

виоризм», опубликованная в 1924 г., явилась поворотным пунктом

в развитии современного экспериментального подхода к изучению

поведения. Вторая школа — преимущественно европейская — была

основана в конце 30-х годов Конрадом Лоренцем, австрийским ис-

следователем, работавшим в Германии. Он был связан с Нико Тин-

бергеном (Голландия), с которым сотрудничал еще в ранних рабо-

тах. После окончания войны Лоренц и Тинберген организовали

исследовате 1ьские группы, куда вошли различные ученые, большей

частью зоологи. Они называли себя «этологами» и этологию опреде-

ляли просто как «научное изучение поведения».

Этологи и американские психологи подходили к изучению пове-

дения с противоположных сторон. Этологи изучали широкий круг

видов животных в условиях, близких к естественным, часто в поле

с использованием укрытий, Они находились под впечатлением бо-

гатого разнообразия форм адаптивного поведения у насекомых,

рыб и птиц и сосредоточились на их изучении. В основном они изу-

чали поведение животных в период размножения, поскольку за ним

удобно наблюдать. Кроме того, этологи часто достигали больших

успехов в содержании животных в неволе и добивались их размно-

жения.

Первоначальный подход этологов описан Тинбергеном [460] в.

его книге «Изучение инстинкта». Позднее он развил свои идеи в

замечательном обзоре [466], где рассматриваются цели этологии.

В основном эти идеи касаются способов, с помощью которых по-

ведение животных обеспечивает их выживание. Этологи изучили

стимулы, которые вызывают инстинктивное поведение, и мотива-

цию, которая его контролирует, и впоследствии часто изучали в

деталях развитие такого поведения. Центральной проблемой для

них всегда была функция и эволюция поведения. Этологи изучают

эволюцию поведения путем сопоставления поведения близкородст-

венных видов и устанавливают происхождение отдельных поведен-

ческих актов подобно тому, как сравнительные анатомы делают

это в отношении признаков строения. Исследователи, занимающиеся

этологией, не очень интересуются проблемами, связанными с обу-

чением, и хотя они признают, что животные способны к обучению,

обычно они не рассматривают этот факт или исключают его из

своих теорий и экспериментов.

Вместе с тем экспериментальные психологи интересуются почти

исключительно обучением. Они в значительной степени пренебрега-

ют поведением животных в естественных условиях и намеренно

ограничивают их в условиях эксперимента. Поведение животного

в лабиринте и в «челночной камере», в которой его учат переходить

из одной половины камеры в другую, чтобы избежать электрического

раздражения, в «скиннеровской камере», в которой его учат нажи-

мать на рычаг или клевать ключ для получения пищи или питья

в качестве вознаграждения,— таковы ситуации, которые интересу-

ют психологов. Их цель заключается, во-первых, в составлении «за-

конов поведения», которые описали бы, как поведение изменяется

при данном уровне тренировки, подкрепления или наказания, и,

во-вторых, в составлении прогнозов относительно, например, той

или другой экспериментальной ситуации для осуществления обу-

чения.

Неудивительно, что экспериментальные психологи использова-

ли более ограниченный набор животных, чем этологи. Самый лучший

объект в исследованиях по обучению — млекопитающие, которых

психологи преимущественно и использовали, в основном отдавая

предпочтение белым лабораторным крысам.

Сначала обе школы мало замечали работы друг друга, но через

несколько лет возник перекрестный огонь и каждая старалась за-

нять довольно крайние позиции. Работа Лермана [286], например,

может служить крайним вариантом выступления против концепции

этологов того периода

1

. Психологи обвиняли этологов в недооценке

1

Упоминая здесь Лермана, мы как бы причисляем его к лагерю психологов,

но это совершенно неверно. Он имел хорошее биологическое образование и, хотя

и выступал с критикой многих положений ранней этологической теории, симпати-

зировал их подходу и весьма критически относился к большей части современной

экспериментальной психологии. Описание работ Лермана, имевших в этом плане

большое влияние, можно найти у Бира [44].