Меннинг О. Поведение животных. Вводный курс

Подождите немного. Документ загружается.

р

I iff

Глава 3

Источник пики

расположен

в 4-О "правее Солнца

Источник naiuu расло

ложен в .••• л v • v • - . >v -

нем от„ Свлниа лаппав-

.„м,,,, (tso") |

'Пробег с тлянием

прямо вниз' по сотам

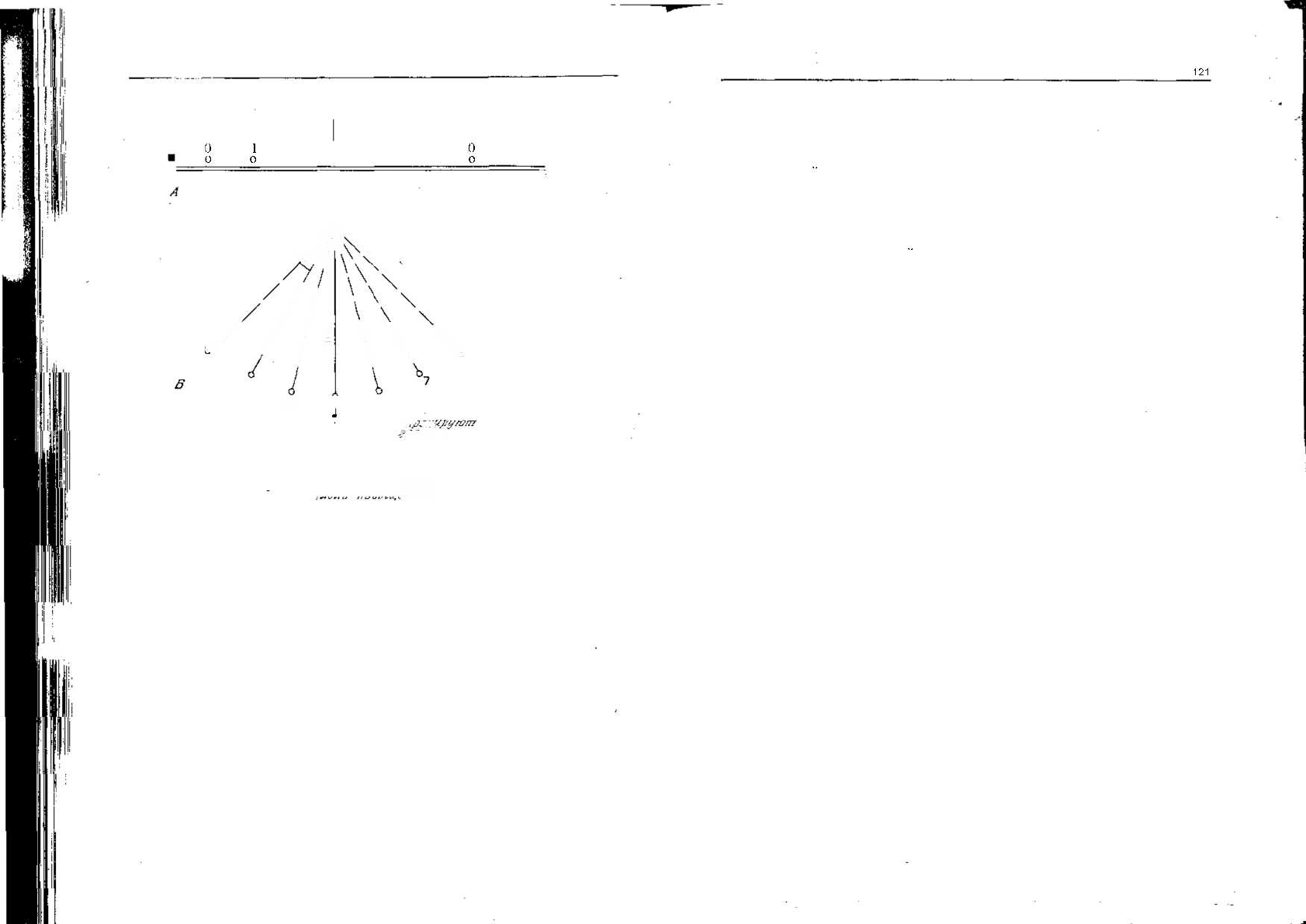

Рис. 3.17. Виляющий танец пчелы ([522] с изменениями; подробности даны в тек-

сте). А. Танец иногда выполняется на горизонтальной поверхности перед летком.

Линия виляющего пробега «указывает» прямо на источник пищи. Б. На вертикаль-

ных сотах угол отклонения виляющей линии от вертикали равен углу между на-

правлением на Солнце и на источник пищи. В Танец прямо вниз по сотам озна-

чает направление точно от Солнца, а прямо вверх — направление точно к Солнцу,

гали дальше, до 5 км и даже более. В последующих работах было

показано, что во время виляний брюшком пчела издает серии вы-

соких звуков [146]. Виляющий танец, как указывал фон Фриш,

передает очень много информации; он «считывается» следующими

Стимулы и коммуникация

119

за танцовщицей пчелами, которые повторяют каждое ее движение.

Виляющий танец передает информацию и о расстоянии, и о на-

правлении к источнику пищи. Расстояние коррелирует с нескольки-

ми параметрами танца. Фон Фриш провел измерения его темпа,

и оказалось, что с увеличением расстояния последний падает, сна-

чала резко, потом постепенно. Пчела совершает 9—10 полных

циклов за 15 с, если пища находится в 100 м, и лишь 2, если —

в 6 км. Количество виляний брюшком и длительность танца с виля-

нием также коррелируют с расстоянием, увеличиваясь по мере его

роста. Наконец, длительность звуковых сигналов во время пробега

с виляниями также увеличивается с расстоянием. Фон Фриш не

имел доказательств, которые позволили бы ему выяснить, какой из

этих признаков, определяющих расстояние, был важен для пчел,

копирующих танец разведчицы.

Пожалуй, самое замечательное свойство виляющего танца —

его связь с направлением на источник пищи. Маленькая южно-

азиатская пчела Apis florea — близкая родственница медоносной

пчелы. Она строит на открытом месте единственный вертикальный

сот с ровной площадкой на его верхушке. Линдауэр 1297] описывает,

как эта пчела исполняет свой виляющий танец на площадке. Про-

бег с вилянием направлен к источнику пищи, т. е. действует как

указатель. В очень редких случаях медоносные пчелы танцуют на

горизонтальной площадке перед летком. Если это происходит, то

так же, как и у Apis florea, в их танцах есть сообщение о направле-

нии на источник пищи (рис. 3.17, А). Однако это наблюдение не

было использовано фон Фришем, потому что он наблюдал танцы

в обычном месте — на вертикальной поверхности внутри улья.

В этом случае он отметил, что направление пробега с вилянием было

постоянным на всем протяжении танца и что оно было одинаковым

у всех разведчиц, танцевавших после посещения одной и той же кор-

мушки. Данные о том, что другие разведчицы, прилетавшие от раз-

ных блюдечек с сиропом, ориентировали свой танец под разными уг-

лами, даже когда расстояния до них были сравнимыми, послужили

косвенным доказательством того, что угол танца каким-то образом

связан с указываемым направлением. В тот же период было сдела-

но решающее наблюдение. Фон Фриш регистрировал танец за тан-

цем в течение всего дня, по мере того как пчелы возвращались от

одного и того же источника пищи, и обнаружил, что направление

пробега с движениями виляния брюшком постепенно меняется. Оно

сдвигается в час в среднем на 15°, и это может означать только одно:

этот параметр связан с видимым перемещением Солнца. На

рис. 13.17, Б и 13.17, В показано, как это происходит. Летающие

за взятком пчелы, подобно многим другим насекомым, используют

Солнце как компас и отмечают положение источника пищи относи-

тельно его. Пусть источник пищи расположен в 40° правее Солнца.

Во время танца на вертикальной поверхности сота Солнца не видно,

I

88

Глава 3

Стимулы и коммуникация 119 62

Сборщицы кормятся

в /affOM от улья

!«;; •

Улей

1 19113 25 3

о о®о о о

500л- 1000л/ 1500м

2000л

-Дорога

Улей

//

/

У /

13 13

58

,///

//

/ J

/ 8

•I

\

4

\

\ \

3

Т132 37

/

Сборщиц . -' .

здесь, в ."• 887 8888

о JJaxyuue блюдечки, т которых отмечают

лрилетевших

ггл Лл гГшЛтщк-а/зп

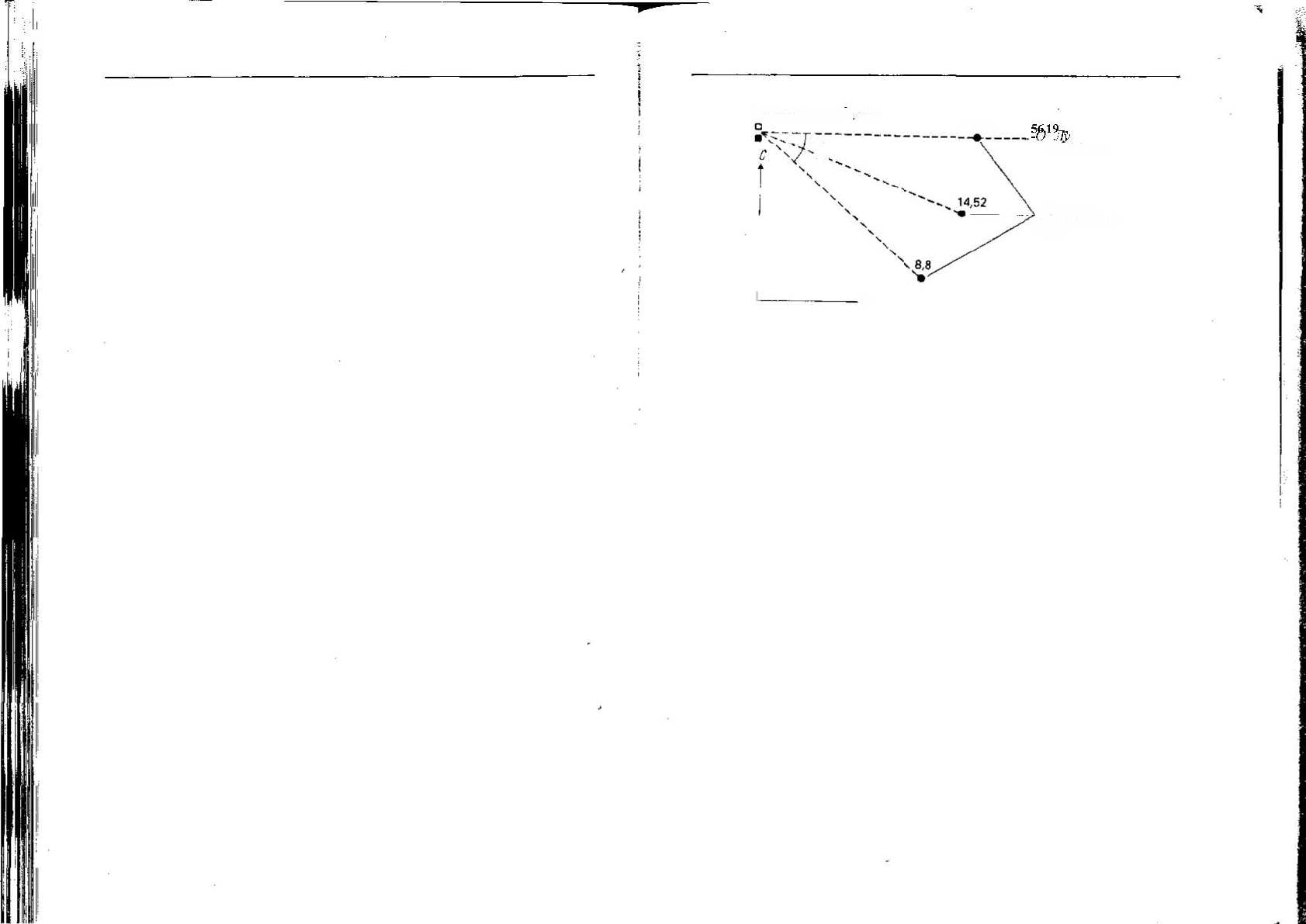

Рис. 3.18. Опыты, проведенные фон Фришем и его сотрудниками для того чтобы

определить, как с помощью виляющего танца пчелы передают информацию о рас-

стоянии и направлении (| (56! с изменениями)- А Тест на определение расстояния.

Сборщиц приучают летать к кормушке с жидкой пахучей пищей в 1050 м к востоку

от улья. Затем в том же направлении на расстояниях от 100 до 2000 м от улья были

расставлены пахучие блюдечки без пищи. Таней вызывают внезапным повышением

концентрации сахара в кормушке с пищей. Приле1ающих на каждое из блюдечек

пчел учитывали, но не ловили. Цифры, указанные на схеме вверху, обозначают

число посещений каждого из блюдечек во время опыта. Большинство пчел приле-

тало на блюдечки, близкие к месту подкормки б. Тест на определение направле-

ния Процедура в основном та же, что и в предыдущем опыте, только блюдечки

расставляли на равном расстоянии в разных направлениях от улья Большинство

пчел прилетает на блюдечки, близкие по направлению к кормушке, куда научили

летать разведчиц.

и пчела производит транспозицию — указывает этот угол не по от-

ношению к Солнцу, а по отношению к силе тяжести. В соответствии

с существующим у медоносных пчел «соглашением» направление

вверх по вертикали указывает прямо на Солнце. Поэтому пробег

с вилянием ориентирован у разведчицы под углом 40° вправо от вер-

тикали. Она будет менять этот угол в соответствии с видимым дви-

жением Солнца по небу. Фон Фриш в конце концов понял язык танца

пчел, и мир был вынужден признать, что передавать информацию

в символической форме может не только человек — это способно

делать такое скромное создание, как пчела.

Фон Фриш и его сотрудники не сомневались, что танец служит

средством передачи информации. Когда пчелы следуют за движения-

ми танцующей разведчицы посоту,они улавливают ритм и ориента-

цию танца и затем переводят значение угла танца по отношению

к силе тяжести снова в угол по отношению к Солнцу.Это утверждение

основывается на множестве экспериментов. В экспериментах пчелам

предлагали ряд блюдечек с сиропом, расположенных так, чтобы про-

верить точность, с которой пчелы, вовлеченные в танец, восприни-

мают информацию о направлении и расстоянии. На рис. 3.18 по-

казаны два наиболее обычных типа расположения блюдечек с си-

ропом. С помощью линий, соединяющих улей с блюдечками, рас-

положенными в одном направлении от улья, но на разных расстоя-

ниях, проверяли передачу информации о расстоянии, тогда как с

помощью линий, расположенных веером по дуге и соединяющих

равноудаленные блюдечки с ульем, проверяли передачу информации

о направлении. На этом рисунке представлены также результаты

обычных опытов, свидетельствующие о том, что самое большое чис-

ло пчел было на блюдечке, ближайшем к тому, откуда прилетела

разведчица, а в обе стороны от него число пчел быстро падает. (Дру-

гие детали опыта даны в подписи к рисунку.)

Такого рода данные обычно расцениваются как убедительный

довод в пользу того, что танец представляет собой действенную сис-

тему передачи информации. Однако, проделав серию экспериментов,

Веннер и его соавторы высказали противоположную гипотезу: танец

просто стимулирует пчел покидать улей и искать пищу, обнаружи-

ваемую затем при помощи обоняния (лучше всего данные этих эк-

спериментов обобщены в работе Уэллса и Веннера [495]).

Прежде чем обсуждать эту гипотезу, важно отметить, что Веннер

и сотрудники не отрицают данных фон Фриша о форме танца и ее

связи с направлением и расстоянием, однако они считают, что эта

информация не передается. В качестве самого очевидного возраже-

ния возникает вопрос; для чего же тогда развилась столь замеча-

тельная зависимость? Хотя это возражение интуитивно представля-

ется разумным, оно на самом деле не является веским аргументом,

потому что исходит из того, что любое биологическое явление долж-

но иметь функциональное значение. Уэллсу и Веннеру удалось-

привести несколько примеров, из которых действительно следует,,

что содержащаяся в поведении животных информация не использу-

ется сородичами. Детье [131] описал поисковые движения мух после

того, как они находят небольшой источник пищи, например каплю

сахарного сиропа, и опустошают его. Их «танец» может передать

наблюдателю информацию о форме и концентрации источника пищи,

но другие мухи на нее не реагируют. Конечно, пчелы отвечают на

виляющий танец разведчицы, но, по гипотезе Веннера, он просто

hi: I

88

Глава 3

Глава 3 Стимулы и коммуникация 119

123

побуждает их искать пищу вокруг, подобно тому как это делают

муравьи-фуражиры. Веннер согласен с фон Фришем в том, что во-

влеченные в танец пчелы улавливают от танцующей пчелы обоня-

тельные сигналы об источнике пищи—его запах сохраняется на ее

теле.

Опыты группы Веннера в основном сходны по своей форме с

опытами, поставленными фон Фришем. В них также расставляли

ряд блюдечек, чтобы проверить, как вовлеченные в танец пчелы

определяют направление и расстояние. Веннер и его сотрудники

уделяли большое внимание обонятельным сигналам от источника

пищи и направлению ветра во время его поисков сборщицами. В не-

которых из их опытов пчелы должны были делать выбор между

блюдечками, которые предварительно были маркированы запаховой

меткой и указаны танцем разведчицы, но в момент выбора не рас-

пространяли запаха, и блюдечками, которые до этого никогда не

посещались пчелами, но находились на том же расстоянии и имели

тот же запах. Большинство пчел предпочитало последние, хотя их

положение не могло быть указано танцующими пчелами. Резуль-

таты подобного рода совершенно расходятся с гипотезой о роли язы-

ка танца, однако известно, что сильные запахи в улье иногда за-

ставляют сборщиц вылетать и искать корм даже в отсутствие тан-

цев. Возможно, что сильные запахи, использованные в этих опы-

тах, действовали именно таким образом, и, после того как танец

привлекал небольшое количество пчел, сборщицы отправлялись

на маркированные запахом блюдечки. Несомненно, что пчелы могут

улавливать очень слабые запаховые сигналы, и, кроме того, они

могут садиться на блюдечки при виде пчел, уже кормящихся там.

Что касается описанных выше опытов, то мы можем предложить

альтернативу гипотезе, опирающейся на обоняние, но вместе с тем

многочисленные эксперименты группы Веннера убедительно показы-

вают, что обоняние должно играть некоторую роль в выборе посе-

щаемых пчелой блюдечек. Была доказана также важность направ-

ления ветра, который редко учитывался в исходных опытах фон

Фриша. Во многих его опытах все блюдечки были маркированы за-

пахом, но, даже когда это не делалось, мы должны помнить, что

пчелы метят источники пищи запахом собственных брюшных на-

зановых желез.

Рис. 3.19 иллюстрирует одну из самых убедительных демонстра-

ций влияния вида и запаха пчел, уже кормящихся на блюдечках.

В опытах использовали два соседних улья, в которых пчелы имели

разную окраску тела, так что их легко можно было различать.

В 200 м от ульев были веером расположены пункты кормления,

подобно тому как это было сделано в опытах фон Фриша для про-

верки передачи информации о направлении; все пункты были снаб-

жены пахучим сахарным сиропом. Сборщиц из одного улья, кото-

рый был назван экспериментальным, приучили летать только на

Экспериментальный

и кш/трольнь.'у г/ли

22,21

20°

20

е

"'

нггт

/шсюрмки

Хвплтуш/п/

npasjieve/w/х

мм

I

Шм

J

Рис. 3.19. Опьп с двумя ульями (описан в тексте) [523J. Первое число рядом с каж-

дой из кормушек означает процент пчел, прилетевших из экспериментального

улья, когда контрольный улей был закрыт. Второе число означает то же при усло-

вии, что контрольный улей был открыт и пчелы в нем были активны. Отметьте,

что пчелы из экспериментального улья были склонны больше летать на среднюю

из трех кормушек, когда контрольный улей был открыт; она же оказалась самой

популярной и для пчел из контрольного улья. Ветер во время опыта был юго-во-

сточным (140°) и имел скорость 8 узлов.

фуражировочный пункт, а сборщиц из другого улья (контрольного)

сходным образом приучали летать в три остальных пункта, кроме

фуражировочного. В опыте сравнивали число пчел, привлеченных

из экспериментального улья, когда контрольный улей 1) был за-

крыт и когда он 2) был открыт. Всех прилетавших на блюдечки пчел

Ловили, прежде чем они могли вернуться в свои ульи. В с ыте

1) пчелы из экспериментального улья получали информацию то ько

из танца разведчиц, а также на основании их вида и запаха на фура*

жировочном пункте. Во время опыта 2) к этой информации был до-

бавлен вид и запах разведчиц и сборщиц из контрольного улья,

посещающих и остальные пункты. Рис. 3.19 показывает, что пчелы

из экспериментального улья выбирают направление к фуражиро-

вочному пункту, только когда открыт лишь их собственный улей.

Когда же открыт также и контрольный улей, они распределяются

по кормушкам более случайным образом. Эти данные показывают,

что при некоторых обстоятельствах вид и запах других пчел могут

перевешивать информацию, доставляемую танцем.

В подтверждение этого заключения высказанная Уэллсом и

Веннером критика гипотезы о языке привлекает внимание к тому

факту, что пчелы, посещающие блюдечки с сиропом, совершают

много ошибок (часто гораздо больше, чем в экспериментах, проил-

люстрированных на рис. 3.18). Далее, им зачастую требуется много

времени, чтобы найти их,— гораздо больше, чем можно ожидать

при прямом полете по точным координатам положения кормушки,

указанным в танце. Такие задержки и ошибки хорошо объясняются

гипотезой о роли обоняния.

88

Глава 3

Сам фон Фриш сознавал, что коммуникации посредством языка

свойственны ошибки. В очень ценной ранней работе Холдейна и

Спорвея [1931 количественно проанализирована ее точность. Хотя

о «точной информации» и «точной локализации» говорится во многих

работах, где обсуждаются исследования фон Фриша, на самом деле,

если наблюдать виляющий танец в его развитии, становится ясно,

что угол прямолинейного пробега значительно варьирует от случая

к случаю. Танец часто исполняется на переполненных сотах,

где танцовщицу теснят другие пчелы. Глаз человека может выде-

лить среднюю линию последовательных пробегов и вычислить сред-

ний угол. Вероятно, привлеченные танцем пчелы могут делать

то же самое, но нельзя ожидать, что указанное направление будет

абсолютно точным. Те же ошибки свойственны, по-видимому, и тем-

пу танца и сопровождающим его звукам, которые передают инфор-

мацию о расстоянии. Ясно, что такие ошибки никоим образом не

лишают убедительности гипотезу о языке танца и не влияют на

способ его функционирования. Опыты с небольшими дискретными

источниками пищи довольно искусственны, В естественных усло-

виях источник пищи, о котором сигнализирует танцовщица, обычно

представляет собой скопление цветов, например липовую рощу

или клеверное поле. Сборщицы находят их довольно легко, даже

если информация, переданная танцем, не очень точна.

После нескольких лет литературных дебатов (четко и увлека-

тельно описанных Гоулдом [1731) /пришлось признать, что решаю-

щий довод в пользу одной из гипотез все еще отсутствует. Поскольку

трудно представить себе, чтобы установленная связь между формой

танца и положением источника пищи не несла бы никакой функции,

большинство поддерживало фон Фриша. Казалось бы, все можно

уладить довольно просто, но фактически почти все эксперименты ос-

тавляли какую-то неопределенность, хотя бы уже потому, что ги-

потезу о роли обоняния трудно опровергнуть полностью: раз пчелы

посещают блюдечки с пищей, следовательно, они оставляют после

себя какие-то следы запаха. Было необходимо, чтобы пчела испол-

нила виляющий танец, указав направление и расстояние до блю-

дечка с пищей, где она никогда не была.

«Модель» пчелы, изготовленная для выполнения танца под

контролем человека, была бы идеальным решением вопроса. Хотя

было сделано несколько попыток такого рода, к сожалению, никому'

не удалось заставить пчел адекватно реагировать на модель и при-

соединяться к ее танцам. Однако недавно Гоулд [173] предложил

очень элегантное решение этой задачи. Он использовал факт, откры-

тый несколькими годами ранее: если сбоку от вертикального сота

имеется небольшой источник света, то пчелы часто будут принимать

его за Солнце. Это значит, что во время танца пчела использует

этот источник света так же, как танцующая перед входом в улей

пчела использует Солнце (рис. 3.17, А), и угол ее пробега с вилянием

Стимулы и коммуникация 119

125

указывает прямо на источник пищи. Поэтому 40° вправо от источни-

ка света означают 40° вправо от Солнца, даже если танец исполня-

ется на вертикальном соте. Далее, если три простых глаза, или

глазка, на дорсальной поверхности головы закрашивать черным,

то порог восприятия света у пчелы сильно возрастает. Такие пчелы

требуют гораздо более сильного освещения: если они должны ле-

теть за взятком, то начинают полеты утром гораздо позднее, а ве-

чером прекращают их гораздо раньше. Им требуется также гораздо

больше света на сотах, чтобы изменить направление танца,

Используя этот сдвиг порога, Гоулд смог провести решающую

проверку гипотезы о языке. Он заставил пчел с закрашенными

глазками танцевать на соте при слабом источнике света. Танцов-

щица не реагировала на этот свет и ориентировала свой виляющий

танец, как обычно, относительно силы тяжести. Другие пчелы с

нормальными глазками, которые присоединились к ее танцу, долж-

ны были расценивать свет в улье как Солнце. Следовательно, они

должны были лететь в неправильном направлении и поэтому оказы-

вались бы на блюдечках, смещенных под соответствующим углом

по отношению к первому.

В опыте Гоулда танцовщицы с закрашенными глазками про-

должали летать за кормом на одно и то же блюдечко (и их запах

должен был усиливаться с течением времени), а привлеченных ими

сборщиц анестезировали, как только они прилетали к кормушке.

Каждые 30 мин источник света около сота передвигали, так что ука-

зываемый танцем угол также смещался. Результат был очень чет-

ким и однозначным — новые сборщицы прилетали к блюдечкам,

положение которых тоже было сдвинуто на соответствующий угол.

Этот результат полностью противоречит гипотезе о роли обоняния

и подтверждает первоначальную идею фон Фриша.

Многие вопросы, касающиеся тонких деталей замечательной

коммуникационной системы пчел, еще ждут ответа. Теперь, правда,

мы можем формулировать их более ясно, Конечно, обонятельные

стимулы важны, но мы знаем, что информация передается при по-

мощи танца, который воспринимают сборщицы. В гл. 6 мы обсудим

некоторые аспекты эволюции танца.

ГЛАВА 4

МОТИВАЦИЯ

Мотивация

127

Общеизвестно, что один и тот же раздражитель, предъявленный

одному и тому же животному в разные моменты времени, не всегда

вызывает одинаковую ответную реакцию. За определенный проме-

жуток времени в организме животного может что-то измениться,

и для обозначения этого изменения полезно ввести «промежуточную

переменную». Изменения в организме, происходящие между двумя

явлениями, которые мы способны измерить,—- предъявлением раз-

дражителя и ответной реакцией,— влияют на взаимоотношения

последних. Непосредственно наблюдать промежуточную перемен-

ную нельзя. Как мы увидим далее, определенную информацию об

этом дают физиологические исследования мозга. Вся картина, одна-

ко, очень сложна, и приходится признать, что в ряде случаев об

истинной природе этих переменных нам почти ничего не известно.

Некоторые исследователи вообще не учитывают 'их существования

и концентрируют внимание только на тех аспектах поведения, ко-

торые можно наблюдать непосредственно. Однако большинство уче-

ных, изучающих поведение животных в достаточно естественных

условиях, сталкиваются с необходимостью учитывать существова-

ние промежуточных переменных. Полезно четко определить и

исследовать их свойства на современном уровне знаний. В этой книге

мы уже упоминали о двух совершенно различных факторах, которые

влияют на связь между раздражителем и вызываемой им реакцией;

утомление (с. 20) и созревание (с. 54). К ним мы можем добавить еще

два: обучение, о котором речь пойдет в гл. 7, и мотивация, которую

мы рассмотрим в данной главе.

Вывод об изменении в мотивации можно сделать в том случае,

когда при исключении влияния других вышеназванных факторов

поведение животного тем не менее продолжает спонтанно изме-

няться или же изменяется порог (особенно обратимо) на определен-

ные типы раздражений при регулярных флуктуациях поведения.

Иногда слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, тогда

как в других случаях значительно более сильные стимулы оказы-

ваются неэффективными. Как уже упоминалось в гл. 1, это один из

признаков, по которым простые рефлексы отличаются от более

сложного поведения, поскольку у первых обычно бывает низкий

порог. При сложном поведении эффективным или неэффективным

бывает не просто один стимул, а целый ряд стимулов, функциональ-

но связанных друг с другом. Так, например, пороги реакций жи-

вотного на все раздражители, связанные с пищей или пищевым по-

ведением, повышаются или снижаются одновременно; то же спра-

ведливо и в отношении половых стимулов и т. д. Поэтому, как счи-

тали многие исследователи, в особенности этологи, изменения моти-

вации высокоспецифичны и приводят к тому, что животное стре-

мится реагировать определенным образом. В результате этого стрем-

ления у животного формируется поведение, преследующее достиже-

ние определенной цели. Собака, которую в течение многих часов

не кормили, неустанно двигается, она сильно реагирует на запах

и вид пищи, а также на другие раздражители, такие, как вид кор-

мушки или звук оттачиваемого ножа, которые она научилась свя-

зывать с пищей. От этого ее нельзя отвлечь сосудом с водой или иг-

рой в мяч. Ее беспокойство будет продолжаться до тех пор, пока она

не поест.

Однако было бы неправильно рассматривать мотивацию только

с точки зрения специфичности. Как мы упоминали в предыдущей

главе, через ретикулярную формацию мозга любой раздражитель

может вызвать неспецифическую реакцию активации. В результате

животное становится более реактивным к широкому кругу стиму-

лов; это изменение называют ростом «общей мотивации» или, как

говорят многие психологи, «общего побуждения» (general drive).

Хотя на первый взгляд данный вопрос может показаться достаточно

простым, на деле очень трудно найти по настоящему убедительные

свидетельства в пользу общей или специфической природы моти-

вации. Хорошее освещение этой проблемы дано в гл. 9 книги Хайнда

1217] (см. также [183]). При дальнейшем изложении мы будем пред-

полагать, что мотивация характеризуется значительной специфич-

ностью, хотя считать ее жестко разграниченной по типам было бы

явно неверно. Разные мотивационные системы взаимодействуют

друг с другом, и в следующей главе мы рассмотрим, как такие вза-

имодействия влияют на поведение.

Специфическую мотивацию часто называют «побуждением»

(drive). Лишенная пищи собака в вышеприведенном примере имеет

сильное пищевое побуждение. Термин «побуждение» следует упо-

треблять с осторожностью, поскольку измерить побуждение непо-

средственно нельзя. Обычно измеряют лишь реакцию животного

на различные стимулы. Если обнаруживают, что собака интенсивно

реагирует на пищевые раздражители, то более правильно было бы

сказать, что она сильно стремится к пище или же что у нее низкий

пищевой порог, поскольку наблюдают именно это.

У людей самые специфические мотивационные состояния часто

бывают связаны с сильными субъективными переживаниями, или

эмоциями, однако мы не знаем, ощущают ли животные эмоции так

же, как мы. Уверенно утверждать можно лишь то, что с эмоциями

128 Г лава 4

ili

коррелируют различные физиологические изменения в организ-

ме и что у животных такие изменения обнаруживаются. У них пере-

сыхает во рту, выделяется пот, сильнее бьется сердце и т. д. Эти

изменения в основном происходят после выделения в кровь адрена-

лина; более подробно они рассматриваются в гл. 5. Хотя каждая

отдельная особь чувства ярости, страха и вожделения ощущает

по-своему, физиологическая активация, подготавливающая орга-

низм к любому энергичному действию, характеризуется множест-

вом общих для всех особей черт.

Поскольку измерять эмоции животного мы не можем, о его мо-

тивации мы обычно заключаем на основании того, как оно себя

ведет. При этом неизбежно привносится субъективный элемент,

поскольку по отношению к данной функции мы должны определить

мотивацию, которая представляется нам достаточно правдоподоб-

ной. Если одно животное нападает на другое, мы приписываем

это поведение мотивации агрессивности; если оно ест, мы припи-

сываем это пищевой мотивации и т. д. В таких четких случаях

трудностей не возникает, однако следует признать, что не всякое

поведение интерпретируется столь просто.

IE

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мы уже говорили о том, что в состоянии специфической моти-

вации животное направляет свое поведение на специфическую цель.

Как и в предыдущей главе, когда рассматривалось «намерение

животного начать коммуникацию», необходимо помнить, что, гово-

ря о животных, следует с осторожностью пользоваться понятием

«цели». Оно может навести на мысль о существовании у животного

сознательной цели рассматриваемого поведения, чего некоторые ис-

следователи не склонны усматривать. Стараясь использовать это

понятие объективно, определим цель как ситуацию, которая ведет

к прекращению данного поведения. Будучи накормленной, собака

прекращает поиск пищи и еду. Завершив строительство гнездового

тоннеля, роющая оса Philantus прекращает рыть и т. д. Иногда

приведенное выше определение удовлетворяет нас, однако часто

обнаруживается, что активность может прекратиться и в обстанов-

ке, когда достижения данной цели не происходит. Например, со-

бака прекращает еду, потому что видит приближение другой собаки;

роющая оса заканчивает строительство с наступлением темноты.

В некоторых случаях можно определить цель как наличие мы-

сленного образа желаемой обстановки. Под этим углом зрения во-

прог о цели встал перед американскими психологами в 30-х годах,

когда они начали обучение крыс в лабиринтах. Крысу можно обу-

чить бежать в одну часть лабиринта за водой, а в другую за пищей.

Помещенная в лабиринт в состоянии жажды, она совершает те

повороты, которые приведут ее к воде. Одной из школ психологов

Мотивация

129

такое поведение было интерпретировано как цепь реакций на раз-

дражители, поступающие при последовательных поворотах в ла-

биринте. Другая школа предположила существование «карты поз-

нания» (cognitive шар), т. е. формирование своего рода понятия

цели, которая руководит движением крысы в направлении воды.

Мы более склонны признавать наличие причинно обусловленного

поведения у млекопитающих, нежели у роющих ос. Вполне можно

так запрограммировать ЭВМ, чтобы ее поведение было таким, «как

будто оно целенаправленно», и, по-видимому, реакции ос не явля-

ются более сложными. Маловероятно, чтобы мы когда-нибудь смог-

ли доказать существование у животных сознательной цели, однако

термин «цель» тем не менее может быть полезным. Хайнд и Сти-

венсон [223], а также Гриффин [180] обсуждают эти и другие во-

просы, связанные с предполагаемым существованием сознания у

животных, более подробно.

При исследовании различных мотивационных состояний очень

часто можно наблюдать три стадии: 1) поиск цели; 2) поведение,

ориентированное на уже обнаруженную цель; 3) покой после до-

стижения цели.

1. Стадия поиска цели обычно называется «поисковым поведением»

(appetitive behavior). Лучше всего она описана для пищевого

поведения, откуда, по-видимому, и пошло ее название. Редко

случается, чтобы голодное животное могло просто встать и по-

есть. Обычно ему нужно искать пищу, совершая при этом мно-

гочисленные и разнообразные поведенческие акты. Это особенно

бросается в глаза у хищников, которые активно охотятся за

добычей. Их охотничье поведение разнообразно и сильно ме-

няется в зависимости от их предшествовавшего опыта.

Когда мы не видим действительной цели, часто бывает, что

природу поискового поведения животного определить невозмож-

но. Животные, которые ищут пищу, воду или брачного партнера,

ведут себя сходно, однако в каждом случае раздражители, тре-

бующиеся для прекращения поиска, высокоспецифичны. Как

упоминалось выше, если в ситуациях, не имеющих отношения

к цели, животное вынуждено изменить поведение, факты следует

интерпретировать с осторожностью.

2. Вторая фаза выделяется более четко: как только соответствую-

щая Цель выявлена, поведение животного изменяется. Вариа-

бельное поведение поиска уступает место серии реакций, на-

правленных на цель; часто это бывают стереотипные последо-

вательности (комплексы) действий. Они называются завершаю-

щими актами. Еда есть завершающий акт пищевого поведения,

питье аналогично связано с жаждой, копуляция — с половым

поведением и т. д.

3. Завершающие акты обычно сопровождаются периодом покоя,

когда животное больше не реагирует на исходящие от цели раз-

6 № 147

128

Глава 4

дражители и не проявляет больше поискового поведения. Покой

относится, разумеется, лишь к одному типу поведения, живот-

ное при этом может активно преследовать какую-нибудь другую

цель. В некоторых случаях реактивность медленно восстанавли-

вается, так что имеется довольно прямая связь между порогом ре-

акций на раздражители, исходящие от цели, и временем, прошед-

шим с момента последнего выполнения завершающего акта.

Хотя поисковое поведение и завершающий акт — это полезные

описательные термины, нет сомнений в том, что это не жесткие

категории, которые можно применять универсально.

Например, таким способом не очень просто классифицировать

гнездостроительное поведение, скажем, дрозда. Дрозд может на-

чать строить основание гнезда с поиска больших крупных прутьев.

Затем из более тонкого материала он делает боковые стенки, соби-

рает глину и формирует чашу гнезда, которую в конце концов вы-

стилает тонкой травой и волосками. Хотя его конечная цель — по-

строение гнезда, мы можем все его поведение рассматривать как

выполнение серии подцелей — оформление дна, постройка стенок,

чаши и т. д., каждая из которых имеет собственное поисковое по-

ведение и завершающий акт.

Даже пищевое поведение, которое, как правило, хорошо соот-

ветствует схеме, может варьировать. Лошадь, пасущаяся на лугу,

имеет пищу под ногами в буквальном смысле слова. Поиско-

вая фаза здесь коротка или отсутствует, а завершающий а-кт питания

длится без перерыва час или более, пока животное не насытится.

Пищевое поведение лошади коренным образом отличается от пище-

вого поведения синицы, которая кормится, склевывая с листьев

мельчайших насекомых. В последнем случае каждый короткий

завершающий акт сопровождается не фазой покоя, а следующей

фазой пищевого поведения. В конце концов после нескольких сотен

таких последовательностей поисковое поведение прекращается.

Наличие отчетливой цели и поискового поведения, направлен-

ного на ее выявление, иногда использовалось как основа для посту-

лирования специфических мотивационных состояний или побуж-

дений. Некоторые типы побуждений называют «биогенными», т. е..

связанными с насущной биологической потребностью. Совершенно,

очевидно, что в эту категорию явлений попадают еда и питье, ко-

торые, как мы видим, наиболее точно соответствуют описанной

выше схеме поисковое поведение завершающий акт -»- покой.

Многие исследователи относят к биогенным побуждениям и половое

чувство, которое, по крайней мере у позвоночных, действительно

хорошо соответствует этой схеме. Однако весьма примечательно,

как сильно половая активация подвержена иногда влиянию внеш-

них раздражителей, гораздо сильнее, нежели это бывает в случае еды

и питья. Так, например, поданным Хэйла [194], для активации са-

док у быка, уже достигшего полового насыщения, достаточно даже

Мотивация

130

с виду незначительных изменений в облике самки. Обычно этологи

постулируют существование побуждений нападения и защиты; мы

рассмотрим их в следующей главе в связи с территориальным по-

ведением. Если не считать хищных животных, у которых нападение

на добычу есть часть их пищевого поведения, обычно животные не

ищут активно объекта нападения или избегания, и оба эти типа

поведения в значительно большей степени зависят от внешних сти-

мулов, чем еда и питье. Стремление к нападению обнаруживает

флуктуации (один из факторов, влияющих на него,— это уровень

тестостерона); оно быстро усиливается при определенных раздра-

жителях, и для него нет простой зависимости между порогами ре-

акции и длительностью интервала времени после последнего на-

падения. В стандартную схему биогенного побуждения совсем не

укладывается реакция избегания. Она находится почти исключитель-

но под влиянием внешних стимулов. Если не считать этого влияния,

стремление к избеганию остается постоянным, за исключением из-

менений, происходящих при обучении. Животные быстро прекра-

щают реагировать на раздражители, которые сначала вызывали

тревогу, но не были связаны с наказанием, например на пугало для

птиц. В то же время новый раздражитель может вновь вызвать силь-

ную реакцию избегания. Иное поведение было бы очень неадап-

тивным.

В разные периоды специфические побуждения приписывали со-

стоянию сна, родительскому и исследовательскому поведению. Сон,

который, как мы теперь знаем, связан с особым характером актив-

ности нервной системы, внешне достаточно хорошо соответствует

схеме поисковое поведение ->- завершающий акт-> покой. Однако

критического анализа применимости этих понятий ко сну или к

другим из предполагаемых побуждений проведено не было.

Когда экспериментальные психологи говорят о «вторичном, или

приобретенном, побуждении», термин «побуждение» они использу-

ют в несколько ином смысле («первичное побуждение», по их терми-

нологии, эквивалентно тому понятию, которое мы только что при-

меняли). Миллер [346] говорит так: «Если ребенок, который раньше

не боялся собак, начинает их бояться после того, как его покусали,

это означает, что страху можно научиться». С биологической точки

зрения более правильно сосредоточить внимание на том, что за-

поминается раздражитель, который тем самым ассоциируется с

уже существующей системой реакции избегания.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПОСТУЛИРОВАТЬ НАЛИЧИЕ ПОБУЖДЕНИЯ!

До сих пор мы говорили о понятии побуждения описательно,

без пояснений. Как мы видели, так называемая классическая кар-

тина проявления побуждения обнаруживается гораздо реже, чем

это можно было бы предположить, судя по частоте употребления

128

Г лава 4

этого термина в этологической литературе. В частности, в поведении

беспозвоночных трудно найти хорошие примеры проявлений побуж-

дения. Рассмотрим теперь подробнее, когда и почему стало необхо-

димо это понятие.

Трудность в использовании такого термина, как «побуждение»,

заключается в том, что его не всегда оправданно применяют. От

распространения его на различные проявления поведения может

возникнуть своего рода ложное впечатление их единства. Этот

вопрос рассматривает Хайнд [213], который перечисляет по мень-

шей мере шесть явлений, объясняемых с использованием понятия

«побуждение». Рассмотрим подробнее три из них.

ФЛУКТУАЦИИ РЕАКТИВНОСТИ

Мы уже сталкивались с природой этого явления. В некоторых

случаях флуктуации реактивности легко сопоставляются с регу-

лярными изменениями в физиологическом состоянии животного.

Для того чтобы хорошо себе представить, как будет реагировать

животное на пищу или воду, нужно только знать, сколько времени

прошло с момента, когда оно последний раз соответственно либо

ело, либо пило. На примере потребления пищи и воды ясно вид-

но, как поведение выступает в качестве элемента системы гомеостаза.

Какой-то отдел этой системы выявляет потребность организма в

воде, в результате чего появляется поисковое поведение и живот-

ное начинает реагировать на воду до тех пор, пока оно не напьется.

После этого его реактивность падает до того момента, когда живот-

ному вновь потребуется вода.

Значительные флуктуации можно обнаружить и в половой актив-

ности, в особенности у животных с четкой сезонностью размноже-

ния, у которых большую часть года половое поведение отсутствует.

Часто можно видеть хорошее соответствие между уровнем половых

гормонов в крови и половой реактивностью животного (с. 181).

Под влиянием мужских половых гормонов усиливается также аг-

рессивное поведение и самцы сильнее реагируют на раздражители,

провоцирующие нападение.

Иногда порог реакции снижается настолько, что она вызывается

очень слабыми раздражителями. Для случаев, когда поведение осу-

ществляется в отсутствие внешних раздражителей, Лоренц исполь-

зует понятие «активность вхолостую». Тинберген [460] описывает

много подобных случаев, например когда скворец в отсутствие

мухи производит движения, имитирующие ловлю насекомых. В от-

сутствие материала для постройки гнезда самец бенгальского вьюр-

ка, залетая в домик, выполняет все движения так, как будто он не-

сет и укладывает этот материал, хотя в клюве у него ничего нет.

Поскольку в таких случаях, возможно, действуют какие-то внещ-

Мотивация

132

ние раздражители, какими бы слабыми они ни были, ясно, что

строго называть такие движения «активностью вхолостую» непра-

вильно. Тем не менее этот термин привлекает внимание к случаям,

когда обнаруживается исключительно низкий уровень порога ре-

акций.

Во всех упомянутых выше примерах объяснить изменения реак-

тивности изменениями побуждения нельзя. Если допустить такое

объяснение, то при этом может создаться ошибочное впечатление,

что все подобные изменения возникают точно так же. В большин-

стве случаев у нас нет четких представлений о механизмах реак-

ций, но мы знаем достаточно для того, чтобы сознавать, что эти

механизмы не всегда сходны. Так, например, часто пишут, что по-

ловые гормоны усиливают половое побуждение и таким путем из-

меняют реактивность к соответствующим раздражителям. Как мы

знаем, эти гормоны оказывают прямое действие на механизмы мозга

(с. 177), однако они могут действовать и периферически, что также

сказывается на реактивности. Бич и Левинсон [43] обнаружили,

что один из эффектов тестостерона у крыс-самцов заключается в

утоныпении эпителия головки пениса. В результате увеличивается

чувствительность имеющихся в головке тактильных рецепторов и

соответственно усиливается половая активность крысы.

В большинстве случаев мы принимаем, что сенсорная информа-

ция, возникающая на входе при действии стандартных раздражите-

лей, сохраняется постоянной, тогда как реактивность мозга изме-

няется. Прямые подтверждения этому мы получаем редко, однако

Детье и сотр. в экспериментах, в которых изучалось пищевое по-

ведение падальных мух Phormia [132], показали, что это действи-

тельно так. При соприкосновении хеморецепторов на лапках с ра-

створом сахара хоботок мухи вытягивается в направлении пищи,

после чего от других чувствительных органов зависит, будет ли она

всасывать раствор. Прямой регистрацией активности в сенсорных

нервах, идущих от этих рецепторов, было показано, что они всегда

работают одинаково. При первом контакте с сахарным сиропом в

них возникает залп импульсов, однако, если волосок продолжает

оставаться в растворе, уровень импульсации возвращается к ис-

ходному — на физиологическом языке это означает, что чувстви-

тельный орган адаптировался. Время развития адаптации и перво-

начальная частота разряда зависят от концентрации сахара. При

низких концентрациях короткий начальный разряд сопровождается

быстрой адаптацией. При высоких концентрациях сахара происхо-

дит длительный частый разряд, сопровождаемый медленной адап-

тацией. Эти характеристики не зависят от того, сыта или голодна

муха, однако если она голодна, то реагирует на более слабую кон-

центрацию раствора и кормится дольше. Ее «готовность принять

пищу», как выражается Детье, варьирует в соответствии с уровнем

пищевой депривации, хотя сенсорный порог пр и этом не изменяется.

128 Г лава 4

Мотивация

135

• .1!

!

СПОНТАННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ

Часто животные начинают себя вести определенным образом

вполне спонтанно. Собака пробуждается, потягивается, а затем

идет на поиски пищи. Разумеется, термин «спонтанно» никогда не

может быть очень точным. Собаку могли разбудить боли от голода,

сигналы которых идут по нервам от желудка. Вместе с тем в поведе-

нии некоторых типов замечена удивительная спонтанность. Именно

поэтому многие исследователи считают необходимым представление

о внутреннем побуждении (internal drive), которое как бы «снабжа-

ет поведение энергией». Иногда спонтанные изменения в поведении

имеют определенный ритмический характер.

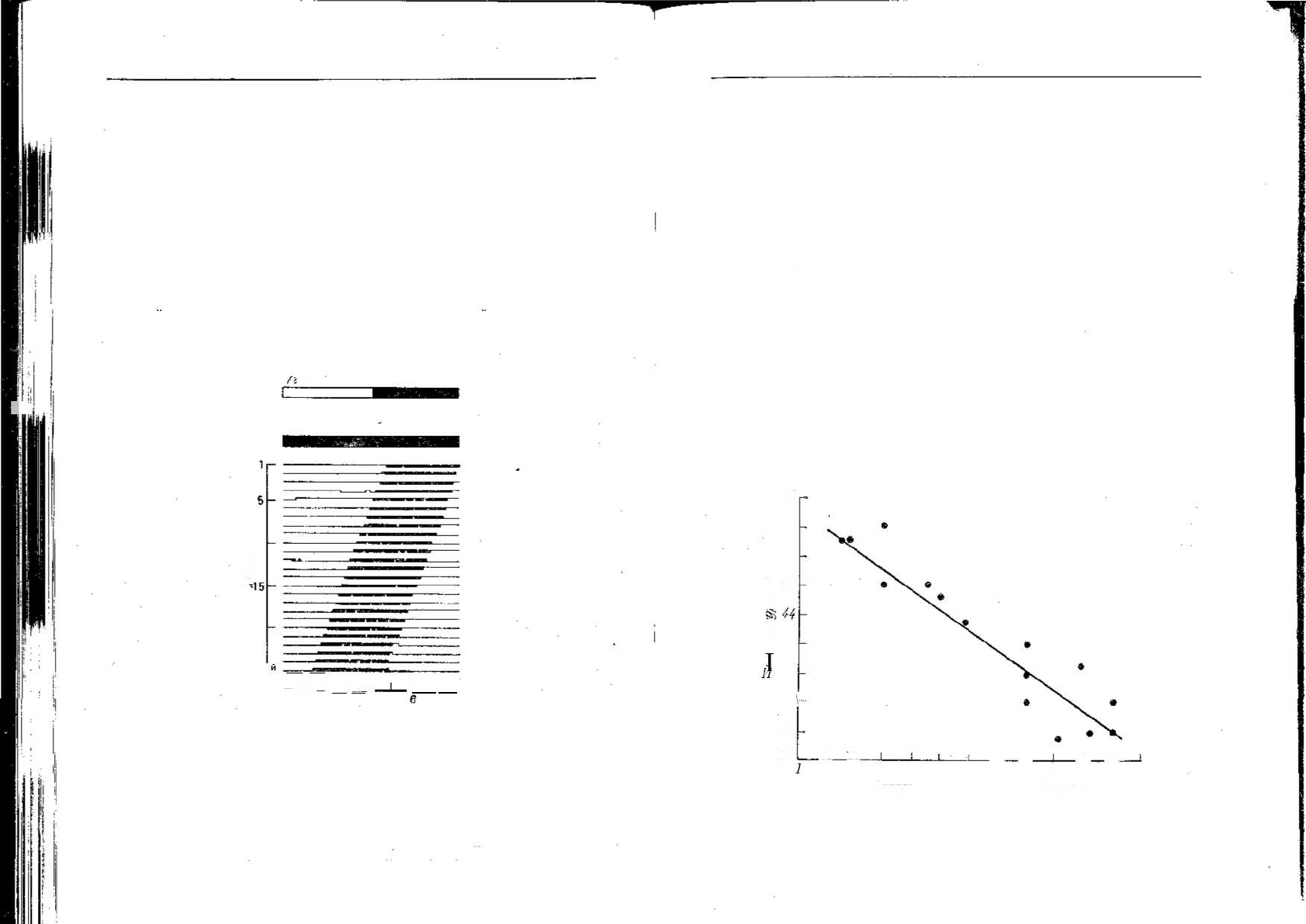

На рис. 4.1 представлена активность белки-летяги в колесе.

Каждый ряд соответствует 24 ч, а его затемненный участок — это

время, когда летяга была активной. Белки-летяги — ночные жи-

вотные, они бывают активными сразу после сумерек и до тех пор,

Исходный цикл :

.' v све/па / / 2 ч темноты

Запись активности

S полной темноте

10

I

20

25

I 1 1 I L J I I

12

18

24

Часы

12

Рис. 4.1. Спонтанная активность белки-летяги в колесе при полной темноте [524].

Каждая линия соответствует записи в течение одних суток. Период активности

представлен в виде черной жирной линии — это запись вертикальных откло-

нений самописца. До начала регистрации белку-летягу содержали в условиях

регулярной смены света и темноты (12 ч света/12 ч темноты), как показано в верх-

ней части рисунка. С установлением темноты белка-летяга сохраняет свой ритм

и бывает активной только в период, который ранее был темным. Однако в отсутст-

вие внешних раздражителей цикл ее естественного циркадного ритма оказывается

несколько короче 24 ч, и поэтому с каждым днем период активности животного

начинается все раньше и раньше.

пока на заре не включат свет. В начале периода регистрации, пред-

ставленного на рис. 4.1, освещение вообще было выключено. Тем

не менее в полной темноте у летяги сохраняется определенный пери-

од активности. Такой период по длительности равен первоначально-

му периоду темноты и наступает с исключительной регулярностью.

Интересно отметить, что длительность цикла составляет не 24 ч,

а 23 ч, поэтому каждые новые сутки летяга начинает активность

все раньше и раньше. Такой ритм активности называется циркад-

ным (от лат. circa diem—около дня). Циркадные ритмы обнаруже-

ны у многих животных и растений и распространяются не только

на поведение, но и на все стороны обмена веществ [416]. Эти ритмы

представляют собой крайний случай спонтанности изменений в

поведении. При отсутствии изменений во внешней среде летяга фор-

мирует свое поведение в соответствии с влиянием своего рода

«внутренних часов».

Существуют также годовые циклы, например известная всем

сезонность размножения у птиц и млекопитающих. Весной одиночно

содержащийся в вольере зяблик-самец начинает петь периодами по

несколько минут с частотой три песни в минуту. Ритм такой песни

очень трудно связать с чем-либо вне нервной системы самой птицы.

Найс [365], исследуя песни американского певчего воробья, обна-

ружила, что в течение ранней весны стремление петь у самцов этого

вида постепенно усиливается. Холодная погода подавляет их пе-

60

56

52

^ 4-8

Й*

§

I

4 0

36

' 32

Z8

24

J_

_L

Jl. J_ _L

J-

5 9-13 17 21 25 29 2 6 W 74

Я/шарь Февраль

Рис. 4.2. График, показывающий насколько низкой должна быть температура в

разные месяцы, чтобы произошло подавление пения у самцов певчих воробьев.

По мере приближения весны эта температура должна быть все более и более низ-

кой [365]. (С разрешения Dover Publications Inc., New York.)

128

Г лава 4

Мотивация

136

ние. По данным наблюдений за несколько лет, Найс смогла постро-

ить график, показывающий, насколько низкой должна быть тем-

пература, для того чтобы пение приостанавливалось в определенные

дни. На рис. 4.2 результаты Найс представлены графически. Они

подтверждают предположение, что в течение января —февраля спон-

танный «позыв» к пению усиливается и, чтобы его подавить, со вре-

менем требуется все более и более низкая температура.

Одно время экспериментальные психологи скептически относи-

лись к представлению о «спонтанности поведения». Они склонялись

к идее более жесткого типа организации поведения по схеме стимул

на входе — реакция на выходе. Однако эта схема не подходит для

объяснения сложных типов поведения. Нейрофизиология предоста-

вила в распоряжение теории поведения данные, которых ей не хва-

тало. Оказалось, что сами нейроны обладают спонтанной активно-

стью и поддерживают регулярные циклы разрядов в отсутствие

любых воздействий на входе. Обзор современного состояния этой

проблемы дает Девис [121]. В гл. 1 мы уже рассказывали о работе

Редера на богомолах, в которой было показано, что если нейроны

торакального и абдоминального ганглиев этого насекомого не тор-

мозятся импульсами из головных ганглиев, то они спонтанно ак-

тивны. Если же головные ганглии удалены, то эти нейроны иници-

ируют все движения, связанные с копуляцией, независимо от того,

поступают ли при этом внешние раздражения или нет.

Предположение о том, что специфическое поисковое поведение

может возникать спонтанно как результат усиления активности

специфических участков центральной нервной системы, не встре-

чает возражений у физиологов. Не исключено, что такая активность

не зависит от собственно внешних раздражений, а является резуль-

татом каких-то внутренних изменений, например изменений, воз-

никающих после многих часов голода или жажды.

Если мы назовем такую спонтанную активность «побуждением»,

то употребим термин в соответствии с его исходным смыслом: что-то

«побуждает» или «понуждает» животное к действию. Побуждение в

этом смысле можно употреблять также для описания, например,

того, как для получения пищи голодное животное выполняет

тяжелую работу. Эксперименты, иллюстрирующие этот аспект по-

нятия побуждения, мы опишем дальше, когда будем говорить о спо-

собах его измерения.

ВРЕМЕННАЯ ГРУППИРОВКА ТИПОВ АКТИВНОСТИ

Обычно поведение животных организовано очень четко, так что

комплекс действий выполняется в тот момент, когда он бывает наи-

более эффективным. Самец колюшки начинает постройку гнезда

с выкапывания в песке ямки, затем приносит в нее материал для

гнезда и склеивает его. Чтобы образовать прочную структуру гнез-

Пугающий

раздражитель

-Rst/pao

' "11-

%

"xmn.se T-iTr-

Hf/'Fp/K? Ж'ЧЛХЖ I

•yt/C :f K-7W У ^

?afS

l

?trfat9-7ff£i£'| ' \

' /77 <?/7 г/

off тгеми

а /герма

№

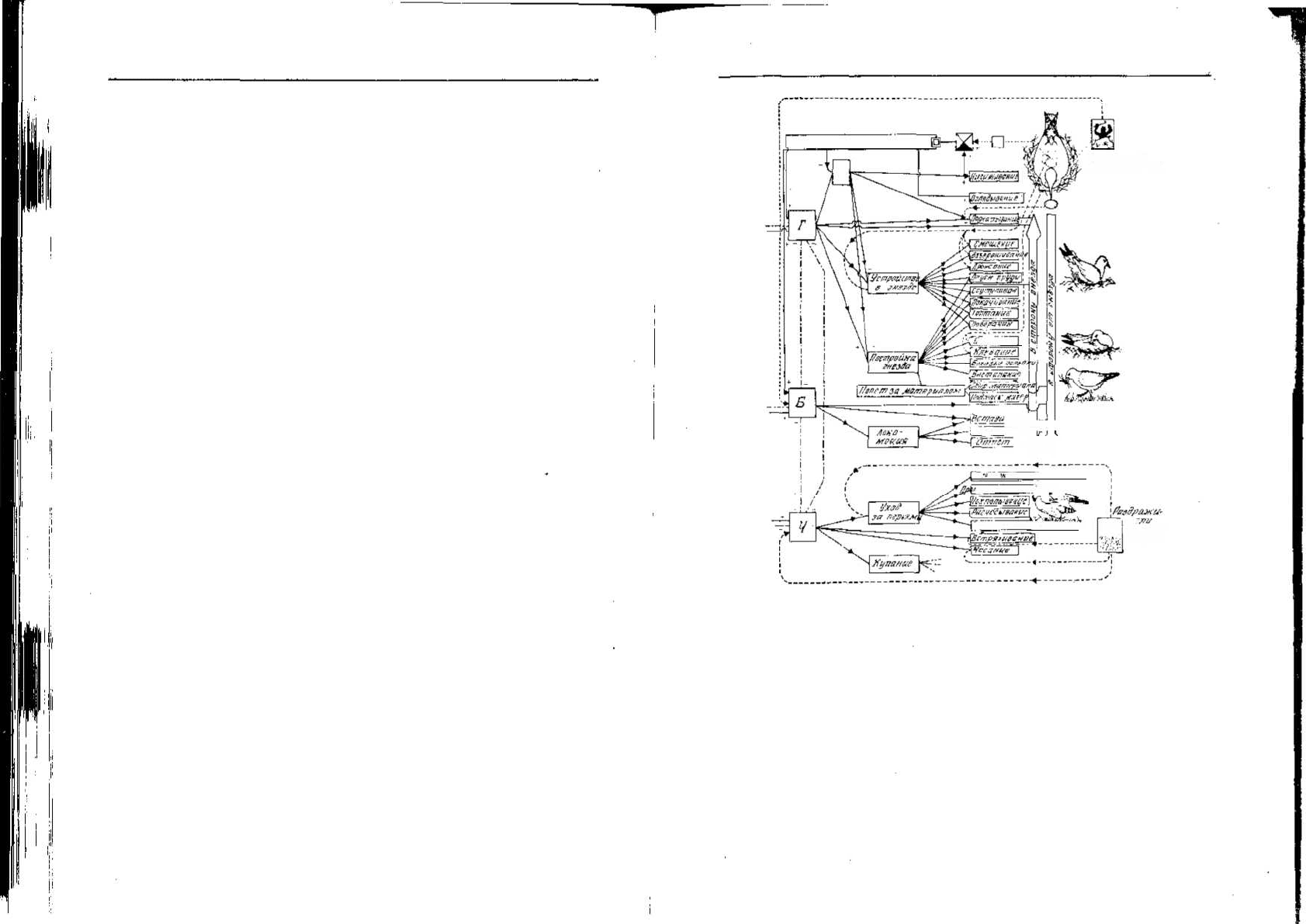

Рис. 4.3. Модель Берендса, отражающая управление поведением серебристой чай-

ки в период гнездования [21]. Имеются три главных управляющих центра — гне-

здование (Г), бегство (Б) и чистка перьев (Ч). Каждый имеет специфические

входы и выходы на ряд подценгров, контролирующих двигательные стереотипы

(обозначенные справа в рамках), названия которых в большой степени описатель-

ны. (Подробнее см. в тексте.)

да, он спрессовывает его стенки, для чего проплывает через гнездо

несколько раз. В результате в гнезде получается туннель, который

затем он поддерживает открытым.

Эта последовательность действий служит примером «цепной ре-

акции», когда конечный результат поведения одного типа оказы-

вается стимулом для следующего. Так, в результате выкапывания

образуется ямка, а пустая ямка — это раздражитель для сбора

гнездового материала. Нам, однако, еще предстоит объяснить, по-

чему колюшка строит гнездо лишь в начале сезона размножения,