Музейний вісник Науково-теоретичний щорічник. №10

Подождите немного. Документ загружается.

АРХЕОЛОГІЯ

41

осколки кремня связанные или не связанные с данным погребальным комплек-

сом Нельзя исключать, что это культурный слой или остатки более раннего

погребения

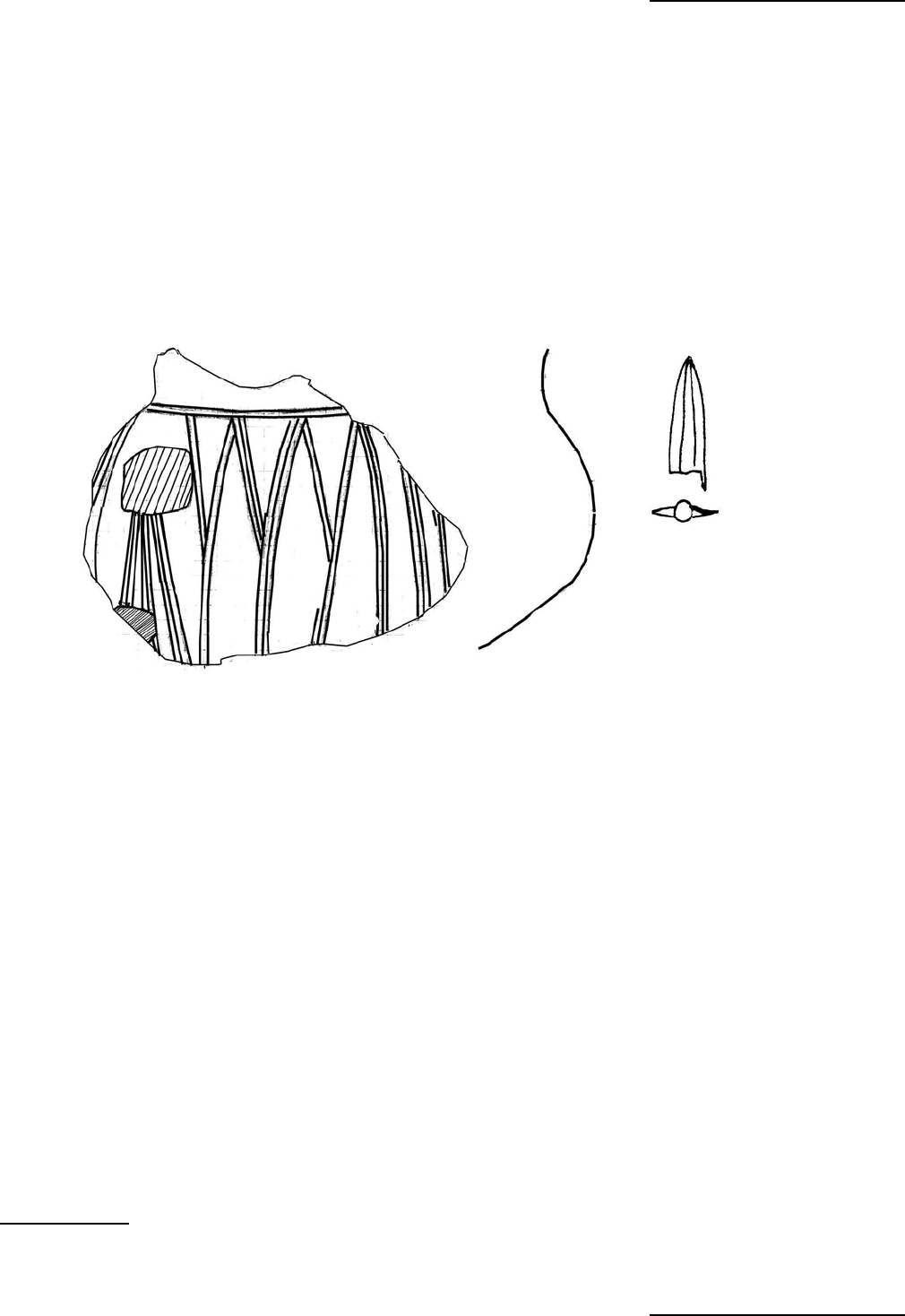

Лепной сосуд с геометрическим декором, выполненным двузубым орнаменти-

ром, по определению С Н Сенаторова (рис 9, 1), относится к категории кубков

или черпаков, типичных для кизил-кобинской керамики Горного и Степного

Крыма На тулове, диаметр которого составлял около 16 см, есть следы крепления

небольшой ручки Подобные сосуды с аналогичным или очень близким орна-

ментом известны на территории Северо-Западного Крыма в Керкинитиде [27,

рис 1, 25] и в подкурганном погребении VI в до н э из кургана 5 у с Колоски,

находившегося к югу от оз Донузлав Там могила отнесена ко времени не позд-

нее второй половины VI в до н э (дата получена на основе фрагментов амфоры

с окрашенным венчиком) [28, с 63] Иногда эта датировка воспроизводится и

сейчас

*

«Не зная» к какому центру, и к какому типу амфор относится окрашен-

ный венец, обратимся к стрелам из Колосков [28, рис 5, б] Все они являются по

классификации А И Мелюковой изделиями всего лишь двух типов: II, 2, 1 (лопасти

сильно сточены ?) и II, 3, 7 Близкие им стрелы можно найти в следующих набо-

рах из Ольвийского некрополя: 1909, м 6; 1910, м 12; 1911, м 12, м 108; 1912, м 1;

1913, м 82, 91; 1914, м15 [15] Во всех перечисленных случаях время совершения

погребений вряд ли выйдет за рамки второй половины VI – первых десятилетий

V в до н э Более узкую дату, вероятно, можно соотнести с последней четвертью

VI – началом V в до н э скорее всего так же датируется и погребение кургана

Колоски 5 С учетом подобной параллели гробницу из Тавкель-Наймана можно

отнести ко второй половине VI – первым десятилетиям V в до н э

Следующий исследованный курган, находившийся в 70 саженях (149 м) от

первого, был четвертым в группе Его высота не превышала 1 м, диаметр не ука-

зан, однако курган охарактеризован как сильно расплывшийся Вверху кургана

на поверхность выступали стоявшие вертикально камни, образовывавшие, как

*

Корректность датировки вполне соответствует представлениям начала 80-х гг. прошлого века. Однако в

наши дни, когда даты амфорных типов и вариантов уже сведены к трети или четверти столетия, а амфоры с

окрашенными венцами явно заходят в первые десятилетия V в. до н. э. ее можно было бы и уточнить.

Рис. 8. Находки из кургана Тавкель-Найман (по С. Н. Сенаторову)

Забытые курганы Тарханкута или старые материалы к археологической карте западного Крыма

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК

10

42

пишет исследователь, ограду могилы К сожалению, никаких дополнительных

сведений о них не приводится Раскопки велись колодцем, размеры которого не

указаны На уровне поверхности погребенной почвы была обнаружена гробни-

ца, ориентация которой не указана, обложенная девятью большими камнями из

местного известняка Можно предполагать, что таким образом Ф Ф Лашков оха-

рактеризовал вертикальную каменную обкладку бортов грунтовой ямы Размеры

гробницы (3 аршина 14 вершков и 2 аршина 7 вершков) в метрической системе

составляют 274 х 172 см Если они соответствуют внутреннему периметру, то

можно уверенно писать о том, что в кургане была раскрыта погребальная камера

склепа Если же, был обмерен внешний периметр, могила может быть охарактери-

зована как склеп, каменный ящик или плитовая могила В пользу предположения

о склепе или каменном ящике, свидетельствует вымостка пола из двух больших

плит В заполнении гробницы были найдены разрозненные кости, бронзовая под-

веска и два черепка полированной посуды Термин «полированная» в это время

нередко применялся к чернолаковой керамике Следовательно, захоронение,

исходя из его размеров, конструкции и находок «полированной» керамики можно

отнести к V – IV вв до н э

Таким образом, близ экономии Тавкель-Найман были прозондированы два

кургана, входивших в небольшой могильник, представлявший собой цепочку кур-

ганов, плотно расположенных на ограниченной площади Подобные некрополи

появляются в Западном Крыму в эпоху поздней бронзы, например, так выгля-

дел некрополь у с Луговое В скифское время они известны в восточной части

Тарханкутской возвышенности у с Братское и в Западном Крыму у с Наумовка

близ оз Сасык-Сиваш Вполне вероятно, что близ таких компактных некрополей,

прилегавших к мощным, некогда заросшим лесом балкам, в которых в древности

существовали постоянные водотоки, могли располагаться сезонные стойбища, со

временем превращавшиеся в пусть небольшие, но долговременные поселения

Предположение о существовании подобных памятников на периферии и вдоль

границ античной хоры в Северо-Западном Крыму в свое время, было выдвинуто

автором данной статьи, а несколько позже, результаты, в значительной степени

совместных работ, подтверждающие правомерность подобной гипотезы были

опубликованы Т Н Смекаловой и В Ф Столбой

*

Библиография

1 Мурзин В Ю Скифская архаика Северного Причерноморья / В Ю Мур-

зин – К : Наукова думка, 1984 – 132 с

2 Ольховский В С Погребально-поминальная обрядность населения

Степной Скифии (VII – III вв до н э) / В С Ольховский – М : Наука,

1991 – 256 с

3 Яковенко Э В Предметы звериного стиля в раннескифских памятниках

Крыма / Э В Яковенко // Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов

Евразии – М : Наука, 1976 – С 128 – 137

4 Троицкая Т Н Скифские курганы в Крыму / Т Н Троицкая // ИКОГО –Сим-

ферополь, 1951 – Вып 1 – С 85 – 112

5 Щеглов А Н Северо-Западный Крым в античную эпоху / А Н Щеглов –

Л : Наука, 1978 – 158 с

*

К сожалению, сделано это было в крайне некорректной форме.

Колтухов С. Г.

АРХЕОЛОГІЯ

43

6 Колтухов С Г Скифские погребения V в до н э из Северо-Западного

Крыма / С Г Колтухов, С И Андрух // Археологические вести – СПб, 1994 –

Вып 4 – С 146 – 152

7 Колотухин В А Киммерийцы и скифы Степного Крыма / В А Колотухин –

Симферополь : Сонат, 2000 – 120 с

8 ОАК – 1882 – 1888

9 ЗРАО – СПб, 1901 – Т XII – Вып 1 и 2

10 Колтухов С Г Каменные ящики и овальные гробницы варварского насе-

ления Степного Крыма / С Г Колтухов // Древности Боспора – М, 2005 –

Вып 8 – С 235 – 258

11 Уженцев В Б Отчет об археолого-топографической разведке на площад-

ке размещения ВЭС «НОВА-ЭКО» (2006 – 2007 гг Черноморский р-н АРК) /

В Б Уженцев, С Б Ланцов, С Г Колтухов, С Л Смекалов – Научный архив

ИА НАН Украины – Ф е 29117 – 2007/64

12 Толстой И И Древности скифо-сарматские / И И Толстой, Н П Кон-

даков // Русские древности в памятниках искусства – СПб,1889 – Вып 2 –

161 с

13 Полін С В Хронологія ранньоскіфських пам’яток / С В Полін //

Археологія – 1987 – Вип 59 – С 17 – 35

14 Мелюкова А И Вооружение скифов / А И Мелюкова // САИ – Д 1 – 4,

М : Наука, 1964 – 92 с

15 Скуднова В М Архаический некрополь Ольвии / В М Скуднова – Л :

Искусство, 1988 – 184 с

16 Бессонова С С Ритон из Братолюбского кургана (к вопросу о датировке

центрального захоронения) / С С Бессонова // Эпоха раннего железа Сб науч

трудов к 60-летию С А Скорого – Киев – Полтава, 2009 – С 30 – 38

17 Лесков А М Новые сокровища курганов Украины / А М Лесков – Л :

Аврора, 1972 – 152 с

18 Манцевич А П Курган Солоха Публикация одной коллекции / А П Ман-

цевич – Л : Искусство, 1987 – 143 с

19 Мозолевский Б Н Скифские курганы в окрестностях г Орджоникидзе на Дне-

пропетровщине / Б Н Мозолевский // Скифия и Кавказ – К : 1980 – С 70 – 154

20 Ольховский В С Крымская Скифия / В С Ольховский, И Н Храпунов –

Симферополь : Таврия, 1990 – 128 с

21 Монахов С Ю Греческие амфоры в Причерноморье Типология амфор

ведущих центров экспортеров товаров в керамической таре / С Ю Монахов –

Москва – Саратов, 2003 – 352 с

22 Могилов О Д Спорядження коня скіфської доби у Лісостепу Східної

Європи / О Д Могилов – Київ – Кам’янець-Подільский – 2008 – 439 с

23 Черненко Е В Погребения с оружием из некрополя Нимфея / Е В Чер-

ненко // ДВК – К : Наукова думка, 1970 – С 190 – 198

24 Алексеева Е М Античные бусы Северного Причерноморья / Е М Алек-

сеева // САИ – Г 1 – 12 – М : Наука, 1978 – 104 с : илл

25 Колтухов С Г Лепная керамика скифского населения Степного и Пред-

горного Крыма / С Г Колтухов // Херсонесский сборник – 2004 – Вып XIII –

С 68 – 120

26 Лашков Ф Ф Раскопки курганов у д Тавкель-Найман Евпаторийского

уезда / Ф Ф Лашков // ИТУАК – 1895 – Вып 22 – С 116 – 117

Забытые курганы Тарханкута или старые материалы к археологической карте западного Крыма

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК

10

44

27 Кравченко Э А Кизил-кобинська кераміка Керкінітіди VI – IV ст до н э /

Э А Кравченко // Эпоха раннего железа Сб науч трудов к 60-летию С А Ско-

рого – Киев – Полтава, 2009 – С 189 – 199

28 Ольховский В С О населении Крыма в скифское время / В С Ольхов-

ский // СА – 1982 – № 4 – С 61 – 81

29 Колтухов С Г О возможности существования варварской периферии

античной хоры в Северо-Западном Крыму / С Г Колтухов // Археология Северо-

Западного Крыма По материалам междунар науч-практ конференции «Антич-

ный мир и археология», посвященной 2 500-летию Евпатории – Симферополь,

2004 – С 42 – 47

30 Смекалова Т Н Памятники эпохи бронзы и раннего железного века

на полуострове Тарханкут: предварительное сообщение // Т Н Смекалова,

В Ф Столба // Материалы к археологической карте Крыма – Симферополь,

2009 – Вып 1 – 66 с

Колтухов С. Г.

Забуті кургани Тарханкуту або старі матеріали

до археологічної карти Західного Криму

У 1885 р Н П Кондаковим були початі дослідження Карамеркітскої курганної гряди,

розташованої на вододілі між Донузлавською та Бокальською балками Вони були продовжені

в 1988 р Північно-кримською експедицією ІА АН УРСР Гряда курганів, західна частина якої

зберігається і в наші дні, типова для Степового Криму Вона має велику протяжність і, як показали

роботи 1988 р, складається в основному з курганів епохи бронзи розташованих по одному або по

два-три на значній відстані один від одного Впускні поховання скіфського часу були виявлені у

двох курганах Одне з них є характерним для V ст до н е дружинним похованням, цілком типо-

вим для району Бокальського сухоріччя Друге є похованням жінки, характерним для скіфського,

але дещо пізнішого часу

Біля економії Тавкель-Найман у кінці XIX ст Ф Ф Лашковим були прозондовані два кур-

гани, які входили в невеликий могильник, що був ланцюжком курганів, щільно розташованих

на обмеженій площі Подібні некрополі з'являються в Західному Криму в епоху пізньої брон-

зи, наприклад, так виглядав некрополь біля с Лугове У скіфський час вони відомі в східній

частині Тарханкутського підвищення біля с Братське і в Західному Криму біля с Наумовка

та оз Сасык-Сиваш Цілком імовірно що біля таких компактних некрополів, що прилягали

до потужних, колись зарослих лісом балок, в яких в давнину існували постійні потоки, могли

розташовуватися сезонні стійбища, що з часом перетворювалися на невеликі, але довготривалі

поселення

Koltukhov S. G.

The lost burial mounds of Tarkhancut Peninsula and Old Materials

for Archaeological Map of Western Crimea.

The excavations of Karamerkitskaya Group of Burial Mounds were initiated by N P Kondakov in

1885 It is located on the watershed between Donuzlavskaia and Bokalskaya beams These investigations

were continued in 1988 by the North-Crimean expedition of the Institute of Archaeology Academy of

science of Ukraine The burial mounds group ( the western part of which remains till now) is typical

for the Steppe Crimea It has a great length, the excavations of 1988 has shown that the group consists

mainly of burial mounds of Bronze Age, they are located in a considerable distance from each other

The inlet burial of Scythian time was found in two burial mounds One of them is typical for V cent BC

It is an armed force burial, which is typical for the area of Bokalskoe Sukhorechchie The second one is

a woman's burial, which is very characteristic for late Scythian time

F F Lashkov were probed two mounds near the economy Tavkel-Naiman in the late XIX century,

they were a part of a small cemetery of mounds, which were densely located in a limited area Such

Колтухов С. Г.

АРХЕОЛОГІЯ

45

cemeteries appear in western Crimea in the Late Bronze Age, for example: a Necropolis in Lugovoe

looked like this In the Scythian time they are well- known on the eastern hills near Tarkhankut next to

the village Naumovka near the lake Sassyk Siwash It is very possible that the necropolises and long-term

settlements were adjacent to the once-forested ravines in ancient times with the constant streams

Тощев Г. Н.

О КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОГРЕБЕНИЯ № 3 КУРГАНА 1

(КУРБАН-БАЙРАМ) У С. ДОЛИНКА

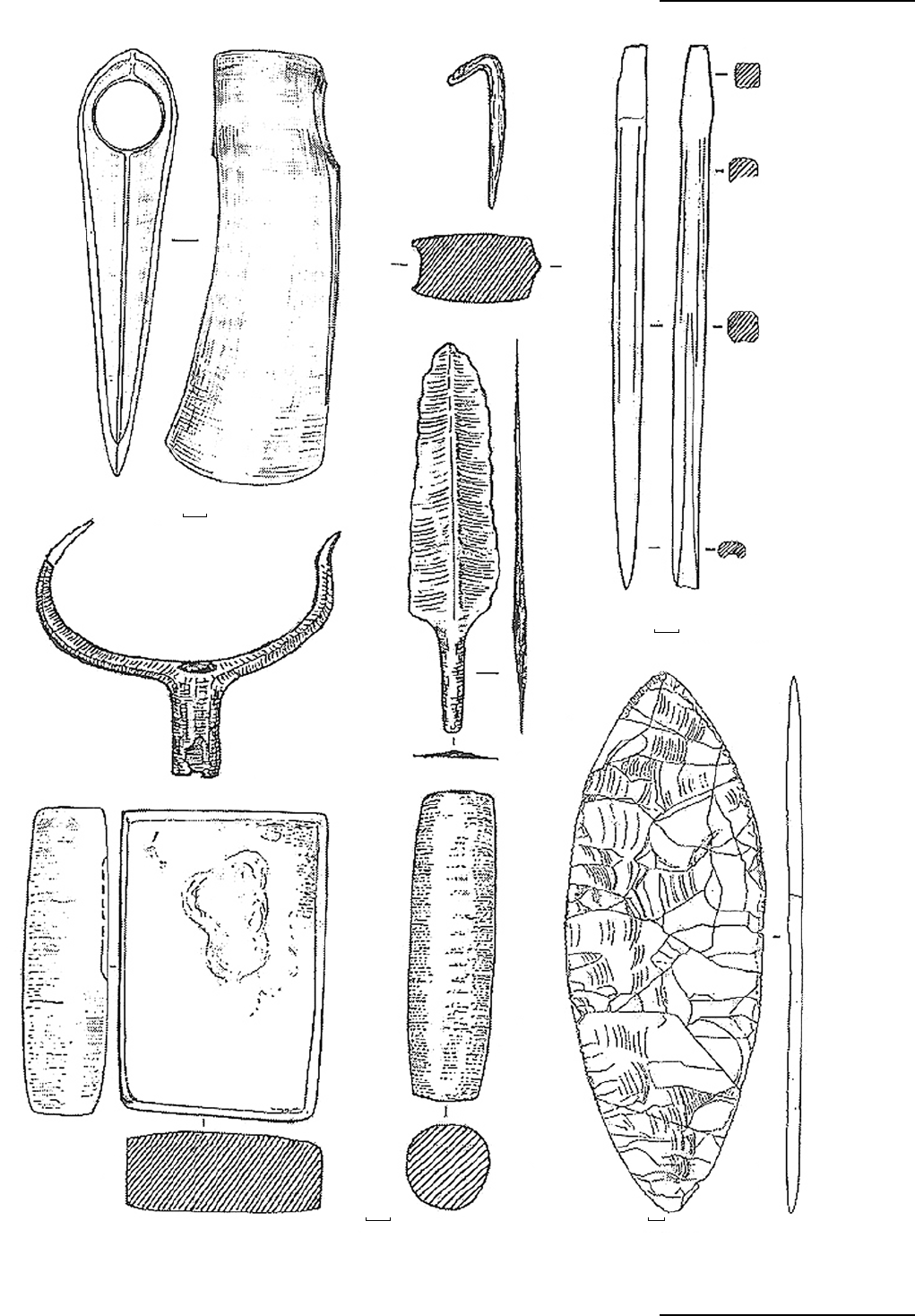

Курган исследовался в 1965 г под руководством А А Щепинского Раскопка-

ми была выявлена серия погребений, из которых одно – № 3 (рис 1, 1) получило

широкую известность благодаря прежде всего обнаруженному в нем набору

инвентаря из металла Сам набор или отдельные изделия (рис 2) неоднократ-

но привлекали внимание многих исследователей [1; 2; 3, c 139; 4, сc 30 – 35; 5;

6; 7]

О самом комплексе на протяжении десятилетий было мало известно

А А Щепинский в ряде изданий приводил лишь фотографии части каменного

орнаментированного ящика [8; 9; 10, с 45; 11] Только спустя почти сорок лет в

изданном своде памятников нашли отражение материалы почти всего комплекса

[12]

Лишь в 2009 г благодаря В А Колотухину материалы памятника изданы в

полном объеме [13, сс 223 – 242] Автор интерпретирует непосредственно как

сам комплекс, так и дает свое виденье проблемы «ящичных» захоронений

Отдельные положения этой работы небесспорны, что вызывает необходимость

вновь обратиться к материалам комплекса

В А Колотухин счел возможным в качестве основного захоронения рассма-

тривать п 7, расположенное ближе к центру насыпи [13, с 227] Оно представляло

завал из камней, среди которых встречены камка, комья зеленой глины, раковины

и отдельные окрашенные кости человека Мы же полагаем, что погребение 3 в

каменном ящике и завал из камней являются одновременными С ними, на наш

взгляд, связано и возведение рва

Согласно подсчетам автора статьи [14, сс 65 – 66], на территории Крыма

известно свыше 30 подобных погребению № 3 ящичных конструкций Этот вид

характеризуется ящиками, обложенными камнями, иногда и сверху За исклю-

чением долинского, все они найдены в районах с выходами камня – Тарханкуте,

предгорьях Крыма, Керченском полуострове Среди них есть как основные, так и

впускные Стенки 35 ящиков орнаментированы Роспись в виде «дерева жизни»

зафиксирована как при раскопках крымских памятников (Астанино, Долинка,

Новый, Артезиан), так и за пределами полуострова (Старогорожено, Моисеевка,

Шевченко и др), известна она и в материалах последующих культур [14]

Относительно позы погребенного, предпочтительнее говорить о положении

костяка скорченно на спине Подобная позиция, равно как и ориентировка погре-

бенного, доминируют в ямных памятниках Крыма

В А Колотухин приводит аналогии отдельным изделиям, круг сопоставлений

можно расширить, это играет определенную роль при выяснении культурной

принадлежности

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК

10

46

Так, два костяных изделия в виде пуговиц округлой и овальной формы,

В А Колотухин сопоставляет с находками в каменных ящиках кургана 3 в

междуречье Альмы и Качи в 1895 г (6 экз) и симферопольского кургана № 6

*

(одна) [13, с 238] Добавим, что подобные поделки из кости, относящиеся к

украшениям, найдены в верхних слоях Михайловского поселения [16, с 219,

рис 116, 8 – 9]

*

В. А. Колотухин неточно определяет находку из симферопольского кургана как каменную [13, с. 228]. Ав-

торы публикации материалов четко пишут о костяной поделке – пуговице или подвеске [15, с. 44].

Рис. 1. 1 – планы и разрезы п. 3 к. 1 у с. Долинка; 2 – подвески из распиленных зубов хищника;

3 – «пуговицы»; 4 – бронзовое тесло (1 – по Щепинскому, 2002; 3 – 4 – по Колотухину, 2009)

432

1

Тощев Г. Н.

0 50

АРХЕОЛОГІЯ

47

Рис. 2. Материалы из п. 3 к. 1 у с. Долинка. 1, 4 – медь; 2 – дерево (без масштаба);

3, 5 – бронза; 6 – 7 – мраморизированный известняк; 8 – кремень (по Колотухину, 2009)

О культурной принадлежности погребения № 3 кургана 1 (Курбан-Байрам) у с. Долинка

2

4

3

6

5

87

1

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК

10

48

В А Колотухин приводит в работе наконечник копья лавролистной формы

(острие дротика ?) [13, с 239, рис 4, 8], указывая на распространение таких изде-

лий меньших размеров в катакомбных захоронениях Акцентируем внимание на

том, что подобные предметы обнаружены в захоронениях катакомбных культур

разных периодов: Невское – к 5, п 1, Александровск – к 9, п 25 [17, с 99, рис 31,

18; 18, с 92, рис 18, 4]

В каменном ящике долинского кургана выявлены изделия из розового мра-

моризированного известняка – полированный пест и тщательно обработанная

плитка В А Колотухин в общем отметил их типичность для ямных и раннеката-

комбных комплексов [13, с 227] Добавим, что подобный набор (пест и неболь-

шая плиточка) в степном Крыму находился в ямном погребении 22 кургана 14 у

оз Старое [19, с 228, рис 88, 7, 9], пестом сопровождалось и погребение 5 курга-

на 12 у с Источное

В заключительной части своей работы В А Колотухин отмечал, что «… с непо-

средственным проникновением отдельных групп населения с Северного Кавказа

может быть связано появление в Крыму трех подкурганных погребений» Первым

из них выступает рассматриваемый комплекс 3 Свидетельством тому является,

прежде всего, «… набор металлических изделий, характерный для Северного Кав-

каза и совершенно нетипичный для Крыма» [13, с 233] Отметим, что подобный

набор единичный в степном Причерноморье

Напомним, что местное изготовление топора допускал С Н Кореневский

[1, с 24] В И Клочко, в частности, приводит аналоги топору из ямных погребе-

ний, связывая их производство с местной линией развития на Правобережной

Украине [5, Р 68] Двурогая вилка, изготовленная из «чистой» меди [4], не является

майкопским импортом, хотя имеет многочисленные аналоги в новосвободненских

памятниках [6, с 42]

Как отмечают исследователи, различные типы ножей и шилья из каменных

ящиков находят ближайшие аналогии в находках ЯКИО [6, с 43; 20]

М Б Рысин относит этот комплекс к началу успенского этапа кавказской

металлообработки среднего бронзового века (СБВ), т е более позднего, нежели

собственно майкопский возраст [21, с 230]

В настоящее время относительно роли и влияния Кавказа на степь сложилось

две точки зрения Сторонники первой указывают на активные контакты в период

энеолита-средней бронзы между племенами Причерноморья и Кавказа, отводя

ведущую роль Майкопу [19; 22], в то же время оппоненты критически относятся

к подобным выводам Так, C Н Братченко отмечал, что «… традиционные пред-

ставления о роли Кавказа в распространении бронзовых изделий в Восточной

Европе и развития здесь металлообработки очень преувеличены» [23, с 55] Отно-

сительно периода средней бронзы аналогичные заключения сделаны и другими

специалистами [24, S 346; 14, с 140]

Материалы последних разработок исследователей, в частности М Б Рысина,

свидетельствуют о том, что собственно майкопские памятники выступают одно-

временными доямным материалам (нижнемихайловские, возможно, ранние

ЯКИО), а ранний успенский этап СБВ Кавказа синхронизируется с позднеямными

и катакомбными Именно на это время припадает распространение ведущих типов

орудий, амулетов, украшений и вотивных изделий (булавки, бляшки, медальоны,

подвески), т е тех категорий, которые раньше А Л Нечитайло относила к май-

копским импортам [21, сс 216 – 217, 228]

Тощев Г. Н.

АРХЕОЛОГІЯ

49

Согласно М Б Рысину, кавказские импорты в степной зоне единичны, распро-

странялась, прежде всего, кавказская технология металлообработки [21, с 212],

и контакты между Кавказом и степными культурами обусловлены, в первую

очередь, связями в этой сфере [21, с 213]

Соответственно его разработкам, успенский этап датируется XXIV – XX вв

до н э и соответствует позднеямным и раннекатакомбным памятникам Нижнего

Дона и Прикубанья [25] В более поздней работе автор счел возможным начало

среднего бронзового века Кавказа, основываясь на синхронизации с раннеди-

настическим периодом Древнего Востока, относить к XXVIII – XXVII вв до н

э а финальный этап этого периода датировать рубежом III – II и началом II тыс

до н э [21, с 224]

В последнее десятилетие наметилась тенденция к удревнению культур

энеолита-бронзы Восточной Европы, в чем сыграли большую роль значительные

серии калиброванных радиоуглеродных дат, полученных для различных памят-

ников сопредельных территорий

Так, С Н Кореневский курганные древности майкопско-новосвободненской

общности датирует в целом IV тыс до н э [26, с 64] Эти данные близки с резуль-

татами разработок других исследователей как для этой общности – 3950 – 3300 гг

до н э [27, с 97], так и для материалов северной степной периферии Предкавказья

[28, сс 79 – 82]

Учитывая эти данные, полагаем, что приведенное заключение В А Рысина

достаточно убедительно, по известным памятникам Крыма нет оснований делать

вывод о пребывании населения МНО на полуострове Выводы А Л Нечитайло о

значительном непосредственном влиянии культур Кавказа на степь и активную

роль крымского пути представляется несколько преувеличенным Ведь собствен-

но майкопские «чистые» комплексы на территории Крымского полуострова не

известны Напомним, что как результат майкопского влияния в Крыму А Л Нечи-

тайло приводит серию сосудов, одни при этом вначале рассматривались как

прямые импорты (пещера Каюм-Коба, Целинное – к 12, п 6

*

), а другие как

подражания (Марьино – к 1, п 5

**

; Заозерное – к 14, п 6; Рисовое – к 1, п 65;

Танковое – к 9, п 17) [22, сс 129 – 131] Позже они все интерпретировались как

местное подражание [4, с 59]

Представляется возможным говорить вслед за В А Рысиным о распростране-

нии тех или иных технологий, определенных элементов, идей, которые находили

отражение у степного населения в бытовой и идеологических сферах Полуостров

*

В опубликованных материалах СКЭ [29; 30; 31; 32; 33] такого сосуда нет. Под номером 12 издан курган

у с. Источное, но п. 6 – эпохи средневековья. Этот же сосуд, согласно Ю. Я. Рассамакину, происходит из

п. 12 к. 6 у с. Целинное [34, табл. 370, 2 – 3]. Опубликовавшие этот комплекс В. В. Генинг и В. Н. Корпусова

пишут, что из этого погребения происходит сильно фрагментированный лепной круглодонный сосуд с окру-

глым туловом из красной глины высотой 7,5 см. Этот сосуд и привели на рисунке авторы публикации [31,

с. 16, рис. 17, 2].

**

Согласно автору публикации материалов этого кургана, из п. 5 происходит круглодонный сосуд с приме-

сью раковины в тесте, но совсем иной формы [35, с. 122, табл. 1, 1]. П. Н. Шульц и А. Д. Столяр, издавшие

суммарно марьинские памятники, указывают на обнаружение горшочка с округлым дном в п. 8 – костяк в

сильноскорченной позе головой на В [36, сс. 54 – 55, рис. 13, 3]. В упомянутой выше статье Ю. Г. Колосова

п. 8 – это вытянутый на спине погребенный головой на З, без инвентаря. Вопрос о привязке сосуда к опреде-

ленному комплексу в кургане 1 открыт. Согласно предварительному отчету П. Н. Шульца и А. Д. Столяра,

костяк лежал на правом боку головой на юг, у левой руки находились обломки лепного сосуда [37]. Нет

никаких оснований «… это погребение (скорченное на левом боку головой на СВВ) включить в число древ-

нейших в кургане» [22, с. 131], тем более оно обнаружено на периферии насыпи, в юго-западном секторе.

Разночтение объяснимо погрешностями в полевой фиксации.

О культурной принадлежности погребения № 3 кургана 1 (Курбан-Байрам) у с. Долинка

МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК

10

50

в определенные периоды выступал и своеобразной транзитной зоной, через кото-

рую распространялись мобильные предметы

Через Керченский пролив ямные племена осваивали достаточно активно

степную зону Северного Кавказа, где вступали в контакты различного рода с

местным населением Не исключено, что в составе возвращенцев могли нахо-

диться и иноплеменные представители, при этом возможен допуск и смешанных

браков Отдельные «неямные» элементы опосредованно или через носителей

получали распространение на территории Крыма и проникали далее на север, в

степное Причерноморье, что и нашло отражение в материальном оформлении и

отдельных чертах погребальной обрядности

*

К близким выводам пришел и В А Колотухин, предполагая возможность

передвижения на Тамань и обратно отдельных групп «местного крымского

населения» [13, с 233] Данное заключение, по нашому мнению, более реально,

нежели высказанное на этой же странице предположение о непосредственном

проникновении отдельных групп населения с Северного Кавказа, которым и

принадлежит погребение 3

Само же погребение нами рассматривается как относящееся к представителю

знати позднеямного населения На это указывают трудовые затраты (доставка

издалека камня и его обработка на месте, возведение рва с многочисленными

ямками), значительный набор инвентаря, в котором отражены контакты местного

населения, а набор металлических изделий, не исключено, выступает продуктом

долговременного накопления

Библиография

1 Кореневский С Н О металлических топорах майкопской культуры /

С Н Кореневский // СА – 1974 – № 3 – С 14 – 32

2 Черных Е Н Металлургические провинции и периодизация эпохи ран-

него металла на территории СССР / Е Н Черных // СА – 1978 – № 4 –

С 53 – 82

3 Ильюков Л С Металлические «вилки» майкопской культуры / Л С Илью-

ков // СА – 1979 – № 4 – С 138 – 146

4 Нечитайло А Л Связи населения степной Украины и Северного Кавказа в

эпоху бронзы // А Л Нечитайло – К : Наукова думка, 1991 – 114 с

5 Klochko V I Weapons of Societies of the Nordhern Pontic Culture Circle:

5000-700 / V I Klochko // BPS – 2001 – Vol 10 – 377 P – Библиогр :

Р 343 – 376

6 Черных Л А К вопросу о выделении очагов металлопроизводства энеолита-

ранней бронзы в Северном Причерноморье / Л А Черных, А В Николо-

ва // Проблеми гірничої археології (матеріали I-го Картамиського польового

семінару) – Алчевськ : ДГМІ, 2003 – С 37 – 43

7 Černych L Spektralanalyse und Metallverarbeitung in den früh-und

mittelbronzezeitlichen Kulturen der ukrainischen Steppe als Forschungsproblem /

L Černych // EA – Band 9 – 2003 – S 27 – 62

8 Щепинський А О Кемі-обинська культура / А О Щепинський // Археологія

Української РСР – К : Наукова думка, 1971 – Т 1 – С 258 – 263

*

Такими мы и рассматривали комплексы из Донского, п. 9, округи Симферополя, к. № 5, Украинки, Чи-

стенького, к. 1 [14, сс. 67, 210].

Тощев Г. Н.