Панофский Э. Перспектива как символическая форма. Готическая архитектура и схоластика

Подождите немного. Документ загружается.

последующих крупных сооружений, по всей вероятности, предназначался для того, чтобы

обеспечить поддержку шпилям и более тяжелым перекрытиям, а возможно, и защитить их от

напора ветра

42

. Даже ажурная каменная резьба [окон] имеет определенное практическое значение,

которое заключается в том, что она облегчает установку стекол и способствует их сохранности.

С другой стороны, в равной степени справедливо, что первые настоящие нервюры появляются

одновременно с тяжелыми крестовыми сводами, где они не могли возводиться «обособленно*, а

значит, и не избавляли от необходимости центрирования, равно как не имели особой

конструктивной ценности впоследствии

43

; справедливо и то, что аркбутаны Шартрского собора,

при всей их функциональной значимости, настолько отвечали эстетическому духу, что создатель

прекрасной Мадонны в северном трансепте Реймсского собора воспроизвел их — в миниатюре (en

miniature) — в обрамлении ниши Мадонны (ил. 22).

267

Эрвин Панофский

Готическая архитектура и схоластика

22. Реймсский собор. Мадонна в правом портале северного трансепта. Ок. 1211-1212

Превосходный архитектор собора Сен-Уан в Руане, чей проект более всего приближается к

современным стандартам конструктивной целесообразности

44

, прекрасно обошелся без верхнего ряда

аркбутанов. Так что не может быть и речи о существовании каких-либо практических оснований для

такой разработанной системы контрфорсов, которая превращается в филигранные колонки,

табернакли, пинакли и ажурную резьбу (ил. 23). Самый большой среди витражей (западное окно

Шартрского собора) целых семь столетий простоял без какой-либо каменной резьбы,

268

23. Реймсский собор. Открытые аркбутаны центрального нефа. Проект ок. 1211

I

Эрвин Панофский

Готическая архитектура и схоластика

а уж о том, что декоративные резные узоры на глухих окнах и стенах не имеют никакого

практического значения, и говорить нечего.

Однако все эти рассуждения уводят нас в сторону. Применительно к архитектуре XII -и XIII

столетий альтернатива «все есть функция — все есть иллюзия», пожалуй, столь же

малоубедительна, что и альтернатива «все есть поиск истины — все есть гимнастика ума и

риторика* — применительно к философии того же периода. Нервюры соборов в Кане и Дарэме,

еще не будучи «обособленными» (singulariter voluti), прежде всего заявляли о себе, а затем

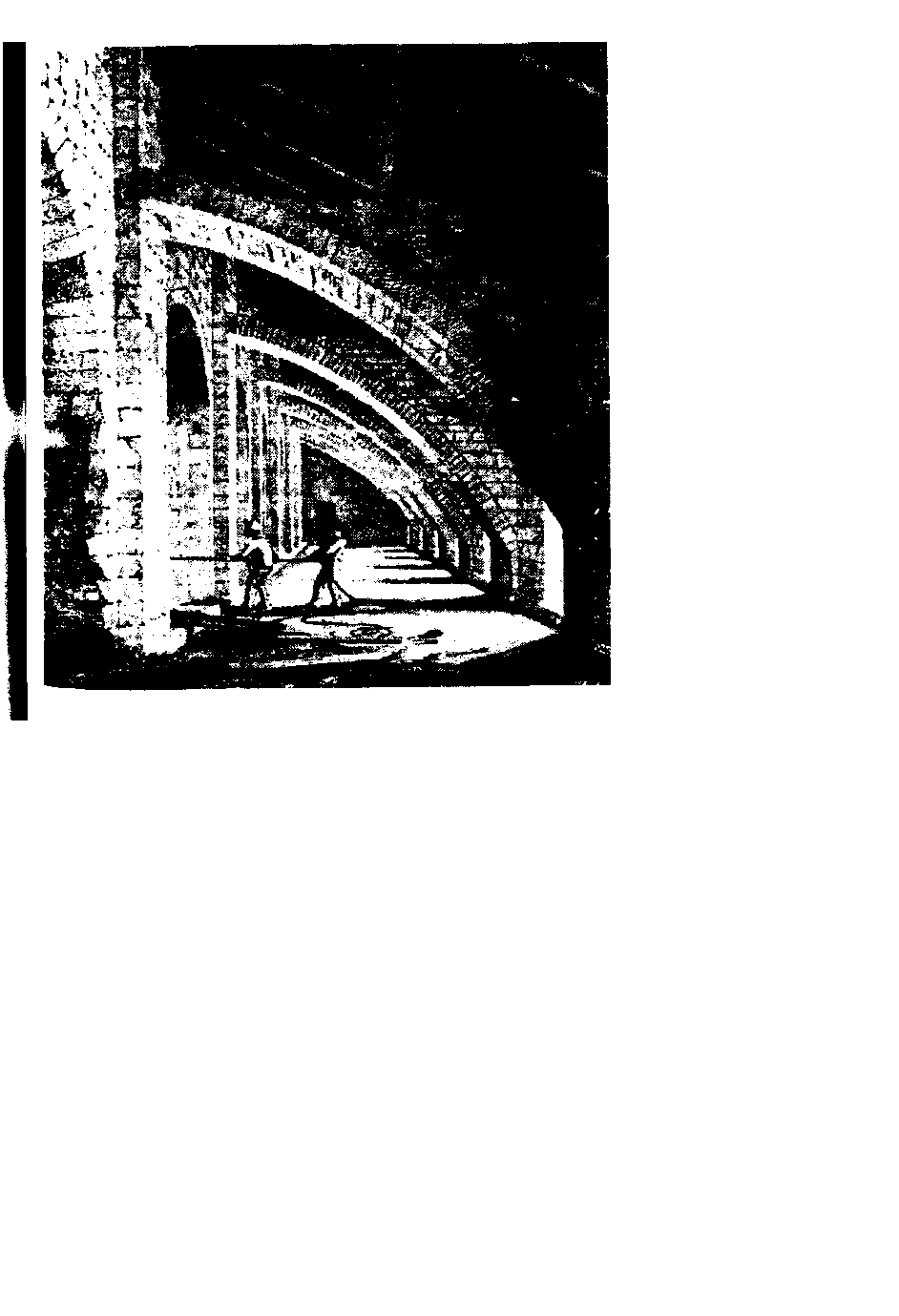

действовали. Аркбутаны же этих соборов, еще скрытые под кровлей боковых приделов (ил. 24),

прежде всего действовали, а затем заявляли о себе. В итоге аркбутаны научились говорить,

нервюры научились работать, а те и другие вместе — возвещать о том, что они делают, языком

более обстоятельным, ясным и красочным, чем это было необходимо по соображениям одной

лишь целесообразности; это в равной мере применимо и к колоннам и ажурной резьбе, которые

тоже постоянно говорили и так же постоянно работали.

Здесь мы имеем дело отнюдь не с «рационализмом» в чисто функциональном смысле, равно как и

не с «иллюзией» в духе современной эстетики «искусства для искусства». Мы имеем дело с тем,

что можно назвать «визуальной логикой*, иллюстрирующей положение Фомы Аквинского nam et

sensus ratio quaedam est (ибо и чувство есть своего рода разум). Человек, проникшийся

схоластическими умонастроениями, стал бы рассматривать форму организации архитектуры —

как и форму организации литературы — с точки зрения manifestatio. Он воспринял бы как

должное и то, что первостепен-

270

24. Даремский собор. Скрытые аркбутаны. Конец XI в.

ной задачей множества элементов, из которых состоит собор, является обеспечение устойчивости,

и то, что первостепенной задачей множества элементов, из которых состоит «Сумма», является

обеспечение убедительности.

271

Эрвин Панофский

Однако он не был бы удовлетворен, если бы расчлененность здания не позволяла ему вновь

прочувствовать сам процесс построения архитектуры или если бы расчлененность «Суммы» не

позволяла ему заново прочувствовать сам процесс размышления. Богатое разнообразие колонн,

нервюр, контрфорсов, ажурной резьбы, пинаклей и растительных декоративных элементов было

для него самоанализом и самообъяснением архитектуры, точно так же как традиционный аппарат

частей, разделов, параграфов и \ пунктов — самоанализом и самообъяснением разума. Если

гуманистическому уму требовался максимум «гармонии» (безупречная манера письменного

изложения и безупречная соразмерность в архитектуре, чего так недоставало, по мнению Вазари

45

,

готическим сооружениям), то схоластическому уму требовался максимум ясности. Он точно так

же ратовал за безусловное прояснение функции посредством формы, как и за безусловное

прояснение мысли посредством языка.

V

Потребовалось не более ста лет — от Сен-Дени Су-герия до творений Пьера де Монтро, — чтобы

готический стиль достиг своей классической фазы, и нам, безусловно, хотелось бы верить, что это

стремительное и необычайно интенсивное развитие было беспримерно последовательным и

прямолинейным. Однако это не так Последовательным — да, но отнюдь не прямолинейным. Более

того, если проследить эволюцию этого процесса от истоков до «окончательных решений», то мы

получим картину, очень

272

Готическая архитектура и схоластика

L

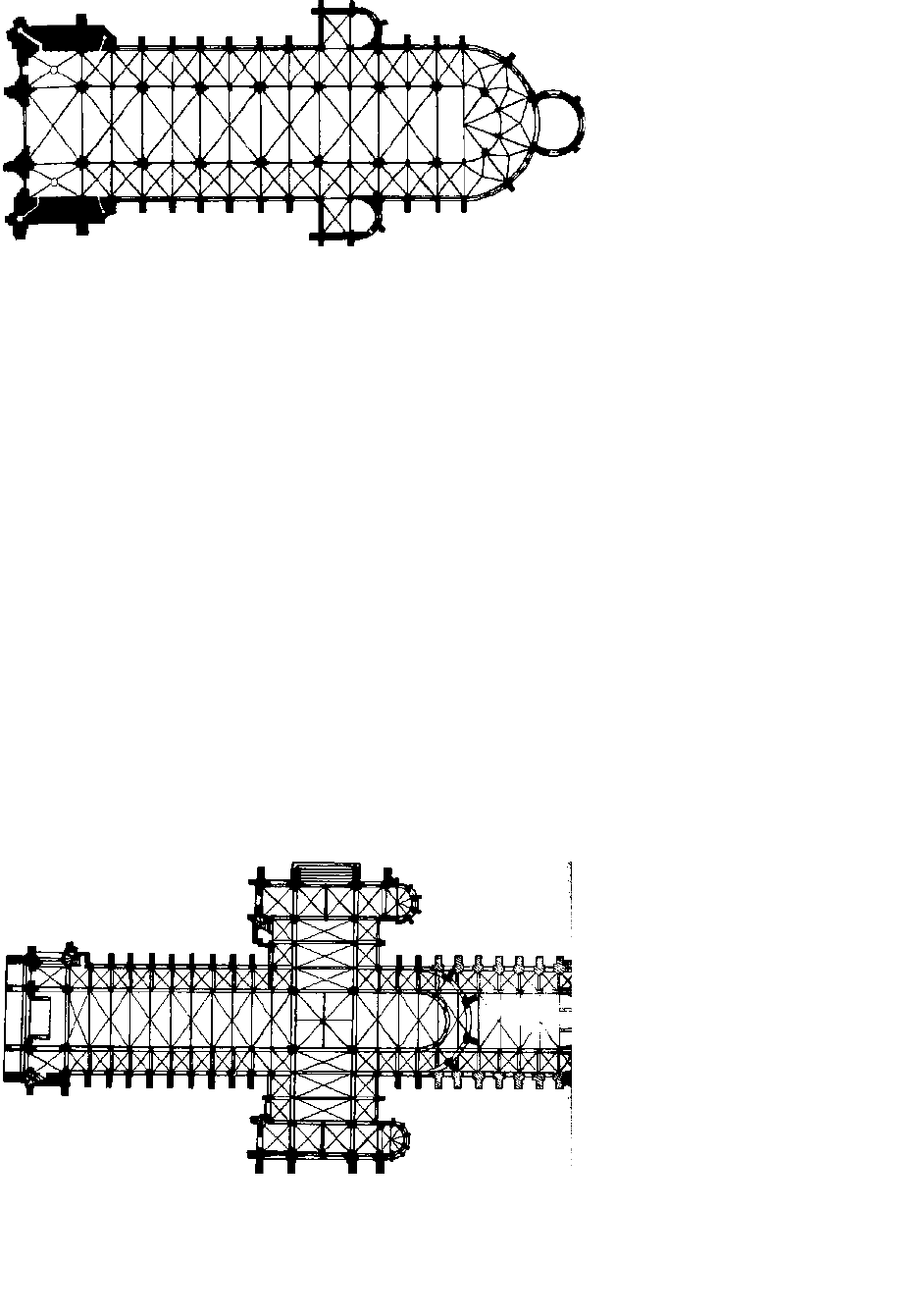

25. Сансский собор. План. Ок. 1140-1168

похожую на «скачущую процессию»

46

: два шага впе-!н L один назад — словно строители

намеренно воз-• препятствия на своем пути. И это наблюдает-шлько при неблагоприятных

финансовых или географических обстоятельствах, что обычно вынуждают идти на попятный, так

сказать «за неимением», по и при создании архитектурных памятников самого высокого ранга.

«Окончательное» решение общего плана было найдено, как мы помним, в базилике с трехмастным

нефом, в таком же трехчастном трансепте, отчетливо выступающем из нефа, но словно

перетекающем в хор, в полукруглой алтарной части с обходной галереей и венцом капелл, а также

в устранении всех башен, кроме двух фронтальных (ил. 11, 14). На первый взгляд естественным

было бы прямолинейное развитие, начиная с Сен-Жермен и Сен-Люсьен в Бовэ, где почти все эти

особенности были предвосхищены еще в начале XII века. Вместо этого мы наблюдаем

драматическую борьбу между двумя резко противоположными решениями, каждое из которых

явно

273

Эрвин Панофский

уводит от конечного результата. Сен-Дени Сугерия и собор в Сансе (ил. 25) ввели в

архитектурный обиход строго вытянутый тип постройки с двумя только фронтальными башнями и

либо укороченным, либо полностью упраздненным трансептом — план, взятый на вооружение

создателями собора Парижской Богоматери и собора в Манте и еще не отвергнутый при

строительстве высокоготического Буржского собора

47

. Ланские же мастера — возможно, учитывая

Готическая архитектура и схоластика

26. Ланский собор. План. Ок. 1160

уникальное расположение их собора на гребне холма (ил. 26, 27),— словно в знак протеста,

вернулись назад, к германской идее многочленной группы, или ансамблевой постройки, с

выступающим трехчаст-ным трансептом и множеством башен (примером такого решения служит

собор в Турнэ), и последующим поколениям потребовалось еще два собора, чтобы избавиться от

лишних башен, венчавших

27. Ланский собор. Вид с юго-запада. Заложен ок. 1160

трансепт и средокрестье. В Шартрском соборе было запланировано не менее девяти башен, в

Реймсском, как и в Ланском, — семь (ил. 10), и только в Амьене (ил. 11) был возрожден тип

собора с двумя фронтальными башнями.

Аналогичным образом «окончательное» решение композиции нефа (ил. 15, 17-19) по горизонтали

предполагало череду однотипных вытянутых четы-рехчастных сводов и однотипных

профилированных колонн, а по вертикали — трехчастную структуру аркад, трифория и верхнего яруса

окон. И здесь снова может возникнуть впечатление, что это решение вполне могло быть достигнуто в

ходе неуклонного

274

275

Эрвин Панофский

28. Аббатская церковь в Лессай (Нормандия). Интерьер. Конец XI в.

Готическая архитектура и схоластика

развития по прямой линии, ведущей начало от таких прототипов начала XII века, как соборы Сен-

Этьен в Бовэ или Лессай в Нормандии (ил. 28). Напротив, все крупные сооружения,

предшествующие Суассону и Шартру, щеголяют шестичастными сводами на простых

непрофилированных колоннах (ил. 16) или даже возвращаются к устаревшей «чередующейся сис-

теме». Их вертикальный разрез демонстрирует галереи, которые в наиболее значительных

постройках после Нуайона объединены с трифорием (или, как в соборе Парижской Богоматери, с

его эквивалентом), образуя четырехъярусную композицию (ил. 16)

48

.

В ретроспективе хорошо видно, что то, в чем мы были склонны усматривать случайное

отклонение от прямого пути, в действительности является необходимой предпосылкой

«окончательного* решения. Без опыта многобашенного ансамбля в Лане не было бы достигнуто

равновесие между продольной и центрической композициями, не говоря уже об объединении

окончательно сложившейся алтарной части с окончательно сложившимся трехчастным

трансептом. Без введения шестичастных сводов и четырехъярусной вертикали было бы

невозможно привести в соответствие идеал единообразной протяженности с запада на восток с

идеалами прозрачности и «верти-кализма». В обоих случаях «окончательные* решения были

достигнуты в результате ПРИЗНАНИЯ И ПОЛНОГО ПРИМИРЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ

ТЕНДЕНЦИЙ

49

. Здесь налицо второй руководящий принцип схоластики. И если первый —

manifestatio — помог нам понять, что собой представляет классическая высокая готика, то второй

— concordantia (соответствие, гармония) — должен помочь нам понять, как она возникла.

277

Эрвин Панофский

Все, что средневековый человек мог знать о Божественном откровении, и многое из того, что он считал

истинным в других отношениях, приходило к нему из авторитетных источников (auctoritates); в первую

очередь — из канонических книг Библии, представлявших аргументы «надежные и неопровер-жимне»

(proprie et ex necessitate), затем — из учений Отцов Церкви, представлявших аргументы «надежные*,

но лишь «вероятные*, а также из трудов «философов*, представлявших аргументы «не вполне надеж-

ные» (extranea) и по этой причине не более чем вероятные

50

. Здесь нельзя не отметить, что упомянутые

авторитетные источники, включая и фрагменты из самого Писания, часто вступали в противоречие

друг с другом. Однако не было другого выхода, кроме K:IK принять их за данность и вновь и вновь

толкч т;п •• и перетолковывать до тех пор, пока между ним,-будет достигнуто полное согласие. Чем и

занимались теологи испокон веку. Но эта проблема была возведена в принцип только после того, как

Абеляр написал свой знаменитый труд «Да и Нет» («Sic et Non»), где он продемонстрировал, что

авторитетные источники, включая Писание, расходятся по 158 важным пунктам, начиная с

основополагающего вопроса о том, должна ли вера искать поддержку в человеческом разуме, и кончая

такими специфическими проблемами, как допустимость самоубийства (пункт 155) или конкубината, т.

е. внебрачного сожительства (пункт 124). Подобного рода систематический отбор и сопоставление

противоречивых фрагментов в авторитетных источниках давно стал обычным делом для знатоков

канонического права, но ведь закон, хотя и Богоданный, был все же творением человека. Абеляр и сам

признавал дерзость своих изысканий, обнажив-

278

Готическая архитектура и схоластика

ших «различия или даже противоречия» (ab invicem diversa, verum etiam invicem adversa) в самих источ-

никах Откровения; он писал, что это «должно подстегнуть читателя с тем большей решимостью дока-

пываться до истины, чем более превозносится авторитетность Писания»

51

.

Изложив в своем блестящем вступлении основные принципы текстологии (включая возможность опис-

ки даже в самом Евангелии, что, в частности, имело место в Евангелии от Матфея, когда пророчество

За-харии было приписано Иеремии,— Мф. 27:9), Абеляр злонамеренно воздержался от предложения

каких-либо решений. Однако неизбежность таких решений была очевидна, и эта процедура

становилась все более важной, а возможно, и наиважнейшей частью схоластического метода. Роджер

Бэкон, трезво проанализировав различные истоки этого метода, свел его к трем следующим

компонентам: «разделение на множество частей, как у диалектиков; ритмические созвучия, как у

грамматиков; принудительное согласование, как у юристов»".

Именно эта методика примирения внешне непримиримого, доведенная, благодаря ее уподоблению

Аристотелевой логике, до совершенства изящного искусства, определила и форму академического об-

учения, и ритуал уже упоминавшихся публичных «диспутов всякого рода» (disputationes de quolibet), и,

наконец, процесс аргументации в самих схоластических трактатах. Каждая тема (например,

содержание каждого «пункта» — articulus — в «Summa Theologiae») должна была формулироваться в

виде «вопроса» — quaestio, — рассмотрение которого начинается с выстраивания одной группы

авторитетных источников (videtur quod...) против другой (sed contra...) и сводит-

279

Эрвин Панофский

ся к решению (respondeo dicendum...) с последующей критикой каждого из отвергнутых аргументов (ad

primum, ad secundum, etc.) — отвергнутых, то есть, лишь в части толкования данных авторитетных

источников, а не их надежности.

Стоит ли говорить, что этот принцип просто обязан был привести к формированию умонастроения, не

менее тяготеющего к определенности и всеохват-ности, чем умонастроение, характеризующееся стрем-

лением к доскональному прояснению. При всей своей воинственности в спорах друг с другом схоласты

XII и XIII столетий были единодушны в признании авторитетных источников и гордились скорее

своим умением понимать и использовать их, нежели оригинальностью собственных мыслей. Дыхание

новой эпохи можно почувствовать, когда Уильям Оккам чп"-минализм был призван рассечь узы между

разум,. верой и который взял на себя смелость заявить: «Меня не волнует, что об этом думал

Аристотель»" — начинает всячески открещиваться от влияния самого главного своего

предшественника Петра Авреолия

54

.

Позиции, аналогичной той, что была свойственна мыслителям высокой схоластики, должны были при-

держиваться и создатели соборов высокой готики. Ибо для этих архитекторов величайшие сооружения

прошлого были авторитетом (auctoritas), вполне сопоставимым с тем, которым Отцы Церкви обладали

в глазах ученых. Из двух внешне противоречивых побуждений, одинаково санкционированных

авторитетами, ни одно нельзя было просто взять и отмести в пользу другого. Необходимо досконально

их проработать, а в итоге примирить, точно так же как речения Блаженного Августина пришлось в

конечном счете примирить с речениями св. Амвросия. И это, на

280

29. Аббатская церковь Сен-Дени. Западный фасад. Освящен в 1140

Эрвин Панофский

мой взгляд, в какой-то степени объясняет откровенно неустойчивый и в то же время до упрямства

последовательный характер эволюции архитектуры ранней и высокой готики: она тоже

развивалась по схеме videtur quod — sed contra — respondeo dicendum.

Я хотел бы проиллюстрировать это, что весьма любопытно, на трех характерных готических «про-

блемах» — или, можно было бы сказать, quaestiones: окно-роза на западном фасаде, композиция

стены под верхним ярусом окон и конструкция опор нефа.

Насколько нам известно, западные фасады украшались не розой, а обычными окнами, пока

Сугерий, возможно под впечатлением великолепного образца такой розы на северном трансепте

собора Сент-Эть-ен в Бовэ, не решил использовать этот мотив im >„\-падном фасаде Сен-Дени,

поместив великан «Non» поверх «Sic» большого окна под ним (ил. 2.4 >. Дальнейшее развитие

этого нововведения было сопряжено с огромными трудностями". Если диаметр розы оставался

сравнительно небольшим или даже малым (как в Санлисе), то и по обеим сторонам от нее, и под

ней образовывалось неразумно пустое и совсем «неготическое» пространство стены. Если же роза

располагалась почти во всю ширину нефа, то это противоречило сводам нефа, если смотреть из-

нутри, а снаружи требовало максимального расширения промежутка между контрфорсами фасада,

что создавало неудобство, уменьшая пространство боковых порталов. Кроме того, сама концепция

изолированной круглой формы противоречила идеалам готического вкуса вообще и идеалу

готического фасада — как адекватного отображения интерьера — в частности.

282

Готическая архитектура и схоластика

30. Собор Парижской богоматери. Западный фасад. Заложен в 1201 Верхний ряд окон ок. 1220

Эрвин Панофский

Немудрено, что в Нормандии и — за очень редким исключением — в Англии архитекторы наотрез

отказались от этой идеи и стали просто увеличивать размеры традиционного окна, пока оно не

заполнило всю предоставленную поверхность (тогда как в Италии, что примечательно, окно-розу

встретили с энтузиазмом благодаря его глубоко антиготическому характеру)

56

. А вот архитекторы

Королевской области и Шампани сочли себя обязанными внедрить мотив, санкционированный

авторитетом Сен-Дени, и занятно наблюдать, в какие затруднительные положения они при этом

попадали.

Архитектору собора Парижской Богоматери (ил. 30) посчастливилось, потому что у него был пя-

тичастный неф. Смело, хотя и не совсем честно проигнорировав этот факт, он выстроил трехч;|; ':

фасад, боковые секции которого оказались нась ко широки по сравнению со средней, что все про-

блемы были решены без особого труда. Строителю же собора в Манте, напротив, пришлось

сократить расстояние между контрфорсами, так что оно стало значительно меньше ширины нефа

(меньше настолько, насколько позволяли технические возможности); но даже после всех этих

ухищрений пространство боковых порталов оказалось далеко не обширным. Создатель Ланского

собора, желая сохранить и полноценное окно-розу, и величественные порталы, прибегнул к

следующему трюку: он разбил контрфорсы таким образом, что их нижние секции, обрамляющие

центральный портал, оказались ближе друг к другу, чем верхние, которые обрамляют розу, а затем

прикрыл разрывы огромным «фиговым листом» портика (ил. 31). И наконец, создателям Амьене-

кого собора с его необычайно узким нефом понадо-

284

Готическая архитектура и схоластика

31. Ланский собор. Западный фасад. Проект ок. 1160. Строительство начато ок. 1190

Эрвип Панофский

Готическая архитектура и схоластика

32. Амьенский собор. Западный фасад. Заложен в 1220. Верхний ряд окон завершен в 1236. Окно-роза ок. 1500