Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Венозные трофические язвы

ственным пребыванием в горизонтальном положении

с элементами постурального дренажа для пораженной

конечности (положение Тренделенбурга или на шине

Беллера).

Для венозных трофических язв разделение на фазы

раневого процесса весьма условно, поэтому выбор лечеб-

ной программы, зачастую, носит эмпирический характер

и базируется на превалирующих симптомах, состоянии

мягких тканей и переносимости тех или иных препара-

тов. Вначале, когда отмечается обильное раневое отде-

ляемое, выраженная перифокальная воспалительная

реакция мягких тканей и бактериальная контаминация,

первоочередной задачей лечения является эрадикация

патогенной микрофлоры, удаление некротических тка-

ней, а также подавление воспалительной реакции.

Показанием к антибактериальной терапии служат

объективные признаки инфицирования трофической

язвы (гнойное отделяемое, острое воспаление окру-

жающей кожи, пиодермия, лимфангоит и лимфаденит),

а также результаты микробиологического исследова-

ния. Во всех случаях проводят системную анти-

бактериальную терапию, местное использование

большинства антибиотиков бессмысленно. Дело в

том, что под действием раневых протеаз они быстро

расщепляются и дезактивируются. Спектр действия

антибиотиков должен включать активность в отноше-

нии стрептококков и стафилококков, а при стационар-

ном лечении — и приоритетных возбудителей госпи-

тальной инфекции (включая синегнойную палочку).

Продолжительность антибактериальной терапии — до

полного разрешения явлений целлюлита. Как правило,

это 7—10 суток. При необходимости прием антибиоти-

ков может быть пролонгирован.

Важнейшее место занимает местное лечение трофи-

ческой язвы. Оно включает в себя ежедневный двух-,

трехкратный туалет язвенной поверхности с исполь-

зованием антисептических растворов с последующим

наложением раневого покрытия и компрессионного

бандажа.

Для быстрого очищения трофической язвы от некро-

тических тканей и фибрина целесообразно использо-

вать дополнительные средства. При этом подавляющее

большинство специалистов категорически отрицают

возможность применения таких с виду привлекатель-

ных методов, как вакуумирование и кюретаж. Доказано,

что эти способы, хорошо зарекомендовавшие себя при

лечении гнойных ран, в условиях нарушения венозного

оттока лишь увеличивают площадь поражения мягких

тканей и замедляют их регенерацию.

Ферментативное очищение трофических язв

широко используют в повседневной практике. Чаще

всего применяют различные протеолитические фермен-

ты (трипсин, химотрипсин, химопсин, коллагеназа и др.),

которые способствуют быстрому отторжению нежиз-

неспособных тканей. Ферменты могут быть нанесены

на трофическую язву в виде мазей (ируксол), а также с

помощью специально изготовленных пленок или салфе-

ток. Применение ферментов в виде порошка не оправ-

дано, поскольку энзимы активны только во влажной

среде при нормальном значении рН. То есть использу-

емый фермент необходимо предварительно растворить

и пропитать им марлевую салфетку. Принципиальными

недостатками такого способа лечения являются: низкая

ферментативная активность в условиях кислой среды

трофической язвы, быстрое расщепление фермента

раневыми протеазами и его смывание экссудатом.

С учетом этих особенностей аппликацию ферментов в

той или иной форме необходимо проводить не реже

3—4 раз в сутки. При этом необходимо учитывать,

что у ряда пациентов в короткие сроки (3—5 дней)

могут возникнуть системные или местные аллергичес-

кие реакции. В случае появления чувства зуда, жжения,

явлений дерматита ферментное лечение приходится

прекращать.

Аутолитическое очищение венозных трофичес-

ких язв в настоящее время признается методом выбора

и входит в концепцию «влажного заживления раны»,

сформулированную Winter и Maibach (1962—1963).

В 70-х годах прошлого века теория влажного заживления

ран была подтверждена большим количеством клиничес-

ких исследований. Данный факт связывают с созданием

оптимальной физиологической среды, обеспечивающей

высокую активность раневых протеаз, а также увеличени-

ем клеточных группировок макрофагов и фибробластов.

В рамках этой концепции категорически запрещается

использовать растворы антисептиков в стандартной кон-

центрации, т.к. они оказывают цитотоксическое действие

не только на патогенную микрофлору, но и на молодые

клетки соединительной ткани.

Larval therapy — метод очищения трофической язвы

с использованием специально выращенных личинок зеле-

ных мух. При помещении в рану они выделяют широкий

спектр мощных протеаз и поглощают некротизированные

ткани, переведенные в полужидкую форму. В настоящее

время терапия личинками считается последним этапом

возможного очищения раны, когда все другие методы

исчерпаны, например, в случаях гигантских трофичес-

ких язв смешанной этиологии (сахарный диабет, ате-

росклероз).

После очищения раневой поверхности, появления

грануляций, стихания перифокального воспаления и

уменьшения экссудации, основной задачей лечения

271

Сердечно-сосудистая хирургия

становится стимуляция роста и созревания соедини-

тельной ткани. Для этого используют раневые покрытия

и компоненты соединительной ткани, поливалентные

флеботонические препараты, клеточные и тканевые

антиоксиданты.

Эпителизация и рубцевание трофической язвы дик-

туют необходимость защиты последней от возмож-

ного внешнего механического повреждения, а также

влияния венозной гипертензии и тканевых факторов,

способствующих рецидиву. Это достигается перманент-

ной эластической компрессией и целенаправленной,

длительной флеботонической терапией препаратами

поливалентного механизма действия.

Раневые покрытия широко применяют на различ-

ных стадиях лечения венозной трофической язвы. Для

достижения успешного результата они должны в той или

иной степени соответствовать требованиям к идеальной

повязке:

• удалять избыток экссудата и токсические компо-

ненты;

• сохранять высокую влажность;

• обеспечивать газообмен;

• поддерживать оптимальный температурный режим;

• предотвращать вторичное инфицирование;

• не содержать частиц и контаминантов;

• обеспечивать атравматичную смену;

• устранять неприятный запах;

• иметь оптимальное соотношение стоимость/эффек-

тивность.

Все современные раневые покрытия обеспечивают

сохранение влажной среды в ране, что позволяет эпи-

телиальным клеткам перемещаться по ее поверхности и

создавать островки эпителизации. Кроме этого, влажная

среда способствует аутолизу некротизированных тка-

ней, предотвращает высыхание нервных окончаний и тем

самым снижает болевой синдром. Доказано, что коэффи-

циент испарения жидкости, необходимый для быстрого

заживления трофической язвы, не должен превышать

35 г/м

2

/час. При этом избыток экссудата, вызывающий

мацерацию кожи, должен быть удален.

Аэрация необходима на всех стадиях заживле-

ния раны, поэтому раневые покрытия должны быть

полупроницаемыми, т.е. поддерживать газообмен, но

препятствовать бактериальной контаминации даже при

наличии большого количества экссудата и некротизи-

рованных тканей. Оптимальным для заживления являет-

ся поддержание постоянной естественной температуры

в ране, в пределах 37°С, обеспечивающей нормальный

митотический процесс. В связи с этим смену повязки

необходимо проводить быстро, не используя при этом для

промывания холодные растворы.

Раневое покрытие должно хорошо моделировать ана-

томический профиль конечности, заполнять глубокие

трофические язвы, надежно фиксироваться, но в то же

время при смене не травмировать грануляции, образую-

щиеся капиллярные петли и неоэпителий.

Полупроницаемые пленки (OpSite, Tegaderm,

Biodusive и др.) состоят из прозрачного тонкого лис-

тка полимера (обычно полиуретан), покрытого с одной

стороны липким акрилатом. Это типичное полупро-

ницаемое раневое покрытие с коэффициентом испа-

рения 18—36 г/м

2

/час. Оно надежно прилипает к тро-

фической язве, хорошо моделирует физиологические

изгибы конечности и обеспечивает надежный барьер

для микроорганизмов. Очевидно преимущество в воз-

можности визуального контроля за раневым процес-

сом. Недостатком является отсутствие сорбционной

способности, что может привести к мацерации окру-

жающих тканей. Снятие пленки может быть болезнен-

ным, при этом часто повреждаются фрагменты кожи и

неоэпителий. При длительном использовании они могут

вызывать местную аллергическую реакцию. Этот вид

раневого покрытия используют для заживления учас-

тков после взятия донорского трансплантата кожи и

при поверхностных неинфицированных плоских трофи-

ческих язвах. Пленки удобны тем, что не требуют частой

смены и относительно недороги.

Гидроколлоидные раневые покрытия (DuoDerm,

Granuflex, HydrocoLl, Tegasorb и др.) наиболее широко

используют для лечения венозных трофических язв.

Они состоят из полупроницаемого слоя (полиуретано-

вая губка), покрытого гидрофильным коллоидным гелем

(желатин, пектин, карбоксиметилцеллюлоза), распреде-

ленным в гидрофобной клеевой массе или поперечно

сшитом матриксе. Эти раневые покрытия абсорбируют

раневой экссудат и переводят его в желеобразное

состояние, надежно закрывая трофическую язву и пре-

пятствуя ее загрязнению. При абсорбции экссудата

происходит изменение цвета повязки, что облегчает ее

своевременную смену.

Гидроколлоидные раневые покрытия хорошо фиксиру-

ются на коже, моделируют форму конечности, не затруд-

няют ходьбу и значительно снижают болевой синдром.

Некоторые варианты гидроколлоидных раневых пок-

рытий сделаны в виде пасты, удобной для заполнения

глубоких язв. При смене они не повреждают кожу и

неоэпителий. Для этих раневых покрытий отмечено

оптимальное соотношение стоимость/эффективность.

К недостаткам можно отнести их непрозрачность, а,

следовательно, необходимость постоянного мониторинга

состояния трофической язвы (2—3 раза в неделю), высо-

кую вероятность мацерации кожи, а также неприятный

272

Венозные трофические язвы

запах, создающий впечатление об активном гнойном

процессе. Гидроколлоидные раневые покрытия целе-

сообразно использовать для закрытия гранулирующих

поверхностных трофических язв с умеренно выражен-

ной экссудацией.

Губки (Alevin, Cavi-Care, CombiDerm, Cutinova и др.)

представлены гидрофильной полимерной пеной (поли-

уретан), покрытой полупроницаемым полиэстером или

силиконом. Обеспечивают хороший барьер для воды

и раневого экссудата, препятствуют бактериальному

загрязнению. Эффективно поглощают избыточный экс-

судат, поддерживая раневую поверхность во влажном

состоянии. Хорошо моделируют физиологические изги-

бы конечности. К недостаткам следует отнести невоз-

можность визуального контроля за раной. При недо-

статочной экссудации могут высушивать язву и пролон-

гировать ее заживление. Кроме этого, они не обладают

адгезивной способностью и требуют дополнительной

фиксации. Используют при лечении трофических язв со

средним или большим объемом экссудата.

Гидрогели (Hydrosorb, Opragel, Tegagel, Duoderm,

Intrasite и др.) представлены в виде пластин или аморф-

ной массы. Они состоят из 4—10% гидрофильного поли-

мера (полиакриламид, полиэтилен оксид, агар и др.)

и иммобилизованной воды, составляющей 90% от веса

повязки. Некоторые гидрогели наносят на полупрони-

цаемую адгезивную пленку.

Основными свойствами гидрогелей являются очище-

ние раны путем ее гидратации и стимуляция аутолиза

некротизированных тканей. За счет наличия свободных

гидрофильных связей гидрогели, особенно в аморфной

форме, способны поглощать значительные количества

экссудата. Гидрогелевые повязки прозрачны и позво-

ляют контролировать раневой процесс. Их удаление

и смена происходят легко, безболезненно, без пов-

реждения грануляций или неоэпителия. К недостаткам

следует отнести относительно небольшую абсорбцион-

ную способность, а также необходимость применения

дополнительного покрытия при использовании гидроге-

ля в аморфной форме.

Гидрогели целесообразно использовать для лечения

сухих трофических язв с большим количеством некроти-

ческих тканей и фибрина.

Алгинаты (Kaltostat, Sorbalgon, Tegagen и др.) пред-

ставляют собой биодеградирующие раневые покрытия,

производимые из бурых морских водорослей. Их основу

составляет кальциевая соль алгинатовой кислоты, а так-

же полимерные цепи маннуроновой и гиалуроновой

кислот.

При контакте с раневым экссудатом или жидкостью,

содержащей ионизированный натрий, нерастворимый

алгинат кальция переходит в растворимую, желеобраз-

ную форму, которая способна поглотить большое коли-

чество экссудата, в 15—20 раз превышающего вес сухо-

го вещества.

Алгинаты хорошо моделируют физиологические

изгибы конечности и заполняют глубокие трофические

язвы. Они легко снимаются и оказывают гемостатичес-

кое действие. При снижении экссудации алгинатное

покрытие может неравномерно подвергаться биодегра-

дации, оставляя в ране сухие участки, способствующие

травме и блокирующие дренаж. Рекомендуется тща-

тельный мониторинг, обильное промывание раны после

удаления повязки и осторожное использование повязок

при инфицированных ранах.

Алгинаты следует применять при лечении трофичес-

ких язв со средним или большим количеством экссудата.

Использование данного вида раневых покрытий позво-

ляет снизить длительность заживления язв, уменьшить

количество перевязок и является экономически эффек-

тивным.

Гидрофибры (Aquacel) — гидроколлоидные волок-

на, которые при контакте с раневым отделяемым быстро

переходят в форму геля и поглощают большое количес-

тво экссудата (примерно в 30 раз превосходящее сухой

вес повязки). Интересно, что абсорбция отделяемого из

раны происходит строго в вертикальном направлении,

что препятствует его попаданию на окружающую кожу и

предотвращает ее мацерацию.

Гидрофибры хорошо заполняют трофические язвы

любой формы и локализации. Смена повязки требуется

не чаще 1 раза в 7 дней.

Этот вид раневого покрытия следует применять при

трофических язвах с выраженной экссудацией.

Системная фармакотерапия

В комплексном лечении венозных трофических язв

широко используют разнообразные препараты, улуч-

шающие состояние венозной стенки и микроциркуля-

цию. Среди них препаратом первой очереди является

Детралекс (микронизированная комбинация флавонои-

дов). В сочетании с компрессионной терапией Детралекс

в 1,5—2 раза ускоряет заживление венозных трофичес-

ких язв. По данным мета-анализа 5 международных

рандомизированных и контролируемых исследований

(723 пациента) прием детралекса приводит к полному

заживлению венозных трофических язв в 61,3% случаев

против 47,7% из группы контроля. Вероятность закрытия

венозных трофических язв на фоне регулярного приема

детралекса в стандартной суточной дозировке (1000 мг)

возрастает на 36%, если язва образовалась впервые, на

273

Сердечно-сосудистая хирургия

44% — при существовании венозной язвы в течение б

и более месяцев, а также на 47% при язвах, вызванных

посттромбофлебитической болезнью.

Микроциркуляцию в зоне нарушенной трофики улуч-

шают производные пентоксифиллина (оптимальная суточ-

ная доза 1200 мг) и аспирина (50—100 мг в сутки).

При трофических язвах смешанной этиологии, разви-

вающихся на фоне хронической венозной и артериаль-

ной недостаточности, хороший терапевтический эффект

дают внутривенные инфузии простагландина Е

г

Нередко венозные язвы сопровождаются выражен-

ным болевым синдромом. В такой ситуации используют

разнообразные нестероидные противовоспалительные

препараты (вольтарен, кетонал и др.).

Системные атигистаминные препараты назнача-

ют при наличии зуда кожи и других признаков аллер-

гического дерматита или экземы, вплоть до полного

их исчезновения. Обычно рекомендуют блокаторы H

t

-

рецепторов гистамина первого (димедрол, супрастин,

диазолин и др.) или второго (кларитин, кестин, телфаст

и др.) поколения.

Метаболическая терапия подразумевает назначе-

ние поливитаминных препаратов, включающих в свой

состав различные микроэлементы, которые являются

ко-факторами ферментных систем, обеспечивающих

регенерацию мягких тканей. Кроме того, необходи-

мо предусмотреть и рациональное питание с преиму-

щественным употреблением легко усвояемой белковой

пищи.

Нарушения иммунитета, вызванные длительным

течением раневого процесса или предшествующие

образованию венозных язв, пролонгируют и утяжеляют

их течение. В связи с этим в случаях торпидного тече-

ния трофических язв целесообразно проводить имму-

номодулирующую терапию (деринат, полиоксидоний,

гепон и др.).

Применение факторов роста

Принципиально новым, и вероятно, весьма перспек-

тивным направлением в лечении рефрактерных веноз-

ных трофических язв может стать применение различ-

ных факторов роста, избирательно воздействующих на

тот или иной компонент соединительной ткани.

Тромбоцит-синтезируемый фактор роста (PDGF)

гликопротеин, стимулирующий митоз эндотелиоцитов

и гладкомышечных клеток, синтезируется в виде трех

изомеров (АА, ВВ и АВ), из которых наиболее активен

ВВ. PDGF — наиболее важный медиатор заживления

ран, индуцирующий увеличение клеточных группиро-

вок макрофагов и фибробластов, а также ускоряющий

формирование и ремоделирование межклеточного мат-

рикса. На основе PDGF уже начат выпуск препарата под

коммерческим названием Regranex®.

Фактор роста фибробластов (FGF) синтезируется

более чем в 9 изоформах. Наилучшие характеристи-

ки имеет изоформа bFGF/FGF-2, которая избирательно

стимулирует формирование соединительнотканного

матрикса, ускоряет пролиферацию фибробластов и

кератиноцитов, ускоряет васкуляризацию, грануляцию

и эпителизацию.

Эпидермальный фактор роста (EGF) стимулирует

рост кератиноцитов, фибробластов и продукцию основ-

ных компонентов соединительнотканного матрикса —

коллагена и фибронектина. На его основе создан уже

зарегистрированный в России препарат Збермин®.

Трансформирующий фактор роста ртипа (TGF-p)

гликопротеин, имеющий три изоформы, которые индуци-

руют синтез экстрацеллюлярного матрикса (коллагена и

фибронектина), обладают хемотаксическим действием

в отношении макрофагов, стимулируют пролиферацию

фибробластов, ингибируют пролиферацию кератиноци-

тов и протеолиз, модулируют активность коллагеназы

и металлопротеаз. Благодаря указанным механизмам

действия препятствуют образованию гипертрофичес-

ких и келоидных рубцов.

Широкое применение факторов роста во флеболо-

гической практике ограничивает их высокая стоимость,

отсутствие четкой методологии применения, а также

эффективных средств доставки в толщу трофической

язвы.

Имплантация клеток

соединительной ткани

В последние годы большой интерес вызывает транс-

плантация на трофическую язву свободных или иммоби-

лизованных клеточных клонов соединительной ткани.

Ряд фирм уже начал выпуск раневых покрытий, включа-

ющих в свой состав аутогенные или аллогенные кера-

тиноциты и фибробласты (Dermagraf, Apligraf, Epigraf,

Epicel). Следует отметить, что наилучшие результаты

при использовании данного вида раневых покрытий

были получены при лечении ожогов кожи. Для веноз-

ных трофических язв их эффективность во много раз

ниже. Широкое использование клеточных клонов при

венозных трофических язвах ограничивает их высокая

стоимость, а также необходимость специальной подго-

товки — очищение трофической язвы от некротических

тканей, фибрина, подавление воспаления и экссудации,

а также эрадикация микрофлоры.

274

Венозные трофические язвы

Вакуумная терапия

Вакуумная терапия, недавно внедренная в клини-

ческую практику, подразумевает создание под окклю-

зионной повязкой, наложенной на трофическую язву,

постоянного отрицательного давления в пределах

0,2—0,5 атм. Было доказано, что в таких условиях

значительно улучшается микроциркуляция, ускоряются

репаративные процессы и рост грануляционной ткани.

В настоящее время идет разработка портативных уст-

ройств для вакуумной терапии, не требующих госпита-

лизации пациента.

Электромиостимуляция

Сущность электромиостимуляции заключается

в инициации с помощью электрических импульсов

определенной частоты и силы периодического сокра-

щения икроножных мышц. В результате значительно

ускоряется венозный отток и улучшается микроцир-

куляция. Первоначально этот метод был предназна-

чен для нужд спортивной медицины и использовал-

ся для быстрого восстановления работоспособности

мышц нижних конечностей после больших нагрузок.

В клинической практике было отмечено, что еже-

дневная электромиостимуляция способствует быст-

рому исчезновению венозного отека, разрешению

индуративного целлюлита и заживлению венозных

язв. Электромиостимуляция представляется весьма

перспективной при лечении малоподвижных пациен-

тов, больных пожилого возраста, а также в случаях

сочетанной артериальной и венозной недостаточ-

ности. Внедрению этого метода в широкую клиничес-

кую практику будет способствовать появление порта-

тивных аппаратов, предназначенных для домашнего

использования и доступных по цене.

Хирургические методы

лечения

Использование современных методов консерватив-

ного лечения позволяет закрыть 70—75% венозных

трофических язв без хирургического вмешательства.

Показания к операции возникают при активной трофи-

ческой язве, резистентной к консервативной терапии

в течение 3 и более месяцев. Все виды хирургических

вмешательств, выполняемых у этой категории пациен-

тов, можно разделить на одномоментные и этапные.

Этапные операции выполняют соматически отя-

гощенным или пожилым больным, а также в тех слу-

чаях, когда состояние кожных покровов не позволяет

выполнить эндоскопическую диссекцию недостаточных

перфорантных вен. В таких ситуациях первоначально

выполняют вмешательство на подкожных венах, обычно

в объеме короткого стриппинга с удалением большой

подкожной вены на бедре, а спустя 3—б месяцев, после

улучшения трофики кожи, проводят эндоскопический

этап операции. При лечении больных с венозными тро-

фическими язвами в условиях центров амбулаторной

хирургии возможно разделение операции на боль-

шее число этапов. Например, кроссэктомия, стволовая

флебэктомия, эндоскопическая диссекция перфоран-

тов, минифлебэктомия или склерооблитерация вари-

козных притоков.

Одномоментные операции можно разделить на три

большие группы.

1. Радикальные, полностью корригирующие основ-

ное заболевание, нормализующие флебогемоди-

намику и устраняющие все факторы, провоциру-

ющие образование или рецидивирование тро-

фических язв. Очевидно, что подобные операции

возможны лишь при варикозной болезни.

2. Паллиативные, снижающие венозную гипертен-

зию и создающие благоприятные условия для

длительного, а иногда и пожизненного закры-

тия трофической язвы. Такие операции обычно в

объеме стволовой флебэктомии или локальной

перевязки недостаточных перфорантов выпол-

няют при варикозной болезни у пожилых или

соматически отягощенных пациентов, а также при

поеттромбофлебитической болезни и врожден-

ных ангиодисплазиях.

3. Расширенные операции затрагивают не только

венозное русло нижних конечностей, но и другие

патогенетические механизмы, сформировавшиеся

в результате длительного течения и многократно-

го рецидивирования трофической язвы.

Паратибиальную фасциотомию выполняют при

выраженном дерматолипофасциосклерозе в сухожиль-

ной части голени. В результате этого осложнения раз-

вивается компрессионный синдром, ограничивающий

подвижность в голеностопном суставе и тем самым

значительно снижающий пропульсивную способность

мышечно-венозной помпы голени. При длительном

течении процесса возможна компрессия сосудисто-

нервных пучков с развитием клиники артериальной

недостаточности или неврита. Операцию выполняют

двумя способами. Предпочтительным является фасцио-

томия, выполняемая под эндоскопическим контролем,

с помощью специальных инструментов — фасциото-

момов. В отсутствие специального оборудования воз-

275

Сердечно-сосудистая хирургия

можно выполнение фасциотомии с помощью обычных

хирургических ножниц с длинными рукоятками.

Фасциоэктомию на голени производят при выра-

женных циркулярных трофических нарушениях с дерма-

толипофасциосклерозом и компрессионным синдромом.

Во время этого вмешательства полностью резецируют

измененный кожно-фасциальный лоскут и восполняют

дефект мягких тканей перфорированным аутодермаль-

ным трансплантатом.

Миопластическую фасциоэктомию выполняют при

небольших по площади, но глубоких трофических язвах,

локализующихся по латеральной и задней поверхнос-

тям голени. Двумя окаймляющими разрезами, в пре-

делах здоровых тканей, иссекают трофическую язву и

склерозированную фасцию голени. Затем продольно

рассекают перимизий, тупым путем мобилизуют два

мышечных пучка, которые сшивают над дном трофичес-

кой язвы. Кожный дефект закрывают аутодермотранс-

плантатом.

Послойная резекционная дерматолипоэктомия

в специальной литературе получила название shave-

therapy, наиболее полно отражающее сущность вме-

шательства. Показанием к нему являются единичные

или множественные трофические язвы, занимающие

большую площадь и локализующиеся эпифасциально.

Реальную глубину и площадь поражения мягких тканей

выявляют с помощью высокочастотного эхо-сканиро-

вания. Для послойного снятия кожи применяют ручной

или электрический дерматом. Тонкими горизонталь-

ными слоями срезают измененную кожу и подкожную

клетчатку до исчезновения признаков склероза и появ-

ления диффузной кровоточивости раны. Фасцию голени

не резецируют. Дефект кожи закрывают перфорирован-

ным аутодермотрансплантатом толщиной 0,5—0,8 мм.

Флебосклерозирующее

лечение

В последние годы отмечается тенденция к более

широкому применению флебосклерозирующего лече-

ния при венозных трофических язвах. При этом чаще

всего используют микропенную эхо-контролируемую

склеротерапию. То есть обычный жидкий флебосклеро-

зирующий препарат путем смешивания со стерильным

воздухом или углекислым газом переводят в состояние

мелкодисперсной пены и в таком виде под ультразвуко-

вым контролем вводят в варикозные вены и недостаточ-

ные перфоранты, расположенные в зоне трофической

язвы. В результате пути вено-венозного сброса блоки-

руются, венозная гииертензия снижается и создаются

гемодинамические условий, необходимые для закрытия

трофической язвы.

Необходимо отметить, что микропенная склеротера-

пия в несколько раз более эффективна, чем ее обычная

разновидность, а ультразвуковой контроль позволяет

нивелировать риск известных осложнений этого метода

лечения. После облитерации патологического венозно-

го русла трофическая язва быстро закрывается. Еще

одним показанием к флебосклерозирующему лечению

является остановка или профилактика аррозивного

кровотечения из дна трофической язвы.

Эндоваскулярная хирургия

Эндоваскулярное лечение венозных язв связано с

применением технологий EVLT (эндоваскулярная лазер-

ная терапия) и VNUS (радиочастотная коагуляция).

Оба метода направлены на эндовазальную коагуля-

цию варикозных вен и недостаточных перфорантов в

зоне нарушенной трофики. От начала до конца вме-

шательство проходит под ультразвуковым контролем.

Мультицентровые рандомизированные исследования,

проведенные за рубежом, свидетельствуют о высокой

эффективности эндоваскулярного лечения, позволяю-

щего в сроки от 3 до 5 месяцев закрывать 98% венозных

трофических язв площадью более 50 см

2

. Большой инте-

рес представляют инновационные эндоваскулярные и

гибридные вмешательства с применением саморасши-

ряющихся стентов, направленные на восстановление

магистрального кровотока в подвздошном венозном

сегменте, что значительно снижает выраженность ХВН

и в 60% случаев, приводит к закрытию длительно неза-

живающих венозных язв.

Профилактика

Проблема предотвращения развития венозных тро-

фических язв неразрывно связана с профилактикой хро-

нической венозной недостаточности. Если нарушения

трофики кожи уже возникли, прогноз заболевания опре-

деляется характером поражения венозной системы.

При варикозной болезни хирургическое вме-

шательство, выполненное в адекватном объеме,

гарантирует улучшение трофики кожи и надежное

заживление язв. Возможности современных мето-

дов обезболивания и малотравматичных хирургичес-

ких технологий практически полностью нивелирова-

ли традиционные противопоказания к оперативному

лечению варикозной болезни, такие как возраст паци-

ента или наличие тяжелых сопутствующих заболева-

ний.

276

Венозные

Значительно более сложной проблемой является про-

филактика развития трофических язв у пациентов, кате-

горически отказывающихся от хирургического лечения,

или в случаях заболеваний вен, радикальная хирурги-

ческая коррекция которых невозможна (посттромбофле-

битическая болезнь и врожденные ангиодисплазии).

6 этих ситуациях основу профилактических меро-

приятий составляет адекватная пожизненная эласти-

ческая компрессия. Оптимальным является постоянное

ношение лечебного трикотажа высоких степеней ком-

прессии.

Кроме того, необходимо систематическое примене-

ние поливалентных флеботропных средств. Наш опыт

показывает, что длительный прием детралекса спо-

собствует стабилизации и регрессу патологического

процесса.

Лечение пациентов с тяжелыми формами хроничес-

кой венозной недостаточности должно предусматри-

вать возможность их госпитализации на 2—3 недели

два раза в год с целью проведения более интенсивного

лечения с использованием стационарных процедур.

Таким больным целесообразно регулярно назначать

санаторно-курортное лечение по сердечно-сосудисто-

му профилю, а также своевременно направлять их на

ВТЭК для определения группы инвалидности.

Особое внимание пациенты должны уделять гигие-

ническому уходу за ногами. Кроме обычных санитарно-

гигиенических процедур, в которые входят ежедневный

душ, тщательный уход на ногтями и кожей стоп, следует

устранять повышенную сухость кожи голени.

Не менее важны рациональная организация и куль-

тура питания. Особенно это актуально для пациентов с

повышенной массой тела. Таким больным следует огра-

ничить прием жирной и соленой пищи для уменьшения

задержки жидкости в организме и развития отечного

синдрома, не переедать, особенно перед сном.

Говоря о перспективах, необходимо отметить сле-

дующие направления, развитие которых в недалеком

будущем может коренным образом поменять концеп-

цию лечения венозных трофических язв. Во-первых,

щчесние язвы

это синтез селективных ингибиторов тканевых и кле-

точных протеаз, и, прежде всего, металлопротеаз, явля-

ющихся одним из основных повреждающих факторов

мягких тканей. Во-вторых, это разработка принци-

пиально новых универсальных раневых покрытий с

программируемыми лечебными свойствами, а также

представляющих собой полный клеточный эквивалент

кожи. Кроме этого, в исследовательских центрах США

активно ведется разработка нанотехнологий, обеспе-

чивающих быструю доставку лекарственного вещества

непосредственно в зону поражения мягких тканей.

Согласно прогнозам специалистов, эти методики в бли-

жайшие несколько лет совершат революцию в дерма-

тологии.

В заключение следует отметить, что, несмотря на

ожидаемые новации, эффективное лечение венозных

трофических язв неразрывно связано с необходимос-

тью контроля основного заболевания — хронической

венозной недостаточности.

Литература

1. Флебология. Руководство для врачей. / Под ред. B.C. Саве-

льева. М.: Медицина, 2001. 664 с.

2.

Амбулаторная ангиология. Руководство для врачей под ред.

А.И. Кириенко, В.М. Кошкина, В.Ю. Богачева. М.: Литтерра,

2007,327 с.

3. Venous Ulcers. Edited by J. Bergan, С Shortell-Elsevier, 2007.

341 p.

4. Negus D., Coleridge Smith Ph., Bergan J. Leg Ulcers. Diagnosis

and management (3-d edition). Hodder Arnold, 2005, 253 p.

5. HafnerJ., Rametet A., Schmeller W., Brunner U. Management of

Leg Ulcers. KARGER, 1999, 294 p.

6. Moffat Ch., Harper P. Leg Ulcers. Churchill Livingstone, 1997,

197

p.

7. Morison M., Moffatt Ch. A Color Guide to the Assessment and

Management of Leg Ulcers (second edition). Mosby, 1995,130 p.

8. Weiss R., Feided C, Weiss M. Vein Diagnosis and Treatment

(a comprehensive approach). McGraw-Hill Medical Publishing

Division, 2001, 304 p.

277

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ

И ЛЕЧЕНИЮ ЛИМФЕДЕМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Н.А. Бубнова, О.В. Фионик

Лимфедема конечностей — хроническое заболе-

вание, проявляющееся главным образом в увеличении

конечностей в объеме за счет отека, а впоследствии —

фиброзных изменениях кожи и подкожной клетчатки,

возникающих в результате нарушения лимфооттока.

Лимфедема нижних конечностей — распространен-

ное заболевание. J. Casley-Smith (1980) считает, что на

Земле около 300 млн человек страдают от различных

форм этого заболевания. 0 несомненной актуальности

проблемы свидетельствует и увеличение числа больных,

ежегодно обращающихся к врачам по поводу лимфеде-

мы нижних конечностей. Социальная значимость болез-

ни объясняется также и тем, что 96% больных — люди

трудоспособного возраста.

Отек любой природы является результатом дисба-

ланса между капиллярной фильтрацией и лимфоот-

током. О лимфедеме следует говорить в тех случаях,

когда отек обусловлен недостаточностью лимфати-

ческого дренажа, при этом капиллярная фильтрация

остается нормальной. В каждом отдельно взятом слу-

чае достаточно трудно выяснить конкретный механизм

развития отека. Так, например, при заболеваниях вен,

лимфедема может развиваться скрытно, а затем сущест-

венно влиять на течение патологического процесса.

М. Sullivan (1998) указывает на необходимость

учитывать качество жизни больных, изучать не толь-

ко медицинские, но и психологические и социальные

аспекты, подчеркивая роль активного сотрудничества

врача с пациентом. Важным является и создание систе-

мы обучения самих пациентов.

Классификация и патогенез

Первая полная классификация лимфатических оте-

ков предложена J. Kinmonth (1952). Она составлена

с учетом рентгеноконтрастного исследования лимфа-

тического русла. Первичную лимфедему автор делит

на врожденную (Lymphedema congenita), раннюю

(Lymphedema praecox) и позднюю (Lymphedema tarda),

появляющуюся в возрасте до 35 лет. При врожденной

лимфедеме имеется гипоплазия, а иногда наблюдается

отсутствие лимфатических коллекторов. Ранняя лим-

федема обычно вызвана гипоплазией лимфатических

сосудов, а поздняя — чаще их гиперплазией. В совре-

менном варианте классификация (по происхождению)

лимфедемы представлена на рис. 1.

первичная вторичная

lymphedema lymphedema fymphedema Причины:

congenita praecox tarda • травма (вт.ч.интраоперациоиная)

{болезнь • воспалительные заболевания

Мильроя) . онколатология

* облучение

• венозная недостаточность

Рис. 1. Классификация лимфедемы

Существуют различные классификации отеков нижних

конечностей. Однако в практической работе более при-

менима классификация, которая делит все отеки нижних

конечностей на первичные и вторичные. Доказательством

первичной лимфедемы является не только врожденная

неполноценность лимфатических сосудов, но и отсутс-

твие в анамнезе явной причины заболевания.

Остается неясным вопрос взаимосвязи лимфеде-

мы и рожистого воспаления. Что является первичным?

Рожистое воспаление возникает на фоне первично непол-

ноценного лимфатического русла, или изменения лимфа-

тического русла возникают вторично после перенесенно-

го рожистого воспаления? Ответ на этот вопрос, вероятно,

следует искать в каждом конкретном случае. Скорее всего,

рожистое воспаление возникает на фоне нарушенного

лимфооттока, что до развития воспаления клинически не

проявляется. В то же время рожистое воспаление усу-

губляет нарушение периферического лимфообращения,

способствуя развитию трофических расстройств и форми-

рованию стойкого лимфатического отека.

J.R. Casley-Smith (1977) относит лимфатические

отеки к «высокобелковым», при которых содержание

белка в интерстиции более 10 г/л. Возникает недоста-

точная оксигенация тканей из-за нарушения межкле-

точных контактов, необходимых для беспрепятственной

циркуляции газа (особенно, если он слабо растворим в

воде). Гипоксия замедляет работу клеток, заживление

278

Современные подходы к диагностике и лечению лимфедемы нижних конечностей

ран и т.д. Обширный отек в значительной мере может

привести к нарушению функции всей конечности. Таким

образом, в основе почти всех изменений тканей, кото-

рые происходят при лимфедеме, может лежать простое

скопление в них белков плазмы.

Несмотря на различие между разными видами оте-

ков по клиническим признакам, предпочтительнее рас-

сматривать любой отек с анатомо-физиологической

точки зрения. Это позволяет лучше понять механизм

его образования и выбрать правильный метод лече-

ния. Лимфатическое русло нижних конечностей (рис. 2)

состоит из капилляров, посткапилляров, сосудов и реги-

онарных лимфатических узлов (подколенных и паховых).

Оно делится на поверхностное и глубокое.

1

\.

2

Ш /

1—

w

1

• / \

s

l

\\\

*

;

А

* VI

1-

011

/J4—

1

А

^У/М~с

5^VK

D

^Цу

Рис. 2. Строение нсрслнемсдиалыюго пучка лимфатических

коллекторов нижних конечностей: 1 — короткие коллекторы;

2 — регионарные лимфоузлы; А, В, С, D — длинные оснои-

ные коллекторы; линии со стрелками — анастомозируюшие

ветви; пунктирные линии — коллатеральные ветви

Из анатомического распределения лимфатических со-

судов нижних конечностей следует, что решающее фун-

кциональное значение для лимфооттока имеет поверх-

ностное лимфатическое русло, которое отводит лимфу из

большей части кожи и подкожной клетчатки конечности,

а также за счет анастомозов может участвовать в отведе-

нии лимфы из глубокого лимфатического русла. Большее

функциональное значение имеют поверхностные лимфа-

тические сосуды медиальной группы, сопровождающие

большую подкожную вену и впадающие в поверхностные

паховые лимфатические узлы. Именно эти сосуды явля-

ются главным объектом внимания хирургов в диагности-

ке и лечении лимфедемы.

Лимфатическое русло нижней конечности человека

следует рассматривать с позиции теории конструкции

лимфангиона — структурно-функциональной единицы

лимфатического сосуда. Он состоит из мышечной ман-

жетки, стенки клапанного синуса и области прикрепления

клапана. Лимфатический сосуд представляет собой цепь

лимфангионов, число которых, по нашим данным, в орга-

низме человека достигает примерно 100 тыс. (в нижних

конечностях — более 20 тыс.).

С помощью разнообразных методов анатомического

исследования, и, прежде всего, тотального препарата

(Борисов А.В., 1973), изучены форма и размеры лимфанги-

онов нижней конечности, а также определен их объем как

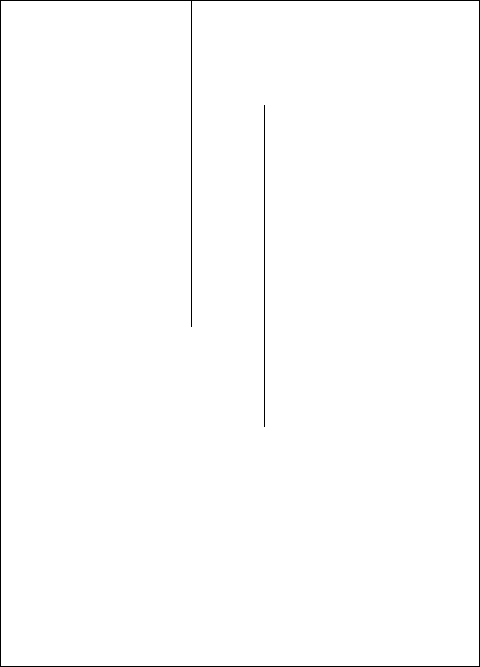

отражение емкостной функции (рис. 3). В лимфангионах

нижних конечностей обнаружена мышца — напряга-

тель лимфатического клапана. Зта мышца подвергается

гипертрофии на ранних стадиях развития лимфедемы и

редукции — на поздних стадиях. Последнее обусловли-

вает дилатацию лимфатических сосудов. Известно, что

между коллекторными лимфатическими сосудами ниж-

ней конечности имеются многочисленные анастомозы. В

лимфангионах этих анастомозов обнаружены миоциты.

Следовательно, анастомозы — не пассивные трубки, они

активно регулируют лимфоотток в условиях нормы и при

лимфедеме.

Сложная нервная и гуморальная регуляция авто-

номной ритмической активности (рис. 4) лимфангионов

обеспечивает системную регуляцию транспорта лимфы,

а воздействие местных тканевых факторов адаптирует

регионарный лимфоотток к изменяющейся активности

ткани. Одновременно цепочки лимфангионов, обладая

механизмами поддержания и регуляции тонуса, осущест-

вляют емкостную функцию лимфатической системы.

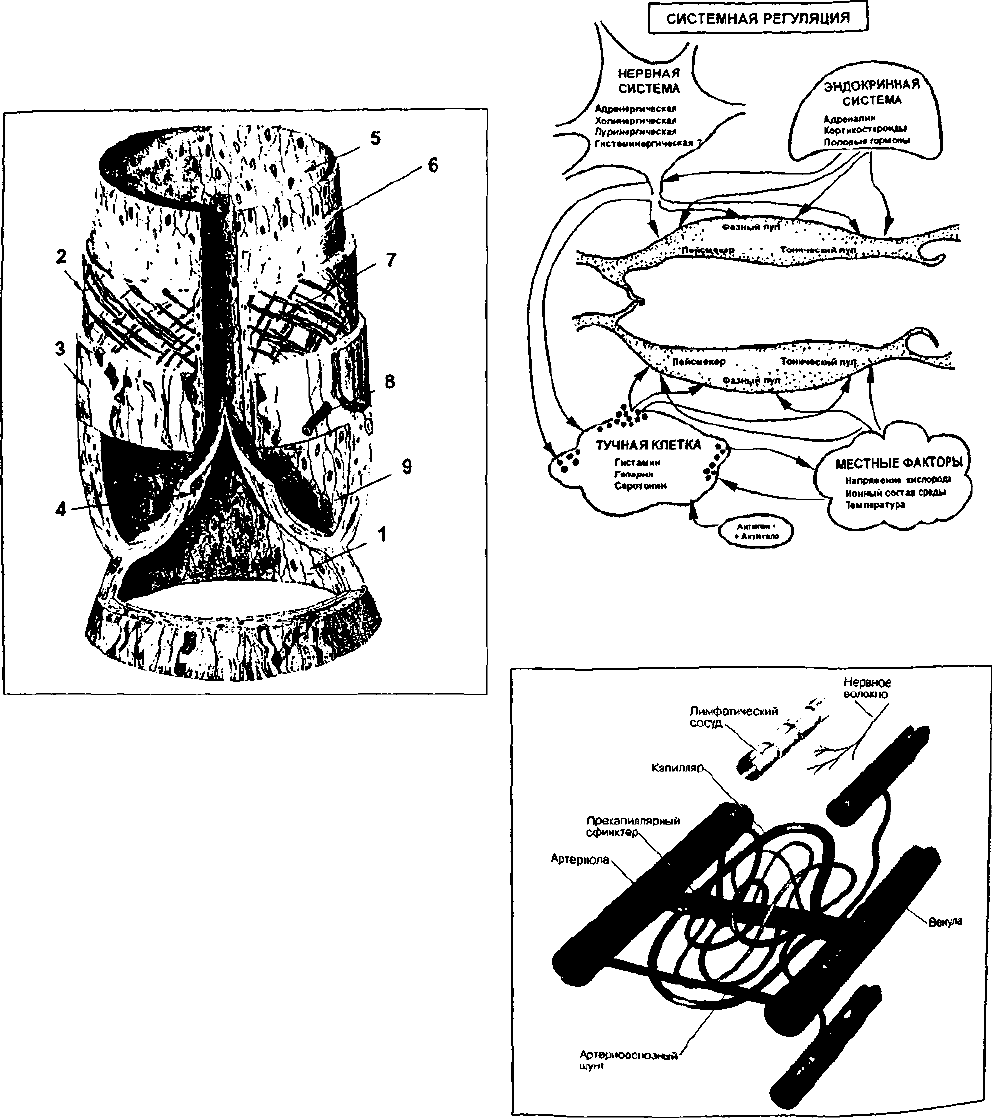

В возникновении отека важна роль микроцирку-

ляторного звена. Отдельные звенья системы микро-

циркуляции включают артериолы, венулы, капилляры,

лимфатические сосуды и нервные волокна (рис. 5).

Повышение давления в капиллярах вызывает наруше-

ние соотношения сил Старлинга, приводящее к пере-

ходу жидкости из капилляров в межклеточное про-

странство, скопление лейкоцитов в микроциркулятор-

279

Сердечно-сосудистая хирургия

ном русле, их активацию, прикрепление к эндотелию

за счет молекул адгезии, выход лейкоцитов из капил-

ляров в межклеточное пространство и выделение

медиаторов воспаления, которые значительно повы-

шают проницаемость капилляров. Накапливающаяся

интерстициальная жидкость первоначально удаляется

лимфатической системой, однако ее функции быстро

нарушаются. В результате этого жидкость скапливает-

ся в межклеточном пространстве, возникает отек.

Рис. 3. Строение лимфангиона нижних конечностей: 1 —

внутренняя оболочка; 2 — средняя оболочка; 3 — адвентиция;

4 — створка клапана; 5 — эндотелиоциты; 6 — миоциты сред-

него слоя манжетки; 7 — пучки коллагеновых волокон; 8 —

кровеносные капилляры адвентиции; 9 — водитель ритма

Патологический процесс начинается с повышения

эндолимфатического давления. При первичной лимфе-

деме этому способствуют возникшие несоответствия

между малым объемом лимфатического русла (врож-

денная аплазия или гипоплазия) и уровнем лимфообра-

зования. При вторичной лимфедеме эндолимфатичес-

кое давление увеличивается из-за обструкции лимфа-

тических сосудов или узлов, вызванной травмой, вос-

палением, радиацией,опухолевыми клетками, венозной

гипертензией и другими причинами. Устойчивый рост

эндолимфатического давления приводит к более зна-

чительному, чем в норме, растяжению гладкомышечных

клеток каждого лимфангиона. В ответ на повышение

эндолимфатического давления возрастают частота и

амплитуда сокращений лимфангиона, что следует рас-

сматривать как проявление адаптивной реакции лим-

фатического русла.

МЕСТНАЯ ТКАНЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

Рис. 4. Регуляция авторитмической активности лимфангиона

Рис. 5. Система микроцнркуляцин

280