Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Хирургическое лечение эмфиземы легких

у основания буллы (рис. 4). С помощью данных сшива-

телей шов накладывается быстро, достигается хороший

аэро- и гемостаз, и не требуется дополнительное укреп-

ление механического шва ручным, обвивным (рис. 5).

При использовании других сшивающих аппаратов выпол-

няется пликация стенок буллы. Этот прием уменьшает

или полностью предотвращает просачивание воздуха по

линии шва. С целью достижения аэростаза используют

биологические клеи, полоски тефлона, полоски ксено-

перикарда и другие материалы. Плевральную полость

перед ушиванием раны дренируют 2—3 силиконовыми

трубчатыми дренажами. Послеоперационный период

составляет в среднем 14—16 дней.

Дренирование булл выполняется крайне редко,

однако техника установки простая, быстровыпол-

Рис. 4. Прошивание буллы у основания сшивающим аппаратом

Рис. 5. Механические швы на легком

нимая, приносит быстрый положительный эффект и

может использоваться как временная или постоянная

мера у пациентов с высоким риском торакотомии.

Дренирование может быть выполнено под местной

анестезией и не исключает в дальнейшем выполнение

буллэктомии. При дренировании можно резецировать

2—2,5 см ребра по центру буллы и ее стенки подшить к

париетальной плевре. Дренаж остается 8—10 дней до

наступления аэростаза. После удаления дренажа фис-

тула самостоятельно закрывается в течение несколь-

ких суток.

Хирургическое лечение пневмоторакса очень

важно в клинической практике, поскольку требует неот-

ложных хирургических мероприятий. Спонтанный пнев-

моторакс обычно возникает у пациентов рассмотренных

выше двух групп. Пневмоторакс— наличие возду-

ха между листками париетальной и висцеральной

плевры, приводящее к коллабированию легкого.

Наиболее частая причина его развития — разрыв суб-

плевральных булл.

Основная хирургическая манипуляция — чрескож-

ное дренирование плевральной полости и налажива-

ние постоянной системы вакуумирования. В данной

ситуации катетеризацию достаточно выполнить кате-

тером F-12. Показанием к оперативному вмешательс-

тву следует считать поступление по дренажу воздуха

более 5—7 дней и некупирующийся пневмоторакс.

Операцию следует сразу же выполнять при рециди-

вирующем пневмотораксе или у больного с одним

легким.

Хирургическое лечение больных III группы

(диффузная ЭЛ). Диффузное поражение паренхимы

легких представляет сложность в выборе участков

легких для предстоящей резекции. Хирургические

вмешательства при диффузной эмфиземе направлены

на уменьшение объема легких путем резекции наибо-

лее пораженных участков легочной ткани. Уменьшение

объема легких приводит к соответствию их объему

грудной клетки, ликвидируя тем самым перерастяже-

ние диафрагмы. За счет этого уменьшается степень

расширения грудной клетки. Восстанавливается кон-

фигурация купола диафрагмы, что позволяет больному

делать более глубокий вдох. При удалении функцио-

нально не работающей части легочной ткани в работу

включаются ранее сдавленные менее поврежденные

участки ткани легкого.

Показанием к пневморедукции является дли-

тельное время (3—5 лет), адекватно леченная ХОБЛ,

обструкция дыхательных путей, выраженное увели-

чение объема легких при резком снижении качества

жизни. Необходимые условия — высокая мотивация

331

Торанольноя хирургия

к операции, стабильная масса тела и допустимый опе-

рационный риск. Желательное условие — прекраще-

ние курения за 6 месяцев до операции.или снижение

количества выкуриваемых сигарет. Возраст— менее

70 лет. Пневморедукция проводится при одышке боль-

ше 3 баллов, отсутствии или минимально выраженном

воспалительном процессе; объеме форсированного

вдоха (ОФВ^ 20—35% нормы; общей емкости легких

(ОЕЛ) больше 130%; РаСО

г

< 55 мм рт. ст.; давлении в

легочной артерии < 35 мм рт. ст. Желательно, чтобы

прием кортикостероидов составлял менее 10 мг/сутки.

Противопоказания к оперативному лечению: нали-

чие активного воспалительного бронхита или астмы,

выраженная кахексия или дефицит массы тела, выра-

женные деформации грудной клетки, алкогольная зави-

симость, диффузионная способность легких < 20%

нормы.

Техника пневморедукции. С помощью сшиваю-

щих аппаратов производят резекцию примерно 20—

30% объема легких. Это атипичные резекции плаще-

вого слоя легких. При сильно пораженных верхних

долях резекцию обычно начинают медиально по гори-

зонтальной борозде средней доли или у основания

язычковых сегментов, далее — апикально и дорзо-

латерально {рис. 6). В некоторых случаях иссекают

апикальные или базальные сегменты нижних долей.

В редких случаях полной деструкции доли выполняют

анатомическую лобэктомию. Поскольку пневморедук-

ция является паллиативной операцией, то она может

предварять трансплантацию легких. При боковой

торакотомии противоположная плевральная полость

Рис. 6. Типичны»- 4DHF.I рс'.н-книи при диффузной :шфи:|

легких (O6O:III;I4(:III,I штрихонкой)

332

остается интактной. Пневморедукцию на двух легких

одномоментно можно выполнить с помощью видеото-

ракоскопической техники. Использование эндостеп-

леров позволяет достигать адекватного аэростаза, и

дополнительных мер по герметизации шва не требу-

ется.

Послеоперационный период у больных ЭЛ.

Адекватное обезболивание приводит к хорошей экс-

курсии грудной клетки и уменьшает риск развития

пневмонии. Негерметизм легкого по линии шва и неа-

декватное вакуумирование приводят к ателектазам

и появлению подкожной эмфиземы. У большинства

больных удовлетворительный газовый состав крови

на самостоятельном дыхании восстанавливается в

течение первых суток. У пациентов с тяжелой степе-

нью Х0БЛ требуется неинвазивная вспомогательная

вентиляция легких в течение 2—3 суток. Проводится

интенсивная терапия с переливанием белковых пре-

паратов, эритроцитарной массы, симптоматическая

терапия. Особое внимание уделяется санации тра-

хео-бронхиального дерева: санационные бронхоско-

пии, ингаляции бронхолитиков, антибактериальных

препаратов, ингаляционные ГКС. Для истощенных

пациентов требуется высококалорийное энтеральное

питание. Антибиотики назначают в течение первых

5—7 дней. Дренажные трубки оставляют функци-

онирующими в течение 3—5 дней при разряжении

10—20 см вод. ст.

Пневмония в послеоперационном периоде возни-

кает у 4—20% оперированных, чаще всего после дву-

сторонних вмешательств. Среди других осложнений —

длительное нарушение аэростаза и гнойный трахео-

бронхит. Средняя продолжительность госпитализации

составляет 17—26 суток.

^ Исходы. Послеоперационная смертность — от

1,5% до 7% в зависимости от тяжести Х0БЛ у ана-

лизируемой группы больных. Причиной смерти слу-

жит нарастание легочно-сердечной недостаточности

и пневмонии. У больных с изолированными буллами

и нормальными дооперационными показателями ФВД

смертность менее 1%. После операции у больных с

Х0БЛ уменьшается одышка и повышается толерант-

ность к физическим нагрузкам, однако многими авто-

рами подчеркивается неполная корреляция между

уменьшением одышки и показателями функции внеш-

него дыхания. Улучшение состояния наступает практи-

чески сразу после операции, что выражается в значи-

тельном уменьшении одышки — до 2 баллов по шкале

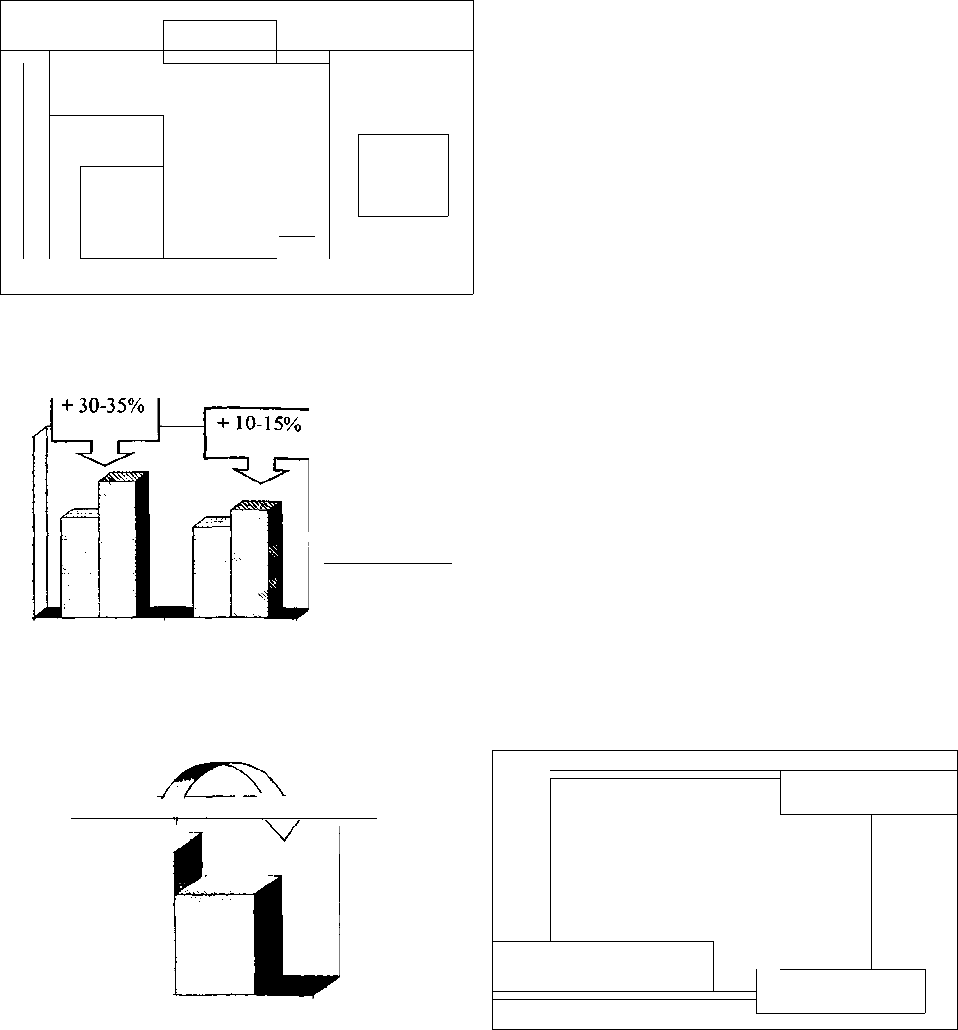

MRC. Улучшается показатель 0ФВ, на 10—15% (рис. 7),

увеличивается ЖЕЛ на 20—30% (рис. 8), уменьшается

давление в малом круге (рис. 9).

Хирургическое лечение эмфиземы легких

Улучшение отмечается к 3-му месяцу, оно наблюда-

ется в течение 3—5 лет. Одышка возвращается к доопе-

рационному уровню через 5—7 лет. Результат операции

у пациентов с большими буллами значительно лучше.

- 43-61%

'

"^u^

'

Ьч-15%1

1

'

ь

1

D до операции

D через 6-8

мес.

п/о

'

Л

1

D до операции

D через 6-8

мес.

п/о

'

Л

s-r^jB-

•-,

Диф

фузная и буллезная эмфизема

Рис. 7. Динамика ОВФ

(

после оперативного лечения

эмфиземы

• до операции

О через 6-8 мес. п/о

Булезная эмфизема

Диффузная

эмфизема

Рис. 8. Динамика ЖЕЛ после оперативного лечения буллез-

ной и диффузной эмфиземы

У пациентов с «исчезающим легким» положительный

эффект непродолжителен, и показания к операции у

этих больных должны быть строго ограничены.

Разработка малоинвазивных

методов хирургии

эмфиземы легких

Среди пациентов ЭЛ остается группа больных,

у которых терапевтическое лечение не эффективно,

оперативное лечение не приемлемо в связи с тяже-

лым соматическим состоянием. Разрабатываемые

эндобронхиальные методы направлены на улучшение

качества жизни. Предлагается выполнять обтурацию

бронхов клеевыми композициями, что «выключает»

сегмент легкого из вентиляции, приводя к коллабиро-

ванию (рис. 10), при условии, что нет ее коллатераль-

ной вентиляции. При неудаче процедура может быть

повторена. Альтернативой клеевой композиции может

служить механический обтуратор, который легко

удаляется при развитии обтурационной пневмонии.

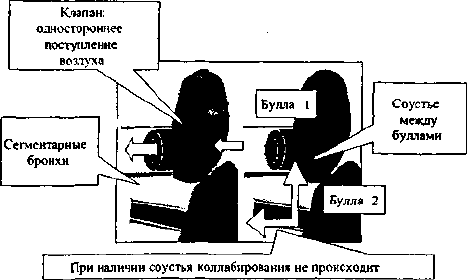

Разработаны эндобронхиальные клапаны, проводя-

щие воздух в одном направлении. На вдохе воздух не

поступает в буллу, на выдохе выходит, что в конечном

счете приводит к коллабированию буллы (рис. 11).

Стентирование бронхов применяется при выражен-

ной их деформации с целью лучшей аэрации парен-

химы легких. Фенестрация бронхов предполагает с

помощью стента достигнуть «обходного» соединения

между крупным бронхом и невентилируемым участком

легкого. Приведенные выше эндобронхиальные мето-

ды еще не нашли широкого применения в клинической

практике.

Трансплантация легких. В далеко зашедших случа-

ях ЭЛ радикальное лечение возможно только с помощью

Сниженщуна luMx^MMjHg

О до операции

• через 6-8

мес. п/о

Диффузная и буллечная эмфизема

Стенка бронха Стенка бронха

ЕР?

KB

1г

Манжетка, обтурирующая

просвет бронха

1г

Манжетка, обтурирующая

просвет бронха

Рис. 9. Динамика легочной гипсртензии после оперативного Рис. 10. Эндобронхнальнос введение клеевой композиции

лечения эмфиземы (схема операции)

333

Торакальная хирургия

Рис. 11. Принцип действия эндобронхиального клапана,

предназначенного для эндоскопического лечения булл

трансплантации. Основные проблемы трансплантоло-

гии — преодоление биологической несовместимости

тканей, организация службы забора органов и хирурги-

ческие аспекты.

Приоритет в пересадке аллогенных легких в нашей

стране принадлежит В.П. Демихову, который выпол-

нил пересадку нижней доли правого легкого у собаки

в 1946 году. Автор добился ее приживления на срок

до 7 суток. Он доказал, что при тотальной денервации

функция легких возможна. В 1951 году В.П. Демихов

выполнил пересадку комплекса «сердце—легкие».

Работами Е.И. Мешалкина показана возможность

реимплантации легких. Ортотопическая аллотранс-

плантация левого легкого у больного человека впер-

вые выполнена Hardy J. с соавт., которые осущест-

вили эту операцию в 1963 году. В России пересадка

доли легкого от матери ребенку при гистиоцитозе X

выполнена 03.11.1993 г. На место удаленного левого

легкого ребенка была пересажена нижняя доля лево-

го легкого матери (Левашев Ю Н„ Перельман М И.,

Вишневский А.А., Яблонский П.К. и соавт.). Смерть

больного наступила через б недель в связи с отторже-

нием трансплантата.

Трансплантация легких показана молодым паци-

ентам с тяжелым заболеванием, фатальный исход

которого можно ожидать в течение ближайших 2—

3 лет. Показанием к операции служит тяжелая дыха-

тельная недостаточность при хронических обструк-

тивных заболеваниях легких. Задержка в проведе-

нии трансплантации приводит к смерти примерно

20—25% реципиентов, включенных в лист ожидания.

Ортотопическая трансплантация возможна только в

условия/ коротких сроков консервации этих органов,

что исключает их длительную транспортировку. Также

крайне ограничена возможность трансплантации лег-

ких от родственников.

Риск осложнений, вызванный инфекцией и отторже-

нием трансплантата, требует внимательного клиничес-

кого, функционального и эндоскопического контроля.

Острое отторжение, частое в течение первых 100 дней,

протекает иногда бессимптомно.

Анализ имеющихся данных показывает, что в целом

выживание среди больных, перенесших двусторон-

нюю пересадку легких, составляет 56% к концу пер-

вого года, а через 10 лет — 20%. Число односторон-

них пересадок легких, выполненных в период с 1987

по 1993 годы, значительно увеличилось, однако потом

стабилизировалось на уровне примерно 550 в год.

Пересадка одного легкого выполняется прежде всего

у больных с эмфиземой (42,5%) и недостаточностью о>

антитрипсина. Число выживших после односторонней

пересадки легкого к концу первого года составляет

67%, в последующие годы (3, 5, 10 лет) 57, 49 и 42%

соответственно.

Благодаря усилиям академика РАМН А.Г. Чучалина,

который последние годы проводил огромную орга-

низационно-методологическую и научную работу в

направлении трансплантации легких, летом 2006 года

у пациентки с ЭЛ впервые в России выполнена

трансплантация легких (Яблонский П.К., МасарЖ.).

Проведенная операция открывает перспективу для

радикального хирургического метода лечения этой

группы больных.

В заключение необходимо отметить, что хирургичес-

кое лечение больных с ЭЛ — сложная задача, решение

которой возможно лишь при условии сотрудничества

врачей разных специальностей: пульмонологов, хирур-

гов, рентгенологов, морфологов и многих других, пос-

кольку каждый из них имеет свое профессиональное

видение этой проблемы

Литература

1. Вишневский А.А., Перепечин В.И. Возможности хирурги-

ческого лечения диффузной эмфиземы легких / Хирургия.

Журнал им. Н.И. Пирогова, № 9,1999, с. 55—57.

2.

Паршин В.Д., Гудовский Л.М., Базаров Д.В., Выжигина М.А.,

Кулагина Т.Ю. Хирургическая редукция объема легкого при

диффузной эмфиземе тяжелого течения / Методические

рекомендации. Минздравсоцразвития. 2005.

3. Перепечин В.И., Вишневский А. А. Шмелев Е.И. Хирургическое

лечение хронической обструктиеной болезни легких /

Врач, журнал. № 3, 2002, с. 32—33.

4. Юдин А.Л., Абович Ю.А. Эмфизема легких / Медицинская

визуализация. 2001, /V? 2, с. 30—34.

334

Хирургическое лечение эмфиземы легких

5. Alexander H.L.. Kountz W.B. Symptomatic relief of emphysema

by an abdominal belt. Am. J. Med. Sci. 1934, 187, p. 687.

6. Argenziano M. et at. Funcional comparison of unilateral versus

bilateral lung volume reduction surgery. Ann. Thorac. Surg.

1997, v. 64, p. 321—327.

7. Brantigan O.C., Mueller E. Surgical treatment of pulmonary

emphysema. Am. Surg. 1957, № 23, p. 789.

8. Cassart M., Hamacher J., Verbamdt Y. et al. Effects of lung

volume reduction surgery for emphysema on diaphragm

dimensions and configuration. Am. J. Respir. Crit. Care Med

2001, 163, p. 1171—1175.

9. Cederlund K., Tylen U., Jorfeldt et al. Classification of

emphysema in candidates for lung volume reduction surgery.

Chest 2002, 122, p. 590—596

10. Cooper J.D., Patterson G.A., Sundaresan R.S. et al. Results of

150 consecutive bilateral lung volume reduction procedures

in patients with severe emphysema. J. Thorac. Cardiovasc.

Surg. 1996, 112, p. 1319—1330.

335

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПРОНИКАЮЩИЕ

РАНЕНИЯ ГРУДИ

П. Г. Брюсов

Современные огнестрельные проникающие ранения

груди (ОПРГ) остаются наиболее тяжелым видом боевой

травмы, характеризующимся высокой летальностью и

развитием серьезных осложнений.

В годы Великой Отечественной войны ОПРГ у

31% раненых явились причиной смерти на поле боя

(Бялик В. Л., 1949). В современных военных конфлик-

тах положение не улучшается: в войне во Вьетнаме в

армии США на поле боя при ОПРГ погибли 37% раненых,

в армии СССР в войне в Афганистане — 31%, в Чеч-

не — 33,6%. Достаточно высокая летальность при ОПРГ

отмечается также и в госпиталях на этапах медицинс-

кой эвакуации. При этом тяжесть состояния раненых

обусловлена, прежде всего, повреждением жизненно

важных органов и необратимыми нарушениями их фун-

кций.

Не менее удручающие показатели при проникающей

травме груди и в мирное время. Так, по данным, пред-

ставленным в монографии под редакцией Е.А. Вагнера

(1994), 60,3% пострадавших погибают от тяжелых

травм груди непосредственно на месте происшествия,

в 22,4%— во время транспортировки. Однако, в отли-

чие от военного времени, в мирное время пострадавшие

доставляются в больницу в течение первого часа после

травмы, в связи с чем в стационары поступают пациенты

с тяжелыми ранениями органов грудной клетки, в том

числе те, кто «убит, но не успел умереть».

В современных войнах частота боевых поврежде-

ний груди оставляет 8—12%. При этом в связи с мно-

гомасштабностью ведения боевых действий, высокой

плотностью боевого соприкосновения войск и быстрым

развитием новых видов оружия наблюдается сущес-

твенное изменение характера боевых повреждений

груди, которые все чаще отличаются большой тяжес-

тью и обширностью поражений. Высокая кинетическая

энергия современных пуль и осколочных элементов,

усиление кавитационного и ударно-волнового пов-

реждающих механизмов привели к увеличению зоны

первичного некроза в раневом канале, а также к раз-

витию нарушений в органах и тканях на значительном

расстоянии за его пределами.

В каждой новой войне идет совершенствование

методов диагностики и лечения торакальных ранений,

меняются подходы и тактические решения, опреде-

ляемые новыми, современными концепциями разви-

тия военно-полевой хирургии. Еще накануне Великой

Отечественной войны Н.Н. Бурденко и СИ. Спасо-

кукоцкий высказывались за активизацию хирургичес-

кой помощи раненным в грудь, однако тактика при ОПРГ

во время войны оставалась относительно консерватив-

ной и широкая торакотомия была применена только в

2,5% случаев. За последние 30—40 лет хирургическая

тактика при ОПРГ претерпела существенные изменения:

высокая активность хирургов в 60-е годы, когда тора-

котомия рассматривалась как основной метод лечения

и частота ее доходила до 60—80%, в 80-е годы смени-

лась более консервативным, выжидательным подходом,

позволившим снизить частоту торакотомий до 10—15%

(Колесов А.П., Бисенков А.Н., 1986). Приобретая опыт,

хирурги все реже, лишь по строгим показаниям, при-

бегали к торакотомии, аторакоцентез и дренирование

плевральной полости стали основным малоинвазивным

вмешательством, часто достаточным для устранения

возникших патологических состояний. И тем не менее

определить грань активности при оказании неотлож-

ной хирургической помощи при ОПРГ бывает далеко не

просто.

Огнестрельные ранения классифицируются:

• по этиологии на пулевые, осколочные и минно-

взрывные;

• по характеру раневого канала — на слепые, сквоз-

ные и касательные;

• по отношению к полостям — на проникающие и

непроникающие;

• по отношению к внутренним органам — с повреж-

дением их или без повреждения;

• к костям — с переломами или без переломов

костей.

Кроме того, по количеству и локализации повреж-

дений они делятся на изолированные, множественные

и сочетанные.

Огнестрельные ранения груди характеризуются

наличием открытых ран, значительными поврежде-

ниями костного каркаса, разрушением внутренних

органов, обширным бактериальным загрязнением и

высокой летальностью, которая обусловлена шоком,

336

Огнестрельные проминающие ранения груди

массивной кровопотерей, тяжелой дыхательной недо-

статочностью.

Проникающие ранения относятся к тяжелым, непо-

средственно угрожающим жизни раненого. Чаще всего

(до 80% случаев) повреждаются легкие, в 10—15% —

перикард, сердце и крупные сосуды, в 5% — трахея,

пищевод, диафрагма. Наиболее опасными поврежде-

ниями внутренних органов груди является контузия

легких, ушиб сердца, ранения аорты и верхней полой

вены, трахеи и главных бронхов, пищевода, диафрагмы.

Изолированные ранения легкого считаются менее опас-

ными для жизни. Впрочем, все проникающие ранения

груди относятся к группе тяжелых, непосредственно

угрожающих жизни пострадавшего. Обязательным при-

знаком проникающего ранения является повреждение

плевры.

По степени опасности ранения на грудной клетке

выделяют три проекционные зоны:

• стернально-парастернальную, при ранении кото-

рой существует вероятность повреждения орга-

нов средостения, сердца, магистральных сосудов;

• ключичную зону, распространяющуюся от пара-

стернальной до передней подмышечной линии.

В этой области могут повреждаться крупные сосу-

ды корня легкого, бронхи, сердце, легкое, но

степень риска таких травм меньше, чем в первой

группе;

• латеральную зону, расположенную кнаружи от

передней подмышечной линии и являющуюся

сравнительно безопасной при ранении, так как

при этом отмечается только ранение легких.

При проникающем ранении груди развиваются сле-

дующие специфические патофизиологические ослож-

нения.

1. Пневмоторакс, который бывает открытым и кла-

панным (наружным и внутренним).

Открытый пневмоторакс характеризуется зиянием

раны, свободным поступлением воздуха в плевральную

полость, коллабированием легкого, выделением через

дыхательные пути пенистой крови. Физиологическая

вентиляция легкого на стороне поражения отсутствует,

возникает парадоксальное дыхание, характеризующе-

еся уменьшением объема легкого во время вдоха и

увеличением его при выдохе. Из-за расстройства газо-

обмена состояние пострадавшего быстро ухудшается и

в течение короткого промежутка времени может насту-

пить остановка сердца.

Клапанный пневмоторакс возникает при наличии

небольшой раны на грудной стенке, которая закры-

вается во время выдоха и открывается при вдохе,

происходит присасывание воздуха в плевральную

полость с образованием напряженного пневмоторакса,

вызывающее смещение органов средостения и сдав-

ление здорового легкого. При наружном клапанном

пневмотораксе воздух поступает через рану грудной

стенки, при внутреннем - через рану бронха. Этот вид

пневмоторакса встречается редко — в 1—2% случаев,

но отличается значительной тяжестью функциональ-

ных сдвигов.

2. Гемоторакс — скопление крови при внутри-

плевральном кровотечении, возникающем вследствие

ранения крупных сосудов, сердца, легкого. При малом

гемотораксе (до 0,5 л крови) рентгенологически диа-

гностируется наличие жидкости в синусах, при сред-

нем (до 1 л) жидкость распространяется до угла

лопатки, а при большом (до 2 л) — выше середины

лопатки.

Нередко диагностируется гемопневмоторакс, когда

одновременно с внутриллевральным кровотечением отме-

чается накопление воздуха в плевральной полости.

3. Эмфизема подкожная или медиастинальная.

Наиболее часто это осложнение сопутствует напряжен-

ному пневмотораксу с разрывом париетальной плевры.

Воздух в мягкие ткани груди может также поступать

через раневой канал. При закрытом разрыве бронха

подкожная эмфизема может развиваться вследствие

поступления воздуха через межклеточные щели и при

неповрежденной париетальной плевре. Подкожная

эмфизема проявляется крепитацией воздуха при паль-

пации и вздутием кожных покровов, а медиастиналь-

ная — расстройствами кровообращения и дыхания в

результате экстраперикардиальной тампонады крупных

сосудов.

Нарастание эмфиземы является характерным при-

знаком клапанного пневмоторакса. Подкожная эмфи-

зема, в противоположность медиастинальной, особой

опасности не представляет, так как при своевременном

устранении причины ее развития она быстро регресси-

рует, хотя полное рассасывание воздуха происходит в

течение 7—10 дней.

4. Нарушение бронхиальной проходимости.

Повреждение легкого неизбежно сопровождается кро-

вохарканьем или легочным кровотечением, интенсив-

ность которого обычно незначительна. Однако при

переломах ребер из-за болей ограничиваются дыха-

тельные движения и кашлевой рефлекс. В результате

в просвете бронхов скапливаются кровь и мокрота, что

приводит к обтурации бронха и ателектазу сегмента,

доли или даже всего легкого.

5. Контузии легких. Они обычно четко локализо-

ваны в каком-либо сегменте или доле легкого, хорошо

просматриваются на первоначальном рентгеновском

337

Торакальная хирургия

снимке грудной клетки и регрессируют в течение пер-

вых 3—5 суток, что отличает их от «шокового легкого»

или «синдрома расстройства дыхания взрослого чело-

века». При ушибе, ранении могут возникать гематомы

легких, приобретающие иногда большие размеры, но

все равно не требующие обычно хирургического вме-

шательства.

Серьезной проблемой являются и переломы костного

скелета грудной клетки. Наиболее часто, в 45—50% слу-

чаев, повреждаются ребра, в 37%— ключица, в б% —

лопатка, в 5% — позвоночник, в 2% — грудина.

Переломы костного каркаса груди значительно

затрудняют вентиляцию из-за боли, вызываемой пос-

тоянным травмированием межреберных нервов и мышц

острыми концами разрушенных ребер. Определенную

опасность представляет и перелом ключицы, который

может привести к повреждению подключичной вены.

При множественных и двусторонних (сегментар-

ных) переломах ребер создается реберный клапан и

появляются признаки нестабильности грудной клетки.

Наиболее опасно парадоксальное дыхание, характери-

зующееся западанием части грудной клетки при вдохе

и выпячиванием ее при выдохе, что неизменно ведет к

развитию дыхательной недостаточности.

Если же у пострадавшего с переломом ребер (осо-

бенно IX—XI) начинает прогрессивно снижаться систо-

лическое артериальное давление, что нельзя объяснить

гемопневмотораксом, следует предположить наличие

кровотечения в брюшную полость.

Клиническая картина проникающих ранений

груди зависит от характера разрушений внутригруд-

ных органов, массивности гемоторакса и пневмото-

ракса. Большое значение хирурги-практики отводят

планомерному клиническому обследованию раненого,

включающему осмотр, пальпацию, перкуссию, аус-

культацию, изучение характера и локализации раны,

которого в некоторых случаях бывает достаточно для

определения особенностей повреждения и принятия

неотложных лечебных мер. Сопоставление входно-

го и выходного отверстий при сквозных ранениях

позволяет предположить ранение тех или иных орга-

нов грудной полости и средостения, а проецирование

раны в стернально-парастернальную, ключичную или

латеральную зоны — предположить объем возможных

повреждений. Необходимо быстро оценить состояние

сознания, дыхания и пульса, величину артериально-

го давления, наличие боли при дыхании, локальной

болезненности по ходу ребер, подкожной эмфиземы,

тупости или тимпанита над легкими. Последующие

диагностические мероприятия предусматривают

выполнение полипозиционной многоосевой рент-

генографии грудной клетки, являющейся фундамен-

тальным исследованием при ОПРГ. На рентгенограмме

оценивается состояние легкого, средостения, сердца,

диафрагмы, наличие жидкости или воздуха в плев-

ральной полости.

Лабораторные методы диагностики позволяют точ-

нее интерпретировать полученные при объективном

обследовании данные, выбрать рациональную лечеб-

ную тактику. Изучение общего анализа крови, опреде-

ление содержания гемоглобина и гематокритного числа

дает возможность объективно оценить степень анемии,

величину кровопотери и выявить признаки продолжаю-

щегося кровотечения. Определенное значение в оценке

тяжести состояния раненых и правильности выбора

реаниматологического пособия имеют показатели газов

крови и кислотно-основного состояния. В экстренных

ситуациях для выявления продолжающегося кровоте-

чения рекомендуется выполнение плевральной пункции

с постановкой пробы Рувилуа-Грегуара; одновременно

расчетным методом с использованием номограмм по

индексу шока или показателю гематокрита определяет-

ся величина кровопотери.

В состоянии средней тяжести доставляются 30%

раненых, в тяжелом — 50%, в крайне тяжелом и терми-

нальном — 10—12%. То есть до 80% раненых поступа-

ют с тяжелыми нарушениями.

Ведущими этиопатогенетическими факторами раз-

вившихся функциональных расстройств являются: кро-

вопотеря, острая дыхательная недостаточность, боле-

вая афферентация из области ранения и нарушение

функций жизненно важных органов. Кровопотеря тяже-

лой степени диагностируется у 30% раненых, крайне

тяжелой — у 5—10%. Острая дыхательная недоста-

точность является причиной перевода на управляемое

дыхание до 10% раненых.

Абсолютному большинству раненых с ОПРГ для вос-

становления проходимости дыхательных путей показа-

но проведение санационной бронхоскопии, которая

позволяет выявлять и устранять обструкцию трахео-

бронхиального дерева, разрешать ателектазы сегментов

и долей легких, проводить лаваж бронхиального дерева

растворами антисептиков. Практически все проникаю-

щие ранения груди сопровождаются развитием гемо-

и(или) пневмоторакса, что подтверждается данными о

боевой травме груди в двух войнах — в Афганистане

и в Чечне (табл. 1). Только в редких случаях указан-

ные патологические расстройства не отмечаются. Это

наблюдается в основном при мелких слепых проникаю-

щих осколочных ранениях груди у раненых с облитера-

цией плевральной полости вследствие перенесенного

плеврита, пневмонии.

338

Огнестрельные проникающие ранения груди

Таблица 1. Характер патологических расстройств (%)

при болевой травме груди

Характер нарушении

Афганистан,

СССР,

1979-1989

Северный

Кавказ, РФ,

1994-1996

Гемоторакс

19.7

18,3

Гемопневмоторакс

34,1

50,4

Открытый пневмоторакс

27,8 17,3

Закрытый пневмоторакс

9,4

8.8

Клапанный пневмоторакс

1,9

1,7

Без гемо- и

пневмоторакса

7,1

3,5

При медицинской сортировке обычно выделяются

3 группы. 1-я группа — тяжелораненые, нуждающиеся в

неотложной хирургической помощи по жизненным пока-

заниям в связи с продолжающимся внутриплевральным

кровотечением, напряженным или открытым пневмото-

раксом, тампонадой сердца. 2-я группа— раненые в

состоянии травматического шока, с острой дыхательной

недостаточностью или тяжелой кровопотерей, но без

признаков продолжающегося кровотечения. Их направ-

ляют в реанимационное отделение, где проводят комп-

лексное лечение шока, осуществляют пункции и дрени-

рование плевральной полости и затем принимают реше-

ние о хирургической тактике. 3-я группа — раненые,

не нуждающиеся в неотложной хирургической помощи.

Их направляют в хирургическое отделение, где проводят

обследование и лечение, в том числе хирургические

вмешательства в порядке очередности с учетом тяжести

и характера поражения.

При поступлении раненых по аналогии с Hilgenberg

A.D. (1978), Feleciano D.V. и Mattox K.L. (1981), Mattox

K.L. с соавт. (1996) мы использовали два алгоритма:

один — для определения показаний к начальной интен-

сивной терапии и реанимации, второй — для выбора

лечебной тактики. Следует отметить, что противошоко-

вые мероприятия, включающие восстановление адек-

ватного дыхания, инфузии коллоидных и кристаллоид-

ных растворов, введение кардиотропных и обезболива-

ющих средств у раненых должны начинаться на этапе

оказания первой врачебной помощи и продолжаться в

ходе эвакуации раненых в госпиталь или больницу.

В представленном алгоритме (рис. 1) диагностики и

начальных лечебных мер доминирующее значение прида-

ется торакостомии — дренированию плевральной полос-

ти с подключением введенного дренажа к аспирацион-

ным отсосам длительного пользования 0П-01 или 0П-02.

В этой малоинвазивной процедуре нуждаются до 85%

раненых. В полевых условиях используют одноразовые

портативные троакары со стилетом фирмы «Медполимер»,

в стационаре осуществляют торакоцентез, с помощью

пальца убеждаются в наличии свободной плевральной

полости, после чего в нее с помощью корнцанга вводят

дренажную трубку шириной 15 мм. Дренаж устанавлива-

ется в VI межреберье по средней подмышечной линии.

Своевременное адекватное дренирование плевраль-

ной полости позволяет устранить сдавление и патоло-

гическое смещение органов средостения вследствие

скопления крови и воздуха в плевральной полости и тем

Бронхоскопия

Ранение

груди

1. Клинические

показатели

2. АД, пульс

3. Hb, Ht

4. Дыхание, Ch

5. ИВД

6. ЭКГ

7. R-графия.

Нарушение

дыхания

\

ивл

R-графия

Пневмоторакс

гемоторакс

Торакостомия

зондовая

Массивная

кровопотеря, шок

Шок и набухание

яремных вен

(тампонада

перикарда?)

V

Передняя

торакото-

мия стева

Пернкардио-

Положи-

тельный

Рис. 1. Алгоритм диагностики и начальной интенсивной терапии при огнестрельном проникающем ранении грудн

339

Торакальная хирургия

самым предотвратить связанные с ним острые дыхатель-

ные и сердечно-сосудистые расстройства. Строгое сле-

дование методике дренирования плевральной полости

с учетом характера ранения и четко установленных

при этом показаний позволяет избегать осложнений,

связанных с ятрогенными повреждениями внутренних

органов в процессе выполнения процедуры.

На этой же схеме представлено и хирургическое

вмешательство — торакотомия, которая в данной ситу-

ации (тампонада перикарда, остановка сердца) рас-

сматривается как реанимационное пособие и относится

к числу неотложных торакотомий.

Мы выделяем торакотомии неотложные, ранние

(срочные), отсроченные и поздние. Каждый вид тора-

котомии имеет четкие показания. Для неотложных и

срочных (ранних) торакотомий мы выделяем следую-

щие показания:

• тампонада сердца, ранение сердца;

• острое ухудшение вплоть до остановки сердца (реа-

нимационная торакотомия) при траектории прохож-

дения ранящего снаряда через средостение;

• продолжающееся или возобновившееся внутри-

плевральное кровотечение при потере крови по

дренажам 250 мл/час;

• повреждение магистральных сосудов средостения;

• ранение трахеи или крупных бронхов;

ш ранение пищевода;

• эмболия пули в сердце или в легочной артерии;

• большой дефект в грудной клетке.

Эти показания должны подтверждаться с помощью

рентгенологического, ультразвукового и эндоскопичес-

кого исследований.

Отсроченные торакотомии (на 3—7-е сутки) выпол-

няются при следующих показаниях:

• свернувшийся гемоторакс с признаками нагноения;

• усиленный сброс воздуха по дренажам и длитель-

ное нерасправление легкого (не диагностирован-

ное ранее трахеобронхиальное повреждение).

После эвакуации раненого в госпитали тыла страны

возможно выполнение поздних (реконструктивно-вос-

становительных) торакотомий, показаниями к которым

служат:

• неудаленный свернувшийся гемоторакс;

• крупные (более 1 см) инородные тела в легком,

средостении;

• травматическая аневризма грудного отдела

аорты;

• стеноз бронха;

• констриктивный посттравматический перикардит;

• повреждение клапанов сердца;

• незаживающий бронхоплевральный свищ;

• трахеоэзофагеальный свищ;

• диафрагмальная грыжа;

• гангренозный абсцесс легкого;

• хроническая посттравматическая эмпиема плевры.

Из других оперативных вмешательствах при ОПРГ до

30% приходится на хирургическую обработку ран, также

завершаемую дренированием плевральной полости

полихлорвиниловыми трубками. При этом, в случае

обнаружения в ране размозженных нежизнеспособных

тканей, инородных тел и межмышечных гематом, по ходу

раневого канала экономно иссекаются некротизирован-

ные ткани, рассекаются фасции, удаляются инородные

тела, останавливается кровотечение. Раневой канал

обрабатывается раствором антисептиков. Окружающую

подкожную клетчатку и мышцы инфильтрируют 0,5%

раствором новокаина с антибиотиками, а также выпол-

няют новокаиновую блокаду межреберных нервов.

При открытом пневмотораксе после хирургической

обработки раны дренируют плевральную полость и гер-

метично закрывают дефект грудной стенки (этоявляется

одним из обязательных условий полного расправления

легкого на стороне операции). Большие дефекты груд-

ной стенки закрывают сшиванием отмобилизованных

краев жизнеспособных мышц и грудной фасции, а так-

же, при невозможности их сближения или чрезмерном

натяжении тканей, перемещают в рану хорошо кровос-

набжаемые лоскуты большой грудной или широчайшей

мышцы спины. Глубокие раневые каналы дренируются

резиновыми выпускниками или расщепленными сили-

коновыми трубками и рыхло заполняются марлевыми

турундами с водорастворимой мазью (левосин, лево-

меколь, диоксидин), что обеспечивает хороший отток

раневого отделяемого и уменьшает опасность нагно-

ения раны. При обширном разрушении мягких тканей

через дополнительные разрезы кожи дренируют также

межмышечные пространства. После очищения таких

ран через 2—3 суток накладывают первичные отсро-

ченные швы. Остальные раны груди после обработки

раствором антисептика ушивают до кожи с наложением

повязки с водорастворимой мазью.

Диагностическая ценность основного метода иссле-

дования — рентгенологического — значительно снижа-

ется при тяжелых ранениях, когда невозможно выпол-

нение полипозиционной рентгенографии. Стремление

избежать ошибок, боязнь упустить оптимальные сроки

для вмешательства побуждают хирурга расширять пока-

зания к торакотомии, хотя операция наносит дополни-

тельную травму пострадавшему. Поэтому число необос-

нованных торакотомий при травмах груди мирного

времени колеблется от 10 до 56% (Вагнер Е.А., 1981).

Известно, что более чем в 45% случаев при торакотомии

340