Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Опухоли и кисты средостений

а компьютерная томография, магнитно-резонансная

томография;

• бронхоскопия.

При неопределенности диагноза:

• трансторакальная тонкоигольная аспирационная

биопсия под контролем УЗИ, КТ, МРТ;

а торакоскопия, видеоторакоскопия;

• торако- или стернотомия с диагностической и

лечебной целями.

Дифференциальная диагностика

При опухолях и кистах средостения необходимо

проводить дифференциальный диагноз:

• между различными образованиями средостения;

• между опухолями и кистами средостения с псев-

доопухолевыми заболеваниями в средостении;

• опухолей средостения с вторичными новообразо-

ваниями средостения;

а с рядом заболеваний органов дыхания: обструк-

тивным бронхитом или бронхиальной астмой.

В дифференциальной диагностике между различны-

ми опухолями и кистами средостения необходимо учи-

тывать сложность дооперационной дифференциальной

диагностики различных опухолей и кист средосте-

ния; целесообразность их хирургического удаления,за

исключением, лимфом и следовательно необходимости

операции в сложных случаях; при подозрении на лим-

фому, тяжелых сопутствующих заболеваний, необходи-

мо применение тонкоигольной аспирационной биопсии,

а при ее неэффективности торакоскопии, медиастино-

скопии.

В то же время в ряде случаев клиническая симп-

томатика облегчает дифференциальную диагности-

ку. Например, дифференцировать тимому с лимфомой

трудно, но задача решается при наличии миастениче-

ского синдрома. Последний иногда наблюдается при

саркоидозе и нейробластоме.

При лимфогранулематозе в отличие от других опу-

холей средостения имеется симптомокомплекс, вклю-

чающий периодические повышения температуры до 38°,

лейкоцитоз, эозинофилия, ускорение СОЭ, кожный зуд.

Иногда выявляются группы увеличенных периферичес-

ких лимфатических узлов.

Дифференциальная диагностика с заболеваниями

сердца осуществляется на основе соответствующей

клинической симптоматики (ангинозные загрудинные

боли, нарушение ритма). В дифференцировке могут

помочь данные ЭКГ, КТ, эхокардиография.

Аневризму крупных сосудов удается отличить от

опухолей и кист средостения, благодаря характерно-

му шуму над аневризмой, определяемой пульсации.

Уточняется диагноз с помощью ангиографии, МРТ с

болюсным контрастированием сосудов.

В ряде случаев развивающееся стридорозное дыха-

ние, экспираторная одышка, принимаемые за признаки

обструктивного бронхита, бронхиальной астмы, может

быть симптомами опухоли и кист средостения, что

может быть установлено при применении лучевых мето-

дов диагностики.

Лечение

Многообразие форм опухолей и кист средостения,

трудности их диагностики из-за преимущественно сход-

ной клинической и параклинической семиотики, при

разном гистогенезе образований, сложности в морфо-

логической верификации диагноза, риск нарушений

функций жизненно важных структур со стороны рас-

положенного среди них новообразования в замкну-

том пространстве средостения требует определения

оптимального, максимально универсального подхода к

тактике лечения с учетом особенностей каждой формы

новообразования.

Хирургический метод лечения является приоритет-

ным при всех формах опухолей и кист средостения,

за исключением лимфом, при которых тактика требует

индивидуализации в зависимости от особенностей про-

цесса. При лимфомах приоритетным методом лечения

является химиолучевой метод.

При злокачественных опухолях средостения хирур-

гический метод лечения может сочетаться с лучевым

методом, химиотерапией, иммунотерапией, симптомати-

ческим лечением.

Показанием к хирургическому лечению являются

наличие доброкачественных и злокачественных опу-

холей и кист средостения, независимо от наличия кли-

нической симптоматики, локального или местно-рас-

пространенного характера, за исключением лимфом.

При сдавлении пищевода удаление кисты позволяет

восстановить его проходимость (рис. 14).

Хирургический метод применим при неврогенных

опухолях, целомических кистах перикарда, бронхоген-

ных и энтерогенных кистах, радиорезистентных опухо-

лях (лейомиосаркома, фибросаркома, злокачественная

шваннома, хондросаркома).

Выбор тактики при медиастинальных лимфомах

зависит от объема образования и инвазии опухоли

в органы и ткани средостения. При локализованных

медиастинальных лимфомах возможно вначале уда-

лить опухоль хирургическим путем, а затем приме-

нить химиолучевую терапию. Это позволяет устранить

321

Торакальная хирургия

синдром сдавления органов средостения, повысить

точность морфологического диагноза, эффективность

химиолучевой терапии, уменьшить интоксикацию. При

прорастании лимфомы в окружающие органы и ткани,

генерализации процесса целесообразно сразу начинать

химиолучевое лечение.

1

Рис. 14. Дермоидиая киста средостения и яаорюшииного

пространства со сданлением нишено.ча: а — эзофагографпя

(боковая проекция, до операции); 6 КГ (до операции)

322

Рис. 14. Дермоидная киста средостения и забрюшшшого

пространства со сдавлением пищевода: в — рентгенография

пищевода и желудка после удаления кисты

При радиочувствительных опухолях (эпителиальных

и лимфоидных тимомах, ангиосаркомах, липосаркомах,

рабдомиосаркомах) лечение комбинированное (удале-

ние опухоли в сочетании с лучевой терапией).

Противопоказания к хирургическому лечению,

связанные с характером опухоли средостения:

• выраженный синдром сдавления верхней поло

вены (венозное давление выше 200 мм вод. ст.),

• генерализация злокачественного процесса, вклю

чая раковый плеврит, перикардит, метастазы

отдаленные органы, лимфатические узлы;

• прорастание пищевода, трахеи, главных бронхов

невозможностью их резекции.

Противопоказания к хирургическому лечен >

обусловленные состоянием важнейших систем и ор

ганов:

• выраженная недостаточность кровообраще

и11Я

'

Опухоли и кисты средостения

ш печеночная и почечная недостаточность;

• тяжелые формы коронарной недостаточности;

• выраженная дыхательная недостаточность;

• нарушение мозгового кровообращения.

Основные типы хирургических

операций

• открытые операции (при неинвазивных новооб-

разованиях; метод выбора при инвазивных опу-

холях);

в видеоторакоскопические операции (применяются

при доброкачественных опухолях и кистах);

• миниторакоскопия с видеоподдержкой (при кис-

тах и небольших доброкачественных новообразо-

ваниях);

• малые операции (пункции кист и аспирация их

содержимого, введение склерозирующих раство-

ров).

При образованиях, расположенных в верхнем перед-

нем средостении, доступом выбора служит срединная

(продольная, вертикальная) стернотомия. Она целесо-

образна при опухолях вилочковой железы, особенно

с инвазией в окружающие ткани и органы. При неин-

вазивных небольших опухолях и кистах средостения в

этой зоне стернотомия может быть выполнена от ярем-

ной вырезки грудины до уровня четвертых реберных

хрящей.

Удаление неинвазивных образований, расположен-

ных в нижнем переднем средостении целесообразно

осуществлять через переднюю или переднебоковую

торакотомию. Подход к среднему средостению обес-

печивает боковая торакотомия, к заднему средосте-

нию — боковая и задняя торакотомия.

Загрудинный зоб может быть удален через типичный

чресшейный доступ, но при загрудинном удалении рака

щитовидной железы — целесообразнее средняя стер-

нотомия. При внутригрудном зобе, аденоме щитовид-

ной железы разумнее применить торакотомию.

В ряде случаев требуется комбинированный доступ.

При аденоме нижнего полюса щитовидной железы,

распространившейся кзади, а затем вниз параверте-

брально до аорты, затем между трахеей и пищеводом,

перешедшей на правую сторону, под верхней полой

веной, корнем легкого до уровня нижней легочной

вены, удаление ее осуществимо из боковой торакото-

мии и чресшейного доступов. Невринома гантельного

типа с внутригрудным и спинальным компонентом тре-

бует торакотомии и ламинэктомии.

Объемы операций при опухолях и кистах средостения

следующие: радикальное удаление образования, расши-

ренное радикальное удаление образования (с окружаю-

щими тканями), комбинированное радикальное удале-

ние образования (с резекцией пораженных органов и

структур), условно-радикальное удаление образования

(при инвазивных опухолях удаление видимой части опу-

холи), декомпрессия средостения (невозможность ради-

кального удаления высокочувствительных опухолей к

химиолучевой терапии), эксплоративная операция, меж-

сосудистые анастомозы для уменьшения выраженности

синдрома сдавления верхней полой вены.

Прогноз

При злокачественных опухолях средостения 3-лет-

няя выживаемость колеблется по данным литературы

от 68% до 88% (Демидов В.П., 1973; Ганул В.Л. и соавт.,

1986), 5-летняя выживаемость чрезвычайно варьиру-

ет. По данным К. Baztez (1975) никто не дожил до 5-

летнего срока после лечения, а по данным L. Macet

(1975) — 12%, И.П. Дедкова с соавт. (1982) — 36,6%,

Н.Т. Волковой (1970) — 48%, Л. Borelly et al. (1985) —

54%, В.Л. Ганул и соавт. (1986) — 73,3%, В. Maggi et al.

(1986) — 79%.

323

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ

А.А. Вишневский, В. И. Перепечин

Эмфизема легких (ЭЛ) — анатомическая альте-

рация легких, характеризующаяся патологическим

расширением воздушных пространств, расположен-

ных дистальнее терминальных бронхиол, и сопро-

вождающаяся деструктивными изменениями аль-

веолярных стенок без образования фиброза.

ЭЛ может быть самостоятельной нозологической

единицей (например, первичная ЭЛ при недостаточнос-

ти а,-антитрипснна) либо (что наблюдается значитель-

но чаще) сопровождать хронические обструктивные

болезни легких (ХОБЛ). ХОБЛ включают гетероген-

ную по своей природе группу заболеваний, общим

свойством которых является расстройство функции

дыхания по обструктивному типу. К ним относят следу-

ющие заболевания: хронический бронхит, бронхиаль-

ную астму, эмфизему легких, облитерирующий брон-

хиолит, муковисцедоз, бронхоэктатическую болезнь.

Социально-экономическое значение ХОБЛ огромное:

они лидируют по числу дней нетрудоспособности, при-

чинам инвалидности и занимают 4—5-е место среди

причин смерти.

В клинической практике часто возникают трудно-

сти в дифференциальной диагностике хронического

обструктивного бронхита и эмфиземы. Поэтому порой

хроническая обструктивная болезнь легких трактует-

ся как вариант эмфизематозный, или бронхитический.

В определении ЭЛ наиболее важными для хирургов

являются два момента — постоянное расширение и

разрушение альвеолярной стенки. Это подчеркива-

ет, что процесс необратим, прогрессирование болез-

ни происходит постоянно и хирургические методы

лечения, в основном, представлены паллиативными

вмешательствами. В настоящее время единственным

радикальным способом лечения ЭЛ в запущенной ста-

дии следует считать трансплантацию легких, что осу-

ществимо лишь для очень небольшого числа больных.

Помимо сложностей медико-социального порядка и

технического обеспечения, ограничивает возможнос-

ти трансплантации преклонный возраст многих паци-

ентов. На более ранних стадиях развития болезни

альтернативой трансплантации служат хирургические

методы лечения ЭЛ: резекция булл и хирургическое

уменьшение объема легких— пневморедукция (ПР).

Для больных старше 60 лет и при наличии противо-

показаний к трансплантации легкого пневморедукция

может быть единственным методом хирургического

лечения.

Статистика. Статистический анализ ХОБЛ затруд-

нен. Определение ХОБЛ сформировалось немногим

более 30 лет назад. Считается, что в общей популяции

больные с симптомами эмфиземы легких встречаются

более чем в 4%. По данным аутопсий, она регист-

рируется у умерших мужчин в 60% и женщин в 30%

случаев.

Этиология и патогенез

Факторы риска. Предрасполагающими фактора-

ми и вызывающими обострение ХОБЛ служат вирус-

ные и бактериальные заболевания дыхательных путей,

табакокурение, внешние и внутренние поллютанты.

Наиболее агрессивные из них: дым сигарет, диоксид

серы и азота (S0

2

, N0

2

), черный смог, озон. Решающее

значение в развитии ХОБЛ имеют инфекция дыхатель-

ных путей и курение.

Одной из причин ХОБЛ считают генетически обус-

ловленную недостаточность а

г

-антитрипсина, предрас-

полагающую к развитию эмфиземы легких. Имеются

данные, что эта недостаточность повышает чувстви-

тельность легочной ткани к аутолизу собственными

протеазами, причем у людей, гомозиготных по дефек-

тному гену, эмфизема легких может развиться в юно-

шеском возрасте. Наиболее тяжелые формы хроничес-

ких обструктивных заболеваний легких в большинстве

случаев приводят к развитию выраженной диффузной

эмфиземы легких (ДЭЛ).

Патофизиологические изменения при эмфиземе

легких. Патологический процесс приводит к посто-

янному разрушению альвеол и альвеолярных ходов,

сопровождаемых постоянным разрушением межальве-

олярных перегородок. Дистрофично-дегенеративная

ткань легкого не обеспечивает удержание просвета

мелких бронхов, бронхиол, что приводит к снижению

экспираторного потока воздуха, уменьшению просвета

или их коллапсу. Сопутствующее воспаление в бронхах,

отек слизистой, деформация стенок, наличие вязкой

324

Хирургическое лечение эмфиземы легких

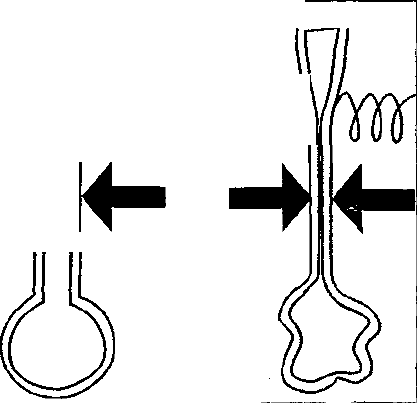

мокроты усугубляют данный процесс (рис. 1). По мере

прогрессирования заболевания наступает вентильный

эффект при поступлении воздуха в альвеолы, пос-

ледние перерастягиваются. Происходит разрушение

альвеолокапиллярной мембраны, уменьшение ее общей

площади, что приводит к снижению площади газообме-

на. На поздних стадиях развития болезни уменьшается

и диффузия газов.

п

ИГ

-•

шляп

Рис. 1. Схема патофизиологических изменений при эмфизе-

ме легких

Увеличение объема легких приводит к расширению

межреберных промежутков и уплощению купола диа-

фрагмы. Таким образом включается следующее звено в

развитии вентиляционной недостаточности. Мышечные

волокна перерастягиваются, на них ложится дополни-

тельная нагрузка (т.к. увеличивается частота дыхатель-

ных движений), это приводит к мышечной дистрофии и

снижению сократительной способности дыхательных

мышц.

Вслед за изменениями функции внешнего дыхания

постепенно развиваются изменения в малом круге

кровообращения. На поздних стадиях заболевания

может развиваться легочная гипертензия и хроничес-

кое легочное сердце.

Патоморфология

Эмфизема легких в зависимости от отношения изме-

нений к основной морфофункциональной единице

легочной ткани (ацинусу) подразделяется на панаци-

нарную, центриацинарную, периацинарную. По мере

прогрессирования эмфиземы легких классифицировать

заболевание становится все более трудной задачей.

Следует отметить, что все типы эмфиземы легких могут

привести к формированию булл.

Макроскопическая картина. Легочная ткань блед-

но-розового цвета, сухая, пористая, при надавливании

на нее пальцем остаются ямки. Висцеральная плевра

утончена, гладкая, блестящая. Бронхи хорошо видны по

всей поверхности разреза, стенки их утолщены, просвет

расширен.

Гистологические типы

Центрилобулярная эмфизема (центриацинарная)

развивается в проксимальной части ацинуса, связана с

разрушением дыхательной бронхиолы (чаще встреча-

ется у злостных курильщиков). Распространение про-

цесса происходит проксимальнее дыхательных брон-

хиол, достигает смежных ацинусов, и формируются

микробуллы. Наиболее типичная локализация — буллы

верхушек легких.

Периацинарная (парасептальная) эмфизема

характеризуется субплевральной локализацией, т.к.

поражаются дистальные отделы вторичных долек.

Начальные крошечные очаги деструкции имеют тен-

денцию соединяться в большие воздушные пузыри

с возможным в последующем формированием суб-

плевральной буллы. Эти пузыри и буллы наиболее

часто приводят к пневмотораксу. Большие и гигантские

буллы, связанные с парасептальной эмфиземой, обычно

хорошо отграничены от нормальной легочной ткани, и

после их резекции функциональный результат хирурги-

ческого вмешательства хороший.

Панацинарная эмфизема — характерно равномер-

ное поражение ткани ацинусов. Процесс захватывает

весь ацинус без избирательного поражения в облас-

ти бронхиол или альвеол. Изменения преобладают в

нижних отделах легких и наблюдаются при первичной

диффузной эмфиземе.

Буллезная эмфизема легких встречается при всех

гистологических типах и не выделяется как отде-

льная форма заболевания, характеризуется наличием

выраженных вздутий вторичных долек, которые и

являются первыми признаками болезни. Буллезная

эмфизема чаще формируется на фоне внутридольковой

и/или парасептальной эмфиземы. Большие буллы вызыва-

ют компрессию нормальной легочной ткани. Клиническое

значение буллезной эмфиземы крайне важное.

Иррегулярная (околорубцовая) эмфизема редко

имеет большое клиническое значение. Околорубцовая

эмфизема часто встречается после перенесенного тубер-

кулеза, при диссеминированных болезнях — саркоидо-

325

Торакальная хирургия

зе, гранулематозе или пневмокониозах. Околорубцовая

эмфизема проявляется как участок пониженной плот-

ности неправильной формы вокруг локальной фиброз-

ной ткани.

Синдром Мак-Леода характеризуется повышением

прозрачности одного из легких, гипоплазией ветвей

легочной артерии и обструкцией мелких бронхов. Как

правило, поражается левое легкое.

В литературе состояния, связанные с повышенной

воздушностью легкого, нередко относят к эмфиземе

(иногда выделяя даже острую эмфизему). Между тем их

не следует путать с эмфиземой, они кратко охарактери-

зованы ниже.

Острое вздутие легкого («острая эмфизема»).

Развивается при приступе бронхиальной астмы, резкой

физической нагрузке, аспирации инородных тел, что

сопровождается растяжением альвеол. Это состояние

обратимое.

Викарная эмфизема характеризуется расширением

и гипертрофией сохранившихся отделов легких (после

операций), усилением в них кровоснабжения, она также

не является истинной эмфиземой. Оставшееся легкое

не теряет эластичности, функциональные изменения

являются результатом приспособительной реакции.

Увеличивается воздушный объем оставшегося легкого,

расширяются бронхиолы, что не приводит к появлению

характерного для эмфизематозного легкого выдоха.

Старческая эмфизема связана с инволютивны-

ми изменениями в легочной ткани, приводящими к

снижению эластичности паренхимы. Результат обще-

го процесса старения организма. При гистологичес-

ком исследовании выявляются атрофия и истончение

межальвеолярных перегородок, расширение альвеол

и альвеолярных ходов, атрофия бронхов, дегенерация

бронхиальных желез с обызвествлением и окосте-

нением бронхиальных хрящей. Редукции сосудистой

системы не происходит. Физиологические показатели

изменяются незначительно и в большей степени зави-

сят от физической активности индивида. Не отмечается

легочной гипертензии и легочного сердца.

Интерстициальная эмфизема характеризуется

скоплением воздуха в межуточной ткани.

Диагностика

Клиническая картина. Одышка служит первой и

основной жалобой больных ЭЛ. Она носит экспиратор-

ный характер. После небольшой физической нагрузки

больной принимает вынужденное положение: сидя с

несколько наклоненным туловищем вперед, опершись

руками о колени, что позволяет фиксировать плече-

вой пояс и включить вспомогательную дыхательную

мускулатуру. Кашель этих больных сухой или малопро-

дуктивный. Температурная реакция маловыраженная,

даже при присоединении воспалительного процесса.

При перкуссии отмечается коробочный звук. Дыхание

ослаблено, в области больших булл не проводится.

Рентгенологическая диагностика эмфиземы лег-

ких. Для принятия решения относительно вида опера-

ции и объема резекции легочной ткани при ЭЛ необхо-

дима информация о топографии и распространенности

процесса. При обследовании больных с ЭЛ, как правило,

выполняют стандартную рентгенографию грудной клет-

ки и компьютерную томографию высокого разрешения

(КТВР).

Рентгенологическое исследование органов грудной

клетки: в диагностике эмфиземы легких выявляют две

группы признаков. Первая — характеризуется увеличе-

нием объема легких (уплощение и низкое расположение

купола диафрагмы, увеличение ретростернального про-

странства). Вторая — является проявлением легочной

деструкции (обеднение сосудистого рисунка, наличие

булл). При выявлении указанных признаков достовер-

ность рентгенографии составляет 80%.

Увеличение объема и воздушности легких являются

важными критериями в постановке диагноза эмфиземы на

основе рентгенограмм, но данные признаки могут при-

сутствовать у больных с другими обструктивными забо-

леваниями легких. КТВР позволяет выявить эмфизему

легких на ранней стадии заболевания, четко показывая

локализацию, размеры и распространенность наиболее

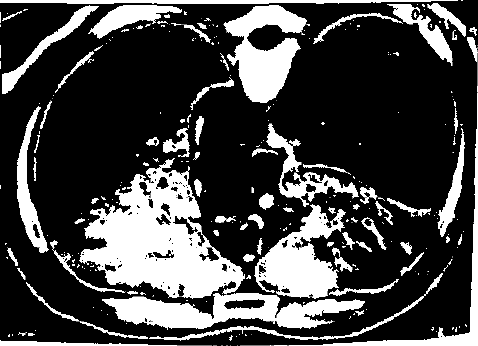

измененных участков легких (рис. 2). При КТВР эмфизе-

ма характеризуется наличием участков патологической

низкой плотности (< -900 ед. Н.), которые выявляются

на фоне нормальной легочной паренхимы (-830, -870

Рис. 2. Pin ;ui TCKIIL' буллы легких (компьютерная томограм«>

1

326

Хирургическое лечение эмфиземы легких

ед. Н. на высоте вдоха). Эмфизематозные участки имеют

тонкую или неразличимую стенку, поэтому их легко

отличить от легочных кист или зон «сотового легкого».

Внутридольковая эмфизема характеризуется

наличием множественных небольших округлых зон низ-

кой плотности размерами до нескольких миллиметров в

диаметре. Изменения встречаются чаще в верхних долях

с обеих сторон. Эмфизематозные участки в большинс-

тве случаев не имеют стенок. Они визуализируются при

наличии фиброза. При «слиянии» очагов деструкции

эмфизему называют сливная, внутридольковая. На КТВР

картина сливной внутридольковой эмфиземы напоми-

нает панацинарную, но при сливной эмфиземе имеются

участки типичной внутридольковой эмфиземы.

Дифференциальную диагностику внутридольковой

эмфиземы следует проводить с идиопатическим фибро-

зирующим альвеолитом в стадии формирования «сото-

вого легкого», легочными кистами, при лимфангиолейо-

миоматозе, гистиоцитозе X и бронхоэктазами.

Панацинарная эмфизема — диффузный пато-

логический процесс, характеризуется широко рас-

пространенными областями низкой плотности (-900;

-970 ед. Н.). Легочные поля гипервоздушные, на их

фоне слабо прослеживаются сосуды и интерстициаль-

ные сосуды. Панацинарную эмфизему на ранних ста-

диях трудно дифференцировать от облитерирующего

бронхиолита.

Перспективным методом диагностики эмфиземы лег-

ких является магнитно-резонансная томография (МРТ).

Из многочисленных ее преимуществ следует отметить

отсутствие ионизирующего излучения, способность

получать изображения в любой плоскости и с высокой

разрешающей контрастностью гидрофильных мягких

тканей. Последнее качество позволяет неинвазивным

путем получать информацию о состоянии жидких сред,

в частности кровеносных сосудов. Кроме того, практи-

чески полностью исключается вероятность возникно-

вения артефактов из-за низкой протонной плотности

костной ткани. МРТ сердца и магистральных сосудов

дает широкие возможности для диагностики гипертен-

зии малого круга и легочного сердца.

Функция внешнего дыхания. По мере нараста-

ния обструктивных изменений отмечается снижение

объема форсированного выдоха за первую секунду

(OOBj), снижается тест Тиффно, жизненная емкость лег-

ких (ЖЕЛ). Увеличивается общий объем легких (00Л)

и функциональная остаточная емкость легких (ФОЕ).

Диффузионная способность легких снижается на позд-

них стадиях заболевания. Угроза жизни наступает при

объеме форсированного выдоха за 1 секунду от 0,75 до

0,8 л или ниже 30% предполагаемых величин.

Лабораторные показатели. В клинических анали-

зах крови отмечается повышение показателей гемогло-

бина, эритроцитов, возрастает цветовой показатель, т.е.

компенсаторно увеличивается количество переносчи-

ков кислорода. Показатели коагулограммы указывают

на явления гиперкоагуляции. Снижается парциальное

давление кислорода в артериальной крови. Снижение

Ра0

2

ниже 60 мм рт. ст. указывает на терминальную

дыхательную недостаточность. Нарастание гиперкап-

нии указывает на обострение дыхательной недостаточ-

ности и утомление дыхательных мышц. Больным пока-

зано также определение с^-антитрипсина для выявле-

ния первичной формы ЭЛ.

Хирургическое лечение

эмфиземы легких

История развития хирургии эмфиземы легких.

Хирургическое лечение эмфиземы легких стало интен-

сивно развиваться в XX столетии, когда начались попытки

улучшить качество жизни больных оперативными мето-

дами. Хирургические подходы к лечению ЭЛ менялись в

соответствии с получаемыми данными о морфологических

и патофизиологических основах болезни. Оперативные

вмешательства выполнялись на грудной стенке, диафраг-

ме, плевре, диафрагмальном нерве, крупных воздухонос-

ных путях и непосредственно на легких.

Началом эпохи хирургии ЭЛ следует считать сооб-

щение Freund (1906 г.), который, основываясь на факте

бочкообразного расширения грудной клетки при

эмфиземе, предложил выполнять костохондрэктомию

с целью уменьшения препятствия для дальнейшего

увеличения объема легких. Чтобы костный каркас не

сдавливал легкие, четыре нижних из шести реберных

хрящей пересекали с обеих сторон в сочетании с попе-

речной полной стернотомией. Целостность передней

грудной стенки прерывалась, что в итоге приводило к

еще большему перерастяжению легких. Были предпри-

няты попытки еыполнить торакопластику и денерва-

цию диафрагмы, предполагая, что таким путем удастся

уменьшить компрессию легкого (Мясникова М.Н., 1968).

Компрессия уменьшалась, но нарушалась и вентиляция

легких, у пациентов одышка нарастала. Подобные опе-

рации вскоре были оставлены.

Следующее направление в хирургии ЭЛ — раз-

работка вмешательств на диафрагме, основанных на

предположении, что основная причина развития одыш-

ки — неэффективная работа диафрагмы. Поскольку

при ЭЛ диафрагма уплощена, полагали: если в резуль-

тате операции купол ее поднимется, мышечные волокна

327

Торакальная хирургия

будут более эффективно сокращаться, то и одышка

должна уменьшиться.

Первоначально был предложен неинвазивный метод

лечения (Alexander, Kountz, 1934) — использовать бан-

дажи (брюшные пояса). Затягивание бандажом верхних

отделов живота приподнимает купол диафрагмы и тем

самым, по мысли авторов, должно улучшать функцию

дыхания. Пояса оказались неудобны и непрактичны.

Представленные результаты послужили предпосыл-

кой для наложения пневмоперитонеума. В брюшную

полость вводили 800 мл смеси гелия и кислорода (Carter

и соавт., 1950). Первые результаты такого вмешательс-

тва были обнадеживающими, но данное направление не

получило распространения прежде всего из-за кратко-

временности эффекта.

Следующий шаг в развитии хирургии эмфиземы лег-

ких — операции на нервах, грудной стенке и плевре.

Гломэктомия стала достаточно обычным вмешатель-

ством в 50-х годах прошлого столетия. Гломус пред-

ставляет собой скопление нервных клеток— хеморе-

цепторов, чувствительных к изменениям Ра0

2

, РаС0

2

и рН крови. Полагали, что его удаление уменьшит

бронхоконстрикцию, секрецию слизи бронхами и, сле-

довательно, улучшит бронхиальную проводимость и

уменьшит гипоксию. Nakayama (1961) выполнил около

4000 гломэктомий. По его данным, улучшение отме-

чено у 80% пациентов в первые 6 месяцев, с посте-

пенным снижением до 58%— к пятилетнему сроку.

Независимые исследования не подтвердили эту ста-

тистику. Американским торакальным обществом (1968)

операция была признана порочной.

Выявляемое при ЭЛ обеднение легочного рисунка

навело на мысль о целесообразности создания допол-

нительных источников кровоснабжения со стороны

грудной стенки. С этой целью стали выполнять плевр-

эктомию и различные виды плевродеза, стимулируя

прорастание сосудов из грудной стенки в легкое.

Предпринимались попытки предотвратить экс-

пираторный коллапс трахеи и крупных бронхов.

Предотвращение пролапса мембранозной части дости-

гали с помощью костного трансплантата.

Операции, направленные на коррекцию патофизио-

логических изменений, которые выдержали испытание

временем, — буллэктомия и резекции периферичес-

кой легочной ткани для уменьшения объема легких.

Пневморедукция при диффузной эмфиземе впервые

предложена Brantigan and Mullet (1957) как вмешатель-

ство, направленное на улучшение механики дыхания.

Высокая летальность (16%) не позволила этой опера-

ции в то время получить дальнейшее распространение.

К этой проблеме возвратился Cooper (1995), который

отметил улучшение функциональных показателей лег-

ких в послеоперационном периоде.

В Российской Федерации трансстернальные орга-

носберегающие операции для лечения двусторонней

буллезной эмфиземы легких впервые были применены

А.А. Вишневским и соавт. В 1985 г. большой вклад в раз-

витие хирургии эмфиземы легких внесли М.И. Перельман,

Ю.Н.Левашев, В.А. Смоляр, Н.В. Путов, В.И. Стручков,

А.А Кабанов, СИ. Бабичев. При диффузной ЭЛ хирур-

гическое уменьшение объема легочной ткани из транс-

стернального доступа с двух сторон выполнено в России

впервые в 1998 г. (Вишневский А.А., Перепечин В.И.).

Односторонняя хирургическая редукция объема легко-

го выполнена в 2000 г. (Гудовский Л.М., Паршин В.Д.).

В 2006 году впервые в России выполнена трансплантация

легких у пациентки с ЭЛ (Яблонский П.К., Масар Ж.).

Предоперационная терапевтическая

подготовка

Консервативные мероприятия в лечении эмфиземы

легких направлены на улучшение проходимости брон-

хов. Подбирается бронхолитическая терапия, прово-

дится санация трахеобронхиального дерева (используя

в том числе и санационную бронхоскопию), дыхательная

гимнастика, терапия муколитиками. У пациентов, нахо-

дящихся в тяжелом состоянии, проводится ежедневная

многочасовая кислородотерапия (использование концен-

тратора кислорода). Больному предлагается прекратить

курить или свести количество выкуриваемых сигарет до

минимума. По возможности терапия кортикостероидами

сводится к минимально возможным дозам.

Проводится кардиальная терапия, направленная на

стабилизацию артериального давления, улучшение тро-

фики и сократительной способности миокарда. Для

улучшения реологических свойств крови назначаются

антиагреганты. Пациенты с клиническими признаками

хронического бронхита, бронхоспазмом или выражен-

ной потерей веса имеют повышенный риск операции и

более низкие шансы хорошего отдаленного результата.

Анестезия. Больному выполняется двухпросветная

интубация легких. Анестезиологу следует помнить о

возможности возникновения интраоперационно напря-

женного пневмоторакса (поэтому и оперирующий хирург

должен находиться в операционной с момента интуба-

ции больного и при необходимости срочно выполнить

операционный доступ или дренировать плевральную

полость). Во время ревизии легкого и при буллэктомии

анестезиолог «выключает» соответствующее легкое

из вентиляции, облегчая выполнение вмешательства.

Установка эпидурального катетера и введение нарко-

328

Хирургическое лечение эмфиземы легких

тиков позволяют уменьшить внутривенное введение

анестетиков и уменьшить содержание закиси азота в

газовой смеси. Экстубировать на операционном столе

удается только пациентов молодого возраста после

односторонней операции и после резекции одиночных

булл в условиях минимально сниженных дооперацион-

ных показателях ФВД. Большинство пациентов требуют

продолженной вентиляции легких и переводятся на

самостоятельное дыхание только в отделении реанима-

ции. В конце операции обязательно выполняют санаци-

онную бронхоскопию для удаления крови и слизи.

Основные виды хирургических

вмешательств по поводу

эмфиземы легких

Паллиативные операции:

• плановые — буллэктомия, лобэктомия, пневморе-

дукция;

• экстренные — дренирование плевральной полос-

ти и буллэктомии (при пневмотораксе), дрениро-

вание буллы.

Радикальные операции:

• трансплантация легких (одно- или двусторонняя);

• трансплантация сердечно-легочного комплекса;

Е трансплантация доли легкого (условно радикаль-

ная операция).

Хирургические доступы

В хирургии ЭЛ следует стремиться к примене-

нию торакоскопических оперативных вмешательств.

Используются следующие виды доступов:

• видеоторакоскопический;

• открытая торакотомия:

— срединная стернотомия;

— боковая торакотомия;

— мини-торакотомия;

• мини-торакотомия с торакоскопической ассистен-

цией.

Торакоскопический доступ наносит наименьшую

травму грудной стенке и не нарушает механику дыха-

ния в послеоперационном периоде. При невозможнос-

ти использовать торакоскопическую технику операции

осуществляют через стандартные доступы.

Срединная стернотомия позволяет избежать

травмирования мышц грудной клетки и межреберных

нервов, что особенно важно у больных с дыхатель-

ной недостаточностью. К недостатку доступа следует

отнести сложность мобилизации нижних долей, особен-

но слева, в условиях спаечного процесса.

14 SUлекции ни хирургии

Боковая торакотомия предпочтительна при домини-

рующей односторонней эмфиземе, в условиях обширного

спаечного процесса и при неудачно складывающейся

ситуации во время торакоскопической операции. Для

вмешательства на верхней доле торакотомию выпол-

няют в четвертом межреберье, для операции на ниж-

них долях— в пятом — шестом межреберьях. Основное

достоинство торакотомии — лучший подход к нижним

долям легких.

Оперативные вмешательства с торакоскопической

ассистенцией выполняются миниторакотомным досту-

пом — из разрезов длиной от 5 до 10 см. С целью полу-

чения оптимальных параметров доступа целесообразно

проводить резекцию ребра и вскрывать плевральную

полость по его ложу. В этом случае операционный доступ

будет приближаться по форме к кругу, что обеспечит

достаточные удобства для введения в рану сшивающих

аппаратов, межреберные мышцы остаются интактными.

Характер хирургических вмешательств

В клинической практике наиболее удобно разделять

эмфизему на буллезную и диффузную. Для выработки

хирургической тактики лечения пациентов с ЭЛ подраз-

деляют на 3 клинических группы:

• I группа — больные с легочными пузырями и суб-

плевральными буллами, без или с минимальными

функциональными нарушениями ДН 0—I ст.;

• II группа — больные с множественными буллами

при ХОБЛ, имеются признаки дыхательной недо-

статочности II—IV ст.;

• III группа — больные с диффузной эмфиземой,

ДН III—IV ст.

Такое разграничение определяет алгоритм действий

врача и служит основой для выбора адекватной хирур-

гической тактики.

Общее положение — удалить буллы, сохраняя все

кровеносное русло и потенциально функционирую-

щую ткань легкого. Оно лучше достигается ограничен-

ными, локальными резекциями булл, их прошиванием или

комбинацией этих методов. Буллезная эмфизема редко

локализуется лишь в одной анатомической области, поэ-

тому сегментэктомии или лобэктомии выполняются край-

не редко. Выполнение лобэктомии или пневмонэктомии

целесообразно лишь при полном разрушении ткани легко-

го, однако показания к этим вмешательствам должны быть

очень жесткими. Данные вмешательства уносят большую

сосудистую площадь, значительно нарушают гемодина-

мику, механику дыхания, в связи с чем оставшееся легкое

функционирует в более невыгодных условиях.

Легочные буллы определяют как воздушные полос-

ти более чем 1 см в диаметре, обычно, но не обяза-

329

Торакальная хирургия

тельно, отграниченные от окружающей ткани легко-

го четкими тонкими стенками. Внутри буллы могут

быть остатки междольковых перегородок в виде нитей.

В дальнейшем к буллезной эмфиземе стали относить

легочные пузыри, субплевральные буллы и буллы при

ХОБЛ. Сейчас различают легочные пузыри (блебсы)и

легочные буллы. Легочные пузыри — интраплевраль-

ные воздушные пространства, отделенные от основной

паренхимы тонким слоем разволокненной плевры. Они

возникают в результате субплеврального альвеоляр-

ного разрыва, происходящего при растяжении элас-

тических волокон альвеол до предела. Воздух может

переходить через интерстициальную ткань в волок-

нистый слой внутренней плевры. Расслоение соедини-

тельной ткани указывает на ее дисплазию. Появление

пузырей часто отмечается у пациентов с синдромами

соединительнотканной дисплазии (синдромы Марфана,

Элерса—Данло и др). Пузыри располагаются по пери-

ферии, чаще в верхушках легких.

Субплевральные буллы на фоне практически не

измененной паренхимы легкого встречаются прибли-

зительно в 20% случаев. Они имеют четкую границу

и чаще располагаются на верхушке легкого, имеют

широкое основание. Гистологически это, как правило,

парасептальная эмфизема. Легочная функция остается

в пределах нормы, и показатели снижаются лишь при

достижении буллой гигантских размеров. Это патологи-

ческое состояние иногда выделяют в отдельную нозо-

логию «Буллезная болезнь легких».

Больные с легочными пузырями и субплевральными

буллами — как правило, молодые люди астенического

телосложения с наличием пневмотораксов в анамнезе.

Различие пузырей и субплевральных булл возможно на

гистологическом уровне.

Лечение пациентов I группы. Хирургическая так-

тика у пациентов с легочными пузырями и субплевраль-

ными буллами единая, этих пациентов будем рассматри-

вать как I группу. Соматически наиболее легкая группа

больных. У них приемлемо понятие «профилактическая

хирургия»— это иссечение асимптомных булл с целью

профилактики осложнений, к которым в конечном счете

буллы приводят в большинстве случаев: пневмоторак-

су, нагноению булл или кровотечению (последние два

осложнения бывают крайне редко).

Методом выбора оперативного вмешательства явля-

ется проведение торакоскопической буллэктомии.

Визуализация поверхности легкого осуществляется с

помощью видеокамеры. Инструменты вводятся через

торакопорты. С помощью сшивающего инструмента осу-

ществляют буллэктомию. С профилактической целью

выполняется плевродез (электро-, клеевой или хими-

ческий). Оперативное вмешательство малотравматич-

ное, легко переносится больными.

При наличии множественных субплевральных булл

расположенных по всей поверхности легкого, следует

операцию выполнять в торакоскопически ассистиро-

ванном варианте. Небольшой разрез позволяет, при

необходимости, использовать другой сшивающий инс-

трумент и выполнить тотальный плевродез. Учитывая,

что у пациентов I группы нет изменений ВФД, результат

операции хороший.

Лечение пациентов II группы. Они встречаются

приблизительно в 80% случаев. Это пациенты, у ко-

торых имеются буллы на фоне эмфизематозного и

«исчезающего» легкого. Гистологически определяется

панацинарная эмфизема. Буллы обычно множествен-

ные и двусторонние, значительно различаются по лока-

лизации и размеру. Свойства булл зависят не только

от размера булл, но также и выраженности эмфиземы.

«Исчезающее легкое» приводит к полной потере парен-

химы, появляются воздушные пространства без хоро-

шего разграничения буллы от ткани легкого.

Операцией выбора при таком варианте поражения

следует считать буллэктомию в торакоскопически

ассистированном варианте. Одна из основных проблем

хирургии эмфиземы легких— достижение аэростаза в

области легочного шва. Создание хирургических степле-

ров Auto Suture GIA-30 и ILA-75 позволило существенно

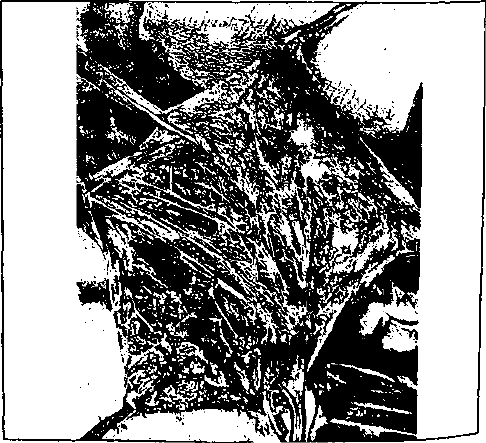

повысить качество легочного шва. Большие буллы (рис. 3)

рассекают по длине, стенки захватывают зажимами, и

прошивание осуществляют аппаратом Auto Suture ILA-75

Рис. 3. liyji.'Ki расточена (фото момента операции)

330