Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Видеоэндоскопическая хирургия пищевода

Снаружи пищевод окружен рыхлой соединительной

тканью (адвентициальная оболочка), в которой прохо-

дят лимфатические, кровеносные сосуды и нервы.

Артериальное кровоснабжение пищевода в шейном

отделе осуществляется из нижних щитовидных артерий

и дополнительно из подключичных, глоточных арте-

рий и щитошейного ствола. Артерии верхней трети

грудного отдела пищевода являются ветвями нижних

щитовидных артерий, спускающихся из области шеи,

подключичных артерий и верхней бронхиальной арте-

рии. В среднегрудном отделе кровоснабжение осущест-

вляется ветвями бронхиальных и межреберных артерий,

а также собственными артериями пищевода, отходящими

непосредственно от аорты. Нижнегрудной отдел пищево-

да кровоснабжается собственно пищеводными артерия-

ми и ветвями межреберных артерий. К абдоминальному

отделу ответвляются сосуды от левой желудочной и

нижней диафрагмальной артерий, часть веточек которых

участвует также в кровоснабжении стенки пищевода на

протяжении 1—2 см выше диафрагмы.

Отток крови происходит по венам, соответствующим

питающим пищевод артериям: в шейном и верхнегруд-

ном отделах— по нижним щитовидным, бронхиальным

и межреберным венам, впадающим в безымянные и вер-

хнюю полую вены; в средней трети грудного отдела —

по пищеводным и межреберным венам, впадающим

в непарную и полунепарную вены и, следовательно,

в верхнюю полую вену. Из нижнегрудного и брюшного

отделов пищевода часть венозной крови левая нижняя

диафрагмальная вена отводит в систему нижней полой

вены, а основная масса венозной крови по ветвям

левой желудочной и селезеночной вен направляется в

портальную систему. Таким образом, в области пище-

вода имеются порто-кавальные анастомозы, наличие

которых обусловливает возможность кровотечения из

варикозно расширенных вен пищевода при развитии

синдрома портальной гипертензии.

Лимфатическая система пищевода образована

двумя группами лимфатических сосудов - основной

сети в подслизистом слое и сети в мышечном слое,

которая частично соединяется с подслизистой сетью.

В подслизистом слое лимфатические сосуды идут как в

направлении ближайших регионарных лимфатических

узлов, прободая при этом мышечный слой, так и про-

дольно по ходу пищевода. Продольное расположение

лимфатических сосудов объясняет метастазирование

не только в ближайшие, но и в отдаленные лимфати-

ческие узлы. Из мышечной же сети лимфоотток идет в

ближайшие регионарные лимфатические узлы.

На шее регионарными являются глубокие шейные

лимфатические узлы, расположенные вдоль внутренних

яремных вен, и околотрахеальные лимфатические узлы,

в средостении — околотрахеальные, трахеобронхиаль-

ные, бифуркационные и околопищеводные лимфати-

ческие узлы, в брюшной полости — паракардиэльные,

чревные и узлы по ходу левой желудочной артерии.

Часть лимфатических сосудов пищевода открывается

непосредственно в грудной лимфатический проток,

этим можно объяснить в некоторых случаях более

раннее появление вирховского метастаза (в левой над-

ключичной области), чем метастазов в регионарных

лимфатических узлах.

В иннервации пищевода принимают участие сим-

патическая и парасимпатическая нервные системы.

Симпатические ветви, отходящие от звездчатого узла,

аортального сплетения, глоточно-пищеводного спле-

тения и симпатического ствола, иннервируют шей-

ный, верхнегрудной и среднегрудной отделы пищевода.

Нижнегрудной отдел получает симпатические волокна

от солнечного сплетения, чревного нерва и симпатичес-

кого ствола.

Парасимпатическая иннервация осуществляется

ветвями блуждающих нервов, которые сопровождают

пищевод на всем его протяжении.

Физиология пищевода

Физиологическая роль пищевода заключается в про-

ведении пищи из глотки в желудок. Со времен Magendie

(1817) и по сегодняшний день процесс глотания делят

на 3 последовательные фазы.

Первая фаза заключается в проталкивании жидкой

или пережеванной твердой пищи изо рта в глотку (рото-

вая фаза).

Как только произвольно проглоченный комок пищи

минует основание языка и небные дужки, глотание ста-

новится неуправляемым и наступает вторая рефлектор-

ная фаза глотания (глоточная, быстрая фаза). При этом

мощное сокращение мышц глотки при закрытых голосо-

вых связках и открытом устье пищевода создает впрыс-

кивающий эффект, заканчивающийся проталкиванием

пищи в полость пищевода. Центр рефлекса глотания

лежит в продолговатом мозге и мосту мозга.

Третья (пищеводная, медленная) фаза заключается в

прохождении пищи по пищеводу через кардию в желу-

док. Функция пищевода именно в эту стадию остается

не до конца изученной. В продвижении пищи по пище-

воду основную роль играют три механизма:

1) впрыскивающий эффект глотки;

2) сила тяжести и гидростатическое давление

пищи;

3) перистальтика пищевода.

351

Торакальная хирургия

В зависимости от характера пищи тот или иной меха-

низм имеет преобладающее значение в продвижении

пищи по пищеводу.

Глоток воды быстро, за 2—3 секунды, проскальзы-

вает в желудок, значительно опережая перистальтику

пищевода. Считается, что прохождение жидкой пищи

обеспечивается в основном силой тяжести, гидростати-

ческим давлением и впрыскивающим эффектом глотки.

При прохождении по пищеводу плотного или вязкого

пищевого комка ведущая роль принадлежит перисталь-

тической волне, прохождение твердой пищи продолжа-

ется от 8 до 12 секунд. Средняя скорость перистальти-

ческой волны составляет от 2 до 4 см/с. Сократительная

активность пищевода имеет сложный характер, ритми-

ческую и тоническую фазы, быстрые или медленные

компоненты. После затухания сокращений пищевода

его мышцы вновь расслабляются.

В спокойном состоянии в пищеводе поддерживается

относительно стабильное давление около 8 мм рт. ст.

Верхний и нижний пищеводные сфинктеры отделяют

эту зону низкого давления от более высокого давления

в глотке и желудке. Тоническое напряжение циркуляр-

ных волокон сфинктеров создает в норме верхнюю и

нижнюю зоны повышенного давления покоя. Давление

в зоне верхнего пищеводного сфинктера составляет

80—120 мм рт. ст., в зоне нижнего пищеводного сфинк-

тера — минимум 15 мм рт. ст.

Глотание сопровождается сначала резким повыше-

нием давления в зоне верхнего пищеводного сфинктера

в течение десятых долей секунды, а затем в течение

1 секунды падением давления в нем ниже атмосфер-

ного. Возникающая при этом первичная перистальти-

ческая волна создает давление в разных отделах пище-

вода от 20 до 55 мм рт. ст. По мере продвижения пищи

по пищеводу давление и скорость перистальтической

волны ослабевают.

Расслабление нижнего пищеводного сфинктера в

норме происходит рефлекторно через 0,5—1 секунду

после поступления пищи из глотки в пищевод, обычно на

3—5 секунд раньше первичной перистальтической волны

и длится от 7 до 12 секунд. Протяженность нижнего

пищеводного сфинктера составляет в среднем 3—4 см.

Зона нижнего повышенного давления является мощ-

ным антирегургитационным барьером благодаря своей

односторонней проходимости. Если для прохождения

пищи из пищевода в желудок достаточно повышения

давления на 4 мм рт. ст., то для искусственного воспро-

изведения рефлюкса необходимо поднять давление на

80 мм рт. ст.

В предотвращении заброса содержимого желудка в

пищевод имеют значение несколько механизмов:

352

• непосредственно нижний пищеводный сфинктер,

создающий зону повышенного давления;

• острый угол Гиса, образованный стенкой пищево-

да и дном желудка;

• клапан Губарева, представляющий собой складку

слизистой оболочки в месте перехода многослой-

ного плоского неороговевающего эпителия пище-

вода в цилиндрический эпителий желудка;

• пищеводно-диафрагмальная связка, удержива-

ющая пищевод в одноименном отверстии диа-

фрагмы.

Вне акта глотания в пищеводе может возникнуть

вторичная перистальтическая волна, по амплитуде и

силе сокращений уступающая первичной. Вторичная

перистальтика появляется при растяжении стенок

пищевода со стороны его полости. Начало сокращений

возможно на уровне дуги аорты или в нижней трети

пищевода, если первичное сокращение не в состоянии

опорожнить пищевод.

Кроме первичной и вторичной перистальтики, име-

ющей физиологическое значение и способствующей

прохождению пищи, в пищеводе наблюдаются и локаль-

ные сокращения стенок без пропульсивного действия.

Эти неперемещающие сокращения пищевода называют

третичными. Подобные сокращения являются патологи-

ческим состоянием, одним из видов дискинезии пище-

вода. Чаще всего местные спазмы не меняют характера

перистальтики пищевода и функции кардии.

Кроме описанных сокращений, существуют переда-

точные, пассивные движения пищевода, возникающие

при громком разговоре, глубоком вдохе, передающиеся

с аорты и крупных сосудов.

Механизм регуляции перистальтических сокращений

полностью не ясен. Большое значение в обеспечении

перистальтики играет интрамуральный отдел вегетатив-

ной нервной системы, играющий роль водителя ритма.

Стимуляция блуждающих нервов вызывает снижение

тонуса пищеводных сфинктеров, хотя нейрохимическая

основа этого ответа не известна: он не опосредован

холин- или адренэргическими медиаторами.

В последнее время большое внимание уделяется

гормональной регуляции органов пищеварения, осу-

ществляемой гормонами АПУД-системы. Так, гастрин

повышает тонус нижнего пищеводного сфинктера.

Понижение давления в нижнем пищеводном сфинк-

тере вызывается холецистокинином-панкреозиминон,

вазоинтестинальным пептидом (ВИП), оксидом азота.

Регуляцию сократительной деятельности пищевода

следует представлять как интеграцию влияний мно-

жества, а не единственного биологически активного

вещества.

Видеоэндоскопическая хирургия пищевода

Оборудование

и инструментарий

При операциях на пищеводе используется стан-

дартный комплект оборудования, который включает в

себя видеокамеру, видеомонитор, видеомагнитофон,

осветитель, инсуфлятор углекислого газа, аспиратор-

ирригатор, электрохирургический блок.

Видеокамера должна обладать высокой разреша-

ющей способностью, автоматической регулировкой

чувствительности в зависимости от уровня освеще-

ния, иметь противобликовую систему и малую массу.

Современные трехчиповые видеокамеры дают разре-

шение до 800 строчек и передают изображение при

минимальном уровне освещенности до 1 Люкс.

Видеомонитор с разрешением не менее 500 строк,

с размером экрана по диагонали 50 см, регулировкой

контраста, цветности, яркости.

Видеомагнитофон необходим для записи, хранения

и просмотра выполненных операций. Можно исполь-

зовать бытовой магнитофон формата VHS с двумя или

четырьмя головками. Лучшее качество записи и изобра-

жения дает видеомагнитофон формата S-VHS.

Осветитель мощностью не менее 250 Вт с автомати-

ческой регулировкой уровня освещенности.

Инсуфлятор с автоматической регулировкой пода-

чи углекислого газа и поддержанием установленного

в полости давления. Аппарат должен иметь скорость

подачи газа не менее 9 л/мин и поддерживать давление

от 0 до 30

мм

рт. ст.

Электрохирургический блок для рассечения тканей

и обеспечения гемостаза работает в режиме монопо-

лярной и биполярной коагуляции.

Аспиратор-ирригатор с мощной системой орошения

стерильной жидкостью и эвакуации содержимого из

полости.

Для видеоэндохирургических операций на пищево-

де используются инструменты доступа, манипуляций и

сшивающие аппараты.

К инструментам доступа относятся игла Вериша,

троакары, для торакоскопических операций — торако-

порты.

Игла Вериша используется для создания пневмо-

перитонеума закрытым методом, имеет центральный,

снабженный пружиной, троакар, который втягивает

внутрь просвета иглы тупой мандрен при прохождении

плотной ткани и вновь выводит его после проникнове-

ния в брюшную полость.

При лапароскопическом подходе к пищеводу

используются троакары с клапанами диаметром 5, 10,

12 мм, имеющие краник канала газоподачи и переход-

ные вставки для введения в них инструментов меньшего

диаметра. При торакоскопических операциях использу-

ются торакопорты.

Инструменты манипуляций включают:

• анатомические зажимы с одной или двумя актив-

ными браншами, поворотным механизмом и кре-

мальерой;

• хирургические и когтистые зажимы диаметром 5 мм;

• зажим Бэбкокка и кишечный жом диаметром 10 мм;

• диссектор Maryland диаметром 5 мм с поворотным

механизмом и механизмом ретикуляции;

• лепестковые и эластичные пищеводные ретракто-

ры диаметром 5 и 10 мм;

• электрохирургические ножницы Metzenbaum с

поворотным механизмом и электрохирургический

крючок диаметром 5 мм;

• клипаппликаторы диаметром 10 мм.

К сшивающим инструментам относится иглодержа-

тель с твердосплавными накладками. В качестве шов-

ного материала используют синтетические рассасыва-

ющиеся нити № 3/0—4/0 на прямых или лыжеобразных

атравматических колющих иглах.

Значительно облегчает процесс наложения лигатур-

ных швов инструмент Endo Stitch, позволяющий авто-

матизировать наиболее сложные манипуляции путем

автоматического перехвата иглы и нити после проведе-

ния через ткани.

Трудно представить развитие эндохирургии пищево-

да без степлеров, которые позволяют быстро и качест-

венно рассекать и ушивать ткани, а также накладывать

анастомозы между органами. Степлеры разделяются на

линейные и циркулярные. Линейные эндоскопические

сшивающие аппараты (серия Endo GIA и серия ELC)

позволяют накладывать 4—б-рядный шов танталовыми

скобками протяженностью 30—60 мм и рассекать между

ними ткани режущим устройством. Диаметр рабочей

части аппарата от 12 до 18 мм. Для видеоэндохирургии

пищевода наиболее удобен аппарат серии Endo 6IA

Universal, у которого рабочая часть поворачивается по

двум осям, а длина кассеты составляет 30,45 и 60 мм.

Циркулярные видеоэндохирургические сшивающие

аппараты, наиболее часто использующиеся в хирургии

пищевода, имеют диаметр рабочей части 21, 25 мм.

При видеоэндохирургических операциях на пищево-

де используется оптическая система (лапаро- или тора-

коскоп) диаметром 10 мм с углом зрения 30° и 45°.

Анестезиологическое пособие

Проведение общего обезболивания в эндоскопи-

ческой хирургии пищевода имеет ряд особенностей.

353

Торакальной хирургия

Они обусловлены следующими обстоятельствами. При

лапароскопических операциях создание пневмоперито-

неума ведет к повышению внутрибрюшного давления и

адсорбции углекислого газа. Повышение внутрибрюш-

ного давления приводит к сдавлению нижней полой

вены с нарушением венозного кровотока в ее бассейне,

нарушению кровотока в артериях органов брюшной

полости, снижению сердечного выброса и сердечного

индекса, сдавлению сердца и легких приподнятой диа-

фрагмой с уменьшением остаточной емкости легких.

При торакоскопических операциях на пищеводе

вмешательства выполняют в условиях открытого пнев-

моторакса, чаще всего в положении больного на боку.

Необходимо применение однолегочной вентиляции, так

как выделение тканей при сохраняющейся экскурсии

легких очень опасно.

У всех больных с заболеваниями пищевода необ-

ходимо помнить о повышенном риске регургитации

желудочного содержимого во время проведения обез-

боливания.

Видеоэндохирургические

доступы к пищеводу

Широкое внедрение эндоскопической хирургии сде-

лало возможным применение этого метода в лечении

заболеваний пищевода. Наилучшие параметры опера-

ционного поля при видеоэндохирургических операци-

ях обеспечиваются при расположении троакаров под

углом 90° друг к другу.

При нервно-мышечных заболеваниях пищевода в

зависимости от типа телосложения пациента, протя-

женности нижнего пищеводного сфинктера возможно

применение левостороннего торакоскопического и

лапароскопического доступов. Из лапароскопичес-

кого доступа производят также операции при грыжах

пищеводного отверстия диафрагмы, доброкачествен-

ных новообразованиях, локализующихся в абдоми-

нальном отделе пищевода, а также при эпифренальных

дивертикулах.

Правосторонний торакоскопический доступ при-

меняют при операциях по поводу бифуркационных

и эпифренальных дивертикулов, доброкачественных

новообразований, локализующихся в грудном отделе,

диффузного спазма, при резекциях и экстирпациях

пищевода.

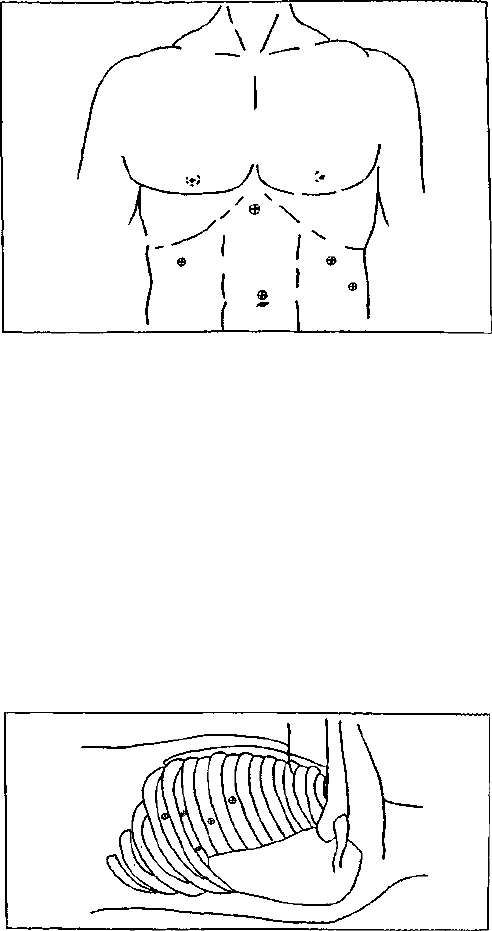

Лапароскопический доступ (рис. 2). Положение

больного на спине с приподнятым головным концом

на 15°. В брюшную полость вводятся 5 троакаров:

I — jo мм троакар над пупком по срединной линии для

лапароскопа 30°, II— 10 мм в левом подреберье по

среднеключичной линии для инструментов, III — 5 мм

субксифоидально для зажима, диссектора, IV— 10 мм

в правом подреберье для ретрактора печени, V — 10 мм

в левом подреберье по переднеподмышечной линии для

ретрактора желудка.

Рис. 2. Лапароскопический доступ

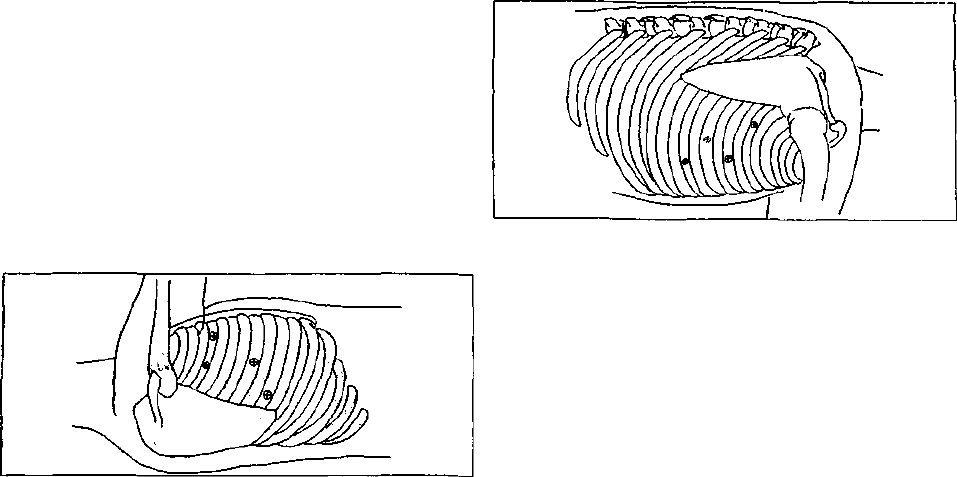

Левосторонний торакоскопический доступ (рис. 3).

Положение больного полубоковое (60°) на правом боку.

В левую плевральную полость вводятся 5 троакаров:

I — 10 мм троакар в VI — VII межреберье по среднепод-

мышечной линии для торакоскопа 30°; II — 5 мм троакар

в VII межреберье по переднеподмышечной линии для

зажима, диссектора, III — 10 мм в V — VI межреберье

по переднеподмышечной линии для инструментов (крю-

чок, ножницы, иглодержатель, клипатор), IV— 10 мм

в VII межреберье по заднеподмышечной линии для

ретрактора легкого, V — в VIII межреберье по передне-

подмышечной линии для ретрактора диафрагмы.

Рис. 3. Левосторонний торакоскопический доступ

Правосторонний торакоскопический доступ

(рис. 4). Положение больного лежа на левом боку с

наклоном 60° и подложенным валиком. Наркоз — инту-

бационный эндотрахеальный с раздельной интубацией

354

Видеоэндоскопическоя хирургия пищевода

бронхов и выключением во время торакоскопического

этапа правого легкого из вентиляции. В правую плев-

ральную полость вводят 4 троакара: I — 10 мм троакар

в V межреберье по переднеподмышечной линии для

торакоскопа 30°, II— 10 мм в III межреберье по сред-

неключичной линии для ретрактора легкого, III — 5 мм в

III — IV межреберье по среднеподмышечной линии, IV —

10 мм в VI межреберье по заднеподмышечной линии.

Иногда необходимо устанавливать пятый дополнитель-

ный троакар в VI межреберье по переднеподмышечной

линии.

Рис. 5. Правосторонний торакоскопнческий доступ

Рис. 4. Правосторонний торакоскопнческий доступ

Подобное расположение пациента имеет ряд недо-

статков: наличие подложенного валика деформирует

грудную стенку на неоперируемой стороне и оказывает

давление на легкое, спавшееся легкое требует дополни-

тельных мероприятий по его ретракции.

В настоящее время при вышеперечисленных пато-

логических процессах более предпочтительным явля-

ется следующий способ расположения больного на

операционном столе. Укладка больного под углом 60°,

открытым к передней поверхности тела пациента, валик

не используется, положение оперирующего хирурга—

лицом к передней поверхности тела пациента, положе-

ние монитора — напротив оператора, т.е. со стороны

задней поверхности тела пациента. Троакары вводят в

следующих точках: I — 10 мм троакар в IV межреберье

по переднеподмышечной линии для торакоскопа 30°,

II— 10 мм в V межреберье по среднеподмышечной

линии, III — 5 мм в III межреберье по заднеподмышеч-

ной линии, IV — 10 мм в VI межреберье по переднепод-

мышечной линии (рис. 5).

Данный способ расположения больного имеет ряд

преимуществ: отсутствие валика обеспечивает нор-

мальное расправление легкого на неоперируемой сто-

роне при его вентиляции, угол наклонения оси опера-

ционного действия близок к идеальному, значительно

увеличивается зона доступности, выключенное из вен-

тиляции легкое практически не мешает выполнению

оперативного вмешательства на пищеводе.

Нервно-мышечные заболевания

пищевода

К нервно-мышечным заболеваниям относят кардио-

спазм, ахалазию кардии, диффузный эзофагоспазм (син-

дром Барсони—Тешендорфа) и некоторые другие мотор-

ные расстройства, связанные с нарушением иннервации

пищевода. Нервно-мышечные заболевания — наиболее

часто встречающаяся после рака и рубцовых стриктур

патология пищевода. При ахалазии кардии отмеча-

ется отсутствие расслабления нижнего пищеводно-

го сфинктера во время акта глотания. Выключение

физиологического рефлекса раскрытия нижнего пище-

водного сфинктера приводит к нарушению тонуса и

моторики пищевода, что вызывает задержку пищи.

Кардиоспазм — стойкое спастическое сужение терми-

нального отдела пищевода, проявляющееся дисфагией

и в далеко зашедших стадиях сопровождающееся орга-

ническими изменениями его вышележащих отделов.

Этиология и патогенез нервно-мышечных заболева-

ний пищевода окончательно не выяснены. Существуют

теории врожденного спазма, патологических изменений

в окружающих органах, инфекционная, рефлекторная,

психогенная и др. В последнее время большое значение в

развитии этих заболеваний придается снижению содер-

жания оксида азота, что приводит к нарушениям обмена

ионов кальция и передачи нервно-мышечного импульса.

В настоящее время кардиоспазм и ахалазия кардии

рассматриваются как два различных патологических

процесса, входящих в группу нервно-мышечных забо-

леваний.

При кардиоспазме наблюдается повышенное

давление в зоне нижнего пищеводного сфинкте-

ра, градиент пищеводно-желудочного давления

может достигать 20 мм рт. ст. и более при норме

10 ± 3 мм рт. ст. Для начальных стадий кардиоспазма

характерна усиленная непропульсивная моторика пище-

вода. Морфологически находят дегенеративно-дист-

355

Торакальная хирургия

рофические изменения в преганглионарных нейронах

дорсальных ядер блуждающих нервов и в меньшей

степени — постганглионарных нейронах ауэрбахова

сплетения пищевода. Считается, что в связи с нару-

шением центральной иннервации при кардиоспазме

гладкая мускулатура нижнего пищеводного сфинктера

становится более чем обычно чувствительной к своему

физиологическому регулятору — эндогенному гастрину.

Таким образом, при данном варианте течения заболева-

ния наблюдается истинный спазм кардии.

При ахалазии кардии, напротив, поражаются

преимущественно постганглионарные нейроны,

в результате выпадает рефлекс раскрытия кардии

на глоток. Манометрически находят нормальный

или даже сниженный градиент пищеводно-желу-

дочного давления, наблюдается значительное ослаб-

ление моторики пищевода. При ахалазии нет усло-

вий для возникновения повышенной чувствительности

гладкой мускулатуры нижнего пищеводного сфинктера

к гастрину — сохраняется центральная иннервация.

Необходимо отметить, что нарушение рефлекса рас-

крытия кардии и моторики пищевода — два параллель-

ных процесса, идущих одновременно.

Согласно наиболее распространенной классифика-

ции Б.В. Петровского, различают четыре стадии карди-

оспазма: I стадия — пищевод не расширен, рефлекс рас-

крытия кардии сохранен, но моторика пищевода усилена

и дискоординирована; II стадия — рефлекс раскрытия

кардии отсутствует, отмечается расширение пищевода до

4—5 см; III стадия — значительное расширение пищево-

да до б—8 см, задержка в нем жидкости и пищи, отсутс-

твие пропульсивной моторики; IV стадия — резкое рас-

ширение, удлинение и искривление пищевода с атонией

стенок, длительной задержкой жидкости и пищи.

При ахалазии кардии и кардиоспазме наблю-

даются следующие основные симптомы: дисфагия,

регургитация, распирающие боли в груди.

Дисфагия часто носит интермиттирующий характер,

может усиливаться при волнении, нередко имеет пара-

доксальный характер: хорошо проходит твердая пища,

жидкость задерживается. Больные отмечают, что для

того, чтобы пища проходила, им приходится запивать

ее водой или прибегать к другим приемам, например

к повторным глотательным движениям. Регургитация

возникает вначале сразу после еды, а при прогресси-

ровании заболевания через более или менее значи-

тельное время после приема пищи. Регургитация может

наблюдаться во время сна (симптом «мокрой подуш-

ки»), что грозит опасностью аспирации и развитием

легочных осложнений. Боль обычно носит распираю-

щий характер, появляется во время или после ер,ы по

ходу пищевода, иррадиирует в спину, между лопатками.

Иногда сильный спазм пищевода во время приема пищи

может быть расценен как приступ стенокардии.

Основные методы диагностики нервно-мышечных

заболеваний пищевода — рентгенологическое, эндо-

скопическое и манометрическое исследования.

Рентгенологическое исследование позволяет в

большинстве случаев правильно поставить диагноз.

Характерным рентгенологическим признаком является

расширение пищевода в той или иной степени с нали-

чием узкого сегмента в терминальном его отделе (симп-

том «мышиного хвостика», «перевернутого пламени

свечи»). Стенки пищевода, в том числе и в суженной

части, сохраняют эластичность. Газовый пузырь желуд-

ка обычно отсутствует.

При эзофагоскопии в начальных стадиях заболе-

вания каких-либо характерных изменений в пищево-

де не выявляют. В далеко зашедших стадиях болезни

виден большой зияющий просвет пищевода, иногда с

жидкостью, слизью, остатками пищи. Слизистая обо-

лочка пищевода обычно воспалена, утолщена, могут

выявляться эрозии, язвы, участки лейкоплакии, изме-

нения нарастают в дистальном направлении. Эндоскоп

практически всегда проходит в желудок. Если этого не

происходит, следует думать об органическом стенозе

(пептическая стриктура, рак).

Большое значение в диагностике нервно-мышечных

заболеваний пищевода придается эзофагоманометрии,

позволяющей провести окончательную дифференциаль-

ную диагностику между ахалазией кардии и кардиоспаз-

мом. При кардиоспазме градиент пищеводно-желудочно-

го давления больше 20 мм рт. ст, при ахалазии кардии —

меньше 20 мм рт. ст., отсутствует рефлекс раскрытия

нижнего пищеводного сфинктера на глотание.

Основным методом лечения ахалазии кардии

и кардиоспазма в настоящее время является кар-

диодилатация, которая при повторных проведениях

приводит к разрыву рубцовой ткани, парезу в облас-

ти нижнего пищеводного сфинктера, уменьшая тем

самым градиент пищеводно-желудочного давления и

обеспечивая восстановление пассивного (за счет силы

тяжести) пассажа пищи. Наиболее часто выполняется

пневматическая кардиодилатация. Кардиодилататор

состоит из резинового или пластмассового зонда с

баллоном, укрепленным на конце, диаметром 25, 35 и

45 мм. Кардиодилатацию проводят под рентгеновским

или эндоскопическим контролем, начиная с дилататора

диаметром 25 мм с давлением в нем от 180 до 240 мм рт.

ст. Дилатацию обычно выполняют через день, постепен-

но увеличивая диаметр баллона и повышая давление

до 320 мм рт. ст. В среднем курс лечения состоит из

356

Видеозндоскопическоя хирургия пищевода

5—б процедур, в некоторых случаях число кардиоди-

латаций приходится увеличивать до 10—12. Об эффек-

тивности кардиодилатации судят по клиническим про-

явлениям (исчезновение дисфагии) и снижению гра-

диента лищеводно-желудочного давления. Не следует

уменьшать градиент давления ниже 7—8 мм рт. ст.,

так как это может привести к развитию рефлюкс-

эзофагита.

Форсированная пневмокардиодилатация может

осложниться надрывами слизистой оболочки пище-

вода и спровоцировать обострение эзофагита. Самым

тяжелым осложнением кардиодилатации является пер-

форация пищевода (0,5—1%). Разрыв пищевода служит

показанием к экстренной операции, при которой рана

ушивается, линия швов укрепляется стенкой желудка по

типу неполной фундопликации.

Показаниями к оперативному лечению ахалазии

кардии и кардиоспазма являются:

ш невозможность проведения кардиодилататора

через кардию;

• неуверенность в правильном диагнозе при обос-

нованном подозрении на рак кардиоэзофагеаль-

ной зоны;

• неадекватное восстановление проходимости кар-

дии после законченного курса пневматической

кардиодилатации, неэффективность трех курсов

кардиодилатации;

• сочетание с другими заболеваниями, требующими

оперативного лечения;

• функциональная непроходимость кардии на фоне

нормального тонуса нижнего пищеводного сфинк-

тера.

Предложено более 60 способов оперативного лече-

ния нервно-мышечных заболеваний пищевода, что гово-

рит о сложности данной проблемы.

В настоящее время оптимальной операцией следует

считать эзофагокардиомиотомию по Геллеру с неполной

фундопликацией. При IV стадии заболевания, особенно

у больных, уже перенесших неудачные кардиопласти-

ческие операции, осложнившиеся развитием рефлюкс-

эзофагита и пептической стриктуры, операцией выбора

является субтотальная резекция пищевода с одномо-

ментной эзофагопластикой. В последнее время широкое

распространение получили оперативные вмешательства

с использованием видеоэндохирургической техники.

Основным видом видеоэндохирургической опе-

рации является экстрамукозная эзофагокардиомио-

томия с неполной фундопликацией. Операция может

быть выполнена как из торакоскопического, так и из

лапароскопического доступов. Проведенные анатоми-

ческие исследования выявили,чтоулицдолихоморфно-

го типа телосложения, а также у лиц мезоморфного типа

телосложения при протяженности нижнего пищеводно-

го сфинктера более 6 см наилучший подход к пищеводу

обеспечивается при использовании торакоскопического

доступа. У пациентов брахиморфного и мезоморфного

типа телосложения при протяженности нижнего пище-

водного сфинктера менее б см более предпочтительным

является лапароскопический доступ.

При торакоскопическом подходе после введения

троакаров в плевральную полость и проведения осмот-

ра пересекают легочную связку, легкое отводят кпере-

ди. Боковую стенку пищевода визуализируют между

перикардом и нисходящей частью грудной аорты, рас-

секают медиастинальную плевру, мобилизацию пище-

вода производят только по переднелатеральной его

стенке, т.е. непосредственно над линией планируемого

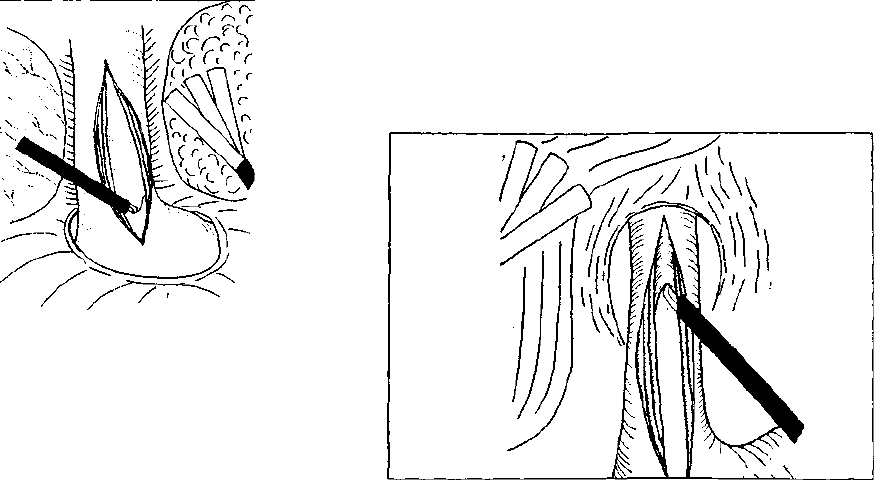

рассечения его мышечной оболочки. Производят эзо-

фагомиотомию на протяжении б см. При выполнении

миотомии особое внимание необходимо уделять пол-

ноте пересечения циркулярных мышечных волокон,

чему способствует увеличение объекта оперативного

вмешательства, а также интраоперационное примене-

ние эзофагогастроскопии. Выполняют сагиттальную

диафрагмотомию, диафрагмальную вену клипируют

и пересекают. Миотомический разрез продолжают на

кардиальный отдел желудка на протяжении 1,5—2 см

(рис. 6). Наибольшие трудности возникают в области

пищеводно-желудочного перехода, т.к. в этом отделе

отмечаются выраженные рубцовые изменения мышеч-

ного слоя, именно на этом уровне чаще всего проис-

ходит повреждение слизистой оболочки. Рассечение

мышечных волокон кардиального отдела часто сопро-

вождается кровотечением из мелких сосудов стенки

желудка, для остановки которого обычно достаточно

применения биполярной электрокоагуляции или кли-

пирования сосудов. Дно желудка выводят в плевраль-

ную полость и фиксируют к краям мышечного дефекта

пищевода отдельными интракорпоральными узловыми

швами (фиксация клипсами ненадежна). Отдельными

узловыми швами диафрагму фиксируют к желуд-

ку. Плевральную полость дренируют через разрез в

VII межреберье по заднеподмышечной линии.

В последнее время лапароскопический подход счита-

ется более предпочтительным в хирургическом лечении

ахалазии кардии и кардиоспазма. Лапароскопический

доступ менее травматичен, не требует однолегочной

вентиляции и мероприятий, связанных с ретракци-

ей легкого. Абдоминальный отдел пищевода обычно

доступен для манипуляций, а выделение нижнегруд-

ного отдела возможно из лапароскопического доступа

даже без использования диафрагмотомии.

357

Торакальная хирургия

коротких сосудов желудка и производится путем под-

шивания стенки дна желудка к краям разреза мышечной

оболочки отдельными узловыми швами с предваритель-

но введенным в просвет пищевода зондом. Брюшную

полость дренируют.

Рис. 6. Торакоскопическая эзофагокардномиотомня

Операцию начинают с ревизии органов брюшной

полости. Тракция желудка в каудальном направлении

должна выполняться мягким зажимом для исключения

повреждения серозной оболочки и быть дозированной.

При этом пищевод становится более доступным для

манипуляций. Левую долю печени отводят трехлепес-

тковым ретрактором. Не следует пересекать левую

треугольную связку, так как излишне мобильная левая

доля печени может затруднять выполнение оператив-

ного вмешательства. Рассекают брюшину, покрываю-

щую абдоминальный отдел пищевода и кардиальный

отдел желудка. Диафрагму отслаивают острым и тупым

путем, при этом хорошо визуализируются клетчаточные

пространства средостения. С помощью электрохирур-

гического крючка последовательно рассекают вначале

продольные, а затем циркулярные мышечные волокна

на протяжении 6—7 см по пищеводу и 1,5—2 см по

желудку {рис. 7). Этот этап операции очень ответствен-

ный, все манипуляции необходимо проводить при хоро-

шей визуализации тканей, чтобы исключить поврежде-

ние плевральных листков и перикарда. Повреждение

слизистой оболочки пищевода чаще всего встречается

в месте наибольших рубцовых изменений, но обычно

не требует конверсии. Дефект слизистой оболочки

ушивают отдельными узловыми швами на прямой или

лыжеобразной атравматической игле. После эзофаго-

кардио-миотомии должно быть выполнено закрытие

дефекта мышечной оболочки. Для этой цели наиболее

часто применяют переднюю фундопликацию по Дору.

По данным большинства исследователей, при хирур-

гическом лечении ахалазии кардии и кардиоспазма

фундопликация по Ниссену в различных модификациях

не имеет никаких преимуществ перед передней, но

технически значительно сложнее. Фундопликация по

Дору не требует пересечения связочного аппарата и

Рис. 7. Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия

В IV стадии заболевания, особенно при рецидивах

после оперативных вмешательств, операцией выбора

является экстирпация пищевода, которая может быть

выполнена из торакоскопического доступа.

Диффузный спазм пищевода, или синдром

Барсони—Тешендорфа — заболевание, обусловлен-

ное спастическими сокращениями стенки пищевода

при сохранении нормальной, как правило, сократитель-

ной способности нижнего пищеводного сфинктера.

Выделяют первичный и вторичный эзофагоспазм. Под

вторичным понимают эзофагоспазм, развившийся на

фоне других заболеваний пищевода.

Ведущими симптомами диффузного спазма пищево-

да являются дисфагия и боль в грудной клетке. Реже

встречаются регургитация, похудание, общая слабость.

Рентгенологически при диффузном эзофагоспазме

выявляют «четкообразный», а в других случаях —

«штопорообразный» пищевод, задержки в пищеводе

контрастного вещества и сужения дистальном отдела

пищевода не отмечается. Эндоскопическое исследо-

вание не выявляет характерных признаков заболе-

вания. При эзофагоманометрии по всему длиннику

пищевода наблюдаются сегментарные непропульсив-

ные сократительные волны, возникающие одновре-

менно на разных уровнях вне зависимости от глотка,

цифры градиента пищеводно-желудочного давления

нормальные.

Лечение первичного эзофагоспазма консерватив-

ное, кардиодилатация не дает выраженного эффекта.

358

Видеоэндоскопическав хирургия пищевода

Комплексная консервативная терапия включает в себя

назначение антагонистов кальция (нифедепин, корин-

фар), нитратов, седативных препаратов, витаминоте-

рапии, спазмолитических препаратов (но-шпа, плати-

филлин, папаверин), физиопроцедур (электрофорез с

новокаином, сульфатом магния, хлоридом калия).

При неэффективности консервативного лечения

выполняют операцию — эзофагомиотомию на про-

тяжении от уровня дуги аорты до нижнего пищевод-

ного сфинктера (операция Биокка). К оперативному

лечению диффузного спазма пищевода прибегают

достаточно редко.

Операцию производят из правостороннего торако-

скопического доступа в положении больного на левом

боку.

После создания пневмоторакса и введения инстру-

ментов пересекают легочную связку, отводят правое лег-

кое, визуализируют грудной отдел пищевода. Рассекают

медиастинальную плевру от диафрагмы до непарной

вены, затем производят эзофагомиотомию от нижнего

пищеводного сфинктера до v. azygos с обязательным

полным пересечением как продольных, так и цирку-

лярных мышц под контролем эзофагоскопа (рис. 8).

Образовавшийся дефект мышечного слоя пищевода не

укрывают. Плевральную полость дренируют.

ь

'• ^С-гС^

& Ть --.

г

<1

- л

^^^Ш

/-^^^^Ш

•••

"~~---.-

?

'

ftp-' AJ^^^P^

' '"•

''' itu

г

АятГ) ^'^

if l / \1н V *'' s~

It is \\\\ .-' s

Кг Ш ^ ^

4

^

— _1'~'--."•-

\ц i\i/'^'''

t

x.

—-

\™/ s' .-

(

*~~ ^TS--- I

\

V>

\

\

.—-=•—..,__

К''

•-'

A'\

Hi '•'/

s '

f

,-

/ / /

"^ '-*••—.

s*

/ l ( !..

- V \ /

•$

/

1

^-— —-

- V \ /

•$

/

1

s^/

^P^^

1

Рис. 8. Эзофагомиотомия

Дивертикулы пищевода

Дивертикулы представляют собой стойкое меш-

ковидное выпячивание стенки пищевода в полость

средостения. Согласно сводной статистике ряда авто-

ров, мешковидное выпячивание пищеводной стенки по

результатам массового рентгенологического обследо-

вания населения встречается в 1,5—2% случаев. При

изучении распространенности данного заболевания в

зависимости от возраста установлено, что 60% боль-

ных с эзофагеальными дивертикулами старше 50 лет.

Мужчины и женщины страдают примерно в равной

степени. В 5,8—25% случаев дивертикулы пищевода

ассоциируются с другими заболеваниями желудочно-

кишечного тракта— грыжей пищеводного отверстия

диафрагмы, ахалазией кардии, язвенной болезнью

желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим

холециститом, хроническим панкреатитом, дивертику-

лезом иной локализации и т.д.

Классификация

1.

По происхождению:

• врожденные;

а приобретенные.

2.

По механизму развития:

• пульсионные;

• тракционные.

3.

По локализации:

• фаринго-эзофагеальные (глоточно-пищевод-

ные);

• бифуркационные;

• эпифренальные (наддиафрагмальные).

В подавляющем большинстве случаев эзофагеаль-

ные дивертикулы носят приобретенный характер, врож-

денными они бывают чрезвычайно редко.

Пульсионные дивертикулы возникают посред-

ством выбухания эзофагеальной стенки, обусловлен-

ного повышением внутрипищеводного давления по тем

или иным причинам (гипермоторная дискинезия орга-

на). Тракционный механизм возникновения насто-

ящего заболевания предполагает наличие сращений

в основном воспалительного характера между пище-

водом и окружающими органами (в первую очередь

лимфатическими узлами корня легкого или бифуркации

трахеи). Перистальтика пищевода в условии фиксации

его к лимфатическим узлам вызывает локальное выпя-

чивание стенки пищевода.

Развитие глоточно-пищеводных дивертикулов, по

мнению большинства специалистов, связано с дискоор-

динацией между глотательным сокращением поперечно-

полосатой мускулатурой глотки и синхронным расслабле-

нием глоточно-пищеводного сфинктера. Повышающееся

в результате этого давление действует на область тре-

угольника Ланье-Хаккермана, что ведет к образованию

выпячивания.

t

359

Торакальная хирургия

Происхождение эпифренальных дивертикулов

также связано с повышением внутрипищеводного дав-

ления и дегенеративно-воспалительными изменениями

мышечной оболочки пищевода. У больных наддиафраг-

мальными дивертикулами часто наблюдаются разнооб-

разные нарушения двигательной функции пищевода.

Эпифренальные дивертикулы могут сочетаться с аха-

лазией кардии, грыжей пищеводного отверстия диа-

фрагмы.

Возникновение бифуркационных дивертикулов

связывают с развитием спаек между пищеводом и вос-

палительно измененными органами средостения, чаще

всего — лимфатическими узлами корня легкого.

Касаясь вопроса о строении дивертикулов пищево-

да, необходимо отметить, что истинными называются

такие дивертикулы, стенка которых состоит из всех

слоев нормального пищевода. Так называемые лож-

ные дивертикулы не содержат мышечного слоя.

В 90% случаев дивертикулы являются одиночными

выпячиваниями стенки пищевода, в 10%— имеют мно-

жественную локализацию.

Абдоминальные (поддиафрагмальные) дивертикулы

практически не встречаются и описываются в литерату-

ре как казуистика — одно наблюдение на 700 случаев

дивертикулов пищевода.

Фаринго-эзофагеальные дивертикулы в течение

длительного времени могут ничем себя не проявлять.

По мере увеличения размеров дивертикулов попадание

в него пищи ведет к сдавлению пищевода и появле-

нию характерных симптомов — дисфагии, срыгиванию,

дурному запаху изо рта. При больших дивертикулах в

области левой половины шеи может появляться элас-

тическое выпячивание, при надавливании на которое

определяется характерное урчание. В редких случаях

наблюдаются симптомы сдавления соседних структур,

такие как одышка, сердцебиение, набухание шейных

вен, осиплость голоса, синдром Горнера. Срыгивание и

заброс содержимого глоточно-пищеводного диверти-

кула в трахеобронхиальное дерево может приводить к

развитию аспирационных пневмоний, зачастую абсце-

дирующих.

Бифуркационные и эпифренальные дивертикулы

небольших размеров протекают обычно бессимптомно

и выявляются случайно при выполнении эзофагоскопии

или рентгенологического исследования. При увели-

чении размеров дивертикулов и затруднении их опо-

рожнения появляются загрудинная боль, боль в спине,

гиперсаливация, отрыжка. Дисфагия отмечается редко

и связана со спазмом пищевода.

К осложнениям дивертикулов пищевода относят

дивертикулит, который может привести к изъязвлению

и перфорации дивертикула с развитием медиастинита

или пищеводно-респираторных свищей. Дивертикулит

может приводить и к кровотечению. В редких случаях

перфорация дивертикула может произойти в верхнюю

полую вену, легочную артерию, аорту, вызвав смер-

тельное кровотечение. Описаны случаи малигнизации

дивертикулов.

Ведущая роль в диагностике дивертикулов пище-

вода принадлежит полипозиционному рентгенокон-

трастному исследованию, позволяющему выявить

локализацию, форму, размеры дивертикула, сопутс-

твующие заболевания. При задержке бариевой взвеси

в полости дивертикула более 2 минут можно предпо-

ложить развитие дивертикулита. Эзофагоскопическое

исследование способствует уточнению диагноза, поз-

воляет выявить различные осложнения.

Консервативное лечение дивертикулов показано

при их небольших размерах без явлений дивертикулита,

а также при наличии противопоказаний к операции и

направлено на уменьшение или ликвидацию явлений

дивертикулита.

Хирургическое вмешательство выполняют у боль-

ных при наличии выраженной клинической картины.

Оперативному лечению подвергаются больные с

большими дивертикулами пищевода, а также при

длительной задержке бариевой взвеси или при

наличии осложнений.

Операцией выбора у больных с дивертикулом до

3 см является инвагинация, а при наличии осложнений

и размерах дивертикула более 3 см показана диверти-

кулэктомия.

Видеоэндохирургические операции при бифуркаци-

онных дивертикулах осуществляют торакоскопически,

а при эпифренальных дивертикулах возможен лапаро-

скопический подход.

Торакоскопическую дивертикулэктомию производят

из правостороннего доступа. После создания пневмо-

торакса и введения инструментов пересекают легочную

связку, легкое отводят кпереди, медиастинальная плев-

ра рассекается только над дивертикулом, обнаружение

которого значительно облегчается при одновременном

использовании эзофагоскопии. Дивертикул выделяютиз

окружающих тканей, визуализируют его шейку, на уров-

не которой производят резекцию дивертикула с помо-

щью эндоскопического линейного степлера {рис. 9)

длиной 60 мм. Наиболее удобно пользоваться сшиваю-

щим аппаратом с системой ротикуляции. При удалении

дивертикула необходимо избегать избыточной тракции,

чтобы не сузить просвет пищевода. Резецированный

дивертикул извлекают из плевральной полости. Для

контроля герметичности швов пищевода в плевральную

360