Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Часть III

Абдоминальная хирургия

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

A.M. Шулутко, В.Г. Агаджанов

Хирургическое лечение желчнокаменной болезни

(ЖКБ) пока остается основным методом устранения

холелитиаза и его осложнений. Следует подчеркнуть,

что в отличие от развитых стран Западной Европы, где

подавляющее большинство операций выполняется по

поводу неосложненного холелитиаза, в России более

50% больных оперируются по поводу острого холецис-

тита и его осложнений, что неминуемо сопровождается

значительным числом послеоперационных осложнений

и относительно высокой летальностью.

Многообразие современных методов лечения холе-

литиаза и его осложнений (литолитическая терапия,

литотрипсия, эндоскопические методы, хирургия малых

доступов, традиционная хирургия и др.) делает нелег-

кой задачу индивидуального выбора лечения заболева-

ния в каждом конкретном случае.

Хирургическое лечение

желчнокаменной болезни

В арсенале хирурга, оперирующего различные

формы ЖКБ, на сегодняшний день имеются три основ-

ные технологии:

1) традиционная холецистэктомия из срединного

или косого лапаротомного доступа;

2) видеолапароскопическая холецистэктомия;

3)

холецистэктомия из мини-доступа с использовани-

ем комплекта инструментов «Мини-Ассистент».

Два последних метода принято объединять под

названием «операции малых доступов» или «малоинва-

зивные операции».

Традиционная холецистэктомия может выполнять-

ся из верхнесрединного, косо-поперечного и косых под-

реберных разрезов Кохера, Федорова, Бивена—Герцена

и т.п. при любых формах ЖКБ, требующих хирурги-

ческого лечения. При этом обеспечен широкий доступ

к желчному пузырю, внепеченочным желчным путям,

печени, поджелудочной железе, двенадцатиперстной

кишке. Возможен осмотр и пальпация практически всех

органов брюшной полости и забрюшинного пространс-

тва. Выполнима вся программа ревизии и вмешательств

на внепеченочных желчных путях.

К недостаткам метода относят:

• операционную травму, ведущую к катаболической

фазе послеоперационного периода, парезу кишеч-

ника, нарушению функции внешнего дыхания,

ограничению физической активности больного;

• значительное число ранних и поздних раневых

осложнений, в частности — послеоперационных

вентральных грыж;

• существенный косметический дефект;

• длительный период послеоперационной реабили-

тации.

Основные положения хирургии малых доступов.

Хирургия малых доступов (ХМД) —понятие более широ-

кое, чем лапароскопическая хирургия, и подразумевает

получение информации о месте приложения лечебного

воздействия любым способом — рентгенологически,

с помощью УЗИ или КТ, через минидоступ, видеоэн-

доскопически и т.д. В результате пациенту оказывает-

ся хирургическое пособие, вызывающее минимальные

болевые ощущения, дающее возможность быстрого

восстановления активности и трудоспособности, требу-

ющее кратковременного пребывания в стационаре. ХМД

характеризуется широкими показаниями, мультидис-

циплинарным подходом, ведущей ролью специальных

навыков и специфического оборудования. ХМД подхо-

дит не только для клинически простых ситуаций, но и

для лечения тяжелых форм заболевания у лиц пожилого

и старческого возрастов.

К основным достоинствам малоинвазивных опера-

ций относятся:

• малая травматичность (отсутствие большого пос-

леоперационного рубца);

• быстрая посленаркозная реабилитация больных;

• значительное снижение сроков пребывания в ста-

ционаре;

• меньшая потребность в наркотических анальге-

тиках (за счет снижения интенсивности болевых

ощущений в послеоперационном периоде);

• сокращение периода восстановления трудоспо-

собности;

* хороший косметический эффект;

• снижение числа послеоперационных осложнений

и летальности;

382

Современные принципы хирургического печения желчнокаменной болезни

т меньшая иммуносупресия, особенно у иммуноло-

гически компроментированных пациентов;

• снижение риска послеоперационного спайкооб-

разования.

В передовых клиниках до 95% операций по поводу

ЖКБ и ее осложнений выполняются с помощью видео-

лапароскопии или минилапаротомии.

Видеолапароскопическая холецистэктомия

(ВЛХЭ) чаще выполняется при неосложненных формах

ЖКБ или в ранние сроки от развития осложнений (до

48 часов от развития острого холецистита). Более доро-

гостоящая и технически зависимая операция, выполня-

емая в условиях пневмоперитонеума (карбоксиперито-

неума). При операции возможен осмотр всех органов

брюшной полости.

Принципиально показания к видеолапароскопичес-

кой холецистэктомии (ВЛХЭ) не должны отличаться

от традиционной, ибо задача этих операций одна и та

же — удаление желчного пузыря. Вместе с тем приме-

нение ВЛХЭ имеет ряд ограничений.

Показания:

• хронический калькулезный холецистит;

• холестероз желчного пузыря, полипоз желчного

пузыря;

• асимптоматический холецистолитиаз;

• острый холецистит (до 48 часов от начала забо-

левания);

• хронический бескаменный холецистит.

Противопоказания:

• выраженные сердечно-легочные нарушения;

ш диффузный перитонит;

• воспалительные изменения передней брюшной

стенки;

• поздние сроки беременности;

• ожирение 2—3 степени;

• острый холецистит после 48 часов от начала забо-

левания;

• выраженные рубцово-воспалительные изменения

в области шейки желчного пузыря и гепато-дуоде-

нальной связки;

• рак желчного пузыря;

• билио-дигестивные и билиобилиарные свищи;

• некорригируемые нарушения свертываемости крови;

• механическая желтуха

• перенесенные ранее операции на верхнем этаже

брюшной полости.

Нежелательные реакции организма на пневмо-

перитонеум:

• тромботические осложнения — флеботромбозы

в нижних конечностях с риском развития тромбо-

эмболии легочной аретерии, как следствие повы-

шенного внутрибрюшного давления, положения

больного с поднятым головным концом;

• ограничение экскурсии легких при пневмопери-

тонеуме;

• рефлекторное угнетение двигательной активнос-

ти диафрагмы в послеоперационном периоде за

счет ее перерастяжения;

• нарушение портального кровотока.

Перечисленные противопоказания в достаточной

степени относительны: противопоказания к наложению

пневмоперитонеума нивелируют выполнением ВЛХЭ при

низком внутрибрюшном давлении или лифтинговыми

безгазовыми технологиями; совершенствование тех-

ники оперирования позволяет на достаточном уровне

безопасности оперировать при выраженных Рубцовых и

воспалительных изменениях, синдроме Мирризи, билио-

дигестивных свищах. Все больше появляется сведений

о возможностях видеолапароскопических операций на

ОЖП. Таким образом, совершенствование хирургической

техники и появление новых технологий и инструментов

значительно сокращают список противопоказаний.

Минилапаротомия с элементами

«открытой» лапароскопии

В 1903 году российский хирург-гинеколог Д.О. Отт

произвел осмотр органов брюшной полости через

небольшой разрез заднего свода влагалища с помощью

длинных крючков-зеркал и налобного рефлектора в

качестве источника освещения. Уже к 1907 году им

были выполнены некоторые операции на органах мало-

го таза с помощью описанной методики. Именно этот

принцип — малый разрез брюшной стенки и создание

гораздо большей зоны в брюшной полости, доступ-

ной адекватному осмотру и манипулированию — зало-

жен в основу методики минилапротомии с элементами

«открытой»лапароскопии по М.И. Прудкову.

Основу комплекта инструментов «Мини-Ассистент»

составляют кольцевидный ранорасширитель, набор

крючков-зеркал и система освещения. Изменением угла

наклона зеркала, фиксированного с помощью специаль-

ного механизма, при разрезе 3—5 см можно получить в

подпеченочном пространстве зону адекватного осмот-

ра и манипулирования, достаточную для выполнения

холецистэктомии и вмешательств на протоках.

Разрез брюшной стенки выполняют, отступя на 2 см

вправо от срединной линии, от реберной дуги верти-

кально вниз длиной 3—5 см. Важно войти в брюшную

полость правее круглой связки печени. Основным этапом

операции является установка крючков-зеркал и осве-

383

Абдоминальная хирургия

щения. Большинство ошибок и неудовлетворительных

референций о методе проистекают от невнимания к этому

этапу операции. Если зеркала установлены неправильно,

нет полной фиксации ранорасширителя и адекватного

освещения — манипуляции затруднены и опасны, хирург

начинает использовать дополнительные, не входящие в

комплект инструменты, и все это в лучшем случае закан-

чивается переходом на традиционную лапаротомию.

При правильной установке комплекта в подпече-

ночном пространстве «открывается» зона для осмотра

и манипуляций, значительно превышающая по размеру

величину разреза передней брюшной стенки.

Выделение элементов треугольника Кало по тех-

нике выполнения отличается от традиционной толь-

ко необходимостью дистанционного оперирования

и невозможностью ввести руку в брюшную полость.

Особенность инструментов заключается в смещении

рабочей их части относительно рукоятки, чтобы рука

хирурга не закрывала операционное поле.

Основные правила выполнения открытой лапа-

роскопической холецистэктомии (ОЛХЗ):

• при выделении элементов шейки желчного пузыря

необходимо отчетливо видеть стенку ОЖП;

• выделяемые трубчатые структуры нельзя перевя-

зывать и пересекать до их полной идентификации;

а если в течение 30 мин от начала выделения желч-

ного пузыря из воспалительного инфильтрата или

Рубцовых сращений анатомические взаимоотно-

шения остаются неясными, производится переход

на традиционную холецистэктомию.

Показания к ОЛХЭ:

• хронический калькулезный холецистит, асимптома-

тический холелитиаз, полипоз желчного пузыря;

а острый калькулезный холецистит;

• холецистолитиаз + холедохолитиаз, неразрешен-

ный эндоскопически;

• технические трудности при ВЛХЭ.

Противопоказания кОЛХЭ:

• необходимость ревизии органов брюшной полости;

• диффузный перитонит;

• некорригируемые нарушения свертываемости

крови;

• цирроз печени;

а рак желчного пузыря.

Преимущества ОЛХЭ из минидоступа:

• минимальная травма передней брюшной стенки;

• адекватный доступ к желчному пузырю и ОЖП;

• возможность выполнения вмешательств на опери-

рованном животе;

• возможность выполнения операции во 2 и 3 три-

местрах беременности;

а отсутствие пневмоперитонеума;

• значительное снижение раневых осложнений;

• быстрая реабилитация в послеоперационном

периоде;

• короткий период обучения в связи с технологией

оперирования,близкой к традиционной;

• сравнительно невысокая стоимость оборудования.

Минилапаротомия с элементами «открытой» лапа-

роскопии, выполняемая с помощью комплекта инстру-

ментов «Мини-ассистент», позволяет с высокой степе-

нью надежности и безопасности выполнить холецис-

тэктомию практически при всех формах калькулезного

холецистита, осуществить интраоперационную ревизию

внепеченочных желчных протоков, включая:

а осмотр и измерение наружного диаметра ОЖП;

а трансиллюминацию супрадуоденального отдела

ОЖП;

а интраоперационное УЗИ;

в интраоперационную холедохоскопию через пузыр-

ный проток.

При наличии показаний возможна холедохотомия,

удаление конкрементов и холедохоскопия, исследо-

вание терминального отдела ОЖП калиброванными

бужами, ревизия протоков катетером с раздувной ман-

жеткой. При сочетании холедохолитиаза и стриктуры

терминального отдела ОЖП или БДС возможно проведе-

ние фибродуоденоскопии во время операции и выпол-

нение эндоскопически контролируемой антеградной

или ретроградной ПСТ, технически возможно наложе-

ние холедоходуодено- и холедохоэнтероанастамоза.

Холедохотомия может быть завершена первичным швом

протока, дренирование по Керру или Холстеду и т.д.

Сравнительная оценка ближайших и отдаленных

результатов ВЛХЭ и ОЛХЭ из минидоступа позволяют

говорить о полной сопоставимости обоих методов опе-

рации как по уровню травматичности, так и по качес-

тву жизни оперированных больных. Методы не только

являются конкурирующим, но и в значительной степени

дополняют друг друга; так ОЛХЭ может быть использована

при возникновении трудностей при ВЛХЭ, и позволяет

завершить операцию минимально инвазивным способом.

Осложнения холецистэктомии

и вмешательств на протоках

Кровотечения при выполнении холецистэктомии воз-

никают при повреждении пузырной артерии или из ложа

желчного пузыря. Помимо угрозы развития массивной

кровопотери, кровотечения из пузырной артерии опасны

дополнительной травмой желчных протоков при попытке

их остановки в условиях неадекватной экспозиии.

384

Современные принципы хирургического лечения желчнокаменной болезни

Повреждения полых органов на этапе холецистэкто-

мии возможно и причиной чаще всего бывает спаечный про-

цесс, несоблюдение правил коагуляции и визуального конт-

роля введения инструментов в зону операции. Наибольшую

опасность представляют «просмотренные» повреждения.

Повреждение внепеченочных желчных прото-

ков — существует достаточно четкая корреляция между

числом выполненных операций и частотой травм ВПЖП.

Условно все причины осложнений при выполнении

операций на желчном пузыре и внепеченочных желч-

ных протоках можно подразделить на три группы:

1) опасная анатомия — разнообразие анатомичес-

ких вариантов строения ВПЖП;

2) опасные патологические изменения — острый

холецистит, склероатрофический желчный пузырь,

синдром Мириззи, цирроз печени, воспалительные

заболевания двенадцатиперстной кишки;

3) опасное оперирование — неправильная тракция,

приводящая к неадекватной экспозиции, оста-

новка кровотечения «вслепую» и т.д.

Хирургическое лечение

холедохолитиаза

Как только при эндоскопической ретроградной лан-

креатохолангиографии (ЭРПХГ) выявлен холедохолити-

аз, исследование перестает быть диагностическим, оно

становится лечебным за счет выполнения эндоскопи-

ческой папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), литотрипсии,

литоэкстракции.

• Мелкие камни могут быть удалены без поврежде-

ния БДС.

• В большинстве случаев необходима ЭПСТ, перед

тем как камни удалят или они спонтанно отойдут.

• Камни менее 1 см, как правило, отходят спонтанно

в течение 48 ч.

• Камни более 2 см в диаметре обычно требуют

выполнения литотрипсии или химического раство-

рения (холестериновые камни).

• При невозможности эндоскопической коррекции

показано оперативное вмешательство.

Осложнения ЭПСТ возникают в 10% случаев:

• кровотечение — 2%;

• дуоденальная перфорация — 1%;

• холангит — 1%;

• панкреатит — 2%;

ш перфорация ОЖП — менее 1%;

• обычные осложнения эндоскопии связанные с

верхними отделами ЖКТ — 2%;

• летальность — 1%.

Процедура противопоказана больным коагулопатиями.

Оптимальным выходом из ситуации при холедохоли-

тиазе является разрешение его путем выполнения эндос-

копического пособия (ЭРПХГ и ЭПСТ) с последующим

выполнением холецистэктомии. Однако не всегда холедо-

холитиаз поддается эндоскопической коррекции и тогда

выполняется оперативное пособие с вмешательством на

внепеченочных желчных протоках, которое в зависимос-

ти от ситуации может быть завершено первичным швом

ОЖП, наружным или внутренним дренирование ОЖП.

Лапароскопическое лечение холедохолитиаза, несмот-

ря на неплохие результаты, технически сложно, выполни-

мо не во всех ситуациях, кроме того, оно остается доро-

гостоящим и доступным не всем стационарам.

Альтернативой лапароскопическому, с сохранением

всех достоинств малоинвазивных операций, служат

операции из минидоступа, которые позволяют выпол-

нить весь объем диагностических и оперативных вме-

шательств при холедохолитиазе.

Вместе с тем основным методом («золотым стандар-

том») при холедохолитиазе все же остается традицион-

ное вмешательство. Его отрицательные стороны:

в более выраженный болевой синдром;

• более длительный период восстановления;

• более высокий процент осложнений.

Интраоперационно может быть выполнена:

• литотрипсия (лазерная или электрогидравлическая);

• холедохоскопия;

• антеградная ЭПСТ — эффективность 95—100%;

• при неэффективности этих процедур может быть

выполнена баллонная дилатация сфинктера Одди,

при этом риск развития панкреатита составляет

3%, а эффективность при доступе через пузырный

проток — 85—95%.

Операция заключается в холедохотомии, извлечении

камней из его просвета и завершается наружным (Т-

образное дренирование ОЖП) или внутренним дрениро-

ванием (холедоходуоденостомия, холедохоеюностомия).

В определенных ситуациях операцию можно завершить

первичным швом ОЖП.

До 30% больных, которым выполнили холедохото-

мию, нуждаются в внутреннем дренировании. Диаметр

холедоходуодено- или холедохоеюноанастамоза не

должен превышать 2,5 см.

Своевременная операция, основанная на при-

менении минимально инвазивных технологий, про-

веденная в плановом порядке в условиях высокок-

валифицированного медицинского учреждения до

развития осложнений, ведет к значительному улуч-

шению результатов лечения ЖКБ, существенным

образом повышая качество жизни пациентов.

385

Абдоминальная хирургия

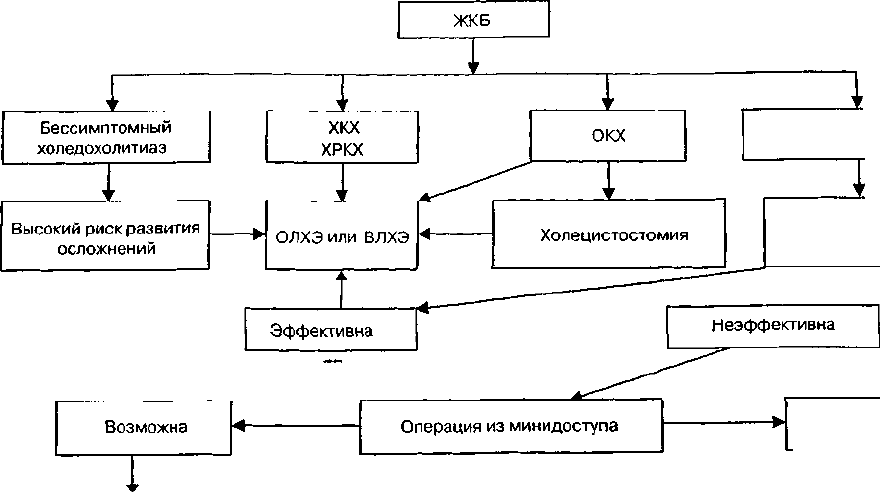

Алгоритм хирургической тактики при ЖКБ см. рис. 1.

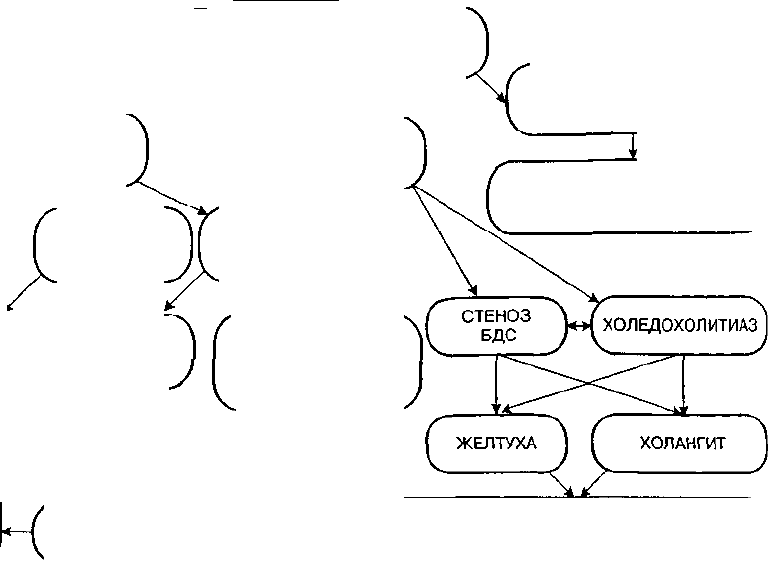

Холедохолитиаз

РПХГ/ЭПСТ

Невозможна

ОЛХЭ + и/о УЗ И,

и/о холангиография,

фиброхоледохоскопия

Традиционное

пособие

т

Холедохолитотомия

Кер

Фиброхоледохоскопия

с экстракцией конкрементов

через d. cysticus

ХДА

Первичный шов ОЖП

Сокращения: ХКХ — хронический калькулезный холецистит; ХРКХ — хронический рецидивирующий калькулезный

холецистит; ОКХ — острый калькулезный холецистит; ОЛХЭ — «открытая» лапароскопическая холецистэктомия;

ВЛХЭ — видеолапароскопическая холецистэктомия; ОЖП — общий желчный проток

Рис. 1. Алгоритм хирургической тактики при ЖКБ

Литература

1. Виноградов В. В., Зима П. И., Кочиашили В. И. Непроходимость

желчных путей. М.: Медицина, 1977, 312 с.

2. Вишневсии А.А., Гришиевич Э.В., Сарнисов Д.С. Хронический

калькулезный холецистит и его хирургическое лечение. М.:

Медицина, 1967,262 с.

3.

Гальперин Э.И., Дедерер Ю.М. Нестандартные ситуации при

операциях на печени и желчных путях. М.: Медицина, X9SI

336

с.

4. Дадвани С.А., Ветшев П.С., ШулуткоА.М., ПрудковМ.И. Желчно-

каменная болезнь. М.: Издательский дом Видар. 2000, Ш с.

5. Королев В.А., Пиковский Д.Л. Осложненный холецистит.

М.: Медицина, 1971, 240 с.

336

Современные принципы хирургического лечения желчнокаменной болезни

0. Лидский АЛ. Хирургическое лечение заболеваний печени и

те

лчевыводящей системы. М.: Медицина, 1963, 496 с.

I Родионов В.В., Филимонов ММ., Могучее В.М. Калькулезный

холецистит. М.: Медицина, 1991, 320 с.

8. Савельев B.C., Филимонов М.И. Папиллосфинкеротомия при

поражении терминального отдела холедоха / Вест. хир.

19

78,

№ 12,

с. 9—15.

9. Савельев B.C. Руководство по неотложной хирургии. М.:

Медицина, 1976.

10. Савельев B.C., Яблоков Е.Г., Сергеева Н.А. и др.

Дислипапротеинемия при панкреонекрозе — причин-

но-следственные взаимосвязи / Хирургия. 1995, № 3,

с. 2—26.

ЖЕЛЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

А. Г. Бебуришвили

В настоящее время операции по поводу острого холе-

цистита стали наиболее частыми в ургентной хирургии

и, по некоторым статистикам, превышают количество

операций при остром аппендиците. Такая тенденция,

вероятно, сохранится в ближайшее десятилетие, что

является характерным для отечественной медицины. Не

уменьшается количество осложненных форм холелитиа-

за, частота которых достигает 35%. Большинство боль-

ных — люди пожилого и старческого возраста, имеющие

различные сопутствующие заболевания.

Основным видом хирургического вмешательства,

проводимого по поводу острого холецистита, являет-

ся холецистэктомия, дополняемая по показаниям кор-

рекцией патологии желчных протоков. Вместе с тем

результаты операций в экстренных клинических ситу-

ациях нельзя признать удовлетворительными, — слиш-

ком высок процент послеоперационных осложнений

и летальности. Кроме того, отдаленные результаты

операций при деструктивном холецистите таковы, что

более 10% пациентов подвергают повторным вмеша-

тельствам.

Современная история хирургического лечения

холецистита насчитывает 120 лет с момента, когда в

1882 г. Лангебух выполнил первую холецистэктомию. До

сих пор его фраза «желчный пузырь должен быть уда-

лен не потому, что он содержит камни, а потому, что он

их продуцирует» считается догмой и основным методом

лечения калькулезного холецистита остается хирурги-

ческий. Консервативные способы можно рассматривать

как вспомогательные и сугубо паллиативные.

Опыт факультетской хирургической клиники

Волгоградской медицинской академии в лечении жел-

чнокаменной болезни и ее осложнений охватывает

период более 35 лет: с 1965 г., когда кафедру возглавил

горьковчанин Д.Л. Пиковский из клиники Б.А. Королева,

защитивший докторскую диссертацию «Осложненный

холецистит и его хирургическое лечение» и имев-

ший за спиной опыт известной хирургической школы.

За эти годы произведено более 11 000 операций на

желчных путях, выполненных в строгом соответствии

с установками, разработанными под влиянием идей

основоположника российской билиарной хирургии

СП. Федорова, труд которого стал главным руководс-

твом для отечественных хирургов по лечению желчно-

каменной болезни.

Монография СП. Федорова «Желчные камни и

хирургия желчных путей» издавалась дважды: в 1918 и

1934 г. Последнее издание вышло незадолго до смерти

знаменитого хирурга, и можно предположить, что все

самое важное в хирургии желчных путей автор успел

изложить в ней. В этой книге содержатся не только

и не столько результаты специальных исследований,

сколько раздумья великого хирурга, большого ученого,

мудрого врача над проблемами желчнокаменной болез-

ни. В ней можно найти и дельные советы практическому

хирургу районной больницы, и россыпи блестящих идей

и мыслей по конкретной клинической ситуации, поле-

мический задор и вдумчивый анализ историй болезни.

Невозможно переоценить значение этой книги для ста-

новления хирургии желчных путей в нашей стране.

«Воспалительный выпот при закрытом выходе из

пузыря быстро повышает давление в полости его, особо

сильная опасность возникает от закупорки d. cystici при

остром холецистите и очень вирулентной инфекции.

Тогда вследствие быстро наступающего перерождения

стенки пузыря (ее ломкости и образования некротичес-

ких участков и язв на фоне закупорки камнем резко повы-

шается внутрипузырное давление, что может привести к

прободению пузыря)». Эти высказывания СП. Федорова

легли в основу разработки теории желчной гипертензии

и, в частности, положения об остром обтурационном

холецистите (Пиковский Д.Л., 1964).

Согласно этому положению давление в желчном

пузыре при деструктивном холецистите всегда повы-

шено. Фактические данные свидетельствуют о том,

что возможна ситуация, когда после острой закупорки

пузырного протока и возросшем, давлении деструктив-

ный процесс не развивается (деблокирование, водянка),

но при развившемся деструктивном процессе давление

всегда высокое.

Только с момента обтурации пузырного протока

появляется реальная опасность активации инфекции

и деструкции желчного пузыря. Главная сложность

заключается в невозможности прогнозирования болез-

ни: гипертензия может быстро достичь больших вели-

чин; инфекция может четко проявиться не с самого

начала, а несколько позднее, когда она уже окажется

генерализованной; эти осложняющие моменты часто

сопровождаются декомпенсацией сопутствующих забо-

леваний.

388

1

Желчная гипертензия и острый холецистит

Теоретические и клинические исследования В.В. Ви-

ноградова, Ю.М. Дедерера, Э.И. Гальперина, Д.Л. Пиков-

ского, их учеников и последователей показали, что, по

существу, понятие желчной гипертензии вбирает в

себя патогенез всех форм осложненного холецис-

тита. Она является пусковым механизмом появления

деструктивного холецистита, холангита, желтухи, пан-

креатита, хотя причина — окклюзия желчевыделитель-

ной системы на разных уровнях — может быть связана

с камнями, с другой патологией желчи, с Рубцовыми

изменениями мышечного аппарата.

С развитием теории желчной гипертензии подходы

и отношение к острому холециститу значительно изме-

нились. Ю.М. Дедерер и соавт. установили прямую зави-

симость между уровнем давления в желчном пузыре и

степенью деструкции его стенки: чем выше давление,

тем выраженнее деструкция. Нарушение микроцирку-

ляции способствует снижению сопротивлямости тка-

ней, проникновению инфекции в более глубокие слои

стенки и за ее пределы.

Немаловажную роль в прогрессировании патологи-

ческих процессов при деструктивном холецистите играет

внутрипузырная бактериальная флора. Нарушение отто-

ка желчи при обтурации или сосудистой ишемии ведет

к бурному развитию не только патогенных, но и услов-

но-патогенных микробов. Вследствие этого давление в

желчном пузыре еще больше увеличивается, создаются

предпосылки для проникновения инфекции экстрапу-

зырно. Бактериальная обсемененность пузырной желчи,

по данным разных авторов, колеблется от 40 до 90%, при

этом бактериобилия нарастает в зависимости от сроков

обтурации. Есть все основания полагать, что абактери-

альные посевы являются следствием несовершенства

методик исследования в стандартных условиях и в этих

наблюдениях имеет место анаэробная инфекция.

Определенное место в патогенезе острого холе-

цистита занимают сосудистые изменения в стенке

желчного пузыря. От расстройства кровообращения

в пузыре за счет тромбоза пузырной артерии или

атеросклеротических изменений зависят темп разви-

тия воспалительного процесса и тяжесть заболева-

ния. Следствием сосудистых нарушений являются очаги

некроза и перфорации стенки. У пожилых больных

сосудистые нарушения, связанные с возрастными изме-

нениями могут вызвать развитие деструктивных форм

холецистита, однако и в этих случаях пузырный проток

бывает обтурирован воспаленными тканями и слизью.

Под термином «холецистит» объединяют фактичес-

ки все воспалительные заболевания желчного пузыря

и желчевыводящих протоков, исходя из основопола-

гающего постулата о первичности патологии желчного

пузыря и вторичности поражения желчевыводящих про-

токов. Острый холецистит следует рассматривать как

клиническую ситуацию, когда у больного впервые в

жизни или страдающего хроническим (в абсолютном

большинстве калькулезным) холециститом возникает

характерный приступ. Здесь целесообразно привести

классификацию СП. Федорова, послужившую основой

для всех современных классификаций:

А

1. Острый первичный холецистит с исходами в:

a) полное выздоровление;

b) первичную водянку;

c) вторичную воспалительную водянку.

2. Хронический неосложненный рецидивирующий

холецистит.

3. Осложненный рецидивирующий холецистит с

разделением на:

а) гнойный холецистит, обозначаемый также,

совершенно неподходящим, названием острой

эмпиемы пузыря;

Ь)язвенный холецистит;

c) гангренозный холецистит;

d) острое или хроническое гнойное скопление в

пузыре. ^

4. Склероз пузыря со сморщиванием, утолщением и

обызвествлением стенок пузыря.

5. Актиномикоз пузыря.

6. Туберкулез пузыря.

В

Воспаление желчных протоков:

1. Подострый холангит.

2. Острый холангит.

3. Гнойный холангит.

Совершенно очевидно, что современный хирург,

имея перед глазами эту классификацию, не только усва-

ивает основы, но и обязательно экстраполирует взгляды

основоположника на современное состояние вопроса

и собственный опыт. Блестящим примером такого ана-

лиза исторических аспектов проблемы может служить

статья профессора Д.Л. Пиковского «Идеи и взгляды

СП. Федорова как основы становления и разработки

теории желчной гипертензии», написанная в 1979 г.

(Труды ВГМИ, Т. 32, вып. 2).

Исходя из положений классификации СП. Федорова,

в нашей клинике была разработана «Тактическая схема

лечения острого холецистита», цель которой заключалась

в создании унифицированного подхода к оказанию экс-

тренной и плановой хирургической помощи (рис. 1).

В представленной схеме острый холецистит раз-

делен на неосложненный (простой) и осложнен-

ный. При неосложненном холецистите воспалительный

389

с

ОСЛОЖНЕННЫЙ |

(желчная гипертензия) I

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ

~Г~ I

D

| НЕОСЛОЖНЁННЫЙ

I (простой)

ДЕБЛОКИРОВАНИЕ |

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ I

ОБТУРАЦИОННЫЙ

ХОЛЕЦИСТИТ

(гипертензия пузыря)

X

Операция в плановом

порядке

холецистэктомия

(ЛХЭ, МХЭ)

ВОДЯНКА

ЖЕЛЧНОГО

ПУЗЫРЯ

Группа

повышенного

риска

С ГИПЕРТЕНЗИЕИ

ПРОТОКОВ

ДЕСТРУКТИВНЫЙ )

ХОЛЕЦИСТИТ I

Консервативное лечение |

приступа, обследование I

Операция в плановом порядке

холецистэктомия

(ЛХЭ, МХЭ)

Операция в срочном

порядке

холецистэктомия

(ЛХЭ, МХЭ)

ЛХС

Предоперационная

подготовка

Деблокирование

желчного пузыря

У

Операция в срочном порядке

Холецистэктомия, холедохолитотомия,

Папиллосфинктеропластика, Т-образный дренаж холедоха

(ЭРПХГ, ЭПСТ, назобилиарное дренирование,

ЛХЭ, МХЭсДПП)

Рис. 1. Тактическая схема лечения острого холецистита

процесс не выходит за пределы желчного пузыря, не

распространяется ни через его стенку, ни по протокам.

Эта форма болезни протекает в виде острого просто-

го холецистита. Острый простой (катаральный) холе-

цистит характеризуется клиникой типичной желчной

колики, при этом желчный пузырь не увеличен, а все

другие симптомы выражены умеренно. При рано нача-

том правильном лечении приступ, как правило, легко

купируется. Вопрос об оперативном лечении решается

в плановом порядке после уточнения диагноза.

Все остальные формы острого холецистита могут

быть объединены термином «осложненный холецис-

тит». Патогенетически это оправдано тем, что главной

причиной их развития является внезапно или постепен-

но возникающая желчная гипертензия.

Острый холецистит, возникший на основе вне-

запной обтурации пузырного протока, является

основой всех деструктивных форм и осложнений.

Только с этого момента появляется реальная опасность

развития инфекции и деструкции пузыря. Мы форму-

лируем этот диагноз как «острый обтурационный холе-

цистит». Прогнозировать течение приступа достаточно

сложно, однако последовательность развития местных

изменений определена достаточно четко и складывает-

ся из следующих компонентов: 1) обтурация пузырного

протока; 2) резкое нарастание давления в желчном

пузыре; 3) стаз в сосудах желчного пузыря; 4) бактерио-

холия; 5) деструкция стенки пузыря; 6) инфильтрат; 7)

местный и разлитой перитонит.

Процесс может развиваться в трех направле-

ниях:

1. Деблокирование пузыря. Блокада пузыря воз-

никает в абсолютном большинстве случаев вследс-

твие закупорки гартмановского кармана или пузырного

протока конкрементом. Спонтанно или под влиянием

консервативной терапии камень может отойти в дис-

тальном направлении к телу или к дну пузыря либо

провалиться в общий желчный проток. Пузырь осво-

бождается от содержимого, явления желчной гипер-

тензии в пузыре исчезают, больному становится легче.

390