Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Хирургическое печение осложненной язвенной болезни

мальный период — за 3—4 дня усиление болей, появ-

ление тошноты, рвоты. Перфорация сопровождается

классической триадой признаков: кинжальная боль

(95%), доскообразное напряжение мышц живота (92%),

предшествующий язвенный анамнез (80%).

Данные физикального обследования: резчайшая

перкуторная и пальпаторная болезненность живота;

напряжение мышц сначала в верхних отделах, а затем и

по всему животу. Положительный симптом Щеткина—

Блюмберга. Исчезает или значительно уменьшается

печеночная тупость. Появление притупления в правом

боковом канале и правой подвздошной ямке (симптом

Кервена). Зачастую отмечается положительный френи-

кус-симптом.

В течение заболевания различают три фазы: шока,

мнимого улучшения и перитонита. Описанная картина

характерна для фазы шока (через 5—6 часов от перфо-

рации). Затем картина шока как бы стирается, наступа-

ет мнимое благополучие. Напряжение мышц брюшной

стенки уменьшается, при пальпации отмечается умерен-

ная болезненность, выявляются положительные симп-

томы раздражения брюшины. Перистальтика ослабле-

на, печеночная тупость отсутствует. При ректальном

исследовании можно обнаружить нависание передней

стенки прямой кишки и ее болезненность. Затем, через

6—12 часов от перфорации, состояние больных про-

грессивно ухудшается, падает пульсовое давление, воз-

никает вздутие живота, перистальтика отсутствует.

Развивается клиническая картина перитонита.

Диагностические методы

Обзорная рентгенография брюшной полости при

перфорации полого органа позволяет выявить сво-

бодный газ под куполом диафрагмы в 76% случаев.

В сомнительных случаях следует прибегать к пневмогаст-

рографии, повышающей достоверность метода до 95%.

Эзофагогастродуоденоскопия позволяет уточнить

диагноз, дать точную локализацию язвы и ее размеров,

обнаружить сочетанные осложнения (стеноз, наличие

сочетанной формы язвенной болезни, второй язвы с кро-

вотечением или угрозой его развития). На нашем мате-

риале количество больных с сочетанными осложнения-

ми встретилось в 28,4% (стеноз у 22,4%, язвенное кро-

вотечение у 3% и сочетание стеноза и кровотечения —

у 3%). Кроме того, возможно получение материала для

морфологической верификации Нр-инфекции. Считаем

проведение ЭГДС необходимым при планировании мало-

инвазивного вмешательства.

Лапароскопия помогает уточнить диагноз и выбрать

адекватный план лечения при неясной клинической

картине, а в ряде случаев позволяет убедиться е воз-

можности проведения того или иного вида операции.

Это особенно касается больных с так называемой при-

крытой перфорацией язвы.

Лабораторное исследование крови позволяет конс-

татировать быстро нарастающий лейкоцитоз со сдвигом

формулы крови влево. В анализах мочи при перитоните

отмечается появление форменных элементов, белка и

цилиндров.

Хирургическая тактика

Считаем необходимым привести соблюдаемую нами

концепцию неотложного хирургического лечения пер-

форативных гастродуоденальных язв с индивидуаль-

ным выбором характера операции.

Ушивание желудочной или дуоденальной перфора-

тивной язвы остается спасительным методом лечения,

особенно у больных с распространенным «поздним»

перитонитом или высокой степенью операционно-анес-

тезиологического риска.

Лапароскопическое ушивание считаем пока-

занным у лиц молодой возрастной группы, когда

перфорирует так называемая «немая язва», в анам-

незе отмечается невыраженное или благоприятное

течение заболевания, а выполненная дооперацион-

ная диагностическая программа свидетельствует об

отсутствии других сочетанных осложнений язвенной

болезни.

Стволовую ваготомию с иссечением язвы и пило-

ропластикой — считаем золотым стандартом при пер-

форативной дуоденальной язве, позволяющим ликви-

дировать другие осложнения заболевания, сопутству-

ющие перфорации и создать условия профилактики

дальнейших рецидивов (на нашем материале в 55,4% у

364 пациентов). Более сложную в техническом исполне-

нии ваготомию — СПВ с ушиванием язвы — применяем

в небольшом числе случаев.

Лапароскопическую стволовую ваготомию с иссе-

чением язвы и пилоропластикой из минилапаротомного

доступа мы выполняем, прежде всего, при диагностиро-

ванных до операции сочетанных с перфорацией ослож-

нениях (компенсированный стеноз, кровотечение или

угроза его развития). На нашем материале операция

выполнена в 11,7% у 46 пациентов. К этой же группе

относятся больные с длительным язвенным анамнезом

и упорным рецидивирующим течением.

Ваготомию с антрумэктомией используем при пер-

форации, когда имеют место другие осложнения (позд-

няя стадия пилородуоденального стеноза), а также при

сочетанной форме язвенной болезни.

471

Абдоминальная хирургия

Резекцию желудка (гемигастрэктомию) проводим

при перфоративной желудочной язве у больных с невы-

соким операционно-анестезиологическим риском.

Послеоперационный период

Этой теме посвящены многочисленные статьи и

монографии, вышедшие в том числе и из нашей клини-

ки. Считаем целесообразным подчеркнуть особенности

ведения больных после ушивания язв и операций с

ваготомией в соответствии с требованиями сегодняш-

него дня хирургической гастроэнтерологии.

После ушивания перфоративной язвы, опера-

ции, не влияющей на патогенез язвообразования,

сразу после завершения операции больному назна-

чается курс противоязвенной терапии. Исходя из

современных представлений о патогенезе язвенной

болезни антисекреторные препараты (последнее

поколение Н

г

-блокаторов либо ингибиторы протон-

ной помпы), а также одну из схем антихеликобактер-

ной терапии.

В последующем больные, перенесшие ушивание

перфоративной язвы, передаются под наблюдение

терапевта-гастроэнтеролога, который определяет необ-

ходимость поддерживающей фармакотерапии язвенной

болезни антисекреторными средствами, а также пока-

зания к проведению эрадикационной антихеликобак-

терной терапии. Эти мероприятия в состоянии сущест-

венно снизить процент рецидивов язвенной болезни у

этой группы больных (Ивашкин В.Т.).

После органосохраняющих операций с вагото-

мией особенностью является профилактика моторно-

эвакуаторных расстройств оперированного желудка.

С первых суток применяли препараты группы прокине-

тиков. При интраоперационной диагностике выражен-

ного стеноза либо технических трудностях выполнения

пилоропластики интраоперационно устанавливали зонд

за область связки Трейца, используя его в дальнейшем

для энтерального питания. В раннем послеоперацион-

ном периоде эти больные также должны решить вопрос

с гастроэнтерологом о необходимости поддерживаю-

щей антисекреторной терапии, а также о проведении

эрадикационной антихеликобактерной терапии.

Полученные результаты

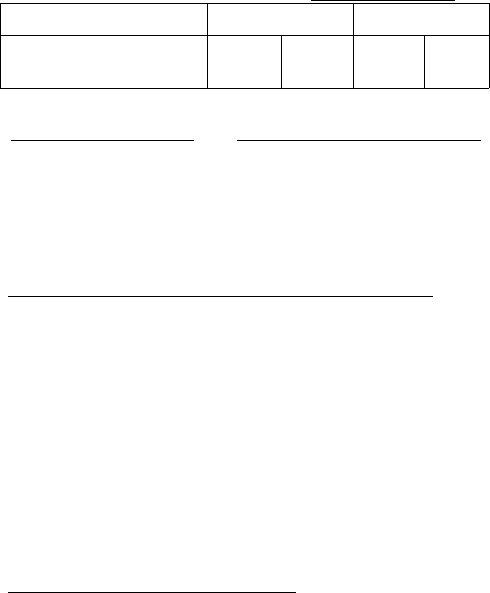

Нами получены следующие результаты: за 1990—

1995 гг. — 290 операций с летальность 6,7%, за пери-

од 1996—2001 гг. — 419 операций с летальностью

5,2%. Общий показатель составил на 709 операций —

42 летальных исхода (5,9%) {табл.1).

Среди погибших больных превалируют пациенты с

исходным предельно тяжелым состоянием, обусловлен-

ным либо сопутствующей патологией, либо терминаль-

ной фазой перитонита. Объем проведенных операций

был минимальным — ушивание либо изолированная

пилоропластика — 32 случая (72,7%).

Среди хирургических причин летальных исходов

наиболее часто отмечается недостаточность культи

двенадцатиперстной кишки либо гастроэнтероанасто-

моза. Такие осложнения послужили причиной леталь-

ных исходов у 10 больных (27,3%).

К сожалению, как и другие хирургические операции,

малоинвазивные вмешательства не лишены опасности.

Так, у нас погиб один больной после лапароскопичес-

кой ваготомии от массивной тромбоэмболии легочной

артерии.

Таблица 1. Характер оперативных вмешательств,

выполненных у больных с перфорацией

Характер операции

1990-1995 гг.

Опери-

рованы

Умерли

1996-2001 гг.

Опери-

рованы

Умерли

Дуоденальная язва

Ушивание

64

12

(18,7%)

105

16

(15,2%)

Лапароскопическое

ушивание

0

0

46

0

ТВ + пилоропластика

181

2(1,1%)

183

3(1,6%)

СПВ + ушивание

11

0

6

0

Лапароскопическая

ТВ + пилоропластика

0

0

46

1 (2,2%)

ТВ + антрумэктомия

8 0

7

0

Желудочная язва

Ушивание

13

3

(23%)

13

1 (7,7%)

Резекция желудка

(гемигастрэктомия )

13

3

(23%)

13

! (7,7%)

ВСЕГО

290

20

(6,7%)

419

22

(5,2%)

Одной из задач современной хирургической гастро-

энтерологии является не только обеспечение хороших и

отличных непосредственных результатов, но и создание

условий для быстрейшей реабилитации пациентов в

раннем послеоперационном периоде и предотвращение

рецидивов язвенной болезни.

Очевидно, что органосохраняющие операции с ваго-

томией отвечают всем этим требованиям, о чем свиде-

тельствуют следующие результаты, полученные в нашей

472

Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни

\ клинике при наблюдении за пациентами (122 человека)

в отдаленные сроки (свыше 5 лет): рецидив язвы 6%,

процент редукции кислотопродукцни составил — БПК

I,' 53,7—5,2% и МПК 60,0—6,0%; результаты по Visick:

Visick I — 56%, Visick II — 32%, Visick III — 6%, Vi-

sick IV — 6%.

Строгое определение группы больных, которым

показано лапароскопическое ушивание с последующей

медикаментозной терапией, позволяет достичь отлич-

ного и хорошего качества жизни у большинства боль-

ных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки при

достаточно низкой частоте возврата язвы (5,9%). Эти

исследования совместно с терапевтами-гастроэнтеро-

логами следует продолжить на большем клиническом

материале.

Язвенные гастродуоденальные

кровотечения

Частота заболевания

Актуальность проблемы лечения острых язвенных

гастро-дуоденальных кровотечений (ЯГДК) в первую

очередь определяется высоким уровнем общей леталь-

ности, который достигает 10—14%. Несмотря на обще-

признанную эффективность современных «противо-

язвенных» средств число больных с ЯГДК из года в

год увеличивается и составляет 90—103 на 100 000

взрослого населения в год (Swain C.P., 2000). Об увели-

чении числа язвенных кровотечений свидетельствует и

наш собственный опыт: из общего числа 1220 больных

с острым ЯГДК, находившихся на лечении в клинике за

анализируемый период (1990—2001 гг.), 720 (59,0%)

пациентов поступили за последние б лет, т.е. количес-

тво больных, поступивших за аналогичный временной

интервал, увеличилось в 1,4 раза. Среди этих пациентов

велика доля людей пожилого и старческого возраста с

выраженной возрастной и сопутствующей патологией

(по нашим данным, средний возраст больных составил

54,1 ± 2,5 года, причем практически треть больных - 401

(32,9%) — были люди старше 60 лет). У мужчин ЯГДК

отмечено в 3 раза чаще, чем у женщин, — 914 (74,1%)

и 306 (25,9%) соответственно.

Классификация

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной

кишки, осложненная кровотечением, составляет 42—

47% всех случаев острых гастро-интестинальных кро-

вотечений (по нашим данным — 45,9%). В настоящей

статье не обсуждаются так называемые «вторичные

язвы», причиной которых чаще всего является прием

нестероидных противовоспалительных препаратов.

Классификация источника кровотечения по

J.A. Forrest (1974 г): F 1а — продолжающееся струйное

кровотечение; F lb — продолжающееся капиллярное,

в виде диффузного просачивания кровотечение; Flla —

видимый крупный тромбированный сосуд; F lib — плот-

но фиксированный к язвенному кратеру тромб-сгусток;

F Ис — мелкие тромбированные сосуды в виде окра-

шенных пятен; Fill — отсутствие стигм кровотечения в

язвенном кратере.

По степени тяжести кровотечения наиболее

рациональной является классификация, использующая

3-степенную градацию, выделяющая легкую, среднюю и

тяжелую степень кровотечения, учитывающая при этом

как объем перенесенной кровопотери, так и состояние

самого больного. Мы в нашей работе пользовались

классификацией А.И. Горбашко (1974 г).

Патофизиологические

нарушения в организме

Реакция больного на кровопотерю, с одной сто-

роны, определяется массивностью самого кровоте-

чения, т.е. объемом потерянной крови и временем,

за которое это произошло, а с другой стороны —

исходным состоянием и реакцией на кровопоте-

рю основных систем организма самого больного.

Существенным моментом для понимания патофизио-

логических основ этого процесса, а следовательно,

и для формирования грамотной инфузионно-транс-

фузионной терапии послужило развитие учения о

диссеминированном внутрисосудистом свертывании

(ДВС) как универсальном механизме реализации син-

дрома массивной кровопотери и пусковом механизме

синдрома полиорганной недостаточности. Следует

подчеркнуть, что гиперкоагуляционная фаза ДВС-

синдрома и микроциркуляторные нарушения, веду-

щие к ухудшению обеспеченности тканей кислородом

и питательными веществами, развиваются у каждого

пациента с клинически значимым ЯГДК. Понятно, что

существовавшие у пациента функциональные либо

органические расстройства со стороны сердечно-

сосудистой, дыхательной, выделительной систем (так

называемые возрастные, сопутствующие заболева-

ния) лишь усугубляют тяжесть состояния больного,

требуют соответствующей коррекции и учитываются

при принятии решения об оперативном лечении либо

при подготовке к нему.

473

Абдоминальная хирургия

Краткий исторический очерк

Развитие желудочной хирургии (Басов В.А., 1842;

Rydygier, 1882 и др.) послужило основой для пер-

вых попыток остановить профузное желудочно-

кишечное кровотечение оперативным путем. В 1880 г.

Eiselberg впервые выполнил иссечение кровоточащей

язвы желудка и ушивание образовавшегося отверс-

тия. В 1882 г. van Kleef впервые произвел успешную

резекцию пилорического отдела желудка с иссече-

нием язвы, осложненной кровотечением. Finsterer с

1918 года активно занимался разработкой проблемы

острых г-д кровотечений; к 1931 г. им были опериро-

ваны 93 больных с летальностью 20,4%. С.С. Юдин и

Б.А. Петров с 1930 года стали на путь активной хирур-

гической тактики в лечении острых ЯГДК. В декабре

1952 г. Weinberg, впервые выполнил органосохраняю-

щую операцию — прошивание кровоточащего сосуда и

пилоропластику с ваготомией при ЯГДК.

Наша клиника на протяжении нескольких послед-

них десятилетий являлась пионером научных исследо-

ваний, основоположником ведущих тактических при-

нципов в обсуждаемом разделе неотложной хирурги-

ческой гастроэнтерологии. В октябре 1967 года, одни-

ми из первых в стране, сотрудниками клиники была

выполнена стволовая ваготомия с пилоропластикой по

Гейнике-Микуличу и иссечением кровоточащей язвы

(Панцырев Ю.М., Гринберг А.А. с соавт., 1969), поло-

жившая начало органосберегающей хирургии ЯГДК.

Тщательный анализ непосредственных и отдаленных

результатов данных вмешательств свидетельствует

о том, что органосохраняющие операции с ваготоми-

ей, применительно к запросам неотложной хирургии,

имеют существенные преимущества перед обширной

резекцией желудка.

Одной из первых в стране клиника начала изучение

и внедрение в клиническую практику методов эндо-

скопической диагностики, остановки и профилактики

язвенных кровотечений. Разработка метода прогнози-

рования риска рецидива кровотечения, основывающа-

яся на экспертном анализе клинико-эндоскопических

данных, позволила упорядочить процесс определения

показаний к срочному оперативному вмешательству,

заложить основы сближения взглядов сторонников

«консервативно-выжидательной» и «активно-агрессив-

ной» хирургической тактики.

Диагностика

Диагностика должна ответить на три основных воп-

роса: что послужило источником кровотечения; про-

должается ли кровотечение и каковы его темпы; какова

тяжесть перенесенного кровотечения.

Симптоматика

Клинические проявления острых, особенно мас-

сивных, гастродуоденальных кровотечений достаточно

ярки и складываются из общих симптомов, характер-

ных для кровопотери (резкая слабость, головокруже-

ние, потеря сознания) и проявлений, характерных для

кровотечения в просвет желудочно-кишечного тракта

(рвота свежей или видоизмененной кровью, мелена или

гематохезия).

Данные физикального обследования позволяют

судить о степени тяжести кровотечения и предполо-

жительно о его источнике. Спутанное сознание, резкая

бледность кожных покровов, частый пульс слабого

наполнения и напряжения, снижение артериального

и пульсового давления, наличие в желудке большого

количества крови и сгустков, а при ректальном иссле-

довании — черного жидкого либо с примесью крови

содержимого служат признаками острого массивного

кровотечения.

Диагностические методы

Неотложная эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС),

безусловно, является ведущим методом диагнос-

тики источника, типа и характера кровотечения.

Организованное в нашей клинике круглосуточное

дежурство эндоскопистов позволило выполнить неот-

ложную ЭГДС в первые часы с момента поступления

больных в стационар у 98,9% больных, что существен-

но повысило диагностическую ценность исследования,

предоставило клиницисту важные морфологические

критерии для определения риска рецидива кровоте-

чения. Источником кровотечения у 847 (69,4%) боль-

ных явилась дуоденальная язва, у 293 (24,0%) — язва

желудка, у 34(2,8%) — сочетанная форма язвенной^

болезни, у 46 (3,8%) — рецидивная пептическая язва. :

Продолжающееся кровотечение было диагностировано

у 20,8% больных; остановившееся самостоятельно или

под влиянием предпринятых консервативных меропри-

ятий кровотечение — у 78,1% больных. ЭГДС позволила

уточнить диагноз, обнаружить сочетанные осложнения

у 38,3% больных (стеноз у 18,7%, пенетрацию у 19,6% и

сочетание стеноза и пенетрации у 10,0%).

Рентгенологическое исследование верхних отделов

пищеварительного тракта, как метод экстренной диа-

гностики ЯГДК, отошло на второй план; в основном оно

применяется после остановки кровотечения как метод

474

Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни

дополнительной диагностики состояния рентген-ана-

томии и моторно-эвакуаторной функции желудочно-

кишечного тракта.

Селективная ангиография при ЯГДК имеет доста-

точно ограниченное использование и применяется в

специализированных учреждениях, обладающих необ-

ходимым оборудованием, в ситуациях, когда диагноз

не удается установить другими методами либо как

диагностический этап лечебного эндоваскулярного

вмешательства, направленного на эмболизацию крово-

точащей артерии.

Лабораторные методы диагностики (исследование

гемоглобина, гематокрита, дефицита глобулярного объ-

ема и объема циркулирующей крови, гемокоагуляции,

биохимических показателей) предоставляют очень

важные объективные сведения о степени тяжести кро-

вотечения и вызванных им нарушениях.

Лечение

В основе неоперативного лечения ЯГДК лежит соче-

танное применение методов лечебной эндоскопии и

современных средств консервативной терапии язвен-

ной болезни.

Методы лечебной эндоскопии используются с

целью временной, а в ряде случаев окончательной

остановки и профилактики кровотечения; нами наибо-

лее широко применялись моноактивная диатермокоагу-

ляция, инъекции абсолютного этанола и его растворов.

В последние годы возможности осуществления полно-

ценного локального гемостаза существенно расшири-

лись за счет внедрения видеосистем, сверхширокока-

нальных эндоскопов, методов клипирования, аргоно-

плазменной коагуляции,использования разработанного

и апробированного в нашей клинике «эндо-пинцета».

Непосредственная эффективность лечебной эндоско-

пии, при продолжающемся ЯГДК, составила 95,3%.

К современным средствам медикаментозного

лечения относятся антисекреторные препараты из

группы ингибиторов протонного насоса и блокаторов

Н

2

-гистаминовых рецепторов; антихеликобактерные

препараты; средства, ускоряющие регенеративные про-

цессы и обладающие цитопротективным действием.

Они позволяют создать благоприятные условия для

прекращения процессов деструкции в язвенном крате-

ре, в сочетании с эндоскопическими способами добиться

адекватного гемостаза без оперативного вмешательства

в 70—75% всех случаев язвенных кровотечений, отод-

винув операцию на этап плановой хирургии. У больных,

подлежащих неотложному оперативному лечению, вре-

менный гемостаз позволяет выиграть время и адекватно

подготовить их к неотложной операции. У больных со

значительной угрозой рецидива кровотечения, которые

не подлежат оперативному лечению вследствие край-

не высокой степени операционно-анестезиологичес-

кого риска, неоперативный гемостаз с использованием

активной динамической эндоскопии позволяет предо-

твратить рецидив кровотечения и, по нашим данным,

добиться устойчивого гемостаза без операции у 133

(76,9%) из 173 этих предельно тяжелых больных.

Хирургическая тактика у больных с ЯГДК, разрабо-

танная и используемая в нашей клинике, основывается

на дифференцированном подходе, сочетающем в себе

активный характер диагностических и лечебных меро-

приятий с дифференцированным определением показа-

ний к неотложному оперативному вмешательству.

Показания к неотложным оперативным вме-

шательствам диктовались невозможностью достичь

надежного гемостаза с помощью нехирургических

методов.

Экстренную операцию выполняли больным с про-

фузным продолжающимся кровотечением; больным с

массивным кровотечением, для которых консерватив-

ные мероприятия, включая эндоскопические методы,

оказались неэффективными, а также больным с реци-

дивом кровотечения в клинике.

Срочную операцию считали показанной больным с

язвенным кровотечением, остановка которого консер-

вативными способами была недостаточно надежной,

и имелись указания на высокий риск рецидива кро-

вотечения. Больным этой группы хирургическое вме-

шательство, как правило, производили в течение 12—

24 часов от поступления — времени, необходимого для

подготовки больного к операции.

Выбор метода операции и решение о возможности

выполнения неотложного оперативного вмешательства

прежде всего зависели от тяжести состояния больного,

степени операционно-анестезиологического риска и, без-

условно, от локализации и характера кровоточащей язвы.

Стволовую ваготомию с пилоропластикой, в соче-

тании с прошиванием (иссечением) кровоточащей язвы,

а при пенетрации — с выведением язвенного кратера

из просвета кишки (экстрадуоденизацией), считали

методом выбора при кровоточащей дуоденальной язве,

в том числе у больных с высокой степенью операцион-

ного риска, и выполнили ее у 153 (42,9%) больных.

К выполнению лапароскопической стволовой

ваготомии и пилоропластики из мини-доступа при

расположении источника кровотечения в луковице

двенадцатиперстной кишки приступили в последние

годы; эта операция находится в стадии клинического

изучения.

475

Абдоминальная хирургия

Антрумэктомию с ваготомией при дуоденальной

язве считали показанной у больных со сравнительно

небольшой степенью операционного риска.

Резекцию желудка (гемигастрэктомию), как пра-

вило, производили при желудочной локализации язвы;

в общей сложности выполнили 149 (41,7%) таких опе-

раций.

Послеоперационный период у больных, перенес-

ших прошивание кровоточащей язвы и органосберега-

ющие операции с ваготомией, имеет ряд особенностей и

должен планироваться в соответствии с современными

требованиями хирургической гастроэнтерологии.

После прошивания кровоточащей язвы без выпол-

нения ваготомии (эту группу, как правило, составляют

больные высокого операционно-анестезиологического

риска) — в ближайшем послеоперационном периоде

больному назначается курс противоязвенной терапии,

включающий в себя ингибиторы протонной помпы либо

последнее поколение Н

2

-блокаторов, а также комплекс

антихеликобактерной терапии. После выписки из ста-

ционара больные подлежат диспансерному наблюде-

нию у гастроэнтеролога, который определяет необходи-

мость проведения поддерживающей медикаментозной

терапии язвенной болезни, направленной на снижение

числа рецидивов язвенной болезни и предотвращение

повторных кровотечений.

После органосберегающих операций с ваготоми-

ей особенностью послеоперационного периода явля-

ется необходимость профилактики моторно-эвакуатор-

ных расстройств оперированного желудка. Уже на этапе

оперативного вмешательства, при диагностике суб- или

декомпенсированного стеноза либо возникновении тех-

нических трудностей при выполнении пилоропластики,

за область связки Трейца устанавливали тонкий зонд

для энтерального питания. Кроме того, в послеопера-

ционном периоде применяли препараты группы проки-

нетиков. Существенным моментом послеоперационного

ведения являлось принятие решения о необходимости

поддерживающей антисекреторной терапии, а также

о проведении эрадикационной антихеликобактерной

терапии.

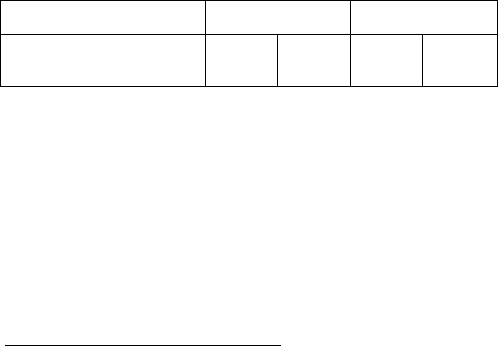

Полученные результаты

Из общего числа больных с ЯГДК в неотложном

порядке было оперировано 357 (29,3%) больных.

Послеоперационная летальность на 357 неотлож-

ных операций составила 9,0% (32 летальных исхода)

(табл. 2). За период 1990—1995 гг. было выполнено 182

неотложные операции с летальностью 9,3%; за период

1996—2001 гг. — 175 операций с летальностью 8,6%.

Таблица 2. Характер оперативных вмешательств,

выполненных у больных с ЯГДК

Характер операции

1990-1995 гг.

1996-2001 гг.

Опери-

рованы

Умерли

Опери-

рованы

Умерли

Дуоденальная язва

ТВ + пилоропластика 81 5 (6,2%) 72 4 (5,6%)

СП В + пилороилас- 3 0 0 0

тика

Лапароскопическая 0 0 12 О

ТВ + пилоропластика

ТВ + антрумэктомия 6 0 7 2

(28,6%)

Резекция желудка 6 2 2 0

(гемигастрэктомия) (33,3%)

Пилоропластика + 12 7 12 2

прошивание язвы (58,3%) (16,7%)

Желудочная язва

Резекция желудка 73 2(2,7%) 68 6(8,8%)

(гемигастрэктомия)

Гастротомия + проши- 1 1 2 1 (50%)

ванне язвы (100%)

ВСЕГО 182 17 175 15

(9^3%) (8,6%)

Среди погибших больных преобладали пациенты с

исходным крайне тяжелым состоянием, обусловленным

тяжелой степенью кровопотери и/или сопутствующей

патологией. Общие послеоперационные осложнения,

развившиеся у больных пожилого и старческого воз-

раста с тяжелой терапевтической патологией, пос-

лужили причиной послеоперационной летальности у

21 (65,6%) больного.

Среди хирургических причин летальных исходов

наиболее часто отмечалась несостоятельность швов

культи двенадцатиперстной кишки либо наложенных

соустий, а также послеоперационный панкреонекроз.

Такие осложнения послужили причиной летальных

исходов у 11 (34,4%) больных.

Летальных исходов после малоинвазивных лапарос-

копических операций не было.

Общая летальность среди 1220 больных с язвенными

гастродуоденальными кровотечениями за анализиру-

емый период составила 5,8%, за последний 6-летний

период она снизилась до 4,9%.

Достижения клиники 1960—1980-х годов явились

хорошей основой для настоящей работы коллектива,

позволив утвердить активную дифференцированную

тактику, разработанную в клинике; пополнить совре-

476

Хирургическое лечение ослощненной язвенной болезни

менными средствами диагностику, следовательно, и

лечение язвенных гастродуоденальных кровотечений.

Основными направлениями в улучшении качества лече-

ния подобных больных являются: разработка новых

методов неоперативного (эндоскопического и медика-

ментозного) гемостаза, совершенствование хирурги-

ческой тактики на основе объективизации прогнозиро-

вания риска рецидива кровотечения и оценки степени

операционно-анестезиологического риска; совершенс-

твование техники и методов неотложных хирургических

вмешательств, обеспечение адекватной интенсивной

терапии и профилактики рецидива кровотечения на

всех этапах лечения.

Язвенный

пилородуоденальный стеноз

Частота заболевания

Пилородуоденальный стеноз развивается у 5—47%

больных, страдающих язвенной болезнью (Курыгин А.А.,

1977; Кузин М.И., 1987; Rubin D.C., 1992). За последние

12 лет в клинике произведено 1597 оперативных вме-

шательств по поводу осложненной язвенной болезни.

Из них в связи с пилородуоденальный стенозом опе-

рированы 34,5% больных. Средний возраст пациентов

составил 44,3 ± 4,4 года, при этом мужчин было в 5 раз

больше, чем женщин (5 : 1). Сравнение количества опе-

рированных в 1990—1995 гг. и 1996—2001 гг.: 312 и 219

соответственно показало, что число хирургических вме-

шательств в последние б лет при пилородуоденальном

стенозе несколько снизилось. Снижение частоты стено-

зов, требующих хирургического лечения, можно связать

с активным внедрением в клиническую практику новых

антисекреторных препаратов, а также с применением

антихеликобактерных средств (Циммерман Я.С., 2000).

Тем не менее мы не наблюдали резкого уменьшения

числа случаев стеноза, что, очевидно, связано с отсутс-

твием хорошо организованной системы лечения и дис-

пансерного наблюдения за больными с неосложненной

язвой.

Классификация

Как известно, существуют клинические, анатомичес-

кие и функциональные критерии для выделения раз-

личных стадий пилородуоденального стеноза. При этом

стадию пилородуоденального стеноза, по нашему мне-

нию, можно определить лишь при сопоставлении клини-

ческих, рентгенологических, эндоскопических данны/ и

результатов исследования моторной функции желудка.

В нашей клинике используется следующая классифика-

ция стенозов, изложенная в монографии, вышедшей в

1979 году (Панцырев Ю.М., Гринберг А.А.).

Классификация пилородуоденальных стенозов:

• 1-я стадия — формирующийся;

• 2-я стадия — компенсированный;

• 3-я стадия — субкомпенсации;

• 4-я стадия — декомпенсации.

Патофизиологические

нарушения в организме

Деформация и сужение пилородуоденальной облас-

ти развивается вследствие рубцевания многократно

рецидивирующих язв, что влечет за собой ту или иную

степень ее непроходимости, нарушение желудочной

эвакуации. С прогрессированием стеноза желудок

теряет свои компенсаторные способности, растягива-

ется, увеличивается в своих размерах, ослабляется его

перистальтика, что еще в большей степени усугубляет

нарушение желудочной эвакуации. Чтобы компенсиро-

вать опорожнение желудка, наступают гипертрофия его

мышечной оболочки и усиление двигательной активнос-

ти. Однако такая работа не беспредельна, и постепенно

появляются признаки ее декомпенсации. Рвота желу-

дочным содержимым, замедление эвакуации пищи из

желудка нарушают питание и жизнедеятельность боль-

ного. При суб- и декомпенсированном стенозе отмечают

прогрессирующий метаболический алкалоз, нарушение

водно-электролитного и белкового баланса.

Краткий исторический очерк

Следует отметить, что первые операции ваготомии

и пилоропластики при пилородуоденальном стенозе

не получили должной оценки (Weinbergetal J.A., 1956;

Kraft R.0. et al., 1964; Harper, 1966). Хирурги указывали

на возможность развития атонии желудка и нарушений

желудочной эвакуации в послеоперационном перио-

де. Однако в последующих работах (Rachlin Z., 1970;

Davis N.P., Williams J.A., 1971) подтверждалась возмож-

ность применения операций с ваготомией при пилоро-

дуоденальном стенозе, при этом авторы подчеркивали,

что угроза развития эвакуаторных расстройств явно

преувеличена и послеоперационный период может про-

текать гладко.

В отечественной литературе одно из первых сооб-

щений о применении ваготомии с дренирующими желу-

док операциями при стенозе выходного отдела желудка

477

Абдоминальная хирургия

опубликовано в 1973 гг. (Панцырев Ю.М. и соавт.).

Одним из последних исследований явилась моногра-

фия, вышедшая из нашей клиники (Агейчев В.А. и

соавт., 1985), которая в полной мере отразила клини-

ко-патофизиологическое обоснование хирургической

тактики при язвенном пилородуоденальном стенозе.

Весьма привлекательны операции с ваготомией в мало-

инвазивном исполнении с привлечением лапароскопи-

ческой техники (Mouiel J., Katchkhouda К., 1989).

Диагностика

Симптоматика

При 1 стадии стеноза отмечаются клинические про-

явления основного заболевания — язвенной болезни.

Общее состояние больных не нарушено.

При 2 стадии — наряду с «язвенными» болями

настойчиво проявляется чувство переполнения в эпи-

гастрии после приема пищи. Эпизодически появляется

рвота, которая приносит больному облегчение на неко-

торое время. При зондировании желудка откачивается

умеренно увеличенное (200—500 мл) количество желу-

дочного содержимого с кислым, слегка неприятным

запахом и примесью недавно принятых пищевых масс.

Общее состояние больных не нарушено.

При 3 стадии — больной ощущает постоянное чувс-

тво тяжести и переполнения в эпигастральной области,

которые сочетаются с болью и отрыжкой воздухом.

Ежедневно, по нескольку раз в день, бывает обильная

рвота сразу или через 1—2 часа после еды только что

принятой и съеденной накануне пищей, без признаков

гнилостного брожения. Натощак в желудке при зондиро-

вании определяется большое количество содержимого.

В этой стадии стеноза больной отмечает похудание.

При 4 стадии — развивается прогрессирующий

желудочный стаз, растяжение желудка. Состояние

больного ухудшается, наблюдается резкое обезвожи-

вание. Характерна землистая окраска потерявших тур-

гор кожных покровов. Недомогание, апатия и вялость

подавляют другие симптомы болезни. Чувство распира-

ния в эпигастрии заставляет больного вызывать рвоту.

Рвотные массы в огромном количестве содержат зло-

вонное разлагающееся содержимое с остатками пищи,

съеденной много дней назад.

Данные физикального обследования

При начальных стадиях стеноза общее состояние

больны/ не страдает, размеры желудка остаются нор-

мальными и выявить каких-либо специфических для

стеноза симптомов не представляется возможным. При

поздних стадиях прогрессирует потеря массы тела,

зачастую больной кахектичен и при осмотре опреде-

ляется увеличение перкуторных границ желудка, аус-

культативно выявляется шум плеска. При зондировании

из желудка аспирируют в большом количестве (более

500 мл) застойное желудочное содержимое с неприят-

ным запахом.

Диагностические методы

Рентгенологическое исследование: при ранних ста-

диях стеноза (1 и 2-й) отмечают рубцово-язвенную

деформацию в пилородуоденальной зоне, умеренное

увеличение размеров желудка, возможна задержка

эвакуации до 12 часов. При поздних (3 и 4-й) стадиях

выявляются признаки декомпенсации моторики желуд-

ка — его расширение и ослабление перистальтики с

задержкой эвакуации более 12 часов, при резком суже-

нии пилородуоденального канала.

Эзофагогастродуоденоскопия: на ранних стадиях

стеноза в пилоробульбарной зоне выявляется грубая

рубцово-язвенная деформация с относительным суже-

нием данной области, не препятствующим проведению

эндоскопа в нижележащие отделы двенадцатиперстной

кишки. При поздних стадиях стеноза выявляется рез-

кое сужение пилородуоденального канала, делающего

невозможным проведение эндоскопа и осмотр нижеле-

жащих отделов двенадцатиперстной кишки; кроме того,

отмечается значительное увеличение размеров желуд-

ка с признаками нарушения эвакуации из него.

Исследование моторной функции методом ионома-

нометрии дает представление о тонусе, частоте, амп-

литуде сокращений желудка натощак и после приема

пищевого раздражителя, позволяет определить время

задержки начальной эвакуации. На ранних стадиях сте-

ноза — тонус желудка нормальный или повышенный,

характерна инверсия амплитуд и интервалов сокра-

щений с урежением ритма активных сокращений. При

поздних стадиях — определяется снижение тонуса

желудка, редкие сокращения сниженной амплитуды,

задержка начальной эвакуации.

Лабораторная диагностика (при поздних стадиях

стеноза) определяет признаки метаболического алка-

лоза, эксикоза, гипогликемии, гипопротеинемии.

Лечение

Консервативная терапия при пилородуоденальном

стенозе является по своей сути предоперационной под-

478

Хирургическое лечение осложненной язвенной болезни

готовкой больных к плановому хирургическому вмеша-

тельству. Она направлена на заживление активной язвы

с применением современных антисекреторных средств

и антихеликобактерных препаратов.

Кроме того, при имеющихся расстройствах лечение

должно быть направлено на коррекцию обменных про-

цессов и восстановление массы тела. Последнее дости-

гается парентеральным введением солевых и белковых

растворов, а также проведением зондового энтераль-

ного питания при выраженных стадиях стеноза (зонд

проводится ниже области стеноза с помощью эндоско-

пической техники).

Важное значение следует уделить восстановлению

или улучшению двигательной функции желудка, создав

условия для профилактики развития послеоперацион-

ных осложнений, включающих моторно-эвакуаторные

расстройства. С этой целью применяются современные

прокинетики, а также декомпрессия желудка (фракци-

онное зондирование желудка либо постоянная аспира-

ция через назогастральный зонд).

Хирургическая тактика

Процесс рубцевания пилородуоденальной зоны

носит необратимый и прогрессирующий характер.

Отсюда понятно, что лечение данного осложнения

может быть только оперативным, независимо от тяжес-

ти клинических проявлений, степени расширения

желудка, нарушений его моторной и эвакуаторной

функции.

В выборе метода оперативного вмешательства сле-

дует учитывать: стадию развития стеноза и степень

нарушений моторной функции желудка и двенадца-

типерстной кишки, а также особенности желудочной

секреции и степень операционного риска.

Стволовой ваготомии в сочетании с дрениру-

ющими желудок операциями отдаем предпочтение

(в 55% случаев — 294 больных) при формирующем-

ся, компенсированном и отчасти при субкомпенсиро-

ванном пилородуоденальной стенозе, когда больные

получили адекватную предоперационную подготовку

(восстановление тонуса желудка и темпов желудочного

опорожнения).

Лапароскопическую стволовую ваготомию с

пилоропластикой из мини-доступа выполняем при фор-

мирующемся и компенсированном стенозе.

Селективную проксимальную ваготомию в соче-

тании с пилоропластикой применяем редко, практичес-

ки только при 1 стадии стеноза.

Ваготомию с антрумэктомией считаем показанной

при пилородуоденальных стенозах с признаками суб- и

декомпенсации, а также при сочетанной форме язвен-

ной болезни.

Резекцию желудка (гемигастрэктомию) выпол-

няем у больных с декомпенсированным стенозом, со

сниженной кислотопродукцией желудка.

Послеоперационный период

Ведение больных после операций с ваготомией,

выполненных по поводу стеноза, имеет свои особен-

ности; в первую очередь это связано с необходимостью

создания условий для профилактики нарушений желу-

дочной эвакуации.

В группе оперированных в 1990—1995 гг. в ран-

ние сроки после операции стволовой ваготомии и

пилоропластики (173 пациента) желудочный стаз диа-

гностировали в 27,6% (у 48 больных). Он был как фун-

кциональной, так и смешанной природы (с сужением

области пилоропластики воспалительными изменения-

ми слизистой оболочки). У большинства больных желу-

дочный стаз был легкой степени. В последующие годы

(1996—2001 гг.) отметили снижение частоты появления

гастростаза до 12,9% (16 больных из 121). Это связано

с применением разработанной в клинике системы про-

филактики нарушений моторно-эвакуаторной функции

в раннем послеоперационном периоде.

Суть ее заключается в том, что на основе клинико-

инструментального обследования больных до опера-

ции определяется степень риска развития указанных

нарушений. Высоким указанный риск признавался у

пациентов при сочетании более 3-х нижеизложенных

признаков: длительный язвенный анамнез; наличие

частых обострений (более 2-х раз в год); субкомпен-

сированный пилородуоденальный стеноз; нарушение

координации работы смежных отделов желудка и две-

надцатиперстной кишки; снижение моторной активнос-

ти двенадцатиперстной кишки; дуоденогастральный

рефлюкс; грубый язвенно-инфильтративный процесс

в пилородуоденальной области, выявленный во время

операции, а также истончение стенки желудка. У боль-

ных с высоким риском появления гастростаза интра-

операционно устанавливали назоеюнальный зонд для

энтерального питания, с первых суток назначали проки-

нетики и проводили физиотерапию (амплипульс).

Полученные результаты

За период 1990—2001 гг. по поводу пилородуо-

денального стеноза всего оперирован 531 больной с

низкой послеоперационной летальностью, составившей

0,75% (табл. 3).

479

Абдоминальная хирургия

Таблица 3. Характер оперативных вмешательств

при пплородуодснальном стенозе

Характер операции

(990-1995 гг. 1996-2001 гг.

Опери-

рованы

Умерли

Опери-

рованы

Умерли

СПВ + пплороплас- 27 0 4 0

тика

ТВ + пилоропластика 173 3(1.9%) 121 1(0,8%)

Лапароскопическая 0 0 31 0

ТВ + пилоропластика

Ваготомия + антру- 89 0 51 О

мэктомия

Резекция желудка 23 0 2 0

ВСЕГО 312 3 219 1

(0,9%) (0,4%)

Динамическое наблюдение за больными в отдален-

ные сроки предусматривало клиническую оценку состо-

яния больного, исследование секреторной, моторной и

эвакуаторной функции желудка. В отдаленном пос-

леоперационном периоде (свыше 3 лет) обследовали

115 больных, при этом получены следующие результа-

ты (классификация Visick). Visick I (отличный резуль-

тат) в 80% (92 пациента), Visick II (хороший результат)

в 11,4% (13 больных), Visick III (удовлетворительный

результат) в 4,3% (5 больных), Visick IV (плохой

результат) в 4,3% (5 больных). Рецидив заболевания

выявлен у 5 пациентов, что составило 4,3%. Никто

из представленных больных не был оперирован пов-

торно.

В качестве перспектив лечения пилородуоденально-

го стеноза можно отметить организацию качественной

медикаментозной терапии язвенных больных специа-

листами гастроэнтерологами, что несомненно должно

уменьшить число хирургических вмешательств при дан-

ном осложнении язвенной болезни.

Литература

1. Агейчгв В.А., Панцырев Ю.М., Чернякевич С.А. Пилородуо-

денальный язвенный стеноз. Ереван, 1985,240 с.

2. Гринберг А.А., Затевахин И.И., Щеголев А.А. Хирургическая

тактика при язвенных гастродуоденальных кровотече-

ниях. Москва, ТПЭ, 1996, 149 с.

3. Майстренко И.А., Мовчун К.Н. Хирургическое лечение язв

двенадцатиперстной кишки. СПб.: Гиппократ, 2000,348 с.

4. Маят B.C., Панцырев Ю.М., Квашнин Ю.К. и др. Резекция

желудка и гастрэктомия. М.: Медицина, 1975, 356 с.

5. Неймарк И. И. Прободная язва желудка и двенадцатиперс-

тной кишки. Барнаул, Алтайское книжное издательство,

1988, 334

с.

6. Панцырев Ю.М., Гринберг А.А. Ваготомия при осложнен-

ных дуоденальных язвах. М.: Медицина, 1979,160 с.

7. Панцырев Ю.М., Михалев А.И., Федоров Е.Д., Натрошви-

ли И.Г. Опыт применения малоинвазивных вмешательств

с использованием лапароскопической техники при ослож-

нениях язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии,

колопроктологии, 2000, № 6, с. 65—68.

8. Панцырев Ю.М., Михалев А.И., Федоров Е.Д., Натрошви-

ли И. Г. Опыт применения малоинвазивных вмешательств

с использованием лапароскопической техники при ослож-

нениях язвенной болезни двенадцатиперстной кишки.

Сборник трудов научно-практической конференции, пос-

вященной 70-летию со дня рождения проф. Ю.А. Несте-

ренко, М., 2000, с. 31—40.

9. Циммерман Я.С. Хронический гастрит и язвенная болезнь.

Пермь, 2000, 250 с.

10. Юдин С.С. Этюды желудочной хирургии. М.: Медгиз, 1955,

264

с.

П. Rubin D.C. В кн. Manuel of Therapeutics. Boston, Toronto,

London. 1992.

12. Swain C.P. Gastrointestinal haemorrhage. Clinical gastroen-

terology. 2000, v. 14, № 3, p. 357—515.

480