Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Радикалм

i Оуоденопластина в хирургии осложненных дуоденальных язв

Рис. 5. Вариант сегментарной дуоденопластикп при рубцовом стенозе: А - мобилизация и пересечение боковых стенок по-

врежденного сегмента ДПК; Б - мобилизация и пересечение задних стенок поврежденного сегмента ДПК; В - мобилизация

завершена; Г — окончательный вид дуоденальной раны

пристеночная мобилизация (лигирование луко-

вичных сосудов) осуществляются только при необ-

ратимых изменениях сегмента;

дуоденотомия выполняется после разъединения

инфильтрата или перипроцесса только от центра

язвенного очага;

ш послойное иссечение патологически измененных

участков по краю язвы (рубца).

Выполненные нами многочисленные исследова-

ния патологической анатомии гастродуоденального

перехода при осложненных формах язвенной болезни

позволяют значительно расширить представление об

501

Абдоминальная хирургия

индивидуальном сценарии течения болезни и морфо-

функциональных взаимосвязях ЖКТ в целом.

Основные принципы

и технологии восстановления

АПК

На этапе пластического восстановления решаются

следующие технологические задачи: 1)восстановление

мобильности гастродуоденального перехода; 2) исклю-

чение натяжения в швах дуоденальных анастомозов;

3) устранение несоответствия диаметров надстеноти-

ческого и постстенотического концов ДПК; 4) оптималь-

ное использование псевдодивертикулов для пластичес-

кой реконструкции луковицы; 5) устранение кратера

пенетрирующей язвы; б) обеспечение физической и

биологической герметичности кишечных швов.

Дуоденальные дефекты неповторимы по своему раз-

нообразию форм и размеров: от локального поврежде-

ния 1—2 стенок, расположенного в пределах одного

уровня, до альтерации всей проксимальной полови-

ны ДПК. Сохраняются лишь хорошо кровоснабжаемые

стенки. Так как кровоснабжение идет со стороны боко-

вых стенок, сохраняемый нервно-мышечный дуоденаль-

ный «мостик» максимально должен включать боковую

стенку. Задняя и передняя стенка (или их часть) сохра-

няются, если они хорошо кровоснабжаются со стороны

одной из оставленных боковых стенок. Если заднюю и

переднюю стенки, несущие осложненные язвы, можно

удалить и сохранить обе боковые стенки, то, удалив обе

боковые стенки, несущие осложненные язвы, сохранить

переднюю и заднюю стенки невозможно из-за нару-

шения кровоснабжения в этом сегменте. Вторичная

шпора (псевдопривратник), как правило, в сохраняемом

нервно-мышечном дуоденальном мостике полностью

расправляется. Однако и отечную шпору, даже плохо

расправляющуюся, но с хорошим кровоснабжением

можно оставить.

Для устранения натяжения в швах дуоденальных

анастомозов необходим учет анатомической органи-

зации ГДП и изменений, вызванных язвенной аль-

терацией. Для придания необходимой мобильности

ГДП луковица в надстенотической части полностью

отделяется от ПЖ. Край дуоденальной стенки должен

быть удаленным от кратера язвы на 1—1,5 см, а зона

вхождения терминальных сосудов в боковые стенки

ДПК должна отстоять не более чем на 1,5 см от края

ДПК (см. рис. 5). Мобилизация нижней горизонталь-

ной части ДПК, а при необходимости с полным выве-

дением ее из-под корня брыжейки, полностью снимает

натяжение швов в дуоденальных анастомозах любой

конфигурации и конструкции.

При иссечении осложненной язвы и циркулярного

рубцового стеноза образуется сегментарный дефект,

по длине от одного до нескольких уровней ДПК. На

обоих концах могут образоваться различной формы и

величины лоскуты с сохраненным кровоснабжением.

Допустимо лишь дозированное моделирование острых

углов лоскутов. Из-за значительного надстенотического

расширения просвета кишки возможно несоответствие

адаптируемых концов ДПК. Адаптация проксимального

и дистального концов ДПК при формировании дуо-

денального анастомоза достигается дополнительным

продольным рассечением передней стенки дистального

конца по средней линии. Линия дуоденального анас-

томоза не бывает правильно циркулярной. Чаще она

получается ломаной, повторяющей многообразие форм

контуров лоскутов проксимального конца.

Пластическое закрытие дефектов при выполнении

мостовидной дуоденопластики осуществляем рет-

роградным смещением боковой и передней стенок

дистальной части ДПК.

Важным этапом технологии радикальной дуодено-

пластики (РДП) является адаптация кишечной стенки.

Задняя стенка анастомоза формируется одним рядом

узловых серозно-мышечно-подслизистых швов расса-

сывающейся мононитью 4—5/0. При этом на прокси-

мальном конце захватываются края стенки луковицы с

вовлечением до 0,7 см обнаженного подслизистого слоя

и до 0,5 см серозно-мышечного слоя. На дистальном

фиксированном к поджелудочной железе (ПЖ) крае,

кроме подслизистого и мышечного слоя, захватыва- |

ется и ее капсула. Все швы накладываются предва-

рительно с частотой не более 2-х на 1 см. Линия шва

задней стенки герметизируется сальником на сосу-

дистой ножке, предварительно проведенного через

сальниковую сумку и «окно» в пилоро-панкреатичес-

кой связке. При этом отграничивающий создаваемую

луковицу сальник включается в швы дуоденального

анастомоза. Посредине брыжеечного края боковых

стенок луковицы накладываются швы связки. Передняя

полуокружность анастомоза формируется рядом серо-

зно-мышечных подслизистых компрессирующих швов с

частотой 3 на 1 см.

Максимальное расправление в межшовных проме-

жутках адаптируемых стенок и расширение за счет

псевдодивертикулов удлиняет протяженность линии

швов, исключая сужение анастомоза.

Кратер пенетрирующей язвы после удаления некро-

тического детрита устраняется оментопластнкой.

Сальник фиксируется к фиброзным краям кратера и

502

Родикапьния дуоденопластика в хирургии осложненных дуоденальных язя

Рис. 6. Варианты пилоро-энтероанастомоза: а — искусственный привратник — концево-петлевой гастроэнтероаиастомоз

и искусственная кардия после селективной проксимальной ваготомии (СПВ); б, в — варианты замещения проксимальной

части двенадцатиперстной кишки (в — энтеродуоденопластика, г — гастродуоденопластика)

дну. Сальниковая прослойка между ДПК и зоной пенет-

рации исключает рубцовую фиксацию привратника.

Показанием к выполнению сегментарной дуоде-

нопластики является обширная язвенная альтерация

задней и боковых стенок.

Таким образом, основными типами радикальной

дуоденопластики являются мостовидная и сегментар-

ная, определяемые количеством стенок по окружности,

разрушенных язвенным процессом. Указание уровня

локализации рубцово-язвенного процесса определя-

ет вид РДП: пилоробульбопластика, бульбопластика,

бульбодуоденопластика, пилородуоденопластика. При

тубулярных стенозах чаще выполнялась сегментарная

дуоденопластика после их иссечения.

Околопилорическоерасположениеязвы значительно

усложняет выполнение дуоденопластики по следующим

причинам: риск ятрогенного повреждения привратника,

его сосудов и нервов; необходимости восстановления

пилорического жома при его рубцово-язвенном по-

вреждении.

По нашим данным, лишьу 8% больных с околопилори-

ческой локализацией язв есть изменения миоструктуры

сфинктера. Манипуляции в непосредственной близос-

ти с пилорическом жомом выполняются под двойным

контролем со стороны слизистой и серозной оболочки.

Пилорический жом под контролем открытой поэтап-

ной дилатации высвобождается из рубцово-спаечного

перипроцесса. После прицельного иссечения порции

миосклероза сохраненное кольцо пилорического жома

полностью расправляется, сохраняется замкнутость его

миоструктуры.

В том редком случае, когда миоструктура сфинктера

привратника необратимо изменена на значительном

протяжении, необходимо первично реконструктивное

вмешательство. Из значительного числа апробирован-

ных вариантов оптимальным является создание ареф-

люксного пилоро-энтероанастомоза (рис. б).

Сложность выполнения РДП значительно возраста-

ет при околососочковой локализации язвы. Удаление

патологического очага сопряжено с риском повреж-

дения поджелудочной железы, терминальных отде-

лов холедоха и вирсунгова протока, магистральных

и ланкреатодуоденальных сосудов. Надсосочковые

пенетрирующие язвы могут повреждать холедох с

формированием холедохо-дуоденальных свищей или

продленных рубцовых структур терминального интра-

панкреатического отдела холедоха и вирсунгова про-

тока. Кроме того, осложненные околососочковые язвы

могут сопровождаться выраженным отеком, нарушаю-

щим проходимость малого и большого дуоденальных

сосочков, с последующим развитием холецистита и

панкреатита.

Наиболее простая и часто встречающаяся анатоми-

ческая ситуация при сегментарной дуоденопластике

в постбульбарной зоне, когда пенетрирующая язва

располагается на 1—1,5 см выше БДС. Тогда линия

503

Абдоминальная хирургия

Рис. 7. Вариант сегментарной дуоденопластики с вмешательством на структурах большого дуоденального сосочка ( папил-

лосфинктероп ластика)

задней стенки дуоденального анастомоза проходит

на 0,5 см проксимальнее основания БДС. Реже край

пенетрирующей язвы достигает основания БДС. После

удаления необратимо измененных стенок ДПК обна-

жалось основание сосочка, через которое вынужденно

проходила линия анастомоза, что усиливало опасность

развития острого послеоперационного панкреатита.

Для профилактики острой внутрипротоковой гипертен-

зии необходима временная декомпрессия путем катете-

ризации вирсунгова протока и холедоха (рис. 7). Если

пенетрирующая язва приводила к стенозу сосочка,

резецировалась его трансформированная часть и одно-

моментно с дуоденопластикой выполнялась папилло-

сфинктеропластика. При стриктуре вирсунгова протока

выполнялась вирсунгопластика. Для устранения холе-

доходуоденальных свищей разработаны индивидуаль-

ные варианты задних холедоходуоденальных анастомо-

зов (ХДА)

{рис.

8).

К недостаткам подобных вмешательств относится

частое развитие на фоне ХДА холангита. У ряда боль-

ных пришлось выполнить транспозицию холедоха с

созданием арефлюксной конструкции холедоходу-

оденального или холедохо-кишечного анастомозов

(см. рис. 7).

При вынужденных обширных сегментарных иссече

ниях стенок двенадцатиперстной кишки, ее непреры

ность восстанавливалась простыми пилородуоденаль

ными анастомозами, в том числе и околососочковым •

Потеря функционально значимой проксимальной ча

ДПК нарушает автономность желудка. Поэтому Д

коррекции этих осложнений мы применяем соотве ^

вующие сложные формы восстановления гастродУ^

денального перехода стенкой желудка или сегм

тощей кишки на сосудистой ножке.

прИ

Выполнение радикальной дуоденопластики ^

«декомпенсированных» тубулярных стенозах

504

^~ла

уо

а

е

„о

ЛЛОШ

шт

в хирургии осложненных дуоденальных язв

Рис. 8. Этапность выполнения холедоходуоденопластики

свои особенности. При декомпенсированном стенозе,

приводящем к изменению синтопии ГДП, возрастает

опасность повреждения привратника и большого дуо-

денального сосочка. Дуоденотомию следует выполнять

только после дезинвагинации стеноза. При интрадуоде-

нальном исследовании дилатированный пилорический

жом не удается обнаружить пальпацией. Под влиянием

многократных механических раздражений пальцем со

стороны слизистой он всегда восстанавливает способ-

ность к сокращению.

Особенности

послеоперационного ведения

Нами разработан комплекс профилактических

мероприятий, позволяющих гарантированно исключить

внутрижелудочную и дуоденальную гипертензию, анас-

томозит, послеоперационный панкреатит, несостоятель-

ность кишечных швов, нагноение послеоперационной

раны. Это обеспечивается подконтрольной установкой

назогастрального зонда с постоянной санацией и аспи-

рацией желудочного секрета до восстановления эваку-

аторной функции (3—7 суток).

Анализ технических особенностей операции позво-

лил выделить следующие предрасполагающие факторы

развития послеоперационного панкреатита:

• зондовое антеградное исследование холедоха при

его вовлечении в язвенный очаг;

• повреждение санториниева протока;

• вовлечение паренхимы поджелудочной железы

непосредственно у БДС в линию швов;

• мобилизация нижнегоризонтальной ветви ДПК;

• послеоперационный дуоденостаз.

505

Абдоминальная хирургия

Сравнительно меньшую частоту манифестирования

послеоперационного панкреатита мы связываем с про-

филактическим использованием (в последние б лет)

синтетического октапептида деривата соматостати-

на — Sandostatin. Препарат назначался однократно

в первые сутки после операции в дозе 0,1 mg. При

отрицательной клинико-инструментальной динамике

препарат вводили дважды в сутки до купирования вос-

паления и нормализации показателей амилазы крови.

Проведенный анализ свидетельствует, что исполь-

зование прецизионной хирургической технологии, диф-

ференцированное применение усовершенствованных

способов лечения и активная периоперационная про-

филактика панкреатита позволяют в послеопераци-

онном периоде значительно снизить частоту развития

осложнений у наиболее сложной категории больных.

Перспективы развития метода

Революция в медикаментозной терапии позволила

снизить частоту применения СПВ после спасительной

радикальной дуоденопластики до 10%. Наметившаяся

тенденция хирургического и терапевтического пар-

тнерства в лечении осложненной язвенной болезни

показала оправданность выполнения ранней изолиро-

ванной радикальной дуоденопластики, направленной

на профилактическое устранение стенотических руб-

цово-язвенных деформаций, опережающей развитие

угрожающих жизни осложнений: кровотечение, перфо-

рацию и декомпенсированный стеноз.

Сосредоточение пациентов с осложненной язвенной

болезнью в специализированных стационарах значитель-

но повысит эффективность хирургического лечения и

создает возможность освоения и ускоренного внедрения

сложных технологий радикальной дуоденопластики.

На базе Российского центра функциональной хирур-

гической гастроэнтерологии имеется возможность

создания всероссийской школы хирургического лечения

осложненной язвенной болезни ДПК, подготавливающей

специалистов для гастроэнтерологических центров.

Литература

1. 0ноприевВ.И.,ЗамулинЮ.Г.,СиюховШ.Т.Дуоденопластика —

новый тип дренирующей желудок операции при селектив-

ной проксимальной ваготомии у больных со стенозирую-

щими язвами двенадцатиперстной кишки. Всерос. научно-

практ. конф. хирургов. Саратов, 1980, с. 239—240.

2. Оноприев В.И., Замулин Ю.Г., РозовойА.А. Дуоденопластика

и селективная проксимальная ваготомия / Хирургия. 1982,

№3, с. 77—79.

506

3. Оноприев В.И. Этюды функциональной хирургии язвенной

болезни. Краснодар, 1995, 295 с.

4. Оноприев В.И., Генрих СР. Surgical techniques for removal

of complicated duodenal ulcer and new technique of Highly

Selective Vagotomy. V Congreso National Gastro 98, Ha-vana,

1998.

5. Оноприев В.И., Генрих СР., Пахилина А.Н. Surgical techniques

for preservation of the stomach in patients with complicated

peptic ulcer disease. International Journal of Gastroentero-

logy. Digestion, 1998, n. 59 (suppt), p. 81—82.

6. Оноприев В.И., Генрих СР., Пахилина А.Н. Еюнопластика

проксимальной части двенадцатиперстной кишки при

язвенном ее разрушении / Методические рекомендации.

Краснодар, 1998.

7. Оноприев В.И., Пахилина А.Н., Генрих СР. Дуо-

денобульбопластика при осложненных низких дуоде-

нальных язвах/ Методические рекомендации. Краснодар,

1997.

8. Оноприев В.И., Генрих СР., Медникова Н.В., Пахилина А.Н.

Сегментарная гастропластика с двойным дренировани-

ем двенадцатиперстной кишки при постваготомических

синдромах. Пособие для врачей. Краснодар, 2000.

9. Оноприев В.И., Генрих СР., Попандопуло К.И. Радикальная

дуоденопластика при обширном язвенном поражении прок-

симальной половины двенадцатиперстной кишки / Труды

республиканского центра функциональной хирургической

гастроэнтерологии. Т. II, Краснодар, 1999, с. 114—126.

10. Оноприев

В.И., Пахилина А.Н., Мануйлов A.M. и соавт.

Радикальная

дуоденопластика

—

комплекс

высоких

тех-

нологий хирургического лечения осложненных низких язв /

Труды республиканского центра функциональной хирургичес-

кой гастроэнтерологии. Т. П, Краснодар, 1999, с. 143—160.

11. Оноприев В.И., Могильная Г.М., Шарапова Е.Г., Генрих СР.

Интраоперационная и патоморфологическая характерис-

тика периульцерозной зоны при осложненной язвенной

болезни двенадцатиперстной кишки/ Труды республикан-

ского центра функциональной хирургической гастроэнте-

рологии. Т. II, Краснодар, 1999, с. 160—171.

12. Оноприев В.И., Генрих СР., Попандопуло К.И. Радикальная

дуоденопластика при обширном язвенном повреждении

проксимальной половины двенадцатиперстной кишки. Мате-

риалы XVII Всероссийской научной конференции «Физиоло-

гия и патология пищеварения». Диагностическая и лечеб-

ная

эндоскопия

пищеварительного

тракта.

Краснодар,

1999, с. 123—124.

13. Оноприев В.И., Заболотских И.Б., Дурлештер Б.М. и соавт.

Структура послеоперационных осложнений в РЦФХГс1994

по 1999 г. Роль оптимизации анестезии и интенсивной

терапии в хирургической в гастроэнтеропанкреатогепа-

тологии / Вестник интенсивной терапии. 2000, № 5—6.

с. 90—92.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ

А.С. Ермолов, С.Ф. Багненко

Проблема лечения сочетанной травмы к концу

XX века заняла одно из ведущих мест, что объясняет-

ся ее большой социальной значимостью. Сочетанные

повреждения являются одной из трех основных

причин смертности населения, причем у населения

в возрасте до 40 лет эта причина выходит на пер-

вое место. Если считать смертность от травм по годам

недожитой жизни (как это делают в большинстве стран

по рекомендации ВОЗ), то она превышает смертность от

сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных

болезней, вместе взятых.

Анализ тенденций в мировой статистике свидетель-

ствует о том, что тяжелая социально-экономическая ситу-

ация, развитие транспорта и высотного строительства,

являющиеся особенностью современного общества, неиз-

бежно приведут в ближайшие 10 лет к резкому возраста-

нию несчастных случаев. Если активно не воздействовать

на эту ситуацию, убытки, которые несет государство от

кадровых потерь, могут увеличиться в 2—3 раза.

Президент Американской ассоциации хирургов-

травматологов Э. Мейер, выступая 24 сентября 1997 г.

на совместном заседании американской и японской

ассоциаций с речью «Смертность и инвалидизация в

результате повреждений. Глобальные проблемы», при-

вел данные мировой статистики последних десятиле-

тий. Тенденция такова, что к 2020 году на планете ожи-

дается снижение смертности от инфекционных забо-

леваний и перинатальной патологии на фоне резкого

увеличения травм в результате транспортных аварий,

насилия и войн.

Среди причин летальных исходов от травм на

долю сочетанных травматических повреждений

приходится более 60%, хотя они составляют 8—

10% всех стационарных больных с повреждениями.

Летальность при сочетанной травме достигает 45%.

Причиной сочетанных повреждений в большинстве

случаев являются дорожно-транспортные происшест-

вия, статистику которых ведет ГИБДД. По этим данным,

за последние 5 лет летальность от ДТП в России уве-

личилась на 65%, и число погибших стойко держит-

ся на уровне 33—35 тыс. человек в год.

В мае 2005 года в ежегодном послании Президента

России Федеральному собранию прозвучали слова:

«Происходящее на дорогах —это угроза националь-

ной безопасности... Погибли почти 35 тыс. и ранены

250 тыс. человек— это не цифры сводок с войны,

а результат 200 тыс. дорожно-транспортных проис-

шествий за прошедший год». За один год на дорогах

России погибает от сочетанных травм граждан боль-

ше, чем погибло военнослужащих во всех локальных

конфликтах, в которых участвовал Советский Союз и

Россия после Великой Отечественной войны, включая

Афганистан и Чечню.

Сочетанная травма представляет собой одну из

сложных проблем неотложной медицины. В связи с

поливалентностью она требует привлечения многих

специалистов — реаниматологов, хирургов, травмато-

логов, всех узких специалистов, а также иммунологов,

специалистов диагностических служб, восстановитель-

ного лечения и психологов. В последнее время этой

проблеме стало уделяться гораздо больше внимания.

Тем не менее пока еще нет государственной статистики

такого рода повреждений, только начинают опреде-

ляться важнейшие организационные принципы оказа-

ния помощи этим пострадавшим.

Несмотря на то что эта проблема разрабатывает-

ся много лет, летальность и инвалидность остаются

высокими. Не последнюю роль играет то, что специ-

фика организации помощи при сочетанной травме не

выделяется из общих принципов лечения повреждений

вообще. В большинстве крупных городов этих больных

концентрируют в крупных скоропомощных больницах,

располагающих квалифицированными кадрами специ-

алистов (реаниматолог, хирург, травматолог, нейро-

хирург). Однако мировой опыт последних тридцати

лет свидетельствует о необходимости концентрировать

таких пострадавших в специализированных травмо-

центрах.

На протяжении последних пятидесяти лет наиболь-

шие достижения в разработке проблемы лечения соче-

танных повреждений получены благодаря усилиям

научных коллективов трех учреждений нашей страны,

а именно Военно-медицинской академии, НИИ ско-

рой помощи им. Н.В. Склифосовского и НИИ скорой

помощи им. И.И. Джанелидзе. Ежегодно в каждое из

этих учреждений доставляют около 700 пострадавших

507

Абдоминальная хирургия

с сочетанной травмой, большинство из которых явля-

ются жертвами дорожно-транспортных происшествий,

25% получают сочетанную травму вследствие падения

с высоты и около 20% — от прочих причин.

Реанимационные отделения этих центров функци-

онируют в тесном контакте как со станциями СМП, так

и с отделениями сочетанной травмы, травматологии,

неотложной торакоабдоминальной хирургии и неот-

ложной нейрохирургии. Это позволило организацион-

но объединить весь процесс оказания помощи при

сочетанной травме, который принято разделять на

4 этапа: догоспитальный, реанимационный, про-

фильный клинический и реабилитационный. Состав

пострадавших и приоритеты лечения на каждом этапе

существенно отличаются, что влияет на распределение

медицинских сил и средств.

В связи с высокой летальностью на догоспитальном

и реанимационном этапах (20%) количественный и

качественный состав пострадавших на каждом из четы-

рех этапов существенно отличается. В результате от

исходного количества пострадавших выживает только

60%, причем из оставшихся в живых через год после

травмы возвращаются к труду 70%, а 30% становятся

инвалидами.

Различные аспекты классификации, диагностики

и лечения сочетанной травмы неоднократно обсуж-

дались на съездах и конференциях травматологов и

хирургов СССР и России, начиная с 1957 г. Благодаря

работам сотрудников Военно-медицинской Академии,

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, НИИ ско-

рой помощи им. Н.В. Склифосовского, ЦИТО достигнут

известный прогресс в понимании проблемы.

Сочетанная травма представляет собой одновре-

менное повреждение двух и более из семи анато-

мических областей тела одним травмирующим аген-

том. Большинство зарубежных исследований включают

дополнительно в это понятие определенный нижний

уровень показателя тяжести повреждения (например,

по шкале ISS — 17 баллов или 4 балла по шкале

Г.Н. Назаренко).

Течение сочетанной травмы имеет определенные

закономерности, которые укладываются в понятие

«травматическая болезнь» (Дерябин И.И., 1983;

Селезнев С.А., 1984). Выраженность травматической

болезни зависит, прежде всего, от тяжести травмы

и связанного с нею травматического шока, степени

кровопотери, степени нарушений функции голо-

вного мозга, системы дыхания и других жизненно-

важных функций организма, а также от своевремен-

ности и качества реанимационной и хирургической

помощи.

Выделяя периоды травматической болезни, боль-

шинство авторов, несмотря на определенные различия

в формулировках, сходятся в необходимости выделения

острого периода. Наиболее характерными патологичес-

кими процессами этого периода являются: травматичес-

кий шок (как самостоятельный патологический процесс),

острая кровопотеря, травматический токсикоз, непос-

редственное повреждение органов и жировая эмболия.

Доминирование какого-либо из этих патологических

процессов определяет клинику и дальнейшее течение

травматической болезни. Травматический шок и острую

кровопотерю следует рассматривать как ведущие пато-

логические процессы первого (острого) периода реакции

пострадавшего на тяжелую механическую травму.

Безусловно, основным условием развития травмати-

ческой болезни служит наличие шокогенной травмы,т.е.

механической травмы, сопровождающейся шоком. Есть

множество определений травматического шока. Нам

представляется наиболее удачным следующее опреде-

ление: «травматический шок — типовой фазово-разви-

вающийся патологический процесс,характеризующийся

несогласованными системными изменениями в обмене

веществ и их циркуляторном обеспечении». Эти изме- *

нения неодинаковые в разных органах, они возникают

вследствие нарушений производительности сердечной

мышцы и нейрогуморальной регуляции сосудистого

тонуса, вызванными чрезвычайными воздействиями.

Таким образом, ведущим патологическим процессом

травматического шока является срыв адекватной пер-

фузии важнейших органов и систем жизнеобеспече-

ния, возникающий вследствие тяжелого механического

повреждения. В основе этого срыва лежат два главных

механизма — снижение сердечного выброса и наруше-

ние регуляции сосудистого тонуса.

Сердечная недостаточность (сниженная произво-

дительность сердечной мышцы) практически до конца

XX столетия считалась одним из малозначимых ком-

понентов гемодинамических реакций при травмати-

ческой болезни, за исключением случаев первичного

повреждения миокарда (ушибов сердца). Объяснение

этому находилось в длительном сохранении адекват-

ного коронарного кровотока. Однако исследования

C.J. Wiggers позволили сделать вывод о прогрессиру-

ющем снижении сердечного выброса по мере утяжеле-

ния шока. Подобные изменения большинством авторов

рассматривались как последствия гиповолемии и, сле-

довательно, были связаны с уменьшением венозного

возврата. Впоследствии нами были получены данные о

снижении производительности сердца, сохраняющемся

на протяжении нескольких суток от момента полу-

чения травмы, несмотря на восстановленный 0ЦП и

508

Основные принципы диогностики и лечения rnnwennu тчртанноч трпвмы

объем внеклеточной жидкости (Багненко С.Ф., 2004).

Это позволило сделать вывод о первичном нарушении

насосной функции сердца в начальном периоде травма-

тической болезни.

Изучение большинством ведущих ученых органного

кровоснабжения позволило заключить, что во время

травматического шока его перераспределение зави-

сит от функциональной важности органа. Менее всего

страдает мозговой и коронарный кровоток, а наиболее

значительные изменения происходят в кровоснабжении

двигательных мышц и кожного покрова. Промежуточное

положение занимают висцеральные органы.

Объясняется разная степень нарушения кровотока в

различных тканях тем, что свойство гомойотермности,

присущее человеку, относится не ко всему организ-

му, а прежде всего к его внутренней части — «ядру»,

в которое входят органы жизнеобеспечения. Таким

образом, в экстремальных ситуациях, какими являют-

ся тяжелые травматические повреждения, наблюдает-

ся «жертвование» метаболизмом покровных органов,

ради сохранения адекватной перфузии «ядра». Степень

централизации кровообращения напрямую зависит от

тяжести травматического шока. Выраженная болевая

реакция, даже без серьезных повреждений, тоже может

вызвать нарушения перфузии, но, как правило, эти

нарушения кратковременные и не приводят к серьез-

ным метаболическим последствиям. Такие реакции при-

нято именовать коллапсом. В тех случаях, когда тяжесть

травматического шока приводит к длительным пер-

фузионным нарушениям висцеральных органов, неиз-

бежно возникают гипоксические и реперфузионные

поражения последних. Это сопровождается развитием

полиорганной недостаточности в постшоковом периоде

(период ранних проявлений травматической болез-

ни). В последующем, в силу нарушения естественных

барьеров, нередко развиваются инфекционные ослож-

нения, что в самых тяжелых случаях приводит к основ-

ному осложнению позднего периода травматической

болезни — тяжелому сепсису.

Следовательно, ключевой задачей профилактики и

лечения травматической болезни является сокращение

периода системных перфузионных нарушений в пери-

оде острой реакции организма на травму. Безусловно,

важнейшими мероприятиями являются протезирова-

ние всех жизненно важных функций, которые могут

быть нарушенными в остром периоде травматической

болезни. Однако все лечебные мероприятия подчинены

главной цели — уменьшению гипоксических поражений

центральной нервной системы (ЦНС) и висцеральных

органов, вызванных перфузионными нарушениями в

ответ на тяжелую механическую травму.

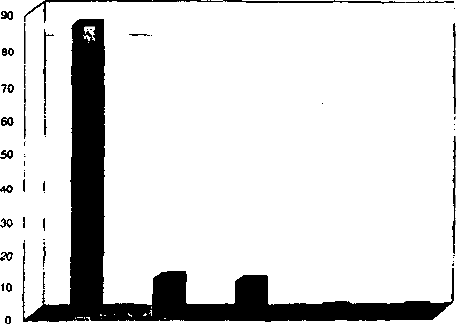

Две трети летальных исходов у пострадавших с шоко-

генной травмой происходит в остром периоде ТБ, и более

половины на догоспитальном этапе. Как видно из диа-

граммы (рис. 1), основная часть пострадавших погибает в

первые часы после травмы. Это свидетельствует о необ-

ходимости скорейшего оказания медицинской помощи

пострадавшим с сочетанными повреждениями. Для этого

используется так называемое правило «золотого часа»,

в течение которого должны быть остановлены кровоте-

чения, должно проводиться восполнение кровопотери и

плазмопотери, выполнена иммобилизация поврежденных

сегментов, произведено обезболивание и созданы все

условия для восстановления адекватной перфузии орга-

нов и систем. В случах правильного лечения его эффек-

тивность обеспечит в последующем возможность оконча-

тельного восстановления морфологической целостности

органов и систем организма и приведет к постепенному

выздоровлению большинства пострадавших.

ДО Т.5

чаСОв

ДОЗЗЧАСОВ

ДОв

ЧАСОВ

ДО <i

ЧАСОВ

ДОЛЧЙСОВ

Рис. 1. Частота летальных исходов в зависимости от време-

ни, прошедшего с момента травмы

В лечении пострадавших с сочетанными повреж-

дениями с первых минут после поступления в стаци-

онар участвуют многие специалисты. Необходимость

их совместной и эффективной работы в ограниченный

промежуток времени требует особой подготовки и глу-

бокого понимания патогенеза травматической болезни

для выполнения самых необходимых и эффективных

лечебных мероприятий, которые обеспечат благопри-

ятный исход у конкретного больного.

В зависимости от локализации основного (доми-

нирующего) повреждения клинико-анатомическая

классификация сочетанной травмы выделяет семь

клинических форм. Согласно этой классификации:

I группа — сочетанная черепно-мозговая травма, II —

509

Абдоминальная хирургия

сочетанная травма спинного мозга, III — сочетанная

травма груди, IV— сочетанная травма живота и орга-

нов забрюшинного пространства, V — сочетанная трав-

ма опорно-двигательного аппарата, VI— сочетанная

травма с двумя и более тяжелыми (доминирующими)

повреждениями, VII— сочетанная травма без тяжелых

повреждений.

Нам представляется важным выделение из всех соче-

танных повреждений множественных травм VII группы,

т.е. относительно легких больных с благоприятным

ближайшим и отдаленным прогнозом. Если отбросить

VII группу, то общая летальность при сочетанной трав-

ме составит 33,1%. В ведущих центрах нашей страны

летальность за последние 10 лет снизилась с 24 до

15—18% (2005—2007 гг.), что соответствует результа-

там зарубежных клиник.

Такие результаты достигнуты постоянной готов-

ностью этих центров к оказанию помощи пострадав-

шим с сочетанными повреждениями. Этот опыт, равно

как и опыт ведущих центров мира, свидетельствует о

необходимости концентрации пострадавших с соче-

танными травмами в специализированных травмо-

центрах.

Следует выделять травмоцентры первого и второ-

го уровня. Травмоцентры первого уровня должны

создаваться из расчета один центр на каждый мил-

лион жителей, но не менее одного на каждый субъект

РФ. Лучше всего для формирования травмоцентров

первого уровня подходят областные и краевые боль-

ницы.

Критериями отнесения травмоцентра к первому

уровню является наличие следующих его признаков:

• противошоковая операционная;

• специализированное реанимационное отделение

или пост для сочетанной травмы;

• хирургическое отделение сочетанной травмы;

ш наличие всех специализированных отделений и

технологий в этом учреждении (как правило —

краевые или областные больницы).

В состав дежурной бригады травмоцентра первого

уровня должны входить:

• хирург-травматолог общего профиля;

• анестезиолог-реаниматолог;

• нейрохирург;

• травматолог;

ш сосудистый хирург;

• эндовидеохирург;

в специалист лучевой диагностики, эндоскопист;

• врачи-специалисты: уролог, гинеколог, ЛОР, ЧЛХ,

офтальмолог, токсиколог, камбустиолог, эндокри-

нолог и т.д.

Поскольку основной причиной развития сочетан-

ных повреждений является дорожно-транспортные

происшествия (ДТП) на автомагистралях, то в проме-

жутках между травмоцентрами первого уровня, через

каждые 80—150 км, должны располагаться травмо-

центры второго уровня. Это менее мощные центры, но

готовые к оказанию помощи пострадавшим в остром

периоде ТБ.

Критериями отнесения ЛПУ к травмоцентру второго

уровня следует считать наличие следующих признаков:

• противошоковая операционная;

в реанимационное отделение;

• наличие хирургического и травматологического

отделений;

• возможность привлечения в течение 1—2 часов

нейрохирурга, сосудистого хирурга, узких специ-

алистов.

В качестве учреждений, где могут быть развер-

нуты травмоцентры второго уровня в нашей стра-

не, могут использоваться крупные районные или

городские больницы, а также крупные межрайонные

лечебные центры, расположенные на основных авто-

магистралях.

Дежурная бригада травмоцентра второго уровня

должна быть представлена следующими специалистами:

• хирург-травматолог общего профиля;

• анестезиолог-реаниматолог;

• нейрохирург;

• травматолог.

Формирование системы оказания медицинской

помощи путем создания травмоцентров — есть

основной путь улучшения результатов лечения по-

страдавших с сочетанными повреждениями.

Если говорить о содержании медицинской помощи

пострадавшим с тяжелыми механическими поврежде-

ниями, то вслед за правилом «золотого часа» следует

назвать правило разделения всего объема медицин-

ской помощи на реанимационную (жизнеспасающую)

и последующую (специализированную). Связано это

с двойственным характером всех лечебных меропри-

ятий, которые, с одной стороны, устраняют морфо-

логический субстрат формирования травматической

болезни, а с другой — они сами по себе обладают

инвазивностью и могут усугублять травму, а следо-

вательно, пролонгируют перфузионные нарушения.

Объем лечебных мероприятий тем больше ограни-

чен, чем тяжелее шок. Это правило в нашей стране

постулировано в руководствах по военно-полевой

хирургии со времен Великой Отечественной войны

1941—1945гг. В мировой литературе последние два

десятилетия оно получило название «damage con-

510