Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Лечение огнестрельных ранений живота

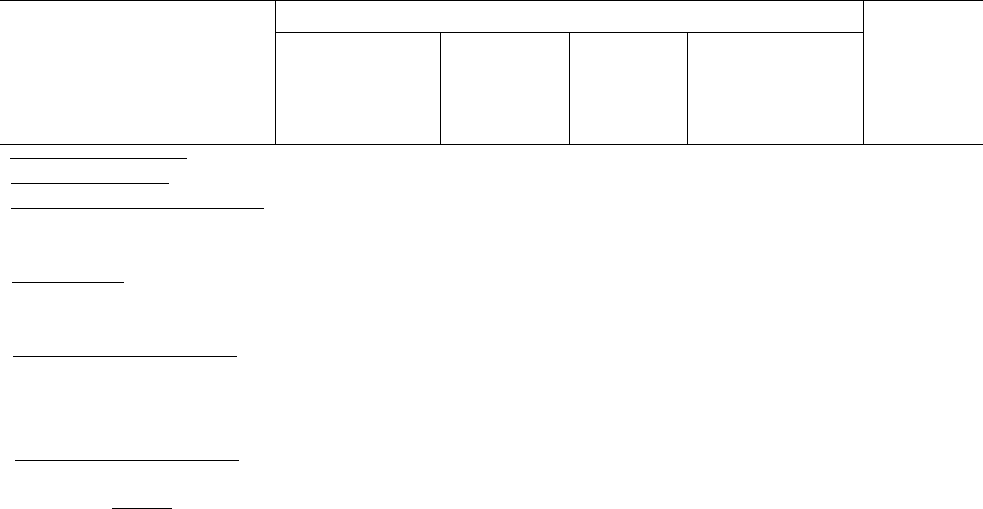

Таблица 2. Характер операции и зинпсимостп от тяжести ранений поджелудочной железы (%)

Тяжесть трап- Частота Характер операций

мы железы выполнения *"•

Cs9 Вскрытие гематомы, дрепиронание, тампонада

16.3 Оментопанкреатопскспя, дренирование, тампонада

1 ст. ^~

!

• —

63 Этапная санациоштя видеооментотшкреатоскопия

5_Л Саиациоииая видеолапароскопия, дрепиронание сальниковой сумки

7,5 Шов железы, дрепиронание, тампонада

33 «Абдомпнизация» железы, дрепиропаиие, тампонада

5.7 Герметизация железы пластинкой «ТахоКомб», этапная оментопанкреатоекопия с

1'

ст

- использопанпем вндеолапароскопической техники

7,5 «Абдомизация» железы, плазменная или лазерная коагуляция сосудов, герметизация

пластинкой «ТахоКомб» с использованием видеолапароскопии, этапная видеооментопан-

__ креатоскопия

13,8 Дистальиая резекция

1J) «Абдомнннзация» железы, дренирование, тампонада

33 Сшивание главного панкреатического протока на дренаже

34 Вшивание дистальной части железы в тонкую кишку

TJJ

ст

1,3 Сшивание каудалыюй и дистальной культей железы «конец в конец» с отключенной по

Ру петлей тонкой кишки

4,4 Окклюзия протоковой системы железы, этапная оментопанкреатоекопия с использовани-

ем видеолалароскопической техники

3.8 Видеоассистированная дистальиая резекция железы, этапная видеооментопанкреатоско-

пия

23 Классическая панкреатодуоденальная резекция

IV ст. 33 Пплоросохраняющая панкреатодуоденальная резекция

23 Продольная ланкреатоеюяоетомия с дистальном резекцией поджелудочной железы

Тем не менее лучшие результаты получают при

выполнении следующих операций: при I степени

тяжести выполняют этапную санационную видеоомен-

топанкреатоскопию, при II степени — герметизацию

железы пластинкой «ТахоКомб», этапную оментопанк-

реатоскопию с использованием видеолапароскопичес-

кой техники или «абдоминизацию» железы, плазменную

или лазерную коагуляцию сосудов,герметизацию плас-

тинкой «ТахоКомб» с использованием этапной видео-

оментопанкреатоскопии; при III степени — окклюзию

протоковой системы железы, этапную оментопанкреа-

тоскопию с использованием видеолапароскопической

техники или видеоассистированной дистальной резек-

ции железы, этапную видеооментопанкреатоскопию;

при IV степени — пилоросохраняющую панкреатодуо-

денальную резекцию.

Существенную роль в исходах при ранениях и трав-

мах поджелудочной железы имеет поэтапная санация

сальниковой сумки, для чего выполняют оментобур-

сопанкреатостомию. Техника оментобурсопанкреа-

тостомии с использованием видеолапароскопической

техники заключается в следующем. После выполнения

основных этапов операции, связанных с травмой под-

20 80 лекций по хирургии

желудочной железы, через контрапертурные отверстия

в сальниковую сумку вводят фистулу, которую швами и

шайбами фиксируют к передней брюшной стенке вмес-

те с большим сальником.

Фистула фирмы «VIRA» ((NEW TECHN0L0GYS) ПКП

«ВИРА» г. Красноярск) выполнена из прозрачного био-

инертного материала с диаметром внутреннего про-

света 10—11 мм, что позволяет установить визуальный

контроль за состоянием брюшной полости. Две шар-

нирные втулки, встроенные в корпус устройства, дают

возможность использовать эндоскопическую технику

для систематической санации брюшной полости. После

операции при необходимости выполняют этапную панк-

реатоскопию через установленную фистулу.

Ранения полых органов

Ранения желудка относительно чаще сопровожда-

ют случаи проникающих ранений и реже встречаются

при закрытых травмах живота. Следует отметить анато-

мические особенности, имеющие отношение к повреж-

дениям этого органа,— большую подвижность и отно-

сительную защищенность. При ранениях в 1/3 всех слу-

521

Абдоминальная хирургии

чаев одновременно повреждаются обе стенки желудка.

Эта статистика важна для хирурга, идущего на лапа-

ротомию по поводу проникающего ранения живота;

при повреждении передней стенки строго обязательно

рассечение желудочно-поперечноободочной связки с

целью ревизии задней стенки. Тщательному осмотру

должны подвергаться стенки желудка в местах при-

крепления сальника вдоль малой и большой кривизны,

где жировая ткань способна маскировать небольшие

проникающие дефекты стенки. Повреждение желудка,

проникающее в его просвет, подлежит ушиванию двух-

рядными швами.

В случаях огнестрельных ранений, особенно высо-

коскоростными пулями, следует иссечь ткани в гра-

ницах видимых изменений. При этом 1-й ряд швов

носит гемостатический характер и накладывается через

все слои (непрерывный, рассасывающимися нитями);

2-й ряд состоит из отдельных серозно-мышечных

швов (нерассасывающиеся материалы). При обширных

повреждениях органа, когда возникает необходимость

в удалении очень больших участков, лишенных жиз-

неспособности, показана типовая резекция желудка в

масштабах, определяемых границами повреждения.

Сквозные дефекты стенки двенадцатиперстной

кишки относительно чаще возникают в результате про-

никающих ранений живота. При закрытых травмах этот

отдел желудочно-кишечного тракта повреждается при

весьма значительной силе прямых ударов, в результате

чего, как правило, нарушается целость забрюшинно

расположенной части кишки.

Для полноценного осмотра и хирургического лече-

ния повреждений двенадцатиперстной кишки важно

провести ее мобилизицию: рассечь брюшину по обоим

краям кишки; пересечь брюшину у латерального края

правой половины толстой кишки; пересечь связку

Трейтца. Правый фланг поперечной ободочной кишки

следует мобилизовать в медиальном направлении.

Обнаружению небольших перфораций двенадцатиперс-

тной кишки способствует интраоперационное введение

красителя(метиленовый синий)через назогастральный

зонд. Нельзя оставлять без внимания более или менее

значительные гематомы в стенке кишки, так как в после-

дующем они вызывают вторичную перфорацию, стеноз

или обструкцию.

Небольшие травматические дефекты всех отделов

двенадцатиперстной кишки подлежат ушиванию отде-

льными вворачивающими (1-й этаж) и серо-серозными

(2-й этаж) швами в поперечном направлении. При

больших дефектах, когда ушивание приводит к сте-

нозированию просвета кишки, необходимо наложить

гастроеюноанастомоз, который уменьшает нагрузку

на поврежденную кишку и предупреждает развитие

непроходимости. Однако более целесообразно в подоб-

ной ситуации полностью пересечь поврежденную две-

надцатиперстную кишку на уровне дефекта, наглухо

ушить оба ее конца и наложить гастроеюноанастомоз.

На выбор типа операции при повреждениях двенад-

цатиперстной кишки влияет локализация травматичес-

кого дефекта. Так, при значительном повреждении вер-

хнего (проксимального) отдела кишки ее резецируют в

направлении к лилорическому отделу, т.е., по сути дела,

идут на дистальную резекцию желудка (антрумэктомия).

Культю двенадцатиперстной кишки следует ушивать

наглухо, а непрерывность желудочно-кишечного тракта

(ЖКТ) восстанавливать путем наложения гастроеюно-

анастомоза, как и при обычной резекции желудка по

типу Бильрот-П. При ненадежном ушивании культи две-

надцатиперстной кишки в ее просвет вставляют трубку

диаметром 3 мм для послеоперационной декомпрессии,

отведения желчи и кишечного содержимого. Область

оперативного вмешательства дополнительно дрени-

руют широкопросветными трубками, подключенными

к источнику вакуума. В желудок вводят постоянный

зонд. Выполнение такой же операции рекомендуется и

при больших разрывах дистального отдела двенадцати-

перстной кишки. Однако при этой локализации больших

разрывов возможна резекция участка кишки с наложе-

нием первичного анастомоза.

Тонкая кишка повреждается в местах относитель-

но прочной анатомической фиксации. Поэтому чаще

дефекты возникают в проксимальном отделе тощей

кишки, дистальном отделе подвздошной кишки и в

местах прикрепления спаек. По этой причине более

рациональным признается ушивание дефектов, начиная

с дистальных отделов кишки.

Резекцию поврежденного сегмента тонкой кишки

предпринимают по следующим основным показаниям:

выраженное сужение просвета кишки, возникающее

после ушивания травматического дефекта; большие

размеры и неправильная форма раневого дефекта;

продольные разрывы и раны большой протяженность-

множественные ранения на протяжении ограничен-

ного участка кишки; локализация дефектов и обшир-

ных гематом у брыжеечного края кишки; обширные J

интрамуральные гематомы; отрывы брыжейки от края

кишки и разрывы брыжейки в поперечном направле-

нии. Восстановление просвета тонкой кишки после ее

резекции производят наложением анастомоза «конец в

конец» или «бок в бок».

При резекции тонкой кишки позднее 6 часов с

момента травмы с наличием трех и более «факторов

риска» (шок, острая массивная кровопотеря, гиповоле-

522

Лечение огнестрельных ранении живота

мия, эндотоксикоз, вторичный иммунодефицит, респи-

раторный дистресс-синдром, ДВС-синдром.) производят

дополнительное формирование Y-образной декомпрес-

сионной стомы.

Ранения и разрывытолстой кишкитребуютособой

тщательности в определении хирургической тактики

из-за повышенного риска несостоятельности наклады-

ваемых швов и анастомозов. Для хирургического лече-

ния используют несколько типов операций. Первый

тактический вариант состоит в первичном ушивании

дефекта толстой кишки с дополнительным наложением

разгрузочной колостомы в приводящем отделе; второй

вариант включает резекцию поврежденного участка с

наложением первичного анастомоза; третий вариант

предусматривает экстраперитонизацию ушитых ран и

наложенных анастомозов с выведением и фиксаци-

ей их за пределами полости брюшины; четвертый и

наиболее распространенный вид операции подразуме-

вает после резекции поврежденного участка выведение

одного или обоих концов толстой кишки на переднюю

стенку живота в виде двух колостом; при этом отво-

дящий отдел можно заглушить и оставить в свободной

брюшной полости (по типу операции Гартмана). Выбор

оперативной методики определяется рядом факторов,

главными из которых являются этиология и харак-

тер повреждения (рана огнестрельная, нанесенная

холодным оружием, подкожный разрыв); масштабы и

локализация разрыва; загрязнение брюшной полости;

время, прошедшее с момента ранения, и степень раз-

вития перитонита; сопутствующие травмы. Кроме того,

должны учитываться описанные выше факторы риска.

Ответственное решение о первичном зашивании раны

толстой кишки с оставлением поврежденного участка

в брюшной полости принимается только при наличии

следующих благоприятных условий: изолированный

характер колото-резаного ранения, небольшая про-

тяженность дефекта (не более 2 см), малые сроки с

момента ранения (не позже 2 ч), отсутствие признаков

перитонита. При наличии тех же благоприятных усло-

вий огнестрельные раны небольших размеров (не более

2 см) и не сопровождающиеся большой зоной контузии

и некроза тканей также допустимо закрыть первичным

швом, предварительно проведя иссечение некротичес-

ких тканей.

На выбор оперативной тактики также влияет локали-

зация повреждения. Так, раны слепой кишки в сомнитель-

ных случаях рекомендуется превращать в цекостому.

При ушивании небольших разрывов в восходящем

отделе толстой кишки также следует без колебаний

наложить разгрузочную цекостому. Обширные разрывы,

разрушения восходящего отдела толстой кишки требу-

ют его резекции с наложением первичного илеогран-

сверзоанастомоза. Признаки возникшего перитонита

диктуют необходимость выводить после резекции как

приводящую (подвздошную), так и отводящую (попе-

речную ободочную) кишку на переднюю стенку живота

в виде стом. Значительная загрязненность полости

брюшины, массивная кровопотеря, шок и сочетанный

характер травмы — все это должно склонять хирурга

к наиболее безопасному виду вмешательства — выве-

дению обоих концов резецированной кишки на пере-

днюю стенку живота в виде одноствольных колостом.

Выведение за пределы брюшной полости поперечной

ободочной и левой половины толстой кишки технически

трудновыполнимо. В такой ситуации целесообразнее

после резекции поврежденного участка приводящий

отдел вывести наружу в виде одноствольной колосто-

мы, а отводящий — «заглушить» и погрузить в брюш-

ную полость.

При отсутствии уверенности в необходимости пер-

вичной резекции участка кишки, а также при ненадеж-

ном ушивании ран, наложенных анастомозов их выво-

дят за пределы брюшины на срок 10 дней. Для этого

под кишку в поперечном направлении подкладывают

пластмассовую или резиновую трубку либо выкраивают

участок фасции. Выведенный участок кишки укрывают

влажной повязкой.

При ранениях и травмах левой половины толс-

той кишки, как и внутрибрюшинного отдела прямой

кишки, рекомендуется резекция поврежденного отде-

ла; приводящий отдел используют для формирования

одноствольной колостомы; отводящий — заглушают

и погружают в брюшную полость. Подобная тактика

продиктована высоким риском несостоятельности швов

при первичном ушивании дефектов и значительны-

ми трудностями экстраперитонизации левой половины

толстой кишки; она признается наиболее безопасной и

рекомендуется для большинства повреждений, вклю-

чая случаи огнестрельных ранений.

При обширных повреждениях толстой кишки раз-

рушенный участок выводится из брюшной полости и

фиксируется к брюшине.

Ранения магистральных

сосудов живота

Хирургическая тактика при ранениях магистральных

сосудов живота основывается на том, что: 1) опера-

ции при повреждениях магистральных сосудов живота

включают в комплекс реанимационных мероприятий,

и выполняют их вне зависимости от тяжести состо-

523

Абдоминальная хирургия

яния пострадавших; 2) оперативные вмешательства

выполняют либо старший хирург дежурной бригады,

имеющий достаточный опыт в неотложной сосудистой

и брюшной хирургии, либо (в 60% случаев) сосудистый

хирург; 3) преобладают восстановительные вмешатель-

ства (боковой и циркулярный швы выполняют в 67%

случаев); 4) характер операций определяют в зависи-

мости от типа повреждения сосудов (разрыв стенки,

размозжение сосуда, разрыв внутренней оболочки и

тромбоз сосуда).

Операции, выполняемые по поводу повреждений магис-

тральных сосудов живота, представлены в таблице 3.

Залогом успешного лечения повреждений магис-

тральных сосудов живота является адекватное обес-

печение временного гемостаза. Временную остановку

кровотечения осуществляют пальцевым сдавлением и

прижатием — тампонированием, наложением сосудис-

тых зажимов, а в необходимых случаях — перевязкой

сосудов. Попытки остановить кровотечение с помощью

марлевых салфеток или тампонов ни в одном случае не

увенчались успехом. В этих ситуациях целесообразным

оказалось пальцевое прижатие предполагаемого места

повреждения сосуда, удаление крови с помощью отсо-

са, наложение мягких кровоостанавливающих зажимов

(типа Сатинского) на глаз в зоне повреждения. То

Лько

после этого оказалось возможным приступить к оконч

а

.

тельной остановке кровотечения. В качестве вр

еменно

_

го гемостаза использовали также наложение титановых

зажимов выше и ниже раны по типу «прищепки»,

Не

подводя их под вены.

С внедрением в практику неотложной хирургии энд

0

.

васкулярной (катетерной) технологии появилась воз-

можность обеспечивать интраоперационный гемостаз

путем эндоваскулярной временной баллонной окклюзии

(ЭВБО) различных крупных сосудов живота. В результате

применения ЭВБО удается остановить кровотечение из

всех отделов поврежденных сосудов живота.

В некоторых случаях ЭВБО делают еще до нача-

ла лапаротомии, что позволяет эффективно прово-

дить реанимационные мероприятия у пострадавших,

поступивших в стационар с геморрагическим шоком

III степени или терминальном состоянии. Во время

лапаротомии ЭВБО выполняют при затруднении поиска

источника продолжающегося кровотечения и падении

систолического АД ниже 70 мм рт. ст.

Чаще всего используют методику ЭВБО, заключаю-

щуюся в катетеризации аорты (по Сельдингеру) «зон-

дом для блокировки кровотока в аорте», разработанным

Таблица 3. Характер операций (%) на магистральных сосудах живота

Характер повреждений

Характер хирургических вмешательств

Итого

сосудов живота

Лигатура сосуда

Шов сосуда

Пластика

сосуда

Артериотомия,

тромбэктомия,

наложение боково-

го шва с фиксацией

интимы

Разрыв стенки сосуда

Печеночная артерия

Наружная подвздошная артерия

Печеночные вены

Нижняя полая вена

Воротная пена

Общая подвздошная артерия

Общая подвздошная вена

Наружная подвздошная пена

Размозжение стенки сосуда:

Общая подвздошная вена

Наружная подвздошная артерия

Наружная подвздошная пена

Разрыв интимы и тромбоз:

11еченочная артерия

Общая подвздошная артерия

Наружная подвздошная артерия

6,8

4,5

4,6

4,5

2,3

6,8

11,5

4,5

4,5

4,5

6,8

61,4

4,6

4,6

13,6

25,0

11,

6,8

6.8

6.9

6.8

18.3

4.5

524

Печение огнестрельных ранений живота

санкт-петербургским производственным объединением

«Север» с рентгеноконтрастной локализацией источни-

ка кровотечения, который устанавливают и раздувают

на уровне диафрагмы, после чего осуществляется лока-

лизация источника кровотечения, временный гемостаз

(зажимы типа Сатинского) с интенсивным восполнением

кровопотери (преимущественно реинфузия), и после

относительной стабилизации гемодинамики производят

выделение сосуда выше и ниже места повреждения и

осуществляют окончательный гемостаз.

С целью улучшения результатов хирургического

лечения пострадавших с повреждением магистральных

сосудов живота предлагаются следующие показания

к использованию пред- и интраоперационной ЭВБО

брюшной аорты: 1) при доставке пострадавших с тяже-

лым геморрагическим шоком,обусловленным поврежде-

нием сосудов живота; 2) перед ревизией напряженной

забрюшинной гематомы в проекции брюшной аорты;

3) для остановки кровотечения из мест повреждения

брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревного

ствола, верхней и нижней брыжеечной артерий, почеч-

ных артерий); 4) в случае резкого интраоперационного

падения АД вследствие профузного кровотечения из

крупных венозных стволов брюшной полости и забрю-

шинного пространства (нижней полой, воротной и верх-

ней брыжеечной вен) и паренхиматозных органов.

Успешное восстановление проходимости сосудов

достигается в 54% от всех повреждений сосудов живота

(боковой шов — 27%, циркулярный шов — 18%, пласти-

ка сосудов — 9%). Артериотомия, тромбэктомия, нало-

жение бокового шва с фиксацией интимы выполняется

в 25% случаев, перевязка сосудов — в 21%.

Следует считать, что травмы магистральных сосудов

живота являются опасными, но не абсолютно смертель-

ными повреждениями. Условием повышения выжива-

емости таких пострадавших являются: 1) четко разра-

ботанная система оказания помощи, которая должна

включать незамедлительную транспортировку в опера-

ционную, где осуществляются реанимационные мероп-

риятия и диагностические исследования; 2) правильно

и четко организованная служба переливания крови;

3) знание хирургом различных методов восстановления

кровотока по магистральным сосудам живота, а также

своевременное привлечение к операции сосудистого

хирурга; 4) рациональный выбор адекватного способа

окончательной остановки продолжающегося кровоте-

чения, имеющий в виду не исчерпывающую реконс-

трукцию, а спасение жизни пострадавших; 5) своевре-

менное внедрение современных технологий в лечение

повреждений сосудов живота (наличие современной

аппаратуры для реинфузии крови, баллонных зондов

различных конструкций для эндоваскулярной останов-

ки кровотечения); б) ранняя профилактика и лечение

«запрограммированных» послеоперационных ослож-

нений, которые практически неизбежны при наличии у

пострадавших терминального состояния во время пос-

тупления в стационар, либо длительной гипотонии (сис-

толическое АД ниже 70 мм рт. ст. более часа), кровопо-

тери, превышающей 2 литра; массивных гемотрансфу-

зий (более 3 литров) за короткий промежуток времени;

наличие тяжелых, сочетанных по локализации повреж-

дений и повреждений полых органов; 7) совершенство-

вание специализированной ангиохирургической помо-

щи в военно-полевой хирургии, которая заключается

во введении ангиохирургических групп в отряды спе-

циализированной медицинской помощи и должностей

ангиохирурга в штат госпиталей. В комплекты имущес-

тва полевых лечебных учреждений, начиная с этапа

квалифицированной медицинской помощи, вводится

ангиохирургическое оснащение.

525

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ -

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СИ. Емельянов, Н.Л. Матвеев

В своем развитии эндоскопическая абдоминальная

хирургия на протяжении последних 15 лет прошла

несколько этапов. Период осторожных проб конца

80-х годов прошлого века сменился периодом энтузи-

азма и всеобщего увлечения начала и середины 90-х

годов, а затем периодом анализа и осмысления роли

малоинвазивных хирургических технологий в лечении

заболеваний органов брюшной полости. То есть отра-

ботка оперативных подходов и техники в ходе широкого

внедрения лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ)

и их дальнейшее апробирование в различных областях

абдоминальной хирургии позволили определить реаль-

ные возможности эндохирургии на современном этапе

развития медицинских технологий.

В настоящее время имеет смысл говорить не о

принципиальной выполнимости тех или иных эндо-

хирургических вмешательств, а об их медицинской и

экономической целесообразности. Помимо благопри-

ятных моментов — хорошего косметического эффекта

и уменьшения числа осложнений, связанных со спаеч-

ным и раневым процессом, следует помнить о том, что

продолжительные операции (более 2,5 часа) в условиях

пневмоперитонеума по общей травматичности превы-

шают аналогичные открытые вмешательства. Трудности

манипулирования фиксированными инструментами в

условиях ограниченного замкнутого пространства при

двухмерном зрительном восприятии могут делать неко-

торые виды операций небезопасными. Очевидно, что

именно технологический прогресс методов диссекции,

гемостаза и соединения органов и тканей, позволяю-

щий сокращать время и увеличивать безопасность опе-

раций, дает возможность переводить их из категории

выполнимых в категорию целесообразных.

Здесь необходимо подчеркнуть, что лапароскопичес-

кий метод оперирования, вначале декларировавшийся

как альтернатива традиционной, открытой хирургии, в

ходе своего развития существенно развил и дополнил

собой лечебное направление, которое можно обозна-

чить как малоинвазивная, или малотравматичная,

абдоминальная хирургия. Это направление, помимо

полностью лапароскопических операций, включает

в себя лапароскопически ассистированные опера-

ции, когда лапароскопический доступ на опреде-

526

ленном этапе дополняется небольшим прицельным

разрезом, а также эндохирургические вмешатель-

ства, дополняемые фиброэндоскопическими и уль-

тразвуковыми пособиями.

В последние годы прошлого века хирурги апроби-

ровали малоинвазивные варианты подавляющего боль-

шинства абдоминальных операций: от аппендэктомии

и вмешательств на желчных путях до гемиколэктомий,

гастрэктомий и панкреатодуоденальных резекций. На

основании анализа серий операций, исходя из позиций

целесообразности, рекомендовать для применения в

условиях общехирургических стационаров можно сле-

дующие виды вмешательств:

• операции на желчевыводящей системе при жел-

чнокаменной болезни, в том числе осложненной,

а также при механической желтухе опухолевого

происхождения;

• операции при желудочно-пищеводной рефлюкс-

ной болезни;

• операции при перфоративных язвах желудка и

двенадцатиперстной кишки, а также резекцион-

ные вмешательства на желудке по поводу язвен-

ной болезни и ранних стадий злокачественных

новообразований;

• операции при заболеваниях червеобразного

отростка;

• операции при двухсторонних паховых грыжах;

• резекционные операции при ранних стадиях

злокачественных опухолей ободочной и прямой

кишки.

В рамках лекции хотелось бы остановиться на

наиболее актуальных, успешных и часто применяемых

методах хирургического лечения, представляющих к

тому же и исследовательский интерес. На наш взгляд,

это, прежде всего, методы малоинвазивного лечения

холедохолитиаза и желудочно-пищеводной рефлюкс-

ной болезни.

Холедохолитиаз

Лечение желчнокаменной болезни не нужда-

ется в обосновании своей актуальности. Со времен

Langenbuch, который в 1882 г. выполнил первую холе-

Эндоскопическая абдоминальная хирургия — современные возможности и перспективы

цнстэктомию, эта операция была признана стандартом

радикального лечения. В рамках формирующейся кон-

цепции малоинвазивной хирургии предпринимались

попытки экстракорпорального дробления желчных кон-

крементов, литолиза. Но после разработки и внедре-

ния в 1985—1987 гг. ЛХЭ эти попытки были признаны

неэффективными и оставлены. В настоящее время ЛХЭ

повсеместно считается «золотым стандартом» лече-

ния желчнокаменной болезни. Европейская ассоциация

эндоскопических хирургов еще 1999 г. объявила, что

ЛХЭ при хроническом калькулезном холецистите более

не является предметом научных исследований и статьи

по этой теме приниматься к публикации не будут.

Напротив, тема малоинвазивной санации желче-

выводящих путей при осложненной желчнокаменной

болезни занимает большое место в клинической и

исследовательской деятельности. Клиническое приме-

нение малоинвазивных методик насчитывает уже более

10 лет. Последовательный анализ научной литературы

за эти годы показывает, что такие лечебно-диагнос-

тические методы, как эндоскопическая ретроградная

холангиопанкреатография со сфинктеротомией (ЭРХПГ/

ЭРСТ), интраоперационная лапароскопическая холан-

гиография (ИЛХ), ревизия холедоха через пузырный

проток, лапароскопическая холедохотомия, отработа-

ны практически в совершенстве. Однако относитель-

но показаний и последовательности применения этих

методов существуют определенные расхождения мне-

ний.

Холедохолитиаз имеет место у 5—11% больных, под-

вергаемых ЛХЭ. Основными задачами лечения являются:

санация холедоха с сохранением сфинктерного аппара-

та при минимальной стоимости и продолжительности

пребывания в стационаре.

Лечебно-диагностический алгоритм при ослож-

ненном холедохолитиазом калькулезном холецистите

выглядит следующим образом.

• Предоперационное ультразвуковое исследование

желчевыводящей системы, биохимическое иссле-

дование крови, сбор анамнеза (выявление поло-

жительных прогностических факторов холедохо-

литиаза: желтуха и холангит в настоящее время

или в анамнезе, расширение общего желчного

протока при УЗИ > 8 мм, приступы опоясывающих

болей, повышение уровня печеночных ферментов

в сыворотке крови).

а Учитывая высокую стоимость, увеличение пери-

ода стационарного лечения, возможные ранние

и поздние осложнения, связанные в том числе с

разрушением сфинктерного аппарата, ЭРХПГ до

ЛХЭ выполняется только по строгим показаниям

(выраженная обструктивная желтуха и/или холан-

гит), в качестве обязательной предоперационной

подготовки, под прикрытием селективной антиби-

отикотерапии.

• ЛХЭ с селективной ИЛХ (выполняется больным с

наличием положительных прогностических фак-

торов холедохолитиаза).

• При обнаружении холедохолитиаза основным

принципом является одномоментность санации

желчевыводящих путей. Для этого применимы три

подхода:

1)санация через пузырный проток (если пузыр-

ный проток проходим,диаметр конкрементов не

превышает 5—б мм и они располагаются ниже

холецисто-холедохеального соединения);

2) лапароскопическая холедохотомия (если пузыр-

ный проток не проходим и/или имеются множес-

твенные конкременты диаметром > 7 мм);

3) интраоперационная ЭРХПГ с ЭРСТ (если лапа-

роскопические методы оказались неэффектив-

ны или неосуществимы).

• Переход к открытому хирургическому доступу

(если малоинвазивный подход не удался).

На выбор метода санации существенное влияние

оказывает квалификация оперирующего хирурга и

эндоскописта в отношении выполнения конкретных

манипуляций. Поводом для перехода к открытому

доступу чаще всего является наличие вколоченных

конкрементов в терминальном отделе холедоха.

После одномоментной санации частота резидуаль-

ного холедохолитиаза составляет 2—4,5%. Тактика

послеоперационного ведения зависит от размера кон-

крементов, диаметра общего желчного протока и нали-

чия или отсутствия клинической симптоматики. Если в

холедохе находятся конкременты < 3 мм и его просвет

не расширен, показано наблюдение. Конкременты

больших размеров обычно самостоятельно не отхо-

дят, расширение общего желчного протока говорит о

наличии желчной гипертензии; поэтому при появле-

нии клинической симптоматики показано выполнение

ЭРХПГ/ЭРСТ.

Лапароскопические манипуляции на общем жел-

чном протоке осуществляются следующим образом.

Операция производится из 5 доступов: 10-миллиметро-

вые проколы в параумбиликальной и субксифоидальной

зонах, 5-миллиметровые проколы по среднеключичной

и передней подмышечной линиям справа и один допол-

нительный 5-миллиметровый прокол по среднеключич-

ной линии слева.

После диссекции треугольника CaLot, изоляции и

перекрытия пузырного протока выделяется передняя

527

Абдоминальная хирургия

стенка холедоха на участке, достаточном для холе-

дохотомии протяженностью 1—2 см, в зависимости

от размеров конкрементов. Затем накладывался шов-

держалка ближе к левому краю холедоха и нить выво-

дится параллельно субксифоидному троакару. Функцию

правой держалки выполняет пузырный проток.

Просвет общего желчного протока вскрывается

исключительно механическим путем, микроножница-

ми, и обследуется с применением фиброхоледохоскопа,

вводимого через правый 5-миллиметровый троакар по

среднеключичной линии. По выявлении конкрементов

они последовательно захватываются корзиной Dormia

и выводятся через холедохотомическое отверстие в

брюшную полость, где помещаются в контейнер. После

удаления конкрементов выполняется контрольная холе-

дохоскопия.

Удаление единичных подвижных конкрементов

возможно и без использования холедохоскопа — кор-

зиной Dormia, катетером Fogarty, путем вымывания

струей жидкости через катетер и захвата зажимами

различного вида — с обязательным рентгеновским

контролем.

Применяются два метода завершения лапарос-

копической операции на холедохе. Традиционный

Т-образный дренаж используется только при наличии

трех и более камней, расширенного холедоха и/или

инфицированной желчи. При таком способе холедохо-

стомии, дренаж с заглушённым внешним концом полно-

стью погружается в брюшную полость через субксифо-

идный троакар. Затем дренаж захватывается зажимом

и помещается в холедох, обычно без технических труд-

ностей. Холедохотомическое отверстие ушивается до

дренажа рассасывающимся непрерывным швом. После

герметизации разреза свободный конец Т-образного

дренажа выводится через субксифоидальный троакар

для выполнения контрольной холангиографии.

В настоящее время большинство хирургов рекомен-

дуют наложение первичного глухого шва на холедох

при отсутствии противопоказаний. С целью гермети-

зации холедохотомической инцизии можно использо-

вать фибриновый клей. При наличии признаков желч-

ной гипертензии и неубедительных данных о санации

общего желчного протока производится его декомпрес-

сия через пузырный проток. По сравнению с Т-образ-

ным дренажом, она может ускорять восстановление и

сокращать период стационарного лечения. Введение

трубки через пузырный проток технически проще, чем

установка и герметизация Т-образного дренажа в холе-

дохотомии. Такая декомпрессия в сочетании с пер-

вичным глухим швом холедоха полностью реализует

преимущества одноэтапного лечения холедохолитиаза.

Кроме этого, ниппельный дренаж в пузырном протоке

обеспечит гарантированное введение папиллотома при

необходимости выполнения сфинктеротомии в послео-

перационном периоде. Для лучшего отграничения дре-

нажа в брюшной полости он выводится исключительно

по ложу желчного пузыря, в котором фиксируется узло-

вым рассасывающимся швом.

После завершения холедохотомического этапа

операции клипируется пузырный проток у места его

соединения с холедохом и желчный пузырь удаляется

по обычной методике. Дренаж при этом полностью

находится в брюшной полости. В конце операции он

выводится через средне-ключичный прокол вместе с

троакаром.

Дренаж холедоха, как Т-образный, так и вводимый

через пузырный проток, следует оставлять в холедохе

до восстановления функции папиллы — его удаление

производится на 11—16-й день после операции, после

контрольной холангиографии.

Таким образом, одноэтапный алгоритм санации обще-

го желчного протока позволяет излечивать пациентов

от холедохолитиаза в 95—97% случаев. Оставшиеся

редкие и сложные случаи требуют послеоперационной

ЭРПХГ/ЭРСТ или лапаротомии.

Повреждение общего желчного протока при лапа-

роскопическом вмешательстве на нем происходит в

1—2% случаев, общая частота осложнений составляет

10—12%, переходов на лапаротомию — 10—13%.

Многоцентровое рандомизированное управляемое

клиническое исследование, предпринятое Европейской

ассоциацией эндоскопических хирургов, для сравне-

ния двухэтапного и одноэтапного подходов, показало

эквивалентную частоту успехов санации холедоха и

осложнений в обеих группах, но достоверное умень-

шение продолжительности госпитализации при одноэ-

тапном лапароскопическом лечении. Данные показали,

что для отобранных пациентов (анестезиологический

риск по ASA I и II) одноэтапное лапароскопическое

лечение является лучшим подходом, и дооперацконнзя

ЭРХПГ/ЭРСТ должна оставляться для пациентов с высо-

ким риском, т.е. для таковых с холангитом или тяжелым

панкреатитом.

Можно констатировать, что малоинвазивный под-

ход занял ведущее место в хирургии желчнокамен-

ной болезни, ее неосложненных и осложненных форм.

Развитие методов контактной литотрипсии позволит

наносить еще меньшую травму протоковой системе и

сфинктерному аппарату большого дуоденального соска.

Помимо этого, основной задачей является более широ-

кое внедрение комплексного одноэтапного подхода к

санации общего желчного протока.

528

Эндоскопическая абдоминальная хирургия — современные возможности и перспективы

Желудочно-пищеводная

рефлюксная болезнь

По статистическим данным, опубликованным

Институтом Gallup (США), примерно у 44% американцев

один раз в месяц появляются симптомы изжоги, 7%

испытывают ее ежедневно, а 18% этих людей вынуж-

дены прибегать к самолечению для устранения симп-

тома. Считается, что эзофагит имеется примерно у 1%

популяции. Среди этих пациентов 20% страдают тяже-

лым желудочно-пищеводным рефлюксом, вызывающим

такие осложнения, как синдром Barrett (10—15%), изъ-

язвление (2—7%), стриктура (4—20%), кровотечение

(2%). Регургитация и ночная аспирация обнаружива-

ются у 40% больных с грыжей пищеводного отверстия

диафрагмы, изжога и рефлюкс — у 86%, тошнота и

рвота — у 40%. У 30% таких пациентов отмечается

анемия. При такой эпидемиологии разработка мето-

дов лечения желудочно-пищеводного рефлюкса весьма

актуальна.

Так как это заболевание, в отличие, например, от

желчнокаменной болезни, имеет функциональный

характер, при разработке методов хирургического лече-

ния врачи опирались на современные им патогенети-

ческие представления. Первые операции были направ-

лены на коррекцию анатомических нарушений путем

устранения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

и смыкания ножек диафрагмы. Это приводило к 50%

рецидивов, и такие операции были оставлены. В 1936 г.

Nissen впервые использовал желудочную фундоплика-

цию для предохранения анастомоза после дистальной

резекции пищевода. Через 16 лет после операции у

пациента не отмечалось эзофагита. Это побудило авто-

ра в 1955 г. выполнить первую операцию по поводу

желудочно-пищеводного рефлюкса, состоявшую в 360°

пликации 5—6-сантиметровой манжетки, созданной из

дна желудка вокруг нижней части пищевода. Операция

стала первой, интуитивно содержавшей в себе коррек-

цию продемонстрированных позднее патогенетических

механизмов.

Видя успех техники Nissen, хирурги стали видо-

изменять ее, предлагать свои модификации, кото-

рые различались подходом к закрытию пищеводного

отверстия диафрагмы, к размеру, форме и местопо-

ложению манжетки. В 1963 г. Toupet описал свою

технику, названную задней фиксированной к ножкам

частичной фундопликацией. Автор подкладывал сзади

под пищевод участок дна желудка без пересечения

связочного аппарата последнего и коротких желудоч-

ных сосудов. Участок дна оборачивался вокруг пище-

вода сзади на 270° и фиксировался к нему и ножкам

21 80 лекций по хнрурпш

диафрагмы. В 1965 г. Nissen и Rosetti предложили

формировать переднюю манжетку при операциях у

пациентов с выраженным ожирением. В том же году

Narbona-Arnau и соавт. разработали так называемую

терескардиопексию, т.е. подвешивание мобилизован-

ного пищеводно-желудочного перехода на обернутой

вокруг него отсеченной от брюшной стенки круглой

связке печени. В 1977 г. Rosetti и Hell внедрили

фундальную манжетку типа Nissen, но более узкую

(2 см), формируемую без пересечения коротких желу-

дочных сосудов и задних сращений дна желудка.

Операция Hill (1988) состоит в фиксации передних

и задних диафрагмально-пищеводных связок к периа-

ортальной фасции и воссоздании таким образом пище-

водно-желудочного угла. Все эти виды вмешательств

были протестированы в послеоперационном периоде

и оказались способными предотвращать желудочно-

пищеводный рефлюкс.

К середине 80-х годов XX века многочисленны-

ми исследованиями, использовавшими пищеводную

манометрию и мониторинг кислотности в пищеводе,

вместе с эндоскопией и рентгеновскими исследова-

ниями, было показано, что желудочно-пищеводный

рефлюкс может возникать и при отсутствии грыжи.

Патология верхних отделов желудочно-кишечно-

го тракта, приводящая к развитию рефлюксной

болезни, включает недостаточность замыкатель-

ного механизма нижнего пищеводного сфинкте-

ра, повышенную секрецию желудочной кислоты,

недостаточность опорожнения желудка, различия

в качестве рефлюксата, невозможность адекватно

освободить пищевод от рефлюксата из-за наруше-

ния перистальтики его тела и снижение устойчивости

слизистой пищевода.

Анатомо-функциональные особенности пищевода

состоят в том, что мышечные пучки в его стенке имеют

спиральный ход. Структура, называемая нижним пище-

водным сфинктером, обнаруживаемая на протяжении

нижних 5 см органа, состоит из относительно слабых

продольных, циркулярных и спиральных мышечных

волокон и, строго говоря, изолированным морфоло-

гическим сфинктером считаться не должна. Поэтому

работа замыкательного аппарата кардии в значительной

степени зависит от внешних факторов: внутрибрюшно-

го давления, наполнения желудка, укорочения/растя-

жения пищевода. При укорочении пищевода сжимаются

спиральные волокна, изменяется угол наклона впадения

пищевода в желудок, освобождается зона замыкания и

открывается вход в желудок. При растяжении пищевода

система мышечных тяжей, подобно затягиваемой петле,

смыкает просвет органа. Замыкание пищеводно-желу-

529

Абдоминальная хирургия

дочного перехода пассивно, вторично по отношению к

его раскрытию. Для его нормального функционирова-

ния требуется протяженность внутрибрюшной части

пищевода не менее 1 см.

Таким образом, рефлюксную болезнь можно отнес-

ти к так называемым «эволюционным болезням». Тот

замыкательный механизм, который хорошо работал при

горизонтальном положении тела млекопитающих, когда

желудок провисал, недостаточно эволюционно изме-

нился при переходе к вертикальному положению тела.

Возможно, этим объясняется высокая частота заболе-

ваемости в человеческой популяции.

При появлении симптомов рефлюксной болезни

назначается консервативное лечение, предусматрива-

ющее изменение стиля жизни, т.е. поднятие головного

конца кровати, снижение веса, отказ от тесной одежды,

смена диеты, включая отказ от приема пищи поздно

вечером, прекращение курения и приема лекарств,

снижающих тонус нижнего пищеводного сфинктера.

В медикаментозном плане лечение включает антацид-

ные препараты, блокаторы Н

г

-рецепторов, ингибиторы

протонной помпы, метаклопрамид.

Показаниями к лапароскопической антирефлюк-

сной операции являются: устойчивая симптоматика

при консервативном лечении в течение 12 недель,

несоблюдение режима лечения (часто по экономи-

ческим соображениям), снижение качества жизни,

а также аспирации. При этом давление нижнего пище-

водного сфинктера в покое должно быть менее 7 мм

Нд, а при суточном мониторинге рН должны регистри-

роваться более трех кислых забросов (рН < 2) в абдо-

минальный отдел пищевода в час днем натощак в вер-

тикальном положении, и длительные (более 30 мин)

кислые забросы в пищевод ночью в горизонтальном

положении.

Противопоказания к лапароскопической операции

следующие: фиксированная грыжа (относительное про-

тивопоказание), стриктуры, язвы в нижней трети пище-

вода, синдром Barrett, тяжелые двигательные нару-

шения в теле пищевода (давление сокращения тела

пищевода < 30 мм Нд).

Хирургическое лечение направлено на воссоздание

нижнего пищеводного сфинктера в брюшной полости,

ликвидацию диафрагмальной грыжи и увеличение

спрямленного сагиттального угла впадения пищевода

в желудок. Это позволяет восстановить адекватную

абдоминальную часть пищевода. Важно также суже-

ние кардии для формирования розетки слизистой и

повышения давления нижнего пищеводного сфинк-

тера. Сближение ножек с целью сужения пищевод-

ного отверстия служит для удержания сфинктера и

фундопикации в брюшной полости и может также

помочь поддерживать адекватное давление сфинктера

в покое.

Общие требования

к лапароскопической

реконструкции по Nissen

• Манжетка должна быть свободной (формиро-

ваться на зонде или буже № 56—60 Fr).

• Манжетка должна быть не шире 2 см для сни-

жения персистирующей послеоперационной дис-

фагии.

• Дно желудка должно быть полностью моби-

лизовано, чтобы предотвратить перекручивание

пищевода, натяжение манжетки или включение

в нее части тела желудка. Условия для этого

создаются при разделении коротких желудочных

сосудов на протяжении верхней трети большой

кривизны желудка. Неполная мобилизация может

привести к неполной релаксации сфинктера при

глотании, которая сопровождается задержкой

эвакуации из пищевода. То же самое может про-

изойти, если для создания фундопликации изби-

рается дистальная часть желудка.

• Манжетка должна создаваться из дна, а не

из передней стенки желудка. Идеальная точка

для захвата правой части манжетки — 5—6 см

дистальнее угла Hiss по большой кривизне. Левая

порция формируется из наивысшей части пере-

дней стенки дна.

• Дно желудка должно быть обернуто вокруг

пищевода, а не вокруг верхней части желудка.

В противном случае возникнет дисфагия.

• Ножки диафрагмы должны быть сближены,

так как это помогает удерживать конструкцию в

брюшной полости. Сближение ножек поддержи-

вает эффект манжетки, особенно при нагрузке.

Ножки диафрагмы также участвуют в создании

барьера против рефлюкса.

• Манжетка должна быть подвешена к ножкам

диафрагмы для предотвращения ее соскаль-

зывания.

Если эти факторы принимаются во внимание, фун-

допликация по Nissen приносит долгосрочный успех

примерно в 85—95% случаев. Давление нижнего пище-

водного сфинктера в покое и его внутрибрюшнля про-

тяженность существенно увеличиваются. Дисфагия

уменьшается с 21 до 3%, а временные проблемы с

проглатыванием — с 83 до 39%. Помимо этого, частота

530