Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Хирургия острого абсцесса и гангрены пегного

. синдром «обкрадывания», поэтому выполнена окклюзия

еерхнедолевого бронха с микроконикостомией. На ком-

. пьюгерной томографии — гангрена верхней доли правого

легкого. На сцинтиграмме — резкое снижение перфузии

i правого легкого. При ангиографии правая бронхиальная

артерия значительно увеличена в размере, извита в облас-

'' тк верхней доли. Превентивная окклюзия бронхиальных

(артерий для профилактики кровотечения. Проводилась

{санация полости гнойника с применением иммобилизо-

ванных протеолитических ферментов, антибактериальная

I терапия.

1

14.02. предпринята операция — верхняя лобэктомия

справа. Верхняя доля уменьшена в размере, плотно сраще-

на с париетальной плеврой. При гистологическом иссле-

довании — гангрена легкого. Послеоперационный период

протекал без особенностей, дренажи удалены на 2-е сутки,

кожные швы сняты на 9-е сутки. Пациент выписан в удов-

летворительном состоянии на 12-е сутки.

Распространенная гангрена легкого остается одним

из самых тяжелых поражений легких при консерватив-

ном лечении, летальность которого достигает 100%,

хотя современные технологии позволяют изменить этот

мрачный прогноз.

Данное положение иллюстрирует следующий кли-

нический пример.

I Пациент Н., 64 лет, поступил в Областной центр хирур-

: гической инфекции через 2 недели с начала заболева-

ния, которое связывает с переохлаждением. Переведен

из терапевтического отделения городской больницы. При

поступлении его беспокоили слабость, кашель с отделени-

ем значительного количества зловонной гнойной мокроты,

гипертермия до 38°С.

Общее состояние тяжелое, что связано с эндогенной

I интоксикацией и дыхательной недостаточностью. В созна-

нии, адекватен. Кожный покров бледный. Грудная клетка

асимметричная, правая половина западает и отстает в акте

дыхания. Частота дыхательных движений 28 в минуту. При

| перкуссии над правым гемитораксом укороченный звук.

При аускультации дыхание справа ослаблено. Тоны сердца

глухие, сокращения ритмичные. АД 110/70 мм рт. ст., ЧСС

100

в

мин.

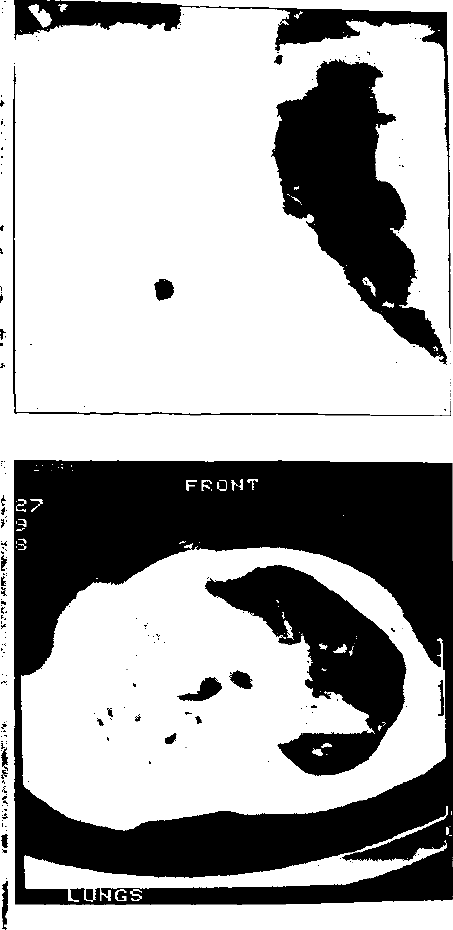

На рентгенографии грудной клетки (рис. 7) «темный»

правый гемиторакс со смещением средостения, на ком-

пьютерной томограмме - деструкция правого легкого

(рис. 8).

При бронхоскопии выявлены признаки гнойного эндо-

бронхита справа. На ангиограммах бронхиальные артерии

обычного диаметра, артериовенозные шунты не развиты.

Пациенту проводилась эндоваскулярная регионарная анти-

бактериальная, инфузионная терапия, микроконикостомия

5

с санацией бронхиального дерева с применением имо-

\- Рис. 7. Рентгенограмма пациента Н.

' Рис. 8. Компьютерная томограмма пациента Н

зимазы. При перфузионной гаммасцинтиграфии (рис. 9)

функция правого легкого резко снижена. В мокроте опре-

деляется Enterobacter и Klebsiella pneumoniae в концентра-

* ции 106 КОЕ.

I Для профилактики контаминации левого легкого выпол-

:• нена эндоскопическая окклюзия правого главного бронха.

i После предоперационной подготовки, коррекции

I сопутствующей ишемической болезни сердца (стенокардия

j напряжения 3-й функциональный класс) 10.04. выполнена

.; пневмонэктомия справа. Удаленное легкое грязно-серо-

751

Хирургическая инфекция

APEX

Л*

,Д

**

APEX

MIDDLE

ft

f^VJ

i

*

BASE

•

f Агг^п^^^^*

RIGHT LEFT

18044 5% 55946

16%

53307 15% 126948

36%

21477 6% 72111

21%

it

Рис. 9. Перфузионная сцинтиграмма пациента Н.

го цвета, на разрезе множество очагов деструкции. При

гистологическом исследовании дооперационный диагноз

«гангрена легкого» подтвержден.

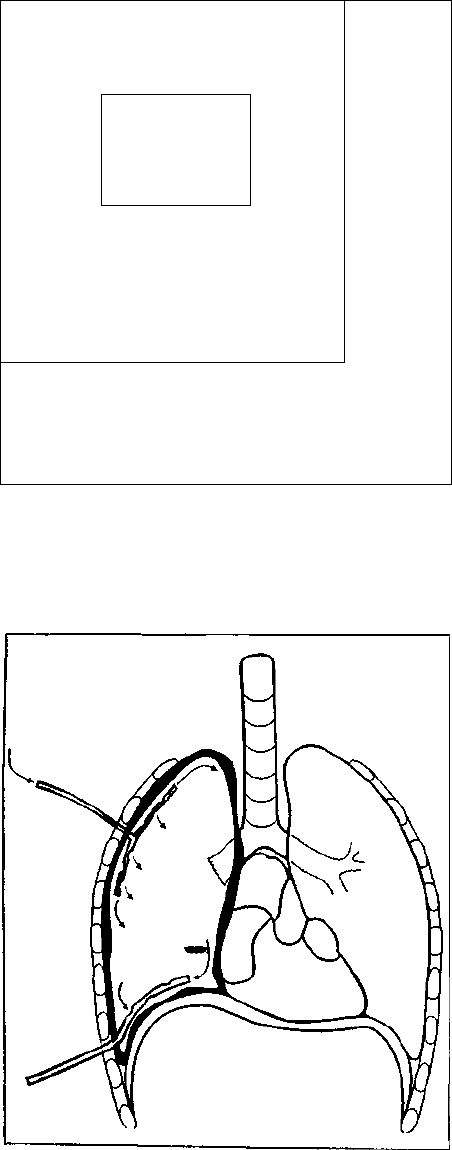

Рис. 10. Схема премирования плевральной полости после

1 пшлмон^ктомии пи чочолу гангрены легкого

!

Операция была завершена дренированием плевральной

полости и установкой Т-образного ирригатора для санации

в послеоперационном периоде {рис. 10).

Дренажи удалены на 3-й сутки. Кожные швы сняты на

10-е сутки. Выписан в удовлетворительном состоянии на

24-е сутки.

Летальность после радикального хирургического

лечения гангрены легкого, к сожалению, остается высо-

кой не только из-за полиорганной дисфункции в усло-

виях плевропульмонального сепсиса, но и локальных,

трудно корригируемых осложнений, среди которых осо-

бое место занимают несостоятельность культи бронха

(НКБ) и бронхиальные свищи. Частота развития этих

осложнений может достигать 50—65%, а летальность

56—70%. В зависимости от величины свища Е.А. Вагнер

с соавторами (1993) разделяют НКБ на три степени:

I — диаметр свища до 0,4 см, II — до 1 см, III —более

1 см и полное расхождение стенок бронха.

Несостоятельность культи бронха возникает вследс-

твие нарушений условий, необходимых для заживле-

ния ран первичным натяжением: раздавливание брон-

ха браншами сшивающего аппарата, дополнительное

наложение частых швов на поврежденный участок,

обусловливающее нарушение кровоснабжения культи

бронха и провоцирующее повторную несостоятель-

ность. Кровоснабжение тканей культи нарушается при

выделении бронха из клетчатки средостения; про-

ведение швов через слизистые оболочки и просвет

бронха способствует инфицированию тканей раны,

формированию лигатурных бронхоплевральных сооб-

щений; пересечение вблизи бифуркации, где выражена

ригидность хрящевого каркаса, вызывает прорезыва-

ние краев раны швами. Приведенные выше причины

НКБ универсальны для оперативных вмешательств,

выполненных при любой легочной патологии. В слу-

чае распространенной гангрены легкого добавляется

еще один немаловажный фактор — явления некроти-

ческого панбронхита. Гистологические исследования

краев пересеченного бронха показывают вовлечение

в воспалительный процесс всех его слоев, включая

хрящевую ткань.

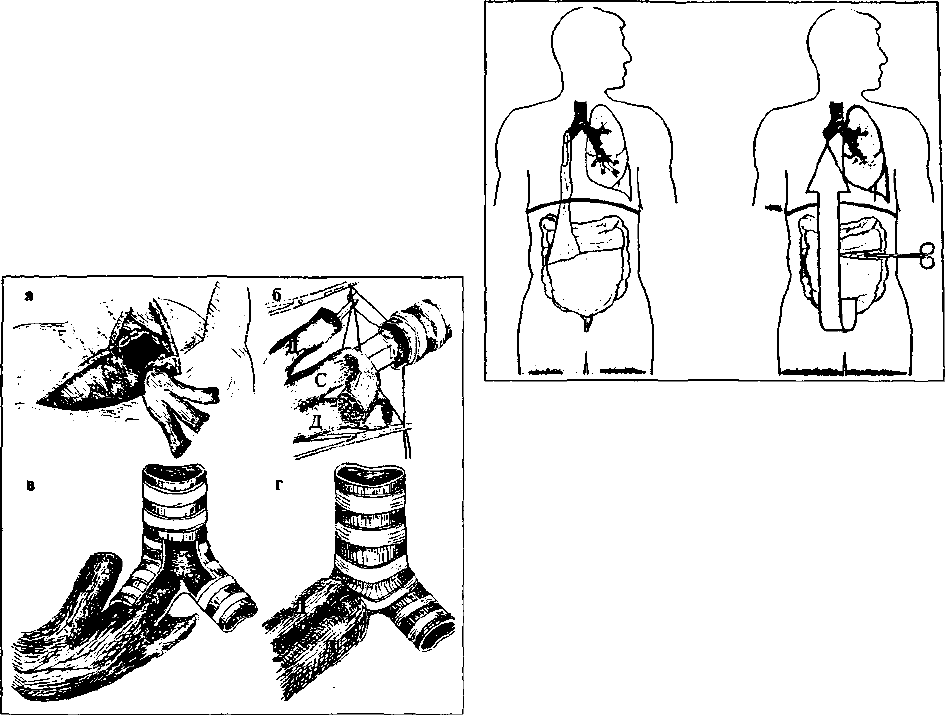

Вышеприведенные факторы обусловили формиро-

вание нового направления — внутрипросветной гер-

метизации культи главного бронха. В качестве пласти-

ческого материала используется широчайшая мышца

спины и большой сальник с сохранением осевого кро-

вотока. Существо метода внутрипросветного закрытия

культи бронха и бронхиального свища с использова-

нием мышечного лоскута с сохраненным осевым кро-

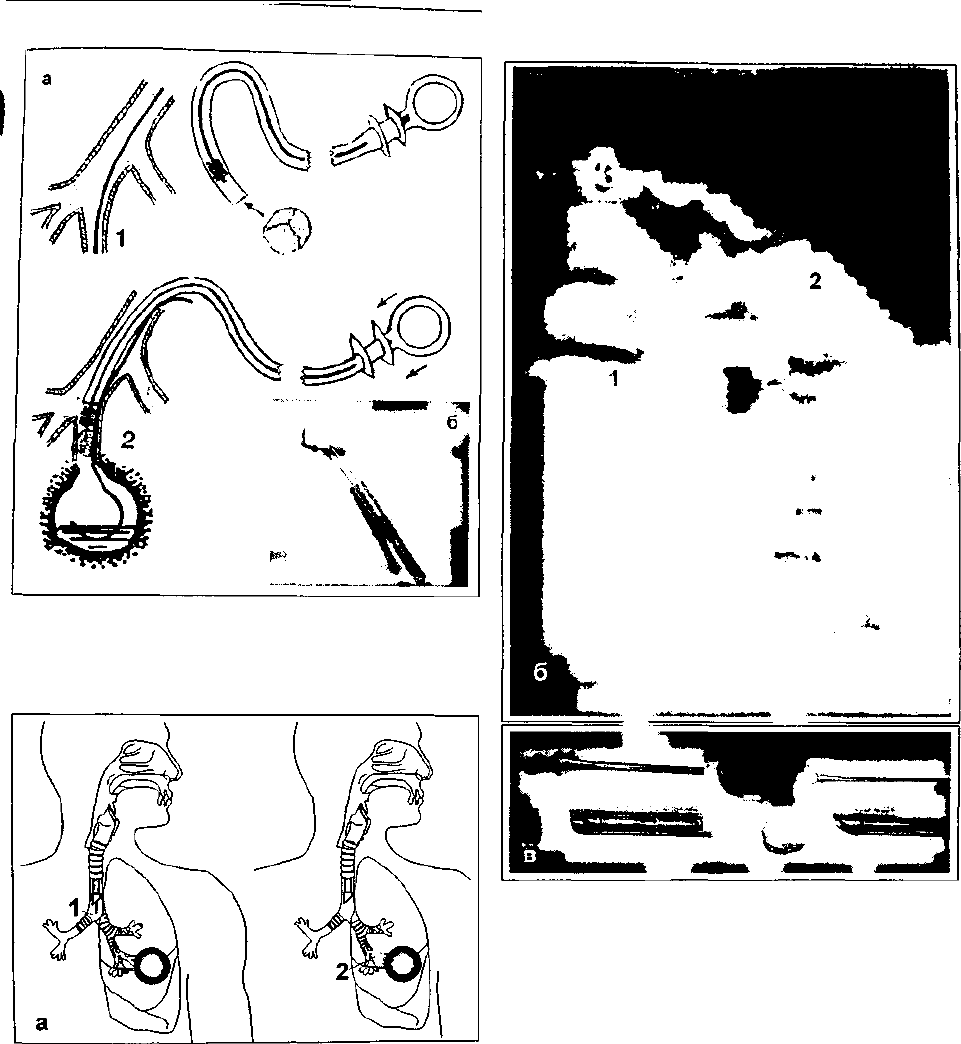

воснабжением заключается в следующем {рис. и)-

Мобилизуют аутотрансплантат из широчайшей мышцы

752

Хирургия острого

спины путем пересечения трех точек фиксации — от

гребня подвздошной кости, остистых отростков позвон-

ков, и ребер. Из него формируют большой и подвижный

мышечный лоскут (а). Далее, из дистального конца

мышечного трансплантата формировали три пряди (б).

Среднюю прядь адаптируют к размеру просвета культи

бронха и внедряют до карины трахеи под контро-

лем фибробронхоскопа (в). Крайние пряди располага-

ют перибронхиально и фиксируют отдельными швами

циркулярно (г). Тем самым достигается эффективная

окклюзия свища.

Рис. 11. Миобронхопластика при несостоятельности культи

главного бронха

В случаях нарушения осевого кровоснабжения

широчайшей мышцы спины или ее атрофии целесо-

образно выполнить внутрипросветную оментоброн-

хопластику. Ее проводили по следующей методи-

ке: после реторакотомии и санации плевральной

полости выполняли верхнесрединную лапаротомию,

мобилизовали большой сальник. Сохранение крово-

снабжения трансплантата осуществлялось, как пра-

вило, за счет правой желудочно-сальниковой арте-

рии. Проведение трансплантата в грудную полость

осуществляли через окно в диафрагме в области

реберно-диафрагмального синуса. И далее по ана-

логии с мышечной пластикой выполняли внутрипро-

светную бронхопластику (рис. 12).

Опыт лечения бб больных НКБ показал преимущес-

тво пластических способов укрытия при первичных

и вторичных операциях по поводу гангрены легкого.

и гангрены легкого

Рис. 12. Оментобронхопластика при бронхиальном свище

культи главного бронха (схема)

Рецидивы свища произошли в 9,2% случаев, послеопе-

рационная летальность снизилась с 79,4 до 15,6%.

Легочное кровотечение (ЛК) представляется жиз-

неугрожающим осложнением ОБДЛ. Его частота дости-

гает 12—27% и не находится в прямой зависимости

от объема поражения легочной ткани. Что касается

источника кровотечения, то в настоящее время принято

считать, что как ветви легочной, так и бронхиальных

артерий (преимущественно), при их вовлечении в пато-

логический процесс могут стать причиной геморрагии

различной интенсивности.

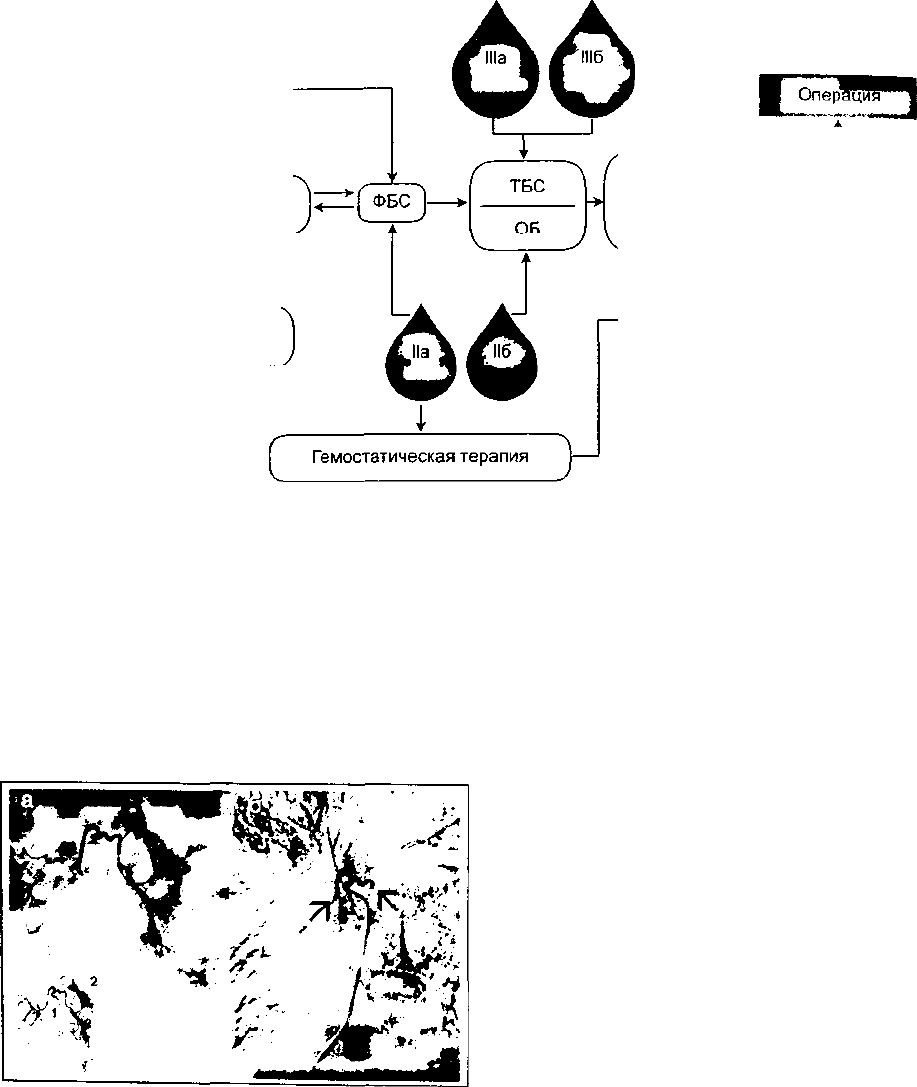

Ниже приведем классификационную схему легочных

кровотечений, разработанную в клинике госпитальной

хирургии (1987):

• I степень (кровохарканье):

— 1а — 50 мл в сутки;

— 16 — от 50 до 200 мл в сутки;

— 1в — от 200 до 500 мл в сутки.

• II степень (массивное кровотечение):

— Па — от

30

до 200

мл

в час;

—

116

— от 200 до 500 мл в час.

• III степень (профузное кровотечение):

— Ша — 100 мл и более одномоментно.

Сопровождается выраженными нарушениями

вентиляции легких;

— Шб — острая обструкция трахеобронхиаль-

ного дерева и асфиксия независимо от объема

кровопотери.

В зависимости от интенсивности ЛК следует при-

держиваться следующего лечебно-диагностического

алгоритма (рис. 13).

753

Хирургическая инфекция

^

^

ф

Рентгенография

грудной клетки

БАГ

плановое

исследование

БАГ

экстренное

исследование

ЭОБА ЭРИТ

I

Специализированное ^

отделение !

Рис. 13. Алгоритм лечебных мероприятий в зависимости от степени легочного кровотечения (БАГ — бронхиальная артерио-

графня; ФБС — фнбробронхоскопия; ТБС — ригидная трахеобронхоскопия; ОБ — окклюзия бронха; ЭОБА — эндоваскуляр-

ная окклюзия бронхиальной артерии; ЭРИТ — эндоваскулярная регионарная инфузионная терапия

В качестве основных мероприятий в алгоритм вклю-

чены эндоскопическая окклюзия бронха и эндоваску-

лярная окклюзия бронхиальных артерий.

При I степени легочного кровотечения в лаборато-

рию эндоваскулярной хирургии направляются больные

подгруппы В, а также пациенты подгрупп А и Б, в случае

Рис. 14. Бронхиальная артериографпя больного М. (а, б:

1 — катетер л устье бронхиальной артерии): а — ранняя арте-

риальная фаза. Массинмая зкстрапазапия коптрастиронан-

ной крови в 3-м сегменте левого легкого (2); б — после эндо-

васкулярной окклюзии обеих ветвей бронхиального ствола

754

рецидива геморрагии. При IB и ПА степени легочного

кровотечения после успешной эндоваскулярной окклю-

зии (рис. 14) больные могут быть направлены в отделе-

ние пульмонологии или торакальной хирургии.

В качестве эндоскопического пособия при пер-

вой степени легочного кровотечения мы отдаем пред-

почтение селективной окклюзии сегментарных и суб-

сегментарных бронхов с помощью фибробронхоскопа

(рис. 15).

При легочном кровотечении ПБ, III степеней целе-

сообразно транспортировать больного в лабораторию

эндоваскулярной хирургии (минуя прочие подразде-

ления), где синхронно выполняется эндоскопическая

окклюзия бронха и внутрисосудистые вмешательства.

При профузных кровотечениях реанимация начинается

немедленно у постели больного, а главной составляю-

щей служит интубация трахеи с постоянной аспирацией

крови до выполнения ригидной трахеобронхоскопии с

окклюзией главного или долевого бронхов (рис. 16).

Организация работы в специализированном учреж-

дении должна предполагать возможность выполнения

реанимационной трахеобронхоскопии на всех этапах

оказания помощи больным с массивными и профузными

кровотечениями.

\ Хирургия острого

Рис. 15. Схема проведения окклюзии сегментарного бронха

с помощью фибробронхоскопа при Л К первой степени: а —

схема манипуляции; б — внешний вид фибробронхоскопа с

окклюдером: 1 - коникостомический катетер; 2 - окклюдер

На основании многолетнего опыта лечения больных

' с ОБДЛ считаем целесообразным проводить профилак-

| тическую ЭОБ, если предполагается абсцессо- или плев-

i роскопия с эндоскопической некрсеквестрэктомией, при

I которых реально возникновение массивного легочного

(

кровотечения. Практическую значимость приведенного

положения иллюстрирует одно из наших наблюдений.

и гангрены легкого

Рис. 16. Ригидная трахеобронхоскопня при профузиом легоч-

ном кровотечении с окклюзией главного бронха: а — схема:

1 - микроконпкостома (катетер проводится к зоне деструк-

ции), 2 - окклюдер установлен в левый главный бронх; б —

бронхиальная артериографня больной Ч.: 1 - катетер в центре

бронхиальной артерии; 2 -контрастированная кровь поступа-

ет в левый главный бронх, достигая бронхоокклюдера (3); в —

внешний вид окклюдера в экстракционных щипцах

Больной К., 47 лет, поступил в областной центр хирур-

* гической инфекции 27.08.95 через три недели от начала

'•; заболевания. Состояние тяжелое в связи с эндогенной

. интоксикацией, гнойно-резорбтивной лихорадкой, дыха-

тельной недостаточностью. Пациент выделяет большое

., количество зловонной мокроты с примесью крови. Частота

* дыхательных движений в покое 28—30 в минуту. Грудная

755

Хирургическая инфекция

клетка асимметрична, правая половина отстает при дыха-

нии. При перкуссии: над передней поверхностью справа —

тимпанит, сзади в нижних отделах — укорочение звука.

Аускультативно: ослабление дыхания справа. Тахикардия.

;

Б периферической крови гиперлейкоцитоз, сдвиг форму-

: лы влево, анемия. На обзорных рентгенограммах грудной

клетки — распространенный гидропневмоторакс, легкое

коллабировано на 1/3 объема.

Диагноз: распространенная гангрена правого легкого,

субтотальная острая парапневмоническая эмпиема плевры,

множественные бронхоплевральные свищи. Плевральная

полость дренирована, удален зловонный экссудат, мел-

кие легочные секвестры. Больному проводилось стандарт-

ное бронхологическое исследование и медикаментозная

терапия. В плане предоперационной подготовки решено

провести торакоскопию с санацией плевральной полости

под визуальным контролем и, возможно, некрсеквестрэк-

томией. Учитывая обильное гноетечение с примесью крови

и вероятность массивного кровотечения при эндоскопиче-

ской операции, перед торакоскопией правый главный бронх

окклюзирован поролоном.

(

Процедура проводилась в операционной, развернутой

, для экстренной торакотомии. Плевра покрыта гнойно-фиб-

ринозными массами. Легочные сосуды и бронхи нижней и

средней долей скелетированы. Множественные легочные

секвестры. При удалении секвестров началось профуз-

ное кровотечение из нижней легочной вены. Выполнена

торакотомия, эвакуирован гемоторакс объемом 1200 мл.

Произведена пневмонэктомия. Выписан на 115-е сутки

после госпитализации.

Ретроспективный анализ рассмотренной ситуации

показал, что профилактическая ОБ обеспечила нор-

мальную вентиляцию левого легкого во время пневмон-

эктомии и предотвратила развитие асфиксии в резуль-

тате легочно-плеврального кровотечения.

Заключение

Анализ наблюдений легочных деструкции позволяет

утверждать, что проблема эта не столько медицинс-

кая, но скорее социально-медицинская, отражающая

неблагополучие современного российского общества.

Важным этапом профилактики возникновения ОБДЛ

поэтому является улучшение условий жизни и сани-

тарное просвещение населения, своевременная диа-

гностика и лечение на ранних стадиях воспалительных

процессов в легких.

Опыт госпитальной хирургической клиники позволил

нам осветить некоторые аспекты лечения ОБДЛ, но мы не

претендуем на их бесспорность. Мы попытались акцен-

тировать внимание на тех аспектах проблемы, которые,

на наш взгляд, недостаточно освещены в литературе.

Несмотря на успехи легочной хирургии, летальность среди

больных острыми абсцессами и, особенно гангреной лег-

кого остается высокой. Внедрение в клиническую прак-

тику антибиотикотерапии, прогресс в анестезиологии,

реаниматологии, развитие парахирургических методик,

совершенствование техники оперативного лечения поз-

волили снизить летальность при абсцессах до 2—8%. При

распространенной гангрене легкого она остается на уров-

не 15—25%. Наиболее частыми причинами смерти служат

пневмогенный сепсис и полиорганная недостаточность

(около 30—45%), легочное кровотечение (до 10%).

Рассмотрение причин летальных исходов позволяет

прийти к выводу, что прогресс в этом сложном раз-

деле хирургии должен быть связан прежде всего со

своевременным предупреждением легочных нагноений,

совершенствованием реаниматологического и анесте-

зиологического пособия, внедрением в клиническую

практику достижений последнего десятилетия в лече-

нии хирургического сепсиса.

Литература

1. Астафьев В.И., Григорьев Е.Г. Эндоваскулярная терапия и

хирургия заболеваний легких. Иркутск, Изд-во Иркут. ун-

та, 1983,132 с.

2. Вагнер Е.А., Кабанов А.Н, Козлов К.К., Павлов В.В. Лечение

бронхиальных свищей. Пермь, Изд-во Пермского ун-та,

1993,

224 с.

3. Гостищев В.К., Харитонов Ю.К. Лечение острых абс-

цессов легких. Русс. Мед. Журнал. 2001, т. 9, № 3—4,

с. 103—105.

4. Григорьев Е.Г., Коган А.С. Очерки парахирургического лече-

ния острых гнойных процессов легких и плевры. Иркутск,

РИО ГИУВа, 1998, 283 с.

5. Вир А., Браун Г., Кюммель Г. Оперативная хирургия:

[Многотомное издание]. Л., 1930, т. II, с. 818—822,

830—834.

6. Лукомский Г.И., Шулутко М.Л., Виннер М.Г., Овчинни-

ков А.А. Бронхопульмонология. М., «Медицина», 1982,400 с.

7. Хирургия легких и плевры: Руководство для врачей. Под

ред. ИХ. Колесникова, М.И. Лыткина. Л.: Медицина, 1988,

384 с.

8. Erasmus J., McAdams H.P., Rossi S., Kelley M.J. Percutaneous

management of intrapul-monary air and fluid collections.

Radiol. Clinics North Amer. 2000, v. 38, № 2, p. 553—556.

9. Hirshberg В., Sklak-Levi M., Nir-Paz R. et al. Factors Predicting

Mortality of Patients With Lung Abscess. Chest. 1999, v. 115,

№ 3, p. 746—750.

10. Yang P.-C. Ultrasound-guided transthoracic biopsy of the

chest Radiol. Clinics North Amer. v. 38, № 2, p. 571—578.

756

ГНОЙНЫЙ МЕДИАСТИНИТ

М.М. Абакумов

Гнойное воспаление клетчатки средостения — гной-

ный медиастинит — принадлежит к числу сравнитель-

но редких, но крайне тяжелых гнойно-септических

инфекций, сопровождающихся до настоящего времени

высоким уровнем летальности, достигающим 30—50%.

Этому способствует несколько факторов. Главным из

них является анатомо-физиологические особенности

средостения. Оно представляет собой единое про-

странство, расположенное между правым и левым пари-

етальными плевральными листками, содержащее такие

жизненноважные органы, как сердце и магистральные

сосуды (аорта, крупные артерии и вены), пищевод, тра-

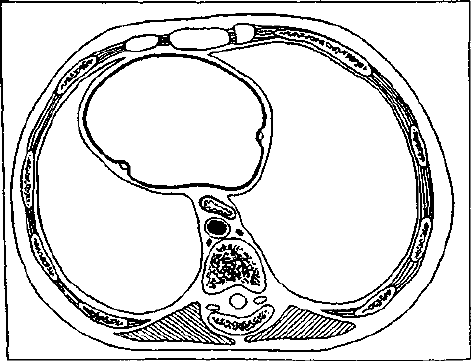

хея, бронхи, крупные нервные стволы (рис. 1). Все эти

органы и ткани окружены рыхлой и постоянно движу-

щейся вследствие сокращения сердца и акта дыхания

соединительнотканной клетчаткой, пронизанной мно-

жеством лимфатических сосудов и узлов.

Этиология и патогенез

Отсутствие сколько-нибудь выраженных фасциаль-

ных барьеров и рыхлость клетчатки, не способной про-

тивостоять распространению гнойного воспалительного

процесса, обуславливают быстроту развития тотально-

го медиастинита и превалирование флегмонозных форм

над абсцедированием. Кроме того, распространение

гнойного процесса из другой анатомической области на

Рис. 1. Схематическое изображение средостения

средостение (вторичный медиастинит) развивается на

фоне сниженного иммунологического фона. Наконец,

немаловажным фактором является отсутствие единого

взгляда на методы лечения медиастинита среди специ-

алистов, в чьей практике встречается это заболевание

(общие хирурги, кардиохирурги, стоматологи, оторино-

ларингологи).

Трахея и сердечная сумка условно разделяют сре-

достение на переднее и заднее. Это деление, не имея

строгой анатомической границы, тем не менее, имеет

большое практическое значение, т.к. хирургические

доступы, да и методы лечения гнойных процессов,

локализующихся за грудиной и в предпозвоночном

пространстве, — различны. Практически из этих же

соображений оба эти отдела средостения делят еще

на верхний и нижний: условная граница между ними

располагается на уровне бифуркации трахеи (тела

IV—V грудных позвонков).

При возникновении гнойного процесса непосредс-

твенно в средостении речь идет о первичном меди-

астините. В заднем средостении — это медиастинит

вследствие повреждения пищевода (инструментом,

инородным телом, колото-резаное или огнестрельное

ранение), в переднем средостении — это послеопера-

ционный медиастинит после выполненной стернотомии

и реже — вследствие нагноения гематомы средостения

или перелома грудины при закрытой травме груди.

Между тем чаще встречается вторичный медиасти-

нит, который возникает вследствие распространения

гнойного процесса из других анатомических областей, в

95% наблюдений — из клетчаточных пространств шеи.

В зарубежной литературе в последние годы по поводу

такого рода осложнения принят термин «нисходящий

некротический медиастинит», подчеркивая тем самым,

что он, во-первых, спускается сверху и, во-вторых, при

этом преобладает гнойно-некротическая форма вос-

паления клетчатки. Гнойный процесс в клеточных про-

странствах шеи, в свою очередь, может быть следстви-

ем механического или химического повреждения глотки

или шейного отдела пищевода, шейной аденофлегмоны

и одонтогенной флегмоны дна полости рта, а также тон-

зиллогенной флегмоны окологлоточного пространства

и заглоточного абсцесса.

Данные клиники неотложной торакоабдоминальной

хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,

757

Хирургическая инфекция

основанные на более чем 40-летнем опыте диагностики

и лечения этой тяжелой патологии, показывают, что

причинами гнойного медиастинита были: различные

повреждения пищевода (74,9% наблюдений), гнойный

тонзиллит, паратонзиллит (9%), периодонтит, адено-

флегмона (7,7%), нагноение посттравматической гема-

томы средостения (3,8%), нагноение после стернотомии

(3,4%). В 1,2% наблюдений гнойный медиастинит воз-

ник вследствие распада опухолей пищевода, средо-

стения, а также лимфоузлов средостения, пораженных

туберкулезом.

Существуют три пути распространения инфекции

по фасциальным пространствам шеи вниз, в средосте-

ние. Наиболее редко инфекция в средостение распро-

страняется из претрахеального пространства в силу

того, что оно сверху ограничено щитовидным хрящом.

Однако нагноение в области трахеостомы или другой

хирургической операции на передней поверхности шеи

может распространяться на переднее средостение.

Вдоль сосудисто-нервного пучка, окруженного

соединительнотканным влагалищем, орофарингеальная

и одонтогенная инфекция распространяется на пере-

днее и заднее средостение примерно в 20% наблюде-

ний. Основным путем распространения нисходящей

инфекции служит ретровисцеральное пространство

между пищеводом и предпозвоночной фасцией, кото-

рое простирается от основания черепа в заднее средо-

стение до диафрагмы. На долю этого варианта прихо-

дится 70—75% наблюдений.

В любом случае иметь общее представление об этих

закономерностях необходимо хирургу, ибо лечение

любого гнойного процесса надо начинать с санации

первичного очага инфекции. Проблема лечения раз-

личных форм медиастинита зачастую выходит за рамки

компетенции одной специальности, она включает в себя

сложный комплекс вмешательств не только на средо-

стении. Поэтому мы не будем останавливаться на таких

проблемах, как удаление кариозного зуба или вскры-

тие заглоточного абсцесса, что является предметом

деятельности других специалистов, и условимся, что

первичный очаг уже санирован, но это не остановило

генерализации гнойного процесса.

В зависимости от иммунного статуса пациента и

вида микрофлоры гнойный медиастинит протекает в

форме флегмоны (70—80% наблюдений) или абсцесса

средостения (20—30% наблюдений).

В течении гнойного медиастинита мы выделяем

четыре стадии.

Первая стадия (серозное воспаление) при пер-

вичном медиастините (в частности, травматического

происхождения) продолжается от б до 12 часов, при

нисходящем распространении инфекции на средо-

стение — до 24 часов. Она характеризуется сдавлени-

ем и смещением органов средостения с повышением

ЦВД, снижением ударного объема сердца и пульсово-

го артериального давления, тахикардией и одышкой.

Перечисленные явления вызывают соответствующие

метаболические сдвиги, сдвиг лейкоцитарной формулы,

однако температура тела нередко остается в пределах

нормы.

Вторая стадия (гнойно-фибринозное воспаление),

или стадия генерализации, характеризуется разверну-

той картиной синдрома острого воспалительного ответа

с тенденцией к развитию тяжелого сепсиса. Она начина-

ется через 8—12 часов или чуть позже и продолжается

7—8 суток и без лечения заканчивается в 60—80%

летальным исходом.

Третья стадия наступает, если больной переживает

генерализацию гнойной инфекции, она заключается в

гнойном истощении и поздних осложнениях. Для нее

характерно развитие вторичной эмпиемы плевры, гной-

ного перикардита, абсцессов легких и иногда — тяже-

лого сепсиса. Затяжному течению гнойного процесса

способствует недостаточная эффективность дрениро-

вания первичного очага инфекции. Общие изменения

в организме заключаются в преобладании катаболи-

ческих процессов с гипопротеинемией и полиорганной

недостаточностью.

Четвертая стадия (стадия регенерации) обеспе-

чивается возникновением и прогрессированием репа-

ративных процессов, наблюдаемых на исходе второй

или третьей недели медиастинита. Они выражаются

в постепенной облитерации полости, эпителизации

свищей, появлении грануляционной ткани на раневых

поверхностях. Длительность этой стадии, в зависимос-

ти от состояния больного, распространенности процес-

са и эффективности лечения, колеблется от 3 недель до

б месяцев.

Задний медиастинит. Подавляющее большинство

наблюдений заднего медиастинита связано с разрывом

шейного или грудного отделов пищевода (в том числе —

при так называемом спонтанном разрыве пищевода или

синдроме Борхаве). Ниже представлены топографоана-

томические особенности пищевода

Шейный отдел пищевода располагается на уровне

C

VI

—Th

!r

Спереди пищевод тесно прилежит к задней

стенке трахеи, с которой он связан рядом соединитель-

нотканных перемычек. В самом начале пищевод полно-

стью прикрыт трахеей, но постепенно книзу он откло-

няется влево. Сзади шейный отдел пищевода прилежит

к предпозвоночной фасции, отделяясь от нее узкой

полосой околопищеводной жировой клетчатки. Эта

758

Гнойный недиастинит

клетчатка больше развита вдоль боковых стенок пище-

вода, продолжаясь вверх в окологлоточную и вниз —

в медиастинальную клетчатку.

Необходимо помнить, что слева и справа в пище-

водно-трахеальной борозде располагается возвратный

нерв, ветви которого переплетаются с идущей в попе-

речном направлении нижней щитовидной артерией.

Кнаружи и латеральнее пищевода проходят общие

сонные артерии, причем левая — нередко прилежит

непосредственно к переднелевой стенке пищевода.

Левая доля щитовидной железы соприкасается с шей-

ным отделом пищевода на протяжении 1—3 см.

Грудной отдел пищевода. С точки зрения опера-

тивной техники целесообразно рассматривать верхне-

грудной (до уровня бифуркации трахеи — Th

4

—Th

5

) и

нижегрудной отделы пищевода.

Наиболее важным с практической точки зрения

является вопрос отношения пищевода и медиастиналь-

ной плевры. Плевра в определенных местах не только

прилежит к пищеводу, но и связана с ним довольно

плотными мышечнофасциальными образованиями, что

при выделении пищевода тупым путем может привести

к повреждению медиастинальной плевры.

В верхнегрудном отделе пищевод все больше откло-

няется влево и на уровне бифуркации выступает из-за

трахеи на 3—10 мм. В этой зоне между пищеводом

и мембранозной частью трахеи имеется множество

плотных соединительнотканных тяжей, что необходимо

принимать во внимание при мобилизации пищевода на

этом уровне. Слева к этой выступающей части пищево-

да спереди прилежит возвратный нерв и левая общая

сонная артерия. Здесь же можно различить идущей в

i косом направлении снизу вверх и сзади наперед груд-

. ной проток, а также прилежит левая подключичная

» артерия. Сзади стенка пищевода отделена от предпоз-

i! воночной фасции значительным слоем рыхлой клет-

( чатки. Справа на протяжении б—8 см к пищеводу и к

трахее непосредственно прилежит медиастинальная

плевра, которая иногда заходит частично на заднюю

поверхность пищевода.

i На уровне бифуркации трахеи толографоанато-

* мические взаимоотношения более сложные. Спереди

t и слева на уровне Th

[V

к стенке пищевода прилежит

4 дуга аорты, на один позвонок ниже — бифуркация

трахеи и левый главный бронх, связанный с пище-

л

\ водом фиброзно-мышечными пластинами (связками),

содержащими мелкие ветви бронхиальных артерий

'л и вен, что в известной степени затрудняет мобили-

:

'. зацию пищевода. На этом уровне к передней стенке

* пищевода подходит левый блуждающий нерв. Сзади

«•'-, и слева к пищеводу прилежит нисходящая грудная

аорта, справа — непарная вена диаметром не менее

1 см, покрытая медиастинальной плеврой, и правый

блуждающий нерв.

Ниже уровня бифуркации трахеи пищевод идет

справа и кпереди от аорты, делая в наддиафрагмаль-

ном отделе заметный изгиб влево, пересекая спереди

аорту. Спереди к пищеводу непосредственно примыка-

ет задняя стенка перикарда, что имеет большое значе-

ние для оценки опасности распространения гнойного

процесса из средостения на сердечную сорочку и ее

полость (развитие перикардита). В толще передней

стенки пищевода легко дифференцируется плотный

белесый тяж — левый блуждающий нерв, в толще

задней стенки — правый блуждающий нерв. В боль-

шинстве наблюдений оба нерва создают в нижней трети

грудного отдела пищевода многочисленные разветвле-

ния, анастомозирующие друг с другом.

Справа и сзади от пищевода вдоль позвоночника

идет непарная вена. Необходимо подчеркнуть, что на

всем протяжении нижнегрудного отдела пищевод спра-

ва покрыт только медиастинальной плеврой, причем в

ряде случаев она заходит даже на заднюю его стенку.

Слева медиастинальная плевра отделена от пищево-

да аортой и слоем рыхлой клетчатки, за исключением

места его изгиба и перехода влево от аорты, где есть

небольшая площадка пищеводной стенки, покрытая

непосредственно плеврой.

В области пищеводного отверстия диафрагмы от

брюшины, покрывающей абдоминальный отдел пище-

вода, вверх на протяжении 3—4 см отходит соеди-

нительнотканная мембрана, окутывающая пищевод в

виде футляра (пищеводно-диафрагмальная мембрана

Бертелли). С этим футляром связана так называемая

нижняя межплевральная связка Морозова, содержащая

поперечно идущие фиброзные волокна и прилежащая

спереди к внутренним ножкам диафрагмы, а сзади — к

адвентиции аорты. С боков связка прочно фиксирова-

на к плевре в области медиастинальных синусов. Эти

соединительные образования фиксируют пищевод к

краям пищеводного отверстия диафрагмы.

В этой зоне справа и сзади пищевода у 20—30%

больных располагается «отшнурованная» от основных

серозных полостей околопищеводная серозная сумка,

представляющая собой замкнутую серозную полость

размером примерно 3 х б см, причем по левой стенке

она прочно соединена с пищеводом, и швы, наложенные

на стенку пищевода в этой зоне, оказываются намного

надежнее, чем в местах, лишенных серозного покро-

ва. Если не знать о существовании этой сумки, при ее

вскрытии может создаться впечатление о повреждении

левой медиастинальной плевры. Абдоминальный отдел

759

Хирургическая инфещия

пищевода отделен от аорты левой ножкой диафрагмы.

Спереди и справа к нему прилежит левая доля печени,

слева — верхний полюс селезенки.

Механические повреждения пищевода чаще всего

происходят при использовании различного рода диа-

гностических и лечебных устройств и инструментов

(эндоскопов, желудочных зондов, бужей, кардиодила-

таторов, эндотрахеальных трубок), а также при внед-

рении в стенку пищевода инородных тел. Все эти

повреждения происходят изнутри просвета пищевода,

а не снаружи, что принципиально отличает пищевод

от других органов человеческого тела. (Помимо пище-

вода, такой механизм наблюдается при повреждениях

прямой кишки, но гораздо реже). Большая уязвимость

пищевода в значительной мере объясняется его анато-

мическими особенностями: тонкой мышечной стенкой и

отсутствием серозного покрова.

Колото-резаные и огнестрельные ранения пищевода

извне наблюдаются очень редко из-за того, что пищевод

хорошо защищен сзади позвоночником и реберным

каркасом, спереди — трахеей и другими органами

средостения. Как правило, одновременно с пищеводом

происходит повреждение крупных сосудов и сердца,

поэтому больные быстро погибают без оказания меди-

цинской помощи.

Закрытая травма в результате автоаварий или паде-

ния с высоты также редко приводит к повреждениям

пищевода из-за его эластичности и наличия рыхлой

околопищеводной клетчатки, амортизирующей силу

удара. Крайне тяжелая травма может приводить к

отрыву пищевода от желудка, но такие наблюдения в

мировой хирургической практике единичны.

Морфологические особенности инструментальных

повреждений пищевода заключаются в образовании

рваного отверстия в стенке пищевода, равного по диа-

метру повреждающему инструменту. При грубом про-

ведении инструмента одна из стенок пищевода может

быть продольно разорвана на протяжении б—10 см.

В таких случаях, как правило, рвется и медиастинальная

плевра: возникает пневмоторакс, вследствие массивно-

го инфицирования плевральной полости быстро разви-

вается пиопневмоторакс.

Через 8—12 часов после разрыва шейного отдела

пищевода в клетчаточных пространствах шеи разви-

вается флегмозное воспаление, которое, спускаясь в

заднее средостение, приводит к вторичному гнойному

медиастиниту. Особенно тяжело гнойный медиастинит

протекает при разрывах нижнегрудного отдела пище-

вода из-за присоединения пептического некроза клет-

чатки вследствие заброса в средостение и плевральную

полость агрессивного желудочного сока.

Передний медиастинит. В настоящее время воз-

никновение переднего медиастинита чаще всего свя-

зано с осложнениями после стернотомии, прежде

всего, как доступа для вмешательства на сердце, дуге

аорты и реже — опухолях переднего средостения.

Однако нередко наблюдается и вторичный (нисходя-

щий) медиастинит вследствие распространения одон-

тогенной флегмоны шеи или лимфаденофлегмоны шеи.

Этиологическим фактором в таких случаях выступает

неклостридиальная анаэробная инфекция в отличие от

послеоперационного переднего медиастинита, для кото-

рого характерна грамположительная кокковая флора.

Со времени идеи об использовании срединной стер-

нотомии в качестве хирургического доступа, высказан-

ной впервые Н. Milton более века назад, этот доступ

достойно оценен и признан во всем мире, прежде всего

в плановой кардиохирургии. Вместе с тем до настоя-

щего времени профилактика и лечение такого ослож-

нения, как послеоперационный гнойный медиастинит,

остается большой проблемой, хотя частота возникнове-

ния медиастинальной инфекции, по последним данным

крупных кардиохирургических центров, не превышает

1—3%, летальность при ней достигает 30%.

Считается, что первопричиной послеоперационного

гнойного медиастинита является так называемая дигис-

ценция грудины (dehiscent — раскрытие, расхождение),

т.е. расхождение краев грудины сначала без клиничес-

ких и бактериальных признаков инфицирования. Затем

следует нарушение заживления раны с миграцией мик-

робной флоры с поверхности в более глубокие слои.

Существует и другая точка зрения, согласно которой

причиной гнойного медиастинита служит неадекватный

профилактический дренаж переднего средостения, в

результате чего в загрудинном пространстве скапли-

вается экссудат, служащий прекрасной питательной

средой для микроорганизмов.

Безусловными факторами риска являются исполь-

зование при кардиохирургических вмешательствах

искусственного кровообращения, а также массивная

кровопотеря. Нельзя сбрасывать со счетов и исполь-

зование в целях коронарного шунтирования обеих

внутренних грудных артерий, когда заведомо наруша-

ется кровоснабжение грудины и создаются условия для

возникновения остеомиелита. Известную роль игра-

ет использование при стернотомии гемостатического

воска, который представляет собой инородное тело и

препятствует нормальному репаративному процессу по

линии рассечения грудины.

Клиническое течение гнойного медиастинита,

вызванного кокковой флорой, более благоприятное,

чем неклостридиальный анаэробный медиастинит, воз-

760