Савельев В.С. (ред) 80 лекций по хирургии

Подождите немного. Документ загружается.

Гнойный недиостинит

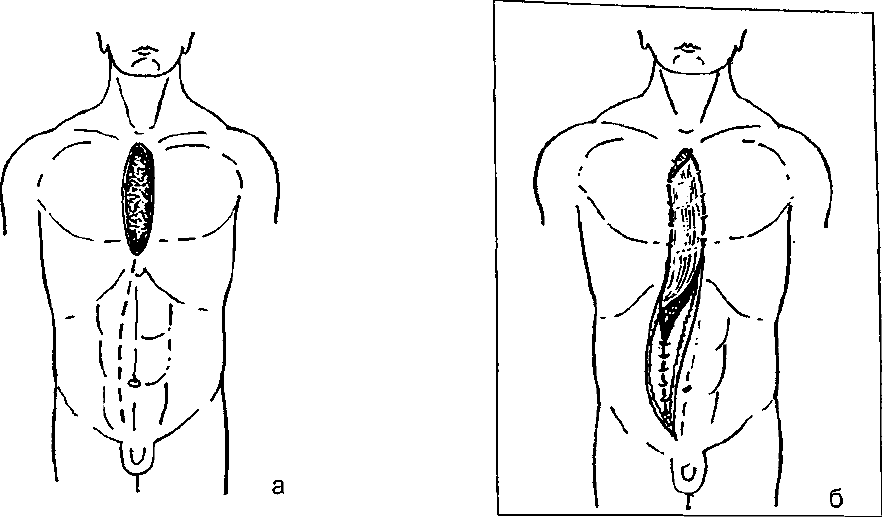

Рис. 8. Использование прямой мышцы живота для лечения переднего медиастипита (схема): а — рассечение брюшной стенки

для мобилизации мышцы; б — инверсия мышцы с тампонадой полости в переднем средостении

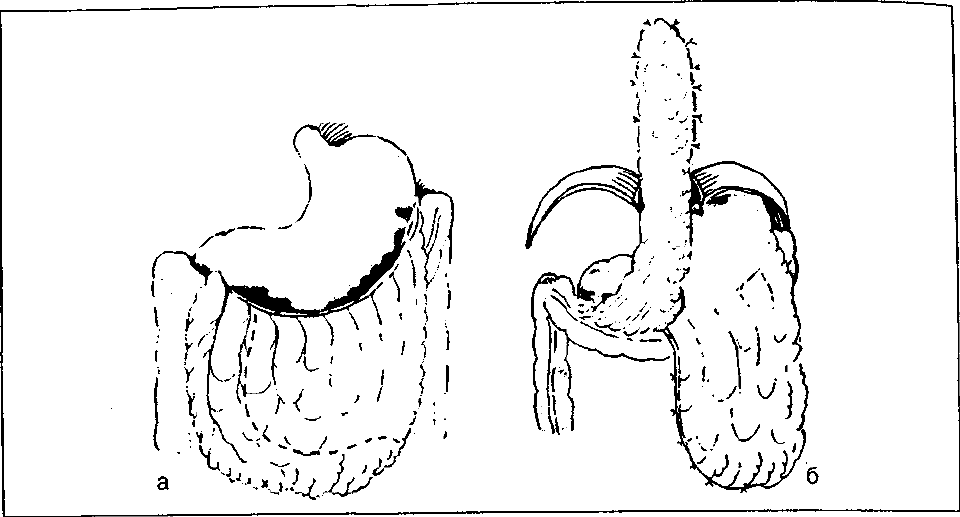

В последнее время широкую популярность приоб-

рел метод с использованием пряди большого сальника

(рис. 9 а, б). Достоинства большого сальника заклю-

чаются в его прекрасном кровоснабжении, через него

проходит большой объем крови и лимфы, несущих

лимфоциты и макрофаги. Свободно достигая верх-

них отделов средостения, он надежно заполняет все

плохо дренируемые пространства, прикрывает сосу-

дистые протезы, дает хороший косметический эффект.

Некоторые хирурги даже считают, что сальник «благо-

даря способности к ангиогенезу», улучшает васкуляри-

зацию подлежащей стенки миокарда. Если еще учесть,

что длительность лечения медиастинита при этом

существенно сокращается, а летальность не превышает

10—12%, становится понятной стремление хирургов к

использованию именно этого способа.

Лечение в

послеоперационном периоде

Общий подход к лечению медиастинита только тогда

может быть успешным, если с самого начала лечение

было максимальной интенсивности — как при сепсисе.

В таких случаях отдельные компоненты комплексно-

го лечения, которые утрачивают свою актуальность

по мере нормализации клинических, лабораторных и

инструментальных данных обследования, постепенно

отменяют. Комплекс интенсивного лечения медиасти-

нита включает в себя: а) местное воздействие на очаг

гнойной инфекции; б) антибактериальную терапию;

в) иммунную терапию; г) детоксикационную терапию и

е) восполнение энергетических затрат организма.

Местное лечение заключается в проведении пос-

тоянного промывания гнойного очага в средостении

раствором антисептика с одновременным использо-

ванием аспирации с разрежением порядка 20—40 см

вод. ст.

Непременным условием успешности такого метода

является герметизация полости в средостении (для

соблюдения разрежения) и постоянный контроль за

исправным функционированием всей системы. Конечно,

это создает определенные трудности для персонала.

Но с другой стороны, как показал многолетний опыт,

под действием аспирации из средостения максимально

быстро эвакуируются гной и продукты распада тканей,

резко замедляется всасывание токсинов из очага гной-

ного воспаления, полость быстро уплощается, уменьша-

ется в размерах.

После спадения полости и превращения ее в канал

вокруг дренажей (что легко проверяется путем запол-

771

Хирургическая инфекция

Рис. 9. Использование большого сальника для лечения переднего медиастинкта (схема): а - мобилизация пряди большого

сальника с питающей ножкой за счет правой желудочно-сальниковой артерии; б — расположение пряди сальника в брюшной

полости и переднем средостении

нения дренажей водорастворимым контрастным вещес-

твом и рентгенографией) дренажи постепенно начина-

ют подтягивать и в конце концов извлекают, заменяя их

на несколько дней резиновыми выпускниками.

Определенные сложности возникают при местном

лечении открытых стернальных ран после кардио-

хирургических вмешательств, особенно при наличии

нестабильности грудины и ребер. Перевязки с сана-

цией гнойного очага приходится выполнять практи-

чески ежедневно, обеспечивая при этом полноценное

обезболивание. Из-за возможного развития серьезных

осложнений для промывания раны нельзя применять

холодные растворы антисептиков, а также 3% раствор

перекиси водорода. Длинные, идущие вдоль грудины

отроги гнойных полостей обычно дополнительно дре-

нируют мягкими дренажными трубками.

Открытый метод местного лечения имеет множество

недостатков, и главный среди них — большие раневые

потери, которые трудно восполнить. Поэтому в послед-

ние годы в ряде кардиохирургических клиник также

отдают предпочтение закрытому методу дренирования

стернотомических ран и переднего средостения.

Антибактериальная терапия. Наличие гнойного

медиастинита является абсолютным показанием для

назначения антибактериальной терапии. При развер-

нутой клинической картине медиастинита у неопери-

772

рованных ранее больных, при позднем поступлении,

антибактериальную терапию целесообразно начинать

в процессе подготовки к операции. С учетом характе-

ра микрофлоры, быстрого прогрессирования гнойного

воспаления и нарастания интоксикации на фоне угне-

тения основных звеньев иммунитета методом выбо-

ра является деэскалационная внутривенная терапия

карбопенемами (меронем, тиенам, инванз) в сочета-

нии с препаратами метронидазола на протяжении 7—

10 суток.

Такая терапия перекрывает весь спектр не только

возможных возбудителей и имеющейся госпитальной

флоры, но и все новых порций микроорганизмов, пос-

тоянно поступающих в очаг, что наблюдается, напри-

мер, при невозможности ушивания разрыва грудного

отдела пищевода. В этих случаях микробиологическое

исследование гнойного экссудата не дает ценных опор-

ных данных для назначения препаратов более узкого

спектра.

В то же время при ушитом разрыве пищевода, при

одонтогенной и тонзилогенной инфекции определение

чувствительности выделенной микрофлоры к антиби-

отикам позволяет в ряде случаев эффективно исполь-

зовать и более дешевые препараты (цефалоспорины

IV поколения, фторхинолоны) в комбинации с метрони

дазолом. Тем более эта комбинация безусловно э4

Ьек-

Гнойный медиастинит

тивна при кокковой флоре, характерной для послеопе-

рационного переднего медиастинита.

Коррекция приобретенного иммунодефицита.

Принимая во внимание резкое угнетение всех звеньев

иммунитета, наблюдаемое при тотальных формах меди-

астинита, заместительная иммунная терапия является

обязательным компонентом интенсивного послеопера-

ционного лечения. Наиболее эффективными следует

признать препараты класса иммуноглобулинов, пента-

глобина, гипериммунные плазмы.

Детоксикационнзя терапия. Стандартной составля-

ющей детоксикационной терапии является внутривен-

ное введение кристаллоидных и коллоидных растворов,

поддерживающих коллоидно-осмотическое давление

плазмы, улучшающих микроциркуляцию в тканях, обес-

печивая тем самым стабильность гемодинамики. Однако

высокая степень эндотоксикоза при медиастините тре-

бует применения активных методов экстракорпораль-

ной детоксикации, таких как гемоплазмо-сорбия, гемо-

диафильтрация, лечебный плазмаферез.

Эти методы являются достаточно сложными и доро-

гостоящими. В то же время быстрое выведение из орга-

низма цитокинов, продуктов протеолиза, бактериаль-

ных и метаболических эндотоксинов оказывает сущес-

твенное влияние на течение патологического процесса,

и применение их вполне оправдано как с медицинской,

так и с экономической точки зрения.

Восполнение энергетических затрат. Преоблада-

ние катаболических процессов, постоянная потеря белка

из дренированных гнойных полостей и невозможность

естественного питания через рот (при травматическом

и одонтогенном медиастините) ставят перед клиницис-

том чрезвычайно сложную проблему. Необходимо под-

черкнуть, что при переднем послеоперационном меди-

астините этот вопрос не стоит — больные, как правило,

питаются через рот. При отсутствии такой возможности

проблему энергетических потерь решают путем осу-

ществления парентерального и энтерального питания.

Учитывая реальные потребности организма при меди-

астините (от 3 до 4 тыс. ккал в сутки), обеспечить их

за счет парентерального питания достаточно сложно,

тем более что при медиастините вследствие разрыва

пищевода естественное питание бывает невозможным

в течение нескольких месяцев.

Основным путем восполнения энергетических

потерь при медиастините является энтеральный путь.

Существуют три варианта обеспечения энтераль-

ного питания: через назогастральный специальный

силиконовый зонд (при медиастините вследствие

разрыва шейного и верхнегрудного отделов пище-

вода, тонзилогенном и одонтогенном медиастините),

через гастростому (при тех же формах медиастинита

и отсутствии зонда) и через еюностому (при меди-

астините вследствие разрыва нижнегрудного отдела

пищевода). Больным, которым при хирургическом

лечении чрезбрюшинным доступом одновременно

была выполнена фундопликация типа Ниссена, вмес-

то еюностомы для питания лучше накладывать гаст-

ростому.

Заключение

Опыт, накопленный клиникой неотложной торакоаб-

доминальной хирургии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского

за более чем 40-летний период, основан на 800 наблю-

дениях острого гнойного медиастинита различного

происхождения.

Внедрение в практику разработанных в клинике

принципов диагностики и лечения медиастинита поз-

волило снизить летальность с 36 до 12%, что является

убедительным обоснованием изложенных в этой лекции

положений.

773

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ

ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

А.П. Чадаев, А.А. Зверев, М.С. Алексеев

За последние годы появились высокоэффективные

антибиотики и антисептики, ферментные и иммунокор-

ригирующие препараты, такие технические достижения,

как ультразвук, лучи лазера, компрессионно-дистракци-

онный остеосинтез и т.д. Произошли существенные

изменения методологии лечения гнойных процессов —

от вскрытия гнойника кратчайшим доступом, дрени-

рования его марлевыми повязками, чаще с гиперто-

ническим раствором поваренной соли и последую-

щего открытого ведения раны, до закрытия гнойных

ран первичными или первично-отсроченными швами

после радикальной некрэктомии и наложения дренаж-

но-промывных систем (1980-е годы). Все это позволило

существенно улучшить функциональные и эстетические

результаты операций. Наиболее существенные в этом

плане позитивные изменения произошли при лечении

глубоких форм панарициев, флегмон кисти и лактаци-

онных маститов.

Глубокие формы панариция

и флегмоны кисти

Этиопатогенез

Возникновение острых гнойных процессов на паль-

цах и кисти чаще всего обусловлено золотистым

стафилококком, который доминирует в 69—90% слу-

чаев, реже — в монокультуре, чаще — в ассоциаци-

ях. Растет частота смешанной грамположительной

и грамотрицательной микрофлоры. Для укушенных

инфицированных ран, как одной из причин развития

панарициев и флегмон, особенно характерна анаэроб-

ная микрофлора.

По частоте среди всех гнойных процессов гнойные

заболевания пальцев и кисти занимают первое место,

составляя свыше 30% всех первичных обращений к

хирургу. Причиной их развития более чем в 60% случаев

являются раны, в 25% — микротравмы и мозоли. В ряде

случаев развитие флегмон кисти является следствием

прогрессирования панариция. До 45% стационарных

больных предварительно оперируются на амбулатор-

ном этапе, причем многие — неоднократно.

774

Клиническая семиотика

Клиническая картина панариция достаточно яркая

и описана во многих руководствах по гнойной хирургии.

Главенствующим симптомом является боль — от ною-

щей при свищевых формах до пульсирующей и нестер-

пимой при абсцедировании. В большинстве случаев

пациенты отмечают повышение температуры тела и

ухудшение общего самочувствия. Довольно быстро

развивается отек пораженной фаланги или всего

пальца. Интенсивность гиперемии зависит от глуби-

ны гнойного процесса и ее отсутствие ни в коей мере

не свидетельствует об отсутствии гнойного процесса.

Нарушение функции пальца отмечается практиче-

ски всегда. Точечная пальпация пуговчатым зондом

позволяет выявить зоны максимальной болезненности,

типичные для поражения сустава или сухожилия.

Флегмоны кисти получают наименование в зави-

симости от места локализации инфекции. Клиника

проявляется отеком, гиперемией и болезненностью

тканей в зоне пораженного клетчаточного пространс-

тва. Страдает функция примыкающих к гнойному очагу

пальцев. Интенсивность боли при пассивных движе-

ниях в них в большой степени зависит от вовлечения

в процесс сухожильных влагалищ. Практически при

всех флегмонах кисти развивается отек тканей тыльной

поверхности. Страдает общее самочувствие, возможна

лихорадка; при развитии лимфангоита температура

тела может повышаться до 40°С.

Принципы лечения

Наш опыт лечения глубоких форм панариция и флег-

мон кисти базируется на применении разработанных в

клинике методик у 11 045 больных, оперированных в

отделении хирургии гнойной кисти ГКБ № 4 с 1984 по

2001 гг.

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний паль-

цев и кисти включает несколько этапов, пренебрежение

любым из них неизбежно осложняет течение воспа-

лительного процесса. Перед операцией кисть должна

быть несколько раз вымыта проточной водой с мылом

и, при необходимости, выбрита. Наиболее часто one-

Современные принципы лечения гнойных заболеваний мягких тканей

рации выполняем под проводниковой анестезией вне

очага воспаления 1—2% раствором новокаина или 1,5%

раствором тримекаина, в том числе при локализации

процесса на ногтевой или средней фалангах пальца —

по Оберсту—Лукашевичу, при распространении про-

цесса проксимальнее — осуществляем блокаду соот-

ветствующих нервов в нижней трети предплечья или

анестезию по Усольцевой. При флегмоне пространства

Пирогова—Парона проводниковую анестезию целесо-

образно выполнять в верхней трети предплечья или в

подмышечной ямке. При известных противопоказани-

ях к местной анестезии операцию осуществляем под

общим обезболиванием.

Операцию необходимо выполнять с ассистентом

при полном обескровливании операционного поля,

что позволяет определить границы некроза и диффе-

ренцировать анатомические структуры.

Выбор доступа к гнойному очагу — важный аспект

оперативного лечения. Разрез, обеспечивая при опти-

мально выбранном направлении адекватный объем опе-

рации, должен максимально щадить «рабочие» поверх-

ности кисти, соответственно схеме J.T. Metzger (1955).

Скальпелем следует рассекать только кожу; все даль-

нейшие манипуляции на тканях выполняем путем их

«раздвигания» под контролем глаза.

Следующим этапом операции является тщательная

некрэктомия,при которой гнойный очаг должен иссекаться

по типу первичной хирургической обработки. Оставшиеся

даже незначительные участки нежизнеспособных тканей

могут явиться причиной длительного течения заболева-

ния и повторных операций. В то же время, чрезмерный

радикализм в такой сложной анатомической области как

пальцы кисти, может нанести непоправимый эстетический

и функциональный ущерб. Во время некрэктомии сосуды

и нервы фактически скелетируем. Максимально щадяще

следует выполнять этот этап на сухожильном аппарате:

не следует спешить резецировать сухожилие, если можно

ограничиться удалением отдельных некротизированных

волокон. Некрэктомия на костных и суставных структурах

включает удаление лишь секвестрированных участков.

Порой приходится удалять все губчатое вещество кости,

оставив лишь кортикальный цилиндр. При вмешатель-

ствах на суставах при гнойных артритах или остеоарт-

ритах послеоперационный период ведем в режиме дис-

тракции, что обеспечиваем компрессионно-дистракци-

онным аппаратом или тракцией металло-гипсовой конс-

трукцией с использованием модифицированной спицы

Киршнера. Некрэктомию завершаем вакуумированием,

санацией раны антисептиками. Хорошо себя зарекомен-

довала обработка раны ультразвуком низкой частоты в

растворе антибиотика.

После некрэктомии и гемостаза каждое клетча-

точное пространство дренируем отдельной перфо-

рированной полихлорвиниловой трубочкой, кото-

рую фиксируем к коже. После вмешательства на сус-

тавах и сухожильных влагалищах указанные структуры

требуют дополнительного дренирования. Выполнение

радикальной некрэктомии и адекватного дренирования

остаточной гнойной полости позволяет завершить опе-

рацию наложением первичных швов на кожу атравмати-

ческими нитями 3/0—7/0.

При тяжелом поражении кисти применение мик-

роирригаторов и частичное ушивание ран дополняем

наложением марлевых повязок, пропитанных мазью на

гидрофильной основе. При невозможности одномомен-

тного ушивания кожного дефекта применяем различные

варианты кожной пластики. При обнаженных сухожилии

или кости используем несвободную кожную пластику по

типу итальянской, перекрестную с пальца на палец или

лоскутом на сосудисто-нервной ножке. Гранулирующие

дефекты предпочитаем закрывать свободным расщеп-

ленным кожным трансплантатом. Все пластические опе-

рации выполняем после купирования острого гнойного

воспаления, но в возможно более ранние сроки.

При значительных кожных дефектах, полученных

при первичной травме или после некрэктомии, при

невозможности выполнения радикальной некрэктомии

необходимо воздержаться от наложения первичных

швов и следует вести рану открыто, применяя мази на

гидрофильной основе, протеолитические ферменты или

другие антисептики.

Иммобилизацию в послеоперационном периоде

мы считаем обязательной, независимо от формы

заболевания. Продолжительность иммобилизации

определяют сроки купирования острых воспалительных

явлений. Наряду с регулярной санацией ран на пере-

вязках, проводим антибактериальную и противовоспа-

лительную терапию, физиотерапевтические процедуры,

лечебную физкультуру. Ранняя активная разработка

движений пальцев и кисти (после удаления дренажей и

швов) способствует более полноценному восстановле-

нию функции кисти.

Лечение отдельных

форм панариция

Костный панариций

Если заболевание протекает достаточно длительно,

и имеются сформированные свищи, то воспалительные

явления в коже и подкожной клетчатке, как правило.

775

Хирургической инфекция

не выражены. В этой ситуации проводим радикальную

некросеквестрэктомию, удаляем патологические грану-

ляции в мягких тканях и рану закрываем первичными

швами с наложением дренажно-промывной системы.

Пораженную костную ткань нежно выскабливаем ост-

рой костной ложечкой, что достаточно для удаления

аваскуляризованных некротизированных участков.

В случае секвестрации фаланги удаляем только сво-

бодно лежащие секвестры с сохранением основного

массива кости.

Сухожильный панариций

(гнойный тендовагинит)

Тактикаоперативного вмешательства при сухожиль-

ном панариции определяется состоянием прилежащей

к сухожильному влагалищу подкожной клетчатки. При

интактной клетчатке (в случае развития тендовагини-

та после укола непосредственно во влагалище) опера-

тивное пособие ограничиваем вскрытием сухожиль-

ного влагалища в дистальном (на средней фаланге)

и проксимальном (в проекции головки соответству-

ющей пястной кости) отделах. После эвакуации экс-

судата и промывания влагалища растворами анти-

септиков его полость на всю длину дренируем пер-

форированным микроирригатором, концы которого

выводим через разрезы, а на кожу накладываем швы.

Когда подкожная клетчатка также вовлечена в гной-

но-деструктивный процесс, выполняем продольный

разрез по боковой поверхности пальца с дугообраз-

ным продолжением на ладонь в проекции «слепо-

го мешка» влагалища сухожилий. Кожно-подкожный

лоскут отпрепаровываем от влагалища, которое, как

правило, бывает частично или полностью некротизи-

ровано, обязательно сохраняем ладонные сосудисто-

нервные пучки и выполняем тщательную некрэктомию

подкожной клетчатки, иссекаем нежизнеспособные

участки сухожильного влагалища и некротизирован-

ные волокна сухожилия. Полностью сухожилие иссе-

каем только при явном его некрозе, когда оно пред-

ставлено бесструктурной массой.

Суставной и костно-суставной панариций. При

суставном или костно-суставном панариции, как прави-

ло, выполняем Z-образный разрез на тыльной поверх-

ности пальца в проекции соответствующего сустава.

Осуществляем артротомию, ревизию полости сустава

и удаляем гнойный экссудат. При отсутствии очагов

деструкции в костной ткани проводим санацию полости

сустава растворами антисептиков и дренируем ее пер-

форированным микроирригатором, а кожную рану уши-

ваем. При выявлении костной деструкции выскаблива-

ем пораженные участки надкостницы и кости острой

костной ложечкой, а полость сустава также дренируем.

Чрезвычайно важным моментом является дальнейшая

декомпрессия в суставе, в противном случае возможно

прогрессирование деструкции. Декомпрессия сустава

обеспечивает снижение внутрисуставного давления,

при этом достигается диастаз между суставными кон-

цами, что способствует купированию воспалительных

явлений и препятствует формированию внутрисустав-

ных сращений. Наложение дистракционного аппарата

возможно только при отсутствии воспаления в мягких

тканях сочленяющихся фаланг.

Пандактилит

Нередко при пандактилите сохранение пальца счи-

тают бесперспективным и ампутируют его или поражен-

ные фаланги. Однако, при правильном хирургическом

лечении сохранение пальца возможно. Разрез выпол-

няем по боковой поверхности пальца с дугообразным

продолжением на ладонную поверхность кисти в проек-

ции головки соответствующей пястной кости. Ладонный

кожно-подкожный лоскут отпрепаровываем от сухожи-

лий сгибателей с сохранением сосудисто-нервных пуч-

ков, подобным же образом отпрепаровываем тыльный

лоскут. Оба лоскута разворачиваем, что обеспечивает

хороший доступ ко всем структурам пальца. Сложность

возникает только при ревизии участка тыльно-боковой

поверхности основной фаланги пальца на стороне, про-

тивоположной разрезу. Доступ к этой зоне, при необ-

ходимости, осуществляем из отдельного дугообразного

разреза на тыле кисти в проекции пястно-фалангоеого

сустава. Завершение операции при пандактилите также

зависит от выраженности воспалительных явлений в

мягких тканях, как и при других видах панариция.

В условиях острого воспаления рану выполняем мар-

левыми полосками с мазью на водорастворимой основе

и оставляем открытой. В дальнейшем, на перевязках

при необходимости выполняем этапную некрэктомию.

Завершать оперативное пособие наложением дренаж-

но-промывной системы и первичных швов можно толь-

ко при полной уверенности в адекватно выполненной

некрэктомии.

По мере стихания воспаления и очищения раны кож-

ные дефекты могут быть закрыты вторичными швами

или одним из видов кожной пластики.

Применение разработанной в клинике хирурги-

ческой тактики позволило значительно улучшить

как непосредственные, так и отдаленные результаты

лечения. Наряду с сокращением продолжительности

стационарного лечения, удалось практически в 1,5—

776

Современные принципы лечения

2 раза уменьшить сроки амбулаторного долечивания,

значительно снизить процент калечащих операций

(при пандактилите количество ампутаций пальцев на

различных уровнях сократилось с 51,9 до 4,4%). В 4

раза снизилось количество повторных госпитализаций,

а отдаленные результаты при различных формах забо-

левания улучшились в 3—4 раза.

Лечение флегмон кисти

Кисть — сложнейший анатомический орган, поэтому

знание анатомии является непременным требованием,

предъявляемым к хирургам, специализирующимся в

этой области.

При различной локализации гнойного очага на кисти

существуют определенные оперативные доступы, кото-

рые должны быть наиболее короткими и щадящими.

Следует особо отметить, что выполнение больших про-

дольных разрезов недопустимо. Создание широкого

доступа возможно, модифицировав разрез по типу

S-образного, дугообразного или ломаного, помня о том,

что рубец стягивает ткани по длине.

При межпальцевой флегмоне выполняем дугообраз-

ный разрез на ладонной поверхности кисти по Bunnell с

контрапертурой на тыле кисти. При вовлечении в воспа-

лительный процесс нескольких межпальцевых промежут-

ков выполняем один дугообразный разрез кожи с контр-

апертурами над каждым пораженным промежутком.

Флегмону области тенара целесообразно вскры-

вать дугообразным разрезом, параллельно кожной

складке тенара и отступя от нее кнаружи с контрапер-

турным разрезом на тыле кисти в зоне первого меж-

пальцевого промежутка.

Разрез при флегмоне области гипотенара прово-

дим по внутреннему краю возвышения мышц гипотена-

ра с контрапертурой на тыле кисти по наружному краю

V пястной кости.

Вскрытие надапоневротической флегмоны выпол-

няем разрезом по Bunnell, идущим от II межпальцевого

промежутка ладони, до средней кожной складки облас-

ти лучезапястного сустава на ладони, или же разрезами,

параллельными дистальной или проксимальной ладон-

ным бороздам по Я. Золтану.

Для вскрытия флегмон срединного ладонного

пространства разрез целесообразно выполнять по

дистальной кожной складке ладони от IV до II межпаль-

цевого промежутка с дальнейшим его продолжением по

кожной складке области тенара до «запретной зоны».

Флегмоны тыла кисти лучше оперировать из

нескольких небольших дугообразных разрезов, прове-

денных с учетом линий Лангера.

забопетший мягких тканей

Наконец, для вскрытия «11»-о6разной флегмоны

выполняем боковые разрезы на средней фаланге V паль-

ца и основной фаланге I пальца, из которых вскрываем

соответствующие сухожильные влагалища. Боковыми

продольными разрезами на предплечье вскрываем про-

странство Пирогова—Парона. При поражении клет-

чатки областей тенара и гипотенара к указанным выше

доступам добавляем соответствующие разрезы.

При комбинированных и сочетанных флегмонах

кисти доступы, объем некрэктомии и дренирование ран

индивидуальны и зависят от конкретной клинической

ситуации. Классическое изолированное поражение толь-

ко одного клетчаточного пространства кисти встречает-

ся, по нашим наблюдениям, лишь в 40,6%. Сочетанное

воспаление сразу нескольких пространств или комбина-

ции панариция с флегмонами кисти мы диагностировали

в 59,4%. Сложность лечения этих гнойных процессов

обусловлена тем, что хирург сталкивается с необходи-

мостью вскрытия на кисти сразу нескольких гнойных

очагов, связанных между собой патогенетически.

Оптимальным операционным доступом при сочетан-

ных флегмонах кисти мы считаем модифицированный

нами доступ Я. Золтана, Т-образный разрез или раз-

рез по Канавелю. При комбинированных флегмонах

мы выполняем разрез по боковой нейтральной линии

пальца с дугообразным переходом на ладонную или

тыльную сторону кисти (в зависимости от преимущест-

венной распространенности гнойного процесса). Далее

осуществляем некрэктомию и санацию гнойного очага.

Дренирование послеоперационных полостей и вовле-

ченных в гнойный процесс клетчаточных пространств

выполняем, по возможности, минимальным количеством

перфорированных трубочек. Убежденность в полноцен-

ной некрэктомии и отсутствие признаков сомнительной

жизнеспособности кожи позволяют наложить на раны

первичные швы. Безусловно, наложение первичных

швов ни в коей мере не является самоцелью, поэтому

при малейших признаках ишемии кожных краев или

невозможности одномоментного выполнения радикаль-

ной некрэктомии мы наложение дренажно-промыв-

ной системы сочетаем с введением в раны марлевых

полосок, пропитанных мазью на гидрофильной основе,

с последующим открытым ведением ран или наложени-

ем ранних вторичных швов.

Внедрение в клинику разработанной нами тактики

лечения флегмон кисти позволило сократить продол-

жительность стационарного лечения в среднем на 5—

7 суток и в 2,4—3 раза — количество повторных опе-

ративных вмешательств. Процент хороших и удовлет-

ворительных отдаленных результатов лечения возрос

с 18 до 92%.

777

Хирургическая инфекция

Таким образом, при лечении гнойно-воспалительных

заболеваний пальцев и кисти оперативные доступы

должны обеспечивать оптимальную ревизию тканей в

зоне патологического очага при максимально выгодном

в функциональном и косметическом отношении их рас-

положении. Адекватная анестезия и обескровливание

области операции являются обязательным условием

полноценной некрэктомии. При завершении операции

следует отдавать предпочтение дренажно-промывным

системам с первичными швами, что способствует сокра-

щению длительности послеоперационного периода и

ранней реабилитации пациентов.

Представленные выше результаты лечения глубоких

форм панариция и флегмон кисти, безусловно, не дают

оснований для прекращения поиска путей дальней-

шего их улучшения. Напротив, ряд позиций опреде-

ляет перспективы развития данной области хирур-

гии. Основными среди них можно назвать следующие:

внедрение и применение новых методов антисептики,

оптимизация антибиотикотерапии, активное примене-

ние пластических методов в хирургии гнойной кисти,

применение шва сухожилий и имплантации синтетичес-

ких суставов при тяжелой гнойной патологии пальцев

и кисти.

Острый гнойный

лактационный мастит

Лактационный мастит — воспаление молочной

железы в послеродовом периоде на фоне лактации.

Обычно заболевание возникает в первые 2—3 недели

после родов. Значительно чаще (77,6%) маститом боле-

ют первородящие женщины.

Этиология

Возбудителем гнойного мастита в 90,8% случаев

является золотистый стафилококк. Молочные железы

обычно инфицируются в родильном стационаре, где

стафилококк может длительно (до 130 дней) охранять

свою вирулентность в воздухе, на белье и различных

предметах. Входными воротами инфекции могут быть

устья молочных протоков, реже — трещины и экско-

риации сосков. Единого мнения о непосредственном

источнике инфицирования молочных желез нет. Однако

большинство авторов считают, что им является ново-

рожденный, который передает инфекцию матери при

кормлении. Ребенок же инфицируется от медицинского

персонала, белья и предметов ухода за ним. Возможно

инфицирование молочных желез и без участия ново-

рожденного. При сочетании значительного обсеме-

нения молочной железы патогенной микрофлорой с

какими-либо неблагоприятными факторами (лактостаз,

снижение иммунологической реактивности организма

родильниц и др.) реальна угроза развития мастита.

Патогенез

Лактостаз возникает при несоблюдении режима

кормления ребенка грудью, недостаточном или нерегу-

лярном сцеживании молочных желез и во всех случаях,

когда сцеживание молока затруднено. В 85,8% случаев

он предшествует маститу. При лактостазе количес-

тво микробов в молочных протоках увеличивается в

несколько раз, одновременно нарушаются венозное

кровообращение и лимфоотток в молочной железе.

Если лактостаз не купирован в течение 3—4 суток,

то в большинстве случаев возникает мастит.

Трещины сосков обнаружены нами у 13,5% больных

гнойным маститом. Основными причинами их возник-

новения являются несоответствие между избыточным

отрицательным давлением в ротовой полости ребенка

и растяжимостью ткани соска, а также длительный и

частый контакт соска с лифчиком, промокшим молоком.

Молоко вызывает раздражение и мацерацию кожи, что

способствует образованию или прогрессированию имею-

щихся микроповреждений соска и трещин. Кроме того, на

появление трещин оказывают влияние втянутые соски, их

неподвижность и недостаточная эрекция, несоблюдение

времени кормления ребенка. Трещины сосков сущест-

венно нарушают функцию молочных желез, вынуждают

женщин из-за болей недостаточно сцеживать их, что в

свою очередь приводит к лактостазу. У всех больных

гнойным маститом снижена реактивность иммунной

системы. Известно, что при нормально протекающей

беременности происходят существенные изменения в

иммунной системе женщин, характеризующиеся ее угне-

тением, возрастанием активности факторов, блокирующих

реакции клеточного иммунитета. Эти изменения являются

закономерной реакцией, способствующей длительному

сосуществованию двух генетически разных организмов —

матери и плода, обеспечивающей нормальное течение

беременности и родов. Все показатели реактивности

иммунной системы родильницы восстанавливаются к 7-м

суткам после родов. Однако при осложненном течении

беременности или родов, а также при экстрагенитальной

патологии происходят еще более глубокие и длительные

по времени изменения иммунной системы родильницы.

В то же время, как установлено нами, у больных гнойным

маститом беременность или роды в 84,4% случаев про-

текали с различными осложнениями. Неблагоприятным

фактором для нормального восстановления иммунологи-

ческой реактивности является интоксикация, обусловлен-

ная развитием гнойного мастита.

778

\

Современные принципы лечения гнойны» тболенаний мягких тканей

% Классификация

S По характеру воспалительного процесса различают

! негнойные (серозный и инфильтративный) и гнойные

{ (абсцедирующий, инфильтративно-абсцедирующий,

) флегмонозный и гангренозный) формы острого лакта-

, ционного мастита. В зависимости от локализации очага

и воспаления мастит бывает подкожным, субареолярным,

интрамаммарным, ретромаммарным и тотальным, когда

поражаются все отделы молочной железы.

Клиническая семиотика

Клинику и течение воспалительного процесса при

мастите определяют особенности анатомического стро-

ения и резкое усиление функциональной активности

молочной железы в послеродовом периоде. Молочная

железа имеет дольчатое строение, большое количество

естественных полостей, широкую сеть молочных прото-

ков, обилие жировой клетчатки. Поэтому воспалитель-

ный процесс плохо отграничивается и имеет склонность

к распространению на соседние участки. Кроме того,

для мастита характерен быстрый переход серозной

и инфильтративной стадии в гнойную, а также

затяжной характер течения гнойно-воспалительно-

го процесса.

Заболевание начинается остро. В первые часы раз-

вития мастита появляется чувство тяжести в молочной

железе, затем боль. Ухудшается самочувствие больных,

появляется слабость, повышается температура тела до

37,5—38,0°С. Железа незначительно увеличивается в

объеме, гиперемия кожи умеренная или едва заметная.

Сцеживание молока болезненное и не приносит облег-

чения, количество молока уменьшается. При пальпации

определяются болезненность и умеренная инфильтра-

ция тканей железы без четких границ, дольки ее теряют

зернистую структуру. При прогрессировании процесс

переходит из серозной стадии в инфильтративную, когда

в молочной железе начинает пальпироваться болезнен-

ный инфильтрат с четкими границами. Гиперемия кожи

не усиливается, отека ее нет. При неэффективном или

несвоевременном лечении через 3—4 дня от начала

заболевания воспалительный процесс приобретает

гнойный характер. При этом значительно ухудшается

самочувствие больных, нарастает слабость, снижает-

ся аппетит, ухудшается сон. Температура тела чаще в

пределах 38—40°С. Появляются озноб, потливость,

бледность кожных покровов. Значительно усиливаются

боли в молочной железе, которая напряжена, увеличена

в размерах, с выраженной гиперемией и отечностью

кожи. Инфильтрат резко болезненный при пальпации,

увеличивается в размерах. В центре инфильтрата может

появиться участок размягчения, а при наличии крупной

гнойной полости — флюктуация. Молоко сцеживается с

трудом, небольшими порциями, часто с ним выделяется

гной. Количество лейкоцитов в крови повышается до

10 000—20 000, у 72,2% больных был снижен гемог-

лобин до 80—90 г/литр, в моче появляются белок и

гиалиновые цилиндры.

Диагностика

Основанием для оперативного лечения являются

сочетание высокой температуры тела и наличие плотно-

го болезненного инфильтрата в тканях молочной желе-

зы. В то же время следует отметить, что при лактоста-

зе температура тела может повышаться до 39—40°С.

Это объясняется повреждением молочных протоков,

всасыванием молока и его пирогенным действием.

Диагностика гнойного мастита на фоне выраженного

лактостаза иногда затруднительна. Поэтому при лакто-

стазе вопрос об оперативном лечении следует решать

в течение 3—4 часов после тщательного сцеживания

молока. Перед сцеживанием обязательно делаем ретро-

маммарную новокаиновую блока-ду и внутримышечную

инъекцию 2 мл но-шпы (за 20 минут) и 0,5 мл окситоци-

на или питуитрина (за 1—2 минуты). Если имеется толь-

ко лактостаз, то после опорожнения молочной железы

боли в ней исчезают, пальпируются небольшого разме-

ра безболезненные дольки с четкими контурами и мел-

козернистой структурой, снижается температура тела.

Если на фоне лактостаза имеется гнойный мастит,

то после сцеживания в тканях железы продолжает

определяться плотный болезненный инфильтрат,

сохраняется высокая температура тела, самочувс-

твие больных не улучшается.

При длительности заболевания менее 3 суток, тем-

пературе тела до 37,5°С, удовлетворительном состоя-

нии больных, наличии инфильтрата в пределах одного

квадранта железы и отсутствии других местных при-

знаков гнойного воспаления возможна консервативная

терапия. При отсутствии положительной динамики в

течение 2 суток консервативной терапии показано опе-

ративное лечение.

При длительности заболевания более 3 суток, кон-

сервативная терапия возможна только при удовлет-

ворительном состоянии больных, нормальной темпе-

ратуре тела, наличии инфильтрата, занимающего не

более одного квадранта железы без местных признаков

гнойного воспаления, неизмененных показателях обще-

го анализа крови и отрицательных данных пункции

инфильтрата. При отсутствии положительной местной

динамики процесса в течение максимум 3 суток от

начала лечения также показана операция — иссечение

нерассасывающегося инфильтрата, в толще которого в

779

Хирургическая инфекция

этих случаях часто обнаруживают мелкие абсцессы с

густым гноем.

При выраженных симптомах воспаления диагности-

ка мастита не вызывает затруднений. В то же время, по

нашим данным, в 13,8% случаев из-за недооценки ряда

симптомов, характерных для гнойного процесса и пере-

оценки отсутствия таких симптомов, как флюктуация

и гиперемия кожи, больные лечились в поликлинике

консервативно на протяжении от 5 дней до 2 месяцев

после развития у них гнойного мастита. В 9,8% случаев

в результате длительной антибактериальной терапии

при имевшемся абсцедирующем или инфильтративно-

абсцедирующем мастите возникает «стертая» форма

заболевания, когда клинические проявления не соот-

ветствуют истинной тяжести воспалительного процесса

в тканях молочной железы. В этих случаях температура

тела бывает нормальной или слегка повышается к вече-

ру, а отдельные местные признаки гнойного воспаления

не выражены или отсутствуют. Однако молочная железа

остается умеренно болезненной как в покое, так и при

пальпации, а в тканях ее определяется инфильтрат. Из

анамнеза удается выяснить, что в первые дни заболе-

вания температура тела была у таких больных высокой,

у многих определялась гиперемия кожи и выраженный

отек молочной железы. Эти признаки воспалительного

процесса купировались при назначении антибиотиков,

но инфильтрат сохранял прежние размеры или посте-

пенно увеличивался.

При инфильтративно-абсцедирующем мастите, кото-

рый встречается в 53,8% случаев, инфильтрат состоит

из множества мелких гнойных полостей по типу «пчели-

ных сот» и симптом флюктуации определяется только у

4,3% больных. По этой же причине при диагностической

пункции инфильтрата редко удается получить гной.

Ее диагностическая ценность значительно повышается

при «стертой» форме абсцедирующего мастита.

Лечение

Больные с гнойным маститом должны быть госпита-

лизированы в стационар, где под наркозом выполняется

операция. Основными принципами хирургического

лечения острых гнойных лактационных маститов

являются выбор рационального доступа к гнойному

очагу, его радикальная хирургическая обработка,

наложение дренажно-промывной системы, закры-

тие раны первичным швом, постоянное капельное

промывание раны раствором антисептиков в после-

операционном периоде.

При выборе доступа к гнойному очагу учитываются

локализация и распространенность процесса, анато-

мические и функциональные особенности молочной

железы. С нашей точки зрения, следует полиостью

отказаться от радиальных разрезов, при выполне-

нии которых в верхних квадрантах остаются рубцы,

недостаточно скрываемые одеждой, а в нижних часто

возникает рубцовая деформация молочной железы.

В зависимости от локализации процесса целесооб-

разно выполнять следующие разрезы: параллельно

и несколько отступя от края ареолы (при субарео-

лярном мастите и локализации гнойника в верхне-

внутреннем квадранте); параллельно и на 2 см выше

нижней переходной складки молочной железы (при

локализации гнойника в нижних квадрантах); по

ходу нижней переходной складки (при ретромам-

марном мастите); дугообразно по наружному основа-

нию молочной железы (при локализации процесса в

наружных квадрантах).

После выполнения разреза иссекают все нежиз-

неспособные гнойно-некротические ткани, что

ускоряет купирование воспалительного процесса.

Критерием полноценно выполненной некрэктомии

является появление капиллярного кровотечения из

здоровых тканей. Дополнительно гнойную полость про-

мываем растворами антисептиков и вакуумируем элек-

троотсосом. Далее накладываем дренажно-промывную

систему, состоящую из разнокалиберных полихлорви-

ниловых трубок (микроирригатор и дренаж), имеющих

боковые отверстия для орошения гнойной полости

растворами антисептиков и оттока промывной жид-

кости. Микроирригатор проводим через верхний полюс

полости, дренаж — через нижний. Положение трубок

относительно друг друга может быть различным в зави-

симости от формы и локализации гнойной полости в

молочной железе.

Иссечение гнойно-некротической ткани и пос-

тоянное промывание полости в послеоперацион-

ном периоде антисептиками позволяют закрыть

рану первичным швом независимо от ее объ-

ема. На подкожно-жировую клетчатку накладываем

кетгутовые швы, на кожу — шелковые. В резуль-

тате на месте имевшегося гнойного очага обра-

зуется замкнутая полость, которая сообщается с

внешним пространством через дренажно-промыв-

ную систему. Развивающаяся грануляционная ткань,

заполняя полость, сохраняет объем и форму молоч-

ной железы, что важно в эстетическом отношении.

Противопоказанием к наложению первичных

швов является наличие анаэробной инфекции и

обширного дефекта кожи, из-за чего сблизить

края раны не представляется возможным.

Промывание полости растворами антисептиков

начинаем с первых часов послеоперационного пери-

780