Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

Создается впечатление, что они и не стремились украшать и разнообразить

бытовую посуду и другие веши. Соответственно этому менталитету, отправляя

сородичей в потусторонний мир, они не считали необходимым снабжать их

обилием погребального инвентаря.

Не исключено, конечно, что их одежда отличалась прекрасными вышивка-

ми, деревянная столовая посуда покрывалась изысканной резьбой, а «в обла-

сти балета» они вообще были «впереди планеты всей», но в руки археологов

это не попадает, так как не сохраняется, и славянские культуры выглядят на

удивление бедными.

Это не означает, что славяне совсем не пользовались богатыми и высокока-

чественными вещами, они были в их распоряжении, но в землю попадали по-

чти исключительно в виде кладов. Просто-напросто славянские культуры от-

личались и от культур соседей, и от предшественников-черняховцев по самой

своей структуре (ibid.), представляя особый «культурный мир» (Щукин 1994).

Если потомки черняховцев и влились в какой-то мере в состав населения куль-

тур славянских, то не они определяли культурный облик новых образований.

Определять его должны были носители каких-то иных традиций и иного мен-

талитета.

Впрочем, понятия «структуры культур» и «культурных миров» возникли

позже, в 60-х же гг. дискуссия продолжалась, и конца ей не было видно. Пози-

ции противников готской принадлежности Черняховской культуры были силь-

но поколеблены открытием могильников Дытыиичи в 1957 г. и Брест-Тришин —

в 1960-х гг. Эти и сходные с ними памятники с достаточной очевидностью мар-

кировали пути продвижения населения Нижнего Повисленья в юго-восточном

направлении. Утешало лишь то, что Черняховская культура все же не тожде-

ственна с этими северо-восточными древностями. Споры продолжались.

Однако спорщики оказывались в положении героев известной восточной

притчи: «Если это плов, то где же кошка, если это кошка, то где плов?» Если

Черняховская культура славянская, то где же готы, а если она готская, то где

славяне? Славяне II—V веков.

Но и им нашлось место, хотя и не сразу. По южной кромке лесной зоны и в

северо-восточном пограничье Черняховской культуры были обнаружены так

называемые памятники киевского типа (Даниленко 1976) или постзарубинец-

кого горизонта Рахны-Лютеж-Почсп (Щукин 1986; 1994, с. 232-239.) I—II вв.,

перерастающие после неких «перетасовок населения» (Обломский 1992; Тер-

пиловский, Абашина 1992) в киевскую культуру, синхронную Черняховской

(Тсрпиловский, Абашина 1992). Поселения этой культуры располагаются в

таких же топографических условиях, что и раннеславянские, здесь тоже реши-

тельно преобладают простые лепные горшки, редки металлические находки

и т. д. У исследователей нет особых сомнений, что именно обитатели разных

групп киевской культуры являются непосредственными предками носителей

раннсславяиских колочинской и пеньковской культур.

Все эти открытия в какой-то мере притупили остроту бесконечной дискус-

сии, а к 80-м гг. она утратила свою эмоциальность. Более или менее все встало

на свои места. Можно было приступить уже к тщательному и внимательному

исследованию деталей.

158

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

Попытки создания дробной относительной хронологии Черняховской куль-

туры (Щукин, Щербакова 1986; Гороховский 1988; Kazanski, Lcgoux 1988; Ба-

жан, Гей 1992; 1997; Гей 1993; Шаров 1992) свидетельствуют, что в изучении

ее мы выходим на качественно новый уровень (Shchukin 1994; 1994b).

Противоречия и разногласия, конечно, не исчезли полностью. Это касается

как рассмотрения деталей, так и общего подхода в целом к историческим, эт-

ническим и культурным процессам. Украинским археологам они представля-

ются более спокойными и плавными, а петербургским — более бурными, дра-

матичными и многогранными.

По мнению украинцев, основная масса населения всегда и при всех обстоя-

тельствах оставалась на месте, поэтому если готы и были в Причерноморье, то

они представлены лишь памятниками собственно всльбаркской культуры, все

же прочее, собственно Черняховская культура, —результат творчества местно-

го населения. Ушли немногочисленные готы, изменилась историческая обста-

новка, и те же черняховцы стали славянами.

По представлениям петербургских коллег, те или другие подвижки боль-

ших или меньших групп населения происходят постоянно, круг связей и кон-

тактов достаточно широк, а они осуществляются тоже людьми. Передвижения

небольших групп могут оказаться недоступными и для непосредственного на-

блюдения, они могут отражаться лишь на распространении тех или иных ти-

пов отдельных вещей, результаты же скажутся на новых привнесенных эле-

ментах культуры. Черняховская культура, как и любая иная археологическая

культура, есть результат творчества как местного, так и пришлого населения.

Спорить же о приоритетах того или другого — это все равно, что спорить о

преимуществах заднего или переднего колеса у велосипеда.

Разница подходов, таким образом, лежит в неких глубинных психологиче-

ских установках, причины которых сами могли бы стать предметом изучения,

но уже не нашей науки, а социологии, психологии и науковедения. Нам же на

сегодняшнем уровне знаний спорить о преимуществах того или иного из на-

званных подходов особого смысла не имеет.

Что касается этнического лица черняховцев, то, вероятно, всех могла бы

устроить формулировка П. Н. Третьякова, увидевшего в Черняховской культу-

ре «несостоявшуюся народность». Из разнородных элементов при ряде обстоя-

тельств сложилась некая историческая общность и шел процесс постепенного

формирования некой новой народности, нового этноса. Нашествие гуннов и

последовавшие события эпохи Великого переселения народов этот процесс

прервали. Мы не знаем, на каких языках говорили люди, жившие в разных

частях Черняховского пространства, какой язык служил языком «межнацио-

нального общения» — готский, греческий, бастарнский, славянский или ка-

кой-либо еще. Тем более мы не можем знать, к каким результатам этот процесс

мог привести, — «народ» не состоялся.

Однако пока у нас остается без ответа и другой вопрос: какие силы обеспе-

чивали культурное единство Черняховского населения, чем объяснить его мно-

гочисленность и благополучность, его цивилизованность? Мы не будем искать

ответ в каких-то исключительных способностях черняховцев, в их «scliopferische

Genie», а посмотрим, что происходило по-соссдству, в Империи.

159

2. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАСЦВЕТ

ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Еще риз о Черняховском феномене. Из изложенного в предыдущей главе ста-

новится ясно, что процесс формирования Черняховской культуры был и слож-

ным, и довольно длительным. Сложным, потому что он протекал в период пе-

редвижений различных групп населения, вызванных Маркоманнскими войнами

или даже вызвавших эти войны, и в обстановке как кризиса мировых империй

(Рима и Парфии), так, вероятно, и серьезных «перестроек» варварских сооб-

ществ Центральной, Северной и Восточной Европы, отражением чего стали и

«скифские», или «готские», войны, и прорывы варваров через Дунайско-Рейи-

ский лимес. Огонь пожаров пылал по всем северным границам Империи.

В процесс формирования нового культурного явления в Восточной Европе

неизбежно должны были быть втянуты, в той или иной степени, как выходцы

из Северной Европы, часть которых, возможно, прошла и через горнило собы-

тий в Европе Центральной и Западной, так и местное восточноевропейское

население — поздние скифы нижнеднепровских городищ и поселений типа

Молога в Буджаке; многочисленные сарматы Причерноморских степей; остат-

ки «вольных даков» и бастарнов Прикарпатского региона; рассеянные группы

постзарубинецкого населения, бывших бастарнов, ставших венедами и вклю-

чивших в свой состав балто-славянских выходцев из лесной зоны Восточной

Европы (Щукин 1994, с. 26-36, 232-244, 280-290).

Определенную роль в формировании новой культурной общности могли

сыграть и выходцы из римских провинций — легионеры, перешедшие на сто-

рону варваров, военнопленные, захваченные на Балканах и в Малой Азии. Из-

вестно, что только после похода 251 г. Книва увел с собой 10 тысяч пленных.

Эти факты засвидетельствованы письменными источниками (lord. Get., 90; Zos.

1.20-21; Zonar. 12, 19;Сагарда 1916; Щукин 1991а; Лавров 1997).

Прослеживаемые археологически две волны проникновения носителей вель-

баркской культуры Польского Поморья в юго-восточном направлении —вплоть

до Посеймья и Добруджи, — безусловно, играли заметную роль в процессе

формирования новой культуры (Szczukin 1981; Щукин 1994, с. 244-249), но

оппоненты автора были не совсем правы, когда приписывали ему идею о не-

посредственном перерастании связываемой с готами культуры вельбаркской в

Черняховскую (Козак 1985; Баран и др. 1990; Гудкова 1999, с. 371). Я никогда

не был столь наивным, чтобы утверждать подобное, и всегда придерживался

позиций гетерогенности, многокомпонентности данного явления. Как и во мно-

гих аналогичных случаях, пришельцы были лишь неким «ферментом», вы-

звавшим процесс «брожения» в возникновении некоего нового продукта, теми

«дрожжами», без которых не получилось бы «хлеба» Черняховской культуры,

испеченного на огне «скифских войн».

Не будем столь наивными, чтобы утверждать и сугубо готскую, скандинав-

скую, принадлежность носителей вельбаркской культуры. Это, в свою очередь,

многокомпонентное образование (Shchukin 1989, р. 292-302; Щукин 1994,

с. 185-190, 244-278). Кроме того, в сложении Черняховской культуры играли

160

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

определенную роль и выходцы из других регионов Северной Европы, мино-

вавшие всльбаркский ареал Поморья и междуречья Вислы-Западного Буга. Об

этом свидетельствует, например, характер распространения таких вещей, как

фибулы типа «Монструозо» и железные гребешки. Концентрация их, кроме

территории распространения Черняховской культуры, наблюдается в Дании, а

в вельбаркской культуре они практически не представлены (Werner 1988; Щер-

бакова, Щукин 1991; Левада, Строкова 1998; Левада 1999). Возможно, за этим

следует видеть «герульскнй след» в Черняховской культуре. Не обошлось при

формировании Черняховской культуры и без определенного, пусть не слишком

чувствительного, воздействия выходцев из Одерско-Поэльбского региона, пред-

ставителей так называемой любошицкой группы памятников (Щукин 1989;

Шаров 1992), карпо-дакийской группы Поянсшты-Выртешкой (Шаров 1992;

1995)и других, центральноевропейских.

Как бы там ни было, весь этот сложный конгломерат, объединенный под

властью готских королей, воспринимался греками и римлянами, испытавши-

ми их нашествия в III в., как «скифы, называемые готами» (Dexip. Chron. Fr.,

22; loan Zonar. 12, 21, 26; Syncell. Chron., p. 467; Лавров 1997).

К сожалению, у нас нет инструмента, позволяющего измерить степень реаль-

ного участия каждой составляющей этого процесса, поскольку явления в обла-

сти материальной культуры, улавливаемые археологами, не всегда адекватно и

полностью отражают демографические, социальные и этнические процессы.

К хронологии. Формирование же новой культурной общности было, как

можно заметить, довольно длительным. Начавшись в 20-30-х гг. III в., а пред-

посылки к нему восходят еще к 160-180-м гг., процесс растянулся почти на

столетие и завершился приблизительно ко времени правления в Империи Кон-

стантина Великого (305-337 гг.), ко времени сформирования в Черняховской

культуре Косановской фазы по Е. Л. Гороховскому (Гороховский 1988), тре-

тьей фазы по Бажану-Гей (Бажан, Гей 1992), второго горизонта по О. В. Шаро-

ву (Шаров 1992), фазы Ш-IVa по Казанскому и Легу (Kazanski, Lcgoux 1988)

или периода 3 Черняховской культуры по последней работе О. А. Гей и И. А. Ба-

жана (Гей, Бажан 1997). Нетрудно заметить, что как в наборе признаков, харак-

теризующих эпоху, так и в определении абсолютных дат у исследователей на-

блюдаются видимые расхождения. Это вполне понятно. Применяемый ими

кластерно-корреляционный метод дает возможность распознать субкультуру

одного-двух поколений населения, но кластеры неизбежно перекрывают друг

друга в той или иной степени. Каждое археологическое явление всегда облада-

ет двумя датировками— «узкой» и «широкой» (Щукин 1978), будучи асин-

хронными в пиках дат «узких», в пределах «широких» они обязательно пересе-

каются с явлениями предшествующими и последующими, — мы имеем дело

не с «квадратами», а с «ромбами». И это естественно, поскольку и смена поко-

лений текуча. Мы имеем дело с процессом, резко обозначенных границ здесь

быть не может, и даже при чрезвычайных обстоятельствах — войнах, револю-

циях и т. п. — они более или менее размыты.

Еще сложнее обстоит дело с определением абсолютных дат. Точки выходов

на них через монеты, терра-сигилляты и прочес не слишком многочисленны,

даты могут быть лишь ориентировочными, в значительной мерс условными.

161

I

,

Но уж такова природа наших источников. В силу этого мы вряд ли сможем

добиться большей точности, чем имеем на сегодняшний день, но и этого уже

достаточно для приблизительного сопоставления наблюдаемых явлений с ис-

торическими событиями.

Об обильности и локальных вариантах. Не возникает особых сомнений, что

рассматриваемый нами период — приблизительно от 280-х до 350-380-х гг., с

пиком в 330-360-е гг., был эпохой наивысшего расцвета Черняховской культуры.

Именно к этому времени обширная территория, от Восточной Трансильва-

нии до верховьев рек Пела и Сейма в Курской области России, на площади,

немногим уступающей всей Западной п Центральной Европе, оказалась по-

крытой густой сетью поселений и могильников, удивительно однообразных

по своему культурному облику.

Эти памятники занимают и всю территорию Молдовы, и практически по-

чти всю Украину. Каждый, кому доводилось проходить археологической раз-

ведкой хотя бы один их участков этого пространства, знает, что черепки блес-

тящей серой Черняховской керамики, которую ни с какой другой не спутаешь,

можно найти чуть ли не на каждом вспаханном поле украинско-молдавских

черноземов. Следы Черняховских поселений иногда тянутся на несколько ки-

лометров. Похоже, мы имеем дело с неким, весьма многочисленным населени-

ем, и плотность заселенности в IV в. немногим уступала современной.

Никто еще не подсчитал с точностью общее число Черняховских памятни-

ков в целом, к I960 г. только на Украине их насчитывалось 716 (Махно 1960),

на сегодня число их по всем территориям значительно возросло и может коле-

баться от 2 до 5 тысяч, если не больше. Б. В. Магомедов (2000, с. 20) говорит о

трех с половиной тысячах.

У нас нет пока и надежных расчетов фактической численности носителей

Черняховской культуры, все имеющиеся методики подсчетов далеки от совер-

шенства, но ясно, что «черняховцев» было достаточно много.

Возможно, в конце III в. н. э. именно относительная перенаселенность при-

черноморских земель вызвала неудавшуюся попытку варваров в 269-270 гг.

переселиться на Балканы и Грецию. Организованное Аврелианом выселение

римских колонистов из Дакии в 271-274 гг. и предоставление освободившихся

земель готам и тайфалам, можно думать, в какой-то мере решило проблему

относительной перенаселенности, хотя нужно отметить, что на территории

собственно Римской Дакии число памятников культуры Черняхов-Сынтана-

де-Муреш сравнительно невелико, в Восточной Румынии их сеть заметно

гуще.

Неоднократно предпринимались попытки расчленения всего Черняховского

массива памятников на ряд локальных вариантов (Тиханова 1957; Махно 1970;

Баран 1981, с. 163-165; Магомедов 2000, с. 22-24, рис. 4/1), однако сделать

это, исходя не только из простого географического районирования, по боль-

шой концентрации памятников, их «кучкованию», в том или ином районе, но

и отмечая некие специфические черты, присущие лишь каждому из локаль-

ных вариантов и не свойственные другим, оказалось сложным. На всем ог-

ромном пространстве Черняховская культура на удивление гомогенна — все

те же большие биритуальные могильники, большие поселения с длинными

162

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

наземными домами и небольшими полуземлянками, устойчивый, при всем

разнообразии, набор керамических форм и других вещей — фибул, пряжек,

украшений. Памятники, обнаруженные в Румынии, в Поднсстровьс, в Под-

нспровье или на Курщине, практически почти не отличаются друг от друга.

Определенную специфику имеют лишь некоторые маргинальные группы, из

которых наиболее ярко выделяются четыре. Возникает даже проблема спра-

ведливости традиционного включения их в собственно Черняховскую

культуру, но мы не будем сейчас заниматься вопросами терминологии. Я имею

в виду следующие группы:

1. В междуречье верховьев Днестра и Западного Буга, в основном в преде-

лах нынешней Львовской области Украины, существует особая группа памят-

ников, которую по одному из наиболее исследованных поселений (Баран 1959;

1964; 1981) можно было бы назвать рипневской или группой Черепин-Рипнев.

Как полагают, она сформировалась на основе пшеворско-зарубинецкой зубрец-

кой группы памятников предшествующего времени (Козак 1991), и специфи-

кой ее является почти полное отсутствие могильников — вероятно, применя-

лись погребальные обряды, неуловимые для археологов. Редки здесь и длинные

дома, точнее, их нет вовсе. По наблюдениям А. И. Журко, распространение

последних шло как бы огибая верховья Днестра (Журко 1983, с. 18). Есть неко-

торые отличия и в наборе форм гончарной керамики, напоминающих больше

ту, что производилась в гончарных центрах Польши (Левада, Дудек 1998), и в

значительном проценте лепной посуды, представленной по преимуществу гор-

шками. В. Д. Баран, исследовавший эти памятники, а он и сам уроженец этих

краев, склонен переносить полученные результаты на Черняховскую культуру

в целом (Баран 1981), что вряд ли полностью оправдано. Возникает даже

сомнение, стоит ли включать рипневскую группу в состав Черняховской куль-

туры?

2. Соседняя волынская группа тоже обладает своей спецификой (Кухаренко

1958; Козак 1991), выражающейся прежде всего в преобладании всльбаркских

элементов, главным образом в керамике, по сравнению с другими областями

Черняховской культуры. Промежуточное положение Волыни между основным

массивом черняховских памятников и синхронными памятниками вельбарк-

ско-цецельской культуры в Мазовии, Подлясье и в низовьях Вислы обеспечи-

вало, вероятно, и промежуточное состояние облика волынской группы, что сти-

мулировалось еще и постоянно осуществлявшимися на протяжении III—IV вв.

контактами по диагонали Балтика—Черное море.

Неоднократно высказывались соображения, что эта группа связана скорее

не с готами, а с их родственниками и гепидами (Щукин 1962; Kokowski 1995),

в ряде ситуаций враждебных готам.

3. Есть своя специфика и в памятниках северо-восточного угла черняхов-

ского ареала в пределах верховьев левых притоков Днепра, где наблюдается

чересполосица памятников Черняховской и так называемой киевской культур

(Терпиловский 1984; Обломский 1994; Щукин 1987; Тсрпиловський 1999).

4. Определенным своеобразием отличаются памятники побережья Черного

моря между устьями Дуная и Днепра. В отличие от прочих черняховцев жите-

ли этого региона строили дома-усадьбы на сложенных насухо из рваного кам-

163

I

\У

I D U Ul Dl,

ня фундаментах (Магомедов 1987:Гудкова 1987; 1999). Более значителен здесь

и процент погребений, сохраняющих скифо-сарматские традиции, — катаком-

бы, подбои, так называемые могилы с заплечиками (Магомедов 1987; 1999).

Если в целом в массиве черняховской культуры они составляют всего один

процент, то в прибрежной зоне — все 20 процентов (Магомедов 2000а).

Одно время обсуждалась идея выделения этих памятников в особую кисё-

ловскую культуру (Щукин 1970; 1979), но поскольку все прочие элементы не

отличаются от собственно Черняховских, то все-таки вряд ли стоит говорить

об особой археологической культуре. От основного массива Черняховских па-

мятников эту группу отделяет и отчетливо видимая зона пустоты (Гей 1980).

Не исключено, что именно упомянутая зона пустоты отделяет ареалы рас-

селения остготов-остроготов-гревтунгов (степных готов) и вестготов-визиго-

тов-тервингов (лесных готов). Ведь разделение на визиготов во главе с короля-

ми из рода Балтов и остроготов с их королями из рода Амалов произошло «по

каким-то своим причинам», как пишет Иордан (lord. Get., 130), не ранее сере-

дины IV в. н. э., накануне вторжения гуннов. Во времена же Германариха-Ата-

нариха термины «визиготы» и «остроготы» еще не несли в себе понятие «вос-

ток—запад». Такая ассоциация с готами, восточными и западными, возникла,

вероятно, позже, когда и те и другие находились уже в Испании и Италии

(Wolfram 1980). Поэтому нас не должно смущать, что граница, разделяющая

две группировки носителей черняховской культуры, проходит не в меридио-

нальном, а в широтном направлении. Тем более, что если учесть неизбежные

искажения при переносе географических реалий сферы земного шара на плос-

кость карты, то на самом деле упомянутая зона пустоты будет направлена по

линии юго-запад-северо-восток (Shchukin 1994a). Впрочем, это лишь повод для

дальнейших разработок и осмыслений (рис. 53, 54).

Еще раз о гончарной керамике и «кельтском ренессансе». Одним из наибо-

лее эффектных элементов, нивелирующих все памятники черняховской куль-

туры, является специфическая серая гончарная керамика, поражающая высо-

ким качеством изготовления, разнообразием форм и изяществом пропорций

мисок, кувшинов, трехручных ваз и кубков.

Это, безусловно, изделия мастеров высочайшей квалификации, достигаю-

щих подчас совершенства, создание ими шедевров прикладного искусства —

это, безусловно, проявление «высоких технологий» того времени. Подобного

набора форм мы не найдем для этого периода ни у мастеров-гончаров антично-

сти, ни в Барбарикумс Европы.

Хотя, казалось бы, в непосредственной близости от западных границ черня-

ховской культуры тоже производилась гончарная керамика и открыты центры

ее изготовления — Тропишсв (Rcyman 1936), йголомя и Зофиеполе (Gajewski

1959; Buratynski 1976; Dobrzanska 1990) в Южной Польше, Блажицы в Слова-

кии (Lamiova-Schmicdlova 1969), Берегшурань-Берегово на венгерско-украин-

ской границе (Csallani ct al. 1967), но производилась здесь посуда несколько

иных форм, а главное —даже на близлежащих поселениях и могильниках про-

цент гончарной посуды сравнительно невелик и заметно уступает количеству

кружальной керамики Черняховских памятников, некоторые из них дают по-

чти исключительно гончарную посуду.

164

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

,0**'

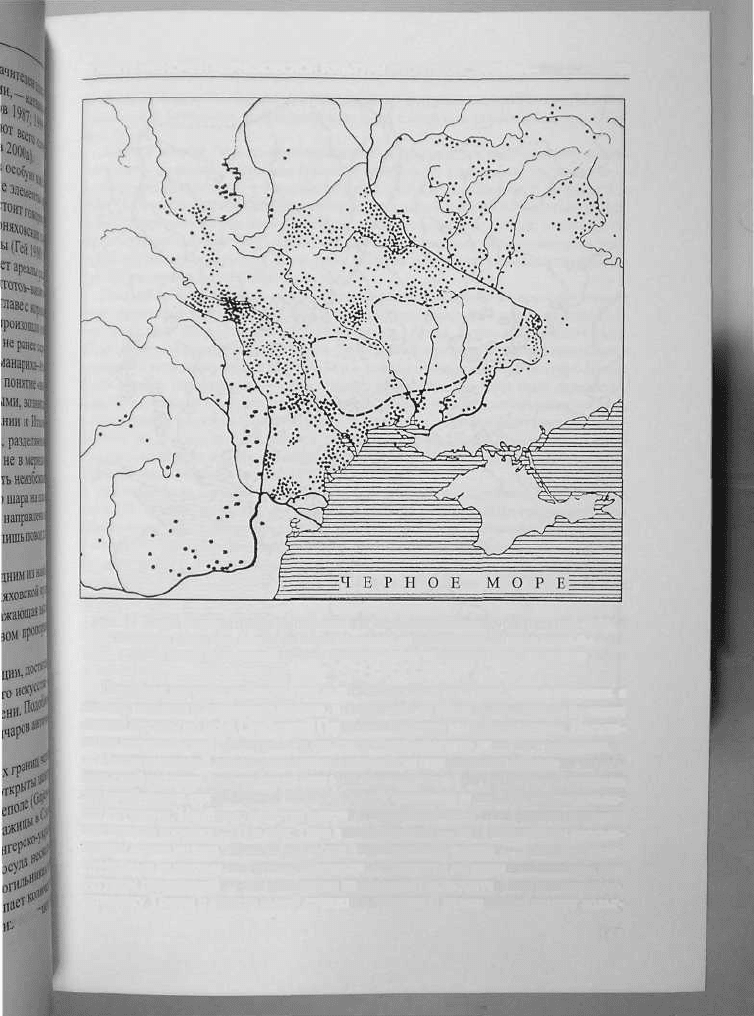

Рис. 53. Карта распространения памятников Черняховской культуры (по О. А. Гей).

Отчетливо видна зона пустоты в самой безлесной степной полосе, которая могла бы

служить зоной, отделяющей лесных готов-тервингов от степных готов-гревтунгов

Подобная картина наблюдается и западнее, где в районах, примыкающих к

лимесу, имеется и гончарная посуда, и горны для ее обжига, но в целом процент

лепной посуды по всей Свободной Германии остается преобладающим. Носите-

ли же Черняховской культуры эту «высокую технологию» явно востребовали.

Исследователей давно уже мучает вопрос: где Черняховские гончары научи-

лись этой технике, откуда взяли они прототипы этих форм? Мы уже обсуждали

эту проблему в предыдущей главе, сейчас я напомню лишь о парадоксально-

сти ситуации. Наиболее простая версия о заимствовании этих форм и техники

в античных городах — Ольвии, Тире или во Фракии — при ближайшем рассмо-

трении провалилась. Целый ряд форм Черняховской посуды — миски с плас-

тическими валиками по тулову, яйцевидные горшки с выделенной валиком или

уступом горловиной —до удивления напоминает кельтскую, серую лощеную,

керамику. Горны с центральной стенкой в топочной камере тоже имеют ксльт-

165

1 UH_r\KlKl I I/ l О V.I

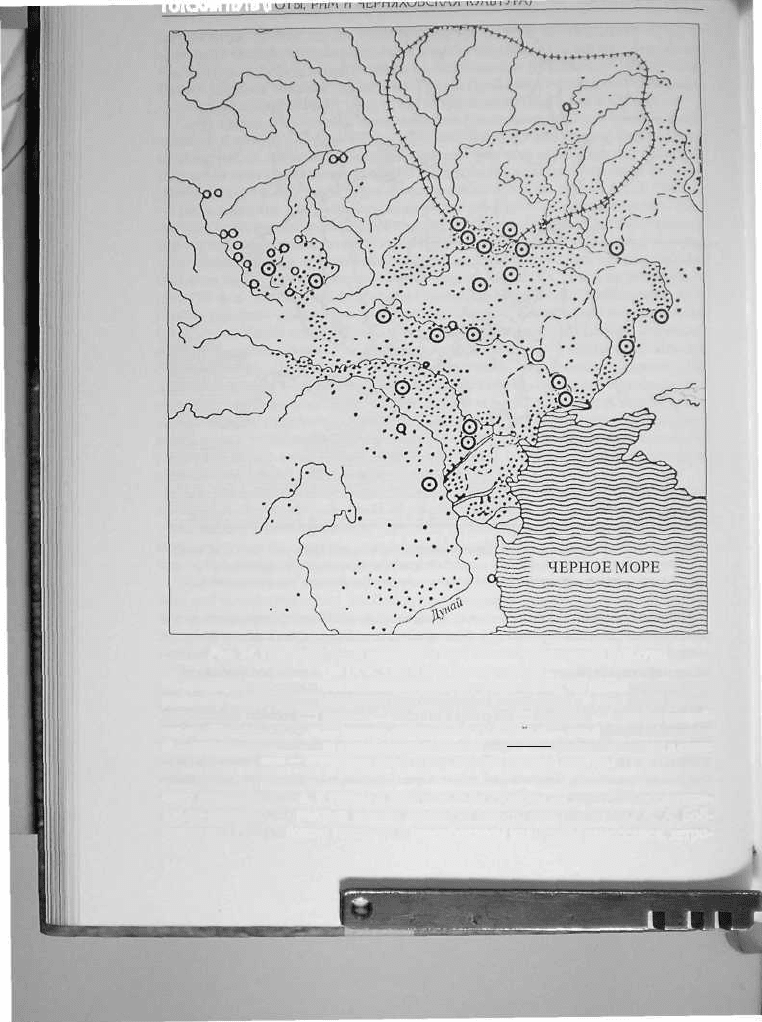

Рис. 54. Географическое положение памятников Черняховской культуры

(по О. А. Гей, с поправками автора).

По отношению к оригиналу она несколько развернута к северо-западу, что больше соответствует

реальному географическому широтно-меридиональиому расположению. Тогда более понятно

соотношение: тервинги — визпготы — вестготы и гревтунги — остроготы — остготы (подроб-

нее см.: Shchukin 1994а): • — пункты, обозначенные О. А. Геи; о — всльбаркскис памятники;

О — Черняховские памятники с всльбаркскими элементами; границы лесостепи и степи;

= — «трояновы» валы; ч*ш — границы киевской культуры

скос происхождение, а горны с центральным столбом — кельтско-провинци-

ально'римскос. Примеров можно привести много, они обобщены А. А. Боб-

римским (1991). Можно говорить о своеобразном кельтском ренессансе, затро-

166

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

нувшем не только гончарное производство, но и некоторые другие сферы мате-

риальной, а возможно, и духовной культуры населения древней Европы (Щу-

кин 1973).

Когда в начале 70-х гг. на конференции в Ужгороде я высказал эту мысль

киевскому археологу Василию Ивановичу Бидзилс, а он только что издал кни-

гу о кельтских находках в Закарпатье (городище Галнш-Ловачка и др.) (Бщзшя

1971) и считался основным экспертом в Восточной Европе по кельтам, то Ва-

силий Иванович не без некоей иронии задал мне вопрос: «Марк, а почему ты

до сих пор не академик?» Я тогда только-только закончил университет, в акаде-

мики отнюдь не стремился, как и ныне, но идея кельтского ренессанса мне и до

сих пор кажется не лишенной смысла.

Однако кельты как таковые в континентальной Европе ко времени начала

формирования Черняховской культуры действительно не существовали: Гал-

лия была завоевана Цезарем в 58-52 гг. до н. э., Реция, Норик и Паннония были

оккупированы римлянами в 15-9 гг. до н. э. Шел процесс романизации. Одно-

временно кельтские земли за Рейном и к северу от Верхнего и Среднего Дуная

были заняты германцами, — шел процесс германизации, хотя сами германцы,

или, точнее сказать, «протогерманцы» для рубежа эр, находились под сильным

воздействием кельтской цивилизации. «Кельтская культурная вуаль» была на-

кинута во II—I вв. до н. э. на все население от Среднего Дуная до Южной

Скандинавии и до носителей зарубинецкой культуры в Поднепровьс (Shchukin

1989; Щукин 1994; Еременко 1997).

Но население бывших кельтских земель Верхнего и Среднего Подунавья, а

также Порсйнья, по всей вероятности, в той или иной степени сохраняло свои

традиции, а эдикт Каракаллы 212 г. должен был способствовать оживлению

деятельности кельто-римских ремесленников-провинциалов. Поэтому поиски

истоков Черняховского гончарства О. В. Шаровым и И. А. Бажаном именно в

этом направлении не лишены смысла (Шаров 1992; Sarov 1995; Шаров, Бажаи

1999).

Уникальная находка лимесной керамики в конструкции одного из горнов

Лепесовки (Tikhanova et al. 1999) лишь подтверждает справедливость выбора

этого пути, хотя впереди еще предстоит большая работа по его конкретизации

и проверке.

Между прочим о контактах носителей Черняховской культуры с обитателя-

ми прилимесных провинций Империи могут свидетельствовать и нередкие

находки жерновов. Как подметил Р. С. Минасян, Черняховские жернова полно-

стью воспроизводят форму и конструкцию именно солдатских походных жер-

новов римской армии, хорошо известных в лагерях лимеса (Минасян 1978).

Центр производства таких жерновов нашел и исследовал П. И. Хавлюк у с. Лу-

гового Винницкой области (Хавлюк 1980), здесь же выявлены и следы разра-

ботки вулканического туфа, породы редкой на Украине, но для жерновов опти-

мальной. Исследователь не без оснований полагает, что в работах принимали

участие мастера-каменотесы, выходцы из римских провинций.

Но вернемся к Черняховской гончарной посуде и к некоторым вопросам,

с ней связанным. О том, сколь сложным, многообразным и многокомпонент-

ным был процесс выработки своеобразного стиля Черняховской керамики, сви-

167