Щукин М.Б. Готский путь

Подождите немного. Документ загружается.

Рис. 70. Золотые подвески и сердолико-

вые бусы. Сквира около Киева

(по И. Вернеру)

Лёйна-Хаслебен, и их распростране-

ние отражает, вероятно, тс же процес-

сы, что и распространение фибул типа

Монструозо и железных (рис. 49-51)

гребешков. Более поздние — гладкие,

середины IV — начала V в. Псльто-

видные лунницы рассматривались в

ряде работ (Werner 1988; Tempelman-

Maxzyiiska 1986; Щербакова, Щукин

1991; Бажан, Каргопольцсв 1989), и я

не буду вдаваться в детали.

Следует лишь добавить, что в Бранг-

струпском кладе находилась также

круглая выпуклая золотая бляшка с отверстием в центре, украшенная зернью.

Считалось, что это часть фибулы, на мой же взгляд, она больше похожа на де-

таль навершия длинного позднесарматского меча (Shchukin 1994). В таком слу-

чае это еще одно свидетельство балто-причерноморских контактов второй поло-

вины III — начала IV в.

О ведерковидных подвесках и прочих амулетах. Весьма примечательна и еще

более противоречива история происхождения такого специфического элемента

Черняховской культуры, как железные подвески в виде миниатюрных ведерок,

благо на этот счет есть специальное исследование (Бажан, Каргопольцев 1989).

Иногда эти украшения находят в могилах поодиночке, иногда — в составе

ожерелий. Предполагается, что внутри этих емкостей находились некие аро-

матические вещества.

В результате исследования выяснилось, что древнейшие находки такого рода

известны еще во II—Т вв. до н. э. в Северном Причерноморье. Идея их восходит

к античным трубочкам-подвескам, содержавшим или ароматические вещества,

или кусочки папируса с записанными на них заклинаниями-абракадабрами.

Самые ранние золотые подвески-ведерки происходят из Танаиса и из Окницы

в Румынии, железная подвеска-ведерко — из одного из погребений могильни-

ка Долиняны бастарнской культуры Поянешты-Лукашевка.

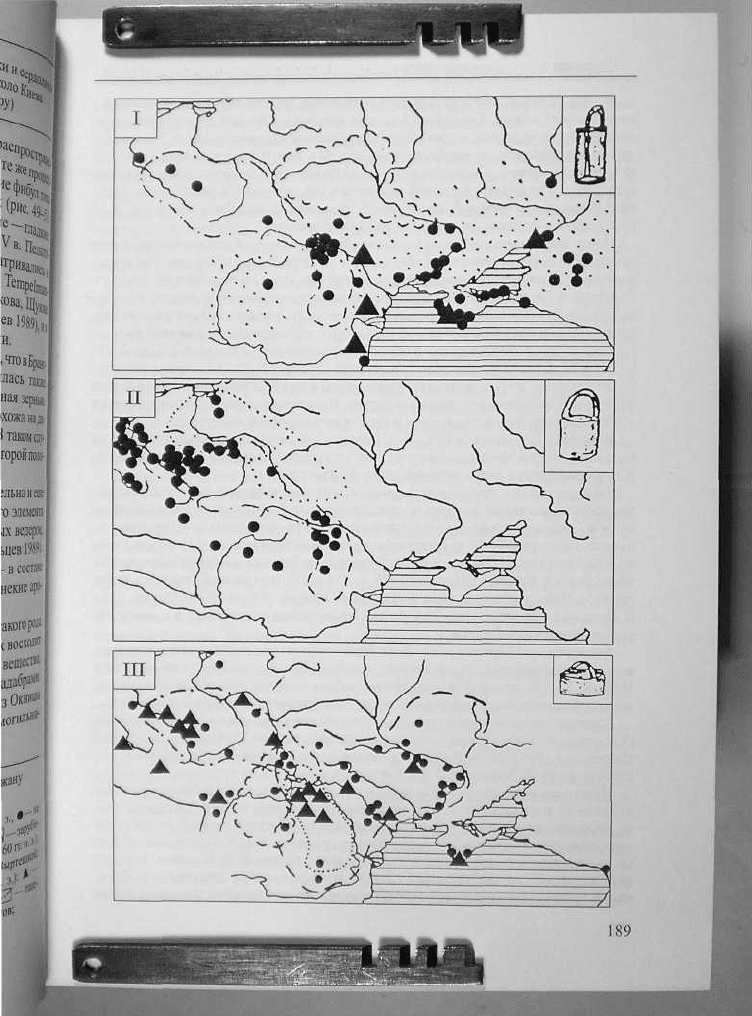

Рис. 71. Карты распространения ведерковидных подвесок (по И. А. Еажану

и С. Ю. Каргопольцеву)

I — находки на памятниках II в. до н. э. — I в. и. э. • — на памятниках I1-I вв. до н. э., • — на

памятниках I в. нэ.:^^ — пшеворская культура; U-1 — Поянешты-Лукашевка: f£3 — заруби-

нецкая культура; ЕЗЗ — сарматы; II — находки на памятниках ступеней В,-С, (70-260 гг. н. э.):

ЕЗ — пшеворская культура; ЕЗ — вельбаркская культура; [73 — Поянсшти-Выртешкой;

I * I— места находок; III — находки на памятниках ступеней Сг-D (260-450 гг. н. э.): А —

находки ступени С

2

(260-300 гг. н. э.), • — находки ступени D (310^150 гг. н. э.): £3 — пше-

ворская культура; ЕЗ — Поянсшти-Выртешкой; |r"i| — культура карпатских курганов;

[~~";|

— Черняховская

культура

— Черняховская культура

188

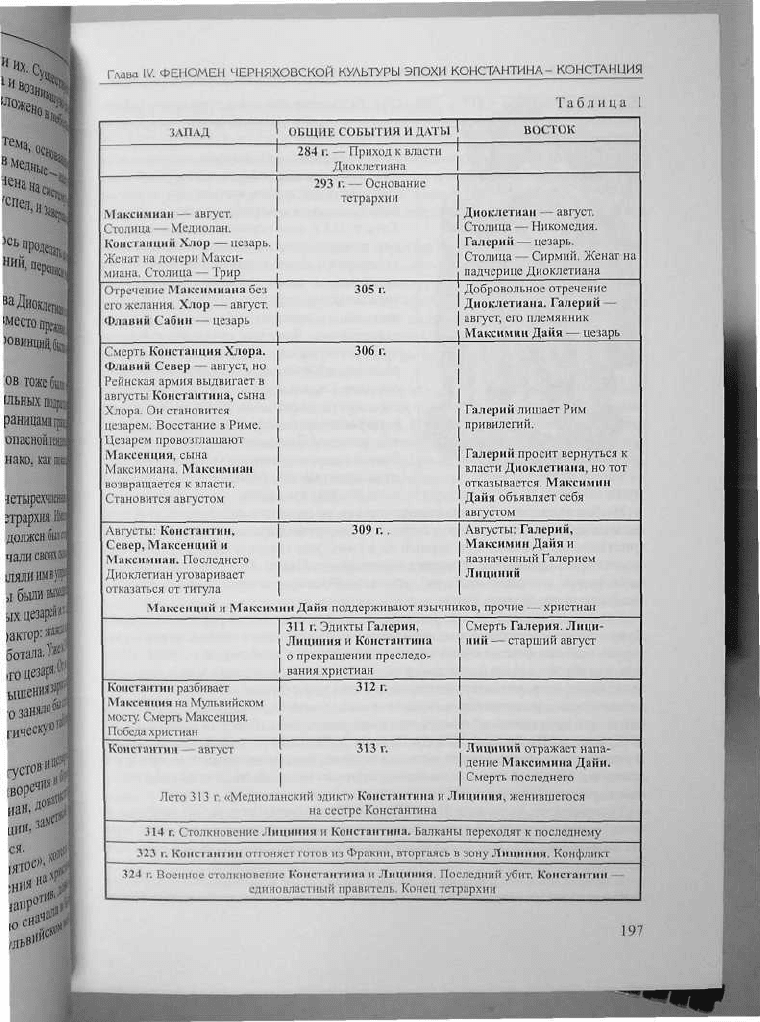

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

В I в. н. э. число таких украшений значительно возрастает. Они известны по

некрополям Ольвии, Херсонеса и других античных городов, но еще чаще про-

исходят из сарматских и скифских захоронений Причерноморья. Железных

среди них немного, чаще бронзовые, изредка золотые, некоторые — в виде

спаренных ведерок. Подвески-ведерки попадают и к носителям пшеворской

культуры. Судя по находке такой подвески в погребении 486 могильника Задо-

вице совместно с фибулой Альмгрен 68, это могло произойти в 40-80-е гг. н. э.

Пшеворцы, в отличие от сарматов, делали подвески из железа.

Несколько позже, во II в., и главным образом во второй его половине, такие

украшения распространяются еще шире — в Центральной Европе. Они появ-

ляются у германцев, живущих между низовьями Одера и верховьями Эльбы, в

Венгрии, в Карпатском бассейне — у дунайских сарматов, у карпов, носите-

лей культуры Поянешты-Выртешкой. Последние, наряду с обычными желез-

ными, часто носили и серебряные украшения, специфические для этой культу-

ры, декорированные зернью и филигранью (Bichir 1976, pi. CLXIV, 7-10;

CLXXVIII, CLXXIX). Впрочем, начиная со ступени В

2

/С

ь

а главным образом

на ступенях С| и С

2

, и носители пшеворской культуры начинают употреблять

филигранные золотые подвески-ведерки. Ни железные, ни золотые подвески

этого рода почти не встречаются в ареале вельбаркской культуры.

В период II — начала III в. н. э. подвески-ведерки полностью выходят из

моды как в сармато-скифской среде, так и у греков Северного Причерноморья.

Ни одной находки этого времени здесь не известно.

Затем, в связи с процессом формирования Черняховской культуры, много-

численные железные ведерки и изредка золотые филигранные вновь появля-

ются в Причерноморье, на этот раз в виде северо-западного культурного им-

пульса. Они становятся характерным признаком Черняховской культуры, хотя

продолжают употребляться и по всей диагонали Балтика—Черное море, на юге

попадают и в Крым (Кропоткин 1978, с. 156-157), и даже на Кавказское побе-

режье, в Цебсльдинскую долину (Воронов, Юшин 1979, с. 191-192, рис. 7, 9).

В Западной и Центральной Европе они продолжают встречаться и в эпоху Ве-

ликого переселения народов.

Аналогичную картину дает также более тщательное и детальное исследова-

ние подвесок-ведерок, предпринятое недавно Инее Байлке-Фойгт (Beilke-Voigt

1998, S. 51-88), которой, к сожалению, работа Бажана-Каргопольцева, парал-

лельно и независимо сделанная, по ряду обстоятельств осталась неизвестной.

Занималась этими подвесками в Черняховской культуре и О. В. Бобровская.

Она создала их детальную типологию, сделала ряд любопытных наблюдений

(Боровская 1997; 2000). В общем и целом ее заключения не противоречат по-

строениям И. А. Бажана и С. Ю. Каргопольцсва.

Нужно сказать, что носители Черняховской культуры вообще были подверже-

ны разного рода суевериям, носили различные амулеты то в составе ожерелий,

то, вероятно, в специальной сумочке, подвешенной к поясу, — это и упомянутые

ведерковидные подвески, и раковины каури, и пирамидальные костяные подвес-

ки с концентрическими кружками, восходящие, по мысли И. Вернера, к антич-

ным подвескам в виде «палицы Геракла», и янтарные «восьмерковидные буси-

ны», и прочее. Одни находки (раковины каури) свидетельствуют о далеких связях

190

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

с Востоком, очевидно через сарматов и Сасанидов, другие, например янтарные

грибовидные подвески, указывают на контакты с Прибалтикой.

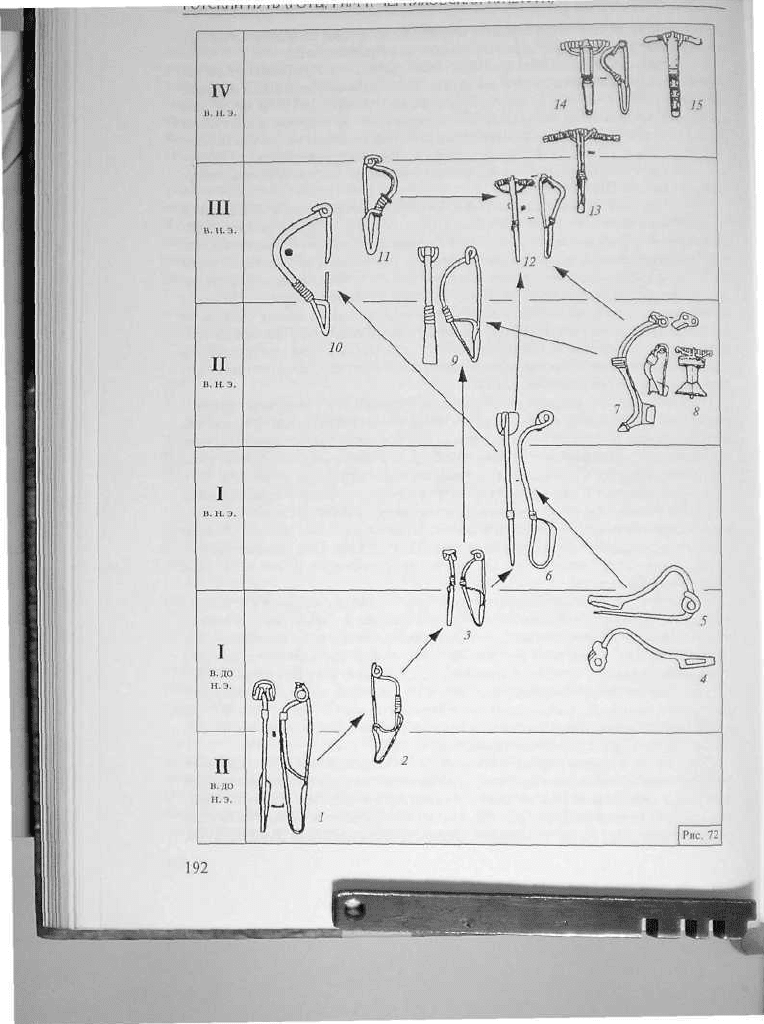

Об арбалетных подвязных фибулах. Любопытно, что приблизительно та-

кую же линию эволюции дают и так называемые фибулы с подвязной ножкой,

что было подмечено еще Оскаром Альмгрсном (Almgren 1923). В несколько

модернизованном виде, не излагая всю историографию вопроса, а дискуссия

была длительной и пересказ ее перипетий занял бы слишком много места (см.:

Амброз 1966, с. 12-14, 19-25, 46-67), но с учетом и многочисленных последу-

ющих работ, схематически и упрощенно эту линию можно представить следу-

ющим образом (Щукин 1999).

Во II—I вв. до н. э. в европейском Барбарикуме повсеместно изготовлялись

по кельтским образцам среднелатенские проволочные фибулы с ножкой, при-

крепленной сверху к спинке (рис. 72). Есть они и у бастарнов, носителей по-

янешты-лукашевской и зарубинецкой культур, обитателей лесостепной части

Восточной Европы. От последних или в результате контактов непосредствен-

но с кельтами такие застежки попадали к сарматам степей, к скифам Нижнего

Поднепровья и Крыма, иногда и в античные города. Здесь, может быть, и не

без влияния кельтов-галатов Малой Азии был выработан специфический «не-

апольский вариант» среднелатенских фибул, у которых ножка прикреплялась

к спинке не скрепой, а многорядовой спиральной обвязкой проволочного кон-

ца ножки вокруг спинки (рис. 72, 2).

Причерноморские мастера, пытаясь воспроизвести эту схему, конструкцию

упростили и вместо того, чтобы загибать конец ножки вверх, стали прикреплять

его к спинке снизу, используя тот же прием обмотки, что и в неапольском вариан-

те. Появились так называемые лучковые фибулы — специфический элемент куль-

тур Причерноморья. Случилось это приблизительно на рубеже эр (рис. 72, 3, 9).

Но к тому времени уже изменилась мода в кругу латенизнрованных культур

европейского Барбарикума: среднелатенские фибулы были постепенно вытес-

нены во второй половине I в. до н. э. позднелатенскими — без какой-либо под-

вязки, но с сильно прогнутой спинкой (рис. 72,4, 5). Они тоже широко распро-

странены по всему Барбарикуму, но хорошо представлены и на позднем этапе

зарубинецкой культуры.

К моменту распада зарубинецкой культуры — около середины I в. н. э. —

носителям постзарубинецких групп были известны и сарматские лучковые

подвязные, и прогнутые позднелатенские фибулы. Сочетанием их элементов и

была создана не очень многочисленная, так называемая верхнеднепровская

серия фибул (рис. 72, 6). Распространяясь через лесную зону Восточной Евро-

пы, где таковые действительно известны, идея прогнуто-подвязной конструк-

ции, по мнению А. К. Амброза, достигла Прибалтики и Северной Европы, где

и была разработана специфическая и многообразная серия подвязных фибул,

так называмой арбалетной конструкции (рис. 72, 12-15).

Существует и другая версия происхождения североевропейских подвязных

фибул — через контакты сарматов, появившихся на территории нынешней

Венгрии, с германцами (Kolnik 1965). У сарматов были распространены одно-

частные подвязные фибулы (рис. 72, 10), из них развились более прогнутые

застежки (рис. 72, 11), так называемой среднеевропейской серии (Амброз, 1966,

191

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

с. 58-64), приобретя затем «арбалетную» конструкцию. Обе версии по степени

доказательности пока равнозначны.

Но североевропейские подвязные фибулы имеют еще один специфический эле-

мент— двухчастность конструкции. В отличие от вышеупомянутых, сделанных

из одного куска проволоки или из заранее рассчитанной одной заготовки, игла и

пружинный аппарат североевропейских фибул изготовлены отдельно и соедине-

ны с корпусом застежки или через специальную петлю на головке фибулы, или

через пластинку с отверстием. Такая «арбалетная» конструкция фибул с подвяз-

ной ножкой появилась не ранее конца II в. и, по всей вероятности, была восприня-

та от мастеров, изготовлявших разнообразнейшие литые фибулы раннеримского

времени, которые применяли технологию раздельного изготовления литого кор-

пуса и проволочного пружинного аппарата (рис. 72,7,8). Сама идея такого устрой-

ства родилась, вероятно, в результате знакомства мастеров с римскими шарнир-

ными фибулами и кельтскими пружинными и последующей их комбинацией, что

случилось еще около рубежа нашей эры. Где произошло слияние арбалетной кон-

струкции с прогнутостыо спинки и подвязкой ножки, сказать трудно. Это с рав-

ным основанием могло иметь место и в Среднем Подунавье, и в Прибалтике.

Фибулы с подвязной ножкой и с арбалетным устройством пружинного ап-

парата в разнообразных вариантах получили широкое распространение по всей

Европе, а в черняховскую культуру были привнесены и в Причерноморье, воз-

можно, со второй дытыничской волной вельбаркского проникновения. Идея

подвязной ножки вернулась как бы к своим истокам. Черняховские мастера

создали и некоторые специфические варианты таких фибул.

Продолжавшие бытовать в Причерноморье лучковые фибулы с середины

III в. тоже стали двухчастными, но в Черняховской культуре их практически

нет (Амброз 1966, с. 52-54).

На протяжении III—IV вв. существовало несколько «школ» мастеров, произ-

водивших «арбалетные» подвязные фибулы. На территории нынешней Румы-

нии предпочитали соединять корпус фибулы с пружинным аппаратом при по-

мощи крючка на головке вместо пластинки с отверстием, хотя последние там

тоже представлены (Diaconu 1971). В основном ареале Черняховской культуры

преобладают фибулы с асимметричным изгибом спинки, тогда как в более се-

верных областях, в пределах распространения вельбаркско-цецельской куль-

туры, излюбленными являлись застежки с плавным изгибом. А. К. Амброз, а

затем Е. Л. Гороховский показали, что элементы оформления играют роль хро-

нологических индикаторов: наиболее ранние фибулы изготовлены из загото-

Рис. 72. Схема эволюции «подвязных» фибул I в. до н. э. — IV в. н. э. (по данным

О. Альмгрена, А. К. Амброза и др.):

/ — фибулы среднелатенской схемы; 2 — среднслатенскис фибулы «неапольского варианта»:

3 — «лучковые» полвязиые фибулы ранних вариантов; 4-5 — поздние латенскне «прогнутые»

фибулы вариантов M-N-0 по классификации И. Костшевского; б — фибулы с подвязной ножкой

«верхнеднепровской серии» по А. К. Амброзу; 7S — римские сильнопрофилнрованные фибулы,

двухчастной «арбалетовидной» конструкции и их деревнты в Барбарикуме; 9 — «лучковые» двух-

частные фибулы «арбалстовидной» конструкции; 10-11 — одночастные, прогнутые подвязные

фибулы «среднеевропейской серии»; 12-15 — фибулы «с подвязной ножкой», соответственно

четырех вариантов, по классификации А. К. Амброза

193

I

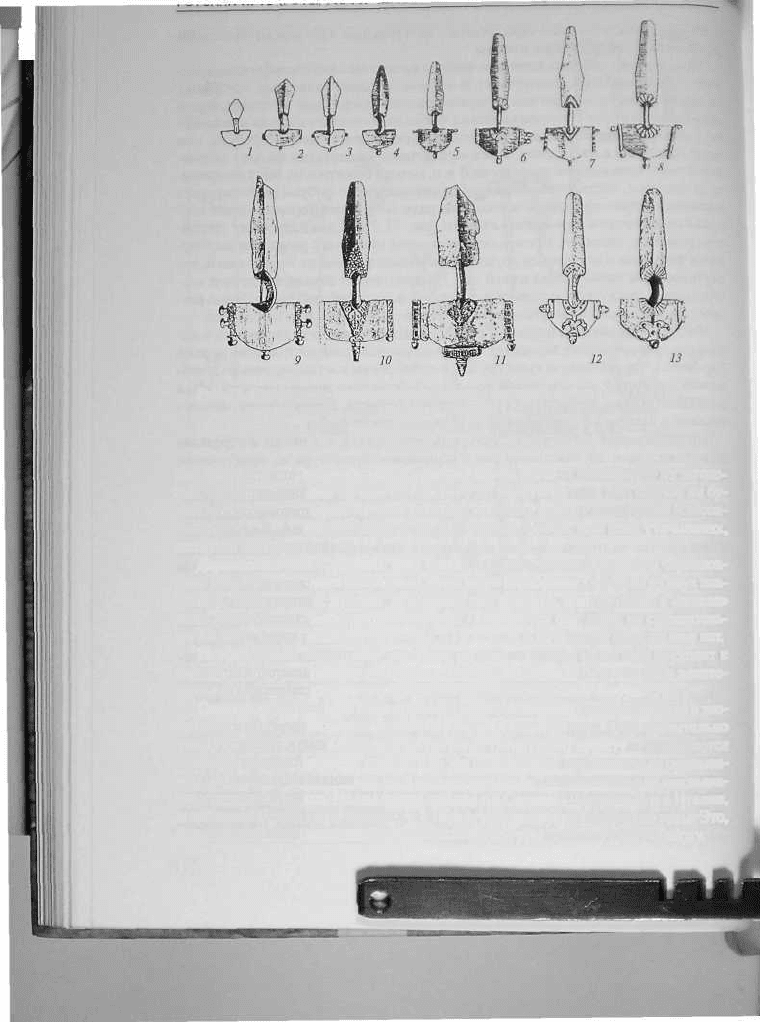

Рис. 73. Схема эволюции серебряных двупластинчатых фибул IV-VI вв., начало

которой лежит в Черняховской культуре (./—?) (по: Мартин 1994):

1 — Молдавия; 2 — Зибенбрунн, Трансильвания; 3 — Мунтения; 4,6, 10 — Словакия;

J, 7-9, 11 — Венгрия; 12, 13 — Северная Франция

вок круглого или треугольного в сечении дрота, а более поздние — из загото-

вок, имевших сечения от прямоугольного до пластинчатых. Мы сейчас не бу-

дем вникать в подробности возникающих по этому поводу дискуссий. Класси-

фикация А. К. Амброзом подвязных арбалетных фибул, при всех уточнениях,

остается действенной.

Двупластиичатые фибулы. Еще одним из характерных признаков чсрняхов-

ской культуры являются небольшие, чаще всего серебряные, фибулы из двух пла-

стинок, соединенных дужкой. «Головка», как правило, полукруглая, а «ножка»

либо ромбическая, либо трапециевидная. Появляются они лишь на сравнитель-

но поздних фазах развития культуры, в IV в. н. э., в начальной фазе их еще нет.

Истоки самой идеи такой застежки не совсем ясны. То ли они восходят к

некоторым формам фибул горизонта Лейна-Хаслебен-Закшув, то ли к некото-

рым редким вариантам провинциально-римских эмалевых фибул.

Однако их дальнейшее эволюционное развитие хорошо прослеживается в эпо-

ху Великого переселения народов и в раннем Средневековье. Они значительно

увеличиваются в размерах, иногда достигая гигантских, зачастую украшаются

вставками из драгоценных камней или так называемым кербшнитным орнамен-

том, или остаются гладкими, но с пальмстовидными позолоченными накладка-

ми у основной дужки. Их мы потом найдем и в Среднем Подунавьс, и в Италии,

и в Южной Галлии, и в Испании, и в Крыму — всюду, где побывали готы. Это,

безусловно, вклад носителей Черняховской культуры в последующую эпоху.

194

Глава IV. ФЕНОМЕН ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ КОНСТАНТИНА- КОНСТАНЦИЯ

Заключение и возникающие вопросы. Можно было бы рассмотреть таким

же образом и другие категории вещей Черняховской культуры — разнообраз-

ные пряжки, поясные и обувные, прочие варианты фибул, украшений и т. п.

И это еще предстоит сделать, но вряд ли при этом обнаружится что-либо прин-

ципиально новое — еще раз будет продемонстрирован широкий спектр свя-

зей, многообразие составляющих компонентов.

Из сказанного только что и еще выше, когда речь шла о первых сармато-гер-

манских контактах, гривнах типа Хавор и прочем (см. с. 72-90), возникает во-

прос: не имело ли движение готов Филимера в юго-восточном направлении и

некой легендарной и идеологической подоплеки, не устремлялись ли обитатели

Балтийских побережий в Причерноморье под влиянием смутных воспоминаний

о былых контактах с античной цивилизацией? Вроде того, как странствующие

рыцари раннего Средневековья искали «Чашу Грааля», крестоносцы собирались

отвоевать «Гроб Господень», а затем моряки Колумба жаждали найти путь в бо-

гатую Индию? Не искали ли Асгард, покинутый когда-то Одином?

В источниках на это нет прямых указаний, можно лишь строить догадки,

основная причина, вероятно, была куда как более прозаична — перенаселен-

ность, страсть к богатству и авантюрам, но идеологическую подоплеку тоже

вряд ли следует сбрасывать со счетов.

Пока, однако, остается необъясненным сам феномен Черняховского культур-

ного образования. Откуда проистекает очевидное благополучие и многочислен-

ность этого населения? Откуда высокая степень цивилизованности и владение

«высокими технологиями» своего времени: грамотность, гончарное производ-

ство, жернова, изготовление стекла, гребней и прочее? По всем этим показате-

лям черняховцы заметно превосходят всех прочих варваров Европы. Не случай-

но Иордан говорит, что на берегах Понта готы стали более «человечными и

просвещенными» (lord. Get., 42). Откуда, наконец, эта удивительная монолит-

ность культуры на столь обширных пространствах? Чем она была обеспечена?

Ведь во всей Европе мы подобного не наблюдаем, там мозаика культурных групп

отличается значительно большей пестротой. И в Причерноморье мы не знаем

столь крупных и монолитных культурных образований ни в предыдущие, ни в

последующие эпохи. Это специфика Черняховской культуры.

Поскольку истоки Черняховской «цивилизованности» явно тяготеют к ан-

тичному, а точнее сказать, к провинциально-римскому миру, необходимо выяс-

нить, что же в этом мире происходило в период расцвета Черняховской культу-

ры. Посмотрим, что же случилось по соседству, в Империи.

3. ТЕТРАРХИ, КОНСТАНЦИЙ, ГОТЫ

И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА

А в Империи тем временем шли серьезные пертурбации. Пришедший к вла-

сти в 284 г. хозяйственный Диоклетиан понимал, что больной организм Импе-

рии, пережившей тяжелый кризис, нуждается в радикальном лечении, нсобхо-

195

димы реформы всей структуры, и он попытался провести их. Существует об-

ширная литература, обсуждающая реформы Диоклетиана и возникшую ситуа-

цию, но, пожалуй, наиболее сжато и эмоционально это изложено в небольшой

статье В. Н. Уколовой (1993, с. 154-170).

Девальвировавшаяся во время кризиса денежная система, основанная на

серебряных монетах, которые превратились, по сути дела, в медные — настоль-

ко было снижено в них содержание серебра, — была заменена на систему мед-

но-золотую. Здесь, впрочем, Диоклетиан не слишком преуспел, и завершалась

реформа уже при Константине Великом.

Был изменен и порядок сбора налогов, для чего пришлось проделать колос-

сальную работу по инвентаризации земель, угодий, владений, переписи насе-

ления и т. п.

Одним из пороков прежнего государственного устройства Диоклетиан спра-

ведливо считал чрезмерную централизацию, и Империя, вместо прежних, ис-

торически сложившихся «императорских» и «сенатских» провинций, была под-

разделена на 101 диоцез и четыре префектуры.

Огромные пограничные армии из нескольких легионов тоже были раз-

укрупнены за счет создания более мелких, но более мобильных подразделе-

ний, причем границы «военных округов» не совпадали с границами граждан-

ских диоцезов. Этими мерами император пытался избежать опасной тенденции

выдвижения армиями своих узурпаторов, что удалось, однако, как показали

дальнейшие события, далеко не полностью.

Те же цели преследовала и предложенная Диоклетианом четырехчленная си-

стема управления, разделения и наследования власти — тетрархия. Империя

подразделялась на Восточную и Западную, во главе каждой должен был стоять

свой «август», один из которых был старшим. Августы назначали своих помощ-

ников и соправителей — цезарей, усыновляли их и предоставляли им в управле-

ние две из четырех префектур. Через 20 лет августы должны были выходить в

отставку, цезари становились августами, назначали себе новых цезарей и т. д.

Задумано было хорошо, но не был учтен человеческий фактор: жажда вла-

сти, амбиции, сложности взаимоотношений. Система не сработала. Уже к 309-

310 гг. в стране было шесть враждующих августов и ни одного цезаря. От каж-

дого «выдвиженца» солдаты ожидали очередных льгот и повышения зарплаты.

Дабы избежать подробного изложения всех перипетий, что заняло бы слиш-

ком много места, все данные сведены в своего рода хронологическую таблицу

(см. табл. 1).

Ситуация осложнялась и неоднозначным отношением августов и цезарей к

христианству, которое к этому времени, несмотря на противоречия и борьбу

различных сект и направлений — ортодоксов, ариан, авдусиан, донатистов и

прочих, — стало, благодаря структурированности организации, заметной по-

литической силой, с ней так или иначе приходилось считаться.

Диоклетиан видел в христианской церкви излишнее, «пятое», колесо за-

думанной им государственной структуры и устраивал гонения на христиан,

хотя его жена и дочь были христианками. Константин же, напротив, доволь-

но удачно использовал христиан и христианскую идеологию сначала в борь-

бе против Максснция — вспомним знаменитую битву на Мульвийском мосту

196