Севостьянов Г.Н. История США Том 3

Подождите немного. Документ загружается.

448

III. ВОЙНА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВОЙНЫ

449

миссии: военно-морскую и торговую — для разработки рекомендаций о

распределении судов между тремя странами

31

.

Главы правительств по инициативе СССР рассмотрели также вопрос

о передаче Советскому Союзу г. Кенигсберга и прилегающего к нему

района, что имело большое значение для укрепления безопасности нашей

страны

32

. Конференция приняла решение о предании суду главных во-

енных преступников.

Значительное место в работе конференции занял вопрос о будущем

Польши. Обсуждение его носило острый характер. Советская делегация

выразила удовлетворение в связи с созданием по решению Крымской

конференции польского Временного правительства национального един-

ства. Правительство СССР предложило правительствам США и Велико-

британии порвать отношения с польским эмигрантским правительством,

считать его несуществующим, а вооруженные силы и торговый флот

эмигрантского правительства передать Временному правительству. Это

не входило в планы США и Англии, они все еще надеялись на восста-

новление довоенных социально-политических порядков в Польше. Гла-

вы правительств западных держав добивались, чтобы Временное прави-

тельство Польши признало финансовые обязательства эмигрантского

правительства перед Англией и США

33

. Вызванные в Потсдам пред-

ставители польского Временного правительства национального единства

решительно отвергли это требование.

После длительных дебатов главы правительств одобрили текст заяв-

ления по польскому вопросу, в котором выражалось удовлетворение по

случаю образования в Польше Временного правительства национального

единства, признания его тремя державами и прекращения существова-

ния эмигрантского правительства в Лондоне.

Не менее остро проходили дебаты между участниками конференции

по вопросу о западных границах Польши. Советская делегация, исходя

из решений Крымской конференции, внесла предложение установить за-

падные границы Польши по линии рек Одера и Западной Нейсе. Аме-

риканская и английская делегации пытались уйти от решения этого во-

проса, перенести его на более поздний срок. Но твердая позиция совет-

ской делегации, поддержка ею справедливых требований Временного

правительства национального единства, делегация которого по настоя-

нию СССР была приглашена в Потсдам, побудили США и Англию при-

нять советское предложение.

Серьезные разногласия выявились при обсуждении политики трех

держав в отношении бывших европейских союзников Германии. Большую

активность при этом проявляла американская дипломатия. Руководите-

ли США, выступая против народно-демократического строя, установлен-

ного в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, представили на

рассмотрение меморандум, в котором утверждалось, что в Болгарии,

Венгрии, Румынии и Финляндии якобы не выполнялись решения Крым-

ской конференции, и предлагалось реорганизовать правительства Румы-

нии и Болгарии, а также других стран. США потребовали провести в

них «свободные и беспристрастные выборы» как необходимое предвари-

31Там же, с. 441—444

32 Там же, с. 351, 452.

33Там же, с. 112.

тельное условие для установления с ними дипломатических отношений.

Совершенно другой была линия у делегации США в отношении Италии.

В представленном меморандуме США предложили незамедлительно за-

ключить с этой страной мирный договор, признать ее вклад в дело по-

ражения Германии и оказать ей поддержку при вступлении в ООН.

Советская делегация обратила внимание на предвзятый, необъектив-

ный подход США к бывшим союзникам Германии, на попытку искусст-

венного их разделения. Представители СССР настаивали на одинаковом

подходе к странам, воевавшим на стороне Германии.

Было решено поручить Совету министров иностранных дел разрабо-

тать мирный договор для Италии, а после заключения с ней мирного

договора поставить вопрос о поддержке просьбы Италии о приеме в чле-

ны ООН. Западные державы обязались изучить вопрос об установлении

дипломатических отношений с Болгарией, Финляндией, Венгрией и Ру-

мынией после заключения с ними мирных договоров, которые было по-

ручено подготовить Совету министров иностранных дел.

Советская делегация внесла на обсуждение конференции документы

об Австрии, Сирии и Ливане, об опекаемых территориях. По Австрии

было достигнуто соглашение об учреждении контрольного механизма

над страной — установлении Союзнической комиссии. Предусматривался

ввод войск четырех держав в Австрию, которые располагались по зонам.

Власть Временного правительства распространялась на всю Австрию.

Советское правительство потребовало вывода иностранных войск,

в частности английских и французских, из Сирии и Ливана. Черчилль

пытался возражать, но затем вынужден был заверить, что Великобрита-

ния не оставит солдат в Сирии и Ливане «ни одного дня больше, чем

это необходимо»

34

. Но, как показали последующие события, и англича-

не и французы всячески тормозили выполнение этого обязательства.

СССР выразил желание принять участие в управлении бывшими коло-

ниальными территориями, в том числе итальянскими колониями. Пред-

ставители западных государств не согласились с этим, и вопрос был пе-

редан на рассмотрение Совета министров иностранных дел.

Острая дискуссия развернулась на конференции по вопросу о Юго-

славии. Английская делегация пыталась обвинить правительство Тито в

нарушении решений Крымской конференции, в недемократическом уп-

равлении страной.

Советская делегация, показав несостоятельность этих утверждений,

предъявила документ о восстановлении при содействии англичан и

американцев на территории Триеста и Истрии итало-фашистских поряд-

ков. Было указано также на необходимость устранения сложившегося

по вине англичан ненормального положения в Греции. После этого анг-

личане поспешили снять с обсуждения вопросы о Югославии, Триесте,

Истрии и Греции.

Трумэн предложил обсудить на конференции вопрос об установлении

свободной и неограниченной навигации по всем международным внут-

ренним водным путям и в первую очередь создать, причем «как можно

скорее», временные навигационные органы управления для Дуная и

Рейна

35

. В их состав предлагалось ввести представителей США, Анг-

34

Там же, с. 164.

35Там же, с, 160—161.

450

III. ВОЙНА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВОЙНЫ

451

лии, Франции, СССР и суверенных прибрежных государств. Кроме того,

президент США внес предложение пересмотреть конвенцию, подписан-

ную в Монтре, с тем чтобы Черноморские проливы стали свободным

водным путем, открытым для всех государств. Английская делегация

поддержала идеи президента США о пересмотре конвенции, заключенной

в Монтре. Советская делегация заняла отрицательную позицию в отно-

шении американского проекта о внутренних водных путях, в основе ко-

торого лежал принцип «равных возможностей» и «открытых дверей».

Принятие этого проекта затрагивало суверенные права Болгарии, Румы-

нии, Венгрии, Югославии. Американское предложение было передано для

изучения Совету министров иностранных дел

36

.

Что касается конвенции о режиме проливов, подписанной в свое вре-

мя в Монтре, Советское правительство заявило, что эта международная

конвенция действительно не соответствовала изменившимся условиям и

подлежала пересмотру, подчеркнув при этом, что установление режима

проливов должно находиться в компетенции Турции и Советского

Союза

37

.

В Потсдаме были обсуждены вопросы, касающиеся ведения войны с

Японией. Американские военные руководители считали, что «ни блокада,

ни бомбардировки сами по себе не смогут обеспечить безоговорочной

капитуляции Японии»

38

, что война с ней потребует больших жертв и

может быть завершена только осенью 1946 г. Объединенный комитет на-

чальников штабов представил Трумэну и Черчиллю меморандум, в ко-

тором говорилось о необходимости всемерно «поощрять вступление Рос-

сии в войну против Японии»

39

. Советская делегация заявила о готовно-

сти СССР выполнить свой союзнический долг, строго придерживаясь

достигнутой в Ялте договоренности и руководствуясь необходимостью

скорейшего разгрома японского агрессора и установления мира на Даль-

нем Востоке.

Таким образом, на Потсдамской конференции было рассмотрено мно-

го важных вопросов послевоенного устройства мира в Европе. Благодаря

последовательной и целенаправленной политике Советского Союза, его

гибкой дипломатии были зафиксированы демократические принципы

утверждения мира и безопасности в Европе; недопущение возрождения

германского милитаризма и нацизма; принцип суверенитета, равнопра-

вия в межгосударственных отношениях, невмешательства во внутренние

дела государств. Конференция продемонстрировала торжество реализма

в международной политике, свидетельствовала о признании нового соот-

ношения сил в Европе, возросшей роли Советского Союза в решении

международных проблем.

После поражения Германии и установления мира в Европе перед

свободолюбивыми народами встала задача быстрейшего разгрома мили-

таристской Японии и ликвидации очага войны на Дальнем Востоке.

36

Там же, с. 361, 372—372, 390—391, 477.

37

Там же, с. 350, 477.

38Morton L. The Decision to Use the Atomic Bomb.— Political Affairs, 1957, Jan.,

p. 334—338.

39The Memoirs of Harry S. Truman, vol. 1, p. 382.

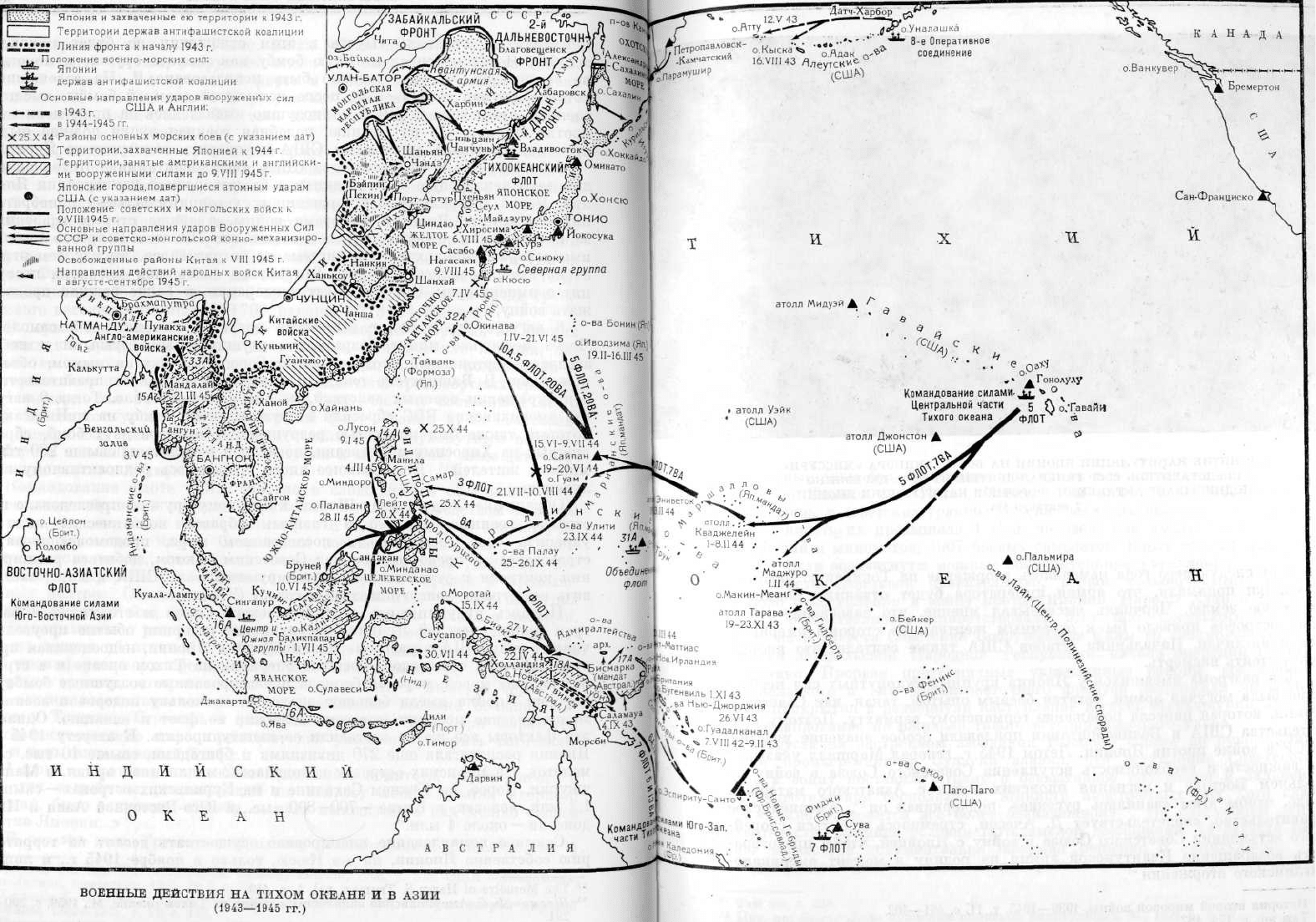

3. КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ

С поражением Германии и окончанием войны в Европе военно-поли-

тические позиции Японии резко ухудшились. Антифашистская коалиция

получила возможность сосредоточить вооруженные силы на Дальнем

Востоке. США усилили переброску своих сил на Тихоокеанский театр

военных действий.

В начале 1945 г. соотношение флотов США и Японии решительно

изменилось в пользу американцев. Флот США превосходил японский в

области линейных кораблей в 6 раз, авианосцев — в 4, тяжелых крейсе-

рoв - в 7, эскадренных миноносцев — в 3, подводных лодок — в 3 раза

и самолетов авианосного базирования — почти в 10 раз

40

. В конце

1944 г. в Тихий океан прибыла английская эскадра в составе 2 линко-

ров, 4 авианосцев, 5 крейсеров и 11 эсминцев. Вскоре они включились

в операции против Японии. И на море, и в воздухе союзники имели зна-

чительное превосходство

41

.

США активизировали военные действия, захватывая один за другим

тихоокеанские острова и продвигаясь все ближе к самой Японии. С на-

чала 1945 г. американский комитет начальников штабов приступил к

подготовке захвата о-ва Иводзима. Командовал гарнизоном острова гене-

рал Т. Курибаяси. Для обороны острова было выделено 130 орудий и

такое же число минометов, 300 зенитных и 60 противотанковых пушек,

10 самолетов.

Американское командование сосредоточило для захвата этого острова

крупные силы: 111,3 тыс. человек, 1522 самолета и более 680 кораб-

лей

42

. Оно планировало за пять дней овладеть островом. Два с половиной

месяца велась подготовка к высадке десанта. На остров было сбро-

шено 6,8 тыс. т бомб. Утром 19 февраля после артиллерийской и авиа-

ционной подготовки началась высадка американских частей на юго-во-

сточном побережье острова.

Японцы не оказывали сопротивления. Они выжидали, стремясь опре-

делить, не станут ли американцы высаживаться одновременно и на се-

веро-западное побережье. Но этого не произошло. Только после того, как

передовые отряды американцев заняли плацдармы на суше, японское

командование отдало приказ обрушить всю огневую мощь на противника.

Десантные части попали под сильный и точный прицельный огонь ар-

тиллерии с горы Сурибати. К исходу первого дня двум американским

дивизиям удалось высадиться на берег и достигнуть западного побе-

режья. На следующий день морские пехотинцы овладели аэродромом,

а полк 5-й дивизии приступил к штурму Сурибати. Три дня спустя,

23 февраля, американцы достигли ее вершин. Через пять дней они за-

хватили и второй аэродром, понеся в боях большие потери. Бои продол-

жались до 6 марта.

К этому времени у японских подразделений не было уже танков,

они потеряли основную часть артиллерии и испытывали острый недо-

статок боеприпасов. Между тем к югу от мыса Китонахана узел оборо-

ны под командованием генерала Курибаяси продолжал оказывать упор-

40 Блокада и контрблокада: Борьба на океанско-морских сообщениях во второй

ми ровой войне / Под ред. контр-адмирала В. П. Боголепова. М., 1967, с. 374.

41 История второй мировой войны, 1939—1945, т. 11, с. 22.

42 Там же, с. 60.

452

III. ВОЙНА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВОЙНЫ

453

ное сопротивление. 26 марта осажденный гарнизон капитулировал. Ты-

сяча солдат и офицеров сдалась в плен, 22 тыс. были уничтожены в

боях. Операция на Иводзиме длилась 36 суток вместо пяти, намечавших-

ся по плану.

После о-ва Иводзима настала очередь Окинавы

43

, расположенной в

350 милях от о-ва Кюсю. Этот остров имел важное стратегическое зна-

чение, обеспечивая господство в Восточно-Китайском море и выход на

ближние подступы к самой Японии. Были выделены крупные вооружен-

ные силы—1317 кораблей, 564 авианосных самолета и 451 866 солдат

и офицеров

44

против 100 тыс. японцев

45

. На острове, особенно в его

южной части, были возведены мощные оборонительные укрепления. Ге-

нерал Усидзима отдал приказ обороняться как можно дольше, оказывать

всеми средствами упорное сопротивление, изматывать силы противника

на суше и на море.

1 апреля американские экспедиционные силы, достигшие огромного

превосходства в людях и боевой технике, начали операцию по захвату

о-ва Окинава. Рано утром американские морские десантные силы при-

близились к северной части острова, а десантные части 10-й армии на-

чали высаживаться на западном побережье. Не встретив сильного со-

противления, в первый же день 50 тыс. солдат и морских пехотинцев

захватили два аэродрома, а на следующий день пересекли остров и вы-

шли на восточное его побережье. Американские войска сумели рассечь

оборону противника на две части — северную и южную.

К 12 апреля высадка всех эшелонов и десантов была завершена. Че-

рез неделю американцы заняли северную часть и начали наступление в

южном направлении, но встретили упорное сопротивление. Развернулись

ожесточенные бои. Неоднократные попытки американского командования

прорвать главную полосу обороны японцев заканчивались безуспешно.

Активно действовала японская авиация. Она наносила удары по амери-

канскому флоту, наиболее эффективными были атаки летчиков-само-

убийц — «камикадзе». В них участвовали 2 тыс. летчиков. С 6 апреля по

22 июня было совершено 10 таких атак, в результате чего были потоп-

лены 26 и повреждены 164 американских корабля

46

.

Сопротивление японцев на о-ве Окинава продолжалось почти три

месяца. 21 июня гарнизон капитулировал. Генерал Усидзима, началь-

ник штаба генерал Тё и многие другие офицеры покончили жизнь само-

убийством. В боях за Окинаву японцы понесли значительные потери.

По мнению Макартура, это было наиболее тяжелое сражение.

Наряду с операциями по захвату о-вов Иводзима и Окинава прохо-

дили военные действия по овладению Филиппинами. После боя за залив

Лейте (23—26 октября 1944 г.) американское командование приступило

к подготовке захвата о-ва Лусон, на котором в январе 1945 г. были со-

средоточены 6 пехотных и 1 танковая дивизия, около 400—500 самолетов,

а всего около 250 тыс. человек. Генералу Ямасите было приказано вести

упорные бои, удерживать оборонительные районы.

43 Подробное описание операции по захвату американцами о-ва Окинава см.: Исто-

рия второй мировой войны, 1939—1945, т. 11, с. 64—73; Нимиц Ч., Поттер Э. Вой-

на на море, 1939—1945. М., 1965; Николе Ч., Шоу Г. Захват Окинавы. М., 1959.

44 Кампании войны на Тихом океане. М., 1956, с. 425.

45

Нимиц Ч. , П оттер Э. Ук а з. со ч., с. 444.

46 Кампании войны на Тихом океане, с. 426.

Командование США решило высадить экспедиционные силы 6-й ар-

мии в заливе Линчаен — к северу от Манилы. Обеспечение высадки де-

сантных сил поручалось 7-му флоту в составе 164 боевых кораблей,

в том числе 12 эскортных авианосцев, 6 линкоров, 6 тяжелых крейсеров,

49 эсминцев. В операции участвовал и 3-й флот США, оперативно вза-

имодействовавший с 7-м, а также до 2200 самолетов и 275 тыс. чело-

век

47

. Общее командование было возложено на генерала Д. Макартура.

7-м флотом командовал адмирал Т. Кинкейд.

9 января утром в четырех пунктах побережья залива Линчаен на

фронте около 26 км началась высадка. В ней участвовали 4 дивизии.

К исходу дня на побережье уже находилось 68 тыс. американских войск,

которые, преодолевая сопротивление японцев, продвигались к Маниле.

29 января американцы высадились северо-западнее бухты Субик; на сле-

дующий день десант занял военно-морскую базу Олончапо, затем южнее

входа в Манильскую бухту высадилась воздушно-десантная дивизия. На-

чалось наступление на Манилу. 3 марта гарнизон прекратил сопротивле-

ние. 15 февраля американские войска высадились на полуострове Батаан

и за два дня овладели им.

В конце февраля 1945 г. 8-я американская армия приступила к за-

хвату центральных и южных островов Филиппин. Высадку десантов

обеспечивали соединения 7-го флота. Оборону этих островов возглавлял

генерал Судзуки. В его распоряжении были 3 дивизии и 2 бригады.

Авиационного прикрытия у него фактически не было.

28 февраля американские войска высадились на о-ве Палаван и к

концу марта овладели им. Одновременно десанты, а их было 28, выса-

дились и на других островах. Самым крупным из них был десант на

о-ве Минданао в составе 2 дивизий. Японцы оказывали упорное сопро-

тивление. К началу марта пала крепость Коррехидор, ее гарнизон ка-

питулировал. 1 апреля морской десант овладел портом Лечаспи; в север-

ной части острова 26 апреля закончились бои за взятие г. Багио. Боль-

шую помощь американцам оказывали партизаны. Действуя совместно с

регулярными войсками, они вели разведку, перерезали вражеские комму-

никации; ими были захвачены перевал Бесанч и г. Сервантес, оказана

помощь в захвате порта Апарри. К 30 июня 6-я американская армия

контролировала фактически весь остров.

Одновременно 7-й флот США поддерживал наступательные операции

в юго-западной части Тихого океана, которые вела 1-я австралийская

армия. К началу июля северное побережье Новой Гвинеи, Калимантан,

а затем о-ва Сулавеси и Ява находились под контролем австралийских

вооруженных сил. Таким образом, к августу 1945 г. Япония лишилась

источников нефти. Ее войска в странах южных морей были блокированы

и разгромлены.

В 1945 г. американская авиация подвергала массированным бомбар-

дировкам города и промышленные районы самой Японии. В феврале-

бомбовые удары были нанесены по району Токио. В одном из таких на-

летов участвовали ИЗО самолетов

48

. Особенно интенсивными налеты

были в марте, когда японские города подвергались бомбардировке 91 раз

г

в них*участвовали до 3,5 тыс. самолетов. 9 марта 1945 г. 334 самолета

47

Ис т ор и я в то ро й м и ро во й во йны, 1 93 9—194 5 , т. 11, с . 4 8—50.

48

Там же, с. 144.

454

III. ВОЙНА

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ВОЙНЫ

455

B-29 совершили налет на Токио. Были убиты почти 84 тыс. человек,

ранены свыше 40 тыс., разрушено около 270 тыс. зданий. Более 1 млн.

жителей остались без крова. 10 марта в Токио погибли свыше 83 тыс.

человек и 41 тыс. ранены

49

. В результате этих налетов, по американ-

ским данным, были убиты 330 тыс. человек гражданского населения и

разрушено 8,5 млн. зданий.

Одновременно 3-й американский флот непрерывно бомбил и обстре-

ливал промышленные объекты, расположенные вдоль японских берегов.

Бсего за годы войны на острова собственно Японии было сброшено

160,8 тыс. американских бомб, разрушено 2210 тыс. домов — четверть

жилого фонда страны. Без крова остались 9,2 млн. человек. В стране

насчитывалось свыше 98 разрушенных городов. Пожары уничтожили

56% зданий в районе Токио, Иокогамы, 57 —в Осаке, 52%—в Нагое.

Город Фукуи был разрушен на 96 %, а Кофу и Хамамацу — на 72 %.

От авиационных бомбардировок и артиллерийских обстрелов среди граж-

данского населения погибли 200 700, ранены — 273 114 человек

50

.

В первой половине 1945 г. флот США развернул операции на линиях

морских коммуникаций. Целью их являлось блокирование Японии, ли-

шение ее подвоза нефти, угля, железной руды. Япония испытывала в

это время большие трудности в связи с нехваткой транспортных средств.

К 1 января они сократились до 2786 тыс. бр. т и составляли всего

47% довоенного уровня. Военно-морской флот Японии из-за колоссаль-

ных потерь был уже не в состоянии содействовать сухопутным войскам

в обороне ключевых позиций на подступах к метрополии, защищать оке-

анские и морские коммуникации.

Командование флота США считало в сложившейся обстановке наи-

более целесообразным нанести поражение Японии посредством морской

блокады, отрезав ее от источников сырья и нефти, которые она получа-

ла из стран южных морей. Сторонники военно-воздушных сил, в свою

очередь, доказывали, что Японию можно заставить капитулировать по-

средством непрерывных воздушных бомбардировок городов и промыш-

ленных центров. Объединенный Комитет начальников штабов выступал

за использование всех видов вооруженных сил армии, флота и авиации.

Тем временем в расчетах Вашингтона все большее место начинал за-

нимать вопрос об атомной бомбе. 25 апреля военный министр Г. Стим-

сон проинформировал президента о завершении работ по производству

ядерного оружия, которое можно будет испытать в июле, а через ме-

сяц — использовать против врага. Это сообщение вызвало большой ин-

терес у Трумэна. Стремясь к усилению позиций США при выработке

основ послевоенного мира, президент дал указание ускорить изготовле-

ние и испытание атомной бомбы.

1 июня в протоколе заседания Временного комитета, учрежденного в

мае для выработки рекомендаций по вопросу использования ядерного

оружий, было записано: «Бомбу следует использовать как можно скорее

против Японии...»

51

.

В тот же день Трумэн одобрил эту рекомендацию. Впоследствии в

49 Bateson Ch. The War with Japan. Sydney; London, 1968, p. 375; США — экономика,

политика, идеология, 1985, № 5, с. 39.

50 Хаттори Т. Япония в войне, 1941—1945. М., 1973, с. 522; История второй мировой

войны, 1939—1945, т. 11, с. 148.

51 История второй мировой войны 1939—1945, т. 11, с. 151.

мемуарах он признал: «Пусть в этом отношении не будет никакой

ошибки. Я рассматривал атомную бомбу как военное оружие и никогда

не сомневался, что оно должно быть использовано»

52

. На совещании,

которое Трумэн созвал сразу после испытания атомной бомбы, высшие

военные руководители США единодушно высказались за применение ее

против Японии. По их мнению, подобная военная акция должна была

продемонстрировать миру мощь США и ускорить капитуляцию Японии.

26 июля 1945 г. правительства США, Великобритании и Китая опуб-

ликовали декларацию с требованием о безоговорочной капитуляции Япо-

нии. В ней говорилось об отторжении всех территориальных приобрете-

ний, сделанных Японией во время войны, а также старых владений,

за исключением четырех островов собственно Японии. Вопрос о судьбе

императора и монархической системе не затрагивался. Между тем этим

очень интересовались в Токио. Там хотели знать, как союзники посту-

пят с императором. Обсудив текст декларации, в Токио решили продол-

жать войну.

6 августа утром над г. Хиросима появился американский самолет.

Через несколько минут разразился оглушительный взрыв, и к небу

взвился смертоносный атомный гриб. Город был окутан дымом, объят

пожарами. В Вашингтоне ожидали заявления японского правительства

о прекращении военных действий, но оно не последовало. Тогда 9 авгу-

ста американские ВВС сбросили вторую атомную бомбу на г. Нагасаки,

который также был полностью разрушен. От взрывов двух бомб, сбро-

шенных на Хиросиму и Нагасаки, погибли и искалечены свыше 280 тыс.

мирных жителей

53

. Еще большее число подверглось радиоактивному об-

лучению.

Обращение Соединенных Штатов к ядерному оружию преследовало не

столько военные, сколько и главным образом политические цели —

укрепить свое господство в послевоенном мире, продемонстрировать

стратегическое превосходство над Советским Союзом, добиться расшире-

ния контроля и установления доминирующей роли США в мире, заста-

вить все страны прислушиваться к голосу США.

Пытаясь преуменьшить роль Советского Союза и его вклад в раз-

гром милитаристской Японии, американские историки обычно преувели-

чивают роль США в разгроме и капитуляции Японии, недооценивая при

этом действия союзников. Военные операции на Тихом океане и в стра-

нах южных морей, морская блокада и массированные воздушные бомбар-

дировки Японии имели большое значение, поскольку подорвали военно-

экономические позиции, серьезно ослабили ее флот и авиацию. Однако

эти факторы все же не заставили ее капитулировать. К августу 1945 г.

Япония располагала еще 270 дивизиями и бригадами, свыше 10 тыс. са-

молетов. На Японских островах находилась 2-миллионная армия, в Мань-

чжурии, Корее, на Южном Сахалине и на Курильских островах — свыше

1,2 млн. человек, в Китае — 700—800 тыс., в Юго-Восточной Азии и Ин-

донезии — около 1 млн.

54

Союзное командование планировало осуществить десант на террито-

рию собственно Японии, на о-в Кюсю, только в ноябре 1945 г., и лишь

52 The Memoirs of Harry S. Truman, vol. 1, p. 419.

53 Шерман Ф. С, Американские авианосцы в войне на Тихом океане. М., 1956, с. 290

—

54 Вторая мировая война, 1939—1945: Военно-исторический очерк. М., 1958, с.

789.

458