Ширинянц А.А. и др. Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века

Подождите немного. Документ загружается.

520

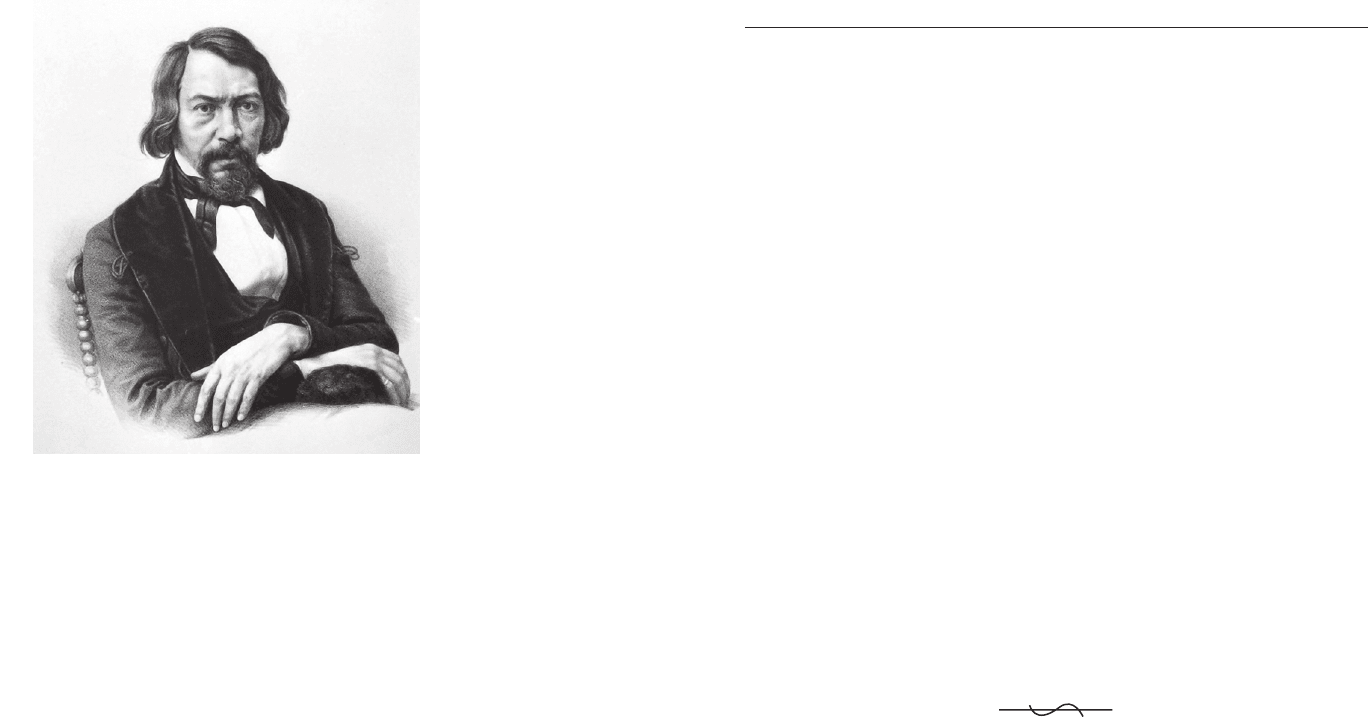

Чаадаев Петр Яковлевич

521

Комментарии

Major Works of Peter Chaadaev. A translationn and commentary by R.T. McNally. Notre

Dame; L., 1969. P. 235) (примеч. М.Б. Велижева).

19

Согласно Чаадаеву, католической Европе удавалось сохранять это единство

и в XIX в. О том же писали и некоторые современники Чаадаева; см., например,

характеристику роли католического духовенства в общественной жизни Франции

в «Социальной диораме Парижа» П.Б. Козловского, созданной в середине 1820-х гг.:

«Если то, что я видел собственными глазами, и то, что узнал от людей, превосходно

осведомленных, верно, можно не сомневаться, что могущество церкви основыва-

ется на чем-то более прочном, нежели покровительство властей, что сила ее зиж-

дется на общественном мнении, иначе говоря, на религиозных убеждениях целого

народа» (Козловский П.Б. Социальная диорама Парижа. Сочинение чужестранца,

проведшего в этом городе зиму 1823 и часть 1824 года. С. 43; см. комментарий

В.А. Мильчиной и А.Л. Осповата: Там же. С. 142—143) (примеч. М.Б. Велижева).

20

Имеется в виду догмат «Верую … И во единую, Святую, Вселенскую и Апос-

тольскую Церковь», ставший частью Символа веры — краткого двенадцати-

членного свода основных положений христианского вероучения, сформулирован-

ного на Никейском вселенском соборе 325 г. и переработанного между 362 и 374 гг.,

который используется в богослужении православной, римско-католической

(с позднейшей правкой), древневосточных, а также большинства протестантских

церквей.

21

Имеются в виду православные жители Эфиопии, где в IV—VI вв. распростра-

нилось греческое христианское вероисповедание монофизитского толка.

22

Речь идет о книге В.М. Головнина «Записки флота капитана Головнина

о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах» (СПб., 1816)

(примеч. М.Б. Велижева).

23

Имеется в виду поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим»

(«Gerusalemme liberata», 1581), описание христианского войска — песнь 1, стро-

фы 37—64 (примеч. М.Б. Велижева).

24

Имеется в виду период истории римской католической церкви с I по XVI в.,

который закончился религиозными реформами Мартина Лютера (с 1517) и воз-

никновением «национальных» протестантских церквей (примеч. М.Б. Велижева).

25

Имеются в виду иудеи.

26

В своих оценках французской философии XVIII в. Чаадаев следует за фило-

софами-традиционалистами.

27

Имеется в виду подготовка и законодательное оформление билля об эман-

сипации английских католиков (Roman Catholic Relief Act, по которому католи-

кам предоставлялось избирательное право (с некоторыми ограничениями), был

также открыт доступ в палату общин и дана возможность поступать на государ-

ственную службу) 13 апреля 1829 г. (примеч. М.Б. Велижева).

28

Ср. рассуждение князя П.Б. Козловского о месте наций «в ряду народов»:

«Но более или менее высокое место в ряду народов нация занимает не благодаря

своей мощи, протяженности территории и числу подданных и даже не благодаря

своей военной славе. Гунны были могущественны и одерживали победу за побе-

дой, но от этого не переставали быть гуннами. Преемники Османов, турки долгое

время наводили ужас на Европу и завладели территориями от Евфрата до Дуная,

но в памяти народов они навсегда останутся свирепыми варварами. Место, за-

нимаемое нацией в ряду народов прошлого и настоящего, определяется тем уча-

стием, какое она принимает в развитии цивилизации и совершенствовании ума

человеческого с помощью своих законов, своей литературы, своих научных от-

крытий, своей промышленности и торговли». Козловский не сходится с Чаадае-

вым лишь в конкретных оценках роли наций в истории цивилизации, выделяя,

помимо англичан, греков и итальянские республики (см.: Козловский П.Б. Соци-

альная диорама Парижа. Сочинение чужестранца, проведшего в этом городе зиму

1823 и часть 1824 года. С. 56). Доминанта церковной истории Англии, о которой

пишет Чаадаев, возможно, связана с представлением об английской веротерпи-

мости: см. комментарий В.А. Мильчиной и А.Л. Осповата в работе: «Социальная

диорама Парижа» (с. 150). Н.М. Карамзин отмечал в «Письмах русского путеше-

ственника»: «Здесь терпим всякой образ Веры: и есть ли в Европе хотя одна Хри-

стианская Секта, которой бы в Англии не было?» (Карамзин Н.М. Письма русского

путешественника. С. 343) (примеч. М.Б. Велижева).

29

Слова Иисуса, сказанные своим ученикам после воскресения: «И сказал им:

идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. XVI: 15).

30

По мнению З.А. Каменского и М.И. Лепехина, слова Чаадаева могут «озна-

чать ссылку более позднего варианта [первого «Философического письма». —

М.В.], относящегося, по-видимому, к 1835 г.», на седьмое «Философическое пись-

мо»: «В нем нет буквально приведенного Чаадаевым в кавычках текста, но есть

довольно близкие формулы и идентичные мысли» (Чаадаев П.Я. Полное собрание

сочинений и избранные письма. Т. 1. С. 695) (примеч. М.Б. Велижева).

31

Под «Некрополисом» («городом мертвых») Чаадаев имеет в виду Москву. Ср.

высказывание П.А. Вяземского об участи Николая Тургенева в письме к А.И. Тур-

геневу от 1 января 1830 г. из Москвы: «Смотри… на Россию, как на кладбище:

плачь на нем, но не требуй от него то, что оно возвратить не в силах. Не ворочай

надгробным камнем, не раздирай земли: ты только измучишься в насилиях безум-

ной скорби, отроешь одне кости; но кладбище не возвратит жизни, которую оно

пожрало; не возвратить минувшего, которое уже и не в нем, а в Боге» (Остафьев-

ский архив князей Вяземских. Т. 3. СПб., 1899. С. 190). В.Ю. Проскурина отмеча-

ет, что «метафора “Некрополиса” возникла в период московского затворниче-

ства» Чаадаева (конец 1820-х гг.), но «иногда вместо нее появляется образ

Фиваиды. Фиваида, расположенная в окрестностях развалин египетских Фив, —

место убежища христианских отшельников в начале эры». Надпись «N

écropolis»

«может быть связана с темой Фиваиды, отшельничества, зарождения новой ду-

ховной жизни в древних гробницах» (Торопыгин П.Г. Чаадаев и И.И. Ястребцов //

Актуальные проблемы теории и истории русской литературы. Труды по славян-

ской и русской филологии. Литературоведение. Тарту, 1987. С. 41; см. также: Тем-

пест Р. Чаадаев и смерть // Звезда. 1994. № 7. С. 104—105). Дата окончания первого

«Философического письма» 1 декабря 1829 г. совпадает с датой последнего

обращения Чаадаева к «Опыту о безразличии к религии» Ф.Р. де Ламенне (см.:

Проскурина В.Ю. Комментарии // Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 576—577) (примеч.

М.Б. Велижева).

32

АПОЛОГИЯ СУМАСШЕДШЕГО

(1837)

«Апология сумасшедшего» — непосредственная реакция П.Я. Чаадаева на

скандал и официальное расследование вокруг публикации в 15-м номере «Теле-

скопа» за 1836 г. русскоязычной версии первого «Философического письма». Ра-

бота эта существует в двух редакциях, отличающихся стилистически и объемом,

автографы которых неизвестны. Ранняя редакция (копия текста, полученного

А.И. Тургеневым от самого Чаадаева) опубликована М.О. Гершензоном (Сочине-

ния и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М. Гершензона: В 2 т. М., 1913—1914.

Т. 2. С. 29—40). По мнению большинства исследователей, ранняя редакция была

задумана и начата в конце 1836 — начале 1837 г. и закончена в начале или середине

1837 г. (см.: Проскурина В.Ю. Комментарии // Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 590—

591). Вторая, поздняя и более пространная редакция «Апологии сумасшедшего»,

522

Чаадаев Петр Яковлевич

523

Комментарии

для датировки которой мы не располагаем даже косвенными данными, известна

лишь по изданию И.С. Гагарина 1862 г. (O Euvres choisies de Pierre Tchadaief, publi

ées

pour la premi

ère fois par le P. Gagarin de la compagnie de Jésus. Paris; Leipzig, 1862.

Р. 126—152; рус. пер.: Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М. Гершензона.

Т. 2. М., 1914. С. 215—231). О двух неопубликованных переводах «Апологии су-

масшедшего» на русский язык (М.Н. Лонгинова и, вероятно, М.И. Жихарева) и

двух опубликованных (С.М. Юрьева и Б.П. Деннике (1906), М.О. Гершензона

(1908)) подробнее см.: Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М. Гершензо-

на. Т. 1. М., 1913. С. 398; Проскурина В.Ю. Комментарии // Чаадаев П.Я. Сочинения.

С. 591 (примеч. М.Б. Велижева).

Печатается по: Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные пись-

ма: В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 523—538. Использованы также комментарии

М.Б. Велижева в кн.: Чаадаев П.Я. Избранные труды / Сост., автор вступ. ст. и

коммент. М.Б. Велижев. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),

2010. С. 722—736.

Апология (др.-греч.) — речь или текст, направленные на защиту чего или кого-

либо.

33

В оригинале: «О mу brethern! I have told Most bitter truth, but without bitterness.

Coleridge» — «О мои братья! Я сказал много горьких истин, но без всякой горечи»

(англ.) — фрагмент стихотворения С.Т. Кольриджа «Страхи в одиночестве» (Fear

in Solitude, 1798). Ранняя редакция статьи была снабжена другим эпиграфом:

Adveniat regnum tuum («Да приидет Царствие Твое»).

34

Первое послание апостола Павла к коринфянам в современном канониче-

ском переводе: «Любовь… все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-

носит» (1 Коринф. XIII: 4—7). Чаадаев же употребил слово «charit

é» — милосер-

дие, человеколюбие, т.е. любовь к ближнему.

35

Чаадаев имеет в виду полемику, возникшую в Москве по выходе в свет 15-го

номера «Телескопа» за 1836 г., в котором был помещен русский перевод первого

«Философического письма».

36

Тезис Чаадаева о предпочтительности «общечеловеческого» над «нацио-

нальным» перекликался с идеями первого «Философического письма» и ассоци-

ировался в русском культурном сознании того времени с «Письмами русского

путешественника» Н.М. Карамзина. Ср. также мысль Карамзина из «Писем рус-

ского путешественника», которую обсуждал А.И. Тургенев с П.А. Вяземским в

письме от 2 июня 1830 г. из Парижа. Тургенев прочитал «все путешествие Карам-

зина, и слова: Главное дело быть людьми, а не славянами — так поразили, обрадова-

ли меня, что я выписал все в письме к брату… Не желаю приводить доказательств,

но русская история не оправдывает прекрасной, истинно христианской, в душе

Карамзина почерпнутой мысли: главное быть людьми» (Тургенев А.И. Политиче-

ская проза. М., 1989. С. 203—204; курсив автора) (примеч. М.Б. Велижева).

37

Чаадаев был объявлен умалишенным не по итогам специального медицин-

ского освидетельствования, предусмотренного законом для дворян, а согласно ре-

шению Николая I от 22 октября 1836 г., «подсказанного» императору А.Х. Бенкен-

дорфом в его письме-отношении к московскому военному генерал-губерна тору

Д.В. Голицыну (см.: Сапов В. Дело о запрещении журнала «Телескоп»...: (Новые

документы о П.Я. Чаадаеве) / Вступ. ст. В. Сапова; публ. Л. Саповой, В. Сапова //

Вопросы литературы. М., 1995. № 1. С. 113—153; № 2. С. 76—110).

38

Имеется в виду французский философ-традиционалист Фелисите Робер де

Ламенне (Lamennais) (1782—1854), в 1830-е гг. призывавший к реформированию

католической церкви путем адаптации ее доктрины к социокультурным нуждам

низших слоев населения, чем вызвал недовольство официального Рима.

39

Как представляется, Чаадаев имеет в виду сближение России с Европой во

время правления великого князя московского Ивана III (1462—1505). Н.М. Ка-

рамзин так характеризовал этот исторический период: «Россия около трех веков

находилась вне круга Европейской политической деятельности, не участвуя в важ-

ных изменениях гражданской жизни народов. <…> Бракосочетанием с Софиею

[Палеолог. — ред.] обратив на себя внимание Держав, раздрав завесу между Евро-

пою и нами, с любопытством обозревая престолы и Царства, <Иоанн III> не хо-

тел мешаться в дела чуждые; принимал союзы, но с условием ясной пользы для

России; искал орудий для собственных замыслов и не служил никому орудием,

действуя всегда как свойственно великому, хитрому Монарху, не имеющему ника-

ких страстей в Политике, кроме добродетельной любви к прочному благу своего

народа. Следствием было то, что Россия, как Держава независимая, величествен-

но возвысила главу свою на пределах Азии и Европы, спокойная внутри, и не бо-

ясь врагов внешних» (впервые в 1818 г., цит. по: Карамзин Н.М. История государ-

ства Российского: В 12 т. Т. VI. М., 1998. С. 209—210). Если наше предположение

верно, то данное высказывание Чаадаева следует считать полемичным по отно-

шению к «Истории государства Российского»: Чаадаев усматривает в правлении

Ивана III не начало российской независимости, но, наоборот, период, открыв-

ший эпоху тотальных заимствований (идей, познаний и т.д.) из Западной Европы

(примеч. М.Б. Велижева).

40

Имеется в виду Петр I. «Революционная» роль Петра I в российской исто-

рии подчеркивалась многими французскими литераторами и публицистами XVIII в.,

главным образом Вольтером. В николаевское царствование параллель между пра-

вящим царем и Петром I вошла в сценарий императорской власти Николая I. Как

предположил Ю.М. Лотман, сравнение с Петром было подсказано Николаю

А.С. Пушкиным во время их свидания в Москве 8 сентября 1826 г. (см.: Лотман

Ю.М. Несколько добавочных замечаний к вопросу о разговоре Пушкина с Нико-

лаем I 8 сентября 1826 года // Пушкинские чтения: Сб. ст. Таллинн, 1990. С. 43)

(примеч. М.Б. Велижева).

41

Петр I лично участвовал в разработке нового гражданского шрифта; новая

столица — Санкт-Петербург (заложен 16 мая 1703 г.), западный титул — «импера-

тор всероссийский» (с 22 октября 1721 г.), в 10—12-м томах «Деяний Петра Велико-

го» Голикова (1789) собраны письма и грамоты Петра I, во многих из которых он

подписывает бумаги «Piter» (примеч. М.Б. Велижева).

42

Имеются в виду немецкие историки, работавшие в России, — Г.З. Байер,

А.Л. Шлецер, Г.Ф. Миллер и др.

43

Имеется в виду Великое посольство 1697—1698 гг., когда Петр I инкогнито

путешествовал по Европе и посетил Германию, Англию, Голландию, Австрию

(примеч. М.Б. Велижева).

44

Наблюдение Чаадаева над количеством заимствованных в России идей пе-

рекликается с оценками Петра в русской истории как преобразователя всех эле-

ментов физической реальности, что традиционно связывалось с ориентацией

Петра на введение в России плодов западноевропейского просвещения. Подобная

точка зрения возникает сразу по смерти Петра I в 1725 г., см., например, воспоми-

нания дипломатического представителя России в Константинополе И.И. Не-

плюева: «…сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими; научил

узнавать, что и мы люди; одним словом, на что в России ни взгляни, все его на-

чалом имеет» (цит. по: Погосян Е.А. Петр I — архитектор российской истории.

СПб., 2001. С. 303). Современник Чаадаева, историк, профессор Московского

университета М.П. Погодин в статье «Петр Великий» писал: «Да, Петр Великий

сделал много в России. Смотришь и не веришь, считаешь и не досчитаешься. Мы

не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места, не можем оборотиться

524

Чаадаев Петр Яковлевич

525

Комментарии

ни в одну сторону, без того, чтоб он везде не встретился с нами, дома, на улице,

в церкви, в училище, в суде, в полку, на гулянье — все он, все он, всякий день,

всякую минуту, на всяком шагу! <…> Он видел все, обо всем думал и приложил

руку ко всему, всему дал движение, или направление, или самую жизнь. Чт

ó теперь

ни думается нами, ни говорится, ни делается, все, труднее или легче, далее или

ближе, повторяю, может быть доведено до Петра Великого. У него ключ или за-

мок» (Погодин М.П. Историко-критические отрывки. Кн. 1. М., 1846. С. 341, 343;

впервые: Москвитянин. 1841. № 1) (примеч. М.Б. Велижева).

45

Представление о геополитических характеристиках «Востока» и «Запада»

в европейской культуре, о котором пишет Чаадаев, было сформировано в XVIII —

первой половине XIX в. Процессу нанесения на «воображаемую» карту цивилизации

«восточных» и «западных» земель посвящены две классические монографии —

«Ориентализм. Западные концепции Востока» Эдварда Саида (1978; рус. пер. —

2006) и «Изобретая Восточную Европу» Ларри Вульфа (1994; рус. пер. — 2003)

(примеч. М.Б. Велижева).

46

Большинство комментаторов в данном случае ограничивается констатаци-

ей, что речь идет о славянофилах… Мы считаем, что Чаадаев под «новой школой»

мог также иметь в виду группу читателей «Философических писем» — будущих

славянофилов А.С. Хомякова, П.В. Киреевского и др., резкость воззрений которых

на обсуждаемые Чаадаевым проблемы мотивировалась (и выразилась преимуще-

ственно в салонных дебатах конца 1836 — начала 1837 г.) выходом в свет русского

перевода первого «Философического письма» в «Телескопе». Парадоксальным

образом «новая школа», объект критики со стороны Чаадаева, во многом офор-

милась благодаря стремлению того же Чаадаева опубликовать фрагменты «Фило-

софических писем». Подобная интерпретация понятия «новая школа» станет убе-

дительнее, если принять датировку статьи Хомякова «О старом и новом»,

предложенную Н.Н. Мазур, — февраль 1837 г. (см.: Мазур Н.Н. Жизнь и мировоз-

зрение А.С. Хомякова в «дославянофильский» период: 1804—1837 гг.: Дис. ... канд.

филол. наук. М., 2000. С. 185—187). В своей статье Хомяков высказал ряд тезисов,

на которые в несколько утрированной форме возражает Чаадаев в «Апологии

безумного»: 1) «больше не нужно Запада» — в допетровский период российской

истории, согласно Хомякову, Запад «был совершенно чужд» России, отсюда сле-

дует, что фаза «сознающего себя» возвращения к Древней Руси в современном

обществе подразумевает отказ от западных ценностей. Впрочем, другие суждения

Хомякова на тот же предмет звучат чуть мягче, но сути доводов не меняют: «…мы

будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия

Запада, но придавая им смысл более глубокий или открывая в них те человече-

ские начала, которые для Запада остались тайными…»; 2) «надо разрушить созда-

ние Петра Великого» — Хомяков считал, что Петр «ударил по России, как страш-

ная, но благодетельная гроза», «много ошибок помрачают славу преобразователя

России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы». «Эпоха

создания государственного», связанная, согласно Хомякову, с деятельностью Пе-

тра I, закончилась, «настало для нас время понимать, что человек достигает своей

нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и

силы всех каждому». Последний тезис подразумевает сознательное, а не «случай-

ное» «воскрешение Древней Руси» с «простотой дотатарского устройства област-

ного», с ее «патриархальным бытом», не чуждыми «истины человеческой», «за-

кона справедливости и любви взаимной», а также с чистотой православной

церкви; 3) «надо опять уйти в пустыню» — говоря о развитии восточного христи-

анства и невозможности принятия христианства в Греции, Хомяков писал:

«Мысль, <утомленная> тщетною борьбою с внешностью быта общественного и

государственного, уходила в пустыни, в обители Египта и Палестины, в нагорные

монастыри Малой Азии и Эллады. Туда-то лучшие, избранные души уносили из

круга гражданского красоту своей внутренней жизни, и, удаляясь от мира, кото-

рого они не хотели и который не мог им покориться, они избрали поприще созер-

цания, размышления, молитвы и духовного восторга. В них жило все прекрасное

и высокое, все то, что не осуществлялось современным обществом» (Хомяков А.С.

Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 464, 467—470). Отзыв Чаадаева о славянофилах

созвучен более поздним оценкам этого движения мысли, например, в письмах

Т.Н. Грановского, который писал Н.В. Станкевичу 27 ноября 1839 г.: «Бываю до-

вольно часто у Киреевских. Петр (собиратель русских песен) очень хороший че-

ловек, к Ивану, старшему — как-то не лежит сердце. Ты не можешь себе вообра-

зить, какая у этих людей философия. Главные их положения: запад сгнил и от него

уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром, — мы оторваны

насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единствен-

ная выгода нашей современной жизни состоит в возможности пристрастно на-

блюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость че-

ловеческая истощена в творении св. отцов греческой церкви, писавших после

отделения от западной. Их нужно только изучать: дополнять нечего, все сказано.

Гегеля упрекают в неуважении к фактам. Киреевский говорит эти вещи в прозе,

Хомяков — в стихах» (Т.Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 369—370)

(примеч. М.Б. Велижева).

47

Кювье Жорж (Cuvier) (1769—1832) — французский естествоиспытатель и на-

туралист, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии, в сочинениях

которого, в частности, обосновывалось соответствие библейской космогонии

естественно-научным критериям, один из создателей «теории катастроф» (термин

введен в 1832 г. В. Уэвеллом), согласно которой эволюция биологических видов

происходила на Земле путем глобальных катастроф, вслед за которыми возника-

ли новые виды. Такое представление подтверждало историческую подлинность

изложенных в Ветхом Завете событий, в частности сотворения мира и Всемирного

потопа. Теория изложена, в частности, в книгах Кювье «Recherches sur les ossemens

fossiles, o

ù l’on rétablit les caractères de plusieurs animaux dont les révolutions du globe

ont d

étruit les espèces» (1817), «Discours sur les révolutions de la surface du globe, et sur les

changements qu’elles ont produits dans le r

ègne animal» (1825). С Кювье был хорошо

знаком А.И. Тургенев (см.: Мильчина В.А. Академия versus Пантеон // Мильчи-

на В.А. Россия и Франция. С. 500) (примеч. М.Б. Велижева).

48

Готлиб Зигфрид Байер (Bayer) (1694—1738) — немецкий филолог и историк

на русской службе, академик Петербургской Академии наук, переселился в Пе-

тербург в 1725 г. (уволен в 1736) и занял кафедру по восточным древностям и языкам

в Академии наук, разработчик академического устава (1732).

Август Людвиг фон Шлёцер (Schl

özer) (1735—1809) — петербургский академик

(до 1770), находился в России с 1761 по 1767 г., издал в 1802—1809 гг. исследование

русских летописей «Нестор», переведенных на русский язык Д. Языковым и из-

данных в 1809—1819 гг. По замечанию С.Л. Пештича, «Шлецер одним из первых

в 60—70-х гг. XVIII в. познакомил русских историков с новейшими приемами

“малой” и “большой” (т.е. внешней и внутренней) критики, что, в свою очередь,

благотворно сказалось на издании первых источников русской истории».

Мюллер (M

üller) Герхард Фридрих (1705—1783) — авторитетный историк, при-

ехал в Россию в 1733 г., совершил длительное путешествие по Сибири, издал

«Историю Сибири» (1750), участ вовал в журнале «Ежемесячные сочинения»

(в частности опубликовал «Краткое известие о начале Новагорода и о происхож-

дении российского народа…», 1761), после переезда в Москву в 1765 г. становится

директором Московского архива коллегии иностранных дел, выпустил три книги

526

Чаадаев Петр Яковлевич

527

Комментарии

«Истории Российской» В.Н. Татищева, подготовленный им же «Судебник», «Ядро

Российской истории», приписав его князю Хилкову, оказал определенное влия-

ние на М.М. Щербатова (см.: Пештич С.Л. Русская историография XVIII века. Ч. II.

Л., 1965. С. 241; о Мюллере и Шлёцере см.: Там же. С. 210—242) (примеч. М.Б. Ве-

лижева).

49

Имеется в виду «История государства Российского» Н.М. Карамзина, вы-

ходившая в свет в 1818—1829 гг. (последний, двенадцатый том «Истории», подго-

товленный к печати К.С. Сербиновичем и Д.Н. Блудовым, вышел в свет уже после

смерти Карамзина) (примеч. М.Б. Велижева).

50

По мнению Р. Макналли, Чаадаев имеет в виду историков и литераторов

Н.А. Полевого (1796—1846) и М.П. Погодина (1800—1875) (The Major Works of

Peter Chaadaev. A translation and commentary by R.T. McNally. P. 254). З.А. Камен-

ский и М.И. Чемерисская упоминают «Историю русского народа» Н.А. Полевого

(1829—1833), романы Ф.В. Булгарина «Дмитрий Самозванец» (1830) и «Мазепа»

(1833—1834), драмы М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 г.»

(1833), «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1832), «Аскольдова могила» (1833),

стихотворные трагедии А.С. Хомякова «Ермак» и «Дмитрий Самозванец» (1833)

(см.: Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. С. 744)

(примеч. М.Б. Велижева).

51

Тематика Смутного времени, о которой пишет Чаадаев, была чрезвычайно

популярна в конце 1836 г.: 27 ноября этого года в петербургском Большом театре

состоялась премьера «официальной» «национальной» оперы М.И. Глинки «Жизнь

за Царя» (либретто Е.Ф. Розена при участии В.А. Жуковского), основанной на

одном из кульминационных исторических сюжетов Смуты — спасении от поля-

ков будущего первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича крестья-

нином Иваном Сусаниным (см.: Киселева Л.Н. Становление русской националь-

ной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский

сборник. Т. 2. М., 1997. С. 279—303) (примеч. М.Б. Велижева).

52

Речь идет о цикле «Философические письма» и первом «Философическом

письме», опубликованном в 15-м номере «Телескопа» (1836).

53

Еще более радикально на тему «русского патриотизма» в конце 1820-х гг.

высказался П.А. Вяземский в письме к А.И. Тургеневу (от 15 октября 1828 г.): «Не-

ужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется, нельзя; так

о чем же жалеть? Русский патриотизм может заключаться в одной ненависти Рос-

сии, такой, как она нам представляется. Этот патриотизм весьма переносчив.

Другой любви к отечеству у нас я не понимаю. <…> Россию можно любить как...

которую любишь со всеми ее недостатками, проказами, но нельзя любить, как

жену, потому что в любви к жене должна быть примесь уважения, а настоящую

Россию уважать нельзя» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. СПб., 1899.

С. 180—181) (примеч. М.Б. Велижева).

54

Тезис о невозможности изменить прошлое России и необходимости в буду-

щем пойти европейским путем (для Чаадаева мотивированной реформами Петра I)

перекликается со следующей мыслью Ж. де Местра: «Прошедшие века — более не

во власти России. Скипетр-творец, божественный скипетр недостаточно покоился

на главе ее, и в своем глубоком ослеплении, сей великий народ кичится этим!

Однако принижающий его закон стоит слишком высоко, чтобы было возможно

обойти этот закон иначе, как отдав ему должное. У русского народа есть только

один путь, дабы достичь уровня европейской цивилизации и науки, путь, которым

сей народ был создан» (Maistre J. de. Du Pape. T. II. Livre III. Chap. VI. P. 538—539;

под «путем», которым русский народ «был создан», по-видимому, де Местр под-

разумевает реформы Петра I) (примеч. М.Б. Велижева).

55

Речь идет о «Ревизоре» Н.В. Гоголя (впервые поставлен в Петербурге 19 апре-

ля 1836 г., в Москве 25 мая 1836 г.). По мнению Р. Макналли, в данном случае

Чаадаев ссылается на представление «Ревизора» в Москве 2 декабря 1836 г., на

котором он мог лично присутствовать (The Major Works of Peter Chaadaev.

A translation and commentary by R.T. McNally. P. 256). Подробнее см.: Веселов-

ский Алексей. Гоголь и Чаадаев. Из этюда о Гоголе // Вестник Европы. 1895. № 9.

С. 84—95; Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. Т. 4. М., 2003. С. 679—

680 (комментарий Ю.В. Манна) (примеч. М.Б. Велижева).

56

«Здесь заканчивается рукопись, и ничто не указывает на то, что она когда-

либо была продолжена» («Ici s’arr

ête le manuscrit, et rien n’indique qu’il ait jamais été

continu

é») (примечание И.С. Гагарина при первой публикации текста: O Euvres

choisies de Pierre Tchadaief, publi

ées pour la première fois par le P. Gagarin de la

compagnie de J

ésus. Р. 152) (примеч. М.Б. Велижева).

529

Несколько слов о Философическом письме...

Хомяков Алексей Степанович, отставной гвардейский поручик, поэт,

драматург, публицист, религиозный философ, член-корреспондент

Петербургской АН (1856)

Родился 1 мая 1804 в Москве, в семье отставного гвардии поручика. По-

лучил основательное домашнее образование. В 17 лет сдал экзамен на сте-

пень кандидата (промежуточная ученая степень между действительным сту-

дентом и магистром) на физико-математическом отделении (факультете)

Московского университета. Был полиглотом, владел десятками иностранных

языков. В 1822 определился на военную службу. Служил в Астраханском ки-

расирском полку и лейб-гвардии Конном полку в Петербурге. В 1825 первый

раз вышел в отставку, путешествовал за границей. По возвращении в Россию

в 1827—1828 жил в С.-Петербурге, посещал литературные салоны. В 1828

вновь поступил на военную службу в Белорусский гусарский полк. Участво-

вал в русско-турецкой войне 1828—1829, за храбрость был награжден орде-

ном. По окончании войны вышел в отставку, занялся сельским хозяйством

в своем имении. Зимой жил в Москве. Изложил принципы славянофильско-

го учения в статье «О старом и новом» (1839). «Обмен мнениями» между ним

и И.В. Киреевским, случившийся в зимний сезон 1838—1839 («О старом и

новом» — «В ответ Хомякову»), положил начало славянофильству. Активно

участвовал в московских салонных спорах 1840-х. Занимался историей, лите-

ратурной деятельностью, сотрудничал в различных периодических изданиях.

В 1847 с семьей совершил поездку в Германию, Англию, Францию и Боге-

мию. В 1858—1860 был председателем Общества любителей российской сло-

весности при Московском университете. Умер в деревне от холеры в 1860.

Похоронен в Москве.

СОЧИНЕНИЯ

Хомяков А.С. Избранные статьи и письма. М.: Городец, 2004.

Хомяков А.С. О старом и новом. Статьи и очерки. М.: Современник, 1988.

Хомяков А.С. Церковь одна. Семирамида. М.: ИХТИОС, 2004.

Хомяков А.С. Сочинения: В 2 т.

М.: Медиум, 1994.

Хомяков А.С., Киреевский И.В. Избранные сочинения. М.: Российская по-

литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.

ЛИТЕРАТУРА

Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. Томск, 1996.

Благова Т.И. Родоначальники славянофильства. Алексей Хомяков и Иван

Киреевский. М., 1995.

Васильев А.А. Очерки истории русской консервативной правовой мысли

в XIX в. (славянофильство и почвенничество). М., 2011.

Гачев Г.Д. Русская дума. Портреты русских мыслителей. М., 1991. С. 12—15.

Дудзинская Е.А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983.

Каменский З.А. Философия славянофилов: Иван Киреевский и Алексей

Хомяков. СПб., 2003.

Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов: история и будущее России.

М., 2008.

Китаев В.А. Славянофилы накануне отмены крепостного права. Горький,

1981.

Кошелев В.А. Алексей Степанович Хомяков: Жизнеописание в докумен-

тах, в рассуждениях и разысканиях. М., 2000.

Русское общество 40—50-х годов XIX в. Ч. 1. Записки А.И. Кошелева. М.,

1991. Гл. VIII.

Славянофильство: pro et contra: творчество и деятельность славянофилов

в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. СПб., 2006.

Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-поли-

тической мысли XIX века. М., 1986.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ

О ФИЛОСОФИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ,

НАПЕЧАТАННОМ В 15 КНИЖКЕ «ТЕЛЕСКОПА»

(Письмо к г-же Н.)

1

Тебя удивила, мой друг, статья «Философические письма», напе-

чатанная в № 15 «Телескопа», тебя даже обидела она; ты невольно

повторяешь: неужели мы так ничтожны по сравнению с Европой,

неужели мы в самом деле похожи на приемышей в общей семье чело-

вечества? Я понимаю, какое грустное чувство поселяет в тебе эта

мысль; успокойся, мой друг, эта статья писана не для тебя; всякое

преобразование твоего сердца и твоей души было бы зло: ты родилась

530

Хомяков Алексей Степанович

531

Несколько слов о Философическом письме...

уже истинной христианкой, практическим существом той теории,

которую излагает сочинитель «Философического письма» для жен-

щины, может быть, омраченной наносными мнениями прошедшего

столетия. Ты давно поняла то единство духа, которое со временем

должно возобладать над всем человечеством; ты издавна уже помощ-

ница его. Я знаю, как соблазняла тебя нехристианская жизнь того

общества, которое должно служить примером для прочих состояний.

Ты устояла от соблазна, не увлеклась на путь, не имеющий цели жиз-

ни, и теперь сама видишь, что на избранном тобою пути нельзя ни

потерять, ни расточить земного блага; ибо избранный тобою путь

есть стезя, на которой человек безопасен от хищничества и ласка-

тельства и по которой, со временем, должно идти все человечество.

Для тебя не новость — умеренность во всем; во всем, что касается до

сердца и души, ты знала, что только неразрывный их союз составляет

истинную жизнь, что сердце без разума — страсть, пламя, пожираю-

щее существование, что разум без сердца — холод, оледеняющий

жизнь. Для тебя не нужно было длинного ряда прославленных пред-

ков, чтобы понимать святые мысли.

«Диэтика души и тела есть истина, давно известная у других на-

родов, — говорит сочинитель статьи, — а для нас она новость», — за-

мечает он

2

. Но кто ж тебе открыл эту истину, мой друг, открыл просто,

как будто без влияния веков и людей? Кто же мог открыть, кроме

Бога Слова. Нужно было прежде всего верить, а потом исповедовать

эту истину во благо общее тела и духа.

Если ты уже постигла один раз истину и следуешь ей, то не думай,

чтоб истину можно было совершенствовать; ее откровение соверши-

лось один раз и навеки, и потому слова: «Сколько светлых лучей про-

резало в это время мрак, покрывавший всю Европу!»

3

— относятся

только к открытиям, касающимся до совершенствования веществен-

ной жизни, а не духовной; ибо сущность религии есть неизменный во

веки дух света, проникающий все формы земные. Следовательно, мы

не отстали в этом отношении от других просвещенных народов; а

язычество таится еще во всей Европе: сколько еще поклонников идо-

лам, рассыпавшимся в золото и почести! Что же касается до условных

форм общественной жизни, то пусть опыты совершаются не над

нами; можно жить мудро чужими опытами; зачем нам вдаваться в

крайности: испытывать страсти сердца, как во Франции, охлаждать-

ся преобладанием ума, как Англия; пусть одна перегорает, а другая

стынет: одна от излишних усилий может нажить аневризм, а другая от

излишней полноты — паралич.

Русские же, при крепком своем сложении, умеренной жизнию

могут достигнуть до маститых веков существования, предназначен-

ного народам.

Положение наше ограничено влиянием всех четырех частей света,

и мы — ничто, как говорит сочинитель «Философического письма»,

но мы — центр в человечестве европейского полушария, море, в ко-

торое стекаются все понятия. Когда оно переполнится истинами

частными, тогда потопит свои берега истиной общей. Вот, кажется

мне, то таинственное предназначение России, о котором беспокоится

сочинитель статьи «Философическое письмо». Вот причина разно-

родности понятий в нашем царстве. И пусть вливаются в наш сосуд

общие понятия человечества — в этом сосуде есть древний русский

элемент, который предохранит нас от порчи.

Но рассмотрим подробнее некоторые положения сочинителя ста-

тьи «Философическое письмо». «Народы живут только мощными

впечатлениями времен прошедших на умы их и соприкосновением

с другими народами. Таким образом каждый человек чувствует свое

собственное соотношение с целым человечеством», — так пишет со-

чинитель; и продолжает: «Мы явились в мир как незаконнорожденные

дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествова-

ли, не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего».

Сочинитель не потрудился развертывать той метрической книги

4

,

в которой записано и наше рождение в числе прочих законнорожден-

ных народов, иначе он не сказал бы этого. Он, верно, не видел записи

и межевого плана земли, где отмечено родовое имение славян и рус-

сов, — отмечено на своем родном языке, а не на наречии! Если б мы

не жили мощными впечатлениями времен прошедших, мы не горди-

лись бы своим именем, мы бы не смели свергнуть с себя иго монго-

лов, поклонились бы давно власти какого-нибудь Сикста V

5

или На-

полеона

6

, признали бы между адом и раем чистилище и, наконец,

давно бы обратились уже в ханжей, следующих правилу «несть зла

в прегрешении тайном». Кому нужна такая индульгенция

7

, тот не

найдет ее в наших постановлениях Церкви.

Сочинитель идет от народа к человеку, а мы пойдем от человека

к народу: рассмотрим сперва, что наследует от отца сын, внук, правнук

и т.д. Потом — что наследуют поколения.

Первое наследие есть имя, потом — звание, потом — имущество и,

наконец, некоторый отблеск доброй славы предков; но эти все на-

следия, кроме звания, постепенно или вдруг исчезают, если наслед-

ники не хранят и не поддерживают их: богатство проживается, лучи

отцовской славы бледнее и бледнее отражаются на потомках; остаются

только слова «князь», «граф», «дворянин», «купец», «крестьянин», —

но без поддержки первые падают.

Нигде и никогда никто из великих людей не дал ряда великих по-

томков; то же сбылось и между потомками; потомки греков не сбе-

регли ни языка, ни слова, ни нрава, ни крови предков своих. Владыки-

532

Хомяков Алексей Степанович

533

Несколько слов о Философическом письме...

римляне обратились в рабов; и населившийся гонимыми париями

весь север Европы возвысился и образовал новую родословную книгу

своей роди; сжег разрядные книги Индии, Рима и Греции.

Где же мощные впечатления прошедших времен? И нужны ли они

для нравственности человека и для порядка его жизни? Чтобы рас-

пределить свое время, знать, как употребить каждый его час, каждый

день, чтоб иметь цель существования, нужны ли потомки и впечатле-

ния прошедшего?

Порода имеет влияние только в отношениях людей между собою:

сравнение преимущества своего с ничтожеством других делает чело-

века гордым, презрение трогает самолюбие и убивает силы; но рели-

гиозное состояние человека не требует породы. Следовательно, для

человеческой гордости и уважения нашего к самим себе — нам нужно

родословие народа; а для религии России нужно только уважение ее

к собственной религии, которой святость и могущество проходит так

мирно чрез века. Наше общество действительно составляет теперь

разногласие понятий; и все-таки оттого, что понятия передаются нам

разномысленными воспитателями, оттого-то общество наше, должен-

ствующее подавать во всем пример прочим состояниям, настроено на

разный лад. И эта расстроенность не кончится до тех пор, пока не об-

разуется у нас достаточное число наставников собственных, достой-

ных уважения и доверия родителей.

Таким-то образом чужие понятия расстроивали нас с своими соб-

ственными. Мы отложили работу о совершенствовании всего своего,

ибо в нас внушали любовь и уважение только к чужому, — и это стоит

нам нравственного унижения. Родной язык не уважен; древний наш

прямодушный нрав часто заменяется ухищрением; крепость тела из-

неживается; новость стала душой нашей; переимчивость овладела

нами... Не сами ли мы разрываем союз с впечатлениями нашего про-

шедшего? Зачем вершины нами отрываются от подножий? зачем они

живут, как гости на родине, не только говорят, пишут, но и мыслят не

по-русски?

Отвечай мне, мой друг, на эти вопросы, истинны ли они? Отвечай,

нужны ли соколу павлиньи перья, чтоб быть так же птицей Божьей и

исполнить свое предназначение в судьбе всего творения?

При разделении односемейности европейской на латинскую и

тевтоническую сочинитель несправедливо отстранил семью греко-

российскую

8

, которая также идет в связи с прочими и, можно сказать,

составляет средину между крайностями слепоты и ясновидения.

Было трое сильных владык в первых веках христианского мира:

Греция, Рим и Север (мир тевтонический).

От добровольного соединения Греции и Севера родилась Русь: от

насильственного соединения Рима с Севером родились западные

царства. Греция и Рим отжили. Русь — одна наследница Греции;

у Рима много было наследников.

Следует решить, в ком из них истина надежнее развивает идеи

долга, закона, правды и порядка

9

. Может быть, одежда истины также

должна сообразоваться с климатом, но сущность ее повсюду одна,

ибо истекает из одного родника. Для нравственности нашей жизни

мы можем пользоваться правилом Конфуция

10

, ибо заключения раз-

ума из опытов жизни повсюду одни и те же: из всей разнородной

пищи вкус извлекает только два первородных начала — сладкое и

горькое.

Если нравственность повсюду одна, и мы подобно прочим наро-

дам можем ею пользоваться, кто же побуждает нас предаваться со-

вершенствованию только наружной жизни? Каждому человеку дано

от неба столько воли, что он может овладеть собою, остановить лож-

ное направление, заставить себя обдумать жизнь, ввериться в вечное

правило: «умерь себя и словом, и делом» — и соделаться лучшим без

помощи предков, но с помощью опыта людей. Потоки блага текут

также с вершины.

«Массы находятся под влиянием особого рода сил, развивающихся

в избранных членах общества. Массы сами не думают, посреди их есть

мыслители, которые думают за них, возбуждают собирательное разуме-

ние нации и заставляют ее двигаться вперед; между тем как неболь-

шое число мыслит, остальное существует, и общее движение прояв-

ляется. Это истинно в отношении всех народов, исключая некоторые

поколения, у которых человеческого осталось только одно лицо»

11

.

Последние слова противоречат первым, ибо жизнь есть движение

вперед, а в природе все движения — вперед; во всех движениях при-

роды есть начало и следствие. Как ни кажется справедливо положе-

ние сочинителя, однако ж, если массу сравнить с сферой, состоящей

из множества постоянно до единицы дробящихся сфер, то самому

последнему существу нельзя отказать в том мышлении, из которого

составляется мышление общее, высшее, приводимое в исполнение.

Иначе масса была бы бездушный материал.

Таким образом, слова господина сочинителя: «Где наши мудрецы,

где наши мыслители? кто и когда думал за нас, кто думает в настоя-

щее время?» — сказаны им против собственного в пользу общую

мышления. Он отрицает этим собственную свою мыслительную дея-

тельность

12

.

Наши мудрецы! Кто за нас думает!

Смотрите только на Запад, вы ничего не увидите на Востоке, смот-

рите беспрестанно на небо, вы ничего не заметите на земле. Поло-

жим, что «мы отшельники в мире, ничего ему не дали»

13

, но чтоб ни-

534

Хомяков Алексей Степанович

535

Несколько слов о Философическом письме...

чего не взяли у него — это логически несправедливо: мы заняли у него

неуважение к самим себе, если согласиться с сочинителем письма.

И, следовательно, мы могли бы прибавить к просвещению обще-

му, если бы смотрели вокруг себя, а не вдаль; мы все заботимся только

о том, чтоб следить, догонять Европу. Мы, точно, отстали от нее всем

временем монгольского владычества, ибо велика разница быть в по-

корности у просвещенного народа и у варваров. Покуда Русь пере-

носила детские болезни, невольно покорствовала истукану ханскому

и была, между тем, стеной, защитившей христианский мир от маго-

метанского, — Европа в это время училась у греков и наследников их

наукам и искусствам. Всемирное вещественное преобладание падше-

го Рима оснащалось снова в Ватикане, мнимо преображаясь в формы

духовного преобладания; но это преобладание было не преобладание

слова, а преобладание меча, — только скрытого. Русь устояла во благо

общее — это заслуга ее.

Сочинитель говорит: «Что делали мы в то время, как в жестокой

борьбе варварства северных народов с высокой мыслию религии воз-

никало величественное здание нового образования?»

Мы принимали от умирающей Греции святое наследие, символ

искупления, и учились слову; мы отстаивали его от нашествия Кора-

на и не отдали во власть папы; сохраняли непорочную голубицу

14

,

перелетавшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь

Владимира

15

.

Вечные истины, переданные нам на славянском языке, — те же,

каким следует и Европа; но отчего же мы не знаем их? Наше испове-

дание не воспрещает постигать таинства вселенной и совершенство-

вать жизнь общую ко благу. Вечная истина святой религии не про-

цветает, иначе она бы не была вечною, но более и более преобладает

миром, более и более проясняет не себя, а людей; и тот еще идолопо-

клонник, кто не поклоняется Долгу, Закону, Правде и Порядку, а по-

клоняется золоту и почестям, боится своих идолов и из угождения им

готов забыть правоту.

Преобладание христианской религии не основывается на наси-

лии, и потому не поверхностная философия восставала «против войн

за веру и против костров», а истина самого христианства

16

. И такой

мир идей можно создать в сшибке мнений. Сшибка мнений свой-

ственна ученикам, в этих жарких спорах ложный силлогизм так же

может торжествовать, как и меч в руках сильнейшего, но вместе и не-

справедливейшего. Истинное убеждение скромно удаляется от тех,

которые его не понимают, не унижает себя раздором за мнения. И по-

тому мне кажется, что религия в борениях Запада была только маской

иных человеческих усилий; ибо религия не спрашивает человека, на

каких условиях живет он в обществе: она уверена, что если образцы

общественной жизни живут правдой, а не языческой себялюбивой

хитростию, то из всех усилий общества один и тот же вывод: долг, за-

кон, правда, порядок.

Религия есть одно солнце, один свет для всех; но равно благоде-

тельные лучи его не равно разливаются по земному шару, а соответ-

ственно общему закону вселенной. Согласуясь с климатом природы,

у нас холоднее и климат идей, с крепостью тела у нас могут быть проч-

нее и силы души. И мы не обречены к замерзанию: природа дала нам

средства согревать тело; от нас зависит сберечь и душу от холода зла.

Этим я хотел кончить письмо мое, но не мог удержаться еще от

нескольких слов в опровержение мнений, что будто Россия не имеет

ни историй, ни преданий,— не значит ли это, что она не имеет ни кор-

ня, ни основы, ни русского духа, не имеет ни прошедшего, ни даже

кладбища, которое напоминало бы ей величие предков? Надо знать

только историю салонов, чтоб быть до такой степени несправедливым.

Виновата ли летопись старого русского быта, что ее не читают?

Не ранее XII века все настоящие просвещенные царства стали об-

разовываться из хаоса варварства. В XII веке у нас христианский мир

уже процветал мирно; а в Западной Европе что тогда делалось? Овцы

западного стада, возбужденные пастырем своим, думали о преобла-

дании; но, верно, святые земли не им были назначены под паству. Бог

не требует ни крови, ни гонений за веру: мечом не доказывают истины.

Бог слова покоряет словом. Гроб Господень не яблоко распри; он —

достояние всего человечества.

Таким-то образом мнимо великое предприятие должно было ру-

шиться. Мы не принимали в нем участия, и похвалимся этим. Мы

в это время образовали свой ум и душу — и потому-то ни одно цар-

ство, возникшее из средних времен, не представит нам памятников

XII столетия, подобных Слову Игоря, Посланию Даниила к Георгию

Долгорукому

17

и многим другим сочинениям на славянском языке,

даже и IX, и X столетий. Есть ли у кого из народов Европы, кроме

шотландцев, подобные нашим легенды и песни?

18

у кого столько сво-

ей, родной, души? откуда вьются эти звонкие, непостижимые по пол-

ноте чувств, голоса хороводов? Прочтите сборник Кирилла Данилова

древнейших народных преданий-поэм. У какого христианского на-

рода есть Нестор? у кого из народов есть столько ума в пословицах? а

пословицы не есть ли плод пышной давней народной жизни?

Еще оставалось бы высчитать тебе природные свойства и прижи-

тые недостатки наши и прочих просвещенных народов, взвесить их

и по ним уже заключить, который из народов способнее соединить

в себе могущество вещественное и духовное. Но это — новый обшир-

ный предмет рассуждения.

Довольно против мнения, что мы ничтожны.

536

Хомяков Алексей Степанович

537

О старом и новом

О СТАРОМ И НОВОМ

19

Говорят, в старые годы лучше было все в земле русской. Была гра-

мотность в селах, порядок в городах, в судах правда, в жизни доволь-

ство. Земля русская шла вперед, развивала все силы свои нравствен-

ные, умственные и вещественные. Ее хранили и укрепляли два начала,

чуждые остальному миру: власть правительства, дружного с народом,

и свобода церкви, чистой и просвещенной.

Грамотность! Но на копии (которая находится у меня) с присяги

русских дворян первому из Романовых, вместо подписки князя Трое-

курова, двух дворян Ртищевых и многих других, менее известных, на-

ходится крест с отметкою: по неумению грамоте. — Порядок! Но еще

в памяти многих, мне известных, стариков сохранились бесконечные

рассказы о криках ясачных; а ясачный крик

20

был то же, что на Западе

cri de guerre

21

, и беспрестанно в первопрестольном граде этот крик

сзывал приверженцев, родственников и клиентов дворянских, кото-

рые при малейшей ссоре высыпали на улицу, готовые на драку и на

сражение до смерти или до синяков. — Правда! Но князь Пожарский

был отдан под суд за взятки; старые пословицы полны свидетельств

против судей прежнего времени; указы Михаила Феодоровича и

Алексея Михайловича повторяют песнь о взятках и о новых мерах для

ограждения подсудимых от начальства; пытка была в употреблении

всеобщем и слабый никогда не мог побороть сильного. — Довольство!

При малейшем неурожае люди умирали с голода тысячами, бежали в

Польшу, кабалили себя татарам, продавали всю жизнь свою и буду-

щих потомков крымцам или своим братьям русским, которые едва ли

были лучше крымцев и татар. — Власть дружная с народом! Не только

в отдаленных краях, но в Рязани, в Калуге и в самой Москве бунты

народные и стрелецкие были происшествием довольно обыкновен-

ным, и власть царская частехонько сокрушалась о препоны, противо-

поставленные ей какой-нибудь жалкою толпою стрельцов, или дела-

ла уступки какой-нибудь подлой дворянской крамоле. Несколько

олигархов вертели делами и судьбою России и растягивали или об-

резывали права сословий для своих личных выгод

22

. — Церковь про-

свещенная и свободная!

Но назначение патриарха всегда зависело от власти светской, как

скоро только власть светская хотела вмешиваться в дело избрания;

архиерей псковский, уличенный в душегубстве и в утоплении не-

скольких десятков псковитян, заключается в монастырь

23

; а епископ

смоленский метет двор патриарха и чистит его лошадей в наказание

за то, что жил роскошно

24

; Собор Стоглавый остается бессмертным

памятником невежества, грубости и язычества

25

, а указы против раз-

боя архиерейских слуг показывают нам нравственность духовенства

в виде самом низком и отвратительном. Что же было в золотое старое

время? Взгрустнется поневоле. Искать ли нам добра и счастья прежде

Романовых? Тут встречают нас волчья голова Иоанна Грозного

26

, не-

лепые смуты его молодости, безнравственное царствование Василия,

ослепление внука Донского

27

, потом иго монгольское, уделы, меж-

доусобия, унижение, продажа России варварами, хаос грязи и крови.

Ничего доброго, ничего благородного, ничего достойного уважения

или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмот-

ность, неправосудие, разбой, крамолы, личности

28

, угнетение, бед-

ность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавли-

вается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной

эпохе утешительной и, обращаясь к настоящему времени, радуется

пышной картине, представляемой нашим отечеством.

Хорошо! Да что же нам делать с сельскими протоколами, отыскан-

ными Языковым

29

, с документами, открытыми Строевым

30

? Это не

подделки, не выдумка, это не догадка систематиков; это факты яс-

ные, неоспориваемые. Была же грамотность и организация в селах: от

нее остатки в сходках и мирских приговорах, которых не могли унич-

тожить ни власть помещика, ни власть казенных начальств. Что де-

лать нам с явными свидетельствами об городском порядке, о распре-

делении должностей между гражданами, о заведениях, которых цель

была облегчать, сколько возможно, низшим доступ к высшим суди-

лищам? Что делать с судом присяжных, который существовал бессом-

ненно в Северной и Средней России, или с судом словесным

31

, пу-

бличным, который и существовал везде и сохранился в названии

<совестного> суда, по форме прекрасного, но неполного учрежде-

ния? Что делать с песнями, в которых воспевается быт крестьянский?

Этих песен теперь не выдумали русские крестьяне. Что делать с от-

сутствием крепостного права, если только можно назвать правом

такое наглое нарушение всех прав? Что с равенством, почти совер-

шенным, всех сословий, в которых люди могли переходить все степе-

ни службы государственной и достигать высших званий и почестей?

Мы этому имеем множество доказательств, и даже самые злые враги

древности русской должны ей отдать в сем отношении преимущество

перед народами западными.

Власть представляет нам явные доказательства своего существо-

вания в распространении России, восторжествовавшей над стольки-

ми и столь сильными врагами, а дружба власти с народом запечатлена

в старом обычае, сохранившемся при царе Алексее Михайловиче, со-

бирать депутатов всех сословий для обсуждения важнейших вопросов

государственных

32

. Наконец, свобода чистой и просвещенной церкви

является в целом ряде святителей, которых могущее слово более спо-

собствовало к созданию царства, чем ум и хитрость государей, —

538

Хомяков Алексей Степанович

539

О старом и новом

в уважении не только русских, но и иноземцев к начальникам нашего

духовенства, в богатстве библиотек патриаршеских и митрополиче-

ских, в книгах духовных, в спорах богословских, в письмах Иоанна, и

особенно в отпоре, данном нашей Церковью Церкви Римской.

После этого что же думать нам об старой Руси? Два воззрения, со-

вершенно противоположные, одинаково оправдываются и одинаково

опровергаются фактами неоспоримыми, и никакая система, никакое

искусственное воссоздание древности не соответствует памятникам

и не объясняет в полноте их всестороннего смысла.

Нам непозволительно было бы оставить вопрос неразрешенным

тогда, когда настоящее так ясно представляется нам в виде переход-

ного момента и когда направление будущего почти вполне зависит от

понятия нашего о прошедшем. Если ничего доброго и плодотворного

не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все

черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из приме-

ров и трудов племен просвещеннейших и из стремлений современ-

ных. Мы можем приступить к делу смело, прививать чужие плоды

к домашнему дичку, перепахивать землю, не таящую в себе никаких

семян, и при неудачах успокаивать свою совесть мыслью, что, как ни

делай, хуже прежнего не сделаешь. Если же, напротив, старина рус-

ская была сокровище неисчерпаемое всякой правды и всякого добра,

то труд наш переменит свой характер, а все так же будет легок.

Вот архивы, вот записки старых бумаг, сделок, судебных решений,

летописей и пр., и пр. Только стоит внести факт критики под архив-

ные своды и воскресить, на просторе царства, учреждения и законы,

которых трупы истлевают в забытых шкафах и сундуках.

После краткого обзора обоих мнений едва ли можно пристать

к тому или другому. Вопрос представляется в виде многосложном и

решение затруднительным. Что лучше, старая или новая Россия?

Много ли поступило чуждых стихий в ее теперешнюю организацию?

Приличны ли ей эти стихии? Много ли она утратила своих коренных

начал и таковы ли были эти начала, чтобы нам о них сожалеть и ста-

раться их воскресить?

Современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит; об ней

мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся

говорить даже с своими; но старую Русь надобно — угадать.

Сличение всех памятников, если не ошибаюсь, приведет нас к тому

простому заключению, что прежде, как и теперь, было постоянное

несогласие между законом и жизнию, между учреждениями писаны-

ми и живыми нравами народными. Тогда, как и теперь, закон был то

лучше, то хуже обычая, и, редко исполняемый, то портился, то ис-

правлялся в приложении. Примем это толкование как истину, и все

перемены быта русского объяснятся. Мы поймем, как легко могли

измениться отношения видимые, и в то же время будем знать, что

изменения редко касались сущности отношения между людьми и

учреждениями, между государством, гражданами и церковью. Для

примера возьмем один из благороднейших законов новейшего вре-

мени, которым мы можем похвалиться перед стариною, и одно из

старых постановлений, о котором мы должны вспомнить с горестью.

Пытка отменена в России тогда, когда она существовала почти во

всех судах Европы, когда Франция и Германия говорили об ней без

стыда и полагали ее необходимою для отыскания и наказания пре-

ступников. Скажем ли, однако, что пытка не существовала в России?

Она существует, она считается неизбежною, она существует при вся-

ком следствии, дерзко бросается в глаза во всех судах, и еще недавно

в столице, при собрании тысячи зрителей, при высших сановниках

государства, при самом государе крикнула веселым голосом: «А не

хочешь ли покушать селедки?» Крепостное состояние крестьян вве-

дено Петром Первым; но когда вспомним, что они не могли сходить

с своих земель, что даже отлучаться без позволения они не смели, а

что между тем суд был далеко, в Москве, в руках помещиков, что про-

тивники их были всегда и богаче, и выше их в лестнице чинов госу-

дарственных, — не поймем ли мы, что рабство крестьян существова-

ло в обычае, хотя не было признано законом, и что отмена Холопьего

приказа не могла произвести ни потрясений, ни бунтов и должна

была казаться практическому уму Петра простым уничтожением не-

нужного и почти забытого присутственного места?

33

Так-то факты и

учреждения письменные разногласят между собою. Конечно, никто

из нас не может вспомнить без горя о том, что закон согласился при-

нять на себя ответственность за мерзость рабства, введенного уже

обычаем, что закон освятил и укоренил давно вкрадывавшееся зло-

употребление аристократии, что он видимо ограничил свободу церк-

ви; но вспомним также, что дворянство слабеет ежедневно, расши-

ряется, отворяет свои ворота почти для всех желающих и до того

тяготится собою, что готово само проситься в отставку из дворян;

а церковь в земле самодержавной более ограждена равнодушием пра-

вительства к ней, чем сановитым, но всегда зависимым лицом полу-

придворного патриарха. Бесконечные неустройства России дорома-

новской не позволяют сравнивать ее с нынешнею, и потому я всегда

говорю об той России, которую застал Петр и которая была есте-

ственным развитием прежней. Я знаю, что в ней хранилось много

прекрасных инстинктов, которые ежечасно искажаются, что когда-

нибудь придется нам поплатиться за то, что мы попрали святые ис-

тины равенства, свободы и чистоты церковной; но нельзя не при-

знаться, что все лучшие начала не только не были развиты, но еще