Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русское Православие. Том 2

Подождите немного. Документ загружается.

271МИХНЕВИЧ И. Г.

шихся в монастырской ризнице, следует упомянуть дар

имп. Екатерины II — золотую лампаду с кистью из жем

чуга и бриллиантов, и икону, изображающую усекнове

ние главы св. Варвары. Она была украшена звездами,

фермуарами и 3 бриллиантовыми перстнями, пожерт

вованными императрицами Анной Иоанновной и Ели

заветой Петровной и киевским комендантом гене

рал-майором П. А. Аракчеевым. Венчающие монастырь

7 куполов были покрыты червонным листовым золотом;

на кресте среднего купола по приказу Богдана Хмель

ницкого в память возвращения России Киева укрепили

золотого двуглавого орла.

При советской власти монастырь был закрыт, его свя

тыни и ценности расхищены. Все здания монастыря бы

ли взорваны, а на его месте построено административное

здание. В 1990-е украинскими националистами был по

строен новодел Михайловского монастыря, не относя

щийся к Русской Церкви.

МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕЛАГЕЕВСКИЙ мужской монас@

тырь, Николаевская обл., с. Пелагеевка. Открыт в 1994.

Назван в честь св. Архангела Михаила.

МИХАЙЛОВСКИЙ ПОКРОВСКИЙ женский монастырь,

Рязанская епархия, г. Михайлов. Основан в 1819, когда

согласно определению Св. Синода перевели Аграфенин

скую Покровскую пустынь к г. Михайлову. В 1820 началось

строительство каменного 2-этажного храма. В верхнем

этаже храм был в честь Покрова Пресвятой Богородицы

(освящен в 1836), а в нижнем — в честь Софии Премудрости

Божией (освящен в 1830) с приделами: с правой сторо

ны — в честь св. Иоанна Предтечи, с левой — свт. Николая

Чудотворца. К этому храму в 1866 были сделаны при

стройки, и в 1879 освящен новый придел в честь иконы

Божией Матери «Взыскание погибших», где и была поме

щена эта чтимая чудотворная икона. Монастырская

ограда началась постройкой в 1821 со Святых ворот

(нижнего этажа колокольни). В 1877 в монастыре открыт

приют для 10 девочек-сирот духовного звания. К 1880

численность сестер уже превышала 100 чел.

Монастырь был закрыт в 1919 — юбилейном году

100-летия со дня основания. Какое-то время в нем рас

полагался свинарник. В к. 50-х все до единого строения

были снесены и разобраны по кирпичику так, что даже

были выбраны фундаменты, на месте которых образова

лись рвы. Монастырь возрожден в 1999 стараниями жи

телей г. Михайлова.

МИХЕЙ КАМНЕКЛАД

(Михей Тиховей), народ

ное название дня пророка

из 12-ти Михея (VIII в.

до Р. Х.), 14/27 авг. Этот

день считался днем камен

щиков, строителей храмов

и крепостей, мастеров ка

менных дел. В этот день

оказывалась помощь всем

нуждающимся, нередко

устраивались помочи.

В первую очередь помога

ли вдовам, многодетным

семьям и семьям, потеряв

шим кормильца.

МИХЕЙ РАДОНЕЖСКИЙ, преподобный (ск. 6.05.1385),

любимый келейник и ученик прп. Сергия Радонежского,

присутствовал при явле

нии ему Пресвятой Бого

родицы. В 1608 во время

осады Троице-Сергиевой

лавры шайками Сапеги

и Лисовского прп. Сергий

троекратно являлся по

номарю Иринарху. В тре

тий раз он сказал ему, что

послал в Москву с вестью

учеников своих Михея,

Варфоломея и Наума на

слепых лошадях, которых

из-за бескормицы выпус

тили за монастырскую

ограду, но врагам настиг

нуть их не удастся. Оказа

лось, что разбойники дей

ствительно видели трех

старцев на плохих лошадях, но догнать их не удалось —

лошади летели как на крыльях. В тот же день в Москве

увидели идущего к Лаврскому подворью (Богоявлен

ский монастырь) старца, а за ним ехали 12 возов с хлебом.

На расспросы он отвечал: «Все мы из дома Пресвятой

и Живоначальной Троицы». Его стали расспрашивать

о том, что же там происходит. Старец продолжал:

«Не предаст Господь имени Своего в поношение неве

рующим, только вы сами не смущайтесь и не предавай

тесь отчаянию».

Мощи преподобного почивают под спудом церкви

в честь Явления Пресвятой Богородицы со святыми

апостолами Петром и Иоанном Богословом прп. Сергию

Радонежскому.

Память прп. Михею отмечается 6/19 мая.

МИХНЕВИЧ Иосиф Григорьевич (1809—1885), богослов,

историк, философ. Окончил магистром Киевскую духов

ную академию, в 1836—39 был в ней профессором, затем

перешел в Одесский Ришельевский лицей. Некоторое

время был помощником попечителя Варшавского и Ки

евского учебных округов. Из многих философских и ре

лигиозных вопросов, его занимавших, особо выделяются

вопросы соотношения ума и чувств, рационального

и нравственного, умозрительного и истинной мудрости.

По его мнению, в христианском мире философия приоб

ретает «возвышенное» направление, ее умственное зре

ние расширяется, и она обнимает всю целость бытия, со

средоточенную в верховном начале ее, Боге. Только та

философия вводит в святилище истинной мудрости, ко

торая исходит из ума, нимало не удаляясь от Откровения.

Для русских знание требует веры. «Наша философия, —

пишет он, — так сроднилась с религией, что привыкла

и мыслить в ее духе, выражаться ее языком, находя своих

представителей в кругу лиц, изучающих истины ума на

равне с догматами Откровения. «Семена ложных мудро

ваний», если и были заносимы к нам, то никогда не мог

ли привиться к нашей благодатной почве, которая так

проникнута духом Евангельского учения, что не может

принимать в себя ничего такого, что несогласно с нача

лами нравственности и религии, на которых незыблемо

Святой пророк Михей.

Икона. XV в.

Прп. Михей Радонежский.

Икона. XX в.

272 МИШЕНЬКА ГОЛУБЕВ

держится благоденствие России. Не было, нет и — скажем

более к чести русского народа — никогда не будет у нас

того суетного мудрования, которое в буйном стремлении

к всезнанию ниспровергает все священное и заветное;

но была, есть и будет та истинная мудрость, которая,

не выходя из границ ума, всегда готова преклониться пред

верой там, где самой природою положен предел умствен

ным изысканиям». Все это, по мнению Михневича, соот

ветствует духу русского народа, воспитанного на традици

онных началах «Православия, законности и порядка».

Соч.: Об успехах греческих философов в теоретическом

и практическом отношениях // Журнал Министерства народно

го просвещения. Ч. 24. 1839; Опыт постепенного развития глав

ных действий мышления как руководство для первоначального

преподавания логики. Одесса, 1847; Опыт простого изложения

системы Шеллинга, рассматриваемой в связи с системами дру

гих германских философов. Одесса, 1850; Руководство к началь

ному изучению логики. Одесса, 1874. П. А.

МИШЕНЬКА ГОЛУБЕВ, блаженный (ск. в к. 1950-х).

Родился в д. Якимово Костромской губ. В молодости

был достаточно легкомысленным; в зрелом же возрасте

начал ходить в церковь, а затем вступил на путь юродст

ва. Последние годы он жил в с. Жарки Ивановской обл.

Его образ жизни был самый суровый: он даже носил

на себе вериги — железное кольцо, которое со временем

вросло в тело. Приходящим к нему юродивый давал на

ставления. Те, кто их не выполнял, впоследствии раскаи

вались, т. к. все выходило по словам блаженного. Умер

Мишенька в возрасте 55 лет и был погребен на кладбище

с. Жарки неподалеку от храма.

МИШЕНЬКА ПЕРЕСЛАВСКИЙ (ск. 23.02.1907), Хрис

та ради юродивый. В народе блаженному за строгую це

ломудренную жизнь присвоили имя Самуил в честь

древнего прор. Самуила. С детства принял он подвиг

юродства, и был любим переславцами — добрые люди

давали ему и пищу, и кров. К блаженному часто прибе

гали в трудных обстоятельствах и всегда получали по

мощь. На его могиле возле алтаря Свято-Троицкого

храма в Троицкой слободе близ Переславля-Залесского

постоянно служатся панихиды.

МЛАДЕНЦЕВ ДЕНЬ — см.: СТРАШНЫЙ ВЕЧЕР.

«МЛЕКОПИТАТЕЛЬНИЦА», чудотворная икона Пресвя

той Богородицы. Находится на Афоне в церкви Карейской

Кельи, принадлежащей Хилендарскому монастырю. Пер

воначально она находилась в лавре Саввы Освященного,

в 18 верстах от Иерусалима. Святой основатель этой заме

чательной лавры на Востоке при кончине своей предска

зывал братии, что со временем посетит его лавру соимен

ный ему царственный паломник из Сербии, Савва, и что

чудотворная икона Богородицы «Млекопитательницы»

будет дарована ему от лавры в благословение. Св. Савва

мирно отошел ко Господу в 532, а его предсказание ис

полнилось более чем через 6 столетий: в XIII в. прибыл

в Палестину св. Савва Сербский, ему было передано про

роческое завещание св. Саввы Освященного, и лавра

благословила его иконой Богоматери «Млекопитатель

ницы». Возвратясь в Сербию, св. Савва передал ее в соб

ственность своего Хилендарского монастыря. Замеча

тельно, что, вопреки общему обыкновению, сия святая

икона была поставлена св. Саввой местной в иконостасе

не по левую сторону Царских врат, а по правую, где обык

новенно поставляет

ся икона или Св.

Троицы или Спаси

теля. Образ же Гос

пода Спасителя был

помещен по левую

сторону, где обыкно

венно должна стоять

икона Божией Ма

тери.

Кроме самой чу

дотворной иконы

«Млекопитательни

ца» имеются еще не

сколько чудотвор

ных списков с нее.

Один из главнейших

чудотворных спис

ков находится в ски

ту св. прор. Илии на

Святой Горе Афон.

Время и место напи

сания иконы неиз

вестно. Известно,

что она принадлежала подвижнику, который благословил

ею др. подвижника Афона — Онисима, подвизавшегося

на месте, называемом Юхтадика; а сей последний благо

словил ею своего спостника и сотаинника по духовной

жизни схимонаха Ильинского скита Игнатия. Схимонах

Игнатий был послан в 1848 в Россию для сбора пожерт

вований в пользу обители, причем настоятель Ильинско

го скита о. Паисий благословил его в путь именно этой

иконой. В Харькове от этой иконы последовало первое

чудо. Столяр, поправлявший без должного благоговения

киот, был наказан болезнью обеих рук, а затем получил

чудесное исцеление после совершения молебного пения

перед иконой. За этим чудом последовало множество

других: в Ельце, Задонске, Туле, Москве и др. городах.

Икона эта усердием богомольцев украшена серебряной

позлащенной ризой и дорогими разноцветными камня

ми. На обратной стороне иконы, на серебряной доске,

вырезаны описания чудес, бывших от иконы.

Др. наиболее известные чудотворные списки иконы

Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» находятся

в Москве и Одессе. Их история связана с именем прп.

Гавриила Афонского.

В главном приделе собора Богоявления в Елохово

г. Москвы (см.: Елоховский собор) имеется икона Божией

Матери «Млекопитательница» со следующей надписью:

«Сия святая икона написана и освящена на святой Афон

ской горе в скиту святого Пророка Илии и посылается

в дар и благословение в царствующий град Москву в храм

Богоявления, что на Елоховом поле. В незабвенную па

мять 2-месячного пребывания в оном храме чудотворного

образа Пресвятой Богородицы «Млекопитательница»,

принадлежащего вышесказанному скиту в бытность на

стоятеля архимандрита Гавриила. 1894 год». Внизу, справа

на иконе, — овальное изображение свт. Николая Чудотвор

ца, а слева — такое же изображение св. Иоанна Предтечи;

вверху иконы — коленопреклоненные Ангелы поддержи

вают корону на главе Пресвятой Богородицы Девы.

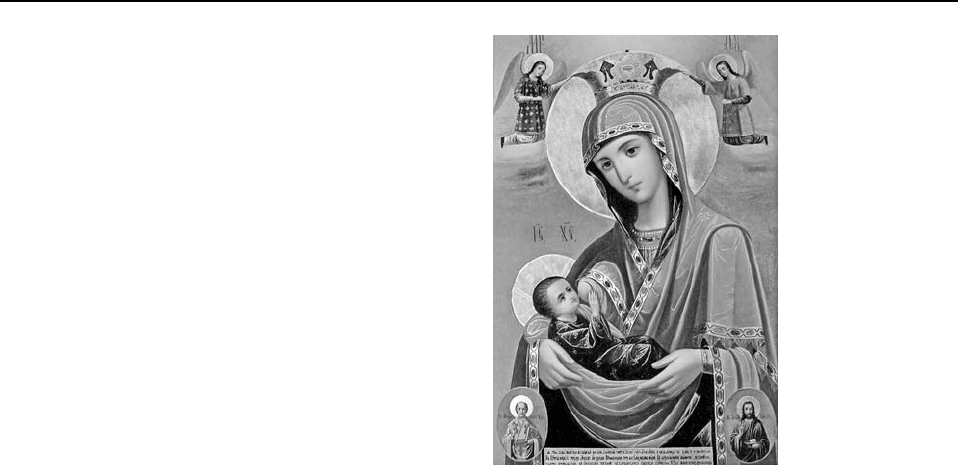

«Млекопитательница».

Икона. XIX в.

273МОГИЛА

Прп. Гавриил Афонский родился 8 янв. 1849 в Киевской

губ. В 12 лет осиротел. В 1869 принял монашеский постриг

в Свято-Ильинском скиту на Св. Горе Афон. В 1876 был ру

коположен в иеромонахи. В 1887 Богу угодно было дове

рить прп. Гавриилу управление Свято-Ильинским скитом.

В 1891 Гавриил был возведен в сан архимандрита.

Много заботился прп. Гавриил о паломниках, отправ

лявшихся из Отечества в Святую землю и на Афон.

В 1894–96 в Одессе он построил великолепный трехпрес

тольный храм в византийском стиле на Ильинском по

дворье. 22 дек. 1896 было совершено освящение главного

престола во имя чудотворной иконы Божией Матери,

именуемой «Млекопитательница», Высокопреосвящен

ным Иустином, архиепископом Херсонским и Одесским,

в сослужении преосвящ. Тихона, епископа Елисаветград

ского, и настоятеля скита архим. Гавриила. В храме нахо

дились следующие святыни, привезенные прп. Гаврии

лом Афонским: 1) чудотворная икона Божией Матери

«Млекопитательница»; 2) Крестовидная часть древа Жи

вотворящего Креста Господня; 3) левая стопа ап. Андрея

Первозванного. Ныне эти святыни находятся в Одесском

Свято-Успенском мужском монастыре.

В 1995 Ильинский приход преобразован в монастырь.

Ныне главный престол соборного храма Свято-Ильин

ского монастыря освящен во имя св. прор. Илии, пра

вый придел — во имя чудотворной иконы Божией Мате

ри «Млекопитательница», левый придел — во имя

Архангела Гавриила.

В настоящее время чудотворная икона Божией Мате

ри «Млекопитательница», привезенная прп. Гавриилом

Афонским, находится в Одесском Свято-Успенском муж

ском монастыре. На рамке иконы справа и слева располо

жены чтимые христианские святыни: часть ризы Христа

Спасителя и часть хитона Пресвятой Богородицы.

Др. местночтимый образ Божией Матери «Млекопи

тательница» находится в Ильинском соборе Ильинского

монастыря в Одессе. В соборе находится также аналойная

икона Божией Матери «Млекопитательница» с надписью

на обратной стороне самого прп. Гавриила Афонского.

Есть еще одна икона «Млекопитательница». Обрете

на в 1650 на высоком дереве в урочище Крестогорске,

в 20 верстах от Минска. На месте ее явления был постро

ен храм в честь Успения Богородицы. Помещается образ

над Царскими вратами и посредством особого механизма

спускается вниз, т. ч. богомольцы могут приложиться

к святыне. Как в древности, так и поныне от этих икон

совершаются многочисленные чудеса.

Местночтимая чудотворная икона «Млекопитатель

ница» хранится в церкви Преображения в с. Вельямино

во Домодедовского р-на Московской епархии. После за

крытия церкви большевиками икона находилась в алтаре

Знаменской церкви с. Кузьминское, а в авг. 1992 верну

лась на свое историческое место.

Празднуется 12/25 янв.

МОГИЛА, место пребывания тела (и души) покойника,

«вечный дом» человека после смерти. Могила считается

«святыней», которую нельзя осквернить: испортить, рас

пахать и тем более — раскопать, чтобы украсть из нее со

хранившиеся вещи. Запрещалось не только забирать ве

щи, оставленные на могиле, но и бросать на нее что-либо

(напр., землю при выкапывании другой могилы).

Могилу копали на месте, выбранном заранее родст

венниками или самим покойным при жизни. Близким

людям обычно запрещается копать могилу. В Белорус

сии, напр., это делали бесплатно старики или нищие,

при этом они избегали разговоров о покойнике; закон

чив работу, объявляли убиравшим усопшего женщинам,

чтобы они вылили в могилу воду, которой обмывали его.

При выкапывании могилы запрещалось присутствовать

жене умершего, а также женщинам, недавно потерявшим

кого-нибудь из родных. Если при копании могилы обна

руживались более ранние захоронения, то могильщики

бросали туда деньги и др. ценные вещи, чтобы потрево

женные мертвецы «не прогнали» вновь пришедшего.

Если могила оказывалась мала для гроба и ее прихо

дилось расширять, то это означало, что вслед за погреба

емым туда же отправится новый покойник, обычно — его

родственник. Подобное объяснение на Витебщине при

водилось и в том случае, когда могила была слишком ве

лика: верили, что одного покойника мало и появится

следующий. Особенно опасными представлялись такие

происшествия, как осыпание краев могилы и падение

в нее кого-нибудь из сопровождавших покойника.

Заколоченный гроб опускали в могилу на веревках

или на длинных широких полотенцах, чтобы дорога

на «тот свет» была широкая, как полотно. В это же время

присутствующие бросали в могилу различные вещи: день

ги (чтобы покойник выкупил себе место на кладбище,

на «том свете»), одежду (платки, шарфы, пояса), полотно,

использовавшееся для шитья савана, а также иголки

и нитки (чтобы ими не воспользовались для колдовства

ведьмы); туда же сметали и зерно, которым посыпали

гроб при выносе из дома. В могилу, как и в гроб, иногда

опускали любимые умершим при жизни предметы (напр.,

инструменты для ремесленников и т. п.). На Русском Се

вере гроб с висельником ставили в могиле вертикально.

Во многих областях Малороссии и Белоруссии был

распространен обычай «печатать могилу»: малороссий

ский священник под особые песнопения чертил желез

ной лопатой знак креста над могилой и крестообразным

движением бросал на гроб землю; белорусы перед опус

канием гроба в яму или по насыпанному уже пригорку

стучали с четырех углов крест-накрест лопатой. Погребе

ние без такого «печатания» считалось неполным: именно

оно не позволяло покойнику выйти из могилы.

В Олонецкой губ. вдоль могильного холмика клали

лопату, которой засыпали гроб, а сверху ставили перевер

нутый горшок с углями. Белорусы на засыпанной могиле

сразу делали крест, хотя бы маленький, временный, пока

не поставят новый, в рост человека. На могиле ребенка,

родившегося мертвым, разжигали костер из осиновых

веток, на могиле некрещеного ребенка оставляли камень

или треугольник из осинового дерева. На могиле само

убийцы также оставляли камень; их могилы устраивали

и вне пределов кладбища: русские — в глухих местах и ов

рагах, белорусы — на перекрестках и холмиках в лесу,

чтобы они были видны отовсюду. В Закарпатье на моги

лы самоубийц, обычно похороненных на месте преступ

ления, бросали камни.

В день похорон на могиле устраивались поминки.

Принесенные кушанья, состоявшие из кутьи или «кану

на», а также блинов, пирогов, медового напитка и др., бро

274 МОГИЛЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ

сали на могилу. Остатки блюд часто оставляли на могилах

для умерших, отдавали нищим. По данным археологии,

в древности поминки совершались непосредственно

на могилах. До сих пор такие поминальные обряды и обы

чаи, как «будить покойника», «поднимать воздух», «при

клады» (белорусский поминальный обычай, связанный

с обустройством могилы), Радоница (см:. Фомина неделя)

и др. происходят под открытым небом, на могилах.

Могила умершего становится для родственников за

меной и воплощением его самого: могилу или памятник

на ней целуют, обнимают.

Могила как место вечного пребывания умершего бла

гоустраивается и нередко оформляется в виде дома. Так,

белорусы устанавливали на могилах прямоугольные дере

вянные сооружения. Такой «приклад» напоминал крышку

гроба, он имел окошечки и покрывал весь пригорок цели

ком; нередко его называли «хаткой». У русских установ

ленные на могилах кресты с двускатным покрытием

и с иконкой иногда носили название «часовенка». На Рус

ском Севере помимо обычного креста можно было уви

деть продолговатое четырехугольное сооружение («голу

бец»), открытое сверху или же покрытое плоской крышей,

на которой ставят крест. На могиле делают и своеобраз

ный «сад»: сажают цветы, плодовые деревья. В Гомельском

Полесье на Радуницу следовало, напр., посадить на моги

ле дерево, а вокруг нее воткнуть березовые прутья.

Было распространено поверье, что земля с моги

лы обладает чудодейственными свойствами. Так, в север

норусских деревнях этой землей терли себе грудь, держа

ли за пазухой, клали в воду, которой обливались после

похорон, для того, чтобы прошла тоска по умершему.

В Витебской губ. считалось, что земля со свежей могилы

ослабляет страх перед покойником, не подпускает смерть

к дому, предохраняет от болезни людей, скот. При по

вальной эпидемии скота могильной землей троекратно

осыпали животных. В Полесье больного ребенка купали

в воде с песком с могилы родственника. Могильная зем

ля — одно из сильных колдовских средств, ее использо

вали в магических действиях ведьмы.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М.,

1991. Пахаваннi. Памiнкi. Галашэннi. Минск, 1986.

Ист.: Плотникова А. А. Могила // Славянская мифология.

М., 1995.

МОГИЛЕВСКАЯ ЕПАРХИЯ, 14 дек. 1772, по присоеди

нении Белоруссии, в ней образована Могилевская,

Мстиславская и Оршанская епархия, которая переиме

новалась в 1795 в Могилевскую и Полоцкую; в 1797

в Белорусскую и Могилевскую; в 1803 в Могилевскую

и Витебскую и в 1833 в Могилевскую и Мстиславскую.

Епархиальными архиереями были: Арсений Берло —

по 1733, Иосиф Волчанский — с 1735 по 1742, Иероним

Волчанский — с 1743 по 1754, Георгий Конисский — с 1735

по 1795, Афанасий Вольховский II — с 1795 по 1797,

Анастасий Братановский — с 1797 по 1805, Варлаам Ши

шацкий — с 1805 по 1813, Даниил Мирдамский — с 1813

по 1821, Иоасаф Стретенский — с 1821 по 1827, Павел

Морев — с 1827 по 1831, Гавриил Городков — с 1831

по 1837, Смарагд Крыжановский — с 1837 по 1840, Иси

дор Никольский — с 1840 по 1844, Анатолий Мартынов

ский — с 1844 по 1860, Евсевий Орлинский — с 1860

по 1882, Виталий Гречулевич — с 1882 по 1885, Сергий

Спасский — с 1885 по 1892, Павел Вильчинский, —

в 1892, Ириней Орда — с 1892 по 1893, Евгений Шереши

лов — с 1893 по 1896, Мисаил — с 1896 по 1904, Стефан —

с 1904 по 1911 и Константин — с 1911. Перед 1917 в епархии

было монастырей мужских 6 (монахов 93, послушников

131), женских 6 (монахинь 104, послушниц 426); церквей:

соборных 7, приходских 534, приписных 125, кладби

щенских 98 (всего 816), часовен 34. Духовенства в н. ХХ в.

было: протоиереев 48, священников 529, диаконов 79,

псаломщиков 521. Больниц при монастырях было 15, при

церквах 81, богаделен — при монастырях 3, при церквах

282. Церковных школ 1017, учащихся 32 167.

В настоящее время епархия называется Могилевской

и Мстиславской, в ней 2 женских монастыря. Кафедра

находится в г. Могилеве.

МОГИЛЕВСКИЙ УСПЕНСКИЙ женский монастырь,

Тверская губ. Находился на правом берегу р. Цны,

в 75 верстах от уездного г. Торжка. Основан он в 1634

на земле пустоши Селиной. Именовался Могилевским

по названию речки Могилевки, впадающей в версте

от монастыря в р. Цну. Основателем монастыря был пус

тынник-иеромонах Иов. В царствование Михаила Фео

доровича он поселился при р. Цне, среди дремучих лесов,

которые в то время покрывали громадные пространства

Тверского края. Его подвижническая жизнь вскоре при

влекла к нему др. подвижников благочестия, которые

стали жить под его руководством.

По грамоте патр. Филарета Иов на месте своих подви

гов основал мужской монастырь. В первое время монас

тырь бедствовал, но потом оправился и достиг благосос

тояния. При учреждении штатов (1764) монастырь был

отчислен в заштат. В 1900, по определению Св. Синода,

монастырь был обращен в женский, а иноки были разме

щены по др. монастырям. Посреди монастыря возвыша

лась холодная соборная церковь во имя Пресвятыя Бого

родицы; на юго-западе от главной церкви стояла теплая

однопрестольная каменная церковь в честь Св. Троицы.

Главной святыней монастыря была местночтимая ико

на, почитаемая чудотворной, — Успения Богоматери; особо

почиталась также икона Страстныя Божия Матери, очень

древняя, стоявшая раньше в келье у основателя обители

иеромонаха Иова, а потом переданная на хранение в ризни

цу. Там же хранились различные богослужебные предметы,

кресты с мощами святых, сосуды и др. В монастыре также

хранились старопечатные книги. При советской власти мо

настырь был разграблен, святыни утрачены.

МОДЕНСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ мужской монастырь,

Новгородская губ. Находился в 35 верстах от г. Устюжны,

на возвышенном песчаном берегу р. Мологи, у устья впа

Моденский Николаевский монастырь.

275МОДЕСТ ИЕРУСАЛИМСКИЙ

дающей в нее р. Моденки. На основании местного преда

ния можно предположить, что монастырь возник в к. XV в.

Основателем его называют именитого московского купца

Строганова, который в благодарность за свое спасение

во время бури на р. Мологе устроил обитель во имя св. Ни

колая Чудотворца. Из хранившихся в н. XX в. в монастыр

ской библиотеке грамот видно, что обитель пользовалась

покровительством Московских царей, начиная с Иоанна

Грозного. После 1764 материальное благосостояние обите

ли сильно пошатнулось, и обитель во все последующее

время своего существования не могла возвратить себе бы

лого блеска и процветания. В н. XX в. монастырь содер

жался на пожертвования благотворителей.

Перед 1917 в монастыре было 2 храма: во имя св. Ни

колая Чудотворца и в честь Богоявления Господня.

В главном храме находилась чудотворная явленная икона

Николая Чудотворца. Эту икона с крестным ходом 12 окт.

носили в г. Устюжну и оставляли там для служения мо

лебнов до 14 нояб.

После 1917 монастырь был разграблен, святыни

и ценности похищены.

Старожилы рассказывали, как в 1930-е по окрестным

деревням ходили приезжие из города члены Союза воин

ствующих безбожников и просили подписать письмо

о ликвидации монастырских церквей, а также тех, кто от

казывался, объявляя кулаками или подкулачниками

со всеми вытекающими отсюда в то время последствиями.

Люди были так парализованы страхом, что большинство

письмо подписали. Сооружения монастыря (кроме келий)

были взорваны и потихоньку разбирались на кирпич.

В 1960–70-е еще сохранилась каменная ограда, внутри ко

торой располагались длинные корпуса братских келий.

С западной стороны к зданиям келий примыкали настоя

тельские покои с деревянной светелкой наверху. На ее фа

саде, выходящем на монастырский двор, располагалась

веранда, украшенная резьбой. Тут же находилось здание

поварни, трапезной. В 1970-е на остатках фундамента мо

настыря было построено здание базы отдыха Череповец

кого металлургического завода.

МОДЕСТ ИЕРУСАЛИМСКИЙ, святитель (ск. 633),

празднуется 18/31 дек. Св. Модест, впоследствии патри

арх Иерусалимский, сначала был настоятелем Феодосие

вого монастыря в Иерусалиме. В это время персидский

царь Хозрой напал на Сирию и Палестину. Евреи, в чис

ле 40 тыс., соединились с персами, чтобы истребить

христиан палестинских. Число всех умерщвленных хрис

тиан дошло до 90 тыс. Это было в 614 году. Св. Модесту

поручено было с именем блюстителя патриаршей кафед

ры управлять Палестинской Церковью. Он восстановил

из развалин храм Святого Гроба и храмы Голгофский

и Вифлеемский, в чем весьма много помог ему св. Иоанн

Милостивый, патриарх Александрийский.

По народным поверьям, в этот день зима выпускала

из-под коряг нечистую силу, служащую дьяволу, поэтому

надо было быть очень осторожным. Нельзя было остав

лять на столе чашку, миску, крынку с молоком — нечистая

сила могла туда залезть и принести много горя. Нельзя бы

ло на ночь оставлять на столе нож — всю ночь нечисть бу

дет играть с этим ножом у печи и беситься в бабьем куту.

В эту ночь устраивали гадания, пытаясь узнать о буду

щем. Девушки гадали на суженого. Пожилые люди соби

рали со всех дворов по снопу разных злаков и, обвязав их

полотенцами с вышитыми оберегами, несли их на Крас

ную горку, где старики, уважаемые люди, сажали снопы

в снег. Поутру наблюдали: на какой сноп выпадет больше

снега или инея — тот злак уродится на следующий год,

его и надо сеять весной. Молодые супруги зажигали

в полночь за деревней костры, веря, что они освещают

путь Богородице. У костров водили круги, лепили из сне

га 3-х баб и с первым пением петуха бросали их в огонь.

Важным считался обычай опутывать перед Новым годом

ножки у стола в красном углу. Когда вся семья собиралась

к столу и хозяин готовился произнести благодарственное

слово уходящему году, детям давалось ответственное по

ручение: связать по ходу солнца ножки стола. Это симво

лизировало крепкую связь семьи, вселяло надежду, что

и в будущем году семья будет крепкой и единой.

Повсеместно был распространен и обряд колядования.

Колядки — на зимние Святки. Колядовали в основном де

ти, но порой увлекались этим и молодые, и даже пожилые

люди. Колядовать — провожать уходящий старый год

и прославлять рождающийся новый. Непременные участ

ники колядования — сеяльщики. Сеять — значит вызывать

новую жизнь. Осеять (осыпать зерном) кого-либо или дом

хозяйский — обозначить благополучие, счастье, радость.

В ответ хозяева благодарили колядовщиков и одаривали их

заранее приготовленными сладостями. Детские пожелания

при колядовании считались ангельскими. Чем больше по

лучала поздравлений хозяйка и пожеланий благополучия

семья, тем больше выдавалось отдарков — пирогов, кон

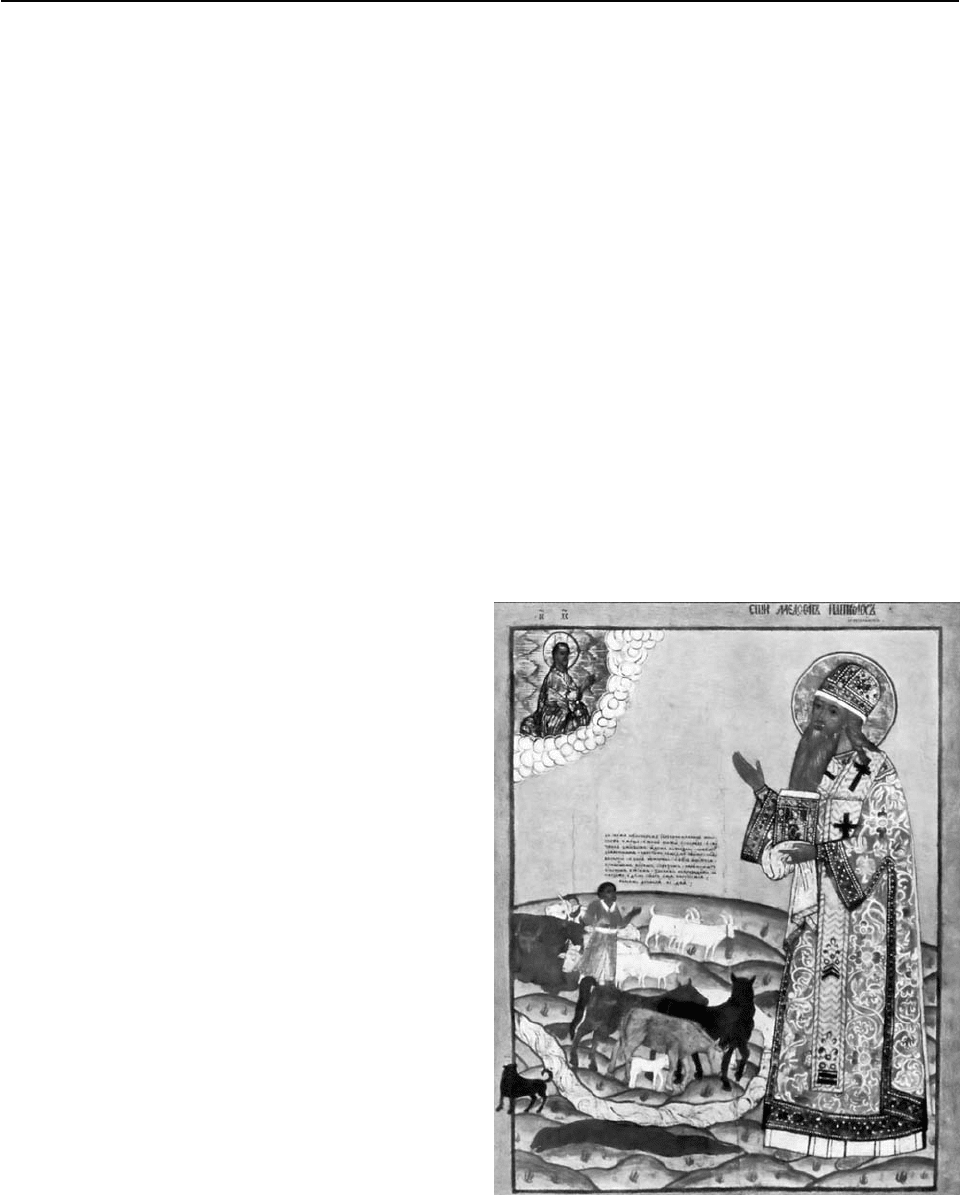

Свт. Модест Иерусалимский. Икона. XVIII в. ГРМ.

276 МОЖАЙСКИЙ ЛУЖЕЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ

фет, пряников, а то и денег. С колядующими ходили и ря

женые, символизирующие уходящую нечистую силу. Она

была еще сильна, поэтому ее тоже задабривали подарками,

чтобы не мешала жить в следующем году.

В этот день устраивались мужские братчины с пивом

и непременно с мясом, т. к. Модест считался покровите

лем скота.

В «Сказании о святых» записана молитва к нему

по случаю «скотского падежа».

МОЖАЙСКИЙ ЛУЖЕЦКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ФЕ@

РАПОНТОВ мужской монастырь, Московская губ. Нахо

дится в г. Можайске.

Прп. Ферапонт (в миру — волоколамский дворянин

Федор Поскочин) принял постриг в 1370-х в возрасте

40 лет в Московском Симоновом монастыре, где часто

вел напряженные духовные беседы с другом своим Ки

риллом (впоследствии Белозерским) и наставником

Сергием Радонежским. Ферапонт с Кириллом основали

Кирилло-Белозерский монастырь, но в 1398 Ферапонт

расстался с Кириллом.

Подвижник по просьбе блгв. кн. Андрея Димитриевича

Можайского, мл. сына св. блгв. кн. Димитрия Иоанновича

Донского, выбрал для нового монастыря место на высоком

правом берегу Москвы-реки и в 1408 заложил здесь дере

вянный храм Рождества Богородицы. Старец умер в Лу

жецком монастыре в 1426 в возрасте 90 лет от роду. В 1547

он был причислен к лику святых.

Создание сохранившегося ансамбля монастыря свя

зано с именем свт. Макария, митрополита Московско

го, до этого архиепископа Новгородского, а в н. XVI в. —

игумена Лужецкого монастыря. Уехав в Новгород, Мака

рий сделал крупный вклад в Лужецкую обитель, на кото

рый между 1526 и 1542 были выстроены в камне мону

ментальный собор и трапезная с храмом. Ансамбль мо

настыря был закончен в посл. четв. XVII в.

Монастырь не раз служил боевой крепостью. Его ра

зоряли литовцы, поляки. Осквернили ее в 1812 солдаты

корпуса генерала Жюно: во Введенской церкви устроили

казарму, молотили рожь, в храме прп. Ферапонта сдела

ли столярную мастерскую, в кельях и трапезной держали

лошадей, в ограде пробили орудийные амбразуры.

После ухода французов весь монастырь был завален

трупами лошадей. Более того, обитель чуть не взлетела

на воздух: на прощание наполеоновские солдаты раски

дали по ней мешки с порохом и подожгли соборный ико

ностас с древними иконами, но подвиг монастырского

служителя Ивана Матвеева, который, рискуя жизнью,

разбросал мешки с порохом и предотвратил взрыв, спас

монастырь от разрушения.

В н. XX в. в монастыре было 4 храма: собор Рождества

Богородицы (1-й пол. XVI в.); храм во имя св. Ферапонта

(XVI в.); Введенская церковь с трапезной (1-й пол. XVI в.);

церковь Преображения (1547) над Святыми вратами.

А также колокольня (1673–92), с колокольной палаткой —

усыпальницей Савеловых, родственников патр. Иоакима,

на вклад которого и была сооружена колокольня, кельи

(1681–92, 1814); ограда с башнями (1681–92, 1761–68).

В храме во имя прп. Ферапонта почивали под спудом

мощи святого. Рядом с монастырем сохранялся под се

нью деревянной часовни «колодезь прп. Ферапонта».

Достопримечательностью обители был 85-пудовый «по

лиелейный» колокол, отлитый в 1648. Управлял монас

тырем архимандрит.

Закрытый в 1926, монастырь пережил разорение, за

пустение. В 1928 началось разрушение Ферапонтова хра

ма. В довоенный период в монастыре размещались фур

нитурная фабрика и цех по производству медицинского

оборудования. На монастырском некрополе находились

фабричные гаражи со смотровыми ямами, складские по

мещения, поэтому до недавнего времени дожди вымывали

останки погребенных на монастырском кладбище. В брат

ских кельях были устроены коммунальные квартиры.

Во время фашистской оккупации монастырь исполь

зовался как лагерь для военнопленных, а после освобож

дения Можайска от фашистов для подобных же целей его

использовали органы НКВД.

Реставрация монастыря началась лишь в 1961–65.

Мужской Лужецкий монастырь возрожден в апр.

1993. Первоначально он имел статус ставропигиального,

но в 1994 был передан в Московскую епархию.

26 мая 1999 были обретены честные мощи основателя

монастыря, почивавшие под спудом 573 года. Ныне они по

коятся в маленькой надвратной Преображенской церкви.

МОЗДОКСКАЯ икона Божией Матери, подарена осетин

скому народу в XII в. грузинской царицей Тамарой, кото

рая была осетинкой.

Царица Тамара для

своей Родины благо

словила написать

Иверскую икону Бо

жией Матери. Ико

на была принесена

в Куртатинское уще

лье, еще с языческих

времен почитавшее

ся священным у ала

нов (осетин), и по

мещена в часовне, ко

торая чудом сохрани

лась до наших дней.

Этой часовне уже

800 лет. Икона про

славилась на весь

Кавказ благодатной

силой и чудесными

знамениями.

В XVIII в. икона бы

ла перенесена в Моз

док — в это время

осваивалась равнинная часть Осетии. Божия Матерь Сама

выбрала этот город: когда икону везли на арбе, запряжен

ной быками, именно в Моздоке животные остановились

и не хотели сдвигаться с места. Икону навсегда оставили

в Моздоке, в честь нее был воздвигнут Успенский храм.

Куртатинское ущелье, где первоначально находилась

икона, находится неподалеку от Беслана (в 30 км от Вла

дикавказа), места особого почитания Моздокской иконы

Божией Матери. Каждый год из Моздока во Владикавказ

совершался крестный ход с почитаемой на Кавказе ико

ной, и обязательно делалась остановка в Беслане. В па

мять этого был построен храм. А в недавнее время,

в 2000, в Беслане был учрежден первый православный

Моздокская икона

Божией Матери.

277МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ

монастырь на Кавказе — Аланский Свято-Успенский

мужской монастырь. Отсюда совершаются крестные хо

ды к древнейшей часовне, где первоначально хранилась

Моздокская икона Божией Матери.

МОЗОЛОВСКИЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ женский монас@

тырь, Могилевская губ. Находился в Мстиславском уезде

у с. Мозоловщина. Основан в 1665 Мариамной, дочерью

мстиславского стольника Николая Суходольского.

В 1743–95 находился в руках униатов. В 1828 возведен

на степень 3-го класса.

Перед 1917 в обители было 2 каменных храма. Один

из них освящен в честь Вознесения Господня. Он построен

в 1799 на средства гр. Черышевой и перестроен в 1830. При

нем 2 придела: в честь Преображения Господня и в честь

Рождества Богородицы. Другой теплый храм, воздвигну

тый в 1880, освящен во имя св. Николая Чудотворца.

Святыней монастыря была чтимая Балыкинская ико

на Богоматери, принесенная гр. Черышевой из Черни

говской губ. Ежегодно в обители совершался крестный

ход из Мстиславского Тупичевского монастыря с чудот

ворной Тупичевской иконой Богоматери накануне Возне

сения, а в 9-й четверг по Пятидесятнице обратно из оби

тели в г. Мстиславль. При монастыре была церков

но-приходская школа для девочек.

МОИСЕЙ БЕЛОЗЕРСКИЙ, святой преподобный про

зорливец XV в., инок Троицкого Белозерского монасты

ря. Память 23 февр.

МОИСЕЙ БОГОВИДЕЦ, пророк (1500 г. до Р. Х.),

по-древнеегипетски: Моисей — «взятый из воды». В Нил

он был опущен своими

родителями, когда фа

раон Рамзес II издал

указ о поголовном ис

треблении еврейских

мальчиков. Дочь фара

она увидела корзину

с младенцем и взяла

к себе во дворец. Там

Моисей получил вели

колепное образование,

но с детства скорбел

об участи своего наро

да. Увидев, как бесче

ловечно обращается

египетский надсмотр

щик с евреями-раба

ми, он убил его и бе

жал на Синайский по

луостров, где прожил

как простой пастух

40 лет. У горы Хорива

из горящего, но несго

рающего куста («Не

опалимая Купина») Бог

открыл ему пророческое предназначение и призвал воз

главить освобождение своего народа. Прор. Моисей

вернулся в Египет и повел свой народ в родную Землю

Обетованную, чудесным образом — «яко по суху» — пе

рейдя Красное море. Здесь св. пророку было новое Бо

жественное явление. Господь дал ему для еврейского на

рода десять Заповедей:

1. Я Господь Бог твой;

2. Не сотвори себе кумира;

3. Не произноси имя Бога твоего всуе;

4. Помни день субботний;

5. Чти отца твоего и мать твою;

6. Не убий;

7. Не прелюбодействуй;

8. Не кради;

9. Не лжесвидетельствуй;

10. Не желай дома, жены и имущества ближнего твоего.

40 лет странствовал св. пророк с паствой по Синайской

пустыне — и умер, так и не увидев Земли Обетованной.

Память прор. Моисею отмечается 4/17 сент.

МОИСЕЙ МУРИН (IV в.), преподобный. Празднует

ся 28 авг. /10 сент. У русских людей этот святой считался

целителем от пьянства. В «Сказании о святых» ему даже

назначается особая молитва, советуется людям, страдаю

щим от запоя, обращаться с молебствиями о воздержании

к этому угоднику. Основанием для такого представления

о св. Моисее Мурине, очевидно, послужило то обстоя

тельство, что он, сначала занимаясь разбоями, страдал

сильным пристрастием к вину. Так, напр., по замечанию

о нем Четьи-Минеи и Пролога, однажды, увидев стадо

овец и при них пастуха, Моисей Мурин задумал было

убить его, и, когда это не удалось, чтобы выместить свою

злость, он «уби четыре изрядныя овцы и, одрав их, мяса

добрейша изъяде, овчины же на вине пропил». Но впос

ледствии, сознав при помощи Божией грехи свои, он об

ратился к Богу с покаянием и стал одним из строжайших

подвижников благочестия. И. Калинский

МОИСЕЙ НОВГОРОДСКИЙ и ПСКОВСКИЙ, архи

епископ (ск. 25.01.1362), происходил из знатной новго

родской семьи. С детских лет отличаясь религиозностью,

он, едва выйдя от отроческого возраста, ушел в Тверской

Отрочь Успенский монастырь. Родители, найдя его там,

умоляли игумена перевести сына в один из новгородских

монастырей, поближе к ним. Со временем свт. Моисей

стал настоятелем Юрьева монастыря и оттуда был избран

на Новгородскую кафедру. Это было тяжелое для Руси

время: пожары, чума, нашествие татар, неурожай. В эти

годы святитель прославился благотворительностью, со

оружал монастыри и церкви, заботился о переписке ру

кописей и богослужебных книг, с успехом боролся с еще

не вымершим в Новгороде язычеством. В 1330 св. Мои

сей удалился ради подвижничества в основанный им Де

ревяницкий Воскресенский монастырь (с 1875 — женский),

но через 22 года вынужден был вернуться на кафедру. Он

пробыл на ней еще 7 лет, а затем окончательно ушел

на покой в Сковородский Михайловский монастырь. Там

же он был погребен. Свт. Моисей причислен к лику свя

тых ранее XVII в. Почивал он «на вскрытии», т. е. в от

крытой раке. В 1686, во время утрени, рака с нетленными

мощами его чудесно явилась посреди церкви.

Память свт. Моисею отмечается 25 янв./7 февр.

МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ (в миру Путилов Тимофей Ива@

нович), (15[28].01.1782–16[29].06.1862), преподобный

Оптинский старец, архимандрит. Родился в г. Борисог

лебске Ярославской губ., в семье серпуховского гражда

нина Ивана Григорьевича Путилова, который принадлежал

к купеческому сословию 3-й гильдии. Был он человек

очень набожный, в обхождении с людьми приветливый

Святой пророк Моисей.

Фрагмент иконы. XV в.

Переславль-Залесский.

278 МОИСЕЙ ОПТИНСКИЙ

и почтительный. Мать — Анна Григорьевна (в девичест

ве Головина) была женщина простая, но весьма разум

ная от природы. Ее дед

иеродиакон Иоиль жил

в Серпуховском Высоцком

Богородицком монастыре

и многими почитался как

святой старец, а племян

ница Максимилла Голови

на была замечательной

по духовной жизни мона

хиней Московского Возне

сенского монастыря. Семью

Путиловых постоянно посе

щали священники, иноки

и старцы. Будучи в Воро

неже Ивану Григорьевичу

удалось побывать у вели

кого свт. Тихона Задонского

и принять от него благо

словение, что впоследст

вии скажется на судьбе сы

на Путиловых Тимофея. В 1800 18-летний Тимофей

с 14-летним братом Ионою были определены отцом

на службу в Москву к откупщику Карпышеву. Тимофей

не расставался с духовной книгой даже в лавке хозяи

на-купца, откладывая ее лишь с приходом покупателя.

Братья посещали московские святыни. Тимофей позна

комился со старицей Московского Ивановского монасты

ря Досифеей (по народной молве — дочерью имп. Елиза

веты Петровны). От нее он получил первые наставления

в духовной жизни. Впоследствии архим. Моисей вспоми

нал: «Жившая в Ивановском монастыре духовномудрая

старица блаженной памяти Досифея послужила мне ука

занием на избрание пути жизни монашеской». Разглядев

в Тимофее и Ионе подлинную тягу к серьезной духовной

жизни, Досифея направляет братьев за дальнейшими

советами к ученикам знаменитого православного подвиж

ника Паисия Величковского — старцам Новоспасского

монастыря иеромонахам Александру и Филарету. Намес

тник Новоспасского монастыря иеромонах Александр

находился в духовном общении со всеми старцами, при

шедшими в к. XVIII в. в Россию из Молдавии и Афона.

По его-то совету Тимофей и Иона решили отправиться

на послушание в Саровскую пустынь. Приписавшись

к московскому купеческому обществу и взяв на 3 года

паспорта, братья тайно уезжают в Саров, из Саровской

пустыни пишут отцу откровенное письмо. Разгневанный

Иван Григорьевич потребовал немедленного возвраще

ния сыновей домой. Однако вскоре он серьезно заболел

и незадолго до смерти разрешил им уйти в монастырь.

В Саровской пустыни братья пользовались советами

жившего там великого подвижника Серафима Саровско

го. Заботливо окормляли Тимофея и Иону также прожи

вавшие здесь валаамский игум. Назарий и схимонах

Марк. Тимофей имел тяжелое послушание в хлебне, за

тем его послушанием стало ухаживать за больным строи

телем саровским о. Исаией. В 1808 для получения нового

увольнительного документа Тимофей был вынужден воз

вратиться в Москву. Здесь он знакомится с казначеем

Брянского Свенского монастыря о. Серафимом (позднее

настоятелем Белобережской пустыни) и знаменитым

афонским старцем Василием Кишкиным. Вместе с ними

Тимофей отправляется в Свенский монастырь в надежде

принять там постриг. Брат же его Иона навсегда остался

в Саровской пустыни, приняв там монашеский образ

с именем Исайи и много лет спустя став ее настоятелем.

Тимофей прожил в Свенском монастыре с 1809 по 1811,

постоянно получая уроки духовной мудрости от много

опытного афонского подвижника о. Василия Кишкина.

Однако указа об его оставлении в монастыре все так

и не было. Тимофей вынужден был опять ехать в Москву

за новым увольнительным документом. Так Промысел

Божий вел его к предназначенному жизненному подвигу:

16 марта 1811 Тимофей встречается с иеросхимонахом

Андрианом — воспитанником рославльских пустынно

жителей. По его совету он отправляется в знаменитые

рославльские леса Смоленской губ. В то время дремучие

Брянские и Рославльские леса являлись центром русско

го пустынножительства. Жизнь пустынников была тяже

ла, селились они в разбросанных по лесу маленьких ке

льях, срубленных ими же самими. Зимой и в весеннюю

и осеннюю распутицу они месяцами бывали отрезаны

от внешнего мира, часто приходилось голодать. В Рос

лавльских лесах Тимофею суждено было прожить 10 лет.

Здесь он был пострижен в монахи с именем Моисея

в честь св. Моисея Мурина. Вскоре к Моисею приехал его

младший брат Александр. Через 4 года Александр будет

также пострижен в монахи и получит имя Антоний. Рос

лавльский период — особый в жизни о. Моисея. Здесь,

посреди молитвенных подвигов, тяжелых трудов и воль

ной нищеты, в его душе возникла мысль об издании ру

кописей переводов старца Паисия Величковского и др.

духовных произведений — дело, осуществленное уже

позднее. В 1820 епископ Калужский Филарет (Амфите

атров), прослышавший о подвигах рославльских пус

тынножителей, приглашает Моисея переехать в Калуж

скую губ. для устройства скита. Весной 1821 прп. Моисей

с братом, прп. Антонием и с несколькими монахами,

прибыл в Оптину пустынь. Так начался его главный жиз

ненный подвиг. Появились первые скитские кельи и по

ставлена церковь во имя св. Иоанна Предтечи. 30 июня

1822 монах Моисей пострижен в мантию. 24 дек. того же

года посвящен еп. Филаретом в иеродиакона, а уже

25 дек. — в иеромонаха и назначен общим духовником.

15 марта 1825 о. Моисей становится настоятелем Опти

ной пустыни, а через полтора года Калужским еп. Григо

рием утвержден в звании строителя Оптиной пустыни.

Через 11 лет он возведен в игумена. В 1853 о. Моисей

возведен в сан архимандрита. Время настоятельства Мои

сея — период хозяйственного расцвета знаменитого

монастыря. Почти вдвое увеличились монастырские

земли, на которых устроили прекрасные огороды, разве

ли фруктовые сады, завели рогатый скот, устроили сено

косы, организовали рыболовство. Возникли кирпичные

и черепичные заводы. Усилиями Моисея создана богатая

монастырская библиотека, значительно расширен Вве

денский собор, построены церковь во имя Марии Еги

петской и кладбищенская церковь. Расширены братские

корпуса, построено 7 новых. Вокруг монастыря возведе

на каменная ограда с 7 башнями, поднялись трапезная,

мельница из 8-ми корпусов. Но самое важное было в дру

Моисей Оптинский

(Путилов Т. И.).

279МОЛДАВАНСКАЯ ИКОНА

гом. При о. Моисее Оптина пустынь в полном смысле

преобразилась духовно и стала тем, чем является она для

Православной России и по сегодняшний день. Основное

внимание настоятель обращал на нравственное воспита

ние иноков и правильный монашеский образ жизни.

По решению архим. Моисея при Оптиной пустыни в сер.

40-х XIX в. создается специальный коллектив ученых —

исследователей и переводчиков рукописей святоотечес

ких трудов. Так началось оптинское книгоиздательство.

Издательская деятельность этого коллектива не носила

коммерческого характера и рассматривалась как «Божье

дело». «Наше дело — сеять» — любил повторять о. Моисей.

Великой заслугой архим. Моисея стало покровительство

оптинскому старчеству. По приглашению настоятеля

здесь с 1829 поселился знаменитый старец Леонид (Лев)

Наголкин, а в 1834 переселился из Площанской пустыни

иеромонах Макарий (Иванов). Под их руководством ду

ховно возрастет оптинский старец Амвросий (Гренков).

К Оптиной пустыни потянулись человеческие сердца,

к ней проложились широкие людские дороги. Оптина

пустынь становится местом паломничества многих из

вестных русских философов, писателей, художников, де

ятелей культуры и др. Но за свое покровительство стар

честву о. Моисей неоднократно подвергался нападкам

и даже клевете. Глубоким стариком прп. Моисей встретил

ангела смерти. За несколько дней до кончины настоятель

точно назвал братии дату своей смерти. Преподобный

скончался в день тезоименитства св. Тихона Задонского,

когда-то благословлявшего его отца.

Лит.: Некролог настоятеля Введенской Оптиной пустыни о.

архимандрита схимника Моисея. Калуга, 1862; Последние дни

жизни настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни

архимандрита Моисея. СПб., 1862; Жизнеописание настоятеля

Козельской Введенской Оптиной пустыни архимандрита Мои

сея. Сост. архим. Ювеналием. М., 1882; Преподобные старцы

Оптиной пустыни. Жития, чудеса, поучения. М., 2001; Клима

ков Ю. Строитель Оптиной пустыни // Встреча (культурно-про

светительная работа). 2002. № 12.

Ю. Климаков

МОИСЕЙ УГРИН, Печерский, преподобный (ск. ок.

26.07.1043), родом угрин (венгр), слуга св. страстотерпца

кн. Бориса Владимировича Ростовского, убитого 24 июля

1015. Только случайная отлучка спасла прп. Моисея, и он

скрылся в Киеве, у сестры кн. Ярослава Новгородского,

княжны Предиславы. Во время борьбы Ярослава с брато

убийцей Святополком тот навел на Киев своего тестя,

короля польского Болеслава, с большим войском. Болес

лав увел в Польшу много пленных, в т. ч. и прп. Моисея,

мирское имя которого неизвестно. Он отличался редкой

красотой, и одна богатая полька хотела выкупить его

из плена, чтобы он женился на ней. Но преподобный от

верг ее притязания. Через некоторое время пришел к не

му неизвестный афонский иеромонах и постриг святого

с именем Моисей. Долго искали этого черноризца, а по

том полька, отчаявшись в своих упованиях к прп. Мои

сею, приказала подвергнуть его жесточайшим побоям.

Но он не сдавался. Панна пожаловалась королю Болесла

ву, и тот дозволил ей делать с преподобным все, что ей хо

чется, а в угоду панне приказал изгнать всех черноризцев

из своих владений. В эту же ночь король умер, а в Поль

ше произошло восстание, при котором было убито мно

го богатых людей, в т. ч. и эта богачка. Прп. Моисей вер

нулся в Киево-Печерский монастырь, отдался под руко

водство прп. Антония и провел там 10 лет в посте и мо

литвах, но полубольной. За великую победу над нечис

той страстью Господь дал ему власть врачевать эту страсть

и в других, исцелять их прикосновением своего жезла,

без которого он не мог ходить из-за своих увечий. Свя

той, предузнав свою кончину, причастился Св. Таин

и мирно почил в 1043, еще при жизни своего наставника.

Память прп. Моисею отмечается 26 июля/8 авг.

и 28 сент. /11 окт. (в Соборе преподобных Ближних пещер).

МОЙСКИЙ ТРОИЦКИЙ мужской монастырь, Самар

ская губ. Находился в с. Мойке при впадении р. Мойки

в Самару. На этом месте издавна существовали пещеры,

в которых жили отшельники. В сер. XIX в. местный крес

тьянин Лаврентий Кузмин исходатайствовал у епархи

ального начальства разрешение устроить монастырь

на земле, пожертвованной помещицей Путиловой. Была

выстроена церковь во имя Св. Троицы, и затем основана

киновия для поминовения усопших благотворителей. По

сле 1917 монастырь утрачен.

МОКЕЙ МОКРЫЙ (Мокеев день, Мокрый день, Мокро@

сей), народное название дня сщмч. Мокия, 11/24 мая. Пра

вославная Церковь отмечает в этот день обновление Царь

града (Константинополя). В русском народе это событие

осмысливалось по-своему. Крестьяне считали, что в этот

день происходит празднование Царя-Града, насылающего

грозовые тучи и град. В этот день считалось грехом сеять

хлеб, потому что хлеб градом побьет.

По народным приметам, в этот день шли мелкие дож

ди. Крестьяне говорили: «Мокей с дождем пришел, рабо

ты в поле приостановил». По Мокею и погоду на даль

нейшее время определяли: как туманы расстилаются, как

заря занимается.

МОКШАНСКИЙ КАЗАНСКИЙ женский монастырь, Пен

зенская губ. Находился в 2 верстах от г. Мокшанска. Осно

ван в н. XVIII в., но вследствие бедности был упразднен

в скором времени, а единственная церковь его была пре

вращена в городской кладбищенский храм. Впоследст

вии при этой церкви образовалась женская община, где

проживали женщины, искавшие иноческих подвигов.

Во 2-й пол. XIX в. община была переименована в монас

тырь. Перед 1917 в обители было 2 храма: соборный,

в честь Св. Троицы, и Казанский с приделом по имя Нико

лая Чудотворца. Имелся также приют-училище для дево

чек-сирот. При советской власти монастырь был утрачен.

МОЛДАВАНСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Бого

родицы. Находится в Молдаванском скиту на Афоне.

По преданию, в 1863 игумен этого монастыря, будучи

в Молдавии, пожелал найти благочестивого живописца,

чтобы заказать ему икону Пресвятой Богородицы для оби

тели. Такой живописец был найден. Это был престарелый

человек. Игумен просил его писать икону только натощак,

и писать ему одному, без посторонней помощи. Живопи

сец начал писать, но никак не мог изобразить лик Пресвя

той Богородицы и Богомладенца. Старец сильно скорбел

по сему случаю. Скорбели вместе с ним и иноки, ждав

шие, когда будет написана икона. Они посоветовали стар

цу обратиться за помощью к Пресвятой Богородице. Жи

вописец постился и молился, и вот однажды, после утрен

ней молитвы, приходит он в свою рабочую и, к удивлению

и радости, видит, что лики Богоматери и Спасителя изоб

280 МОЛДАВСКАЯ ИКОНА

разились сами собою. Живописец возблагодарил Царицу

Небесную. Слух о чуде быстро разнесся по городу, и народ

во множестве стал собираться для поклонения св. образу.

Празднуется 12/25 июля. Прот. И. Бухарев

МОЛДАВСКАЯ, чудотворная икона Пресвятой Богоро

дицы, которая изображается с Младенцем Христом, дер

жащим руку у своей главы. Находилась в г. Николаеве

в Спасо-Николаевском Молдавском мужском монастыре

Херсонской еп.

Празднуется 13/26 марта. Прот. И. Бухарев

МОЛЕБНЫ, краткие службы, в которых верующие

по своим частным нуждам и обстоятельствам обращают

ся с молитвой к Господу Богу, Божией Матери и святым.

Обыкновенные молебны по своему составу подобны

утрене, но на практике они значительно сокращаются

и состоят: из начальных молитв, пения тропаря и припе

вов («Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе»; «Пресвятая Бо

городице, спаси нас»; «Святителю отче Николае, моли

Бога о нас» и других), чтения Евангелия, сугубой и малой

ектений и заключительной, приспособительно к предме

ту моления, молитвы к Господу Богу, или Божией Мате

ри, или святому, которому совершается молебное пение.

Иногда такие молебны соединяются с акафистом или

с малым освящением воды. Акафист читается после ма

лой ектении перед Евангелием, а освящение воды совер

шается по прочтении Евангелия.

Кроме общего просительного молебна, бывают осо

бые молебны, приспособленные к каким-либо случаям,

напр.: молебен благодарственный за полученные от Бога

милости, молебен об исцелении больного, молебны

по случаю общественных бедствий: засухи, наводнения,

войны. Особый молебен полагается совершать в день

Нового года, перед учением, в Неделю Православия.

МОЛЕБНЫ В ДОМАХ, важное и широко распростра

ненное событие в духовной жизни русских с древности

и вплоть до 1й четв. XX в., эпизодически сохранявшееся

в советское время и возрождающееся в наши дни.

Повсеместно у русских бытовал обычай приглашения

причта с молебном в свои дома на Пасху. На протяжении

XIX в. мы почти не встречаем таких описаний народной

религиозной жизни, где не было бы упоминания или по

дробного рассказа о домашних молебнах на Светлой (Свя

той) седмице. Такая информация поступала отовсюду.

В 1847 в характеристике обычаев Мосальского и Жиздрин

ского уу. Калужской губ., направленной в Императорское

Русское Географическое Общество, говорилось: «В Свет

лое Воскресенье крестьяне поднимают образа и сопровож

дают в каждое селение». В 1852 из Щигровского у. Курской

губ. писали о том, что на Святой священники в сопровож

дении толпы оброчников, давших обет носить иконы, хо

дят по всем домам всех деревень своего прихода и служат

молебны. Как мы видим, молебнам в домах предшествовал

крестный ход из храма в деревню, продолжавшийся затем

в виде переходов из дома в дом с последующим перемеще

нием в другое селение. В приведенном сообщении обраща

ет на себя внимание подчеркнутая всеобщность этого явле

ния — по всем домам всех деревень данного прихода.

В Щигровском известии описаны и некоторые детали,

сопровождавшие, по местному обычаю, молебен в доме.

Заранее приготавливали кулич, ковригу хлеба, солонку

с солью, три сырых белых яйца — все это должно было быть

освящено в ходе молебна. После молебна, если в избе было

тесно (а ведь оброчники шли толпою, как выше было сказа

но), стол выносили на двор, накрывали его льняной скатер

тью, ставили кулич и «величали Пасху». Затем начиналось

угощенье. Хлеб отдавали причту; кулич расходился тут же

на угощенье; освященные яйца подкладывали под наседку;

овес сохраняли до первого засева, когда добавят его в семе

на; соль давали больной скотине; скатерть выбрасывали

на крышу, где она лежала до тех пор, пока ветер не сдует.

Более подробную картину пасхальных молебнов вне

храма в Зарайском у. Рязанской губ. в 1850-х оставил

В. В. Селиванов, непосредственно наблюдавший их неод

нократно. Священник — по желанию прихожан — назна

чал день на Светлой седмице для хождения с образами. Вся

деревня готовилась к встрече. К заутрене из деревни шли

богоносцы — «мужики и бабы, парни и девки, по большей

части по обещанию, данному за исцеление болезни или

минование другого какого горя, для исполнения святого

дела, ношения образов». Как только стоявшие у околицы

ребятишки закричат: «Идут! Идут!» — вся деревня прихо

дила в движение: «и старый и малый и бежит, и едва плетет

ся, опираясь на палку, все торопятся во сретение святых

посетителей. Далеко еще заслышав пение причта, сердца

ожидающих наполняются восторженным благоговением,

и, когда блеснут лучами солнца венцы на святых иконах

и животворящий крест в руке священника, начинают мо

литься: иные крестятся, призывая про себя Имя Господне,

другие, повергаясь ниц, творят земные поклоны».

Если в имении был господский дом, то крестный ход

двигался прямо на барский двор, где заранее был приго

товлен накрытый скатертью стол. Под столом помещали

немного сена, а на столе — меру с овсом, в которую укла

дывали несколько сырых яиц, и втыкали рогульку с при

лепленной к ней свечой. Могли быть поставлены и дру

гие зерновые — в четвериках, гранцах, полумерках: пше

ница, горох, просо, ячмень, гречиха. Освященные зерна

высыпали потом в закрома — в приготовленные семена.

Богоносцы становились рядом со столом, перед образа

ми зажигали свечи, священник начинал молебен.

После молебна на барском дворе образа шли (т. е.

крестный ход двигался) по деревне. Молебен служили

в каждой избе; после молебна иконы устанавливали в пе

реднем углу, «а священник, дьячки и богоносцы непре

менно должны» были присесть к накрытому заранее сто

лу и отведать, хоть немного, «хозяйской хлеба-соли». По

благодарив хозяев, поднимали образа и с пением «Хрис

тос воскресе» выходили на улицу. Всякий приход имел

свой обычай — сколько давать клиру копеек за молебен

в доме и сколько пирогов и кругов хлеба. «Бабы жертву

ют на образа холст по своим достаткам».

После обхода всех дворов крестный ход двигался к ча

совне, где служили заключительный молебен. При этом

во время чтения Евангелия староста преклонял голову под

епитрахиль, а по завершении молебна священник благо

словлял одного из двух крестьян, назначенных на сходке

для почина пахоты, и давал им по кругу хлеба. Крестный

ход уходил с пением канонов, провожаемый до околицы

жителями селения. Если деревня была сильно отдалена

от села, где стояла церковь, то образа могли остаться

здесь на ночь — в доме помещика, или в избе, предназна

ченной для общинных сходов, или в другом помещении.