Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

Деление месяца на декады раньше, чем в Китае, существовало в Древних

Астрономия

Вавилоне и Египте. В египетском календаре 36 десятидневок были

связаны с 36 группами звезд или отдельными звездами, пригодными для

определения времени ночью. Египтяне называли их «баранами», а гре-

ки — «деканами». Суть такого деления в том, что в течение 10 дней

в конце ночи восходит один декан, в течение следующих 10 дней —

другой и т.д. В Китае декады, насколько известно, не связывались с группами звезд.

Циклические знаки могли иметь связь с сидерическими циклами Юпитера и Сатурна, о кото-

рых китайцы эпохи Шан-Инь уже знали. Цикл Юпитера приблизительно равен 12 годам, а Са-

турна — 30 (более точно — соответственно 11,86 и 29,46 года). Следовательно, за год видимое

движение этих планет составит примерно 30 и 12 градусов. Наименьшим общим кратным этих

величин и будет число 60.

На основе 12-летнего цикла (цзи [И]) Юпитера при династии Чжоу (ХП/Х1-1П вв. до н.э.)

производилось подразделение небесного экватора на 12 «станций» (цы [2]) из расчета того, что

для прохождения Солнцем одной «станции» Юпитера требуется около 30 дней (табл. 9).

Юпитер (Суй-сж — букв. «Годовое светило»), как и другие планеты, имеет видимое движение

с запада на восток. Чтобы зафиксировать его связь с месяцами, в эпоху Чжоу придумали некую

«виртуальную планету», «тень Юпитера», которая двигалась в ту же сторону, что и Солнце,

и называлась Тай инь («Великая инь»), Суй инь («Годовая тень») и т.п. По ее нахождению в том

или ином циклическом знаке или месяце в китайской астрологии дается характеристика

соответствующему году, которая и отражается в его названии.

Хронология

Измерение суточного времени. Во времена Шан-Инь были приняты достаточно грубые

подразделения суточного времени — рассвет (мин [3]), восход Солнца (дань [4]), утро (чжао [4]),

полдень (чжун жи), время после полудня (цзэ [5]), вечер (хунь

[ 1])

и ночь (си [7]).

Использование водяных часов в начале эпохи Чунь-цю позволило выделить в сутках 100 равных

периодов кэ [3], содержащих в европейской системе счисления по 14 минут 24 секунд каждый.

При этом кэ [3] делился на 15 фэней [1], приблизительно равных нашей минуте (57

9

/

|5

сек).

Такое подразделение обусловливалось представлением о том, что во время зимнего солнце-

стояния продолжительность дня составляла ровно 40 кэ [3], а ночи — 60, во время летнего

солнцестояния

—

наоборот, а во время весеннего и осеннего равноденствий продолжительность

дня и ночи была равна 50 кэ [3].

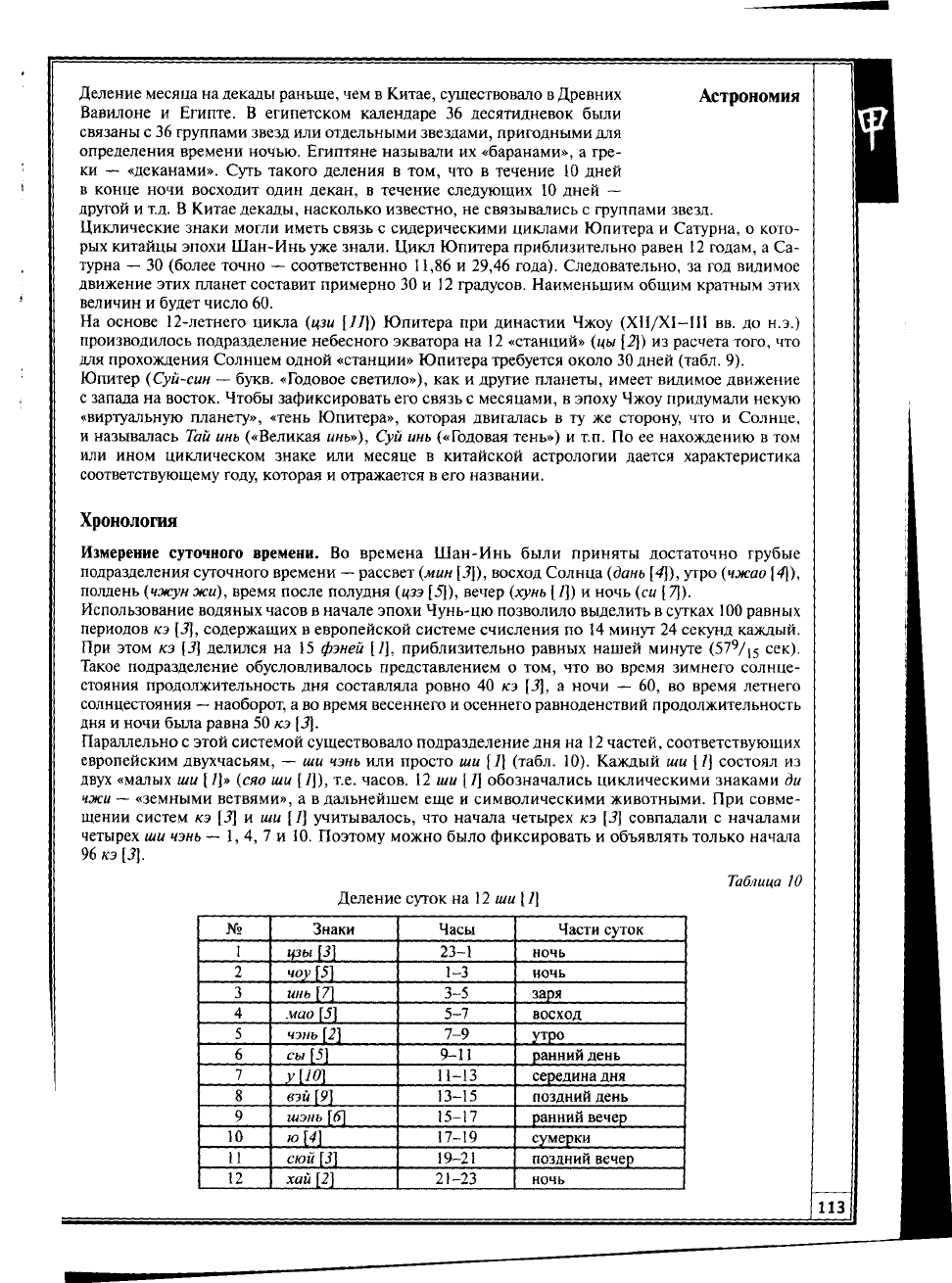

Параллельно с этой системой существовало подразделение дня на 12 частей, соответствующих

европейским двухчасьям, — ши чэнь или просто ши [1] (табл. 10). Каждый ши [1] состоял из

двух «малых ши [1]» (сяо ши [/]), т.е. часов. 12 ши [1] обозначались циклическими знаками ди

чжи — «земными ветвями», а в дальнейшем еще и символическими животными. При совме-

щении систем кэ [3] и ши [1] учитывалось, что начала четырех кэ [3] совпадали с началами

четырех ши чэнь — 1, 4, 7 и 10. Поэтому можно было фиксировать и объявлять только начала

96 кэ [3].

Таблица 10

Деление суток на 12 ши [1]

№ Знаки Часы Части суток

1

цзы

[3]

23-1 ночь

2

чоу

[5]

1-3 ночь

3 инь

[7]

3-5 заря

4

мао \5] 5-7

восход

5

чэнь [2] 7-9

утро

6 сы

[5]

9-11 ранний день

7

У

[Ю]

11-13 середина дня

8

вэй

[9]

13-15

поздний день

9 шэнь \б] 15-17

ранний вечер

10 ю\4]

17-19 сумерки

11

сюй

[3]

19-21 поздний вечер

12 хаи

[2]

21-23 ночь

Науки

О небе

Потребность в регулировании церемониальных и административных дей-

ствий императорской бюрократии вызывала интерес к измерениям вре-

мени и точному разграничению дня и ночи. Поэтому в этой области про-

водились исследования на протяжении всей последующей истории Китая.

В 1670 г. было принято деление времени по европейскому образцу.

Минута стала называться фэнь [1], а секунда — мяо [1].

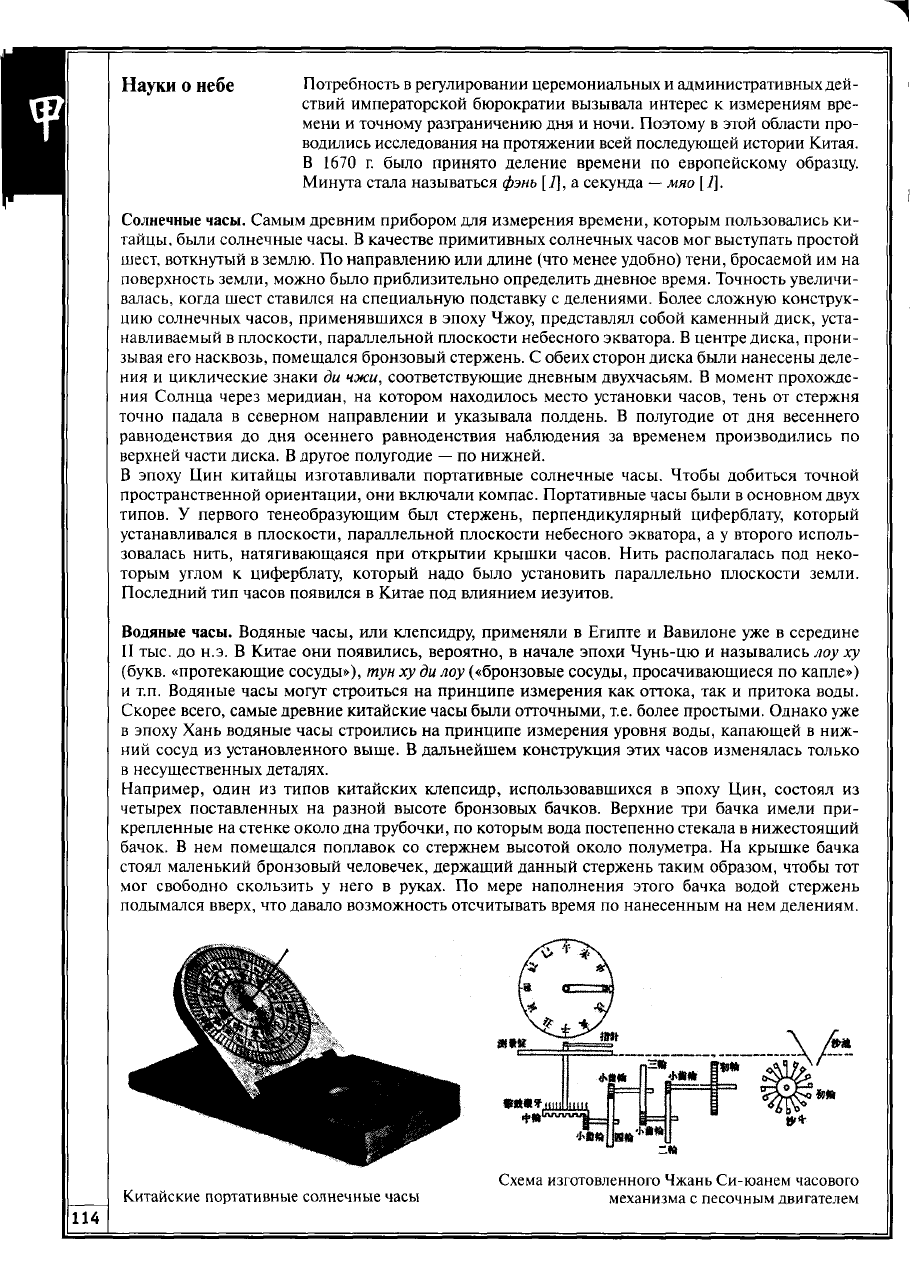

Солнечные часы. Самым древним прибором для измерения времени, которым пользовались ки-

тайцы, были солнечные часы. В качестве примитивных солнечных часов мог выступать простой

шест, воткнутый в землю. По направлению или длине (что менее удобно) тени, бросаемой им на

поверхность земли, можно было приблизительно определить дневное время. Точность увеличи-

валась, когда шест ставился на специальную подставку с делениями. Более сложную конструк-

цию солнечных часов, применявшихся в эпоху Чжоу, представлял собой каменный диск, уста-

навливаемый в плоскости, параллельной плоскости небесного экватора. В центре диска, прони-

зывая его насквозь, помещался бронзовый стержень. С обеих сторон диска были нанесены деле-

ния и циклические знаки ди чжи, соответствующие дневным двухчасьям. В момент прохожде-

ния Солнца через меридиан, на котором находилось место установки часов, тень от стержня

точно падала в северном направлении и указывала полдень. В полугодие от дня весеннего

равноденствия до дня осеннего равноденствия наблюдения за временем производились по

верхней части диска. В другое полугодие — по нижней.

В эпоху Пин китайцы изготавливали портативные солнечные часы. Чтобы добиться точной

пространственной ориентации, они включали компас. Портативные часы были в основном двух

типов. У первого тенеобразующим был стержень, перпендикулярный циферблату, который

устанавливался в плоскости, параллельной плоскости небесного экватора, а у второго исполь-

зовалась нить, натягивающаяся при открытии крышки часов. Нить располагалась под неко-

торым углом к циферблату, который надо было установить параллельно плоскости земли.

Последний тип часов появился в Китае под влиянием иезуитов.

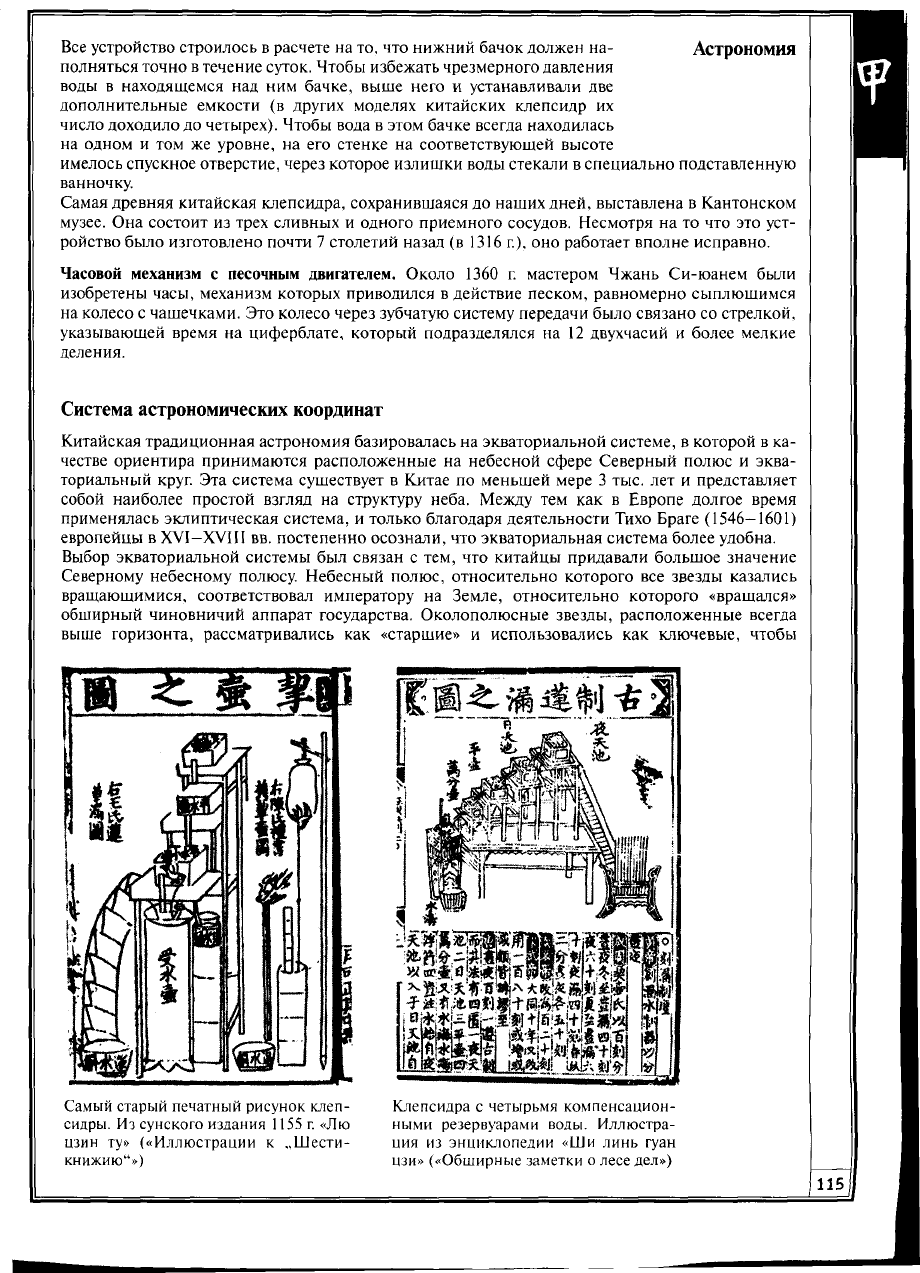

Водяные часы. Водяные часы, или клепсидру, применяли в Египте и Вавилоне уже в середине

II тыс. до н.э. В Китае они появились, вероятно, в начале эпохи Чунь-цю и назывались лоу ху

(букв, «протекающие сосуды»), тун ху ди лоу («бронзовые сосуды, просачивающиеся по капле»)

и т.п. Водяные часы могут строиться на принципе измерения как оттока, так и притока воды.

Скорее всего, самые древние китайские часы были отточными, т.е. более простыми. Однако уже

в эпоху Хань водяные часы строились на принципе измерения уровня воды, капающей в ниж-

ний сосуд из установленного выше. В дальнейшем конструкция этих часов изменялась только

в несущественных деталях.

Например, один из типов китайских клепсидр, использовавшихся в эпоху Цин, состоял из

четырех поставленных на разной высоте бронзовых бачков. Верхние три бачка имели при-

крепленные на стенке около дна трубочки, по которым вода постепенно стекала в нижестоящий

бачок. В нем помещался поплавок со стержнем высотой около полуметра. На крышке бачка

стоял маленький бронзовый человечек, держащий данный стержень таким образом, чтобы тот

мог свободно скользить у него в руках. По мере наполнения этого бачка водой стержень

подымался вверх, что давало возможность отсчитывать время по нанесенным на нем делениям.

Схема изготовленного Чжань Си-юанем часового

Китайские портативные солнечные часы механизма с песочным двигателем

Все устройство строилось в расчете на то. что нижний бачок должен на-

Астрономия

подняться точно в течение суток. Чтобы избежать чрезмерного давления

воды в находящемся над ним бачке, выше него и устанавливали две

дополнительные емкости (в других моделях китайских клепсидр их

число доходило до четырех). Чтобы вода в этом бачке всегда находилась

на одном и том же уровне, на его стенке на соответствующей высоте

имелось спускное отверстие, через которое излишки воды стекали в специально подставленную

ванночку.

Самая древняя китайская клепсидра, сохранившаяся до наших дней, выставлена в Кантонском

музее. Она состоит из трех сливных и одного приемного сосудов. Несмотря на то что это уст-

ройство было изготовлено почти 7 столетий назад (в 1316 г.), оно работает вполне исправно.

Часовой механизм с песочным двигателем. Около 1360 г. мастером Чжань Си-юанем были

изобретены часы, механизм которых приводился в действие песком, равномерно сыплющимся

на колесо с чашечками. Это колесо через зубчатую систему передачи было связано со стрелкой,

указывающей время на циферблате, который подразделялся на 12 двухчасий и более мелкие

деления.

Система астрономических координат

Китайская традиционная астрономия базировалась на экваториальной системе, в которой в ка-

честве ориентира принимаются расположенные на небесной сфере Северный полюс и эква-

ториальный круг. Эта система существует в Китае по меньшей мере 3 тыс. лет и представляет

собой наиболее простой взгляд на структуру неба. Между тем как в Европе долгое время

применялась эклиптическая система, и только благодаря деятельности Тихо Браге (1546-1601)

европейцы в XVI—XVIII вв. постепенно осознали, что экваториальная система более удобна.

Выбор экваториальной системы был связан с тем, что китайцы придавали большое значение

Северному небесному полюсу. Небесный полюс, относительно которого все звезды казались

вращающимися, соответствовал императору на Земле, относительно которого «вращался»

обширный чиновничий аппарат государства. Околополюсные звезды, расположенные всегда

выше горизонта, рассматривались как «старшие» и использовались как ключевые, чтобы

Самый старый печатный рисунок клеп-

сидры. Из сунского издания 1155 г. «Лю

цзин ту» («Иллюстрации к „Шести-

книжию"»)

Клепсидра с четырьмя компенсацион-

ными резервуарами воды. Иллюстра-

ция из энциклопедии «Ши линь гуан

цзи» («Обширные заметки о лесе дел»)

Науки

О

небе

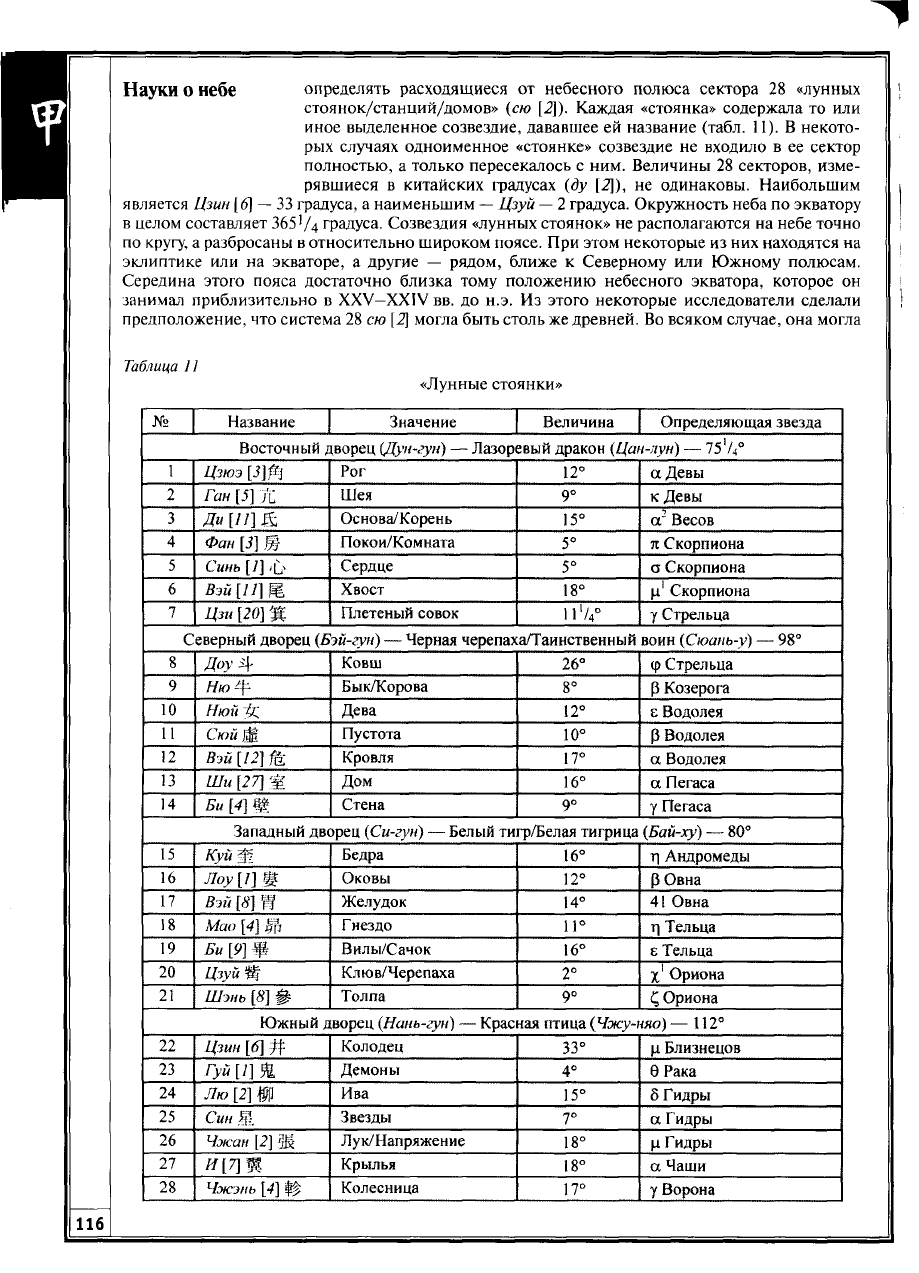

определять расходящиеся от небесного полюса сектора 28 «лунных

стоянок/станций/домов» (сю [2]). Каждая «стоянка» содержала то или

иное выделенное созвездие, дававшее ей название (табл. 11). В некото-

рых случаях одноименное «стоянке» созвездие не входило в ее сектор

полностью, а только пересекалось с ним. Величины 28 секторов, изме-

рявшиеся в китайских градусах (ду [2]), не одинаковы. Наибольшим

является Цзин

[6]

— 33 градуса, а наименьшим — Цзуй — 2 градуса. Окружность неба по экватору

в целом составляет 365

1

/4 градуса. Созвездия «лунных стоянок» не располагаются на небе точно

по кругу, а разбросаны в относительно широком поясе. При этом некоторые из них находятся на

эклиптике или на экваторе, а другие — рядом, ближе к Северному или Южному полюсам.

Середина этого пояса достаточно близка тому положению небесного экватора, которое он

занимал приблизительно в XXV—XXIV вв. до н.э. Из этого некоторые исследователи сделали

предположение, что система 28 сю [2] могла быть столь же древней. Во всяком случае, она могла

Таблица II

«Лунные стоянки»

№

Название Значение Величина

Определяющая звезда

Восточный дворец (Дун-гун) — Лазоревый дракон (Цан-лун) — 75'/

4

°

1

Цзюэ

[3]Щ

Рог

12° а Девы

2

Г<лн

[5] 7ь

Шея

9° к Девы

3

Ди[11]&

Основа/Корень

15°

а* Весов

4

Фан

[3]

Щ

Покои/Комната

5°

я Скорпиона

5

Синь [I]

Сердце

5° о Скорпиона

6

Вт[11]Ш

Хвост

18°

ц

1

Скорпиона

7

Цзи

[20]

Ж

Плетеный совок

у Стрельца

Северный дворец (Б эй-гун) — Черная черепаха/Таинственный воин (Сюань-у) — 98°

8

Доу 4

Ковш

26°

Ф

Стрельца

9

Бык/Корова

8°

Р Козерога

10

Нюй 4с

Дева

12°

с Водолея

11

Сюй

Ш

Пустота

10°

В Водолея

12

Вой

[12]

Ш

Кровля

17°

а Водолея

13

Ши [27]

'#[

Дом

16°

а Пегаса

14

1т

[4]

Ш

Стена

9°

у Пегаса

Западный дворец (Си-гун) — Белый тигр/Белая тигрица (Бай-ху) — 80°

15

КуйШ

Бедра

16°

л Андромеды

16

Лоу[1] Ш

Оковы

12°

В Овна

17

Вэй

[8]

Щ

Желудок

14°

41 Овна

18

Мао

[4]

Щ,

Гнездо

11°

л Тельца

19

Би

[9]

Щ Вилы/Сачок

16°

е Тельца

20

Цзуй Щ

Клюв/Черепаха

2°

X

1

Ориона

21

Шть

[8]

#

Толпа

9°

С,

Ориона

Южный дворец (Нань-гун) — Красная птица (Чжу-няо) — 112°

22

Цзин [6] #

Колодец

33° ц Близнецов

23

гуи и] т

Демоны

4° 9 Рака

24

Лю

[2]

№

Ива

15°

8 Гидры

25

Син

Ш.

Звезды

7° а Гидры

26

Чжан [2] ЗМ

Лук/Напряжение

18° д Гидры

27

И

[7]

Щ.

Крылья

18° а Чаши

28

Чжэнь [4] Ш

Колесница

17°

у Ворона

войти в употребление не позднее начала династии Чжоу. На шанских Астрономия

гадательных костях было обнаружено несколько иероглифов, обозна-

чающих отдельные созвездия из этой системы. В «Ши цзине» упомина-

ются по отдельности восемь сю [2]. То или иное их количество встреча-

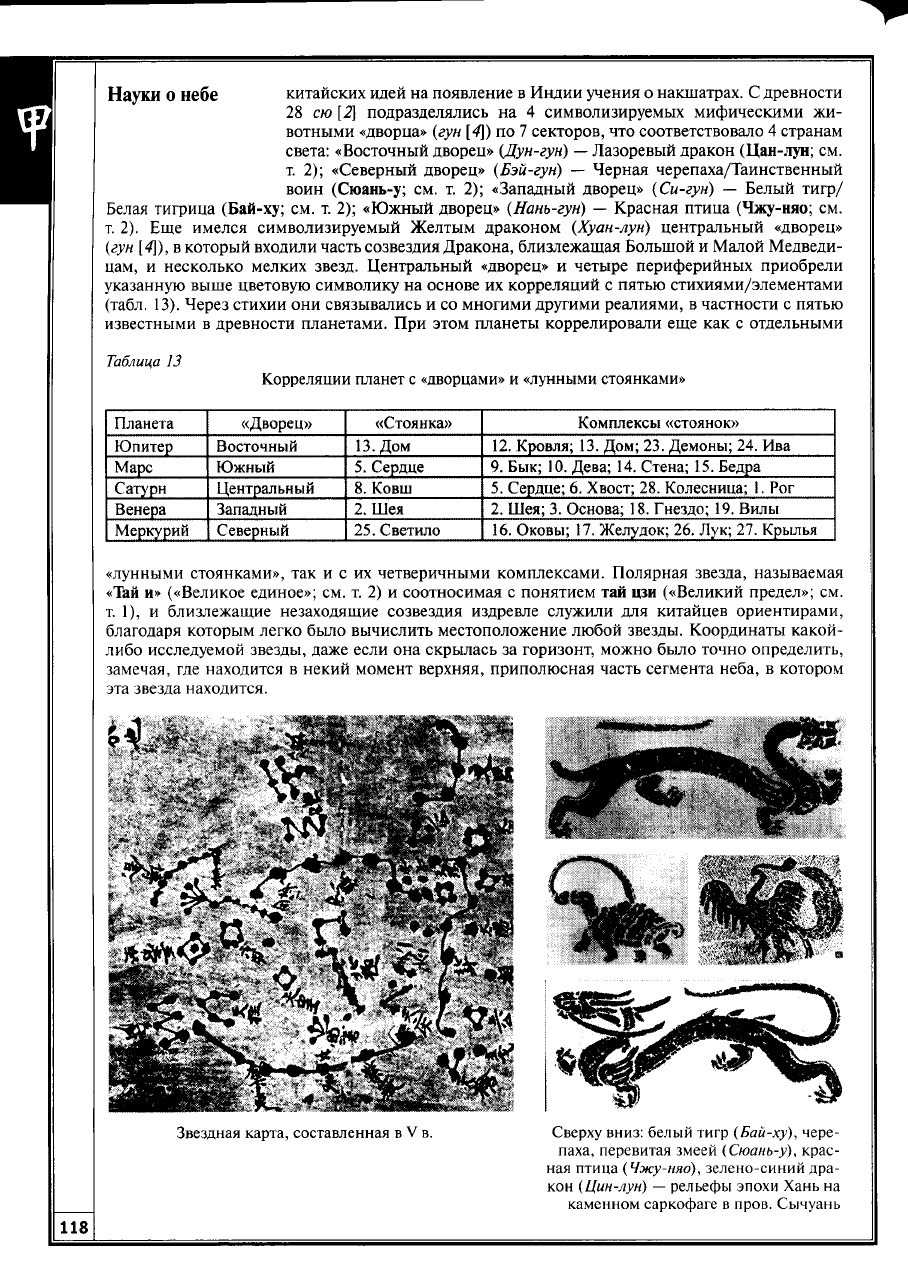

ется во многих доциньских текстах. Древнейшее изображение схемы

28 экваториальных созвездий на лаковом сундуке было найдено в 1978 г.

в местечке Лэйгудунь (пров. Хубэй) в захоронении удельного князя И, датируемом 433 г. до н.э.

(цветн. ил. № 9 и Цун-лун, ч. 2; см. т. 2). Первое письменное упоминание всех 28 сю [2] содер-

жится в «Люй-ши чунь цю» (XIII, 1; см. т. 1), где они расписаны по девяти «полям» (е [2]) неба

(тянь

[

Д) — «девяти небесам» (цзю тянь), связанным с направлениями в пространстве (табл. 12).

Таблица

12

«Девять небес»

«Небеса» (тянь [1] Л) Направления (фан [1] У])

«Стоянки» (сю [2]

{(>)

Равновесное небо

(цзюнь тянь ЩЛ)

Центр

(чжун-ян ФЗД

1.

Рог; 2. Шея; 3. Основа

Лазоревое небо

(цан тянь $ К)

Восток

(дун-фан

Ж

?J)

4.

Покои; 5. Сердце; 6. Хвост

Изменчивое небо

(бянь тянь ЩМ)

Северо-восток

(дун-бэй Mit)

7.

Совок; 8. Ковш; 9. Бык

Черное небо

(сюань тянь ^3*с)

Север

(бэй-фан

10.

Дева; И. Пустота; 12. Кровля;

13.

Дом

Темное небо

(ю тянь ЩЛ.)

Северо-запад

(си-бэй M4t)

14.

Стена; 15. Бедра; 16. Оковы

Обширное небо

(хао тянь ШЛ)

Запад

(си-фан

iAi.'j)

17.

Желудок; 18. Гнездо; 19. Вилы

Красное небо

(чжутянь Ж:. Л;)

Юго-запад

(си-нань

i'4'if;)

20.

Клюв; 21. Толпа; 22. Колодец

Пламенное небо

(янь тянь ^.Л)

Юг

(нань-фан

,f(,';')

23.

Демоны; 24. Ива; 25. Звезды

Янское небо

(ян тянь ШЛ)

Юго-восток

{дун-нань Ц'с)

26.

Лук; 27. Крылья; 28. Колесница

Схожий принцип подразделения звездного неба имелся и в Индии. Если сравнить 28 сю

[2]

с 28 ин-

дийскими накшатрами, то можно увидеть, что совпадения весьма значительны. Учитывая более

раннее происхождение китайской системы сю [2], ее более сложную организацию и органи-

ческую встроенность в традиционные представления, можно сделать предположение о влиянии

Зеркало с изображением Врат во Астрономическая карта с обозначениями 28 экватори-

Вселенную. III в. до н.э. альных созвездий. Рисунок на крышке лакированного

деревянного сундука из захоронения удельного

князя И, умершего в 433 г. до н.э.

Науки о небе

китайских идей

на

появление

в

Индии учения

о

накшатрах.

С

древности

28

сю

[2] подразделялись

на 4

символизируемых мифическими

жи-

вотными «дворца»

(гун

[4])

по 7

секторов, что соответствовало

4

странам

света: «Восточный дворец» (Дун-гун) — Лазоревый дракон (Цан-лун;

см.

т.

2);

«Северный дворец» (Бэй-гун)

—

Черная черепаха/Таинственный

воин (Сюань-у;

см. т. 2);

«Западный дворец» (Си-гун)

—

Белый тигр/

Белая тигрица (Бай-ху;

см. т. 2);

«Южный дворец» (Нань-гун)

—

Красная птица (Чжу-няо;

см.

т.

2). Еще

имелся символизируемый Желтым драконом (Хуан-лун) центральный «дворец»

(гун [4]),

в

который входили часть созвездия Дракона, близлежащая Большой

и

Малой Медведи-

цам,

и

несколько мелких звезд. Центральный «дворец»

и

четыре периферийных приобрели

указанную выше цветовую символику

на

основе

их

корреляций

с

пятью стихиями/элементами

(табл. 13). Через стихии

они

связывались

и со

многими другими реалиями,

в

частности

с

пятью

известными

в

древности планетами.

При

этом планеты коррелировали

еще как с

отдельными

Таблица

13

Корреляции планет

с

«дворцами»

и

«лунными стоянками»

Планета «Дворец»

«Стоянка» Комплексы «стоянок»

Юпитер

Восточный

13.

Дом

12.

Кровля; 13. Дом; 23. Демоны; 24.

Ива

Марс

Южный

5.

Сердце 9. Бык; 10. Дева; 14. Стена; 15. Бедра

Сатурн Центральный 8. Ковш

5.

Сердце;

6.

Хвост; 28. Колесница;

1. Рог

Венера Западный

2.

Шея

2.

Шея;

3.

Основа; 18. Гнездо; 19. Вилы

Меркурий Северный

25.

Светило

16.

Оковы; 17. Желудок; 26. Лук; 27. Крылья

«лунными стоянками»,

так и с их

четверичными комплексами. Полярная звезда, называемая

«Тай

и»

(«Великое единое»;

см. т. 2) и

соотносимая

с

понятием

тай цзи

(«Великий предел»;

см.

т.

1), и

близлежащие незаходящие созвездия издревле служили

для

китайцев ориентирами,

благодаря которым легко было вычислить местоположение любой звезды. Координаты какой-

либо исследуемой звезды, даже если

она

скрылась

за

горизонт, можно было точно определить,

замечая,

где

находится

в

некий момент верхняя, приполюсная часть сегмента неба,

в

котором

эта звезда находится.

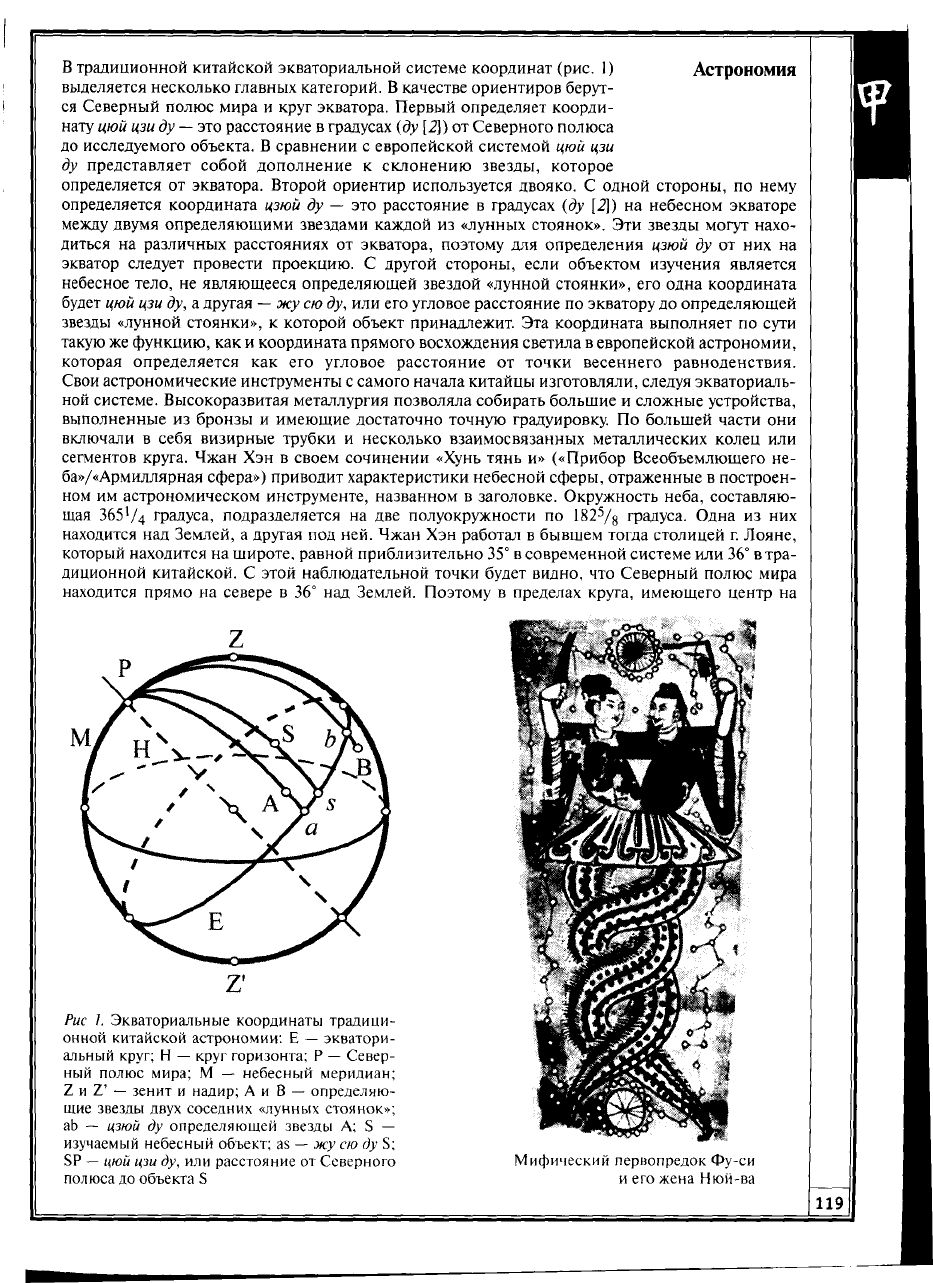

Звездная карта, составленная

в V в.

Сверху вниз: белый тигр

(Бай-ху),

чере-

паха, перевитая змеей

(Сюань-у),

крас-

ная птица

(Чжу-няо),

зелено-синий дра-

кон

(Цин-лун) —

рельефы эпохи Хань

на

каменном саркофаге

в

пров. Сычуань

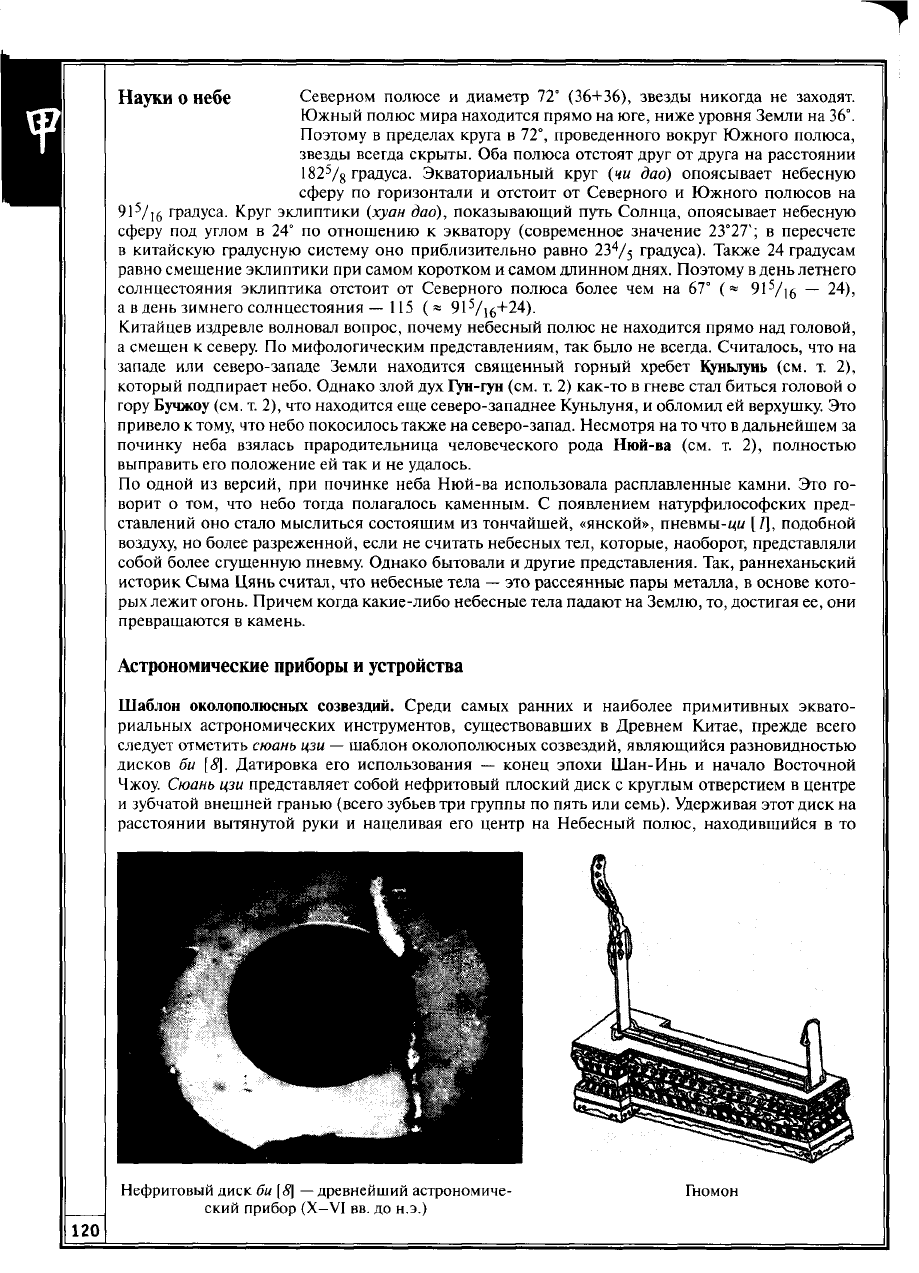

В традиционной китайской экваториальной системе координат (рис. 1) Астрономия

выделяется несколько главных категорий. В качестве ориентиров берут-

ся Северный полюс мира и круг экватора. Первый определяет коорди-

нату цюй цзи ду

—

это расстояние в градусах (ду [2]) от Северного полюса

до исследуемого объекта. В сравнении с европейской системой цюй цзи

ду

представляет собой дополнение к склонению звезды, которое

определяется от экватора. Второй ориентир используется двояко. С одной стороны, по нему

определяется координата

цзюй

ду — это расстояние в градусах (ду [2]) на небесном экваторе

между двумя определяющими звездами каждой из «лунных стоянок». Эти звезды могут нахо-

диться на различных расстояниях от экватора, поэтому для определения

цзюй

ду от них на

экватор следует провести проекцию. С другой стороны, если объектом изучения является

небесное тело, не являющееся определяющей звездой «лунной стоянки», его одна координата

будет цюй цзи ду, а другая — жу сю ду, или его угловое расстояние по экватору до определяющей

звезды «лунной стоянки», к которой объект принадлежит. Эта координата выполняет по сути

такую же функцию, как и координата прямого восхождения светила в европейской астрономии,

которая определяется как его угловое расстояние от точки весеннего равноденствия.

Свои астрономические инструменты с самого начала китайцы изготовляли, следуя экваториаль-

ной системе. Высокоразвитая металлургия позволяла собирать большие и сложные устройства,

выполненные из бронзы и имеющие достаточно точную градуировку. По большей части они

включали в себя визирные трубки и несколько взаимосвязанных металлических колец или

сегментов круга. Чжан Хэн в своем сочинении «Хунь тянь и» («Прибор Всеобъемлющего не-

ба»/«Армиллярная сфера») приводит характеристики небесной сферы, отраженные в построен-

ном им астрономическом инструменте, названном в заголовке. Окружность неба, составляю-

щая 365'/4 градуса, подразделяется на две полуокружности по 182

5

/

8

градуса. Одна из них

находится над Землей, а другая под ней. Чжан Хэн работал в бывшем тогда столицей г. Лояне,

который находится на широте, равной приблизительно 35° в современной системе или 36° в тра-

диционной китайской. С этой наблюдательной точки будет видно, что Северный полюс мира

находится прямо на севере в 36° над Землей. Поэтому в пределах круга, имеющего центр на

Рис 1.

Экваториальные координаты традици-

онной китайской астрономии:

Е —

экватори-

альный круг;

Н —

круг горизонта;

Р —

Север-

ный полюс мира;

М —

небесный меридиан;

Z

и 2' —

зенит

и

надир;

А и В —

определяю-

щие звезды двух соседних «лунных стоянок»;

аЬ

—

цзюй

ду

определяющей звезды

А; Б —

изучаемый небесный объект;

ав — жу сю ду 5;

БР

— цюй цзи ду, или

расстояние

от

Северного

полюса

до

объекта

Б

Мифический первопредок Фу-си

и

его

жена Нюй-ва

Науки

О

небе

Северном полюсе и диаметр 72° (36+36), звезды никогда не заходят.

Южный полюс мира находится прямо на юге, ниже уровня Земли на 36°.

Поэтому в пределах круга в 72°, проведенного вокруг Южного полюса,

звезды всегда скрыты. Оба полюса отстоят друг от друга на расстоянии

182

5

/

8

градуса. Экваториальный круг (чи дао) опоясывает небесную

сферу по горизонтали и отстоит от Северного и Южного полюсов на

91

5

/]б

градуса. Круг эклиптики (хуан дао), показывающий путь Солнца, опоясывает небесную

сферу под углом в 24° по отношению к экватору (современное значение 23°27'; в пересчете

в китайскую градусную систему оно приблизительно равно

23

4

/

5

градуса). Также 24 градусам

равно смещение эклиптики при самом коротком и самом длинном днях. Поэтому в день летнего

солнцестояния эклиптика отстоит от Северного полюса более чем на 67° (<*

91

5

/1б

~~ 24),

а в день зимнего солнцестояния — 115 (=

91

5

/1б

+

24).

Китайцев издревле волновал вопрос, почему небесный полюс не находится прямо над головой,

а смещен к северу. По мифологическим представлениям, так было не всегда. Считалось, что на

западе или северо-западе Земли находится священный горный хребет Куньлунь (см. т. 2),

который подпирает небо. Однако злой дух Гун-гун (см. т. 2) как-то в гневе стал биться головой о

гору Бучжоу (см. т. 2), что находится еще северо-западнее Куньлуня, и обломил ей верхушку. Это

привело к тому, что небо покосилось также на северо-запад. Несмотря на то что в дальнейшем за

починку неба взялась прародительница человеческого рода Нюй-ва (см. т. 2), полностью

выправить его положение ей так и не удалось.

По одной из версий, при починке неба Нюй-ва использовала расплавленные камни. Это го-

ворит о том, что небо тогда полагалось каменным. С появлением натурфилософских пред-

ставлений оно стало мыслиться состоящим из тончайшей, «янской», пневмы-ч" [/], подобной

воздуху, но более разреженной, если не считать небесных тел, которые, наоборот, представляли

собой более сгущенную пневму. Однако бытовали и другие представления. Так, раннеханьский

историк Сыма Цянь считал, что небесные тела — это рассеянные пары металла, в основе кото-

рых лежит огонь. Причем когда какие-либо небесные тела падают на Землю, то, достигая ее, они

превращаются в камень.

Астрономические приборы

и

устройства

Шаблон околополюсных созвездий. Среди самых ранних и наиболее примитивных эквато-

риальных астрономических инструментов, существовавших в Древнем Китае, прежде всего

следует отметить стань цзи — шаблон околополюсных созвездий, являющийся разновидностью

дисков би [8\. Датировка его использования — конец эпохи Шан-Инь и начало Восточной

Чжоу. Сюань цзи представляет собой нефритовый плоский диск с круглым отверстием в центре

и зубчатой внешней гранью (всего зубьев три группы по пять или семь). Удерживая этот диск на

расстоянии вытянутой руки и нацеливая его центр на Небесный полюс, находившийся в то

Нефритовый диск би \8\ — древнейший астрономиче- Гномон

ский прибор (Х-VI вв. до н.э.)

120

время близко к звезде 3 Малой Медведицы (Цгеае Мшопв; в настоящее

Астрономия

время полюс совпадает с « игеае Мтопв), древнекитайский астроном

мог наблюдать взаиморасположение особенно значимых звезд в тех или

иных крошечных вырезах на грани инструмента.

Гномон. Судя по письменным источникам, гномон (би [11], ту гуй —

«земной скипетр», жи гуй и — «прибор солнечной тени») был известен в Китае в VII в. до н.э.

Уже тогда этот инструмент использовался как для чисто астрономических целей, так и для

определения южного направления, что было необходимо, например, для установления

правильной пространственной ориентации построек. В частности, в «Ши цзине» («Канон

поэзии»; см. т. 1), в песне «Созвездие Дин высоко наконец» (I, IV, 6) он упоминается

в связи со строительством в 659 г. до н.э. вэйским князем Вэнь-гуном новой столицы в мест-

ности Чу (Чуцю). В Древней Греции на несколько десятилетий позже гномон использовал

Анаксимандр (610—540 до н.э.). Гномон является достаточно простым астрономическим

устройством. Поэтому, а также учитывая высокий уровень развития и государственный статус

древнекитайской астрономии, можно предположить, что он использовался и ранее китайскими

учеными. Вполне вероятно, он был установлен уже в Обсерватории Чжоу-гуна при ее строи-

тельстве.

Древнекитайский гномон представлял собой вертикально установленный шест высотой обычно

около 1,5—3 м. Приблизительно в 500 г. Цзу Гэн сделал бронзовый прибор, в котором были

объединены гномон и горизонтальная линейка для измерения длины тени. По форме эта линей-

ка представляла собой прямоугольную площадку в основании гномона, на которой он и крепил-

ся.

По длине полуденной тени на этой площадке определяли моменты зимнего и летнего

солнцестояний, весеннего и осеннего равноденствий.

Ученый Го Шоу-цзин в конце XIII в. создал устройство, называемое «определитель тени» (ин-

фу),

которое дало возможность более четкого наблюдения края тени гномона. Это устройство

фокусировало солнечный свет через крошечное отверстие в середине медной пластины, которая

крепилась на шарнирах, позволявших сориентировать ее точно по отношению к Солнцу. Не

ясно,

помещалась ли эта пластина на вершине гномона или на том месте линейки, куда дохо-

дила тень от него. Но от света, проходящего через отверстие на линейке, образовывалось пятно

«не больше зернышка риса», внутри которого была видна тень крестовины, которая, видимо,

размещалась на вершине гномона.

«Определитель тени» открыл путь использованию более длинных гномонов для достижения

большей точности. Так, новое здание Обсерватории Чжоу-гуна, построенное под руководством

того же самого Го Шоу-цзина, было оборудовано гномоном высотой 13,33 м, которая в четыре

раза превышала тогдашний стандарт. Гномон помещался в нише по центру башни, а тень от него

измерялась по 40-метровой горизонтальной каменной линейке, находившейся на поверхности

земли с северной стороны от башни. На поверхности этой линейки были сделаны две

продольные ложбинки, в которые заливалась вода, чтобы точно установить горизонтальный

уровень. Дошедшая до наших дней башня была реконструирована при династии Мин. Гномон

не сохранился.

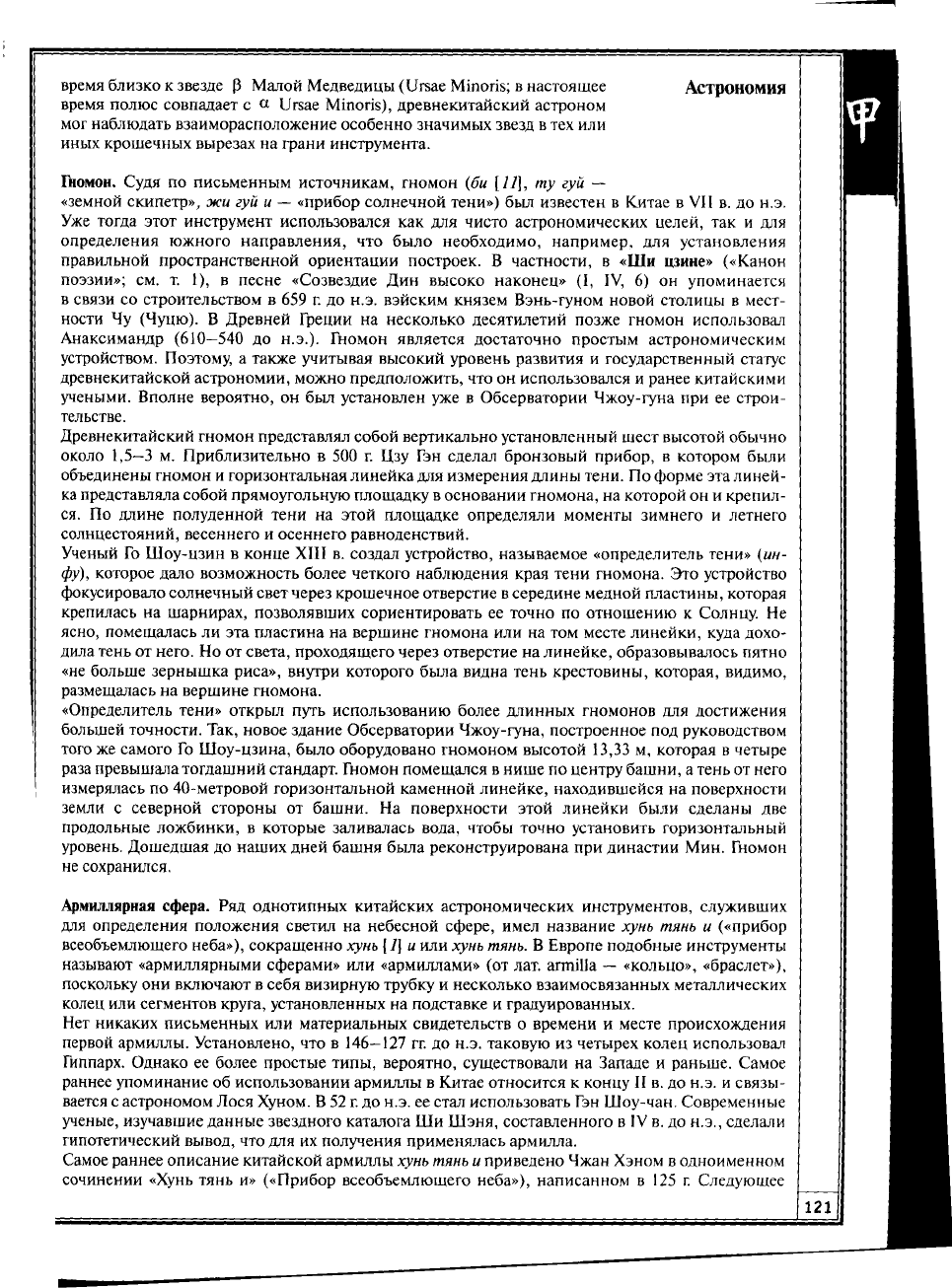

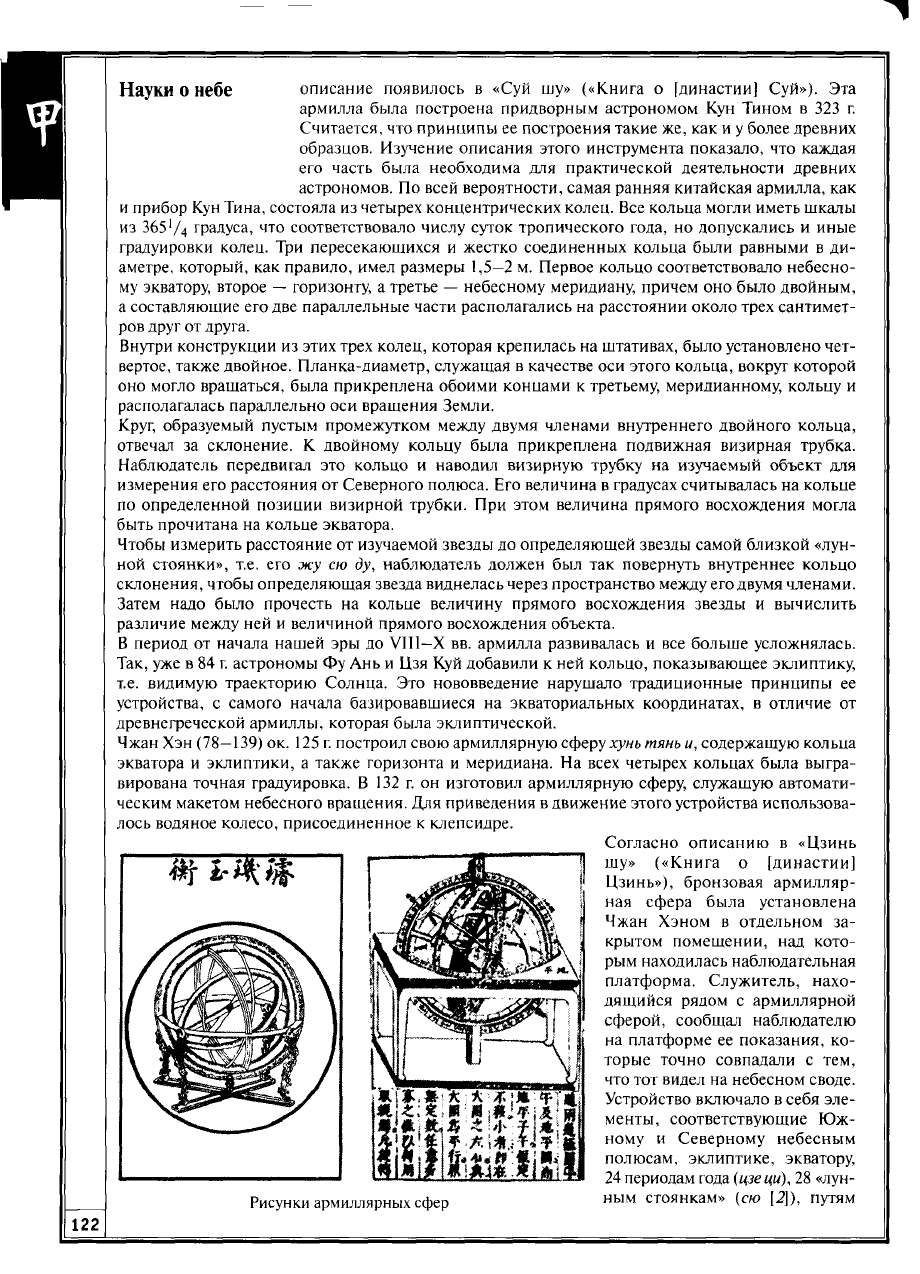

Армиллярная сфера. Ряд однотипных китайских астрономических инструментов, служивших

для определения положения светил на небесной сфере, имел название хунь тянь и («прибор

всеобъемлющего неба»), сокращенно хунь [1] и или хунь тянь. В Европе подобные инструменты

называют «армиллярными сферами» или «армиллами» (от лат. агтШа — «кольцо», «браслет»),

поскольку они включают в себя визирную трубку и несколько взаимосвязанных металлических

колец или сегментов круга, установленных на подставке и градуированных.

Нет никаких письменных или материальных свидетельств о времени и месте происхождения

первой армиллы. Установлено, что в 146—127 гг. до н.э. таковую из четырех колец использовал

Гиппарх. Однако ее более простые типы, вероятно, существовали на Западе и раньше. Самое

раннее упоминание об использовании армиллы в Китае относится к концу II в. до н.э. и связы-

вается с астрономом Лося Хуном. В 52 г. до н.э. ее стал использовать Гэн Шоу-чан. Современные

ученые, изучавшие данные звездного каталога Ши Шэня, составленного в IV в. до н.э., сделали

гипотетический вывод, что для их получения применялась армилла.

Самое раннее описание китайской армиллы хунь тянь и приведено Чжан Хэном в одноименном

сочинении «Хунь тянь и» («Прибор всеобъемлющего неба»), написанном в 125 г. Следующее

Науки

О

небе

описание появилось

в

«Суй

шу»

(«Книга

о

[династии] Суй»).

Эта

армилла была построена придворным астрономом

Кун

Тином

в 323 г.

Считается,

что

принципы

ее

построения такие же,

как и у

более древних

образцов. Изучение описания этого инструмента показало,

что

каждая

его часть была необходима

для

практической деятельности древних

астрономов.

По

всей вероятности, самая ранняя китайская армилла,

как

и прибор Кун Тина, состояла

из

четырех концентрических колец. Все кольца могли иметь шкалы

из

365'/4

градуса,

что

соответствовало числу суток тропического года,

но

допускались

и

иные

градуировки колец.

Три

пересекающихся

и

жестко соединенных кольца были равными

в ди-

аметре, который,

как

правило, имел размеры

1,5—2 м.

Первое кольцо соответствовало небесно-

му экватору, второе — горизонту,

а

третье — небесному меридиану, причем

оно

было двойным,

а составляющие его две параллельные части располагались

на

расстоянии около трех сантимет-

ров друг

от

друга.

Внутри конструкции

из

этих трех колец, которая крепилась

на

штативах, было установлено чет-

вертое, также двойное. Планка-диаметр, служащая

в

качестве

оси

этого кольца, вокруг которой

оно могло вращаться, была прикреплена обоими концами

к

третьему, меридианному, кольцу

и

располагалась параллельно

оси

вращения Земли.

Круг, образуемый пустым промежутком между двумя членами внутреннего двойного кольца,

отвечал

за

склонение.

К

двойному кольцу была прикреплена подвижная визирная трубка.

Наблюдатель передвигал

это

кольцо

и

наводил визирную трубку

на

изучаемый объект

для

измерения

его

расстояния

от

Северного полюса. Его величина

в

градусах считывалась

на

кольце

по определенной позиции визирной трубки.

При

этом величина прямого восхождения могла

быть прочитана

на

кольце экватора.

Чтобы измерить расстояние

от

изучаемой звезды

до

определяющей звезды самой близкой «лун-

ной стоянки»,

т.е. его жу сю ду,

наблюдатель должен

был так

повернуть внутреннее кольцо

склонения, чтобы определяющая звезда виднелась через пространство между его двумя членами.

Затем надо было прочесть

на

кольце величину прямого восхождения звезды

и

вычислить

различие между

ней и

величиной прямого восхождения объекта.

В период

от

начала нашей

эры до

VIII—X

вв.

армилла развивалась

и все

больше усложнялась.

Так,

уже в 84

г. астрономы

Фу

Ань

и Цзя Куй

добавили

к ней

кольцо, показывающее эклиптику,

т.е.

видимую траекторию Солнца.

Это

нововведение нарушало традиционные принципы

ее

устройства,

с

самого начала базировавшиеся

на

экваториальных координатах,

в

отличие

от

древнегреческой армиллы, которая была эклиптической.

Чжан

Хэн

(78—139) ок. 125 г. построил свою армиллярную сферу хуньтянь и, содержащую кольца

экватора

и

эклиптики,

а

также горизонта

и

меридиана.

На

всех четырех кольцах была выгра-

вирована точная градуировка.

В 132 г. он

изготовил армиллярную сферу, служащую автомати-

ческим макетом небесного вращения.

Для

приведения

в

движение этого устройства использова-

лось водяное колесо, присоединенное

к

клепсидре.

Согласно описанию

в

«Цзинь

шу» («Книга

о

[династии]

Цзинь»), бронзовая армилляр-

ная сфера была установлена

Чжан Хэном

в

отдельном

за-

крытом помещении,

над

кото-

рым находилась наблюдательная

платформа. Служитель, нахо-

дящийся рядом

с

армиллярной

сферой, сообщал наблюдателю

на платформе

ее

показания,

ко-

торые точно совпадали

с тем,

что

тот

видел

на

небесном своде.

Устройство включало

в

себя эле-

менты, соответствующие

Юж-

ному

и

Северному небесным

полюсам, эклиптике, экватору,

24 периодам года (цзе

им),

28 «лун-

Рисунки армиллярных сфер

ным

стоянкам»

(сю [2]),

путям