Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

Солнца, Луны и пяти планет. Таким образом, прибор Чжан Хэна сов-

Астрономия

мещал в себе армиллярную сферу, небесный глобус и планетарий.

Посредством системы зубчатых колес данный прибор был связан с ме-

ханическим бронзовым деревом (выполненным по подобию ли цзя —

«календарного дерева», по преданию, росшего на ступеньках дома

мифического правителя Яо; см. т. 2), на котором каждый день в течение

первых 15 дней месяца «вырастало» по одному бронзовому листу, а в течение последующих

15 дней — «опадало»; если месяц состоял не из 30, а из 29 дней, то последний лист не падал,

а «увядал». Во время войны в V в. н.э. армиллярная сфера Чжан Хэна была уничтожена. Однако

по ее частичному описанию в VII—VIII вв. были построены аналогичные приборы. На Западе

автоматический астрономический прибор, а именно телескоп, который мог следовать за

видимым движением небесных тел, впервые был предложен в 1670 г. Робертом Гуком. Однако по

техническим причинам он был построен только в 1824 г. Йозефом Фраунгофером.

В 633 г. танский придворный астроном Ли Чунь-фэн, уполномоченный императором Тай-

цзуном, приспособил к армилле кольцо, соответствующее лунной траектории. Поскольку эклип-

тика и лунные траектории ежедневно движутся вслед за вращением небесной сферы, кольца,

символизирующие эти траектории, должны были быть соответственно подвижны. Учитывая

это,

Ли Чунь-фэн построил «прибор корректировки трех времен» (сань чэнь и), представляющий

собой набор трех пересекающихся колец, параллельных соответственно эклиптике, лунной

траектории и экватору. Эти кольца помещались внутри внешнего комплекса колец и могли быть

приведены в околополюсное вращение.

Кольцо экватора в сань чэнь и имело просверленные метки, каждая из которых символизировала

экваториальную позицию определяющей звезды соответствующей «лунной стоянки». Когда на-

блюдатель, вращая это кольцо, настраивал его на определяющую звезду, другие два кольца

в этом наборе автоматически устанавливались соответственно по эклиптике и лунной траекто-

рии. Кроме того, на кольце эклиптики были сделаны 249 пар отверстий для регулирования

кольца лунной траектории. Как только узел эклиптики и лунных траекторий отодвигался назад

по эклиптике в конце каждого нодического месяца, наблюдатель мог передвинуть кольцо лун-

ной траектории и установить его на другой паре отверстий на кольце эклиптики, делая кольцо

лунной траектории более соответствующим ее наблюдению. Этот образец инженерного изя-

щества на практике не позволял делать наблюдения более точными. Поскольку позиции эклип-

тики и лунной траектории естественно изменялись, наблюдатель, хотя и корректировал армил-

лу с помощью сань чэнь и, когда начинал использовать визирную трубку, все же обнаруживал,

что его измерения всегда запаздывали.

Армилла, построенная 90 годами позже буддийским монахом и астрономом И-сином (Чжан

Суй, 683—727; см. т. 2) с помощником Лян Лин-цзанем, ознаменовала кульминационный мо-

мент в тенденции к комплексному построению такого типа астрономических инструментов.

В ней было использовано эклиптически установленное кольцо небесной широты. В целом она

Копии армиллярных сфер, созданных в эпоху Мин (из экспозиции музея Пекинской обсерватории)

Науки о небе

была сложнейшим инструментом, состоящим

из

семи различных колец.

Работать

с ним

было достаточно трудоемко.

Во второй половине эпохи Северной Сунь, благодаря прогрессу

в

мате-

матике, астрономы получили возможность производить преобразования

между различными системами координат,

в

частности, между эквато-

риальной, эклиптической

и

системой координат лунной траектории.

Ученые

все

более осознавали,

что

намного проще преобразовывать экваториальную величину,

которая вполне удобочитаема

на

армилле,

в

величину эклиптики,

а

также что лучше рассчитать

лунную траекторию,

чем

тратить усилия

для

выяснения

ее

параметров непосредственно

с по-

мощью инструментов.

Выдающийся ученый-энциклопедист

XI в.

Шэнь

Ко

(1031—1095) задавал

тон в

этом новом под-

ходе.

Он

упростил армиллу, первым убрав кольцо лунной траектории, использование которого

было более трудоемким

и

давало менее точные результаты, чем другие ее детали. Таким образом,

начался процесс упрощения, будучи согласованным

в

теории

с

новыми астрометрическими

методами, основанными

на

преобразовании различных координат.

Небесный глобус. Первое китайское упоминание

о

небесном глобусе (хунь

сян)

относится

ко

времени правления императора У-ди (140—87

до

н.э.). Сделал его астроном Лося Хун. Глобус

мог

вращаться

и

имел

на

своей поверхности изображения всех известных

в то

время светил. Сферу

глобуса обрамляли

две

металлические дуги, соответствующие небесному экватору

и

меридиану

места,

с

которого могло производиться наблюдение

за

небом.

С

помощью этого глобуса можно

было определять время восхода

и

захода звезд

и

Солнца,

а

также моменты прохождения звезд

через меридиан.

При династии

Тан в 725 г.

И-син

с

помощником

Лян

Лин-цзанем изготовил бронзовый небес-

ный глобус,

на

поверхности которого были выгравированы изображения созвездий

и

небесного

экватора. Устройство приводилось

в

действие водой (которая равномерно выливалась

из

клепсидры

на

водяное колесо

с

чашечками

на

ободе, связанное

с

шестеренчатым передаточным

механизмом)

и

делало полный оборот

в

течение суток, точно согласуя свое движение

с

реальным

движением небесных светил. Вокруг небесного глобуса располагались два подвижных зубчатых

кольца,

на

которых было установлены шарики, обозначавшие Солнце

и

Луну

и

вращавшиеся

в согласии

с их

ритмами. Кроме того,

к

глобусу были присоединены посредством системы

зубчатых передач

две

деревянные фигуры. Одна

из них

через каждые четверть часа автома-

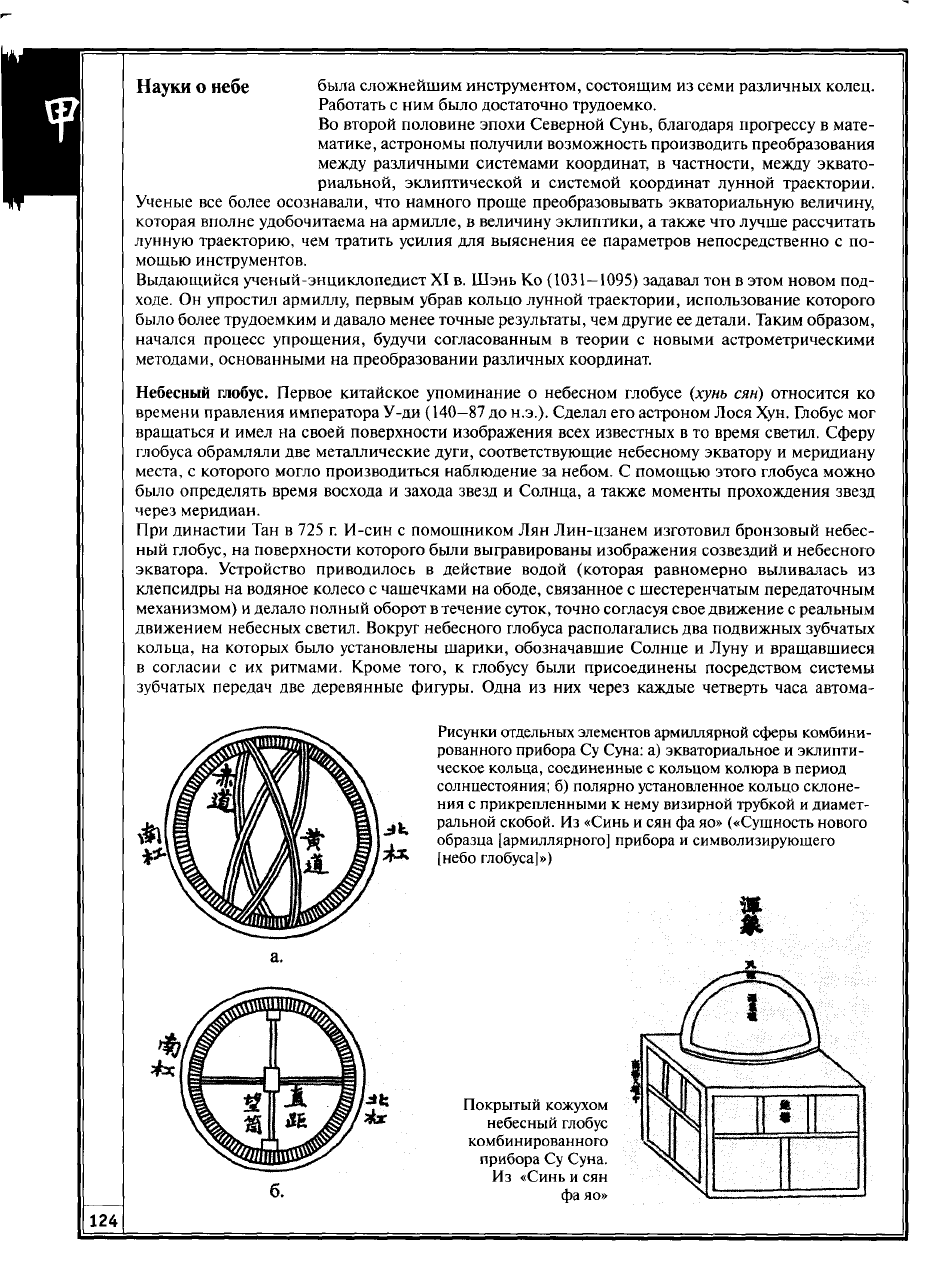

Рисунки отдельных элементов армиллярной сферы комбини-

рованного прибора

Су

Суна:

а)

экваториальное

и

эклипти-

ческое кольца, соединенные

с

кольцом колюра

в

период

солнцестояния;

б)

полярно установленное кольцо склоне-

ния

с

прикрепленными

к

нему визирной трубкой

и

диамет-

ральной скобой.

Из

«Синь

и

сян

фа

яо» («Сущность нового

образца [армиллярного] прибора

и

символизирующего

[небо глобуса]»)

б.

Покрытый кожухом

небесный глобус

комбинированного

прибора

Су

Суна.

Из «Синь

и сян

фа яо»

124

тически ударяла по барабану, а другая — каждый час производила удар в

Астрономия

колокол. Таким образом, была получена комбинация астрономического

инструмента и часов. Это были первые в мире механические часы, хотя

и с водяным приводом.

В 979 г. астроном Чжан Сы-сюнь сконструировал небесный глобус, ко-

торый приводился в движение ртутью. Он размещался в многоярусной

конструкции башенной формы высотой более трех метров. В этом приборе имелся набор дере-

вянных фигурок, семь из которых в определенный момент звонили в колокольчик или били в

барабан, а двенадцать фигурок появлялись по очереди через каждое двухчасье с дощечкой в ру-

ках, на которой был написан символ соответствующего времени суток.

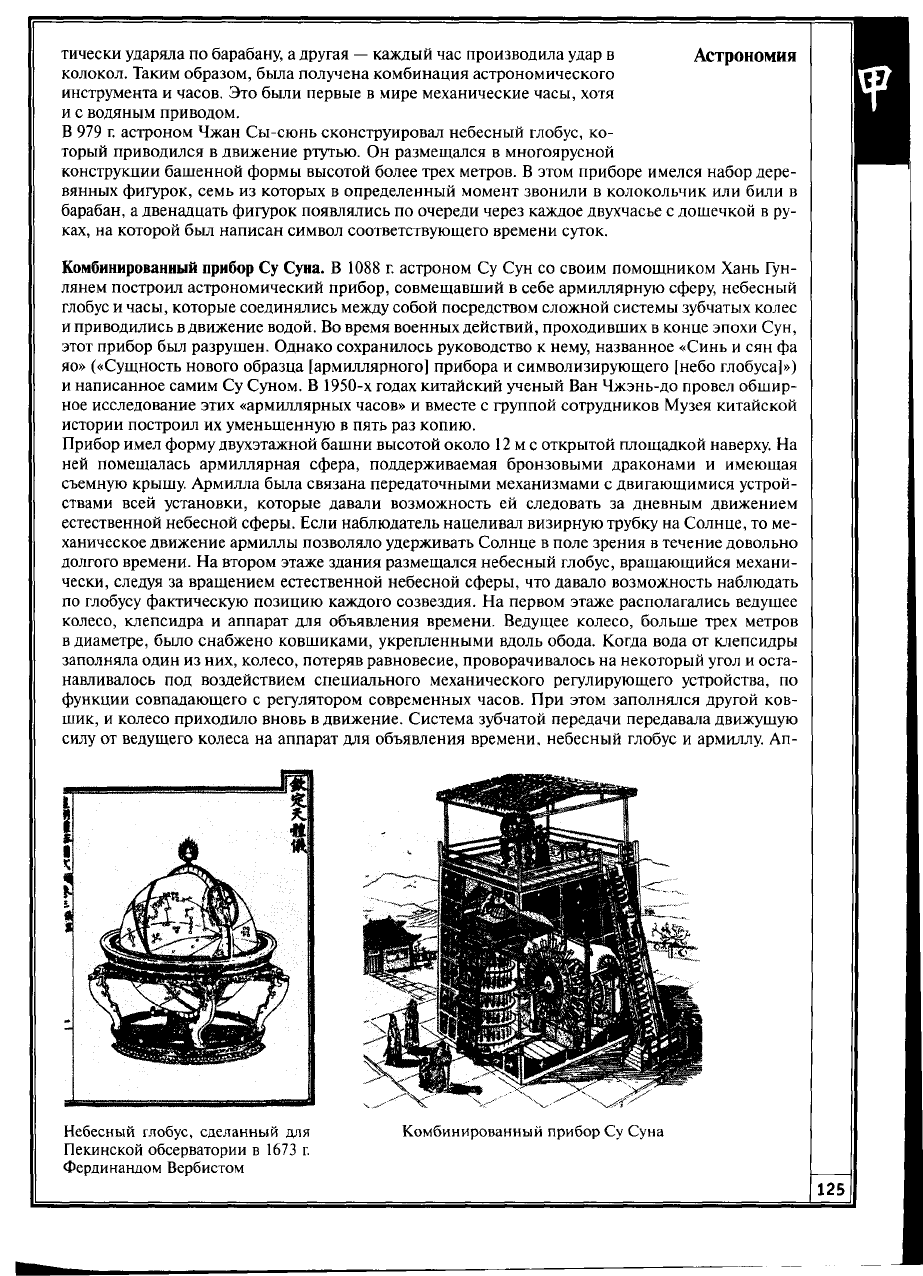

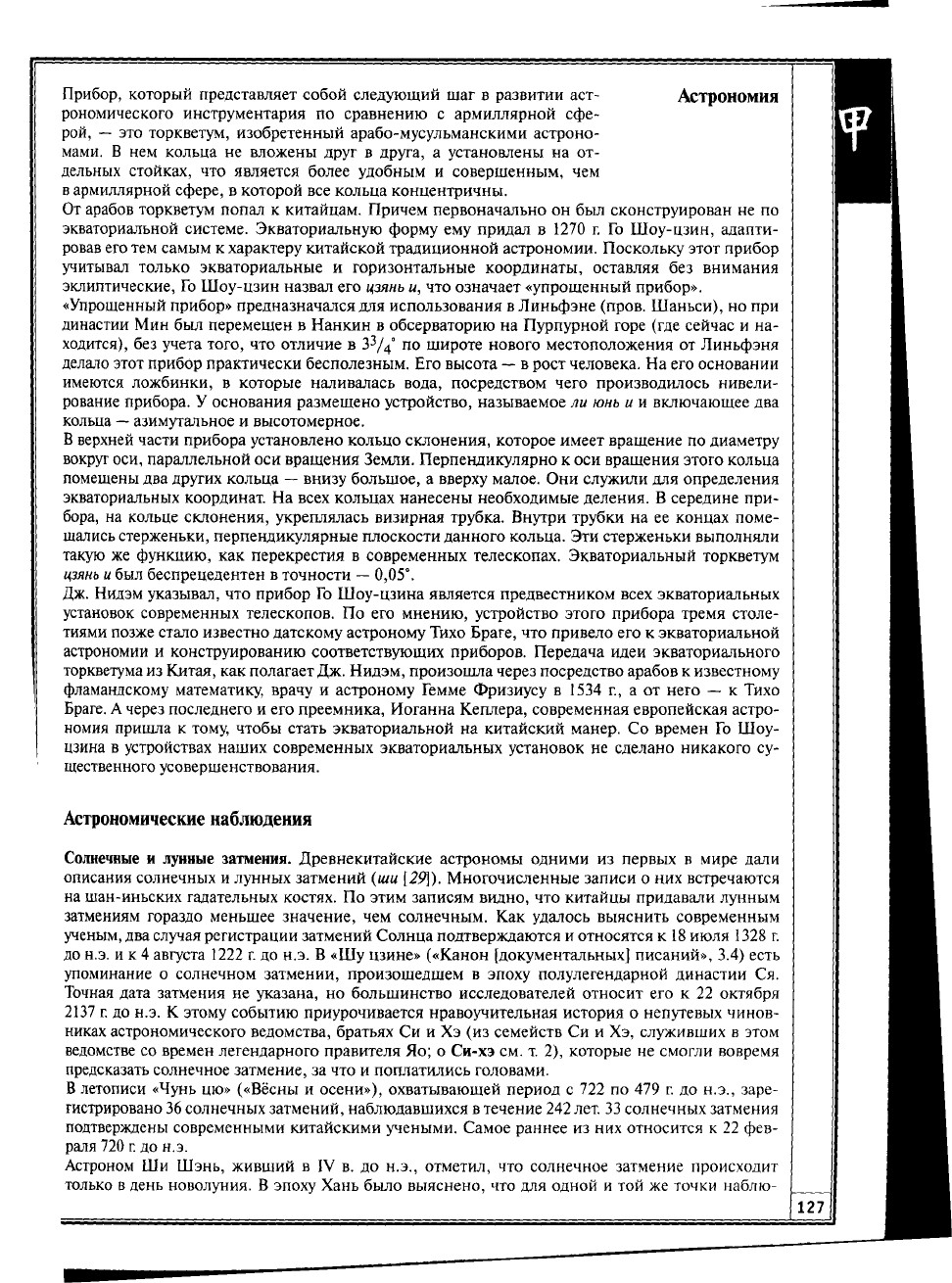

Комбинированный прибор Су Суна. В 1088 г. астроном Су Сун со своим помощником Хань Гун-

лянем построил астрономический прибор, совмещавший в себе армиллярную сферу, небесный

глобус и часы, которые соединялись между собой посредством сложной системы зубчатых колес

и приводились в движение водой. Во время военных действий, проходивших в конце эпохи Сун,

этот прибор был разрушен. Однако сохранилось руководство к нему, названное «Синь и сян фа

яо» («Сущность нового образца [армиллярного] прибора и символизирующего [небо глобуса]»)

и написанное самим Су Суном. В 1950-х годах китайский ученый Ван Чжэнь-до провел обшир-

ное исследование этих «армиллярных часов» и вместе с группой сотрудников Музея китайской

истории построил их уменьшенную в пять раз копию.

Прибор имел форму двухэтажной башни высотой около 12 м с открытой площадкой наверху. На

ней помещалась армиллярная сфера, поддерживаемая бронзовыми драконами и имеющая

съемную крышу. Армилла была связана передаточными механизмами с двигающимися устрой-

ствами всей установки, которые давали возможность ей следовать за дневным движением

естественной небесной сферы. Если наблюдатель нацеливал визирную трубку на Солнце, то ме-

ханическое движение армиллы позволяло удерживать Солнце в поле зрения в течение довольно

долгого времени. На втором этаже здания размещался небесный глобус, вращающийся механи-

чески, следуя за вращением естественной небесной сферы, что давало возможность наблюдать

по глобусу фактическую позицию каждого созвездия. На первом этаже располагались ведущее

колесо, клепсидра и аппарат для объявления времени. Ведущее колесо, больше трех метров

в диаметре, было снабжено ковшиками, укрепленными вдоль обода. Когда вода от клепсидры

заполняла один из них, колесо, потеряв равновесие, проворачивалось на некоторый угол и оста-

навливалось под воздействием специального механического регулирующего устройства, по

функции совпадающего с регулятором современных часов. При этом заполнялся другой ков-

шик, и колесо приходило вновь в движение. Система зубчатой передачи передавала движущую

силу от ведущего колеса на аппарат для объявления времени, небесный глобус и армиллу. Ап-

Небесный глобус, сделанный для Комбинированный прибор Су Суна

Пекинской обсерватории в 1673 г.

Фердинандом Вербистом

Науки

О небе

парат для объявления времени представлял собой пятиярусную пагоду,

расположенную у южной стенки нижнего этажа установки. На первом

ярусе имелись три дверцы. Каждый «большой час» (двухчасье — ши чэнь)

из левой дверцы показывалась деревянная фигурка человека, одетая

в красную (хун [4\) одежду и бившая в маленький колокол. При наступ-

лении середины каждого ши чэнь человечек в пурпурной (цзы [4]) одеж-

де,

показывавшийся из правой дверцы, бил в большой колокол, а каждый кэ [3[ из средней

дверцы выходил человечек в зеленой (люй [3]) одежде и ударял в барабан. На втором ярусе

появлялись в дверце одна за другой 24 куклы, держа таблички с надписью, объявляющей каждый

«малый час» (сяо ши [/]). На третьем ярусе размещалось 96 кукол, которые, показывая по оче-

реди таблички, объявили каждый кэ [3] из суточного набора в 100 кэ [3], за исключением

совпадающих с началом 1, 4, 7 и 10-го ши чэнь. Кукла на четвертом ярусе играла на цитре при

каждом гэн и чоу [3] — специально выделенных отрезках ночи. Таблички с названиями гэн ]2]

и чоу

[3]

показывали по очереди 25 кукол на пятом ярусе.

Гэн — это «ночные стражи», традиционно определяемые как пять «больших часов» с 7 ч. вечера

до 5 ч. утра. В модели Ван Чжэнь-до гэн рассматривается как единица времени, равная

'/5

длины

ночи, а чоу [3] — '/

5

Длины гэн. При этом они подчинены сезонному изменению длины ночи.

Поэтому в механизме часов было дополнительное регулировочное устройство, подстраивающее

ход часов под соответствующий сезон. Согласно другим описаниям, кукла на четвертом ярусе

отбивала на гонге только ночные стражи гэн, постоянные или варьирующиеся по четырем

«сезонам» цзи [18], а на пятом ярусе 38 кукол с табличками своим появлением отмечали

изменяющееся по 24 «сезонам» цзе ци время наступления вечера (хунь [/]), рассвета (сяо [4]),

восхода солнца (жи чу), заката (жило), ночных страж гэн и пр.

Комбинированный прибор Су Суна, совмещающий в себе армиллу, небесный глобус и часы, яв-

ляется убедительным доказательством творческих способностей китайских ученых и высокого

развития механики в традиционном Китае. Устройство слежения, изобретенное Су Суном более

девяти столетий назад, в настоящее время обязательно для любого экваториального телескопа.

Использовавшийся им регулятор — ключевой аппарат механических часов. Поэтому современ-

ные ученые высоко оценивают движимый водой часовой механизм данного прибора, видя в нем

возможного предка часов средневековой Европы.

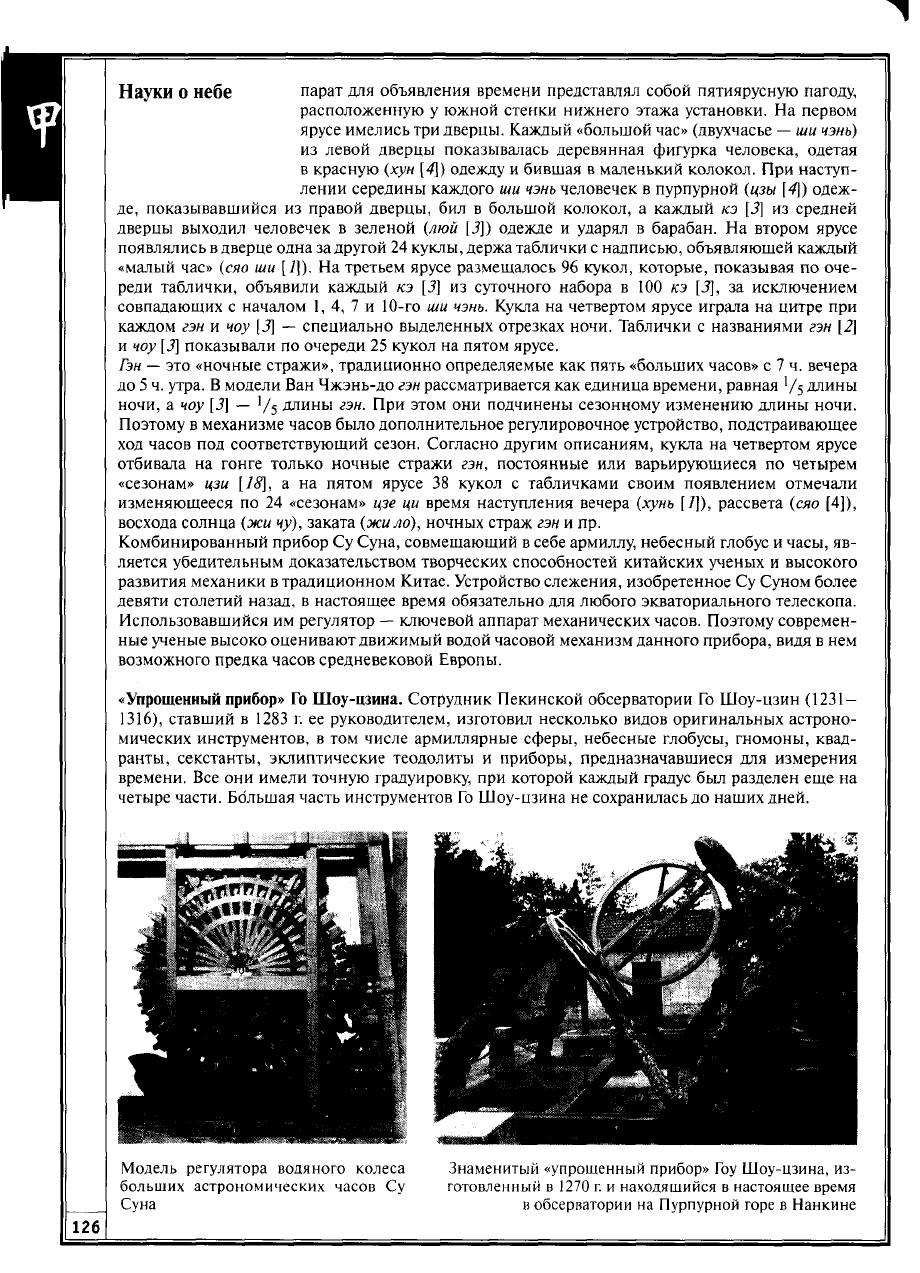

«Упрощенный прибор» Го Шоу-цзина. Сотрудник Пекинской обсерватории Го Шоу-цзин

(1231—

1316),

ставший в 1283 г. ее руководителем, изготовил несколько видов оригинальных астроно-

мических инструментов, в том числе армиллярные сферы, небесные глобусы, гномоны, квад-

ранты, секстанты, эклиптические теодолиты и приборы, предназначавшиеся для измерения

времени. Все они имели точную градуировку, при которой каждый градус был разделен еще на

четыре части. Большая часть инструментов Го Шоу-цзина не сохранилась до наших дней.

Прибор, который представляет собой следующий шаг в развитии аст-

Астрономия

рономического инструментария по сравнению с армиллярной сфе-

рой,

— это торкветум, изобретенный арабо-мусульманскими астроно-

мами. В нем кольца не вложены друг в друга, а установлены на от-

дельных стойках, что является более удобным и совершенным, чем

в армиллярной сфере, в которой все кольца концентричны.

От арабов торкветум попал к китайцам. Причем первоначально он был сконструирован не по

экваториальной системе. Экваториальную форму ему придал в 1270 г. Го Шоу-цзин, адапти-

ровав его тем самым к характеру китайской традиционной астрономии. Поскольку этот прибор

учитывал только экваториальные и горизонтальные координаты, оставляя без внимания

эклиптические, Го Шоу-цзин назвал его цзянь и, что означает «упрощенный прибор».

«Упрощенный прибор» предназначался для использования в Линьфэне (пров. Шаньси), но при

династии Мин был перемещен в Нанкин в обсерваторию на Пурпурной горе (где сейчас и на-

ходится), без учета того, что отличие в

3

3

/4°

по широте нового местоположения от Линьфэня

делало этот прибор практически бесполезным. Его высота

—

в рост человека. На его основании

имеются ложбинки, в которые наливалась вода, посредством чего производилось нивели-

рование прибора. У основания размещено устройство, называемое ли юнь и и включающее два

кольца

—

азимутальное и высотомерное.

В верхней части прибора установлено кольцо склонения, которое имеет вращение по диаметру

вокруг оси, параллельной оси вращения Земли. Перпендикулярно к оси вращения этого кольца

помещены два других кольца — внизу большое, а вверху малое. Они служили для определения

экваториальных координат. На всех кольцах нанесены необходимые деления. В середине при-

бора, на кольце склонения, укреплялась визирная трубка. Внутри трубки на ее концах поме-

шались стерженьки, перпендикулярные плоскости данного кольца. Эти стерженьки выполняли

такую же функцию, как перекрестия в современных телескопах. Экваториальный торкветум

цзянь и был беспрецедентен в точности — 0,05°.

Дж. Нидэм указывал, что прибор Го Шоу-цзина является предвестником всех экваториальных

установок современных телескопов. По его мнению, устройство этого прибора тремя столе-

тиями позже стало известно датскому астроному Тихо Браге, что привело его к экваториальной

астрономии и конструированию соответствующих приборов. Передача идеи экваториального

торкветума из Китая, как полагает Дж. Нидэм, произошла через посредство арабов к известному

фламандскому математику, врачу и астроному Гемме Фризиусу в 1534 г., а от него — к Тихо

Браге. А через последнего и его преемника, Иоганна Кеплера, современная европейская астро-

номия пришла к тому, чтобы стать экваториальной на китайский манер. Со времен Го Шоу-

цзина в устройствах наших современных экваториальных установок не сделано никакого су-

щественного усовершенствования.

Астрономические наблюдения

Солнечные и лунные затмения. Древнекитайские астрономы одними из первых в мире дали

описания солнечных и лунных затмений (ши [29]). Многочисленные записи о них встречаются

на шан-иньских гадательных костях. По этим записям видно, что китайцы придавали лунным

затмениям гораздо меньшее значение, чем солнечным. Как удалось выяснить современным

ученым, два случая регистрации затмений Солнца подтверждаются и относятся к 18 июля 1328 г.

до н.э. и к 4 августа 1222 г. до н.э. В «Шу цзине» («Канон [документальных] писаний», 3.4) есть

упоминание о солнечном затмении, произошедшем в эпоху полулегендарной династии Ся.

Точная дата затмения не указана, но большинство исследователей относит его к 22 октября

2137 г. до н.э. К этому событию приурочивается нравоучительная история о непутевых чинов-

никах астрономического ведомства, братьях Си и Хэ (из семейств Си и Хэ, служивших в этом

ведомстве со времен легендарного правителя Яо; о Си-хэ см. т. 2), которые не смогли вовремя

предсказать солнечное затмение, за что и поплатились головами.

В летописи «Чунь цю» («Вёсны и осени»), охватывающей период с 722 по 479 г. до н.э., заре-

гистрировано 36 солнечных затмений, наблюдавшихся в течение 242 лет. 33 солнечных затмения

подтверждены современными китайскими учеными. Самое раннее из них относится к 22 фев-

раля 720 г. до н.э.

Астроном Ши Шэнь, живший в IV в. до н.э., отметил, что солнечное затмение происходит

только в день новолуния. В эпоху Хань было выяснено, что для одной и той же точки наблю-

Науки

О

небе

дения затмения Солнца должны повторяться через

135

синодических

месяцев.

Это

число было выбрано

как

кратное синодического месяца

и нодического года.

Оно

учитывалось создателями календаря Сань-тун,

учрежденного

в 7

г.

до н.э.

Каноновед

Лю Сян

(77—6)

в «У

цзин

тун и»

(«Общие принципы

в „Пя-

тиканонии"») вполне определенно утверждал: «Это Луна закрывает

Солнце, когда совершается солнечное затмение». Более

чем

через столетие Чжан

Хэн

(78—139)

ясно объяснил причину лунного затмения

в

трактате «Лин сянь» («Законы одухотворения»),

изданном

в 118 г.: так как

Луна отражает солнечный свет,

она

будет

не

видна, проходя

в

тени,

брошенной Землей.

Исходя

из

идеи,

что

Луна светит отраженным светом, сунский ученый Шэнь

Ко

решил про-

демонстрировать

с

помощью простой модели,

как

меняются фазы Луны.

Он

взял

шар,

покры-

тый белым порошком,

и

стал направлять

на

него свет. Если свет исходил

со

стороны наблю-

дателя,

то он

видел освещенной всю ближайшую

к

нему сторону шара. Если свет исходил сбоку,

то освещенная часть шара напоминала ущербную Луну. Подобным образом

он мог бы

смоде-

лировать

и

феномен лунного затмения,

но

сведений

на

этот счет

не

обнаружено.

Древнекитайские астрономы

не

довольствовались общим знакомством

с

затмениями,

но

стре-

мились развивать систематические методы вычисления, позволяющие обеспечить более точные

предсказания. Ученые, разработавшие календарь Цянь-сян

в 206 г.,

получили величину

6° для

угла пересечения между эклиптикой

и

лунной траекторией,

что

было очень точно

для

того вре-

мени.

Они

также предсказали,

что

солнечное затмение

не

может произойти, если Луна нахо-

дится

на

расстоянии

от

узловой точки, превышающем

15°. Эта

формула была принята более

поздними поколениями астрономов

и

составила суть концепции предела затмения. Поскольку

по этой причине исследования сочетаний солнечных

и

лунных циклов значительно продви-

нулись, предсказания затмений стали

в

целом более точными.

Живший

в III в.

астроном

Ян Вэй

указывал,

что

солнечные

и

лунные затмения могут быть

полными

и

частичными. Календарь Цзин-чу, предложенный

Ян

Вэем

в 237 г., был

первым,

где

в каждом предсказании затмения учитывались градусы затмения

и

определенная часть диска,

на

которой должен

был

произойти первый контакт.

В начале VII

в.

астроном Лю Чжо построил теорию солнечных затмений, принимающую

во

вни-

мание видимое изменение относительного положения Солнца

и

Луны, являющееся результа-

том, как

он

объяснял, отдаленности наблюдателя

от

центра Земли.

По

сути,

он

впервые

в

китай-

ской астрономии,

но на

восемь столетий позже Гиппарха, подошел

к

представлению

о

параллак-

се,

т.е.

видимом смещении небесных объектов вследствие перемещения наблюдателя (напри-

мер,

при

суточном параллаксе такое перемещение обусловлено вращением Земли). Развивая идеи

Лю Чжо,

в

VIII

в.

И-син провел эксперименты

по

предсказанию затмений

из

различных мест.

До эпохи

Тан для

предсказаний солнечных затмений использовался цикл

в 135

синодических

месяцев.

В

VIII

в.

разработчики календаря

У-цзи

выбрали новый цикл

в 358

синодических

ме-

сяцев,

что

является удвоенной величиной ньюкомовского периода, введенного американским

астрономом

С.

Ньюкомом

в XIX в. В 1199 г.

китайские астрономы самостоятельно получили

число цикла затмений, которое

на

Западе было известно

как

сарос (223 синодических месяца

*

6585'/з Дня

*

18

лет и

11

'/з

Дня)

и

использовалось еще

в

VI

в. до

н.э. персами.

В

XI в.

Шэнь

Ко в

«Мэнси

би

тань» («Записки

из

Мэнси») отмечал,

что

эклиптика

и

лунная

траектория находятся

не в

одной

и той же

плоскости,

но

пересекаются,

и

что никакое затмение

не произойдет, если Солнце

и

Луна

не

находятся

на

одной долготе

и

приблизительно одной

широте,

т.е.

если

их

траектории

не

пересекаются. Шэнь

Ко

далее указал,

что от

точности

пересечения зависит, будет

ли

затмение полным

или

частичным.

Творивший

в

XIII—XIV вв. астроном

Го

Шоу-цзин, унаследовав достижения китайских ученых

за предыдущие сотни лет, смог разработать технику предсказаний затмений, оказавшуюся

в то

время среди самых передовых

в

мире.

Прецессия.

В

исследовании феномена прецессии, следствием которой является небольшое

смещение точек равноденствий

и

солнцестояний навстречу кажущемуся годичному движению

Солнца, астрономы Китая отставали

от

греков

на

450—460 лет. Долгое время

они

думали,

что

Солнце совершает движение

по

своей орбите

из

года

в год

совершенно одинаково.

Это, в

част-

ности, было причиной того,

что они

установили тропический

год в

365,25 дней

и

разделили

естественную небесную сферу

на

такое

же

количество градусов.

К открытию феномена прецессии китайцы подошли, изучая положение точки

не

весеннего

равноденствия,

как это

делали греки,

а

зимнего солнцестояния

—

относительной позиции

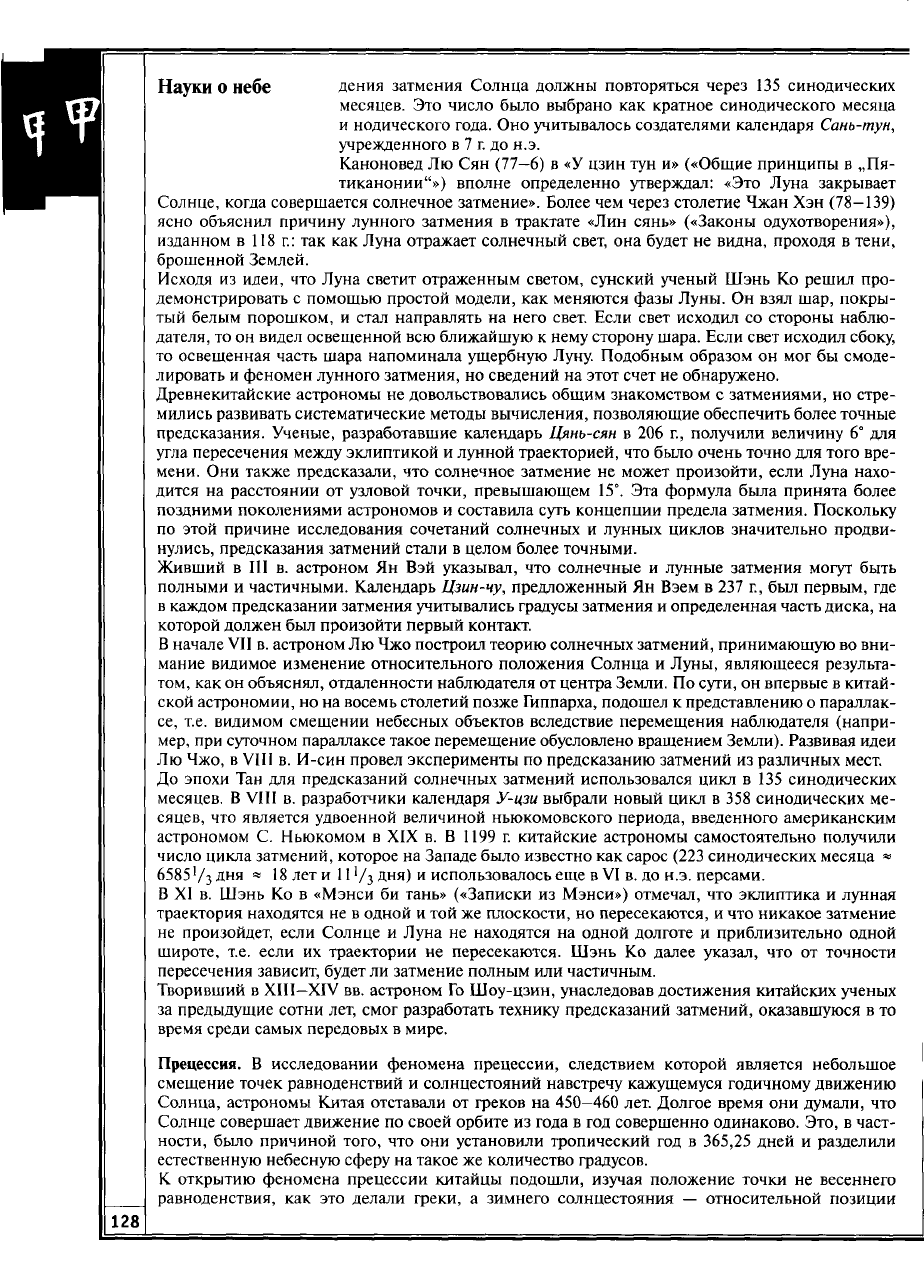

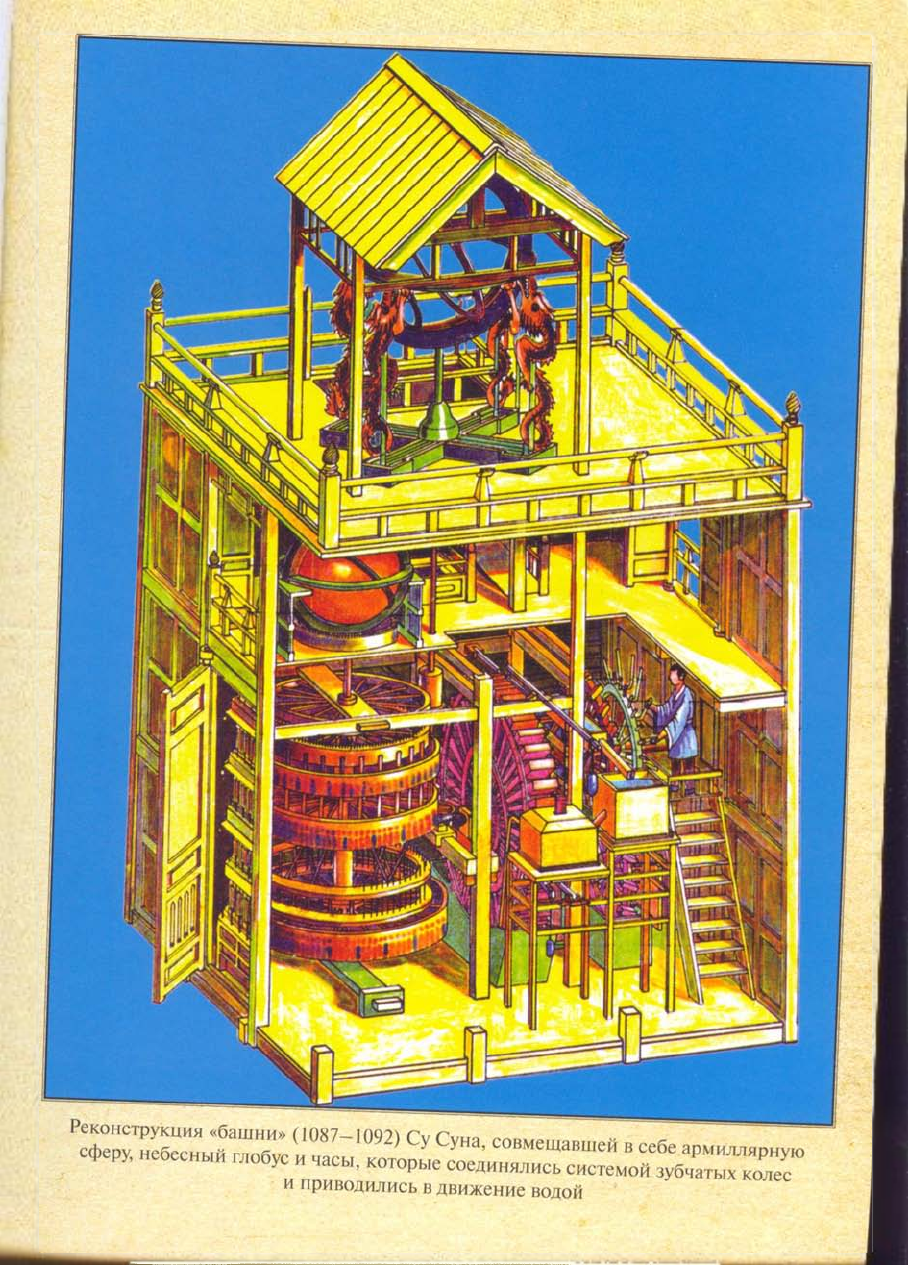

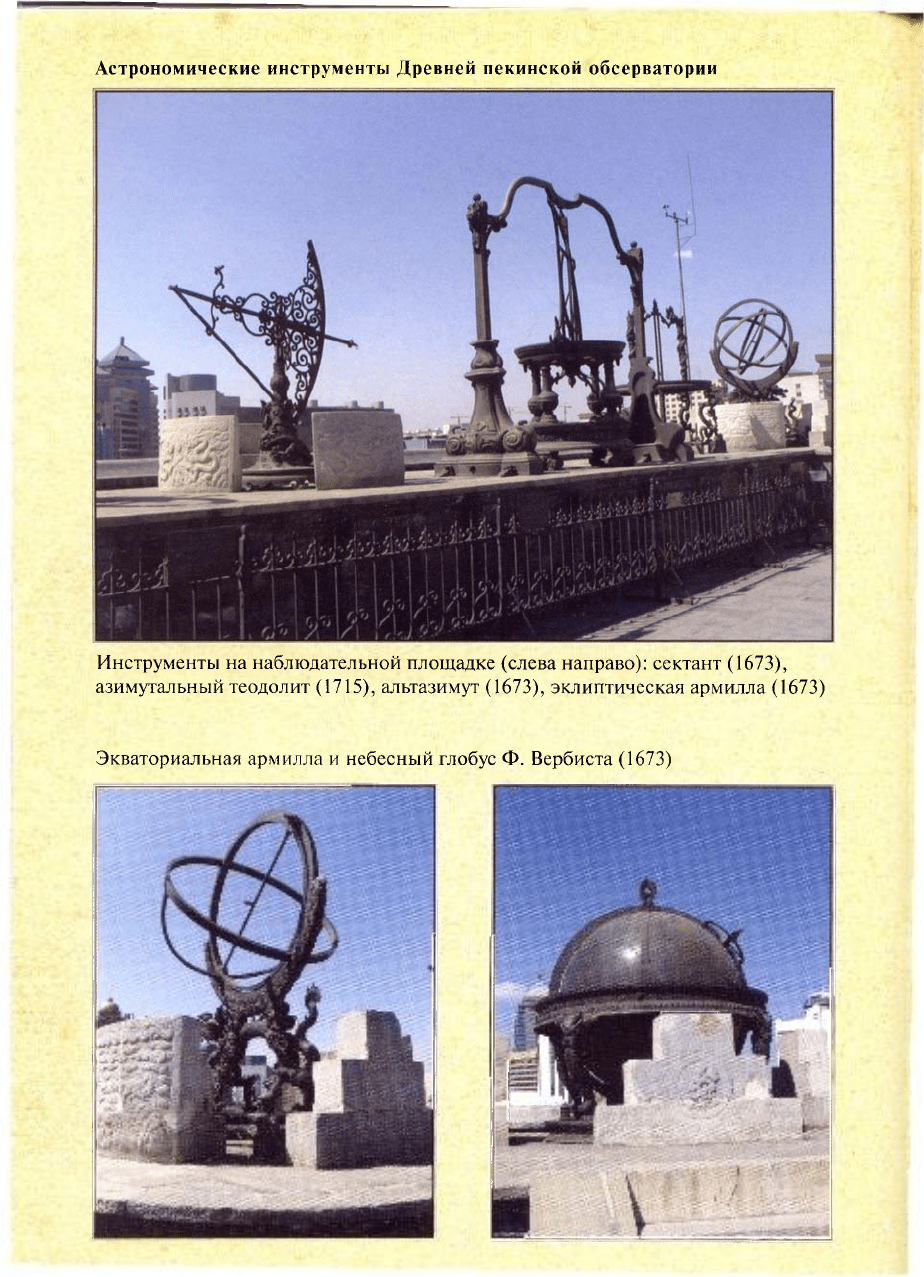

Астрономические инструменты Древней пекинской обсерватории

Инструменты на наблюдательной площадке (слева направо): сектант (1673),

азимутальный теодолит (1715), альтазимут (1673), эклиптическая армилла (1673)

Экваториальная армилла и небесный глобус Ф. Вербиста (1673)

Астрономические инструменты Древней пекинской обсерватории

Полноразмерная копия армиллы, созданной в 1439 г.

и находящейся ныне в Нанкинской обсерватории

Модели солнечных часов и гномона эпохи Мин

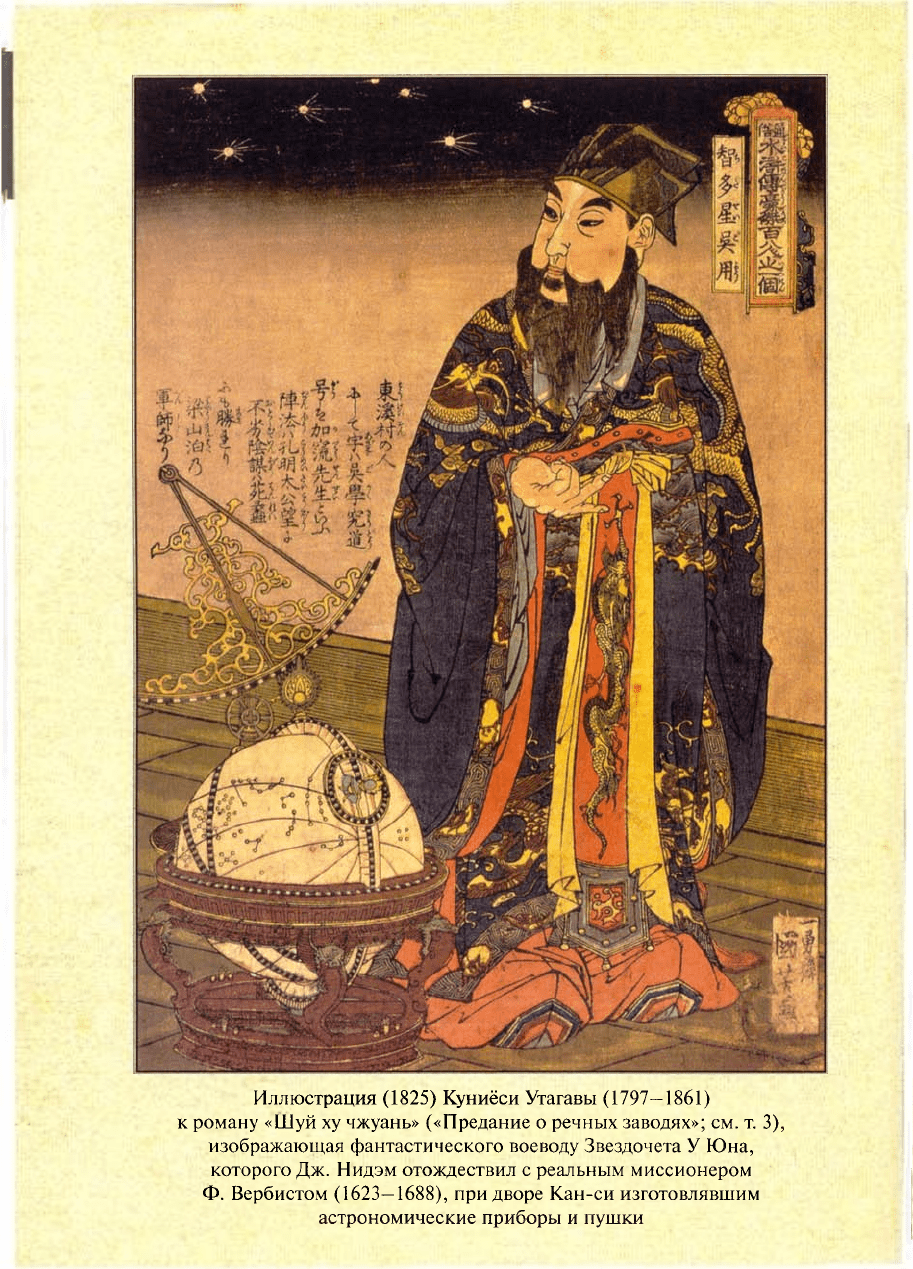

Иллюстрация (1825) Куниёси Утагавы (1797—1861)

к роману «Шуи ху чжуань» («Предание о речных заводях»; см. т. 3),

изображающая фантастического воеводу Звездочета У Юна,

которого Дж. Нидэм отождествил с реальным миссионером

Ф. Вербистом (1623—1688), при дворе Кан-си изготовлявшим

астрономические приборы и пушки