Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

Солнца на фоне звезд в день солнцестояния. Современная астрономия

Астрономия

указывает эту позицию прямым восхождением и склонением Солнца.

Китайские астрономы ориентировались на определяющую звезду

соответствующей «лунной стоянки» (сю [2]).

Между V—III вв. до н.э. точка зимнего солнцестояния была определена

как находящаяся во входе в «лунную стоянку» Цянь ню («Воловод»), или,

в европейской номенклатуре, в области, близкой звезде Гиеди — а Козерога. Календари

Чжуань-сюй и Тай-чу, введенные соответственно в 221 и 104 гг. до н.э., содержали те же самые

данные.

Поскольку определить относительную позицию Солнца прямым наблюдением было невоз-

можно, древние астрономы использовали косвенные средства. Они идентифицировали день

зимнего солнцестояния, установили его полночь, используя клепсидру, и нашли расстояние от

звезды, находящейся в данный момент в зените, до самой близкой определяющей звезды

«лунной стоянки». Таким образом, они могли определить местоположение Солнца, которое

было непосредственно напротив той звезды. Полученные данные были неизбежно неточны,

поскольку, прежде всего, с помощью клепсидры невозможно в принципе достичь должной

точности в измерении времени.

До конца I в. до н.э. китайские астрономы считали неизменным местоположение точки зимнего

солнцестояния, определенное ранее как находящееся вблизи и Козерога. Однако в 1—5 гг. н.э.

Лю Синь отметил, что, возможно, имеются флуктуации точки зимнего солнцестояния. А в 85 г.

Цзя Куй заявил, что точка была на расстоянии 20,25° от Ф Стрельца. По сути дела, все еще не

зная о прецессии, эти астрономы наблюдали перемещения точки зимнего солнцестояния.

Между 326 и 343 гг. Юй Си написал книгу «Ань тянь лунь» («Суждения об устройстве Небес»),

в которой после сравнения данных по определению точки зимнего солнцестояния, накоплен-

ных к тому времени, подтвердил феномен изменения ее местоположения. Понимая, что

солнечное «небесное движение» отличается от его «ежегодного вращения», Юй Си предложил

подход, «имеющий дело с небесами как с небесами и с годом как с годом». Он был первым

в Китае, кто стал использовать понятие прецессии и установил ее величину — в Г в каждые

50 тропических лет.

По современным данным, вследствие прецессии точка зимнего солнцестояния движется на

запад со скоростью 50,26 секунды в год, или Г за период 71 год и 8 месяцев. В терминах тра-

диционных китайских мер это движение равно Г за период 70,64 лет. Эти числа показывают, что

Юй Си достиг гораздо более точного значения прецессии, чем задолго до него греческий

астроном Гиппарх, который рассчитал прецессию в Г за 100 лет.

Не намного позже момента открытия Юй Си понятие прецессии стало применяться фактически

в создании календарей. Хэ Чэн-тянь, живший в V в., также произвел исследование прецессии и

установил ее скорость в Г за каждые 100 лет. Однако он не использовал эту величину, когда

разрабатывал календарь Юань-цзя.

В начале V в. Цзян Цзи предложил метод вычислений расположения Солнца, основанный на

данных о движении Луны, которые можно получить исходя из анализа лунных затмений.

Используя такую информацию, он смог довольно точно установить позицию Солнца в день

зимнего солнцестояния на угловом расстоянии 17° от Ф Стрельца. Позднее Цзу Чун-чжи

(429-501) получил величину 15° от Ф Стрельца и, сравнив ее с данными Цзян Цзи, установил

скорость прецессии в Г за каждые 45 лет плюс 11 месяцев. Хотя это число было далеко от

истинного, Цзу Чун-чжи стал новатором, вводя концепцию прецессии в календарную науку.

Лю Чжо, создавший в 604

г.

календарь Хуан-цзи, обновил величину прецессии и установил ее как

один градус в течение каждых 75 тропических лет, что должно считаться образцом высокой

точности в то время. Число Лю Чжо продолжало использоваться до 1199 г., когда разработчики

нового календаря Тун-шянь приняли более точное число — один градус в течение каждых

66 тропических лет и 8 месяцев.

Неравномерность видимого движения Солнца. В орбите Земли имеется небольшой эксцентриси-

тет, который создает флуктуации в видимом движении Солнца по эклиптике. До VI в. китайские

астрономы не умели регистрировать эти колебания из-за отсутствия адекватных инструментов.

Считалось, что Солнце проходит точно один градус каждый день.

В VI в. Чжан Цзы-синь, проживая в течение 30 лет в уединении на острове, производил наблю-

дения за Солнцем, Луной и пятью планетами при помощи армиллярной сферы. В результате он

обнаружил неравномерность видимого движения Солнца по эклиптике. Им было определено,

Науки о небе

что Солнце медленнее всего движется во время летнего солнцестояния,

а быстрее всего — во время зимнего солнцестояния. В моменты весен-

него и осеннего равноденствий Солнце движется со средней скоростью.

Это утверждение в значительной степени согласовалось с фактами,

поскольку в то время зимнее солнцестояние было только на 10° позади

перигея эклиптики. К XIII в. эти две точки (зимнего солнцестояния

и перигея) совпали.

Открытие Чжан Цзы-синя было скоро принято другими китайскими астрономами. В VII в. Лю

Чжо отметил, что от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния проходит 88 дней, а от

весеннего равноденствия до летнего солнцестояния — 93 дня. По мнению Лю Чжо, время,

требующееся Солнцу, чтобы преодолеть эти расстояния, изменяется из-за колебаний в его ско-

рости. Полученные им числа, однако, были не точны. Но уже в VIII в. И-син смог сделать

адекватные исправления. Этот буддийский монах, разработавший календарь Да-янь, отметил,

что видимая скорость Солнца была самой высокой в две недели, приближающиеся к зимнему

солнцестоянию. В календаре И-сина учитывалось, что время, за которое Солнце проходит квад-

рант по эклиптике от зимнего солнцестояния до весеннего равноденствия, составляет 88,89 дня,

а время, за которое Солнце проходит следующий квадрант, — 91,73 дня. Таким образом, про-

должительность первого полугодия: 88,89+91,73 = 180,62 дня.

Ученый-энциклопедист сунской эпохи Шэнь Ко, сравнивая время, измеренное с помощью

клепсидры, с показаниями солнечных часов, установил, что зимой и летом сутки не одинаковы

по длительности. Согласно его теории, так как Солнце движется быстрее, находясь ближе

к зимнему солнцестоянию, то сутки в это время становятся длиннее, а находясь ближе к летнему

солнцестоянию, Солнце движется медленнее, поэтому продолжительность дня короче. Объяс-

няя причины неравномерности видимого годового движения Солнца, Шэнь Ко, в рамках гео-

центрической системы предвосхитив на пятьсот лет Кеплера, пришел к выводу, что эклиптика,

хотя и близка по форме к окружности, все же является не окружностью, а «овальностью»

(то [3]), т.е. эллипсом.

Го Шоу-цзин, создавший в 1281 г. календарь Шоу-ши, подтверждал, что зимнее солнцестояние

является тем временем, когда Солнце движется с самой большой скоростью. Его данные были

высокоточными, поскольку тогда Земля вступала в перигелий через один градус после зимнего

солнцестояния. Го Шоу-цзин, базируясь на своих астрономических наблюдениях, отметил, что

квартал, начинающийся с третьего дня от осеннего равноденствия, составляет по продолжи-

тельности 88,91 дня, а соответствующее число для другого квартала давалось им как 93,71 дня.

Таким образом, продолжительность второго полугодия: 93,71+88,91+2 = 184,62. С учетом чисел,

полученных И-сином, год длится: 180,62+184,62 = 365,24 дня.

Исследования движения Луны. Исследования движения Луны занимали важное место в тради-

ционной китайской астрономии, потому что они служили основанием, на котором составители

календаря устанавливали месяцы и предсказывали затмения. Подобно орбите Земли вокруг

Солнца, орбита Луны вокруг Земли эксцентрична, что приводит к периодическим колебаниям

в скорости спутника. Луна движется с более высокой скоростью, когда близка к перигею (где она

находится на самом близком расстоянии от Земли), и замедляется, когда находится рядом

с апогеем (где она находится на самом дальнем расстоянии от Земли).

В конце I в. до н.э. Лю Сян установил, что Луна имеет неравномерное движение по орбите.

В «У цзин тун и» («Общие принципы в „Пятиканонии"») он упомянул диаграмму «девять дорог

Луны», которая касается флуктуации в движении спутника. То же самое явление отметил в I в.

н.э. астроном Цзя Куй, который приписывал его эксцентриситету траектории Луны и указывал,

что апогей продвигается на 3° в каждом аномалистическом месяце (аномалистический месяц —

это время, за которое Луна совершает движение между апогеями). Эта величина подразумевала,

что потребуется 9,18 лет, чтобы апогей сделал целый цикл, и что аномалистический месяц был

бы равен 27,55081 дня (по современным данным, 27,55445, отличие — 0,00364).

Метод, опирающийся на диаграмму «девять дорог Луны», в I в. нашел поддержку у Чжан Хэна.

Очевидно, он был очень популярен в те времена, поскольку являлся проявлением элементар-

ного знания о перемещении апогея. Составители календаря, применявшие этот метод, который

гарантировал беспрецедентную точность, допускали последовательное сочетание в году трех

длинных месяцев или двух коротких.

В конце II в. астроном Лю Хун, руководивший составлением календаря Цянь-сян («Небесные

символы»), нашел, что Луна, выйдя из точки наибольшего удаления, в которой имеет самое мед-

130

ленное движение, возвращается в эту точку через 27,55336 суток (что

Астрономия

отличается от современного значения на 0,00108). Это число — ре-

зультат вычислений, в которых учитывалось, что перигей в одном ано-

малистическом месяце продвинется на 3 и '/i9 градуса. Лю Хун и его

сотрудники сначала наблюдали ежедневное предварение Луны по ее

траектории, затем подсчитали различие между этой величиной и ее

средней скоростью и установили общее количество этих различий. Сумма среднего числа плюс

общее количество всех различий, наблюдаемых в периоде, начинающемся от последнего

перигея до дня, предшествующего некоему выбранному дню, была числом для предсказанного

предварения Луны в этот день. Формула Л ю Хуна, записанная в его сочинении «Цянь сян ли шу»

(«Правила составления календаря „Небесные символы"»), позволила установить небесную

долготу как новой, так и полной Луны и, главное, предсказывать солнечные и лунные затмения.

С целью их предсказания китайские астрономы также изучали длину нодического, или «драко-

нического», месяца, т.е. время, за которое Луна перемещается из одного узла между эклиптикой

и ее собственной траекторией к другому. Первое свидетельство этого можно отнести к 237 г.,

когда астроном Ян Вэй составил календарь Цзин-чу, в котором учитывалось, что Луна при своем

циклическом движении пересекает каждый раз эклиптику не ровно через месяц, а несколько

раньше, т.е. через период, который и определяется как нодический месяц.

В 462 г. Цзу Чун-чжи дал свое число для нодического месяца

—

27,21223 дня, которое отличается

только на 0,0001 от числа, полученного современными астрономами. Базируясь непосредствен-

но на этих достижениях, создатели календарей последующих эпох смогли обеспечить высокую

точность в своих исследованиях величины нодического месяца.

Связь между приливами и фазами Луны. Если в Греции уже около 200 г. до н.э. существовало пред-

положение о влиянии Луны на приливы, то китайцы в первой половине II в. до н.э. отмечали

только совпадение между временем приливов и фазами Луны, а сама причина приливов ими не

была еще установлена. В I в. н.э. на зависимость приливов от Луны указал Ван Чун (27—97/107;

см.

т. 1) в «Лунь хэн» («Взвешивание суждений»). Он иронизировал над народной верой, со-

гласно которой воду при приливах будоражит дух У Цзы-сюя, несправедливо убитого чинов-

ника, чье тело было сброшено в реку. Ван Чун отмечал, что если приливы зависят от духа Цзы-

сюя, то он же должен прежде управлять фазами Луны. Кроме того, вода в реках сама по себе

должна периодически подыматься и опускаться, поскольку реки протекают по земле подобно

тому, как кровь пульсирует в теле человека.

Около 770 г. ученый Доу Шу-мэн написал книгу «Хай тао чжи» («Записки о приливах»), в кото-

рой сделал предположение, что Луна при приливах заставляет воду подыматься и опускаться.

В 1025 г. Юй Цзин написал книгу «Хай чао ту сюй» («Предисловие к карте приливов»),

в которой отмечал, что и Солнце и Луна воздействуют на приливы, хотя последняя в большей

степени, поскольку «Луна обладает сущностью инь [1] и вода также». В этом же столетии Шэнь

Ко в «Мэнси би тань» («Записки из Мэнси») писал, что после того, как у устья реки отмечается

прилив, пройдет некоторое время, прежде чем его обнаружат вверху по течению. Это объяс-

нялось им влияниями береговой линии и другими местными факторами. Таким образом, Шэнь

Ко была отмечена временная задержка между теоретическим высоким приливом и фактическим

его появлением, которая была известна намного ранее греческому философу Посидонию

Апамейскому (135—51/50).

Солнечные пятна. Первая регистрация солнечных пятен в Европе относится к 807 г., о чем есть

упоминание в сочинении Эйнгарда «Жизнь Карла Великого» («Vita Karoli Magni»), написанном,

вероятно, около 830—833 гг. Арабские астрономы впервые наблюдали солнечные пятна в 840 г.

В Никоновской летописи за 1365 г. приводится запись, согласно которой на Солнце были заме-

чены «места черны ака гвозди». Кеплер обнаружил затемненное место на Солнце в мае 1607 г.,

но,

полагая, что на Солнце не может быть пятен, «ибо ему не приличествует иметь изъяны»,

объяснил наблюдаемое явление прохождением Меркурия через солнечный меридиан. Вскоре

после этого, в 1610 г., Галилей, наблюдая через телескоп Солнце, зарегистрировал на нем темные

пятна.

Солнечные пятна бывают иногда такими большими, что могут быть замечены невооруженным

глазом. Астрономы в Китае не были обременены идеей невозможности для Солнца иметь «изъя-

ны».

Более того, традиционное китайское учение о взаимодополнительных силах инь

[ 1]

и ян

[ 1]

предполагало наличие в каждой из них «зародыша» противоположной силы. Поэтому китайцы

Науки

О

небе

и смогли обнаружить солнечные пятна раньше европейцев. Благоприят-

ствовало этим наблюдениям то, что господствующие на территории

древнего Китая северо-западные ветры приносили с Монгольского пла-

то и пустыни Гоби песок и пыль. В дни, когда в воздухе было много пы-

ли,

на Солнце можно было смотреть словно через закопченное стекло.

Самая ранняя сохранившаяся до наших дней запись о наблюдении

солнечных пятен сделана, по всей видимости, Гань Дэ, жившим в IV в. до н.э. и создавшим один

из первых звездных каталогов. Правда, текст не достаточно ясен. Гань Дэ пишет о неких

«солнечных затмениях», которые якобы начинаются от центра Солнца. И хотя его теория

затмений не верна, все же ценно то, что отмеченное китайским астрономом затемнение Солнца

характеризовалось в качестве феномена на солнечной поверхности.

Следующая фиксация древними китайцами солнечных пятен датируется 165 г. до н.э. В энцик-

лопедии XIII в. «Юй хай» («Море нефрита») сообщается, что в этом году на Солнце появилось

изображение иероглифа ван [I] ±. Таким образом, было отмечено солнечное пятно редкой

формы. Возможно, простые круглые пятна регистрировались и ранее, но не фиксировались.

Первая запись наблюдений солнечного пятна в династийных хрониках относится к 43 г. до н.э.

Согласно «Хань шу» («Книга о [династии] Хань»), в этом году, в 4-м месяце по лунно-солнеч-

ному календарю, «черный объект, подобный шарику, лежал на Солнце, сдвинувшись к его

краю». Там же отмечено, что в 3-м месяце (точнее, 10 мая) 28 г. до н.э. «масса темного газа появи-

лось в центре Солнца». В «Хоу Хань шу» («Книга о [династии] Поздней Хань») указывается, что

в 1-м месяце 188 г. н.э. Солнце стало оранжевым и в его центре появилась «темная газообразная

масса в форме летящей сороки, которая оставалась там несколько месяцев».

Систематические наблюдения солнечных пятен начались в IV в. При описании, как правило,

указывались точное время появления и существования солнечного пятна, его местоположение

на Солнце и форма. Для описания формы пятна использовались такие термины, как «монета»,

«шарик», «каштаны», «полет сороки» и т.д. Например, в «Сун шу» («Книга о [династии] Сун»)

говорится, что 2 мая 1112 г. «в центре Солнца появились темные пятна размером с каштан, их

было сначала два, а затем три». Там же указывается, что «черные пятна, схожие с большими

сливами», появились на Солнце 12 марта 1131 г. и не исчезали три дня.

Согласно подсчету Дж. Нидэма, между 28 г. до н.э. и 1638 г. н.э. в официальных хрониках было

отмечено 112 наблюдений солнечных пятен. Эти записи — самый старый и самый длинный

непрерывный ряд таких наблюдений в мире. Многие из описаний солнечных пятен представ-

ляют естественнонаучный интерес. Имеются также сотни записей наблюдений солнечных пятен

в других китайских книгах, создававшихся на протяжении столетий, но пока в синологии не

произведена их полная систематизация.

Как известно, темные образования на диске Солнца, называемые «солнечными пятнами», воз-

никают из-за понижения температуры (на 1500 К) и, как

следствие, ослабления излучения в этих местах по срав-

нению с солнечной фотосферой. В сложные процессы

формирования пятен на Солнце вовлекаются огромные

массы солнечной материи, движениям которых прису-

^^ft "ЧИНИ

ши

определенные циклы. Например, известен 11-летний

шЛ ШШ цикл солнечных пятен. Он был обнаружен в 1843 г. не-

ТЩ» ШШ мецким ученым Г. Швабе. Китайцы ничего не знали об

- 4Ш Jr. этом цикле. Однако анализ их записей появления сол-

j^hgt^^h

шш печных пятен позволил современным ученым не только

^Цг^Я^Р подтвердить его существование на большом промежутке

"™*

лаЯ!Ши

времени, но и обнаружить другие циклы. Так, в 1975 г.

в обсерватории пров. Юньнань был составлен полный

каталог китайских записей солнечных пятен, охватываю-

щих период с 43 г. до н.э. до 1638 г. При изучении этих

данных был обнаружен цикл в 10,6±0,43 лет, а также два

более протяженных цикла — в 62 года и 250 лет.

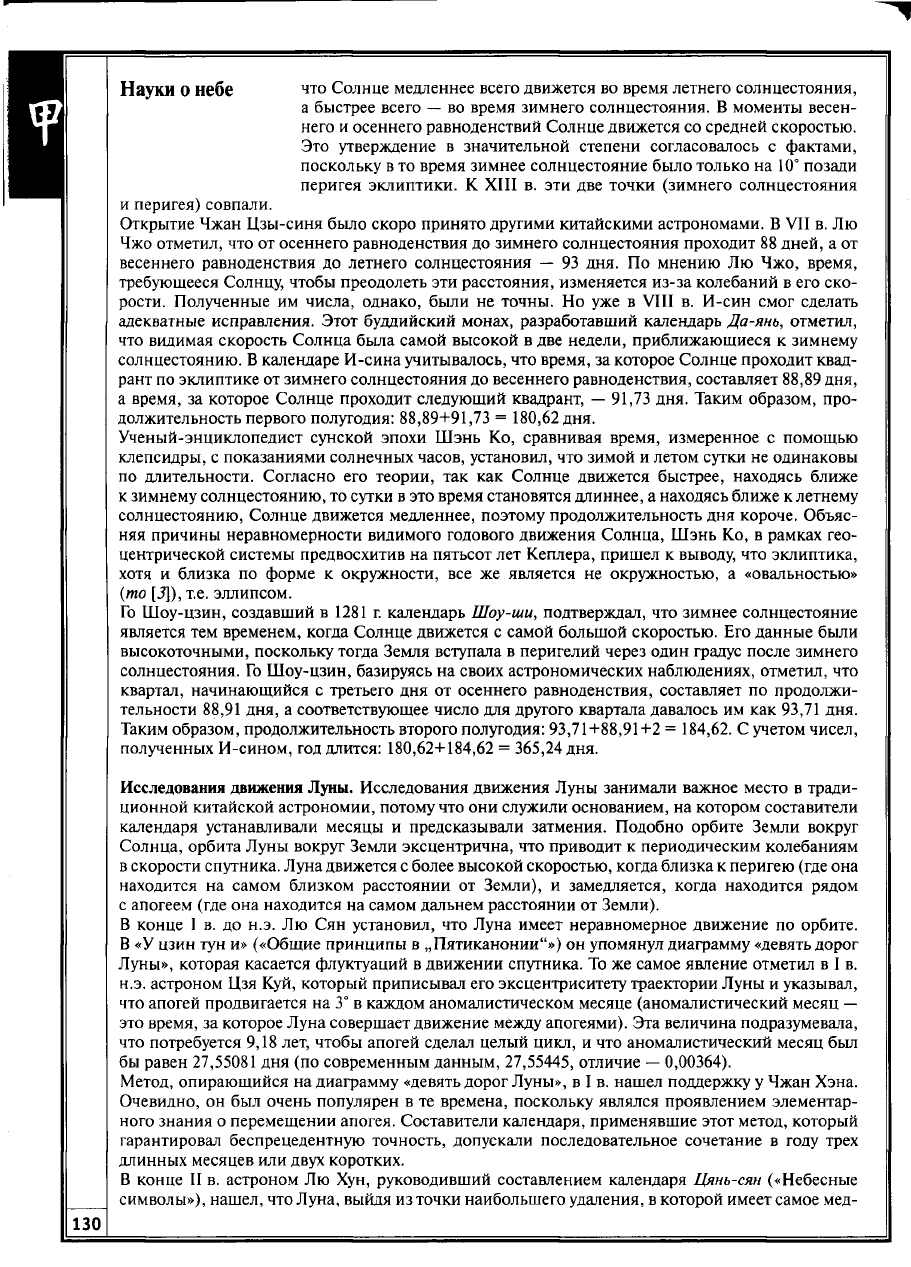

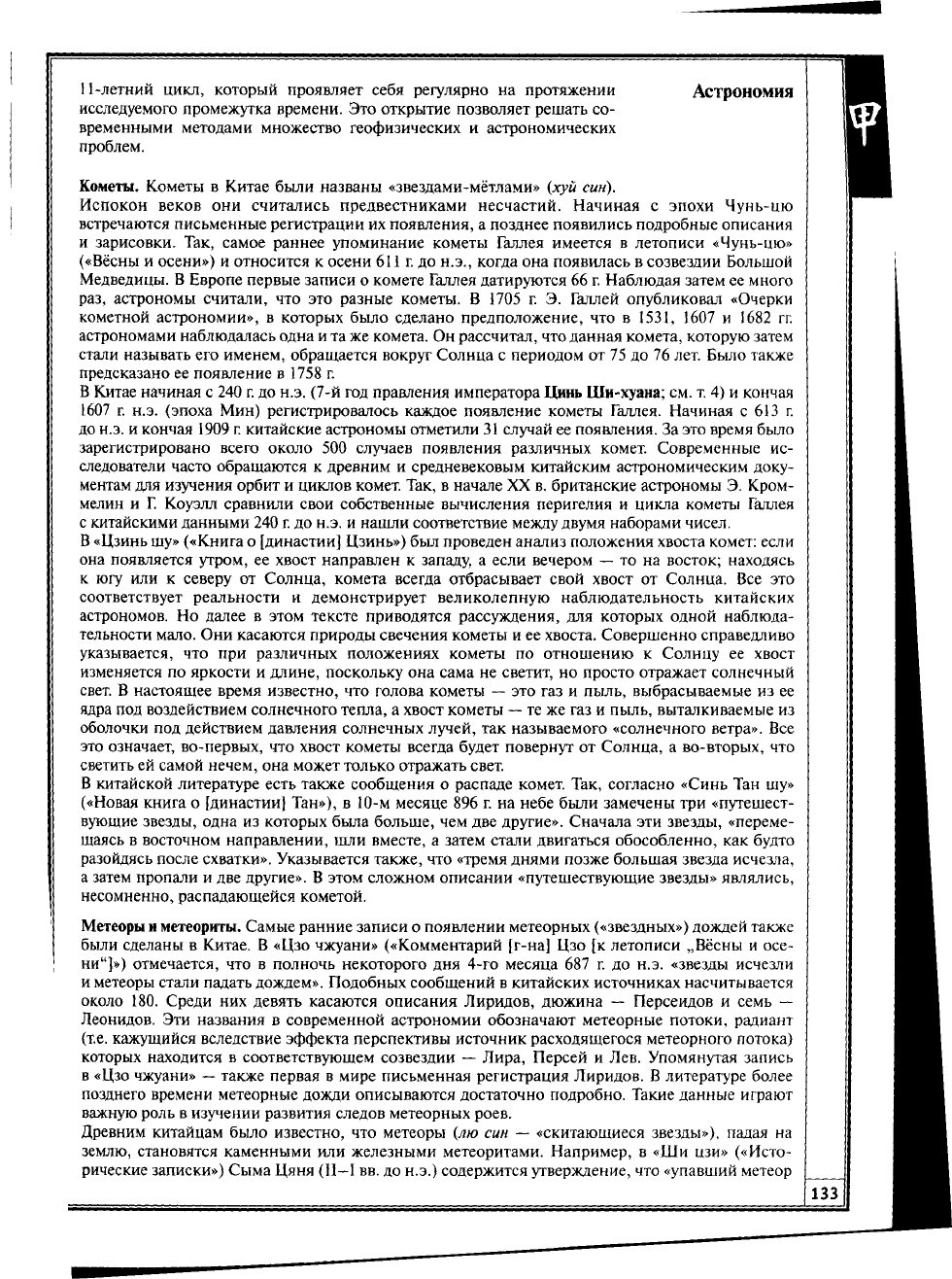

Рисунок солнечных пятен из «Тянь g древнекитайских записях был также отмечен парал-

юань юй ли сян и фу» («Ода о счаст- лелизм кульминаций утренних зорь с кульминациями

ливых и зловещих знамениях по

л;

-

=

, , солнечных пятен. Учеными вышеупомянутой обсервато-

нефритовому календарю небесного

J J

начала», 1425) минского императора Р

ии

' проанализировавшими эти данные, в июле 1977 г.

Чжу Гао-чжи было найдено, что утренним зорям присущ тот же самый

2$'

132

11-летний цикл, который проявляет себя регулярно на протяжении

Астрономия

исследуемого промежутка времени. Это открытие позволяет решать со-

временными методами множество геофизических и астрономических

проблем.

Кометы. Кометы в Китае были названы «звездами-метлами» (хуй сии).

Испокон веков они считались предвестниками несчастий. Начиная с эпохи Чунь-цю

встречаются письменные регистрации их появления, а позднее появились подробные описания

и зарисовки. Так, самое раннее упоминание кометы Галлея имеется в летописи «Чунь-цю»

(«Вёсны и осени») и относится к осени 611 г. до н.э., когда она появилась в созвездии Большой

Медведицы. В Европе первые записи о комете Галлея датируются 66 г. Наблюдая затем ее много

раз,

астрономы считали, что это разные кометы. В 1705 г. Э. Галлей опубликовал «Очерки

кометной астрономии», в которых было сделано предположение, что в 1531, 1607 и 1682 гг.

астрономами наблюдалась одна и та же комета. Он рассчитал, что данная комета, которую затем

стали называть его именем, обращается вокруг Солнца с периодом от 75 до 76 лет. Было также

предсказано ее появление в 1758 г.

В Китае начиная с 240 г. до н.э. (7-й год правления императора Цинь Ши-хуана; см. т. 4) и кончая

1607 г. н.э. (эпоха Мин) регистрировалось каждое появление кометы Галлея. Начиная с 613 г.

до н.э. и кончая 1909

г.

китайские астрономы отметили 31 случай ее появления. За это время было

зарегистрировано всего около 500 случаев появления различных комет. Современные ис-

следователи часто обращаются к древним и средневековым китайским астрономическим доку-

ментам для изучения орбит и циклов комет. Так, в начале XX в. британские астрономы Э. Кром-

мелин и Г. Коуэлл сравнили свои собственные вычисления перигелия и цикла кометы Галлея

с китайскими данными 240 г. до н.э. и нашли соответствие между двумя наборами чисел.

В «Цзинь шу» («Книга о [династии] Цзинь») был проведен анализ положения хвоста комет: если

она появляется утром, ее хвост направлен к западу, а если вечером — то на восток; находясь

к югу или к северу от Солнца, комета всегда отбрасывает свой хвост от Солнца. Все это

соответствует реальности и демонстрирует великолепную наблюдательность китайских

астрономов. Но далее в этом тексте приводятся рассуждения, для которых одной наблюда-

тельности мало. Они касаются природы свечения кометы и ее хвоста. Совершенно справедливо

указывается, что при различных положениях кометы по отношению к Солнцу ее хвост

изменяется по яркости и длине, поскольку она сама не светит, но просто отражает солнечный

свет. В настоящее время известно, что голова кометы — это газ и пыль, выбрасываемые из ее

ядра под воздействием солнечного тепла, а хвост кометы — те же газ и пыль, выталкиваемые из

оболочки под действием давления солнечных лучей, так называемого «солнечного ветра». Все

это означает, во-первых, что хвост кометы всегда будет повернут от Солнца, а во-вторых, что

светить ей самой нечем, она может только отражать свет.

В китайской литературе есть также сообщения о распаде комет. Так, согласно «Синь Тан шу»

(«Новая книга о [династии] Тан»), в 10-м месяце 896 г. на небе были замечены три «путешест-

вующие звезды, одна из которых была больше, чем две другие». Сначала эти звезды, «переме-

щаясь в восточном направлении, шли вместе, а затем стали двигаться обособленно, как будто

разойдясь после схватки». Указывается также, что «тремя днями позже большая звезда исчезла,

а затем пропали и две другие». В этом сложном описании «путешествующие звезды» являлись,

несомненно, распадающейся кометой.

Метеоры и метеориты. Самые ранние записи о появлении метеорных («звездных») дождей также

были сделаны в Китае. В «Цзо чжуани» («Комментарий [г-на] Цзо [к летописи „Вёсны и осе-

ни"]») отмечается, что в полночь некоторого дня 4-го месяца 687 г. до н.э. «звезды исчезли

и метеоры стали падать дождем». Подобных сообщений в китайских источниках насчитывается

около 180. Среди них девять касаются описания Лиридов, дюжина — Персеидов и семь —

Леонидов. Эти названия в современной астрономии обозначают метеорные потоки, радиант

(т.е.

кажущийся вследствие эффекта перспективы источник расходящегося метеорного потока)

которых находится в соответствующем созвездии — Лира, Персей и Лев. Упомянутая запись

в «Цзо чжуани» — также первая в мире письменная регистрация Лиридов. В литературе более

позднего времени метеорные дожди описываются достаточно подробно. Такие данные играют

важную роль в изучении развития следов метеорных роев.

Древним китайцам было известно, что метеоры (лю сын — «скитающиеся звезды»), падая на

землю, становятся каменными или железными метеоритами. Например, в «Ши цзи» («Исто-

рические записки») Сыма Цяня (И—I вв. до н.э.) содержится утверждение, что «упавший метеор

Науки

О

небе

является камнем». В XI в. Шэнь Ко указывал, что некоторые метеориты

содержат в себе железо. В его труде «Мэнси би тань» («Записки из

Мэнси») есть подробное описание падения метеорита, произошедшего

в 1064 г. Он пишет, что вдруг как-то вечером раздался шум, подобный

грому, вслед за которым на юго-западе неба появилась летящая звезда,

которая затем упала в саду некоего семейства Сюй в уезде Исин, пров.

Цзянсу. Пламя, вызванное падением, было замечено на расстоянии, а на месте происшествия

была найдена глубокая воронка величиной с кубок вина, из которой исходило сияние. Позже

свет от воронки померк, но остался жар. Когда и он прекратился, люди вырыли из воронки

круглый камень величиной с кулак. Он имел цвет железа и был достаточно тяжелым.

Самый старый метеорит, существующий в Китае сегодня, был откопан в 1716 г. в Лунчане, пров.

Сычуань. По-видимому, его падение состоялось в XVI в. Он весит около 58,5 кг.

Новые и сверхновые. В традиционной китайской литературе термин «звезда-гостья» (сын кэ) мо-

жет обозначать комету, но чаще обозначает новую звезду, потому что китайцы верили, что по-

следняя, подобно гостю, приходит откуда-то, а затем, «погостив», уходит восвояси. В других

культурах представление о новых звездах ничем практически не отличалось от китайского. Са-

мо европейское понятие «новая звезда» сохранилось с древних времен, когда полагали, что по-

явление на небе таких звезд означало их рождение. На самом деле они существовали и ранее, но

только были невидимыми, а затем, внезапно вспыхнув, увеличивали свой блеск в тысячи и мил-

лионы раз. Так называемые «сверхновые звезды» становятся ярче даже в сотни миллионов раз.

Впоследствии эти звезды постепенно темнеют и через то или иное время могут стать вновь

невидимыми.

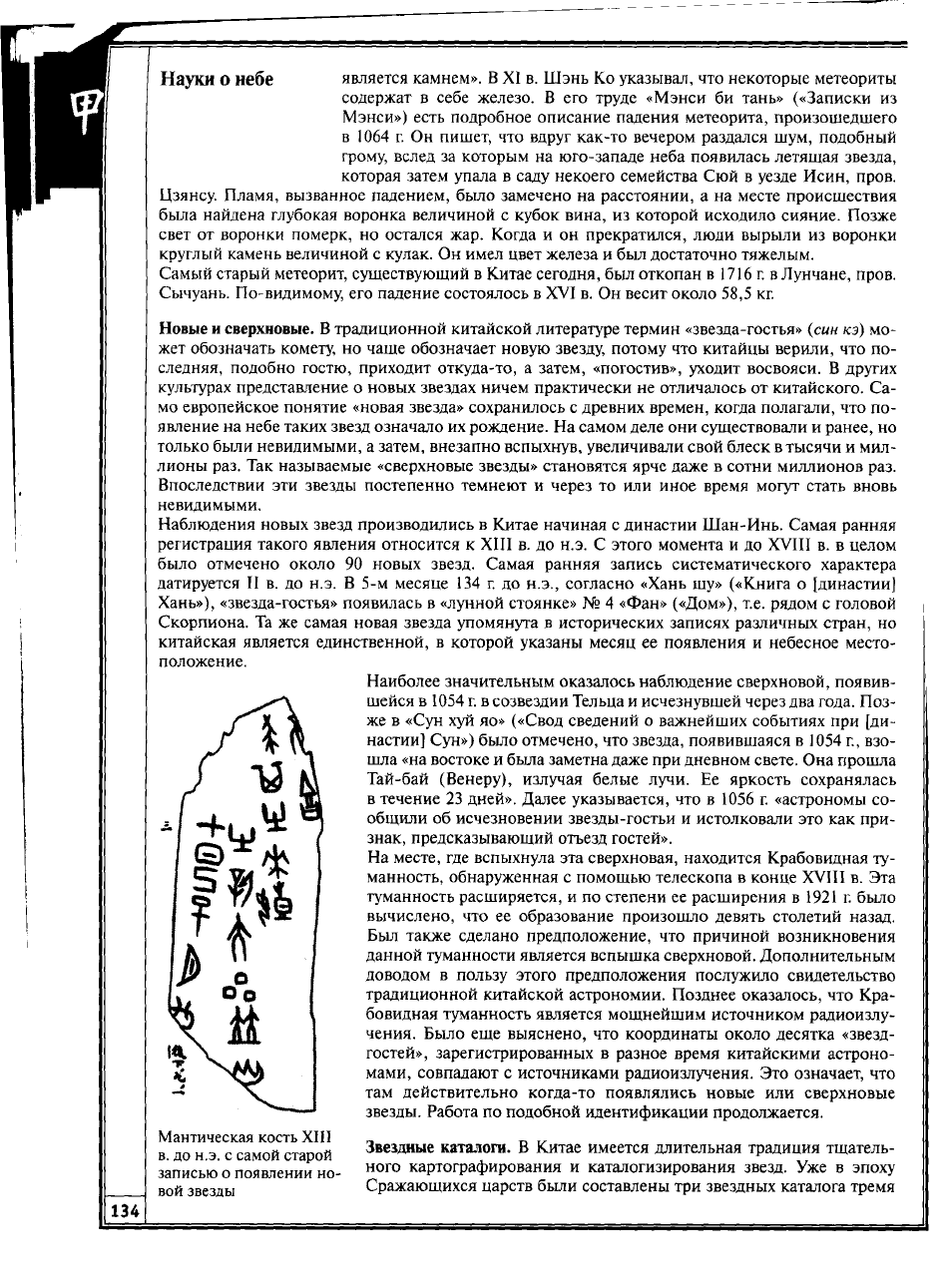

Наблюдения новых звезд производились в Китае начиная с династии Шан-Инь. Самая ранняя

регистрация такого явления относится к XIII в. до н.э. С этого момента и до XVIII в. в целом

было отмечено около 90 новых звезд. Самая ранняя запись систематического характера

датируется II в. до н.э. В 5-м месяце 134 г. до н.э., согласно «Хань шу» («Книга о [династии]

Хань»), «звезда-гостья» появилась в «лунной стоянке» № 4 «Фан» («Дом»), т.е. рядом с головой

Скорпиона. Та же самая новая звезда упомянута в исторических записях различных стран, но

китайская является единственной, в которой указаны месяц ее появления и небесное место-

положение.

Наиболее значительным оказалось наблюдение сверхновой, появив-

шейся в 1054

г.

в созвездии Тельца и исчезнувшей через два года. Поз-

же в «Сун хуй яо» («Свод сведений о важнейших событиях при [ди-

настии] Сун») было отмечено, что звезда, появившаяся в 1054 г., взо-

шла «на востоке и была заметна даже при дневном свете. Она прошла

Тай-бай (Венеру), излучая белые лучи. Ее яркость сохранялась

в течение 23 дней». Далее указывается, что в 1056 г. «астрономы со-

общили об исчезновении звезды-гостьи и истолковали это как при-

знак, предсказывающий отъезд гостей».

На месте, где вспыхнула эта сверхновая, находится Крабовидная ту-

манность, обнаруженная с помощью телескопа в конце XVIII в. Эта

туманность расширяется, и по степени ее расширения в 1921 г. было

вычислено, что ее образование произошло девять столетий назад.

Был также сделано предположение, что причиной возникновения

данной туманности является вспышка сверхновой. Дополнительным

доводом в пользу этого предположения послужило свидетельство

традиционной китайской астрономии. Позднее оказалось, что Кра-

бовидная туманность является мощнейшим источником радиоизлу-

чения. Было еще выяснено, что координаты около десятка «звезд-

гостей», зарегистрированных в разное время китайскими астроно-

мами, совпадают с источниками радиоизлучения. Это означает, что

там действительно когда-то появлялись новые или сверхновые

звезды. Работа по подобной идентификации продолжается.

Мантическая кость XIII

в.

до н.э. с самой старой

записью о появлении но-

вой звезды

Звездные каталоги. В Китае имеется длительная традиция тщатель-

ного картографирования и каталогизирования звезд. Уже в эпоху

Сражающихся царств были составлены три звездных каталога тремя

различными астрономами. В это время Ши Шэнь из государства Вэй

Астрономия

создал восьмитомный труд «Небесные письмена» («Тянь вэнь»), а Гань

Дэ из государства Чу написал восьмитомное сочинение «Предсказания

по звездам» («Син чжань»). Ши Шэнь и Гань Дэ дали наиболее ярким

звездам названия, которые затем использовались китайскими астро-

номами. На основе этих работ был составлен сводный каталог

«Звездный канон Ганя и Ши» («Гань Ши син цзин»), куда были внесены 800 звезд, из которых

у 120 были отмечены в градусах их расстояния от Северного небесного полюса. Имя третьего

астронома не известно, и его каталог был приписан У Сяню, легендарному министру при

династии Шан-Инь. Этот каталог содержал 1464 звезды, сгруппированные в 284 созвездия, что

существенно больше, чем в западных каталогах более позднего времени. Оригиналы этих

каталогов не сохранились, но собранные в них данные оставались в употреблении в течение

следующего тысячелетия. Судя по этим данным, представленным, в частности, в сочинении

VIII в. «Кай-юань чжань цзин» («Астрологический канон [периода] Кай-юань»), наблюдения

звезд проводились в середине IV в. до н.э.

В ханьское время Чжан Хэн в «Лин сянь» («Законы одухотворения») отметил 2500 сильных

и «примерно» 11 520 слабых звезд, указав, что наименования имеют всего 320 звезд.

Первый звездный каталог на Западе был составлен учеными Александрийской школы

Аристиллом и Тимохарисом в 280

г.

до н.э. На его основе Гиппархом в 129 г. до н.э. был составлен

следующий звездный каталог, содержавший описание около 850 звезд.

Не должно удивлять, что китайцы, с их дотошной каталогизацией и составлением карт, пер-

выми осознали, что звезды не фиксированы в космосе и имеют собственные индивидуальные

движения. Это было обнаружено в VII в. — на тысячелетие раньше, чем на Западе.

Карты звездного неба. На основе составленных Ши Шэнем, Гань Дэ и У Сянем трех первых ки-

тайских звездных каталогов Чэнь Чжо, придворный астроном царства У, в конце IV в. до н.э.

нарисовал обобщенную звездную карту, показывающую положения 1464 звезд. Его работа рас-

сматривалась как образец в последующие века.

Из сохранившихся ханьских резьбовых изображений и рельефов известно, что на звездных

картах того времени группы звезд были представлены точками или кругами, соединенными

линиями, подобно тому как позже делали арабы, а за ними и европейцы. Принцип, по которому

китайцы группировали звезды в «созвездия», не совсем ясен, но можно констатировать, что

подавляющее большинство созвездий китайской астрономии не совпадает ни с какими другими

известными астрономическими школами.

Традиционная китайская звездная картография зарождалась под влиянием теории «куполо-

образного неба» (гай тянь). Она настраивала картографов на использование полярных коор-

динат и выделение на небесной сфере разного рода кругов, центрированных по Северному

полюсу мира. И хотя со временем данная теория постепенно ушла в забвение, этот принцип

картографирования продолжал развиваться. Например, в эпоху Поздней Хань на картах стали

прорисовывать систему из трех таких кругов. Самый маленький из них назывался «внутренним»

или кругом «бесконечного появления», поскольку в его пределах звезды были видимы круглый

год.

Радиус этого круга был эквивалентен широте места наблюдения. Небесный экватор был

представлен, как это было и раньше, кругом в середине. Третий круг, называвшийся «внешним»

или кругом «бесконечного затенения», был установлен как предел, за которым звезды не

подымались выше горизонта. Расстояние между внутренним кругом и экватором было равно

расстоянию между экватором и внешним кругом. Подобного типа карта была упомянута как

«Официальная звездная карта» во второй половине II в. н.э. Цай Юном в «Юэ лин чжан цзюй»

(«„Ежемесячные предписания" с постатейными и пофразовыми [разъяснениями]»). Самые ста-

рые из таких полусферических звездных карт были найдены на паре каменных плит в двух рас-

копанных могилах X в. — правителя царства У и его наложницы. Каждая из этих высокоценных

карт показывает приблизительно 180 звезд, довольно точно локализованных.

Полусферические карты могут также называться планисферами, потому что они основаны на

полярных координатах. На них может быть легко измерено как расстояние звезды от Северного

полюса, так и угловое расстояние от звезды к определяющей звезде данной «лунной стоянки».

Такие карты дают достаточно точные относительные позиции околополюсных звезд, но один из

их дефектов заключается в том, что точность локализации звезд уменьшается в областях, нахо-

дящихся дальше от Северного полюса.

Другая техника звездной картографии китайцев была основана на прямоугольных координатах.

В ней использовались долготы как горизонтальные оси и широты как вертикальные оси. Карты,

Науки О

небе

изготовленные в этой технике, были прямоугольными по форме, но

назывались «крестообразными» или «горизонтальными». Звездная

карта, созданная Гао Вэнь-хуном в VI в. и упомянутая в «Суй шу» («Книга

о [династии) Суй»), иллюстрирует этот тип картографирования.

На «крестообразной» (прямоугольной) карте неточность относительной

позиции звезд около небесного экватора незначительна, но остается

большой диспропорция для околополюсных областей. Расхождение в области Южного полюса

не создавало серьезной проблемы китайцам, но данные области Северного полюса значили

очень много. Поэтому был разработан еше один метод картографирования. Надо было

нарисовать планисферу для небесной области в пределах внутреннего круга и «крестообразные»

(прямоугольные) карты для зоны между внешним и внутренним кругами.

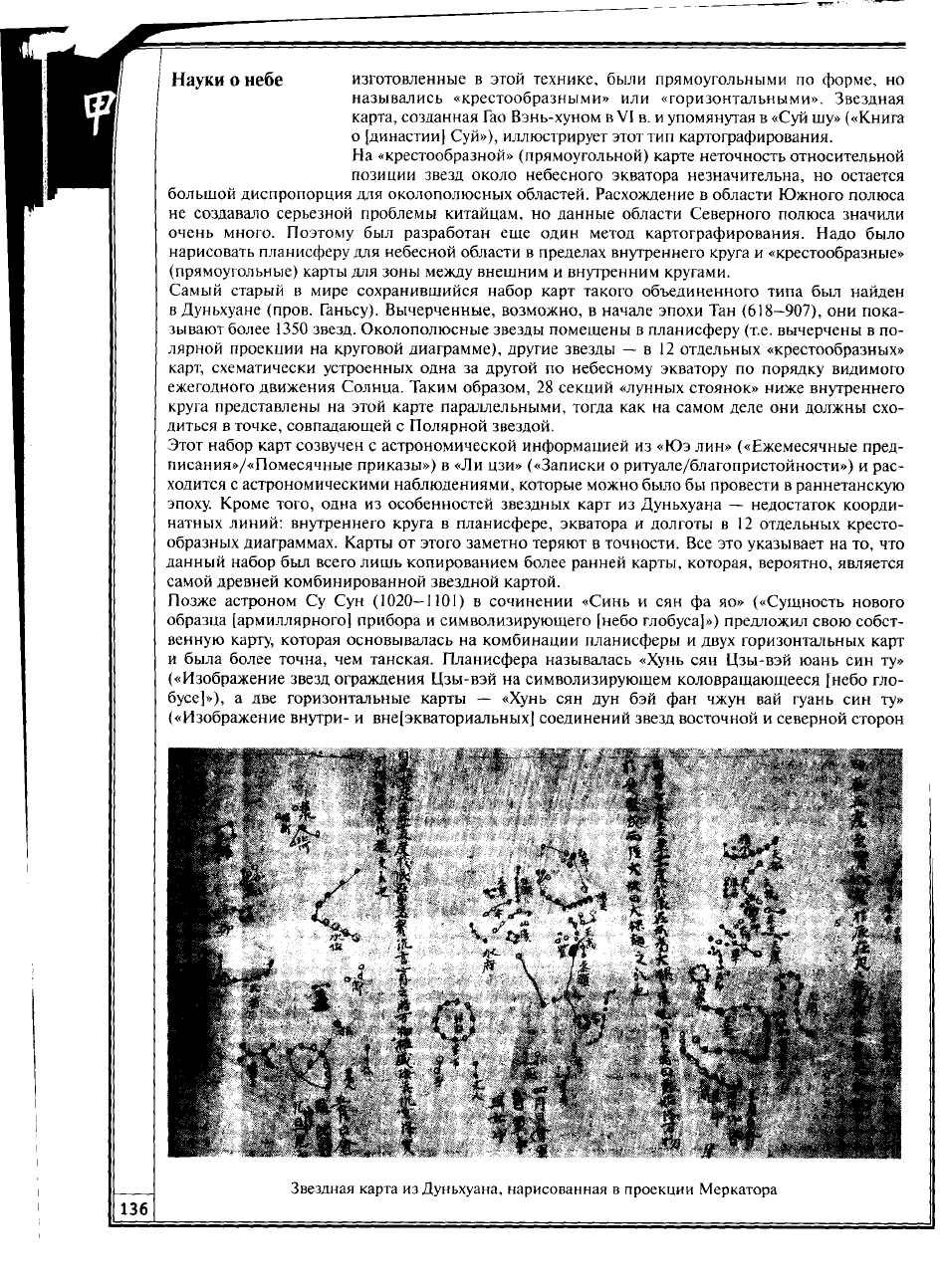

Самый старый в мире сохранившийся набор карт такого объединенного типа был найден

в Дуньхуане (пров. Ганьсу). Вычерченные, возможно, в начале эпохи Тан (618-907), они пока-

зывают более 1350 звезд. Околополюсные звезды помещены в планисферу (т.е. вычерчены в по-

лярной проекции на круговой диаграмме), другие звезды — в 12 отдельных «крестообразных»

карт, схематически устроенных одна за другой по небесному экватору по порядку видимого

ежегодного движения Солнца. Таким образом, 28 секций «лунных стоянок» ниже внутреннего

круга представлены на этой карте параллельными, тогда как на самом деле они должны схо-

диться в точке, совпадающей с Полярной звездой.

Этот набор карт созвучен с астрономической информацией из «Юэ лин» («Ежемесячные пред-

писания»/«Помесячные приказы») в «Ли цзи» («Записки о ритуале/благопристойности») и рас-

ходится с астрономическими наблюдениями, которые можно было бы провести в раннетанскуто

эпоху. Кроме того, одна из особенностей звездных карт из Дуньхуана — недостаток коорди-

натных линий: внутреннего круга в планисфере, экватора и долготы в 12 отдельных кресто-

образных диаграммах. Карты от этого заметно теряют в точности. Все это указывает на то, что

данный набор был всего лишь копированием более ранней карты, которая, вероятно, является

самой древней комбинированной звездной картой.

Позже астроном Су Сун (1020—1101) в сочинении «Синь и сян фа яо» («Сущность нового

образца [армиллярного] прибора и символизирующего [небо глобуса]») предложил свою собст-

венную карту, которая основывалась на комбинации планисферы и двух горизонтальных карт

и была более точна, чем танская. Планисфера называлась «Хунь сян Цзы-вэй юань син ту»

(«Изображение звезд ограждения Цзы-вэй на символизирующем коловращающееся [небо гло-

бусе]»), а две горизонтальные карты — «Хунь сян дун бэй фан чжун вай гуань син ту»

(«Изображение внутри- и вне[экваториальных] соединений звезд восточной и северной сторон

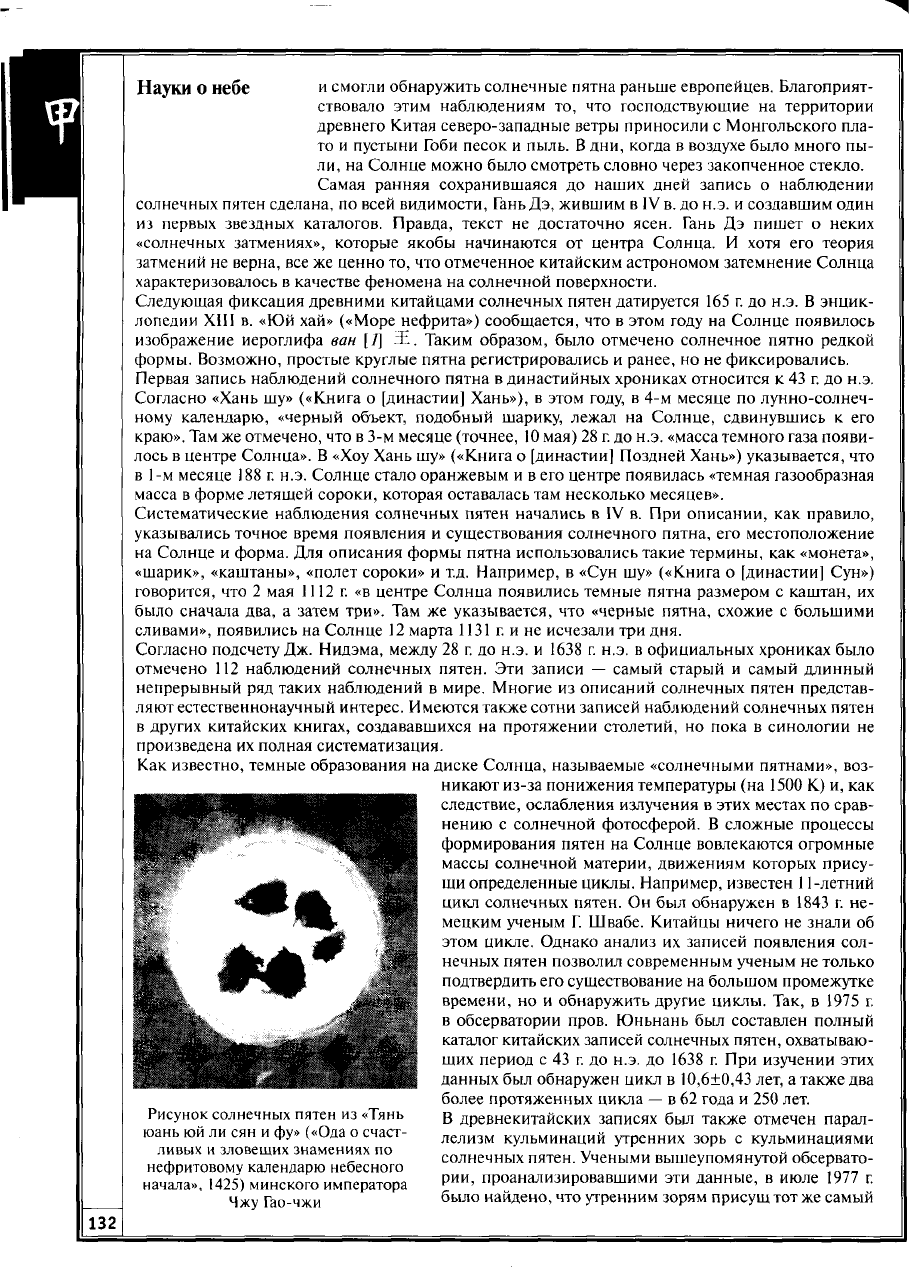

Звездная карта из Дуньхуана, нарисованная в проекции Меркатора

на символизирующем коловращающееся [небо глобусе]») и «Хунь сян

Астрономия

сы нань фан чжун вай гуань син ту» («Изображение внутри- и

вне[экваториальных] соединений звезд западной и южной сторон на

символизирующем коловращающееся [небо глобусе]»). Последние

карты показывают небо двух сегментов

—

от осеннего равноденствия до

весеннего, и наоборот. Они имеют проведенную в середине прямую ли-

нию,

изображающую экватор, и дугу соответственно выше и ниже нее — эклиптику. Созвездия,

вписанные в отчетливо видимые прямоугольные рамки «лунных стоянок», изображены более

сосредоточенными ближе к экватору и рассредоточенными ближе к полюсам.

Другим средством от дефектов, являющихся результатом неточной репрезентации относитель-

ного положения звезд, может быть деление небесной сферы по экватору на две равные части:

одна с Северным полюсом, а другая с Южным полюсом в центре. Такие карты также были

приведены в вышеупомянутой работе Су Суна под названиями «Хунь сян дун цзи син ту»

(«Изображение звезд Северного предела на символизирующем коловращающееся [небо гло-

бусе]») и «Хунь сян нань цзи син ту» («Изображение звезд Южного предела на символизирующем

коловращающееся [небо глобусе]»). Эта книга, написанная в 1094—1096 гг., по-видимому, объяс-

няла устройство управляемого водой комбинированного астрономо-хронологического прибора,

построенного под его наблюдением. Карты были нужны для изготовления небесного глобуса.

Таким образом, Су Сун и его коллеги использовали две различные системы звездной карто-

графии, когда пробовали проектировать глобус. Карты Су Суна были основаны на наблюдениях,

сделанных от 1078 до 1085 г., и являются самыми старыми из изданных в мире звездных карт.

Китайский метод «крестообразных» диаграмм аналогичен тому, что в настоящее время называ-

ется «цилиндрической проекцией». Цилиндрическая проекция, применяемая в картографии

для изображения на плоскости поверхности эллипсоида Земли или небесной сферы, в Европе

была изобретена, как предполагается, в 1568 г. фламандским математиком и географом Герардом

Кремером (1512—1594) и называется по его латинизированному имени (Оегагокк Мегса1ог)

«проекцией Меркатора». Китайский метод картографирования, таким образом, предвосхищает

на много столетий изобретение Меркатора.

Звездная карта из Сучжоу, 1274 г.

Науки

О небе

В храме Конфуция, находящемся в пров. Цзянсу в

г.

Сучжоу, сохранилась

до наших дней карта звездного неба, вырезанная на камне в 1247 г. Ван

Чжи-юанем, — «Сучжоу ши кэ тянь вэнь ту» («Изображение знаков Неба,

вырезанное на камне в Сучжоу»). В качестве прототипа Ван Чжи-юань

использовал карту, составленную в 1193 г. Хуан Шаном. Последний был

разносторонним ученым, но не занимался непосредственно наблюдени-

ем неба. При составлении карты Хуан Шан опирался на данные, полученные другими ис-

следователями, и в частности Су Суном. Выполненная по типу планисферы, эта карта имеет око-

ло 83 см в диаметре. На карте нанесены экватор, эклиптика, точка Северного полюса и 28 зодиа-

кальных созвездий, которые вместе с другими созвездиями, отмеченными вплоть до 30 градуса

южнее экватора, охватывают около 1440 звезд. Число это неточно, поскольку камень подвергся

сильной эрозии. В нижней части карты написаны комментарии, представляющие, по сути,

небольшой космологический трактат. Исследования показывают, что планисфера в Сучжоу была

основана на наблюдениях, сделанных между 1078 и 1085 гг. Она является одним из наиболее

значительных исторических памятников, поскольку служит источником надежной информации

об астрономических знаниях китайцев.

Длина земного меридиана. Измерение дуги меридиана было впервые произведено китайскими

астрономами в VIII в. Эта работа производилась в 724 г. по инициативе И-сина и была частью

его программы по созданию нового календаря. Помимо урегулирования циклов лет, месяцев

и дней китайские разработчики календарей принимали в качестве своих насущных задач пред-

сказания солнечных и лунных затмений, установку 24 солнечных сезонов и прогноз годового

изменения длины дней. Удовлетворительное выполнение этих задач требовало определения

широты места, в котором должны производиться наблюдения. Поэтому в VIII в. было решено

осуществить астрономические наблюдения в различных районах Китая с целью сделать новый

календарь пригодным для всей страны.

В выбранные 12 мест были посланы группы астрономов. Объектами для наблюдений являлись

высота Полярной звезды и длина тени гномона, измеряемые в полдень в дни обоих равноден-

ствий и обоих солнцестояний. Гномон имел высоту 8 чи [1] (196,2 см; 1 чи [/] в эпоху Тан =

24,525 см).

Ряд наблюдений, сделанных Наньгун Юэ и его помощниками в области, которая является

теперь частью пров. Хэнань, был более значим, чем наблюдения, сделанные другими группами

ученых. В дополнение к высотам Полярной звезды и длинам тени гномона они измерили по

отдельности расстояния между городами Байма, Сюньи, Фугоу и Шанцай, которые находились

приблизительно на одной и той же долготе. Измерения проводились шнуром.

Опираясь на данные полевых наблюдений, И-син нашел, что разность между длинами тени

гномонов, установленных соответственно в городах Байма и Шанцай, которые расположены

друг от друга на расстоянии 526 ли [16] и 270 бу [6], была чуть больше двух цуней [2] (1 ли [16] =

300 бу [6]; 1 бу ]6] = 5 чи [Л; 1 цунь [2] = '/ю

чи

Тем самым он опроверг долго поддер-

живавшуюся в Китае теорию, что длина тени изменяется на 1 цунь

[2]

для каждой тысячи ли

[

16[.

Астроном Хэ Чэн-тянь, издавший уже в 442 г. свое опровержение этой теории, все же считал, что

между любыми двумя местами, где наблюдалась та же самая длина тени, расстояние должно быть

идентично. Это суждение было неправильно и исходило из предположения, что Земля является

плоской. Лю Чжо в начале VII в. и Ли Чунь-фэн в 665 г. отметили непостоянство пропорции меж-

ду длинами тени гномонов и расстояниями между двумя местами установки гномонов. И-сину

удалось подтвердить взгляды его предшественников. Простые вычисления, в которых были ис-

пользованы числа, полученные в полевых наблюдениях, показали, что Северный полюс будет на

один китайский градус выше для места, находящегося на расстоянии 351 ли [16] и 80 бу

[6[

на се-

вер от другого места. Иначе говоря, была вычислена соответствующая длина китайского мери-

дионального градуса. В современных единицах измерений полученная величина равна 129,22 км,

что в 1,162 раза больше реальной, составляющей для данной широты около 111,2 км.

Несмотря на ошибку, работа И-сина ценна тем, что положила конец традиционным неправиль-

ным представлениям и впервые объединила измерения широт и географических расстояний,

тем самым открыв путь к дальнейшим работам в этом направлении, к современной астроно-

мической геодезии и к созданию более совершенного календаря.

Через сто с лишним лет после опыта, осуществленного китайцами, а точнее, в 827 г., измерения

дуги меридиана с помощью шнура и наблюдения зенитных расстояний звезд были произведены

в долине Сеннаар мусульманскими учеными по приказу багдадского халифа аль-Мамуна (прав.

813—833). В результате было установлено, что длина дуги меридиана в один градус равна 112 км,