Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

правления ханьского императора У-ди год стал вновь начинаться Календарь

с 11-й луны.

Династия Цинь приняла календарь Чжуань-сюя, а ханьский импера-

тор У-ди в 104 г. до н.э. ввел календарь Тай-чу

—

календарь, «[созданный

в период правления под девизом] Тай-чу». В момент его принятия

совпали зимнее солнцестояние, первый день 11-го месяца и начало оче-

редного 60-го цикла. В этом календаре брался синодический месяц, равный

29

499

/940

дня

(« 29,53085), и год, равный 365'/4 Д

ня

(365,25), или

12

7

/i9

месяца. Вывод этих чисел опирался

на число цикла чжан [1] = 19 лет = 235 месяцев = 6939

3

/4 дня. С целью получения целого числа

дней брался цикл бу [5] = 4 чжан [1] = 76 лет = 27 759 дней. Для согласования календаря

с 60-дневками принимался цикл цзи [11] = 20 бу [5] = 1520 лет = 55 5180 дней. Он содержал

9253 периода по 60 дней. Для согласования календаря с 60-летними циклами учитывался период

юань

[

1]

= 3 цзи [11] = 4560 лет = 76 периодов по 60 лет.

В период 1—5 гг. н.э. по приказу Ван Мана, главного министра (да сы-ма) при императоре Пин-

ди,

знаменитым ученым Лю Синем была произведена модификация календаря Тай-чу. Длина

года в новом календаре составляла

365

385

/i539

дней (* 365,25016), а значение синодического

месяца — 29

43

/gj дней ( « 29,53086). Календарь Лю Синя назывался «саньтунским», поскольку

в нем учитывался цикл юань [1] (4617 лет), равный трем (сань [2]) циклам тун [2] (1539 лет). По

истечении цикла юань [1] совпадают новолуние, зимнее солнцестояние и начало 60-дневки.

Цикл тун [2] получался как произведение 19-летнего цикла чжан [1] на сакральное

и нумерологическое число 81. Максимальным периодом астрономических согласований в «сань-

тунском» календаре считалась «верховная эра Великого предела» (тай цзи шан юань; см. Тай цзи

в т. 1) — 23 639 040 лет. В течение этого периода, равного 5120 циклам юань [1], должен был

произойти 171 «великий парад» пяти известных в древнее время планет.

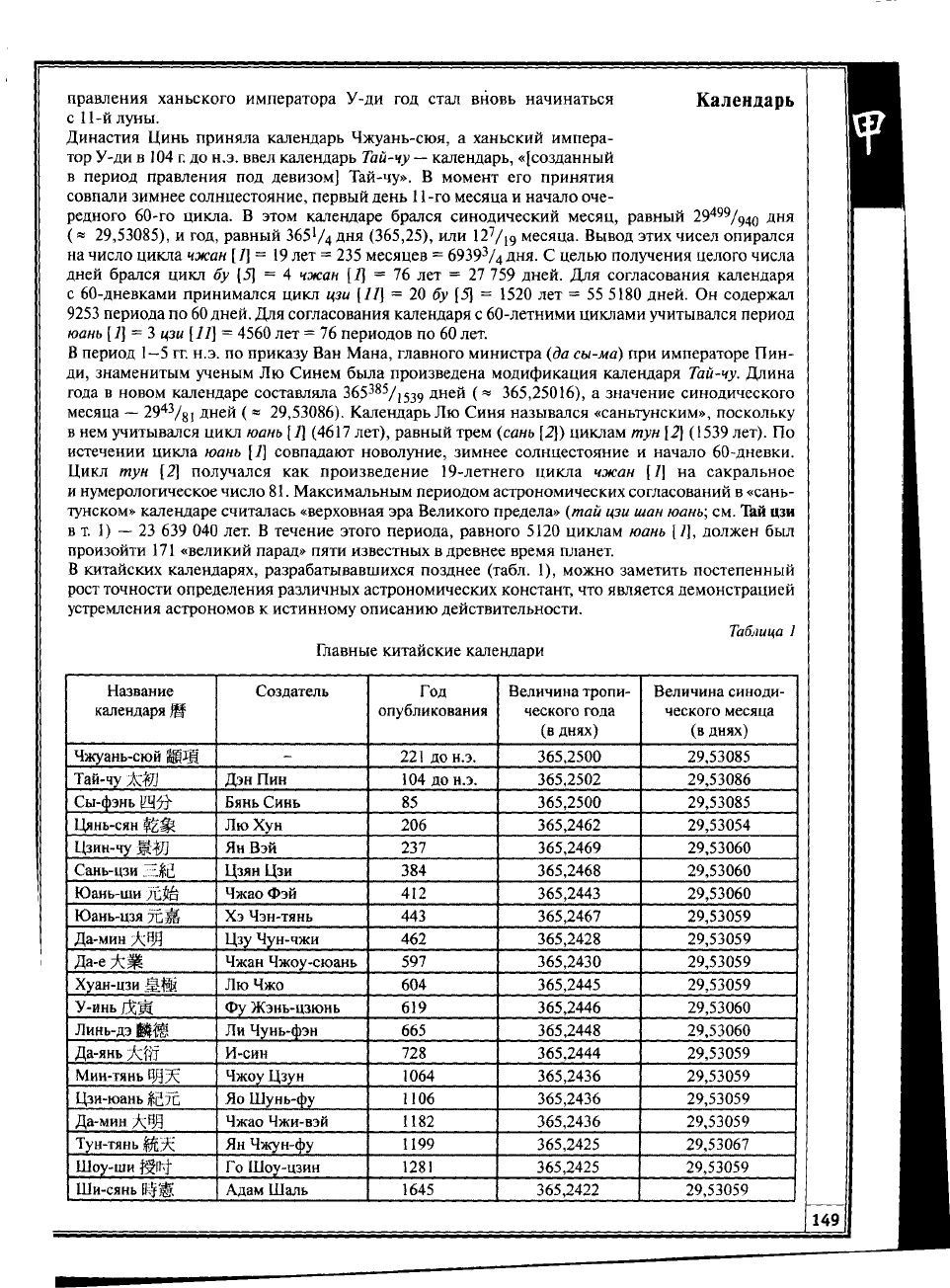

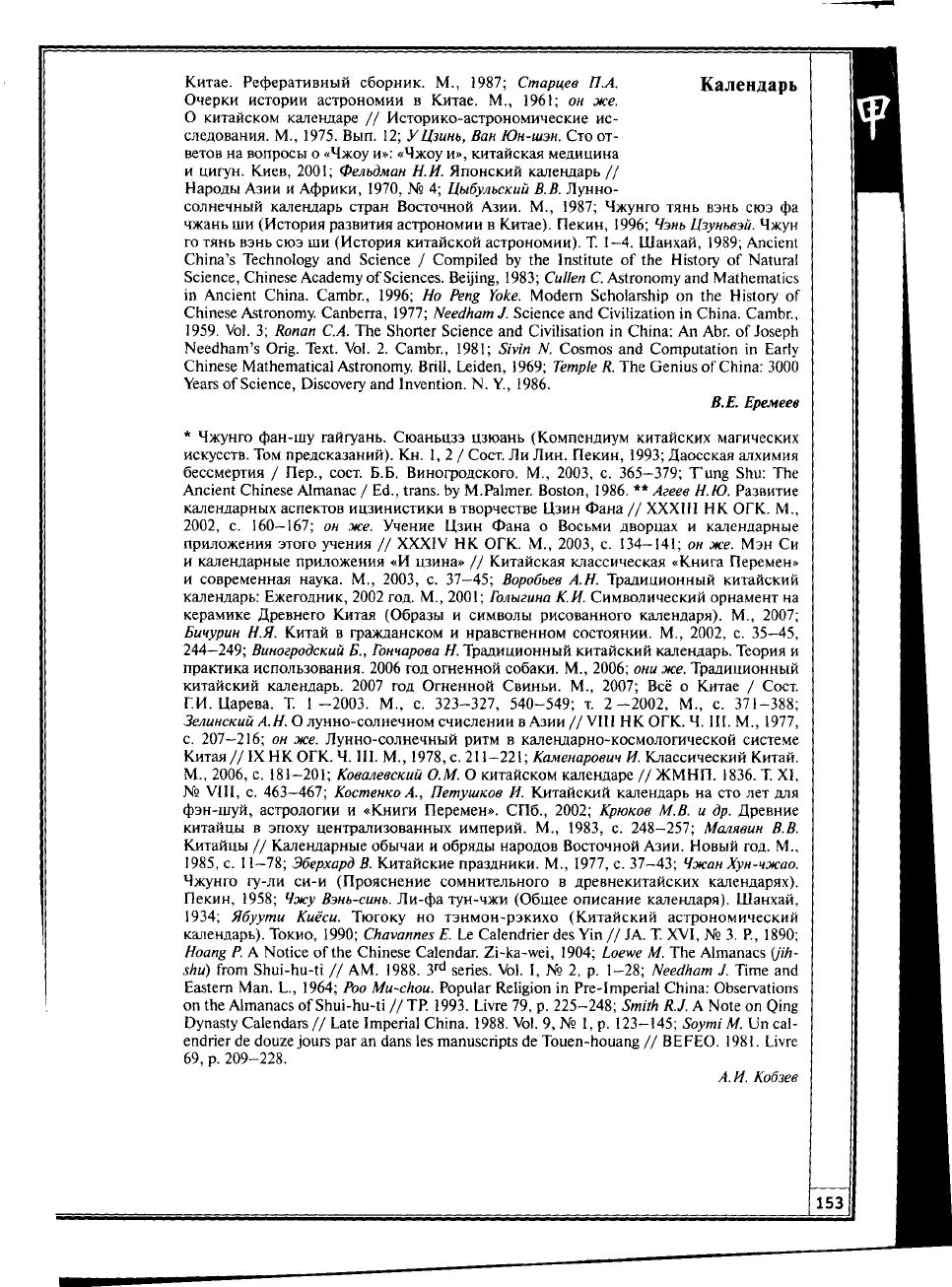

В китайских календарях, разрабатывавшихся позднее (табл. 1), можно заметить постепенный

рост точности определения различных астрономических констант, что является демонстрацией

устремления астрономов к истинному описанию действительности.

Таблица 1

Главные китайские календари

Название Создатель Год Величина тропи- Величина синоди-

календаря

Щ

опубликования ческого года

(в днях)

ческого месяца

(в днях)

Чжуань-сюй

SJIJJ

-

221 до н.э. 365,2500 29,53085

Тай-чу Дэн Пин

104 до н.э. 365,2502 29,53086

Сы-фэнь И5т

Бянь Синь

85 365,2500 29,53085

Цянь-сян

ЩМк

Лю Хун

206 365,2462

29,53054

Цзин-чу ЩГ]

Ян Вэй 237 365,2469

29,53060

Сань-цзи '.It! Цзян Цзи 384

365,2468 29.53060

Юань-ши

п;№\

Чжао Фэй

412 365,2443 29,53060

Юань-цзя

itit-,

Хэ Чэн-тянь

443

365,2467 29,53059

Да-мин к.Щ

Цзу Чун-чжи 462 365,2428

29,53059

Да-е Ш Чжан Чжоу-сюань

597

365,2430

29,53059

Хуан-цзи JiS

Лю Чжо

604

365,2445

29,53059

У-инь

fXfi

Фу Жэнь-цзюнь

619 365,2446 29,53060

Линь-дэ

ЩШ

Ли Чунь-фэн 665 365,2448 29,53060

Да-янь Mil

И-син 728 365,2444 29,53059

Мин-тянь ЩЛ

Чжоу Цзун

1064

365,2436 29,53059

Цзи-юань

jjSgTn

Яо Шунь-фу

1106

365,2436 29,53059

Да-мин кЩ Чжао Чжи-вэй

1182

365,2436 29,53059

Тун-тянь %£Л Ян Чжун-фу 1199

365,2425 29,53067

Шоу-ши glht

Го Шоу-цзин

1281 365,2425 29,53059

Ши-сянь Щ% Адам Шаль 1645

365,2422 29,53059

Науки о небе Так,

среди проблем, решавшихся китайскими астрономами, было

определение первого

дня

месяца.

Хэ

Чэн-тянь, разрабатывая календарь

Юань-цзя, изданный затем

в 443 г.,

предложил сделать день, когда

Солнце

и

Луна оказываются

на

одной долготе, первым днем каждого

месяца вместо отсчета, опирающегося

на

среднюю величину синоди-

ческого месяца. Его предложением, однако,

в

V

и

VI вв. пренебрегли.

Лю

Чжо

и

Чжан Чжоу-сюань

в

первые годы

VII в.

начали существенную реформу

в

календарной

науке.

Они

обратили внимание

на

колебания

в

скорости Солнца

и

Луны, когда пробовали

устанавливать

их

реальные позиции, чтобы определить первый день месяца. Метод

для его

определения, разработанный

Лю

Чжо,

был

применен

в

календаре Хуан-цзи, введенном

в 604 г.

Предложенный

в V в. Хэ

Чэн-тянем принцип определения начала месяца

со

дня, когда Солнце

и Луна оказываются

на

одной долготе,

был

учтен разработчиками календаря

У-инь

в 619 г., но

официально

не был

принят

до

665

г.,

когда вошел

в

употребление календарь Линь-дэ,

тем

самым

заканчивая двухвековые дебаты. Астроном И-син, работая

над

календарем Да-янъ, введенным

в 728

г.,

улучшил формулу, предложенную

в

604 г.

Лю

Чжо для фиксации первого

дня

месяца.

Глубокие исследования теории календаря привели позднеханьского астронома

Лю

Хуна

в 206 г.

к осознанию того,

что

календарь

с

остаточной четвертью

дня

(365,25) дает неточное число

в величине тропического года, отчего

и

появляется много ошибок.

В

частности,

в

таком кален-

даре

был

необходим перерасчет

с

помощью «вставных» дней.

Лю Хун

понял,

что

частый пере-

расчет календаря

не

являлся оптимальным решением. После некоторых расчетов

он

предложил

сократить величину года

до

365,2462 дня.

В

результате появился календарь Цянь-сян, заметно

превосходивший

по

точности предыдущие

и

ставший первым,

в

котором реализовался

неформальный подход

к

величине тропического года. Методы разработки своего календаря

Лю

Хун описал

в

сочинении «Цянь

сян ли шу»

(«Правила составления календаря „Небесные сим-

волы"»), изданном

в

206

г.

Среди

тех

астрономов, которые боролись

за

более точное значение тропического года,

был Цзу

Чун-чжи (429—501).

Он

смог улучшить технику наблюдений.

Для

установления тропического

года было необходимо знать точное время зимнего солнцестояния. Поэтому китайские раз-

работчики календарей придавали большую важность соответствующим наблюдениям. Однако

на пути наблюдателей стояли следующие препятствия. Во-первых, отсутствие заметного раз-

личия

в

ежедневной длине тени, которая могла быть легко измерена

в

течение

дня

зимнего

солнцестояния,

и,

во-вторых, невозможность установления точного часа солнцестояния.

Цзу

Чун-чжи нашел решение этих проблем.

Он

растянул свои измерения тени

на

промежуток

в

24 дня с

целью получить среднее значение. Учет того,

что

большие изменения

в

длине тени

могли наблюдаться

в

дни, достаточно отдаленные

от

зимнего солнцестояния, вносил важный

вклад

в

успех новой методики

Цзу

Чун-чжи.

Его

календарь Да-мин устанавливает тропический

год

в

365,2428 дня. Такая точность

не

была оспорена

до

1064

г.,

когда появился календарь

Мин-

тянь

с

годом

в

365,2436

дня,

который отметил начало практики наблюдений

с

разного числа

позиций.

Ученый

Го

Шоу-цзин

в

конце XIII

в.

создал устройство, называемое «определитель тени»,

которое дало возможность более четкого наблюдения края тени.

Это

устройство фокусировало

солнечный свет через крошечное

(«не

больше,

чем

зерно риса») отверстие

в

точке

на

пластине

гномона. «Определитель тени» открыл путь использованию более длинных гномонов

для до-

стижения более высокой точности. «Башня

для

измерения тени», стоящая теперь

в

уезде

Дэн-

фэн, пров. Хэнань, является своего рода гигантским гномоном.

Она

была построена

под

руко-

водством

Го

Шоу-цзина. Имея высоту 13,33

м, она

была

в

четыре раза выше,

чем

использовав-

шиеся

в то

время гномоны.

Го Шоу-цзин, базируясь

на

своих собственных наблюдениях

с

помощью этого высокоточного

гномона

и

используя данные шести крупномасштабных наблюдений, сделанных после

462 г.

(когда Цзу Чун-чжи создал календарь Да

-мин),

установил тропический

год в

365,2425 дня, под-

твердив исследования

Ян

Чжун-фу, который разработал календарь Тун-тянь

в

1199

г. Эта

вели-

чина была принята

при

разработке

в 1281 г.

календаря Шоу-ши, который

по

точности тропи-

ческого года равен григорианскому календарю, появившемуся

на

300

лет

позже.

Почти через четыре века после

Го

Шоу-цзина астроном

Син

Юнь-лу (1573-1620), построив

20-метровый гномон, получил

для

тропического года число 365,242190

дня,

являвшееся

в то

время наиболее точным

в

мире.

Оно

меньше полученного современными вычислениями

(365,2421988) всего

на

0,0000088 дня.

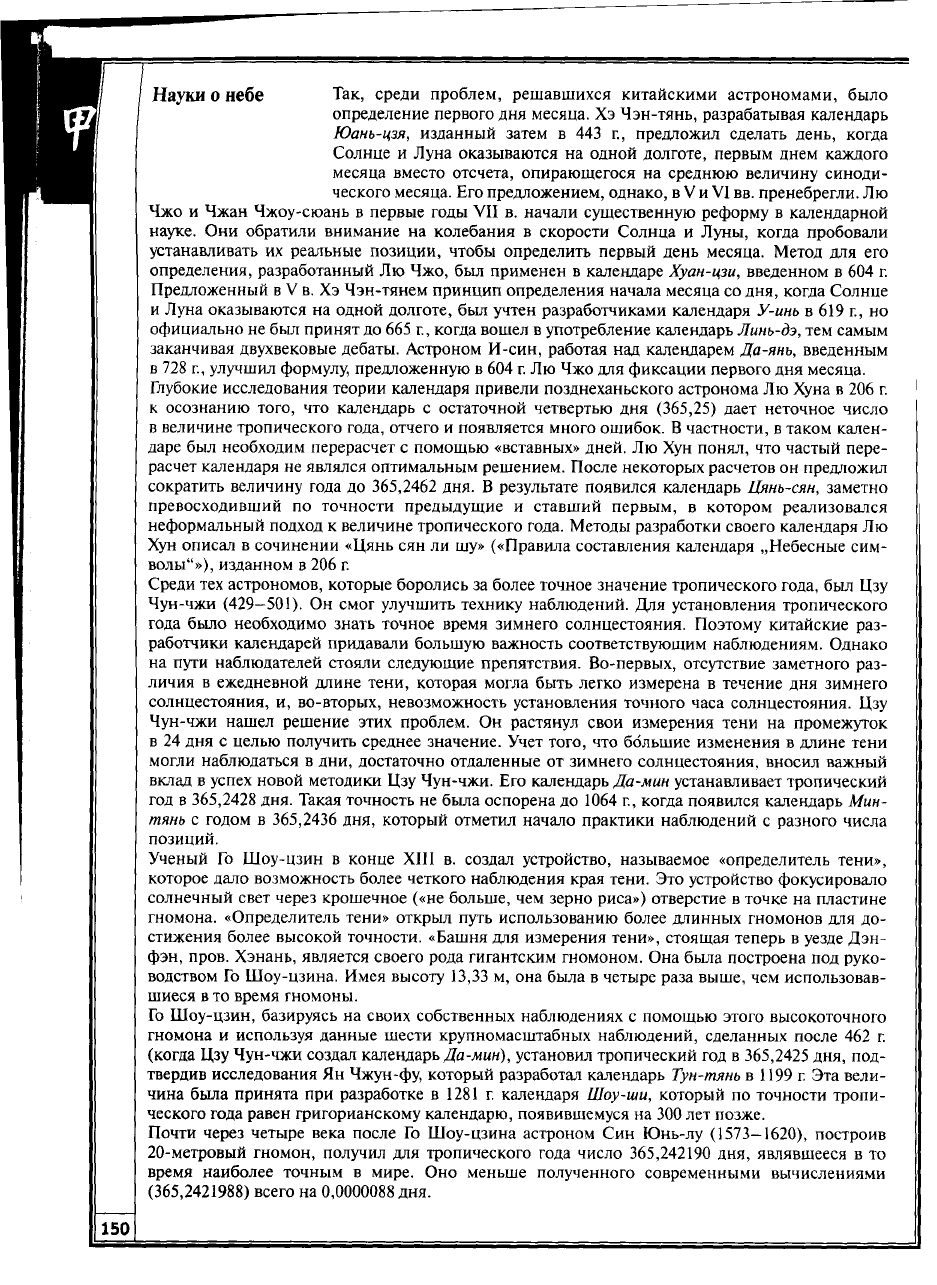

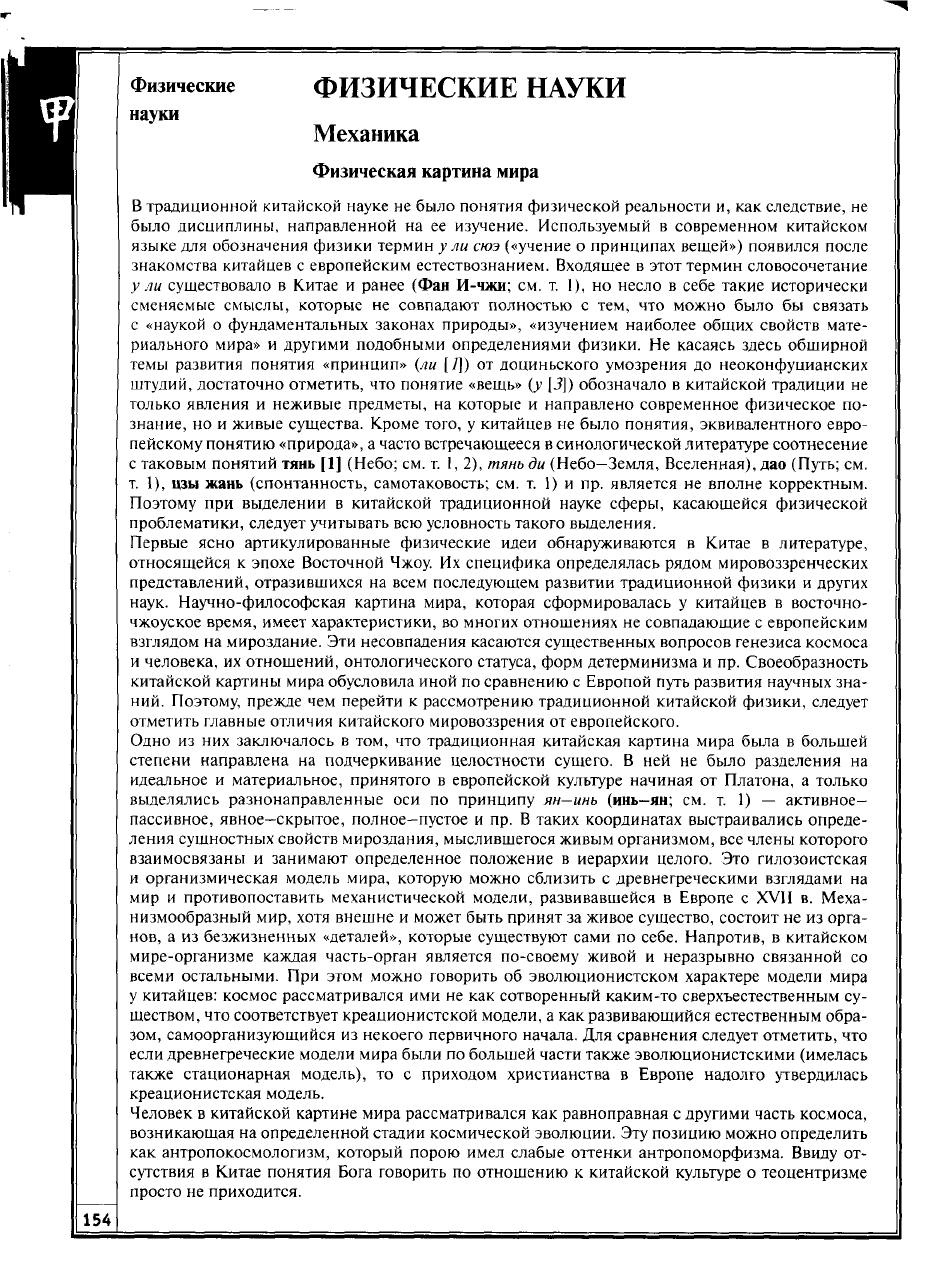

Солнечный календарь Календарь

При интенсивном развитии сельского хозяйства в Китае требовались

знания закономерностей сезонных изменений погоды и ее влияний на

выращиваемые культуры. Исходя из учета сезонных погодных измене-

ний, уже в доханьское время был составлен солнечный метеорологиче-

ский (или сельскохозяйственный) календарь, в котором солнечный год делился на 24 «сезона»,

называемых цзе ци (табл. 2). Словарное значение иероглифа цзе [3[ — «коленце [бамбука]»,

«подразделение», «отрезок», а ци [1] (см. т. 1) — «пневма», «воздух», «атмосфера». Таким обра-

зом, термин цзе ци буквально означает «пневменное/атмосферное подразделение».

В энциклопедическом трактате «Люй-ши чунь-цю», составленном в середине Ш в. до н.э., пере-

числяется чуть меньше половины названий цзе ци. Эти цзе ци встроены в комплекс характери-

стик 12 лунных месяцев, причем так, что в их порядке видится система. Поэтому можно пред-

положить, что к середине III в. до н.э. календарь 24 «сезонов» был уже вполне сформирован.

Полный список цзе ци приводится в книге «Хуайнань-цзы» (см. т. 1), написанной во II в. до н.э.

Принцип деления года на 24 подразделения учитывался в лунно-солнечном календаре Тай-чу,

составленном в 104 г. до н.э.

Начало года в календаре из 24 сезонов определяется еще как начало весны (Ли чунь) и при-

ходится на точку, находящуюся посередине между днями зимнего солнцестояния и весеннего

равноденствия. Эти дни также определяли начала соответствующих сезонов (Дун чжи, Чунь

фэнь).

Также выделялись дни летнего солнцестояния (Ся чжи) и осеннего равноденствия (Цю

фэнь).

Все эти характерные моменты движения Солнца китайцы хорошо могли вычислять уже

Таблица

2

Солнечный календарь из 24 сезонов

№ Название сезона Перевод

Начало по григори-

анскому календарю

Циклические знаки

и триграммы

1

Ли

чушь

"'г'Ш

Начало весны

4-5 февраля Гэнь [2]

2

Юй шуй

М1>К

Дождевая вода 19-20 февраля

3.

инь [/]

3

Цзин чжи ЩШ

Пробуждение личинок

5-6 марта

1.

цзя [У]

4

Чунь

ф}НЬ

ffft

Весеннее равноденствие 20-21 марта

4.

мао

[5]

5

Цин мин \ЩЩ

Чистый свет 4-5 апреля

II.

и

[9]

6

Гу юй

Хлебные дожди 20-21 апреля

5.

чэнь [2]

7

Ли ся А/Ж.

Начало лета 5-6 мая сюнь [2]

8

Сяо мань

/[->?$

Малая полнота 21-22 мая 6. сы

[S]

9

Мам чжун £jfifi

Колосящиеся всходы 5-6 июня

111.

вин

[1]

10

Ся чжи ЯЗ?.

Летнее солнцестояние

21-22 июня

1.

у

[10]

11

Сяо шу

/Jn#

Малая жара 7-8 июля

IV. дин

[1]

12

Да шу А

'Й

Большая жара 23-24 июля 8. юй

[9]

13

Ли цю

~\'F.fX

Начало осени 7-8 августа

Кунь

14

Чу шу Ш'Щ

Последняя жара

23-24 августа

9. шэнь [б]

15

Байлу 1'Ш

Белые росы

7-8 сентября

VII.

гэн

[1]

16

Цю фэнь да>

Осеннее равноденствие

23-24 сентября

10.

ю

[4]

17

Хапь лу МЩ

Холодные росы 8-9 октября

VIII. синь [4]

18

Шуан и мп ШШ-

Появление инея 23-24 октября

11.

сюй

[3]

19

Ли дун

Начало зимы 7-8 ноября

Цянь [1]

20

СЯО

СЮ}

/JV

f

j.

Малые снега 22-23 ноября

12.

хай

[2]

21

Да сюэ А

=1}.

Большие снега

7-8 декабря IX. жть

[3]

22

Дун чжи .^-ф

Зимнее солнцестояние

21

-22 декабря

1 .

Ц!Ы

[3]

23

Сяо хань

Малые холода

5-6 января

X. гуй

[8]

24

Да хань

Большие холода 20-21 января

2.

чоу

[S]

Науки

О небе

в эпоху Чунь-цю. Ровно посередине между ними устанавливались пунк-

ты,

определяемые как начала лета, осени и зимы (Ли ся, Ли цю, Ли дун).

Между указанными пунктами выбирались еще более дробные подразде-

ления, названные по характерным приметам соответствующего сезона.

В «Хуайнань-цзы» (цз. 3) сезоны коррелируют с циклическими знаками

12 «земных ветвей» и двумя «[отбивными] бечевками» (шэн [7]), слу-

жащими у плотников для разметки прямых линий. Весна связана со знаками инь [2], мао [5],

чэнь [2]; лето — сы [5], у [10], вэй [9]; осень — шэнь [б], ю [4], сюй [3]; зима — хай [2], цзы [3],

чоу [5]. «Бечевками», образующими правильный крест, связываются знаки мао [5] и ю [4\, у [10]

и цзы [3]. Точки «стыка» сезонов коррелируют со «шнурами» (вэй [13]), связанными, видимо,

с образом «повозки небесного свода» (каньюй). «Шнур» между чоу

[5]

и инь [2] («стык» зима-вес-

на) называется Баодэ («Вознаграждение благодатью»); между чэнь [2] и сы [5] (весна-лето) —

Чанъян («Обычное счастье», «Очередной баран»); между вэй [9] и шэнь [6] (лето-осень) — Бэйян

(«Оборотный ян»); между сюй [3] и хай [2] (осень-зима) — Титун («Связывание силком», «Про-

ход копыта»). Впоследствии при членении годового круга эти «шнуры» стали символизи-

роваться триграммами Гэнь [2], Сюнь [2], Кунь и Цянъ [1], являющимися в схеме Вэнь-вана

«угловыми» (юй [8]), т.е. промежуточными между «правильными» (чжэн [1]) триграммами,

ориентированными прямо на север, восток, юг и запад. При членении годового круга на 24 части

к четырем «шнурам» и 12 «земным ветвям» добавляется 8 «небесных стволов» — без у [9] (V)

чцзи[10\ (VI).

Данный календарь позволял правильно определить начало весны, а значит, вовремя приступить

к сельскохозяйственным работам. Практическим нуждам служило и разбиение всего года на

24 отрезка, соответствующих изменению погодных сезонов в Китае. Некоторая часть названий

сезонов прямо отражает их сельскохозяйственную значимость в жизни китайцев. С 24 сезонами

солнечного цикла было связано большинство погодных примет, которые интерпретировались

в контексте сельскохозяйственной деятельности. Например, ясная погода в день Ли чунь («На-

чало весны») считалась приметой обильного урожая.

Поскольку солнечный год приблизительно равняется 365,25 дня, а 24 пункта сельскохозяйст-

венного, или метеорологического, календаря должны соответствовать положению Солнца на

эклиптике в идеале через равные промежутки времени, то каждый сезон должен был бы быть

равным приблизительно 15,22 дня. Реально они выбираются равными 15 или 16 дням в зависи-

мости от местоположения в общей последовательности. Таким образом, два идущих друг за дру-

гом сезонных отрезка в сумме могут дать 30, 31 или 32 дня, что является либо равным, либо

большим, чем лунные месяцы в 29 и 30 дней. Этот факт был использован для установления

правила интеркаляции (вставки) лунных месяцев, пришедшего во II в. до н.э. на смену правилу,

опирающемуся на цикл в 19 лет. В новом правиле 24 цзе ци подразделялись на нечетные и чет-

ные,

причем последние могли еще называться чжун ци («средние пневмы»). Интеркаляционным

мог считаться такой месяц, который не захватывает начало четного сезона (чжун ци), или, иначе

говоря, целиком умещается между началами двух нечетных сезонов (цзе ци).

Практика вставки месяца всякий раз, когда это требовалось из сравнения между системами

синодических месяцев и 24 сезонов, была гарантированной в точности и делала ненужным

подсчет резонансных периодов. Это означало, что календарная наука могла бы развиваться

более независимо от астрономии в качестве зрелой отдельной дисциплины. Само создание

календаря из 24 сезонов требовало как высокого уровня знаний, в частности астрономического

понимания Земли как небесного тела, так и сложного оборудования, без которого невозможно

собрать необходимую информацию. Все это уже было у китайцев в III—II вв. до н.э. Однако

применение системы 24 сезонов для процедур интеркаляции в это время не получило должного

распространения, и полного отказа от практики подсчета резонансов не произошло. Только

в VII в. Ли Чунь-фэн взял на себя инициативу в переводе календарной науки на качественно

новый уровень, разрабатывая календарь Линь-дэ, который был принят в 665 г.

* Люйши чуньцю: Вёсны и осени господина Люя / Пер. Г.А. Ткаченко. М., 2001; Сыма

Цянь.

Исторические записки (Ши цзи) / Пер. с кит., вступ. ст., коммент. и прил.

Р.В.

Вяткина. Т. 4. М., 1986; Философы из Хуайнани: Хуайнаньцзы / Пер. Л.Е. Поме-

ранцевой. М., 2004. ** Бичурин Н.Я. Ся-сяо-чжень, или земледельческий календарь

китайцев // Московский телеграф. 1830. № 7, ч. 32; Голыгина К.И. Звездное небо

и «Книга перемен». М.,

2003;

Еремеев В.Е. Символы и числа «Книги перемен». М.,

2005;

Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Годовой цикл. М., 1989,

с. 19—103; Современные историко-научные исследования: Наука в традиционном

Китае. Реферативный сборник. М., 1987; Старцев П.А.

Календарь

Очерки истории астрономии в Китае. М., 1961; он же.

О китайском календаре // Историко-астрономические ис-

следования. М., 1975. Вып. 12; УЦзинь, Ван Юн-шэн. Сто от-

ветов на вопросы о «Чжоу и»: «Чжоу и», китайская медицина

и цигун. Киев, 2001; Фельдман Н.И. Японский календарь //

Народы Азии и Африки, 1970, № 4; Цыбульский В.В. Лунно-

солнечный календарь стран Восточной Азии. М., 1987; Чжунго тянь вэнь сюэ фа

чжань ши (История развития астрономии в Китае). Пекин, 1996; Чэнь Цзуньвэй. Чжун

го тянь вэнь сюэ ши (История китайской астрономии). Т. 1—4. Шанхай, 1989; Ancient

China's Technology and Science / Compiled by the Institute of the History of Natural

Science, Chinese Academy of Sciences. Beijing, 1983; Cullen С Astronomy and Mathematics

in Ancient China. Cambr., 1996; Ho Peng Yoke. Modern Scholarship on the History of

Chinese Astronomy. Canberra, 1977; Needham J. Science and Civilization in China. Cambr.,

1959.

Vol. 3; Ronan CA. The Shorter Science and Civilisation in China: An Abr. of Joseph

Needham's Orig. Text. Vol. 2. Cambr., 1981; Sivin N. Cosmos and Computation in Early

Chinese Mathematical Astronomy. Brill, Leiden, 1969;

Temple

R. The Genius of China: 3000

Years of Science, Discovery and Invention. N. Y., 1986.

B.E. Еремеев

* Чжунго фан-шу гайгуань. Сюаньцзэ цзюань (Компендиум китайских магических

искусств. Том предсказаний). Кн. 1,2/ Сост. Ли Лин. Пекин, 1993; Даосская алхимия

бессмертия / Пер., сост. Б.Б. Виногродского. М.,

2003,

с. 365-379; Tung Shu: The

Ancient Chinese Almanac / Ed., trans, by M.Palmer. Boston, 1986. ** Агеев Н.Ю. Развитие

календарных аспектов ицзинистики в творчестве Цзин Фана // XXXIII НК ОГК. М.,

2002,

с. 160—167; он же. Учение Цзин Фана о Восьми дворцах и календарные

приложения этого учения // XXXIV НК ОГК. М.,

2003,

с.

134-141;

он же. Мэн Си

и календарные приложения «И цзина» // Китайская классическая «Книга Перемен»

и современная наука. М.,

2003,

с. 37-45; Воробьев А.Н. Традиционный китайский

календарь: Ежегодник, 2002 год. М., 2001; Голыгина К.И. Символический орнамент на

керамике Древнего Китая (Образы и символы рисованного календаря). М., 2007;

Бичурин Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии. М., 2002, с. 35—45,

244—249; Виногродский Б.,

Гончарова

Н. Традиционный китайский календарь. Теория и

практика использования. 2006 год огненной собаки. М., 2006; они же. Традиционный

китайский календарь. 2007 год Огненной Свиньи. М., 2007; Всё о Китае / Сост.

Г.И.Царева. Т. 1

-2003.

М., с. 323-327, 540-549; т. 2 -2002, М., с. 371-388;

Зелинский А.Н. О лунно-солнечном счислении в Азии //VIII НКОГК. Ч. III. М., 1977,

с. 207—216; он же. Лунно-солнечный ритм в календарно-космологической системе

Китая // IX НК ОГК. Ч. HI. М., 1978, с.

211-221;

Каменарович И. Классический Китай.

М., 2006, с.

181-201;

Ковалевский О.М. О китайском календаре // ЖМНП. 1836. Т. XI,

№ VIII, с. 463—467; Костенко А., Петушков И. Китайский календарь на сто лет для

фэн-шуй, астрологии и «Книги Перемен». СПб., 2002; Крюков М.В. и др. Древние

китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983, с. 248-257; Малявин В.В.

Китайцы // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год. М.,

1985,

с. 11—78; Эберхард В. Китайские праздники. М., 1977, с.

37—43;

Чжан

Хун-чжао.

Чжунго гу-ли си-и (Прояснение сомнительного в древнекитайских календарях).

Пекин, 1958; Чжу Вэнь-синь. Ли-фа тун-чжи (Общее описание календаря). Шанхай,

1934;

Ябуути Киё'си. Тюгоку но тэнмон-рэкихо (Китайский астрономический

календарь). Токио, 1990; Chavannes Е. Le Calendrier des Yin //JA. Т. XVI, № 3. P., 1890;

Hoang

P.

A Notice of the Chinese Calendar. Zi-ka-wei, 1904; Loewe M. The Almanacs (jih-

shu) from Shui-hu-ti // AM. 1988. 3

rd

series. Vol. I, № 2, p. 1-28; Needham J. Time and

Eastern Man. L., 1964; Poo Mu-chou. Popular Religion in Pre-Imperial China: Observations

on the Almanacs of Shui-hu-ti // TP. 1993. Livre 79, p. 225-248; Smith R.J. A Note on Qing

Dynasty Calendars// Late Imperial China. 1988. Vol. 9, № l,p. 123-145; Soymi M. Un cal-

endrier de douze jours par an dans les manuscripts de Touen-houang // BEFEO. 1981. Livre

69,

p. 209-228.

AM. Кобзее

153

Физические

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ

науки

Механика

Физическая картина мира

В традиционной китайской науке не было понятия физической реальности и, как следствие, не

было дисциплины, направленной на ее изучение. Используемый в современном китайском

языке для обозначения физики термин у ли сюэ («учение о принципах вещей») появился после

знакомства китайцев с европейским естествознанием. Входящее в этот термин словосочетание

у ли существовало в Китае и ранее (Фан И-чжи; см. т. 1), но несло в себе такие исторически

сменяемые смыслы, которые не совпадают полностью с тем, что можно было бы связать

с «наукой о фундаментальных законах природы», «изучением наиболее общих свойств мате-

риального мира» и другими подобными определениями физики. Не касаясь здесь обширной

темы развития понятия «принцип» (ли [/]) от доциньского умозрения до неоконфуцианских

штудий, достаточно отметить, что понятие «вещь» (у [3]) обозначало в китайской традиции не

только явления и неживые предметы, на которые и направлено современное физическое по-

знание, но и живые существа. Кроме того, у китайцев не было понятия, эквивалентного евро-

пейскому понятию «природа», а часто встречающееся в синологической литературе соотнесение

с таковым понятий тянь [1] (Небо; см. т. 1, 2), тянь ди (Небо—Земля, Вселенная), дао (Путь; см.

т. 1), цзы жань (спонтанность, самотаковость; см. т. 1) и пр. является не вполне корректным.

Поэтому при выделении в китайской традиционной науке сферы, касающейся физической

проблематики, следует учитывать всю условность такого выделения.

Первые ясно артикулированные физические идеи обнаруживаются в Китае в литературе,

относящейся к эпохе Восточной Чжоу. Их специфика определялась рядом мировоззренческих

представлений, отразившихся на всем последующем развитии традиционной физики и других

наук. Научно-философская картина мира, которая сформировалась у китайцев в восточно-

чжоуское время, имеет характеристики, во многих отношениях не совпадающие с европейским

взглядом на мироздание. Эти несовпадения касаются существенных вопросов генезиса космоса

и человека, их отношений, онтологического статуса, форм детерминизма и пр. Своеобразность

китайской картины мира обусловила иной по сравнению с Европой путь развития научных зна-

ний. Поэтому, прежде чем перейти к рассмотрению традиционной китайской физики, следует

отметить главные отличия китайского мировоззрения от европейского.

Одно из них заключалось в том, что традиционная китайская картина мира была в большей

степени направлена на подчеркивание целостности сущего. В ней не было разделения на

идеальное и материальное, принятого в европейской культуре начиная от Платона, а только

выделялись разнонаправленные оси по принципу ян—инь (инь—ян; см. т. 1) — активное-

пассивное, явное—скрытое, полное-пустое и пр. В таких координатах выстраивались опреде-

ления сущностных свойств мироздания, мыслившегося живым организмом, все члены которого

взаимосвязаны и занимают определенное положение в иерархии целого. Это гилозоистская

и организмическая модель мира, которую можно сблизить с древнегреческими взглядами на

мир и противопоставить механистической модели, развивавшейся в Европе с XVII в. Меха-

низмообразный мир, хотя внешне и может быть принят за живое существо, состоит не из орга-

нов,

а из безжизненных «деталей», которые существуют сами по себе. Напротив, в китайском

мире-организме каждая часть-орган является по-своему живой и неразрывно связанной со

всеми остальными. При этом можно говорить об эволюционистском характере модели мира

у китайцев: космос рассматривался ими не как сотворенный каким-то сверхъестественным су-

ществом, что соответствует креационистской модели, а как развивающийся естественным обра-

зом, самоорганизующийся из некоего первичного начала. Для сравнения следует отметить, что

если древнегреческие модели мира были по большей части также эволюционистскими (имелась

также стационарная модель), то с приходом христианства в Европе надолго утвердилась

креационистская модель.

Человек в китайской картине мира рассматривался как равноправная с другими часть космоса,

возникающая на определенной стадии космической эволюции. Эту позицию можно определить

как антропокосмологизм, который порою имел слабые оттенки антропоморфизма. Ввиду от-

сутствия в Китае понятия Бога говорить по отношению к китайской культуре о теоцентризме

просто не приходится.

154

Если европейской мысли во все века преимущественно была свойст-

Механика

венна субстанциональная модель мира, то китайцам — процессуальная.

Первая предполагает видение за изменяющимися явлениями некой

неизменной основы, вторая строится на представлении о тотальности

изменчивости и непостоянства. Главнейшая категория китайской

культуры — «перемены» (и [4]). Истоком ее является «Канон перемен»

(«И цзин»; см. «Чжоу и» в т. 1, Традиция предсказаний и «Канон перемен» в т. 2), каноническая

часть которой возникла в УШ-УП вв. до н.э., а комментирующая — в IV—III вв. до н.э. В одном

из комментариев, в «Си цы чжуани» («Предание присоединенных изречений») (I, 4; 5), дается

определение перемен — «порождение порождений» (шэн шэн; см. т. 1) — и их главное свойст-

во — «бестелесность» (у ти; см. ю—у, ти-юн в т. 1). Перемены составляют основу всех вещей,

поэтому последние могут мыслиться как некие текучие «события» А. Уайтхеда или динами-

ческие образования, подобные диссипативным структурам современной синергетики.

Поток перемен, образующий некую вещь, сам по себе также изменяется, и эти изменения могут

доходить до некоего предела {цзи [2]), в котором данная вещь достигает полноты своего налич-

ного бытия. Поэтому этот предел является тем, что более всего может характеризовать эту вещь.

Помимо данного понятия в китайском умозрении постулируется «Великий предел» (тай цзи; см.

т. 1), соотносимый с динамической структурой всего космоса и, как следствие, с каждой такой

его частью, которая может рассматриваться как некое относительно автономное и целостное

динамическое образование. В известной фразе из «Си цы чжуани» (I, 11) дается развертка из

этого понятия производного набора, с помощью которого в китайской модели мира можно

было описывать структуру любой вещи или явления: «Перемены имеют Великий предел. Он

рождает двоицу образов (и [8]). Двоица образов рождает четыре символа (сян [/]; см. сы сян

в т. 1). Четыре символа рождают восемь триграмм (гуа [2]; см. т. 1)».

«Двоица образов» — это полярности ян

[1]

и инь

[1]

(инь—ян; см. т. 1), о которых много говорится

в китайских текстах, причем с указанием на их взаимосвязанность и попеременное преоб-

ладание. Например, в одном из пассажей «Гуй-гу-цзы» («[Трактат] Мудреца из Долины бесов»;

см.

т. 1, 2), восходящем к IV в. до н.э., указывается, что когда полярность инь [1] доходит до

своего предела, она уступает место ян [1], и наоборот. Дун Чжун-шу (см. т. 1) писал в «Чунь цю

фань лу» («Обильные росы „Вёсен и осеней"», гл. 51 «Тянь дао бу эр» — «Недвойственность

небесного Пути-дао Неба»), что силы инь [1] и ян [1] имеют взаимно противодействующую

природу: когда одна выходит, другая входит, если одна

—

справа, другая — слева, если одна про-

цветает, то другая приходит в упадок, и наоборот. Ван Чуном (27—97/107; см. т. 1) в «Критических

суждениях»/«Весах теорий» («Лунь хэн») отмечено, что когда ян [I] достигает своего предела, он

отступает в пользу инь

[

1],

а инь

[

1],

достигшая своего предела, отступает в пользу ян[1].

Эти и подобные примеры указывают на наличие в китайской традиции некой выделенной

области знаний — универсальной ритмологии, которой трудно найти достойную аналогию

среди традиционных наук других цивилизаций. В Европе интерес к различным ритмическим

процессам в области физики (колебаниям и волнам) возник только в XVII в. В китайской же

науке ритмологические представления пронизывали все области естественнонаучных знаний,

видимо, зародившись при разработке календаря в астрономии. Наиболее значимыми они оказа-

лись в медицине и в акустике. Здесь ритмология оказалась вполне к месту и привела китайцев

к ряду научных достижений. Однако в некоторых случаях она оказывала тормозящее действие.

Так, Ван Чун возражал против существовавшей в его время правильной теории затмений

(ши [29]), предпочитая древнее представление, что Солнце и Луна имеют свои внутренние

ритмы яркости. Ему вторил астроном Лю Чжи, написавший в 274 сочинение «Лунь тянь» («Суж-

дения о Небесах»). Он исходил из того, что Солнце и Луна — это воплощение соответственно

принципов ян

[ 1]

и инь

[

Л, а в любом ян

[ 1]

есть доля инь

]

1],

так же как в любой инь[1] есть доля

ян [1]. Поэтому светящееся по преимуществу Солнце может помрачаться, а исходно темная

Луна — светить. При этом между ними есть некая незримая связь, благодаря которой, как

и положено янским и иньским началам, Солнце и Луна попеременно «борются за яркость». Тем

самым объясняются не только затмения Солнца и Луны, но и суточное изменение солнечного

излучения и лунные фазы. Подобные рассуждения встречаются в китайской литературе вплоть

до XVII в.

Последний пример затрагивает еще одну особенность традиционной китайской науки, а имен-

но наличие в ней представления о некой взаимосвязи на большом расстоянии определенных

объектов

—

вещей-у

[3]

«одного рода» {тун лэй), т.е. категориально единых предметов и явлений,

взаимосвязи по принципу «резонанса» — ин [1] (букв, «отклик»), или ганъ ин (букв, «восприя-

Физические

тие

—

отклик»). В одном

из

комментаторских разделов «Чжоу и»,

в

«Вэнь

янь чжуани» («Предание знаков

и

слов»)

эта

теория выражается следую-

науки

щпм

образом: «Одинаковые

(тун

[

/];

см.

Да

тун

в

т.

1)

звуки взаимно

от-

кликаются

(ин

[1]). Одинаковые пневмы

(ци

[1];

см. т. 1)

взаимно домо-

гаются. Вода течет

к

мокрому, огонь тянется

к

сухому. Облака следуют

Дракону (лун; см. т. 2), ветер следует Тигру. Совершенномудрый (шэн [1];

см.

т. 1) творит,

а

тьма вещей примечает. Коренящееся

в

Небе родственно верху. Коренящееся

на

Земле родственно низу. Все сообразуется согласно своему роду

(лэй

[3])». В другом разделе «Чжоу

и»,

в

«Туань чжуани» («Предание суждений»), приводится фраза: «Две пневмы резонируют (гань

ин)

и тем

самым взаимосвязываются

(сян юй)».

В синологии такой

тип

мышления принято называть «коррелятивным».

Ему

имеются аналоги

и

в

других культурах,

но в

случае Китая он,

по

сути, представляет собой

не

что иное, как развитие

архаической познавательной деятельности, первоначально связанной

с

симпатической магией,

в универсальную научную методологию, опирающуюся

на

систематизацию явлений мира

со-

гласно принципу подобия.

В

данной методологии предполагается онтологичность подобия

и

учитывается существование между подобными вещами коррелятивной связи — некоей формы

синхронии, соответствующей акаузальному виду детерминизма.

Посредством «резонанса» китайцы объясняли

как

чисто физические феномены,

так и

психи-

ческие

или

психофизические. Список некоторых

из них

приводится

в

«Люй-ши чунь цю»

(IX, 5;

см.

т. 1). Так,

благодаря «резонансу», магнит притягивает железо:

его

«будто кто-то тянет»,

а родители

и

дети связаны между собой

вне

зависимости

от

расстояния

по

принципу «родства

кости

и

плоти» (гужоу чжи цинъ),

у

них «тело единое, только разделенное на две части», поэтому

«движение души одного тут

же

отзывается

в

сердце другого».

В последнем случае

мы

имеем дело

с

коррелятивным детерминизмом

в

форме, которая пред-

полагает вневременную

и

внепространственную связь между вещами. Такая связь соответствует

принципу дальнодействия, принимавшемуся априори классической физикой

и

сначала отверг-

нутому неклассической физикой,

а

затем вновь попавшему

в

поле

ее

зрения

в

связи

с

обнару-

жением нелокального взаимодействия объектов микромира

при

экспериментальной проверке

«ЭПР-парадокса».

В

принципе дальнодействия исключается среда-посредник.

С другой стороны,

в

качестве среды-посредника «резонансных» связей китайцы часто принима-

ли пневму-г<и [1] — некую тонкую энергодинамическую субстанцию, заполняющую простран-

ство мира

и

обеспечивающую взаимодействие чего-либо

за

счет волноподобного распростра-

нения. Упомянутый выше

Лю Чжи

сравнивает такое взаимодействие

со

случаем, когда камень

брошен

в

воду

и

волны ряби удаляются

от

центра одна

за

другой,

что и

есть «распространение

водяной пневмы-г<«

[Л во

взаимном повторении»

за

счет «взаимной восприимчивости». Таким

образом,

в

этом объяснении заложен,

по

сути, принцип близкодействия, который предполагает

среду-посредника

и

ограничение параметрами последней скорости передачи действия. Иными

словами, утверждается полевое представление

о

пневме-г<ы

[1].

Это представление подкрепляется

в

китайском мировоззрении убеждением,

что не

существует

никаких абсолютно автономных сущностей,

а

есть только сгустки космических

сил.

Поэтому

древнекитайские мудрецы полагали,

что

познанию подлежат,

по

сути, лишь взаимодействия

между временно образованными центрами этих сгущений.

Для них

категория «связь» (лянь

[2])

была более значима,

чем

категории «тело»

и

«индивид».

В связи

с

этим китайскую картину мира можно

еще

считать континуалистской,

что

противо-

поставимо дискретному видению мира, которое может проявляться

в

представлениях

об

атомах,

как

это

было

у

древнегреческих атомистов

и в

индийской школе вайшешиков,

или в

представ-

лениях

о

дхармах (мельчайших частицах бытия)

и

кшанах (мельчайших квантах времени),

о которых говорили отдельные буддийские школы. Ничего подобного

не

было

в

традиционном

Китае

и не

привилось

там

после знакомства китайцев

во II в. н.э. с

индийской философией.

Пневма-иы

[/],

составляющая субстратную основу китайского космоса, — непрерывна

и

одно-

родна.

По

сути,

с

этим положением соглашались все мыслители традиционного Китая. Имелось

несколько понятий, которые, казалось

бы,

могли претендовать

на

обозначение атомов,

но на

поверку

это

оказывается

не так.

Например,

в

«Ле-цзы» («[Трактат] Учителя

Ле», гл. 1

«Тянь

жуй»

—

«Небесное предзнаменование»;

см. т. 1)

говорится,

что все, что

находится

на

небе

и в

атмосфере, —

это

«скопления

ци

[1]»,

а

все,

что

находится

на

поверхности Земли, —

это

«скоп-

ления куай». Хотя словарное значение иероглифа куай — «кусок», «глыба»,

его

следует

в

данном

случае связать

не с

представлением

об

атомах,

а

просто

с

коагулятами пневмы-г<ы [Л

-

В

«Чжуан-

цзы» (гл. 18 «Чжи лэ» — «Высшее счастье»; см. т. 1) утверждается, что «тьма вещей происходит

из

156

зародышей-цзы

[

Л и в них возвращается». Однако при перечислении

Механика

«происходящих из них вещей», в котором иероглиф цзи [1] заменяется

на синонимичный здесь омоним цзи [23], упоминаются только отно-

сящиеся к животно-растительному миру. В связи с этим понятие цзи [23]

можно рассматривать как предварение современного представления

о биологических клетках или о генах, но оно никак не может быть

признано означающим атомарную основу всего сущего.

Концепция атомизма в Греции, созданная, как известно, Левкиппом (ок. 500 — 440 до н.э.)

и Демокритом (460—371 до н.э.), была призвана решить проблему Парменида (ок. 540 — 480

до н.э.), а именно связать с явлениями истинное бытие, которое в парменидовской философии

мыслилось неподвижным. Наблюдая изменчивость в мире, греки полагали, что за ней должно

стоять нечто неизменное. Атом (букв, «неделимый») и есть то, что не изменяется, поскольку

представляет собой монолит. Изменяться могут только сочетания атомов, которые и образуют

явления. Китайцы же говорили о тотальности перемен. Поскольку все изменчиво, то все и де-

лимо до бесконечности, а возможность бесконечного деления, т.е. деления, не упирающегося

в какие-то предельные мельчайшие единицы, и есть непрерывность.

О таком делении есть упоминания в китайской традиции. Например, в «Ле-цзы» (гл. 5 «Тан

вэнь» — «Вопросы Тана») утверждается, что «в [каждом] большем содержится (хань [2]) мень-

шее,

и так

—

без конца и предела». Таким образом, Небо и Земля (т.е. Вселенная) содержат в себе

«тьму вещей» (вань у, т.е. все сущее) и сами содержатся в чем-то, что еще больше их. В системе

символов «Чжоу и»/«И цзина» подобное деление дополняется принципом фрактальности,

т.е.

масштабного самоподобия, при котором, с одной стороны, некая отдельная вещь должна

состоять из частей, подобных ей как целому, причем эти части также должны состоять из более

мелких, подобных целому и дальше дробимых таким же образом частей, а с другой — сама эта

вещь является одной из частей мира как целого и подобна ему структурно. Разновидностью

фрактального принципа является представление о сходстве микро- и макрокосмосов, сущест-

вовавшее в древности во многих цивилизациях и, в частности, в Китае. Понятие фрактальности

на новом теоретическом уровне осваивается европейской наукой только в последнее время,

и прежде всего в применении к геометрическим структурам. Китайцы же, используя символику

«И цзина», делали акцент на описании структур времени, выделяя в нем различные фрак-

тальные ритмы.

Помимо фрактальности в современном естествознании развивается еще ряд направлений, ко-

торые достаточно далеко отстоят от мировоззренческих и методологических ориентиров клас-

сической науки, являвшейся долгое время образцом, и в то же время сближаются с многими из

отмеченных выше характеристик китайской картины мира, признаваемых теперь более адекват-

ными действительности. Сверх того, тенденции развития современной науки позволяют пред-

полагать, что это сближение со временем будет еще более тесным. Получается, что китайцы

в своем видении мира в целом достигли таких результатов, которые европейцам еще только

предстоит достичь. Возможно, и отдельные аспекты традиционной научной методологии, и да-

же некоторые научные теории Китая после тщательного переосмысления окажутся востребо-

ванными в будущем. Однако если посмотреть на характеристики китайской картины мира с по-

зиций логики развития научного познания, построенной на примере эволюции европейской

науки, то окажется, что некоторые из них предоставляли определенные возможности для раз-

вития тех или иных направлений физики, а другие — создавали препятствия.

Так, организмизм, стимулирующий преобладание синтетических форм познания над анали-

тическими, был неблагоприятен для научных исследований, в которых цепи причин следовало

возводить к индивидуальным объектам. Коррелятивизм вообще уводил исследования в другую

плоскость. Процессуализм, сам по себе имеющий множество достоинств, затруднял гносеоло-

гическое выделение отдельных тел из окружающей их среды, если сравнивать его с субстан-

циализмом, часто прямо ведущим, как это было у древних греков, к соматизму и к прост-

ранственным метафорам физических явлений. Все это не способствовало развитию в Китае

механики и оптики. Однако наличие там полевой концепции, согласно которой взаимодействие

может осуществляться не механически, а за счет незримых связей через пространство, по-

зволило китайцам достичь существенных успехов в изучении магнетизма. Теория колебаний

и волн, а также представление о резонансе оказали положительное воздействие на развитие

акустики.

Физические

науки

Место механики в традиционной науке

Механика как наука о механическом движении тел, т.е. изменении

с течением времени их положения в пространстве, стала определяться

в Европе только в XVII в. До этого она рассматривалась как наука

о построении машин. Теоретическую форму такого рода механика обре-

ла в трудах Архимеда, который к тому же сумел математизировать некоторые ее положения.

Однако вопросы механического движения рассматривались на теоретическом уровне еще Арис-

тотелем, причем к машинам они имели лишь косвенное отношение. Аристотеля интересовало

движение как таковое, как элемент физической картины мира.

Китайцы издревле интересовались искусством изобретения механизмов, но определенное тео-

ретическое осмысление механического движения произошло у них только благодаря деятель-

ности моистов (мо-цзя; см. т. 1) в IV—III вв. до н.э., т.е. практически синхронно с греками.

Правда, моистские штудии, в отличие от механики Архимеда, были лишены всякой математики,

и в дальнейшем их влияние на развитие традиционной китайской науки было ничтожным.

С другой стороны, к этому же времени относится оформление идей, касающихся вопросов дви-

жения в контексте представлений о мировых изменениях и превращениях, которые были выра-

жены в двух разделах «Чжоу и»/«И цзина» — «Шо гуа чжуань» («Предание толкования три-

грамм») и «Си цы чжуань» («Предание присоединенных изречений»). С аристотелевской физи-

кой эти сочинения роднит (при множестве отличий) понимание движения как разновидности

изменений и превращений. Возможно, первоначально в символическом учении «Чжоу и»/

«И цзина» было сказано что-то серьезное о космологии и физике. Но между ее создателями

и последующими интерпретаторами образовалась непроходимая идеологическая пропасть.

И хотя ицзинистские идеи нельзя назвать близкими по духу и по задачам механике в том виде,

как она сложилась в наше время, все же можно предположить, что на их основе могла быть

создана особого рода физика и, в частности, механика.

Известно, что современная механика базируется на трех понятиях — «пространство», «время»

и «материальная точка». Через призму ицзинистики эти понятия могут видеться как производ-

ные от категории «перемены», развернутой по принципам организации набора восьми триграмм

(6а гуа) из символического аппарата «Книги перемен». Однако по определенным причинам

у китайцев не было интереса к развитию физики, а те идеи указанных сочинений, которые явно

допускают физическую интерпретацию, оказались в традиционной китайской науке в положе-

нии знакомых незнакомцев.

Некоторую аналогию с теорией триграмм имеет

учение об у син (см. т. 1), т.е. пяти элементах, стихиях,

или, точнее, перводвижениях. В «Хун фане» («Ве-

личественный образец»), входящем в «Шу цзин»

(«Канон [исторических] писаний»; см. т. 1), указы-

вается, каковы эти движения: «Вода смачивает и сте-

кает; огонь горит и поднимается; дерево сгибается

и выпрямляется; металл уступает и изменяется; поч-

ва принимает посев и дает урожай». Тут можно снова

найти частичное сходство с представлениями Арис-

тотеля, который считал, что при «естественном» дви-

жении вещи устремляются к «своему месту»: огонь

и воздух

—

поднимаются, а вода и земля

—

опускают-

ся.

Это учение о движениях занимало важное место

в китайской традиции, но никоим образом не влияло

на развитие механики.

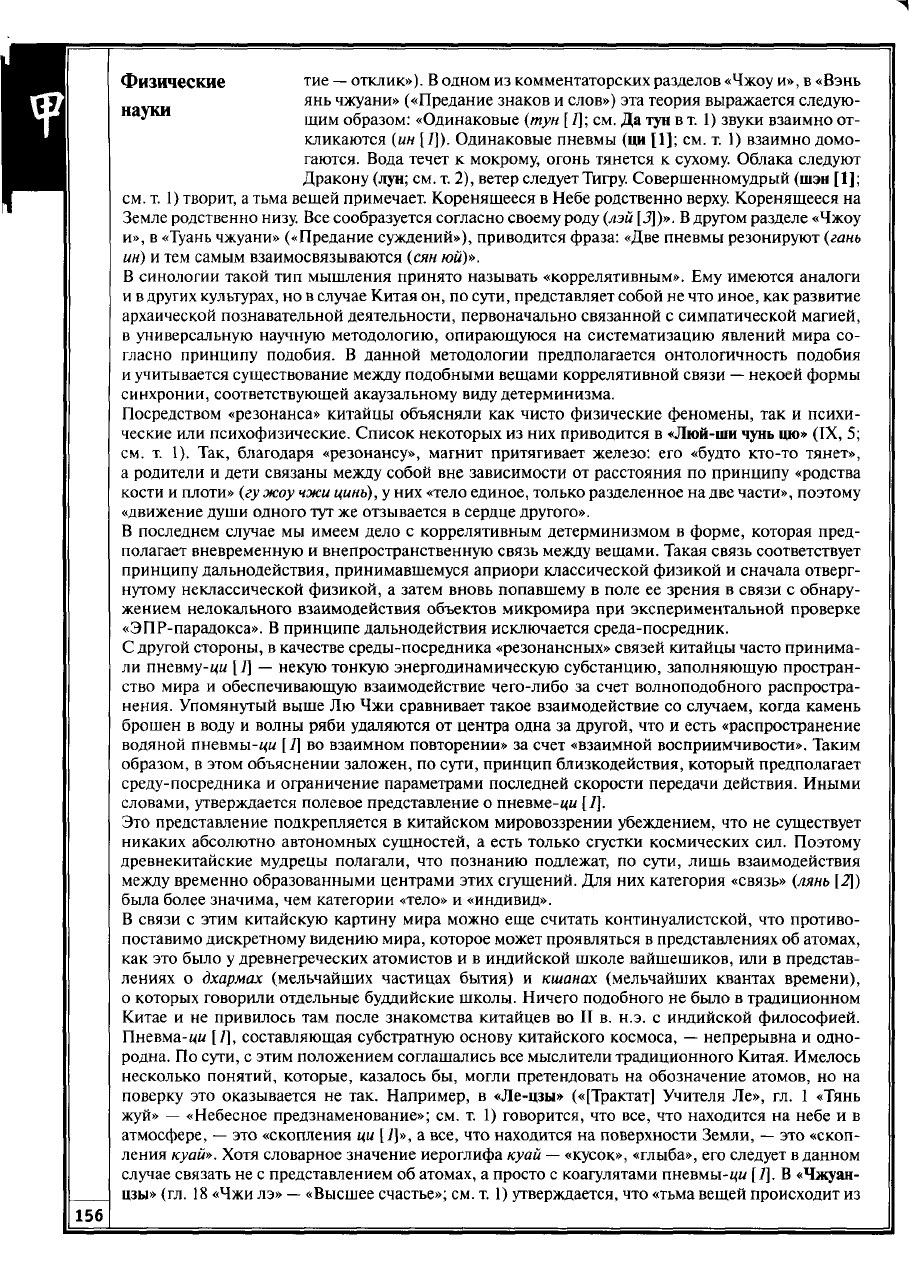

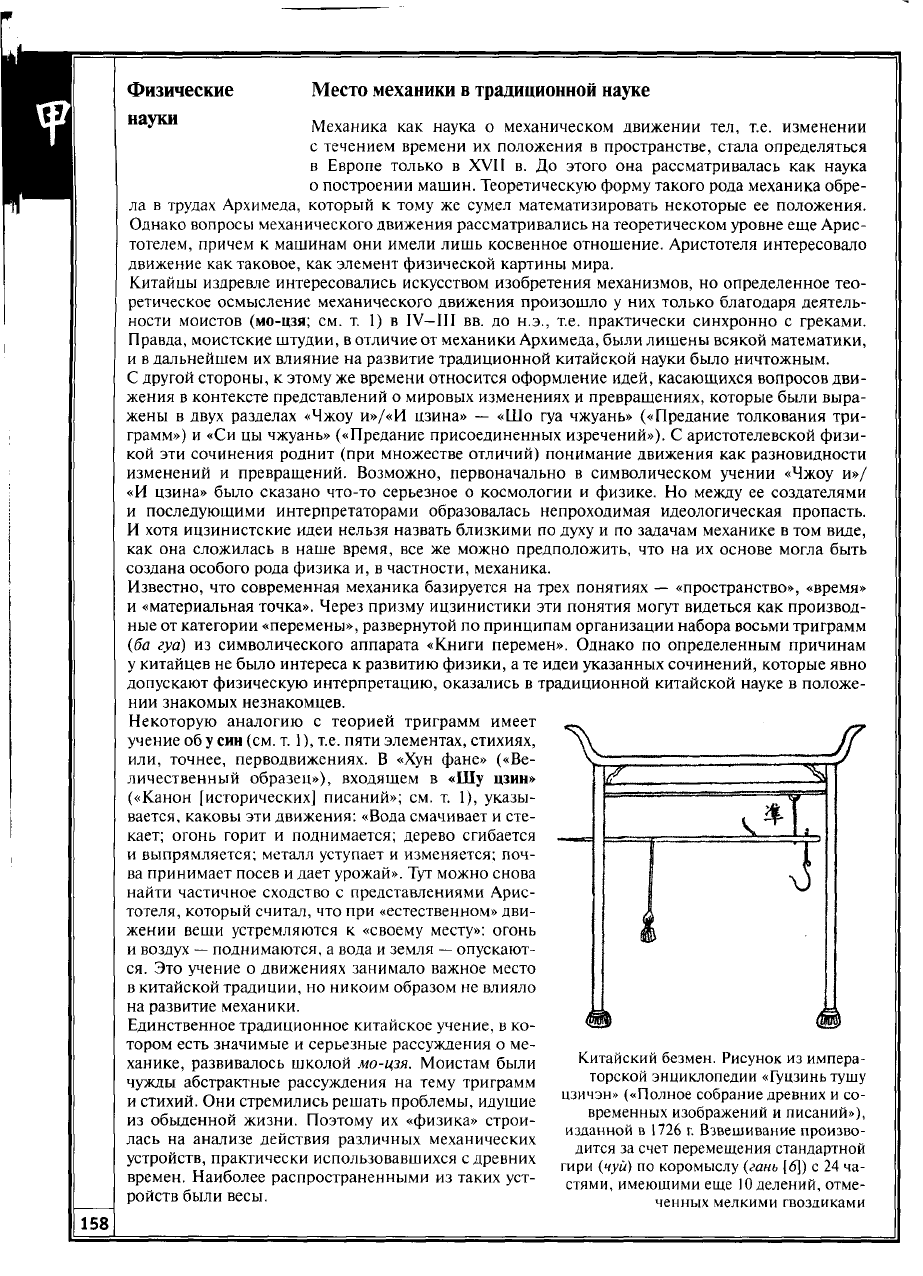

Единственное традиционное китайское учение, в ко-

тором есть значимые и серьезные рассуждения о ме-

ханике, развивалось школой мо-цзя. Монетам были

чужды абстрактные рассуждения на тему триграмм

и стихий. Они стремились решать проблемы, идущие

из обыденной жизни. Поэтому их «физика» строи-

лась на анализе действия различных механических

устройств, практически использовавшихся с древних

времен. Наиболее распространенными из таких уст-

ройств были весы.

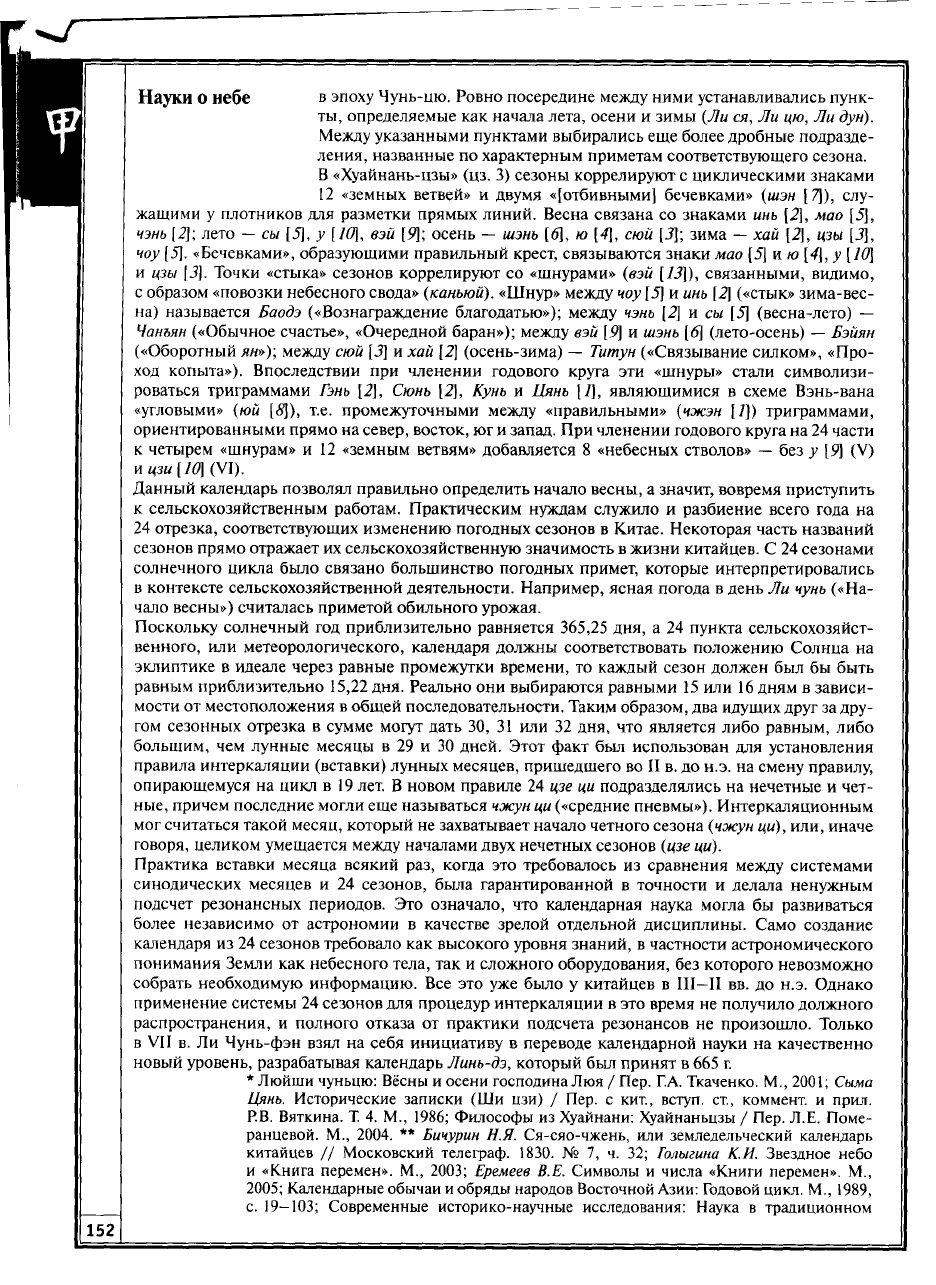

Китайский безмен. Рисунок из импера-

торской энциклопедии «Гуцзиньтушу

цзичэн» («Полное собрание древних и со-

временных изображений и писаний»),

изданной в 1726 г. Взвешивание произво-

дится за счет перемещения стандартной

гири (чуй) по коромыслу (гань [6]) с 24 ча-

стями, имеющими еще 10 делений, отме-

ченных мелкими гвоздиками

158