Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

собственно китайских провинций давались описания земель, платящих

География

Китаю дань, вассальных областей, а также многих других государств.

Наиболее крупным из таких трудов является «Дай Цин и тун чжи» («Все-

общее описание империи [эпохи] Великой Цин»), составленное в на-

чале XVIII в. по повелению императора Кан-си (прав. 1662—1722). Эта

географическая энциклопедия отличается исключительной детально-

стью описаний.

В 1726 г. появилась энциклопедия «Гуцзинь тушу цзичэн» («Полное собрание древних и со-

временных изображений и писаний»; см. т. 4), включающая много географического материала.

Картография

Традиционная китайская картография (диту-сюэ — «учение об изображении Земли»), возник-

нув достаточно рано, за многие века своего существования добилась значительных успехов,

отличаясь при этом достаточным консерватизмом в отношении характерных для нее методов

и свойств. В частности, ей всегда была присуща практическая направленность.

Первоначально основное внимание в традиционном Китае уделялось картографированию от-

дельных относительно небольших участков территории. Однако в крупном централизованном

государстве, каким стал Китай со временем, для решения административно-хозяйственных

и военных задач неизбежно должна была возникнуть необходимость в объединении отдельных

карт в общие карты страны. Таким образом, если в Европе локальные карты составлялись как

части карты мира, то в Китае процесс был обратным.

Для традиционной китайской картографии было характерно устойчивое развитие. Поэтому

если до II в. н.э. уровень этой науки в Европе был выше, чем в Китае, то в период между III

и XIII вв. Китай оказался более продвинутым в картографировании, чем Европа, в которой

наблюдался общий упадок географического знания. В то время когда количественная карто-

графия, идущая от Марина Тирского и Птолемея (II в.), была забыта европейцами более чем на

тысячелетие, китайцы неуклонно развивали собственную традицию количественной картогра-

фии, которая была заложена Чжан Хэном (78—139). Что касается арабо-мусульманских ученых,

то их географическая наука, восприняв античное наследие, с VIII—IX вв. стала преуспевать и до-

стигла своего кульминационного пункта в XII в., когда творил аль-Идриси. Заимствуя арабо-

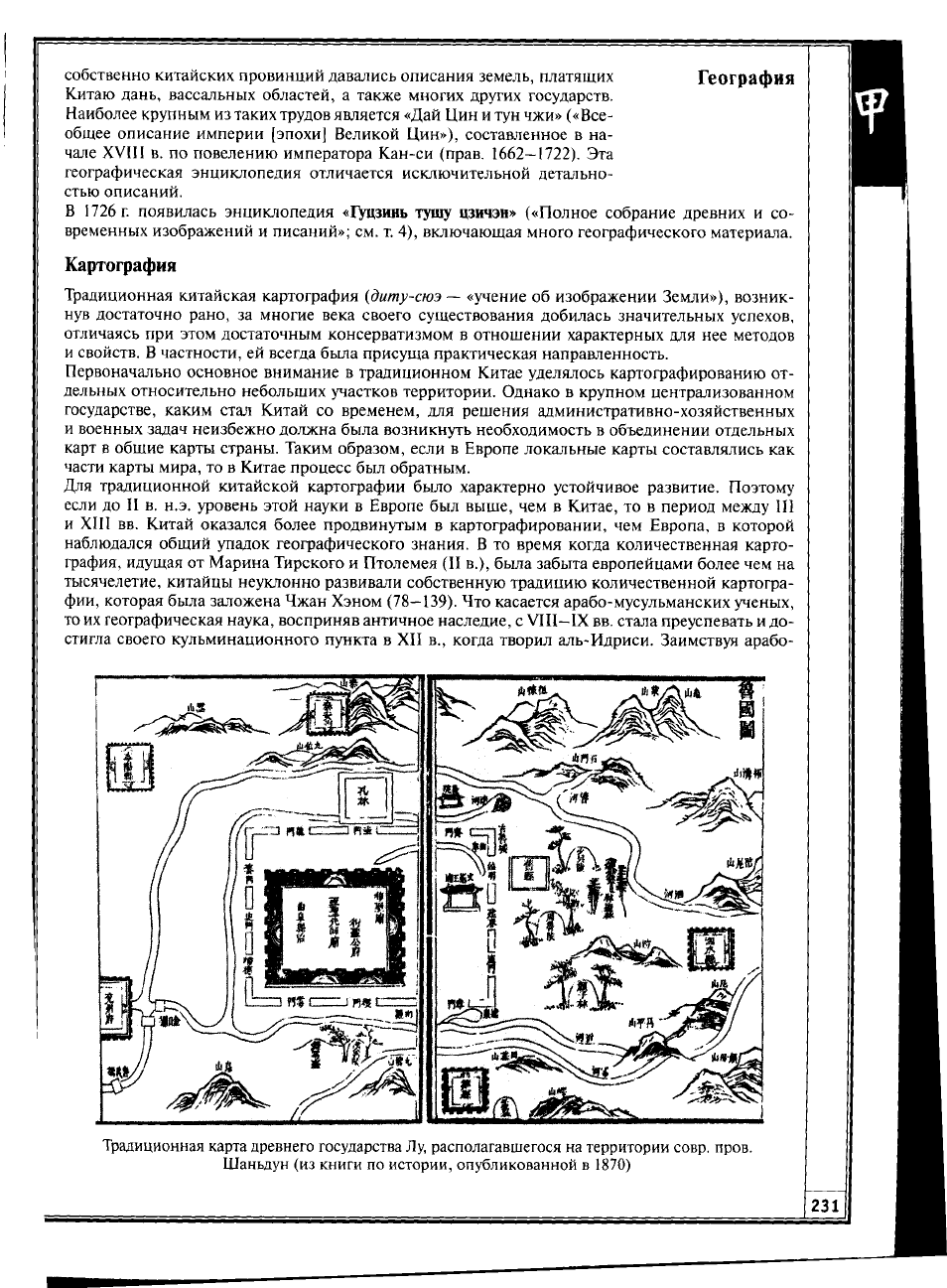

Традиционная карта древнего государства Лу, располагавшегося на территории совр. пров.

Шаньдун (из книги по истории, опубликованной в 1870)

Науки О земле

мусульманские достижения, европейская география

с

XIV в. начала зна-

чительно продвигаться вперед. В XVII

в.

миссионеры-иезуиты познако-

мили китайцев

с

новой научной картографией.

Первые упоминания

о

географических картах

(ди ту, юй ту, юй ди ту)

в Китае относятся

ко

времени

до

централизации

в

эпоху Цинь (221—207

до н.э.). Согласно древним легендам,

при

династии

Ся

(традиц. дати-

ровка: 2205-1766

до н.э.)

были отлиты девять бронзовых ритуальных сосудов

с

изображениями

карт,

на

которых отражались различные области страны

с их

горами

и

реками, растениями

и животными.

Эти

карты должны были служить руководством для путешественников.

Карты упомянуты

во

многих классических книгах, написанных

в

эпоху Чжоу, например,

в

«Шан

шу»,

или «Шу

цзин» («Канон [исторических] писаний»), «Ши цзин» («Канон поэзии»), «Чжоу

ли» («Чжоуская благопристойность»), «Гуань-цзы» («[Трактат] Учителя Гуаня»)

и

«Чжань

го цэ»

(«Планы Сражающихся царств») (все ст. см. т. 1). Судя

по

приводимым

в

них сведениям, уже

при

династии Западной Чжоу (XI—VIII вв.

до

н.э.) карты обязательно составлялись при выборе мест

для постройки городов

и

крепостей.

Карты прилагались

к

таким важным военным канонам,

как

«Сунь-цзы бин фа» («Военные зако-

ны Учителя Суня»),

или

«Сунь-цзы»

(см. т. 1), и

«Сунь Бинь

бин фа»

(«Военные законы Сунь

Биня»,

см.

Сунь Бинь

в

т.

2),

написанным соответственно

в V и IV

вв.

до

н.э. Военное использо-

вание карт требовало от древних картографов ясного понимания того,

как

правильно изобразить

расположение

гор и рек, а

также указать длины маршрутов

и

размеры населенных пунктов

в одном масштабе.

В каноне «Чжоу ли» («Чжоуская благопристойность»), отражающем различные стороны китай-

ской культуры

как

ранней эпохи Хань,

так и

Чжоу,

при

описании идеализированной

императорской бюрократии говорится

о

специальном ведомстве, занятом составлением карт

всей империи, отдельных княжеств

и

округов,

а

также специализированных карт, например

военных

или

указывающих месторождения металлических руд.

Когда Цинь Ши-хуан

(см. т. 4)

стал императором,

он

приказал собрать

все

карты империи.

Кроме того,

в

ходе правительственной деятельности, направленной

на

создание разветвленной

сети почтовых дорог, было составлено несколько новых карт. Впоследствии

они

были использо-

ваны при династии Хань,

и

есть свидетельства, что

эти

карты просуществовали

до

конца

I в. н.э.

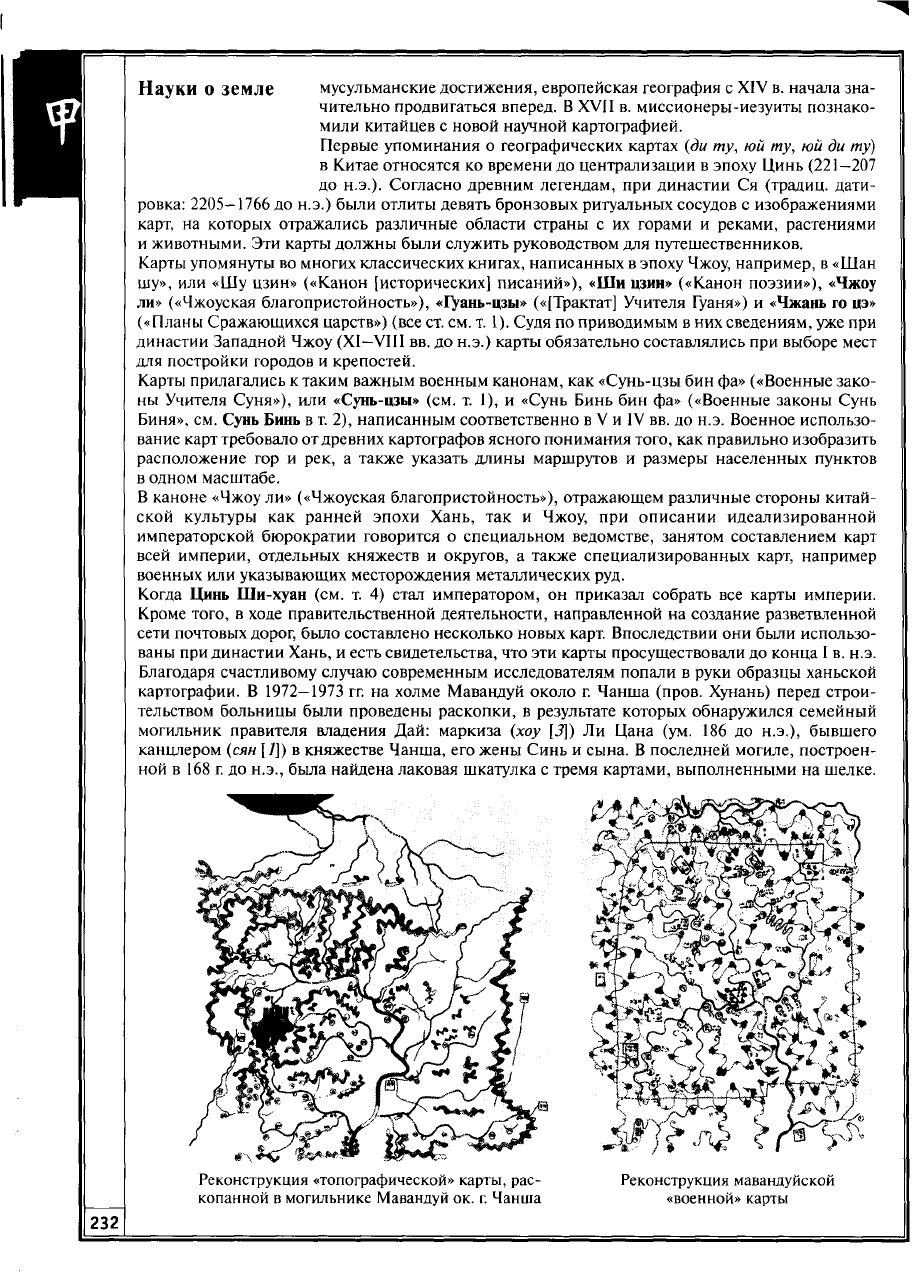

Благодаря счастливому случаю современным исследователям попали

в

руки образцы ханьской

картографии.

В

1972—1973

гг. на

холме Мавандуй около

г.

Чанша (пров. Хунань) перед строи-

тельством больницы были проведены раскопки,

в

результате которых обнаружился семейный

могильник правителя владения

Дай:

маркиза

(хоу [3]) Ли

Цана

(ум. 186 до

н.э.), бывшего

канцлером

(сян []]) в

княжестве Чанша, его жены Синь

и

сына.

В

последней могиле, построен-

ной

в

168 г.

до

н.э., была найдена лаковая шкатулка

с

тремя картами, выполненными

на

шелке.

Реконструкция «топографической» карты, рас- Реконструкция мавандуйской

копанной

в

могильнике Мавандуй ок. г. Чанша «военной» карты

Исходя из указанной даты и оценки древних названий населенных

География

пунктов и природных объектов, упомянутых на картах, можно утверж-

дать,

что они были сделаны в начале эпохи Западной Хань. Эти карты

являются самыми старыми из когда-либо найденных в Китае и осно-

ванных на непосредственной геодезической съемке.

Первая из них, современными исследователями условно называемая

«топографической», — карта южной части княжества Чанша, которая располагалась в бассейне

р.

Сяошуй, находящейся в верховье р. Сянцзян. Вторая — «военная» карта, показывающая, как

были размещены вооруженные силы на половине территории, отмеченной «топографической»

картой. Третья указывает города и поселки на юге Чанша.

Две карты — «топографическая» и «военная» — успешно реставрированы. Вопреки современ-

ной практике, но в соответствии с китайской традицией, юг на них помещается сверху. Цент-

ральная часть «топографической» карты была нарисована в масштабе приблизительно 1:180000,

«военная» карта — в масштабе приблизительно 1:80000—100000. Топография в местах, отме-

ченных на мавандуйских картах, очень сложная, поэтому невозможно их точное картографиро-

вание за счет измерения расстояний простым отсчетом шагов. Скорее всего, при составлении

данных карт применялась геодезическая съемка посредством триангуляции.

«Топографическая» карта близка по форме к квадрату со сторонами в 96 см. На ней ясно про-

сматриваются все горы, реки, населенные пункты и дороги того времени, а также частично

отмечены линии контуров склонов и контрастирующих высот горных пиков. Верхняя часть на-

рисована в резко уменьшающемся масштабе, отчего береговые линии Южного моря представ-

лены в гротескной манере. Эти области, находившиеся за границей княжества Чанша, видимо,

не нуждались в точном картографировании.

Сравнение «топографической» карты с современными данными показывает, что изображенные

на ней русла рек, например Шэньшуй (теперь Сяошуй), в значительной степени совпадают

с действительными. Довольно точными являются также местоположения некоторых поселений,

сохранившихся до наших дней. Весьма изящно нарисованы высокая горная цепь Цзюишань

и горный хребет Дупанлин.

«Военная» карта имеет длину 98 см и ширину 76 см. По сравнению с «топографической» она

менее детальна в изображении гор. Помимо мирных поселений на ней отмечены ставка главно-

командующего, военные посты и цитадели, в которых в то время размещались отряды, а также

сигнальные башни, дымовые маяки, замаскированные подкопы и пр. Важные в военном отно-

шении места и водные пути выделены на ней яркими цветами. Карта очень полезна в изучении

военной практики при династии Хань.

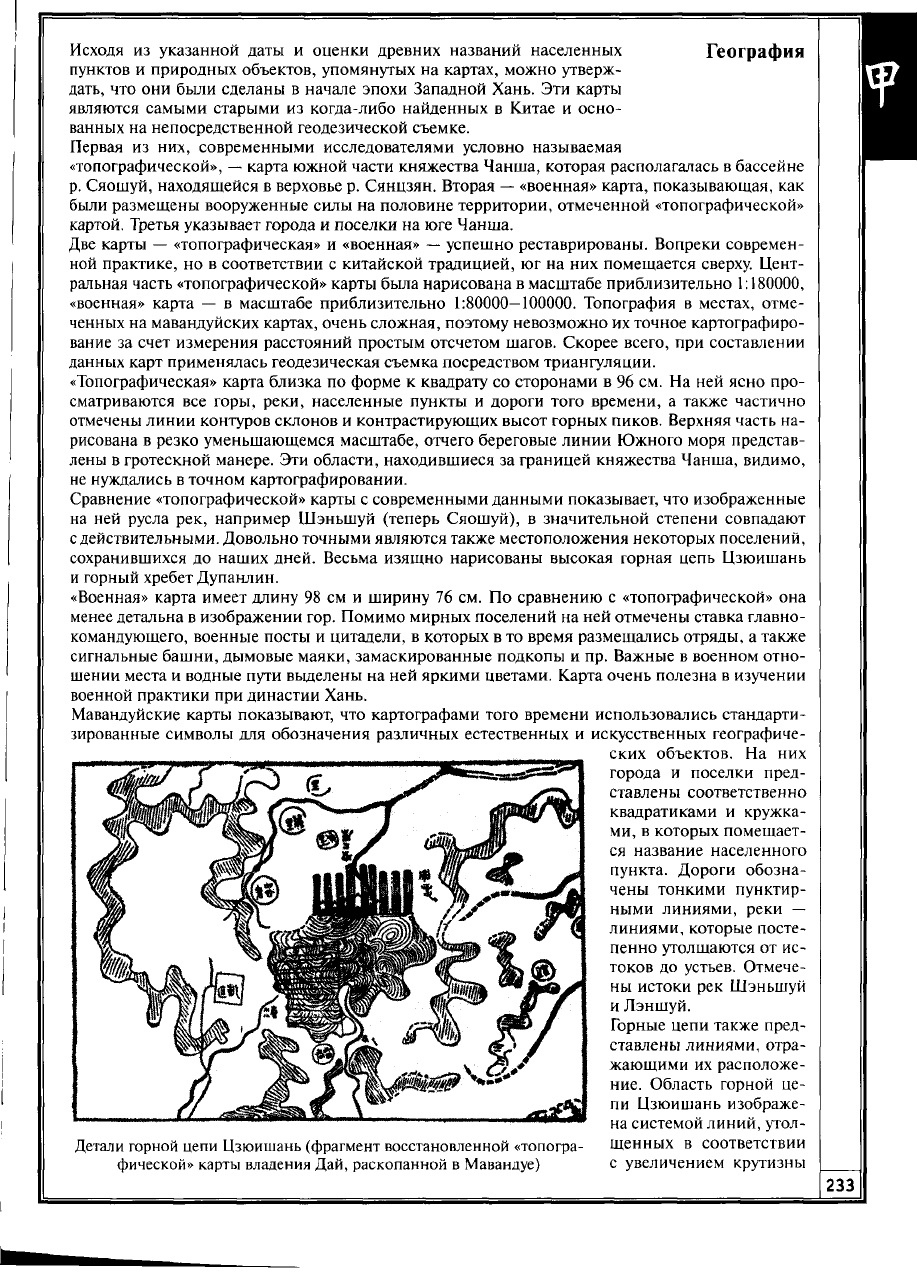

Мавандуйские карты показывают, что картографами того времени использовались стандарти-

зированные символы для обозначения различных естественных и искусственных географиче-

ских объектов. На них

города и поселки пред-

ставлены соответственно

квадратиками и кружка-

ми,

в которых помещает-

ся название населенного

пункта. Дороги обозна-

чены тонкими пунктир-

ными линиями, реки —

линиями, которые посте-

пенно утолщаются от ис-

токов до устьев. Отмече-

ны истоки рек Шэньшуй

и Лэншуй.

Горные цепи также пред-

ставлены линиями, отра-

жающими их расположе-

ние.

Область горной це-

пи Цзюишань изображе-

на системой линий, утол-

щенных в соответствии

с увеличением крутизны

Детали горной цепи Цзюишань (фрагмент восстановленной «топогра-

фической» карты владения Дай, раскопанной в Мавандуе)

Науки О земле

склонов. Относительные превышения Девяти обманчивых

гор, как пе-

реводится название Цзюишань, показываются фигурой

из

девяти стол-

биков, пропорциональных высотам

их

вершин. Возможно, различия

в интенсивности окраски этих столбиков имели какое-то военно-стра-

тегическое

или

физико-географическое значение.

В литературе сохранилось множество упоминаний применения карт при

династии Хань.

Так,

сообщается,

что

ханьский император

У-ди

получил карту

от

посла Чжан

Цяня, который

в 126

г.

до

н.э. возвратился

из

поездки

в

Центральную Азию.

В 117

г.

до

н.э. импе-

ратору У-ди

в

связи

с

введением

его

сыновей

в сан

удельных владык были представлены карты

всей империи.

Из

«Хань шу» известно,

что

генерал

Ли Лин

(ум.

75 до н.э.)

проводил кампанию

против сюнну (хунну)

в 99 г. до н.э.,

пользуясь военными картами. Когда Гуан

У-ди в 26 г.

сражался

с

целью установить новую династию,

он

имел большую карту, нарисованную

на

шелке.

В

69 г.,

когда потребовалось отремонтировать дамбы

на

Желтой Реке (Хуанхэ)

в

Кайфэне, ответ-

ственному инженеру для облегчения задачи

был

выдан набор карт.

Ни один

из

сохранившихся фрагментов сочинений позднеханьского ученого-энциклопедиста

Чжан Хэна

(см. т. 1) не

касается картографии. Однако именно

ему

приписывается создание

прямоугольной сетки, которая является основой китайской количественной картографии.

Основанием является высказывание

о

Чжан Хэне, принадлежащее астроному

Цай Юну и

при-

водимое

в

официальной истории династии Хань («Хань шу»;

см. т. 1): «Он

набросил сеть [коор-

динат]

на

Небо

и

Землю

и на

основе этого

вел

расчеты». Астрономическими координатами,

очевидно, были

сю,

однако неясно, каковы были земные координаты. Известно,

что

Чжан

Хэн

занимался количественной картографией

для

составления физической карты, которая

им

была

представлена императору

в 116 г.

Возможно,

о

математическом использовании сетки

в

карто-

графии говорилось

в

его утраченном трактате «Суань ван лунь» («Суждения

об

ошибках

в

вычис-

лениях»).

В эпоху Сань

го

(220—280)

и в

начале эпохи Цзинь (265—420) происходила выработка стиля

китайской количественной картографии. Последователем Чжан Хэна

в

этой области стал

Пэй

Сю (224—271), который считается «отцом» китайской традиционной картографии.

В 267 г. он

был назначен главой Ведомства работ

и ему

было поручено заняться разработкой карт.

В ре-

зультате

им был

составлен географический атлас

из

18 листов, который получил название

«Юй

гун

ди юй

ту» («Региональный атлас „Деяний Юя"»)

и,

возможно, является древнейшим

в

мире

из известных региональных атласов.

В «Цзинь шу» («Книга [об эпохе] Цзинь») приводится предисловие Пэй

Сю к

данной работе.

Пэй

Сю относил происхождение карт

к

глубокой древности, указывая,

что при

династиях

Ся, Шан-

Инь

и

Чжоу имелись специальные должностные лица, занимавшиеся

их

составлением.

К

сожа-

лению, сетовал

он,

сохранились только карты эпохи Поздней Хань. Однако

«ни

одна

из них не

использует градуированный масштаб

и ни

одна

из них не

построена

на

прямоугольной сетке».

Согласно

Пэй

Сю,

при

картографировании следует руководствоваться «шестью методами созда-

ния изображений»

(чжи ту лю ти): 1)

фэнь

люй

(«градуированные образцы»)

—

применение

градуированных делений, которые являются средством определения масштаба карты;

2)

чжунь

ван («поперечное

и

продольное»)

—

использование прямоугольной сетки, которая является

способом изображения правильных отношений между различными частями карты;

3) дао ли

(«[измерение] пути

в

ли») — расчет расстояния, которое нельзя непосредственно измерить,

как

длины гипотенузы прямоугольного треугольника, катеты которого измеряются пошаговым спо-

собом;

4, 5, 6) гао

ся («верхнее

и

нижнее»), фан

се

(«прямоугольное

и

косое»), юй чжи («обходное

и прямое») — после исследования

на

местности особенностей ландшафта следует обозначать

их

на карте величинами высот

и

низин, прямыми

и

острыми углами, кривыми

и

прямыми

ли-

ниями.

Вслед

за

созданием атласа

Пэй Сю

составил такую большую карту Китая

на

шелке,

что

одному

человеку было

не под

силу даже

ее

развернуть. Впоследствии

для

удобства

Пэй Сю

сделал

ее

уменьшенную копию, имевшую масштаб около 1:1800000.

Ни

одна

из

карт

Пэй Сю не со-

хранилась.

Вероятно, прямоугольная сетка

Пэй Сю

имеет свой идейный исток

в

глубинах китайской куль-

туры. Например, сюда следует отнести систему цзин тянь («колодезные поля»;

см. т. 1),

которая

отражает принцип разделения земли посредством девятиклеточных квадратов,

т.е. в

терминах

прямоугольных координат,

и в

древности была предметом социальных

и

экономических деба-

тов.

Для

равнинных сельскохозяйственных районов, составлявших большую часть территории

древнего Китая, вполне естественным было деление земельных участков

на

квадраты.

Не

234

исключено, что на появление прямоугольной сетки в традиционной

География

китайской картографии в какой-то мере могла повлиять концепция

землеустроительных концентрических квадратов, выраженная в гл. «Юй

гун» канона «Шу цзин». К использованию системы координат в кар-

тографировании могла также привести разметка доски предсказателя,

магнитного компаса и шахмат. Если Пэй Сю использовал для обозна-

чения координат только термины чжунь и ван [5], то у других картографов часто встречаются

еще термины цзин

[ 1]

и вэй

[3]

(цзин-вэй; см. т. 1), которые с древних времен в ткачестве означали

основу и уток. Начиная с эпохи Цинь первые китайские карты рисовались на шелке, откуда

следует, что позиции картографированных объектов могли соотноситься с нитями основы

и утка ткани. Как известно, Пэй Сю также использовал шелк для своих карт.

Китайцы знали, что длина тени гномона непрерывно изменяется по линии север—юг, давая воз-

можность определять широты и соответственно выстраивать координатную сетку, но, по-види-

мому, в отличие от греков, они этого не делали в начале развития количественной картографии.

Что касается долготы, то и у китайцев, и у греков не было методов для ее измерения с необ-

ходимой точностью. В древности и в средневековье единственным путем для измерения дол-

готы был «мертвый счет», т.е. использование показаний простых путников и мореходов или

записей, составленных специально обученными шагомерами.

Менее чем через столетие после создания атласа Пэй Сю в Китае появились карты совершенно

иного типа, а именно отражающие религиозную космографию ранее проникшего сюда буддиз-

ма. Правда, эти карты не получили широкого распространения в Поднебесной. Для них харак-

терна центрированность на тот или иной сакральный объект, который находится посередине

мирового континента, окруженного со всех сторон Мировым океаном. На Западе — это

Иерусалим, в Индии — гора Меру. В китайском буддизме представления о Меру сплелись с тра-

диционными представлениями о мифической мировой горе Куньлунь (см. т. 2), которая нахо-

дится где-то на Западе и от которой берет начало река Хуанхэ. Следуя этим представлениям,

китайские буддисты с IV в. составляли карты мира с Куньлунь в центре. Такая карта, например,

была помещена в историографическом сочинении «Фо цзу тун цзи» («Записи о чреде буд-

дийских патриархов»), написанном в 1270 г. монахом школы тяньтай-цзун (см. т. 1) Чжи-панем.

Позднее эта же карта была включена в энциклопедию «Ту шу бянь» («Собрание изображений

и писаний»), в 1562—1577 гг. составленную Чжан Хуаном (1527-1608), который отзывался о ней

как о «неясно отражающей форму мира».

В эпоху Тан происходило стремительное развитие картографии. В самом начале своего прав-

ления танским правительством был издан декрет, согласно которому каждой области и провин-

ции предписывалось раз в три года предоставлять в столицу карты своих территорий. В 780 г.

этот срок был увеличен до пяти лет. Расширение империи, которое произошло в начале прав-

ления династии, стимулировало картографию Центральной Азии. Специальное учреждение за-

нималось сбором географических данных от послов и купцов, посещавших соседние страны.

Много танских карт было утрачено. Не сохранилась даже главная работа самого великого тай-

ского картографа Цзя Даня (730—805). Известно только, что в 785 г. император поручил ему

изготовить карту всей империи и ее окрестностей, которая была закончена в 801 г. и получила

название «Хай нэй хуа и ту» («Изображение китайских и варварских [земель] в пределах

[четырех] морей»). Карта была около 9 м длины и 10 м высоты, с сеткой, построенной в мас-

штабе

1

иунъ [2] (3,11 см) к 100 ли [16] (559,8 м), охватив земли в 30 000 ли [16] с востока на запад

и 33 000 ли [16] с севера на юг, т.е. почти всю Азию. Помимо Китая на ней было обозначено

множество «варварских» государств, сведения о которых Цзя Дань получал от их посланников в

Китай. Характерной ее особенностью было отражение исторических изменений в названиях

государств, областей, округов и пр., причем для действующих названий использовался ярко-

красный цвет, а для отмененных — черный.

В эпоху Тан делались попытки связать географические координаты с астрономическими. Об

этом можно судить по некоторым из сохранившихся письменных свидетельств. Так, в 800 г. чи-

новник Люй Вэнь написал предисловие к географической работе Ли Гая «Ди чжи ту» («Изобра-

жение и описание Земли»), в котором отметил: «Границы каждого квадратного цуня [2] соответ-

ствуют небесным подразделениям в высоте. Таким образом, [отношения между] небесными

явлениями и сторонами земли могут быть легко обнаружены».

Возможно, усилия танских картографов были направлены на создание полностью астрономи-

ческой системы координат. Эта система могла бы опираться на меридианы, параллельные часо-

вым кругам, отделяющим различные сю, подобно тому как греки рисовали на своих картах

Науки О

земле

астрономические долготы. Такая система не обязательно подразумевает

принятие сферической модели Земли, хотя ко времени Тан было так

много контактов с иноземцами, что китайские ученые едва ли не были

знакомы с этой идеей. Возможно, также имелась астрологическая при-

чина. Представление о связи областей Земли и неба издавна было при-

нято в Китае. Оно отражено в доханьских и ханьских текстах (например,

«Хуайнань-цзы», гл. 3). Вероятно, в эпоху Тан требовалось снова подчеркнуть устойчивость

и единообразие физических основ в противоположность политическим и территориальным

разногласиям: с фиксированными звездами корреспондировали горы и реки, также неизменные

в своих местоположениях.

Много географических работ было проделано в эпоху Сун. В это время в Ведомстве управления

страной (Чжи фан) был штат служащих, в обязанности которых входило составление карт, изме-

рение площадей отдельных областей и расстояний между городами, сбор сведений о количестве

населения, природных богатствах и пр. В начале эпохи карты исправлялись в среднем через каж-

дые 3-5 лет, а с 1001 г. — 1 раз в 10 лет. Таким образом, было сделано огромное число карт, мно-

гие из которых отличались высоким качеством. Первая китайская печатная карта также появилась

в эпоху Сун, около 1155 г., а первая европейская — только через приблизительно два столетия.

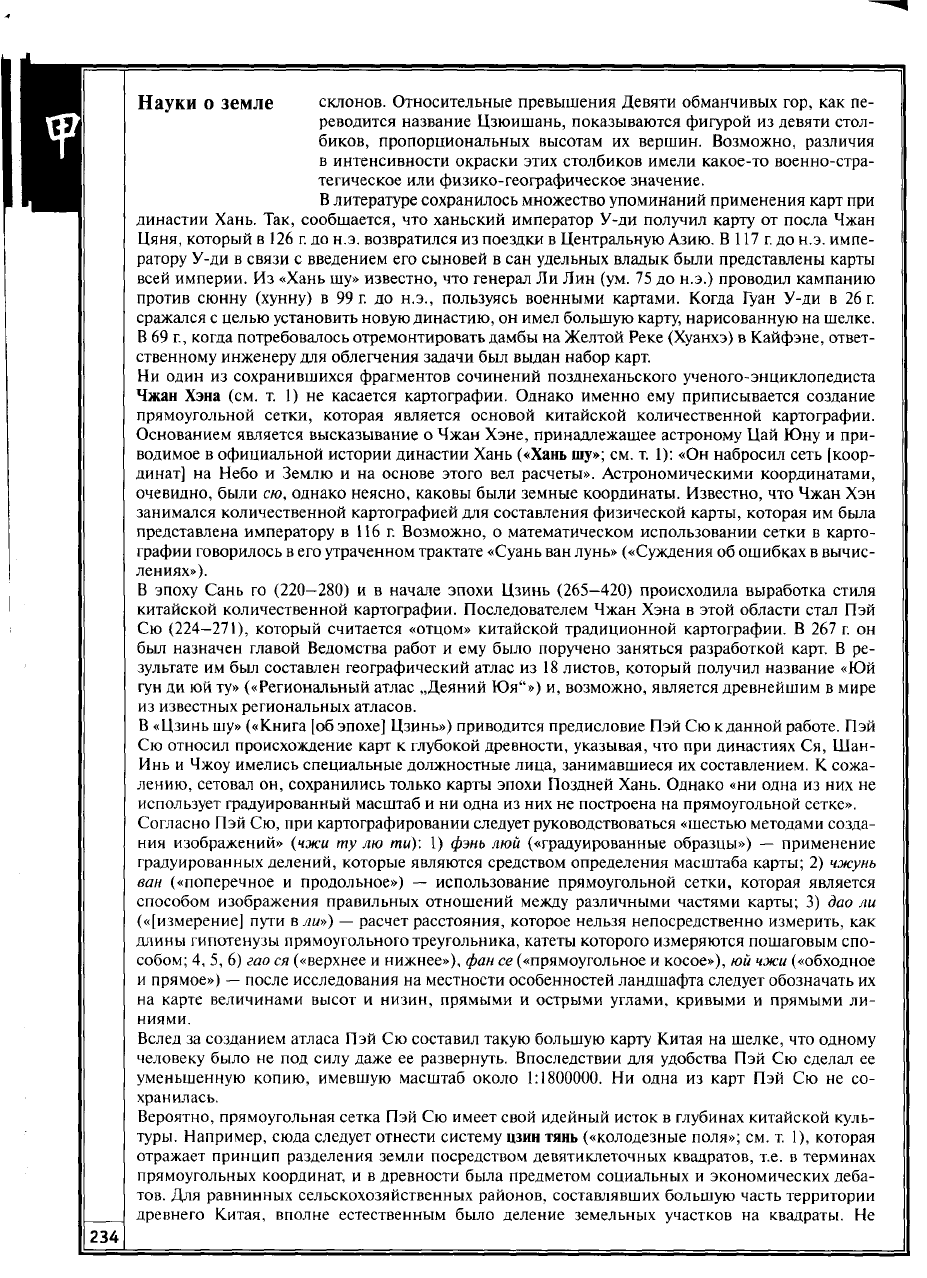

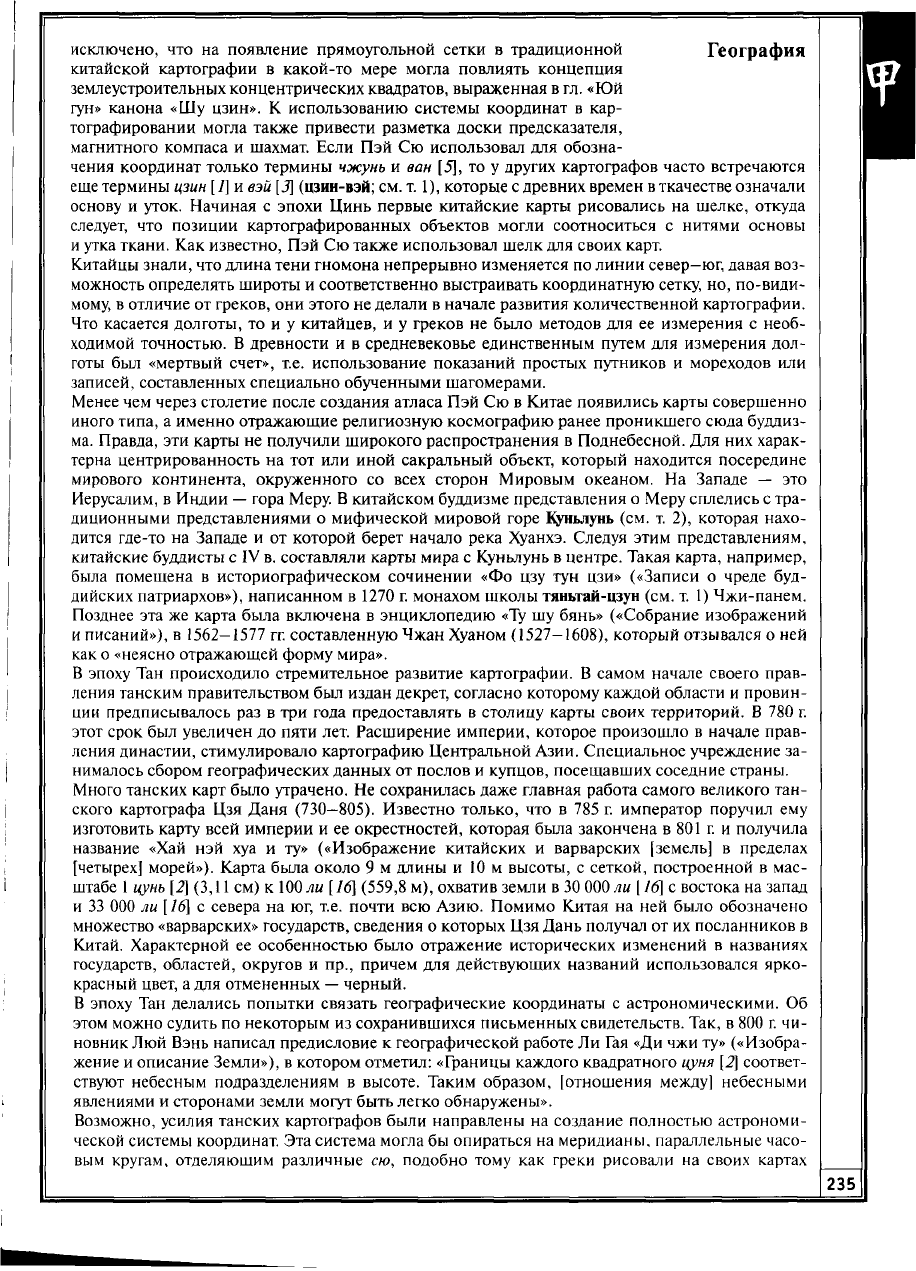

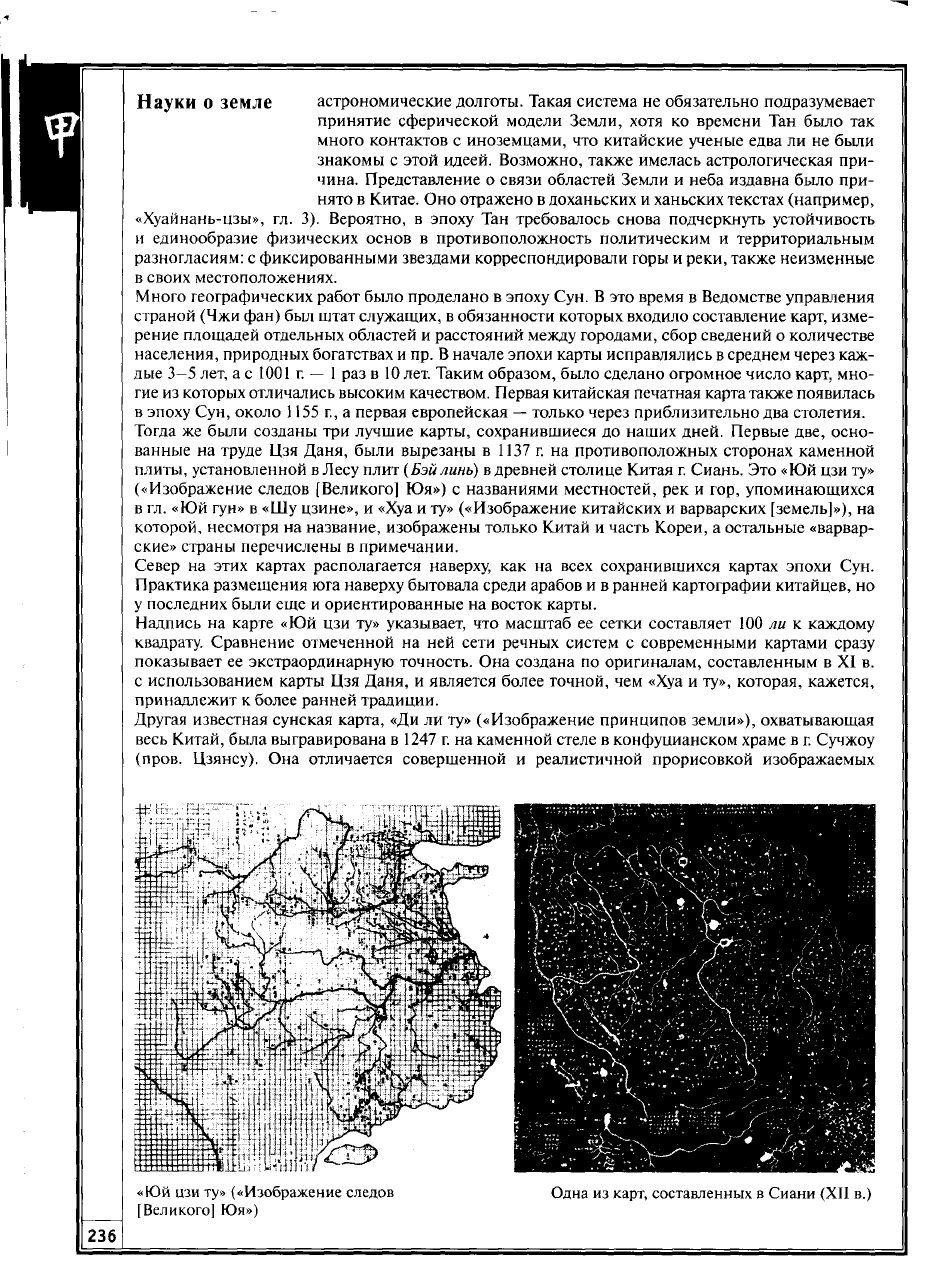

Тогда же были созданы три лучшие карты, сохранившиеся до наших дней. Первые две, осно-

ванные на труде Цзя Даня, были вырезаны в 1137 г. на противоположных сторонах каменной

плиты, установленной в Лесу плит

(Бэйлинъ)

в древней столице Китая г. Сиань. Это «Юй цзи ту»

(«Изображение следов [Великого] Юя») с названиями местностей, рек и гор, упоминающихся

в гл. «Юй гун» в «Шу цзине», и «Хуа и ту» («Изображение китайских и варварских [земель]»), на

которой, несмотря на название, изображены только Китай и часть Кореи, а остальные «варвар-

ские» страны перечислены в примечании.

Север на этих картах располагается наверху, как на всех сохранившихся картах эпохи Сун.

Практика размещения юга наверху бытовала среди арабов и в ранней картографии китайцев, но

у последних были еще и ориентированные на восток карты.

Надпись на карте «Юй цзи ту» указывает, что масштаб ее сетки составляет 100 ли к каждому

квадрату. Сравнение отмеченной на ней сети речных систем с современными картами сразу

показывает ее экстраординарную точность. Она создана по оригиналам, составленным в XI в.

с использованием карты Цзя Даня, и является более точной, чем «Хуа и ту», которая, кажется,

принадлежит к более ранней традиции.

Другая известная сунская карта, «Ди ли ту» («Изображение принципов земли»), охватывающая

весь Китай, была выгравирована в 1247 г. на каменной стеле в конфуцианском храме в г. Сучжоу

(пров. Цзянсу). Она отличается совершенной и реалистичной прорисовкой изображаемых

«Юй цзи ту» («Изображение следов Одна из карт, составленных в Сиани (XII в.)

[Великого] Юя»)

объектов, но прямоугольная сетка на ней отсутствует. Названия насе-

География

ленных пунктов обведены на ней прямоугольными рамками.

В эпоху Юань работал ученый и даосский священнослужитель Чжу Сы-

бэнь (1273—1337) — центральная фигура в истории средневековой китай-

ской картографии. Унаследовав традицию Чжан Хэна и Пэй Сю, он

подвел ее итог с добавлением большой массы новой географической

информации, принесенной монгольским объединением Азии. При проверке карт, составлен-

ных более ранними картографами, он нашел много ошибок. Потребовалось около 10 лет на их

исправление. Между 1311 и 1320 гг. он подготовил карту Китая, используя старые карты, лите-

ратурные источники и данные, полученные при совершенном им самим путешествии. Его

карта, имеющая должный масштаб сетки и весьма большой размер, получила название «Юй ди

ту» («Изображение территорий и земель»). Чжу Сы-бэнь остерегся картографировать отдаленные

и малоизученные области. Так, в отношении стран юго-востока региона Южных морей и севе-

ро-запада Монголии он писал, что вынужден исключить их картографирование, поскольку сам

не может посетить и изучить их, а «те, кто сообщают что-то о них, не говорят ничего опреде-

ленного, а если и говорят, то им нельзя доверять».

Ближайшие преемники Чжу Сы-бэня имели доступ к лучшей информации, но не достигли

уровня его картографии. Среди других карт XIV в. следует отметить «Шэн цзяо гуан бэй ту»

(«Изображение [сферы] обширного распространения [китайского] престижа и наставничест-

ва») и «Хунь и цзян ли ту» («Изображение смешанного и размежеванного»), сделанные соответ-

ственно ученым Ли Цзэ-минем (р. ок. 1330) и монахом Цин-цзюнем (1328—1392). Со временем

они попали в Корею, где были объединены в большую карту приблизительно 1,5 х 1,2 м. Назва-

ния городов

—

такие же, как в 1320 г., что указывает на ее связь с эпохой Чжу Сы-бэня. Изобра-

жение Запада на корейской карте включает приблизительно 100 топонимов Европы и 35 Афри-

ки.

Пустыня Сахара показана черной, подобно Гоби, на многих китайских картах. Карта демон-

стрирует глубокое знание Запада, намного лучшее, чем европейское знание китайской геогра-

фии в то же время. Возможно, некоторые географические сведения были получены китайцами

от арабо-мусульманских контактов.

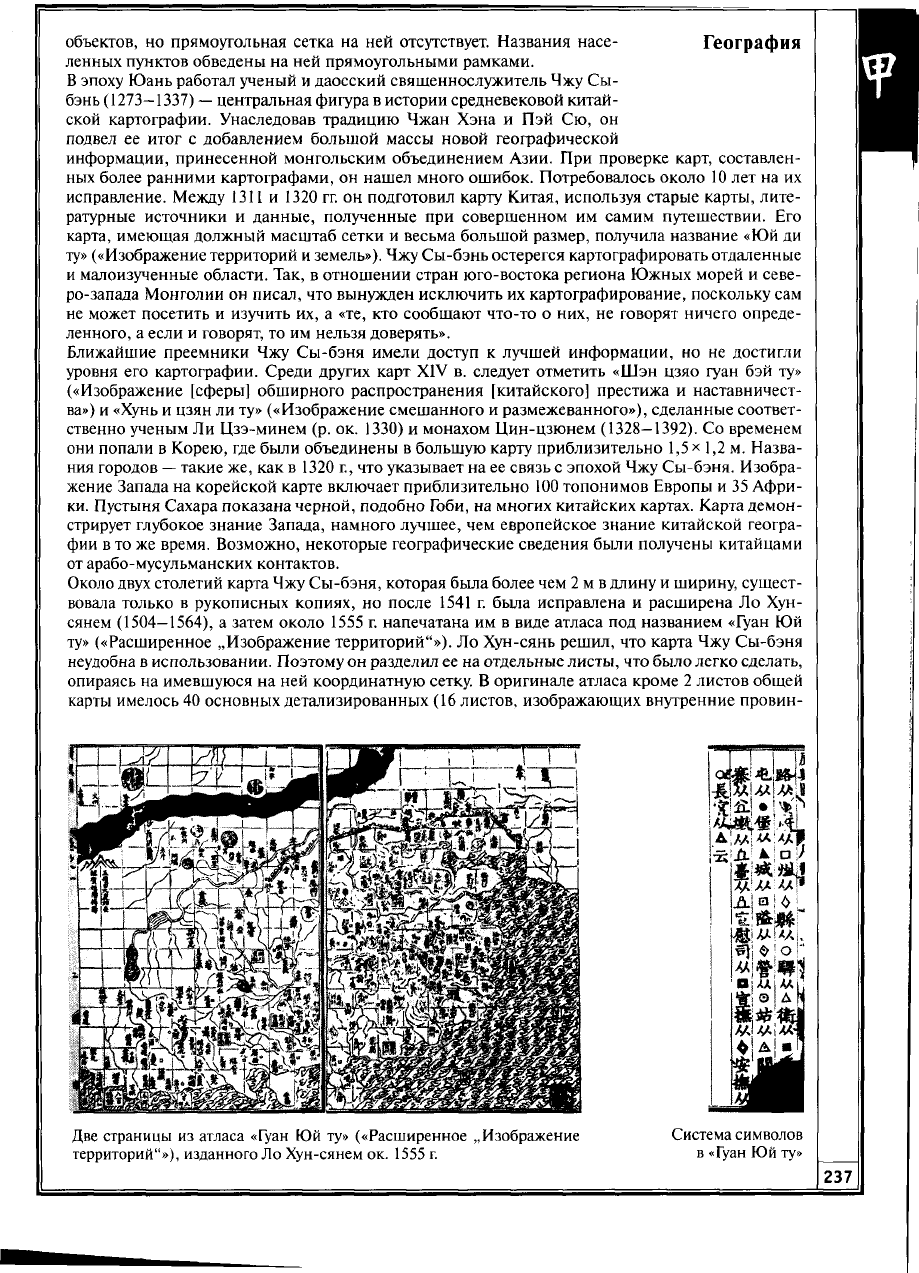

Около двух столетий карта Чжу Сы-бэня, которая была более чем 2 м в длину и ширину, сущест-

вовала только в рукописных копиях, но после 1541 г. была исправлена и расширена Ло Хун-

сянем (1504—1564), а затем около 1555 г. напечатана им в виде атласа под названием «Гуан Юй

ту» («Расширенное „Изображение территорий"»). Ло Хун-сянь решил, что карта Чжу Сы-бэня

неудобна в использовании. Поэтому он разделил ее на отдельные листы, что было легко сделать,

опираясь на имевшуюся на ней координатную сетку. В оригинале атласа кроме 2 листов общей

карты имелось 40 основных детализированных (16 листов, изображающих внутренние провин-

Науки о земле ции,

16

—

пограничные районы, 3 листа

—

Желтую Реку/Хуанхэ,

3

—

Ве-

ликий канал,

2

— морские маршруты)

и 68

дополнительных детализиро-

ванных карт, посвященных Корее, Аннаму, Монголии, Центральной Азии

и другим регионам. Масштаб

на

детализированных картах

был

принят

в

стандарте 100

ли для

деления,

но в

отдельных случаях (например, погра-

ничные районы

и

речные долины) увеличен,

а на

общей карте — 400

ли.

В атласе

Ло

Хун-сяня

на

одном

из

листов, озаглавленном

«Си

нань

хай и ту»

(«Изображение

варварских [земель] Юго-западных морей»), показана южная оконечность Африки, направ-

ленная

на юг. Уже в

1311—1320

гг. Чжу

Сы-бэнь рисовал

ее так же.

Однако

в

европейских

и арабских картах XIV

в.

оконечность Африки показывалась направленной

на

восток,

и

только

в середине XV в.

эта

ошибка была исправлена.

Почти

на

всех картах эпохи

Мин

присутствует координатная сеть, свидетельствуя

о том, что

правила

Пэй Сю по

указанию расстояний сетью квадратов стали характерной особенностью

традиционной китайской картографии.

С рубежа XVI—XVII

вв.

картография Китая начала испытывать сильное влияние миссионеров-

иезуитов, которые, широко используя китайские материалы, стали составлять географические

карты Китая

в

европейской системе географических координат, учитывающей широты

и

дол-

готы. Знакомство китайцев

с

ренессансной картографией началось

в

1583

г.,

когда Маттео

Рич-

чи,

первый руководитель миссии иезуитов, утвердился

в

Чжаоцине

и

китайские ученые попро-

сили

его

изготовить для

них

карту мира.

Это

было началом работы

над

известной мировой кар-

той (тарра типсИ) 1602

г. Она

была выполнена

на

сглаженной сферической проекции

с

парал-

лельными широтами, показывала Америку

и

была основана

на

двух мировых картах

—

фламанд-

ца Меркатора (1512-1594), созданной

в

1569

г., и

голландца Абрахама Ортелиуса (1527-1598),

созданной

в

1570

г.

Большая географическая деятельность была развернута

при

правлении Кан-си (1662—1722),

так как император был лично заинтересован

в

распространении научных знаний

о

его обширных

владениях.

В это

время

был

выполнен полный географический обзор империи, результаты

ко-

торого использовались при подготовке атласа «Хуан

юй

цюань лань ту» («Изображение полного

обозрения имперских краев»), изданного

в

1717

г. При его

создании

был

принят европейский

метод картографирования поверхности Земли

как

сферы. Были сделаны измерения широт

и долгот,

и при

рисовании карты использовался метод проектирования. Традиционные китай-

ские правила картографии

—

точная пропорция, правильная ориентация

и

точные расстояния

—

также учитывались картографами. Этот атлас стал

не

только наилучшим среди когда-либо

со-

ставленных

в

Азии

до тех

пор,

но и

лучшим

и

более точным, чем любой европейский атлас того

времени.

Благодаря политике Кан-си западные географы получили доступ

к

китайским источникам,

что

привело

к

расширению

их

знаний. Например, атлас, созданный

в

1655

г. в

Амстердаме извест-

ным картографом Мартином Мартини,

в

значительной степени

опирался

на

«Гуан

Юй

ту» («Расширенное „Изображение террито-

рий"»)

Ло

Хун-сяня.

Традиции китайской географической учености поддерживались до

конца XIX в. Даже тогда китайские картографы испытывали силь-

ное нежелание расстаться

с

системой прямоугольной сетки, кото-

рая чертилась

ими на

многих картах наряду

с

долготами

и

широ-

тами.

Рельефные карты

С

III

в.

до

н.э. китайцы начали изготавливать рельефные карты,

на

которых ландшафт передается объемными моделями. Согласно

историческим записям,

в 210

г.

до н.э.

такая карта была сделана

для могилы Цинь Ши-хуана.

Она

была вырезана

из

твердой скалы

трудами

7 тыс.

заключенных,

а для

охраны содержавшего

ее

помещения были установлены автоматические арбалеты.

На

карте

завоеванной императором территории были изображены леса,

го-

ры,

долины

и

реки,

в

которых вместо воды текла ртуть, движимая

Возможный прообраз рельефных карт — бронзовая курильница

IV—

III вв.

до

н.э., изображающая райскую гору

на

острове Пэнлай

238

специальными механизмами. Над картой крепились модели небесных

География

светил. Ныне могила императора близ г. Сиань найдена, но не вскрыта,

и чудесная карта пока не обнаружена.

У китайцев имелась легенда о райской горе на о-ве Пэнлай (см. т. 2)

в Восточном море (т.е. Тихом океане), считавшейся местопребыванием

мудрецов, пьющих эликсир бессмертия и ставших такими легкими, что

способны подыматься в небо. Много экспедиций было послано на поиски Пэнлая, но без-

успешно. В Китае существовала традиция изготавливать бронзовые или керамические куриль-

ницы (бо шань лу) в форме горы на о-ве Пэнлай, очертания которой выглядели вполне реа-

листично. Эти курильницы, самые древние образцы которых восходят к IV—III вв. до н.э., могли

быть прообразом рельефных карт.

Рельефные стратегические карты в 32 г. описал генерал Ма Юань. Долины и горы изготовлялись

на них из риса. Такие военные карты считались настолько полезными, что в середине IX в. Цзян

Фан написал книгу, полностью посвященную этому предмету, — «Цзюй ми вэй шань фу»

(«Очерки об [искусстве] строительства гор из риса»). Позже рельефные карты лепились из гли-

ны или вырезались из древесины. Отдельные детали делались из воска или опилок, пропитан-

ных мучным клеем. Большие карты были разборными.

Сунский ученый-энциклопедист Шэнь Ко (1031—1095) сообщал в «Мэнси би тань» («Записки из

Мэнси»), что, инспектируя границу, «сделал впервые деревянную карту (му ту), на которой

были изображены горы, реки и дороги». Первоначально в ходе многодневного обследования

местности он вылепливал их на деревянной доске при помощи воска или мучного клея и дре-

весных опилок, а по возвращении на основе данного эскиза вырезал карту из дерева, которая

была представлена императору. После ее осмотра император приказал, чтобы во всех погра-

ничных областях были сделаны подобные карты и переданы в дворцовое хранилище.

Самая ранняя рельефная карта в Европе была сделана в 1510 г. Паулем Доксом. На ней

изображались окрестности австрийского города Куфштайна.

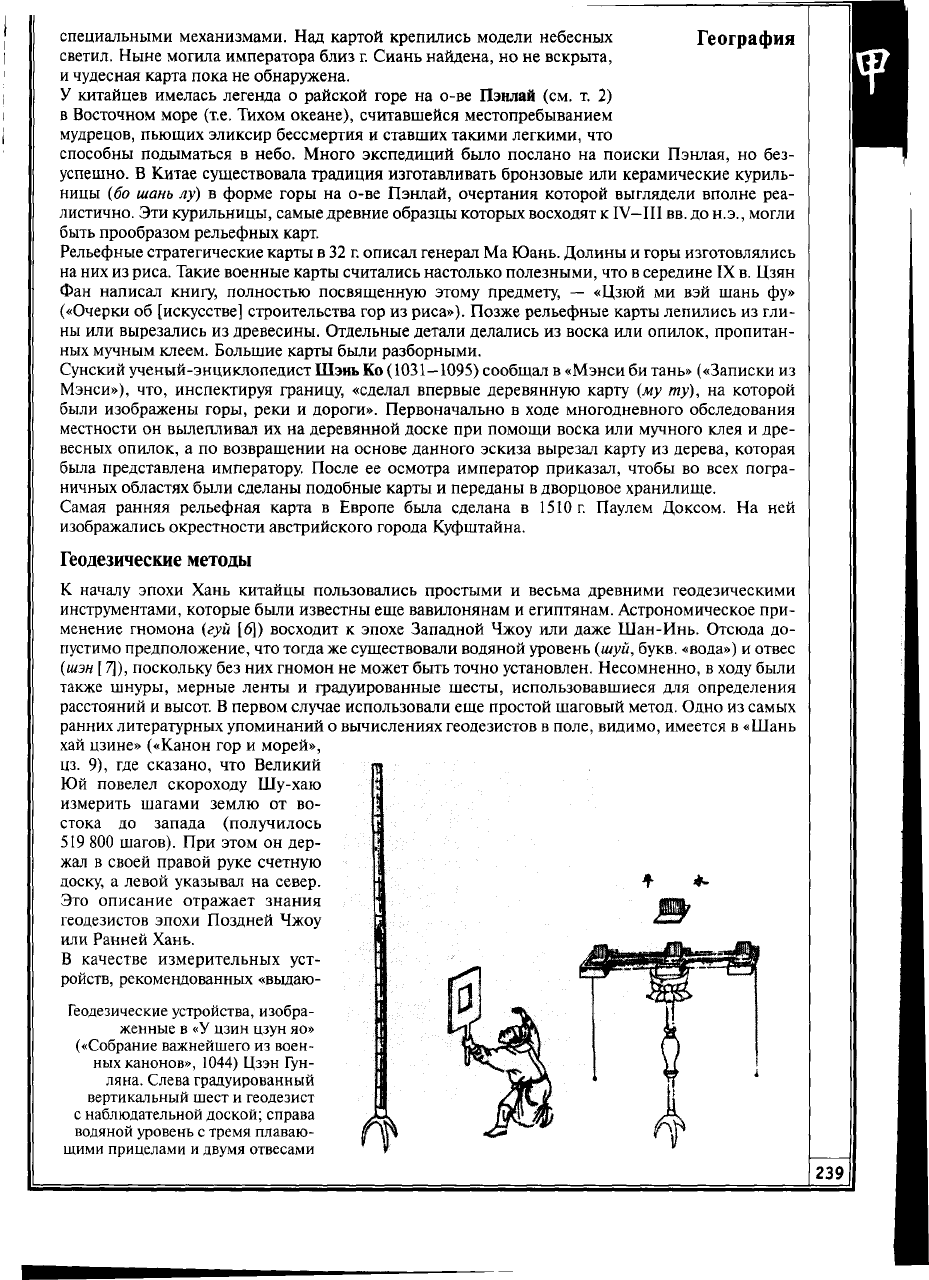

Геодезические методы

К началу эпохи Хань китайцы пользовались простыми и весьма древними геодезическими

инструментами, которые были известны еще вавилонянам и египтянам. Астрономическое при-

менение гномона (гуй [6]) восходит к эпохе Западной Чжоу или даже Шан-Инь. Отсюда до-

пустимо предположение, что тогда же существовали водяной уровень (шуй, букв, «вода») и отвес

(шэн

[

7]), поскольку без них гномон не может быть точно установлен. Несомненно, в ходу были

также шнуры, мерные ленты и градуированные шесты, использовавшиеся для определения

расстояний и высот. В первом случае использовали еще простой шаговый метод. Одно из самых

ранних литературных упоминаний о вычислениях геодезистов в поле, видимо, имеется в «Шань

хай цзине» («Канон гор и морей»,

цз.

9), где сказано, что Великий

Юй повелел скороходу Шу-хаю

измерить шагами землю от во-

стока до запада (получилось

519 800 шагов). При этом он дер-

жал в своей правой руке счетную

доску, а левой указывал на север.

Это описание отражает знания

геодезистов эпохи Поздней Чжоу

или Ранней Хань.

В качестве измерительных уст-

ройств, рекомендованных «выдаю-

Геодезические устройства, изобра-

женные в «У цзин цзун яо»

(«Собрание важнейшего из воен-

ных канонов», 1044) Цзэн Гун-

ляна. Слева градуированный

вертикальный шест и геодезист

с наблюдательной доской; справа

водяной уровень с тремя плаваю-

щими прицелами и двумя отвесами

Науки о земле

щимся мастером»

(го гун) в

«Чжоу ли» («Чжоуская благопристойность»),

в разделе «Као

гун

цзи» («Записки

об

изучении ремесел», вероятно,

V в.

до н.э.), перечисляются циркуль

(гуй [2]),

угольник (цзюй

[/]),

отвес

(сянь [11]), водяной уровень (шуй), емкость

(лян [3]) и

весы (цюань

[/]).

Там же говорится, что мастеровые (цзян жэнь) должны «выравнивать [го-

ризонтально] основания

с

помощью отвеса (сянь [11]), устанавливать

[вертикально] столбы

с

помощью отвеса». Комментируя первую часть данной фразы, Чжэн

Сюань

(II в.)

отметил,

что «в

четырех углах [подобного инструмента] есть четыре висящие

над

водой лески,

с

помощью которых наблюдают высокое

и

низкое»,

а

когда

это

наблюдение

произведено, «основание может быть выровнено». Вероятно, здесь описан инструмент, подоб-

ный эллинистической громе, которая состояла

из

двух наборов отвесов, установленных

под

правильными углами

и

отрегулированных так, чтобы вращаться

по

вертикальной оси. Одна пара

могла использоваться

для

наблюдения,

а

другая

— для

определения направления

под

пра-

вильными углами.

Видимо,

с III в.

китайские геодезисты стали использовать

еще два

специальных устройства.

Тогда

Ма

Цзюнь воссоздал изобретенную,

как

считалось,

в

далекой древности «повозку, указы-

вающую

юг» (чжи

нань

чэ),

которая механическим способом позволяла выдерживать точную

пространственную ориентировку

при

движении

по

извилистым дорогам. Несколько позднее

в

том же

веке была изобретена «отмечающая

ли

повозка

с

барабаном»

(цзи ли гу чэ),

пред-

ставляющая собой разновидность одометра (устройство

для

измерения расстояния)

в

виде лег-

кой тележки

с

системой зубчатых передач

и с

барабаном

и

колоколом для звукового оповещения

об отмеренном расстоянии.

В китайской литературе упоминается живший

в III в. Дэн Ай,

военачальник государства

Вэй,

который всегда «перед зарисовкой плана местности

и

установкой позиции лагеря оценивал

высоты

и

расстояния, измеряя

их

шириной пальца».

Его

поведение показывает, насколько

ши-

роко

в то

время были распространены геодезические методы, использующие свойства прямо-

угольных треугольников.

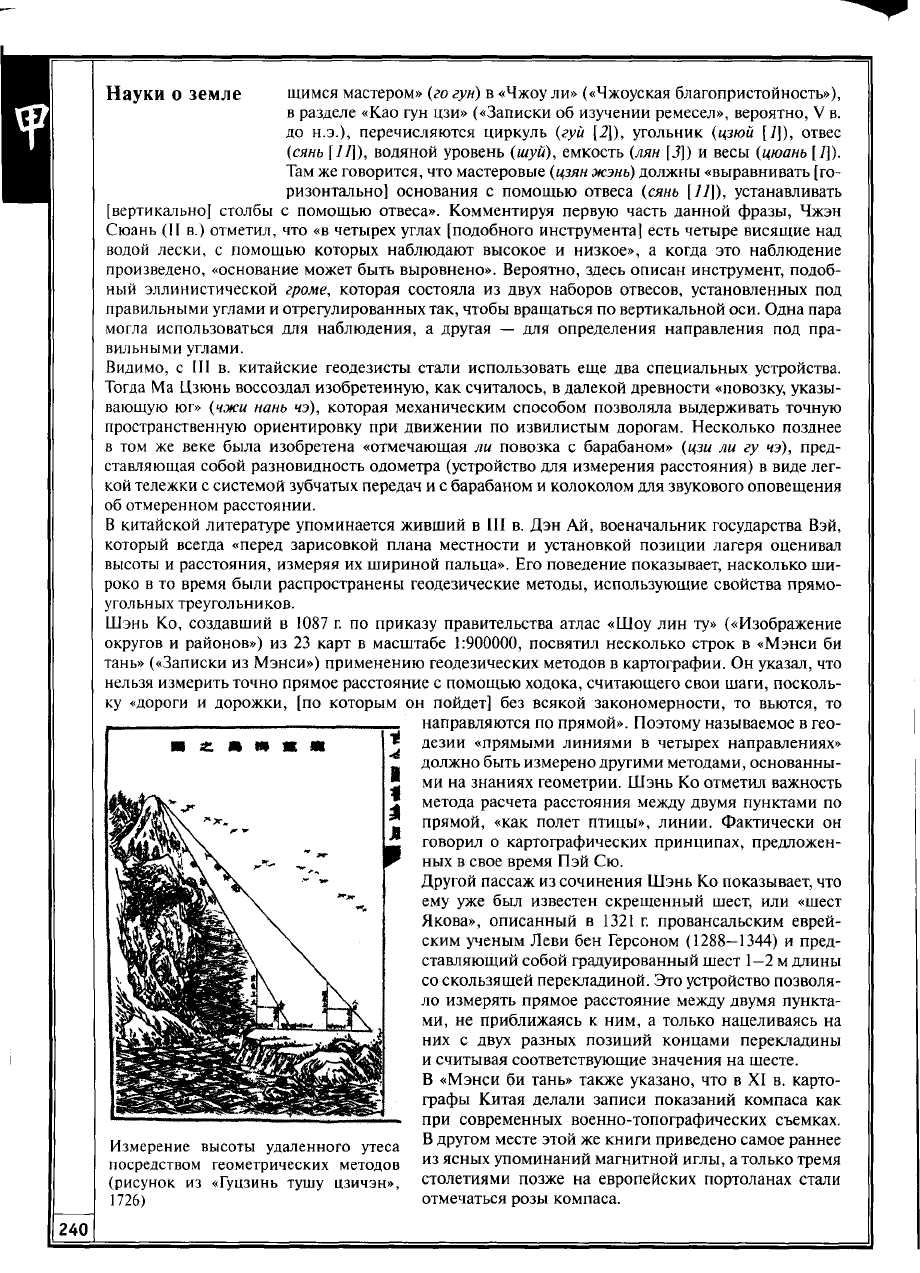

Шэнь

Ко,

создавший

в

1087

г. по

приказу правительства атлас «Шоу

лин ту»

(«Изображение

округов

и

районов»)

из 23

карт

в

масштабе 1:900000, посвятил несколько строк

в

«Мэнси

би

тань» («Записки

из

Мэнси») применению геодезических методов

в

картографии.

Он

указал,

что

нельзя измерить точно прямое расстояние

с

помощью ходока, считающего свои шаги, посколь-

ку «дороги

и

дорожки,

[по

которым

он

пойдет]

без

всякой закономерности,

то

вьются,

то

направляются

по

прямой». Поэтому называемое

в

гео-

дезии «прямыми линиями

в

четырех направлениях»

должно быть измерено другими методами, основанны-

ми

на

знаниях геометрии. Шэнь

Ко

отметил важность

метода расчета расстояния между двумя пунктами

по

прямой, «как полет птицы», линии. Фактически

он

говорил

о

картографических принципах, предложен-

ных

в

свое время

Пэй Сю.

Другой пассаж

из

сочинения Шэнь

Ко

показывает,

что

ему

уже был

известен скрещенный шест,

или

«шест

Якова», описанный

в

1321

г.

провансальским еврей-

ским ученым Леви

бен

Герсоном (1288—1344)

и

пред-

ставляющий собой градуированный шест 1—2

м

длины

со скользящей перекладиной. Это устройство позволя-

ло измерять прямое расстояние между двумя пункта-

ми,

не

приближаясь

к ним, а

только нацеливаясь

на

них

с

двух разных позиций концами перекладины

и считывая соответствующие значения

на

шесте.

В «Мэнси

би

тань» также указано,

что в XI в.

карто-

графы Китая делали записи показаний компаса

как

при современных военно-топографических съемках.

Измерение высоты удаленного утеса В другом месте этой

же

книги приведено самое раннее

посредством геометрических методов

из

ясных упоминаний магнитной иглы,

а

только тремя

(рисунок

из

«Гуцзинь тушу цзичэн», столетиями позже

на

европейских портоланах стали

1726) отмечаться розы компаса.

240