Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

специальными деревянными клапанами, стоящими на выходе поло-

Техника

стей. За сеялкой волочилась доска, привязанная к ней и предназна-

ченная для разравнивания почвы.

Прялка. В эпоху неолита китайцы использовали для прядения простое

ручное веретено - небольшой керамический или каменный диск с от-

верстием в центре, в который вставлялся стержень. Прядильщик должен был держать стержень

в одной руке и крутить диск другой. При этом волокно вытягивалось и скручивалось. Когда

скручиваемая нить достигала определенной длины, ее наматывали на стержень. Этот процесс

повторялся, пока не получался необходимый моток пряжи.

Существенное усовершенствование ручного прядения наступило при создании прялки с при-

водом веретена от вращающегося колеса, которая была в 20 раз эффективнее ручного веретена.

Точная дата ее появления пока не известна, а самое раннее описание найдено в словаре «Фан

янь» («Местные говоры», начало н.э.; см. т. 3) Ян Сюна (53 до н.э. — 18 н.э.; см. т. 1). Самое

раннее изображение одноверетенной колесной прялки датируется эпохой Западной Хань и пред-

ставляет собой рисунок на шелке, найденный в местечке Иньцюэшань в округе Линьи (пров.

Шаньдун). Несколько подобных изображений найдены на восточноханьских рисунках на кам-

не.

Колесная прялка являлась достаточно популярным инструментом для производства пряжи

в эпоху Хань и, возможно, была изобретена несколько раньше.

Прялки на ханьских рисунках подобны изображенной в книге «Тянь гун кай у» («Использование

даров неба/природы», 1637) Сун Ин-сина. В эпоху Мин такая ручная колесная прялка исполь-

зовалась не только для прядения пеньки, шелка и хлопка, но и для намотки шпульки утка

в челноке. Кроме ручной в это время существовали педальная и гидравлическая прялки. Точная

дата изобретения педальной прялки пока не установлена. Первое ее изображение встречается на

одной из картин Гу Кай-чжи (ок. 345 — 406). Она имеет три веретена. В «Нун шу» («Книга о зем-

леделии», 1314) Ван Чжэня дается описание и рисунок подобной педальной прялки для хлопка

с тремя веретенами и прялки для пеньки с пятью веретенами. Ван Чжэнь описал и прялку с 32 ве-

ретенами, на которой за сутки можно было производить около 50 кг пеньковой пряжи. Она

приводилась в действие педалями или водяным колесом и могла обслуживать сразу несколько

крестьянских хозяйств.

Китайская традиция связывает ряд новшеств в прядении и ткачестве с некой ткачихой Хуан

Дао-по, жившей в XIII в. Она родилась в деревне Уницзин в округе Сунцзян (пров. Цзянсу), но

позже переехала в Ячжоу (теперь Ячэн) на острове Хайнань, где ей довелось познакомиться

сметодами изготовления хлопковых тканей женщинами народности ли. Вернувшисьв 1295 г. на

родину, Хуан Дао-по на основе этих методов реорганизовала местное текстильное дело.

В частности, она разработала усовершенствованную модель педальной прялки для хлопка с

тремя веретенами и стала

использовать технологию

отделения хлопка от семян

с помощью металлической

биты. Благодаря ее дея-

тельности были повыше-

ны качество и объем про-

изводимой хлопковой

пряжи, и вскоре район

Сунцзян стал крупным тек-

стильным центром. Позд-

нее возник культ «матушки

Хуан», и в ее честь на ее

родине в XVIII в. была со-

оружена кумирня.

Ткацкий станок. Ткачество

существовало на террито-

рии Китая еще в эпоху нео-

лита. За 4 тыс. лет до н.э.

китайцы начали использо-

вать примитивный ручной

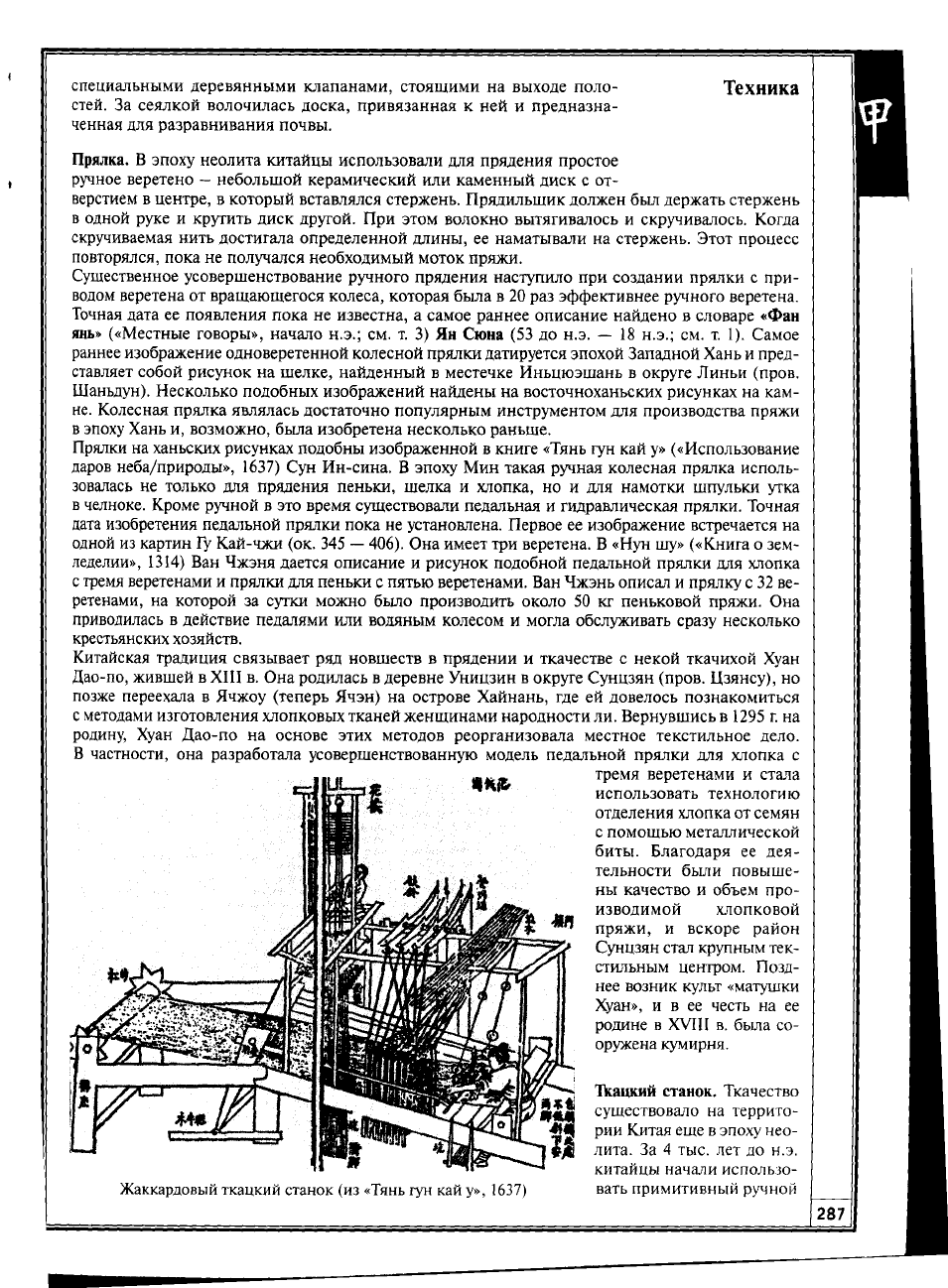

Жаккардовый ткацкий станок (из «Тянь гун кай у», 1637)

Инженерная

ткацкий станок с вертикальным расположением основы. По крайней ме-

ре уже в эпоху Хань существовал ткацкий станок с ножными педалями.

мысль ,. ,

Он изображен на ханьских каменных рельефах, наиденных около

деревни Цаочжуан в округе Сыхун (пров. Цзянсу), с подписью «Мать,

работающая на ткацком станке». Нити основы на нем располагаются под

углом 50—60° относительно горизонтальной опоры. Такая конструкция

позволяет ткачихе работать сидя и при этом хорошо видеть поверхность ткани. Две педали, одна

несколько длиннее другой, предназначены для подъема и опускания ремизок. Управление ре-

мизками с помощью ног освобождает руки ткачихи, которыми она только передвигает челнок

и прибивает специальным гребенчатым устройством (бедром) проложенную нить утка к краю

(опушке) ткани. Такой ткацкий станок в 10 раз эффективнее ручных вертикальных предшест-

венников.

В «Цзы жэнь и чжи» («Наследуемые стандарты столяров», XIII в.) Сюэ Цзин-ши плотник из

Ваньцюань (теперь Ваньжун) в пров. Шаньси привел детальное описание и рисунки нескольких

разновидностей ткацких станков, которые стали гораздо совершеннее ханьских. Автор отметил,

что для облегчения установки и ремонта ткацких станков в домашних хозяйствах крестьян

необходима их унификация.

Упрощенная версия жаккардового станка была изобретена в Китае за 1,5 тыс. лет до н.э., бла-

годаря чему уже тогда китайцы могли производить изящные и красочные ткани со сложными

узорами. Такой станок позволял управлять перемещением любой группы нитей основы и выра-

батывать ткани, повторяющаяся часть рисунка которых состоит из большого числа нитей.

Об изощренности ханьской ткацкой техники можно судить по «Си цзин цза цзи» («Разные за-

писки Западной столицы»), где отмечается, что в 86—74 гг. до н.э. неизвестной ткачихой, женой

некоего Чэнь Бао-гуана из Цзюйли (совр. пров. Хэбэй), был использован ручной жаккардовый

ткацкий станок со 120 крюками для перемещения нитей, позволявший производить в большом

количестве узорчатое шелковое полотно высокого качества. Каждым крюком управлял отдель-

ный рычаг, что было достаточно трудоемко. В III в. получили распространение станки с 50-

60 ремизками, на которых находилось столько же зажимов для нитей. Механик Ма Цзюнь, жив-

ший тогда в Фуфэне (теперь округ Синпин пров. Шаньси), посчитал данное устройство слиш-

ком громоздким и построил ткацкий станок с 12 ремизками, на каждой из которых было 12 за-

жимов. В XVI в. появились еще более совершенные ткацкие станки, на которых можно было

производить многоцветные узорчатые шелка.

Печатное дело

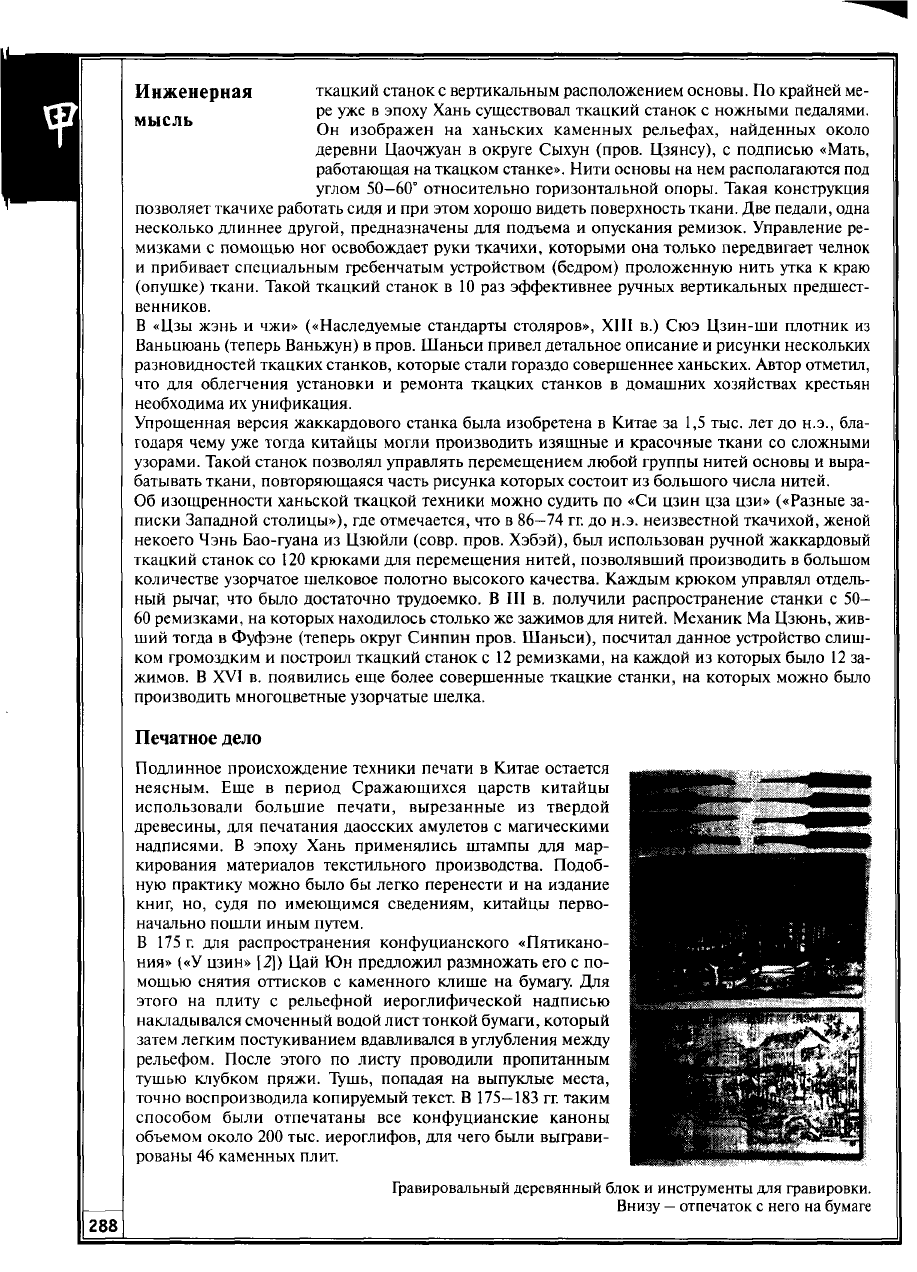

Подлинное происхождение техники печати в Китае остается

неясным. Еще в период Сражающихся царств китайцы

использовали большие печати, вырезанные из твердой

древесины, для печатания даосских амулетов с магическими

надписями. В эпоху Хань применялись штампы для мар-

кирования материалов текстильного производства. Подоб-

ную практику можно было бы легко перенести и на издание

книг, но, судя по имеющимся сведениям, китайцы перво-

начально пошли иным путем.

В 175 г. для распространения конфуцианского «Пятикано-

ния» («У цзин» [2]) Цай Юн предложил размножать его с по-

мощью снятия оттисков с каменного клише на бумагу. Для

этого на плиту с рельефной иероглифической надписью

накладывался смоченный водой лист тонкой бумаги, который

затем легким постукиванием вдавливался в углубления между

рельефом. После этого по листу проводили пропитанным

тушью клубком пряжи. Тушь, попадая на выпуклые места,

точно воспроизводила копируемый текст. В 175—183 гг. таким

способом были отпечатаны все конфуцианские каноны

объемом около 200 тыс. иероглифов, для чего были выграви-

рованы 46 каменных плит.

Гравировальный деревянный блок и инструменты для гравировки.

Внизу

—

отпечаток с него на бумаге

288

Этот способ, несмотря на трудоемкость, получил широкое распрост-

Техника

ранение. В эпоху Суй так размножались буддийские тексты, от которых

до нашего времени дошло 7 тыс. каменных клише.

В VI в. стал применяться ксилографический способ книгопечатания,

достигший совершенства в эпоху Тан. Для этого бумагу с написанными

на ней тушью иероглифами прикладывали к деревянной доске,

покрытой рисовой пастой, хорошо впитывающей тушь. Текст отпечатывался на доске зеркально

отраженным. После этого с нее осторожно срезался небольшой слой древесины, не покрытой

тушью. При печатании рельефно выступающие иероглифы смачивались тушью при помощи

специальной щетки (шуа). Затем доску прикладывали к листу бумаги, на котором текст

отпечатывался уже в прямом порядке после того, как по листу проводили другой щеткой. Такой

метод позволял одному рабочему снять около 2 тыс. отпечатков в день. Механические прессы

для снятия отпечатков не использовались. После изготовления нужного количества оттисков

матрица откладывалась в хранилище до следующего употребления. Так книга могла

воспроизводиться столетие или даже больше.

Ксилографический способ печати в VIII в. из Китая попал в Корею и Японию. В буддийском

храме на юго-востоке Кореи в 1966 г. был обнаружен самый ранний напечатанный ксило-

графическим способом текст первой половины VIII в. Древнейшие из сохранившихся печатных

работ, сделанных в Японии, относятся приблизительно к 770 г., когда праздновался конец

гражданской войны. Они были напечатаны с помощью литых медных матриц размером около

46 х 5 см. Из ранних китайских книг сохранилась прекрасно иллюстрированная буддийская «Ал-

мазная сутра» («Цзинь ган [божэ] цзин»; см. т. 2), напечатанная с деревянных матриц в 868 г. Она

состоит из семи листов, склеенных между собой в свиток длиной почти 5 м.

В эпоху Тан в Китае начала издаваться первая в мире газета, печатная продукция пользовалась

все большим спросом, появились специальные книжные рынки, находившиеся под контролем

правительства. В 835 г. была запрещена продажа грубо напечатанных календарей, наводнивших

всю страну.

Наиболее активно печатное дело развивалось в Сычуани, Дуньхуане и Чанъани. К X в. книго-

издание распространилось также в долине р. Янцзы. Искусство книгопечатания с деревянных

или металлических матриц достигло расцвета в эпоху Сун, от которой до наших дней дошло

более 700 экземпляров книг.

В Сычуани в эпоху Сун стала печататься каноническая конфуцианская литература. Издатель-

ское дело находилось под надзором правительства, следившего за идентичностью ортодоксаль-

ного текста. Буддийский свод канонов «Трипитака» («Три корзины [поучений]»), называемый

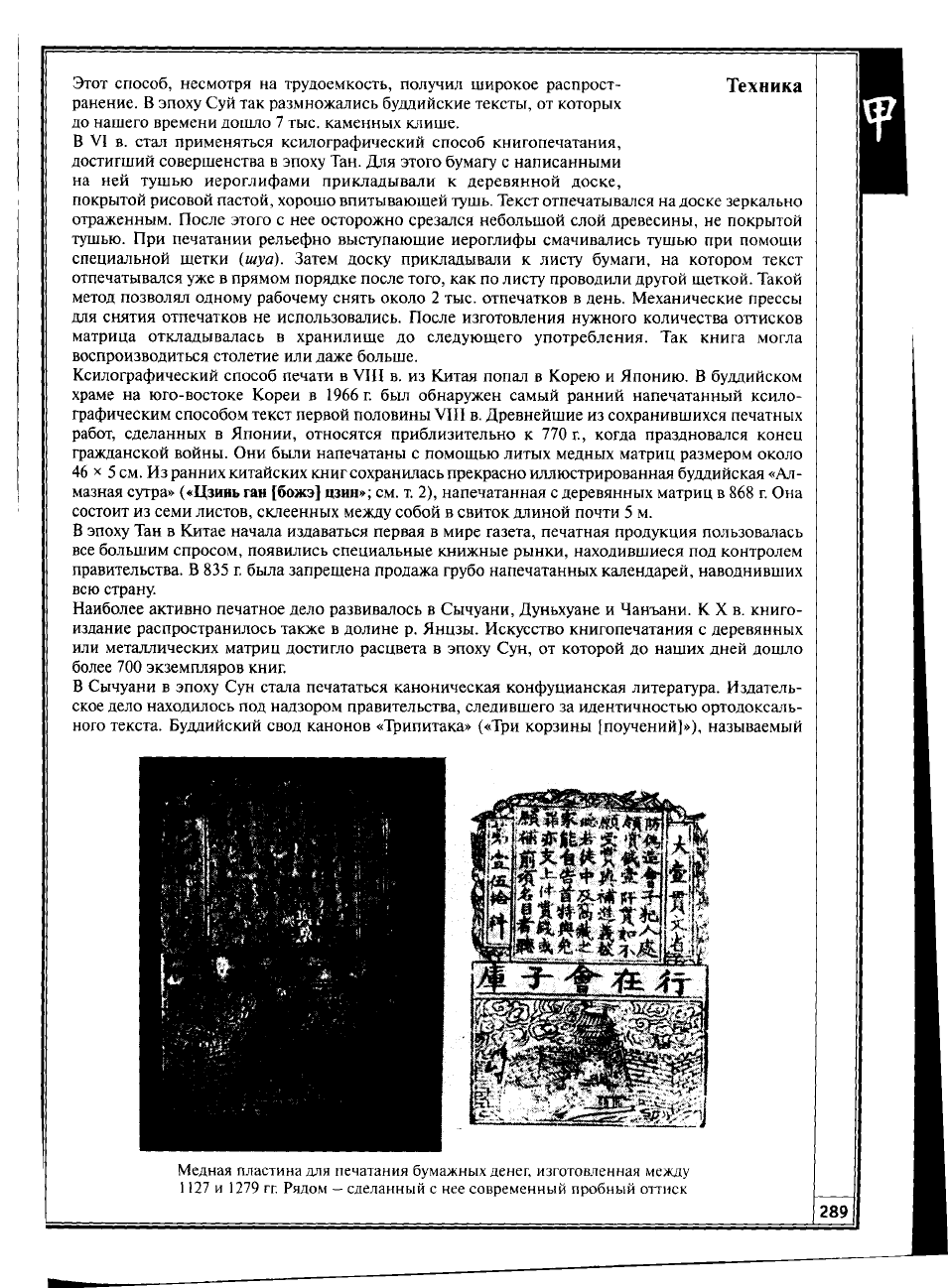

Медная пластина для печатания бумажных денег, изготовленная между

1127 и 1279 гг. Рядом

—

сделанный с нее современный пробный оттиск

12891

Инженерная

мысль

по-китайски «Да цзан цзин» («Большая сокровищница канонов»; см.

т. 2), был издан в 971-981 гг. Между 1019 г. и концом XIII в. издавался

три раза даосский канон «Дао цзан» («Сокровищница Пути-дао»; см.

т. 1). Для издания 1191 г. было вырезано 83 198 досок, посредством кото-

рых были отпечатаны 602 «связки» «Дао цзана». Некоторые печатные

книги были также достаточно объемны. Например, устав буддийского

монастыря в Лояне приближался к 800 листам. Печатались большие словари и справочники,

включавшие до 30 «свитков» (цзюаней).

Печатные матрицы позволяли воспроизводить различные иллюстрации и отражать все тонкости

китайской каллиграфии, любой размер иероглифов и редко встречающиеся знаки. В случае не-

обходимости исправления текста в матрицу вставлялись деревянные штепсели. Матрица, изго-

товленная из твердой древесины жужуба или груши, могла использоваться для тиража в не-

сколько тысяч листов. Печатная тушь была водянистой, что позволяло получать различные

художественные эффекты, например тонирование.

Китайцы изобрели многоцветную печать. Сохранилось издание 1340 г. «Алмазной сутры»

(«Цзинь ган [божэ] цзин»), в которой основной текст был напечатан черной тушью, а молитвы

и рисунки

—

красной. В дальнейшем стало традицией рядом с основным текстом в черном цвете

печатать комментарии красной тушью.

Многоцветная печать использовалась для бумажных денег во избежание подделки. Бумажные

деньги стали выпускаться правительством в 1023 г., а трехцветная печать (черной, красной и

синей краской) для их изготовления стала применяться в 1107 г.

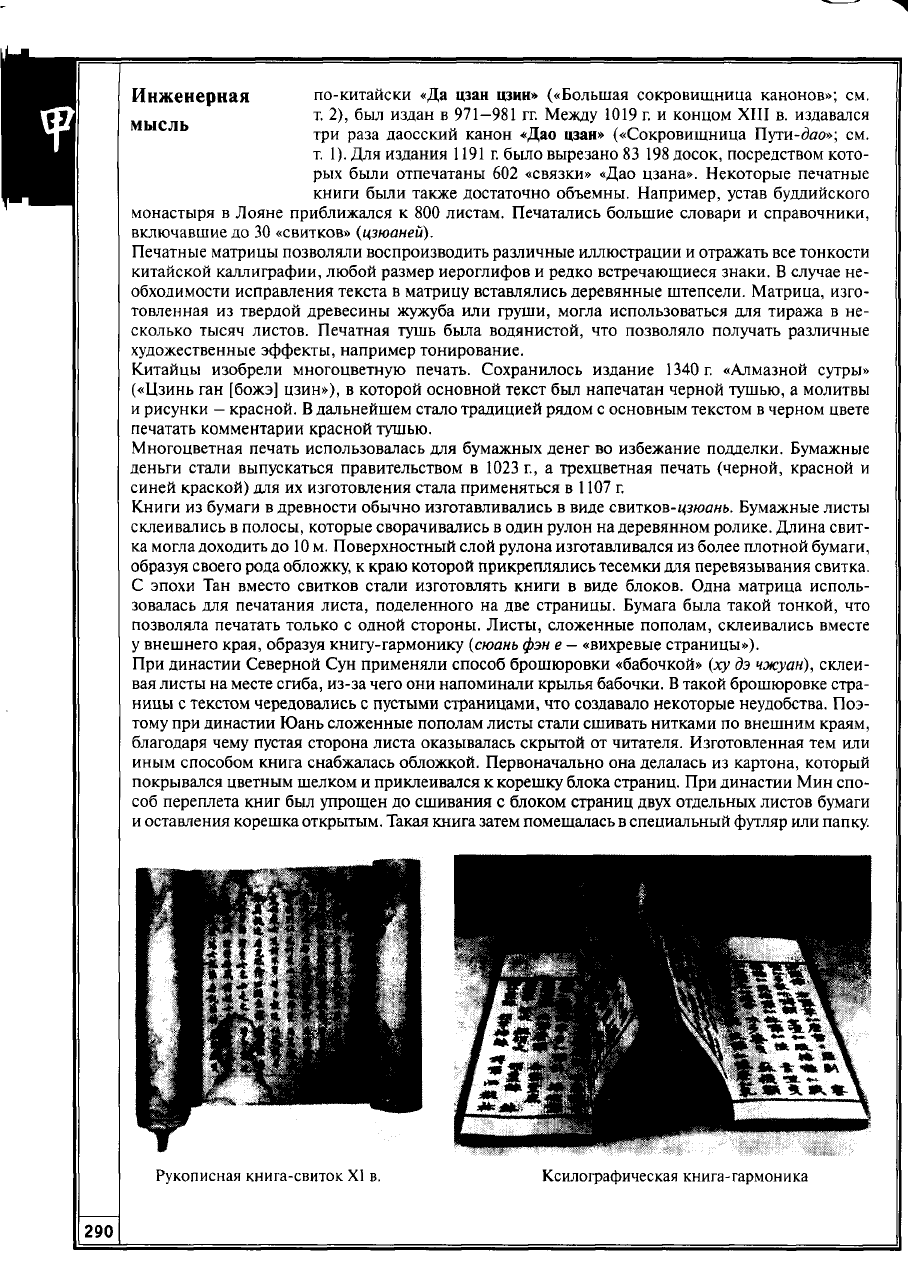

Книги из бумаги в древности обычно изготавливались в виде свитков-иэюань. Бумажные листы

склеивались в полосы, которые сворачивались в один рулон на деревянном ролике. Длина свит-

ка могла доходить до 10 м. Поверхностный слой рулона изготавливался из более плотной бумаги,

образуя своего рода обложку, к краю которой прикреплялись тесемки для перевязывания свитка.

С эпохи Тан вместо свитков стали изготовлять книги в виде блоков. Одна матрица исполь-

зовалась для печатания листа, поделенного на две страницы. Бумага была такой тонкой, что

позволяла печатать только с одной стороны. Листы, сложенные пополам, склеивались вместе

у внешнего края, образуя книгу-гармонику (сюань фэн е - «вихревые страницы»).

При династии Северной Сун применяли способ брошюровки «бабочкой» (ху дэ чжуан), склеи-

вая листы на месте сгиба, из-за чего они напоминали крылья бабочки. В такой брошюровке стра-

ницы с текстом чередовались с пустыми страницами, что создавало некоторые неудобства. Поэ-

тому при династии Юань сложенные пополам листы стали сшивать нитками по внешним краям,

благодаря чему пустая сторона листа оказывалась скрытой от читателя. Изготовленная тем или

иным способом книга снабжалась обложкой. Первоначально она делалась из картона, который

покрывался цветным шелком и приклеивался к корешку блока страниц. При династии Мин спо-

соб переплета книг был упрощен до сшивания с блоком страниц двух отдельных листов бумаги

и оставления корешка открытым. Такая книга затем помещалась в специальный футляр или папку.

Рукописная книга-свиток XI в.

Ксилографическая книга-гармоника

290

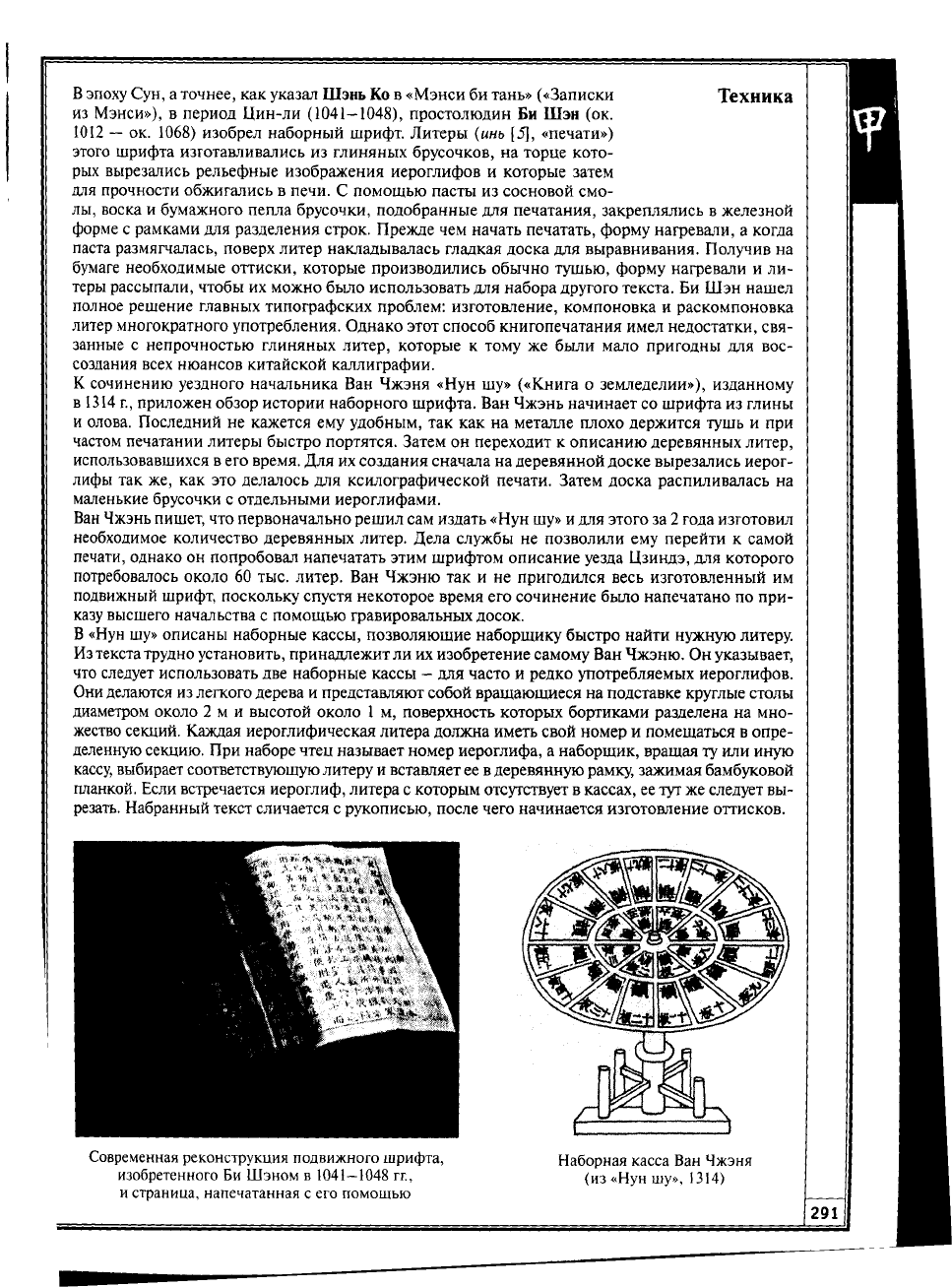

В эпоху Сун, а точнее, как указал Шэнь Ко в «Мэнси би тань» («Записки

Техника

из Мэнси»), в период Цин-ли (1041-1048), простолюдин Би Шэн (ок.

1012 — ок. 1068) изобрел наборный шрифт. Литеры (инь [5], «печати»)

этого шрифта изготавливались из глиняных брусочков, на торце кото-

рых вырезались рельефные изображения иероглифов и которые затем

для прочности обжигались в печи. С помощью пасты из сосновой смо-

лы,

воска и бумажного пепла брусочки, подобранные для печатания, закреплялись в железной

форме с рамками для разделения строк. Прежде чем начать печатать, форму нагревали, а когда

паста размягчалась, поверх литер накладывалась гладкая доска для выравнивания. Получив на

бумаге необходимые оттиски, которые производились обычно тушью, форму нагревали и ли-

теры рассыпали, чтобы их можно было использовать для набора другого текста. Би Шэн нашел

полное решение главных типографских проблем: изготовление, компоновка и раскомпоновка

литер многократного употребления. Однако этот способ книгопечатания имел недостатки, свя-

занные с непрочностью глиняных литер, которые к тому же были мало пригодны для вос-

создания всех нюансов китайской каллиграфии.

К сочинению уездного начальника Ван Чжэня «Нун шу» («Книга о земледелии»), изданному

в 1314 г., приложен обзор истории наборного шрифта. Ван Чжэнь начинает со шрифта из глины

и олова. Последний не кажется ему удобным, так как на металле плохо держится тушь и при

частом печатании литеры быстро портятся. Затем он переходит к описанию деревянных литер,

использовавшихся в его время. Для их создания сначала на деревянной доске вырезались иерог-

лифы так же, как это делалось для ксилографической печати. Затем доска распиливалась на

маленькие брусочки с отдельными иероглифами.

Ван Чжэнь пишет, что первоначально решил сам издать «Нун шу» и для этого за 2 года изготовил

необходимое количество деревянных литер. Дела службы не позволили ему перейти к самой

печати, однако он попробовал напечатать этим шрифтом описание уезда Цзиндэ, для которого

потребовалось около 60 тыс. литер. Ван Чжэню так и не пригодился весь изготовленный им

подвижный шрифт, поскольку спустя некоторое время его сочинение было напечатано по при-

казу высшего начальства с помощью гравировальных досок.

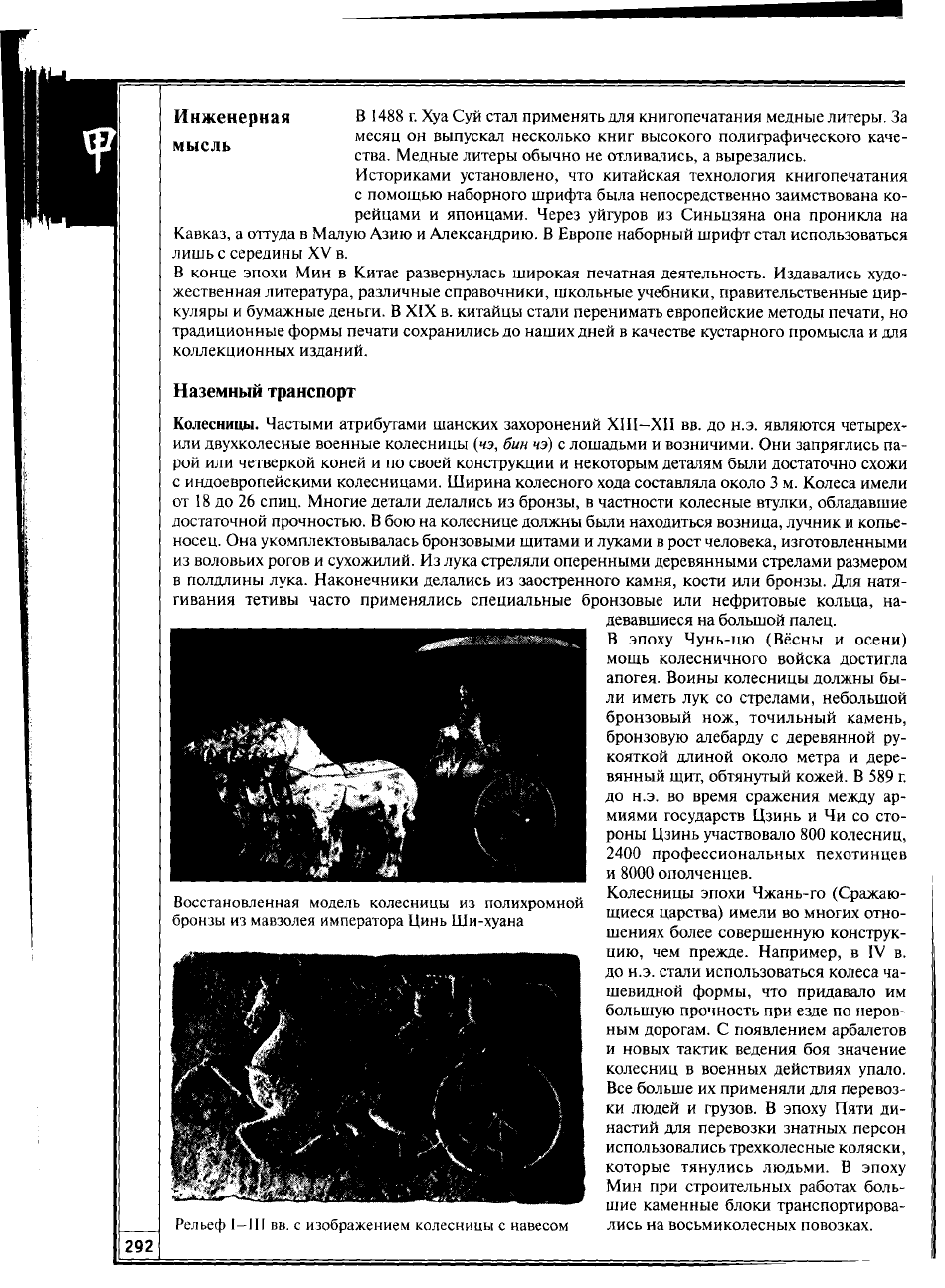

В «Нун шу» описаны наборные кассы, позволяющие наборщику быстро найти нужную литеру.

Из текста трудно установить, принадлежит ли их изобретение самому Ван Чжэню. Он указывает,

что следует использовать две наборные кассы - для часто и редко употребляемых иероглифов.

Они делаются из легкого дерева и представляют собой вращающиеся на подставке круглые столы

диаметром около 2 м и высотой около 1 м, поверхность которых бортиками разделена на мно-

жество секций. Каждая иероглифическая литера должна иметь свой номер и помещаться в опре-

деленную секцию. При наборе чтец называет номер иероглифа, а наборщик, вращая ту или иную

кассу, выбирает соответствующую литеру и вставляет ее в деревянную рамку, зажимая бамбуковой

планкой. Если встречается иероглиф, литера с которым отсутствует в кассах, ее тут же следует вы-

резать. Набранный текст сличается с рукописью, после чего начинается изготовление оттисков.

-

4

*«.« I

••">».

л

1

,»Ч1 I,

>»

>.

».«.· У*

» ( л * м

Современная реконструкция подвижного шрифта,

изобретенного Би Шэном в 1041-1048 гг.,

и страница, напечатанная с его помощью

Наборная касса Ван Чжэня

(из «Нун шу», 1314)

Инженерная

В 1488 г. Хуа Суй стал применять для книгопечатания медные литеры. За

месяц он выпускал несколько книг высокого полиграфического каче-

МЫСЛЬ . . -

ства. Медные литеры обычно не отливались, а вырезались.

Историками установлено, что китайская технология книгопечатания

с помощью наборного шрифта была непосредственно заимствована ко-

рейцами и японцами. Через уйгуров из Синьцзяна она проникла на

Кавказ, а оттуда в Малую Азию и Александрию. В Европе наборный шрифт стал использоваться

лишь с середины XV в.

В конце эпохи Мин в Китае развернулась широкая печатная деятельность. Издавались худо-

жественная литература, различные справочники, школьные учебники, правительственные цир-

куляры и бумажные деньги. В XIX в. китайцы стали перенимать европейские методы печати, но

традиционные формы печати сохранились до наших дней в качестве кустарного промысла и для

коллекционных изданий.

Наземный транспорт

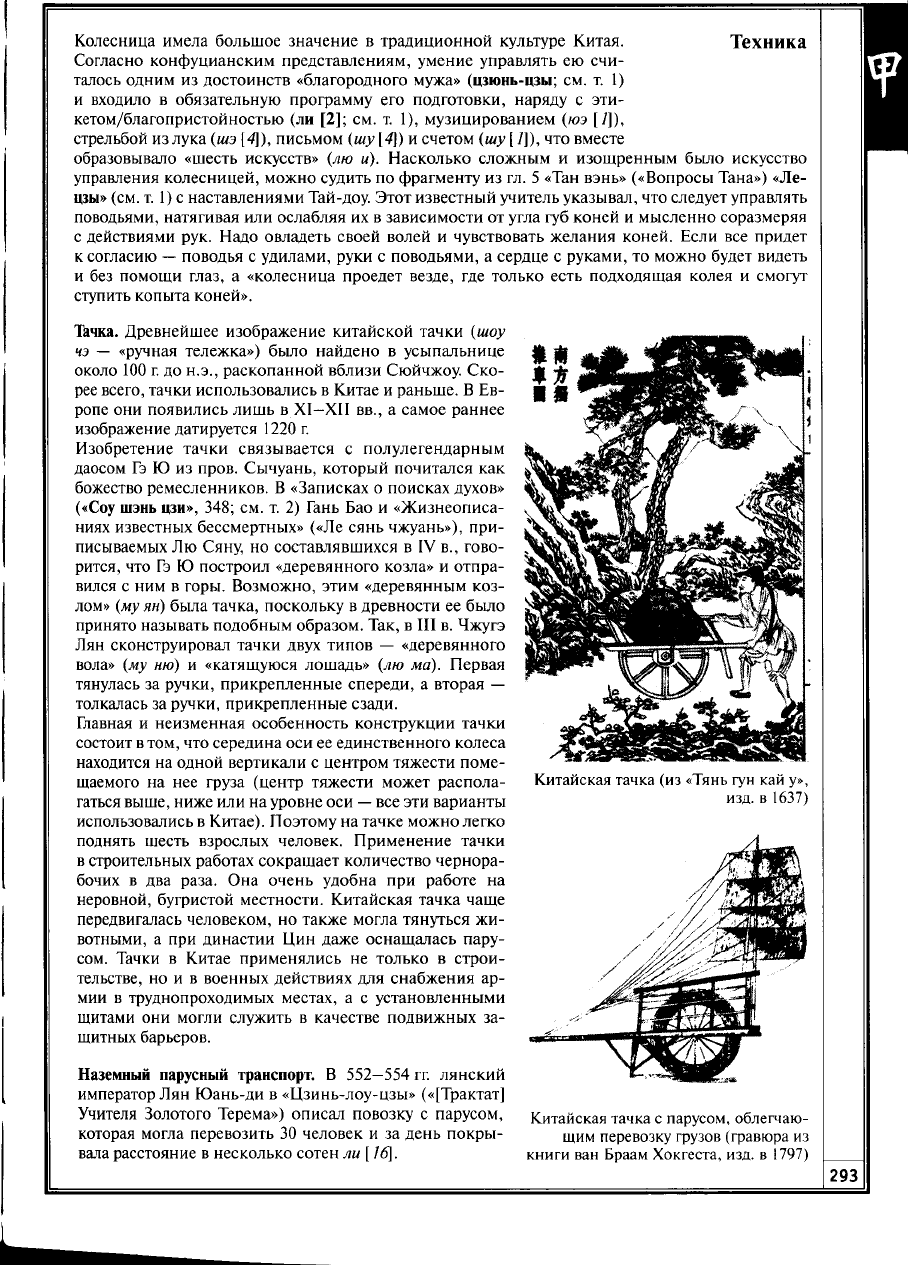

Колесницы. Частыми атрибутами шанских захоронений XIII—XII вв. до н.э. являются четырех-

или двухколесные военные колесницы (чэ, бин чэ) с лошадьми и возничими. Они запряглись па-

рой или четверкой коней и по своей конструкции и некоторым деталям были достаточно схожи

с индоевропейскими колесницами. Ширина колесного хода составляла около 3 м. Колеса имели

от 18 до 26 спиц. Многие детали делались из бронзы, в частности колесные втулки, обладавшие

достаточной прочностью. В бою на колеснице должны были находиться возница, лучник и копье-

носец. Она укомплектовывалась бронзовыми щитами и луками в рост человека, изготовленными

из воловьих рогов и сухожилий. Из лука стреляли оперенными деревянными стрелами размером

в полдлины лука. Наконечники делались из заостренного камня, кости или бронзы. Для натя-

гивания тетивы часто применялись специальные бронзовые или нефритовые кольца, на-

девавшиеся на большой палец.

В эпоху Чунь-цю (Вёсны и осени)

мощь колесничного войска достигла

апогея. Воины колесницы должны бы-

ли иметь лук со стрелами, небольшой

бронзовый нож, точильный камень,

бронзовую алебарду с деревянной ру-

кояткой длиной около метра и дере-

вянный щит, обтянутый кожей. В 589 г.

до н.э. во время сражения между ар-

миями государств Цзинь и Чи со сто-

роны Цзинь участвовало 800 колесниц,

2400 профессиональных пехотинцев

и 8000 ополченцев.

Колесницы эпохи Чжань-го (Сражаю-

щиеся царства) имели во многих отно-

шениях более совершенную конструк-

цию,

чем прежде. Например, в IV в.

до н.э. стали использоваться колеса ча-

шевидной формы, что придавало им

большую прочность при езде по неров-

ным дорогам. С появлением арбалетов

и новых тактик ведения боя значение

колесниц в военных действиях упало.

Все больше их применяли для перевоз-

ки людей и грузов. В эпоху Пяти ди-

настий для перевозки знатных персон

использовались трехколесные коляски,

которые тянулись людьми. В эпоху

Мин при строительных работах боль-

шие каменные блоки транспортирова-

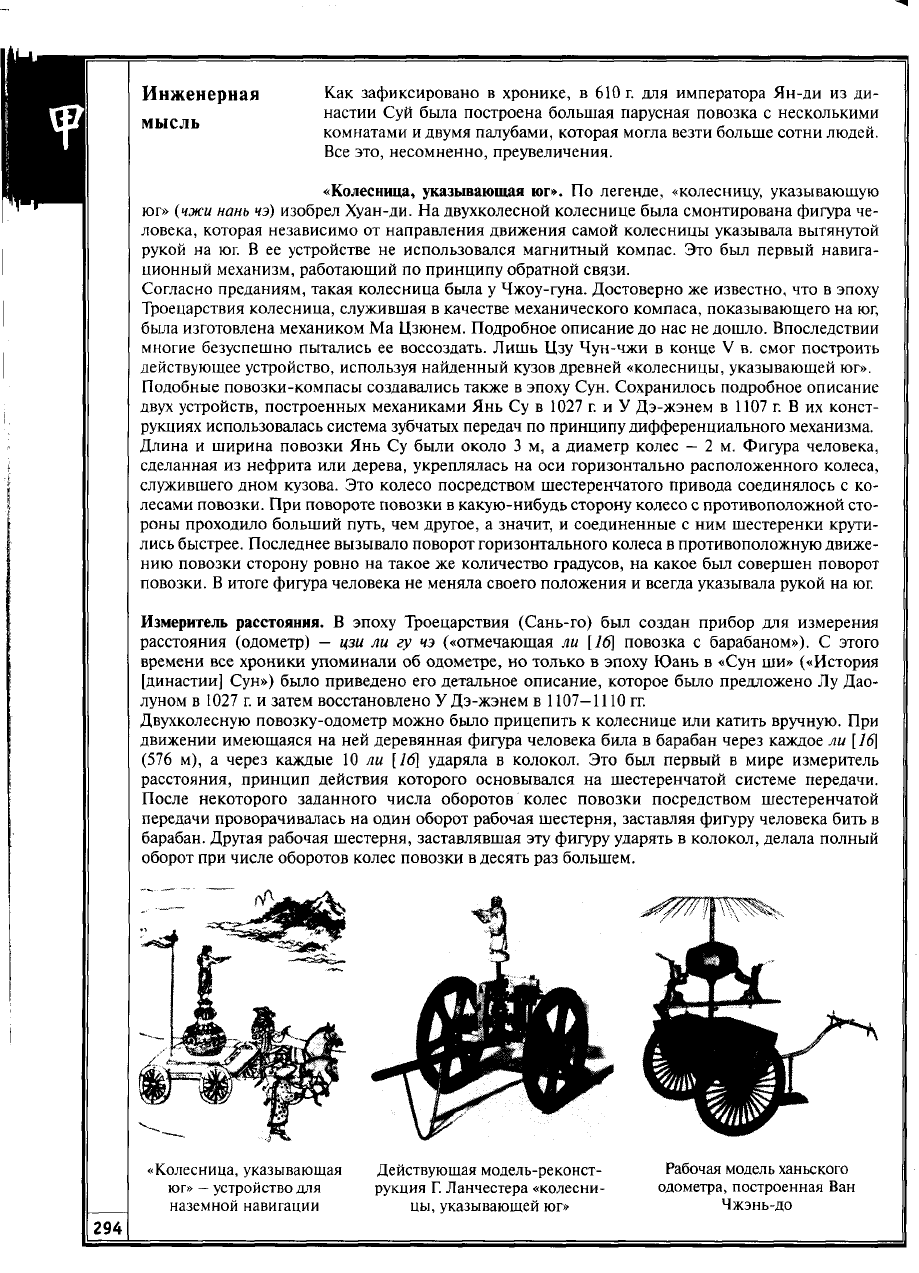

Рельеф 1-111 вв. с изображением колесницы с навесом лись на восьмиколесных повозках.

Восстановленная модель колесницы из полихромной

бронзы из мавзолея императора Цинь Ши-хуана

292

Колесница имела большое значение

в

традиционной культуре Китая.

Техника

Согласно конфуцианским представлениям, умение управлять

ею

счи-

талось одним

из

достоинств «благородного мужа»

(цзюнь-цзы; см. т. 1)

и входило

в

обязательную программу

его

подготовки, наряду

с

эти-

кетом/благопристойностью

(ли

[2];

см. т. 1),

музицированием

(юэ [/]),

стрельбой из лука

(шэ [4\),

письмом

(шу

]4])

и

счетом

(шу

[

/]), что вместе

образовывало «шесть искусств»

(лю и).

Насколько сложным

и

изощренным было искусство

управления колесницей, можно судить

по

фрагменту

из

гл.

5

«Тан вэнь» («Вопросы Тана»)

«Ле-

цзы»

(см. т. 1)

с

наставлениями Тай-доу. Этот известный учитель указывал, что следует управлять

поводьями, натягивая

или

ослабляя

их в

зависимости

от

угла губ коней

и

мысленно соразмеряя

с действиями

рук.

Надо овладеть своей волей

и

чувствовать желания коней. Если

все

придет

к согласию — поводья

с

удилами, руки

с

поводьями,

а

сердце

с

руками,

то

можно будет видеть

и

без

помощи глаз,

а

«колесница проедет везде,

где

только есть подходящая колея

и

смогут

ступить копыта коней».

Тачка.

Древнейшее изображение китайской тачки

(шоу

чэ

—

«ручная тележка») было найдено

в

усыпальнице

около 100 г.

до

н.э., раскопанной вблизи Сюйчжоу. Ско-

рее всего, тачки использовались

в

Китае

и

раньше.

В Ев-

ропе

они

появились лишь

в

XI—XII

вв., а

самое раннее

изображение датируется 1220

г.

Изобретение тачки связывается

с

полулегендарным

даосом

Гэ Ю из

пров. Сычуань, который почитался

как

божество ремесленников.

В

«Записках

о

поисках духов»

(«Соу шэнь цзи»,

348;

см. т. 2)

Гань

Бао и

«Жизнеописа-

ниях известных бессмертных»

(«Ле

сянь чжуань»), при-

писываемых

Лю

Сяну,

но

составлявшихся

в IV в.,

гово-

рится,

что Гэ Ю

построил «деревянного козла»

и

отпра-

вился

с ним в

горы. Возможно, этим «деревянным коз-

лом» (му ян) была тачка, поскольку

в

древности

ее

было

принято называть подобным образом. Так,

в III в.

Чжугэ

Лян сконструировал тачки двух типов

—

«деревянного

вола»

(му ню) и

«катящуюся лошадь»

(лю ма).

Первая

тянулась

за

ручки, прикрепленные спереди,

а

вторая

—

толкалась

за

ручки, прикрепленные сзади.

Главная

и

неизменная особенность конструкции тачки

состоит

в

том, что середина оси

ее

единственного колеса

находится

на

одной вертикали

с

центром тяжести поме-

щаемого

на нее

груза (центр тяжести может распола-

гаться выше, ниже или

на

уровне оси

—

все

эти

варианты

использовались

в

Китае). Поэтому

на

тачке можно легко

поднять шесть взрослых человек. Применение тачки

в строительных работах сокращает количество чернора-

бочих

в два

раза.

Она

очень удобна

при

работе

на

неровной, бугристой местности. Китайская тачка чаще

передвигалась человеком,

но

также могла тянуться

жи-

вотными,

а при

династии

Цин

даже оснащалась пару-

сом. Тачки

в

Китае применялись

не

только

в

строи-

тельстве,

но и в

военных действиях

для

снабжения

ар-

мии

в

труднопроходимых местах,

а с

установленными

щитами

они

могли служить

в

качестве подвижных

за-

щитных барьеров.

Наземный парусный транспорт. В

552—554 гг. лянский

император Лян Юань-ди

в

«Цзинь-лоу-цзы» («[Трактат]

Учителя Золотого Терема») описал повозку

с

парусом, Китайская тачка

с

парусом, облегчаю-

которая могла перевозить

30

человек

и за

день покры-

щим

перевозку грузов (гравюра

из

вала расстояние

в

несколько сотен

ли

[16]. книги

ван

Браам Хокгеста, изд.

в 1797)

Инженерная

Как зафиксировано в хронике, в 610 г. для императора Ян-ди из ди-

настии Суй была построена большая парусная повозка с несколькими

комнатами и двумя палубами, которая могла везти больше сотни людей.

Все это, несомненно, преувеличения.

МЫСЛЬ

«Колесница, указывающая юг». По легенде, «колесницу, указывающую

юг» (чжи нань чэ) изобрел Хуан-ди. На двухколесной колеснице была смонтирована фигура че-

ловека, которая независимо от направления движения самой колесницы указывала вытянутой

рукой на юг. В ее устройстве не использовался магнитный компас. Это был первый навига-

ционный механизм, работающий по принципу обратной связи.

Согласно преданиям, такая колесница была у Чжоу-гуна. Достоверно же известно, что в эпоху

Троецарствия колесница, служившая в качестве механического компаса, показывающего на юг,

была изготовлена механиком Ма Цзюнем. Подробное описание до нас не дошло. Впоследствии

многие безуспешно пытались ее воссоздать. Лишь Цзу Чун-чжи в конце V в. смог построить

действующее устройство, используя найденный кузов древней «колесницы, указывающей юг».

Подобные повозки-компасы создавались также в эпоху Сун. Сохранилось подробное описание

двух устройств, построенных механиками Янь Су в 1027 г. и У Дэ-жэнем в 1107 г. В их конст-

рукциях использовалась система зубчатых передач по принципу дифференциального механизма.

Длина и ширина повозки Янь Су были около 3 м, а диаметр колес — 2 м. Фигура человека,

сделанная из нефрита или дерева, укреплялась на оси горизонтально расположенного колеса,

служившего дном кузова. Это колесо посредством шестеренчатого привода соединялось с ко-

лесами повозки. При повороте повозки в какую-нибудь сторону колесо с противоположной сто-

роны проходило больший путь, чем другое, а значит, и соединенные с ним шестеренки крути-

лись быстрее. Последнее вызывало поворот горизонтального колеса в противоположную движе-

нию повозки сторону ровно на такое же количество градусов, на какое был совершен поворот

повозки. В итоге фигура человека не меняла своего положения и всегда указывала рукой на юг.

Измеритель расстояния. В эпоху Троецарствия (Сань-го) был создан прибор для измерения

расстояния (одометр) — цзи ли гу чэ («отмечающая ли [16] повозка с барабаном»), С этого

времени все хроники упоминали об одометре, но только в эпоху Юань в «Сун ши» («История

[династии] Сун») было приведено его детальное описание, которое было предложено Лу Дао-

луном в 1027 г. и затем восстановлено У Дэ-жэнем в 1107—1110 гг.

Двухколесную повозку-одометр можно было прицепить к колеснице или катить вручную. При

движении имеющаяся на ней деревянная фигура человека била в барабан через каждое ли [16]

(576 м), а через каждые 10 ли [16] ударяла в колокол. Это был первый в мире измеритель

расстояния, принцип действия которого основывался на шестеренчатой системе передачи.

После некоторого заданного числа оборотов колес повозки посредством шестеренчатой

передачи проворачивалась на один оборот рабочая шестерня, заставляя фигуру человека бить в

барабан. Другая рабочая шестерня, заставлявшая эту фигуру ударять в колокол, делала полный

оборот при числе оборотов колес повозки в десять раз большем.

Колесница, указывающая

юг»

—

устройство для

наземной навигации

Действующая модель-реконст-

рукция Г. Ланчестера «колесни-

цы,

указывающей юг»

Рабочая модель ханьского

одометра, построенная Ван

Чжэнь-до

294

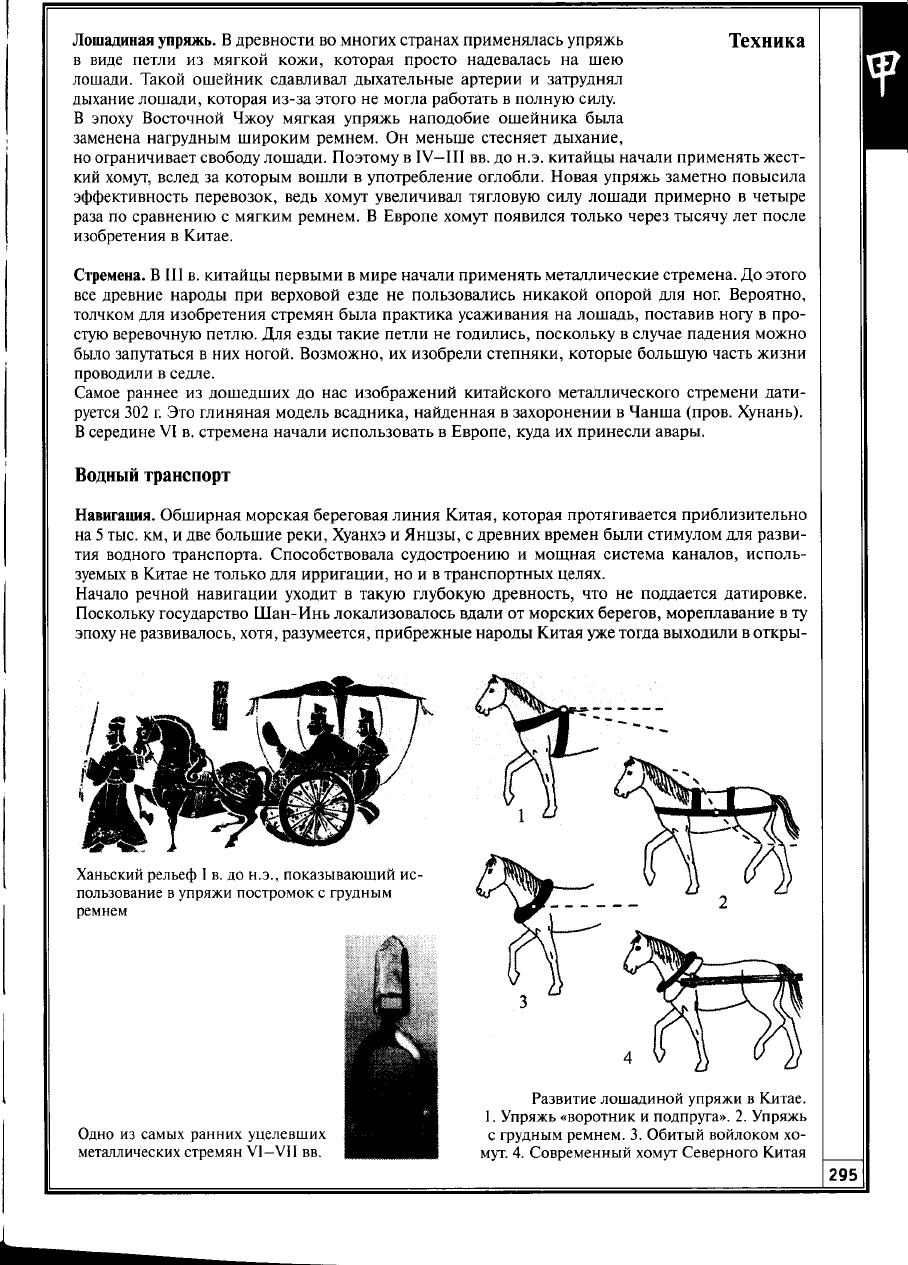

Лошадиная упряжь. В древности во многих странах применялась упряжь

Техника

в виде петли из мягкой кожи, которая просто надевалась на шею

лошади. Такой ошейник сдавливал дыхательные артерии и затруднял

дыхание лошади, которая из-за этого не могла работать в полную силу.

В эпоху Восточной Чжоу мягкая упряжь наподобие ошейника была

заменена нагрудным широким ремнем. Он меньше стесняет дыхание,

но ограничивает свободу лошади. Поэтому в IV—III вв. до н.э. китайцы начали применять жест-

кий хомут, вслед за которым вошли в употребление оглобли. Новая упряжь заметно повысила

эффективность перевозок, ведь хомут увеличивал тягловую силу лошади примерно в четыре

раза по сравнению с мягким ремнем. В Европе хомут появился только через тысячу лет после

изобретения в Китае.

Стремена. В III в. китайцы первыми в мире начали применять металлические стремена. До этого

все древние народы при верховой езде не пользовались никакой опорой для ног. Вероятно,

толчком для изобретения стремян была практика усаживания на лошадь, поставив ногу в про-

стую веревочную петлю. Для езды такие петли не годились, поскольку в случае падения можно

было запутаться в них ногой. Возможно, их изобрели степняки, которые большую часть жизни

проводили в седле.

Самое раннее из дошедших до нас изображений китайского металлического стремени дати-

руется 302 г. Это глиняная модель всадника, найденная в захоронении в Чанша (пров. Хунань).

В середине VI в. стремена начали использовать в Европе, куда их принесли авары.

Водный транспорт

Навигация. Обширная морская береговая линия Китая, которая протягивается приблизительно

на 5 тыс. км, и две большие реки, Хуанхэ и Янцзы, с древних времен были стимулом для разви-

тия водного транспорта. Способствовала судостроению и мощная система каналов, исполь-

зуемых в Китае не только для ирригации, но и в транспортных целях.

Начало речной навигации уходит в такую глубокую древность, что не поддается датировке.

Поскольку государство Шан-Инь локализовалось вдали от морских берегов, мореплавание в ту

эпоху не развивалось, хотя, разумеется, прибрежные народы Китая уже тогда выходили в откры-

Инженерная

тое море на небольшие расстояния на рыбачьих лодках. Более дальние

морские плавания стали совершаться только с эпохи Сражающихся

мысль

царств.

Строительство военного флота было организовано в начале правления

ханьского императора У-ди. В это время китайские мореплаватели не

заходили дальше Желтого моря. В IV—V вв. Китай имел сильный воен-

ный флот, который мог совершать плавания к берегам Индокитая. В династийных историях ука-

зывается, что в середине V в. в Китае зародилось торговое кораблестроение. Тогда уже совер-

шались регулярные рейсы на Яву. В VII в. китайские корабли посещали порты Малаккского

пролива и берега Бенгалии и Цейлона. Еще несколько веков самым западным местом, до ко-

торого они добирались, была южная часть Малабарского берега.

В эпоху Мин, между 1405 и 1433 гг., императорской флотилией под командованием дворцового

евнуха Чжэн Хэ было совершено 7 экспедиций не только к Цейлону и Малабарскому берегу, но

и к Персии и восточному побережью Африки (см. География). Лишь через 64 года после

завершающего путешествия Чжэн Хэ португалец Васко да Гама вошел в Индийский океан.

Плоты. Китайцы с древних времен были искусны в строительстве речных плотов (ча [1], фа [3]),

чему способствовало наличие хорошего строительного материала — гигантского бамбука

(йепа'госаШтж

giganteus),

достигающего высоты 24 м и диаметра 30 см. Бамбук использовался

также для изготовления мачт и парусов.

Бамбуковые плоты можно рассматривать как грузовые суда с самой маленькой осадкой. На-

пример, с грузом в 7 т такие плоты погружены в воду всего лишь на 5—7 см. Навигация на них

возможна на мелководье, недоступном для обычных судов.

296

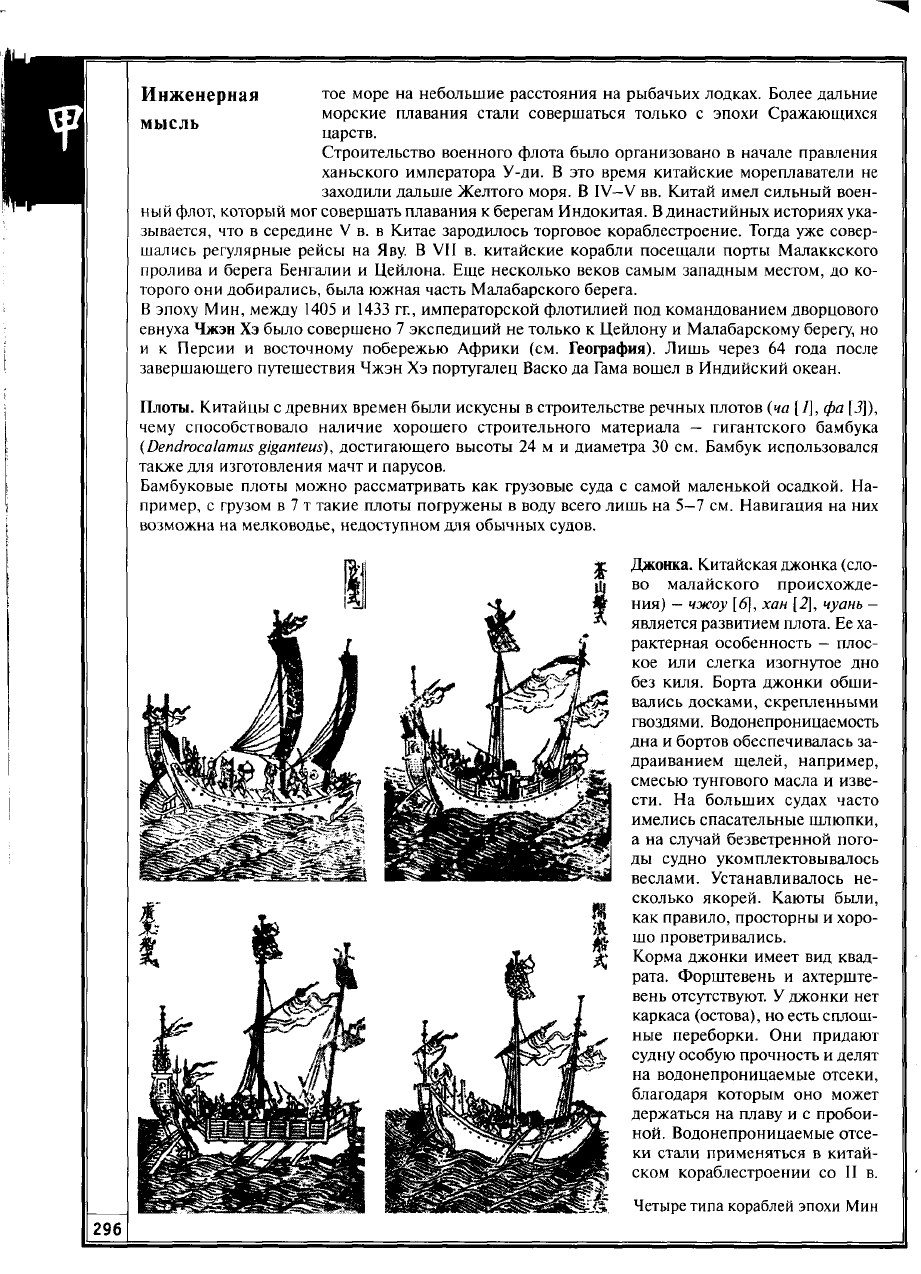

Джонка. Китайская джонка (сло-

во малайского происхожде-

ния) — чжоу [6], хан [2], чуань

—

является развитием плота. Ее ха-

рактерная особенность

—

плос-

кое или слегка изогнутое дно

без киля. Борта джонки обши-

вались досками, скрепленными

гвоздями. Водонепроницаемость

дна и бортов обеспечивалась за-

драиванием щелей, например,

смесью тунгового масла и изве-

сти.

На больших судах часто

имелись спасательные шлюпки,

а на случай безветренной пого-

ды судно укомплектовывалось

веслами. Устанавливалось не-

сколько якорей. Каюты бьии,

как правило, просторны и хоро-

шо проветривались.

Корма джонки имеет вид квад-

рата. Форштевень и ахтерште-

вень отсутствуют. У джонки нет

каркаса (остова), но есть сплош-

ные переборки. Они придают

судну особую прочность и делят

на водонепроницаемые отсеки,

благодаря которым оно может

держаться на плаву и с пробои-

ной. Водонепроницаемые отсе-

ки стали применяться в китай-

ском кораблестроении со II в.

Четыре типа кораблей эпохи Мин