Титаренко М.Л., Кобзев А.И., Лукьянов А.Е. Духовная культура Китая: энциклопедия в 5 томах. Том 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование

Подождите немного. Документ загружается.

по приказу Цинь Ши-хуана, должен был обеспечивать продовольствен-

Строительство

ные поставки императорским армиям

в

кампаниях против прожи-

вающих

на

юге племен юэ[8\.

Чудесный канал состоит

из

двух участков общей длиной

32 км.

Его глу-

бина

—

1

м, а

ширина

—

5 м. Он

связывает две реки, текущие

в

противо-

положных направлениях: Сянцзян (Сяншуй) течет

на

север,

а

Лицзян

(Лишуй)

— на

юг. Сянцзян, проходя через

оз.

Дунтинху, впадает

в

Янцзы,

а

Лицзян, сливаясь

с

р.

Юнцзян, образует

р.

Гуйцзян, которая впадает

в р.

Чжуцзян. Благодаря постройке канала

Лин-цюй стала возможной навигация

на

расстоянии более

2

тыс. км. Лин-цюй расположен там,

где Сянцзян

и

Лицзян

не

только более всего сближаются,

но и

имеют минимальное различие

в уровнях воды. Поэтому навигация

по

каналу была относительно легкой.

Для

уменьшения

наклона русла

он был

сделан извилистым.

Строительство Лин-цюя было начато

с

сооружения

на

середине

р.

Сянцзян каменных дамб,

из-

вестных

как

Сошник плута (Хуа-цзуй),

и

стоящих

за

ними водосбросов. Ниже Сошника плуга,

рассекающего поток Сянцзяна, были вырыты северный

и

южный каналы (Бэй-цюй

и

Нань-

цюй).

Северный канал, длиной около

2,4 км, был

прорыт параллельно природному руслу Сян-

цзяна,

а

южный, собственно являющийся Лин-цюем, призван

был

отводить воды этой реки

в Лицзян.

Его

длина равна приблизительно

5 км.

Поскольку русло

р.

Лицзян было

не

приспо-

собленным для навигации, его углубили

на

участке длиной около

27

км, начинающемся

с

места

впадения

в

него Наньцюя

и

заканчивающемся

его

соединением

с р.

Гуйцзян.

Во

время разлива

рек воды

из

верхнего течения Сянцзяна должны были

для

предотвращения наводнения частич-

но отводиться

в ее

природное русло через водосбросы, находящиеся

в

начале Нань-цюя.

Лин-цюй регулярно ремонтировался

в

эпоху Хань.

К

началу IX в.

он

пришел

в

плохое состояние

и стал непроходимым,

но в

825

г. был

восстановлен. Под руководством чиновника Ли

Бо на нем

было размещено

18

гидросливов, выполняющих функции шлюзовых затворов

и

обеспечи-

вающих ступенчатое изменение уровней воды

по

всей длине канала.

В

XI—XII

вв. их

заменили

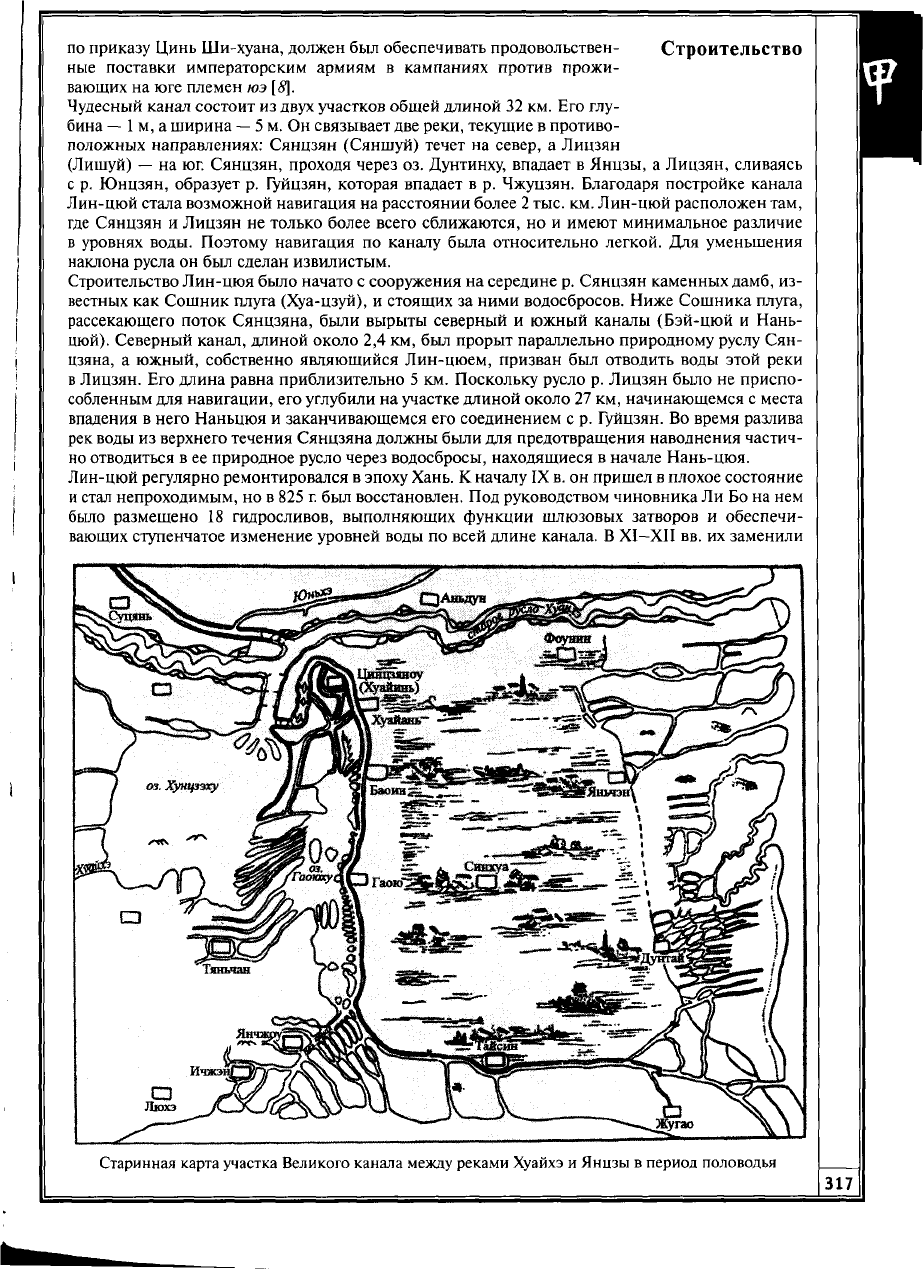

Старинная карта участка Великого канала между реками Хуайхэ

и

Янцзы

в

период половодья

Инженерная

на 36 улучшенных шлюзовых затворов, благодаря которым уровни воды

соседних шлюзов стали почти одинаковыми. Канал все еще действует.

Великий канал (Да-юнь-хэ). В 486 г. до н.э. было закончено строитель-

ство канала Юнь-янь-хэ (Река для перевозки соли), начатое еще около

540 г. до н.э. Этот канал, длиной около 160 км, соединил Янцзы (рядом

с городами Янчжоу и Чжэньцзян), Хуайхэ (рядом с г. Хуайинь, называе-

мым также Цюнцзян) и Хуанхэ, которая в те времена протекала южнее своего современного

течения и сливалась с Хуайхэ в районе подведения к ней канала. Он был сделан с целью доставки

продовольствия из отдаленных южных провинций. Впоследствии этот искусственный водный

путь — Южный великий канал (Нань-юнь-хэ) стал частью знаменитого Великого канала (Да-

юнь-хэ).

Через три года после постройки первого участка между р. Янцзы и г. Хуайинь, в 483 г. до н.э.,

канал был продлен к северу по южному руслу Хуанхэ до соединения с р. Ихэ и бассейном

р.

Вэйхэ (г. Цзинин).

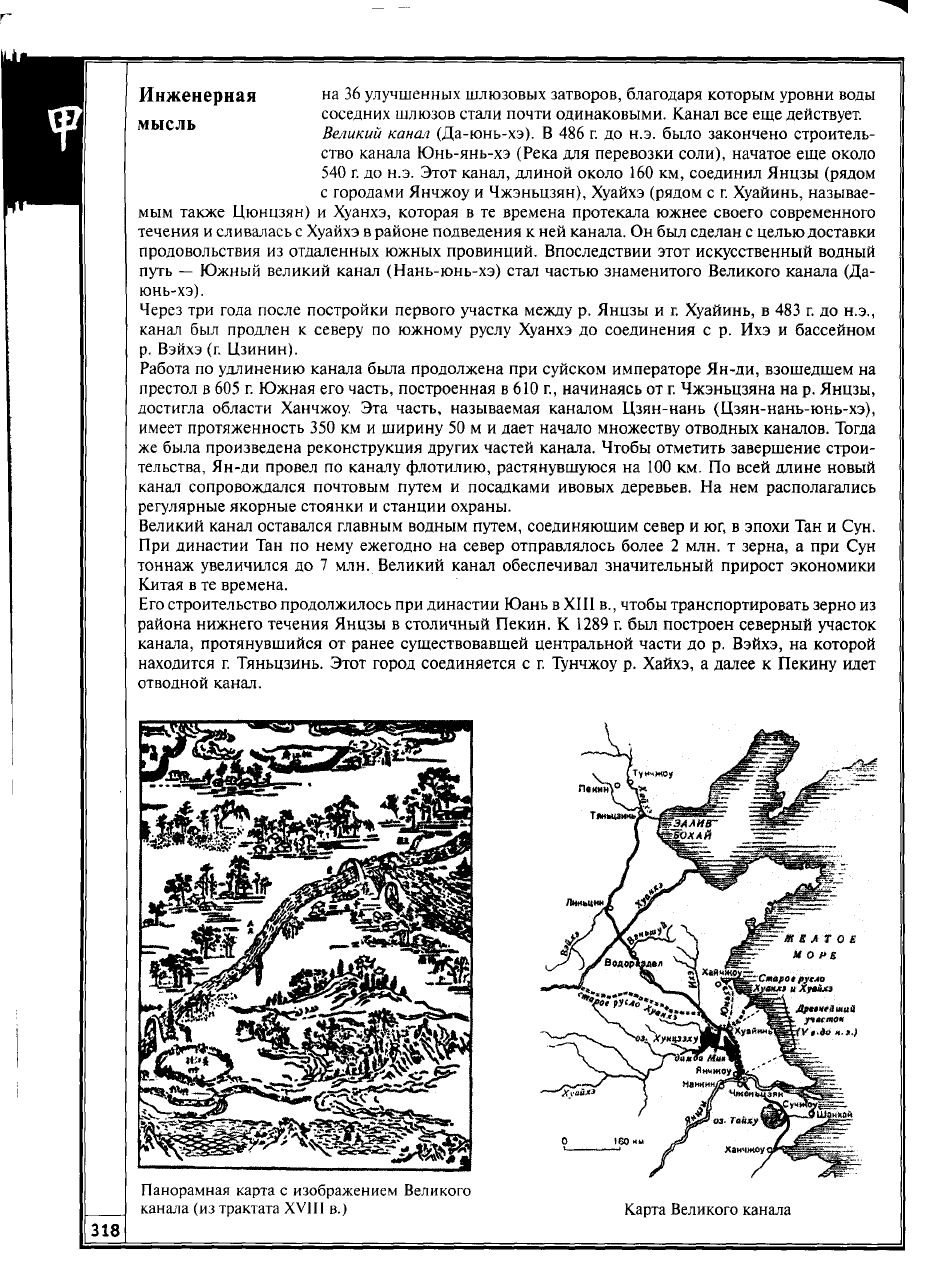

Работа по удлинению канала была продолжена при суйском императоре Ян-ди, взошедшем на

престол в 605 г. Южная его часть, построенная в 610 г., начинаясь от г. Чжэньцзяна на р. Янцзы,

достигла области Ханчжоу. Эта часть, называемая каналом Цзян-нань (Цзян-нань-юнь-хэ),

имеет протяженность 350 км и ширину 50 м и дает начало множеству отводных каналов. Тогда

же была произведена реконструкция других частей канала. Чтобы отметить завершение строи-

тельства, Ян-ди провел по каналу флотилию, растянувшуюся на 100 км. По всей длине новый

канал сопровождался почтовым путем и посадками ивовых деревьев. На нем располагались

регулярные якорные стоянки и станции охраны.

Великий канал оставался главным водным путем, соединяющим север и юг, в эпохи Тан и Сун.

При династии Тан по нему ежегодно на север отправлялось более 2 млн. т зерна, а при Сун

тоннаж увеличился до 7 млн. Великий канал обеспечивал значительный прирост экономики

Китая в те времена.

Его строительство продолжилось при династии Юань в XIII в., чтобы транспортировать зерно из

района нижнего течения Янцзы в столичный Пекин. К 1289 г. был построен северный участок

канала, протянувшийся от ранее существовавшей центральной части до р. Вэйхэ, на которой

находится г. Тяньцзинь. Этот город соединяется с г. Тунчжоу р. Хайхэ, а далее к Пекину идет

отводной канал.

Еще одна крупная перестройка канала была осуществлена при династии

Строительство

Мин

в

1411

г.,

когда

был

реконструирован его участок

от

г.

Линьцина

на

Вэйхэ

до

соединения

с

Хуанхэ.

Великий канал — самый ранний

по

времени начала строительства

и са-

мый длинный искусственный водный путь

в

мире (предшествовавшие

ему каналы

в

Месопотамии были ирригационными). Начинаясь

от Пе-

кина

на

севере

и

достигая Ханчжоу

на

юге,

в

целом он, складывающийся

из

отрезков, построен-

ных

в

разное время, простирается почти

на 1800 км.

Глубина Великого канала

— от 3 до 9 м,

а ширина

в

различных местах варьируется

от 50 до 300 м. Он

связывает пять больших речных

бассейнов — Хайхэ, Хуанхэ, Хуайхэ, Чанцзян

и

Цяньтан. Появление Великого канала воспол-

нило отсутствие

в

Китае естественного водного пути

с

севера

на

юг. Выгода

от

его эксплуатации

была огромна. Связав север

и

юг,

он

объединил экономику этих регионов

и

облегчил управление

страной.

В XIX

в.

череда бедственных наводнений разрушила плотины

на

Хуанхэ, которая,

в

очередной

раз изменив курс, стала протекать

по

нынешнему руслу. После восстания тайпинов (1850-1864)

и нянь-цзюней (1853-1868) использование канала

в

качестве основного водного пути

к

Пекину

было оставлено,

и

постепенно его северная часть пришла

в

плохое состояние.

С

1934 г.

на

канале

между Янцзы

и

г. Хуайинь проводились обширные восстановительные работы. Были построены

судоходные шлюзы, позволившие проходить этот участок судам среднего размера.

В

1958—

1964 гг. канал вновь

был

реконструирован, значительно расширен

и

углублен, благодаря чему

стал способен пропускать суда водоизмещением

до 600 т. В

настоящее время Великий канал

используется

не

только

как

главная артерия водного транспорта страны,

но и для

обеспечения

в отдельных южных областях интенсивной ирригации, позволяющей снимать

по два

урожая

риса

в

год.

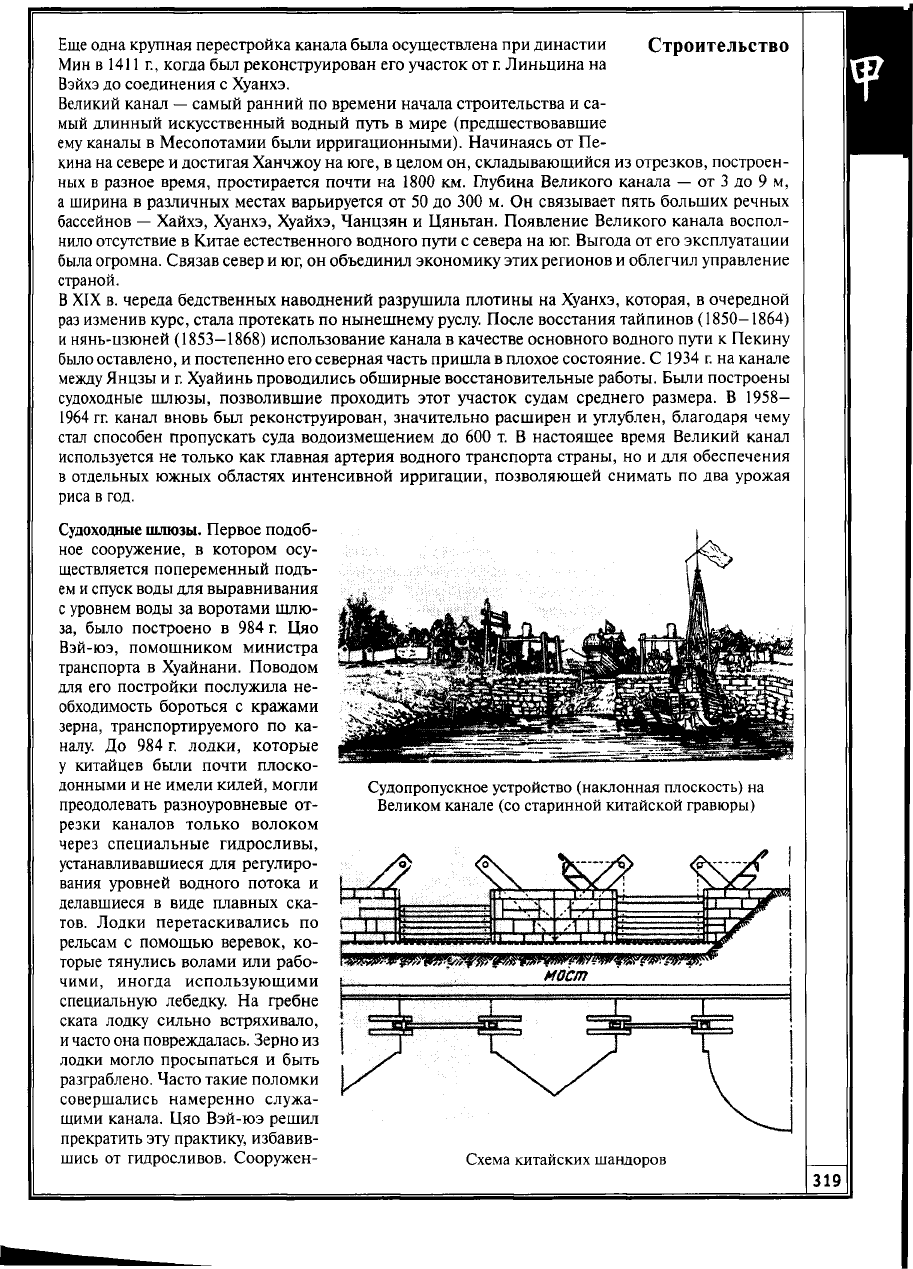

Судоходные шлюзы. Первое подоб-

ное сооружение,

в

котором осу-

ществляется попеременный подъ-

ем и спуск воды для выравнивания

с уровнем воды

за

воротами шлю-

за, было построено

в 984

г.

Цяо

Вэй-юэ, помощником министра

транспорта

в

Хуайнани. Поводом

для

его

постройки послужила

не-

обходимость бороться

с

кражами

зерна, транспортируемого

по ка-

налу.

До 984 г.

лодки, которые

у китайцев были почти плоско-

донными

и не

имели килей, могли

преодолевать разноуровневые

от-

резки каналов только волоком

через специальные гидросливы,

устанавливавшиеся

для

регулиро-

вания уровней водного потока

и

делавшиеся

в

виде плавных ска-

тов.

Лодки перетаскивались

по

рельсам

с

помощью веревок,

ко-

торые тянулись волами

или

рабо-

чими, иногда использующими

специальную лебедку.

На

гребне

ската лодку сильно встряхивало,

и часто она повреждалась. Зерно

из

лодки могло просыпаться

и

быть

разграблено. Часто такие поломки

совершались намеренно служа-

щими канала.

Цяо

Вэй-юэ решил

прекратить эту практику, избавив-

шись

от

гидросливов. Сооружен- Схема китайских шандоров

Судопропускное устройство (наклонная плоскость)

на

Великом канале

(со

старинной китайской гравюры)

i.V.

1

·,

1

>?г1ьь

319

Инженерная

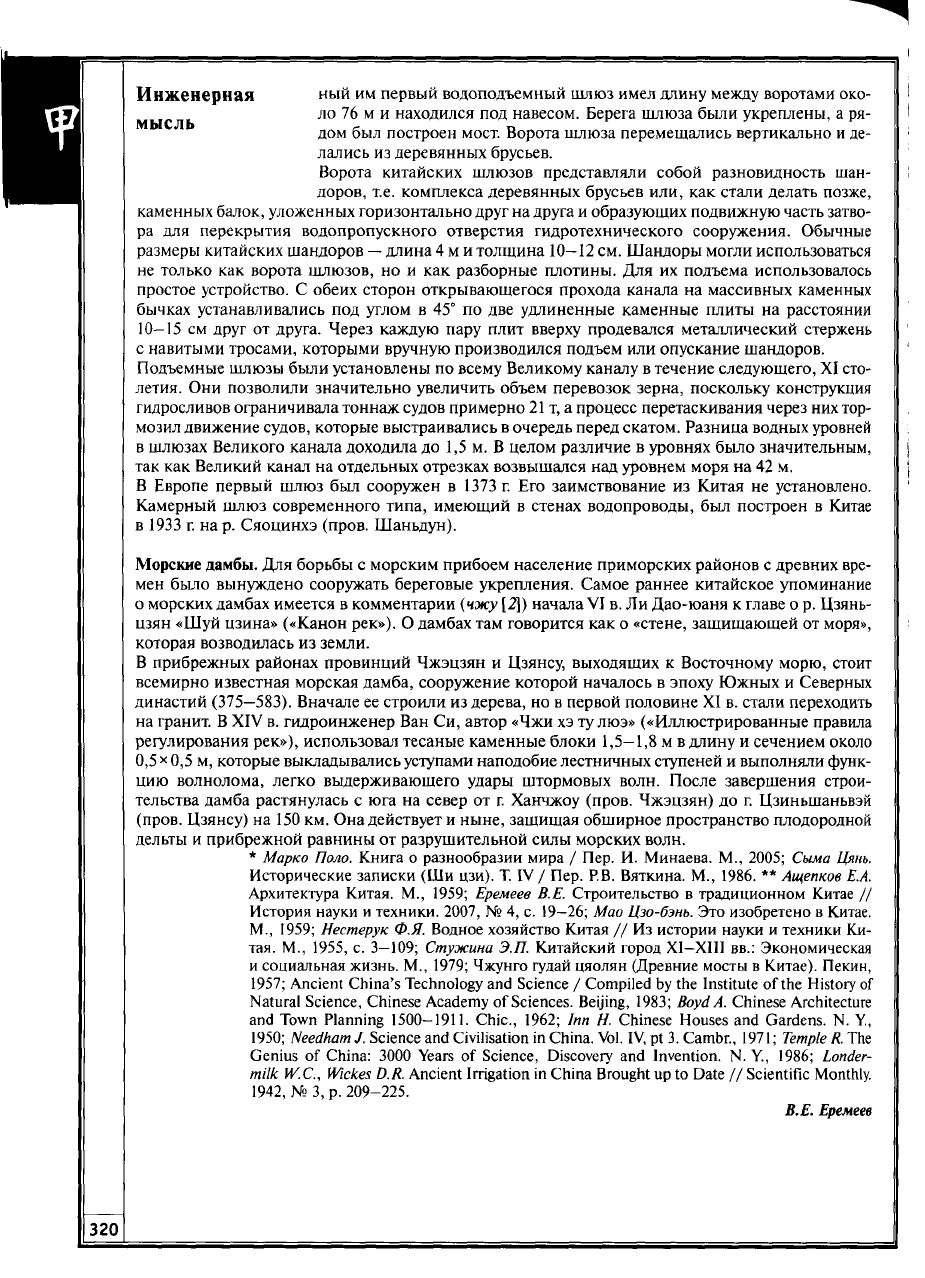

ный им первый водоподъемный шлюз имел длину между воротами око-

ло 76 м и находился под навесом. Берега шлюза были укреплены, а ря-

дом был построен мост. Ворота шлюза перемещались вертикально и де-

лались из деревянных брусьев.

Ворота китайских шлюзов представляли собой разновидность шан-

лоров, т.е. комплекса деревянных брусьев или, как стали делать позже,

каменных балок, уложенных горизонтально друг на друга и образующих подвижную часть затво-

ра для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения. Обычные

размеры китайских шандоров

—

длина 4 м и толщина 10—12 см. Шандоры могли использоваться

не только как ворота шлюзов, но и как разборные плотины. Для их подъема использовалось

простое устройство. С обеих сторон открывающегося прохода канала на массивных каменных

бычках устанавливались под углом в 45° по две удлиненные каменные плиты на расстоянии

10—15 см друг от друга. Через каждую пару плит вверху продевался металлический стержень

с навитыми тросами, которыми вручную производился подъем или опускание шандоров.

Подъемные шлюзы были установлены по всему Великому каналу в течение следующего, XI сто-

летия. Они позволили значительно увеличить объем перевозок зерна, поскольку конструкция

гидросливов ограничивала тоннаж судов примерно 21 т, а процесс перетаскивания через них тор-

мозил движение судов, которые выстраивались в очередь перед скатом. Разница водных уровней

в шлюзах Великого канала доходила до 1,5 м. В целом различие в уровнях было значительным,

так как Великий канал на отдельных отрезках возвышался над уровнем моря на 42 м.

В Европе первый шлюз был сооружен в 1373 г. Его заимствование из Китая не установлено.

Камерный шлюз современного типа, имеющий в стенах водопроводы, был построен в Китае

в 1933 г. на р. Сяоцинхэ (пров. Шаньдун).

Морские дамбы. Для борьбы с морским прибоем население приморских районов с древних вре-

мен было вынуждено сооружать береговые укрепления. Самое раннее китайское упоминание

о морских дамбах имеется в комментарии (чжу [2\) начала VI в. Ли Дао-юаня к главе о р. Цзянь-

цзян «Шуи цзина» («Канон рек»), О дамбах там говорится как о «стене, защищающей от моря»,

которая возводилась из земли.

В прибрежных районах провинций Чжэцзян и Цзянсу, выходящих к Восточному морю, стоит

всемирно известная морская дамба, сооружение которой началось в эпоху Южных и Северных

династий (375—583). Вначале ее строили из дерева, но в первой половине XI в. стали переходить

на гранит. В XIV в. гидроинженер Ван Си, автор «Чжи хэ ту люэ» («Иллюстрированные правила

регулирования рек»), использовал тесаные каменные блоки

1,5—1,8

м в длину и сечением около

0,5 х 0,5 м, которые выкладывались уступами наподобие лестничных ступеней и выполняли функ-

цию волнолома, легко выдерживающего удары штормовых волн. После завершения строи-

тельства дамба растянулась с юга на север от г. Ханчжоу (пров. Чжэцзян) до г. Цзиныпаньвэй

(пров. Цзянсу) на 150 км. Она действует и ныне, защищая обширное пространство плодородной

дельты и прибрежной равнины от разрушительной силы морских волн.

* Марко Поло. Книга о разнообразии мира / Пер. И. Минаева. М., 2005; Сыма Цянь.

Исторические записки (Ши цзи). Т. IV / Пер. Р.В. Вяткина. М., 1986. ** Ащепков Е.А.

Архитектура Китая. М., 1959; Еремеев В.Е. Строительство в традиционном Китае //

История науки и техники. 2007, № 4, с. 19-26; Мао Цзо-бэнь. Это изобретено в Китае.

М., 1959; Нестерук Ф.Я. Водное хозяйство Китая // Из истории науки и техники Ки-

тая.

М., 1955, с. 3—109; Стужина Э.П. Китайский город XI—XIII вв.: Экономическая

и социальная жизнь. М., 1979; Чжунго гудай цяолян (Древние мосты в Китае). Пекин,

1957;

Ancient China's Technology and Science / Compiled by the Institute of the History of

Natural Science, Chinese Academy of Sciences. Beijing, 1983; Boyd

A.

Chinese Architecture

and Town Planning 1500-1911. Chic, 1962; Inn H. Chinese Houses and Gardens. N. Y,

1950;

Needham J. Science and Civilisation in China. Vol. IV, pt 3. Cambr., 1971;

Temple

R. The

Genius of China: 3000 Years of Science, Discovery and Invention. N. Y, 1986; Londer-

milk W.C., Wiekes D.R. Ancient Irrigation in China Brought up to Date // Scientific Monthly.

1942,

№3, p. 209-225.

В.Е.

Еремеев

320

Метрология

Метрология

История

За долгую историю китайского общества меры, употреблявшиеся в эко-

номике, промышленном производстве и сельском хозяйстве, изменя-

лись много раз. Изменялись не только сами меры, но и соотношения между единицами системы

мер.

Над вопросами китайской метрологии работали многие видные китайские и японские уче-

ные,

такие как Цянь Тан, У Да-чэн, Ван Го-вэй, Ян Куань и Адати Кироку. Среди европейских

исследователей следует отметить A.B. Маракуева и Г. Дабса. Наиболее авторитетным в настоя-

щее время считается труд У Чэн-ло «Чжунго ду лян хэн ши» («История мер и весов в Китае»,

1937),

на материале которого преимущественно построено дальнейшее изложение.

Практика измерений уходит корнями в глубокую древность, когда она имела не только при-

кладное, но и ритуальное значение. О ней часто сообщается в космологических описаниях. Как

указывает В.Н. Топоров (1973), в древности «измерить временные и пространственные размеры

космоса означало воспроизвести некий аспект акта творения со всеми вытекающими из этого

благотворными последствиями». Миф о сотворении мира бесспорно китайского происхож-

дения до нас не дошел. Но в раннеисторическом тексте эпохи Хань, в «Хань шу» («Книга об

[эпохе] Хань», I в. н.э.; см. т. 1) Бань Гу (см. т. 1), установление мер приписывается одному из

культурных героев, с которого начинается первая всеобщая история Китая, легендарному

императору/первопредку Хуан-ди (см. т. 2). В соответствии с этим преданием в императорском

Китае производились проверки мер и определение эталонов.

В «Хань шу» не случайно приписывается введение мер государю. По древним представлениям

о государстве как мироустроительной монархии, считалось, что правитель — Сын Неба (тянь

цзы) — во всем своем поведении, в том числе «политическом», должен подражать Небу (тянь [1];

см.

т. 1). Небо же отличается универсализмом: «все покрывает». Монарх копирует этот универ-

сализм, проявляя равное отношение ко всем своим подданным, всех одинаково одаривая

своими милостями. Один из частных видов реализации этого — установление стандартов, будь

то флейты-камертоны (трубки люй [1]) (см. Акустико-музыкальная теория), меры веса или

единые налоги и цены. В конфуцианском «Каноне [исторических] писаний» («Шу цзин»; см.

т. 1) рассказывается, что древний правитель Шунь (см. т. 2) «придал единообразие флейтам-

камертонам, мерам длины, емкости и веса». По этому поводу Бань Гу заметил, что таким обра-

зом «он сделал равными людей, находящихся далеко и находящихся близко, установил доверие

народа».

В эпохи политической раздробленности в Китае, как и в средневековой Европе, в каждом вла-

дении были свои меры длины, емкости и веса, а реальные содержания одноименных единиц

в разных государствах сильно отличались друг от друга. Политическая централизация призвана

была существенно изменить это положение. Централизованное бюрократическое государство,

которое возникло во 2-й половине I тыс. до н.э. и контуры которого наиболее четко выри-

совывались во владении Цинь, мыслилось как воплощение универсализма. Поэтому реформы

Шан Яна (см. т. 1) в 350 г. до н.э. включали такие мероприятия, как установление единообраз-

ного административного деления, единых мер длины, емкости и веса, единых налоговых ставок.

Но апогея реализация идеи универсализма достигла в империях Цинь и Хань.

Первый китайский император, Цинь Ши-хуан(-ди) (см. т. 4), в 221 до н.э. объединивший Китай

и принявший титул хуан-ди («августейший теократ/божественный правитель»), немедленно

унифицировал меры длины, емкости и веса вместе с осями повозок и письменностью. Эта стан-

дартизация, проведенная на основе метрологической реформы царства Цинь, должна была

облегчить развитие экономических связей между бывшими китайскими царствами и явилась

неотъемлемым элементом унификации налоговой системы.

Но в официальной идеологии того времени она осмыслялась как проявление исключительной

личности монарха, его небывалой мироустроительной силы, оказавшейся способной объеди-

нить Китай, дать его народу «великое спокойствие» и принести своему обладателю (первому

в истории) титул «августейшего теократа». По свидетельству Сыма Цяня (см. т. 1) в «Ши цзи»

(«Исторические записки», гл. 6; см. т. 1), Цинь Ши-хуан опирался на учение о циклической

смене пяти стихий/элементов (у син; см. т. 1), или пяти благодатей (у дэ; см. дэ [1] в т. 1), со-

гласно которому победа династии Цинь над Чжоу соответствует переходу от огня к воде. Поэто-

му требовалась замена всех нумерологических соответствий, в частности, в основу метрологии

было положено число «6» — один из нумерологических символов стихии/элемента воды.

Инженерная

Установление мер в Китае приписывается Хуан-ди (Желтому императо-

м

ру/первопредку), а иногда ученому его двора Лин Луню. Эталоном при

создании мер послужила бамбуковая свирель Хуан-ди, один из древней-

ших китайских музыкальных инструментов. Она состояла из 12 оди-

наковых по диаметру трубок люй

[

1],

длина которых была подобрана так,

что они составляли хроматическую гамму. Стандарт дополнялся опреде-

ленным количеством зерна черного проса, вес и размеры которого были довольно постоянны.

Наибольшая трубка свирели была измерена просяными зернами, и оказалось, что ее длина

равна 81 зерну, положенному по длине, и 100 зернам, уложенным по толщине. Отсюда возникло

двоякое деление меры длины: 9x9 зерен получили название музыкального чи [1], 10х 10 зерен

—

обыкновенного чи [1]. Единица емкости определялась объемом наибольшей трубки, вместив-

шей 1200 просяных зерен, и была названа юэ

[

10].

Вес 100 зерен проса был назван шу[19]и явил-

ся наименьшей единицей веса.

Приводимые ниже и сведенные в таблицы данные были рассчитаны, как и в работе У Чэн-ло,

исходя из следующих основных величин китайской метрологии: вес — цзинь [1], длина — чи[1],

емкость — шэн [8]. В примечаниях к таблицам оговариваются наиболее существенные варианты

числовых значений, полученные благодаря консультации Л.И. Чугуевского из «Рэкиси тэте» («За-

писная книжка историка», 1968). Для сравнения ниже также приводятся результаты исследова-

ния ханьских мер, произведенного в 1938 г.

Г.

Дабсом, которыми обычно пользуются западные си-

нологи и которые несколько отличаются от данных, принятых японской и китайской синологией.

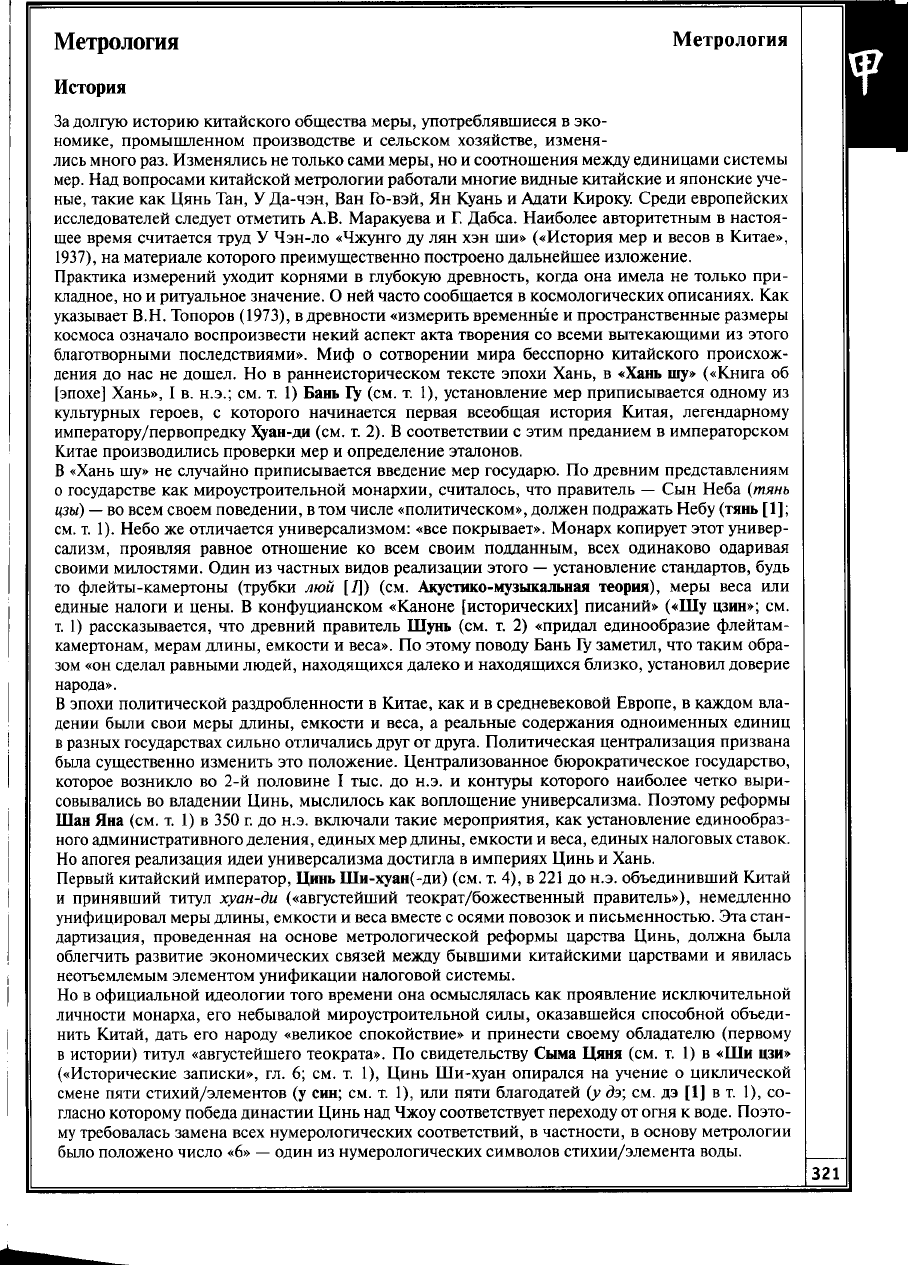

Таблица 1

Ханьские меры по расчетам Г. Дабса

Меры длины

Названия мер

Соотношения

Содержание,

Названия мер

фэнь

[1]

Я цунь

[2]

чи

[1]

Я

чжан

[4]

з£ инь

[11]Щ[

мм

фэнь

[1]

Я-

1 2,31

Чунь

[2]

ТГ 10

1

23,10

чи

[1]

К

100

10

1

231,00

чжан

[4]

з£

1000

100

10 1

2,31

инь [11]Ц\

10

000 1000 100 10 1

23,1

Меры емкости

Названия мер

Соотношения

Содержание,

Названия мер

юэ

[10]

Ш

гэ [5] £

шэн

[8]

Я

доу

-4-

ху

[б]

т

см

3

юэ

[10]

Ш

1

9,98437

гэ

[5]

2 1

19,9687

шэн

[8]

Я-

20 10 1

199,687

доу

л(-

200 100 10 1

1996,875

ху

[6]Ш

2000 1000 100 10

1 19968,753

Меры веса

Названия мер

Соотношения

Содержание

Названия мер

шу

[19]

Ш

лян

[2]

Щ

цзинь

[1]

п

цзюнь

[3]

ши

[24]

(дань

[6])

Та

Содержание

шу

[19]

Щ.

1

0,64 г

лян

[2]

Ш

24

1

15,25 г

цзинь

[1]

)т

384 16

1 244 г

цзюнь

[3]

—

480 30 1 7,32 кг

ши

[24]

(дань [б]) 75

—

—

120 4

1 29,3 кг

322

Меры

веса Метрология

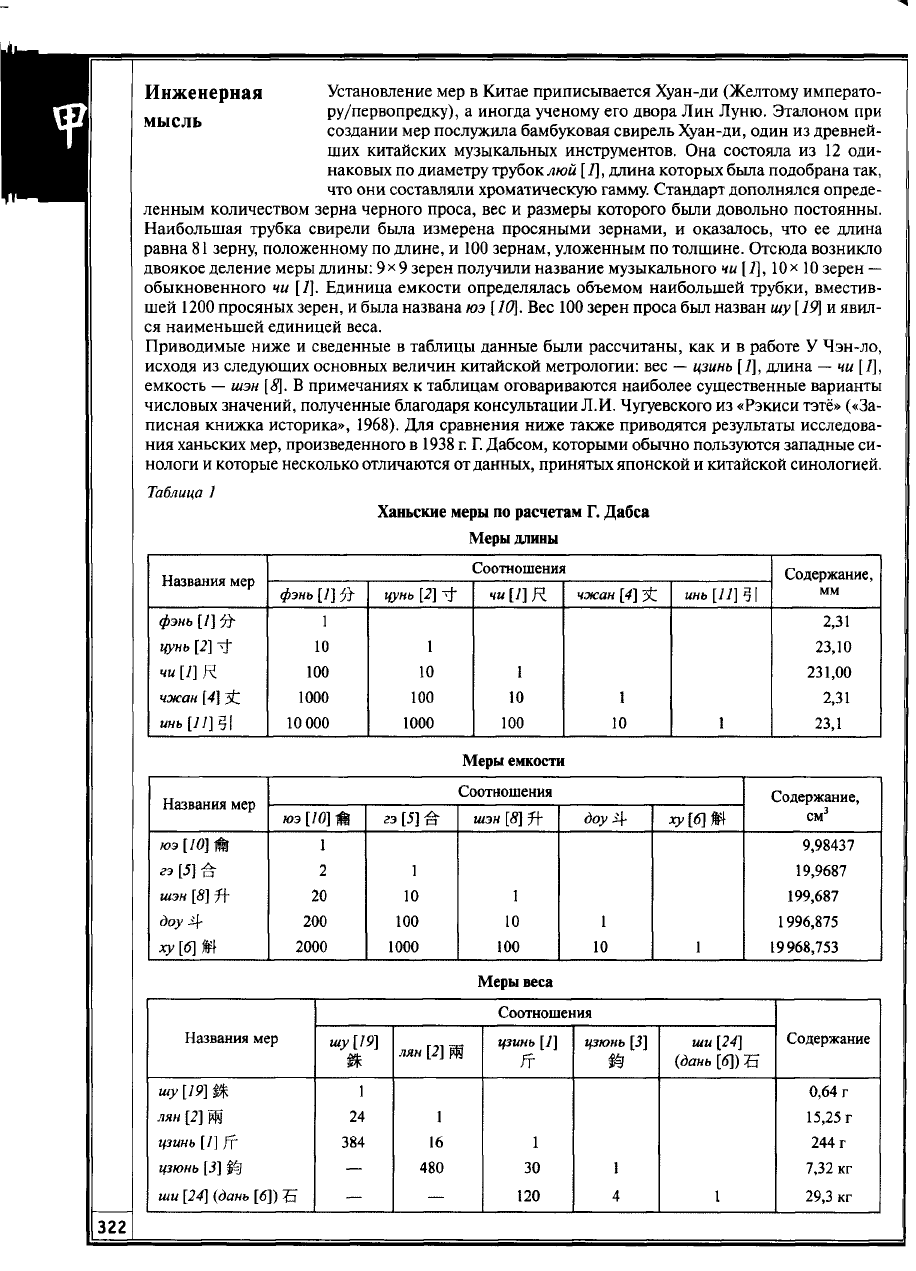

О мерах веса в Китае можно говорить начиная с I тыс. до н.э., а с до-

статочной достоверностью, по-видимому, только с III в. до н.э. Иссле-

дователи подняли ряд материалов о мерах более ранней эпохи Чжоу

(XII/XI—III вв. до н.э.).

Сравнение цифровых значений известных науке чжоуских мер веса позволяет выделить по

меньшей мере два ряда кратных друг другу величин, связанных между собой двоичными, реже

троичными соотношениями; по этим рядам распределяются почти все известные весовые еди-

ницы.

Это дает некоторое основание интерпретировать каждый такой ряд как самостоятельную

систему мер веса.

Одна из них, если верить исторической традиции, утверждающей, что цзинь

[1]

равен

16

лянам [2],

и принять содержание цзиня [1] в 238,86 г, может быть представлена в следующем виде (табл. 2).

Таблица 2

Меры веса эпохи Чжоу

Названия мер

V

Соотношения

Современные

единицы

Содержание

Названия мер

шу[19]

лян

[2]

ш

цзинь

[1]

ff

цзюнь

[3]

ш

Современные

единицы

Содержание

шу [19]

&

1

г 0,622

ляп

[2]

Щ

24

1 г 14,93

цзинь

[1]

ff 384

16

1

г 238,86

цзюнь

[3]

Ш

—

480 30 1 кг

7,166

ши

[24]

(дань

[6])

5

—

1920

120

4 кг 28,665

Здесь мы отходим от значения чжоуского цзиня

[1]

в 238,86 г, как его дает У Чэн-ло, и принимаем

японские данные, так как соотношению 1 цзинь [1] = 16 лянам [2] удовлетворяют именно эти

данные. Р. Фельбер (1973) следует за У Чэн-ло. Л.С. Переломов (1962) упоминает о большом

количестве виденных им в Китае гирь весом от 2,3 до 2,19 кг. Эти значения достаточно точно

совпадают с весом 10 цзиней [1].

У Чэн-ло привел древние единицы веса эпохи Чжоу, встречающиеся в двух различных источ-

никах. Путем объединения части этих единиц может быть реконструирована система мер веса,

которая, если судить по более простым соотношениям, должна быть древнее приведенной выше

(табл. 3, ср. табл. 2).

Таблица 3

Меры веса эпохи Чжоу

(гипотетическая реконструкция)*

Названия

мер

Соотношения

Содержание

в граммах

Названия

мер

шу

[19]

Ж

цзы

[9]

т

лян

[2]

ш

изе

[12]

ш

цзюй

[4]

ш

хуань [4]

ш

Содержание

в граммах

шу[19]Ш

1

0,622

цзы

[9Щ

8 1

4,977

лян

]2]

Щ

24 3 1 14,93

цэе[ЩЩ.

36 4,5

1,5

1 22,39

цзюй

[4]

Щ

72 9 3 2 1 44,79

хуань

[4]Ш

144 18 6

4 2

1

89,58

и

[24]

Ш

576

72 24

16 8

4

358,32

*

Таблица получена путем соединения части данных о весовых единицах, приведенных в «Кун-цун-

цзы» («Мудрецы Кун»), и части данных, приведенных в словаре «Шо вэнь цзе цзы» («Изъяснение зна-

ков и анализ иероглифов») Сюй Шэня.

Инженерная

мысль

В источниках название веса хуань отождествляется

с

люэ. Однако вес

люэ

сильно отличается

от

веса хуань, полученного путем расчета

по

данной

системе.

Не исключено существование

в

Китае,

как и во

многих других древних

и

средневековых государствах, отдельной унифицированной денежной

системы

мер

веса (ср.: вавилонские «серебряный талант»

и

«серебряная

мина»,

либра серебра, кельнская марка

и

т.д.). Примером тому может служить китайская еди-

ница

люэ,

имевшая хождение

до IV в. до н.э.

Согласно Крилу (1970), монеты государства

Лян

имели надписи

5

цзинь [2]

=

12

люэ (люэ =

5

/п

цзиня [2]

=

5 х

16

/i2

ляна [2]

= 6

2

/з

ляна [2]), т.е.

на

самой монете давался либо стоимостный (денежный), либо весовой перевод

из

одной системы

в

другую.

По

мнению

Р.

Фельбера,

люэ = 6,5

ляна

[2\, что

неплохо согласуется

с

надписью

на

монете; вес

люэ

располагается

в

пределах

от 6V2

Д°

6

2

/з

ляна [2] (или

от

156

до

160

шу

[19]). Если

исходить

из

веса ляна [2], равного 14,93

г, то люэ =

97,045

·*•

99,533

г

(второй

вес

вероятнее).

По-видимому, наличие двух «полномерных» систем (см. табл.

2 и

3),

а

может быть,

и

еще одной,

денежно-весовой, указывает

на

смену систем

в

длительную эпоху Чжоу, хотя

и не

исключена воз-

можность существования двух или даже большего количества систем

в

разных концах страны.

Вероятнее всего,

в

эпохи Чунь-цю

и

Чжань-го меры Чжоу претерпели такие изменения, наличие

многих систем

так

запутало метрологию,

что

реформа

мер

стала экономической потребностью.

Разрешением проблемы

в

середине

IV в. до

н.э. занялся

Шан Ян,

известный реформатор госу-

дарства Цинь. В конце

III

в.

до

н.э. император Цинь Ши-хуан распространил эту систему

по

всей

империи, видя

в

ней действенную меру

по

централизации

и

объединению государства.

Вероятно, изменение

мер

было продиктовано также интересами фиска,

так как

сильнее всего

выросли величины мер объема

и

длины, непосредственно участвовавшие

в

исчислении налога:

1) мера емкости

шэн

[8] была увеличена

на

78,5%;

2)

мера длины

чи

[1]

— на

39%;

3)

мера пло-

щади

му [2] — на

250%;

4)

мера веса (налоговая заинтересованность государства

в ней

была

невелика) — всего

на

12,8%.

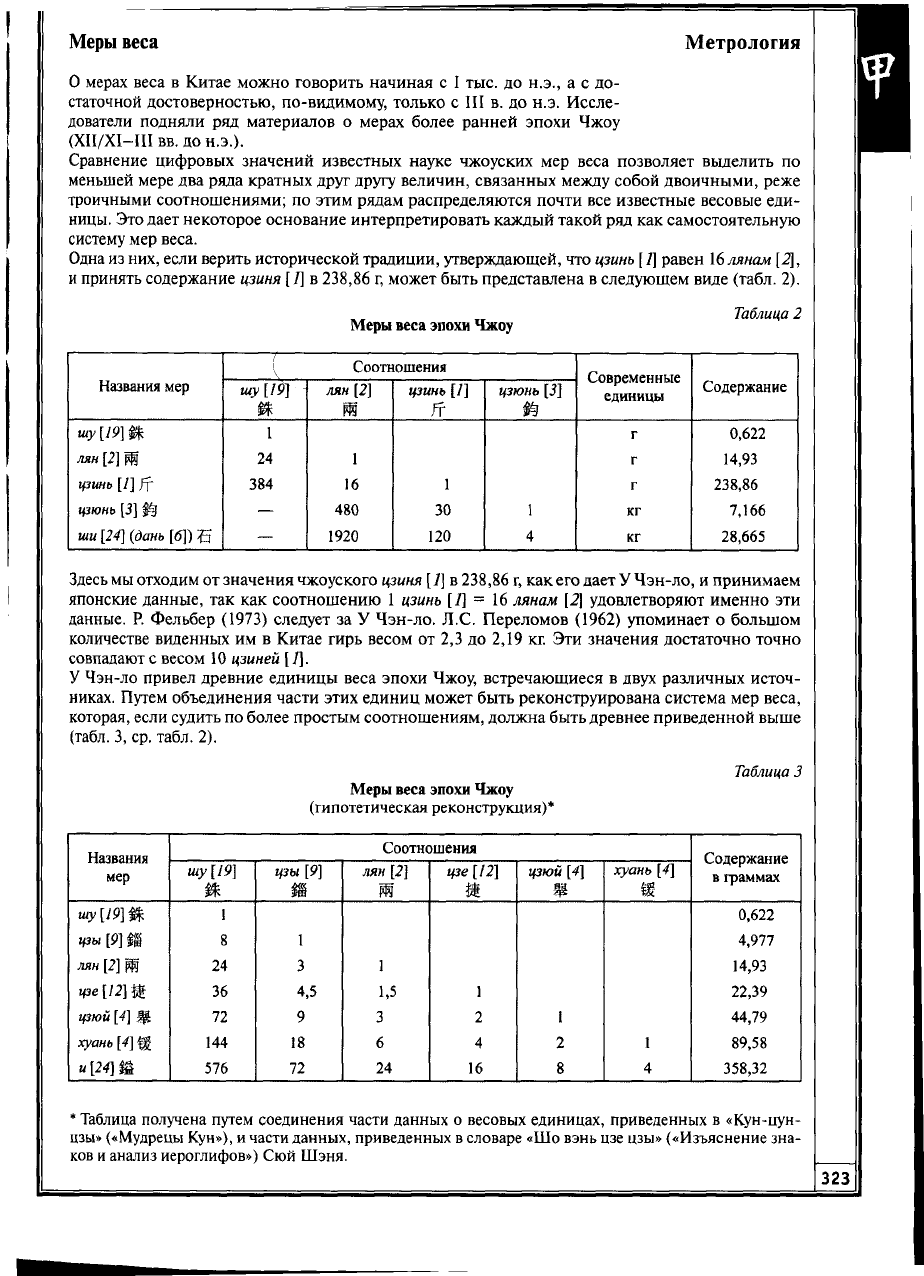

В то же время была сделана первая известная попытка введения десятичных соотношений между

единицами веса. Тогда же предположительно были введены десятичные соотношения

до шу

[19]

(чжу [13]) включительно (табл.

4). При

Поздней Хань содержание единиц веса было несколько

уменьшено,

но

система сохранена

и в

таком виде просуществовала

до

эпохи

Сун

(960—1279),

когда были введены десятичные соотношения

для

большинства весов.

Эта

система дошла

до

наших дней (см. табл.

4).

Таблица

4

Меры веса*

Соотношения

Содержание по периодам

Названия мер

ш

1

л

г

!

ш

S

цзинь

[I]

ff

*

S

•с

s

S

3·

Современные

единицы

349-207

до н.э.,

Цинь. 202

до н.э. —

8

н.э.,

Западная Хань

9-23

н.э.,

Ван

Ман.

25-220,

Восточная

Хань

шу[18]Ш

1 мг 6,72 5,8

лэй

[5]

%

10 1 мг 67,25 58

шу[19]

(чжу

[13])

Ш

100 10

1

г 0,6725 0,58

лян

[2]

Щ

2

400 240

24

1

г

16,1398

13,9206

цзинь

[1]

Ff

38

400 3840 384 16 1

г

258,24

222,73

цзюнь

[3]

Щ

— —

10

502 480

30

1

кг 7,49

6,6819

ши

[24]

(дань

[6])

TS

— —

45 480 1920 120

4 кг

29,96

26,7276

324

*

По японским данным, при Ван Мане цзинь[Т]

=

218,79

г.

После Восточной Хань вес цзиня

[/] в

222,73

г

держался неизменным

в

последующие эпохи Вэй, Цзинь, Северная Вэй,

Лян и

Чэнь, т.е.

не

менялся

с 9 по 589

г.

н.э.

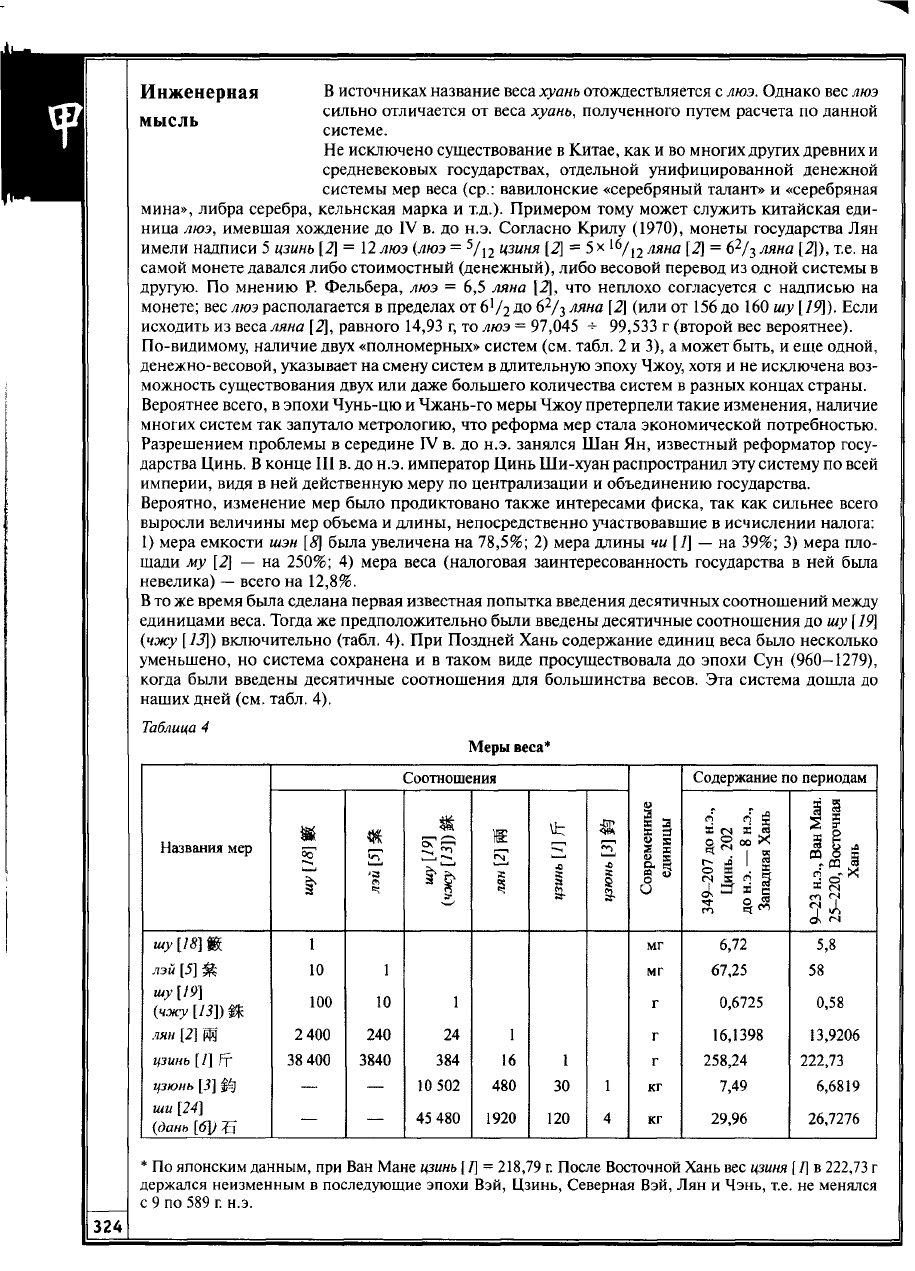

Таблица

4

(продолжение)

Содержание по периодам

534-577,

Восточная Вэй,

Северная

Ци

581-606

607-618

618-959,

Тан,

5 династий

Названия

мер

Современ!

единит

479-502,

Южная Ци

534-577,

Восточная Вэй,

Северная

Ци

566-581,

Северная

Чжоу

Суй

618-959,

Тан,

5 династий

wimm.

мг

8,7

11,6 6,52 17,4

5,8

15,54

лэй

[5]

£

мг

87

116 65,2 174 58 155,42

шу[19](чжу[13])Ш

г 0,87 1,16 0,652 1,74 0,58

1,554

лян

[2]

Щ

г 20,8812 27,841 15,66

41,762 13,9206 37,301

цзинь

[1]

ff

г 334,1 445,46

250,56 668,19 222,73 596,82

цзюнь

[3]

f£j

кг 10,023

13,3638 7,5168 20,0457 6,6819 17,9045

ши

[24]

(дань

[6])

£Т

кг 40,093 53,4552

30,0672 80,1828 26,7276 71,618

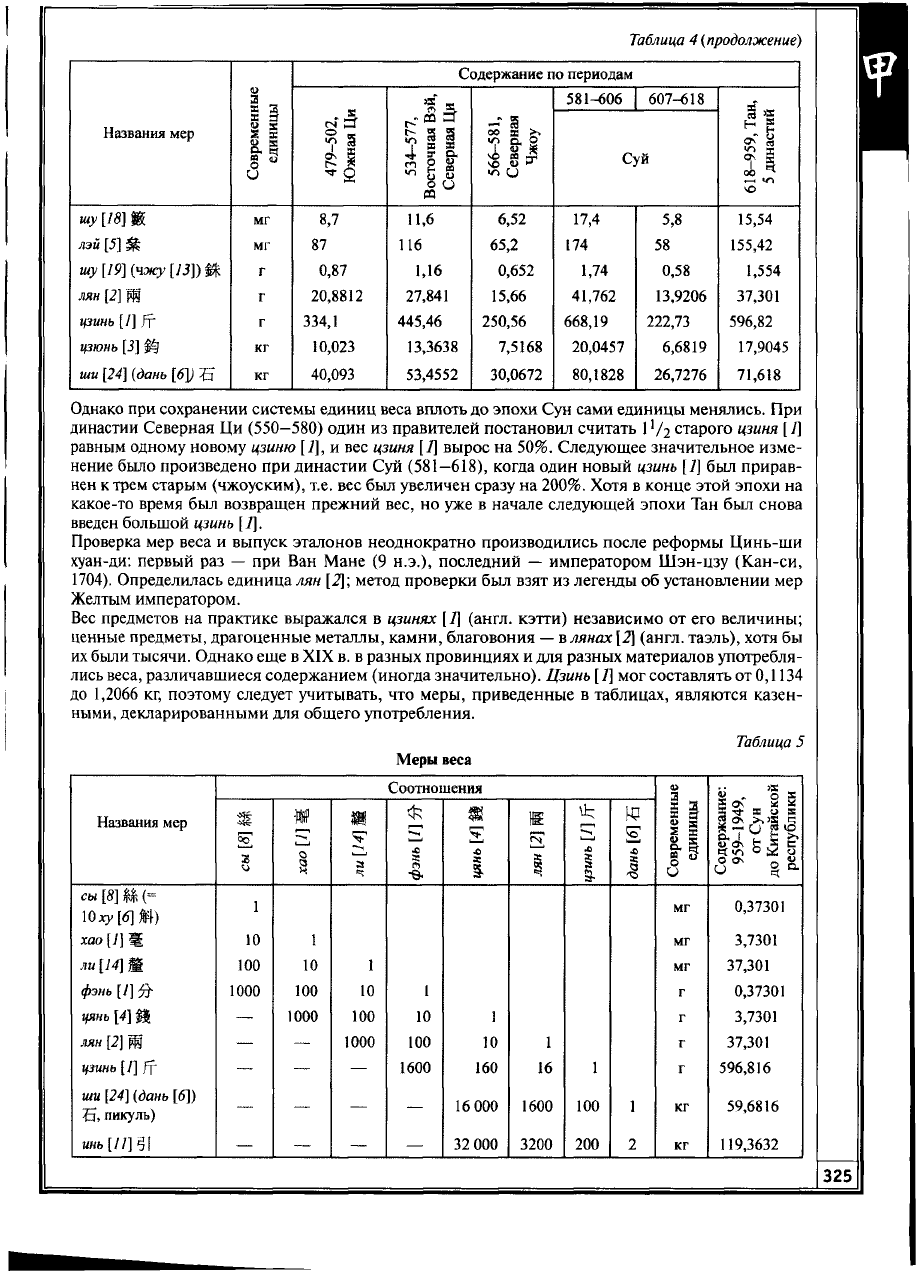

Однако при сохранении системы единиц веса вплоть

до

эпохи Сун сами единицы менялись.

При

династии Северная

Ци

(550—580) один

из

правителей постановил считать

1

'/г

старого цзиня [1]

равным одному новому цзиню [1],

и вес

цзиня [1] вырос

на

50%. Следующее значительное изме-

нение было произведено

при

династии

Суй

(581—618), когда один новый цзинь [1]

был

прирав-

нен

к

трем старым (чжоуским), т.е.

вес

был увеличен сразу

на

200%. Хотя

в

конце этой эпохи

на

какое-то время

был

возвращен прежний

вес, но уже в

начале следующей эпохи

Тан был

снова

введен большой цзинь

[Д.

Проверка

мер

веса

и

выпуск эталонов неоднократно производились после реформы Цинь-ши

хуан-ди: первый

раз — при Ван

Мане

(9

н.э.), последний

—

императором Шэн-цзу (Кан-си,

1704).

Определилась единица

лян

[2]; метод проверки

был

взят

из

легенды

об

установлении

мер

Желтым императором.

Вес предметов

на

практике выражался

в

цзинях [1] (англ. кэтти) независимо

от его

величины;

ценные предметы, драгоценные металлы, камни, благовония —

в

лянах

[2]

(англ. таэль), хотя

бы

их были тысячи. Однако еще

в

XIX

в. в

разных провинциях

и

для разных материалов употребля-

лись веса, различавшиеся содержанием (иногда значительно). Цзинь

[ 1]

мог составлять

от

0,1134

до

1,2066

кг,

поэтому следует учитывать,

что

меры, приведенные

в

таблицах, являются казен-

ными, декларированными

для

общего употребления.

Таблица

5

Меры веса

Соотношения

Современные

единицы

Названия мер

г

Щ

о

а

ф

X

г

-е-

ш

•о

X

§-

Е

1

3-

•О

1

Современные

единицы

Содержали

959-1949

от

Сун

до

Китайсю

республик

сы

[8]

Ш

(=

\0ху[6]М)

1 мг 0,37301

хао

[1]

Щ

10 1 мг 3,7301

ли

[14]

Ш

100 10

1

мг 37,301

фэнь

[1]»

1000 100 10

1

г

0,37301

цянь [4]

Ш

—

1000 100 10 1 г

3,7301

лян

[2]

Щ

—

—

1000 100

10 1

г

37,301

цзинь

[1]

ff

— —

—

1600

160 16 1 г 596,816

ши

[24]

(дань [6])

S, пикуль)

— —

—

—

16

000 1600

100

1

кг

59,6816

инь

[//И1

— — — —

32 000 3200

200 2 кг

119,3632

Инженерная

мысль

Меры

длины

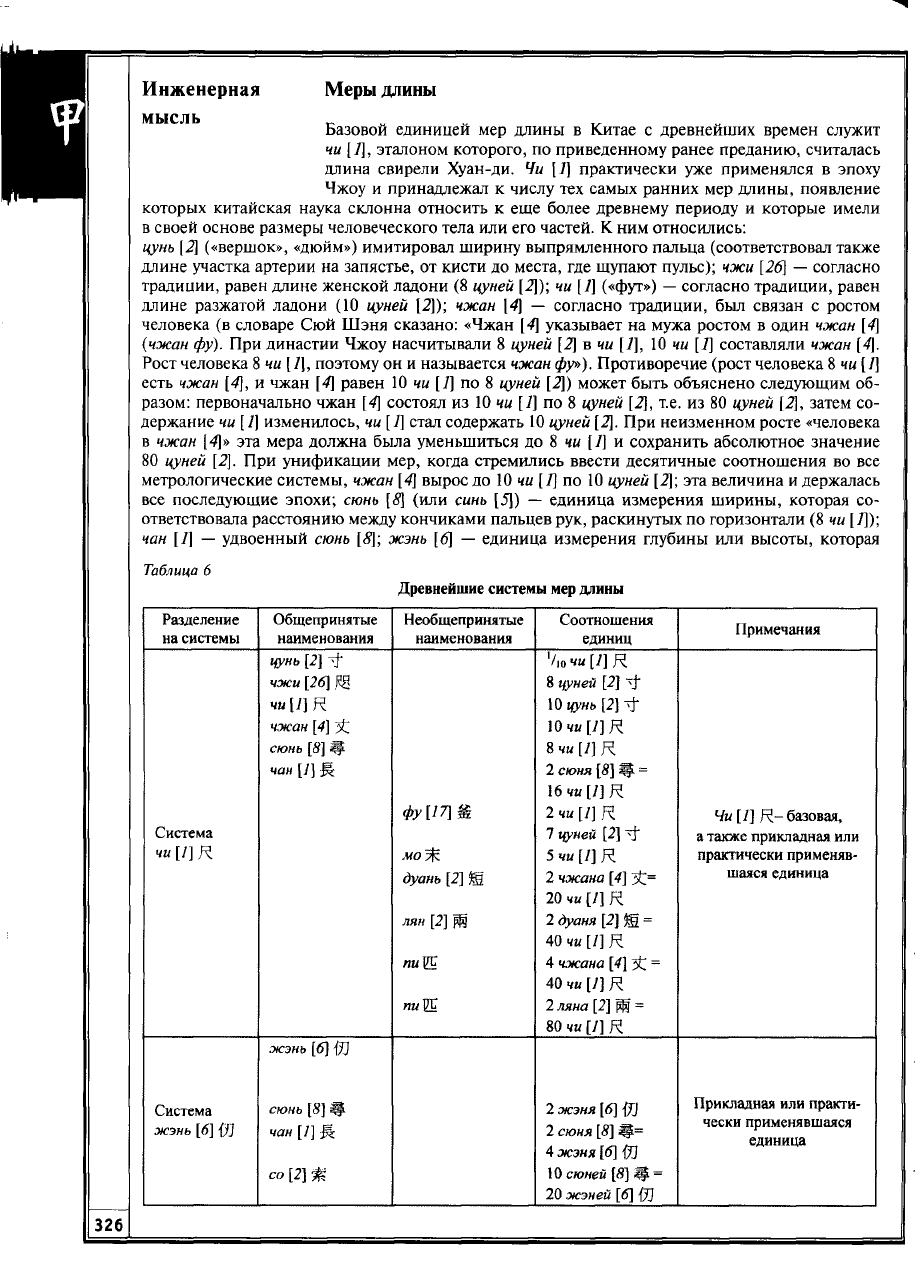

Базовой единицей мер длины в Китае с древнейших времен служит

чи []], эталоном которого, по приведенному ранее преданию, считалась

длина свирели Хуан-ди. Чи [1] практически уже применялся в эпоху

Чжоу и принадлежал к числу тех самых ранних мер длины, появление

которых китайская наука склонна относить к еще более древнему периоду и которые имели

в своей основе размеры человеческого тела или его частей. К ним относились:

цунь [2] («вершок», «дюйм») имитировал ширину выпрямленного пальца (соответствовал также

длине участка артерии на запястье, от кисти до места, где щупают пульс); чжи [26] — согласно

традиции, равен длине женской ладони (8 иуней [2]); чи [1] («фут») — согласно традиции, равен

длине разжатой ладони (10 цуней [2]); чжан [4] — согласно традиции, был связан с ростом

человека (в словаре Сюй Шэня сказано: «Чжан [4] указывает на мужа ростом в один чжан

[4[

(чжан фу). При династии Чжоу насчитывали 8 иуней [2] в чи [1], 10 чи [1] составляли чжан [4].

Рост человека 8 чи [/], поэтому он и называется чжан фу»). Противоречие (рост человека 8 чи

[

I]

есть чжан [4], и чжан [4] равен 10 чи [1] по 8 иуней [2]) может быть объяснено следующим об-

разом: первоначально чжан [4] состоял из 10 чи [1] по 8 иуней [2], т.е. из 80 цуней [2], затем со-

держание чи [1] изменилось, чи

[1]

стал содержать 10 иуней [2]. При неизменном росте «человека

в чжан [4]» эта мера должна была уменьшиться до 8 чи [1] и сохранить абсолютное значение

80 иуней [2]. При унификации мер, когда стремились ввести десятичные соотношения во все

метрологические системы, чжан [4] вырос до 10 чи [1] по 10 иуней [2]; эта величина и держалась

все последующие эпохи; сюнь [8] (или синь [5]) — единица измерения ширины, которая со-

ответствовала расстоянию между кончиками пальцев рук, раскинутых по горизонтали (8 чи [1]);

чан [1] — удвоенный сюнь [8]; жэнь [6] — единица измерения глубины или высоты, которая

Таблица 6

Древнейшие системы мер длины

Разделение

на системы

Общепринятые

наименования

Необщепринятые

наименования

Соотношения

единиц

Примечания

цунь

[2]

У

10

чи[1]К

чжи

[26]

Щ

8 цуней [2] ~у

чи[1]К

10 цунь

[2]

ту

чжан

[4]

;£

10

чи

[1]

Я

сюнь

[8]

Щ-

Ячи[1]К

чан

[1]

Щ.

2 сюня

[8]

Щ.

=

16 чи

[1]

К

фу[ЩШ

2 чи

[1]

К

Чи

[1]

Я- базовая,

Система

7 цуней [2]

\}"

а также прикладная или

чи[1]К

мо^

5 чи [/] Я

практически применяв-

дуань

[2]

Ш

2 чжана

[4]

з£=

шаяся единица

20 чи [/] Я

лян

[2]

Щ

2дуаня[2]Ш-

40 чи

[1]

К

ли

ЕЕ

4 чжана

[4]

з£ =

40 чи

[1]

Я

пи

Ш

2 ляна

[2]

Щ

=

80

чи

[/] Я

Система

жэнь

[6]

(Л

жэнь

[6]

-Я

сюнь

[8]

Щ.

чан

[1]

Й

со

[2]

т

2 жэня

[6]

{Я

2 сюня

[8]

Ц=

4 жэня

[б]

О

10 сюней

[8]

Щ =

20 жэней

[б]

Прикладная или практи-

чески применявшаяся

единица

326