Заика В.И. Очерки по теории художественной речи

Подождите немного. Документ загружается.

Очерки по теории художественной речи_

272

ний» [Жирмунский 1977: 21]. Противопоставляя представлению,

уводя от зрительности и вообще чувственности к интеллектуально-

сти, Г. Г. Шпет называет образ схемой: «Образность речи не есть,

скажем, зрительная красочность, или контурность, или что-либо

подобное, не есть вообще зрительная или иная чувственная форма, а

есть некоторая схема, предметно коррелятивная воображению, как

акту не

чувственному, а умственному» [Шпет 1989: 451].

М. Н. Эпштейн полагает, что в словесном образе наглядность

имеет место, хотя в меньшей степени, чем в образе пластическом:

«Даже используя конкретно-изобразительную лексику, поэт, как

правило, воссоздает не зримый облик предмета, а его смысловые,

ассоциативные связи» [ЛитЭС 1987: 253]. Здесь необходимо сразу

уточнить: создаются не его (образа)

ассоциативные связи, а образ

создается «на пересечении» ассоциативных связей, порождаемых

вербальными средствами. Для иллюстрации не вполне наглядности

М. Н. Эпштейн приводит пример из Блока «И перья страуса скло-

ненные / В моем качаются мозгу, / И очи синие бездонные / Цветут

на дальнем берегу», в котором «нарушена природная, пластически

вообразимая связь вещей. Поэтический образ

здесь слагается из са-

мых разнокачественых элементов [...] которые несводимы в единст-

во зрительно представимого» [ЛитЭС 1987: 253] (Именно такого

рода примеры обычно приводят противники того, чтобы нагляд-

ность считать определяющим признаком образа. См. [Выгот-

ский 1987: 44], [Шпет 1989: 450].) Конечно, зрительно нельзя пред-

ставить совокупную картину, но представление составных элемен-

тов (перья, берег, глаза) – это

существенное условие построения об-

раза, слова ведь называют конкретные предметы. В приведенном

примере художественный образ рождается из противоречий нагляд-

ного представления как процесса.

Н. И. Жинкин термин наглядность переопределил и связывал

его, как и Г. Г. Шпет, не с чувственностью, но с интеллектуально-

стью: «В силу многозначности символ выступает как загадка

, нико-

гда не разгадываемая, а только загадываемая. В этом многосмыслии

заключается и созерцательность образа, его так называемая на-

глядность, которая состоит, конечно, не в том, что изображается

вещь видимая и слышимая. И о вещи можно говорить ненаглядно и

наглядно об идее. И уж конечно, наглядность образа состоит не в

том,

что всплывают наглядные представления, которые обычно как

Глава 5 План содержания _

273

раз и не всплывают, а только в том, что образная речь подразуме-

вает многое, а не отвлекает одно и только одно какое-либо значе-

ние. Всякий пример, иллюстрация, экземплификация – наглядны

поэтому же. Здесь ум ставится в условия, при которых он сам дол-

жен из многосмысленного экземпляра вынуть абстрактное искомое

и

тем понять связь отдельного значения со всем клубком смысла»

[Жинкин 1927: 29]. Называя образ абстрактным искомым,

Н. И. Жинкин подчеркивал его отнюдь не чувственный характер. И

далее делается очень важное уточнение: «…образ нагляден тем, что

в одних руках держит узел понимания, держит единство сложного

аккомпанемента смысла» [Жинкин 1927: 30].

Нам понятна настойчивость, с которой

философы подчеркивали

ненаглядность образа, уводя научную категорию от обыденного по-

нятия, определяемого лексическим значением. Мы согласны с не-

обходимостью преодолеть упрощенное определение образа и как

совокупности различной чувственности: зрительной, слуховой и

проч. Если использование понятия образ с «наглядным» основани-

ем вынуждает квалифицировать тексты типа

И день вставал оплеснясь

В помойной жаркой

яме

В кругах пожарных лестниц

Ушибленный дровами

(Пастернак. «Как не в своем рассудке…»)

или

И на губах, как черный лед, горит

Стигийского воспоминанье звона

(Мандельштам. Ласточка)

как «безобразные», то следует переопределить понятие образ.

Прочность «наглядного» понимания образа, которое бытует в

работах по художественной речи, определяется нерешенностью со-

отношения чувственного

и интеллектуального в образе или неопре-

деленностью понятия образ в оппозиции чувствен-

ное / интеллектуальное.

Причиной отказа от понятия образ в исследованиях художест-

венной речи начала прошлого века и замена его различными соче-

таниями, например художественное впечатление у

Л. С. Выготского, было то, что в термине «образ» семантика на-

глядности была подавляющей

. Мы уже отмечали, что Г. Г. Шпет

Очерки по теории художественной речи_

274

настойчиво устранял чувственность из образа как понятия поэтики:

«В особенности важно, что образ – не представление […], – и пото-

му психологизм из поэтики как учения о внутренней поэтической

форме, об образе, должен быть искореняем с такою же твердостью,

с какою он искореняется из логики» [Шпет 1989: 447]. Однако такое

искоренение осуществляли и психологи. А

. Н. Леонтьев «уводил»

образ от трактовки его как чувственного. Подчеркивая, что образ

основывается на чувственном: «свойства объекта «обнаруживают-

ся в специфических эффектах, зависящих от свойств рецептирую-

щих органов субъекта. В этом смысле они являются модальными,

т. е. субъективными» [Леонтьев 1983: 256] и образ – «узел модаль-

ных ощущений» [Леонтьев 1983: 259]. А. Н. Леонтьев подчеркивал

интеллектуальность образа: «…у человека мир приобретает в об-

разе пятое квазиизмерение. … Это переход через чувственность за

границу чувственности, через сенсорные модальности к амодально-

му миру. Предметный мир выступает в значении, т. е. картина мира

наполняется значениями [Леонтьев 1983: 260]. Он делает важней-

ший вывод: «Становление образа мира у человека есть его переход

за

пределы “непосредственно чувственной картинки”. Образ не кар-

тинка. […] Чувственные модальности образуют обязательную фак-

туру образа мира. Но фактура образа неравнозначна самому образу!

Так в живописи за мазками масла просвечивает предмет. […] Фак-

тура, материал снимается образом, а не уничтожается в нем» [Леон-

тьев 1983: 261]. Здесь существенным является выделение фактуры

образа и собственно

образа.

Интеллектуальность, «разумность» эстетического наслаждения

подчеркивал и Г. Г. Шпет: «…эстетическое наслаждение, фундиро-

ванное игрою поэтических образов, можно рассматривать как ана-

логон интеллектуального наслаждения. Красота не есть истина, и

истина не есть красота, но одно есть аналогон другого»

[Шпет 1989: 452]

60

.

Однако в практике современного функционирования понятия

образ интеллектуальность – неочевидный его признак. Данные

60

Для Г. Г. Шпета эстетическое наслаждение не только чувственно, но и «разумно», разу-

мом постигаемо: «пока содержание не "утверждено", колебания эстетического "настрое-

ния" не прекращаются. Его завершение не есть, однако, полное прекращение улавливаю-

щих смысл качаний разума или интеллигибельных интуиций» [Шпет 1989: 460]. Эстетиче-

ское «ощущение» простирается к смыслу, и там разум радуется. Разумеется, иного от фи-

лософа ждать нельзя.

Глава 5 План содержания _

275

обыденного употребления дают Н. Д. Арутюновой основание ут-

верждать, что «…образ не может быть объектом понимания» (мож-

но понять человека, но нельзя понять образ человека) [Арутюно-

ва 1990: 72]. Но это не оттого, что образ «ближе к миру, чем к

смыслу» [Арутюнова 1990 :73], а потому, что образ и есть понима-

ние. Иметь образ

объекта – это значит понимать этот объект. Вме-

сте с тем, если интеллектуальность констатируется только исследо-

вателями, то чувственность закреплена употреблениями: образы яр-

кие: чувственные, наглядные, зримые и проч.

Нам представляется, что в рассуждениях о художественном об-

разе следует четко определить «статус» чувственного и интеллекту-

ального в образе, или, по А. Н

. Леонтьеву, «фактуры образа» и

«собственно образа».

Заслуживает внимания модель Ф. Е. Василюка, который в рам-

ках психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева, переос-

мысливая его понятие чувственная ткань, предлагает модель об-

раза сознания в виде психосемиотического тетраэдра:

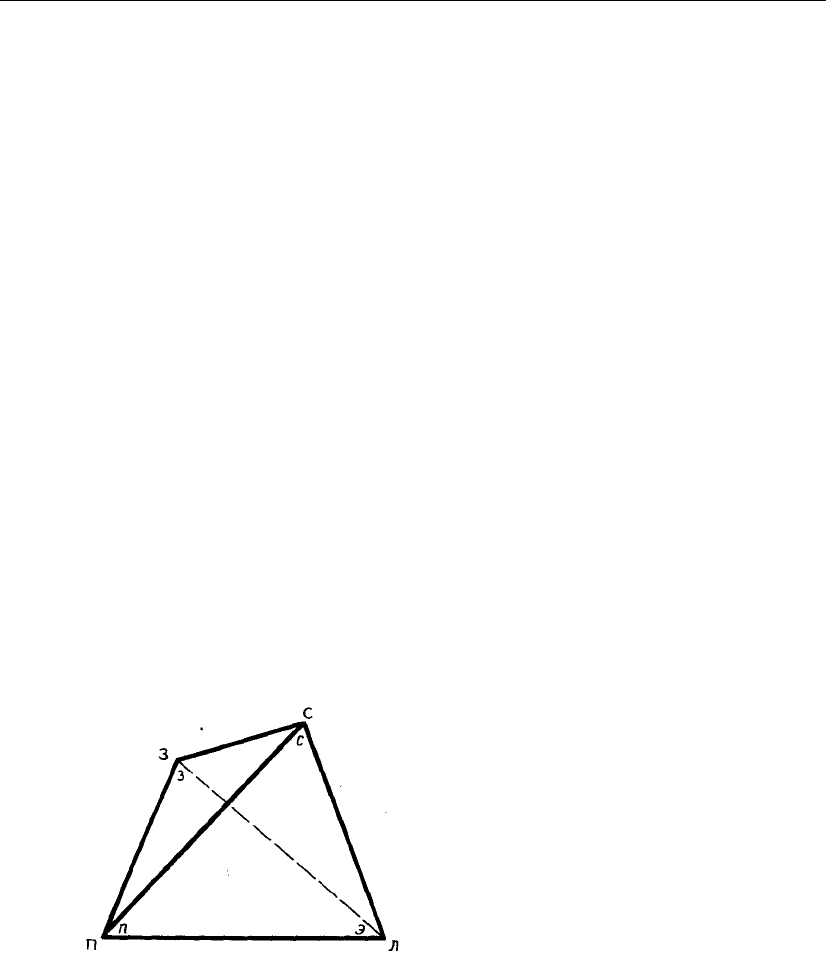

Схема 9

П - предметное содержание образа; п – чувственная ткань предметного со-

держания; Л – личностный смысл; э – (эмоция) – чувственная ткань личност-

ного смысла; 3 – значение; з – чувственная ткань значения; С – слово или

знак; с – чувственная ткань слова (знака) [Василюк 1993: 8].

«В конкретном живом образе сознания каждая из этих инстан-

ций имеет своего представителя, которые образуют как бы нервные

центры, узлы образа. Внешний мир представлен предметным со-

держанием, мир культуры – значением, представителем языка явля-

ется слово, а внутреннего мира – личностный смысл. Каждый из уз-

лов образа – пограничная сущность, одной стороной обращенная

к

объективно существующей реальности (внешнего мира, внутренне-

го мира, языка и культуры), а другой – к непосредственной субъек-

тивности; все же вместе эти узлы задают объем, в котором пульси-

Очерки по теории художественной речи_

276

рует и переливается живой образ» [Василюк 1993: 7]. Но в модели

структура образа имеет не четыре составляющие, соответствующие

четырем вершинам, а пять компонентов. Пятая составляющая – это

чувственная ткань. Пространство тетраэдра заполняет чувственная

ткань, расположенная между этими четырьмя инстанциями –

звеньями образа. Объем заполнен «живой, текучей, дышащей плаз-

мой чувственной ткани. Чувственная ткань живет

и движется в че-

тырехмерном пространстве образа, задаваемом силовыми полями

его узлов, и, будучи единой, она вблизи каждого из полюсов как бы

уплотняется, концентрируется, приобретает характерные для данно-

го измерения черты» [Василюк 1993: 9]. Эти 4 звена – направляю-

щие, так как, «…будучи представителями мира культуры, внешнего

мира, внутреннего мира личности и мира языка в

психическом об-

разе, являются своего рода магнитными полюсами образа. В каж-

дый момент силовые линии внутренней динамики образа могут на-

правляться по преимуществу к одному из этих полюсов, и возни-

кающим при этом доминированием одного из динамических изме-

рений создается особый тип образа)» [Василюк 1993: 18].

Всякая модель определяется потребностями исследования. И

психосемиотический тетраэдр «является удобной картой для ориен-

тации в разнообразных психических нарушениях» [Васи-

люк 1993: 16], доминирование той или иной вершины свидетельст-

вует об этих нарушениях. Поэтому модель эта ни в коей мере не из-

быточна, если понимать естественнонаучную, каузальную (а не гу-

манитарную, телеологическую) ее установку: познать (а всякая мо-

дель создается

для познания) объект с его причинной стороны.

Рассмотренная замечательная естественнонаучная модель никак

не может быть взята в качестве рабочей для гуманитарного иссле-

дования, потому что она в нашем понимании несемиотична (истол-

ковать семиотически ее можно только так: означающее – тетраэдр,

означаемое – диагноз). Однако эта модель прекрасно описывает то,

что можно было

бы назвать чувственным коррелятом художествен-

ного образа (фактурой, по А. Н. Леонтьеву). Компоненты тетраэдра

показывают силы, которые конфигурируют чувственную ткань, оп-

ределяющую характер создаваемого автором образа, который, в

свою очередь, определяет характер чувственной ткани у читателя.

Модель Ф. Е. Василюка показывает, что зрительность – только

одна из сил, которые обеспечивают чувственный образ

, одна из

Глава 5 План содержания _

277

важнейших (наряду со слуховой, тактильной), но только в одном из

планов – предметном. Зрительная составляющая этого плана может

преобладать, а может преобладать слуховая, в конце концов, вос-

создание образа может вызывать тошноту, при восприятии может

выделяться слюна и пр.

В рассмотренной модели существенным является то, что среди

сил, конфигурирующих чувственную ткань,

не только наглядные

составляющие, но и составляющие культурные, личностные и вер-

бальные (пусть и понятые только как акустико-артикуляционные).

Для нас также важно, что элемент образа «чувственная ткань» соот-

носится с человеческим телом, а это подтверждает значительность

неявного (невербализуемого) знания, очень часто знания тела (см.

Гл. 2), в построении образа: …Кожа тоже

ведь человек, / с впечат-

леньями, голосами. / Для нее музыкально касанье, / как для слуха –

поет соловей (Вознесенский. Тишины!). Знание этого типа можно

назвать немым свидетельством тела, которое, не будучи явно выра-

женным, делает образ убедительным.

Итак, то, что описано в модели Ф. Е. Василюка, относится к об-

разу как к «чувственно

вообразимому предмету», то есть в нашем

понимании – референту, и является коррелятом образа художест-

венного как способа.

Обычно представление об образе наиболее концентрированно

выражено в общей модели образа, которую принято называть

структурой образа (совокупностью компонентов в определенных

отношениях).

В лингвистических концепциях (а также литературоведческих

со значительной лингвистической составляющей) образ рассматри-

вается как

семиотическая сущность. Например, в цитируемой вы-

ше работе Н. Д. Арутюновой, а также в статье И. Б. Роднянской об-

раз – это знак, «т. е. средство смысловой коммуникации а рамках

данной культуры», в онтологическом аспекте образ – «факт идеаль-

ного бытия», «схематический объект, надстроенный над своим ма-

териальным субстратом» [ЛЭТиП 2003: 670]. Г. Г.

Шпет полагал,

что «как словесная форма вообще, отличающая один ряд слов от

другого, "образ" (точно так же, как и "термин") должен обладать

тою же принципиально структурою, что и слово вообще»

[Шпет 1989: 443].

Очерки по теории художественной речи_

278

Структура образа в семиотике также двухэлеметна: смысл

(концепт) и денотат. Низшим уровнем (означающим) словесного

образа считаются звуки речи, более высоким – семантический

[Иванов 1976: 140]. Двучленность понимается и как то, что позво-

ляет образу «стягивать разнородные явления в одно целое. Образ –

это пересечение предметного и смыслового рядов, словесно-

обозначенного и подразумеваемого. В

образе один предмет явлен

через другой, происходит их взаимопревращение» [Ли-

тЭС 1987: 252].

Вариантом двучленной модели фактически является трехком-

понентная модель С. М. Мезенина, которая восходит к концепции

А. А. Потебни и применяется при анализе тропов: «Любая форма

образности (речевой и неречевой) имеет в своей логической струк-

туре три компонента: 1) референт, коррелирующий с

гносеологи-

ческим понятием предмета отражения; 2) агент, то есть предмет в

отраженном виде; 3) основание, то есть общие свойства предмета и

его отражения, обязательное наличие которых вытекает из принци-

па подобия» [Мезенин 1983: 54]. Здесь, кроме двух предметов, из

которых «один явлен через другой», есть связка. Модель, упоми-

наемая И. В. Арнольд: «В лингвистике

установилось четырехком-

понентное членение образа на предмет сравнения, носитель образа,

основание сравнения, слова, выражающие отношение сравнения

[Арнольд 1982: 89], является также изводом модели А. А. Потебни.

Основание сравнения – это то, что А. А. Потебня называл tertium

comporationis, а Г. Г. Шпет – fundamentum comparationis. Впрочем,

при характеристике образа в его отличии от метафоры выделение

связки не столь

очевидно. Так, Н. Д. Арутюнова отмечает, что в об-

разе «не обособились потенциальные стороны знакового отношения

и, естественно, не выделилась связка», которая разделяет форму и

содержание [Арутюнова 1990: 72].

Для дальнейшей характеристики образа следует остановиться

на концепции А. А. Потебни, которая так или иначе учитывается во

многих моделях. Как известно, А. А.

Потебня эстраполировал

структуру слова на структуру произведения: «…в поэтическом […]

произведении есть те же самые стихии, что и в слове: содержание

(или идея), соответствующее чувственному образу или развитому

из него понятию; внутренняя форма, образ, который указывает на

это содержание, соответствующий представлению [...], и, наконец,

Глава 5 План содержания _

279

внешняя форма, в которой объективируется художественный образ»

[Потебня 1976: 179]. Учитывая некоторые иные контексты экспли-

кации А. А. Потебней этой трехэлементной модели произведения

(слова), уточним особенности элементов:

1) содержание (идея) – в п. 5.1, мы цитировали инвертирован-

ный вариант: идея (содержание), мысли, которые возбуждаются в

читателе;

2) внутренняя форма, образ, представление идеи;

3) внешняя форма

, не звук, а слово («единство звука и значе-

ния») [Потебня 1976: 178], слова к тому же «проникнуты мыслью»

[Потебня 1976: 179].

Обратим внимание, что наиболее противоречиво эксплицируе-

мый второй компонент в цитате дан двояко: «внутренняя форма,

образ». Здесь «образ» как приложение, т. е. как определение терми-

на «внутренняя форма». Известны иные определения внутренней

формы

: как знака, или как представления. И хотя А. А. Потебня не-

однократно замечал, что представление – это не чувственный образ,

(см. примечание в [Потебня 1976: 600]), этот термин провоцировал

толкователей и последователей на понимание об-

раза / знака / представления / внутренней формы как «картин-

ки»; и такая трактовка была, конечно, редукцией потебнианского

понятия

образ. Впрочем, в работе «Мысль и язык» достаточно кон-

текстов употребления слова «образ», которые дают повод для тако-

го понимания. Анализируя сравнение Чистая вода течет в чистой

речке, а верная любовь в верном сердце (перевод стихотворного

фрагмента), А. А. Потебня пишет: «Образ текучей светлой воды

(насколько он выражен в словах

) не может быть однако внешнею

формою выражения мыслей о любви» [то есть идеи, В.З.] [Потеб-

ня 1976: 178). Или ниже: «чтобы сравнение воды с любовью для нас

имело эстетическое значение, нужно, чтобы образ, который прежде

всего дается сознанию, заключал в себе указание на выражаемую

им мысль» [Потебня 1976: 178]. (На этом часто и

останавливались

последователи А. А. Потебни).

Итак, образ – это «картинка», которая сразу возникает в созна-

нии при восприятии словесного ряда. Но А. А. Потебня указывает,

что кроме этой «картинки», должно быть еще иное: «Законная связь

между водою и любовью установится тогда, когда дана будет воз-

можность, не делая скачка, перейти от одной

из этих мыслей к дру-

Очерки по теории художественной речи_

280

гой, когда, например, в сознании будет находиться связь света, как

одного из эпитетов воды, с любовью. Это третье звено, связующее

два первых, есть именно внутренняя форма» [Потебня 1976: 178].

Здесь очень важно обстоятельство «не делая скачка». Этим обстоя-

тельством А. А. Потебня подчеркивает отличие речи поэтической

от практической речи, в которой связь

между означающим и озна-

чающим есть скачок в силу принципиальной произвольности язы-

кового знака (см. выше п. 3.2.3).

Уточним «нумерацию» звеньев (элементов) схемы трехкомпо-

нентной модели, обращая внимание на термин внутренняя форма,

понимание которой Ф. П. Филин справедливо навал ключом к кон-

цепции А. А. Потебни [Филин 1971]. Внутренняя форма, названная

в последней

цитате «третьим звеном», находится в приведенной

выше схеме во втором компоненте вместе с образом. «Внутренняя

форма, образ» мы читаем как ‘внутренняя форма, то есть образ’:

образ – это не отдельный компонент, а свойство внутренней

формы. Внутренняя форма – это не форма образа-картинки. Быть

связующим, быть внутренней формой – это роль, функция образа.

Когда «возможность, не делая скачка, перейти…» не дана или не

может быть реализована, тогда высказывание понимается букваль-

но и получается нелепость [Потебня 1976: 179].

Эстетичность состоит не в наличии образа-картинки текущей

воды, не в самой картинке, ее «содержимом», а в том, что этот об-

раз-картинка есть связующее между внешней формой и

идеей. Это

своего рода схема пути возникновения мысли о любви. Эстетич-

ность и состоит в этом «[…]не делая скачка, перейти […]», в самом

переходе, в его длительности. Именно в той самой длительности, на

которой настаивал В. Б. Шкловский, критиковавший

А. А. Потебню.

Слова «образ», «внутренняя форма», «связующее», «представ-

ление», «знак» – этот

синонимический ряд у А. А. Потебни есть

свидетельство поиска адекватного именования функции. «Знак есть

для нас то, что указывает на значение. То, что мы называем в слове

представлением, в поэтическом произведении образом, может быть

названо знаком значения» [Потебня 1976: 543]. Знак здесь как

сложный указатель пути мысли, которая создает значение, как план

действий

воображения (ср. ниже определение образа Г. Г. Шпетом,

во многом не соглашавшимся с А. А. Потебней).

Глава 5 План содержания _

281

Попутно уточним принципиальное различие рассматриваемого

срединного элемента в слове и художественном произведении.

Внутренняя форма слова – знание о том, почему так назван пред-

мет, мотивировка названия, рассматриваемая либо как элемент пла-

на содержания, либо как элемент плана выражения (см. выше

п. 3.2). Этот элемент не является «стабильным внутренним призна-

ком», как утверждается

в [Пищальникова 2005: 105], а, как отмеча-

лось выше, будучи коммуникативно избыточным, часто утрачива-

ется

61

. Но, будучи избыточным в принципе, это знание все же ис-

пользуется как средство для повышения выразительности высказы-

вания. Внутренняя форма в какой-то мере препятствует сделать

«скачок» от внешней формы к значению, о котором писал

А. А. Потебня. Скачок этот получается неким шагом с шарканьем.

И эта тяжеловесность, утяжеленность является

, подчеркнем, сред-

ством выражения значения.

Такова роль внутренней формы в фразеологизмах. Именование

«стреляным воробьем» опытного человека не подразумевает перье-

вого покрытия последнего, но всякий подтвердит извилистость пути

мысли к значению «человек», которая не может пока миновать ор-

нитологической ассоциации. В художественном произведении (если

не брать в расчет дидактическую литературу) образ

как схема дей-

ствия сознания по выстраиванию мысли является собственно

целью. Мы хотим подчеркнуть, что, принимая продуктивную ана-

логию «слово – художественное произведение», которую предло-

жил А. А. Потебня для объяснения понятия «внутренняя форма», не

следует забывать принципиального различия внутренней формы

(образа) слова и образа художественного произведения как внут-

ренней формы

.

В приведенной выше схеме 9 образы составляют план содер-

жания, образуют стихию содержания, и эта стихия – самое сущест-

венное в процессе восприятия текста. (Это подобно схеме

А. А. Потебни, в которой срединным элементом является образ,

представление идеи, внутренняя форма).

Нужно подчеркнуть, что в понимании А. А. Потебни художест-

венный образ – это

прежде всего отношение, а редукция потебниан-

ского понятия художественный образ к чувственному представле-

61

На утрату этого элемента часто указывал и А. А. Потебня: «…третий элемент слова, то,

что мы называем представлением, с течением времени исчезает» [Потебня 1976: 535].