Журнал - Сцена 2(24) 2003

Подождите немного. Документ загружается.

художественнотехническое обеспечение спектакля

la sсene the stage

24

№№2244

Журнал по вопросам

сценографии,

техники, архитектуры,

образования,

организации

и менеджмента

в области зрелищных искусств

Учредители

СТД РФ

и ЗАО «Сцены»,

Издается с 1991 г.

Директор проекта

Владимир Урин

Главные редакторы

Вера Глаголева

Алла Михайлова

Редакционный Совет

Дмитрий Арюпин

Станислав Бенедиктов

Александр Великанов

Владимир Ежаков

Сергей Женовач

Дамир Исмагилов

Светлана Логофет

Инна Мирзоян

Николай Нашутинский

Дмитрий Родионов

Юрий Сазонов

Вячеслав Соколов

Александр Титель

Олег Шейнцис

Исполнительный директор

ЗАО «Сцены»

Антон Матросов

На первой странице обложки:

натюрморт

Татьяны Назаренко

Макет

©AL, 2003

Почтовый адрес

103031 Москва,

Страстной 6:р 10. СТД РФ,

alla:scena@mtu:net.ru

vera:scena@yandex.ru

Телефон для справок

(095)229:5432

Факс

(с пометкой дпя журнала «Сцена»)

(095)230:2258

Финансовая поддержка:

© «Сцена», 2003

№24

(№2 — 2003г.)

Accessoir (фр.) 1 — побочный, второстепенный, дополнительный.

2 — театральная бутафория.

«Аксессуары — дополнительные предметы, принадлежности туалета; при;

знаки, добавочные украшения в живописи»

В. Даль. Толковый словарь

«Аксессуар — 1. театр. Мелкий предмет, деталь сценической обстановки.

2. Принадлежность чего;нибудь; сопутствующий чему; нибудь предмет».

Словарь иностранных слов

«Бутафория (ит. butta fuori буквально выбрасывай — команда режиссера

актеру выходить на сцену). 1. Предметы, имитирующие подлинные ( в сцени;

ческой обстановке, в витринах магазинов и т.п.). 2. перен. О чем;нибудь показ;

ном, фальшивом. Бутафорский — 1) относящийся к бутафории;

2) показной, фальшивый.

Бутафор — работник театра, занимающийся изготовлением бутафории».

Словарь иностранных слов

«Бутафор — род театрального художника, на котором лежит приготовление

всей обстановки игрища, кроме живописи (декорации). Бутафорские вещи —

все принадлежности игрища: оружие, мебель, трость, посуда, чучело птицы,

зверя».

В. Даль. Толковый словарь

Даниил Лидер:

«Предметный мир очень важен для меня. За каждым предметом стоит

сделавший его человек, его эпоха, стиль, пристрастия... Со временем вещи,

живущие среди людей, становятся на них похожими, обминаются,

подстраиваются, солидаризируются, согласуются с человеком... Вещи ; наши

двойники.»

«Бутафория есть подделка, замена истинного ложным, ненастоящим.

Бутафория мертва и ничего ни о чем рассказать не может.

Язык бутафории уродлив.

Новый костюм на актере в спектакле не настоящ, бутафорен, в нем нет

человека, он ещё схема...»

«Реквизит (лат. requisitum — требуемое, необходимое) — собират. театр.

Совокупность предметов, подлинных или бутафорских, используемых в теат;

ральном представлении и на киносъемках».

Словарь иностранных слов

ДОСЬЕ СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА — СПЕКТАКЛЬ

ссооддеерржжааннииее

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

Наталья Казьмина. НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Михаил Курилко:Рюмин. ВЕЩЬ НА СЦЕНЕ: ОБРАЗ И СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Анастасия Сергеева. О ДЕТАЛЯХ В ДЕТАЛЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Валерий Листовский. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ БУТАФОРИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Александр Себров. ХОЛОДНОЕ БУТАФОРСКОЕ ОРУЖИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Галина Лиоли. МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ БОЛЬШОЙ ИЛЛЮЗИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

ДОПОЛНЕНИЯ К МОДНОМУ ДВОРЯНСКОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ КОСТЮМУ . . . . . . . . . . . . . .12

Марина Баст. АКСЕССУАРЫ МУЖСКОГО КОСТЮМА 1890 — 1917ГГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

ОЧКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Александр Авербах. СТАРШИНСТВО ОРДЕНОВ В РОССИИ

И СООТВЕТСТВИЕ ИМ ЧИНОВ ТАБЕЛИ О РАНГАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

«СИМПЛИЦИУС» И.ШТРАУСА В ПЛАСТИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

новые технологии

Наталья Макерова СНЕГУРОЧКА, АЛИНУР И ... МУЛЬТИМЕДИА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

архитектура и театральное здание

Владимир Красильников. АРХИТЕКТУРА – СЦЕНОГРАФИЯ – МАШИНЕРИЯ . . . . . . . . . .32

Из доклада Б. Г. Кноблока. ТЕАТР И АРХИТЕКТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

гипотезы, исследования, проблемы

Шеповалов В.М. ДИНАМИКА СПЕКТАКЛЯ И СЦЕНОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

образование

Екатерина Устинова. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОСТЮМ – ОБРАЗ ВРЕМЕНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

наследие

Рауза Султанова. КОНСТАНТИН ЧЕБОТАРЕВ И ТАТАРСКИЙ ТЕАТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Луцкая. АВТОРСКАЯ РУКА МАРИНЫ СОКОЛОВОЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

память

Алла Михайлова. ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ПИМЕНОВ (1903 — 1977) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

выставки

Виктор Березкин. ПРАГА 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Станислав Бенедиктов. РОССИЯ НА ПРАЖСКОЙ КВАДРИЕННАЛЕ 2003 . . . . . . . . . . . . . . .47

Виктор Березкин. НАШИ ХУДОЖНИКИ НА ПРАЖСКИХ КВАДРИЕННАЛЕ . . . . . . . . . . . . . .48

Елена Луцкая. КНОБЛОК СЕГОДНЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

школа мастера

Ермакова Э. С. ГОЛОВНОЙ УБОР – ФОНТАНЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

меценаты и меценатство

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ РУБРИКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

3

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

НАТАЛЬЯ КАЗЬМИНА

Buttа fuоri — итал., букв. — выбрасывай

Б

утафория — изобретение замечательное. Плоть от

плоти главной театральной иллюзии — умения ими;

тировать жизнь и поражать имитацией как подлинно;

стью. Бутафор, в общем;то, — мошенник. Только дело его

прославлено в веках, а ловкость рук — вызывает восхище;

ние.

Бутафория в то же время — слово, скомпрометированное

и самим театром, когда он неумело ею пользуется, и литера;

турой, и журналистикой, где употребляется как синоним

подделки и фальши. Оно давно живет с пометкой (устар.),

а не (проф.) и чаще всего употребляется с оттенком осужде;

ния. И есть в этом доля правды.

Прочитав в воспоминаниях С. Бархина (газета «ДА», январь

2003г.) его веселую оду бутафорским фруктам и глубоко

уважая этого художника, я способна разделить его восторг

теоретически, не практически: у нас разный опыт театраль;

ных впечатлений. За последние 15 лет «мошенники» в теат;

ре (не только бутафоры, но и режиссеры, художники,

которые их направляют) подрастеряли свой профессиона;

лизм.

Если продолжать эти не вполне научные лингвистические

упражнения, можно сказать, что бутафория (хорошая, на;

стоящая — все теперь приходится пояснять) неотделима от

чувства стиля и времени. В разные театральные эпохи лю;

бовь к бутафории — скажем, в комедии дель арте, в класси;

цистском театре, в буржуазной драме XVIII века, в новой

драме века XIX, в театре Станиславского или в театре Мей;

ерхольда — была разной силы. Однако отношение од;

но — тщательное.

Нынешний театр нетщателен по определению. Причин, на;

верное, много: темп жизни, тщеславность жизни, отсутствие

канона, утилитарное, менее романтическое, по сравнению

с прошлыми эпохами, отношение к театру, более низкое

зрительское IQ, предпочтение дилетантизма профессиона;

лизму во всех гуманитарных сферах и т.д.

В бутафории как в театральном ремесле сегодня, по;моему,

царит хаос, такой же, как во всем. А в наших отношениях

с ней — известный «сумбур вместо музыки». Тут как с совре;

менной модой, которая в демократическом порыве позво;

ляет себе многое, если не все, — договориться не удается:

одни любят мини, другие — макси, одни — горькие духи,

другие — сладкие, одни ценят в вещах цвет и фактуру, дру;

гие — удобство. На одних дамах бижутерия смотрится как

бриллианты, на других — бриллианты как стеклярус. Как на;

до и как лучше? Многое решает вкус. Все оправдывает — та;

лант. Он устанавливает правила игры, и он умеет их

соблюдать.

Если, в самом грубом виде, считать, что театральная исто;

рия ХХ века;это два стилевых потока, «театр переживания»

и «театр представления», можно попробовать и бутафорию

классифицировать по тому же признаку. В театре «реаль;

ном» и «формальном» вещи существуют по разным законам.

В психологическом театре бутафория — это «второй круг

внимания» (если воспользоваться термином Станиславско;

го и немного переврать теорию), это предметы и детали, со;

здающие и формирующие среду спектакля, в которой

актеру удобней «плавать» и легче обрести верный тон. Вещи,

сохраняя здесь свою сущность, обслуживают артиста лю;

бовно, как старик Фирс — Гаева. На качество их изготовле;

ния или на их подбор, всегда обращается внимание (вспом;

ним, как тщательно относились к этой части театральной

работы основатели МХТ).

На психологической сцене, мне кажется, важно, чтобы вещи

и люди жили в согласии, «играли» в одной тональности. Ес;

ли на сцене актеры живут психологически точно, подробно,

но при этом делают вид, что едят или пьют из пустых бока;

лов, это удивляет, смущает, а то и раздражает: бутафория (то

есть в данном случае как раз обман) режет глаз. Если акте;

ры существуют психологически приблизительно, то живая

вода или та же еда «продают» их фальшь еще больше. Когда

в достоверном с точки зрения вещности и психологической

игры спектакле П.Штайна «Три сестры», в сцене именин

Ирины, русские офицеры вдруг чокнулись гранеными ста;

канами, в зале раздался вздох разочарования. Эта вроде бы

чепуха не разрушила общей иллюзии спектакля, в который

Москва тогда просто влюбилась, но кольнула неправдой.

В моэмовском «Священном огне» С.Враговой случилась дру;

гая история. Безупречно стильная среда В. Левенталя и сот;

кавшаяся благодаря этому чувственная атмосфера выдали

мхатовских актеров с головой — на таком фоне апатичная,

мало интонированная, приблизительно психологическая

игра стали казаться нестерпимой бутафорией. В некое бо;

лее сложное противоречие вошли вещи и люди, скажем,

в «Старосветских помещиках» М. Карбаускиса (художники

В. Максимов, С. Калинина). Предметная среда спектакля бы;

ла невероятно богатой. Все эти шкафчики и стульчики, та;

релочки, бутылочки, чашечки были продуманы и сочинены

с большой любовью. Опутанные цепочками столь же по;

дробных физических действий, которые актеры вязали, как

кружева, вещи и любовь к ним переполняли простенькую

жизнь старосветских помещиков необходимым для Гоголя

ароматом. Но поэзия так и не родилась: сюжет вертелся вхо;

лостую, превратившись в одну нескончаемую экспозицию.

Игра с вещами заслонила игру людей, и актеры так и не взо;

шли к философии гоголевского первоисточника. А вспом;

ните, какое ошеломляющее впечатление производило

токование живых голубей в «Первом варианте «Вассы Же;

лезновой» А.Васильева или в его же «Взрослой дочери моло;

дого человека» запах обыкновенного салата «оливье»

и настоящие струи дождя на ненастоящем оконном стекле

(художник И.Попов). Впечатление было не меньшим, чем

актерская игра, лишенная вычурности, котурнов, абсолют;

но равная жизни. (В спектакле и время сценическое было

равно реальному).

Современный психологический театр в России, конечно,

переживает сегодня кризис. (Не случайно такой единодуш;

но восторженной была реакция московской публики, на;

пример, на «Чайку» Л.Бонди: мы так уже не умеем.).

Психологический театр растерял былой темперамент, энер;

гетическую силу, никак не может попасть в нужную тональ;

ность, все больше рассказывает сюжет, а не проживает

историю.

Может быть, ко всему прочему, чтобы вернуть ему силу воз;

действия, надо возвратить его к подлинности не только лю;

дей, но и вещей? К тому, что цветы должны пахнуть, только

что выстиранное белье быть мокрым, а открываемая бутыл;

ка шампанского;стрелять.

Еще один пример — «Город миллионеров» Р.Самгина, для ко;

торого О.Шейнцис создал невероятно уютную и подроб;

ную среду. Так же уютно, тепло, не торопясь, играли

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

4

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

в спектакле И. Чурикова и А. Джигарханян. Но глаз, замечав;

ший насыщенную, «вкусную» жизнь в доме Доменико Сори;

ано, то и дело отвлекался на вид из окна его дома.

А в окне — соседние дома, балконы и улица Неаполя, кото;

рые в течение всего спектакля оставались безжизненными,

безлюдными и «спящими». И в какой;то момент безусловная

красота снова обернулась мертвой декорацией.

Это раньше из бутафорских фруктов, ненастоящих букетов

на сцене можно было составлять почти рубенсовские на;

тюрморты, и это ошеломляло. Сегодня модные в офисном

быту искусственные пальмы, цветы, плющи, фонтаны, когда

их тащат на сцену, производят впечатление китча. Сейчас,

мне кажется, их можно использовать только в ироническом

контексте. А это требует от художника очень тонкого чувст;

ва стиля, остроумия и виртуозности воплощения. Но эти ка;

чества современная сцена явно ценит мало. Для меня,

например, идея ретроспекции и мелодраматического любо;

вания, с которым А.Пономарев задумал арбузовскую «Таню»

первой редакции, так и осталась на уровне идеи. Вполне

понятно «концептуальное» нарушение масштаба и перспек;

тивы в декорации спектакля (двери, в которые входят, на;

гнув голову, кремлевская звезда, которая заглядывает в окно

арбатской квартиры, зубец кремлевской башни, который

является продолжением стены, а потом и вовсе въезжает

в комнату). Но стилизация эпохи в вещах (да и в людях) по;

казалась случайной, приблизительной, не рождающей нуж;

ной для такой затеи атмосферы, с одной стороны,

ностальгической, с другой — иронической (художник Е.Ми;

рошниченко). Лучше всех в спектакле — живой черный во;

рон. Каркает в клетке, когда ему вздумается, красив, как черт,

и безусловен, как сама жизнь. На фоне такого «матерьялиз;

ма» новая «Таня» кажется еще нематериальнее, чем у Арбузо;

ва.

В театре «формальном» у актера и вещи — отношения дру;

гие. Это не законный брак, а, скорее, гражданский, страсть

по любви. Отношения партнерские, но всегда — ощущение

грозы, висящей в воздухе, конфликта. Главное — не унисон,

а резонанс, столкновение и соперничество, «пение» на два

голоса. Но поскольку чисто «психологического» или чисто

«формального» театра у нас сегодня почти не существу;

ет, — что;то в стиле нивелировалось, а что;то намеренно

смешалось, — в отношениях вещей и людей трудно вывести

некий общий закон. Ведь даже в пределах одного спектакля

эти отношения меняются. Иногда так задумано, а иногда

происходит случайно.

Вещь — такая же, как и актер, часть замысла режиссера,

знак, ключ к разгадке, метафора, вызывающая цепь ассоци;

аций, которые обогащают понимание смысла спектакля. Ве;

щи;знаки задают масштаб, подогревают эмоции (занавес

Д.Боровского в «Гамлете», «чертово колесо» О.Шейнциса

в «Жестоких играх»). «Ключом» к разгадке были почти все

декорации Д.Лидера, даже к плохим пьесам и неважным

спектаклям: их можно было читать как режиссерскую экс;

пликацию. При этом вещь;знак может, напротив, сделать

смысл плоским, выболтать то, что держалось и должно было

держаться в тайне. Так случилось с «Антигоной» В. Агеева

(художник М. Филатова), где очень любопытно, сильно

и нетривиально был сыгран психологический поединок Ан;

тигоны с Креоном. Но в финале все актерские усилия были

сведены на нет одной;единственной вещью. Если помните,

Антигона хоронила своего несчастного брата, орудуя дет;

ской лопаткой. А в финале на сцену выходили все участни;

ки спектакля и в многозначительном молчании поднимали

вверх руки с детскими деревянными лопатками, «пророс;

шими» зелеными листочками. Естественно, бутафорскими.

По умению общаться и обращаться с вещью, варьируя ее ме;

тафоричность, одним из самых интересных режиссеров яв;

ляется, конечно, Э. Някрошюс. Примеры из его старых

спектаклей;уже классика: клавиатура рояля, по которой Ро;

мео взбегал на балкон к Джульетте; силуэт верблюда, со;

зданный из двух рогатин, куска мешковины и колокольчика

в инсценировке Айтматова; огромная линза, через которую

Елена Андреевна разглядывала крошечные географические

карты;марки Астрова в «Дяде Ване». (Художники спектак;

лей — А.Яцовскис и Н.Гультяева). Из недавних приме;

ров — «плачущая» люстра с ледяными, вместо хрустальных,

подвесками и «стекающая» с Гамлета белая рубашка.

«Жизнь» воды и камней в спектаклях этого мастера — во;

обще отдельная тема. Эти примеры только подчеркивают,

что в «формальном» театре, использует ли он в каждом

конкретном случае прямое или переносное значение ве;

щи, важны нетривиальность образа вещи и точность ос;

тавленных ей режиссером и художником значений.

В спектакле «Терроризм» (здесь режиссер К.Серебренни;

ков вместе с драматургами, братьями Пресняковыми, и ху;

дожником Н.Симоновым претендует на некое обобщение

понятия «терроризм» и образа современной жизни) ти;

пичные приметы времени: клетчатая сумка «челнока»,

электронные часы, отсчитывающие время назад, камуф;

ляжная форма и маски спецназа, оружие, взятые, что назы;

вается, в масштабе 1:1, — тут же и теряют весь свой

потенциальный метафоризм, обнаруживая лишь пошлую

бутафорную реалистичность. Нас пугают со сцены, а нам

не страшно. Потому что мы видим не жизнь, а клип под на;

званием «собачья жизнь».

Напротив, совершенно восхитительно, причудливо и при;

хотливо живут вещи в «Снах изгнания» К.Гинкаса. И дело

не только в том, что спектакль навеян поэтичными фанта;

зиями М.Шагала, а не убожеством современной улицы, как,

скажем, «Терроризм». Дело в том, как осмыслены и разви;

ты мотивы и образы художника в вещах спектакля

(сценограф М.Митрофанова). В том, как грубо выпилены

из фанеры силуэты шагаловских персонажей и как нежно

переданы черты их лиц и пластика актерами, которые «во;

дят» эти силуэты. В том, как у Шагала по воздуху летают

люди, а у Гинкаса — пиджаки и платья на длинных шестах,

которые раскачивают актеры. В том, какой насыщенной,

трагикомичной «жизнью человеческого духа» живет

в спектакле Петух, любимый персонаж шагаловских кар;

тин, — напоминая и простую птицу с витебского двора,

и символ обряда Йом;Кипура капорес, в котором петух

считается знаком искупления и раскаяния. Иллюзией со;

ответствия, полной и многозначной, в этом спектакле от;

личаются даже образы, казалось бы, напрямую

с картинами Шагала не связанные. Как, например, гигант;

ская фигура Моисея, сооруженная из талеса и белого сава;

на на шестах. (Почему;то ты совершенно уверен, что это

именно Моисей, который все;таки вывел свой народ из

Египта, когда из чрева его с усилием, подобным взрыву, вы;

брасывает людей на Святую землю.) Как белый экран,

на котором Соломон Михоэлс с актерами московского Ев;

рейского театра танцует фрейлехс, сжираемый в то же

время пламенем, которое разбрызгивает по сцене искры

и пепел.

А впрочем... Все приведенные выше примеры, на мой

взгляд, говорят лишь о том, как бессмысленно сегодня те;

оретизировать на тему «вещи и люди». И какой осмыслен;

ный, почти авантюрный и детективный сюжет может

получиться завтра именно из теоретической работы по

истории и современному бытованию бутафории в театре.

Пока могу предложить лишь банальный вывод: в руках та;

ланта, который творит, не думая ни о каких формах, воз;

можно все. Он способен хлам превратить в сокровища

Сезама, если знает заветное слово. Главная же беда, отягча;

ющее обстоятельство современного театра (и это касается

не только бутафории) в том, что «распалась связь времен»,

нарушилась цепочка преемственности стилей и умений,

все или многое стало звучать двусмысленно. Любая вещь

или реплика даже в жизни, не только в театре, выглядит

или кажется амбивалентной, т.е. может быть «трактована»

противоположным образом. И этот процесс пока что сти;

хиен.

Сегодня бутафория — это бомба. И, заводя ее механизм,

надо, хотя бы в общих чертах, представлять, где рванет.

Скрипач часами репетирует, обнимая свою скрипку. Цир;

кач часами жонглирует мячиками, а гимнастка — булава;

ми, чтобы во время выступления не «уронить» реквизит

(свою вещь). То же и с бутафорией. И с реквизитом. Это

инвентарь, с которым надо постоянно упражняться. Иначе

исчезнет беглость пальцев. И останется нашим артистам

исполнять только вольные упражнения на ковре. Хотя

и это выход: коврик и два артиста — чем не театр.

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

5

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

МИХАИЛ КУРИЛКОРЮМИН

Н

иколай Павлович Акимов как;то бросил в разговоре

фразу о выразительности сценической детали: «Как

бы прекрасно было, если бы художник мог создать

стул такой силы и выразительности, что зритель при от;

крытии занавеса зарыдал бы, увидев его». (Цитирую по па;

мяти). И сразу вспомнились и памятник из «Тени»

Е.Шварца, где конный монумент всеми четырьмя копыта;

ми опирается на капитель колонны, и знаменитая афиша

к спектаклю «Искусство комедии» — рельефная прорезная

маска (О.Целков до сих пор эксплуатирует ее в качестве

своего открытия, раскрасив белую акимовскую маску все;

ми анилиновыми цветами). Вот ведь какой силой облада;

ет образная, выразительная деталь...

В знаменитом александринском «Маскараде» огромная

культура, знания, талант позволили Александру Головину

создать детали такой силы воздействия, которые помнят;

ся и теперь после стольких лет, а я счастлив, что принад;

лежу к тем, теперь уже редким людям, которые видели

этот шедевр, да ещё много раз! Какой мебелью там была

обставлена каждая картина спектакля! Преобразованная

фантазией художника в эскизах, воспроизведенная в ма;

териале, она была полна образного смысла. Салон баро;

нессы Штраль. Вычурные стулья и угловая зеркальная

горка псевдо;рококо с фарфоровыми куклами, произведе;

ниями холодно блестящими, как и сама хозяйка. (Прото;

типом, конечно, был «роскошный» фарфор фабрики

Корнилова). А кабинетик Князя! Бомбоньерка, смесь вос;

тока, ампира и казармы. Вспоминается и подозрительно

апельсиново;розовые диваны;ложа из сцены маскарада

ит.п.

И ведь всё было художником нарисовано, каждая деталь,

мелочь, подробность быта. Просчитаны и соблюдены

архитектурные пропорции и сценические, чуть увеличе;

ны размеры каждого предмета. Прекрасно, что альбом,

изданный еще в 1941 году, сохранил всю историю спек;

такля.

Я повторяю, подчеркиваю мысль о рисунке специально.

Первым условием успеха на сцене, выразительно;образ;

ного решения были, есть и будут рисунок и живопись.

Живопись не только на холсте. Рисунок — как прекрасное

ощущение гармонии, характера вещи, ее пропорций. «Я

в течение нескольких лет собирал документы... В основу

спектакля из всего, собранного мною, ничего не было взя;

то целиком, но полученный материал послужил как бы

канвой, на которой вышивались узоры этого своеобраз;

ного спектакля» (А.Я.Головин. «Встречи и впечатления»,

1960, с.165).

Все великие мастера нашего театра несли на сцену эту

культуру, ощущение эпохи, стиля. Безвкусица, глупость,

застывшие в камне — такова дача «безобразника» Хлыно;

ва в спектакле К.С.Станиславского «Горячее сердце».

На фоне густой зелени, на террасе, разделанной под розо;

вый мрамор, стоят витые ядовито зеленые колонны, несу;

щие на себе маленькие золотые шары. Тут же кресло;трон,

нелепые золоченые львы и мраморные статуи. Целый мир

ассоциаций вызывают эти находки художника Н.П.Кры;

мова, ярко раскрывая самое существо хлыновщщины, на;

гло утверждающей свой «вкус», своё право безобразить

жизнь, природу по принципу: «ты моему ндраву не пре;

пятствуй!». И всё это выражено художником предельно ос;

тро и гармонично.

А сегодня, придя в вестибюль восстановленных по старым

чертежам двух парадных залов Кремлевского дворца, вы

видите, что стены их почему;то стали ядовито красными

и пронзительно голубыми, что совершенно не соответст;

вует их подлинным орденским цветам — спокойному

красному и строгому голубому. Но таковы, очевидно вку;

сы П.Бородина. Особенно ярко они расцвели в «парад;

ном» вестибюле. Пузатые «под малахит» колонны

разделяют овалы, в которых помещены портреты царей

такого же «стиля». Плюс золоченая мебель стиля «а ля

рюс». Так смыкаются вкусы подрядчиков.

Между тем, обостренное чувство стиля, тонкость колори;

стического строя уже были известны крепостным масте;

рам фабрики Гарднера, где в ХУШ веке были созданы по

эскизам художника Г.Козлова знаменитые орденские сер;

визы. Все эти тонкости необходимо знать художнику

театра.

В спектакле «Смерть коммивояжера» (Александринский

театр, 60;е гг. XXв.) страшную сцену в ресторане худож;

ник Александр Тышлер помещает в каменный кирпичный

мешок, а белую мебель, сваренную из тонких трубок,

и кресло;паук заканчивает подлокотниками в виде обни;

мающих героя рук с белыми ладонями. Не вырваться из

этих страшных объятий Вилли Ломену, герою пьесы

А.Миллера.

Вы скажете: «Это было давно!». Ну, тогда пример совре;

менного блестящего мастера с его изысканно красивыми

рисунками, наконец;то опубликованными в книге А.Ми;

хайловой и Р.Кречетовой. Да, речь идет о Давиде Боров;

ском. Детали в его спектаклях всегда неожиданны и полны

поэзии: будь это грандиозный вязаный занавес в «Гамле;

те» или детали деревенского быта в «Деревянных конях»:

запах только что вымытого пола, домотканые, плетеные

дорожки, горлачи и крынки, висящие на зубьях бороны....

ВЕЩЬ НА СЦЕНЕ:

ОБРАЗ И СТИЛЬ

(МЫСЛИ ВСЛУХ)

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

6

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

«Но такого в жизни не бывает!», — скажет вам

адепт реализма. Однако реализм может иметь

в театре множество обличий. Дело только в та;

ланте и подлинном ощущении сцены.

Зеленые венские стулья в «Дачниках» Горько;

го — находка Эдуарда Кочергина, а стулья для

«Трех сестер» у него совсем уже другие и по ри;

сунку и по цвету. Ощущение стиля, жанра — не;

преложное свойство художника театра.

«Бутафорский хлам в декорациях, костюмах

и мебели часто тянет актера к таким же бутафор;

ским приемам игры, то есть бессмысленной бол;

товне текста или фальшивой декламации»

(Алексей Попов. Художественная целостность

спектакля, М., 1959. с.131).

Как современно звучат эти слова!

В одном из недавних «Маскарадов» на сцене со;

лидного театра видел чудовищные гибриды раз;

ностильных и разновременных элементов

мебели. А мы;то пытаемся указать студентам чис;

то русские особенности стульев конца 17;го века,

скопированных с немецких образцов, где всё на;

ивно и трогательно исполнено. Свободно и не;

ровно резали орнамент, лишенный сухости

образца. А отличие русского ампира от его фран;

цузского родителя? Такие наивные стулья помес;

тил В.Дмитриев в «Горе от ума» (в том же, кстати,

старом театре). Их крепостное исполнение пол;

но невероятного обаяния.

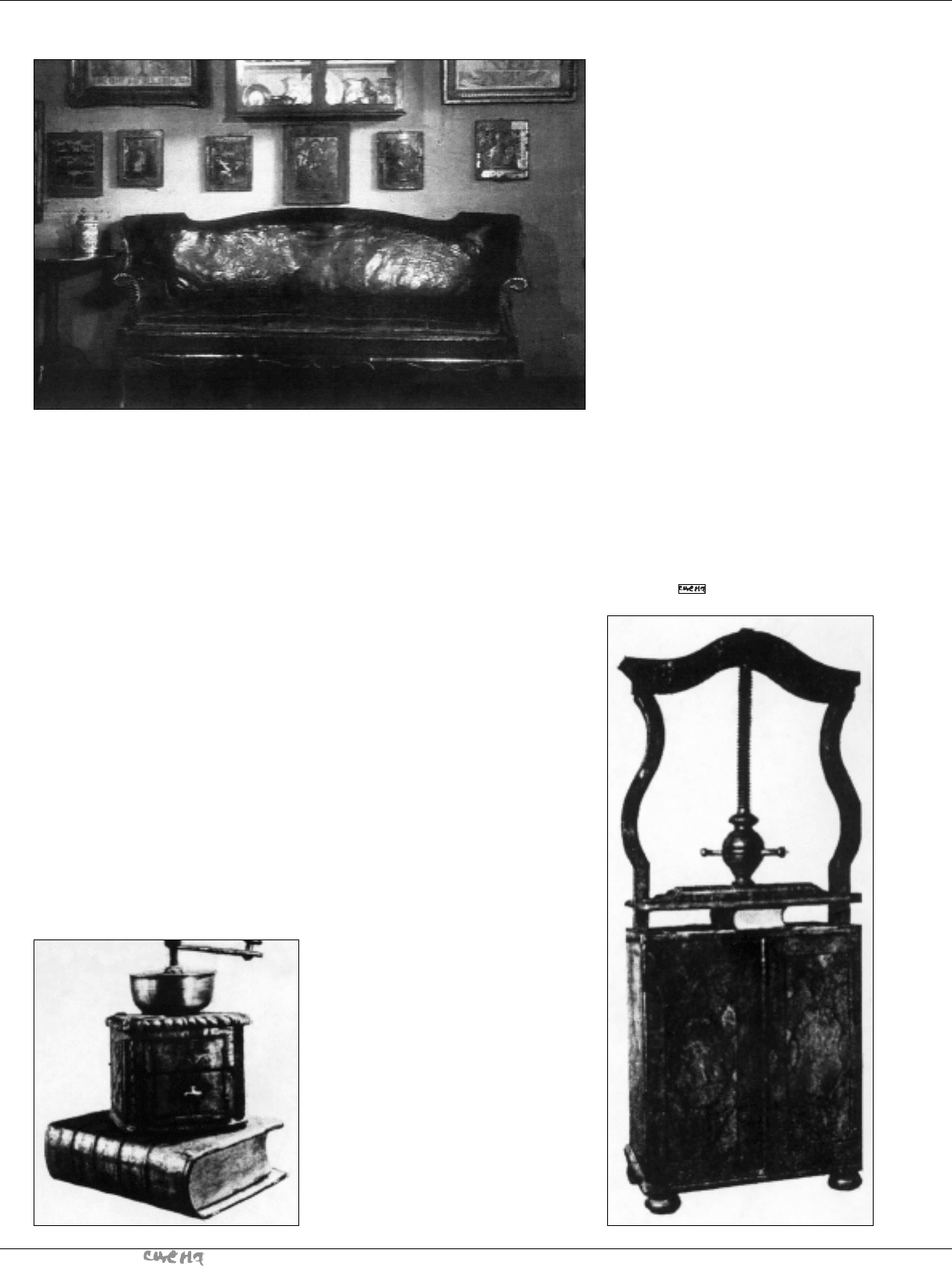

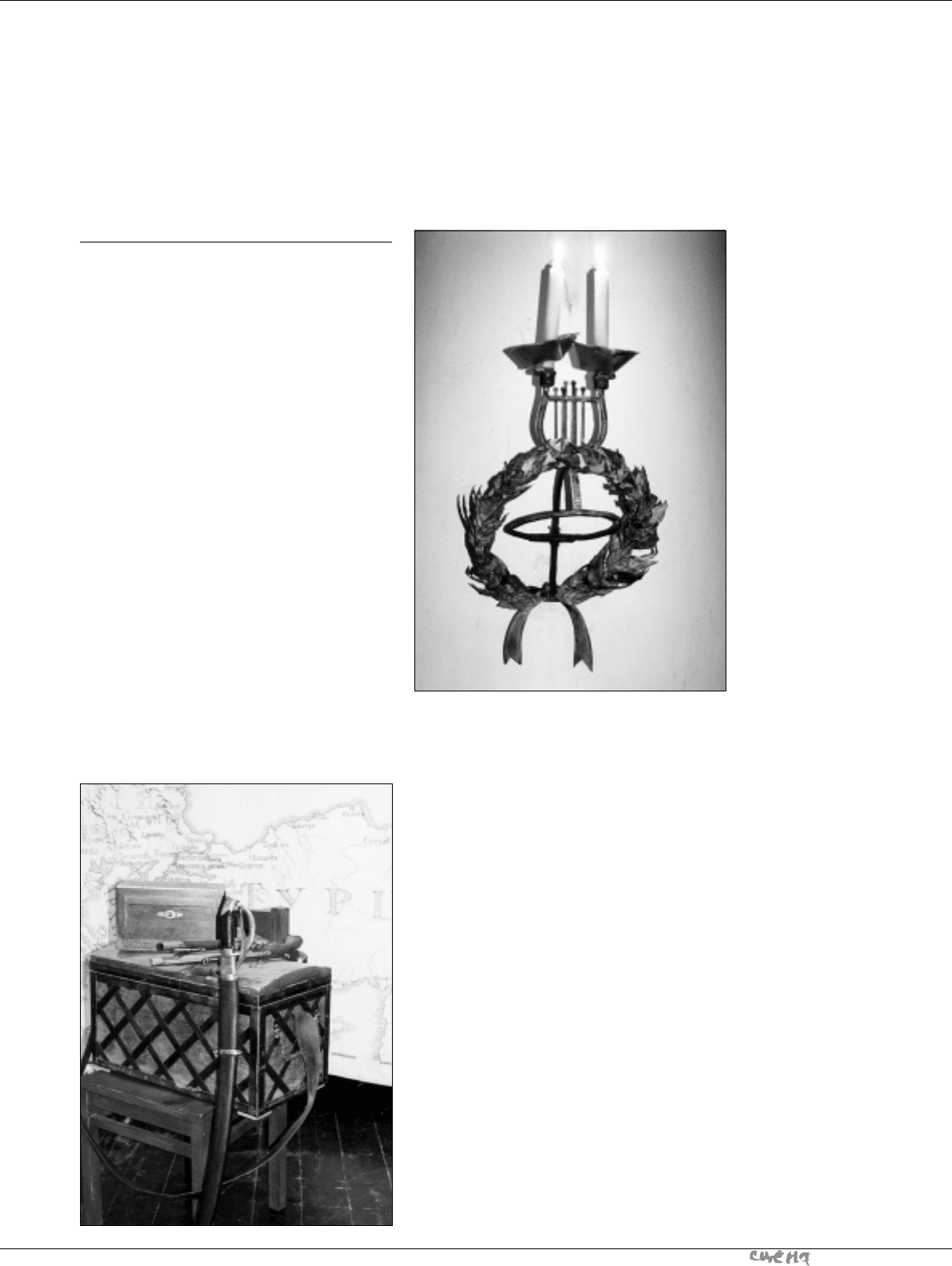

Вся эпоха может быть сконцентрирована в од;

ной вещи. Вот голландский пресс для белья, пол;

ный изысканной пластики. А трон;кресло эпохи

Ренессанса итальянского кардинала — значите;

лен и торжествен. Мягко плывущие формы гол;

ландской мебели — сложное сочетание форм,

изысканных по силуэту. Редчайший диван пет;

ровской эпохи — весь, как скульптура Генри Му;

ра. Подлинная, жесткая как седло кожа, помогает

уютно чувствовать себя на нем. Красив цвет этой

старой морщинистой коричнево красной кожи.

Напоследок не могу не вспомнить неосуществ;

ленную работу Владимира Егорова к фильму

«Волки и овцы». Её меньше знают, а подход ху;

дожника к вещи, к образной детали в фильме

и спектакле принципиально не менялся. «Волки

и овцы» — это подлинная энциклопедия русско;

го быта и образного обаяния. В комнате Мурза;

вецкой, «особы, имеющей большую силу

в губернии», все полно очаровательных деталей.

Вот стол;бюро, плод блестящей фантазии худож;

ника. Он плавным полукругом ограничивает

пространство слева, находя себе ритмический

ответ в полукруге изразцовой печи;лежанки.

В глубине киоты с образами. На стене портрет

знатного предка, утверждающий незыблемость

принципов хозяйки. Над дверью — обильные за;

пасы варений и солений. И далее — ряд точных

деталей: бювар и счетные книги, кофейный сер;

виз, подушки на лежанке. А рабочее кресло?! Его

подлокотники;лапы цепко, подобно хозяйке, ух;

ватывающие добычу. При всей исторической

и бытовой достоверности этой вещи (такой

трон;кресло Петра I стоит в Летнем дворце), она

стала зрительным центром, до конца определяю;

щим характер Мурзавецкой, ханжи, «у которой

ума на пятерых мужчин хватит». Силой своей ху;

дожественной изобретательности, знанием,

культурой .Егоров лепит портрет хозяйки. А ведь

в ремарке у Островского есть только: «зала, меб;

лированная по;старинному». Собрав рассыпан;

ные в тексте намеки на обстановку дома,

художник создает неповторимую по настроению

декорацию.

Лев Толстой в беседе с Константином Игумновым

заметил, что в искусстве наиболее важно не ска;

зать ничего лишнего, а только дать ряд сжатых

впечатлений. Из этой формулы многие взяли

только одно определение: «сжатых». В моду во;

шли пустые сцены с убогим набором типовых де;

талей. И всё, с чем боролись большие мастера,

возвращается в театр. В таких пустых простран;

ствах можно играть любую пьесу. Появилось что;

то вроде «дежурного пространства», повторение

известных штампов Х1Хвека с его «дежурными»

декорациями на любой случай («зала», «замок»,

«хижина» и т.п.). Но впоследствие театр повернул

к подлинному, к живому...

Следует заметить, что лаконизм рождается

в результате большого отбора, композиционной

выстроенности пространства, а не арифметичес;

кого уменьшения количества деталей. Лаконизм

не всегда связан с таким сокращением. На приме;

рах работ А.Головина можно видеть, как, мастер;

ски организуя сравнительно большое количество

деталей, художник умело выделяет среди них ос;

новные, опорные, подчиняя им все остальные.

Пестрота маскарада, великолепно сгармониро;

ванные по цвету элементы этого мишурного ми;

ра, сменяются строгими интерьерами дома

Арбенина и, наконец, светлой полосатой нежно;

стью голубо;белых стен, кружевным занавесом.

Но ведь это великий художник;живописец. Все

эти тонкости необходимо знать художникам теа;

тра. А сценографам?

На мой взгляд, эту проблему современной сцены

удачно сформулировала молодая художница

Надежда Яшина в каталоге молодежной выставки

«КЛИН»:

«Девиз: художник во всём!

Профессия: сценограф? Нет!

Профессия: художник, мастер? Да!

Если ты художник, ты должен уметь всё — на+

писать портрет, оформить спектакль, сле+

пить скульптуру, быть модельером.

А если, работая в театре, ты не можешь напи+

сать картину, — ты не художник, а всего лишь

сценограф!».

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВА

Д

етали... аксессуары... оформительские мелочи... Теат;

ральный зритель, как правило, не придает им особо;

го значения и на вопрос: «что такое реквизит?» —

вполне может задать встречный: «Это столы и стулья, что

ли?» Действительно, зачем вдаваться в ненужные подробно;

сти? Разве имеет значение из какого металла сделан порт;

сигар главного героя и написано ли что;нибудь на клочке

бумаги, дрожащем в руках героини? Неужели важно очки

или пенсне носит вот тот чудаковатый персонаж? Ах, пра;

во слово, все эти бесконечные баночки;скляночки, книжеч;

ки;конвертики, очечки, тросточки, зонтики... все это такие

мелочи!

Но вот ведь парадокс, именно «мелочи» одними из первых

появляются в руках актеров в период репетиций. Еще толь;

ко обозначены будущие декорации и крайне условны кос;

тюмы, но актер уже неловко, трогательно и слегка

надменно запрокидывает голову, смотря сквозь очки, сидя;

щие на кончике носа; а актрисы учатся не ходить — плыть

— с тяжелыми коромыслами на плечах. Неудивительно,

ведь детали помогают актеру почувствовать себя в образе,

влияют на его пластику, становятся, наконец, неповтори;

мым штрихом внешнего облика персонажа. Но и это еще

не все. Детали уточняют, корректируют мир, созданный

фантазией сценографа, становятся финальным акцентом,

придающим сценическому вымыслу ощущение подлинно;

сти. Особенно выразительны детали в малом пространстве,

где зрители и актеры сосуществуют в непосредственной

близости друг от друга, и где даже подозрение на ложь чув;

ствуется и воспринимается гораздо острее.

.... Шурша накрахмаленными юбками, впархивает, после не;

скольких лет отсутствия, в свой постаревший без людей

дом героиня спектакля «Семейное счастие» (театр «Мастер;

ская Петра Фоменко»). Она привычно скользит между об;

лаченной в чехлы мебелью, на ходу срывая одно покрыва;

ло за другим; распахивает шторы, морщась от потревожен;

ной пыли; задумчиво проводит пальцем по крышке рояля...

«Ах, Покровское, Покровское...» И пыль легким облачком

повисает в свете софитов, и тоненький след, прочерчен;

ный маленькой женской ручкой, остается на запылившем;

ся рояле... Небольшие усилия реквизиторов (особый

способ напыления), поддержавших игру актрисы достовер;

ностью пыльных вещей, и начало доверительным отноше;

ниям между сценой и залом положено. Прихотливое

кружево режиссерских мизансцен дополняется скрипом

половиц и шорохом юбок; печальная красота грязно;розо;

вых, со следами потеков стен имения оттеняется изящест;

вом и лаконизмом населяющих его вещей... в игровое

пространство сцены проникает воздух реальной жизни.

«Воздух», «атмосфера» — слова, занимающие в лексиконе

Петра Фоменко одно из самых почетных мест. По мнению

режиссера, без «чувственного ощущения атмосферы» ни

одна, даже самая виртуозно сочиненная мизансцена не на;

полнится жизнью, не задышит легким дыханием. И подчас

чтобы вдохнуть в строгие режиссерские конструкции эту

«невыносимую легкость бытия» необходимо населить сце;

нический быт мелочами, создать пространство для жизни,

а не только для игры, впустить на сцену аромат свежего

хлеба, шорох сухих цветов, хруст ломаемых баранок, запах

курящегося ладана...

Этим воздухом, напоенным столь подлинными, столь

земными запахами и звуками, в силу крохотности прост;

ранства, дышит в «Мастерской» не только сцена, но и зри;

тельный зал. И остаться безучастным, когда так легко

дотронуться до вещей, расслышать едва уловимые движе;

ния воздуха, когда можно стать не просто зрителем,

но в какой;то мере соучастником творения театрального

чуда, — согласитесь, практически невозможно.

7

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

О ДЕТАЛЯХ В ДЕТАЛЯХ

Головной убор из спектакля

«Египетские ночи»

Из реквизита к спектаклю

«Война и мир. Начало романа»

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

Однако открывая перед зрителями двери своей «мастер;

ской чудес», авторы спектакля тем самым берут на себя

большую ответственность. Не обмануть доверия, не пре;

вратить мечту в бутафорию. Вот почему Фоменко и поста;

новочная группа «Мастерской» так требовательно

относятся к точности, «взаправдошности» деталей. Пироги

из пенопласта и яблоки из папье;маше, допустимые в реа;

лиях большой сцены и зрительного зала на полторы тыся;

чи мест, здесь просто невозможны.

Почти музейная достоверность вещей, созданных бутафо;

рами или найденных стараниями художников (не секрет,

что художники и реквизиторы — завсегдатаи барахолок

и антикварных лавок) это не желание создать иллюстра;

цию к учебнику истории, но стремление привнести в ус;

ловность сценических построений аромат подлинности.

Вот лишь одна история. Героиня спектакля «Война и мир»

— маленькая княжна Лиз Болконская — должна была,

по замыслу режиссера, ни на минуту не расставаться со

своим мешочком с рукоделием. Но как выглядел подобный

ридикюль в начале XIX столетия и как, оставаясь верным

эпохе, сделать эту вещь функциональной и, одновремен;

но, театральной? Поданная художником идея (мягкая су;

мочка на веревочном ремешке) стала ориентиром. Труды,

посвященные быту дворян XIX столетия — настольной эн;

циклопедией. Музеи и выставки — наглядным пособием.

В результате исторически точная форма была не скопиро;

вана, а творчески преобразована: найден оптимальный

размер и подобран цвет, совпадающие с общей тонально;

стью костюма. Так был создан аксессуар пусть не дословно

точный, но верный по духу и не выглядящий диссонанс;

ным в реалиях данной постановки.

Часто при невозможности построения подробных декора;

ций точно найденная деталь — это штрих, помогающий

домыслить картину в целом. Например в спектакле «Се;

мейное счастие» вещи и предметы не создают, а обознача;

ют место действия. Легкая переносная конторка —

рабочий кабинет. Миниатюрный столик, на котором тес;

нятся аккуратная коробочка для папирос, тяжелая, но эле;

гантная пепельница, тонкий длинный мундштук

и зажженная свеча — комната героини. Уютный диван

с наброшенным на него пледом, накрытый белоснежной

скатертью стол для чаепития, рояль... маленькие островки,

рисующие образ большого дома.

Однако стремление к подлинности деталей ни в коей ме;

ре не означает тяги к бытовому натурализму. Так, в спек;

такле «Египетские ночи» Фоменко предлагает актерам

и зрителям вместе поиграть в предлагаемые обстоятельст;

ва, заданные пушкинской темой: «Клеопатра и ее любовни;

ки». Здесь театральность, возведенная в квадрат (актеры

представляют праздных завсегдатаев светского салона,

изображающих античных героев), диктует немного несе;

рьезный подход к работе с деталями. Условность выступа;

ет как художественный прием, и при таких правилах игры

декоративная деталь (двурогий светильник) вполне может

стать головным убором, а пышное пиршество обозначить;

ся намеком: актеры смачно облизывают пальцы, отправив

в рот воображаемые яства. Настоящие кушанья не нужны.

Точно также в другой постановке Петра Фоменко — спек;

такле «Одна абсолютно счастливая деревня», созданном по

одноименной повести Бориса Вахтина, — полусказочная;

полупритчевая реальность вахтинского вымысла наложи;

ла отпечаток нескрываемой условности на использование

многих элементов сценического оформления. Здесь Чер;

ная коза — это старая шуба, заботливо прижимаемая од;

ной из деревенских баб к груди. Легкокрылые бабочки —

лоскутки тончайшего шелка, прикрепленные к проволоч;

ному «стебельку» (неуловимое движение пальцев и бабоч;

ки начинают трепетать в актерских руках). А протекающая

через деревню река — длинная полоса ткани, змеей изви;

вающаяся вдоль деревянных мостков, да шайки и корыта,

наполненные водой.

Подлинные предметы, выступая в несвойственной им ро;

ли, тем не менее смотрятся естественно и органично в со;

зданном режиссером мире. И здесь уже невозможно

безнаказанно перешагивать через лежащее на полу полот;

но: речка все;таки. Только по деревянным мосткам, пересе;

кающим сцену из конца в конец. Ну а уж если оступился,

не обессудь — вода... мокро... И от того, насколько искрен;

не верят актеры в реальность этих условных обстоятельств

зависит, поверят ли зрители в рассказываемую на сцене

историю.

Конечно, детали — лишь оттенок в палитре, создаваемой

художником;постановщиком. Но оттенок, который обязан

быть неизменно точным, единственно верным... Ведь если

даже зритель заметит не все нюансы, обратит внимание не

на все детали, они все равно сыграют свою роль: негром;

ко, исподволь повлияют на зрительское восприятие.

8

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

М. Данилова. Эскиз костюма

Критона к спектаклю

«Египетские ночи»

Токарный станок князя

Болконского из спектакля

«Война и мир. Начало романа»