Абрамова Г.С. Возрастная психология. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

основание для действия.

Какие это понятия?

Прежде всего понятие будущего времени, понятие причинности; понятие

ответственности; понятие нормального человека; я не выделяю всего

многообразия понятий, присутствующих в обосновании воздействия, а только

те, которые актуально представлены в педагогических позициях.

Особенность этих понятий состоит в том, что они позволяют человеку

удерживать целостную картину процесса воздействия, его результатов, целей,

средств, места каждого из участников взаимодействия.

Систематизируя данные наблюдений и результаты анализа протоколов

психологических консультаций, можно выделить следующую закономерность в

использовании понятий людьми, занимающими разные педагогические

позиции.

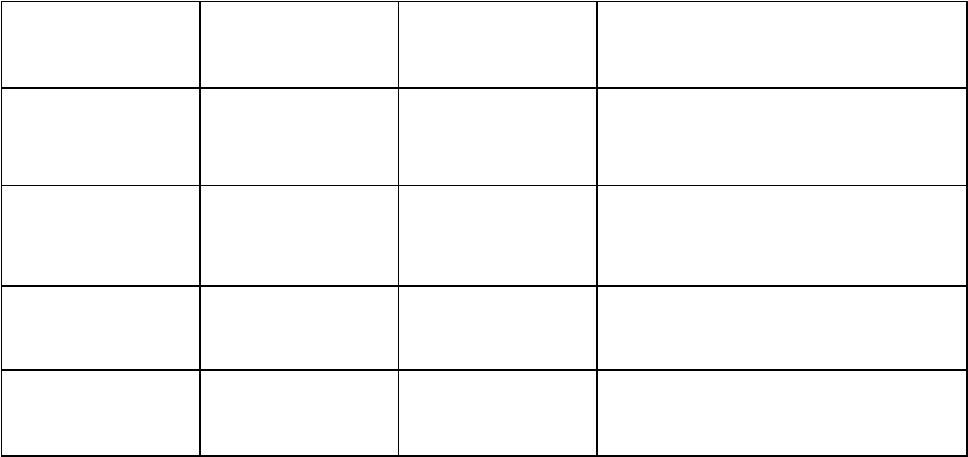

Пед. позиция,

понятие

«Делай, как я» «Давай сделаем

вместе»

«Давай подумаем вместе, как

нам сделать»

Будущее

время

Определяется

моим настоящим

Вероятностно Для каждого человека свое,

определяется его историей,

событиями его жизни

Ответственность Принадлежит

одному человеку

Распределяется

поровну

Личная, персонифицированная как

проявление экзистенциальности

человека

Причинность Механически

детерминирована

Механически

детерминирована

суммой усилий

Относительность степеней

свободы; принцип обратной связи

Нормальный

человек

Такой, как Я Такой, как Я Способный жить среди людей

самостоятельно

Эти понятия осваиваются участниками взаимодействия в разной степени

и создают бесконечное число разнообразных индивидуальных вариантов

воплощения позиции в конкретные действия.

Уровни освоения понятий разными участниками взаимодействия

позволяет описывать психологическое содержание педагогической позиции как

проявление экзистенциальных переживаний. Именно эти переживания

составляют чувственную основу формирования понятий, степень владения

содержанием этих понятий показывает как глубину переживаний, так и их

осознанность.

Думаю, что эти понятия можно отнести как к разряду аксио-логических,

так и аксиоматических, определяющих устойчивость как картины мира, так и

целостность Я. Эти понятия выполняют в жизни человека роль, аналогичную

роли теорий в физике. Марио Буже говорил об этом так: "Ученый проверяет

свои теории, сопоставляя их с наблюдаемыми данными, многие из которых

могут быть поняты в свете именно тех теорий, которые он проверяет. Иначе

говоря, если для проверки наших физических идей необходимы опытные

данные различных видов, то эти опытные данные еще не являются референтами

упомянутых идей. Искомым референтом физической идеи является реальная

вещь. Если случается, что эта конкретная вещь оказывается нереальной, то тем

хуже для идеи"

1

.

Говоря другими словами, если идеи будущего времени, ответственности,

причинности и нормальности, которыми пользуется человек в воздействии на

другого человека, не совпадают с наблюдаемой им психической реальностью,

он сталкивается с фактом существования у себя идей, не отвечающих ей. Но

тут-то и начинается трагедия возможного отождествления себя, своих идей

(понятий) со свойствами психической реальности. Например, взрослый

переживает непослушание ребенка как свое бессилие, так как механически

понимает причинность своего воздействия на него. Ребенок переживает такое

воздействие взрослого как собственную ненормальность, так как переживает

свое несоответствие требованию быть как взрослый, ребенок переживает идею

своей ненормальности как отказ взрослого любить его и тому подобное.

Осознается эта трагическая ситуация и подобные ей крайне недостаточно,

и причины трагизма настолько далеки от идей, понятий, которые их

порождают, что создается иллюзорный мир, искажающий и содержание

понятий, и сами понятия. Так, понятие будущего времени может быть

поглощено идеей похожести ребенка на кого-то из членов семьи, а понятие

ответственности почти полностью уничтожено понятием* материального

обеспечения жизни; у понятия причинности есть шанс быть поглощенным

понятием судьбы, а понятие нормального человека исчезает в обобщении "все

люди".

Человек, переживающий трагедию несоответствия реальности его идеям,

его понятиям, сталкивается не только с реальностью как таковой (иногда даже

говорят, что он осуществляет прорыв в нее), но он одновременно встречается и

с собственной структурированностью, если хотите, жестокостью, — с теми

своими качествами, которые порождают сопротивление свойствам реальности.

Это трагические точки возможного качественного изменения содержания

понятий в двух полярных направлениях: 1) в направлении

переструктурирования реальности и содержания новой идеи и 2) в направлении

отказа от реальности и создания более простой структуры на основе уже

имеющейся идеи. В конкретных фактах жизни это выглядит следующим

образом: движение человека в первом направлении связано с поиском им новой

информации и новых способов ее обработки (например, обращение к

специалистам, к науке, к искусству для более полного познания свойств

1

Буже М. Философия физики. — М., 1975. — С. 21-22.

психической реальности);

движение во втором направлении выражается в поведении,

напоминающем действия страуса, когда он в минуты опасности прячет голову в

песок, — это сознательное ограничение информации, предельная

селективность, избирательность ее восприятия и переработки, только в свете

уже имеющейся структуры собственной позиции.

Трагизм ситуации состоит в том, что оба направления качественного

изменения понятий могут (с известной степенью ограничения) помочь человеку

в осуществлении его позиции воздействия на другого человека. Если первое

направление — это движение к мудрости и целостности восприятия своей

жизни и через это осуществление воздействия, то второе направление — это

движение к эгоизму и эгоцентризму, конкретизирующихся в силе упрямства

при воздействии на другого человека. Выбор между этими двумя

направлениями как сознание своего вектора движения к реальности и к

собственным идеям о ней не представляется мне простым делом, так как он

связан с глубиной переживаний своей позиции и ее соответствия своим

экзистенциальным чувствам и чувствам другого человека.

Кроме того, многочисленные исследования не раз доказывали тот факт,

что "анализ действительности с помощью понятий возникает значительно

раньше, чем анализ самих понятий"

1

.

Применяя понятия для структурирования своей позиции во

взаимодействии с другими людьми, человек получает возможность двигаться в

разных уровнях обобщения реальности, переживая их как соответствие или

несоответствие своему опыту. В этом опыте может не оказаться осознанного

экзистенциального переживания (или оно будет представлено крайне бедно),

что будет одним из препятствий для движения человека в своей психической

реальности, так как форма (например, понятие о нормальном человеке или

причинности) не найдет соответствующего ей содержания и останется

пустотой. Это известное, уже обсуждавшееся нами явление, возникновение

иллюзорного мира — призраков, симулякров.

Собственной теорией, отражающей его позицию воздействия, обладает

каждый человек. Выраженность ее в слове не обязательно связана с глубоким

пониманием содержания этого слова-понятия, важно, что слово, выполняя свою

символическую функцию, позволяет анализировать действительность, а значит,

осуществлять выбор средств в воздействии на другого человека. Когда ребенок

говорит, что встретил бабу ягу, а соседка плохая, он не только произносит

знакомые слова, он с их помощью анализирует (в доступной ему форме)

психическую реальность, возникающую для него при взаимодействии с другим

человеком, он определяет свою позицию, обосновывает через нее воздействие

на другого — "бабу ягу" или "плохую". Маркировка переживания словом

выполняет важнейшую задачу — задачу фиксации позиции, определения

дистанции с другим человеком, обоснования воздействия.

Наверно, поэтому многие оценочные слова, произносимые человеком в

1

Выготский Л.С. Мышление и речь. — Собр. соч. — М., 1982. —С. 177.

адрес других людей, в адрес себя, в адрес жизни в целом, выполняют роль

символа его философии, в этом смысле они похожи на формулы, например в

физической теории, так как обладают большой степенью обобщения. В то же

время, как и формулы, понятия-слова могут быть нескольких видов в

зависимости от их связи с психической реальностью. В целостном мире

человека они объединены и систематизированы по принципам построения

теории — идей, отражающих картину мира и Я.

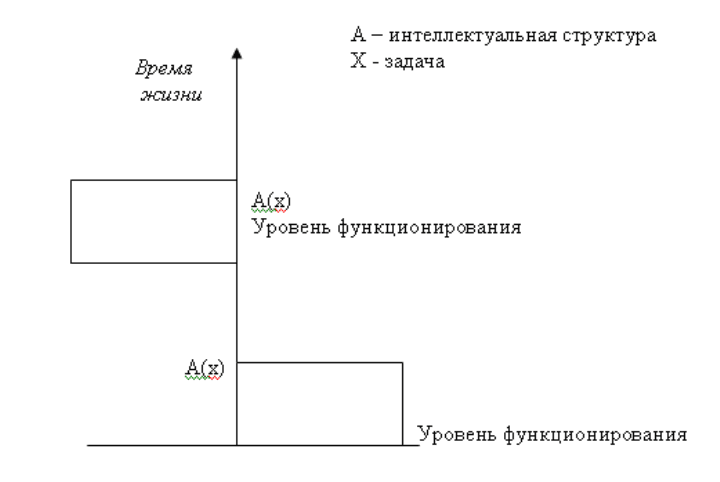

Мне очень нравится классификация формул, предложенная М.Буже

1

для

описания физической теории, думаю, что можно провести аналогию с

существованием понятий, выполняющих роль формул в конституировании

позиции человека во взаимодействии с другими людьми.

Маркировка человеком своей позиции во взаимодействии, например Я —

маленький, создает ситуацию формулы, которая может содержать

первоначальные предположения выгоды из этой позиции, а логические

следствия могут быть связаны с потреблением помощи другого человека.

Предположение о выгоде может включать несколько гипотез, например о

слабости и беспомощности маленького. Из этих же предположений рождаются

другие, например об обязательности внимания со стороны других людей. Под

предварительные предположения могут собираться фактические данные,

например подарки, пища, развлечения. Через первоначальные предположения

возникает и определение, например других людей как "хороших" или "плохих".

Гипотезы о слабости и беспомощности себя — маленького могут создать,

например, предпосылки для утверждения закона "Мне все должны" и к

появлению вспомогательных гипотез, например гипотезы о том, что не надо

ничего предпринимать для развития своей силы и защищенности (гипотеза

ценности инфантилизма).

Я привела только один пример для демонстрации возможной целостности

теории, выраженной в простой словесной формуле.

Хотелось бы показать читателю, что теории, идеи, понятия не только

придают целостность картине мира и Я человека, но они и сами обладают

возможностью воздействовать на реальность за счет той избирательности,

1

Буже М. Философия физики. — С. 55.

которую приносит любое обобщение. "Если я знаю, что все кошки серы, то этот

рыжий зверь уже не может быть кошкой" — это принцип проявления теории

при встрече ее с реальностью. Кто уцелеет в этой встрече — реальность или

теория? Обычно на этот вопрос нет однозначного ответа.

Если педагогическая позиция (теория) не совпадает со свойствами

реальности, к которой она обращена, реальность может плакать, кричать,

насмешничать — убегать и ускользать от теории, так они переживают встречу

друг с другом.

Если же педагогическая позиция (теория) совпадает со свойствами

реальности (что бывает редко, но бывает), то появляется чувство понимания и

аутентичности, которые, наверное, сродни переживанию полноты жизни и

доверия к собственному мышлению.

Может быть, к счастью, что как индивидуальные человеческие теории,

воплощающиеся в позициях, так и научные теории претерпевают изменения, те

изменения, которые Ст. Тулмин

1

называл концептуальными и пытался

выяснить их причины. Если на уровне индивидуальной жизни человека это

связано со встречей с реальностью, то для науки — как социального института

— это весьма непросто.

Любая научная инициатива обеспечивает людям, которые ее

воспринимают, широкий спектр возможностей для рационального выбора

суждений по поводу новой идеи, концепции или теории. Существуют и вполне

обоснованные сомнения в объективности науки. В действительной практике

могут существовать серьезные различия в целях объяснения, выдвинутых

разными людьми, даже если они работают в одной и той же дисциплине, в один

и тот же исторический период.

Крупные ученые-новаторы оставляют свой след в истории науки

благодаря их попыткам построить как общую теорию предмета, так и работой

над специальными теориями, отражающими его отдельные свойства.

Наличие общей теории предмета делает его существующим не только для

исследователя, но и для тех, кто будет воспринимать результат его работы даже

в отдаленное историческое время. У возрастной психологии сравнительно

недлинная (для науки) история, но и в ней общие теории были и есть, о

некоторых из них поговорим.

1

'Тулмин Ст. Человеческое понимание. — М., 1984.

ГЛАВА IX

О великих теориях:

Ж.Пиаже и Л. С. Выготский

Необходимость объяснительных схем в психологии

ведет нас к применению в ней аксиоматической логики и,

таким образом, к построению психологики. Ее задачей является

построение средствами алгебры логики дедуктивной теории,

объясняющей некоторые экспериментальные открытия

психологии, а не обоснование логики на основе психологии.

Ж. Пиаже

Если...знаковая организация — важнейший

отличительный признак всех высших психических функций, то

естественно, что первым вопросом, встающим перед теорией

высших функций, является вопрос о происхождении этого типа

организации.

Л. С. Выготский

Работы Жана Пиаже и Льва Семеновича Выготского сегодня невозможно

представить изолированно друг от друга в истории возрастной психологии. Они

как колоссы, на которых держится все здание этой науки.

Я буду писать об их основных идеях, оказавших и оказывающих

плодотворное влияние на сотни исследований детства и более почтенных

периодов жизни человека на протяжении уже почти столетия.

Жан Пиаже

(09.08.1896-16.09.1980)

Как пишут о нем в энциклопедиях — "швейцарский психолог, создатель

операциональной концепции интеллекта и генетической эпистемологии".

Человек, писавший загадочным языком о самом загадочном и

таинственном — о развитии мышления. Человек, соединивший в своем

мышлении о мышлении логику, математику, биологию, философию,

психологию и так далее и тому подобное, создавший в науке все, что можно

создать: ее предмет, метод, теорию — феноменологию и онтологию. Человек,

увидевший в ребенке проявление его сущностных сил и переживший

невыразимость ее человеческим языком для постижения другими. Человек,

написавший целую библиотеку работ об узнаваемых событиях, таких, как

мышление, человек, о котором написана целая библиотека работ... и эти

скромные страницы.

Любую теорию пишущий о ней понимает так, как умеет понимать,

поэтому читателю придется согласиться с тем, что это пересказ с точки зрения

автора этого текста.

Сам Пиаже однажды сказал, что он всегда стремится к тому, чтобы

определить значение активности Я и свойств объекта, ее ограничивающих в

процессе приобретения человеком знаний. Разрешить эту проблему он пытался

с помощью созданного им экспериментального метода.

Итак, Пиаже интересовало теоретическое и экспериментальное

исследование качественного развития интеллектуальных структур. Его труды

отличаются от работ других специалистов в этой области интересом именно к

интеллекту, а не к другим свойствам психической реальности.

Пиаже является генетическим психологом, изучающим онтогенетические

изменения в духе традиций его великих предшественников — Хелла, Штерна,

Болдуина, Шарлотты и Карла Бюлеров, Бине.

Для него важно изучение изменения параметров интеллекта в отношении

к их предшествующему и последующему состояни-ям. Таким образом,

последовательно сравниваются состояния в их качественном изменении,

другим же обстоятельствам, влияющим на их изменение, внимания уделяется

меньше.

Пиаже изучает структуру интеллекта, отделяя ее от функции и

содержания. Понятия структуры, функции и содержания интеллекта на

протяжении многолетней работы уточнялись, обобщались, конкретизировались

Пиаже, но в целом не претерпели качественного изменения за время его

научной работы. Функция — это способ (каким образом?), которым человек

осуществляет познание содержания, это внешнее поведение, по нему можно

судить об осуществлении функции, а структура — это представление

исследователя о свойствах интеллекта, его объяснение наблюдаемого

поведения.

В поздних работах Пиаже структуры интеллекта чаще всего описывались

в терминах логической алгебры и теории равновесия. Его внимание как

исследователя в большей степени привлекали структуры, но он занимался

также анализом функций и содержания и при этом выделил функциональные

постоянные — организацию и адаптацию (ее компоненты — ассимиляция и

аккомодация). Эти функциональные постоянные (речь о них ниже) позволяют

обсуждать изменения структуры.

Описывая изменения в структуре интеллекта как его качественные

преобразования, Пиаже пользуется делением потока жизни на стадии —

отрезки времени, обладающие качественным сходством и отличием. Важное

свойство стадий развития в том, что они сохраняют постоянную

последовательность при появлении в истории жизни человека, это подобно

развитию цветка — сначала почка, потом бутон, цветок, плод.

Так и стадии развития интеллекта — их последовательность неизменна,

иначе нет смысла говорить о них как о стадиях развития. Для Пиаже важна

последовательность их появления, а не физический возраст человека, когда

возникает поведение, соответствующее стадии. Кроме того, Пиаже постоянно

писал о том, что интеллект одного и того же человека при решении им

жизненных задач не обязательно работает на одном и том же уровне, то есть в

интеллекте отдельного человека есть как бы разные этажи, перемещение по

которым связано с решением конкретных интеллектуальных задач.

Итак, важнейшее свойство стадий интеллекта — в неизменности их

последовательности.

Другое важнейшее свойство стадий состоит в том, что структуры ранней

стадии включаются в структуры последующей. Третье важнейшее свойство

стадии интеллекта — ее целостность, обусловленная высокой степенью

взаимосвязи ее отдельных элементов.

Цель Пиаже как ученого и состояла в отыскании таких структурных

целых, отличающихся большой абстрактностью и общностью,

характеризующих интеллект на разных уровнях его развития.

Пиаже описывает процесс развития как неоднородный, имеющий свои

слабые и сильные стороны в каждый момент становления стадии: эта

неоднородность связана с проявлением стабильности той или иной структуры

— от неуравновешенного (нестабильного) до уравновешенного (стабильного).

Важнейшая черта стадиального развития интеллекта, описанная Пиаже,

связана с явлениями горизонтального и вертикального декаляжа. Эти слова

воспринимаются мною как код, расшифровать который до конца почти

невероятно. Попробую пояснить, как я это понимаю. Горизонтальный декаляж

— это повторение явления на одной и той же стадии развития, но так как

стадия представляет собой неоднородный поток, то повторение не может быть

тождественным самому себе в разные моменты времени, оно будет содержать

новые элементы, однако не исключающие и не искажающие прежние.

Например, ребенок обозначает словом группу предметов, затем эта группа

изменяется, слово же остается неизменным. Изменения в группе предметов

связаны с появлением нового варианта обобщения, не исключающего и не

уточняющего предыдущее обобщение, например через введение существенных

признаков всей этой группы. Это проявление горизонтального декаляжа —

повторение переноса освоенной структуры интеллекта для решения большого

числа разнообразных задач.

Понятие горизонтального декаляжа — это попытка Ж.Пиаже показать

наличие в жизни интеллекта устойчивых образований, сохраняющих и

уточняющих картину мира человека на протяжении его индивидуальной

истории. Другими словами, если сегодня ребенок называет собакой только

свою собаку, то через некоторое время он назовет так самых разнообразных

представителей этих симпатичных животных. Процесс, с помощью которого

решалась интеллектуальная задача обозначения своей собаки, и перенос его на

всех других в сущности остался тем же самым.

Такие интеллектуальные структуры, ведущие к верному решению задач,

появляются в соответствующей последовательности в индивидуальной истории

человека и повторяются в последующих возрастных стадиях на материале

решения задач разного вида.

Это значит, что процессом, которым ребенок овладел при решении

одного класса задач, он должен овладеть как бы заново при решении другого

класса задач. Организация процесса при изменении класса задач не меняется,

но применение ее к разному содержанию протекает асинхронно.

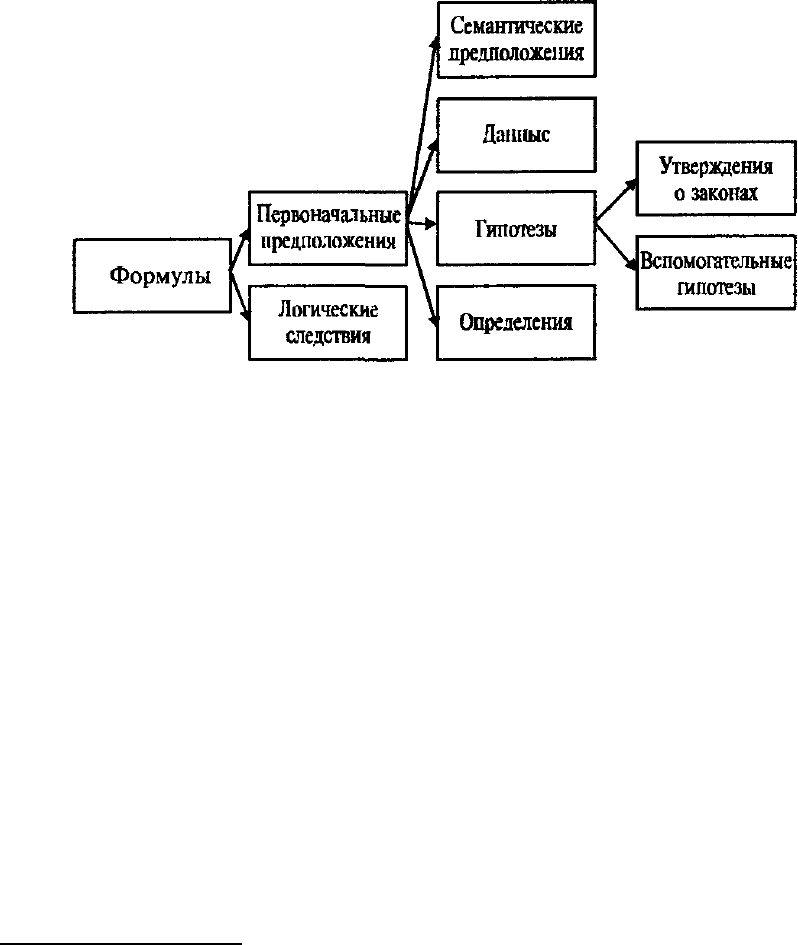

Схема горизонтального декаляжа

Горизонтальный декаляж — это повторение интеллектуальной

структуры в решении разных жизненных задач, он позволяет говорить о

неоднозначной эффективности решения разных жизненных задач. Итак,

горизонтальный декаляж придает картине мира устойчивость, порождает у

человека чувство уверенности в своих интеллектуальных возможностях.

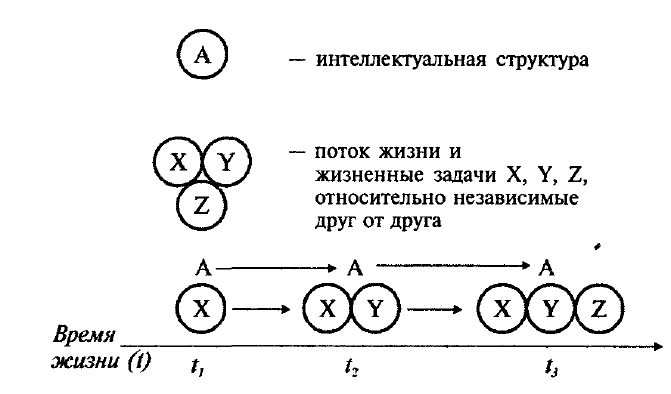

Вертикальный декаляж — повторение интеллектуальных структур на

разных стадиях развития. Структуры обладают формальным сходством, похожи

и содержания, к которым они применяются, нг> уповень (Ьункпионипования

совепшенно оазличный.

Схема вертикального декаляжа

Например, ребенок называет предмет словом (уровень 1) и при этом

считает, что слово — это свойство предмета; на уровне 2 ребенок называет этот

же предмет этим же словом, но уже выделяет независимость свойств предмета

от его названия (через развитие символической функции сознания).

Вертикальный декаляж позволяет находить единство во всех стадиях

развития интеллекта, несмотря на видимые различия между ними. Это

единство, целостность индивидуальности человека. Если горизонтальный

декаляж позволяет говорить о неоднородности индивидуальности как о

невозможности одинаково эффективно решать в данный момент времени все

интеллектуальные жизненные задачи, то вертикальный декаляж подчеркивает

скрытое единство интеллектуальной жизни человека.

Пиаже согласен с тем, что взрослый человек и ребенок существенно

различаются (при наличии очевидного сходства) по особенностям интеллекта, с

этими различиями и должна иметь дело теория развития.

Я так себе представляю процессы горизонтального и вертикального

декаляжа: человек освоил интеллектуальную структуру, пережил ее

эффективность в решении некоторых жизненных задач, эта структура стала его

структурой, но это вовсе не значит, что она будет эффективна и при решении

им других задач (это горизонтальный декаляж); при осуществлении

вертикального декаляжа структура сохраняется при применении ее к решению

одних и тех же задач в изменившихся условиях, можно сказать, что благодаря

стабильности структуры задачи становятся решаемыми.

Эти два процесса — горизонтальный и вертикальный декаляж являются

взаимно дополняющими друг друга во времени жизни человека с точки зрения

эффективности решения им разных задач. Можно не решить их, имея для этого

все возможности (горизонтальный декаляж) и воспользоваться теми же

возможностями в качественно иное время (вертикальный декаляж), так как