Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 3

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ

§ 327. Кортикостероидная недостаточность

Кортикостероидная недостаточность может быть тотальной, когда вы-

падает действие всех гормонов, и частичной — при выпадении активно-

сти одного из гормонов коры надпочечников.

Тотальная кортикостероидная недостаточность в эксперименте вы-

зывается адреналэктомией. После адреналэктомии животное неминуемо

погибает при явлениях выраженной адинамии и гипотонии. Продолжи-

тельность жизни составляет от нескольких часов до нескольких суток.

Если животное выживает, это свидетельствует о наличии дополнитель-

ной корковой ткани надпочечника.

У людей острая тотальная недостаточность надпочечников может

возникать при некоторых инфекционных болезнях. В связи с быстрым

выпадением функции надпочечников развивается коллапс и больные

могут умереть в течение первых же суток.

Хроническая надпочечниковая недостаточность характерна для бо-

лезни Аддисона (аддисоновой или бронзовой болезни). В основе пато-

физиологических изменений, возникающих в результате прогрессирую-

щей гибели ткани коры надпочечника, лежит комбинация недостаточно-

сти всех гормонов его коры. При этом наблюдаются: 1) нарушения вод-

ного, минерального и углеводного обмена; 2) расстройство функции сер-

дечно-сосудистой системы; 3) развитие адинамии (мышечная слабость);

4) пигментация кожных покровов и слизистых оболочек, в связи с чем

это заболевание называют еще бронзовой болезнью.

Водный и минеральный обмен. В основе нарушения этого обмена

лежит недостаток минералокортикоида альдостерона и в меньшей степе-

ни глюкокортнкоидов— кортизола и кортикостерона. Нарушение мине-

рального обмена сводится к перераспределению ионов натрия и калия

между клетками тканей и внеклеточным депо. Натрий начинает перехо-

дить из внеклеточного депо внутрь клеток, а калий — наоборот. Вслед за

натрием в клетки устремляется вода, что ведет к развитию водной инток-

сикации. Уменьшение количества воды в экстрацеллюлярном депо при-

водит к дегидратации организма и уменьшению объема крови. В ка-

нальцах почек снижается реабсорбция натрия и он теряется с мочой.

Ионы калия, наоборот, реабсорбируются более интенсивно и K

+

начина-

ет накапливаться в организме. В связи со снижением кровяного давле-

ния падает фильтрационное давление в клубочках почек и в результате

уменьшается образование первичной мочи. Одновременно увеличивается

реабсорбция воды в канальцах. Это связано с нарастанием концентра-

ции ионов калия, что повышает чувствительность канальцевого эпите-

лия к АДГ. Таким образом, уменьшение фильтрации и усиление реаб-

сорбции воды ведут к понижению суточного диуреза. Потеря натрия

обусловливает уменьшение активности симпатических окончаний, что

является одним из механизмов развития адинамии и гипотонии. Задерж-

ка калия приводит к снижению сократительной способности скелетной

и сердечной мускулатуры и, следовательно, к брадикардии и аритмии.

Углеводный обмен. Недостаток глюкокортнкоидов вызывает гипо-

гликемию в результате: а) снижения глюконеогенеза из белка за счет

уменьшения активности некоторых трансаминаз и активности «ключевого»

фермента глюконеогенеза — фосфоэнолпируваткарбоксилазы; б) увели-

-447

чения активности инсулина, по отношению к которому глюкокортикоиды

являются антагонистами; поэтому больные с недостаточностью надпо-

чечников очень чувствительны к инсулину и введение обычных доз его

всегда дает более выраженный эффект; в) уменьшения активации глю-

козо-6-фосфатазы, что ведет к менее интенсивному поступлению в кровь

глюкозы из клеток печени; г) снижения всасывания глюкозы в кишеч-

нике в связи с нарушением соотношения между ионами натрия и калия.

Сердечно-сосудистая система. Кортикостероидная недостаточность

сопровождается снижением артериального давления. Это объясняется:

а) уменьшением объема циркулирующей крови; б) брадикардией, яв-

ляющейся одной из причин снижения минутного объема крови; в) сни-

жением сосудистого тонуса, в основе которого лежит падение чувстви-

тельности сосудистой стенки к адреналину и норадреналину и сниже-

ние тонуса сосудодвигательного центра в связи с общим уменьшением

катаболизма белка, в частности в центральной нервной системе, что

приводит к менее интенсивному образованию аммиака, необходимого

для поддержания нормального уровня возбудимости сосудодвигатель-

ного и дыхательного центров.

Адинамия. В основе мышечной слабости, кроме указанного выше

нарушения сократительных свойств мускулатуры, лежит и дефицит анд-

ростендиона (гормон, секретируемый сетчатой зоной коры надпочечни-

ков) в связи с выпадением его анаболического действия в отношении

мышечных белков.

Пигментация. При аддисоновой болезни возникает вследствие уве-

личения отложения меланина в коже и слизистых оболочках. В связи

с уменьшением образования кортизола растормаживается секреция ме-

ланофорного гормона, что и приводит к усилению синтеза меланина.

При недостатке кортизола по механизму обратной связи усиливается и

секреция АКТГ, который имеет в своей молекуле участок с такой же по-

следовательностью аминокислот, какая имеется в молекуле меланофор-

ного гормона. Поэтому большие количества АКТГ также оказывают не-

которое меланофорное влияние.

Частичная кортикостероидная недостаточность может выявляться

в виде минералокортикоидной или глюкокортикоидной недостаточности.

Глюкокортикоидная недостаточность возникает преимущественно после

прекращения лечения глюкокортикоидными гормонами. Тимико-лимфа-

тический статус также является выражением глюкокортикоидной недо-

статочности (см. «Патофизиология вилочковой железы»).

§ 328. Гиперкортикостероидизм

Гиперкортикостероидизмом называются такие изменения в организме,

которые соответствуют усилению функции коры надпочечников. Гипер-

кортикостероидизм может развиваться за счет избыточного образования

(или повышения активности) одного или сразу нескольких гормонов.

Наиболее часто встречаются следующие виды гиперкоргикостероидизма:

гиперкортизолизм, альдостеронизм и адреногенитальные синдромы.

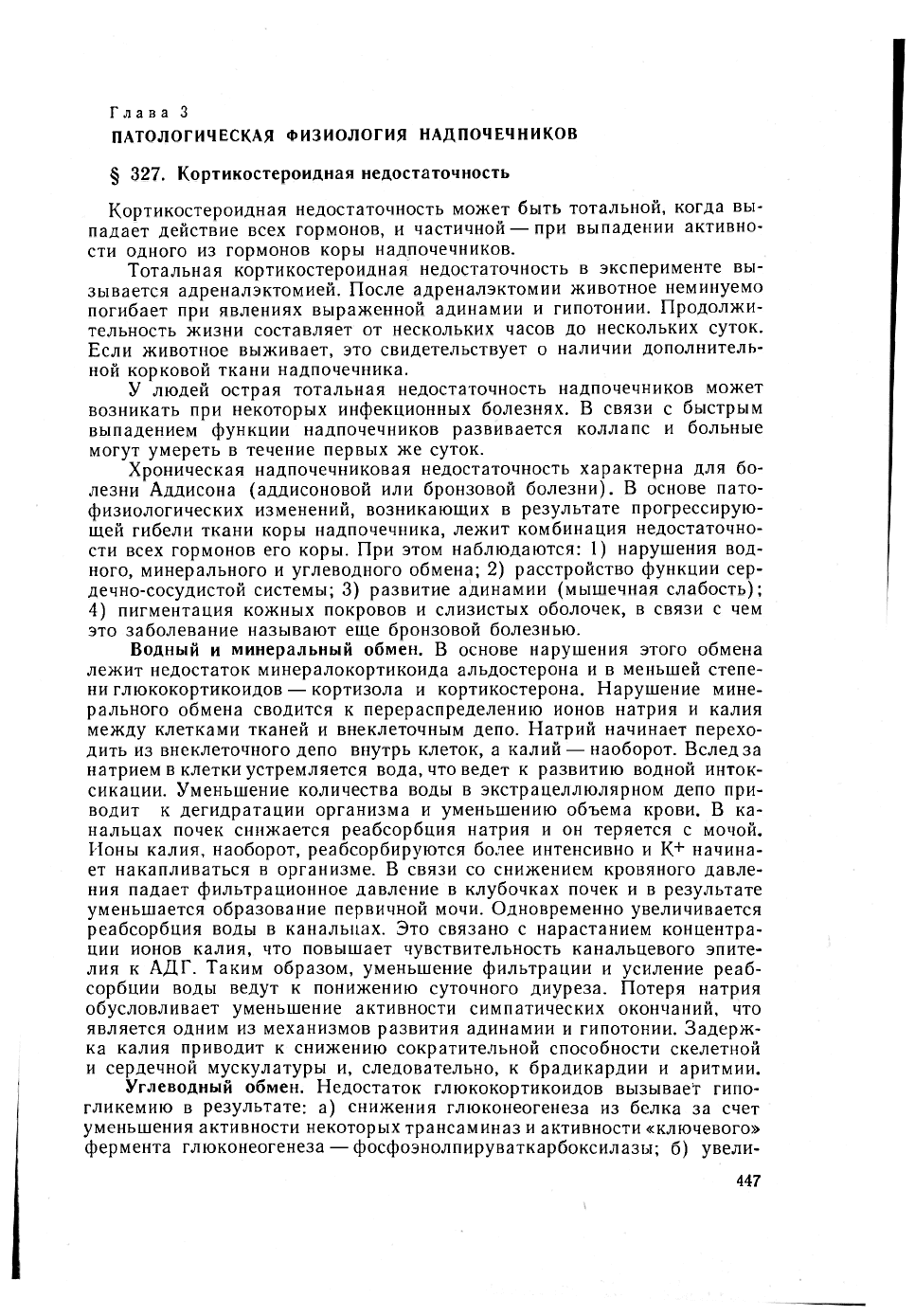

Гиперкортизолизм — это комплекс таких изменений в организме, ко-

торые вызываются либо избыточным образованием кортизола в пучко-

вой зоне коры надпочечников, либо повышением активности кортизола

за счет уменьшения связывания его транскортином. Как указывалось

выше, избыточное образование возможно при опухоли пучковой зоны

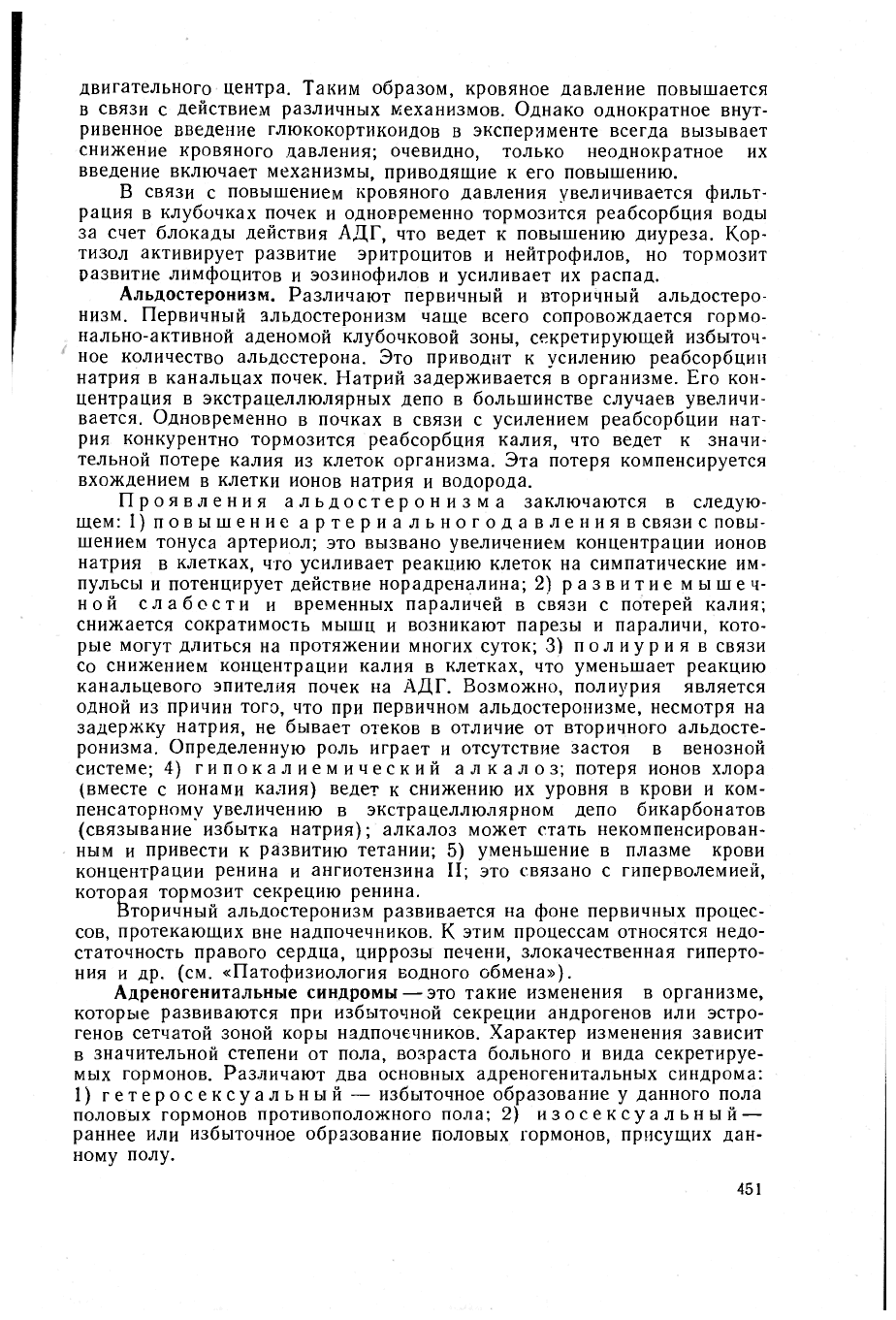

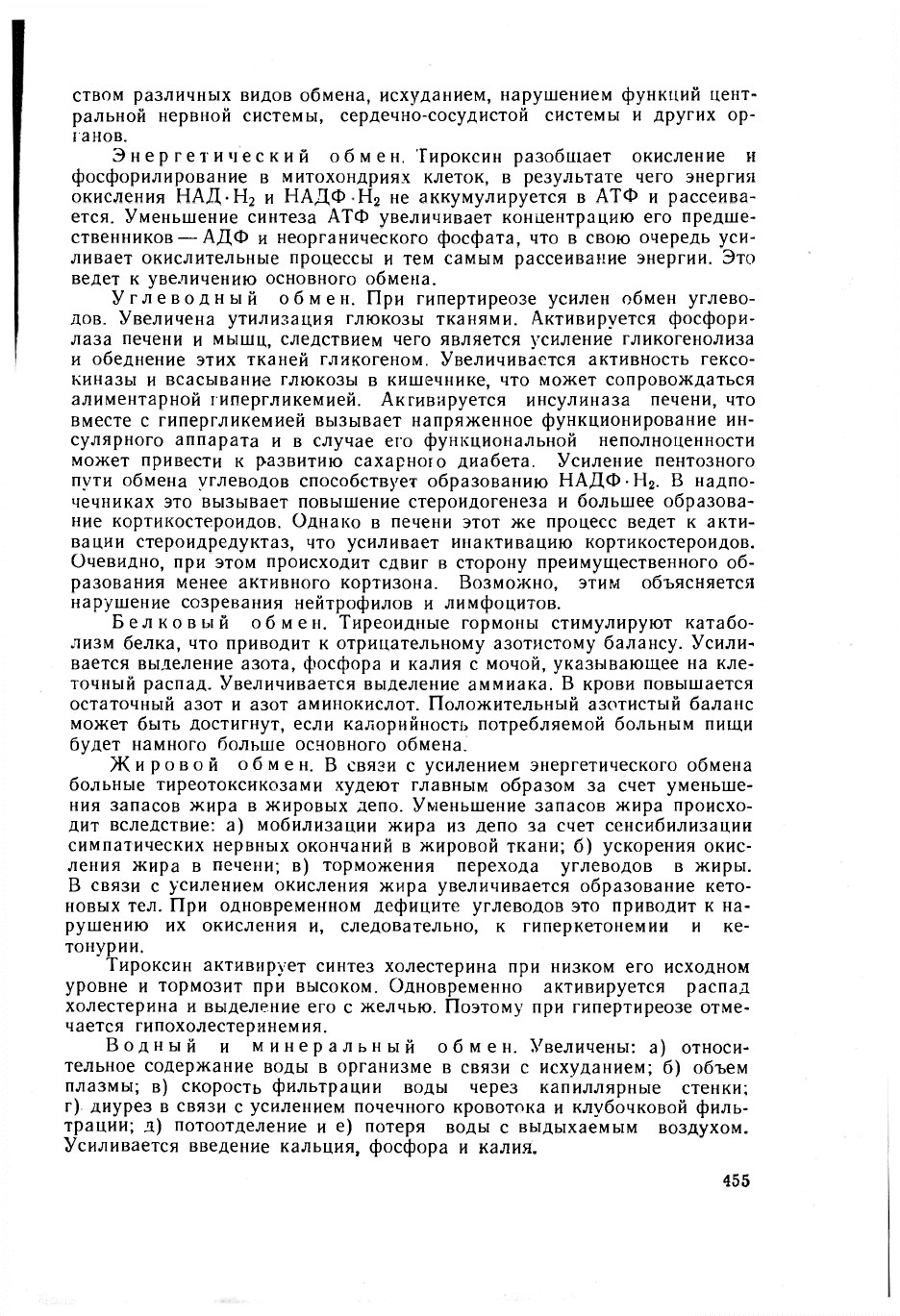

одного из надпочечников (рис. 85, Б). Возможно также снижение чув-

-448

гл

KopTH30J

АКТГ

г

ГУ

tr

Q

Б

В

Рис. 85. Механизмы развития гиперкортизолизма.

А — саморегуляция продукции кортизола в норме; Б — при аденоме пучковой зоны коры надпочеч-

ников; В — при снижении чувствительности гипоталамических центров, регулирующих образование

фактора,'освобождающего кортикотронин; Г — при базофильной аденоме гипофиза.

ствительности гипоталамуса

к

кортизолу.

В

этом случае усиливаются

образование кортикотропиносвобождающего фактора

и,

следовательно,

секреция АКТГ (рис. 85, В). Секреция АКТГ увеличивается

и

при опу-

холи передней доли гипофиза — базофильной аденоме (рис. 85, Г).

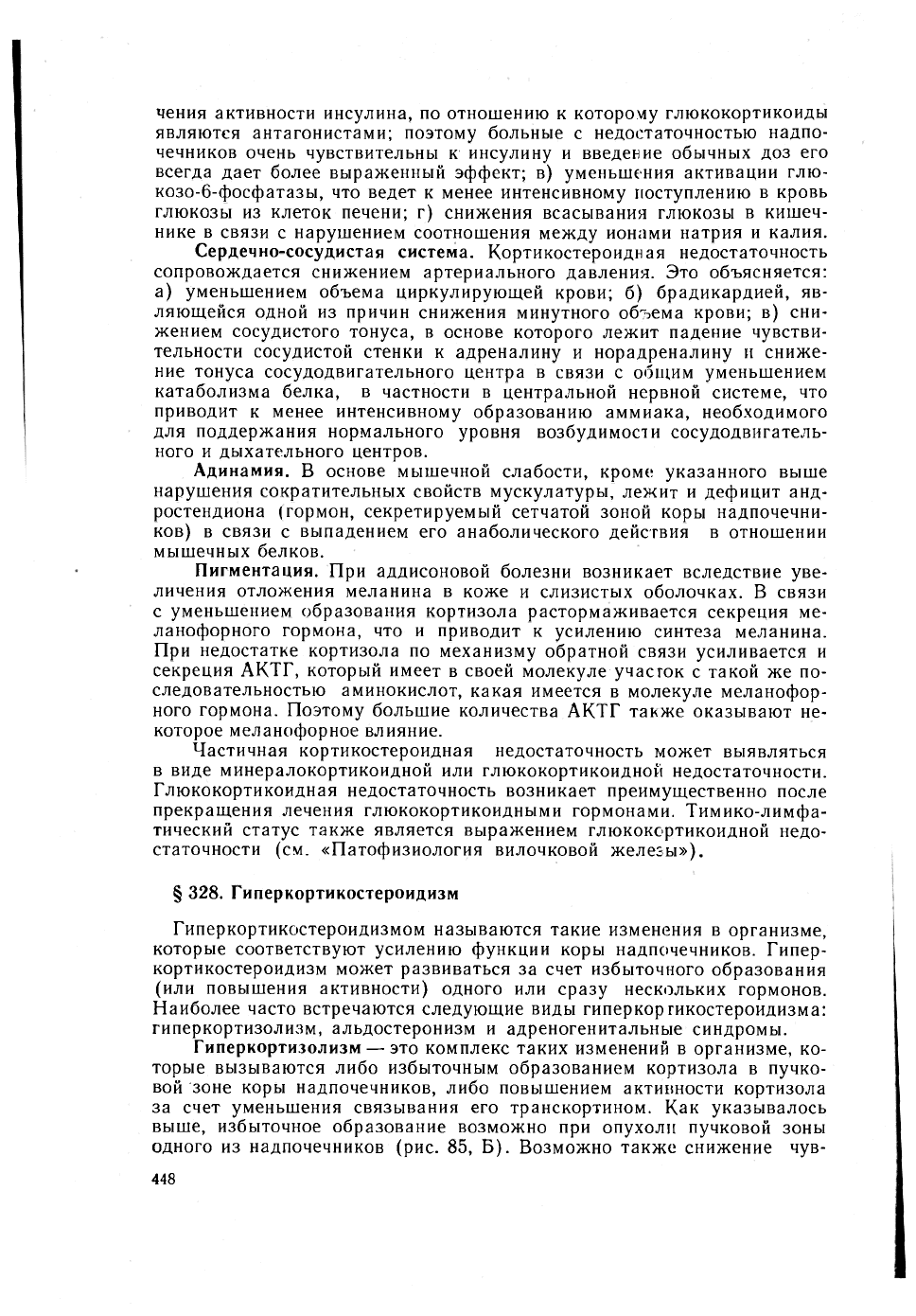

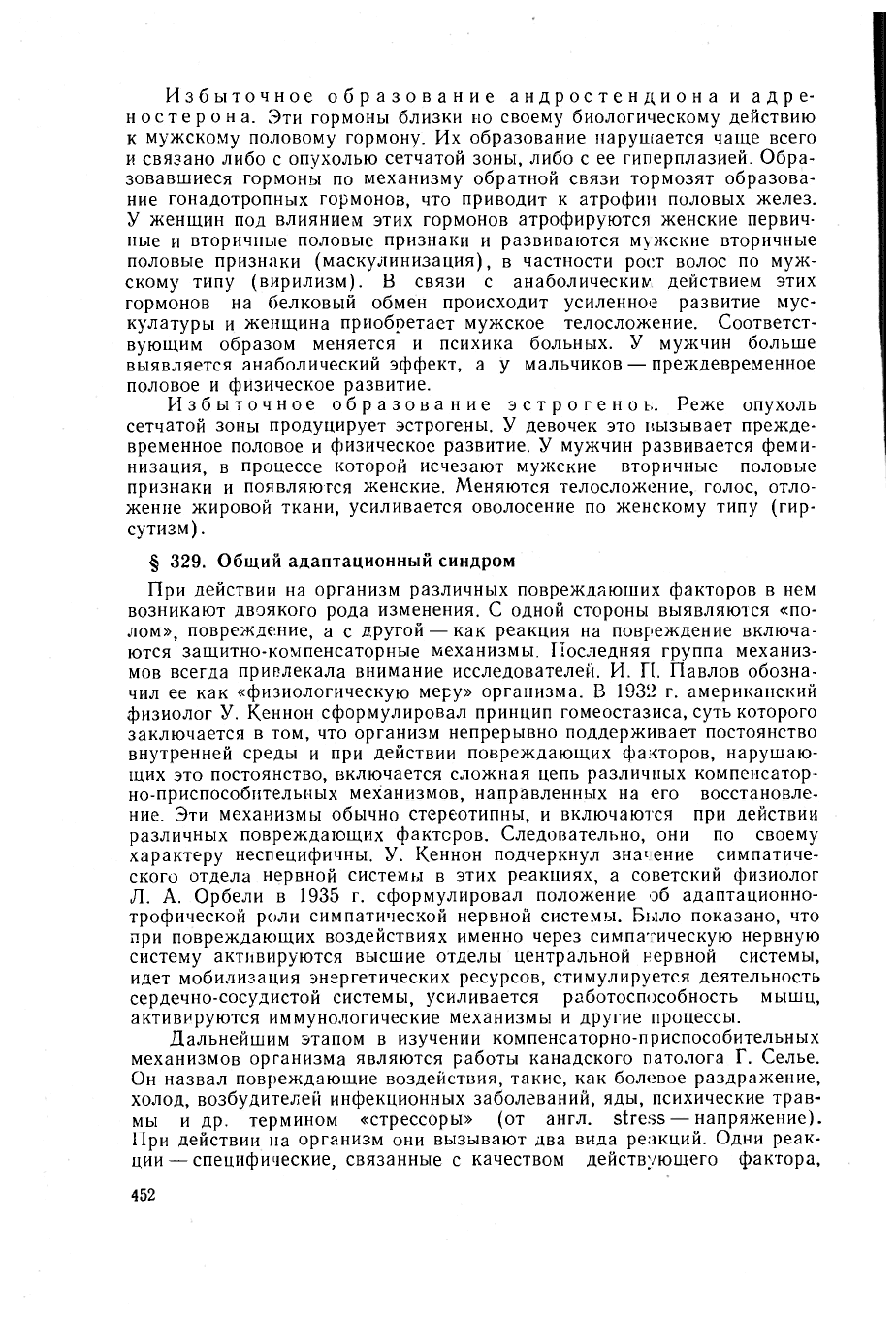

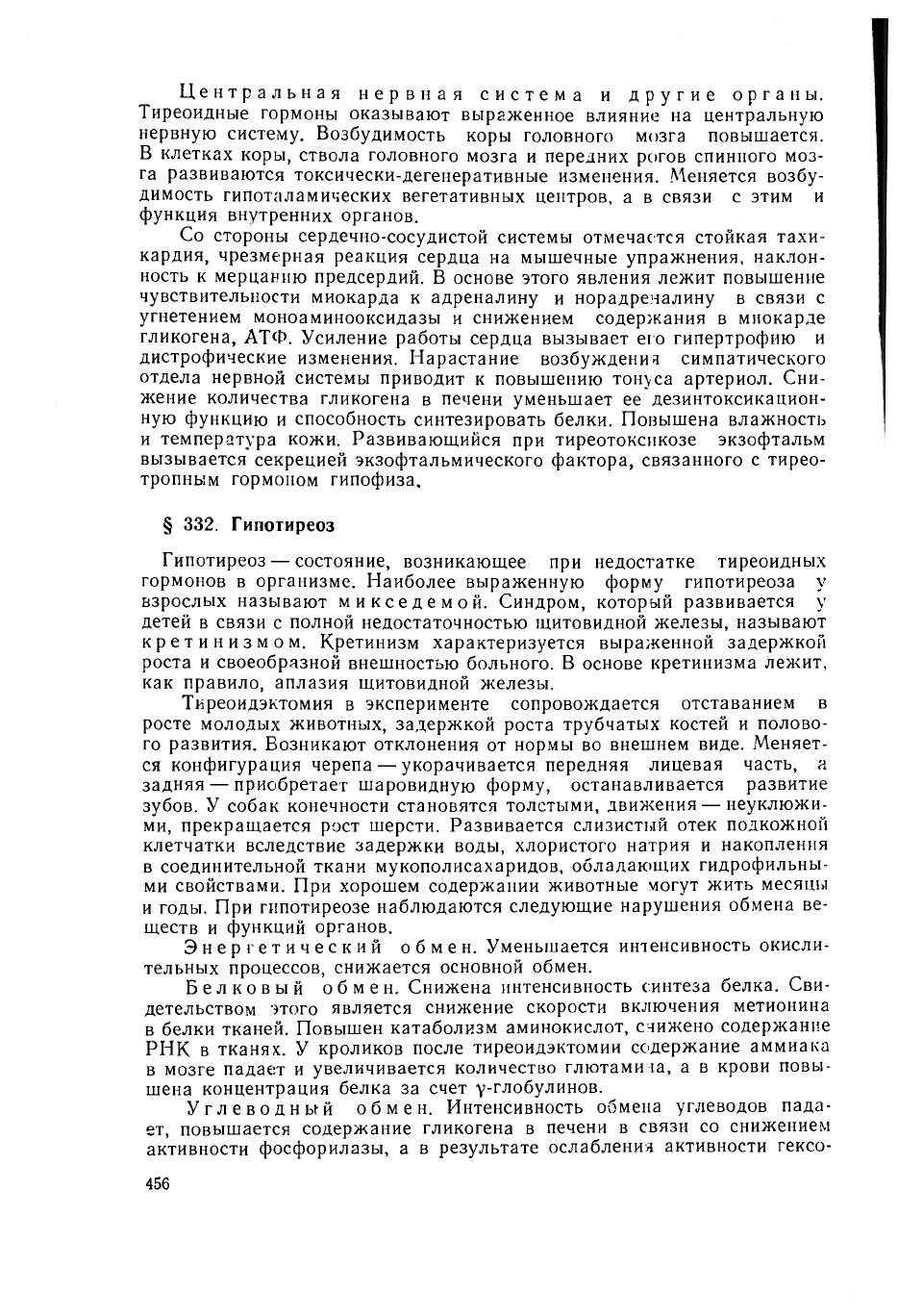

Возникающие при этом изменения составляют картину синдрома

Иценко — Кушинга (рис. 86). Он характеризуется нарушениями угле-

водного, белкового, жирового, водно-солевого обмена

и

функции сердеч-

Рис. 86. Ребенок

с

синдромом Иценко—Кушинга (по М. А. Жуковскому).

-449

но-сосудистой системы. У больных на коже боковой поверхности живота,

бедрах, груди появляются полосы с фиолетовым оттенком, похожие на

полосы растяжения беременных. Характерно отложение жира в области

туловища и лица («лунообразное» лицо).

Углеводный обмен. Гиперкортизолизм приводит к развитию

гипергликемии за счет: а) усиления глюконеогенеза из глюкогенных

аминокислот; б) торможения перехода глюкозы в жир; в) торможения

декарбоксилирования пирувата, что увеличивает способность пирувата

ресинтезировагься в глюкозу; г) повышения активности глюкозо-6-фос-

фатазы в печени, что способствует переходу глюкозы в кровь. Одновре-

менно в связи с усиленным образованием глюкозы увеличивается обра-

зование в печени гликогена. В свою очередь гипергликемия усиливает

образование инсулина островковым аппаратом поджелудочной железы;

в случаях функциональной неполноценности инсулярного аппарата его

гиперфункция сменяется истощением и развитием сахарного диабета

(так называемый стероидный диабет).

Белковый обмен. Усиливается катаболизм белков и тормозит-

ся их синтез преимущественно в мышцах и мезенхимальных элементах,

что выражается в повышении выделения азота с мочой. Результатом

этого является также торможение синтеза антител и понижение резис-

тентности к инфекциям. В костной ткани в связи с нарушением образо-

вания белкового каркаса тормозится отложение солей кальция, что яв-

ляется одной из причин развития остеопороза.

Жировой обмен. Избыточное отложение жира вызвано: а) ги-

пергликемией, которая активирует синтез триглицеридов и уменьшает

катаболизм в жировой ткани; б) уменьшением окисления жирных кис-

лот в печени в связи с увеличением в ней гликогена, что тормозит дейст-

вие СТГ, активирующее окисление жира.

Водно-солевой обмен. В связи с некоторыми минералокор-

тикоидными свойствами кортизола и кортикостерона отмечаются изме-

нения электролитного и водного обмена. В канальцах почек усили-

вается реабсорбция ионов натрия, что ведет к задержке этих ионов в

организме и некоторому увеличению их концентрации в экстрацеллю-

лярной жидкости. Одновременно уменьшается реабсорбция ионов калия

в почках, вызывающая некоторую потерю калия из организма. В связи

с этими изменениями повышается содержание воды в экстрацеллюляр-

HOM депо и увеличивается объем крови. Нарушается и обмен кальция.

Тормозится его всасывание в кишечнике и усиливается экскреция с мо-

чой. Это ведет ко вторичному гиперпаратиреоидизму. Усиление секреции

паратгормона активирует в кости переход стволовых костных клеток в

остеокласты и тормозит превращение последних в остеобласты. Послед-

ний эффект паратгормона синергичен с действием кортизола. Он также

тормозит превращение остеокластов в остеобласты. В результате уве-

личивается количество остеокластов и как следствие — резорбция кост-

ной ткани и развитие остеопороза.

Сердечно-сосудистая система. Гиперкортизолизм при-

водит к повышению кровяного давления в результате: 1) увеличения

объема крови; б) повышения чувствительности сосудистой стенки к ад-

реналину и норадреналину за счет как увеличения содержания натрия,

так и пермиссивной (т. е. облегчающей действие других гормонов) актив-

ности глюкокортнкоидов; в) усиления процесса возбуждения в цент-

ральной нервной системе, по-видимому, вследствие повышения концент-

рации аммиака в головном мозге. Это ведет к усилению тонуса сосудо-

-450

двигательного центра. Таким образом, кровяное давление повышается

в связи с действием различных механизмов. Однако однократное внут-

ривенное введение глюкокортикоидов в эксперименте всегда вызывает

снижение кровяного давления; очевидно, только неоднократное их

введение включает механизмы, приводящие к его повышению.

В связи с повышением кровяного давления увеличивается фильт-

рация в клубочках почек и одновременно тормозится реабсорбция воды

за счет блокады действия АДГ, что ведет к повышению диуреза. Кор-

тизол активирует развитие эритроцитов и нейтрофилов, но тормозит

развитие лимфоцитов и эозинофилов и усиливает их распад.

Альдостеронизм. Различают первичный и вторичный альдостеро-

низм. Первичный альдостеронизм чаще всего сопровождается гормо-

нально-активной аденомой клубочковой зоны, секретирующей избыточ-

ное количество альдостерона. Это приводит к усилению реабсорбции

натрия в канальцах почек. Натрий задерживается в организме. Его кон-

центрация в экстрацеллюлярных депо в большинстве случаев увеличи-

вается. Одновременно в почках в связи с усилением реабсорбции нат-

рия конкурентно тормозится реабсорбция калия, что ведет к значи-

тельной потере калия из клеток организма. Эта потеря компенсируется

вхождением в клетки ионов натрия и водорода.

Проявления альдостеронизма заключаются в следую-

щем: 1) повышение артериальногодавленияв связи с повы-

шением тонуса артериол; это вызвано увеличением концентрации ионов

натрия в клетках, что усиливает реакцию клеток на симпатические им-

пульсы и потенцирует действие норадреиалина; 2) развитие мышеч-

ной слабости и временных параличей в связи с потерей калия;

снижается сократимость мышц и возникают парезы и параличи, кото-

рые могут длиться на протяжении многих суток; 3) полиурия в связи

со снижением концентрации калия в клетках, что уменьшает реакцию

канальцевого эпителия почек на АДГ. Возможно, полиурия является

одной из причин того, что при первичном альдостеронизме, несмотря на

задержку натрия, не бывает отеков в отличие от вторичного альдосте-

ронизма. Определенную роль играет и отсутствие застоя в венозной

системе; 4) гипокалиемический алкалоз; потеря ионов хлора

(вместе с ионами калия) ведет к снижению их уровня в крови и ком-

пенсаторному увеличению в экстрацеллюлярном депо бикарбонатов

(связывание избытка натрия); алкалоз может стать некомпенсирован-

ным и привести к развитию тетании; 5) уменьшение в плазме крови

концентрации ренина и ангиотензина II; это связано с гиперволемией,

которая тормозит секрецию ренина.

Вторичный альдостеронизм развивается на фоне первичных процес-

сов, протекающих вне надпочечников. К этим процессам относятся недо-

статочность правого сердца, циррозы печени, злокачественная гиперто-

ния и др. (см. «Патофизиология водного обмена»),

Адреногенитальные синдромы — это такие изменения в организме,

которые развиваются при избыточной секреции андрогенов или эстро-

генов сетчатой зоной коры надпочечников. Характер изменения зависит

в значительной степени от пола, возраста больного и вида секретируе-

мых гормонов. Различают два основных адреногенитальных синдрома:

1) гетеросексуальный — избыточное образование у данного пола

половых гормонов противоположного пола; 2) изосексуальный —

раннее или избыточное образование половых гормонов, присущих дан-

ному полу.

-451

Избыточное образование андростендиона и адре-

ноетерона. Эти гормоны близки но своему биологическому действию

к мужскому половому гормону. Их образование нарушается чаще всего

и связано либо с опухолью сетчатой зоны, либо с ее гиперплазией. Обра-

зовавшиеся гормоны по механизму обратной связи тормозят образова-

ние гонадотропных гормонов, что приводит к атрофии половых желез.

У женщин под влиянием этих гормонов атрофируются женские первич-

ные и вторичные половые признаки и развиваются мужские вторичные

половые признаки (маскулинизация), в частности рост волос по муж-

скому типу (вирилизм). В связи с анаболическим действием этих

гормонов на белковый обмен происходит усиленное развитие мус-

кулатуры и женщина приобретает мужское телосложение. Соответст-

вующим образом меняется и психика больных. У мужчин больше

выявляется анаболический эффект, а у мальчиков — преждевременное

половое и физическое развитие.

Избыточное образование эстрогенов. Реже опухоль

сетчатой зоны продуцирует эстрогены. У девочек это вызывает прежде-

временное половое и физическое развитие. У мужчин развивается феми-

низация, в процессе которой исчезают мужские вторичные половые

признаки и появляются женские. Меняются телосложение, голос, отло-

жение жировой ткани, усиливается оволосение по женскому типу (гир-

сутизм).

§ 329. Общий адаптационный синдром

При действии на организм различных повреждающих факторов в нем

возникают двоякого рода изменения. С одной стороны выявляются «по-

лом», повреждение, а с другой — как реакция на повреждение включа-

ются защитно-компенсаторные механизмы. Последняя группа механиз-

мов всегда привлекала внимание исследователей. И. Г1. Павлов обозна-

чил ее как «физиологическую меру» организма. В 1932 г. американский

физиолог У. Кеннон сформулировал принцип гомеостазиса, суть которого

заключается в том, что организм непрерывно поддерживает постоянство

внутренней среды и при действии повреждающих фахторов, нарушаю-

щих это постоянство, включается сложная цепь различных компенсатор-

но-приспособительных механизмов, направленных на его восстановле-

ние. Эти механизмы обычно стереотипны, и включаются при действии

различных повреждающих факторов. Следовательно, они по своему

характеру неспецифичны. У. Кеннон подчеркнул значение симпатиче-

ского отдела нервной системы в этих реакциях, а советский физиолог

Л. А. Орбели в 1935 г. сформулировал положение об адаптационно-

трофической роли симпатической нервной системы. Было показано, что

при повреждающих воздействиях именно через симпатическую нервную

систему активируются высшие отделы центральной нервной системы,

идет мобилизация энергетических ресурсов, стимулируется деятельность

сердечно-сосудистой системы, усиливается работоспособность мышц,

активируются иммунологические механизмы и другие процессы.

Дальнейшим этапом в изучении компенсаторно-приспособительных

механизмов организма являются работы канадского патолога Г. Селье.

Он назвал повреждающие воздействия, такие, как болевое раздражение,

холод, возбудителей инфекционных заболеваний, яды, психические трав-

мы и др. термином «стрессоры» (от англ. stress — напряжение).

При действии па организм они вызывают два вида реакций. Одни реак-

ции— специфические, связанные с качеством действующего фактора,

-452

другие — неспецифические, общие при действии различных стрессоров.

Эту совокупность характерных, стереотипных общих ответных реакций

организма на действие раздражителей самой различной природы Селье

обозначил как «общий адаптационный синдром». Такие реакции имеют

прежде всего защитный характер и направлены на приспособление ор-

ганизма к новым условиям, на выравнивание тех изменений, которые

вызваны действующим фактором. Заслуга Селье состоит в том, что он

подробно изучил и показал важнейшую роль в развитии общего адапта-

ционного синдрома гипофизарно-надпочечниковой системы.

Общий адаптационный синдром, в своем разви-

тии проходит три стадии.

Первая стадия — «реакция тревоги» — характеризуется

уменьшением размеров тимуса, селезенки, лимфатических узлов, что

связано с активацией коры надпочечников и выбросом в кровь глюко-

кортикоидов.

Во второй стадии — стадии резистентности — разви-

вается гипертрофия коры надпочечников с устойчивым повышением

образования и секреции кортикостероидов. Они увеличивают количество

циркулирующей крови, повышают артериальное давление, дают анти-

гистаминовый эффект, усиливают глюконеогенез. Эти эффекты связаны

как с непосредственным действием кортикостероидов, так и в значитель-

ной степени со способностью активировать эффекты симпатической нерв-

ной системы, ее адаптационно-трофическое влияние. В этой стадии

обычно повышается устойчивость организма к действию ряда чрезвы-

чайных раздражителей, хотя бывают случаи и повышения чувствитель-

ности.

Если действие стрессора прекращается или оно незначительно по

своей силе, изменения, вызванные им, постепенно нормилизуются. Од-

нако если влияние патогенного фактора оказывается чрезмерным или

длительным, развивается истощение функции коры надпочечников и

наступает гибель организма. Это третья стадия адаптацион-

ного синдрома — стадия истощения.

Известно, что при перенапряжении той или иной функции, она мо-

жет стать неадекватной условиям и из физиологической стать патогене-

тической, т. е. источником дальнейших нарушений. Так, например, пере-

напряжение процесса возбуждения в коре головного мозга может при-

вести к развитию запредельного торможения, которое само становится

причиной различных расстройств. По этому поводу И. П. Павлов писал:

«Под влиянием патологических раздражителей приспособительные за-

щитные реакции организма могут чрезвычайно возрастать и, подвер-

гаясь перенапряжению, превращаются в реакцию патологическую, вред-

ную для организма».

При анализе последствий развития общего адаптационного синд-

рома Г. Селье стоит на таких же позициях. Он считает, что хотя этот

синдром в целом имеет защитно-приспособительный характер, в ряде

случаев ответная реакция организма может оказаться неадекватной

условиям, ее вызывающим. Она может оказаться более сильной, чем нуж-

но, ослабленной или извращенной, и тогда эта реакция может стать

причиной последующих патологических изменений в организме. Подоб-

ные патологические изменения в организме Селье назвал «болезнями

адаптации».

Один из таких механизмов можно представить следующим обра-

зом. Известно, что глюкокоргикоиды обычно активируют иммунологи-

-453

ческие механизмы защиты организма (образование антител, фагоци-

тоз и др.). Однако если при общем адаптационном синдроме секреция

глюкокортнкоидов окажется чрезмерной, они будут угнетать эти же ме-

ханизмы, подавят развитие неспецифических защитных реакций (воспа-

ление), и тогда попавшие в организм микроорганизмы получают воз-

можность беспрепятственно развиваться, что может привести к сепсису.

Оценивая положительно вклад Г\ Селье в изучение механизмов

действия повреждающих факторов, необходимо сказать, что с некото-

рыми его заключениями трудно согласиться. К числ\ таких положений

относятся, например, вопросы о первом медиаторе стресса, «патогенной

ситуации», как причине заболевания.

§ 330. Гиперфункция мозгового слоя надпочечников

Гиперфункция мозгового слоя надпочечника связана с опухолью хро-

маффинной ткани — феохромоцитомой. Встречается эга опухоль доволь-

но редко, в среднем 1—3 случая на 10 000 больных, причем среди боль-

ных с повышенным артериальным давлением в 2—3 раза чаще. Размеры

опухоли колеблются в широких пределах — от микроскопических до

опухолей весом 3,5 кг. Опухоль большей частью имеет доброкачествен-

ный характер. Злокачественные феохромоцитомы встречаются в 5—10%

случаев.

В опухоли, как правило, вырабатывается избыточное количество

адреналина и норадреналина, выделяющихся в кровь, что лежит в осно-

ве развития ряда синдромов.

Сердечно-сосудистый синдром проявляется прежде все-

го пароксизмальным или постоянным повышением артериального дав-

ления. В зависимости от соотношения в опухоли продукции адреналина

и норадреналина могут наблюдаться различные изменения деятельно-

сти сердца: тахикардия или брадикардия, нарушения ритма типа экст-

расистолии, блокады предсердно-желудочкового пучка, мерцания пред-

сердий.

Нарушение обмена веществ характеризуется симптомами умерен-

ного диабета, тиреотоксикоза, гиперхолестеринемии. Для больных с

феохромоцитомой типично раннее развитие атеросклероза.

Нервно-психический синдром проявляется во время па-

роксизмов головокружением, головной болью, галлюцинациями, повы-

шенной возбудимостью нервной системы, судорогами.

Реже феохромоиптома сопровождается желудочно-кишеч-

ным синдромом. OII выражается в тошноте, рвоте, запорах, иног-

да в изъязвлении стенки желудка или кишечника с последующим раз-

витием кровотечения.

Гипофункция мозгового слоя надпочечников, по-видимому, может

служить одним из патогенетических факторов гипотонических состояний.

Глава 4

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

§ 331. Гипертиреоз

Избыточное действие тиреоидных гормонов вызывает гипертиреоз и

одну из его клинических форм — тиреотоксикоз (базедова болезнь).

Гипертиреоз сопровождается нарушением энергетического и повы-

шением основного обмена, усилением потребления кислорода, расстрой-

-454

ством различных видов обмена, исхуданием, нарушением функций цент-

ральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и других ор-

ганов.

Энергетический обмен. Тироксин разобщает окисление и

фосфорилирование в митохондриях клеток, в результате чего энергия

окисления НАД-H

2

и НАДФН

2

не аккумулируется в АТФ и рассеива-

ется. Уменьшение синтеза АТФ увеличивает концентрацию его предше-

ственников— АДФ и неорганического фосфата, что в свою очередь уси-

ливает окислительные процессы и тем самым рассеивание энергии. Это

ведет к увеличению основного обмена.

Углеводный обмен. При гипертиреозе усилен обмен углево-

дов. Увеличена утилизация глюкозы тканями. Активируется фосфори-

лаза печени и мышц, следствием чего является усиление гликогенолиза

и обеднение этих тканей гликогеном. Увеличивается активность гексо-

киназы и всасывание глюкозы в кишечнике, что может сопровождаться

алиментарной гипергликемией. Активируется инсулиназа печени, что

вместе с гипергликемией вызывает напряженное функционирование ин-

сулярного аппарата и в случае его функциональной неполноценности

может привести к развитию сахарного диабета. Усиление пентозного

пути обмена углеводов способствует образованию НАДФ-Н

2

. В надпо-

чечниках это вызывает повышение стероидогенеза и большее образова-

ние кортикостероидов. Однако в печени этот же процесс ведет к акти-

вации стероидредуктаз, что усиливает инактивацию кортикостероидов.

Очевидно, при этом происходит сдвиг в сторону преимущественного об-

разования менее активного кортизона. Возможно, этим объясняется

нарушение созревания нейтрофилов и лимфоцитов.

Белковый обмен. Тиреоидные гормоны стимулируют катабо-

лизм белка, что приводит к отрицательному азотистому балансу. Усили-

вается выделение азота, фосфора и калия с мочой, указывающее на кле-

точный распад. Увеличивается выделение аммиака. В крови повышается

остаточный азот и азот аминокислот. Положительный азотистый баланс

может быть достигнут, если калорийность потребляемой больным пищи

будет намного больше основного обмена.

Жировой обмен. В связи с усилением энергетического обмена

больные тиреотоксикозами худеют главным образом за счет уменьше-

ния запасов жира в жировых депо. Уменьшение запасов жира происхо-

дит вследствие: а) мобилизации жира из депо за счет сенсибилизации

симпатических нервных окончаний в жировой ткани; б) ускорения окис-

ления жира в печени; в) торможения перехода углеводов в жиры.

В связи с усилением окисления жира увеличивается образование кето-

новых тел. При одновременном дефиците углеводов это приводит к на-

рушению их окисления и, следовательно, к гиперкетонемии и ке-

тонурии.

Тироксин активирует синтез холестерина при низком его исходном

уровне и тормозит при высоком. Одновременно активируется распад

холестерина и выделение его с желчью. Поэтому при гипертиреозе отме-

чается гипохолестеринемия.

Водный и минеральный обмен. Увеличены: а) относи-

тельное содержание воды в организме в связи с исхуданием; б) объем

плазмы; в) скорость фильтрации воды через капиллярные стенки;

г) диурез в связи с усилением почечного кровотока и клубочковой филь-

трации; д) потоотделение и е) потеря воды с выдыхаемым воздухом.

Усиливается введение кальция, фосфора и калия.

-455

Центральная нервная система и другие органы.

Тиреоидные гормоны оказывают выраженное влияние на центральную

нервную систему. Возбудимость коры головного мозга повышается.

В клетках коры, ствола головного мозга и передних рогов спинного моз-

га развиваются токсически-дегенеративные изменения. Меняется возбу-

димость гипоталамичееких вегетативных центров, а в связи с этим и

функция внутренних органов.

Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается стойкая тахи-

кардия, чрезмерная реакция сердца на мышечные упражнения, наклон-

ность к мерцанию предсердий. В основе этого явления лежит повышение

чувствительности миокарда к адреналину и норадреналину в связи с

угнетением моноаминооксидазы и снижением содержания в миокарде

гликогена, АТФ. Усиление работы сердца вызывает ею гипертрофию и

дистрофические изменения. Нарастание возбуждения симпатического

отдела нервной системы приводит к повышению тонуса артериол. Сни-

жение количества гликогена в печени уменьшает ее дезинтоксикацион-

ную функцию и способность синтезировать белки. Повышена влажность

и температура кожи. Развивающийся при тиреотоксикозе экзофтальм

вызывается секрецией экзофтальмического фактора, связанного с тирео-

тропным гормоном гипофиза.

§ 332. Гипотиреоз

Гипотиреоз — состояние, возникающее при недостатке тиреоидных

гормонов в организме. Наиболее выраженную форму гипотиреоза у

взрослых называют микседемой. Синдром, который развивается у

детей в связи с полной недостаточностью щитовидной железы, называют

кретинизмом. Кретинизм характеризуется выраженной задержкой

роста и своеобразной внешностью больного. В основе кретинизма лежит,

как правило, аплазия щитовидной железы.

Тиреоидэктомия в эксперименте сопровождается отставанием в

росте молодых животных, задержкой роста трубчатых костей и полово-

го развития. Возникают отклонения от нормы во внешнем виде. Меняет-

ся конфигурация черепа — укорачивается передняя лицевая часть, а

задняя — приобретает шаровидную форму, останавливается развитие

зубов. У собак конечности становятся толстыми, движения — неуклюжи-

ми, прекращается рост шерсти. Развивается слизистый отек подкожной

клетчатки вследствие задержки воды, хлористого натрия и накопления

в соединительной ткани мукополисахаридов, обладающих гидрофильны-

ми свойствами. При хорошем содержании животные могут жить месяцы

и годы. При гипотиреозе наблюдаются следующие нарушения обмена ве-

ществ и функций органов.

Энергетический обмен. Уменьшается интенсивность окисли-

тельных процессов, снижается основной обмен.

Белковый обмен. Снижена интенсивность синтеза белка. Сви-

детельством этого является снижение скорости включения метионина

в белки тканей. Повышен катаболизм аминокислот, снижено содержание

РНК в тканях. У кроликов после тиреоидэктомии содержание аммиака

в мозге падает и увеличивается количество глютамита, а в крови повы-

шена концентрация белка за счет у-глобулинов.

Углеводный обмен. Интенсивность обмена углеводов пада-

ет, повышается содержание гликогена в печени в связи со снижением

активности фосфорилазы, а в результате ослабления активности гексо-

-456