Адо А.Д., Ишимова Л.М. Патологическая физиология

Подождите немного. Документ загружается.

Раздел ХГХ

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Глава 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА

§ 341. Идеи нервизма в патологии

Русские ученые И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Д. Сперанский раз-

вили теорию о роли нервной системы в патологии. Как основная регули-

рующая система организма, нервная система в разных формах участву-

ет в патогенезе каждой болезни. Наиболее ранней и обязательной фор-

мой участия нервной системы в патологии является защитно-приспосо-

бительная роль. Она действует, по выражению И. М. Сеченова, «напере-

кор разрушающим влияниям».

В качестве примера защитно-приспособительной роли нервной сис-

темы при болезнях можно указать на такие защитные рефлексы, как

кашель, рвота, защитно-охранительное торможение, реакции гипотала-

мо-гипофизарно-адреналовой системы.

В то же время в ходе развития многих болезней нервная система

сама становится объектом поражения. Защитно-приспособительная

функция поврежденной нервной системы снижается, и она становится

аппаратом вредных для организма патологических рефлексов.

Так, у собак после некоторых операций на пищеварительном трак-

те появляются язвы на слизистой оболочке рта, экзематозные изменения

кожи и др. И. П. Павлов объяснял эти явления как патологические

трофические рефлексы с рецепторов поврежденной после операции

брюшной полости и считал крайне важным изучение их механизмов.

Повреждение мозга путем подкладывания стеклянного шарика под

его основание вызывает различные дистрофические изменения — язвы,

кровоизлияния в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. До-

полнительные раздражения (например, введение кротонового масла в

ствол нерва) на фоне этой операции усиливают указанные патологиче-

ские трофические рефлексы и соответственно увеличивают дистрофиче-

ские изменения внутренних органов (А. Д. Сперанский).

Патологические условные рефлексы в эксперименте можно воспро-

извести путем многократного сочетания какого-либо резкого болезне-

творного (безусловного) раздражения с условными раздражителями.

Например, после многократных сочетаний отравления мышей камфорой

со звуком последний сам по себе вызывал симптомы отравления камфо-

рой (судороги, эпилепсия). Следует, однако, заметить, что патологиче-

ские условные рефлексы в противоположность защитно-физиологиче-

-467

ским вырабатываются с большим трудом, так как их развитие не

соответствует основным формам деятельности нервной системы как ап-

парата защиты и приспособления, возникшего в процессе эволюции.

§ 342. Причины нарушений функций нервной системы

В основе разнообразных нарушений деятельности нервной системы,

начиная с каждого нейрона в любом ее отделе и кончая сложнейшей

работой коры головного мозга, лежат изменения основных нервных про-

цессов— возбуждения и торможения. Эти изменения могут возникать:

1) в результате прямою действия на нервную ткань различных повреж-

дающих агентов (инфекция,отравление, травма) ; 2) под влиянием нару-

шения кровоснабжения нервной ткани вследствие спазма артериол,

тромбоза или эмболии кровеносных сосудов, сдавления их опухолями,

рубцами и др.; 3) рефлекторно под влиянием «чрезвычайных» болезне-

творных воздействий на экстеро- и интероцептивный аппарат (например,

шоковое состояние под влиянием механической травмы, судороги при

электротравме, запредельное торможение от сверхсильного звука и пр.).

У человека «чрезвычайными» болезнетворными воздействиями бывают

также сигналы сигналов — слова, вызывающие сильные отрицательные

эмоции (оскорбления, тяжелые известия и т. д.).

Перечисленные формы патогенных влияний на нервную систему

(непосредственное, через нарушение кровоснабжения, рефлекторное)

часто сочетаются. Так, бактериальный токсин вызывает торможение в

коре головного мозга как вследствие непосредственного воздействия на

ее клетки, так и за счет нарушения ее кровоснабжения. Многие факторы

(травмы, яды) действуют непосредственно на тот или иной отдел нерв-

ной системы и рефлекторно.

§ 343. Избирательная локализация повреждений

нервной системы

Особенности обмена веществ различных нервных клеток, их прони-

цаемости для ядов и других пато1 eHHbfe агентов, а также особенности

кровоснабжения различных групп нериных клеток обусловливают изби-

рательную локализацию повреждений различных нервных образований.

Так, например, при отравлении окисью углерода избирательно повреж-

даются клетки бледного шара и черной субстанции головного мозга.

При отравлении марганцем повреждения локализуются в области поло-

сатого тела, при ртутном отравлении — в области узлов солнечного

сплетения.

Некоторые вирусы (бешенства, полиомиелита) и бактериальные

токсины (столбняк) распространяются в организме по нервным волок-

нам. Например, столбнячный токсин двигается вдоль аксонов двига-

тельных нервов. Вирус полиомиелита размножается и передвигается по

соматическим двигательным нервным путям и достигает центральной

нервной системы. Вирус бешенства передвигается по аксонам двигатель-

ного и чувствительного нервов в спинной и головной мозг и этот процесс

имеет важнейшее значение в патогенезе бешенства. Нервные стволы

являются также местом распространения многих ядов органического

(например, метиловый спирт в зрительном тракте) и неорганического

(восходящие мышьяковистые невриты человека, свинцовые невриты у

кролика) происхождения.

-468

Глава

2

ОБЩАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ

Расстройства функции нервной системы под влиянием болезнетвор-

ных воздействий выражаются

в

нарушении:

1)

процессов возбуждения

в нервных клетках;

2)

проведения возбуждения

в

нервных волокнах;

3) передачи возбуждения

с

одного нейрона

на

другой;

4)

процессов

торможения

в

нервных клетках

и

тормозных синапсах.

§ 344. Нарушения процессов возбуждения нервной клетки

Различные патогенные воздействия

на

нервную клетку, нарушающие

в ней окислительные процессы, вызывают понижение возбудимости

этой клетки, удлинение

ее

хронаксии

и

снижение лабильности. Так,

возбудимость нервной клетки падает при охлаждении, помещении

ее в

гипотоническую среду, под влиянием ионизирующей радиации или пов-

реждающих окислительные процессы ядов—цианида (NaCNH), сульфида

(Na

2

S), азида (Na

3

N). Резко снижают возбудимость нервной клетки

наркотики. Наоборот, нагревание, окснгенация до определенных преде-

лов, некоторые ионы (см. ниже) повышают возбудимость нервных кле-

ток. Сильное нагревание, высокое содержание O

2

(чистый кислород)

вновь действуют угнетающе — снижают

и

совсем прекращают возбуди-

мость нервной клетки. Особое значение имеют процессы, нарушающие

работу натрий-калиевого насоса.

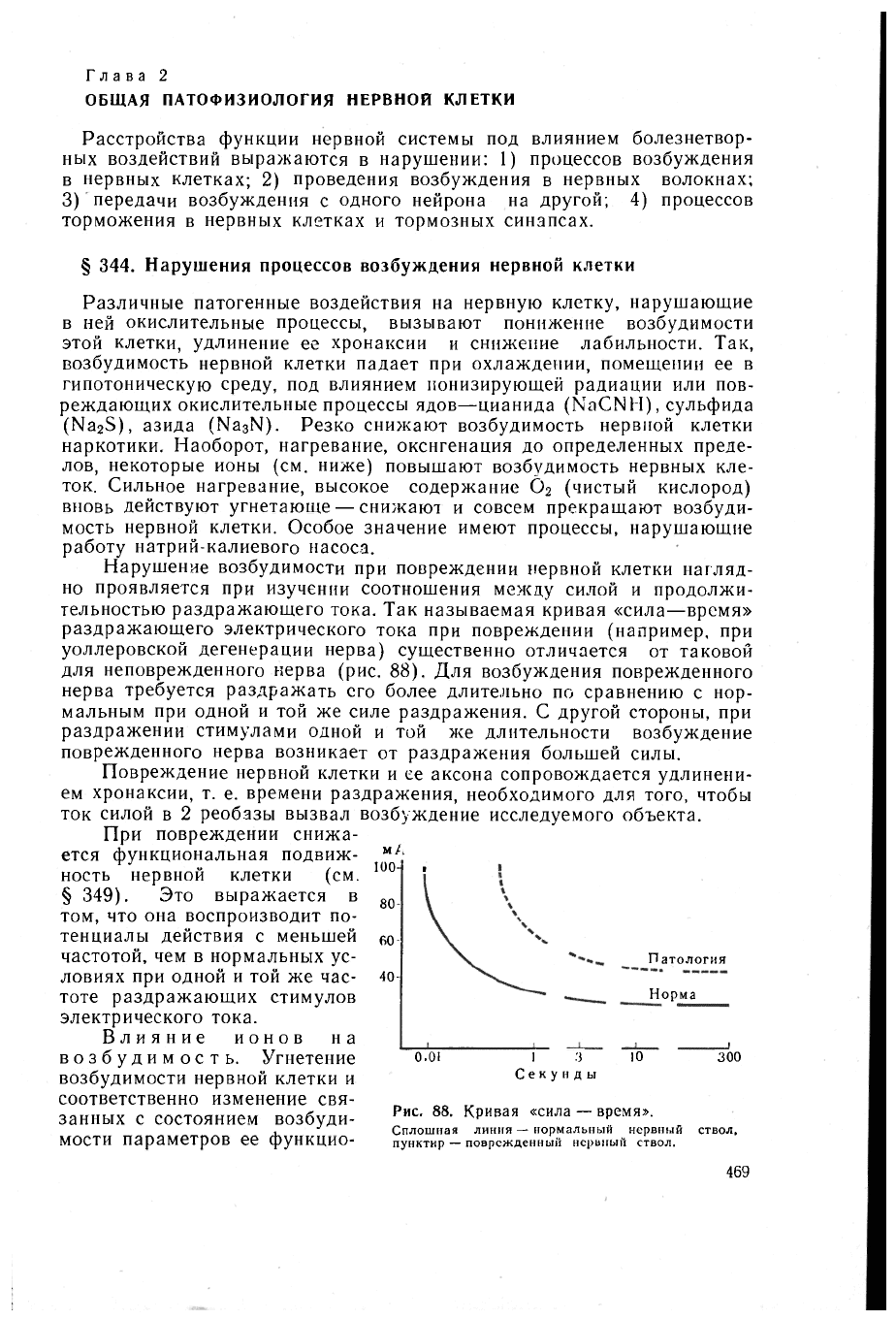

Нарушение возбудимости при повреждении нервной клетки нагляд-

но проявляется при изучении соотношения между силой

и

продолжи-

тельностью раздражающего тока. Так называемая кривая «сила—время»

раздражающего электрического тока при повреждении (например, при

уоллеровской дегенерации нерва) существенно отличается

от

таковой

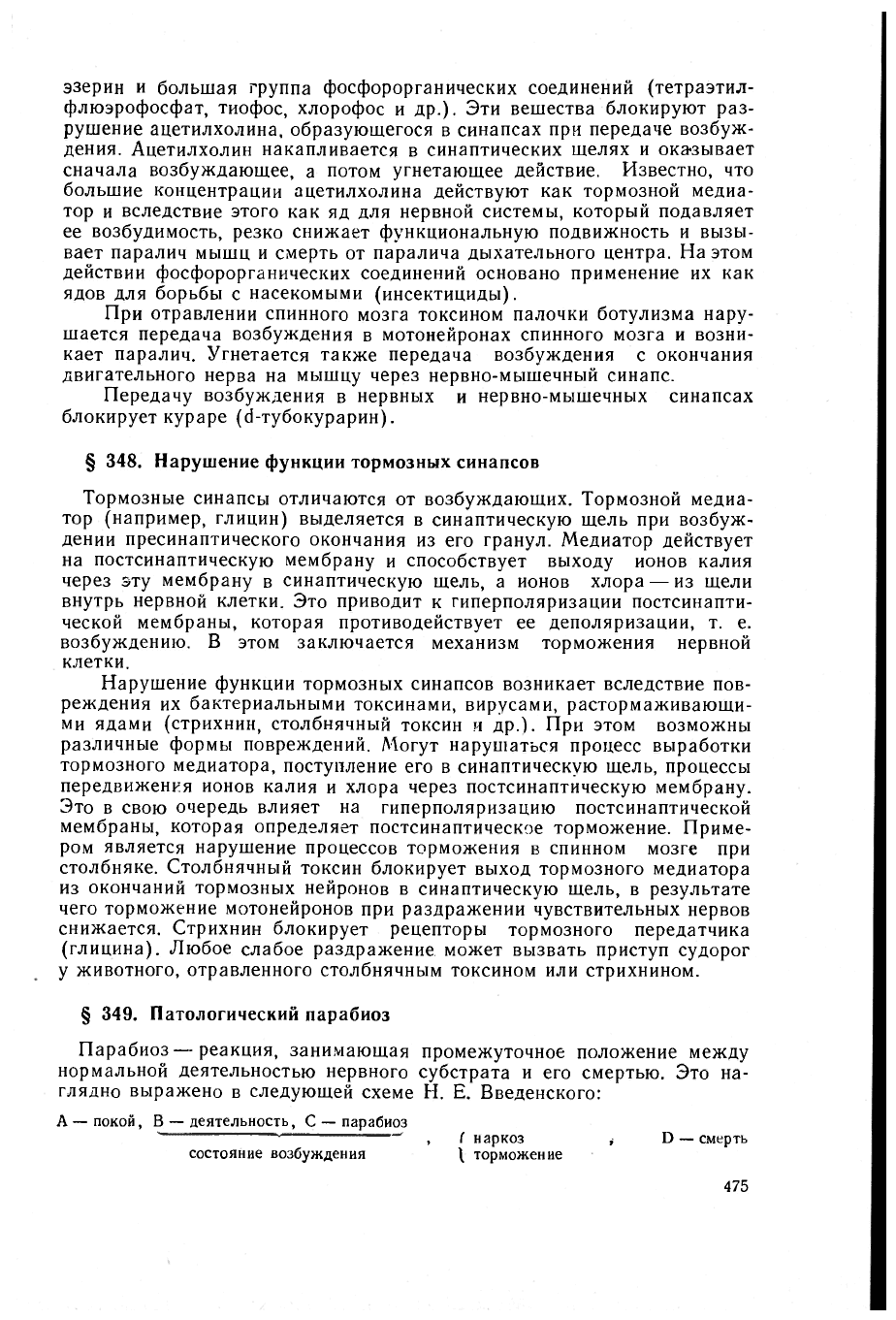

для неповрежденного нерва (рис. 88). Для возбуждения поврежденного

нерва требуется раздражать его более длительно по сравнению

с

нор-

мальным при одной

и

той же силе раздражения.

С

другой стороны, при

раздражении стимулами одной

и

той

же

длительности возбуждение

поврежденного нерва возникает

от

раздражения большей силы.

Повреждение нервной клетки и ее аксона сопровождается удлинени-

ем хронаксии, т. е. времени раздражения, необходимого для того, чтобы

ток силой

в 2

реобазы вызвал возбуждение исследуемого объекта.

При повреждении снижа-

ется функциональная подвиж-

wt

ность нервной клетки (см.

100 1

§ 349).

Это

выражается

в

том, что она воспроизводит по-

тенциалы действия

с

меньшей

частотой, чем

в

нормальных ус-

ловиях при одной и той же час-

тоте раздражающих стимулов

электрического тока.

Влияние ионов

на

возбудимость. Угнетение

возбудимости нервной клетки

и

соответственно изменение свя-

занных

с

состоянием возбуди-

мости параметров

ее

функцио-

80-

60-

40-

0.01

Патология

Норма

1

3

Секунды

10

-J

300

Рис. 88. Кривая «сила — время».

Сплошная линия —

нормальный

нервный ствол,

пунктир —

поврежденный

нервный ствол.

-469

нального состояния возникает при нарушениях ионного состава окру-

жающей клетку среды (крови, тканевой жидкости, ликвора) и механиз-

мов активного обмена ионов (прежде всего калия и натрия) между

клеткой и средой.

Различные метаболические яды, угнетающие дыхание нервной клет-

ки и блокирующие действие натриевого насоса, также снижают возбуди-

мость нервных клеток и волокон. Так, например, отравление нервной

клетки клюпеином (протамином из свежей спермы рыб) вызывает рез-

кое замедление восстановления мембранного потенциала после возник-

новения тока действия. Уабаин (г-строфантин) задерживает передви-

жение как натрия, так и калия и блокирует появление тока действия

при раздражении нерва.

Функцию натрий-калиевого насоса угнетают люминал, аминазин

и другие ингибиторы этого процесса. Угнетение возбудимости в этих

случаях возникает потому, что без действия этого насоса невозможно

поддержание мембранного потенциала.

Большое значение имеет соотношение одно- и двухвалентных катио-

нов в среде, омывающей нервно-мышечный препарат или изолированное

сердце. Оптимальное соотношение концентраций ионов K

+

и Ca++ долж-

но быть равно примерно 2.

§ 345. Возбудимость поврежденного и дегенерирующего

нервного ствола

Возбудимость поврежденного нервного ствола к любому электриче-

скому раздражению резко падает. Сначала понижается возбудимость

к переменному (фарадическому) току, потом к постоянному (гальвани-

ческому) току. Последнее явление имеет ряд особенностей, используе-

мых в клинике для определения степени повреждения нерва. Электроды

прикладывают к коже по ходу исследуемого нервного ствола. Эффект

раздражения регистрируется по сокращению соответствующей мышцы.

Раздражение постоянным током неповрежденного нерва возникает рань-

ше при замыкании тока на катоде — КЗС (катод — замыкание — сокра-

щение). Для сокращения мышцы при раздражении нерва путем замы-

кания тока на аноде требуется большая сила, чем при замыкании на

катоде — АЗС (анод — замыкание — сокращение). Еще большая сила

тока нужна для получения сокращения мышцы при размыкании тока на

аноде—APC (анод — размыкание — сокращение) и еще большая —

на катоде (KPC).

Таким образом, для нормального здорового нерва и мышцы:

КЗОАЗОАРСЖРС.

Повреждение и дегенерация нервного ствола вызывает изменение

в соотношении указанных эффектов от замыкания и размыкания посто-

янного тока на катоде и аноде. Важнейшее из них заключается в том, что

АЗС возникает раньше и при меньшей силе тока, чем КЗС. Таким об-

разом, АЗС > КЗС.

Меняется также возбудимость нерва к размыкательным раздраже-

ниям постоянного электрического тока. Аналогичные явления наблюда-

ются и при определении возбудимости скелетной мышцы при ее прямом

раздражении. Под влиянием дистрофических процессов в скелетной

мышце, возникающих после денервации, возбудимость мышцы к раздра-

жению постоянным током изменяется, подобно указанным выше отно-

шениям для. нервного ствола. Изменения возбудимости нерва и мышцы

-470

при дегенерации (дистрофии)

к

раздражению постоянным током носят

название изменений полярной формулы.

Механизм извращения возбудимости нерва

и

мышцы

к

постоянному

току при дегенерации не вполне ясен. Предполагают, что

в

поврежден-

ном нерве возникает разрыхление мембран

и

субклеточных структур

областей перехватов Ранвье, которые являются главными объектами

действия раздражающего тока (миелиновые оболочки имеют очень

большое сопротивление). Раздражение нерва на катоде

в

этих условиях

еще больше разрыхляет мембраны, повреждает натрий-калиевый насос

и снижает возбудимость. Раздражение

на

аноде уплотняет мембраны

нерва, нормализует функцию упомянутого насоса

и

способствует

в

этих

условиях повышению возбудимости поврежденного нерва.

Имеют также значение условия прохождения электрического тока

через ткани кожи, подкожной клетчатки

и

мышц до попадания

его в

раздражаемый нервный ствол.

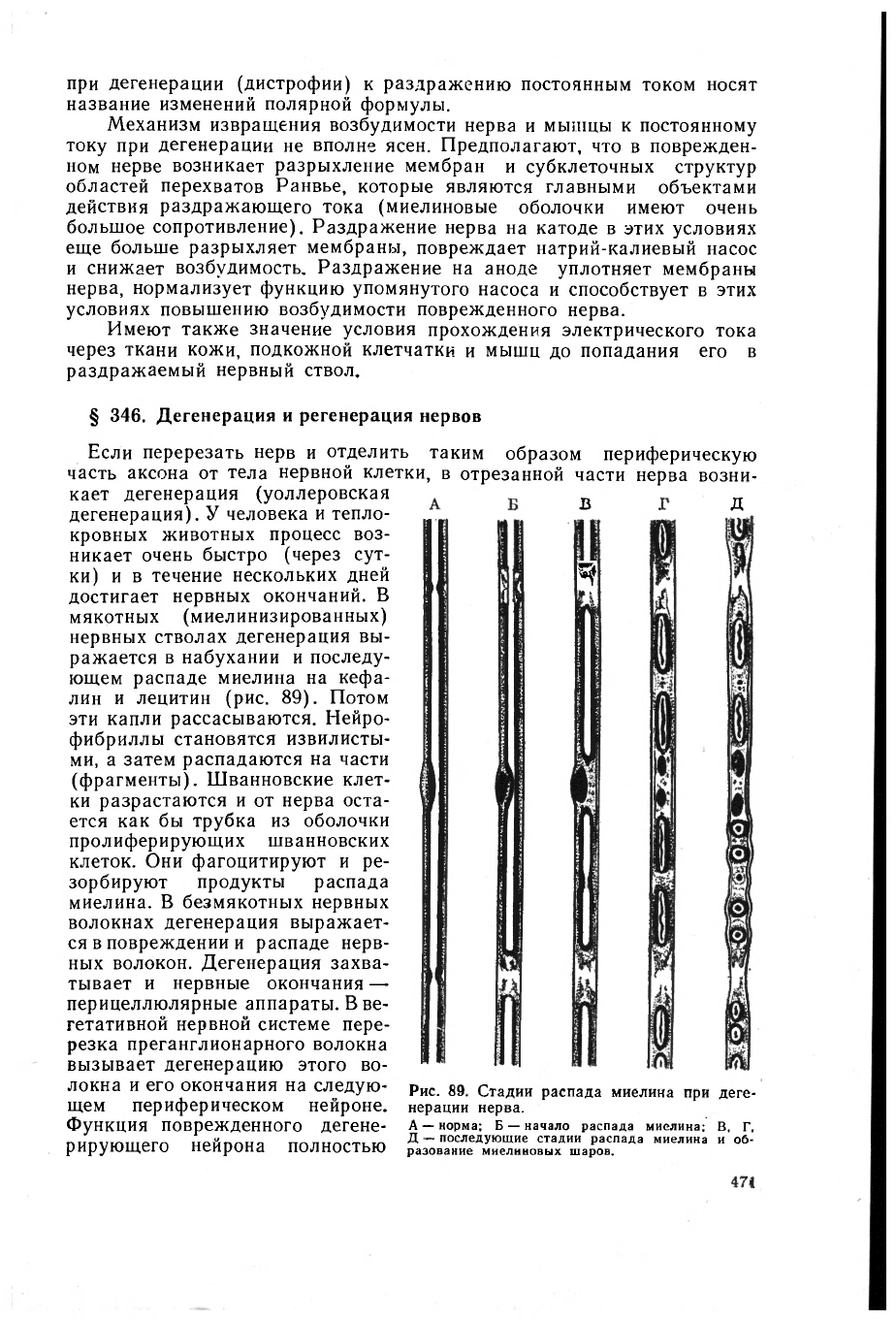

§ 346. Дегенерация и регенерация нервов

Если перерезать нерв

и

отделить таким образом периферическую

часть аксона от тела нервной клетки,

в

отрезанной части нерва возни-

кает дегенерация (уоллеровская

дегенерация). У человека и тепло-

кровных животных процесс воз-

никает очень быстро (через сут-

ки)

и в

течение нескольких дней

достигает нервных окончаний.

В

мякотных (миелинизированных)

нервных стволах дегенерация вы-

ражается

в

набухании и последу-

ющем распаде миелина

на

кефа-

лин

и

лецитин (рис. 89). Потом

эти капли рассасываются. Нейро-

фибриллы становятся извилисты-

ми,

а

затем распадаются на части

(фрагменты). Шванновские клет-

ки разрастаются

и

от нерва оста-

ется как бы трубка

из

оболочки

пролиферирующих шванновских

клеток. Они фагоцитируют

и ре-

зорбируют продукты распада

миелина.

В

безмякотных нервных

волокнах дегенерация выражает-

ся в повреждении и распаде нерв-

ных волокон. Дегенерация захва-

тывает

и

нервные окончания —

перицеллюлярные аппараты. В ве-

гетативной нервной системе пере-

резка преганглионарного волокна

вызывает дегенерацию этого

во-

локна и его окончания на следую-

щем периферическом нейроне.

Функция поврежденного дегене-

рирующего нейрона полностью

В

Щ

Д

Рис. 89. Стадии распада миелина

нерации нерва.

Л — норма; Б — начало распада миелина;

Д — последующие стадии распада миелина

разование миелнновых шаров.

при деге-

B, Г,

и 06-

-475

+ 50

CQ

7.

И +

50

7.

-50

01234 01234

Время, мс BjieMH

1

мс

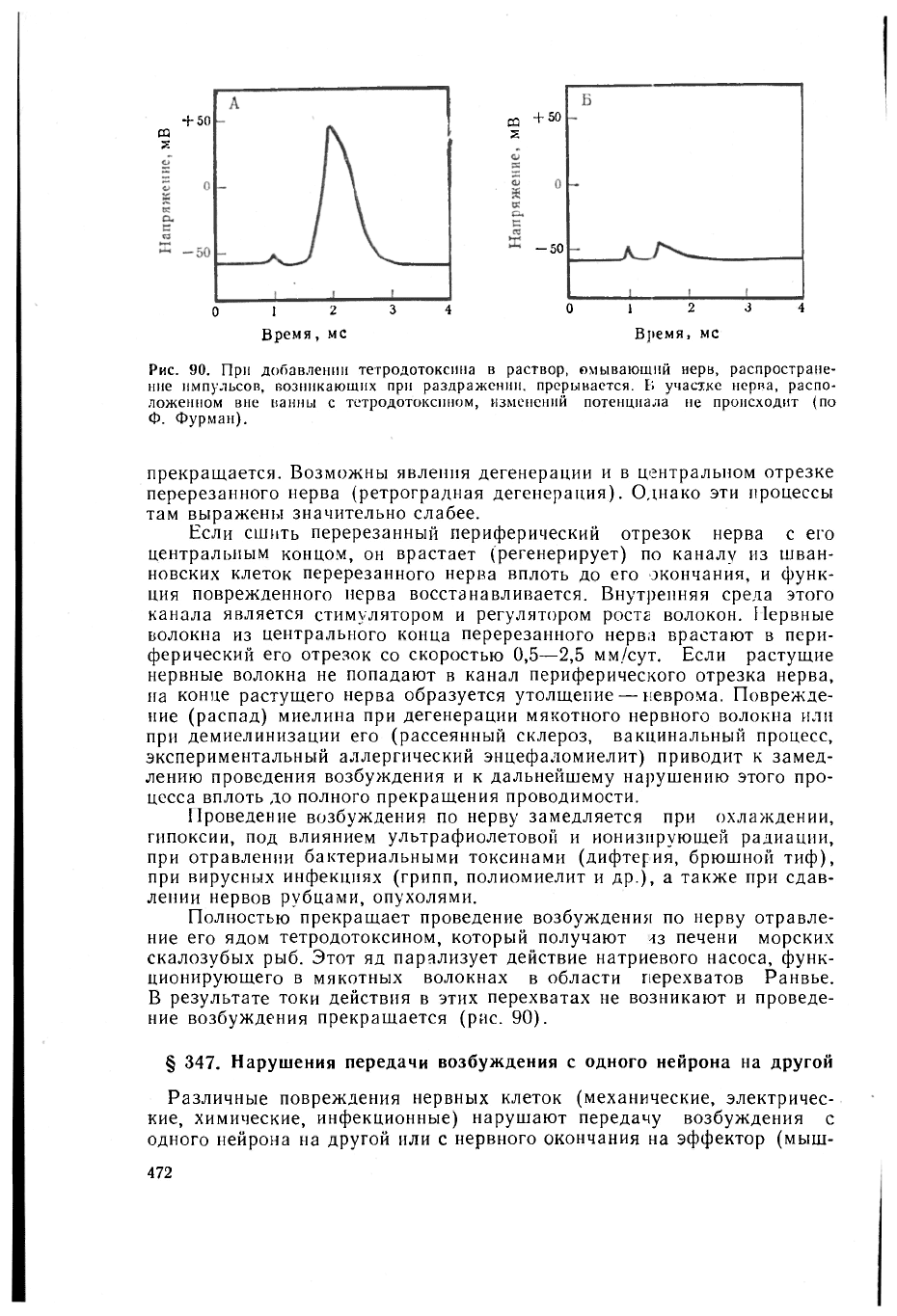

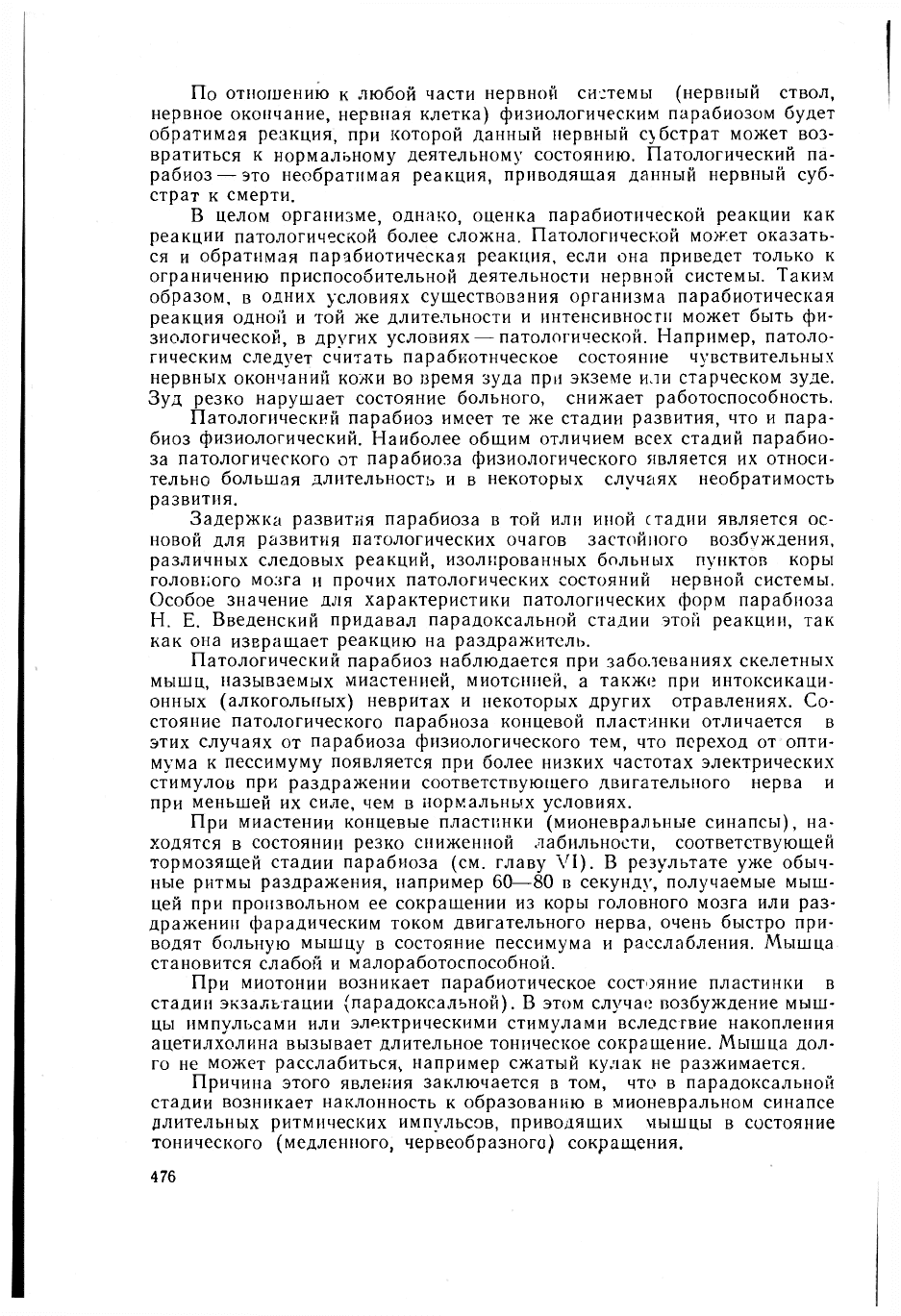

Рис. 90. При добавлении тетродотокспна в раствор, омывающий нерв, распростране-

ние импульсов, возникающих при раздражении, прерывается. В участке нерва, распо-

ложенном вне ванны с тетродотоксином, изменений потенциала не происходит (по

Ф. Фурман).

прекращается. Возможны явления дегенерации и в центральном отрезке

перерезанного нерва (ретроградная дегенерация). Однако эти процессы

там выражены значительно слабее.

Если сшить перерезанный периферический отрезок нерва с его

центральным концом, он врастает (регенерирует) по каналу из шван-

новских клеток перерезанного нерва вплоть до его окончания, и функ-

ция поврежденного нерва восстанавливается. Внутренняя среда этого

канала является стимулятором и регулятором роста волокон. Нервные

волокна из центрального конца перерезанного нерва врастают в пери-

ферический его отрезок со скоростью 0,5—2,5 мм/сут. Если растущие

нервные волокна не попадают в канал периферического отрезка нерва,

на конце растущего нерва образуется утолщение — неврома. Поврежде-

ние (распад) миелина при дегенерации мякотного нервного волокна или

при демиелинизации его (рассеянный склероз, вакцинальный процесс,

экспериментальный аллергический энцефаломиелит) приводит к замед-

лению проведения возбуждения и к дальнейшему нарушению этого про-

цесса вплоть до полного прекращения проводимости.

Проведение возбуждения по нерву замедляется при охлаждении,

гипоксии, под влиянием ультрафиолетовой и ионизирующей радиации,

при отравлении бактериальными токсинами (дифтерия, брюшной тиф),

при вирусных инфекциях (грипп, полиомиелит и др.), а также при сдав-

лении нервов рубцами, опухолями.

Полностью прекращает проведение возбуждения по нерву отравле-

ние его ядом тетродотоксином, который получают лз печени морских

скалозубых рыб. Этот яд парализует действие натриевого насоса, функ-

ционирующего в мякотных волокнах в области перехватов Ранвье.

В результате токи действия в этих перехватах не возникают и проведе-

ние возбуждения прекращается (рис. 90).

§ 347. Нарушения передачи возбуждения с одного нейрона на другой

Различные повреждения нервных клеток (механические, электричес-

кие, химические, инфекционные) нарушают передачу возбуждения с

одного нейрона на другой или с нервного окончания на эффектор (мыш-

472

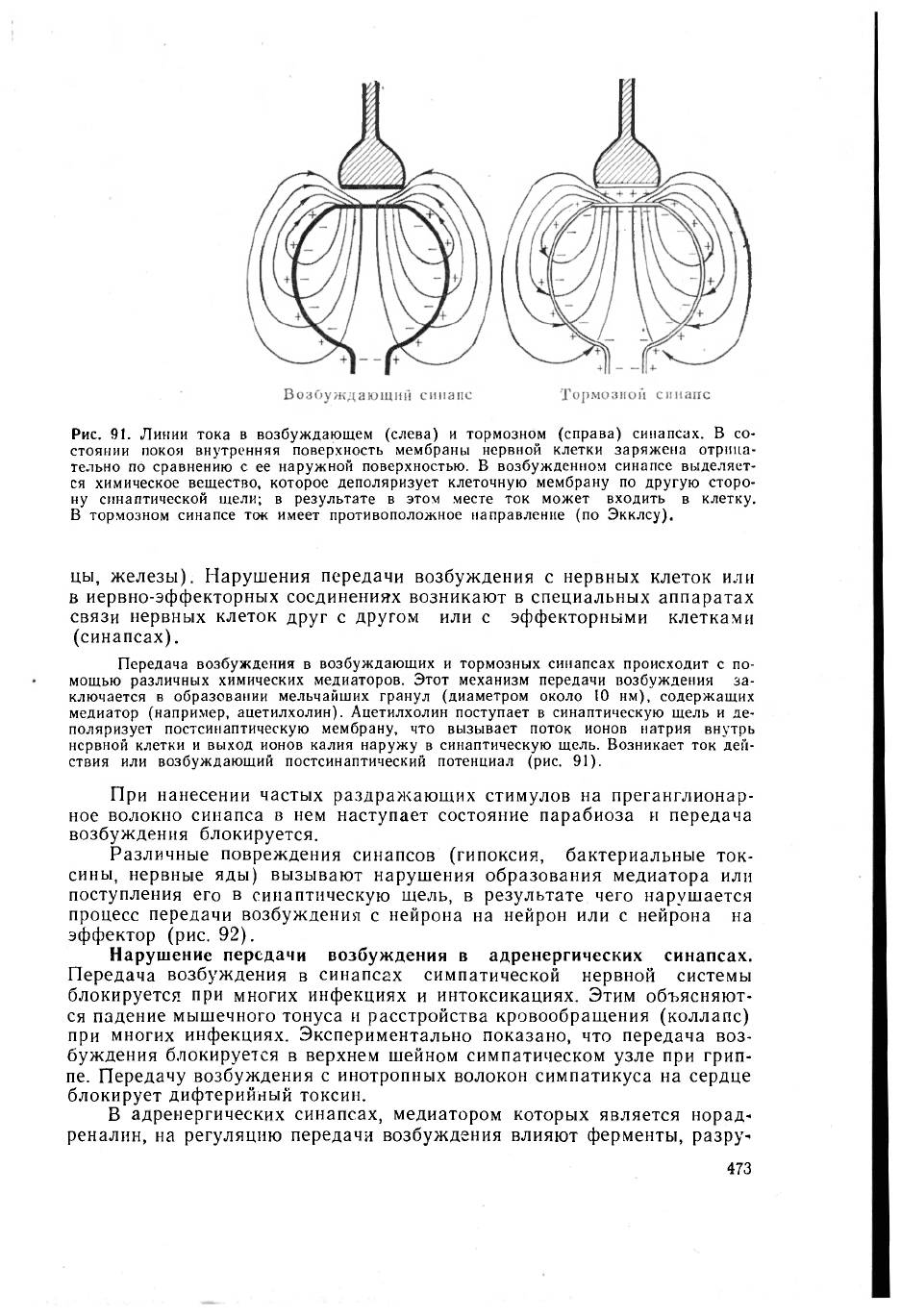

Рис. 91. Линии тока в возбуждающем (слева) и тормозном (справа) синапсах. В со-

стоянии покоя внутренняя поверхность мембраны нервной клетки заряжена отрица-

тельно по сравнению с ее наружной поверхностью. В возбужденном синапсе выделяет-

ся химическое вещество, которое деполяризует клеточную мембрану по другую сторо-

ну синаптической щели; в результате в этом месте ток может входить в клетку.

В тормозном синапсе ток имеет противоположное направление (по Экклсу).

цы, железы). Нарушения передачи возбуждения с нервных клеток или

в иервно-эффекторных соединениях возникают в специальных аппаратах

связи нервных клеток друг с другом или с эффекторными клетками

(синапсах).

Передача возбуждения в возбуждающих и тормозных синапсах происходит с по-

мощью различных химических медиаторов. Этот механизм передачи возбуждения за-

ключается в образовании мельчайших гранул (диаметром около 10 нм), содержащих

медиатор (например, аиетилхолин). Ацетилхолин поступает в синаптическую щель и де-

поляризует постсинаптическую мембрану, что вызывает поток ионов натрия внутрь

нервной клетки и выход ионов калия наружу в синаптическую щель. Возникает ток дей-

ствия или возбуждающий постсинаптический потенциал (рис. 91).

При нанесении частых раздражающих стимулов на преганглионар-

ное волокно синапса в нем наступает состояние парабиоза и передача

возбуждения блокируется.

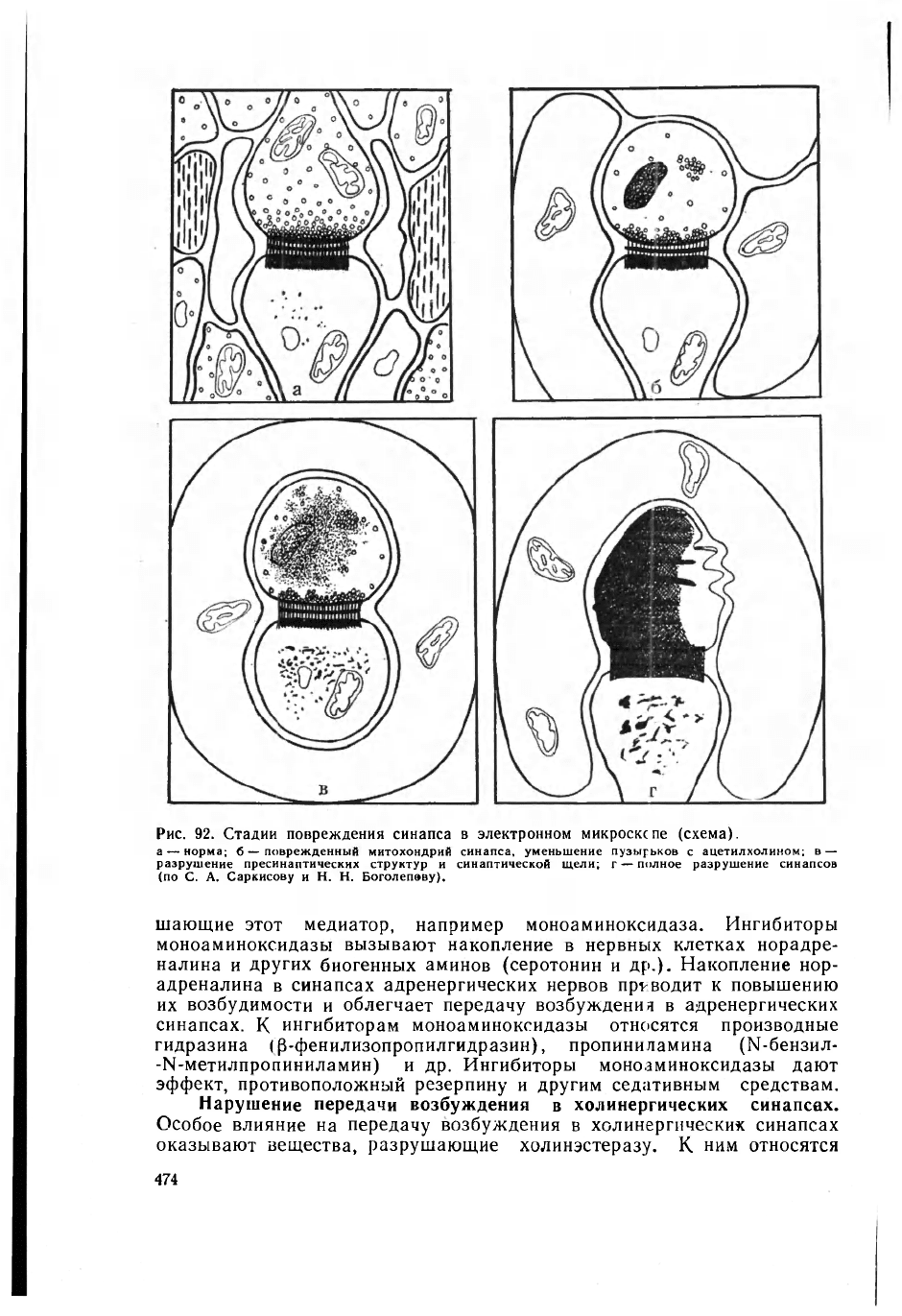

Различные повреждения синапсов (гипоксия, бактериальные ток-

сины, нервные яды) вызывают нарушения образования медиатора или

поступления его в синаптическую щель, в результате чего нарушается

процесс передачи возбуждения с нейрона на нейрон или с нейрона на

эффектор (рис. 92).

Нарушение передачи возбуждения в адренергических синапсах.

Передача возбуждения в синапсах симпатической нервной системы

блокируется при многих инфекциях и интоксикациях. Этим объясняют-

ся падение мышечного тонуса и расстройства кровообращения (коллапс)

при многих инфекциях. Экспериментально показано, что передача воз-

буждения блокируется в верхнем шейном симпатическом узле при грип-

пе. Передачу возбуждения с инотропных волокон симпатикуса на сердце

блокирует дифтерийный токсин.

В адренергических синапсах, медиатором которых является норад-

реналин, на регуляцию передачи возбуждения влияют ферменты, разру-

-473

Рис. 92. Стадии повреждения синапса

в

электронном микроскопе (схема),

а —норма; 6 —

поврежденный

митохондрий синапса, уменьшение пузырьков с ацетилхолином; в —

разрушение пресинаптических структур и синаптической щели; г — полное разрушение синапсов

(по С. А. Саркисову и Н. Н. Боголепову).

тающие ЭТОТ медиатор, например моноаминоксидаза. Ингибиторы

моноаминоксидазы вызывают накопление

в

нервных клетках норадре-

налина

и

других биогенных аминов (серотонин

и

др.). Накопление нор-

адреналина

в

синапсах адренергических нервов приводит

к

повышению

их возбудимости

и

облегчает передачу возбуждения

в

адренергических

синапсах.

К

ингибиторам моноаминоксидазы относятся производные

гидразина (p-фенилизопропилгидразин), пропиниламина (N-бензил-

-N-метилпропиниламин)

и

др. Ингибиторы моноаминоксидазы дают

эффект, противоположный резерпину

и

другим седативным средствам.

Нарушение передачи возбуждения

в

холинергических синапсах.

Особое влияние

на

передачу возбуждения

в

холинергических синапсах

оказывают вещества, разрушающие холинэстеразу.

К

ним относятся

-474

эзерин и большая группа фосфорорганических соединений (тетраэтил-

флюэрофосфат, тиофос, хлорофос и др.). Эти вешества блокируют раз-

рушение ацетилхолина, образующегося в синапсах при передаче возбуж-

дения. Ацетилхолин накапливается в синаптических щелях и оказывает

сначала возбуждающее, а потом угнетающее действие. Известно, что

большие концентрации ацетилхолина действуют как тормозной медиа-

тор и вследствие этого как яд для нервной системы, который подавляет

ее возбудимость, резко снижает функциональную подвижность и вызы-

вает паралич мышц и смерть от паралича дыхательного центра. На этом

действии фосфорорганических соединений основано применение их как

ядов для борьбы с насекомыми (инсектициды).

При отравлении спинного мозга токсином палочки ботулизма нару-

шается передача возбуждения в мотонейронах спинного мозга и возни-

кает паралич. Угнетается также передача возбуждения с окончания

двигательного нерва на мышцу через нервно-мышечный синапс.

Передачу возбуждения в нервных и нервно-мышечных синапсах

блокирует кураре (d-тубокурарин).

§ 348. Нарушение функции тормозных синапсов

Тормозные синапсы отличаются от возбуждающих. Тормозной медиа-

тор (например, глицин) выделяется в синаптическую щель при возбуж-

дении пресинаптического окончания из его гранул. Медиатор действует

на постсинаптическую мембрану и способствует выходу ионов калия

через эту мембрану в синаптическую щель, а ионов хлора — из щели

внутрь нервной клетки. Это приводит к гиперполяризации постсинапти-

ческой мембраны, которая противодействует ее деполяризации, т. е.

возбуждению. В этом заключается механизм торможения нервной

клетки.

Нарушение функции тормозных синапсов возникает вследствие пов-

реждения их бактериальными токсинами, вирусами, растормаживающи-

ми ядами (стрихнин, столбнячный токсин и др.). При этом возможны

различные формы повреждений. Могут нарушаться процесс выработки

тормозного медиатора, поступление его в синаптическую щель, процессы

передвижения ионов калия и хлора через постсинаптическую мембрану.

Это в свою очередь влияет на гиперполяризацию постсинаптической

мембраны, которая определяет постсинаптическое торможение. Приме-

ром является нарушение процессов торможения в спинном мозге при

столбняке. Столбнячный токсин блокирует выход тормозного медиатора

из окончаний тормозных нейронов в синаптическую щель, в результате

чего торможение мотонейронов при раздражении чувствительных нервов

снижается. Стрихнин блокирует рецепторы тормозного передатчика

(глицина). Любое слабое раздражение может вызвать приступ судорог

у животного, отравленного столбнячным токсином или стрихнином.

§ 349. Патологический парабиоз

Парабиоз —реакция, занимающая промежуточное положение между

нормальной деятельностью нервного субстрата и его смертью. Это на-

глядно выражено в следующей схеме Н. Е. Введенского:

А — покой, В — деятельность, С — парабиоз

' " , Г наркоз i D — смерть

состояние возбуждения \ торможение

-475

По отношению к любой части нервной системы (нервный ствол,

нервное окончание, нервная клетка) физиологическим парабиозом будет

обратимая реакция, при которой данный нервный субстрат может воз-

вратиться к нормальному деятельному состоянию. Патологический па-

рабиоз— это необратимая реакция, приводящая данный нервный суб-

страт к смерти.

В целом организме, однако, оценка парабиотической реакции как

реакции патологической более сложна. Патологической может оказать-

ся и обратимая парабиотическая реакция, если она приведет только к

ограничению приспособительной деятельности нервной системы. Таким

образом, в одних условиях существования организма парабиотическая

реакция одной и той же длительности и интенсивности может быть фи-

зиологической, в других условиях — патологической. Например, патоло-

гическим следует считать парабиотнческое состояние чувствительных

нервных окончаний кожи во время зуда при экземе или старческом зуде.

Зуд резко нарушает состояние больного, снижает работоспособность.

Патологический парабиоз имеет те же стадии развития, что и пара-

биоз физиологический. Наиболее общим отличием всех стадий парабио-

за патологического от парабиоза физиологического является их относи-

тельно большая длительность и в некоторых случаях необратимость

развития.

Задержка развития парабиоза в той или иной стадии является ос-

новой для развития патологических очагов застойного возбуждения,

различных следовых реакций, изолированных больных пунктов коры

головного мозга и прочих патологических состояний нервной системы.

Особое значение для характеристики патологических форм парабиоза

Н. Е. Введенский придавал парадоксальной стадии этой реакции, так

как она извращает реакцию на раздражитель.

Патологический парабиоз наблюдается при заболеваниях скелетных

мышц, называемых миастенией, миотснией, а также при интоксикаци-

онных (алкогольных) невритах и некоторых других отравлениях. Со-

стояние патологического парабиоза концевой пластинки отличается в

этих случаях от парабиоза физиологического тем, что переход от опти-

мума к пессимуму появляется при более низких частотах электрических

стимулов при раздражении соответствующего двигательного нерва и

при меньшей их силе, чем в нормальных условиях.

При миастении концевые пластинки (мионевральные синапсы), на-

ходятся в состоянии резко сниженной лабильности, соответствующей

тормозящей стадии парабиоза (см. главу VI). В результате уже обыч-

ные ритмы раздражения, например 60—80 в секунду, получаемые мыш-

цей при произвольном ее сокращении из коры головного мозга или раз-

дражении фарадическим током двигательного нерва, очень быстро при-

водят больную мышцу в состояние пессимума и расслабления. Мышца

становится слабой и малоработоспособной.

При миотонии возникает парабиотнческое состояние пластинки в

стадии экзальтации (парадоксальной). В этом случае возбуждение мыш-

цы импульсами или электрическими стимулами вследствие накопления

ацетилхолина вызывает длительное тоническое сокращение. Мышца дол-

го не может расслабиться\ например сжатый кулак не разжимается.

Причина этого явления заключается в том, что в парадоксальной

стадии возникает наклонность к образованию в мионевральном синапсе

длительных ритмических импульсов, приводящих мышцы в состояние

тонического (медленного, червеобразного) сокращения.

-476