Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология

Подождите немного. Документ загружается.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

171-

-171

Так оказывалось, что Ц., рассматриваемая системно, во всей полноте своих взаимосодействующих

«механизмов», находится не вне К., а внутри нее, и что, следовательно, отношения Ц. и К. двуплановы: в

диахронической плоскости Ц. является уровнем развития К., который в XXI в. остается, при всех

имманентных ему противоречиях, высшим, хотя в будущем будет, несомненно, превзойден более развитым

ее состоянием (некоей постцивилизацией или суперцивилизацией); в структурно же синхроническом

рассмотрении Ц. является тем слоем К., в котором сосредоточены все способы организации нового

исторического состояния бытия социума.

Вместе с тем Ц. не возникает на «голом» с точки зрения истории К. месте — при всем новаторстве ее

«механизмов» ее бытие не появляется из культурного небытия, как Минерва из головы Юпитера, но

сохраняет в преобразованном виде многие завоевания доурбанистической К. Это связано, с одной стороны,

с сохранявшейся живой связью населения города с его сельским окружением и с обитателями других

городов в единой национально-государственной или имперской суперсистеме (по вертикали: «столица —

провинция» и по горизонтали, между разными провинциальными городами), а с другой стороны, с

базировавшимися на биологически данных и потому в основе своей стабильных отношениях полов и

поколений, а также с наследовавшимися от прошлого доурбанистической К. формами ценностного сознания

— архетипами нравственного, эстетического, религиозно-мифологического содержания. Поскольку

цивилизационные механизмы действуют не спонтанно и самодовлеюще, но управляются изнутри

имманентными К. телеологически-аксиологическими установками, между К. и Ц. складывалась сложная и

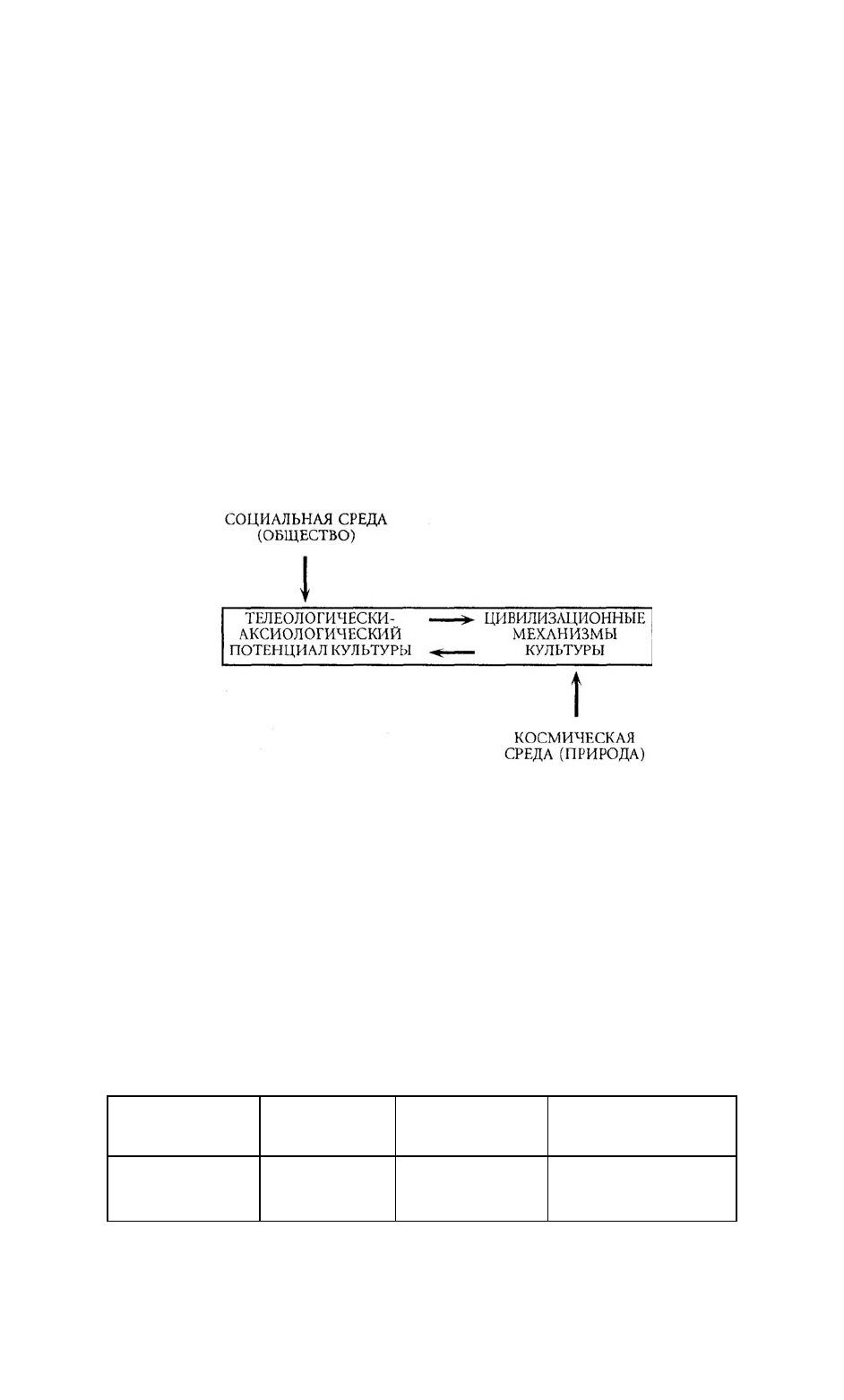

динамичная система отношений. Используя вновь язык графических схем, систему эту можно представить

таким образом:

173

Схема эта показывает, что:

A) Рассмотренная в структурно-синхронической плоскости К. образуется взаимосвязью двух ее

составляющих, необходимых в том или ином конкретном виде во всякой диссипативной,

саморегулирующейся и саморазвивающейся системе;

Б) Среда, в которой существует рассматриваемая система, тоже имеет две сферы — космическую и

социальную, непосредственно представленные в их взаимодействии с К., природой и обществом; их

симметричное расположение слева и справа от центра подчеркивает непосредственную связь одного

потенциала К. с обществом, а другого — с природой;

B) Взаимоотношения данных потенциалов подвижны — их общая плоскость может быть большей и

меньшей, что открывает путь к диахроническому анализу К.

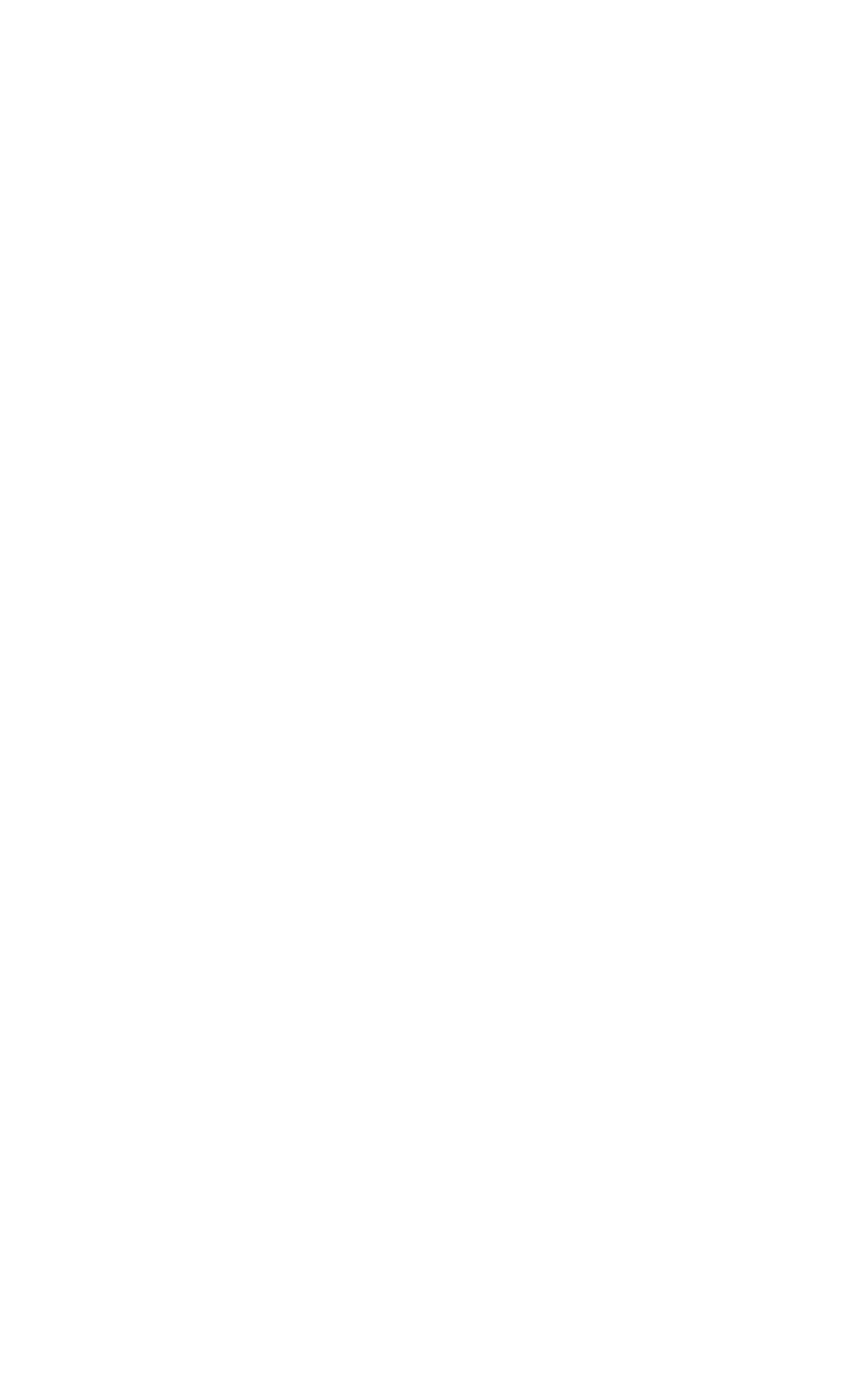

Данная схема, как всякое графическое изображение пространственно-временных отношений реального,

материально-духовного бытия, остается, разумеется, только схемой, односторонне представляющей эти

отношения — и потому, что они несравненно богаче, чем фиксируемые в схеме, и потому, что одна схема не

может представить и архитектонику системы, и ее хроноструктуру. Поэтому представление ее

исторической динамики требует иного изображения, способного сделать наглядной закономерность

исторических изменений «весового» и «энергетического» взаимоотношений обоих полюсов К.:

первобытное

состояние

традиционная

культура

индустриальная

цивилизация

постиндустриальное

общество (в

тенденции)

доцивилизацион

ный тип

культуры

цивилизация в

КУЛЬТУРЕ

культура в

ЦИВИЛИЗАЦИИ

отождествление

культуры и

цивилизации

И эта схема нуждается в теоретических комментариях.

A) Как уже было отмечено, особенностью первобытной К. был ее всесторонний синкретизм, что не

позволяет говорить даже об относительной самостоятельности ее позднее обособившихся подсистем —

поэтому первый период истории часто называют «доцивилизационным»; примечательно, что здесь

отчетливо видна изоморфность филогенеза и онтогенеза, т. е. биографии индивида и истории

человечества: мы говорим о специфической «К детства», а не о «Ц. детства », цивилизованным же

считаем человека, когда он образован и воспитан, творчески деятелен и активно коммуникативен.

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

172-

-172

Б) Тип К., складывающийся после распада первобытного бытия человечества, принято называть, при

всем разнообразии его конкретных форм, традиционным; это бытие могло быть таковым потому, что

сохраняло мифологическое сознание, которое утверждало божественный по происхождению и потому

нерушимый порядок вещей, а примитивный уровень земледелия и скотоводства не создавал условий для

сколько-нибудь значительного развития цивилизационных механизмов — как уже было отмечено, в

древневосточных государствах Ц. делает лишь свои первые робкие шаги; и в Средние века, на Западе, на

Востоке и в России, города были еще слишком слабыми для того, чтобы придать серьезный импульс

развитию этих механизмов. Первый значительный «рывок» в этом направлении был сделан, как известно,

античным полисом, который и стал впоследствии, начиная с эпохи Возрождения, отправным пунктом

формирования западной Ц.; однако для этого должно было пройти полторы тысячи лет, а на Востоке и Юге

процесс этот тормозится и поныне — становление цивилизационных механизмов оказалось делом в высшей

степени трудным. Соответственно в предлагаемой схеме данное соотношение сил К. и ее цивилизационного

слоя обозначено формулой «цивилизация в КУЛЬТУРЕ», и различие их «удельных весов» выявлено

масштабным различием шрифтов.

B) Новое время в Европе, а затем в США, на одном полюсе западного мира, и в России, на другом,

перевернуло соотношение К. и Ц. Характерно, что XVIII в. вошел в историю под именем «века

Просвещения», а XIX-XX вв. — как время «индустриальной Ц.» и «научно-технического прогресса», а затем

«постиндустриальной», или «информационной», или «информациональной» Ц., т. е. по названиям основных

цивилизационных механизмов, вытеснивших ставшие архаическими понятия типа «христианский мир»,

«социалистический лагерь», «массовая К.»... Общественное сознание менялось под влиянием следовавших

одно за другим на-

174

учных открытий в сфере естествознания и технических изобретений, поскольку их применение не

замыкалось в сфере промышленного производства, но проникало в быт всего общества и радикально

меняло его — таковы были социально-психологические, мировоззренческие следствия вторжения в

повседневность железных дорог, электричества, телефона и телеграфа, автомобилей и самолетов,

рентгеноскопии и фармакологии, фотографии и кинематографии, радиосвязи и телевидения, компьютера и

военной техники... Вполне закономерно, что в эту эпоху рождаются такие явления, как сциентизм и

техницизм, философски осмысленные в концепциях позитивизма и прагматизма.

История последних столетий показывает, что решающее значение имеют уже не непрекращавшиеся в

жизни человечества войны и революции — традиционные средства разрешения экономических и

идеологических противоречий, политических и религиозных конфликтов, а единый для социальных и

конфессиональных антагонистов уровень науки и ее воплощений в технике, технологии, средствах

массовой коммуникации. Завершившая Вторую мировую войну атомная бомбардировка японских городов,

чернобыльская катастрофа в СССР, бактериологическая атака афганских талибов на США, наконец,

непредсказуемые перспективы, открытые генной инженерией и космическими полетами, — все это

подтверждало ту новую истину, что решающую роль в судьбах человечества начинают играть не

ценностный потенциал К., не политические идеалы и религиозные верования, и тем более не кажущаяся

сейчас до смешного наивной надежда, что «вера спасет мир» или что «красота спасет мир», а уже

сделанные и еще предстоящие открытия науки и их технические воплощения — т. е. инструменты Д..

Разумеется, все телеологически-ценностные силы К. продолжали, продолжают и будут продолжать влиять и

на работу ученых, и на характер промышленного производства и военной техники, тем самым реализуя свои

возможности как имманентных Ц. регуляторов ее саморазвития, однако возможности эти уже не те, что в

Средние века, — потому в нашей схеме я обозначил эту историческую ситуацию формулой «культура в

ЦИВИЛИЗАЦИИ».

Вместе с тем должна быть особо оговорена одна существенная особенность данного исторического

состояния отношений К. и Ц., которую трудно отразить в схеме и которая требует поэтому специального

описания. Речь идет о хорошо известном, но обычно поверхностно характеризуемом, явлении — о

раздвоении К. на пике научно-технического прогресса на «элитарную» и «массовую». Характерно, что сама

общепринятая терминология говорит о данном явлении как о со-

стоянии К., а не Ц. — ибо мы имеем здесь дело с парадоксальным влиянием Ц. на покоренную ею К.!

Вообще говоря, подобное расслоение К. проходит через всю ее историю в социально-

дифференцированном обществе — знаменитый лозунг древнеримской элиты «хлеба и зрелищ!» весьма

выразительно говорит о различии — более того, противостоянии — утонченного искусства Горация и

Вергилия, Апулея и Плавта и кровопролитных боев гладиаторов и с животными, и друг с другом;

сохранявшееся веками противостояние фольклора — народной К., сначала крестьянской, а затем и

городской - — и аристократической (вспомним хотя бы эту ситуацию в XIX в. в России, стремление

Пушкина, Глинки, Абрамцевского кружка преодолеть это противостояние и невозможность достичь этой

цели, или появление характерного для самой профессиональной городской К. явления, названного

французами «бульварной литературой» — антитезой творчества, обращенного не к фланирующему на

парижских бульварах демосу, а к интеллектуально развитой интеллигенции, к «высоколобым»...) Однако

социальным явлением драматического значения такое раздвоение К. могло стать только тогда, когда

технический прогресс предоставил массовой К. средства, оттеснившие литературу на обочину, а в центр

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

173-

-173

поп-арта выдвинувший новые типы зрелищ — эстрадных, кинематографических, телевизионных,

рекламных, способных воздействовать на массы людей эмоционально, а не интеллектуально, поэтому

обращенных не к левому полушарию и в одиночестве воспринимаемому словесному тексту, а к

объединенным на стадионах или в колоссальных концертных залах массам молодых людей, жаждущих

эмоционального возбуждения, которое наиболее действенно при соединении зримых и как можно громче

звучащих образов; к тому же здесь актуализируются самые чувствительные физиологические ощущения —

сексуальные и агрессивные чувства, на возбуждение которых направлены три главных жанра теле-,

кинопродукции — эротические фильмы, охотно переходящие грань между эротикой и порнографией,

триллеры с непрерывными драками и перестрелками бандитов с полицией и возбуждающие ужас смеси

фантастики и мистики.

Парадоксальность данной ситуации состоит в том, что Ц., имевшая в основе своей развитие интеллекта

на всех уровнях К. и одухотворение инстинктивно-физиологической мотивации поведения людей,

социального и сексуального, привела к вытеснению интеллекта из К. и к активизации унаследованных

человеком от его звериных предков физиологических реакций. Отражая эту ситуацию, психоаналитическая

мысль определила функцию К. по отношению к натуре человека не как

175

духовно-возвышающую, а как «репрессивную», и стала искать способы минимизации становящегося едва

ли не всеобщим конфликта между либидозными и агрессивными «зовами природы» и сдерживающими их

нравственными «табу». Оказалось, таким образом, что Ц. не является абсолютным благом и что в

критическом отношении к ней Ж.-Ж. Руссо, западных и русских романтиков содержалось проницательное

предчувствие трагической амбивалентности перспектив дальнейшего развития европейской Ц.

Г) Процессы, развертывающиеся ныне на наших глазах и — хотим мы этого или нет — при нашем

участии, говорят о том, что человечество нащупывает новое решение проблемы отношений К. и Ц.,

жизненно необходимое для выхода из тупика, в который привел его научно-технический прогресс,

освободившийся вместе с религиозными преградами и от всех имманентных К. нравственных регуляторов.

Острота сложившейся исторической ситуации состоит именно в том, что впервые в истории Ц. она раскрыла

таящиеся в ее развитии силы, разрушительные для К., более того — для физического существования

человечества, а быть может, и вообще жизни на нашей планете. Экологический кризис и назревающий

генетический делают альтернативой гибели Homo sapiens формирование нового типа отношений К. и Ц.,

который вырвал бы К. из подчинения Ц., но и не возродил бы ее подчинение власти враждебной Ц.

религиозно-мифологической К. традиционного типа. Это сможет осуществиться, если К. пропитает все

цивилизационные механизмы изнутри, не государственно-политическими декретами и репрессивными

правовыми действиями, а нравственными принципами, регулирующими поведение и деятельность всех

членов грядущего общества сознанием ответственности каждого за судьбу всех.

Патриархальный крестьянский быт и монашеская духовная самоизоляция являются архаическими

формами К. именно потому, что отрешены от современной Ц.; характерная для идеологии наших

неославянофилов и почвенников идеализация прошлого, доцивилизационного состояния человечества — то

патриархально-общинного строя крестьянской жизни и порожденного им Домостроя, то дохристианской

языческой древности Руси, то уваровско-николаевской триады «православие, самодержавие, народность»,

— должны быть расценены в лучшем случае как наивно-романтический ретроспективизм, на деле же

наносят реальный вред воспитанию сознания входящих в жизнь поколений, а значит — формированию

нового исторического типа К., использующего все механизмы Ц. и опирающегося на них, но не

подчиняющего им выработанные многотысячелетним развитием К. высшие ценности человеческого бытия.

Только на этой основе станет и возможным, и необходимым преодоление пропасти, разделяющей

массовую и элитарную субкультуры ради реализации заложенного в бытии К. импульса — объединять

людей духовно, ибо нравственная энергия духа «снимает» все биоантропологические и социальные различия

— между полами и поколениями, между расами и нациями, между сословиями и классами, между уровнями

образованности и конфессиональной принадлежностью, ибо природа человеческой духовности —

нравственная, т. е. общечеловеческая, в отличие от духовности религиозной, разделяющей человечество

непреодолимыми различиями богов, мифологий и культов. Вот почему вопреки представлениям

руководителей и теоретиков Академии образования, подводящих якобы научный фундамент под

организационные действия Министерства образования, речь должна идти не о мифическом согласовании в

деятельности нашей школы науки и религии, знаний и веры — значит, рациональности и мистики, а о

совершенно реальной возможности гармонизации интересов науки и нравственности; именно это должно

стать фундаментом связи К. и Ц., способной обеспечить человечеству будущее.

Библиография

1. Работы Лесли Уайта по культурологии: Сб. переводов. М., 1996.

2. Келле В.Ж. Цивилизация и культура // От философии жизни к философии культуры. СПб.,

2001.

3. Руссо Ж. -Ж. Рассуждение о том, способствовало ли возрождение наук и искусств очищению

нравов // Руссо Ж.-Ж. Избр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1961.

4. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб., 1997.

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

174-

-174

5. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1-2. СПб., 2001.

ПОЗИЦИЯ 4.2. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИХ

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ — Келле В.Ж. - Концепты: цивилизация,

цивилизационные механизмы, культура, личность

Поскольку уяснение того, что представляют собой явления, названные цивилизационными механизмами,

зависит от трактовки «цивилизации» — понятия многозначного, полисемантичного, постольку следует

начать с определения «цивилизация» и его обоснования. Существо же любого феномена выявляется, если

обратиться к его генезису, выяснить, как и почему оно возникло.

176

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

1. Генезис цивилизации и ее интегративная функция

Ц. есть способ существования человеческих сообществ, возникший на основе общественного разделения

труда, роста производительных сил, численности населения. Она представляет собой социокультурное

образование, т. е. включает в себя социальные и культурные начала жизни общества в их органическом

един

стве (см.: Цивилизация, II).

Это вполне традиционное понимание Ц., которого фактически многие придерживаются, хотя могут

выражать и другими словами. Оно было заложено еще в XVIII в. представителем шотландской школы А.

Фергюсоном [1], затем развито Л. Морганом [2] и Ф. Энгельсом [3] и вошло в наш научный обиход. В

другом ключе Ц. трактовалась классиками концепции локальных культур и Ц. (Н. Данилевским [4], О.

Шпенглером [5], А. Тойнби [6] и в работах некоторых более поздних авторов). Однако в повседневном

обиходе закрепилось понимание Ц. близкое тому, которое обозначено выше.

Известно, что в английский и французский языки в XVIII в. вошло слово «цивилизованный», которым

называли человека культурного, образованного, с хорошими манерами, т. е. полноценного члена

гражданского общества. Затем этим термином стали обозначать и само общество, противостоящее

«временам грубости» (А. Фергюсон). Л. Морган изучал родоплеменной строй американских индейцев,

существовавшие у них структуры родства, и для него переход к Ц. означал в первую очередь преодоление

(за пределами семьи) кровнородственных связей и их замену общественными отношениями,

складывающимися на иной основе. Понятие «Ц.» отнюдь не отвергалось марксизмом, но и не получило в

нем должного развития, оставаясь подчиненным концепции формаций. Ф. Энгельс высоко оценил открытия

Л. Моргана и, говоря о становлении Ц., сделал акцент на том, что это был процесс возникновения товарного

производства, частной собственности, отношений господства и подчинения со всеми присущими им

социальными противоречиями и конфликтами. О культуре косвенно упоминалось лишь в связи с

отделением умственного труда от физического, появлением письменности и т. д.

Напротив, сторонники теории локальных культур основные различия в истории связывали со

спецификой культур. Даже А. Тойнби, для которого в соответствии с английской традицией исходным было

понятие «Ц.», считал культуру «душой Ц.». Современный подход к проблеме Ц. не может не учитывать того

вклада в разработку данной темы, который внесли эти теоретики, при всем несогласии с ними по многим

другим позициям.

Итак, даже этот предельно краткий обзор различных подходов к трактовке Ц. свидетельствует, что здесь

история оставила нам весьма противоречивую картину и целый блок проблем, касающихся самого понятия

«Ц.», места в Ц. социального начала, соотношения Ц. и культуры и т. д.

С конца 1970-х гг. в стране — в кругах историков и философов — стал нарастать интерес к проблемам Ц.

и цивилизационного подхода к истории. Думаю, что это было связано с появлением глобальных проблем,

обнаживших нависшие над человеческой Ц. угрозы ее существованию и поставившие вопрос о ее

возможных перспективах. Кроме того, у наших историков давно существовало недовольство

доминировавшей теорией общественно-экономических формаций как методологическим основанием

анализа исторического процесса. Поиски нового, эффективного и отвечающего современным потребностям

методологического инструментария вывели на цивилизационную парадигму. Но имевшиеся к тому времени

наработки никого не удовлетворяли. Так была создана атмосфера некоторого бума вокруг этой темы. Одно

из направлений ее концептуальной разработки представлено в настоящей статье.

Выше Ц. мы определили как социокультурное образование. Но значит ли это, что понятие Ц.

неприменимо к жизни первобытного общества. Не раздвигает ли приведенное определение Ц. ее границы,

включая в нее и первобытность (см.: Цивилизация, II)? Действительно, такая точка зрения существует, но я

разделяю другую — что Ц. пришла на смену родовому строю, который был основной формой организации

первобытного общества.

Культура существовала и в родовом, и в дородовом обществе с того момента, когда начался выход

предков человека из животного состояния. Творение культуры и приобщение к ней воплощали в себе

человеческое начало уже в период антропогенеза. Можно сказать, что человек в той мере отдалялся от своих

животных предков и становился человеком, в какой его действия, его мышление определялись культурой

[8]. Поэтому не случайно археологи, изучающие первобытность, свои находки относят к материальной

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

175-

-175

культуре древних, а этнологи полагают, что они занимаются культурной антропологией. Эпохи

первобытности отличаются друг от друга характером и уровнем развития материальной культуры.

Одной из специфических черт родовой организации являлось слияние естественных и общественных

отношений. Это был период, когда человек, по словам К. Маркса [7:89], еще «не оторвался от пуповины

естественных связей». Иначе говоря, социальные (производственные) отношения в родовой организации

сли-

177

вались с половозрастными отношениями, строившимися по признакам родства. Родовая организация

выполняла множество функций, но главное — она объединяла людей и для продолжения рода, включая

воспитание новых поколений, и для обеспечения их средствами существования, и для совместного

выживания в данной природной среде, и для защиты и сохранения данного сообщества в столкновениях с

другими. Род был той средой, в которой функционировали надбиологические механизмы накопления и

передачи необходимой для жизни информации.

Назвать родовой строй социокультурным образованием нельзя по той простой причине, что социальные

отношения тогда еще не выделились как самостоятельные, не отделились от естественных отношений

родства. Лишь в условиях длительного процесса разложения первобытности с помощью разных переходных

форм (например, соседская община, домашнее рабство, союзы племен и др.) произошло их «расщепление»,

возникли самостоятельные экономические, политические и другие отношения, появились социальные

проблемы и противоречия, в которых отношения родства, хотя и играли определенную роль, но носили уже

подчиненный характер. Деление людей на различные категории происходило не по признаку родства, а на

основании других критериев: этнических, территориальных, имущественных и т. д. В условиях

имущественного расслоения, иерархии власти само понятие рода (дворянский род) приобрело совсем другой

смысл. Таким образом, трактовка Ц. как социокультурной целостности не раздвигает ее границы, а четко

фиксирует их временем, когда родовой синкретизм заменяется системой собственно социальных

отношений.

С. Хантингтон полагает, что одна Ц. отличается от другой особенностями своей культуры. Он определил

Ц. «как культурную общность наивысшего ранга, как самый высокий уровень культурной идентичности

людей. Следующую ступень составляет уже то, что отличает род человеческий от других видов живых

существ» [9].

Характеристика Ц. как социокультурного образования выделяет и делает предметом рассмотрения

целостность этого «способа существования» людей. Процесс ее формирования, т. е. генезис Ц. был

грандиозным переворотом, захватившим все стороны жизни общества, начиная от материального

производства и кончая самыми высшими духовными сферами. Его особенности, характер, направленность

определялись целым комплексом взаимосвязанных причин, среди которых выделялись общественное

разделение труда и рост его производительности, увеличение численности населения. Следствием

прогрессивных изменений

в производстве было появление прибавочного продукта, открывшее перспективу накопления

общественного богатства и его неравного распределения. Вооруженные конфликты и столкновения между

племенами в новых условиях переросли в войны за захват материальных ценностей, чужих территорий и

рабов. Материальное имущественное неравенство, плюс неравенство в распределении властных

полномочий были одновременно и структурообразующими факторами организации жизни цивилизованного

общества, и источником его многочисленных внутренних противоречий. На органичность противоречий для

Ц., их роль в ее развитии обращали внимание многие мыслители, в том числе А. Фергюсон, Ж.Ж. Руссо[7],

основоположники марксизма. Ф. Энгельс не оставил без внимания и тот факт, что в условиях

общественного разделения труда и роста населения органы родового строя уже были бессильны обеспечить

соответствующий достигнутому уровню способ существования людей, что привело к его распаду и

переходу к Ц. Последняя и возникает как способ существования людей, способный сохранять свою

целостность при наличии внутренних противоречий, антагонизмов. С позиций методологии

цивилизационного подхода это означает, что важнейшей особенностью Ц. является ее интегративная

функция.

Всякая целостность стремится к самосохранению, к восстановлению нарушенного равновесия

(гомеостазис). Было важно с самого начала, чтобы противоречия Ц., возникающие антагонизмы не привели

к ее разрушению, чтобы данная конкретная Ц. могла противостоять и внешним силам. Как известно, это не

всегда удавалось, и Ц. гибли от внешних ударов, или внутренних противоречий, или того и другого вместе.

Вопрос о самосохранении Ц., о противостоянии центробежным силам касается не только прошлого, он

актуален и в настоящее время. Речь может идти и о глобальных угрозах, и о локальных регрессивных

тенденциях возврата к прошлому, о распаде социальных связей, об упадке общества по тем или иным

причинам.

Итак, Ц. возникает на базе общественного разделения труда, как новый этап истории человечества, в

силу необходимости обуздать опасные для целостности общества противоречия, чтобы оно могло

существовать и развиваться дальше. Обеспечивая целостность общества, Ц. выполняет интегративную

функцию, для реализации которой в ходе развития создаются определенные средства или механизмы.

Иными словами, чтобы масса людей составила некоторую общность, способную длительно существовать

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

176-

-176

во времени, должны функционировать скрепляющие эту общность механизмы, позволяющие людям

совместно жить и действовать. Все цивилизаци-

178

очные механизмы возникли на основе общественного разделения труда.

Библиография

1. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М., 2002.

2. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс К., Энгельс

Ф. Соч. Т. 21. 2-е изд.

3. Морган Л. Древнее общество. Л., 1934.

4. Данилевский Н. Россия и Европа. СПб., 1995.

5. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993; Т. 2. М., 1999.

6. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991.

7. Маркс К. Соч. Т. 23. 2-е изд.

8. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры: Книга первая. СПб., 2000. С. 113-166.

9. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. №4.

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

2. Цивилизационные механизмы и культура

Интегративная функция цивилизации, Ц. м. как средства реализации этой функции — все это понятия,

возникшие на основе методологии цивилизационного подхода к истории как специфического видения

исторического процесса. Эта методология позволяет на известные социальные и культурные явления и

процессы взглянуть с новой точки зрения и выявить их значимость как факторов и механизмов интеграции,

обеспечивающих целостность общества

(см.: Цивилизационные механизмы, II).

Первым важнейшим Ц. м. является рынок — экономическая форма обмена, сопровождающая

цивилизацию на всем протяжении ее развития. Общепризнанна интегративная роль экономических связей.

Торговля издавна была первой формой позитивной связи обособленных племен и народностей, а позже —

народов и государств. Усиление экономических связей между ними способствовало их развитию, а

конфликты и войны приводили к разрушению и упадку. Формирование национальных общностей имеет и

экономическую основу в виде общенационального рынка. Появление мирового рынка, по мнению К.

Маркса [1], означало, что история становится всемирной.

Конечно, сам рынок изменялся с прогрессом цивилизации, но эта его функция оставалась неизменной.

Сказанное отнюдь не означает апологии рынка и рыночных отношений. Они весьма противоречивы и сами

могут служить источником столкновений и конфликтов. Но пока более действенного и эффективного

экономического механизма история не создала. Об этом свидетельствует и опыт последних десятилетий ХХ

в. Предпринятая в СССР попытка строить экономику на принципах государственного планирования,

игнорируя законы и механизмы рынка, оказалась менее про-

дуктивна, что проявилось в послевоенный период, поставив страну перед необходимостью воссоздать

рыночную экономику. Идея использования рыночных механизмов в условиях плановой экономики

появилась в СССР уже в 1960-е гг. Но принятые тогда в этом направлении меры были в конечном счете

заблокированы, развернулась критика «рыночного социализма». Это было грубой, а для судеб Советского

Союза — трагической, ошибкой. То, какие перспективы экономического роста открывал рынок, показывает

пример Китая, вступившего на путь «социализма с рыночной экономикой» десятилетием позже.

Противоречивость рынка как цивилизационного механизма проявляется и в его отношении к человеку.

Рынок связан с отчуждением, эксплуатацией, неравенством в распределении, борьбой за выживание,

погоней за деньгами и т. д., что продуцирует насилие и преступность. Когда деньги становятся главным

опосредствующим фактором в отношениях между людьми, это не создает атмосферы, благоприятствующей

установлению подлинно человеческих отношений. Как уродуют эти отношения всевозможные

меркантильные соображения, социальное и экономическое неравенство, прекрасно показали в своих

произведениях многие великие писатели. «Очищение» человеческих отношений, освобождение человека от

пороков, его развитие как личности в некоторых гуманистически ориентированных концепциях связывается

с преодолением рыночных отношений. Нельзя сказать, что этот гуманистический пафос основан на

неверных посылках. Не вызывает сомнений, что в условиях цивилизации рыночные механизмы создают

почву для проявления человеческих пороков. Но, несмотря на противоречивое влияние рынка на человека,

его простое устранение пока и в обозримом будущем выглядит утопическим мечтанием. Видимо, и

постиндустриальное общество будет базироваться на рыночной экономике, хотя и сильно

модернизированной. Рынок остается экономическим механизмом современной цивилизации, продолжая

выполнять свои интегративные цивилизационные функции. Поэтому в настоящее время может стоять

вопрос лишь о поисках способов и путей смягчения негативных социальных и антропологических

последствий существования рыночной экономики. Одним из таких средств является гуманистическая

культура. В прошлом религия была единственным средством формирования нравственного стиля поведения

людей в обществе, устремляя их взоры к высокому и вечному, направляя на путь нравственного

совершенствования. Бесспорно, эта деятельность сыграла определенную роль в том, чтобы, как выразился

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

177-

-177

А.И. Солженицын, люди вновь не встали на четвереньки. Но

179

современная культура создала и другие средства и возможности включения человека в богатую

духовную жизнь при значительной девальвации ценности самого по себе материального богатства. Одним

из таких средств является творчество. Его место на шкале жизненных ценностей значительно повышается с

ростом материального благосостояния и культурного уровня населения.

Как показал американский социолог Р. Инглегарт, опираясь на многолетние социологические

исследования, в развитых странах Запада в последнее время поведение людей как субъектов

производственной и других видов деятельности все в большей мере начинают определять не

«материалистические» (материальное благосостояние и т. п.), а «постматериалистические» ценности

(качество жизни, индивидуальное самовыражение и т. д.). Процесс изменения ориентаций происходит

медленно, т. к. связан со сменой поколений, но неуклонно. Он определяется высоким уровнем жизни

населения этих стран, длительной стабильностью и сильнее проявляется в среде молодежи, чем старших

поколений. Становление постиндустриального общества активизирует этот процесс, в частности, потому,

что «усилия человека все меньше оказываются сегодня сосредоточенными на производстве материальных

товаров, вместо этого акцент делается на коммуникации и на обработке информации, причем в качестве

важнейшей продукции выступают инновации и знания» [ 1 ]. В России многие процессы идут в обратном

направлении. В Советском Союзе постматериалистические ценности, выражаясь языком Р. Инглегарта,

официально, а во многих случаях и неофициально, ставились выше материалистических, и это было даже

предметом гордости перед расчетливым Западом с его погоней за прибылью. Но при переходе к рынку

повышение роли экономических мотивов в действиях людей можно считать вполне естественным и

нормальным, ибо сам уровень жизни основной массы населения заставляет людей заботиться о росте своего

материального благосостояния. Правда, не следует эти мотивы абсолютизировать.

К числу Ц. м. относится также политико-правовая система общества. Она возникла вместе с

цивилизацией, и ни одно цивилизованное общество не существует без государства и права. При

цивилизационном подходе на первый план выступают интегративные функции политико-правовой сферы, а

именно то, что ее институты являются средствами организации общественной жизни и регуляции

отношений больших человеческих сообществ. Они способны обеспечивать целостность социальной

системы — в режиме ли классового господства или опираясь на социальную соли-

дарность и партнерство. Без этих механизмов и выполняемых ими интегративных, регулятивных,

организационных и др. функций общество пока и в обозримом будущем обойтись не сможет.

Существенное значение имеют формы государственного устройства. С ними в первую очередь связан

характер политической культуры конкретного общества. Практически все основные формы политического

устройства возникли уже в древности и проанализированы античными мыслителями. Одной крайностью

является восточный деспотизм с безграничной властью правителя (царя, фараона, богдыхана и т. д.), его

обожествлением и полным бесправием народа. Другой — античная демократия, где свободные граждане

выбирали на определенный срок руководителей государства. Исторически в Средиземноморье, откуда ведет

свое начало европейская цивилизация, после тысячелетий существования деспотических режимов вдруг

некоторые греческие города-государства установили у себя демократию, которая достигла своего расцвета

при Перикле в Афинах середины I тысячелетия до н. э. Это «греческое чудо», включавшее в себя также

небывалый расцвет искусства, философии, экономики, вызывает восхищение и ставит массу вопросов,

сводящихся к тому, чем этот расцвет был вызван. Ответы были разные: первопричину следует искать в

развитии экономики, торговли, в природных условиях, благоприятствовавших появлению именно

небольших государств, в психологических особенностях греческого этноса, его талантливости и т. д. На

самом деле, как всегда в истории, здесь следует учитывать не одну, а целый комплекс причин. Но бесспорно

то, что именно демократия создала благоприятную почву для развития греческой культуры, что свободное

философское мышление с его постановкой общих проблем человеческого бытия, рациональностью,

последовательным развитием собственной позиции, критическим зарядом, диалогом, полемической

заостренностью могла появиться только в демократическом обществе.

Демократия невозможна в нищей и безграмотной стране. Для ее функционирования необходимо

достижение определенного уровня материального благосостояния общества и политической культуры, ибо

она, вовлекая население в политическую жизнь, открывает перспективу постановки и решения проблем

общенационального характера без революции, насилия, крови, а путем компромисса, на основе

согласования интересов различных социальных групп.

Демократия является одним из крупнейших достижений европейской цивилизации. Она покоится на

совокупности принципов, идеалов и ценностей, среди ко-

180

торых основными являются: свобода личности, обладающей рядом неотъемлемых прав; правовое

государство с его обязательными для всех законами, разделением властей и всеобщими выборами;

гражданское общество; приоритет воли большинства и защита прав меньшинства; защита личности от

произвола бюрократии, но и защита государства от произвола личностей и отдельных групп и т. д.

Демократия легализует интересы различных групп населения, давая возможность открыто их выражать и

отстаивать в рамках закона.

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

178-

-178

Марксизм прав, называя принципы демократии формальными, скрывающими экономическое

неравенство и реальную власть тех, кто владеет богатством материальным [2:344]. Но он глубоко

ошибается, отвергая «формальную демократию» вообще. Как показала советская история, без соблюдения

формальных принципов и норм демократия превращается в фикцию, в собственную противоположность.

Здесь не требуется даже доказательств. Достаточно вспомнить трагические страницы сталинского террора.

В 1936 г. была принята демократическая конституция, в которой провозглашались все основные права и

свободы личности. А в 1937 г. своего пика достигла волна кровавого террора, погубившего миллионы.

Людям незаконные органы («тройки») предъявляли незаконные обвинения — вырванные жестокими

пытками признания измученных невинных людей в преступлениях, которые они не совершали, — и на этом

«основании» выносили незаконные расстрельные приговоры. Власть грубо нарушила записанные в

советской конституции права и свободы граждан, т. е. формальные демократические принципы, что

полностью развязало ей руки. Отказ от формальных принципов демократии оказался реальностью дикого

произвола деспотической власти, раскрутившей страшную репрессивную машину уничтожения.

Следует упомянуть также правозащитников 1970-х гг. Они требовали от властей лишь одного —

соблюдения конституции, провозглашенных в ней принципов. Но властям это крайне не нравилось.

В формальности принципов, оказывается, таится сила демократии. Их нарушение действующей властью,

под каким бы соусом это ни подавалось: политической целесообразности, неготовности народа к их

соблюдению, сложной ситуации и т. д. — неизбежно открывает шлюзы чиновного произвола, снимает

преграды на пути к личной власти со всеми вытекающими отсюда социально-политическими

последствиями. Поэтому «форма» — существенный момент демократии как политико-правового

цивилизационного механизма, обеспечивающего свободу личности, что и определяет его культурную

ценность.

Сказанное о формальных началах демократии для России очень злободневная тема. Много лет народ

воспитывали в том духе, что лишь социалистическая демократия реальна, хотя у нас политический

плюрализм отсутствует, и все обязаны исповедовать единую идеологию; нет ни гражданского общества, ни

правового государства. Это пренебрежение формальными принципами, гарантирующими свободу личности,

ее самовыражения накладывалось на традиционное российское отношение к закону: он — что дышло, куда

повернешь — туда и вышло. Поэтому совсем не случайно с таким трудом утверждаются в России принципы

демократии, сопровождаясь постоянным их нарушением. Даже власть нередко не считается с принятыми

законами, нарушает их, не говоря уже о простых гражданах.

История знает случаи упадка демократии, ее вырождения. Гитлер пришел к власти вполне

демократическим путем, а что из этого получилось, хорошо известно. В России существует опасность

вырождения еще очень незрелой демократии, ее перерастания в авторитарный режим. Уже появилось и

идейное оправдание этого процесса. Утверждается, что демократия изжила себя во всем мире, что будущее

— это меритократия, т. е. власть лучших, наиболее достойных. Основанное на экономике знания

постиндустриальное общество нуждается в том, чтобы им руководили специалисты, носители знания, а это

соответствует принципам меритократии. Россия, хотя она еще не вышла на уровень постиндустриального

общества, движется здесь в общем русле. Между прочим, сам основатель теории постиндустриального

общества Даниел Белл [3] не считал, что им призваны управлять ученые и специалисты. Но появляются

католики, большие, чем сам папа. Версию, что меритократия ныне закономерно приходит на смену

демократии, я считаю неприемлемой, противоречащей принципу народного суверенитета. Возврат к идее

платоновского государства ничего хорошего не сулит, лишь открывает дорогу диктатуре. Именно

демократия, при всех своих недостатках, представляет собой Ц.м., наиболее соответствующий условиям

современного и индустриального и постиндустриального общества. Все это рассуждение справедливо для

европейской цивилизации, одним из вариантов которой можно считать и Россию. Что же касается переноса

европейских образцов на инокультурную почву, то это особая проблема, которая здесь не рассматривается.

Цивилизованный способ существования — это определенная культурная «высота», и чтобы удержаться

на ней, необходимы постоянные непрерывные усилия по поддержанию и сохранению целостности цивили-

181

зации. Если это условие нарушается, возникает опасность распада социальных связей, ослабления

интегрирующего цивилизованного начала.

С этой точки зрения весьма негативно выглядят цивилизационные последствия российских реформ, ибо

они поставили Россию у опасной черты. Провозглашенной целью реформ было «вхождение России в

мировую цивилизацию». Но с точки зрения основных показателей уровня цивилизационного развития

страна за годы реформ вперед не двигалась, а откатывалась назад. Ее Ц. м. ослабли. Падала

производительность труда, на 40, 50 и более процентов снизился уровень производства, разрушались

наукоемкие отрасли. Значительный удельный вес в расчетах между предприятиями занял простой

продуктообмен. Рынок переставал выполнять свои функции. Во всяком случае, современные черты он так и

не приобрел.

Стали распадаться социальные связи, что проявилось в быстром росте криминала во всех его видах,

включая организованную преступность, невиданно расцвела коррупция. В интересах личного обогащения

страну начали буквально разворовывать. Появились «сверхбогатые», и упал уровень жизни массы

населения. Обнищание и алкоголизм привели к росту детской безнадзорности в масштабах, которых не

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

179-

-179

было со времен гражданской войны. Сократилась средняя продолжительность жизни, смертность превысила

рождаемость, население России начало уменьшаться.

Значительно ослабла интегративная функция политико-правовой сферы. Предоставленные свободы

стали использоваться во вред обществу и государству. Свобода отделилась от ответственности, что во

многих областях приводит к беспределу. Государство оказалось бессильным противостоять росту теневой

экономики, преступности, коррупции, которая захватила и правоохранительные органы. Обозначилась

опасная тенденция проникновения криминала во властные структуры. Судебная система не стала

независимой от исполнительной власти. Настоящего разделения властей в соответствии с нормами

демократии пока не получилось.

Обнищавшее государство, неспособное полностью собирать налоги, резко сократило ассигнования на

науку, образование, культуру, здравоохранение, т. е. вложения в человека. А ведь именно культура,

образование, наука формируют цивилизованного человека. Снижение уровня цивилизованности таит в себе

реальную угрозу «варваризации» страны.

В конце ХХ столетия положение несколько улучшилось, появились первые признаки экономического

роста, началось укрепление федеральной власти, но угроза варваризации пока не отпала.

Библиография

1. Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая

постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999. С. 259.

2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 17. 2-е изд.

3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.,

1999.

КУЛЬТУРА

3. Культура как связующее начало цивилизации

Специфику конкретной цивилизации, ее образ определяет культура. Культура является неотъемлемым

элементом всех цивилизационных механизмов. Без нее они бы не имели субъекта действия и той

цивилизованной среды, в которой они только и могут функционировать. При всех противоречиях,

столкновениях, конфликтах в обществе, она создает преграды на пути его распада, служит важнейшим

фактором его сохранения.

Она формирует человека данной цивилизации, ибо он обретает свои человеческие черты, усваивая язык

и культуру. Последняя играет по отношению к цивилизации формообразующую роль (см.: Культура, II).

В.М. Межуев считает, что культура является гуманизирующим началом цивилизации. По его мнению,

возникая на основе общественного разделения труда, цивилизация тем самым обретает частичного человека,

а культура всегда имеет дело с целостной личностью [1]. В этой изящной идее есть доля истины, но нельзя

согласиться с явным противопоставлением цивилизации и культуры.

Наконец, культура, выполняя интегративную функцию, становится связующим началом цивилизации. От

нее зависит не только облик цивилизации, ее особенности, ее отличие от других, но и сохранение ее

целостности во времени. Причем ценности и нормы культуры, традиции, верования и обычаи выполняют

свою роль, действуя как в составе социальных механизмов, так и самостоятельно.

К числу наиболее сильных связующих звеньев, способных объединять людей одной культуры, относятся

традиции. Человек с рождения попадает в определенную систему традиций, усваивает их, и они становятся

как бы его собственной природой, неотделимой от него. Люди, сформировавшиеся в общей системе

традиций, всегда ближе друг другу, могут лучше понимать друг друга, чем люди разных культурных

традиций. Здесь уже необходим диалог и выяснение отношений.

Как механизм регуляции человеческих отношений и действий, традиции и обычаи в большинстве

случаев, во-первых, регламентируют поведение людей, и, во-вторых, ставят их в относительно жесткие

рамки. Особенно велико влияние и объединяющее значение традиций в обществах, получивших назва-

182

ние традиционных, существовавших относительно замкнуто и обособленно, когда связи между странами

и регионами были недостаточно развиты. Неприятие нового, застойность, санкции за нарушение традиции

— характерная особенность этих обществ. В динамично развивающихся индустриальных обществах

традиции сохраняются, ибо ни одно общество не может существовать без традиций, но меняется их

содержание, ослабляется функция регламентации поведения.

На первый план выходят идеалы, ценности и нормы культуры. Механизм их действия значительно

отличается от традиционного и соответствует более высокому уровню цивилизационного развития.

Прежде всего, идеалы и ценности уже не впитываются «с молоком матери», а принимаются сознательно,

хотя психологическая основа для принятия или неприятия тех или иных ценностей может закладываться

еще в очень раннем возрасте. В отличие от традиций, они не регламентируют поведение, а задают лишь

некоторые общие и достаточно широкие рамки, оставляя человеку возможность выбора в этих рамках того

или иного конкретного способа деятельности. Значит, они отвечают потребностям не малоподвижного, а

динамичного, развивающегося общества и предназначены регулировать поведение свободного человека,

имеющего возможность и право выбора образа жизни и деятельности. Но сам набор идеалов, ценностей и

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

180-

-180

норм формируется в сфере культуры так, чтобы их утверждение служило связующим началом данной

цивилизации, способствовало сохранению ее целостности.

Мощным формообразующим и связующим фактором в становлении и развитии цивилизаций является

религия. По этому критерию А. Тойнби выделил 21 цивилизацию. Большинство из них являются мертвыми.

А. Тойнби рассматривает их как предшественниц современных живых цивилизаций, кроме нескольких,

например, египетской («Египетское общество, насколько мы можем об этом судить, не оставило в

современном мире преемников». [2] ) Античная культура и иудейско-христианская религиозная традиция —

истоки западной, христианской цивилизации. На наш взгляд, Россия является ее разновидностью. Вообще ее

цивилизационную идентичность определяют по-разному. А. Тойнби, а вслед за ним и С. Хантингтон,

считают ее православной цивилизацией. Утверждает себя в современном мире исламская цивилизация.

Отдельно стоит вопрос о Китае. Безусловно, Китай — особая цивилизация. Ее называют конфуцианской.

Правда, конфуцианство не является религиозным учением. Однако как систему традиционных для

страны верований его можно рассматривать в качестве основы цивилизации.

Религия тоже представляет собой феномен культуры, специфика которой в том, что она основана на

вере. Каждая религия объединяет единоверцев и отторгает людей другой веры. Настоящая религиозная вера

— очень глубокое чувство, и объединение на началах веры связывает людей весьма прочными узами.

Религия — всеохватывающая форма духовной культуры. Она объемлет и традиции, и ценности, и нормы,

дает санкцию принципам морали, т. е. всю духовную сферу окрашивает в определенный цвет,

действительно выступая формообразующим началом цивилизации. Различные развитые религии выполняют

в рамках конкретной цивилизации интегративные функции, которые ограничивают, однако, имеющиеся

внутри каждой из этих религий расхождения, а иногда и серьезные конфликты между конфессиями,

направлениями и т. д. А противостояние разных религий играет определенную роль в развитии

межцивилизационных противоречий.

Итак, культурная общность является самой глубинной основой не только формирования, но и

сохранения целостности цивилизации. Но determinatio est negatio — всякое локальное объединение по тем

же признакам, которые его определяют, отличается от других и нередко противостоит им. Цивилизации

различаются по характеру образующих их культур. Объединяя людей на локальном уровне, разные

культуры разъединяют их на глобальном. Поэтому вопрос о сохранении цивилизаций всегда имел не только

внутреннюю, но и внешнюю стороны.

Библиография

1. Межуев В.М. Между прошлым и будущим. М., 1996.

2. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 1991.

ЛИЧНОСТЬ

4. Человек в процессах глобализации и многообразии культур

Современный мир ставит каждого человека перед лицом все новых проблем. Их источником являются, в

частности, процессы глобализация в сфере финансов и торговли, науки, технологии, информации. В

значительно меньшей степени они захватывают область духовной культуры. Так что основа

цивилизационных различий остается. А следовательно, остается вопрос о внешних источниках

цивилизационных опасностей.

Две основные проблемы во взаимоотношении цивилизаций возникли после Второй мировой войны:

необходимость модернизации большинства стран тре-

183

тьего мира с целью преодоления отсталости и выхода из нищеты, во-первых, и сохранение ими своей

идентичности в условиях экономической, технологической и культурной экспансии западной цивилизации

— во-вторых. Они породили разнообразные противоречия, существо которых в том, что без

технологической и экономической помощи Запада осуществить модернизацию невозможно, а его помощь

неизбежно сопровождается проникновением в эти страны западной массовой культуры, подрывающей

местную, как более слабую. Это противоречие или решается разными путями, или обостряется.

Американский политолог С. Хантингтон уже в начале 1990-х гг. выступил с идеей, что прежние

источники конфликтов и войн между государствами уходят в прошлое, а межцивилизационные

противоречия остаются и могут стать источником столкновения цивилизаций [1]. Действительно, в

послевоенный период было множество локальных вооруженных конфликтов, и в качестве примера он

привел столкновения мусульман с их соседями, исповедующими другие религии. На границах исламской

цивилизации всюду льется кровь, заявил он. Действительно, Индия и Пакистан, Израиль и Палестина,

албанцы и сербы, Чечня, казалось, подтверждают эту точку зрения. Но все-таки вопрос так не стоит.

Причины каждого конфликта нужно изучать конкретно, но уже известное об этих причинах

свидетельствует, что цивилизационные различия сами по себе значительной роли не играют.

Мусульманских фундаменталистов, раздувающих «священную войну» против неверных, нельзя

рассматривать как выразителей настроений всего исламского мира.

Особенно остро тема столкновения цивилизаций встала после террористических актов в США 11

сентября 2001 г. Террористы действительно объявили войну Америке. Но мировое сообщество расценило

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor