Ахутин А.В., Визгин В.П Теоретическая культурология

Подождите немного. Документ загружается.

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

151-

-151

современной экономики. С точки зрения ряда авторов, экономика является наукой о законах рационального

поведения вообще, поэтому может описывать поведение человека не только в рамках экономического

института. Именно поэтому для теоретической культурологии не могут быть безразличны методологические

принципы этой науки.

Итак, есть ли методологические основания как у классической политической экономии, так и у

современной экономики, претендовать на статус теоретической основы культурологии?

Методологическое развитие экономической теории изначально складывалось весьма непросто и

нетривиально. В отличие от физики, в которой любой исследователь всегда имеет дело с материальными,

доступными чувственному восприятию и проверке процессами, экономическая теория по самой своей сути

была направлена на исследование результатов действий людей, наделенных разумом и свободой. Именно

эта особенность ставила политическую экономию в совершенно иную по сравнению с физикой

познавательную плоскость. Поэтому первый этап развития, тем более особо не обремененный рефлексией

собственных методологических принципов, был весьма схож с описанной Кантом ситуацией стихийного

формирования метафизики, основу которого составлял процесс неосознанного заимствования

основоположений у естествознания. «Антиномии чистого разума» будут сформулированы гораздо позже,

философия не может пока предупредить науку об опасностях, таящихся в попытках измерить свободу

меркой необходимости. И экономисты с каждым новым шагом своей дисциплины все увереннее вставали на

путь копирования методологических идеалов естествознания.

151

Важнейший принципом, взятым экономистами у наук о чувственном мире и слепо перенесенным на мир

сверхчувственных реалий экономических отношений, был известный закон сохранения неизменной

субстанции. Эта субстанция должна была оставаться всегда себе равной при любых метаморфозах

экономической предметности, и именно она выступала в качестве объективной основы соизмеримости

товаров (подобно тому, как остается всегда себе равной масса и количество энергии замкнутой системы, вне

зависимости от того, какие физические и химические процессы в ней протекают). На основе именно такой,

заимствованной у естествознания методологической предпосылки, и сформировался фундаментальный

закон классической политической экономии — закон стоимости, в соответствии с которым источником этой

субстанции является производящий товары труд. На априорность и в то же время неосознанность лежащего

в основании трудовой теории стоимости постулата явно указывают собственные рассуждения классиков

политической экономии, пытавшихся представить хотя бы видимость обоснования исходных пунктов своей

науки. Вот, например, как обосновывал основные принципы трудовой теории стоимости А. Смит: «Любой

человек богат или беден в зависимости от того, в какой степени он может пользоваться предметами

необходимости, удобства или удовольствия. Но после того как установилось разделение труда, собственным

трудом человек может добывать лишь очень небольшую часть этих предметов. Значит, большую часть их он

должен получить от труда других людей; он будет богат или беден в зависимости от количества того труда,

которым он может распоряжаться или которое может купить. Поэтому стоимость всякого товара для лица...

равна количеству труда, которое он может купить на него или получить в распоряжение. Таким образом,

труд представляет собой действительное мерило меновой стоимости всех товаров» [1:36]. Нетрудно

заметить, что все обоснование «великого открытия Смита» покоится на элементарной логической

неточности, если не сказать больше. Ведь из того факта, что материальное богатство человека определяется

его возможностью распоряжаться чужим трудом или результатом последнего, отнюдь не следует равенство

трудовых затрат при обмене, т. е. как раз то, что требовалось доказать. Подобный же стиль в обосновании

предпосылок собственной науки наблюдается и у других классиков политической экономии.

Так, например, «завершитель» классической политической экономии Д. Рикардо придавал обоснованию

ее основного закона еще меньше значения, чем А. Смит. Точнее говоря, в первой главе своих «Начал

политической экономии и налогообложения» он ограничива-

ется цитированием соответствующего утверждения А. Смита, снабжая его лишь поясняющими

комментариями. И только в середине работы Рикардо, развивая мысль своего предшественника Дестю де

Траси, пишет: «Франк являлся бы мерой стоимости не для всякого предмета, а только для известного

количества металла, из которого сделан франк, если бы только франк и предмет, подлежащий измерению, не

могли бы быть оба сравниваемы с какой-либо другой мерой, общей для них обоих. Такая мера, по моему

мнению, существует, так как оба они являются результатами труда. Следовательно, труд есть общая мера, с

помощью которой могут быть определены как действительная, так и относительная стоимость предметов».

[2:234]. Более поздние экономисты — так называемые «социалисты-рикардианцы» — усматривали

основание трудовой природы стоимости в высших принципах справедливости (см.: Мораль и

нравственность, II).

И если кратко резюмировать суть их аргументации, то в конечном итоге она сводится к принципу:

«единственное, что есть общего в разнородных по своим физическим свойствам товарах, это создавший их

труд. Следовательно, он и является общим мерилом их сопоставимости». Очевидно, что подобные

рассуждения имеют отношение к чему угодно, но только не к реальному поведению человека на рынке.

Однако результат такой методологической небрежности проявился весьма быстро: достигнув системной

целостности в учении Рикардо, экономическая теория тут же обнаружила свою внутреннюю

противоречивость — равенство, главный принцип этой теории, нарушалось в самом определении капитала

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

152-

-152

как отношения, позволяющего неравноценно обменивать овеществленный труд на труд живой. Обнаружен

был и целый ряд других, более частных нестыковок и противоречий. Результат — кризис рикардианской

школы и классической политической экономии вообще.

Этот кризис был вполне естественным и закономерным. Как было показано Кантом, все

основоположения естествознания обладают аподиктической универсальностью только в пределах

чувственного мира, за его же пределами они превращаются лишь в порождающие видимость знания

химеры, а псевдонаучные системы, вырастающих на подобной почве, оказываются внутри себя

противоречивыми и антиномичными.

14. «Энтропийная» аксиоматика экономики

Экономическая наука двояко прореагировала на этот кризис. Одной из первых реакций явилось

возникновение совершенно нового направления, назвавшего себя «пролетарской политэкономией», в русле

которого сформировался знаменитый «Капитал» Марк-

152

ca. Принципиально, что именно это направление претендовало на создание адекватной методологии

познания «чувственно-сверхчувственного» экономического бытия, и заложенный в его рамках

методологический потенциал оказал огромное влияние на развитие философской мысли ХХ столетия

[4:46—48] (см.: Товар, II). Однако если именно философии мы обязаны фундаментальным осмыслением

Марксовых прорывов в области рефлексивной методологии (увы, так и не эксплицированных самим

автором в теоретически адекватной форме), то магистральное развитие экономической науки последнего

столетия прошло в совершенно ином направлении. Основные принципы этого направления были заложены

в период с 1871 по 1873 гг., когда увидели свет работы трех авторов (Менгер, Джевонсон, Вальраас),

знаменовавшие собой возникновение совершенно новой аксиоматики экономической теории. В отличие от

предшественников, эти авторы поставили под сомнение постулат всей предшествующей

политэкономической традиции о наличии отношения равенства в любом акте товарообмена и

провозгласили принцип возрастающей полезности аподиктической основой товарообмена. «Очень часто

утверждали, — писал один из родоначальников новой парадигмы Е. Бем-Баверк, — что при справедливом

обмене ценность обмениваемых количеств материальных благ должна быть одинакова, что эти количества

должны являться «эквивалентами». ...Но если брать слово «ценность» в субъективном смысле, то окажется,

что эквивалентности между даваемыми и получаемыми в обмен материальными благами не только не

должно, но прямо и не может быть. Мы не совершаем меновой сделки, когда обмен не приносит нам

выгоды, а обмен выгоды нам не приносит, когда вещь, получаемая нами в обмен, имеет в наших глазах

совершенно такую же субъективную ценность, что и вещь, отдаваемая нами в обмен [4:363-364]. Именно

этот подход и по сей день составляет фундамент парадигмы основного направления западной

экономической науки.

Однако здесь мы сталкиваемся с естественным вопросом: в какой мере новая аксиоматика оказалась

эмансипированной от естественно-научной методологии, в какой степени новый принцип — принцип

возрастающей при обмене полезности — оказался более адекватен сверхчувственной экономической

реальности? Соответственно, и в какой мере эта аксиоматика оказалась адекватна принципиально

рефлексивному статусу экономической науки?

С одной стороны, принцип возрастания отсутствует в классическом естествознании, реакцией на

которое и являлась критическая философия Канта, поэтому с первого взгляда может показаться, что в этой

па-

радигме мы имеем дело с принципиально новым подходом к исследованию сверхчувственной

реальности. Более того, весьма подкупающе действует и явная апелляция основоположников «предельной

полезности» к субъективности человека. Однако более серьезный анализ приводит к прямо

противоположному выводу: методологическую основу новой парадигмы вновь составляло заимствованное

из естествознания основоположение — «энтропийный принцип», как раз и формировавшийся в физике в

момент возникновения концепции «предельной полезности». В подтверждение этого тезиса можно привести

следующие аргументы.

Во-первых, в рамках учения о «предельной полезности» любая отдельно взятая частица (скажем,

отдельно взятая экономическая единица — товар) лишается каких-либо собственных, объективно и

самостоятельно принадлежащих ей экономических характеристик. Подобно тому, как бессмысленно

говорить об энтропии отдельно взятого атома или молекулы, подобно этому невозможно вести разговор о

самостоятельной полезности данной единицы продукта, ибо полезность эта может быть посчитана только с

учетом наличия у потребителя других, тождественных единиц данного продукта.

Во-вторых, любые изменения в распределении товаров между владельцами, происходящие

самопроизвольно, т. е. ненасильственно, по обоюдному соглашению, сопровождаются не сохранением, как

это было в классической школе, а возрастанием основной экономической характеристики — в данном

случае суммарной полезности, подобно тому как все самопроизвольно протекающие в изолированных

неорганических системах процессы (в частности, процессы распределения концентраций молекул по

различным фазам или атомов между молекулами различных веществ) происходят в направлении

возрастания суммарной энтропии этих систем. Более того, даже итог, результат такого распределения в

обеих науках имеет одинаковое название — равновесие, равно как оказываются и подобными описывающие

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

153-

-153

эти процессы уравнения. И если мы предоставим самим себе замкнутые термодинамическую и

экономическую системы, то в конечном счете они придут к сходному состоянию, в термодинамике

именуемому «термодинамическим равновесием» (частный случай при применении принципов

термодинамики к Вселенной именуется «тепловой смертью»), в экономике — «эффективное

распределение ресурсов по Парето».

Сравним формулировки: «При необратимых процессах энтропия возрастает, достигая максимума в

состоянии термодинамического равновесия. При термодинамическом равновесии в системе прекращаются

все необратимые процессы» [5:601]. «Общее экономичес-

153

кое равновесие, по Парето, — такое состояние экономики, которое не позволит ни одному участнику

обмена улучшить свою функцию полезности, не ухудшая при этом функции полезности других участников

обмена» [6:402].

Наконец, в-третьих, нельзя не принять во внимание и факт практически одновременного (!) открытия

основ термодинамики — с одной стороны, и теории предельной полезности — с другой. Так, первая

кинетическая формулировка второго начала термодинамики была осуществлена Клаузиусом и Томпсоном

(Кельвином) в 1850-1852 гг., т. е. как раз в тот период, когда в трудах экономиста Госсена (1844 г.) начал

появляться прообраз теории предельной полезности. Далее в 1865 г. Клаузиусом вводится в физику понятие

энтропии как функции состояния системы и строго теоретически формулируется парадокс «тепловой

смерти Вселенной»; в 1870 г. появляется парадокс «демона Максвелла», в1875 г. был сформулирован

«парадокс Гиббса». Как раз в эти годы — в период с 1871 по 1873 гг.— Вальраас, Джевонсон и Менгер, в

разных странах и независимо друг от друга, создают экономические учения, основу которых составляют

принципы предельной полезности.

Важнейший вопрос, на который должна дать ответ философская критика, — в какой мере и, главное, в

чем проявилась в современной экономике эта методологическая зависимость ее парадигмы от принципов

естествознания; каковы имманентные границы, налагаемые на нее подобной аксиоматикой; наконец, как

возможна экономическая теория, а вместе с ней и теория культуры, свободная от подобной зависимости и,

соответственно, способная к методологически адекватному контакту со своей предметностью?

Таким образом, было показано, что основные принципы как классической, так и современной

экономической теории в основе своей имеют ориентацию на принципиально нерефлексивные методы

классического естествознания. Неудивительно поэтому, что и в основах обеих дисциплин лежат

эпистемологические модели, лишенные главного атрибута человека — свободы. И не случайно также, что

если физика давно достигла предельной точности в своих расчетах, то экономические модели и прогнозы

соответствуют действительности от случая к случаю.

Итак:

1. Рефлексивный подход к исследованию социальной реальности предполагает формирование

совершенно особой онтологии и соответствующей ей методологии.

2. Эта онтология не может быть частной онтологией социальных наук — она должна носить

универсальный характер, а значит, не может возникнуть в рамках

привычного противопоставления «наук о духе» «наукам о природе».

3. Такая система невозможна в рамках позитивистского подхода, она предполагает возврат и

возрождение рефлексивной метафизики, основные этапы которой и были представлены в этом небольшом

эссе.

Библиография

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.

2. Рикардо Д. Соч. Т. 1. М., 1956.

3. Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23.

4. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ // Австрийская школа в

политической экономии. М., 1992.

5. Физический энциклопедический словарь. М., 1983.

6. Экономическая энциклопедия. М., 1975.

ПОЗИЦИЯ 3.3. ТЕХНИКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ -Воронин A.A.

Концепты: коммуникативные стратегии, техника, отчуждение и самореализация, креативность

человека

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

1. Культура как системное единство коммуникативных стратегий

Исходной субстанцией культуры человека, его мышления, сознания, психики и социальности была и

остается коммуникация, обращение, — в терминах Ф.Т. Михайлова (см.: Позиция 3.1). Но какова его

структура, что включается в понятие обращения? Что стоит между агентами коммуникации, благодаря чему

один воспринимает намерения и обращения другого? Перефразируя крылатое выражение Энгельса, можно

сказать, что в мире нет ничего, кроме человека и его культуры. Обращению одного субъекта к другому

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

154-

-154

всегда сопутствует специальная — хотя «незаметная» — деятельность по кодировке и раскодировке

сигналов одного актора к другому. Чтобы быть понятым, отправитель должен строго определенным образом

выразить в понятном виде свои интенции. Причем нет никакой возможности выразить «непосредственным

образом» ни одного состояния, переживаемого актором и передаваемого адресату, ведь даже самые тайные

движения души, мысли, чувства, вкуса всегда фиксируются неким «кодом», благодаря которому только и

артикулируются для внутреннего (а затем уже и для внешнего) восприятия. Т. е. между коммуникантами

уже должен существовать некий «договор», на который оба ссылаются при шифровке и расшифровке своих

коммуникативных побуждений и действий. Вот этот дого-

154

вор в целом и представляет собой культуру в ее объективированной форме, в отличие от культуры,

записанной в самих коммуникантах (или наоборот, они в нее записаны, в данном случае — все равно) и

существующей, таким образом, в идеальной форме. Иными словами, культура — это «ключ кода» самого

процесса коммуникации.

«Стратегия коммуникации» — понятие, обозначающее самое общее подразделение, подвид общения

(обращения, коммуникации) и — стало быть — культуры в целом. К. с.— это самый общий, хотя и

специфический по средствам, задачам, функциям, и т. п. тип обращения, тип коммуникации. Их много, и нет

определенного числа, которым измерялась бы каждая данная культура. Каждая из них использует свои

семиотические, предметные, смысловые, когнитивные и проч. способы передачи информации от одного

агента коммуникации другому (другим). Язык, знаковые системы, наука, идеология и религия, искусство,

производство вещей и их распределение (например, через рынок), право, война, образование, техника — все

это средства, созданные людьми для того, чтобы общаться, понимать друг друга и солидарно добиваться

желаемого. Каждая культура имеет свой набор стратегий общения (обращения); среди них можно выделить

базовые (язык, речь, предметный мир артефактов, идеологии, искусство, нормативные системы, война,

инструменты), необходимые в любой культуре, а есть и такие, которые мы наблюдаем только в некоторых

культурах — к ним, между прочим, можно отнести и современную технику.

Итак, что такое коммуникативная стратегия?

Коммуникативная — это значит прежде всего — непосредственные агенты коммуникации — актор и

адресат и явно выраженное социокультурное пространство (слово «пространство» — условность; сюда же

включим и социальное время) между ними. И символически-смысловое содержание акта коммуникации.

Весь контекст, все обстоятельства места и времени, любые средства, втянутые в акт коммуникации. Они

могут быть как угодно сложными, далекими во времени и пространстве — для того и сделаны, чтобы

связать коммуникативные дистанции, поэтому и нужна вневременная и внепространственная оболочки

(слово, песня, деньги, подарок, бомба).

Сотрудничество, взаимопонимание, непосредственное удостоверение адекватности, аффицирование

ценностью, то есть гуманитарные доминанты, по Ю. Хабермасу.

Обращение за чем-то важным, т. е. целеполагание (вопреки Хабермасу мне не хочется вслед за ним

считать целерациональность антикоммуникативным поведением).

Обмен, то есть процедуры кодировки, интерпретации, понимания, хранения, дезархивации, трансляции,

производство и уничтожение шумов, удостоверений и подтверждений... адекватности коммуникации.

Обмен коммуникативными импульсами — это непосредственная жизнь, движение культуры.

Установление общего регламента деятельности и мышления, то есть унификация возможного разброса,

порядок из хаоса, так сказать, или еще лучше — возникновение эффекта социальности из факта

коммуникации, а затем его развитие и субстанциализация.

Рефлексия, то есть отчет, анализ, коррекция, взаимодействие. Вот зачем возникают теории, или способы

установления, легализации, опровержения и усовершенствования легитимных правил коммуникации. В

частности — наука, критика, право.

Стратегия — это значит:

Генерализация многих «тактик» общения в целостности, имеющие общие коды шифровки-расшифровки

смыслов. Сами по себе «тактики» не несут в себе должной системной целостности, не содержат

универсальных правил идентификации общих правил употребления «нот» общения. Тактики — это

лоскуты; стратегии — это сшитые из них одеяла, если пользоваться нашим старым и любимым сравнением.

Единое корневое основание, часто лежащее за порогом эмпирического восприятия, выражающее способ

обращения, и создает стратегию коммуникации (насилие — война, образ — искусство, слово — речь, вера

— религия, орудие или инструмент — техника, понятие — наука, итак далее).

Рукотворность. Это к разговору о том, откуда берется культура и кто кем вертит — собака хвостом или

наоборот. При всей своей наивности, вопрос о том, что первично, а что вторично: культура или человек —

скрывает, оказывается, массу теоретических затруднений. Но его нельзя (непродуктивно) прямолинейно

ставить. Нет человека без культуры, и нет культуры без человека, — тривиальная констатация. Но из нее

следует, например, что тезис о тождестве духовности и религиозности теоретически некорректен.

Надындивидуальность, а стало быть, и правила общепонятного употребления как правила поведения и

мышления. И то и другое всегда одновременно индивидуально и надындивидуально; и субъективно и

интерсубъективно; и любое противопоставление двух сторон медали только мешает их понять.

Функциональность. При желании можно использовать «пятичленку» Маркса (формы общественного

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

155-

-155

сознания — мораль, религия, наука, право, искусство — а также дополнительно отнести к ним и экономику,

и по-

155

литику, и войну), можно — «пятичленку» Маслоу (потребности физиологические, в безопасности,

любви, уважении и сопричастности), но базовые потребности определяют и базовые функции, которые

должны быть реализованы в коммуникации. Каждая стратегия — это набор множества тактик реализации

одной из существенных коммуникативных функций. Видимо, стратегия складывается в основном вокруг

основополагающих смыслов общения — вопросов что, как и зачем?

Объективированность в предметы и вещи. Вот где исток производительной деятельности — акт

коммуникации должен быть продлен в пространстве и во времени, и по возможности в неизменном виде.

Ритуальные предметы, рисунки, топоры и дубинки долговечнее жеста и звука, которыми пользовались

животные. Отличие «человека от обезьяны» — в опредмечивании коммуникативных фигур, в создании

фиксированного языка, встроенного в рукотворную среду, точно так же насыщенную смыслами, как и

речевые акты. Когда «и тайно, и злобно оружия ищет рука», говорить нет необходимости — жест и оружие

красноречивее адвокатов. Альтернатива производству — инстинкт (Бергсон), длящий во времени

эффективные фигуры поведения. Самые древние вещи на Земле — храм и мумия, которая там «живет»

(поэтому и домик у нее такой необычный, что она должна быть вечной — а на что похожа вечность? — ни

на что живое и вообще реально сущее. На геометрическую фигуру). Стало быть, пирамида и мумия — это не

просто памятники древней культуры, а памятный язык самой культуры. Добавлю, что предметы и вещи,

разумеется, могут быть и идеальными — это для любителей везде искать основной вопрос философии.

Историческая устойчивость обеспечивается вовсе не только тем, что вещь деревянная, или медная, или

железная. Она изготавливается из железа потому, что люди заботятся о ее сохранности во времени, т. е.

строят свою деятельность вокруг заботы о поддержании некоего коммуникативного образца. Всякая вещь

при этом встроена в сонм других, и очень сложно вынуть одну карту из системы, чтобы домик не

развалился. Домик сам себя начинает беречь, следит за тем, чтобы пустить корешки поглубже и подальше

вытянуть щупальца. В разные стороны растут органы поддержания стабильности и органы развития, но они

в равной степени необходимы системе в целом. Вот откуда кстати проблема спонтанного возникновения

инновационных фильтров.

Культура тщательно регламентирует инновационные импульсы, блокирует одни и допускает другие, при

этом рискуя прослыть консервативной или даже традиционной. Европейская культура с Нового времени

демонтировала большинство таких полупроводников, открыв путь индустриальному перевороту, а

талибы палили по чужим кумирам (буддийским статуям, торговому центру в Нью-Йорке — это уже

подробности). Запад приветствует джинна преобразований, выпущенного им из бутылки, а Восток пытается

его там удержать.

Вообще-то, если бы всех физиков сжигала на кострах святая инквизиция, не было бы атомных

бомбардировок японских городов. «Гуманитарный баланс» был бы в пользу святых отцов. Разве это не

конфликтная ситуация?

Динамическая, развивающаяся и системная целостность — общепонятные вещи, но есть и кое-что

особенное. Каждая стратегия стремится к совершенству — если хотите, это закон культуры. Оружие — к

убойности, защита — к надежности, техника — к эффективности, наука — к изяществу, производство — к

качеству, голос — к красоте, а слово — к рифме. Почему так? Да еще раз потому, что в основании, у истока

«саморазвития» К. с. строит человек со своими неистребимыми капризами, среди которых тяга к общему

канону, к совершенству или к красоте всегда тянет за собой иные ценности. Стало быть, в каждую

стратегию «вписан механизм» совершенствования, он действует как бы помимо людей, помимо их заботы

— так кажется, по крайней мере, потому что слишком согласованно и не сговариваясь люди шлифуют

средства и способы своего общения. Всеобщность культуры — не божий дар, а коммуникативная

потребность.

Взаимодополнительность с другими К. с. и в то же время обособленность, самодостаточность в

известных пределах. То самое единое корневое основание, о котором уже упоминалось, удерживает

ценностно-функциональное единство, которое и создает целостность, и может ее дробить.

Институционализация как форма социальности (социализации) К. с. всегда существует, и всегда, по-

видимому, неполна. Огромная часть существует во внеинституциональных формах, спонтанно, социально

нелокализованно, несинхронно, нестратифицированно — и вообще неизвестно как. Даже слово

«существует» здесь неточно, так как до сих пор неясно, что происходит с нечитанными книгами,

спрятанными картинами, сожженными рукописями... Видимо, в каждой из стратегий есть важная

институциональная часть, но есть также и другая, и отношения между ними — всегда интрига для

исследования. (Могут ли быть правила войны? Допустимы ли эвтаназия и аборты?)

Отношения между К. с.— конфликты и гармонии. (И внутри каждой стратегии, и между ними — почва

для ссоры есть везде.) Можно только представлять себе, или, прямо скажем, — фантазировать, какова была

156

примитивно-первобытная гармония разных ипостасей культуры, как уживались эрос и табу, прихоть и

норма, алчность и жалость в древнем мире, но очень похоже, что до профессионального разделения труда

оснований для гармонии было больше, чем для конфликтов. Социальный характер приобретали только

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

156-

-156

социализированные, институциональные культурные конфликты — и это не тавтология. Прежде чем стать

местом выражения боли и трагедий культуры, каждая стратегия должна отпочковаться, обособиться и

противопоставить себя всем остальным по отдельности и всей культуре в целом, осознавая и проводя свои

границы, рефлектируя и развивая свои особые основания, культивируя свои особости и уникальности.

Гармония — это состояние равновесия между стабильными и инновативными компонентами культуры.

Конфликт — это инновационный впрыск и мобилизация ресурсов культуры на его адаптацию в той или

иной форме (могут быть и «срывы в архаику», но такие конфликты неконструктивны). Если мы последуем

за большинством исследователей культурных кризисов, то заметим их интерес прежде всего к двум типам

конфликтов в культуре: а) между какой-либо одной К. с. и культурой в целом — например, культурой и

техникой, культурой и политикой; и б) между двумя К. с. — наукой и искусством, наукой и религией,

моралью и правом. (Хотя самые интересные исследования включают в поле зрения и внутренние

конфликты, свойственные каждой конкретной стратегии. Например, в исследовании науки как раз сильнее

изучены внутренние противоречия и связи.)

Библиография

1. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handels. Bd 1, 2 Fr. M., 1985.

2. Naniwada H. Die Logik der technischen Welt. Tokio, 1970.

3. Философия техники. История и современность. M., 1997.

4. Гриненко Г.В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. М., 2000.

5. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001.

ТЕХНИКА

2. Техника как коммуникативная стратегия

Обычно Т. понимается как антипод культуры. Во-первых, Т. считается антигуманной — из-за ее

слишком бездушного, безразличного к нашим моральным ценностям «целерационального» устройства. Во-

вторых, Т. есть отчуждение от человека его «родовых сущностных сил»: вместо того чтобы служить

орудием господства человека над ойкуменой, она сама господствует над человеком. В-третьих, Т. губит

естественную среду обитания — природу, гармонию природного «естественного» отношения человека к

природе, истощает

ресурсы Земли, сулит катастрофы и войны. В-четвертых, она привносит в человеческий мир свои

нечеловеческие императивы, безнадежно извращая здоровую человеческую природу (или сущность, или

предназначение, или гуманистические устремления). В-пятых, Т. — это рутина, она губит творчество. В-

шестых, Т. — орудие угнетения и в классовом, и в цивилизационном смысле. В-седьмых, Т. есть

мультипликация суррогатов культуры. Список можно продолжать. На резком противопоставлении Т. и

культуры вскормлены популярные идеологемы технократизма и культуркритического гуманизма. И

несмотря на прямо противоположные диагнозы и рецепты, формулируемые на этих полюсах, в них есть

общее — они не хотят видеть в Т. средства обращения, коммуникации, а стало быть, родовой общности с

культурой.

Технократизм — упование на техническое развитие как на панацею от основных людских тревог —

противопоставляет Т. культуре, из которой вычтены, вынесены в Т. способности человека ставить и

осуществлять цели, использовать изощренный и глубоко диверсифицированный инструментарий, быть

эффективным, строго соблюдать последовательность операций. В таком случае культура обречена на

рефлексивные игры — в бисер ли, в поиски духовности, или в попытки засыпать необязательными ответами

бездны вечных вопросов.

Критика Т. и культуркритическая традиция исходит из противоположной, но зеркально подобной

установки — Т. ничего общего с «человеческим, слишком человеческим» не имеет, человек есть резервуар

творческих способностей, он поручил было Т. некоторые технические детали, да, видно, напрасно: вышло

все не так, как хотели... Главное — что человек уже и не несет ответственности за экспансию технического

Молоха, джинн вылетел, и, провожая его взглядом, остается только сожалеть о том, что когда-то

неосторожно обращались с сосудом.

Фиксация разрывов, драматично описываемых и с той и с другой позиции, правдоподобны, часто

образны, иногда наукообразны. Но, вскрывая реальные болезненные проблемы, идеологи прячут главного

виновника всех бед. Дилемма культуры и Т. предстает в неисторическом, несоциальном, неуправляемом и

безответственном «пространстве». Поэтому так распространены упования на ее автоматическое

преодоление. А суть дела — в изменении места Т. в связке «человек — культура — другой человек». Место

это разрастается и изменяет конфигурацию, но ведь одновременно и люди меняются; в общении друг с

другом они подчас не понимают своих собственных «текстов», действий и ожиданий.

157

Одним из выходов из теоретических затруднений стали попытки видоизменить определения Т.

Сложились еще два полюса — узкие и широкие определения. Узкие — ограничивающие Т. только

материальными орудиями воздействия человека на природу. Широкие — включающие в понятие Т.

идеальные, или интеллектуальные средства общения. С первой точки зрения, скрипка — инструмент,

техническое музыкальное устройство, и игра на ней — творчество. Со второй — мастерство скрипача

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

157-

-157

состоит из Т. и вдохновения. Актерская, писательская Т., Т. мышления — логика, Т. пения и психоанализа

— такие же компоненты Т., как и измерительные приборы, машины и агрегаты.

Узкие определения неудобны, когда обсуждаются не примитивные орудия труда, а современная

высокоинтеллектуальная технология, с компьютерами, гибким распределением ресурсов, координацией

партнеров и т. п. Широкие определения Т. настолько сближают ее с культурой, что становится непонятно,

почему продолжаются разговоры о конфликте между ними, и что, собственно, образует конфликт — какие

особенности того и другого, как их фиксировать, в чем их истоки...

Конфликтные и (конечно) согласованные отношения можно найти между любыми другими стратегиями

— и между каждой из них и культурой в целом. Поэты всех времен и народов остро переживали трения

между искусством и «жизнью», религии утверждали свою святость огнем и мечом, наука развивается тем

успешнее, чем абстрактнее (дальше от «жизни») образы мира, продуцируемые ею, война (тоже

коммуникативная стратегия) откровенно враждебна практически всем остальным проявлениям культуры.

Даже язык и речь, письмо и слово не избежали подозрений в конфликтности: Р. Барт и его последователи

рельефно описывают тиранию языка над человеком и его самосознанием. И так далее. Но Т. стоит как бы

особняком в этом ряду, на ее долю выпадает больше всего критики за дегуманизацию, утилитаризацию,

стандартизацию и прочие «-ции» и «-измы», которые она вносит в жизнь общества и каждого из нас. Это не

случайно — и в самом деле, в Т. самым наглядным образом фиксируются как минимум две вещи, привычно

отождествляемые с несвободой. И, соответственно, выводящие за рамки культуры. Это детерминизм и

целерациональность.

Детерминизм в Т. — «от природы», или точнее от того понимания природы, которое до сих пор

связывается с Т. Техническое знание — особый тип знания, нечто среднее между магией и наукой,

переводящий природные законы и закономерности в нашу человеческую жизнь. Динамические

закономерности, на ко-

торых в основном работает Т., не исчерпывают научных знаний о природе и даже становятся все менее

интересными. И хотя появляются приборы и устройства, имитирующие сугубо человеческие психические и

интеллектуальные функции (перцептрон А. Миракяна), а потому использующие вероятностные модели

поведения, Т. — царство Лапласа.

Целерациональность — это сугубо человеческий предикат, порожденный стремлением достичь

поставленной цели и, соответственно, подчинить ее достижению определенные ресурсы (а не приносить,

например, жертвы богам) и спланировать свою деятельность.

Вот и получается, что в Т. жесткость естественно-природного детерминизма сошлась с твердостью

человеческого намерения, породив тоже довольно жесткую конструкцию технологической среды — а

вместе с ней и соответствующие способы мышления, организации жизни, ценностные ориентации,

нормативные системы, способы социальной организации и контроля. Таким образом, Т. — это множество

артефактов-алгоритмов, созданных людьми в ходе и для коммуникации, независимо от идеальной или

материальной природы служащих достижению совместных целей, и представляющих необходимые для

этого средства.

3. Дилемма культуры и техники. Культурный феномен и технический феномен

Прежде чем ставить окончательный диагноз взаимоотношениям Т. и культуры, разберем «по шагам»,

каковы наиболее заметные свойства, позволяющие отличать одно от другого. В чем «морфологическая» или

структурная разница между культурным феноменом и феноменом техническим? Если описывать

типологические особенности того и другого, можно фиксировать общее/отличное. По каким параметрам?

Онтологический статус — Т. объективна, поскольку она предстоит перед человеком как вещь, как

предмет объективированной природы. Культура — контекстуальна (перформативна), поскольку феномен

культуры не существует вне контекста и процедуры интерпретации, понимания, сообщения и восприятия.

Тип развития — эволюции. Т. дает кумулятивное накопление. Прогресс Т., помимо столбового и

восходящего, кумулятивного накопления орудийной силы, изменяет пропорцию овеществленного и живого

навыка, овеществляет и отбирает у человека его мастерство. Изменение границы между ними означает

только то, что кумулятивность технического прогресса ведет к распаду кумулятивности традиционной

культуры, в которой орудийный навык (добывания огня, постройки жилища, приготовления пищи и пр.)

точно

158

так же традиционно передавался и накапливался, как и любая другая жизненная функция. Т. — это

резервуар традиционной кумулятивности в нашем некумулятивном человеческом мире — это зеркальное

отображение, это «дополнительность», это оборотная сторона инновативности, прерывистости, волевого

произвола таких же сущностных определений человека, как устойчивость, неизменность, преемственность.

Но этому рассуждению кладет предел современная техника/ технология, которая давно перестала быть

«дроблением» целостности человека — или его труда, или его мотивации, или его самоосознания — на

«отчужденные кусочки» и требует от человека не только целостности, но и постоянного «роста»,

переобучения, непрерывного образования, как сейчас говорят.

Детерминация — спонтанность. Т. основана на техническом знании. Есть еще детерминанты —

общественная потребность (например, заказ от имени утилитарной потребности — скажем, очистные

сооружения), экономическая выгода, неоспоримое превосходство по ключевым параметрам (военная,

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

158-

-158

коммуникационная, космическая Т.)... Спонтанность присутствует в Т. только как открытие или случайная

комбинация обстоятельств, толкающих или тормозящих Т. Но спонтанности в культурном феномене не

больше, чем в Т., — только знание работает как канон, а не как закон; общественная потребность выражена

как наказ — ожидание акта экзистенциальной коммуникации в качестве ценностно оправданного или

вынужденного акта обращения. Выгода тоже есть, но она иная — социальная по природе, эстетическая или

катарсическая. Превосходство — далеко не самоочевидная вещь. Есть так называемые «безусловные», на

самом деле трудно эксплицируемые критерии превосходства: вот этого романа над вот этим, картины,

спектакля... Но здесь-то и происходят все шутки культурной оценки феномена — от критики до рекламы, от

мифов и до пиара. Здесь срабатывают иные «механизмы» оценки, и дело даже не в других критериях

оценок, а, скорее, в других координатах этих оценок. На место эффективности, выгоды, экономии,

выигрыша в силе-быстроте-точности-воспроизводимости приходят приговоры молвы, взвешивание

репутаций, вкусовой субъективизм, мода, престижи и имиджи, жонглирование мнениями. Очень нестрого,

но безапелляционно: усомниться в правильности технической оценки гораздо легче, чем «культурной».

Поддержание стабильности: Т. механистически «тоталитарна», так как износ или поломка детали ведет

к аварии; если перефразировать Дюркгейма, это механическая стабильность. Т. требует воспроизводства

постоянно тождественных условий всей жизни. Неиз-

менная, исправная, стандартная инфраструктура машины позволяет ей функционировать, то есть

служить намеченным целям. Культурный феномен — органическая стабильность, слом одной детали ведет к

перестройке и видоизменению феномена. И очень важно, что функционирования как такового просто нет,

по крайней мере в том смысле, о каком говорят при использовании Т.: нет эксплицитно определенной цели,

нет уверенности, что достигается именно тот набор целей, который имелся в виду, нет уверенности в

принципиальной считываемости предмета культуры. Культурный феномен не требует постоянно

тождественной среды своего существования — он плывет из одного контекста в другой, из одного

восприятия к другому, только обогащаясь смыслами, интерпретациями, глубиной и выразительностью.

Поэтому условия сохранности, или инвариантность Т., — вне собственно устройства, вне ее самой, где-то в

«ремонтно-знаниевой» технологической сфере. Инвариантность культуры — в ней самой. При всей

подвижности и живости, феномен культуры практически вечен, в то время как стабильно работающая Т.

подвержена просто головокружительным изменениям. Получается, что сиюминутное, индивидуальное,

«ясное как солнце», эфемерное явление культуры имеет шанс на вечность, а надежное, железное,

эффективное, производительное техническое устройство обречено на замену и забвение.

Креативность — репродуктивность. Т. сама себя не производит, она используется в деятельности — в

производстве, обмене, исследовании, выражении смыслов, в разговоре. Культура производит сама себя, если

мы включим в определение культуры человека. Т. — царство репродукции, культура — продуктивного

творческого начала в человеке. Разумеется, это очень грубые абстракции. Т. — инструмент культуры, но и

наоборот, культура — инструмент Т. Культуру нельзя воспроизвести и просто вызвать к жизни без Т. —

хотя бы речевой или письменной. И таких псевдопарадоксов можно привести великое множество, ибо нет

жесткого разграничения между Т. и культурой — хотя бы потому, что это родовидовое соотношение.

Функциональные различия. Т. служит. Культура — можно так сказать — образует человека, придает

смысл всему, что он делает и говорит. Т. фиксирует и мультиплицирует, культура наполняет смыслом и

переосмысливает. Средство и цель, конечно, перепутались между собой, и чем сильнее симбиоз

технического и культурного, тем меньше заметно это противопоставление. Жилище, работа, автомобиль,

Интернет — что это: средства жизни или сама жизнь? Т. выгодна, прибыльна, эффективна. Культура —

либо вне стоимостной оценки, либо оценка дается не в категориях полезнос-

159

ти и стоимости, а цены как эманации молвы, мнений, доксы, пиара (какие-то свои, малоизученные

способы приписывания культурному феномену денежных «эквивалентов». Массовая культура дороже

высокой, фанера дороже подлинности.) Т. высвобождает свободное время, культура его забирает,

впитывает. Сами кластеры, типы оценок — материальная и идеальная стоимости того и другого, и оценки не

исчерпываются «эквивалентами», всегда есть сопутствующие шкалы (культурный феномен как

образовательная, познавательная, эстетическая или педагогическая ценность; технический феномен как

инструментальная, производственная, комфортная, преобразующая — ценность Т., ее необходимость

меряются в том числе и гуманитарными оценками).

Утилитарность техники и «уникально-всеобщий» смысл культурного предмета. Сломанный телевизор

безжалостно выбрасывается, старую книгу или картину берегут как зеницу глаза. Т., которая не работает,

«не жалко». На свалку ее. Или в музей — тогда, правда, она превращается в феномен культуры. Культура же

как коньяк — чем старше, тем ценней. И несмотря на столь очевидную противоположность полезного и

приятного мы готовы технический базис какого-нибудь древнего общества считать частью его культуры. То

есть противоположность есть, но ее пределы обнаруживаются легко, как только мы от эмпирического

существования предметов отойдем к их функциональному и экзистенциальному смыслу (или

«историческому», если говорить возвышенно).

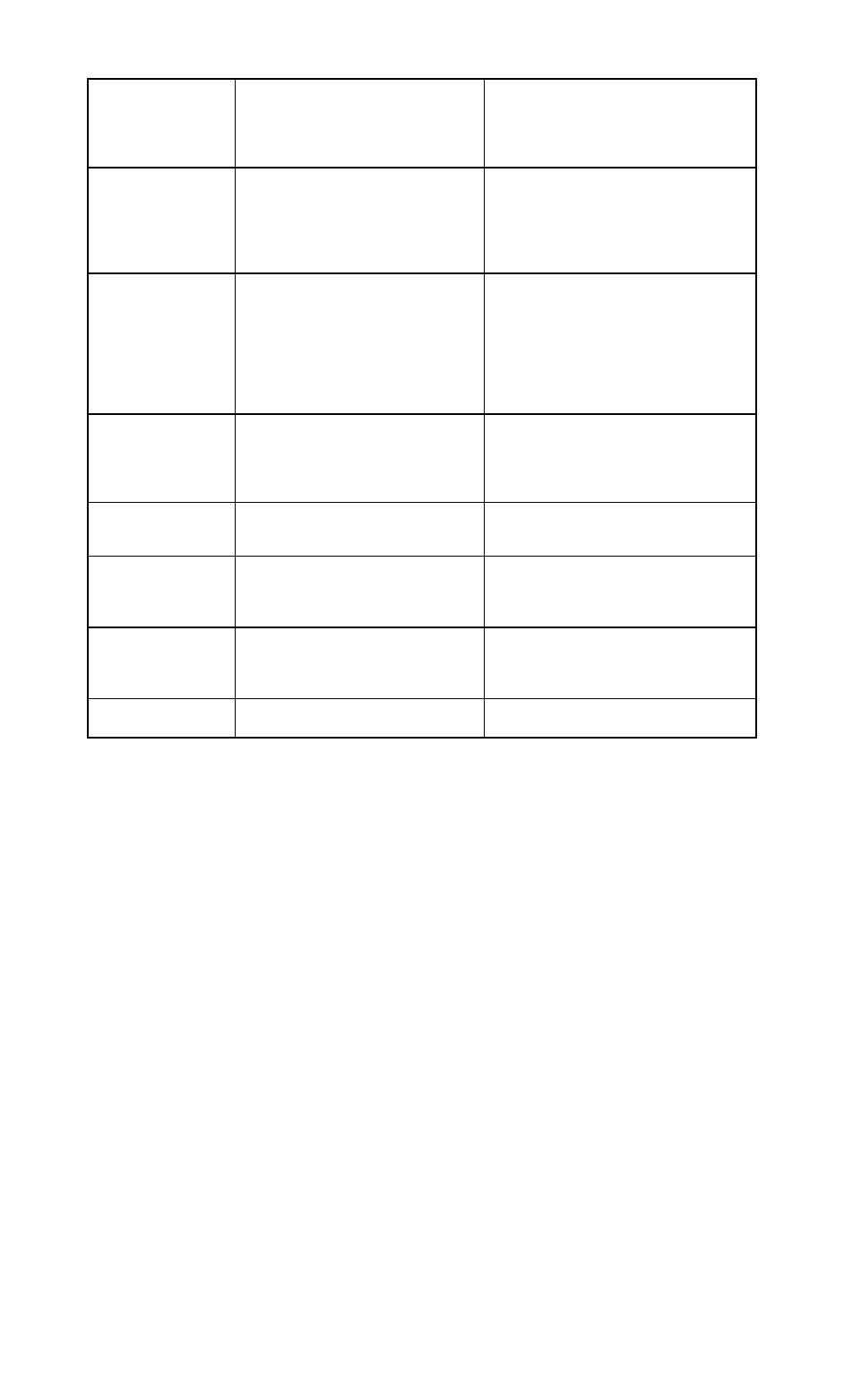

Параметры

Технический феномен

Культурный феномен

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

159-

-159

Тип развития

Кумулятивный,

прогрессивный, основанный на

знании, универсальный,

инновативный

Уникально-всеобщий,

парадигмальный, основанный на

экзистенциальном опыте,

локальный, смешанный

традиционно-инновативный

Причинность

Детерминация, «знаниево-

материальный» базис,

общественная потребность,

экономическая выгода, гонка

за преимуществом, оценка

деньгами

Спонтанность, канонический

базис, заказ, ментальная

потребность, оценка «молвой»,

конвенциональные смыслы как

оценка

Поддержание

стабильности

Технологический

(инструктивный) контроль

эффективности (цель —

средство — эффект),

механическая стабильность,

внешняя ремонтная

инфраструктура, моральный

износ

Морально-эстетический,

ценностный контроль,

органическая стабильность

(намерение — акт —

интерпретация), вариабельность и

лабильность, внутренняя

инфраструктура стабилизации,

моральный авторитет

Роль в

воспроизводстве

(Креативность —

репродуктивность

)

Репродукция, производство

техники «вне ее самой»,

подчиненность заданной цели

Творчество, производство

культуры внутри нее самой,

постоянное порождение целей, их

пересмотр

Онтологически

й статус

Объективность,

предметность (в том числе

ментальная)

Перформативность,

контекстуальность

Функциональн

ые различия

Орудийность,

подчиненность, фиксация и

мультиплицирование,

унификация

Обоснование, осмысление,

образование личности человека и

его мира, интимность

Материальная

и идеальная

стоимость (цена)

Калькуляция затрат и

эффектов и возможных

инновационных выигрышей,

эквивалентные меры

Образовательная, эстетическая

и моральная ценность, нет

эквивалентов

Утилитарность

— всеобщность

Стереотипные утилитарные

потребности

Уникально-личностные

возвышенные потребности

Единство и различия можно более подробно анализировать в основном по данной схеме. После этого

ставится вопрос — в чем состоит дилемма Т. и культуры, могут ли их отношения быть названы

отчуждением, в каких пределах, почему? Что это за тип конфликтных отношений, насколько он неистребим,

вреден или полезен и как он завязан на социальные, экзистенциальные и ценностные?

Библиография

1. Мамфорд Л. Миф машины. М., 2001.

2. Рабардель Пьер. Люди & технологии: Когнитивный подход к анализу современных инструментов. М.,

1999.

3. Философия и социология науки и техники // Ежегодник 1987. М., 1987.

4. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие // Статьи и выступления. М., 1993.

5. Философия техники: История и современность. М., 1997.

160

ОТЧУЖДЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ

4. Отчуждение

Об О., как правило, говорят тогда, когда есть одно «решающее» отношение — господство «вещи» над

человеком. Причем обязательно вещи сделанной, артефакта, а не природной вещи или предмета.

Культурный архетип, язык, традиция, да и многие другие феномены культуры тоже «господствуют», тоже

ограничивают круг произвольных действий человека. Отчужден ли в таком случае человек от языка,

архетипа, традиции, от своего подсознания? Стало быть, должны быть дополнительные предикаты к

«артефакту господствующему». Какие?

Первое, что следует рассмотреть, — социальная связь. Она становится связью извращенной,

превращенной, несправедливой и «слепой», то есть неразумной, неморальной, некрасивой... — приходя на

смену связям прозрачным, разумным, справедливым, красивым, — если верить в доисторический «Золотой

век». В какой-то момент человек отчуждается от социума или от отдельных социальных процессов: они его

угнетают, используют и не дают полнокровно жить, то есть реализовывать свою «действительную родовую

природу». Это случается, когда то, что служит человеку, перестает ему служить и становится

самостоятельной, равной ему по значимости или даже важнее его, когда его орудие само начинает им

командовать и берет над ним власть. А так как орудие — это предмет социальный, по крайней мере хотя бы

частично, то все дело в социальной компоненте орудия.

Мистический мир и сакральная коммуникация — средства такого общения человека с богами или богом,

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor

Теоретическая культурология. — М.: Академический Проект; РИК, 2005. — 624 с.

160-

-160

которое воспитывает в душе человека определенные качества. Иначе говоря, этот тип коммуникации

направлен на воссоздание мира и лада в душе. Необходимо и обосновать особый мир, в котором это

душевное равновесие возможно, где человеку дана возможность общаться и приобщаться к самому

высокому и сильному, что есть на свете, — к божеству или к их сообществу. Конечно, это способ снятия —

иллюзорный, но эффективный — реального «О.» человека от мира, если в реальном мире человеку живется

несладко, неспокойно и несвободно. По сравнению с таким способом «снятия» О. техника выглядит куда

более привлекательно — она дает средства такого укоренения человека в мире, которые не иллюзорно, а

реально ставят его на одну ступень и с природой, и с другими людьми и их сообществами, и с самими

богами. Вместо удвоения мира техника предлагает его использование. С этой точки зрения техника — не

пространство О., а, скорее, пространство его снятия. Те культуры, которым достаточно магического

воздействия на мир, довольствуются

в лучшем случае телесными техниками — вроде йоги, шаманства, «восточных единоборств» и прочих

способов отождествить мир человека и космос без посредства науки и техники.

Социально организующая сила магии, религии, идеологии, с одной стороны, и техники — с другой,

заключается в консолидации социума, обобщении опыта, вообще в создании коммуникативной

инфраструктуры и ее институционализации. В социальной функции мы тоже особых противоречий между

техникой и до-техническими стратегиями не фиксируем. Стало быть, корень противоречий связан с

проблемой эманации человеческого в вещественное и потом — в господство вещественного над

человеческим. Это проблема порождения или производства.

Заметим, что производство и порождение в известном смысле тождественны. По крайней мере, в такой

мощной традиции, как марксизм. Тема орудия труда и О. в процессе труда рабочего от «системы машин» —

подробно и настойчиво рассматривалась К. Марксом в целом ряде работ. В так называемых зрелых работах

(хотя работы, собранные в том «Из ранних произведений» не менее интересны и тем самым «зрелы»)

Маркса интересует не техника как таковая, а ее экономическая роль. Точнее говоря, не вся техника, а

техника как фактор капиталистического производства. Еще точнее, он предпочитает употреблять термин

«машины» и «системы машин», чтобы зафиксировать существенный для понимания О. момент — момент

подчинения живого труда (Маркс использует много синонимов — работник, рабочий, непосредственный

индивид и т. п.) основным капиталом, а то и просто капиталом.

Прежде всего, для Маркса очень важен момент превращения орудия труда — причем этим орудием

труда может быть и машина — в некое новое социальное качество, которое он связывает то с «системой

машин», то с фабрикой или заводом, то с основным капиталом, то просто с капиталом. В чем особенность

этого перехода, почему этот переход так важен Марксу? Начнем с воспроизведения некоторых исходных

понятий, которыми Маркс пользуется, практически не пересматривая их, начиная с «Нищеты философии» и

кончая «Капиталом» и рукописями 1857-1858 гг. Составляя конспект 1-го тома «Капитала», Ф. Энгельс

делает запись: «Не рабочий применяет машины, а, наоборот, условие труда (система машин) применяет

рабочего!» [1:16:294] Этот пример оборачивания отношений, перемены аргумента и функции местами

окажется одним из ключевых в понимании Марксом феномена О. в процессе труда.

В «Нищете философии» этот мотив звучит так: машина это только производительная сила, или орудие

161

труда. Она еще не представляет общественного отношения. Фабрика, или система машин — есть

общественное отношение, экономическая категория [1:4:152]. Напрашивается вопрос: почему Маркс не

считает машину общественным отношением? Ведь в принципе в ней уже «даны», как говорил Маркс, и

разделение (и накопление) труда, и наука, и функциональные подразделения на функции — двигатель,

преобразователь, орудие. Иными словами, в ней есть (по крайней мере — логически, «в понятии») все то,

что в системе машин лишь нагляднее выявляет общественную сущность, — то есть связь людей в труде.

Ответ Маркса: простое орудие не есть капитал; система машин — капитал. Мысль Маркса в том, что, только

приобретая новое системное (можно сказать сильнее — социальное) качество — сложно разделенный

кооперированный труд, с включением в процесс науки, машин разных классов, а не кооперации однородных

машин (двигатели, передаточные механизмы, орудия), комбинация машин составляет общественное

отношение и даже экономическую категорию — фабрику. Причем категорию экономическую, для которой

адекватным средством исследования является исследование строения и превращений капитала. В других

работах, правда, он оговаривается, что капитал не обязательно служит экономической формой машинного

труда — например, кустарь, применяя машину, становится собственником, а не придатком машины.

Коммунизм, тоже основанный на машинном производстве, не имеет экономической формы использования

капитала. Тема коммунизма — очень важная для понимания концепции О. По Марксу, есть несколько видов

О.: социальное — когда социум довлеет человеку, стихийной игрой неподвластных человеку сил калечит

его достоинство и судьбу. Идеологическое — когда сознание человека заполняется ложными идеями,

«призраками», превращенными мыслительными формами, обслуживающими извращенное бытие. Вместе с

деньгами, работой, капиталом и государством человеку противостоит в таком качестве даже наука.

Экономическое — когда капиталистический машинный труд отчуждает от работника его рабочую силу,

результат труда не принадлежит рабочему. Коммунизм есть способ снятия всех форм О., и необходимость

коммунизма не устраняется из-за того, что так или иначе удается устранить тот или иной аспект О. в ходе

социальной (политической, законодательной, профсоюзной, воспитательной... ) работы. Но есть такая

For Evaluation Only.

Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004

Edited by Foxit PDF Editor