Басов Н.Ф. Социальный педагог. Введение в профессию

Подождите немного. Документ загружается.

нальной деятельности и профессиональной компетентности спе-

циалиста.

§ 4. Профессиональные обязанности

социального педагога

Социальный педагог выполняет широкий круг должностных

обязанностей, которые содержатся в квалификационной характе-

ристике (см. § 1).

В частности в ней отмечается, что социальный педагог обязан

осуществлять социально-информационную помощь, направленную на

обеспечение детей необходимой информацией, сведениями по во-

просам социальной заботы, помощи и поддержки, а также о дея-

тельности социальных служб и спектре оказываемых ими услуг.

Специалист должен оказывать социально-правовую помощь, ко-

торая направлена на соблюдение прав взрослого человека и прав

ребенка, содействие в реализации правовых гарантий различным

категориям детей, правовое воспитание детей по жилищным, се-

мейно-брачным, трудовым, гражданским вопросам.

Социально-реабилитационная помощь социального педагога вклю-

чает в себя оказание реабилитационных услуг в центрах, комп-

лексах, службах и других учреждениях по восстановлению психо-

логического, морального, эмоционального состояния и здоровья

нуждающихся в ней детей.

Социальный педагог обязан оказывать также социально-экономи-

ческую помощь, направленную на содействие в получении пособий,

компенсаций, единовременных выплат, адресной помощи детям,

на материальную поддержку сирот, выпускников детских домов.

Медико-социальная помощь предполагает организацию ухода за

больными детьми и профилактику их здоровья, профилактику

алкоголизма, наркомании несовершеннолетних, медико-соци-

альный патронаж детей из семей группы риска.

Важной составляющей должностных обязанностей социально-

го педагога является социально-психологическая помощь, предус-

матривающая создание благоприятного микроклимата в семье и

микросоциуме, в которых развивается ребенок, устранение нега-

тивных воздействий дома, в школьном коллективе, затруднений

во взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и

личностном самоопределении.

Социально-педагогическая помощь направлена на создание не-

обходимых условий для реализации права родителей на воспита-

ние детей, преодоление допускаемых в семье и образовательном

учреждении педагогических ошибок и конфликтных ситуаций,

порождающих беспризорность и безнадзорность, на обеспечение

развития и воспитания детей в семьях группы риска.

42

Обязанности социального педагога отражены также в квалифи-

кационных требованиях специализаций этой профессии. В частности

«Положение о социальном педагоге школы» содержит специаль-

ный раздел «Обязанности и права социального педагога». В нем ука-

зывается, что специалист обязан, основываясь на законодатель-

стве РФ и нормативно-правовых актах, совместно с администра-

цией выделять приоритетные направления социально-педагогиче-

ской работы и формулировать конкретные задачи работы с детьми

И подростками, взрослым населением в соответствии с характером

тех проблем, которые должны быть преодолены.

В обязанности социального педагога входят планирование и

регистрация выполненной работы с соблюдением сроков и форм

отчетности о результатах своей работы перед администрацией и

педагогическим советом образовательного учреждения.

Социальный педагог должен препятствовать принятию реше-

ний, ущемляющих права учащихся; рассматривать вопросы и при-

нимать решения строго в границах своей компетентности; вести

учет всех детей школьного возраста и т. д.

Важнейшими обязанностями социального педагога являются

постоянное повышение квалификации, владение новейшей пра-

вовой информацией, защита интересов детей и подростков в об-

разовательном учреждении, в семье, представление и защита ин-

тересов школьников в органах законодательной и исполнитель-

ной власти.

В общей характеристике специальности 031300 «Социальная

педагогика», имеющейся в Государственном образовательном

стандарте высшего профессионального образования, указывается,

что выпускник, получивший данную квалификацию, должен от-

вечать следующим требованиям:

- иметь соответствующую подготовку для формирования об-

щей культуры личности, способствовать социализации обучаю-

щегося, осознанному выбору и освоению им профессиональных

образовательных программ;

-использовать разнообразные приемы, методы и средства обу-

чения и воспитания;

- осознавать необходимость соблюдения прав и свобод уча-

щихся;

- быть готовым к участию в деятельности методических объе-

динений и социальных служб, осуществлять связь с родителями

(лицами их заменяющими);

- выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и

здоровья учащихся в образовательном процессе.

Выпускник, получивший квалификацию «социальный педагог»,

должен знать основы российского законодательства, основы об-

щетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения

43

социально-педагогических, научно-методических и организаци-

онно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную

физиологию, школьную гигиену; основы права и др.

Во многих квалификационных характеристиках специализаций

отмечается, что для реализации основных должностных обязан-

ностей социальному педагогу необходимо овладеть профессиональ-

ными знаниями по нормативно-правовой базе деятельности, тео-

рии, истории и технологии социальной работы, в области возра-

стной психологии и педагогики, социологии, методами социаль-

ного управления и т.д.

Обязанности социального педагога, зафиксированные в долж-

ностных инструкциях, профессиональном и этическом кодексе,

квалификационной характеристике и других документах, в опре-

деленной мере отражают профессиональный статус как должност-

ное положение, определяющее его обязанности и права. Однако

профессиональный статус не гарантирует авторитет и репутацию

специалиста, которые обусловлены его личностными особенно-

стями, результативностью его деятельности и имиджем.

§ 5. Права социального педагога как специалиста

Деятельность социального педагога определяют его права, ос-

нованные на действующем в России законодательстве. Они тесно

связаны с выполнением им своих профессиональных обязанно-

стей и этического кодекса социального педагога.

К важнейшим в данной сфере деятельности относятся следую-

щие права:

- представлять и защищать интересы клиентов в органах зако-

нодательной и исполнительной власти; вести государственную и

частную социальную практику при наличии диплома о специаль-

ном образовании или сертификата по специальности «социальный

педагог»;

- собирать информацию, связанную с нуждами клиентов (де-

тей и взрослых), проводить социологические опросы населения,

диагностические исследования;

- делать официальные запросы в общественные организации,

государственные учреждения с просьбой о решении личных и

социальных проблем (детей, подростков, молодежи, взрослого

населения);

- информировать государственные органы о состоянии той или

иной проблемы в сфере деятельности социального педагога;

- вносить предложения предприятиям, организациям, учреж-

дениям, коммерческим структурам и общественным организаци-

ям о поощрении родителей, семей, общественников за социальные

инициативы и активность;

44

- вести активную работу по пропаганде опыта семейного вос-

питания, социальной работы, используя средства массовой ин-

формации;

- возглавлять общественные инициативные движения граждан,

направленные на решения конкретных социальных проблем по

месту жительства, работы и учебы;

- способствовать правовому регулированию взаимоотношений

детских организаций, объединений с различными государствен-

но-общественными структурами.

Социальный педагог обладает другими правами, которые свя-

заны с его специализацией и закреплены в положениях учрежде-

ний, где трудится специалист.

Так, в Положении о социальном педагоге школы зафиксированы

следующие права:

- требовать от руководителя образовательного учреждения со-

здания условий, необходимых для успешного выполнения про-

фессиональных обязанностей;

- иметь доступ к документам образовательного учреждения и,

в частности, к личным делам, медицинским картам учащихся;

- участвовать в создании устава образовательного учреждения;

- собирать информацию, связанную с изучением интересов

детей и подростков;

- проводить диагностические обследования условий жизни де-

тей, их воспитания и обучения и т.д.

Некоторые права специалиста как работника отражены в пись-

менном трудовом соглашении, договоре, или контракте, с учреж-

дением, в котором он работает.

В общем виде права социальных педагогов отражены в Законе

«Об образовании», в частности в статье 55 «Права работников об-

разовательных учреждений, их социальные гарантии и льготы».

В п. 1 этой статьи записано право на участие в управлении образо-

вательным учреждением, на защиту своей профессиональной че-

сти и достоинства. В п. 4 закреплено право на свободу выбора и

использования методик обучения и воспитания, учебных посо-

бий и материалов, учебников в соответствии с образовательной

программой, утвержденной образовательным учреждением, ме-

тодов оценки знаний обучающихся, воспитанников (в редакции

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 71-ФЗ).

§ 6. Профессиональное самоопределение и карьера

социального педагога

Самоопределение личности — это процесс и результат созна-

тельного выбора человеком собственной позиции, целей и средств

самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни. Профес-

45

сионалъное самоопределение — это процесс формирования лично-

стью своего отношения к профессионально-трудовой сфере. Про-

фессиональное самоопределение может рассматриваться как со-

ставная часть жизненного самоопределения, выбора сферы тру-

довой деятельности и конкретной профессии.

Профессиональное сознание личности формируется в старшем

школьном возрасте, когда учащиеся соотносят свои идеалы и ре-

альные возможности с общественными целями выбора сферы бу-

дущей деятельности. На этом этапе большую роль в профессио-

нальном самоопределении могут сыграть педагогические классы,

ориентирующие старшеклассников на социально-педагогическую

деятельность. Анализ программ такой формы допрофессиональ-

ной подготовки говорит о том, что в педагогических классах пред-

принимаются первые шаги по созданию целостного видения стар-

шеклассниками личности человека, формируются представления

об условиях жизни и развития ребенка; даются знания о месте и

роли педагога-воспитателя в решении жизненно важных проблем

детей. Все это способствует зарождению основ профессионально-

го самоопределения будущего социального педагога. Профессио-

нальному самоопределению старших школьников помогают зна-

комство с опытом работы социальных педагогов, анализ кон-

кретных ситуаций, деловые игры и др.

Изучение состояния профессионального самоопределения и

самооценки социальных педагогов, проведенное в Санкт-Петер-

бургском государственном университете педагогического мастер-

ства, позволило сделать вывод о том, что на сегодняшний день

профессиональное сообщество этих специалистов сложилось, дан-

ная профессия необходима обществу и не дублируется никакими

другими видами деятельности. Принимавшие участие в исследо-

вании социальные педагоги не ощущают искусственности своего

положения в образовательных учреждениях, они осознанно вы-

брали данную специализацию.

Среди причин, побудивших выбрать профессию социального

педагога, отмечается желание помочь детям и взрослым в реше-

нии их проблем (Нагавкина Л. С. и др.).

Самоопределение социального педагога формируется в процессе

его профессионального продвижения. Первым на этом пути явля-

ется этап осознанного выбора профессии. От успешности его про-

хождения зависит дальнейшее профессиональное становление

социального педагога.

Второй этап профессионального продвижения — освоение про-

фессии в высшем учебном заведении. Здесь закладывается фундамент

будущей карьеры. На этом этапе развивается умение учиться, орга-

низовывать свое время, планировать и контролировать свою дея-

тельность, самостоятельно находить необходимую информацию,

сотрудничать с другими людьми.

46

В период обучения в вузе у будущего специалиста появляется

возможность проявить свои способности, а значит, получить бо-

ке выгодное предложение от работодателей и быстрее продви-

гаться по социальной и профессиональной лестнице. Хорошо,

если будущий социальный педагог параллельно с обучением в

вузе приобретает какую-либо вторую, близкую к своей, специ-

альность: развивает речь, знание иностранного языка, умение

фотографировать, работать вожатым в загородных детских цент-

рах.

Важной составляющей профессионального становления буду-

щего социального педагога в стенах вуза является профессиональ-

ная практика, позволяющая студенту убедиться в правильности

выбора профессии. Практика позволяет овладеть совокупностью

средств, методов и приемов, направленных на социальную защи-

ту, социально-психологическую помощь, социально-педагогиче-

скую поддержку нуждающихся в ней детей. Она дает возможность

работать с разными категориями детей, молодежи, взрослых. Бу-

дущий социальный педагог понимает, что специфика его деятель-

ности требует постоянного погружения в чужие проблемы, ответ-

ной эмоциональной и действенной реакции при столкновении с

людьми сложной судьбы.

Многие студенты, еще обучаясь в вузе, пробуют себя в соци-

альной и социально-педагогической работе, участвуя в волон-

терском движении, социологических исследованиях, в инспек-

циях по делам несовершеннолетних и т.д. Все это помогает буду-

щему специалисту погрузиться в мир реальных социально-педа-

гогических проблем, приобрести новые знания, опыт, репута-

цию.

В динамике профессионального становления социального пе-

дагога в послевузовский период наиболее трудным является адапта-

ционный, который требует специально организованной работы с

молодым специалистом.

Таким образом, сущностной составляющей понятия карьера

является профессиональное продвижение человека в освоение и

совершенствование способа жизнедеятельности, обеспечивающего

его устойчивость в поисках социальной жизни. В широком смысле

карьера определяется как общая последовательность этапов раз-

вития человека в основных сферах жизни, включая семейную,

трудовую, досуговую. Успешность карьеры социального педагога

зависит от того, правильно ли он сделал свой профессиональный

выбор и насколько удачно развивалось его профессиональное са-

моопределение.

Специалисты по управлению выделяют такие виды карьеры:

линейная карьера — когда человек шаг за шагом на протяжении

всей жизни поднимается по иерархической лестнице; стабиль-

ная карьера, когда человек всю свою жизнь остается верен вы-

47

бранной в молодости профессии. Именно такой вид карьеры ха-

рактерен для социальных педагогов: специалист не стремится про-

двигаться по иерархической лестнице, а повышает свою квали-

фикацию, обогащается духовно. Могут складываться и другие

виды карьеры, например спиральная, кратковременная, снижаю-

щаяся.

Важным для профессионального продвижения социального

педагога является умение создать свой имидж, т. е. комплекс ка-

честв личности и способов самовыражения. Это не только визу-

альный облик человека, но и образ его мышления, действий,

поступков.

Имидж специалиста в области социально-педагогической дея-

тельности составляют человеческая привлекательность, личное

обаяние, интеллигентность, впечатление здорового и счастливо-

го человека, уверенность в себе, оптимизм, активность, интерес

к окружающим людям и их проблемам, а также культура, эруди-

ция, профессионализм, умение поддерживать высокие стандарты

своего поведения.

Основные понятия

Этика, этические нормы, педагогическая этика, модель, мо-

дель личности социального педагога, профессиональная компе-

тентность, качества личности социального педагога, профессио-

нальные знания, умения и навыки социального педагога, про-

фессиональная карьера социального педагога, имидж социально-

го педагога, профессиональное продвижение.

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Профессиональные знания — это сведения из социальной пе-

дагогики, теории и истории социальной работы, социальной пси-

хологии, методики социально-педагогической деятельности и

других общепрофессиональных и специальных дисциплин, состав-

ляющих суть профессии и определенных государственным стан-

дартом соответствующего образования.

Можно представить профессиональные знания социального

педагога в определенной иерархии (Маслова Н.Ф., 1994).

Теоретико-методологические знания. Комплексное знание о че-

ловеке как биосоциопсихокосмическом существе. Знание законо-

мерностей взаимодействия личности и общества, социального

поведения и формирования личности. Знание закономерностей

48

носпитания, обучения, развития личности во всех стадиях онто-

генеза, влияние среды на процесс социализации личности. Зна-

ние целей, принципов, содержания, методов, форм социальной

деятельности в институциональной и открытой среде.

Методические знания. Знание основ методики, форм, методов,

технологий социально-педагогической работы с разными катего-

риями населения, в различных сферах микросреды, в различных

социальных институтах; знание практических основ прогнозирова-

ния, проектирования, моделирования социальной деятельности.

Прикладные знания. Знания способов, приемов, видов социаль-

ной помощи детям, семьям, подопечным, имеющим особые про-

блемы; знание образовательно-воспитательных, оздоровительных,

культурно-досуговых форм социально-педагогической деятельно-

сти.

Профессиональные умения — способность специалиста приме-

нять полученные профессиональные знания в практике своей де-

ятельности. Общие профессионально-педагогические умения можно

сгруппировать следующим образом:

-гностические (поиск, восприятие и отбор информации);

- проектировочные (постановка целей и задач, прогнозирова-

ние);

- конструктивные (подбор и сочетание содержания, методов и

средств);

- организаторские (создание условий, стимулирующих целе-

направленное и природосообразное изменение обучаемых);

- коммуникативные (контактность, общение, взаимоотноше-

ния);

- оценочные (восприятие и критический анализ действий

субъектов педагогического процесса);

- рефлексивные (самоанализ собственной личности, деятель-

ности и общения).

Профессиональные умения социального педагога отражают обще-

педагогические умения и специфику его профессиональной дея-

тельности.

Коммуникативные умения:

- вступать в контакты с разными людьми; устанавливать про-

фессиональные отношения; осуществлять индивидуальный под-

ход к людям со специфическими проблемами; сотрудничать, всту-

пать в деловые контакты; создавать атмосферу комфортности,

доброжелательности;

- вызывать доверие у клиентов, соучаствовать в решении их

проблем;

- соблюдать конфиденциальность в работе, быть тактичным;

- побуждать человека к действию, творчеству, проявлению

милосердия; влиять на общение, отношения между людьми в

микросоциуме;

49

- правильно воспринимать, учитывать критику, реагировать на

нее.

Прикладные умения:

- исследовательские (анализ, сбор, учет, обработка информа-

ции, подготовка аналитических материалов, разработка программ,

подготовка аннотаций, статей, докладов);

- социально-педагогические (анализ социальной ситуации,

проблем, планирование, прогнозирование, формы и методы пе-

дагогической помощи, психотерапии); социально-творческие (ху-

дожественное, техническое творчество, спортивные умения, со-

циокультурный мониторинг);

- социально-медицинские умения (первая доврачебная помощь,

уход за больным, консультирование, точечный массаж, траволе-

чение, экстрасенсорика);

- социально-правовые (юридическая консультация, справка,

общественная защита);

- социально-психологические (психологическая диагностика,

психологическое консультирование, психотерапия, психотренинг,

медитация, гештальттерапия, психодрама, психосинтез, психо-

анализ, психологическая астрология);

- социально-экономические (умение организовать собственное

дело, анализировать экономические ситуации и т.д.).

Организаторские умения:

- ставить конкретные задачи, направленные на решение про-

блем;

- организовывать подопечных на их выполнение;

- рационально организовывать свое рабочее время;

- планировать этапы и средства деятельности по достижению

результатов;

- планировать индивидуальную работу с клиентом;

- организовывать отдельные виды социальной деятельности,

выполнение программ и проектов;

- определять нужды клиентов и помогать им найти соответ-

ствующие их потребностям социальные службы;

- выявлять и поддерживать полезную инициативу, создать ус-

ловия для ее реализации;

- объединять людей на основе их общих интересов, духовной

близости.

Аналитические умения:

- изучать личность, семью, ставить социальный диагноз;

- анализировать конкретные жизненные ситуации клиента,

предвидеть и предотвращать жизненные кризисы;

- проектировать конечный результат социально-педагогической

деятельности;

- анализировать полученные результаты в сопоставлении с ис-

ходными данными, выдвигать новые задачи;

50

- анализировать недостатки своей профессиональной деятель-

ности;

- анализировать опыт и практику работы специалистов соци-

альной деятельности;

- творчески перерабатывать необходимую информацию;

- анализировать конкретную социальную ситуацию, причины

и истоки;

- видеть свою роль и свое место как в осуществлении социаль-

ной политики, так и в конкретных социальных ситуациях своих

клиентов.

Педагогические умения:

- обучать других искусству помогать людям, прикладным уме-

ниям и навыкам;

- выявлять резервные возможности личности, открывать поло-

жительное в человеке и организовывать процесс самопомощи ему;

- обучать повседневным жизненным навыкам;

- стимулировать положительные проявления, гуманность, ми-

лосердие в поступках, поведении человека, в отношении к дру-

гим людям;

- педагогически осмыслять поведение личности, ставить педа-

гогические задачи, добиваться их решения;

- осуществлять выбор средств, методов, приемов педагогиче-

ского компетентного вмешательства в кризисные ситуации соци-

альной деятельности;

- организовывать педагогически целесообразную деятельность

и социуме, педагогически управлять и корректировать социальную

ситуацию;

- воздействовать на подопечного, группу средствами педагоги-

ческой техники (речь, голос, жесты, ораторское мастерство);

- помогать клиенту наиболее эффективно наладить связь с оп-

ределенной социальной средой;

- передавать клиенту знания, полученные в процессе профес-

сионального обучения и собственного опыта;

- излагать материал доступно, логично, образно, выразительно.

Умения саморегуляции:

- управлять и контролировать свои эмоции в любой ситуации;

- управлять своим настроением;

- предъявлять к себе повышенную требовательность;

- переносить большие нервно-психические нагрузки;

- поступаться своими интересами ради интересов подопеч-

ного;

- снимать психологическое напряжение.

Далее можно рассматривать структуру умений как взаимо-

связанные действия в процессе решения профессиональных за-

дач: автоматизированные, репродуктивные, поисковые и твор-

ческие.

51

В соответствии с уровнем сформированности профессиональ-

ных умений определяется уровень профессиональной, в том чис-

ле и социально-педагогической, деятельности.

Овчарова Р. В. Справочная книга со-

циального педагога. — М., 2001. — С. 39—

43.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПЕДАГОГЕ ШКОЛЫ

2.1. Общие положения

Социальный педагог — сотрудник школы, который создает ус-

ловия для социального и профессионального саморазвития уча-

щихся, организуя деятельность педагогов и родителей на основе

принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных тра-

диций.

Основными задачами социального педагога школы являются

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий

для развития ребенка, установление связей и партнерских отно-

шений между семьей и школой.

Обязанности социального педагога школы может выполнять

работник, квалификация которого подтверждается дипломом о

профессиональном педагогическом образовании, сертификатом

социального педагога.

Социальный педагог взаимодействует с администрацией шко-

лы, учителями, педагогом-психологом, валеологом, педагогом-

организатором, воспитателями, учащимися и их родителями (ли-

цами, их заменяющими).

Для достижения своих профессиональных целей он устанавли-

вает контакт с представителями государственных органов управ-

ления, общественных объединений, со всеми организациями, в

которых необходимо представлять интересы учащихся и выпуск-

ников до 16 лет; участвует в работе педагогического совета обра-

зовательного учреждения, осуществляет контакт с местными орга-

нами власти и муниципальными службами по социальной защите

семьи и детства.

Прием и увольнение социального педагога производится в по-

рядке, установленном КЗоТ (Кодекс законов о труде).

Руководство деятельностью социального педагога осуществля-

ется руководителем образовательного учреждения.

Аттестация социального педагога производится аттестацион-

ной комиссией в установленном законом порядке.

Деятельность социального педагога осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Положением и уставом образовательного уч-

реждения.

52

2.2. Организационные вопросы деятельности

социального педагога

Социальный педагог является равноправным членом педаго-

гического коллектива. Он принимает участие в работе педагоги-

ческих советов и методических объединений.

Социальному педагогу выделяется отдельное помещение. Он

обеспечивается канцелярскими товарами, сейфами для хранения

личных дел учащихся, оргтехникой и средствами на транспорт-

ные расходы.

Учитывая специфический характер социально-педагогической

деятельности, режим работы социального педагога должен быть

иариативным, гибким, обеспечивать эффективность использова-

ния рабочего времени; удобным для всех категорий клиентов и

приспособленным к условиям конкретной школы.

График работы социального педагога утверждается руководи-

телем образовательного учреждения. При составлении графика

учитывается время, затраченное вне учреждения образования на

иыполнение своих служебных обязанностей.

Вопросы оплаты труда, отпуска, социальной защиты решают-

ся в соответствии с действующими законоположениями для уч-

реждения образования.

2.3. Оплата труда социального педагога

В соответствии со ст. 55 Закона Российской Федерации «Об об-

разовании» ставки заработной платы и должностные оклады со-

циальным педагогам образовательных учреждений выплачивают-

ся за 36 часов педагогической работы в неделю.

Оплата труда социальных педагогов производится в соответ-

ствии с требованиями квалификации по разрядам оплаты труда:

- 7-й разряд — среднее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы;

- 8-й разряд — высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы или среднее профес-

сиональное образование и стаж педагогической деятельности от

2 до 3 лет;

- 9-й разряд — высшее профессиональное образование и стаж

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-

нальное образование и стаж педагогической деятельности от 5

до 10 лет;

- 10-й разряд — высшее профессиональное образование и стаж

педагогической деятельности от 5 до 10 лет или среднее профес-

сиональное образование и стаж педагогической деятельности свы-

ше

10 лет;

53

- 11-й разряд — высшее профессиональное образование и стаж

педагогической деятельности свыше 10 лет;

- 12-й разряд — II квалификационная категория или высшее

профессиональное образование и стаж педагогической работы от

10 до 20 лет. Должен уметь самостоятельно разрабатывать методи-

ку воспитания детей и подростков с учетом дифференцированно-

го подхода к ним; владеть организационными формами диагно-

стический работы с детьми и подростками; обеспечивать устой-

чивые положительные результаты в воспитательном процессе; уча-

ствовать в работе методических объединений, школ передового

опыта в рамках района, города;

- 13-й разряд — I квалификационная категория. Должен отве-

чать всем требованиям, предъявляемым к социальному педагогу

11 категории; владеть методиками анализа воспитательной рабо-

ты; уметь руководить творческими семинарами; использовать пе-

редовой педагогический опыт в своей работе;

- 14-й разряд — высшая квалификационная категория. Должен

отвечать всем требованиям, предъявляемым к специалистам I ка-

тегории; владеть методами научно-исследовательской, экспери-

ментальной работы; разрабатывать новые социально-педагогиче-

ские программы, педагогические технологии; вести работу по их

апробации; руководить работой творческих групп по разработке

актуальных проблем социальной педагогики.

2.4. Обязанности и права социального педагога

В своей профессиональной деятельности социальный педагог

обязан:

-руководствоваться Законом РФ «Об образовании», Конвен-

цией о правах ребенка, нормативными актами, настоящим По-

ложением и Правилами внутреннего распорядка своего учреж-

дения;

- вести учет всех детей школьного возраста и движение уча-

щихся;

- совместно с администрацией выделять приоритетные направ-

ления социально-педагогической работы и формулировать конк-

ретные задачи работы с детьми и подростками, взрослым кон-

тингентом в соответствии с содержанием работы социального

педагога;

- препятствовать принятию решений, ущемляющих права уча-

щихся;

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в грани-

цах своей компетенции;

- постоянно повышать свою квалификацию, владеть новейшей

правовой информацией, защищать интересы детей и подростков

54

и образовательном учреждении, в семье, представлять и защи-

щать интересы школьников в органах законодательной и испол-

нительной власти;

- планировать и вести регистрацию выполненной работы с со-

блюдением сроков и форм отчетности, докладывать о результатах

своей работы как администрации, так и педагогическому совету

образовательного учреждения.

Социальный педагог имеет право:

- требовать от руководителя образовательного учреждения со-

Щания условий, необходимых для успешного выполнения про-

фессиональных обязанностей;

- иметь доступ к документам образовательного учреждения в

части дел, касающихся учащихся;

- участвовать в создании устава образовательного учреждения;

- собирать информацию, связанную с изучением интересов

лстей и подростков;

-проводить социологические опросы; диагностические обсле-

лования условий жизни детей;

- делать официальные запросы в государственные и обществен -

н ые организации по поводу создания условий и решения личных

11 роблем несовершеннолетних.

Шишковец Т. А. Справочник социаль-

ного педагога. — М., 2005. — С. 18 —21.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА:

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМИРОВАННОГО

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Профессиональная компетентность рассматривается специали-

стами как качественная характеристика субъекта любой профес-

сиональной деятельности (в данном случае — профессиональ-

ной социальной работы), отражающая уровень его профессио-

нальной подготовки и готовность к реализации этой деятельно-

сти.

В зарубежной научной литературе нет единого мнения относи-

тельно компонентов профессиональной компетентности соци-

альных работников. Приведем некоторые из них: компетентность

восприятия, компетентность взаимодействия, коммуникативная

компетентность и рефлексивная компетентность как составляю-

щие профессиональной компетентности социальных работников;

интеграция инструментального, рефлексивного и социального

компонентов. Дискуссия вокруг структуры профессиональной ком-

петентности социальных работников в других странах осложняет-

ся тем, что анализ одной из многочисленных сфер деятельности

55

социального работника/социального педагога затрудняет выведе-1

ние аналитических критериев, а любое обобщение лишает воз-1

можности ключевого обоснования. В то же время в авторских тео-

ретических концепциях нередко отсутствует специфика дея-

тельности социального работника.

Суммируя зарубежные концепции, можно заключить, что про-

фессиональная компетентность деятельности социальных работ-1

ников означает: 1) правильность восприятия ситуации. Для этого!

необходимо провести наблюдение, составить диагноз и прежде!

чем приступить к деятельности, установить контакт, осознавая]

близость и дистанцию с клиентом; 2) процесс установления вза-1

имоотношений (коммуникация) и осуществления деятельности. I

Описание ситуации, понимание случая, обмен информацией, I

объяснение, анализ с последующим заключением, которое, в свою 1

очередь, должно быть средством оказания помощи и содействия в I

дальнейшем самостоятельному решению проблемы; 3) рефлек- ]

сия случая: реконструкция текущего процесса с последующим ]

утверждением в правильности сделанного или пониманием не!

сделанного. Цель этого — планирование следующего процесса с|

избеганием возможных ошибок.

В большинстве стран содержание профессиональной компетент-

ности включает в себя как уровни базового и специального обра-1

зования, так и умения аккумулировать широкий опыт в практи- ]

ческой деятельности. Акцентируется важность знаний в области ]

теории социальной работы, практической деятельности, форми-

рования профессиональных умений и навыков.

Т. Ф. Яркина рассматривает профессиональную компетентность

социальных работников (социальных педагогов) на трех уровнях: ]

научно-методологическом, профессионально-практическом и]

личностном. В личностном плане придается значение таким пси- j

хологическим качествам, как креативность и пластичность мыш-1

ления, инновационность.

Рассматривая гуманизацию и демократизацию в качестве ос-

новополагающих принципов функционирования высшей школы,

западные ученые рекомендуют шире привлекать в качестве учеб-

ного материала личный опыт студентов, формировать уважение к ]

нему, актуализировать на занятиях субъективные впечатления и!

переживания, вовлекать в творческий диалог всех участников пе-

дагогического процесса.

В педагогической прессе ряда стран Запада содержание про-

фессиональной компетентности в его различных компонентах

продолжает оставаться предметом дискуссий. Что касается основ- •

ных тенденций в процессе формирования профессиональной ком-

петентности социальных педагогов и социальных работников, в

частности в немецкоговорящих странах, то они проявляются, во-

первых, в признании принципа интеграции в содержании и ме-

56

юдике обучения. Социальный работник, выступая в роли «настав-

ника», «терапевта», «адвоката», «посредника», «защитника» или

«консультанта», должен интегрировать немалый арсенал знаний

и умений из областей психологии, педагогики, медицины, социо-

логии, культурологии, юриспруденции, философии, акмеологии.

В содержательном плане это предусматривает изучение интегра-

i нвного набора дисциплин; в методическом плане использование

таких методов, как лекция-ринг, проект и т.п.

Как вторую тенденцию специалисты выделяют использование

идей герменевтики для формирования нового стиля мышления.

Для социального педагога и социального работника герменевтика

иажна как учение о понимании и объяснении, интерпретации

услышанного, в частности речи клиента, документов и записей.

В основе герменевтической интерпретации лежит понятие смысла.

Формирование герменевтического мышления предполагает отказ

от эмпирического мышления социальных работников и переход к

научным формам мышления.

И, наконец, третью тенденцию связывают с обязательным вве-

дением в учебный план супервизорства (индивидуального и груп-

пового), что означает интеграцию в управление учебным процес-

сом рефлексивного аспекта наряду с научным (сообщением зна-

ний) в форме супервизии. Будучи направленной на перевод субъек-

1ом внутренних психологических актов и состояний в профессио-

нальную деятельность, супервизия признается важнейшей состав-

ной частью учебного процесса подготовки социальных педагогов

и социальных работников. Ее основная функция — осуществление

снязи между теорией и практикой, понимание динамики отноше-

ний между студентами, клиентами, соответствующими учрежде-

ниями, формирование рефлексивной культуры как составляющей

общей профессиональной культуры социальных педагогов и со-

i шальных работников.

Совершенствование процесса формирования профессиональ-

ной компетентности социального работника не сводится, как

подчеркивается в методической литературе, к психологически

ориентированному обучению. Какой бы ни была специализация

студентов (социальная работа и социальная политика, социальная

работа как социальное планирование и социальный менеджмент,

социальная работа как социальная терапия и т.п.), она включает

и себя формирование широкого репертуара поведенческих воз-

можностей, что характеризует наличие профессиональной ком-

петентности у социальных работников.

Таким образом, изменения в социальном обеспечении и со-

циальном развитии привели к взрыву знаний и умений, которые

требуются от социального работника, чтобы эффективно выпол-

нять свои функции. В то же время эти изменения привели к слож-

ным дилеммам, вставшим перед ними. Они могут работать в су-

57

ровых социальных и политических условиях, которые противо-

речат ценностям, заложенным в программах социального обес-

печения. Можно предположить, что социальные работники бу-|

дут отчаянно защищать государство всеобщего благосостояния.

Эта задача требует основного понимания экономической теории

на макроуровне. Можно также предположить, что социальные

работники будут работать с большим числом трудных клиентов,

располагая в то же время малыми ресурсами. В связи с этим со-

циальные работники должны будут разрабатывать новые, более

экономичные методы работы, которые годятся для работы с со-

циально маргинальным подклассом. Они также должны будут по-

могать решать проблемы бедности, нищеты. Если социальные ра-

ботники хотят выжить в условиях приватизации системы соци-

альных услуг, они должны овладеть фундаментальными знания-

ми в области теории управления, экономики корпораций, орга-

низационного поведения и связи с общественностью. Многие со-

циальные работники, работающие в частном секторе (особенно

в сфере управления), должны владеть предпринимательскими уме-

ниями на высоком уровне. Они должны понимать взаимосвязь

между прибыльными (или конкурентоспособными) обществен-

ными агентствами социальной работы. И, наконец, социальные

работники должны овладеть базовыми технологическими уме-

ниями с тем, чтобы выжить в новых информационных условиях.

Помимо компьютерной грамотности они должны быть способ-

ны обращаться с компьютерной информацией, проводить базо-

вые научные исследования в агентстве и использовать новые стра-

тегии для оценки методов воздействия. Задачи, которые стоят

перед профессионалами в этой области, необыкновенно слож-

ны. С одной стороны, они должны выжить экономически, ус-

пешно конкурируя с другими профессиями, посягающими на

сферу социальных услуг. С другой стороны, социальные работни-

ки должны разработать политические стратегии, чтобы бороться

против политики, подрывающей сам характер социального бла-

госостояния и социальных услуг. Если они не смогут решить эти

задачи, это окажет влияние не только на профессию, но и на

общество в целом.

Бочарова В. Г. Профессиональная со-

циальная работа: личностно ориентиро-

ванный подход. — М., 1999. — С. 135 —

136; 140-143.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Деятельность социального педагога оценивается по ее реаль-

ным результатам с учетом образования, стажа и опыта работы,

58

i г. квалификации работника, на основе глубокого анализа фак-

н>в, мнения участников образовательного учреждения, руково-

дителей, актива общественности.

В ходе контроля и анализа результатов работы необходимо учи-

п.пдаъ начальный уровень состояния проблемы, ранее достигну-

тые результаты, особенности жизни коллектива учреждения и

пищальной среды, относительную новизну профессии.

Основными методами изучения деятельности социального пе-

ла гога и ее результатов являются анализ отчетности и документа-

ции социального педагога, общих отчетных документов учрежде-

ния, практического опыта специалиста и беседы с широким кру-

гом людей, детей и взрослых.

Собранная информация является первичной основой для вы-

водов, замечаний и предложений. Необходим ее глубокий и все-

сторонний анализ, установление причинно-следственных связей,

выявление резервов повышения качества и уровня работы.

Основными направлениями оценки эффективности работы

социального педагога являются:

- соотнесение имеющихся социально-педагогических проблем

и результатов их решения;

- динамика включенности детей и взрослых в социально цен-

ные виды деятельности;

- динамика изменения в отношении участников образователь-

ного процесса к базовым социальным ценностям;

- динамика в социально-педагогических условиях обеспечения

жизнедеятельности коллектива учреждения;

- динамика социально-психологической обстановки в социаль-

ной среде, микроклимата;

- развитие социальных инициатив детей и взрослых, появле-

ние и успешная деятельность общественных объединений;

- состояние документации социального педагога;

- профессиональный рост социального педагога.

Любая проверка должна быть, в конечном счете, элементом

общественного и управленческого регулирования отбора и про-

фессионального развития специалистов, препятствующего про-

никновению в их среду случайных и профессионально непри-

годных людей, имеющих разного рода противопоказания к со-

циально-педагогической работе — правового, личностного,

нравственного, медицинского характера. Вторая важнейшая за-

дача контроля — защитить социального педагога от необосно-

ванных придирок и нареканий, поднять престиж и значимость

этой должности, поддержать специалиста в непростых условиях

становления профессии, помочь квалифицированными совета-

ми и предложениями. Социальный педагог должен хорошо по-

нимать трудности проверяющих, основанных на недостаточном

массовом опыте своей профессии, и сам позаботиться о доста-

59

точно полном и качественном представлении результатов свое-

го труда.

Никитина Л. Е. Социальный педагог в

школе. - М, 2003. - С. 58-59.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ КАК СУБЪЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЛИЧНОСТНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Можно выделить следующие личностные качества социально-

го педагога:

- гуманистические качества (доброта, альтруизм, чувство соб-

ственного достоинства и др.);

- психологические характеристики (высокий уровень протека-

ния психических процессов, устойчивые психические состояния,

высокий уровень эмоциональных и волевых характеристик);

- психоаналитические качества (самоконтроль, самокритич-

ность, самооценка);

- психолого-педагогические качества (коммуникабельность,

эмпатичность, визуальность, красноречивость и др.).

Выделив личностные качества социального педагога, нетрудно

понять, что не каждый человек пригоден для социально-педагоги-

ческой работы. Определяющей здесь является система ценностей

социального педагога, где альтруизм — способность делать добро

другому человеку, независимо от его происхождения, веры, соци-

ального статуса, приносимой им пользы обществу, — переходит из

разряда философских категорий в стойкое психологическое убеж-

дение. Альтруистическая установка, входящая в личностные каче-

ства, часто предъявляет к социальному педагогу высокие требова-

ния — умение подняться над своими собственными желаниями и

потребностями и отдать безусловный приоритет нуждам ребенка.

В личностном ядре каждого человека, а особенно социального

педагога, важно чувство собственного достоинства. Если нет тако-

го чувства у профессионала, то он не заслуживает уважения и сам

не сможет воспитать чувство собственного достоинства у ребенка,

нуждающегося в помощи. Чувство собственного достоинства есть

условие и предпосылка личностной и социальной ответственно-

сти. Оно включает: чувство безопасности — принятие ответствен-

ности за собственную жизнь; чувство идентичности — принятие

собственного Я, реальная оценка себя; чувство принадлежности —

закрепление себя в какой-то группе; чувство цели — определение

смысла жизни, умение принимать вызовы судьбы; чувство компе-

тентности — уверенность в собственном профессионализме.

60

Следующая группа качеств представляет психологические ха-

ри ктеристики личности, определяющие способность к данному

инду деятельности. Для социального педагога значимы определен-

ные требования к психическим процессам: восприятию, памяти,

воображению, мышлению; психическим состояниям: усталости,

ииатии, стрессу, тревожности, депрессии, вниманию как части

сознания; эмоциональным (сдержанность) и волевым (настойчи-

вость, последовательность) характеристикам.

Психологическое несоответствие требованиям профессии осо-

бенно сильно проявляется в трудных, кризисных ситуациях, ког-

в требуется собранность и мобилизация всех внутренних ресур-

сов для решения возникшей проблемы.

Третья группа связана с психоаналитическими качествами,

шкими, как самоконтроль, самокритичность, самооценка своих

поступков, самоанализ своей деятельности.

К четвертой группе качеств относятся: коммуникабельность (спо-

собность быстро устанавливать контакт); эмпатичность; визуальность

(внешняя привлекательность); красноречивость (умение внушать и

убеждать); перцептивность (восприятие человека человеком).

Социальная педагогика: Курс лек-

ций / Под ред. М.А. Галагузовой. — М.,

2000.-С. 28-30.

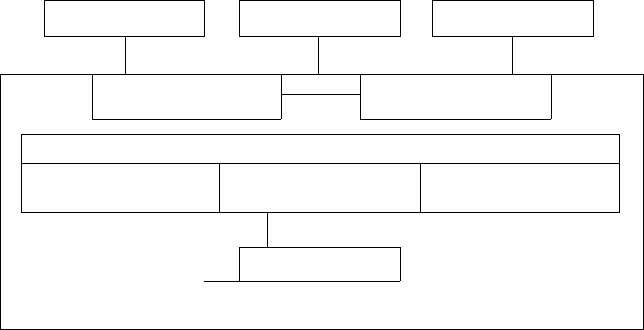

ОБЩАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА

Социальный заказ

Цель

Уяснение требований

социального заказа

г

-*-

Содержание

Субъект

(объект)

Этапы деятельности

Первый

Подготовительный

Второй

Реализационный

Объект

Среда, социальные факторы

Третий

Результативный

Социальная педагогика / Под ред.

В. А. Никитина. - М., 2000. - С. 246.

61