Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОЙ АНТИЧНОСТИ. ВВЕДЕНИЕ

307

екая тематика была замкнута специальным

жанром истории (хотя этот последний мог быть

беллетризован до совершенной романичности) и

допускалась в поэтические жанры лишь с пос-

тоянными оговорками: исторический эпос Эн-

ния, вызванный к жизни спецификой римской

культурной обстановки, еще признавался поэ-

зией, но уже у исторического эпоса Лукана пра-

во на такое звание оспаривалось. Бытовая те-

матика допускалась в поэзию, но лишь в «млад-

шие жанры» (комедия, а не трагедия, эпиллий,

а не эпос, эпиграмма, а не элегия) и всегда

была рассчитана на восприятие на фоне тради-

ционной «высокой» мифологической тематики.

Этот контраст обычно сознательно заострялся

насмешками по адресу надоевших всем мифо-

логических сюжетов и пр. Публицистическая

тематика также допускалась в поэзию, но и

здесь средством «возвышения» воспеваемого

современного события оставалась та же мифо-

логия — начиная от мифов в одах Пиндара и

кончая мифологическими образами в поздне-

античных стихотворных панегириках.

Традиционализм античной литературы был

следствием общей медлительности развития ра-

бовладельческого общества. Не случайно наи-

менее традиционной и наиболее новаторской

эпохой античной литературы, когда сложились

все основные античные жанры, было время бур-

ного социально-экономического переворота VI—

V вв. до н. э. В остальные же века перемены в

общественной жизни современниками почти не

ощущались, а когда ощущались, то восприни-

мались преимущественно как вырождение и

упадок: эпоха становления полисного строя тос-

ковала по эпохе общинно-родовой (отсюда — го-

меровский эпос, созданный как развернутая

идеализация «героических» времен), а эпоха

больших государств — по эпохе полисной (от-

сюда

—

идеализация героев раннего Рима у

Тита Ливия, отсюда же — идеализация «бор-

цов за свободу» Демосфена и Цицерона в эпо-

ху Империи). Все эти представления переноси-

лись и на литературу.

Система литературы казалась неизменяющей-

ся, и поэты последующих поколений старались

идти по следам предыдущих. У каждого жанра

был основоположник, давший законченный его

образец: Гомер — для эпоса, Архилох — для

ямба, Пиндар или Анакреонт — для соответст-

вующих лирических жанров, Эсхил, Софокл и

Еврипид

—

для трагедии и т. д. Степень совер-

шенства каждого нового произведения или поэ-

та измерялась степенью его приближения к

этим образцам.

Особое значение такая система идеальных

образцов имела для римской литературы: по су-

ществу, всю историю римской литературы мо-

жно разделить на два периода — первый, когда

идеалом для римских писателей были греческие

классики, Гомер или Демосфен, и второй, когда

было решено, что римская литература уже срав-

нялась с греческой в совершенстве, и идеалом

для римских писателей стали уже римские

классики, Вергилий и Цицерон. Конечно, были

и такие эпохи, когда традиция ощущалась как

бремя и новаторство ценилось высоко: таков,

например, был ранний эллинизм. Но и в эти

эпохи литературное новаторство проявлялось

не столько в попытках реформировать старые

жанры, сколько в обращении к более поздним

жанрам, в которых традиция еще не была до-

статочно авторитетна: к идиллии, эпиллию, эпи-

грамме, миму и т. п. Поэтому легко понять, по-

чему в тех редких случаях, когда поэт заявлял,

что слагает «досель неслыханные песни»

(Гораций, «Оды», III, 1, 3), гордость его выра-

жалась столь гиперболически: он гордился не

только за себя, но и за всех поэтов будущего,

которые должны последовать за ним как за ос-

новоположником нового жанра. Впрочем, в

устах латинского поэта такие слова часто озна-

чали только то, что он первый перенес на рим-

скую почву тот или иной греческий я^анр.

Последняя волна литературного новаторства

прокатилась в античности около I в. н. э., и с

этих пор осознанное господство традиции стало

безраздельным. У древних поэтов перенимали

и темы, и мотивы (изготовление щита для ге-

роя мы находим сперва в «Илиаде», потом в

«Энеиде», затем в «Пунике» Силия Италика,

причем логическая связь эпизода с контекстом

все более слаба), и язык, и стиль (гомеровский

диалект стал обязателен для всех последующих

произведений греческого эпоса, диалект древ-

нейших лириков — для хоровой поэзии и т. п.),

и даже отдельные полустишия и стихи (вста-

вить строчку из прежнего поэта в новую поэму

так, чтобы она естественно прозвучала и по-но-

вому осмыслилась в данном контексте, счита-

лось высочайшим поэтическим достижением).

А преклонение перед древними поэтами дохо-

дило до того, что из Гомера в поздней антично-

сти извлекали уроки и военного дела, и меди-

цины, и философии и пр. Вергилий же на исхо-

де античности считался уже не только мудре-

цом, но и колдуном и чернокнижником.

Третья черта античной литературы — господ-

ство стихотворной формы — результат древней-

шего, дописьменного отношения к стиху как к

единственному средству сохранить в памяти

подлинную словесную форму устного предания.

Даже философские сочинения в раннюю пору

греческой литературы писались в стихах (Пар-

менид, Эмпедокл), и еще Аристотелю в начале

«Поэтики» приходилось объяснять, что поэзия

20*

308

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

отличается от непоэзии не столько метрической

формой, сколько вымышленным содержанием.

Однако эта связь вымышленного содержания и

метрической формы оставалась в античном соз-

нании очень тесной. Ни прозаического эпоса —

романа, ни прозаической драмы в классическую

эпоху не существовало. Античная проза с само-

го своего зарождения была и оставалась достоя-

нием литературы, преследовавшей не художе-

ственные, а практические цели,— научной и

публицистической. (Не случайно «поэтика» и

«риторика», теория поэзии и теория прозы в

античной словесности различались очень рез-

ко.) Более того, чем больше эта проза стреми-

лась к художественности, тем больше она ус-

ваивала специфически поэтические приемы:

ритмическое членение фраз, параллелизмы и

созвучия. Такова была ораторская проза в том

виде, какой она получила в Греции в V—IV вв.

и в Риме во II —I в. до н. э. и сохранила до кон-

ца античности, оказав мощное влияние и на

историческую, и на философскую, и на науч-

ную прозу. Беллетристика в нашем смысле сло-

ва — прозаическая литература с вымышленным

содержанием — появляется в античности лишь

в эллинистическую и римскую эпоху: это так

называемые античные романы. Но и тут инте-

ресно, что генетически они выросли из научной

прозы — романизированной истории, распро-

странение имели бесконечно более ограничен-

ное, чем в Новое время, обслуживали преиму-

щественно низы читающей публики и ими вы-

сокомерно пренебрегали представители «под-

линной», традиционной литературы.

Следствия этих трех важнейших особенно-

стей античной литературы очевидны. Мифоло-

гический арсенал, унаследованный от эпохи,

когда мифология была еще мироосмыслением,

позволил античной литературе символически

воплощать в своих образах самые высокие миро-

воззренческие обобщения. Традиционализм, за-

ставляя воспринимать каждый образ художест-

венного произведения на фоне всего предшест-

вующего его употребления, окружал эти образы

ореолом литературных ассоциаций и тем самым

бесконечно обогащал его содержание. Поэтиче-

ская форма давала в распоряжение писателя ог-

ромные средства ритмической и стилистической

выразительности, которых была лишена проза.

Такова действительно была античная литерату-

ра в пору высшего расцвета полисного строя

(аттическая трагедия) и в пору расцвета боль-

ших государств (эпос Вергилия).

В последующие за этими моментами эпохи

общественного кризиса и упадка положение ме-

няется. Мировоззренческие проблемы переста-

ют быть достоянием литературы, отходят в об-

ласть философии. Традиционализм вырождается

в формалистическое соперничество с давно

умершими писателями. Поэзия теряет ведущую

роль и отступает перед прозой: философская

проза оказывается содержательнее, историче-

ская — занимательнее, риторическая — художе-

ственнее, чем замкнувшаяся в узких рамках

традиции поэзия.

Такова античная литература IV в. до н. э.,

эпохи Платона и Исократа, или II—III вв. н. э.,

эпохи «второй софистики». Однако эти периоды

приносили с собой другое ценное качество: вни-

мание переходило на лица и предметы повсед-

невности, в литературе появлялись правдивые

зарисовки человеческого быта и человеческих

отношений, и комедия Менандра или роман

Петрония при всей условности их сюжетных

схем оказывались насыщены жизненными под-

робностями более, чем это было возможно для

стихотворного эпоса или для аристофановской

комедии. Однако можно ли говорить о реализме

в античной литературе и что больше подходит

под понятие реализма — философская глубина

Эсхила и Софокла или бытописательская зор-

кость Петрония и Марциала,— остается до сих

нор вопросом спорным.

Перечисленные основные особенности антич-

ной литературы по-разному проявлялись в сис-

теме литературы, но в конечном счете именно

они определяли облик и жанров, и стилей, и

языка, и стиха в литературе Греции и Рима.

Система жанров в античной литературе была

отчетливой и устойчивой. Античное литератур-

ное мышление было жанровым: принимаясь пи-

сать стихотворение, сколь угодно индивидуаль-

ное по содержанию и настроению, поэт тем не

менее всегда мог заранее сказать, к какому

жанру оно будет принадлежать и к какому дре-

внему образцу стремиться. Жанры различались

более древние и более поздние (эпос и траге-

дия, с одной стороны, идиллия и сатира

—

с

другой); если жанр очень уж заметно менялся

в своем историческом развитии, то выделялись

древние, средние и новые его формы (так де-

лилась на три этапа аттическая комедия). Жан-

ры различались более высокие и более низкие:

высшим считался героический эпос, хотя Ари-

стотель в «Поэтике» и ставил выше пего траге-

дию. Путь Вергилия от идиллии («Буколики»)

через дидактический эпос («Георгики») к геро-

ическому эпосу («Энеида») явно осознавался и

поэтом, и его современниками как путь от «низ-

ших» жанров к «высшему».

Каждый жанр имел свою традиционную те-

матику и топику, обычно весьма неширокую:

Аристотель отмечал, что даже мифологические

темы используются трагедией не полностью,

некоторые излюбленные сюжеты перерабаты-

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОЙ АНТИЧНОСТИ. ВВЕДЕНИЕ

309

ваются по многу раз, а другие используются

редко. Силий Италик, сочиняя в I в. н. э. исто-

рический эпос о Пунической войне, считал не-

обходимым ценой любых натяжек включить

туда подсказанные Гомером и Вергилием моти-

вы: пророческие сны, перечень кораблей, про-

щание полководца с женою, состязание, изго-

товление щита, спуск в Аид и пр. Поэты, ис-

кавшие в эпосе новизну, обращались обычно не

к героическому эпосу, а к дидактическому. Это

также характерно для античной веры во все-

могущество поэтической формы: любой мате-

риал (будь то астрономия или фармакология),

изложенный стихами, считался уже высокой

поэзией (опять-таки несмотря на возражения

Аристотеля). Поэты изощрялись в выборе са-

мых неожиданных тем для дидактических поэм

и в пересказе этих тем самым традиционным

эпическим стилем, с перифрастическими заме-

нами почти каждого термина. Разумеется, науч-

ная ценность таких поэм была весьма невелика.

Система стилей в античной литературе была

полностью подчинена системе жанров. Низким

жанрам был свойствен низкий стиль, сравни-

тельно близкий к разговорному, высоким — вы-

сокий стиль, формируемый искусственно. Сред-

ства формирования высокого стиля были разра-

ботаны риторикой: среди них различались от-

бор слов, сочетание слов и стилистические фи-

гуры (метафоры, метонимии и пр.). Так, уче-

ние об отборе слов предписывало избегать слов,

употребление которых не освящено предшест-

вующими образцами высоких жанров. Поэтому

даже историки вроде Ливия или Тацита, опи-

сывая войны, всеми силами избегают военных

терминов и географических названий, так что

представить конкретный ход военных действий

по таким описаниям почти невозможно. Учение

о сочетании слов предписывало переставлять

слова и членить фразы для достижения ритми-

ческого благозвучия. Поздняя античность дохо-

дит в этом до таких крайностей, что риториче-

ская проза далеко превосходит даже поэзию

вычурностью словесных построений. Точно так

же менялось использование фигур.

Повторяем, что строгость этих требований из-

менялась применительно к разным жанрам:

Цицерон пользуется разным стилем в письмах,

философских трактатах и речах, а у Апулея его

роман, декламации и философские сочинения

настолько несхожи по стилю, что ученые не раз

сомневались в подлинности той или иной груп-

пы его произведений. Однако с течением вре-

мени даже в низших жанрах авторы пытались

сравняться с высшими по пышности стиля:

красноречие усваивало приемы поэзии, история

и философия — приемы красноречия, научная

проза

—

приемы философии. Эта общая тенден-

ция к высокому стилю порой вступала в кон-

фликт с общей тенденцией к сохранению тра-

диционного стиля каждого жанра. Результатом

были такие вспышки литературной борьбы, как,

например, полемика между аттицистами и ази-

анцами в красноречии I в. до н. э.: аттицисты

требовали возвращения к относительно просто-

му стилю древних ораторов, азианцы отстаива-

ли развивавшийся к этому времени возвышен-

ный и пышный ораторский стиль.

Система языка в античной литературе также

была подчинена требованиям традиции и так-

же через посредство системы жанров. Это с

особенной ясностью видно в греческой литера-

туре. Из-за политической раздробленности по-

лисной Греции греческий язык издавна распа-

дался на ряд ощутимо различных диалектов,

важнейшими из которых были ионийский, атти-

ческий, эолийский и дорийский. Разные жанры

древнегреческой поэзии зарождались в разных

областях Греции и соответственно пользова-

лись разными диалектами: гомеровский эпос —

ионийским, но с сильными элементами соседне-

го эолийского диалекта; из эпоса этот диалект

перешел в элегию, эпиграмму и другие смеж-

ные жанры; в хорической лирике преобладали

черты дорийского диалекта; трагедия пользова-

лась аттическим диалектом в диалоге, но встав-

ные песни хора содержали — по образцу хори-

ческой лирики — много дорийских элементов.

Ранняя проза (Геродот) пользовалась ионий-

ским диалектом, но с конца V в. до н. э. (Фуки-

дид, афинские ораторы) перешла на аттичес-

кий.

Все эти диалектные особенности считались

неотъемлемыми признаками соответствующих

жанров и тщательно соблюдались всеми позд-

нейшими писателями даже тогда, когда перво-

начальный диалект давно уже вымер или изме-

нился. Тем самым язык литературы сознатель-

но противопоставлялся языку разговорному:

это был язык, ориентирующийся на передачу

канонизированной традиции, а не на воспроиз-

ведение действительности. Особенно заметно

это становится в эпоху эллинизма, когда куль-

турное сближение всех областей греческого

мира вырабатывает так называемый «общий ди-

алект» (койнэ), в основе которого лежал атти-

ческий, но с сильной примесью ионийского.

В деловой и научной литературе, а отчасти да-

же в философской и исторической, писатели

перешли на этот общеупотребительный язык,

но в красноречии и тем более в поэзии остались

верны традиционным жанровым диалектам; бо-

лее того, стремясь как можно более четко отме-

жеваться от повседневности, они нарочно сгу-

щают те особенности литературного языка, ко-

торые были чужды языку разговорному: орато-

310

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

ры насыщают свои произведения давно забыты-

ми аттическими идиомами, поэты извлекают из

древних авторов как можно более редкие и не-

понятные слова и обороты.

В римской литературе, где латинский язык не

давал диалектного материала, средства были

другие, но цель — обособление литературного

языка от практического — оставалась та же.

Здесь возвышенность поэтического слога дости-

галась, во-первых, усиленным использованием

архаизмов (так, Вергилий вставлял в «Энеиду»

обильные реминисценции из древнего эпоса Эн-

ния) и, во-вторых, применением заимствований

из греческого языка — причем особенно цени-

лись не лексические заимствования, многочис-

ленные и в разговорном латинском языке, а,

например, синтаксические обороты, позволяв-

шие почувствовать за латинскими словами гре-

ческий языковый строй. Как в области стиля,

так и в области языка эти самодовлеющие ус-

ловности особенно усиливаются к исходу антич-

ности.

Система стиха в античной литературе столь

же традиционна и столь же жанрово обуслов-

лена. Здесь господствует метрическая система

стихосложения, основанная на упорядоченном

чередовании долгих и кратких слогов: долгий

слог считался равным двум кратким, повторяю-

щаяся группа долгих и кратких слогов образо-

вывала стопу, стопы равной длительности, хотя

и с разным слоговым составом, могли заменять

друг друга. Такая метрика очень напоминала

музыку со слогами-нотами и стопами-тактами.

Понятно, что эта система стихосложения могла

развиться только в языке, где долгота и крат-

кость являются фонологически существенными

признаками звуков, только в культуре, где поэ-

зия еще не отделилась от музыки и пения.

Таковы действительно были греческий язык и

греческая культура в пору становления антич-

ной литературы: тогда и сложились основные

размеры античной поэзии — дактилический гек-

саметр в эпосе («Гнев, богиня, воспой Ахилле-

са, Пелеева сына...»), ямбический триметр в

драме («О вы, младые чада Кадма древнего...»),

сложные комбинации стихов и стоп в лирике

(алкеева строфа, сапфическая строфа и т. д.).

Но с течением времени положение изменилось.

С переходом к книжной культуре эпохи элли-

низма поэзия отрывается от музыки, стихи уже

не поются, а декламируются. Музыкальная ос-

нова замены одних стоп другими перестала

ощущаться, потребовались громоздкие метриче-

ские правила, стихотворство стало требовать от

поэта не столько развитого слуха, сколько тео-

ретической подготовки и большой начитанно-

сти. Далее, с переходом из Греции в Рим поэзия

должна была приспособляться к латинскому

языку, в котором контраст ударений и безудар-

ности имел большее значение. Потребовались

усилия, чтобы согласовать до некоторой степе-

ни метрическую схему с игрой словесных уда-

рений. Наконец, в последние века античности

долгота и краткость в греческом и латинском

языках совсем перестали различаться, метриче-

ское стихосложение потеряло основу в языке.

Потребовалась новая основа организации сти-

ха, и такой стало тоническое стихосложение

первых христианских гимнов.

И все же древние метрические размеры не-

зыблемо держались: поэмы писались гексамет-

ром, элегии и эпиграммы — сочетанием гекса-

метра с пентаметром, драмы — триметром, ма-

лые стихотворения — разностопными лириче-

скими размерами, хотя само звучание этих раз-

меров уже было совсем иным. Сила традиции

была такова, что даже в Средние века парал-

лельно с тонической греческой и латинской по-

эзией продолжала существовать метрическая

поэзия в составленных по древним учебникам

гексаметрах и ямбах, и она дала немало на-

стоящих поэтических ценностей.

Такова была система условностей античной

литературы в основных ее аспектах — сложная,

устойчивая, рассчитанная не столько на непо-

средственное отражение меняющейся действи-

тельности, сколько на сохранение и воспроизве-

дение культурных ценностей прошлого. Разу-

меется, в разные эпохи античности она имела

различный облик: пора ее становления непохо-

жа на пору канонизации и застоя, периоды

расцвета полисного строя (при Эсхиле и Софок-

ле) и больших государств (при Каллимахе и

Вергилии) рождали литературу совсем иную,

чем периоды кризиса и упадка. Единообразие

литературных канонов не помешало античной

литературе за тысячу лет существования

претерпеть сложные и глубокие изменения, ис-

тория которых будет содержанием последующих

глав. Но если брать античную литературу в це-

лом и сопоставлять ее, например, со всей евро-

пейской литературой Нового времени, то эта си-

стема литературных условностей выступает в

ней с полной ясностью. Системой условностей

является в конечном счете каждая литература,

как древняя, так и современная; но если в лите-

ратуре Нового времени смена таких систем про-

исходила каждые несколько десятилетий, то в

античной литературе такая система почти без

изменений держалась веками. Этот признак род-

нит ее с остальными литературами Древнего

мира.

Сохранность и реконструкция античной лите-

ратуры представляет особую проблему. Литера-

турная продукция античности была огромна.

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОЙ АНТИЧНОСТИ. ВВЕДЕНИЕ

305

Нам от нее сохранилась ничтожно малая часть.

Писатели, чьи сочинения известны нам пол-

иостью или почти полностью, насчитываются

единицами, например Платон, Вергилий и Гора-

ций. От большинства писателей сохранилась

лишь малая часть написанного ими: от Эсхи-

ла

—

7 драм из 80—90, от Софокла — 7 драм из

120, от Ливия — 35 книг из 142. И наконец,

огромное количество писателей известно нам

лишь по именам и скудным отрывкам, среди них

такие крупнейшие фигуры, как Архилох, Сте-

сихор, Энний, Варрон, Корнелий Галл и др. На

каждого античного писателя, чьи сочинения

дошли до нас, приходится по нескольку десят-

ков писателей, которых мы не знаем. Понятно,

что при таких условиях изучение античной ли-

тературы представляет совсем особые трудности.

Отбор сохранившихся памятников литерату-

ры был в значительной степени делом школы.

Отбирались и переписывались сочинения тех

авторов, которые читались и изучались в низ-

шей и высшей школе. Остальные, непереписы-

ваемые, забывались и при хрупкости основного

античного писчего материала — папируса — бы-

ли обречены на скорую гибель. Уже к эпохе

поздней античности памятники ранней антич-

ности были почти забыты. Тот состав памят-

ников, которым располагаем мы, отстоялся в ос-

новном в течение III—VIII вв. н. э. То, что уце-

лело в эти бурные века, за немногими исключе-

ниями дошло и до нас. Основная форма их со-

хранности — копии и копии с копий, сделанные

средневековыми монахами начиная с IX в. н.э.;

лишь единичные рукописи восходят к более

раннему времени — IV в. н. э. И лишь малые

отрывки дошли до нас в том виде, в каком они

читались в античности,— это греческие папи-

русные фрагменты, находимые при раскопках в

Египте; самый обширный из них, опубликован-

ный лишь в 50-х годах XX в., содержит пол-

ностью комедию Менандра «Брюзга». Что же ка-

сается тех бесчисленных произведений, которые

полностью не сохранились, то единственный ма-

териал для суждения о них — это отзывы, упо-

минания, цитаты и пересказы (порой довольно

обширные), встречающиеся у тех писателей, со-

чинения которых уцелели. Но и по ним иногда

бывает возможно восстановить основные черты

литературного облика произведений и писате-

лей.

Главными факторами, стихийно определявши-

ми сохранность памятников античной литерату-

ры, были следующие. Во-первых, произведения,

признанные великими и классическими, оттес-

няли произведения менее почитаемые; поэтому,

например, до нас дошел Еврипид и не дошел

Агафон, дошел Вергилий и не дошел Корнелий

Галл. Во-вторых, произведения с аристократи-

ческой идеологией оттесняли произведения с де-

мократической идеологией, произведения офи-

циальные — произведения оппозиционные (ес-

ли последние не «реабилитировались» близким

потомством); поэтому, например, не сохранились

греческие и римские мимы, не сохранилась

«История» Азиния Поллиона, не сохранились

антихристианские трактаты поздних философов.

В-третьих, произведения поздние, естественно,

заслоняли произведения более ранние. Поэтому,

например, нам известно множество мелких сти-

хотворений эллинистических лириков и очень

мало — лириков VII—V вв. до н. э., известны

поэмы заурядных Силия и Стация, и мы не зна-

ем эпоса Энния. Лишь отчасти действие этого

фактора смягчалось позднеантичной модой на

архаику, которая спасла нам Лукреция и Сал-

люстия. В-четвертых, сокращенные переработки

и извлечения подменяли объемистые подлинные

сочинения: так, огромная «История» Трога Пом-

пея погибла потому, что ее читали только в со-

кращении Юстина. В общем, можно сказать со

многими оговорками, что та часть античной ли-

тературы, которая дошла до нас,— это или вер-

шины античной литературы или ее итоги

и результаты, а поиски и подступы к этим вер-

шинам остаются скрытыми для нас. Этого было

достаточно, чтобы любоваться античной лите-

ратурой, но недостаточно, чтобы ее изучать.

Такой характер материала определял и гос-

подствовавший до середины XIX в. подход к

античной литературе. Она или была поводом

для отвлеченных медитаций о духе эллинства

в сопоставлении с духом Нового времени или

каким-нибудь иным, или была предметом ме-

лочного фактографического обследования, при

котором сохранившиеся памятники классифи-

цировались по эпохам или жанрам и рассма-

тривались, как в музейной витрине, один за дру-

гим, без всякой заботы о внутренней их связи.

Только в течение последнего столетия, с разви-

тием филологических методов реконструкции

(конечно, в значительной степени гипотетиче-

ской) несохранившихся памятников появилась

возможность хотя бы приблизительно предста-

вить античную литературу во всей широте ее

материала и сложности происходивших в ней

процессов, возможность использовать тот цен-

нейший материал, который дает она для выяв-

ления внутренних законов развития литера-

туры.

Античная культура близка современному чи-

тателю своим гуманистическим содержанием.

То же самое, конечно, можно сказать и о вся-

кой иной культуре в истории человечества. Од-

нако в применении к античной культуре эти

слова имеют особенно конкретный смысл. Но

здесь речь идет не об элементах гуманистиче-

312

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

ской идеологии, которые содержатся в любой

человеческой культуре, а о самой структуре гу-

манистической идеологии, которая сложилась в

Европе Нового времени на основе унаследован-

ной от европейской античности. Понятие о цен-

ности человеческой личности, о гармоническом

развитии духовных и физических сил человека,

о разумном единстве свободы личности и по-

рядка общества, о сквозном законе, который

определяет нормы жизни природы, человека и

человечества,— все эти понятия были созданы

европейской античностью и нашли свое выра-

жение в философской теории и литературной

практике Древней Греции и Рима. Именно

здесь, в античном полисе, исторические условия

заставили человека впервые осознать себя «об-

щественным животным», поставили в центр че-

ловеческого сознания ту проблему единства

личности и общества, которая осталась основ-

ной во всем последующем развитии европей-

ской гуманистической традиции. Общность этой

традиции и определяет тот факт, что среди всех

культур Древнего мира европейская античность

столь духовно близка нашему времени.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

1. истоки

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Первыми письменными памятниками грече-

ской литературы являются поэмы «Илиада» и

«Одиссея», автором которых античность счита-

ла полулегендарного сказителя Гомера; несом-

ненно, однако, что эти произведения — резуль-

тат длительного развития бесписьменного эпи-

ческого творчества, составлявшего одну *из раз-

новидностей греческого фольклора. В самих же

гомеровских поэмах содержатся указания на

существование в Древней Греции различных

жанров устного творчества, известных также в

фольклоре других народов.

Среди картин мирной жизни, изображенных

на щите гомеровского Ахилла, мы находим опи-

сание сбора винограда, происходящего в сопро-

вождении хороводной песни и пляски под ак-

компанемент форминги (струнный инстру-

мент, похожий на лиру; «Илиада», XVIII, 567—

572). Образец рабочей песни, под которую

поселяне с усилиями отваливают камень от

глубокой пещеры, дает Аристофан в комедии

«Мир».

Сохранилась также подлинная песня мукомо-

лок с острова Лесбоса (VI в. до н. э.), в которой

упоминается имя лесбосского правителя Пит-

така:

Мели, мельница, мели!

Ведь молол и Питтак,

Великой Митилены повелитель.

Актуальная тематика особенно активно про-

никала в застольные песни — так называемые

сколии, исполнявшиеся поочередно участника-

ми пирушки. Дошедшие до нас образцы атти-

ческих сколиев содержат призывы к богам ох-

ранять от бед Афины, прославление саламинско-

го героя-покровителя Аякса, воспоминания о

храбрецах Гармодии и Аристогитоне, убивших в

514 г. до н. э. афинского тирана Гиппарха,

и т. д.

Практическим потребностям повседневной

жизни отвечали также пословицы, поговорки,

поучительные наставления и афоризмы, часто

в стихотворной форме. Родственны им были и

прозаические басни, рассказываемые к случаю

(сюжеты этих басен обнаруживают сходство

с баснями Ближнего Востока, восходящими к

шумерской словесности); позднейшая традиция

называла «отцом басенного рода» полулегендар-

ного раба-мудреца Эзопа (VI в. до н. э.), но

признавала, что басни бытовали и до него. За-

писи «эзоповых басен» начинают делаться в

V—IV в. Образцы фольклорной новеллы входят

уже в «Истории» Геродота (середина V в.), а

стихотворные сентенции и пословицы еще рань-

ше послужили материалом для создания дидак-

тического эпоса.

В Греции были широко распространены обря-

довые песни, сопровождавшие праздники на-

ступления весны и сбора урожая, посвящение

юношей в разряд воинов или охотников, свадь-

бы, похороны и т. д. Для этих песен было ха-

рактерно исполнение их определенными поло-

возрастными группами, отражающими древней-

шее разделение труда в первобытной общине

(ср. игры в старинном русском свадебном об-

ряде, где хору друзей жениха противостоял хор

девушек, «защищающих» свою подругу). Так,

известен краткий текст «состязания» трех хо-

ров спартанцев: стариков, зрелых мужчин и

юношей: первые вспоминали былую силу, вто-

рые гордились своей нынешней мощью, третьи

обещали стать еще сильнее в будущем. По

окончании весенних и осенних полевых работ

группы молодежи обходили дома односельчан,

распевая песни, напоминавшие восточноевро-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

I

пейские колядки: исполнители требовали себе

награды, а в случае отказа шутливо угрожали хо-

зяину карой. На празднествах плодородия, сим-

волически изображавших смерть и воскресение

растительного божества, звучали озорные ямбы,

на свадьбе — гименеи или эпиталамии, просла-

влявшие жениха и невесту и желавшие им

обильного потомства. Эти виды обрядового

фольклора впоследствии обрабатывали грече-

ские поэты-лирики VII—VI вв. до н. э. Специ-

ального искусства требовало исполнение погре-

бального плача-причитания — трена (threnos).

В «Илиаде» (XXIV, 719—776) подробно опи-

сывается такой обряд над телом убитого Гек-

тора: «зачинают» плач специальные «плакаль-

щики», им отвечают собравшиеся женщины, к

которым поочередно присоединяются овдовев-

шая супруга, мать, невестка убитого. Погребаль-

ная заплачка впоследствии также была исполь-

зована в литературе классического периода, вой-

дя в качестве «плача» в трагедию.

С обрядовым фольклором близко соприкаса-

лись культовые гимны, исполнявшиеся хорами

во время религиозных празднеств в честь раз-

личных богов: Аполлону посвящался пэан, Ди-

онису — дифирамб, женским божествам — пар-

фении, т. е. девичьи песни. По отдельным образ-

цам этих жанров, получивших литературную

обработку в хоровой лирике VII—V вв. до н. э.,

видно, что существенное место в них занимала

мифологическая тематика в виде воспоминаний

о легендарных подвигах самого бога или како-

го-нибудь героя, находящегося под его покро-

вительством.

Еще более были насыщены мифологическим

материалом героические (богатырские) сказа-

ния. Как они слагались и исполнялись, мы сно-

ва узнаем из гомеровских поэм. Мы находим

здесь воспоминание о двух этапах развития эпи-

ческой традиции. Песней о славе героев минув-

ших времен услаждает свой досуг Ахилл («Или-

ада», IX, 186—192); наряду с этим эпос уже

знает аэдов — певцов-профессионалов, владею-

щих специфической техникой героического по-

вествования (Демодок — в государстве феаков,

Фемий — во дворце Одиссея). Аэды могли петь

о деяниях богов, но чаще — о подвигах героев,

в том числе участников не так давно окончив-

шейся Троянской войны. При этом богатырское

сказание может соединяться с элементами вол-

шебной сказки и реминисценциями из типоло-

гически более ранних слоев эпоса, впитывать в

себя малые фольклорные жанры (басня, прит-

ча, назидание, пословица), которые одновремен-

но продолжают сосуществовать вместе с ним и

впоследствии также получают литературное

оформление. Для последних веков родового

строя ведущим становится героический эпос,

черпающий для себя материал в богатом мифо-

логическом репертуаре.

В греческой мифологии, как и во всякой дру-

гой мифологии, нашли фантастическое отраже-

ние примитивные производственные и общест-

венные отношения раннего родового строя. Так,

овладение искусством добывать и поддерживать

огонь составляет основу сказания о Прометее,

похищающем небесный огонь и доставляющем

его людям. Чрезвычайно важный для ранней

стадии развития человечества переход от ма-

трилокального брака к патриархальной семье

запечатлен в мифе об Эдипе: пока родство ве-

дется по материнской линии, убийство сыном

неизвестного ему родного отца не может счи-

таться большим преступлением, чем убийство

случайно повстречавшегося путника. В сказа-

ниях о Персее и о странствиях Одиссея легко

различаются мотивы волшебно-героической

сказки, в которой герою приходится скорее

хитростью, чем силой, преодолевать всевозмож-

ные препятствия для достижения цели, постав-

ленной перед ним явным недоброжелателем в

надежде на гибель героя. Освобождение же Пер-

сеем Андромеды восходит к столь же древнему

мотиву сказочного сватовства, как и соединение

Одиссея с Пенелопой,— к старинному фоль-

клорному сюжету «муж на свадьбе своей же-

ны».

Однако, если в богатырской сказке сущест-

венную роль играют всякие чудесные предметы

(меч-кладенец, шапка-невидимка), заколдован-

ные люди и животные, наконец, многочисленные

добрые и злые волшебники, помогающие герою

или воздвигающие на его пути различные пре-

пятствия, то в древнегреческих сказаниях ге-

рою чаще всего приходится иметь дело с таки-

ми же, как он сам, людьми, а в качестве его

покровителей или прямых недругов выступают

также совершенно человекоподобные боги, толь-

ко изредка прибегающие к волшебству. Антро-

поморфизм греческой мифологии, в которой ран-

ние стадии ее развития (в частности, терио-

морфная) сохранились только в виде отдельных

реликтов, составляет ее важную особенность,

отличающую систему греческих мифов от ге-

нетически и типологически родственных им ми-

фологических представлений других древних

народов Средиземноморья. Наряду с этим свой-

ством греческих мифов огромные возможности

для их последующего художественного осмы-

сления создавало отсутствие в Древней Греции

религиозной догматики: даже в классическую

эпоху Греция оставалась разделенной на мно-

жество самостоятельных государств, и каждое

из них имело свои местные культы и наиболее:

чтимых богов, с которыми были связаны раз-

нообразные, часто не повторяющиеся в других-

314

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

государствах и вовсе не обязательные для них

сказания. На протяжении всей античности в

Греции не существовало канонов, предписыва-

ющих придерживаться каких-либо раз и навсе-

гда данных представлений о происхождении,

генеалогии и даже функциях многочисленных

богов. Система сотворенных древним греком

целиком по его «образу и подобию» богов и ге-

роев открывала самый широкий простор для ее

различного осмысления и для насыщения фоль-

клорных образов и ситуаций актуальным идео-

логическим содержанием.

Очень важно отметить еще одну особенность

греческих мифов, отличающую их от фольклора

других народов. В то время как, например, вол-

шебная сказка сознательно избегает указания

на время и место описываемых ею событий

(«в тридевятом царстве, в тридесятом государ-

стве»), греческие мифы достаточно точно лока-

лизуют своих героев и располагают их в опре-

деленной хронологической последовательности:

деятельность Тесея, представляющего аттиче-

ский вариант культурного героя, связана с Афи-

нами, а образ его двойника, дорийского очисти-

теля земли от диких чудовищ, Геракла — с Ар-

госом; в соседних Микенах помещается род

Атрея, чьими сыновьями или внуками являют-

ся верховный вождь греков под Троей Агамем-

нон и его брат, спартанский царь Менелай, муж

прекрасной Елены. В свою очередь, сами уча-

стники Троянской войны считают себя следую-

щим поколением после героев похода аргонав-

тов и «Семерых против Фив»; с этим городом

неизменно ассоциируется история Эдипа. У гре-

ков классического и позднего периода досто-

верность сведений о Геракле, Эдипе, Менелае

не вызывала ни малейшего сомнения, и еще во

II в. н. э. Павсаний в своем «Описании Элла-

ды» говорил о событиях, героями которых были

Тесей, Ариадна, Орест и т. п., как о совершенно

реальных фактах, точно указывая, где они про-

исходили.

Подобная локализация объясняется тем, что

уже во II тыс. до н. э. на территории Греции

и многочисленных островов Эгейского моря воз-

никла древняя культура, называемая ныне по

имени двух ее крупнейших центров крито-ми-

кенской. Начатые свыше 100 лет назад немец-

ким археологом-любителем Г. Шлиманом и про-

должающиеся доныне в различных областях

Греции раскопки, а также расшифрованные в

1953 г. англичанином М. Вентрисом письмена

микенского периода в совокупности с другими

историческими свидетельствами дают возмож-

ность восстановить в общих чертах обстановку

в «доисторической» Греции.

В середине II тыс. на Крите существовало

•богатое и могущественное государство, распола-

гавшее сильным флотом и сумевшее благодаря

этому завязать весьма Обширные связи с остро-

вами Эгейского архипелага и некоторыми цент-

рами континентальной Греции. Примерно в

XIV в. до н. э. Критское царство постигла тя-

желая катастрофа, и с этого времени начался

расцвет раннерабовладельческих государств в

материковой Греции, среди которых наиболее

значительную роль играли расположенные в се-

веро-восточном углу Пелопоннеса Микены, дав-

шие название всему периоду греческой исто-

рии XVI—XII вв. до н. э. Другими древнейши-

ми центрами микенской культуры были на юго-

западной окраине Пелопоннеса — Пилос, в сред-

ней Греции — Аттика и Беотия, на севере —

Фессалия. Если деятельность и подвиги круп-

нейших героев греческих мифов связывались

именно с названными центрами, то это означа-

ет, что микенская эпоха была временем возни-

кновения основного состава древнегреческих

героических сказаний: космические или расти-

тельные мифы, традиционные фольклорные си-

туации оказались прикрепленными к вполне

конкретным местам и стали восприниматься как

часть легендарной истории. К микенской эпохе

относится также формирование олимпийского

пантеона, играющего столь значительную роль

во всей античной литературе. Хотя в настоящее

время есть основания говорить о ближневосточ-

ном влиянии на систему религиозных представ-

лений древних греков, положение в гомеровских

поэмах верховного бога Зевса, вынужденного

сдерживать недовольство других строптивых

богов, несомненно отражает характер власти

микенского царя в окружении беспокойных по-

лузависимых местных царьков; высокий автори-

тет богини-воительницы Афины восходит, веро-

ятно, к ее культу покровительницы царских

родов микенского времени, а симпатия, прояв-

ляемая Аполлоном и Афродитой к защитникам

Трои, объясняется малоазийским происхожде-

нием этих божеств.

Впрочем, и сама Троянская война, послужив-

шая основой для целого ряда эпических поэм,

относится к числу мифологизированных народ-

ной фантазией исторических событий.

Микенские вожди вели весьма агрессивную

внешнюю политику, направляя ее острие глав-

ным образом в сторону Малоазийского побе-

режья; об этом свидетельствуют, в частности,

египетские и хеттские документы XIV—XIII вв.

до н. э., в которых встречаются названия на-

падавших на Малую Азию племен «ахайваша»

(«аххиява») и «данауна», соответствующие наи-

менованиям греков в гомеровском эпосе —

«ахейцы» и «данайцы». С другой стороны, на

том месте Малоазийского побережья, которое

занимает ключевую позицию на подступе к про-

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

315

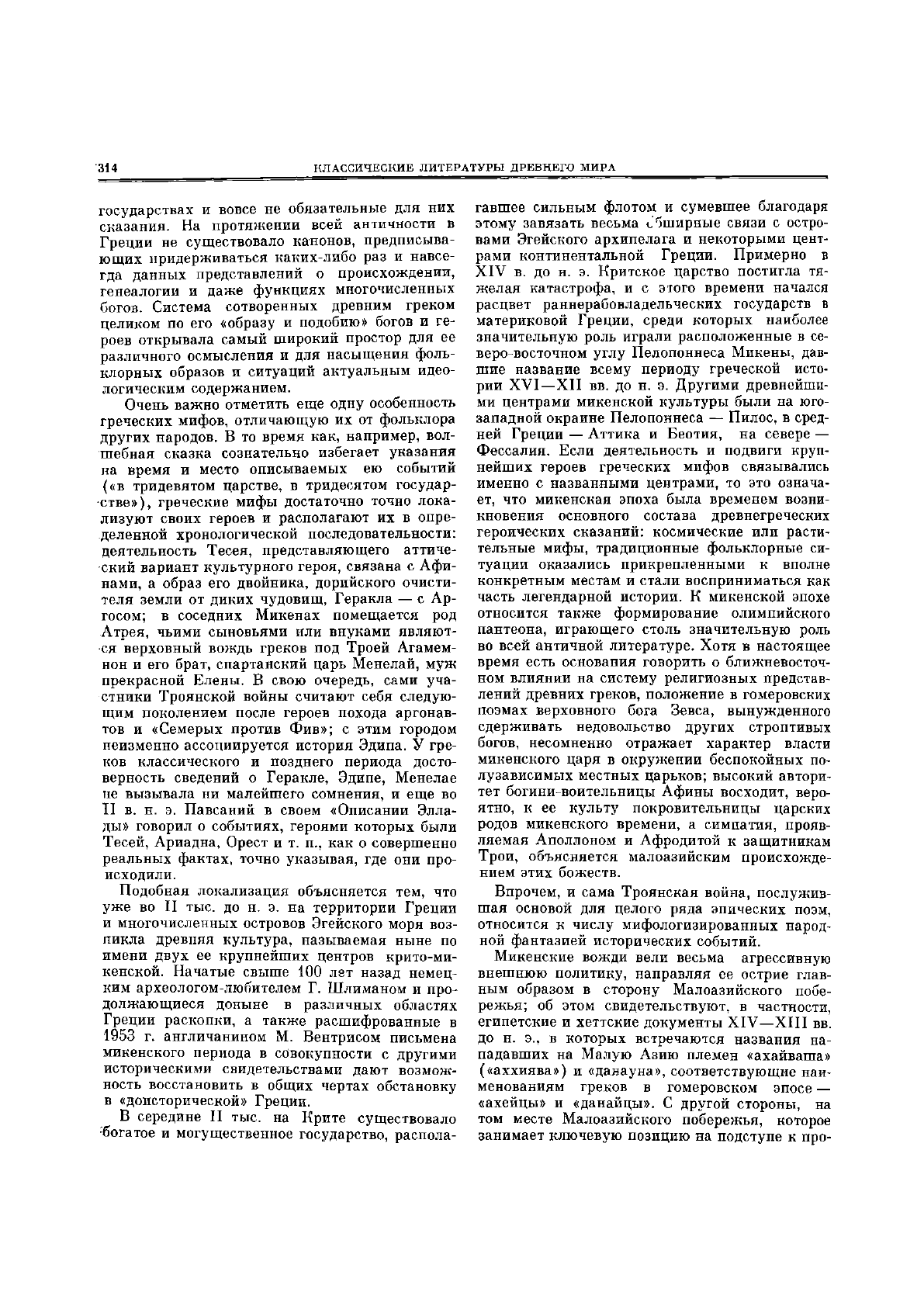

«Царь-жрец»

Раскрашенный рельеф из Кносского дворца.

Ок. 1500 г. до н. э. Гераклион (Крит). Музей

ливам, соединяющим Средиземноморье с Чер-

ным морем, уже в конце IV тыс. до н. э. было

основано поселение, просуществовавшее вплоть

до римского времени. В истории этого города,

носившего название Трои (иначе — Илион), ар-

хеологи различают ряд последовательно сменя-

ющих друг друга слоев. Для древнегреческой

мифологии особенный интерес представляют

Троя II и Троя Vila: в первой из них, погиб-

шей ок. 2200 г. от пожара, еще Шлиман нашел

множество золотых изделий, которые он принял

за сокровища царя Приама; вторая, не столь

богатая, была разрушена в результате военных

действий тысячу лет спустя. Нападавшими яв-

лялись ахейцы (возможно, в союзе с другими

государствами Малой Азии), и этот поход (или

несколько кратковременных экспедиций) сохра-

нился в памяти потомства как грандиозная мно-

голетняя война, и на очередную разрушенную

Трою были перенесены воспоминания о ее да-

лекой богатой предшественнице. Впрочем, вско-

ре пришли в упадок и сами микенские государ-

ства; причиной этого послужило вражеское втор-

жение, которого не могли остановить мощные

крепостные стены, возведенные микенскими

владыками. Этническая принадлежность и даль-

нейшая судьба грозных пришельцев остаются

до сих пор одной из загадок ранней истории

Греции. Несомненно, во всяком случае, что они

значительно облегчили проникновение на юг

Балканского полуострова новой волны греческих

племен — дорийцев.

Нашествие на южную Грецию сначала неиз-

вестных врагов, а затем дорийцев, не затронув

существенно микенских центров в Фессалии и

Аттике, заставило ахейцев из Пелопоннеса

искать прибежища на островах и Малоазийском

побережье. Сюда принесли они воспоминания о

«крепкостенных замках» и «златообильных двор-

цах» микенской державы, заброшенных в эпоху

дорийского вторжения. Передаваясь из поколе-

ния в поколение, мифологизированная история

ахейских времен и послужила основой для гре-

ческого эпоса, окончательное оформление кото-

рого произошло не ранее VIII в. до н. э. и за-

вершило многовековой период существования

устной эпической традиции, уходящей своими

корнями в микенские, а подчас и домикенские

времена.

Переселение дорийцев и развернувшаяся в

начале I тыс. до н. э. греческая колонизация за-

вершили процесс формирования и расселения

древнегреческих племен и образования соответ-

ствующих диалектов, которые сыграли впослед-

ствии значительную роль в дифференциации ли-

тературных жанров. Северо-восточную часть

Греции (Фессалию), Беотию в Средней Греции,

а также северную часть Малоазийского побе-

режья и прилегающие острова, в том числе ост-

ров Лесбос, занимала эолийская группа*; пола-

гают, что именно здесь возникло первоначальное

ядро героического эпоса и что именно в Фесса-

лии воспоминания о микенских царях и их дер-

жаве объединились со сказаниями о местном ге-

рое Ахилле. Южнее эолийцев на побережье

Малой Азии и на большинстве Кикладских

островов разместились ионийцы; на ионийском

* Эолийские диалекты вместе с аркадо-кинрским ино-

гда объединяют в ахейскую группу, пользуясь гоме-

ровским названием ахейцев для обозначения носи-

телей микенской культуры, либо не затронутых до-

рийским переселением (Фессалия, Аркадия), либо

передвинувшихся под его влиянием на побережье

Малой Азии и еще дальше на восток (остров Кипр).

316

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

диалекте (с небольшой примесью эолизмов) на-

писаны гомеровские поэмы. Он лег также в ос-

нову декламационных жанров лирики (элегия,

ямб). Разновидностью ионийского является

аттический диалект — язык древних Афин и

классической афинской драмы и прозы. На юге

и юго-востоке Пелопоннеса, на Крите и Родосе,

замыкающих бассейн Эгейского моря, и в при-

мыкающей части Малоазийского побережья

укрепились дорийцы; дорийский диалект стал

одним из компонентов языка хоровой лирики.

Различие между главными древнегреческими

диалектами было не настолько велико, чтобы

сделать невозможным языковое общение между

их представителями, но придавало все же

очень заметный и совершенно определенный

колорит произведениям, написанным на каж-

дом из них.

2. ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС

Содержание «Илиады» определяется в первых

же стихах поэмы:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахеянам тысячи бедствий

соделал...

С оного дня, как воздвигшие спор воспылали

враждою

Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес

благородный.

(Перевод Н. Гнедича)

Началось все с того, что после одного из

ахейских набегов в окрестностях Трои Агамем-

нону досталась в добычу дочь жреца Хриса из

храма Аполлона. Явившись с огромным выку-

пом в греческий лагерь, Хрис слезно просил

Агамемнона вернуть ему дочь, но получил ос-

корбительный отказ; тогда он обратился к Апол-

лону с мольбой об отмщении грекам. Аполлон,

вняв просьбе своего жреца, наслал на ахейское

войско мор, который свирепствовал девять дней.

На десятый день Ахилл созвал народное собра-

ние, чтобы решить вопрос о дальнейшем пребы-

вании войска под Троей. Прорицатель Калхант,

спрошенный о причине божественного гнева, от-

крыл собравшимся, что Аполлон карает ахей-

цев за оскорбление Хриса и требует возвраще-

ния отцу его плененной дочери. Агамемнон,

естественно, не мог возражать против исполне-

ния воли Аполлона, но потребовал себе взамен

Хрисеиды другой добычи: встретив сопротивле-

ние со стороны Ахилла, Агамемнон в раздраже-

нии пригрозил забрать у него не менее прекрас-

ную пленницу Брисеиду. Разгорелся спор, и

только вмешательство богини Афины предот-

вратило вооруженную схватку между вождями:

Ахилл не стал защищать свою долю добычи —

Брисеиду — с оружием в руках, но в гневе на

оскорбившего его Агамемнона он отказывается

принимать дальнейшее участие в сражениях,

пока положение ахейцев не станет критическим

и они не призовут его в бой, искупив богатыми

дарами нанесенное ему оскорбление (кн. I).

Самоустранение Ахилла от военных действий

освобождает поле боя для проявления доблести

других ахейских вождей; однако ни поединок

Менелая с Парисом (кн. III), ни подвиги Дио-

меда и других греческих героев (кн. IV—VI),

ни единоборство Аякса с троянским предводите-

лем Гектором (кн. VII), ни даже вмешательст-

во богов не в состоянии задержать грозно над-

вигающееся наступление троянцев, которым по-

могает сам Зевс (кн. VIII) по просьбе божест-

венной матери Ахилла Фетиды. Небольшую пе-

редышку от батальных сцен дает только знаме-

нитая встреча Гектора с Андромахой; прибыв

с поля боя в город, чтобы распорядиться о со-

вершении молебствий и приношений богине

Афине, Гектор ненадолго задерживается здесь,

встретив свою жену с младенцем-сыном на ру-

ках, и этой встрече супругов суждено стать по-

следней в их жизни (кн. VI).

Между тем ахейские вожди, испытывая все

большие трудности, убеждают Агамемнона от-

править к Ахиллу послов с предложением о

примирении; но даже богатейшие искупитель-

ные дары и обещание вернуть ему вместе с

Брисеидой еще семь искусных рабынь не спо-

собны смягчить непреклонного в гневе Ахилла

(кн. IX). Правда, во вновь разгорающихся боях

ахейцам удается достигнуть отдельных успехов

(кн. XI), но затем положение их становится все

более критическим (кн. XII—XIII), так что

верховной богине Гере, сочувствующей грекам,

приходится прибегнуть к крайнему средству:

она обольщает Зевса, и пока громовержец почи-

вает в ее объятиях, Аяксу удается ранить и вы-

вести из боя Гектора (кн. XIV). Троянцы, ос-

тавшись без вождя, обращаются в бегство, но

пробуждение Зевса кладет конец всем козням

враждебных Трое богов: чудесно исцеленный

Аполлоном Гектор подступает к судам ахейцев и

даже успевает поджечь одно из них (кн. XV).

Хотя положение греков становится почти без-

надежным, Ахилл по-прежнему упорствует в

гневе. Он соглашается только отпустить в бой

своего ближайшего друга Патрокла, которому

дает наказ отогнать троянцев от кораблей, но ие

пытаться захватить Трою. Облаченный для

устрашения противников в доспехи Ахилла,

Патрокл успешно выполняет первую часть по-

ручения, а затем, вдохновленный успехом, уст-

ремляется на штурм Трои и здесь находит свою

гибель от руки Гектора, которому снова помо-

гает сам Аполлон (кн. XVI). Вокруг тела уби-

того разыгрывается ожесточенное сражение, и