Бердников Г.П. (глав.ред). История всемирной литературы в 9 томах, Том 1

Подождите немного. Документ загружается.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

31Э*

новеиие в него назидательных отрывков из

других элегических поэтов. Выделение в этих

условиях первоначального ядра сборника пред-

ставляет значительные трудности, но его основ-

пая идеологическая направленность не вызы-

вает никакого сомнения.

Прямую противоположность Феогниду пред-

ставлял его старший современник, последний

крупный представитель ямбографии — Гиппо-

накт из Эфеса. Еще сильнее, чем у Архилоха,

звучит у Гиппонакта издевка над всеми обще-

ственными и литературными нормами. Себя

самого поэт изображает голодным бедняком и

попрошайкой, то тщетно вымогающим у богов

теплую одежду и обувь, то упрекающим их в

невпимании. Нередко он дает в своих стихо-

творениях натуралистические зарисовки из

жизни и быта окружающего его простонародья,

угрожает расправой своим недругам. Героиче-

ский эпос воспринимается только в пародий-

ном плане: в торжественных гексаметрах «вос-

певается» прожорливая старуха. Любимый

размер Гиппонакта (возможно, впервые вве-

денный им в поэзию) — так называемый холи-

ямб («хромой ямб»), т. е. ямбический триметр

с заменой последней стопы спондеем или хоре-

ем, использованный впоследствии александрий-

скими поэтами Каллимахом и Геродом и позд-

ним баснописцем Бабрием.

Гермес Килленский, Майи сын, Гермес милый!

Услышь поэта! В дырах весь мой плащ,— дрогну.

Дай одежонку Гиппонакту, дай обувь!

(Фр. 32. Перевод В. Иванова)

Самоосознание личности в период напряжен-

ной борьбы, сопутствовавшей становлению но-

вого мировоззрения, происходило в сольной

(монодической) мелике на иных путях, чем в

ионийской элегии и ямбе. Классики сольной

мелики Алкей и поэтесса Сапфо (расцвет твор-

чества обоих падает на первую половину VI в.

до н. э.) происходили из эолийской аристокра-

тии с острова Лесбоса, где были сильны такие

пережитки родового строя, как мужские и жен-

ские «содружества», в которых члены знатных

родов проводили большую часть своего време-

ни, будучи связаны общностью происхождения

и религиозных культов. Одним из важнейших

средств для выражения мироощущения участ-

ников подобных союзов служила поэзия в ее

фольклорных формах. В творчестве Алкея и

Сапфо мы находим многочисленные примеры

использования традиционных жанров, обога-

щенных, однако, индивидуальным мировоспри-

ятием художника.

Алкей родился между 630 и 620 гг. до н. э. и

был еще мальчиком, когда его братья в союзе с

митиленским политическим деятелем Питтаком

свергли местного тирана Меланхра; под пред-

водительством Питтака Алкей затем участво-

вал в войне за Сигей — важный стратегическйй

пункт на пути в Черное море. Когда же впо-

следствии Питтак сам пришел к власти, Алкей

занял по отношению к нему резко враждебную

позицию, в результате чего вынужден был

уйти в изгнание сначала в пределах самого

Лесбоса, а затем и в более далекие края. Моти-

вы гражданской войны занимают в творчестве

Алкея едва ли не самое значительное место.

Хотя Алкей не слишком хорошо разбирался в

вопросах большой политики, он, во всяком слу-

чае, видел, что власть уходит из рук старин-

ных родов, и переживал крушение своего клас-

са горячо и искренне. С большой силой звучит

призыв Алкея к соратникам взяться за оружие,

чтобы отстоять свои права.

Медью воинской весь блестит, весь оружием убран

дом —

Аресу в честь.

Тут шеломы, как жар, горят, и колышатся белые

На них хвосты...

Есть булаты халкидские, есть и пояс, и перевязь —

Готово все.

Ничего не забыто здесь — не забудем и мы, друзья,

За что ваялись.

(Фр. 357. Перевод В. Иванова)

Виновником гражданской смуты и его собст-

венного изгнания Алкей считает Питтака. От-

сюда обвинения но адресу нового правителя в

нарушении прежних клятв и призыв к Эрини-

ям отмстить Питтаку за вероломство. Горькие

я^алобы Алкея на свою участь бездомного ски-

тальца прерываются потоками беспощадной

хулы и брани, изливаемой на Питтака: поэт

обвиняет его — едва ли заслуженно — ив низ-

ком происхождении, и в физическом уродстве,

и в излишнем пристрастии к вину. Как при-

зывы к единомышленникам, так и выпады про-

тив политических соперников, размышления на

общественные и моральные темы часто обле-

каются у Алкея в форму застольной песни.

При этом лесбийский поэт не видит в переме-

нах политической обстановки, в переходе вла-

сти из рук в руки какой-либо закономерности

и целесообразности. Государство представляет-

ся ему кораблем, который носят по морю раз-

бушевавшиеся ветры, и только на пирушке в

кругу друзей поэт находит забвение от тревол-

нений борьбы:

К чему раздумьем сердце мрачить, друзья?

Предотвратим ли думой грядущее?

Вино — из всех лекарств лекарство

Против унынья. Напьемся ж пьяны I

(Фр. 333)

22 История всемирн ой литературы.

338

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО хМИРА

Кроме стихотворений, вызванных потребнос-

тями момента, Алкей писал также гимны бо-

гам, произведения на мифологические темы, но

и в них он не стремился к осмыслению тради-

ционных сказаний в духе ионийских мыслите-

лей и поэтов; самой сильной стороной его твор-

чества оставалась энергичная и впечатляющая

фиксация единичного факта и владеющего поэ-

том настроения.

Вплоть до поздней античности Алкей был

очень популярен; его хорошо знал, в частности,

Гораций, использовавший многие размеры лес-

бийской лирики. Хотя в настоящее время мы

располагаем только отрывками и немногими

полностью сохранившимися стихотворениями,

их сжатый и ясный язык, близкий к современ-

ной поэту разговорной речи, а также отличаю-

щиеся зримой конкретностью образы под-

тверждают высокую репутацию Алкея у потом-

ков.

Современница Алкея, поэтесса Сапфо (род.

ок. 612 г. до н. э.), также принадлежавшая к

митиленской знати, одно время, как и Алкей,

находилась с семьей в изгнании. Однако поли-

тические темы не нашли почти никакого отра-

жения в ее творчестве, и о внешних обстоя-

тельствах ее жизни мы узнаем из поэзии Сапфо

тоже немного: несколько строчек среди дошед-

ших до нас отрывков посвящено горячо люби-

мой дочери Клеиде, да беспутный младший

брат поэтессы Харакс, отправившийся на поис-

ки приключений в Египет и завязавший скан-

дальный роман с известной гетерой, доставляет

Сапфо много огорчений. В основном поэзия

Сапфо определяется обстановкой замкнутого

женского объединения, в котором сама она иг-

рала ведущую роль. Главные темы Сапфо —

любовь и красота ее подруг, взаимные привя-

занности и горе разлуки; при этом традицион-

ные мотивы фольклорных и обрядовых «деви-

чьих песен» наполняются остро воспринимае-

мыми личными переживаниями. Характерным

образцом может служить стихотворение

«К Афродите», открывавшее первую книгу со-

чинений Сапфо, собранных александрийскими

учеными. По форме это стихотворение построе-

но как гимн с обрамляющими его призывами к

боя«еству о помощи, с перечислением эпитетов

богини, воспоминанием о ранее оказанном со-

действии; содержание же его составляет жало-

ба на неразделенное чувство и выдержанное в

чисто фольклорных антитезах обещание Афро-

диты

:

Прочь бежит? — Начнет за тобой гоняться.

Не берет даров? — Поспешит с дарами.

Нет любви к тебе? — И любовью вспыхнет,

Хочет, не хочет.

(Перевод В. Вересаева)

В отличие от эпоса, знающего любовь пре-

имущественно как физическое влечение, Сап-

фо воспринимает ее как страшную стихийную

силу («Любовь потрясла мне душу, как ветер,

обрушившийся на дуб на скале»), с которой

смертному трудно бороться. «Снова терзает

меня расслабляющая члены любовь, сладостно-

горькое чудовище, от которого нет защиты»,—

гласит другой фрагмент. Если эпитет «расслаб-

ляющая члены» восходит к древнегреческой

народной поэзии, характеризуя полуобмороч-

ное состояние влюбленного, то определение

любви как «сладостно-горького чудовища» при-

надлежит самой Сапфо и свидетельствует о

важном шаге, сделанном греческой поэзией

на пути к пониманию внутреннего мира чело-

века.

Еще более значительное завоевание Сапфо

—

попытка изобразить переживаемое человеком

чувство не по внешним симптомам, как это бы-

ло в эпосе, а по его внутреннему состоянию.

Первые шаги в этом направлении были сдела-

ны Архилохом, и Сапфо, несомненно, продол-

жает идти тем же путем, когда следующим об-

разом описывает ощущения влюбленного:

«Только я взгляну на тебя, как у меня про-

падает голос, а язык немеет, быстрый огонь

пробегает под кожей, глаза ничего не видят, в

ушах стоит звон, меня охватывает холодный

пот, всю бьет дрожь, я становлюсь зеленее тра-

вы и кажусь чуть ли не мертвой» (фр. 31).

Если перемена в цвете лица, дрожь и даже хо-

лодный пот могут быть замечены посторонним

наблюдателем (как это свойственно в описании

аффекта у Гомера), то ощущение внезапной

немоты, звон в ушах и внутренний жар при-

надлежат к числу таких, все еще вполне кон-

кретно-физических признаков, наблюдение и

фиксация которых доступны уже только само-

му переживающему индивиду.

К тематике любовной лирики Сапфо близко

примыкают ее эпиталамии — свадебные песни,

исполнявшиеся на различных этапах брачного

обряда. В них, правда, встречаются и мифоло-

гические реминисценции (так, возможно, со-

хранившееся в папирусных отрывках описание

свадебного поезда Гектора и Андромахи и их

встречи в Трое входило в состав более обшир-

ного эпиталамия), но в целом преобладает

фольклорный колорит: соревнование юношей и

девушек, прощание невесты с девичеством,

сравнение жениха с Аресом и т. п.

В ритмическом отношении творчество Сапфо

отличалось таким разнообразием, что александ-

рийские ученые смогли составить восемь книг

ее стихотворений, различающихся по использо-

ванным в них размерам. Среди них, вероятно,

собственным изобретением поэтессы является

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

339

широко употребляющаяся ею строфа, позднее

названная сапфической.

Оценка Сапфо в поздней античности весьма

противоречива: от наименования ее «десятой

музой» до анекдотов и побасенок сомнительно-

го свойства, распространявшихся аттической

комедией. Причина последних — в непонима-

нии особенностей общественного уклада в эоло-

дорийских государствах, где женщина пользо-

валась гораздо большей свободой, чем в Афи-

нах, и долгое время сохранялись пережитки по-

ловозрастных содружеств.

Жизнь последнего крупного представителя

монодической лирики — Анакреонта (вторая

половина VI в. до п. э.) — протекала, в отли-

чие от Алкея и Сапфо, не на родине (он проис-

ходил из малоазийского г. Теоса, подпавшего

под власть персов), а преимущественно при

дворах тиранов, которые стремились привле-

кать к себе крупных поэтов. Культура в окру-

жении тиранов носила верхушечный характер:

внимание сосредоточивалось не на глубоком

проникновении в материал, а на мастерстве и

изяществе его обработки. Анакреонт, снискав-

ший еще в древности славу «певца любви»,

значительно уступает Сапфо в силе и глубине

переживания: любовь для него — не «чудови-

ще, от которого нет защиты», а сладостное и

приятное развлечение.

Бросил шар свой пурпуровый

Златовласый Эрот в меня

И зовет позабавиться j

С девой пестрообутой.

(Фр. 13. Перевод В. Вересаева

У

Там, где у Сапфо искренняя молитва к Афро-

дите, у Анакреонта — изящное и полушутливое

обращение за помощью к Дионису — богу ви-

ноградной лозы и покровителю возлияний.

Правда, Анакреонт не поклонник шумного пир-

шества и вакхических неистовств, но «застоль-

ная» тематика встречается у него не реже лю-

бовной. Простота в восприятии мира, ясное и

бесхитростное отношение к жизни и любви,

как к легкой игре, сильно отличает Анакреонта

от лесбийских лириков и от ионийской элегии.

(Исключение составляют, может быть, две

строфы, ставшие известными недавно благода-

ря найденным папирусам: здесь речь идет о

молодой женщине, жалующейся на свою долю

и ожидающей смерти как спасения.) Даже к

старости, стоявшей мрачным призраком перед

Мимнермом и Феогнидом, Анакреонт относится

с добродушной иронией.

Подлинных стихотворений Анакреонта со-

хранилось немного; два из них переведены

Пушкиным («Кобылица молодая...» и «Пореде-

ли, побелели...»). Значительно больше дошед-

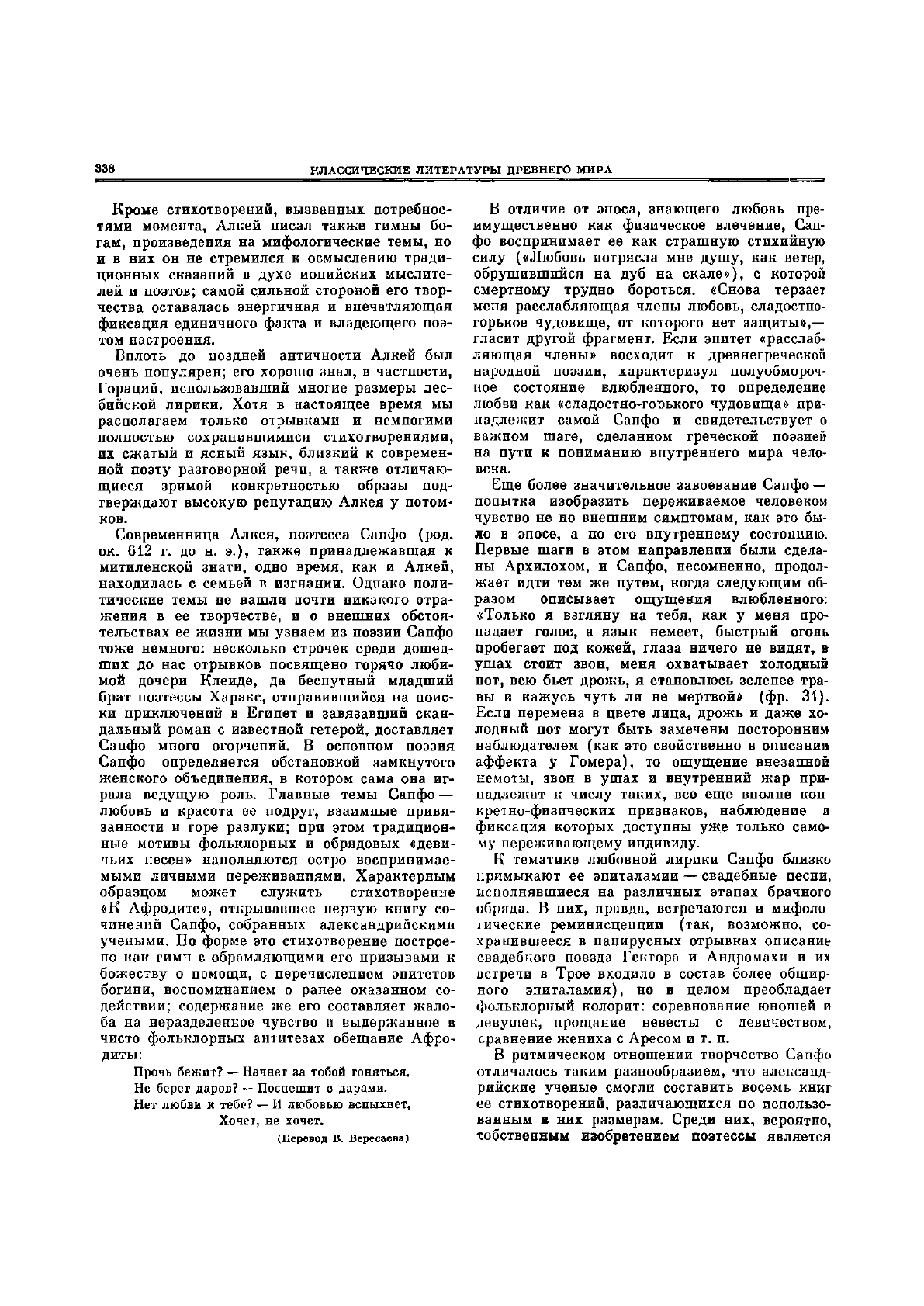

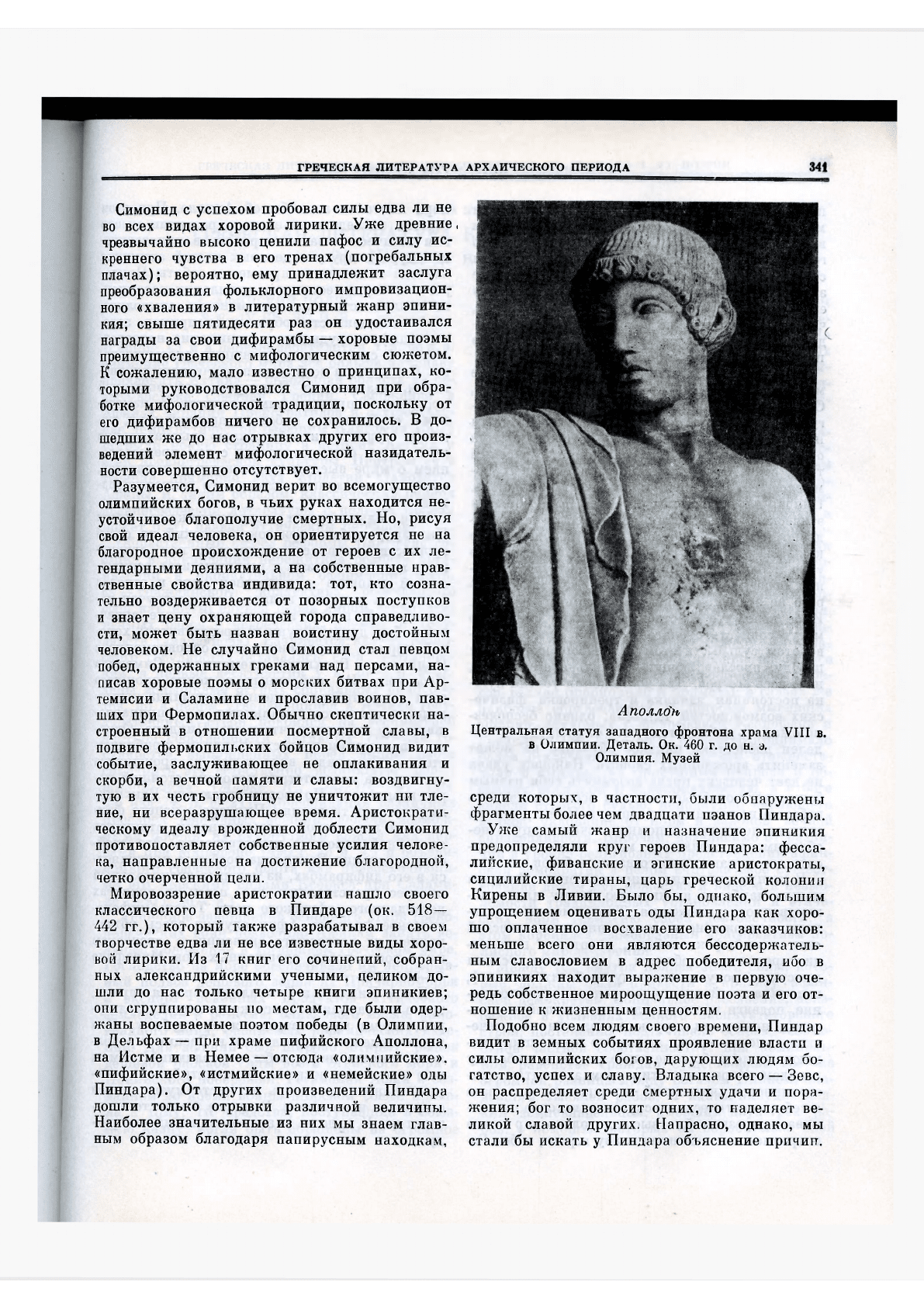

Алкей и Сапфо

Ваза. Ок. 480 г. до н. э.

Мюнхен. Музей античного прикладного искусства

ших от поздней античности подражаний Ана-

креонту, которые послужили образцом для ана-

креонтики в новоевропейской поэзии XVI —

начала XIX в. Для поэтов Ренессанса и после-

дующих эпох образ жизнелюбца Анакреонта

был самым наглядным и общедоступным выра-

жением античного мироощущения, как оно им

представлялось. «Анакреонтические оды»

писались на всех языках (Парни — во Фран-

ции, Глейм — в Германии, Державин и Батюш-

ков — в России) и вышли из моды только в

эпоху романтизма.

Хоровая мелика, как и другие виды древне-

греческой лирики, дошла до нас только в не-

большой своей части; особенно ощутимой по-

терей является утрата музыкальной партии:

хоровые произведения, предназначавшиеся в

первую очередь для исполнения в составе об-

ряда или культа, с самого начала задумывались

22*

340

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

как музыкально-вокальное единство, которое

мы теперь можем представить себе только

весьма приблизительно.

Непосредственная связь с обрядом обуслови-

ла и наибольшую среди других лирических

жанров консервативность хоровой мелики.

В то время как авторы элегий, ямбов и соль-

ных песен почти не нуждаются для выражения

своего мировоззрения в мифологических обра-

зах, хоровая мелика охотно пользуется мифом

как средством назидания и формирования сво-

его мироощущения. Первый же пример дает

нам самый ранний из сохранившихся образцов

этого жанра — так называемый парфений

(«девичья песнь») Алкмана.

Творчество Алкмана, происходившего, воз-

можно, из малоазийских греков, неразрывно

связано со Спартой второй половины VII в. до

н. э. Здесь он писал гимны богам и эпиталамии,

из которых до нас дошли лишь небольшие

фрагменты. Для девичьего же хора на праздне-

стве в честь богини Артемиды предназначен его

парфений, ставший известным в большей сво-

ей части благодаря папирусной находке в се-

редине прошлого века. Сначала упоминается

старинный миф, приводящий автора к размыш-

лению о могуществе богов; за ним следует ха-

рактерное для всей хоровой лирики назидание:

пусть никто из смертных не пытается взлететь

на небо и не помышляет о браке с Афроди-

той — боги отомстят нечестивцу. После кратко-

го связующего звена («счастлив же тот, кто

благоразумно проводит свой век») поэт пере-

ходит к прославлению красоты участниц хора,

особенно выделяя его предводительниц. Изо-

бразительные средства Алкмана в этой части

парфения близки к фольклорным: красота де-

вушки сравнивается с сиянием солнца, в пении

она уступает только сиренам, осанкой выделя-

ется, как быстроногий конь. Свежесть и непо-

средственность характерны и для других сохра-

нившихся фрагментов Алкмана; один из них,

содержащий картину ночного сна природы, по-

служил основой для многочисленных вариаций

в мировой поэзии, включая известное стихотво-

рение Гёте и его переложение Лермонтовым

(«Горные вершины...»).

Папирусные находки последних десятилетий

значительно обогатили наши сведения о дру-

гом крупнейшем поэте хоровой мелики — Сте-

сихоре (первая половина VI в. до н. э.), тво-

рившем на западной окраине греческого мира,

в Сицилии. Подлинное его имя — Тисий, а Сте-

сихор — прозвище, обозначающее «устроитель

хоров». Именно для них писал он свои обшир-

ные (нередко—многочастные) поэмы, сюжеты

которых составляли героические сказания о

подвигах Геракла, о разорении Илиона, о воз-

вращении ахейских вождей. Как показывают

новонайденные тексты, Стесихор зачастую ис-

пользовал неизвестные ранее варианты мифи-

ческих преданий, к которым позднее, как и к

киклическим поэмам, обращались афинские

драматурги. Так, к двухчастной «Орестее» Сте-

сихора восходят многие сюжетные мотивы од-

ноименной трилогии Эсхила, и Еврипид не раз

обращался к сицилийскому поэту в поисках

малораспространенных или еще не обработан-

ных версий мифа. Что же касается объяснения

мифических событий, то в их толковании Сте-

сихор, по-видимому, не выходил за пределы

эпического «гнева богов»: все беды, приклю-

чившиеся с Еленой, Клитеместрой и их близ-

кими, произошли оттого, что их отец, Тинда-

рей, принося жертвы богам, забыл о Киприде,

и разгневанная богиня сделала его дочерей

«двумужними» и «трехмужними». Стесихору

принадлежит также формальное усовершенст-

вование, широко использованное последующи-

ми поэтами,— введение так называемой триа-

дической структуры: отныне основной компо-

зиционной единицей хоровой песни стала не

одиночная, многократно повторяющаяся стро-

фа, как это было у Алкмана, а сочетание двух

симметричных строф, замыкаемых третьей

—

эподом. Бесспорные образцы такого построе-

ния дают теперь папирусные отрывки из поэм

Стесихора «Герионеида» (поход Геракла за

стадом трехголового великана Гериона и поеди-

нок с ним) и «Фиваида» (вражда сыновей Эди-

па и изгнание Полиника).

Во второй половине VI в. до н. э. тематиче-

ский диапазон хоровой мелики расширяется.

В произведения Ивика вторгаются его любовные

переяшвания, изображаемые с торжественной

пышностью (Эрот отояэдествляется с ураган-

ным ветром, который, «заволакивая все мра-

ком, неудержимо, мощно, до глубины души по-

ражает иссушающим безумием сердце» поэта).

Широкое распространение получают энкомии и

эпиникии, прославляющие победу отдельных

лиц в гимнастических состязаниях. Поскольку

спортивные соревнования входили в состав об-

щегреческих празднеств, которые устраивались

при известных религиозных центрах, победа на

них получала политическое значение, и ее ис-

пользовали в своих целях представители знат-

ных родов или тираны, стремившиеся таким

путем укрепить свой авторитет. Подобный эн-

комий в честь сына самосского тирана Поли-

крата сохранился от Ивика; он изобилует ми-

фологическими сравнениями и не отличается

глубиной мысли.

Иную картину представляло собой творчест-

во разностороннего поэта Симопида с острова

Кеоса (556-468).

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА АРХАИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

31Э*

Симонид с успехом пробовал силы едва ли не

во всех видах хоровой лирики. Уже древние,

чрезвычайно высоко ценили пафос и силу ис-

креннего чувства в его тренах (погребальных

плачах); вероятно, ему принадлежит заслуга

преобразования фольклорного импровизацион-

ного «хваления» в литературный жанр эпини-

кия; свыше пятидесяти раз он удостаивался

награды за свои дифирамбы — хоровые поэмы

преимущественно с мифологическим сюя^етом.

К сожалению, мало известно о принципах, ко-

торыми руководствовался Симонид при обра-

ботке мифологической традиции, поскольку от

его дифирамбов ничего не сохранилось. В до-

шедших же до нас отрывках других его произ-

ведений элемент мифологической назидатель-

ности совершенно отсутствует.

Разумеется, Симонид верит во всемогущество

олимпийских богов, в чьих руках находится не-

устойчивое благополучие смертных. Но, рисуя

свой идеал человека, он ориентируется не на

благородное происхождение от героев с их ле-

гендарными деяниями, а на собственные нрав-

ственные свойства индивида: тот, кто созна-

тельно воздерживается от позорных поступков

и знает цену охраняющей города справедливо-

сти, может быть назван воистину достойным

человеком. Не случайно Симонид стал певцом

побед, одержанных греками над персами, на-

писав хоровые поэмы о морских битвах при Ар-

темисии и Саламине и прославив воинов, пав-

ших при Фермопилах. Обычно скептически на-

строенный в отношении посмертной славы, в

подвиге фермопильских бойцов Симонид видит

событие, заслуживающее не оплакивания и

скорби, а вечной памяти и славы: воздвигну-

тую в их честь гробницу не уничтожит ни тле-

ние, ни всеразрушающее время. Аристократи-

ческому идеалу врожденной доблести Симонид

противопоставляет собственные усилия челове-

ка, направленные на достижение благородной,

четко очерченной цели.

Мировоззрение аристократии нашло своего

классического певца в Пиндаре (ок, 518—

442 гг.), который также разрабатывал в своем

творчестве едва ли не все известные виды хоро-

вой лирики. Из 17 книг его сочинений, собран-

ных александрийскими учеными, целиком до-

шли до нас только четыре книги эпиникиев;

опи сгруппированы но местам, где были одер-

жаны воспеваемые поэтом победы (в Олимпии,

в Дельфах—-при храме пифийского Аполлона,

на Истме и в Немее — отсюда «олимпийские»,

«пифийские», «истмийские» и «немейские» оды

Пиндара). От других произведений Пиндара

дошли только отрывки различной величины.

Наиболее значительные из них мы знаем глав-

ным образом благодаря папирусным находкам,

Аполлдн

Центральная статуя западного фронтона храма VIII в.

в Олимпии. Деталь. Ок. 460 г. до н. э,

Олимпия. Музей

среди которых, в частности, были обнаружены

фрагменты более чем двадцати пэанов Пиндара.

Уже самый жанр и назначение эпиникия

предопределяли круг героев Пиндара: фесса-

лийские, фиванские и эгинские аристократы,

сицилийские тираны, царь греческой колонии

Кирены в Ливии. Было бы, однако, большим

упрощением оценивать оды Пиндара как хоро-

шо оплаченное восхваление его заказчиков:

меньше всего они являются бессодержатель-

ным славословием в адрес победителя, ибо в

эпипикиях находит выражение в первую оче-

редь собственное мироощущение поэта и его от-

ношение к жизненным ценностям.

Подобно всем людям своего времени, Пиндар

видит в земных событиях проявление власти и

силы олимпийских богов, дарующих людям бо-

гатство, успех и славу. Владыка всего — Зевс,

он распределяет среди смертных удачи и пора-

жения; бог то возносит одних, то наделяет ве-

ликой славой других. Напрасно, однако, мы

стали бы искать у Пиндара объяснение причип.

342

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

по которым бог являет людям свой гнев или

милость: в разные стороны различные потоки

влекут смертных, принося им то блаженство, то

горесть; вместе с дарованным богами счастьем

судьба приводит и бедствия. Никто на земле не

знает, что ему предназначено; никто не нашел

еще верного знака, позволяющего предугадать,

что случится с ним по воле богов; людские на-

дежды то вздымаются вверх, то падают вниз в

погоне за пустым обманом...

Бросается в глаза принципиальное отличие

мировоззрения Пиндара от взглядов Гесиода,

Солона или Симонида; и они верили во всемо-

гущество богов, но считали человека способным

найти ту линию поведения, которая должна

обеспечить ему их благосклонность: честный

труд, отказ от сутяжничества и позорных по-

мыслов, справедливая и благочестивая жизнь.

Пиндар далек от каких бы то ни было попыток

этического объяснения человеческой доли: по-

добно тому как пашня и цветущее дерево не

каждый год дают урожай, так чередование

удач и бедствий составляет закон существова-

ния рода человеческого, закон, действие кото-

рого не зависит от поведения самого человека.

Иное дело, что собственные усилия смертного

могут совпасть с благоприятным для него по-

воротом судьбы; в этом случае он одерживает

победу, прославляющую не только его самого,

но и весь его род. Для достижения успеха нуж-

на постоянная закалка и тренировка физиче-

ских возможностей человека; однако бесполез-

но ожидать победы тому, кто от природы не на-

делен доблестью: никакое обучение не может

заменить врожденных свойств. Наконец, удача

не дает человеку права возомнить себя равным

божеству; подобные попытки всегда кончались

гибелью надменных гордецов, и Пиндар иногда

считает полезным напомнить счастливцу о не-

обходимости соблюдать меру, чтобы обезопа-

сить его от завистливого взгляда богов.

В жанре эпиникия мировоззрение Пиндара

нашло наиболее адекватную форму для худо-

жественного выражения. Три момента опреде-

ляют содержание и построение пиндаровской

оды: самый факт победы, в котором поэт ви-

дит проявление доблести и достоинств, искони

присущих роду или городу победителя; миф,

вспоминающий его благородное происхожде-

ние, подвиги предков, или содержащий — в по-

рядке назидания — урок наказания человече-

ского высокомерия; этические сентенции, за-

ключающие либо отдельные разделы, либо оду

в целом. Нередко к этим трем элементам при-

соединяется четвертый — высказывание поэта

о себе и поэтическом искусстве, которое он оце-

нивает чрезвычайно высоко: только дар певца

сохраняет в поколениях славу героев, и без Го-

мера никто не знал бы об Ахилле. При этом

строгая последовательность в развитии мысли

или логическая закономерность в присоедине-

нии друг к другу отдельных частей эпиникия

никогда не является предметом заботы Пинда-

ра: в его художественном мышлении несомнен-

на наклонность к ассоциативности, символиче-

ской насыщенности образов (например, золо-

та, воды), затрудняющая понимание непосред-

ственной связи между стоящими рядом члена-

ми. Однако при всей силе поэтического вдохно-

вения, владеющего Пиндаром, его эпиникий

проникнут определенным «единством измере-

ния»: сообщение о победе и древний миф, хо-

дячая мудрость и собственные высказывания

поэта — все они соотносятся с тем представле-

нием о мире высших нравственных ценностей,

которые составляют основу его миросозерца-

ния.

Уже ближайшими современниками идеал

Пиндара, глубоко аристократический по своей

сущности, начинает ощущаться как архаич-

ный, хотя его призыв к развитию всех возмож-

ностей человека в известной мере и отвечал

этическим запросам полиса. Более соавучен на-

ступающей, новой, классической эпохе антич-

ности был другой крупный представитель хоро-

вой лирики, творивший почти одновременно с

Пиндаром,— Вакхилид, племяннник Симонида

Кеосского. Из найденных в конце прошлого

века двадцати произведений Вакхилида четыр-

надцать являются эпиникиями, т. е. принадле-

жат тому же жанру, что и оды Пиндара. Одна-

ко в понимании доблести Вакхилид приближа-

ется к Симониду, видя в ней не врожденное

свойство, а соответствие человека стоящей пе-

ред ним задаче. По своему стилю оды Вакхили-

да уступают творениям Пиндара в полете фан-

тазии и лирической возвышенности, отличаясь

спокойной ясностью повествования. Это свой-

ство дарования Вакхилида особенно проявляет-

ся в его дифирамбах, из которых значительный

интерес представляют две поэмы о подвигах

легендарного афинского царя Тесея: мифоло-

гическое прошлое Афин служит здесь объяс-

нением их возросшего значения в греческом

мире после побед, одержанных при Марафоне

и Саламине.

После Пиндара и Вакхилида хоровая лирика,

тесно связанная с аристократической культу-

рой, теряет мировоззренческую глубину. Для

многочисленных празднеств в Греции продол-

жают писать дифирамбы и различные гимны

еще в течение нескольких столетий, но основ-

ным становится теперь их чисто музыкальная

сторона и исполнение. Ведущее же место в ли-

тературе V в. до н. э. занимает новый жанр

—

драма.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

343

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

(V—IV вв. до н. э.). ПОЭЗИЯ

1. АФИНСКИЙ ПОЛИС

в V—IV вв. до н. э.

В конце VI и в первые десятилетия V в. до н. э.

внимание греческого мира все больше начинает

привлекать Аттика — небольшая область на се-

веро-востоке Средней Греции. Свержение в

Афинах тирании Писистратидов и осуществле-

ние демократической реформы Клисфена (507)

открыли новую страницу в истории Аттики и

всей древнегреческой культуры. Центром ее в

течение примерно двух столетий становятся

Афины, и, таким образом, ^ассический период

древнегреческой литературы с полным правом

может быть назван аттическим периодом.

Общественный смысл реформы Клисфена со-

стоял в ликвидации пережитков родовой орга-

низации и окончательном оформлении поли-

са

—

гражданского коллектива, осознающего

себя как нечто единое перед лицом эксплуати-

руемых рабов и негреческих племен и госу-

дарств («варваров»). Разумеется,внутри Афин-

ского государства оставались свои противоре-

чия, и первые десятилетия V в. до н. э. отме-

чены вспышками острых социальных конфлик-

тов, но в целом утвердившийся в Аттике госу-

дарственный строй покоился на «совместной

частной собственности активных граждан го-

сударства, вынужденных перед лицом рабов

сохранять эту естественно возникшую форму

ассоциации» (Маркс КЭнгельс Ф. Соч.

2-е изд., т. 3, с. 21). Консолидация различных

прослоек свободных афинян сделала возмож-

ными победы их сухопутного войска над пер-

сами при Марафоне (490 г. до н. э.) и объеди-

ненного греческого флота над превосходивши-

ми его морскими силами Ксеркса при Салами-

не (480 г. до н. э.).

Успешное завершение основного этапа греко-

персидских войн позволило Афинам занять ве-

дущее положение в тогдашнем греческом мире.

Господство на море обеспечивало им непрерыв-

ный подвоз дешевого зерна из Причерноморья

и экспорт исконных продуктов аттического

земледелия и ремесла: оливкового масла, вино-

градного вина, расписных керамических изде-

лий. Для афинян был широко открыт рынок

дешевой рабской силы всего Эгейского моря и

Ионийского побережья. Гегемония Афин в соз-

данном во время войны Морском союзе приве-

ла к тому, что средства, поступавшие в союз-

ную казну, могли быть обращены на огромное

по размаху городское строительство, в котором

были заняты сотни малоимущих граждан — ре-

месленников различных специальностей. На

основе значительного роста производительных

сил к середине V в. до н. э. в Афинах сложи-

лось недолговечное классовое единство свобод-

ных граждан, стимулировавшее высший духов-

ный расцвет Афинского города-государства.

Патриотический подъем, который пережива-

ли Афины в первой половине V в. до н. э., ос-

мыслялся его современниками при тогдашнем

уровне общественных отношений в религиозно-

мифологических образах. Не только в истори-

ческом повествовании Геродота, впитавшем в

себя фольклорную притчу и новеллу, пораже-

ние персидской монархии расценивалось как

следствие кары богов, разгневанных непомер-

ным величием персидских царей. Сам Феми-

стокл, трезвый и проницательный политик, ор-

ганизатор Саламинской победы, был уверен,

что афиняне одержали ее благодаря покрови-

тельству или даже непосредственному вмеша-

тельству богов. При этом широкие массы все

еще верили в старинных антропоморфных бо-

гов, всякие прорицания и приметы; в глазах же

наиболее образованных и широко мыслящих

афинян, знакомых с философией Ксенофапа и

Гераклита (ок. 544—480), божество приписало

более отвлеченные очертания: его отождеств-

ляли с имманентно присущими природе и об-

ществу порядком и закономерностью, а в боге

видели строгого судью, неподкупно карающего

всякое уклонение от норм и законов вечной

справедливости. Впрочем, независимо от разли-

чий в уровне религиозных представлений афин-

ская демократия в целом считала свое сущест-

вование делом рук божества и видела в незыб-

лемости традиционных установлений и этиче-

ских норм гарантию своей долговечности; в

этом коренился своеобразный консерватизм по-

лисного мировоззрения.

Между тем внутри полиса зрели силы, кото-

рые должны были привести к кризису афин-

ской демократии. Социальное расслоение, неиз-

бежное в условиях всякого эксплуататорского

строя, постепенно подтачивало основы «совме-

стной частной собственности»: при номиналь-

ном равенстве граждан существовала все же

огромная разница между богачом Никием, вла-

девшим тысячей рабов, и каким-нибудь мел-

ким землевладельцем, имевшим двух-трех ра-

бов, с помощью которых он обрабатывал свой

344

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

клочок земли. Государство старалось уравнять

имущественные различия, возлагая на богатых

граждан всякого рода материальные повинно-

сти (так называемые литургии) — оснащение

военного корабля, оплату расходов по театраль-

ным постановкам и т. п., но представители ра-

бовладельческой верхушки все больше тяготи-

лись этими обязательствами и искали способа

избавиться от них.

Опасность подстерегала афинскую демокра-

тию и с другой стороны. По самому своему су-

ществу она предполагала развитие в каждом

гражданине способности к самостоятельному

суждению, чувства ответственности перед собой

и согражданами, инициативы и творческих воз-

можностей. «Мы сами обсуждаем наши дейст-

вия или стараемся правильно оценить их, не

считая речей чем-то вредным для дела,— гово-

рит в «Истории» Фукидида вождь афинской де-

мократии Перикл.— Превосходство наше состо-

ит также в том, что мы обнаруживаем и вели-

чайшую отвагу и зрело обсуждаем задуманное

предприятие; у прочих, наоборот, неведение

вызывает отвагу, размышление — нерешитель-

ность». Но дебаты в народном собрании с неиз-

бежным столкновением противоположных мне-

ний, повороты во внешней политике, вызванные

переменами сложившейся ситуации, порождали

мысль об относительности существующих нрав-

ственных и правовых форм, выдвигали на пер-

вое место не слепую веру, а анализирующий

разум. В философской мысли второй половины

V в. до н. э. все настойчивее ощущаются раци-

оналистические тенденции, стремление понять

и объяснить мотивы поведения различных ин-

дивидуумов, составляющих гражданский кол-

лектив. Едва ли не главную роль в этом процес-

се сыграли философы, известные под общим

именем «софистов», т. е. «учителей мудрости»,

чьи интересы лежали преимущественно в обла-

сти общественной практики человека. В своих

учениях софисты отчетливо противопоставляли

природу человека созданным им же самим за-

конам, которые могут быть изменены по его

собственному усмотрению. Устами одного из

основопололшиков софистики — Протагора (ок.

485—415)—повое мировоззрение провозгласи-

ло «мерой всех вещей» не традиционные, непи-

саные, богами установленные нормы, а самого

человека, свободного в своих действиях и от-

ветственного только перед самим собой.

Хотя учение софистов возникло как законо-

мерное следствие развития демократии, пред-

полагавшей рост значения отдельной личности,

практические выводы из него оказались чрез-

вычайно полезными для тех социальных про-

слоек полиса, которые все более тяготились сво-

ими обязательствами перед ним: тезис «чело-

век — мера всех вещей» допускал возможность

отрыва человека от общины, противопоставлял

его коллективу, вносил в этику ощутимые эле-

менты субъективизма и скептицизма по отно-

шению к существующим нормам. Вопрос о со-

отношении поведения человека с традиционной

полисной моралью и этикой становился в Афи-

нах второй половины V в. до н. э. значитель-

нейшей нравственной проблемой.

Этические вопросы оставались принадлежно-

стью «чистой» теории до тех пор, пока Афины

пользовались благами мира и преимуществами

своего положения в Греции. Разразившаяся в

431 г. до н. э. Пелопоннесская война, в которой

Афины и их союзники столкнулись с коалицией

других греческих государств, возглавляемых

Спартой, покончила со многими иллюзиями

предшествующих десятилетий. В то время как

афиняне, высаживаясь с кораблей, разоряли

поля и пашни спартанцев, войско противника

совершало набеги на аттическую землю, вынуж-

дая многие тысячи земледельцев искать прибе-

жища в Афинах и с болью в сердце наблюдать

с городских стен за опустошением своих участ-

ков, вырубкой олив и виноградников. Ремеслен-

ники и торговцы богатели; крестьяне разоря-

лись. Лучше всего чувствовали себя в такой об-

становке политические авантюристы, которые,

пользуясь военным азартом одних и бедствен-

ным положением других, наживались на войне,

увеличивая свое состояние. Обрушившаяся на

город в первые годы войны эпидемия чумы по-

вергла афинян в полное уныние и сильно подо-

рвала их веру в вечную благость богов; дель-

фийское жречество, сочувствовавшее консерва-

тивной Спарте и потому сулившее Афинам

сплошные поражения, тоже не способствовало

сохранению и укреплению веры в божествен-

ный промысел. Конечно, за неполные тридцать

лет, пока шла Пелопоннесская война, афиняне

знали годы передышки и временного подъема,

не обходилось и без отдельных побед, по недол-

говечное классовое единство предвоенных лет

было невозвратимо нарушено. Острые социаль-

ные и идеологические противоречия вскрылись

с полной очевидностью, и даже неимоверное

напряжение всех сил не смогло спасти Афины

в 404 г. до н. э. от столь сокрушительного пора-

жения, что иод угрозой оказалось само сущест-

вование демократического строя. Восстановлен-

ная к 401 г. демократия была уже мало чем

похожа на свою предшественницу середины

V в. до п. э.: ее социальная база — мелкие не-

зависимые землевладельцы — оказалась подо-

рванной, традиционные моральные нормы — за-

бытыми, вера в справедливость божественного

управления миром никого больше не удовлет-

воряла.

ГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА (V—IV ВВ. ДО H. Э.). ПОЭЗИЯ

345

Весь IV век прошел в Афинах под знаком на-

зревающего кризиса демократического полиса:

распад Морского союза лишил Афины тех до-

ходов, 'на которые в V в. до н. э. удавалось под-

держивать сносный уровень существования

беднейших граждан, местные же богачи все

решительнее отказывались оплачивать рабо-

владельческую солидарность из своего кармана

и мечтали о приходе к власти «сильного» чело-

века, способного укрепить положение зажиточ-

ных слоев. В широких массах свободных афи-

нян безразличие и апатия в политических воп-

росах сменили былую заинтересованность в

судьбе государства; деклассированная беднота

стала искать средства к существованию за пре-

делами родного города, поставляя кадры наем-

ников даже персидским сатрапам. В этих усло-

виях Афины не могли оказать серьезного со-

противления возвышающейся Македонии, и их

поражение в битве при Херонее (338 г. до н. э.)

не только означало потерю ими политической

независимости, но и предвещало конец всего

аттического периода древнегреческой культуры.

Интенсивность общественного развития, сло-

жность и глубина нравственных проблем, воз-

никших перед человеком, поставили уже в на-

чале V в. до н. э. новые задачи перед литерату-

рой. Не только героический идеал, созданный

эпосом, но и моральные постулаты хоровой ли-

рики с ее ориентацией на врожденную доблесть

не могли больше удовлетворять» этические за-

просы широких кругов афинского демоса, про-

будившихся для сознательного участия в управ-

лении государством. Недостаточной оказыва-

лась и назидательная программа, выработанная

еще в начале VI в. до н. э. в элегиях-поучениях

Солона. Проблема индивидуального поведения

в его соотношении с некими объективными си-

лами, существующими вне человека, могла быть

поставлена только принципиально новым жан-

ром, который сделал бы поступки и размышле-

ния своих героев достоянием всей гражданской

общины. Таким н^анром стала в Афинах V в. до

п. э. трагедия, и ее развитие в течение этого

столетия отразило становление, расцвет и кри-

зис афинской демократии и неразрывно свя-

занного с ней полисного мировоззрения.

С падением творческого потенциала демокра-

тии изменяется соотношение между жанрами

художественной литературы. Трагедии еще про-

должают ставить на протяжении всего IV в. до

н. э. (известно свыше 40 имен драматургов), но

от этого времени не сохранилось ни одного про-

изведения. Первенствующее положение зани-

мает теперь ораторская проза, тесно связанная

со злободневными политическими вопросами и

обязанная своим оформлением в самостоятель-

ный жанр софистам: именно они создали науку

Погребальный кратер афинского некрополя

Ок. сер. VIII в. до н. э.

Афины. Национальный музей

убеждения — риторику, открыв в слове новые

источники экспрессии и новые способы психо-

логического воздействия на слушателей. Под

несомненным влиянием софистов складывается

также философский диалог, представляющий

самостоятельный художественный интерес как

стилем изложения, так и своеобразными спосо-

бами характеристики участников беседы. В не-

посредственной связи с развитием прозаичес-

ких жанров находится разработка теории худо-

жественной речи, основы которой были заложе-

ны еще в V в. Горгием; в IV в. она получает

обстоятельную разработку в трудах Аристотеля

и его научной школы. К этому же времени от-

носятся первые дошедшие до нашего времени

памятники европейской эстетической мысли:

ряд диалогов Платона и трактат Аристотеля

«О поэтическом искусстве» («Поэтика»).

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ

И ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Вопрос о происхождении древнегреческой тра-

гедии принадлежит к числу наиболее сложных,

в истории античной литературы. Одна из при-

346

КЛАССИЧЕСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕГО

хМИРА

чин этого состоит в том, что сочинения антич-

ных ученых, живших в V в. до н. э. и, вероят-

но, располагавших какими-то еще более древ-

ними документами, в частности произведения-

ми первых трагических поэтов, до нас не до-

шли. Наиболее раннее свидетельство принадле-

жит Аристотелю и содержится в главе IV его

ч<Поэтики». Более поздние античные источники

далеко не во всем согласны с ним и часто при-

водят такие версии (например, Гораций в

«Поэтике»), самое происхождение которых

нуждается в дополнительных разысканиях. По-

этому среди ряда исследователей существует

скептическое отношение к сообщениям Аристо-

теля и делаются попытки объяснить происхож-

дение трагедии, минуя его данные. Однако ре-

зультаты таких реконструкций редко выдержи-

вают серьезную критику, и свидетельства Ари-

стотеля следует признать все же заслуживаю-

щими наибольшего доверия.

«Возникши первоначально из импровизаций...

ют зачинателей дифирамбов, трагедия разрос-

лась понемногу... и, подвергшись многим изме-

нениям, остановилась, достигнув того, что ле-

жало в ее природе,— читаем мы в «Поэтике»

(гл. IV).— Речь из шутливой поздно сделалась

серьезной, так как трагедия возникла из пред-

ставления сатиров».

Дифирамб, к которому Аристотель возводит

начальную стадию трагедии,— это хоровая

песнь, составлявшая неотъемлемую часть куль-

та Диониса, вегетативного божества, воплотив-

шего в себе представления первобытного чело-

века о зимнем умирании и весеннем пробужде-

нии природы. В этом отношении религия Дио-

ниса — близкая параллель религии ближнево-

сточных божеств, таких, как египетский Осирис

или финикийский Адонис. Во всех случаях ри-

туал, носивший первоначально космический ха-

рактер, включал в себя ежегодную смерть бога

и его воскресение, причем последнее приходи-

лось, естественно, на дни весеннего равноден-

ствия, когда солнце поворачивает к лету, обе-

щая новый урожай. Постепенно Дионис приоб-

ретает также черты зооморфного божества, его

представляют в виде быка, оплодотворяющего

стада, и еще в литературе V в. до н. э. его куль-

товую песнь — дифирамб — называют «гоните-

лем быков». Дионис пользовался особенным по-

читапием среди непосредственных производи-

телей материальных благ — земледельцев, ви-

ноградарей, скотоводов. Это подтверждается

ожесточенным сопротивлением, которое оказы-

вала распространению религии Диониса в

VIII—VTI вв. до н. э. землевладельческая ари-

стократия. Память об этом сохранилась в ми-

фах о попытках некоторых царей изгнать или

заточить в оковы юного бога, вселившего не-

истовство в души людей и вырвавшего их из-

под власти сильных мира сего. В VII—VI вв.

до н. э. культ Диониса стал в руках тиранов од-

ним из орудий идеологической борьбы со зна-

тью. Так, дифирамб пользовался большим успе-

хом в Коринфе во время правления тирана Пе-

риандра. Жившего при его дворе полулегендар-

ного певца Ариона античность считала первым,

кто придал импровизационному дифирамбу ор-

ганизованную литературную форму.

Неизвестно, что представлял собою долитера-

турный, примитивный культовый дифирамб,

послуживший основой для творчества Ариона.

Несомненно, однако, что свидетельство Аристо-

теля о «зачинателях» дифирамбов указывает на

существенную сторону их исполнения: «зачин»

солиста и последующее вступление хора. Такой

«зачинатель» дифирамба мог легко превратить-

ся в первого и пока единственного актера буду-

щей драмы, если бы сочинитель заставил его,

отвечая на вопросы, задаваемые хором, повест-

вовать о каких-нибудь мифических событиях.

Может быть, дифирамб достиг этого уровня уже

в творчестве Ариона. Во всяком случае, досто-

верно известно, что древние называли актера

«ответчиком» и что первым трагическим поэтом

в Аттике они считали Феспида, у которого со-

лист не только запевал, но и говорил, а глав-

ное, надевал по ходу действия различные маски

и платье. Здесь были заложены огромные воз-

можности для дальнейшего развития жанра, и

первоначальную форму трагедии можно пред-

ставить себе как диалог между актером, испол-

нителем ряда небольших речей-повествований,

и хором, откликавшимся на них в своих песнях.

Во время последних актер мог удаляться со

сцены для того, чтобы спустя некоторое время

вернуться в иной маске и одежде, изображая

таким образом- нескольких действующих лиц

поочередно. «Зачинатель» дифирамба превра-

тился в «ответчика», солист стал декламато-

ром.

Что касается хора, задававшего вопросы ак-

теру-ответчику, то наиболее подходящими

спутниками для бога Диониса были так назы-

ваемые «сатиры» — веселые козлоподобные су-

щества, олицетворявшие в ряде областей Гре-

ции производительные силы природы. (В Атти-

ке с ними отождествляли местных демонов пло-

дородия — конеподобных силенов, и в афинском

искусстве V в. до н. э. между сатирами и силе-

нами трудно уловить сколько-нибудь сущест-

венное различие.) Об уже упоминавшемся по-

эте Арионе источники как раз сообщают, что в

качестве исполнителей своих дифирамбов он

выводил сатиров, выступавших со стихотворны-

ми речами. Это значит, что участники хора бы-

ли одеты сатирами, т. е., вероятно, носили козьи