Боголюбов В.М., Васильева М.Ф., Воробьев М.Г. Техника и методики физиотерапевтических процедур: справочник

Подождите немного. Документ загружается.

под действием сил гравитации) и броуновского движения или диф

фузии.

Таким образом, степень дисперсности аэрозоля определяет глуби

ну проникновения и уровень оседания частиц в том или ином отделе

дыхательных путей. Монодисперсные аэрозоли с высокой степенью

седиментации и глубиной проникновения в настоящее время получа

ют с помощью ультразвукового (УЗ) диспергирования. Они отлича

ются высокой степенью стабильности, хорошим уровнем седимента

ции и достаточной глубиной проникновения. Аэрозоли при УЗ спо

собе получения обладают высокой степенью седиментации еще и

потому, что находятся под таким давлением, когда основной посту

пательной силой их движения в дыхательные пути является только

сила самого дыхания. Поэтому для лечебных целей при заболеваниях

легких и бронхов следует использовать аэрозоли высокой и средней

степени дисперсности; при болезнях носоглотки, гортани и трахеи

применяют аэрозоли низкой степени дисперсности. Нужно помнить,

что чем выше скорость движения воздушного раствора, тем меньше

седиментация, а следовательно, - лечебный эффект.

Большие потери лекарственного вещества при ингаляции, кото

рые обусловлены как нестабильностью аэрозолей низкой дисперс

ности, так и недостаточным процессом осаждения аэрозолей высо

кой и средней дисперсности, побудили исследователей к разработке

подходов для устранения этих негативных свойств аэрозолей. Реше

ние было найдено при использовании принудительной подзарядки

аэрозольных частиц униполярным электрическим зарядом с помо

щью индукционного устройства в виде постоянного электрического

поля, создаваемого на выходе аэрозолей из распылительного сопла.

Применение этого устройства в медицинских аэрозольных аппара

тах дало возможность воздействовать на больного частицами лекар

ственного вещества, несущими электрические заряды. Такие аэро

золи называют электроаэрозолями. Электроаэрозоли — это аэродис-

персная система, где частицы аэрозолей обладают свободным элек

трическим зарядом только положительной или только отрицатель

ной полярности. Свободный заряд частиц электроаэрозолей может

достигать порядка от 103 до 106 е3.

Электрический заряд капель аэрозолей в 3 -4 раза превышает

заряд у простых аэрозолей. Такие униполярно заряженные аэрозоли

препятствуют коагуляции капель, в связи с чем повышается устой

чивость аэродисперсной системы. Свободный электрический заряд

в аэрозолях противодействует поверхностному натяжению, а при

достаточно большом заряде частиц может привести к разрушению

капель, увеличивая тем самым дисперсность аэрозолей.

Униполярные аэрозоли равномерно рассеиваются и осаждаются

в дыхательных путях. Процент осаждения электроаэрозолей значи

тельно превышает процент осаждения простых аэрозолей.

Механизм лечебного действия. Терапевтический эффект лекар

ственных аэрозолей достигается их фармакологическими, органолеп

тическими, физико-химическими свойствами и состоянием слизис

той оболочки дыхательных путей, функцией мерцательного эпите

лия, секреторными нарушениями бронхиальных желез, изменения

ми функции внешнего дыхания.

Аэрозоли со слизистой оболочки носа, носоглотки, трахеи, куда

первоначально оседают частицы, всасываются в развитую капилляр-

238

ную и лимфатическую сосудистую сеть в подслизистом слое. В

бронхах всасывание происходит интенсивнее, чем в трахее и наи

более активно выражено всасывание в альвеолах. Вещества, посту

пающие в лимфу, циркулируют некоторое время в легочном круге

лимфообращения и попадают через грудной проток в систему мало

го круга кровообращения, поступая непосредственно в артериаль

ную кровь, лекарственные вещества минуют барьер печени и про

никают во все ткани. Кроме того, густая сеть лимфатических сосу

дов создает условия для концентрации аэрозолей в легочной ткани,

пролонгируя действие препарата при медленном поступлении в

легочный кровоток. Лекарственные вещества в легком слабо мета-

болизируют, мало разрушаются, сохраняя фармакологическую актив

ность.

Реснитчатый эпителий дыхательных путей чувствителен к дей

ствию аэрозолей, и растворы солей, кислот, щелочей, сахаров кон

центрацией более 2% угнетают функцию ресничек мерцательного

эпителия, не обеспечивают эвакуацию слизи и других элементов из

дыхательных путей. Резко кислые и щелочные растворы угнетают

всасывание лекарственных веществ со слизистой бронхиального

дерева, и поэтому ингалировать следует растворы при pH = 6,0—

8,0. Для сохранения активности фармакологических свойств аэро

золей и снижения гиперреактивности рецепторов дыхательного ап

парата температура ингалируемого раствора может колебаться от

30 до 40 °С.

Таким образом, механизм лечебного действия аэрозолей склады

вается из активного рефлекторного влияния на рецепторы верхних

дыхательных путей и легких, локального фармакологического дей

ствия в области оседания их и общего резорбтивного эффекта после

всасывания и концентрации препарата в лимфе, крови.

Лекарственные вещества, применяемые в ингаляционной терапии

и их классификация. В современной физиотерапевтической практи

ке для ингаляционного лечения наибольшее распространение по

лучили следующие фармакологические группы лекарственных пре

паратов: 1) кислоты и щелочи; 2) соли и сахара; 3) минеральные

воды; 4) ферменты; 5) антисептики; 6) антибиотики; 7) фитонци

ды; 8) адреномиметические средства; 10) антигистаминные; 11) кор

тикостероидные препараты; 12) витамины; 13) стимуляторы ЦНС;

14) биогенные амины; 15) масла растительного и животного проис

хождения.

По механизму действия применяемые препараты в аэрозолях

можно разделить на 5 основных групп: 1) муколитические средства

(кислоты, щелочи, соли, сахара, минеральные воды, ферменты);

2) антимикробные препараты (антибиотики, антисептики, фитонци

ды); 3) десенсибилизирующие (антигистаминные, кортикостероидные);

4) бронхолитики (адреномиметические и холинолитические препара

ты); 5) биогенные стимуляторы (витамины, стимуляторы ЦНС, масла).

Ингаляции аэрозолей могут сопровождаться аллергическими

реакциями вплоть до анафилактического шока. Так, передозировка

симпатомиметических средств может привести к симптому «рико

шета» - парадоксальному усилению бронхоспазма и к острой коро

нарной недостаточности. Очень актуален вопрос о влиянии ингаля

ций аэрозолей различных лекарственных препаратов на мукоцили

арный клиренс. Аэрозоль может оказывать как положительное —

239

муколитическое, так и отрицательное действие. Широко применя

ются различные муколитические средства для улучшения экспекто-

рации вязкого эндобронхиального секрета, и часто используют с этой

целью ферменты (трипсин, химопсин). В случаях врожденного или

приобретенного дефицита ингибиторов протеазы в тканях такие ин

галяции могут привести к аутолизу коллагеновых структур межаль-

веолярных перегородок, что может привести к углублению процес

са эмфиземы. Препаратами, обладающими выраженным му колити

ческим действием и исключающим стимулирование процессов ауто

лиза, являются тиоловые производные: ацетилцистеин, мукосольвин,

карбоксиметилцистеин. Их фармакологическое действие заключает

ся в способности разрывать дисульфидные «сшивки» между моле

кулами мукополисахаридов, мукопротеинов и тем самым разжижать

мокроту. Далее, очень важным является влияние аэрозолей на струк

туру аэрогематического барьера.

Показапия: острые и хронические заболевания верхних дыхатель

ных путей, бронхов и легких, профессиональные заболевания гор

тани, верхних дыхательных путей, бронхов и легких, легочный и

внелегочный туберкулез фазы А и Б, острые и хронические заболе

вания среднего уха и околоносовых пазух, респираторные, аденови

русные инфекции в остром и подостром периоде, обструкгивные

синдромы, ларингоспазмы, бронхиальная астма, профилактика ос

ложнений в послеоперационном периоде.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость или аллер

гия к лекарственным веществам, к компонентам ингалируемых

смесей, отсутствие адаптации к необходимому ритму дыхания, спон

танный пневмоторакс или его угроза при заболеваниях легких,

гигантские каверны, распространенная и буллезная форма эмфиземы,

легочно-сердечная и сердечно-легочная недостаточность III степени,

наклонность к спонтанным легочным кровотечениям, гипертоничес

кая болезнь III стадии, церебральный атеросклероз с наклонностью

к нарушениям мозгового кровообращения и последствия этих нару

шений: перенесенный мозговой инсульт, частые приступы преходя

щих расстройств мозгового кровообращения.

Ингаляционные аппараты. Диспергирование лекарственных раство

ров осуществляется преимущественно двумя способами: 1) пневма

тическим с помощью компрессоров поршневого, ротационного или

мембранного типов; 2) ультразвуковым.

При использовании в ингаляторах пневматического способа не

достигается равномерной плотности аэрозоля в воздушной среде,

имеется значительный разброс по величине дисперсности аэрозолей

(полидисперсность), увеличивается объем расходуемого лекарствен

ного раствора, снижается глубина инспирации аэрозоля. В ингаля

тории, оборудованном пневматическими ингаляторами, создается

шум от работающих компрессоров.

Применение механических колебаний ультразвуковой частоты в

ультразвуковых ингаляторах обеспечивает монодисперсность аэрозо

ля, высокую плотность и однородность аэрозольных частиц 1-5 мкм,

обеспечивая стабильность глубокой инспирации, при меньшем объе

ме расходуемого лекарственного раствора.

В настоящее время выпускаются ингаляторы закрытого и откры

того типа. В аппаратах закрытого типа аэрозоль с помощью мунд

штука или маски поступает в дыхательные пути больного. Ингаля-

240

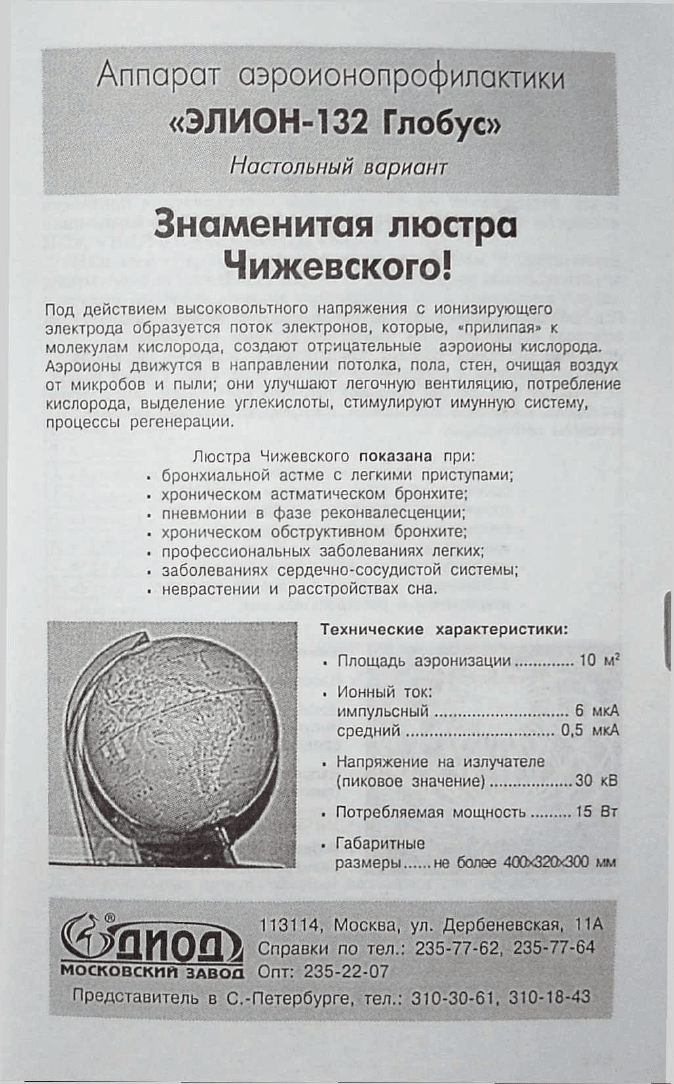

Аппарат аэроионопрофилактики

«ЭЛИОН-132 Глобус»

Настольный вариант

Знаменитая люстра

Чижевского!

Под действием высоковольтного напряжения с ионизирующего

электрода образуется поток электронов, которые, «прилипая» к

молекулам кислорода, создают отрицательные аэроионы кислорода.

Аэроионы движутся в направлении потолка, пола, стен, очищая воздух

от микробов и пыли; они улучшают легочную вентиляцию, потребление

кислорода, выделение углекислоты, стимулируют имунную систему,

процессы регенерации.

Люстра Чижевского показана при:

• бронхиальной астме с легкими приступами;

• хроническом астматическом бронхите;

. пневмонии в фазе реконвалесценции;

■ хроническом обструктивном бронхите;

• профессиональных заболеваниях легких;

• заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

. неврастении и расстройствах сна.

Технические характеристики:

■ Площадь аэронизации,

.........

...10 м3

• Ионный ток:

импульсный ....м.........

......

.

......

6 мкА

средний

.............

0,5 мкА

• Напряжение на излучателе

(пиковое значение)

....

.............30 кВ

• Потребляемая мощность.........15 Вт

• Габаритные

размеры

.....

не более 400x320x300 мм

113114, Москва^ул.: Дербеневская, 11А

йПОШ Справки по тел.: 235-77-62, 235-77-64

м оско вский З А В О Д Опт: 235-22-07

Представитель' в/С.-Петербурге',Чтел.: 310-30-61, 310-18-43

Аппарат аэроионопрофилактики

«ЭЛИОН-132 Глобус»

Настольный вариа нт

Знаменитая люстра

Чижевского!

Под действием высоковольтного напряжения с ионизирующего

электрода образуется поток электронов, которые, «прилипая» к

молекулам кислорода, создают отрицательные аэроионы кислорода.

Аэроионы движутся в направлении потолка, пола, стен, очищая воздух

от микробов и пыли; они улучшают легочную вентиляцию, потребление

кислорода, выделение углекислоты, стимулируют имунную систему,

процессы регенерации.

Люстра Чижевского показана при:

• бронхиальной астме с легкими приступами;

• хроническом астматическом бронхите;

■ пневмонии в фазе реконвалесценции;

■ хроническом обструктивном бронхите;

• профессиональных заболеваниях легких;

• заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

• неврастении и расстройствах сна.

Технические характеристики:

« Площадь аэронизации

.............

20 м

• Ионный ток: м

импульсный....,

......................

" “ д

средний .................................1’5 м-

. Напряжение на излучателе g

(пиковое значение)

...................

Ш

Потребляемая мощность.

Габаритные

,15 Вт

размеры..... не более 4 0 0 x 4 0 0 x 2 2 0 мм

11А

. 113114, М осква].4ул. Д ербеневская t _

j r ‘Справки по тел.; 235-7 7-62, 2 3 5 -7 7 -, t

м о сковский зд во а Опт: 235-22-07

Представитель в С .-П ете рбур ге,'те л.: 310-3 0-61 , 310- 18-43

торы открытого типа, так называемые камерные, предназначены для

заполнения аэрозолем помещения, где находятся больные. Они

используются реже, поскольку для их эксплуатации необходима

большая площадь (2 комнаты), подбор группы больных 5-10 чело

век, которым показан один и тот же лекарственный аэрозоль, на

дежная система эффективной вентиляции, обеспечивающая полный

обмен воздуха после каждой групповой процедуры.

Аппараты закрытого типа пневматического способа генерации

аэрозолей выпускаются в нашей стране как переносного, так и

стационарного исполнения. К ним относят ингаляторы: «Аэрозоль

П-2», «ИПП-03», «ИС-101П», «ИС-101 HIT».

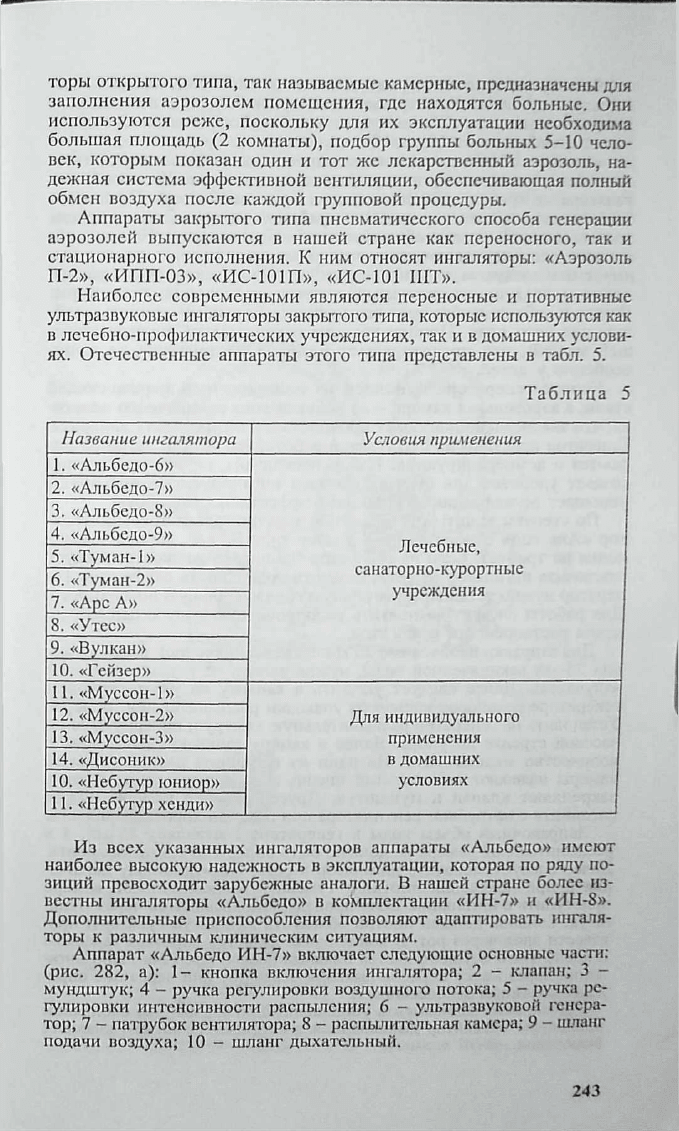

Наиболее современными являются переносные и портативные

ультразвуковые ингаляторы закрытого типа, которые используются как

в лечебно-профилактических учреждениях, так и в домашних услови

ях. Отечественные аппараты этого типа представлены в табл. 5.

Таблица 5

Название ингалятора Условия применения

1. «Альбедо-6»

Лечебные,

санаторно-курортные

учреждения

2. «Альбедо-7»

3. «Альбедо-8»

4. «Апьбедо-9»

5. «Туман-1»

6. «Туман-2»

7. «Арс А»

8. «Утес»

9. «Вулкан»

10. «Гейзер»

11. «Муссон-1»

Для индивидуального

применения

в домашних,

условиях

12. «Муссон-2»

13. «Муссон-3»

14. «Дисоник»

10. «Небутур юниор»

11. «Небутур хенди»

Из всех указанных ингаляторов аппараты «Альбедо» имеют

наиболее высокую надежность в эксплуатации, которая по ряду по

зиций превосходит зарубежные аналоги. В нашей стране более из

вестны ингаляторы «Альбедо» в комплектации «ИН-7» и «ИН-8».

Дополнительные приспособления позволяют адаптировать ингаля

торы к различным клиническим ситуациям.

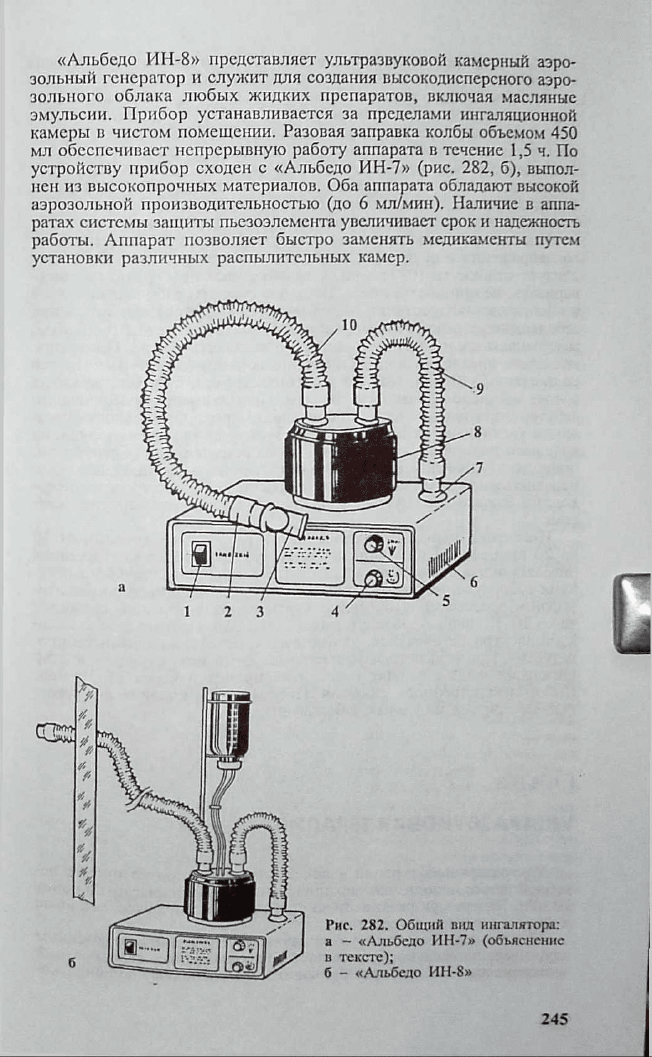

Аппарат «Альбедо ИН-7» включает следующие основные части:

(рис. 282, а): 1- кнопка включения ингалятора; 2 - клапан; 3 -

мундштук; 4 - ручка регулировки воздушного потока; 5 - ручка ре

гулировки интенсивности распыления; 6 - ультразвуковой генера

тор; 7 - патрубок вентилятора; 8 - распылительная камера; 9 - шланг

подачи воздуха; 10 - шланг дыхательный.

243

Являясь универсальным настольным ингалятором, аппарат име

ет регулятор интенсивности распыления, вентилятор с изменяемым

воздушным потоком. Объем, медикамента в распылительной камере

может колебаться от 10 до 100 мл.

«Альбедо ИН-7» устанавливатся не только в лечебно-профилак

тических учреждениях, но и в домашних условиях. Установка ин

галятора не требует дополнительных приспособлений. При нажа

тии клавиши тут же переходит на рабочий режим. Одна заправка

распылительной камеры обеспечивает 5-10 ингаляций. Наличие об

ратного клапана исключает возможность заражения шлангов вы

дыхаемым воздухом, а плавная регулировка интенсивности распы

ления и воздушного потока облегчает проведение процедуры.

Легкая и гибкая трубка дает возможность больному принять удоб

ную для него позу. Прибор комплектуется мягкой нетравмирую

щей маской, что предотвращает болевое воздействие на лицо,

особенно у детей.

Корпус генератора выполнен из полированной нержавеющей

стали, а аэрозольная камера - из небьющегося прозрачного пласти

ка, что значительно повышает прочность и долговечность аппарата.

Генератор практически бесшумен в работе, его детали легко разби

раются и дезинфицируются. Набор нескольких аэрозольных камер

создает удобство для быстрой замены ингалируемого препарата,

упрощает дезинфекцию и повышает эффективность работы.

По степени защиты от поражения электрическим током ингаля

тор «Альбедо» относится ко II классу типа В, т. е. аппарат зазем

ления не требует. Если на генератор пролилась жидкость, следует

отключить ингалятор от сети, осушить поверхность салфеткой. Ге

нератор нужно установить на ровную горизонтальную поверхность.

Для работы следует вскипятить водопроводную воду с целью уда

ления растворенного в ней газа.

Для заправки необходимо 25 мл свежевскипяченной воды. Отме

рив 25 мл вскипяченной воды, нужно залить ее в ультразвуковой

излучатель. Далее следует уложить в канавку на ультразвуковом

генераторе резиновое кольцо из упаковки распылительной камеры.

Установить на генератор распылительную камеру и повернуть ее по

часовой стрелке до упора. Далее в камеру заливают необходимое

количество медикамента. На один из штуцеров распылительной

камеры надевают дыхательный шланг, а на другом конце шланга

закрепляют клапан и мундштук. Другой штуцер камеры нужно

соединить с патрубком вентилятора при помощи короткого шланга.

Заправочный объем воды в генераторе составляет 25 мл, а в

распылительной камере не должно быть более 100 мл медикамента.

Далее следует включить ингалятор в сеть, нажать кнопку включе

ния и при появлении плотного тумана в распылительной камере

приступить к ингаляции. Если процедура производится через мунд

штук, больной должен плотно обхватить м у н д п г г у к губами и про

извести вдох через рот. В конце вдоха делается короткая задержка

и после этого осуществляется плавный выдох через нос. При инга

ляции через маску порядок дыхания через рот или через нос опре

деляется типом заболевания.

Дозировка медикамента устанавливается врачом. По окончании

процедуры ингалятор выключается повторным нажатием клавиши

включения.

244

«Альбедо ИН-8» представляет ультразвуковой камерный аэро

зольный генератор и служит для создания высокодисперсного аэро

зольного облака любых жидких препаратов, включая масляные

эмульсии. Прибор устанавливается за пределами ингаляционной

камеры в чистом помещении. Разовая заправка колбы объемом 450

мл обеспечивает непрерывную работу аппарата в течение 1,5 ч. По

устройству прибор сходен с «Альбедо ИН-7» (рис. 282, б), выпол

нен из высокопрочных материалов. Оба аппарата обладают высокой

аэрозольной производительностью (до 6 мл/мин). Наличие в аппа

ратах системы защиты пьезоэлемента увеличивает срок и надежность

работы. Аппарат позволяет быстро заменять медикаменты путем

установки различных распылительных камер.

Рис. 282. Общий вид ингалятора:

а — «Альбедо ИН-7» (объяснение

в тексте);

б - «Альбедо ИН-8»

245

Методика проведения ингаляций. Медсестра ингалятория должна

ознакомить больного с правилами приема процедуры. Больной дол

жен занять удобное положение лежа или сидя, не отвлекаться и не

разговаривать во время процедуры. Первые 30-60 с дышать ровно,

не форсировать и не углублять дыхание, после адаптации к аэрозо

лю препарата углубление дыхания произойдет самопроизвольно.

Одежда не должна стеснять шею и затруднять дыхание. При появ

лении кашля необходимо уменьшить плотность подачи аэрозоля, дать

больному отдых, восстановить спокойное дыхание и только после

этого перейти на дыхание через мундштук или маску.

Ингаляции можно проводить через 1-1,5 часа после физическо

го напряжения или приема пищи. Закончив ингаляцию, больному

следует отдохнуть 10-15 мин, в течение часа не курить, не разго

варивать, не принимать пищи. Вдох и выдох при заболеваниях носа

и носоглотки осуществлять через нос, без форсирования его, а при

заболеваниях глотки, гортани, трахеи, бронхов следует вдыхать ртом,

задерживать выдох до 2 с и спокойно выдыхать носом. Продолжи

тельность ингаляции при заболевании верхних дыхательных путей

составляет 5-10 мин. При заболеваниях трахеи, бронхов, легких, а

так же при использовании аэрозолей с цеЛью транспульмонального

действия при внелегочных заболеваниях, продолжительность инга

ляции увеличивается до 15-20 мин. Учитывая нарушения функции

внешнего дыхания, сопровождающейся бронхиальной обструкцией,

приводящей к увеличению объема остаточного воздуха, создающего

неравномерное внутриальвеолярное распределение аэрозоля, необ

ходимо создать должную дозу препарата в лимфокровеносной сис

теме.

Ингаляции проводят ежедневно 1-2 раза в день курсами от 10

до 20 процедур. При специфических туберкулезных заболеваниях

ингаляционная терапия проводится 1,5-2 месяца различными груп

пами туберкулостатических препаратов в комбинации с бронхолити-

ческими средствами. Повторные курсы аэрозольтерапии назначают

через 10-12 дней. Аэрозольтерапия совместима в один день с мето

дами электросвстолечения, ультразвуком, водотеплолечебными про

цедурами. При воздействии физическими факторами на грудную клетку

ингаляции чаще проводят после этих процедур через 15-30 мин.

Выбор лекарственного аэрозоля определяют по клиническим изме

нениям при тех или иных заболеваниях.

Глава 17

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ультразвуковая терапия — лечебный метод, при котором с ле

чебной целью используют механические колебания частотой более

20 кГц. Ультразвук оказывает на организм механическое, тепловое

и физико-химическое действие.

Механическое действие ультразвука, обусловленное переменным

акустическим давлением, вызывает микровибрацию, своеобразный

«микромассаж» тканей, что приводит к изменению функционально*

246

го состояния клеток: повышается проницаемость клеточных мемб

ран, усиливаются процессы диффузии и осмоса, изменяется кислот-

но-щелочное равновесие. Тепловое действие ультразвука связано, с

одной стороны, с переходом механической энергии в тепловую, а с

другой - с интенсификацией биохимических процессов. Эндогенное

тепло, образующееся в тканях, распространяется неравномерно, оно

больше проявляется в плотных тканях и в пограничных слоях и

концентрируется на внутренней поверхности мембраны клетки.

Повышение температуры в тканях способствует расширению крове

носных и лимфатических сосудов, изменению микроциркуляции. В

результате этого активируются тканевые обменные процессы, про

является противовоспалительное и рассасывающее действие ультра

звука.

Физико-химическое действие ультразвука является следствием

механического и теплового. В результате повышается активность

ряда ферментов, интенсивность тканевых окислительно-восстанови

тельных процессов, увеличивается митотическая активность клеток,

происходит образование биологически активных веществ. Механизм

терапевтического действия ультразвука многообразен. Он складыва

ется из местных и общих реакций, реализуемых нейрорефлектор-

ным и гуморальным путями. Эти реакции развиваются пофазно и

отличаются длительным последействием.

При правильных дозировках ультразвук оказывает болеутоляю

щее, рассасывающее, противовоспалительное, спазмолитическое,

фибринолитическое действие. Под его воздействием ускоряются

регенеративные и репаративные процессы, повышается возбудимость

нервно-мышечного аппарата, усиливается проводимость импульсов

по периферическому нервному волокну, активируется передача

нервных импульсов в симпатических ганглиях, улучшается трофи

ческая функция тканей.

Аппараты. В настоящее время в лечебной практике имеют распрос

транение несколько видов ультразвуковых терапевтических аппара

тов. На частоте 880 кГц работают и серийно выпускаются «УЗ-Т5»,

«УЗТ-101 Ф» — для общей физиотерапии, «УЗТ-102» — для стомато

логии, «УЗТ-ЮЗ У» — для урологии, «УЗТ-104» — для офтальмологии,

«УЗТ-107», «УЗТ-108 Ф» — для ультразвуковой терапии, «ЛОР-1А»

и «ЛОР-3» для оториноларингологии. Выпускаются и работающие на

частоте 2640 кГц аппараты «УЗТ-ЗМ», «УЗТ-31» - для гинекологии,

«УЗТ-302 Д» — для дерматологии, «УЗТ-ЗОЗ Л» — для оторинола

рингологии, «УЗТ-304 С» - для стоматологии, «УЗТ-305 У» - для

урологии, «УЗТ-ЗОб» - для педиатрии и офтальмологии, «УЗТ-307» -

для ультразвуковой терапии. Серийно выпускаются и работают на

частоте 22-44 кГц низкочастотные ультразвуковые аппараты: «Бар-

винок-Г», «Гинетон», «Тонзиллор». Все они состоят из генератора

электрических колебаний, вмонтированного в пластмассовый кор

пус и ультразвукового излучателя (вибратора) с заложенным в нем

пьезоэлементом (кварц, титанат бария, турмалин). Ультразвуковой

излучатель соединен с генератором специальным кабелем. При эк

сплуатации аппараты устанавливаются на расстоянии 1-1,5 м от

штепсельной розетки и не более 1 м от больного.

Аппарат «УЗ-Т5» («Ультразвук-Т5») смонтирован в пластмассо

вом корпусе. Он имеет клавишное управление, снабжен двумя уль

тразвуковыми излучателями с пьезоэлементом из титаната бария пло

247