Богуславская И.Я. Дымковская игрушка

Подождите немного. Документ загружается.

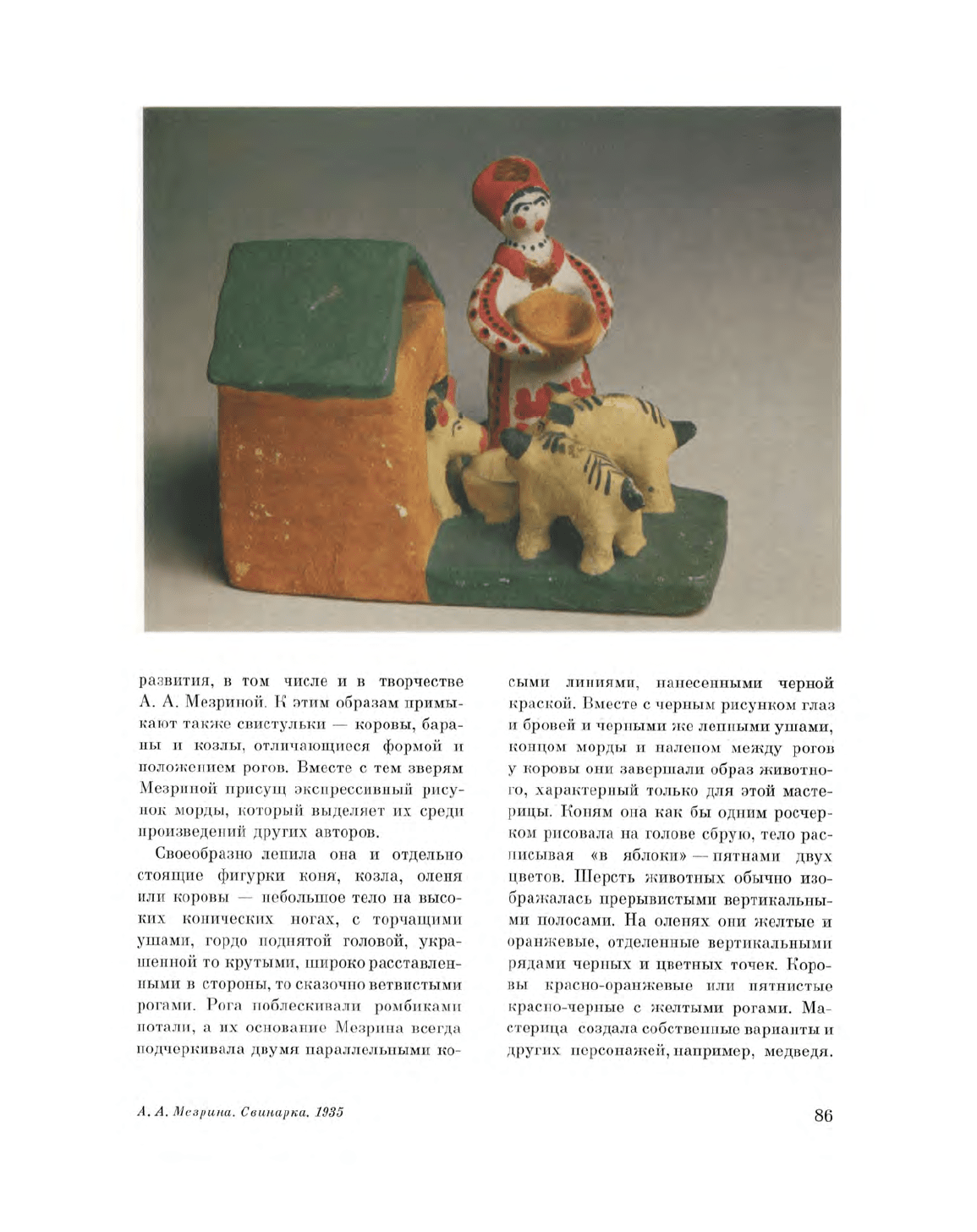

развития, в том числе и в творчестве

А. А. Мезриной. К этим образам примы-

кают также свистульки — коровы, бара-

ны и козлы, отличающиеся формой и

положением рогов. Вместе с тем зверям

Мезриной присущ экспрессивный рису-

нок морды, который выделяет их среди

произведений других авторов.

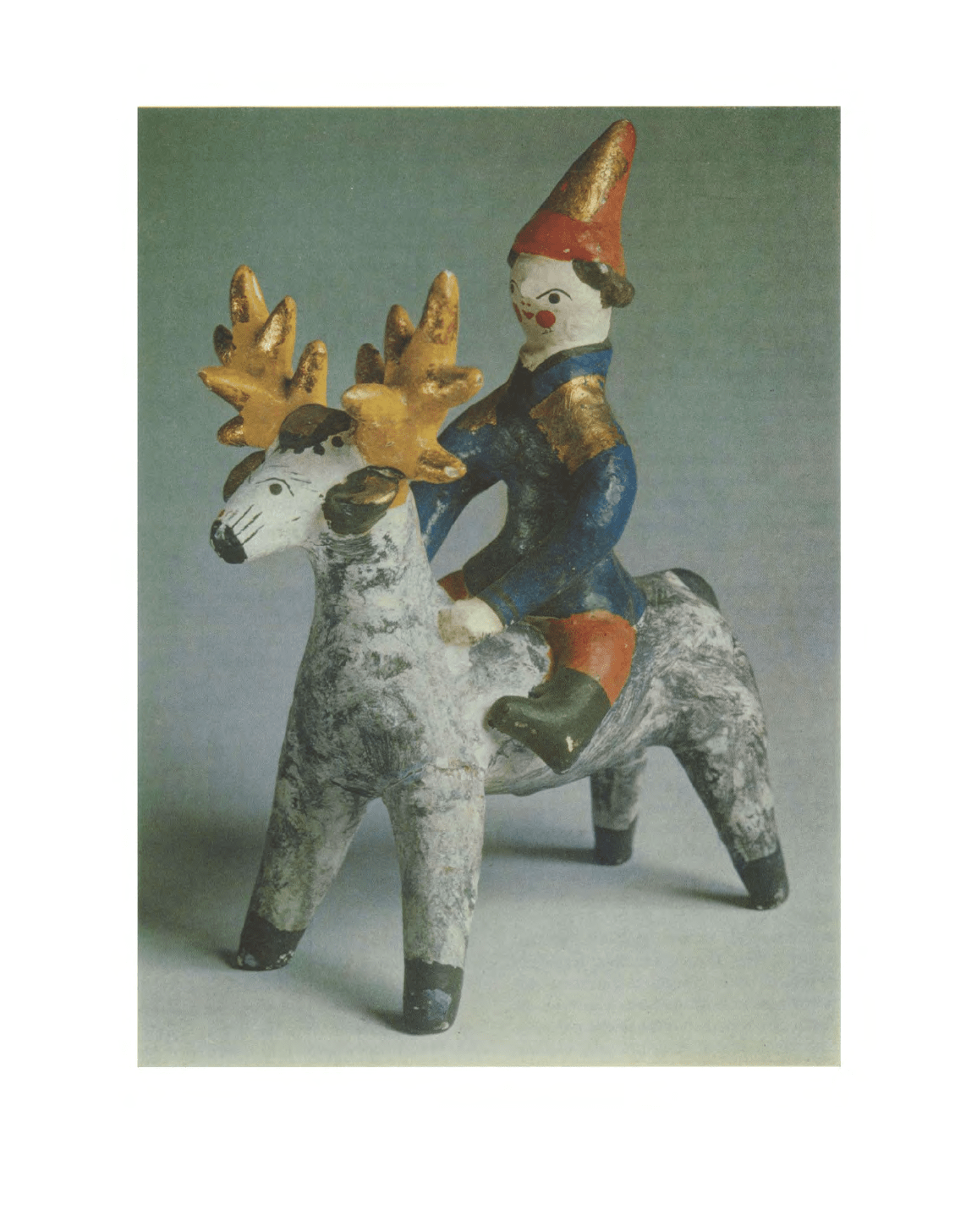

Своеобразно лепила она и отдельно

стоящие фигурки коня, козла, оленя

или коровы — небольшое тело на высо-

ких конических ногах, с торчащими

ушами, гордо поднятой головой, укра-

шенной то крутыми, широко расставлен-

ными в стороны, то сказочно ветвистыми

рогами. Рога поблескивали ромбиками

ттоталн, а их основание Мезрина всегда

подчеркивала двумя параллельными ко-

сыми линиями, нанесенными черной

краской. Вместе с черным рисунком глаз

и бровей и черными яге лепными ушами,

концом морды и налепом между рогов

у коровы они завершали образ животно-

го, характерный только для этой масте-

рицы. Копям она как бы одним росчер-

ком рисовала на голове сбрую, тело рас-

писывая «в яблоки» — пятнами двух

цветов. Шерсть животных обычно изо-

бражалась прерывистыми вертикальны-

ми полосами. Иа оленях они желтые и

оранжевые, отделенные вертикальными

рядами черных и цветных точек. Коро-

вы красно-оранжевые или пятнистые

красно-черные с желтыми рогами. Ма-

стерица создала собственные варианты и

других персонажей, например, медведя.

А. А. Мезрина. Свинарка. 1935 gg

Отношение народа к этому зверю не

было однозначным. Разоряя ульи, зади-

рая скот, а то нападая и па людей, мед-

ведь внушал страх жителям деревень.

Поэтому трактовка его в народном твор-

честве была различной. Подобно сказ-

кам, и в дымковской игрушке медведь

далеко не всегда предстает добродуш-

ным увальнем. У Мезриной всегда тем-

но-коричневый или черный, стоящий в

рост, с палкой, музыкальным инстру-

ментом или каким-нибудь зверем в пе-

редних лаггах, горбатый и неуклюжий,

он словно устрашает своей мрачной си-

лой. Вдоль всего брюха расположены

три ряда цветных горошин. Глаза «про-

колоты» палочкой, что придает морде

свирепое выражение. Нередко такой

медведь или медвежонок изображен ле-

зущим на дерево. Деревья Мезриной

устойчивые, конические, с торчащими от

голого ствола вверх сучьями-ветвями.

Как типичное для народного искусства

изображение части вместо целого, они

создают образ леса.

В виде традиционной свистульки ле-

пила Мезрина фигурку свиньи. С вы-

гнутой спиной, на четырех конических

ногах, с отверстиями для свиста на мор-

де, она компактна и округла. На гладко-

окрашенной желтой поверхности харак-

терные глаза и брови «углом», черные

штрихи-елочки по хребту, чередующие-

ся с ромбиками потали, — таков этот

персонал? у Мезриной. Но если эта иг-

рушка-свистулька имеет связи с дале-

87

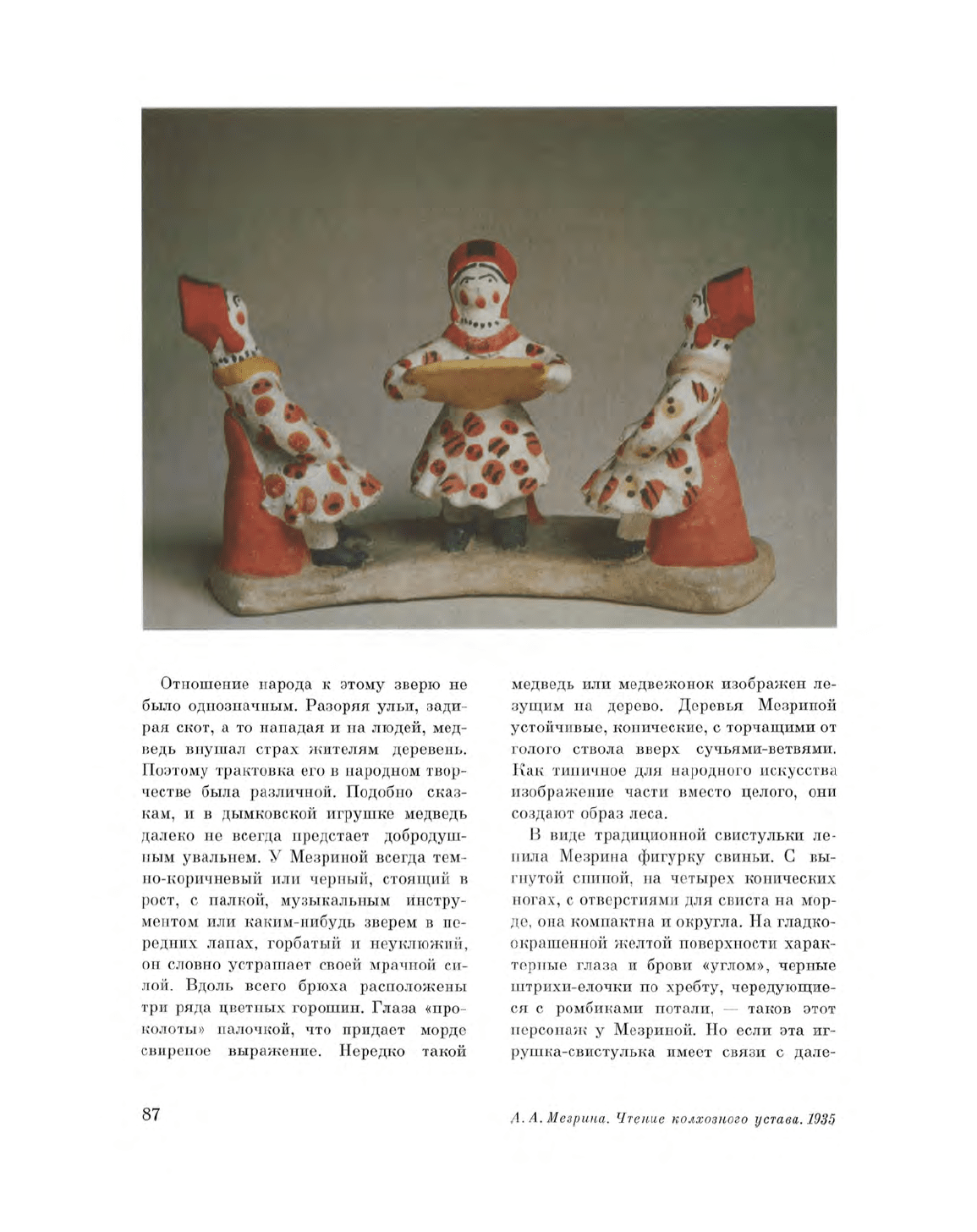

Л. Л. Мезрина. Чтение колхозного устава. 1935

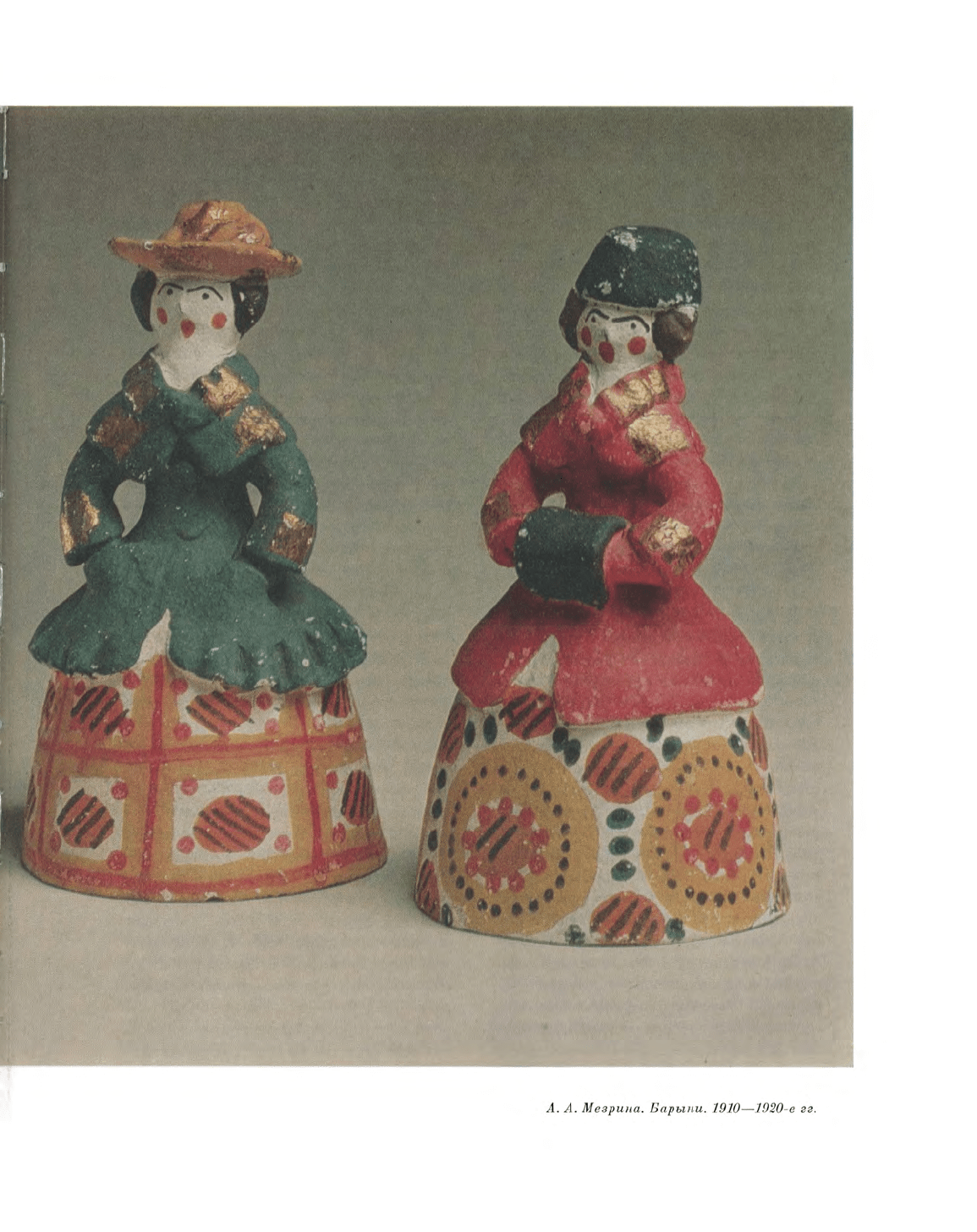

Л. Л. Мезрина. Барыни. 1910—1920-е гг.

ким прошлым, то образ льва явно наве-

ян «стражами ворот» из провинциаль-

ной классической архитектуры. Лежа-

щие львы на пилонах сохранились и в

самой Вятке, и в соседнем городе Сло-

бодском

34

, куда дымковские мастерицы

ездили торговать игрушками. В такой

позе с очеловеченной мордой изобража-

ла льва и Мезрина. Подражая монумен-

тальным скульптурам, она пыталась вос-

произвести моделировку головы, наивно

передавала четырьмя завитыми прядя-

ми его мощную гриву, плетью закину-

тый на спину хвост. Морды львов она

делала двух вариантов: при одинаковой

лепке с щеками-вмятинами глаза рисо-

вала то овалом, то полуовалом с точкой

в середине и торчащими волосками-бро-

вями. Сочетание желтого цвета разной

интенсивности с черным как бы воспро-

изводило природную окраску зверя с

присущей народному мастеру непосред-

ственностью и прямотой.

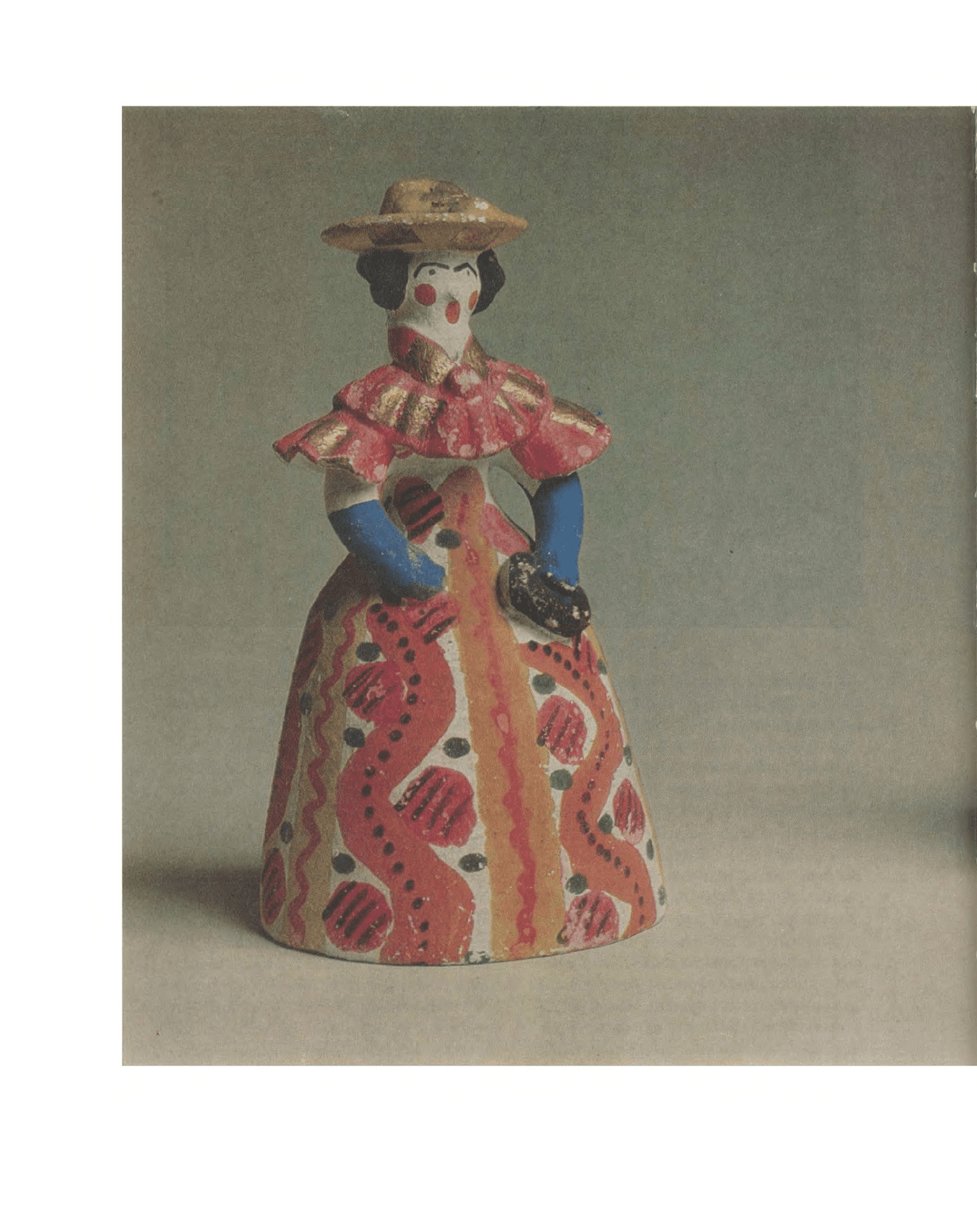

При обобщенности и типичности обра-

зов, свойственных народной игрушке во-

обще и в том числе дымковской, Мезри-

на всегда подчеркивала в каждом персо-

наже самое главное качество, наиболее

характерное и выделяющее его среди

других. Ее барыни — всегда важные,

насупленные, дамы и кавалеры — про-

стодушно-беззаботные, коровы — корот-

коногие, бодливо-упрямые, олени, точ-

но корону, гордо несущие свои ветвис-

тые рога, львы — комично-царственные,

медведи — свирепые и неуклюжие. Впе-

чатления реальной жизни преобража-

лись фантазией мастера в самобытный

мир образов. Как справедливо писал

А. В. Бакушинский, «фантастика и сказ-

ка здесь переплетаются с действитель-

ностью, с острым, безукоризненным и

обобщенным воспроизведением реаль-

ных форм»

35

.

Творчество Мезриной позволяет под-

нять два принципиальных вопроса, важ-

ных для понимания особенностей народ-

ной глиняной игрушки вообще и дым-

ковской в частности. Один из них —

проблема так называемого гротеска или

того элемента комизма, иронии, кото-

рые, как уже упоминалось выше, давали

повод говорить о якобы присущей дым-

ковской игрушке сатире или шаржу.

Проблема гротеска как характерной

формы народной культуры изучена

главным образом для ее словесных и те-

атральных жанров

36

. Объясняется это

тем, что в них гротеск проявляется наи-

более ярко, во всех своих типичных при-

знаках. В народном изобразительном

искусстве гротеск не столь обнажен и

свойствен главным образом глиняной

игрушке. По существу, для народного

искусства эта проблема до сих пор не

изучена. Поэтому мы обратимся к ней

лишь в той мере, какая необходима для

понимания особенностей дымковского

искусства и, в частности, творчества

А. А. Мезриной, наиболее ярко и после-

довательно воплощающей гротеск как

характерную и органичную черту твор-

ческог о метода.

В современной науке принято опре-

делять гротеск как «тип художествен-

ной образности, основанный на фантас-

тике, смехе, гиперболе, причудливом со-

четании и контрасте фантастического

и реального, прекрасного и безобразно-

го, трагического и комического, правдо-

подобия и карикатуры. Гротеск резко

смещает формы самой жизни, создавая

особый гротескный мир, не допускаю-

щий ни буквального понимания, ни

однозначной ( как в аллегории) расшиф-

ровки [...] Гротеск — древний тип об-

разности (присущий уже мифологии и

архаике всех народов)»

37

. Подчеркива-

90

ется, что «гротеску свойственно часто

стремление к предельному обобще-

нию»

38

.

Если соотнести эти определения с

особенностями дымковской игрушки, то,

по-видимому, следует признать, что в

ней черты комизма, гротеска с типич-

ным для него утрированием отдельных

реальных свойств, гиперболизацией, со-

вмещением фантастики и действитель-

ности проистекают не по сознательной

воле художника, а по самой природе на-

родного искусства и присущих ему обоб-

щению и типизации. В игрушке с ее

игровым назначением, по выражению

В. С. Воронова, «внутренней непрактич-

ностью»

39

и участием в народных

праздниках черты гротеска вполне зако-

номерны и объяснимы. Тем более это

относится к дымковской игрушке, веду-

щей происхождение от такого древнего

народного обряда-праздника, как Свис-

топляска. Однако проявляются эти осо-

бенности не в той острой, подчас сатири-

ческой форме, которая отличает другие

фольклорные жанры, а смягченно. Для

дымковской игрушки представляется

более обоснованным говорить о чертах

гротеска, признаках «гротескового сти-

ля»

40

, нежели о гротеске как «одном из

характерных видов типизации»

41

во

всех его особенностях.

В творчестве А. А. Мезриной черты

гротеска ощутимы в изображении лиц ее

персонажей с характерным экспрессив-

ным рисунком. Проявляются они и в

контрасте сопоставления реальности и

фантастики, сочетании фронтальности и

объемности, статичности и движения,

обобщенности, лаконичности и активной

роли метких деталей. Все эти свойства

гротескового стиля роднят дымковскую

игрушку с тульскими фигурками из сло-

боды Большие Гончары

42

, но в последних

гротеск выражен сильнее. Среди дым-

ковских мастериц гротеск, пожалуй, бо-

лее всего присущ творчеству Мезриной.

Вторая общая проблема, касающаяся

дымковской игрушки в целом, связана

с актуальными в современном искус-

ствознании вопросами так называемого

«примитива» или «наивного искусства».

Вопросы эти сложны и требуют специ-

ального изучения. Но обойти их, говоря

о дымковской игрушке, нельзя, тем бо-

лее что некоторые исследователи, в част-

ности А. В. Бакушинский, определяли

ее как «наивный примитив»

43

, а в но-

вом сборнике о проблемах примитива

читаем: «Дымковская игрушка — это не

что иное, как примитив, опустившийся

в крестьянскую среду»

44

.

Следует заметить, что термином «при-

митив» сегодня стали объединять явле-

ния разного содержания и происхожде-

ния. Оставив в стороне «примитивизм»

как направление профессиональной жи-

вописи конца XIX — начала XX века

45

и неверное применение этого термина к

портретному искусству, распространив-

шемуся в свое время в разных городах

и районах русской провинции, а также

в Польше, на Украине, в Белоруссии,

обратимся к так называемому «прими-

тиву» в народном и самодеятельном

творчестве, имеющим более прямое от-

ношение к нашей теме. Корни этих двух

явлений также различны, и связаны они

пе только с новым и новейшим време-

нем или так называемым «городским

фольклором», как утверждают некото-

рые авторы

46

.

На наш взгляд, определение «прими-

тив», а вернее «наивное искусство»,

прежде всего относится к самодеятель-

ному творчеству, непрофессиональному,

создающему свои работы одной лишь

силой природной одаренности

47

. Са-

91

модеятельное творчество во все времена

сопровождало и профессиональное «вы-

сокое», и народное искусство, ориен-

тируясь на традиции того или другого.

Но в силу «личностной» сущности оно

не имеет той национальной, этнической

общности и характерности, которые

свойственны традиционному народному

творчеству. Об этом убедительно пишет

М. А. Некрасова

48

. Она же ставит во-

прос о принципиальном отличии «народ-

ного примитива» от самодеятельного

49

.

Корни примитива в народном искус-

стве, на наш взгляд, заключаются в

большом обобщении и типизации, свой-

ственным искусствам, основанным на

непосредственном наивном восприятии

действительности. Это роднит народное

творчество с детским и отчасти явления-

ми первобытного искусства.

От такого «народного примитива» не-

обходимо отличать проявления древнего

«геометрического стиля»

50

в пластике,

живописи, вышивке и других видах на-

родного искусства, так как обобщение

сочетается здесь с сознательной геомет-

ризацией форм, возникающих в резуль-

тате процесса абстрагирования, который

ни в коей мере не может квалифициро-

ваться как примитив.

Не имеют отношения к примитиву и

произведения народных художествен-

ных промыслов, к числу которых при-

надлежат дымковская игрушка и Горо-

децкая живопись, чаще всего использу-

емые в качестве доказательства влияния

на них культуры города и якобы свя-

занного с ним «примитива»

51

. Как вся-

кий центр народного художественного

ремесла, они обладают определенным

профессионализмом, художественной си-

стемой местного искусства с ее традици-

ями и канонами, закрепленными многи-

ми поколениями мастеров

52

.

Наличие канона в искусстве само по

себе исключает примитив, ибо отражает

профессиональные нормы и законы вы-

разительных средств определенного ви-

да творчества. Однако в периоды обще-

го кризисного состояния промысла, в

случае, когда народный мастер не обла-

дает достаточным профессионализмом

или (как это бывает, к сожалению, еще

и сегодня) его сбивают с традиционного

пути непрофессиональными советами,

в произведениях отдельных мастеров,

работающих в промысле, могут прояв-

ляться черты примитива, упрощенчест-

ва, стилистической аморфности, смеше-

ния условности канона с натурально-

стью и самодеятельным правдоподоби-

ем. В таком случае творчество этого ав-

тора неровно: в одних произведениях

он соблюдает канон, в других — отсту-

пает от него, что также позволяет ви-

деть в этом черты «самодеятельности»,

однако вовсе не присущие промыслу в

целом, ибо традиционное искусство про-

мысла примитивным быть не может.

Нет оснований квалифицировать как

примитив и дымковскую игрушку. Как

можно было убедиться на анализе рас-

смотренных произведений, они создава-

лись в рамках художественной системы

местного искусства, которую каждый ав-

тор интерпретировал в меру своих спо-

собностей и индивидуальности. Никто

«сверху» не спускал примитив в дым-

ковскую игрушку. Это искусство типич-

но крестьянское по существу выражен-

ного в нем мировоззрения, а не по ха-

рактеру сюжетов, отражающих жизнь

провинциального города. Конечно, оно

испытало влияние города и его культу-

ры, в частности, фарфоровых статуэток,

но это было воспринято и переработано

в традициях народного творчества и под-

чинено его выразительным средствам.

92

Черты примитива в дымковской иг-

рушке имели место у отдельных масте-

риц, нарушавших каноны, в особенно-

сти в лепке. Творчество же А. А. Мезри-

ной — свидетельство яркого таланта,

выразившего принципы местного искус-

ства в столь индивидуальной форме и

владевшего его канонами так глубоко и

органично, что даже в преклонном воз-

расте, отвечая на запросы времени, она

не отступила от высокого уровня своего

мастерства.

Требования новой тематики, прибли-

жавшей игрушку к современности, не

могли остаться без внимания. В 1935

году А. А. Мезриной был создан ряд

произведений, отразивших новые тен-

денции: «Чтение колхозного устава»,

«Хозяйка», «Детский сад на прогулке»,

«Свинарка», «Автомобиль», «Лыжница»

и другие. Большинство из них выполне-

ны в канонах дымковского искусства.

Так, «Чтение колхозного устава» и по

композиции, и в образном решении

представляет собой вариант «гостей»

или «музыкантов», а «Детский сад на

прогулке» по существу повторяет ком-

позицию «Гусятницы». Раскраска фигу-

рок с ограниченным использованием

орнамента не должна была отвлекать от

содержания сюжета. Таким образом, но-

вая тематика в этих произведениях во-

площена традиционными выразительны-

ми средствами. Менее удачны «Лыжни-

ца» и особенно «Автомобиль»: здесь ав-

тор воспроизводил в глине промышлен-

ный образец, что не могло не сказаться

на результате — эти работы тяжеловес-

ны и примитивны.

А. А. Мезрина до последних дней сво-

ей жизни была верна принципам дым-

ковского искусства, старалась понять и

освоить новые требования, которые

предъявляло время. Ее творчество во

многом определило дальнейшие пути

развития промысла. Вместе с тем по-

следние произведения старейшей масте-

рицы отражают сложности и противоре-

чия развития дымковской игрушки

1930-х годов.

1930-е годы.

Е. А. КОШКИНА, Е. И. ПЕНКИНА