Цукер А.И. Микаэл Таривердиев

Подождите немного. Документ загружается.

йейных стйхоё ко^йозйтор выстраивает Целостное Поэти-

ческое «либретто» (этот принцип, всякий раз индивидуаль-

но преломленный, станет характерным и для последующих

циклов Таривердиева). Все части этого «либретто» прони-

зывает единая, сквозная идея, и, что особенно важно, в

них слышится голос одного героя. Героем же этим оказы-

вается сам поэт

—

Владимир Маяковский. Здесь смыкают-

ся художественные замыслы цикла Таривердиева и Пате-

тической оратории Свиридова при всем жанровом и тема-

тическом отличии этих произведений.

Создание поэтической концепции цикла

—

это лишь одна

сторона вопроса. Другая состоит в достижении подлинного

музыкально-поэтического синтеза. И здесь Таривердиев ре-

шает две тесно связанные друг с другом задачи: первая

из них заключается в предельно чутком и детальном сле-

довании за поэтическим текстом, раскрытии его многочис-

ленных смысловых, структурных, синтаксических особен-

ностей, характера произведения; вторая же предполагает

известную самостоятельность музыкального «ряда», кото-

рый своими собственными средствами дает обобщение

центральной идеи произведения. Обратимся с этой точки

зрения к конкретному анализу отдельных романсов.

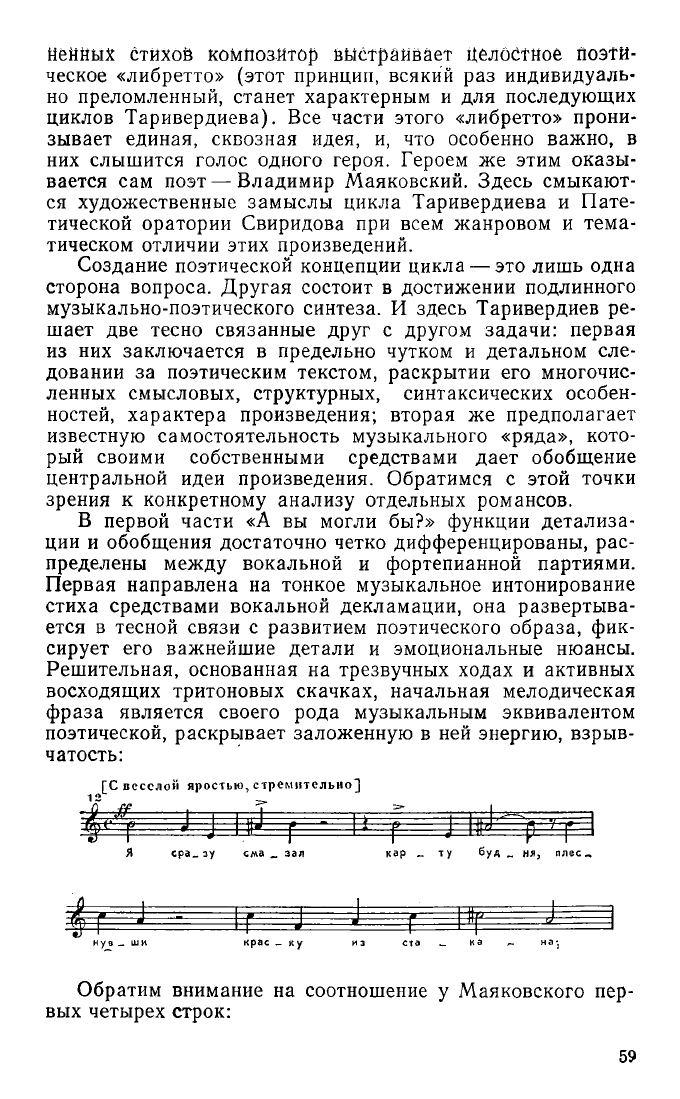

В первой части «А вы могли бы?» функции детализа-

ции и обобщения достаточно четко дифференцированы, рас-

пределены между вокальной и фортепианной партиями.

Первая направлена на тонкое музыкальное интонирование

стиха средствами вокальной декламации, она развертыва-

ется в тесной связи с развитием поэтического образа, фик-

сирует его важнейшие детали и эмоциональные нюансы.

Решительная, основанная на трезвучных ходах и активных

восходящих тритоновых скачках, начальная мелодическая

фраза является своего рода музыкальным эквивалентом

поэтической, раскрывает заложенную в ней энергию, взрыв-

чатость:

[С веселой яростью,стремительно]

Я сра_зу сма _ зал кар „ ту буд _ ня, плес „

нув _ ши крас _ ку из ста _ ка _ на-,

Обратим внимание на соотношение у Маяковского пер-

вых четырех строк:

59

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

Я показал па блюде студни

косые скулы океана.

В первой и второй строках излагается основной тезис,

третья и четвертая являются его развитием, динамическим

вариантом. Основной акцент при этом падает на последнее

слово четвертой строки

—

«океана», которое наиболее ост-

ро противостоит «карте будней». Следуя поэтической ло-

гике, Таривердиев выстраивает логику музыкальную. И у

него вторая фраза является динамизированным вариантом

первой, воспроизводит ее мелодический рельеф, но на но-

вом высотном уровне (на тон выше), и подобно тому, как

у Маяковского в ней подчеркивается последнее слово;

благодаря синкопе и ритмическому расширению оно ста-

новится трехударным (акцент падает на первый, третий и

четвертый слоги

—

«о-ке-а-на»):

Я по _ ка _ зал на блю _ де

студ_ ня ко _ сы_ е ску _ лы о _ kq _ а _ НА

Точно также в следующей фразе выделяется слово

«губ». Небезынтересная подробность: мы располагаем за-

писью чтения этого стихотворения Э. Гариным, который

не раз слышал его в исполнении самого Маяковского и, по

мнению очевидцев, наиболее близок авторской манере про-

изнесения, и в этой записи слова «океана» и «губ» также

выделяются повышением интонации и замедлением темпа.

Кульминационный момент стихотворения

—

обращение-вы-

зов: «А

вы

ноктюрн сыграть смогли бы?». Маяковский обо-

собляет его даже графически: на протяжении всего стихо-

творения он придерживается традиционной записи, здесь

же вводит «лесенку». И у Таривердиева эта фраза ярко

выделена — она дается вне ритма, в подчеркнуто разговор-

ной манере.

Кстати, о «лесенке» Маяковского, представляющей со-

бой деление стихотворной строки на строчки более корот-

кие. О значении этого приема писали многие исследовате-

ли стиля поэта; все они указывали, что Маяковский, вво-

дя, таким образом, дополнительные цезуры, стремился обо-

собить, выделить отдельные слова и словосочетания и уси-

лить тем самым их смысловую весомость. «Лесенка» ста-

60

новилась своеобразным руководством при чтений его Сти-

хов. Об этом писал В. Яхонтов: «Разбивая строчку, Мая-

ковский хочет дать понять, что существует известная про-

тяженность самого слова

—

исполнительская протяжен-

ность, то есть он, будучи прекрасным исполнителем своих

стихов, слушал свое слово звучащим. И существует изве-

стная пауза между словами. Иногда пауза длиннее, иног-

да короче, но всегда его слова живут просторно»

1

.

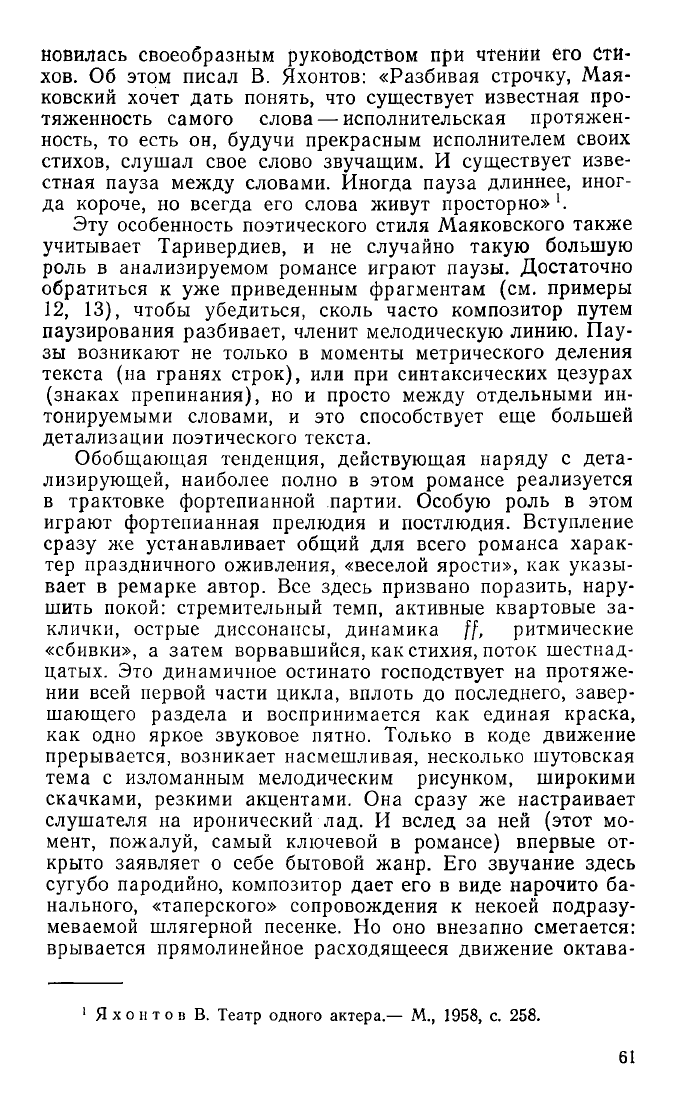

Эту особенность поэтического стиля Маяковского также

учитывает Таривердиев, и не случайно такую большую

роль в анализируемом романсе играют паузы. Достаточно

обратиться к уже приведенным фрагментам (см. примеры

12, 13), чтобы убедиться, сколь часто композитор путем

паузирования разбивает, членит мелодическую линию. Пау-

зы возникают не только в моменты метрического деления

текста (на гранях строк), или при синтаксических цезурах

(знаках препинания), но и просто между отдельными ин-

тонируемыми словами, и это способствует еще большей

детализации поэтического текста.

Обобщающая тенденция, действующая наряду с дета-

лизирующей, наиболее полно в этом романсе реализуется

в трактовке фортепианной партии. Особую роль в этом

играют фортепианная прелюдия и постлюдия. Вступление

сразу же устанавливает общий для всего романса харак-

тер праздничного оживления, «веселой ярости», как указы-

вает в ремарке автор. Все здесь призвано поразить, нару-

шить покой: стремительный темп, активные квартовые за-

клички, острые диссонансы, динамика ff, ритмические

«сбивки», а затем ворвавшийся, как стихия, поток шестнад-

цатых. Это динамичное остинато господствует на протяже-

нии всей первой части цикла, вплоть до последнего, завер-

шающего раздела и воспринимается как единая краска,

как одно яркое звуковое пятно. Только в коде движение

прерывается, возникает насмешливая, несколько шутовская

тема с изломанным мелодическим рисунком, широкими

скачками, резкими акцентами. Она сразу же настраивает

слушателя на иронический лад. И вслед за ней (этот мо-

мент, пожалуй, самый ключевой в романсе) впервые от-

крыто заявляет о себе бытовой жанр. Его звучание здесь

сугубо пародийно, композитор дает его в виде нарочито ба-

нального, «таперского» сопровождения к некоей подразу-

меваемой шлягерной песенке. Но оно внезапно сметается:

врывается прямолинейное расходящееся движение октава-

1

Яхонтов В. Театр одного актера.— М., 1958, с. 258.

61

мй, захватывающее широчайший диапазон и завершающее-

ся звуковой «кляксой»:

И в этом контрасте заключена главная мысль произве-

дения, его основной конфликт, заложенный в начальном

поэтическом посыле (выплеснувшаяся на карту будня крас-

ка), но решенный чисто музыкальными средствами, данный

как самостоятельное музыкальное резюме-обобщение. На-

личие подобных резюме станет характерной чертой многих

вокальных сочинений Таривердиева как в романсовом, так

и в песенном жанрах.

Во второй части цикла «Кое-что про Петербург» функ-

ция образного обобщения также преимущественно отдана

партии фортепиано, и главную роль здесь играют фактур-

но-гармонические приемы: они призваны создать единую

атмосферу умиротворенной тишины, поэтизированной пей-

зажности. В связи с этим избирается круг средств, имею-

щих одновременно выразительную и изобразительную на-

правленность. Достаточно явственно проступающие жанро-

62

вые признаки колыбельной, мягкое, зачарованное покачи-

вание, статуарная застылость аккордовых вертикалей, то-

никальность, статика гармонического развития, чередова-

ние неразрешенных и не требующих разрешения альтери-

рованных септ- и нонаккордов

—

все создает тонкий, пей-

зажный колорит несколько импрессионистского характера,

заставляющий вспомнить туманные, чуть-чуть расплывча-

тые образы и видения в «Прелюдиях» Дебюсси:

КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

(„слезают слёзы с крыши в трубы")

На это же направлены красочные тонально-гармониче-

ские сопоставления. Уже в приведенном примере ощуще-

ние зыбкого мерцания возникает благодаря мобильной

смене далеких тональностей: си мажора и ля минора.

63

В дальнейшем эта световая игра становится еще более бо-

гатой: сменяя друг друга, следуют трезвучия си мажора,

до-диез минора, ля минора, си-бемоль минора, до минора,

ре-бемоль мажора и вновь си мажора, и все на протяжении

каких-то шести тактов. Хоральная фактура еше больше

приковывает внимание к соотношению гармонических вер-

тикалей.

Вокальная партия, как и в предшествующем романсе,

выполняет задачу интонационно и ритмически чуткого до-

несения поэтического текста и поначалу представляет со-

бой рсчитацпю несколько псалмодийного характера. Одна-

ко постепенно и в пей выкристаллизовывается обобщающий

мелодический образ. На словах «воткнули каменные сос-

ки» линия становится более гибкой, распевной, а на слове

«блюдо» возникает даже маленький вокализ. Окончательно

же сформировавшееся мелодическое построение возникает

в фортепианном заключении (еще один пример роли фор-

тепианной постлюдии в таривердиевской вокальной ми-

ниатюре) в виде выразительного наигрыша, постепенно

затухающего, создающего настроение меланхолического

прощания:

В «Тучкиных штучках» характер музыки резко меняет-

ся, приближаясь к эмоциональному строю первого роман-

са. Здесь вновь царит веселое оживление, неуемная энер-

гия, эксцентричность. Связь ощущается и в интонационном

складе первой и третьей частей (активные трезвучные хо-

ды), и в особенностях сопровождения (гармонически фи-

гурационное движение шестнадцатыми), и в тональном

решении (господство до мажора). Фактором обобщения в

третьем романсе становится открыто проявляющая себя

жанровость. Простота и безыскусственность мелодического

64

рисунка, ясность формы, представляющей собой варьиро-

ванную куплетность, идут от песни. Фортепианное сопро-

вождение с его «подпрыгивающим» движением, острой ак-

центировкой привносит черты танцевальности:

А в кульминации, в конце последнего третьего куплета

возникает еще один жанр

—

миниатюрный гимн-хорал с ти-

пичным для него чисто диатоническим параллельным дви-

жением аккордовых вертикалей. Эта несколько шутливая

торжественность призвана подчеркнуть, акцентировать

центральный образ части, важный в концепции всего цикла

и возникающий, как это часто бывает у Таривердиева,

«под занавес»

—

образ солнца:

65

В стихотворении Маяковского, описывающем забавные

превращения тучек, в озорстве и эмоциональной раскован-

ности тона повествования, в веселых аллитерациях («тучек

четыре штучки»), в рифмах, напоминающих каламбуры,

типа «люди всрблюдик», «сжирав

—

жираф», композитор

не без основания услышал праздничный дух игры, свое-

образного лицедепстза, буффонады и попытался создать

близкую этому атмосферу своими средствами. В увлека-

тельной музыкальной игре слушателя на каждом шагу

подстерегают неожиданности. То вдруг фактура начинает

стремительно «прыгать» из среднего регистра в низкий,

а затем в предельно высокий. То она внезапно замолкает,

и голос без поддержки фортепиано тихо произносит: «тучки

взяли все—и растаяли». То, казалось бы, в самые неожи-

данные моменты скороговорка переходит в мелодический

распев, подчеркивая отнюдь не самые ударные в смысло-

вом отношении слова:

Милый изобразительный штрих: четыре акцента на сло-

ве «четвертая» как бы ведут счет количеству тучек. А. Бал-

тин писал по этому поводу: «Таривердиеву нельзя отказать

в изобретательности, в том, что он находит интересные

приемы. Жаль только, что эти последние выглядят неорга-

нично... Чем вызван, например, длительный распев слова

«четвертая» в романсе «Тучкины штучки»? Трудно понять,

ибо он только мешает восприятию текста»

1

. Действитель-

но, распев как будто бы совсем нелогичен и не на месте.

Но что это была бы за игра, если бы в ней все было в

строгом соответствии с обычными нормами, все заранее

обусловлено, предписано?

Основным же средством создания оживленной сутоло-

ки, динамической изменчивости является ритмическая иг-

ра. Композитор здесь проявляет богатую выдумку и фан-

тазию. Как уже указывалось, «Тучкины штучки» написаны

в варьированной куплетной форме,

и

обновление каждой из

1

Балтии А. Мое мление иное. — Сое. музыка, 1964, N° 9

?

с. 24.

66

Последующих строф достигается, главным образом, введе-

нием нового ритмического варианта. Этот принцип будет

затем широко претворен Таривердиевым в его песнях, где

куплетная природа будет требовать сохранения основного

напева, но в разных куплетах он будет представать в рит-

мически обновленном виде. Сравним для примера анало-

гичный по местоположению музыкальный оборот в каждом

из трех куплетов «Тучкиных штучек»:

20[Живо, весело]

п[Жипо, весело]

Композитор то ритмически продлевает отдельные зву-

ки-слоги, то синкопой смещает акцент, всякий раз внося

новый выразительный нюанс.

Если образная, да и интонационная связь первой и

третьей частей цикла и наличие между ними контрастного

лирического интермеццо второй части позволяет объеди-

ни гь

их в цельную трехчастную композицию, то четвертая

и пятая части образуют свой микроцикл, состоящий из двух

драматических монологов, первый из которых является

своеобразным предыктом ко второму. В то же время чет-

вертый романс «Послушайте» прямо перекликается с пер-

вым, продолжая его не только с точки зрения поэтического

содержания (о чем мы уже говорили), но и музыкально.

И нем вновь основное место занимает декламационность

как средство отображения поэтической манеры Маяковско-

го. Ьолсе того, мелодический строй здесь еще ближе к ес-

тественной речи, а тип интонирования в духе sprechstimme

является чуть ли не главенствующим. Это обусловлено

драматургической ролью романса в цикле как первого дра-

матического срыва, но в еще большей мере связано с осо-

бенностями самого стихотворения. Из всех избранных ком-

67

позитором, otio Наиболее свободно, «разговорно», Рифмы

здесь редки, образуют сложную перекрестную систему, а

поэтому почти не прослушиваются, четкое деление на стро-

фы отсутствует, количество слогов и ударений в строках

произвольно. Б принципе, стихотворение можно было бы

выписать так: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают

—

значит, это кому-нибудь нужно? Значит,

—

кто-то хочет

чтобы они были? Значит, — кто-то называет эти плевочки

жемчужиной?» и т. д.

—

и тогда читатель, не подозревая,

что перед ним поэтическое произведение, воспринимал бы

его как прозаический монолог. Но стихотворение написано

типичной для Маяковского свободной «лесенкой». И если

мы обратимся к его музыкальному прочтению, то заметим,

что композитор паузами точно фиксирует смену поэтиче-

ских строк, иногда вводя С1це дополнительные цезуры. На

первый взгляд, это может показаться формальным отраже-

нием структуры стихотворения, но это не так. За внешним

соответствием стоит стремление решить психологическую

задачу, раскрыть сложную гамму эмоциональных состоя-

ний лирического героя.

Обратим внимание на одно небольшое изменение, вне-

сенное композитором в поэтический текст: вместо «и надры-

ваясь в метелях полуденной пыли» у Маяковского в роман-

се— «и задыхаясь в метелях полуденной пыли». Подобные

вольности крайне редки в произведениях Таривердиева,

и в сноске он тактично указывает на допущенную им за-

мену, а тем самым подчеркивает, что она не случайна.

Слово «надрываясь» несло в себе оттенок некоторой эмо-

циональной истерии, абсолютно чуждой Таривердиеву. Сло-

во же «задыхаясь», напротив, достаточно точно определя-

ло манеру произнесения: прерывистую, возбужденную, ко-

роткими фразами, отражающую состояние крайнего ду-

шевного волнения. Приемом частого паузирования компо-

зитор и стремился передать этот нервный, задыхающийся

характер речи.

Наиболее глубокая цезура в романсе, связанная с самой

долгой паузой и сменой фактуры, возникает после слов:

«клянется, что не перенесет эту беззвездную муку». Она

делит романс на две части, раскрывающие разные эмоцио-

нальные грани, различные психологические повороты в

развитии чувства. В первой части происходит непрерывный

рост напряжения, и, несмотря на дробность вокальной пар-

тии, она складывается в единую линию динамического на-

гнетания, приводящую к сильной, трагической кульмина-

ции отчаяния. Композитор достигает этого целенаправлен-

ным восходящим движением, которое при отсутствии точно

68