Цукер А.И. Микаэл Таривердиев

Подождите немного. Документ загружается.

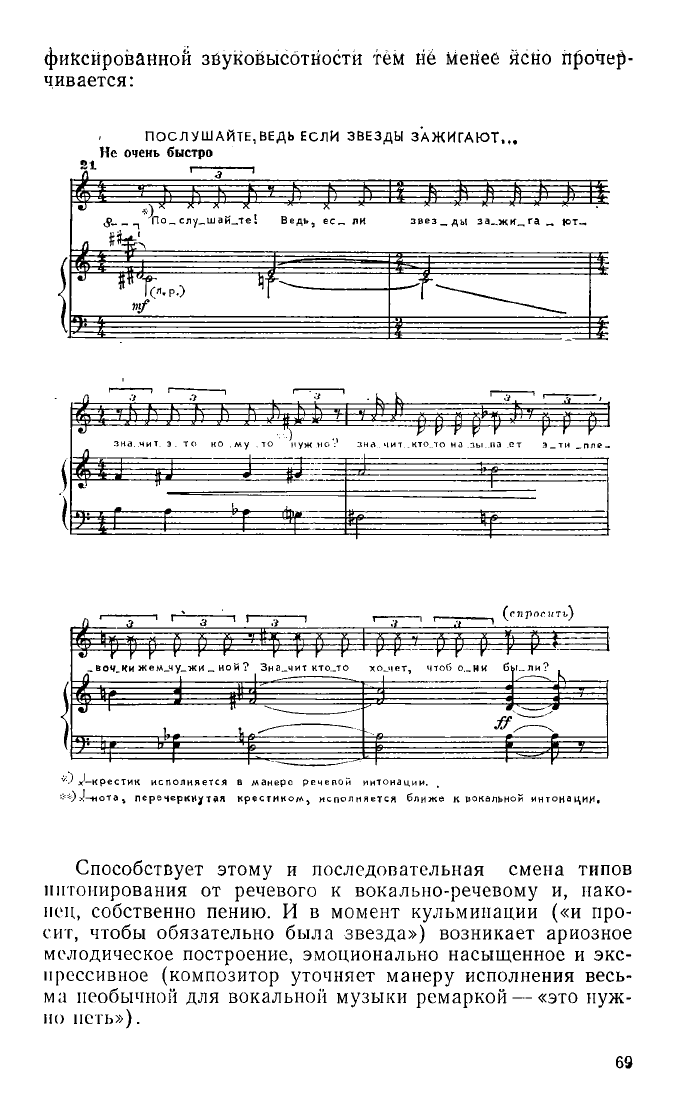

фиксированной звуковысотйости тем не менее ясно прочер-

чивается:

ПОСЛУШАЙТЕ,ВЕДЬ ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ,,.

Не очень быстро

х'-крестик исполняется в манере речепой интонации.

**)>!-нота, перечеркнутая крестико/л, исполняется ближе к вокальной интонаций.

Способствует этому и последовательная смена типов

интонирования от речевого к вокально-речевому и, нако-

нец, собственно пению. И в момент кульминации («и про-

сит, чтобы обязательно была звезда») возникает ариозное

мелодическое построение, эмоционально насыщенное и экс-

прессивное (композитор уточняет манеру исполнения весь-

ма необычной для вокальной музыки ремаркой

—

«это нуж-

но петь»).

69

Во втором разделе романса развитие получает новый

поворот. Его определяет поэтическая фраза: «А после хо-

дит тревожный, но спокойный наружно». Эту же двойст-

венность состояния автор подчеркивает ремаркой: «зады-

хаясь, но стараясь сдерживаться». Здесь вступает в дейст-

вие излюбленный у Таривердиева принцип единовремен-

ного контраста. Вокальная партия в основе своей остается

прежней: те же приемы речитации, та же дробность мело-

дической липни, передающая внутреннюю тревогу, волне-

ние. По в сопровождении возникает сдерживающее, рав-

номерное, как удары сердца, остинатное движение. И в

кульминации, еще более эмоционально яркой, чем первая,

вновь рождается ариозная фраза широкого дыхания, обоб-

щающая все предшествующее мелодическое развитие. В ее

утверждающих интонациях, решительных квартовых ходах

слышится с таким трудом завоеванная, выстраданная

убежденность, вера в жизнь, в свет, в свою звезду:

Появление па гребне динамических волн обобщающих

мелодических построений играет не только образную, но

и важную композиционную роль. Оно способствует преодо-

лению известной деструктивное™, возникающей из-за по-

вышенного внимания к деталям поэтического текста. Этому

же подчинен принцип арки, перекидывающейся от начала

к концу романса. Его последний раздел представляет со-

бой своеобразную зеркальную репризу. В нем возвраща-

ется исходный тематический материал, по в обращенном

виде: вместо восходящей линии вокальной партии дается

нисходящая, противоположную направленность имеет и

хроматическое движение в партии фортепиано, да и дина-

мическое развитие дано «с обратным знаком» (crescendo,

приводящее к ff в начале романса, и diminuendo, завер-

шающееся ррр в коде):

[Не очень быстро]

Так свободный монолог обретает черты цельной, замк-

нутой композиции.

Близкую задачу решает Таривердиев и в последней

части «Вместо письма». Она также представляет собой мо-

нолог сквозного развития с ярко выраженными чертами

театральности (вплоть до чисто сценических ремарок типа:

«спокойнее, взяв себя в руки», «с яростью», «сквозь сжатые

зубы» и т. п.). Только еще большие масштабы, глубина

контрастов, сложность композиции превращают эту лири-

ко-трагическую исповедь в развернутую психологическую

моносцену, которая могла бы стать кульминационной в

опере-драме. Отсюда свободное следование эпизодов, где

каждый отражает какую-то одну грань эмоционального

состояния «героя», а все вместе раскрывают его внутрен-

ние метания, душевную неуравновешенность, внезапные пе-

реходы от отчаяния к нежности, от негодования к безыс-

ходной тоске. Такая психологическая, а соответственно и

музыкальная детализация могли бы привести к дробности,

разорванности композиции, но этого не происходит, и «ви-

ной» тому

—

умение автора создать зоны обобщения, свое-

го рода центры притяжения, к которым устремляется все

развитие и в которых оно находит свой логический итог.

Они возникают в моменты высших кульминаций и при до-

минирующей роли декламационное™ воспринимаются как

небольшие лирико-патетические ариозо. Важно и то, что все

71

В то же время их последовательность отражает общую

динамику развития: рост экспрессии от первой ко второй

кульминации и, напротив, спад, ощущение внутренней ус-

талости, боли^и нежности

— в

третьей. Путь к этим выс-

шим взлетам чувства сложен и тернист. Он представляет

собой долгие, медленные интонационные подъемы с усту-

пами, внезапными падениями, а затем завоеванием новых

мелодических вершин:

[ Медленно]

72

эти кульминационные мелодические образования интона-

ционно близки; это заставляет вспомнить об оперном прин-

ципе лейтмотивности:

ВМЕСТО ПИСЬМА

[Медленно]

Нетрудно замшить, wo л ним.

Ш восхождения ирямо сдоюмшзег начало романса «йо-

слушайте» (см. ярим е-р II), и, таким образом, возникает

связь с mm не только эмоциональная, драматургическая,

ш и интонационная. Кстати, и высшая ^улъмийадая «Вме^

сто письма» также вырастает т квартошлх методических

х-одов в кульмшадии мредшеструющей части и фактически

является аючти дословном -ее цщ'ировашш.

Сквозное развитие чэсущестшяется © финальной част*!

и благодаря дшамике- фортепшалпой флкт^ры. Ома уплот-

няется, «асъица^тея ее гармопи*юское иа«шшение, обостря-

ется дйссояаишость, учащается детже§ре, возникают .ре-

гистровые контрасты, усложняется ритмика. А

©

яредкуль-

мииацшшшй мсжежг в «артии фортепаа^ю ©ошикает пря-

мая реодшисцеидая*из'йер&ого {кшаисаг

oJ[C не сел

o4i

я^остыо, стремительно]

[

Сфемй'гелы1о|

лЛсфвЪзь сжатые -з^б-м)

О смысле этой ремий'йоденвди мы уже говорили, здесь

же сделаем небольшое отступление и скажем в целом о

73

Главном принципе создания ТаривсрДиевьШ музыкальной

целостности циклов, поскольку достигается она особым,

не совсем привычным способом.

В художественной практике прошлого уже сложились

пути, способы достижения единства музыкальной драма-

тургии. Как правило, главный из них

—

принцип симфони-

зации цикла, действующий уже в творчестве романтиков,

а затем продолженный многими композиторами XX столе-

тия. Суть самого принципа заключается в сквозном разви-

тии интонационных сфер, в их взаимодействии, взаимо-

влиянии, трансформации, рождении в результате этого ка-

чественно новых образов.

Таривердиев не стремится симфонизировать вокальный

цикл, его путь в этом смысле отличен. Интонационные свя-

зи, возникающие в его произведениях, имеют иной харак-

тер, они лишены процессуальное™, динамики последова-

тельного роста. Логика музыкального развития в романсах

Таривердиева заключается в том, что эти связи не прочер-

чиваются, а намечаются как бы пунктиром. Они возникают

перед слушателями уже в виде конечного результата, ми-

нуя этап промежуточных преобразований, который компо-

зитор словно сознательно оставляет на долю слушатель-

ской фантазии^ Очень важно отметить, что все эти инто-

национные арки, переклички зиждятся на поэтических свя-

зях: они, как правило, рождаются в моменты текстовых

обобщений, кульминаций, то есть там, где стихи несут наи-

более весомую смысловую нагрузку, дают некий вывод,

осмысление, итог. И точно так же, как намечаются поэти-

ческие параллели и ассоциации, возникают и их музы-

кально-интонационные «знаки», раскрывающие и уточняю-

щие ассоциативно-образный ряд. Подобные аллюзии слов-

но призваны помочь слушателю за отдельными частными

явлениями улавливать их общий смысл, дают возможность

в одном образе увидеть другой, часто скрытый в подтексте,

нередко более сложный и многозначный.

Возвращаясь к последнему романсу цикла, говоря о его

драматургической целостности, необходимо остановиться и

на особенностях его композиции. При кажущемся отсутст-

вии собственно музыкальной логики формообразования,

свббоде, идущей от закономерностей сквозной оперно-теат-

ральной сцены, в нем тем не менее присутствует архитек-

тоническая организованность и стройность. Ромацс пред-

ставляет собой большую трехчастную композицию с сере-

диной разработочного плана и репризой, которая в соот-

ветствии с драматургическим планом значительно динами-

зирована. Момент начала репризы («если бы поэта так из-

74

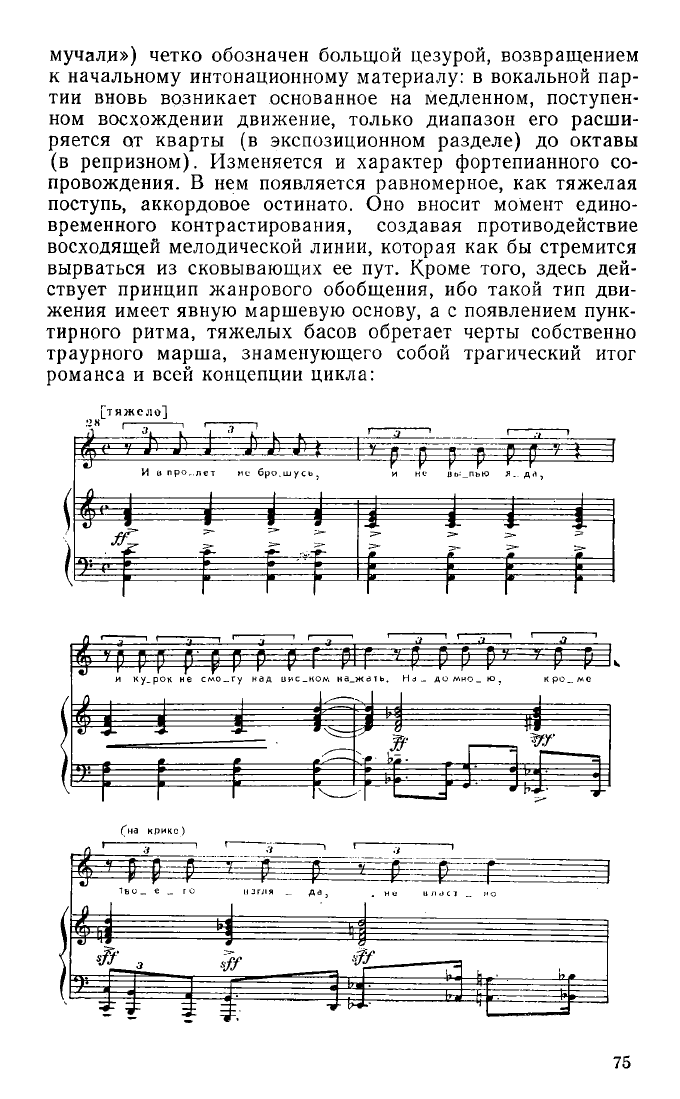

мучалд») четко обозначен больщой цезурой, возвращением

к начальному интонационному материалу: в вокальной пар-

тии вновь возникает основанное на медленном, поступен-

ном восхождении движение, только диапазон его расши-

ряется от кварты (в экспозиционном разделе) до октавы

(в репризном). Изменяется и характер фортепианного со-

провождения. В нем появляется равномерное, как тяжелая

поступь, аккордовое остинато. Оно вносит момент едино-

временного контрастирования, создавая противодействие

восходящей мелодической линии, которая как бы стремится

вырваться из сковывающих ее пут. Кроме того, здесь дей-

ствует принцип жанрового обобщения, ибо такой тип дви-

жения имеет явную маршевую основу, а с появлением пунк-

тирного ритма, тяжелых басов обретает черты собственно

траурного марша, знаменующего собой трагический итог

романса и всей концепции цикла:

[тяжело]

Сна крикс)

75

Цикл на стихи Маяковского стал для Таривердиева

рубежным произведением. Он открывал композитору/путь

ко многим современным поэтам, чье творчество складыва-

лось под сильным воздействием стихов Маяковского, раз-

вивало его традиции. Многое из того, что было/найдено

Таривердисвым в работе над поэзией Маяковского, нашло

свое продолжение затем в разных жанрах. Так, приемы

декламации, принципы отношения к поэтическому слову

претворились в песнях композитора, что в значительной

мере определило их самобытность. Ярко проявившиеся в

цикле черты театральности подготовили искания компози-

тора в области музыкального театра. М. Нестьева писала

в этой связи: «Я позволю себе сказать о сфере, к которой,

как мне кажется, тянется всеми своими качествами инди-

видуальность Таривердиева. Я имею в виду музыкальный

театр. Во всяком случае, основные свойства камерной му-

зыки композитора: зримость, характерность образов, дра-

матургическая четкость формы, отличное чувство ритма и,

конечно, зрелищность

—

все «голосует» за это»

1

. Жизнь

подтвердила справедливость этого прогноза.

Самым же непосредственным продолжением романсов

на стихи Маяковского стали созданные в 60-е годы камер-

но-вокальные циклы на стихи поэтов-современников: Е. Ви-

нокурова, JI. Мартынова, Б. Ахмадулипой. Им и посвящена

следующая глава книги.

НА СТИХИ

СОВРЕМЕННИКОВ

Андрей

ВОЗНЕСЕНСКИЙ:

— Я помню время, когда считалось невозможным

положить на музыку стихи таких поэтов, как Борис

Пастернак, Семен Кирсанов, Евгений Винокуров.

Таривердиев своими сочинениями доказал, что

сложный стих обладает своей богатой музыкально-

стью. Композитор относится к ткани стиха с боль-

шой бережностью. Его грациозная манера не нару-

шает внутренней поэтической логики, но и не дуб-

лирует ее, а всегда дополняет и развивает.

1

Нестьева М. На пороге музыкального театра. — Сов. музыка,

1964, № 8, с. 38.

76

JL Мартынов, E. Винокуров, Б. Ахмадулина, С. Кирса-

нов, Б. Пастернак, А. Вознесенский, Д. Самойлов, Е. Ев-

тушенко— вот далеко не полный перечень современных

поэтов, стихи которых стали основой вокальных сочинений

Таривердиева. Поэты разные, каждый

—

неповторимая ин-

дивидуальность, у каждого свой художественный мир. Но

есть черты, объединяющие их и объясняющие выбор ком-

позитора. Таривердиев сравнительно редко обращается к

стихам, имеющим так называемую «песенную» структуру:

квадратное строение строфы, равномерную метрику, строго

рифмованные строки. Гораздо больше его привлекают сти-

хи со сложной лексикой, часто порывающие с традицион-

ным классическим стихосложением, обладающие свобод-

ной системой рифмовки, а подчас и вообще лишенные ее,

приближающиеся к прозаической речи. Особенно же важ-

на для Таривердиева ритмическая организация стиха; здесь

он отдает предпочтение ритмам, лишенным регулярности,

уравновешенности, острым, подвижным, напряженным.

Приведем признание самого композитора: «Обращаясь к

творчеству поэтов, которые близки мне по духу, я стараюсь

писать музыку на стихи преимущественно со сложной рит-

микой. По-моему, «трудные» стихи дают современному

композитору громадный простор, их можно, если допусти-

мо такое выражение, «оркестровать». Это интереснейшая

задача»

Интерес к «сложной» поэзии, проявившийся уже в

романсах на стихи Маяковского, а затем и в последующих

вокальных циклах, стремление вскрыть ее внутреннюю

музыку, найти соответствующие ее природе собственно му-

зыкальные приемы и средства воплощения

—

все это обус-

ловило искания композитора в области интонационной,

ритмической выразительности, типов вокализации, ком-

позиционных особенностей и в целом способствовало сти-

левому обогащению музыки Таривердиева.

Евгений

ВИНОКУРОВ:

—

Мне нравится путь, избранный Микаэлом

Таривердиевым в его романсах, нравится прежде

всего тем, что композитор смело берется за реше-

ние совсем не легкой задачи. Он избирает стихи

принципиально неромансовые по своему складу,

трудные в музыкальном отношении, близкие прозе

1

Таривердиев М. Из беседы с композитором. — Муз. жизнь,

1978, № 18, с. 19.

и создает на их основе подлинную музыку, стро-

гую и благородную. Композитору словно необходи-

мо ощутить сопротивление материала, и в этом

смысле его можно уподобить поэтам, берущим в

жизни совсем не поэтические явления и гфетворя-

ющим их в истинную, высокую поэзию, и там, где

Таривердиеву удается преодолеть поставленные

перед собой трудности, там, где он ломает им хре-

бет, рождается яркая, наиболее оригинальная му-

зыка. Сложность задачи вознаграждается боль-

шим, настоящим успехом, ибо это успех на нелег-

ких, неисхоженных дорогах.

Еще одно качество стихов, привлекающих Таривер-

диева,— их особая поэтическая емкость, повышенная ин-

формационная нагрузка, уплотненность языка, когда каж-

дое слово оказывается весомым, ударным, становится

важнейшей смысловой единицей, носителем богатой об-

разности, нередко сочетающей в себе сугубо конкретное

и условно-символическое значения. Отсюда пристальное

внимание композитора к деталям поэтического текста,

разнообразие используемых им приемов декламации. Эта

черта, также наметившаяся в цикле на стихи Маяковско-

го и продолженная, по-разпому претворенная в романсах

на стихи современных поэтов, требует в свою очередь от

исполнителей подчеркнуто выпуклой, рельефной подачи

слова.

Зара

ДОЛУХАНОВА:

— Когда я впервые познакомилась с вокаль-

ными циклами Таривердиева, я сразу ощутила в

них сильную, какую-то особенно концентрирован-

ную выразительность, представляющую богатей-

ший материал для камерных певцов. Работая над

его сочинениями, я поняла, что они требуют от

исполнителя речитативного мастерства, умения

донести до слушателя каждое слово. Не случайно

композитор всегда использует совершенные по-

этические тексты. Не владея речитативным даром,

актерскими данными, к его музыке трудно подой-

ти. При этом богатая и тонкая декламационность

не исключает в романсах Таривердиева широкой

мелодической линии, кантилены. Композитор гиб-

ко сочетает эти два типа вокализации, строя на

их соотношении внутреннюю драматургию ро-

манса.

78