Догель В.А. Сравнительная анатомия беспозвоночных. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

Тип

хордовых

371

совокупности ротовой полости и глотки Enteropneusta. От спинной

стенки передней части пищевода

отходит

вперед непарное выпячи-

вание из сильно вакуолизированных клеток — зачаток спинной

струны (нотохорд). Как видно, за исключением наличия нотохорда

и

жаберных щелей, кишечник Pterobranchia обнаруживает одина-

ковый план строения с таковым мшанок.-

В кишечнике самих Enteropneusta особенно бросается в глаза

тенденция к образованию разного рода дыхательных приспособле-

ний,

либо сообщающих кишечник с внешней средой, либо облегчаю-

щих (или некогда облегчавших) прохождение воды вдоль

кишки.

В самом деле, кроме несомненно имеющих

дыхательную

функцию

жаберных щелей глотки, мы находим в пищеводе две серии (перед-

нюю и заднюю) открывающихся наружу канальцев. Кроме того

у части Enteropneusta имеется дорзальный сифон, а если верить

толкованию Р u n n e 11, то иногда и рудименты второго — зад-

него сифона (пигохорд). Можно

думать,

что сифоны, свойственные

многим донным особенно же роющимся животным (Gephyrei, Echiu-

rida, Echinoidea и др.), представляют собой древнее дыхательное

приспособление, впоследствии заменившееся жабрами и принявшее

рудиментарный характер. Если мы теперь припомним, что кишечник

Enteropneusta образует печеночные выросты и нотохорд, то

следует

сказать, что пищеварительный канал представляет здесь очень пла-

стичную и прогрессивную систему органов, таящую в себе многие и

разнообразные потенции к развитию.

ПОДТИП

ОБОЛОЧНИКОВ (TUNICATA)

В этом подтипе соединяются животные весьма различного образа

жизни.

С

одной стороны, сюда относятся первично-плавающие формы,

вроде аппендикулярий, личинок асдидий, для которых предшествую-

щий

плавающему сидячий образ жизни неизвестен. С

другой

сто-

роны,

в состав оболочников

входит

большая группа сидячих асци-

дий; наконец, повидимому, происшедшими от асцидий

следует

счи-

тать некоторые формы

(Pyrosoma,

Salpae), вернувшиеся к свободно-

плавающему образу жизни. Такие изменения в биологии оболочников

безусловно отразились на их пищеварительной системе, хотя основ-

ной

план строения ее одинаков во всем подтипе.

Рот у

всех

Tunicata занимает более или менее терминальное поло-

жение и лишен каких-либо органов размельчения пищи. Рот

ведет

в

глотку,

имеющую, как правило, большие размеры и прорезанную

разным числом жаберных щелей. Проще всего глотка устроена

У

Appendiculariae, где она имеет вид вытянутого в продольном направ-

лении мешка, открывающегося по бокам тела двумя округлыми жа-

берными щелями (рис. 199). По срединной брюшной линии проходит

Довольно короткая бороздка —

эндостилъ,

выстланная несколькими

рядами железистых клеток. У рода

Kowalevskya

эндостиль

отсут-

ствует

и заменяется другим приспособлением (рис. 200). На потолке

а

на дне глотки два ряда крупных эпителиальных клеток приобре-

372

Пищеварительная

система

тают

особенно сильное развитие и в виде

двух

частоколов отграни-

чивают средний отдел глотки от

двух

боковых, прорезанных жабер-

ными

щелями. Палочковидные клетки частоколов покрыты реснич-

ками.

Поступающая в рот вода процеживается

между

палочками

частокола и жаберными щелями,

тогда

как пища

следует

по сред-

нему

участку

глотки в пищевод.

От переднего конца эндостиля

отходят

огибающие глотку кверху

две мерцательные

дуги.

У прочих

Tunicata глотка обладает еще боль-

шими

размерами и занимает боль-

шую часть тела. Наибольшей

сложности строения она достигает

у асцидий. У асцидий ротовой

сифон

ведет

сначала в ротовую по-

лость с расположен-

ным

в ней венчиком

коротких несократи-

мых щупалец. Щу-

пальца образуют род

горизонтальной ре-

шетки,

через кото-

рую процеживается

в

глотку вода. Глот-

ка

имеет вид громад-

ного мешка, подве-

шенного

к ротовому

сифону. Боковые

стенки

глотки про-

низаны

большим ко-

личеством жаберных

щелей, различным

образом расположен-

ных (см. Дыхатель-

ная

система, стр .440).

Брюшная

и спинная

стенки

глотки сплош-

ные,

причем вдоль

брюшной стороны

проходит желобовид-

ный

эндостиль. Стенки жолоба состоят из чередующихся рядов же-

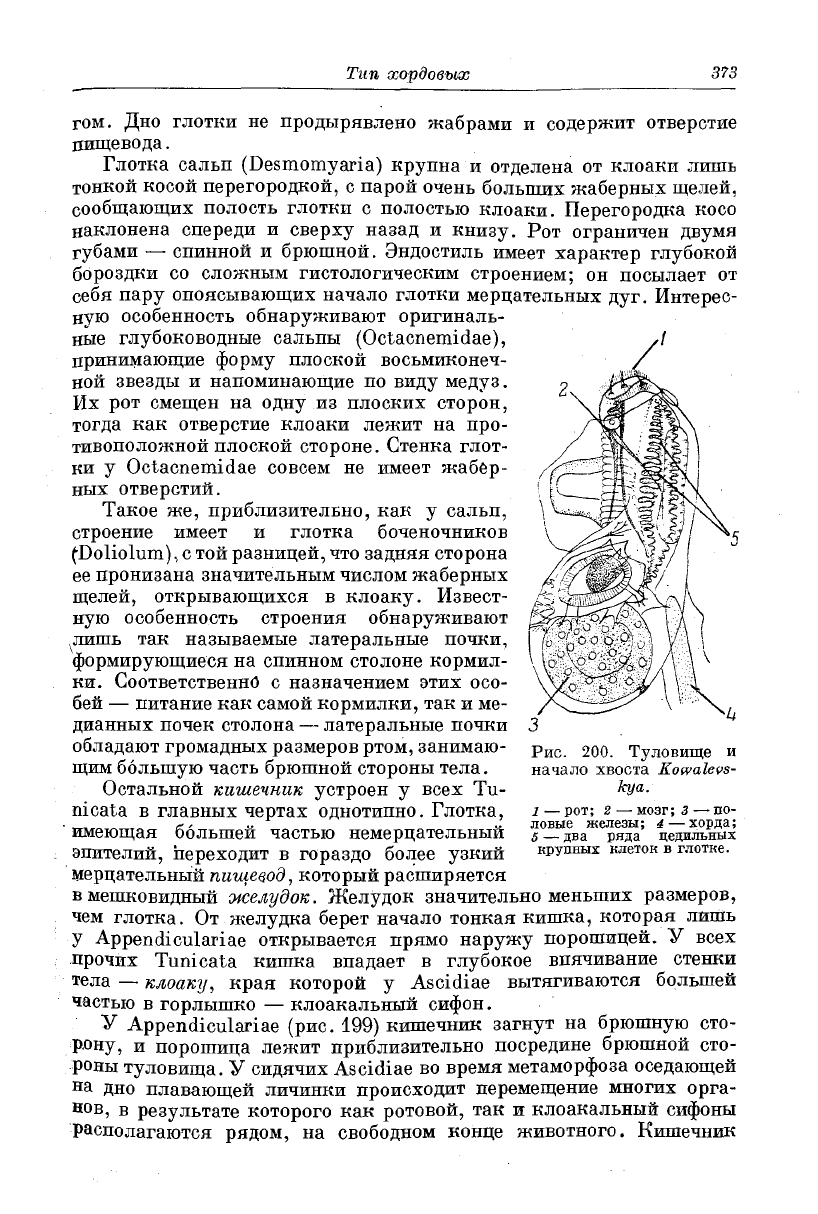

лезистых и мерцательных клеток (рис. 201).

Спинная

медиальная линия глотки занята наджаберной борозд-

кой,

по левому краю которой пробегает спинной гребешок, — сплопИ

ной

или состоящий из отдельных небольших отростков — язычков.

Бороздка

и гребешок выстланы мерцательным эпителием. От перед-'

него конца эндостиля

отходят

в дорзальном направлении две мерцав

тельные

дуги,

огибающие глотку и сливающиеся над ней

друг

с дрУ'

Рис.

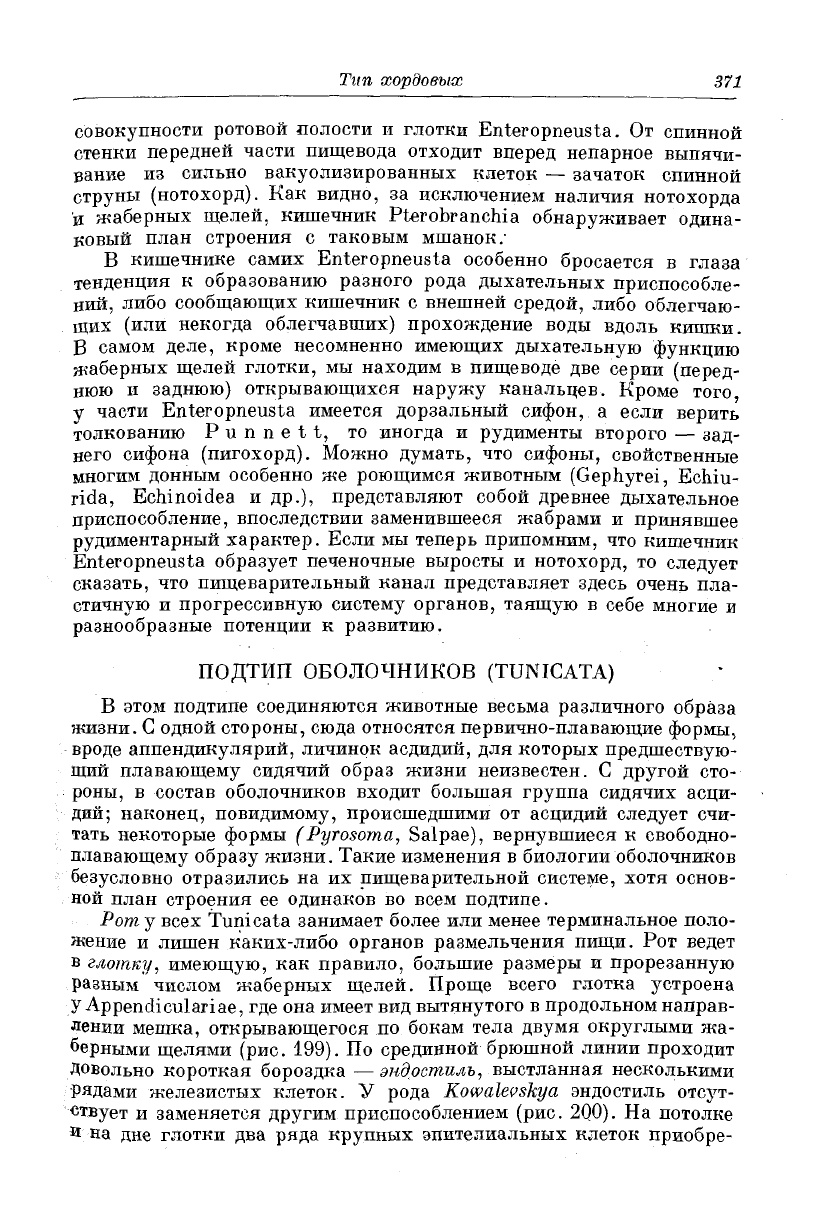

199. Организация Appendiculariae, вид сбоку;

изображена лишь передняя часть длинного хвоста.

1

— рот; 2—глотка; 3 —• жаберная щель; £ ,-пищевод;

5 — кишка; в — сердце; 7 — желудок; 8 — порощица; S —

мозговой ганглий, посылающий от себя назад

СПИННОЙ

нерв-

ный

ствол; 10 — отдел ствола, залегающий в хвосте; 11—•

ядра мышечных клеток

хвоста;

12— семенник с выводным

отверстием; 13 — яичник; 14 —

хорда

(из Дел я ж а).

Тип

хордовых

373

\

той. Дно глотки не продырявлено жабрами и содержит отверстие

пищевода.

Глотка сальп (Desmomyaria) крупна и отделена от клоаки лишь

тонкой

косой перегородкой, с парой очень больших жаберных щелей,

сообщающих полость глотки с полостью клоаки. Перегородка косо

наклонена

спереди и

сверху

назад и книзу. Рот ограничен двумя

губами —• спинной и брюшной. Эндостиль имеет характер глубокой

бороздки со сложным гистологическим строением; он посылает от

себя пару опоясывающих начало глотки мерцательных дуг. Интерес-

ную особенность обнаруживают оригиналь-

ные

глубоководные еальпы (Octacnemidae),

принимающие

форму плоской восьмиконеч-

ной

звезды и напоминающие по виду медуз.

Их

рот смещен на одну из плоских сторон,

тогда

как отверстие клоаки лежит на про-

тивоположной плоской стороне. Стенка глот-

ки

у Octacnemidae совсем не имеет жабер-

ных отверстий.

Такое же, приблизительно, как у сальп,

строение имеет и глотка боченочников

(Doliolum),

с той

разницей,

что задняя сторона

ее пронизана значительным числом жаберных

щелей, открывающихся в клоаку. Извест-

ную особенность строения обнаруживают

^лишь

так называемые латеральные почки,

формирующиеся на спинном столоне кормил-

ки.

Соответственно с назначением этих осо-

бей — питание как самой

кормилки,

так и ме-

дианных почек столона — латеральные почки

обладают громадных размеров ртом, занимаю-

щим

большую часть брюшной стороны тела.

Остальной

кишечник

устроен у

всех

Ти-

nicata в главных

чертах

однотипно. Глотка,

' имеющая большей частью немерцательный

эпителий,

переходит в гораздо более узкий

мерцательный

пищевод,

который расширяется

в

мешковидный

желудок.

Желудок значительно меньших размеров,

чем глотка. От желудка берет начало тонкая кишка, которая

ЛИШЬ

у Appendiculariae открывается прямо наружу порошицей. У

всех

прочих Tunicata кишка впадает в глубокое впячивание стенки

тела — клоаку, края которой у

Ascidiae

вытягиваются большей

частью в горлышко — клоакальный сифон.

У Appendiculariae (рис. 199) кишечник загнут на брюшную сто-

рону, и порошица лежит приблизительно посредине брюшной сто-

роны

туловища. У сидячих

Ascidiae

во время метаморфоза оседающей

на

дно плавающей личинки происходит перемещение многих орга-

нов,

в

результате

которого как ротовой, так и клоакальный сифоны

располагаются рядом, на свободном конце животного. Кишечник

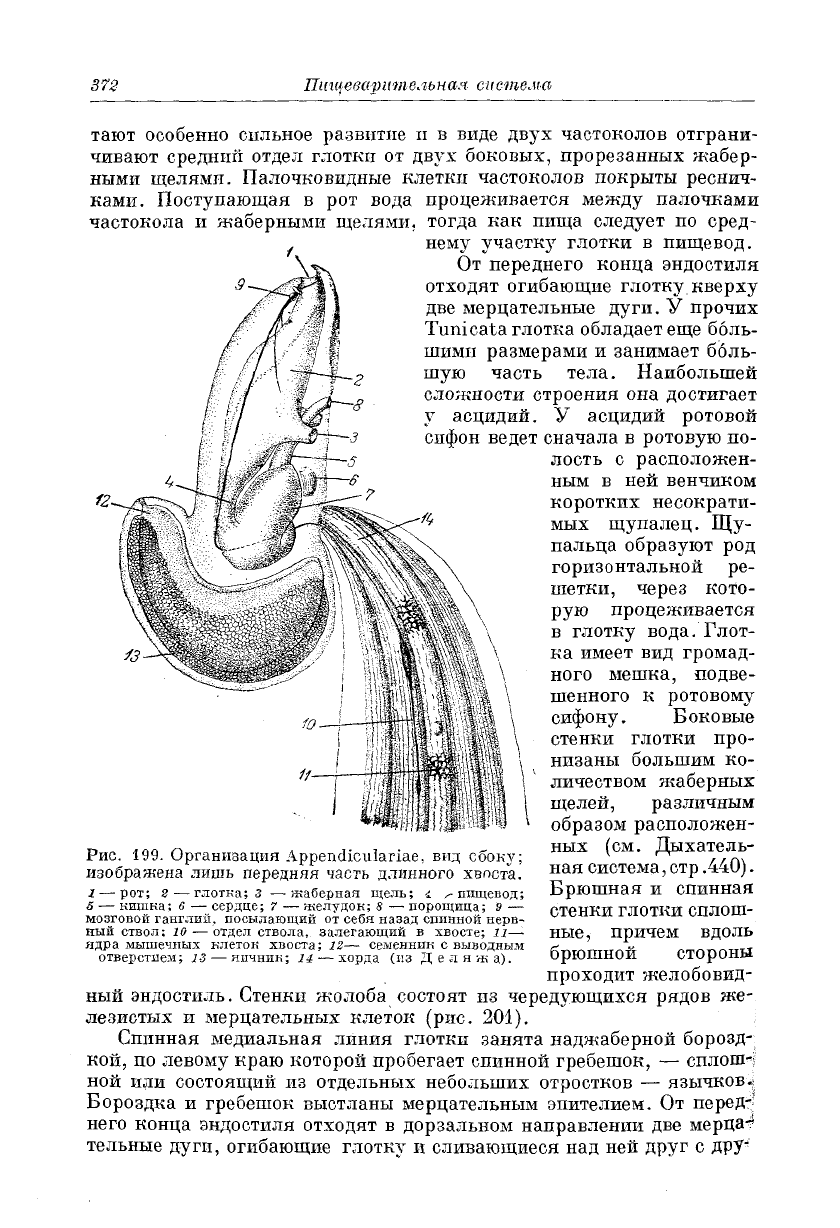

Рис.

200. Туловище и

начало

хвоста

Kowalevs-

kya.

1

— рот; 2 — мозг; 3 — по-

ловые

железы; 4 — хорда;

5

— два ряда цедильных

крупных

клеток в глотке.

ЗГ4

Пищеварительная

система

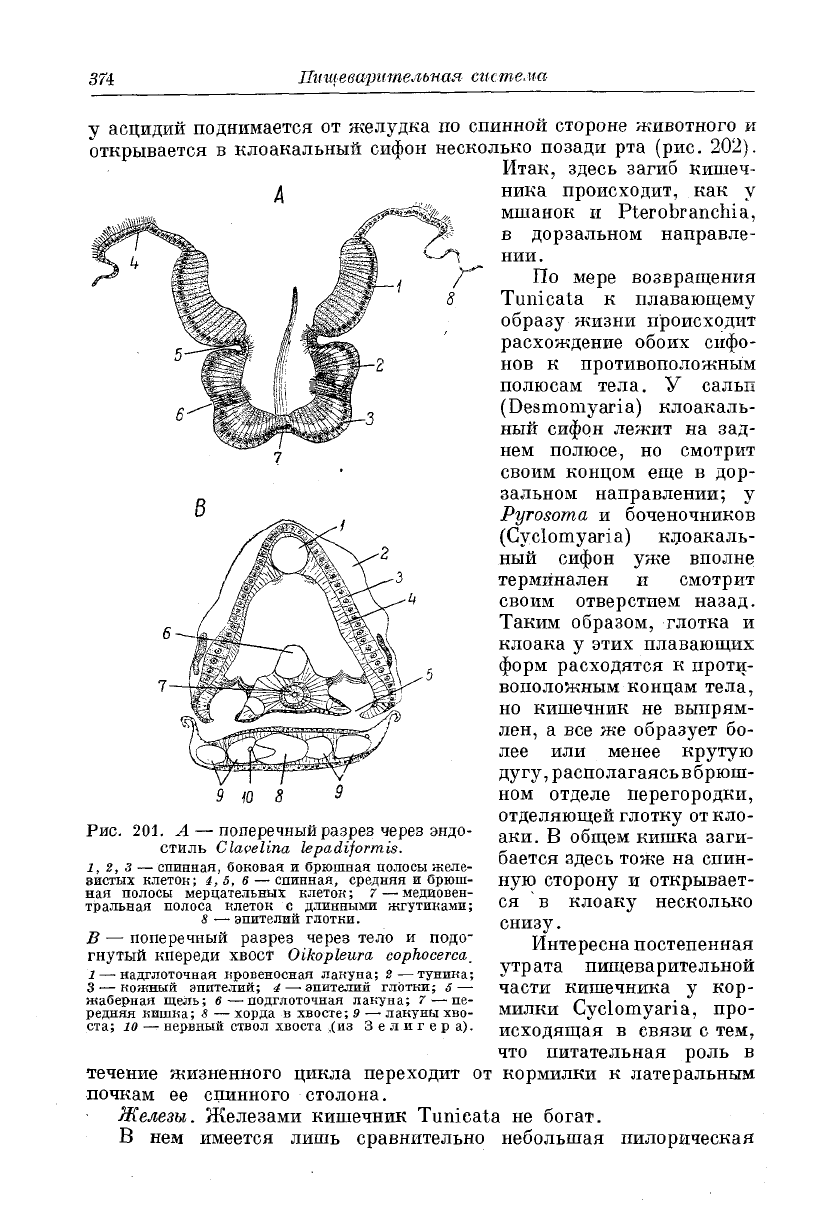

у асцидий поднимается от желудка по спинной стороне животного и

открывается в клоакальный сифон несколько позади рта (рис. 202).

Итак,

здесь загиб кишеч-

ника

происходит, как у

мшанок

и Pterobranchia,

в дорзальном направле-

нии.

По

мере возвращения

Tunicata к плавающему

образу жизни происходит

расхождение обоих сифо-

нов

к противоположным

полюсам тела. У сальп

(Desmomyaria) клоакаль-

ный

сифон лежит на зад-

нем полюсе, но смотрит

своим концом еще в дор-

зальном направлении; у

Pyrosoma

и боченочников

(Cyelomyaria) клоакаль-

ный

сифон уже вполне

терминален и смотрит

своим отверстием назад.

Таким образом, глотка и

клоака у этих плавающих

форм расходятся к проти-

воположным концам тела,

но

кишечник не выпрям-

лен,

а все же образует бо-

лее или менее

крутую

дугу,

располагаясьвбрюш-

ном

отделе перегородки,

отделяющей глотку от кло-

аки.

В общем кишка заги-

бается здесь тоже на спин-

Рис.

201. А —

поперечный разрез через эндо-

стиль

Clavelina lepadijormis.

1,2,3 — спинная, боковая и брюшная полосы желе-

вистых клеток; 4,5,6 — спинная, средняя и брюш-

ная

полосы мерцательных клеток; 7 — медиовен-

тральная полоса клеток с длинными жгутиками;

8

•—•

эпителий глотки.

В

—

поперечный разрез через тело

и

подо"

гнутый кпереди

хвост

Oikopleura

cophocerca_

1—-надглоточная кровеносная лакуна; 2—туника;

3 — кожный эпителий; 4—-эпителий глотки; s —

жаберная щель;

6—•

подглоточная лакуна;

7—•

пе-

редняя кишка; 8 —

хорда

в хвосте; 9

—•

лакуны хво-

ста; ю — нервный ствол

хвоста

.(из 3 е л и г е р а).

ную сторону и открывает-

ся

в клоаку несколько

снизу.

Интересна постепенная

утрата

пищеварительной

части кишечника у кор-

милки

Cyclomyaria, про-

исходящая в связи с тем,

что питательная роль в

течение жизненного цикла переходит от кормилки к латеральным

почкам ее спинного столона.

Железы.

Железами кишечник Tunicata не богат.

В нем имеется лишь сравнительно небольшая пилорическая

Тип

хордовых

375

железа, открывающаяся в желудок и приблизительно отвечающая

печени

других

беспозвоночных. Она имеет большей частью древо-

видно разветвленный характер и стелется по стенке желудка, откры-

ваясь в него одним протоком. У некоторых асцидий (Molgulidae)

эта железа принимает более массивный лопастной вид. У Арреп-

diculariae пилорической железы нет. Лишь у некоторых глубоко-

водных аппендикулярий

(Stegosoma

и

Мegalocercus)

описывается

непарное

выпячивание желудка, быть может, отвечающее пилори-

ческой железе.

Слюнные

железы у низших Chordata

отсутствуют

так же, как и

у иглокожих. Это обстоятельство, быть может, имеет известное зна-

чение.

С одной стороны, оно, быть может, указывает просто на извест-

ную филогенетическую близость этих

двух

групп Deuterostomia.

С

другой

стороны, можно высказать предположение, что здесь сле-

дует

видеть какое-то влияние вторичного характера рта и передней

кишки

Deuterostomia. Быть может вторичное возникновение перед-

ней

кишки у Deuterostomia вызывает запаздывание в дифференци-

ровке слюнного аппарата, который появляется у них чрезвычайно

поздно (собственно лишь у рептилий) и то под давлением перехода

к

наземному образу жизни.

Общие

соображения

о

пищеварительной

системе

У различных типов беспозвоночных пищеварительная система

испытывает ряд этапов усложнения. Наиболее низкий первый этап

обнаруживают Hydrozoa, у которых вся кишка представляет собой

гастральную полость гаструлы, выстланную энтодермой, доходящей

до краев рта. Второй этап мы имеем у

всех

прочих Coelenterata и

у Platodes, где впячиванием эктодермы по краям рта получается

передняя

кишка, а гастральная полость Hydrozoa становится лишь

частью кишечника, а именно средней кишкой.

Третьим крупным этапом является приобретение задней кишки

с заднепроходным отверстием, наблюдающееся уже у низших чер-

вей.

Интересно, что границы этих

трех

наиболее крупных и важных

этапов

эволюции проходят не

между,

а внутри типов (среди типа

Coelenterata, среди типа

Vermes).

Как правило, в пределах

двух

низших

этапов кишечник может испытывать морфологические услож-

нения

(увеличение вместимости и улучшение циркуляции пищи путем

образования

разветвлений

кишки,

увеличение всасывающей поверх-

ности

кишки посредством образования перегородок), но мало скло-

нен

к сложным гистологическим дифференцировкам (отсутствие пе-

чени,

слюнных желез). Образование печеночных отростков кишеч-

ником

некоторых сифонофор есть лишь исключение, подтверждающее

правило.

Дальнейшее усложнение кишечника, начиная с червей, может

быть разбито на несколько более мелких этапов, причем эти этапы

более или менее независимы

друг

от

друга,

т.е. они

могут

наступать

У разных групп либо единовременно и совместно, либо разновременно

376

Пищеварительная

система

и

поодиночке.

Один из этапов усложнения есть удлинение кишечника.

Это усложнение является производным

трех

факторов: общего повы-

шения

организации данной группы (фактор филогенетический), ха-

рактера питания (фактор биологический или физиологический) и

образа жизни, свободноподвижного или прикрепленного (фактор

биологический).

Мы

можем сказать, что у червей

(Nemertini,

Nematodes,

Annelides)

кишечник

прямой,

т.е.

короткий.

Отступление от этого правила наблю-

дается лишь в редких, исключительных случаях

(Sternaspis

и некото-

рые другие). У червеобразных

(Vermidea)

кишечник остается на

той же ступени морфологической дифференцировки, как у червей,

но

он изогнут в зависимости от сидячего (Bryozoa, Brachiopoda,

Phoronidea) или роющего (Gephyrei) образа жизни.

Типичное

удлинение кишечника, не зависящее от образа жизни

и

питания, начинается лишь выше червей. У жаберных Arthropoda

кишечник

вообще сохраняет выпрямленную форму,

даже

у сидячих

групп (Cirripedia). Образование кишечником петли

(Chydorus,

Pseu-

doscorpionidea) встречается чрезвычайно редко. У низших Tracheata

дело обстоит так же, но, начиная с Insecta, средняя кишка вытя-

гивается и образует одну или более петель. Здесь вытягивание кишки

есть признак общего усложнения организации данного класса.

Такое же вытягивание кишечника наблюдается в еще более общем

масштабе у типа моллюсков. В данном типе, наоборот, вытянутый

прямой

кишечник относится к редким исключениям и встречается

лишь

у форм, отличающихся червеобразно вытянутым телом и чисто

животной пищей (Amptrineura Aplaeophora). Какой-либо закономер;

ности

в смысле удлинения кишечника у Deuterostomia подметить

не

удается. У низших

хордовых

кишечник прямой (Enteropneusta);

в

тех

случаях,

когда на него влияет сидячий образ жизни, в настоя-

щем (асцидии) или в прошлом (сальпы), он

делает

сравнительно

небольшой изгиб.

Другой тип дальнейшего усложнения заключается в дифферен-

цировке

желез передней

кишки,

преобладающая часть которых вхо-

дит в категорию слюнных желез. Слюнные железы впервые появ-

ляются у низших червей (Platodes) в виде разбросанных железистых

клеток, или в виде небольших пакетов таковых. У высших червей,

а именно у Annelides, слюнные железы встречаются не всегда, но

зато у многих представителей их (например

Travisia

и др.) дости-

гают

своей полной дифференцировки: пара больших, мешковидных,

иногда складчатых желез с собственными протоками. У

Vermidea

слюнные железы

отсутствуют.

Среди Arthropoda намечаются две

линии

развития слюнных желез. У

всех

Branchiata, в особенности

у раков, слюнные железы

отсутствуют

или имеют лишь весьма слабое

развитие (большая часть паукообразных), и только у клещей слюн-

ные

железы достигают полного развития.

У Tracheata, уже начиная с Protracheata, слюноотделительный

аппарат хорошо развит. Он дифференцируется, главным образом,

из

желез основания конечностей и у многих насекомых обнаруживает

Общие соображения,

377

большую сложность устройства и разнообразие функций (выделение

яаутины, ядов). У

всех

моллюсков слюнные железы прекрасно раз-

виты, достигают иногда громадных размеров

(Dolium

и др.) и имеются

в

числе одной-двух пар. Все низшие хордовые и все Echinodermata

совершенно лишены слюнных желез, уступая в этом отношении даже-

червям. У

хордовых

слюнные железы появляются лишь с Amniota

r

будучи

вызваны к дифференцировке переходом позвоночных к назем-

ному образу жизни.

Еще один этап усложнения кишечника обозначает развитие пище-

варительных желез средней

кишки.

Эти железы имеют самое разно-

•Ю

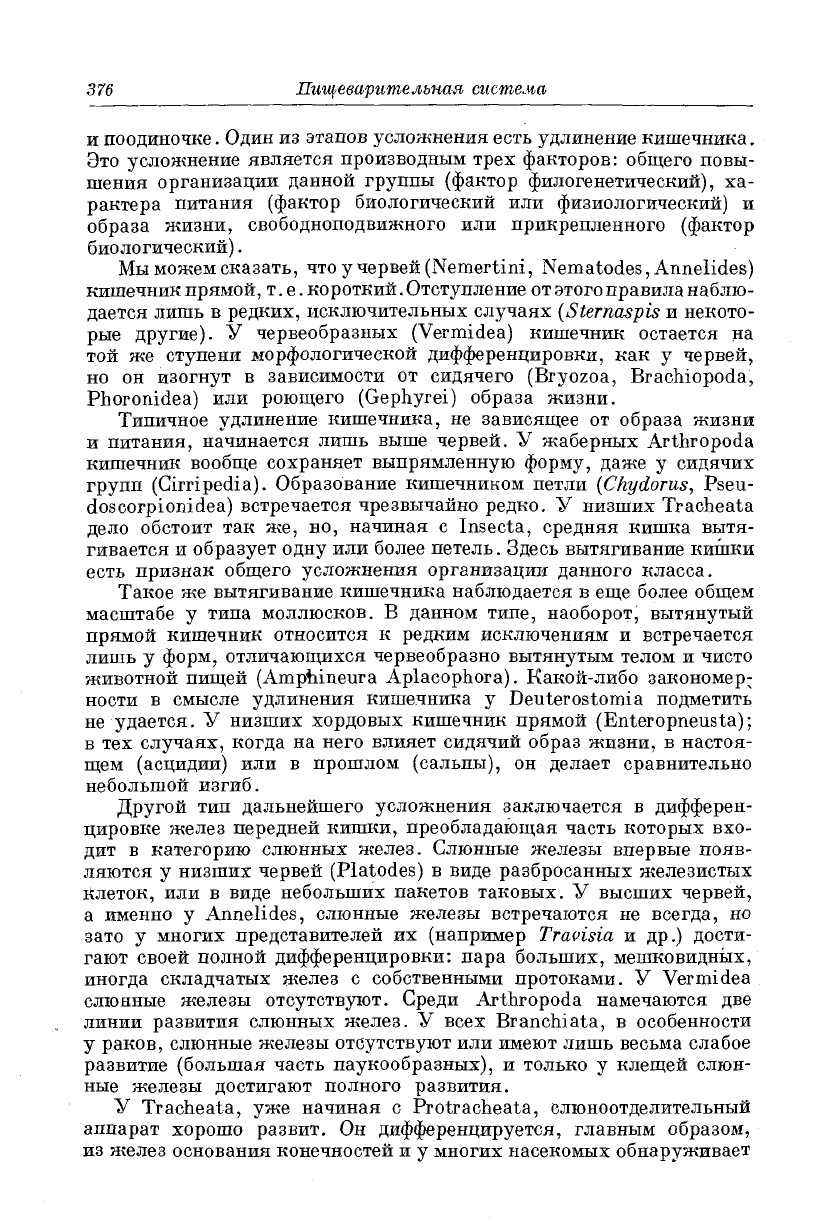

Рис.

202.

Анатомия различных асцидий

для

показания пищеварительного

ка-

нала; животные изображены

с

правого бока.

А —

кишка

образует

позади

глотки простую петлю;

В —

кишка

образует

перекрученную петлю;

С —

кишка

лежит почти

на

одном уровне

с

глоткой.

1

— ротовой сифон; 2 —ганглий; 3 — клоакальный сифон; 4 — глотка с жаберными ще-

лями;

5 — эндостиль; 6 — пищевод; 7 — желудок; 8 — кишка; 9 — гонада; 10 — печень-

и

ее протоки; 11—порошица (из Зелигера).

образное устройство и различные названия (печень, печеночные-

выросты, пилорические отростки и т. д.) и

могут

быть обозначены

одним собирательным термином печени. Хотя в единичных случаях

(Aphrodite)

печеночные отростки имеются уже у кольчецов, диффе-

ренцировка

печени начинается, собственно говоря, лишь с Arthro-

poda.

Исключение

составляют только некоторые

Vermidea,

а именно

класс Brachiopoda, представители которого обладают довольно боль-

шой

печенью. Впрочем, это исключение не имеет слишком большого

значения,

ибо филогения, а значит, и высота организации Brachio-

poda и большинства

Vermidea

вообще остаются еще крайне слабо

выясненными.

Среди Arthropoda мы имеем. две линии развития печени.

Она

имеется у громадного большинства Branchiata, достигая у мно-

378

Пищеварительная система-

из

них

(Crustacea Decapoda, Arachnoidea) очень сложного строе-

ния.

У

всех

Tracheata печень

отсутствует.

Тип

Mollusca

в

громадном большинстве случаев характеризуется

наличием

и

очень сложным устройством печени. Сильная редукция

печени

у

некоторых небольших групп моллюсков (Amphineura

Aplacophora) безусловно есть явление вторичное.

У Echinodermata

и

низших Chordata печень

у

большинства групп

имеется,

но

(кроме

Asteroidea)

слабо развита. Однако

у

целого ряда

классов Echinodermata (Ophiuridea, Echinoidea

и

Holothurioidea)

печень вообще

отсутствует.

В

общем печень развита

у

низших Deute-

rostomia слабо.

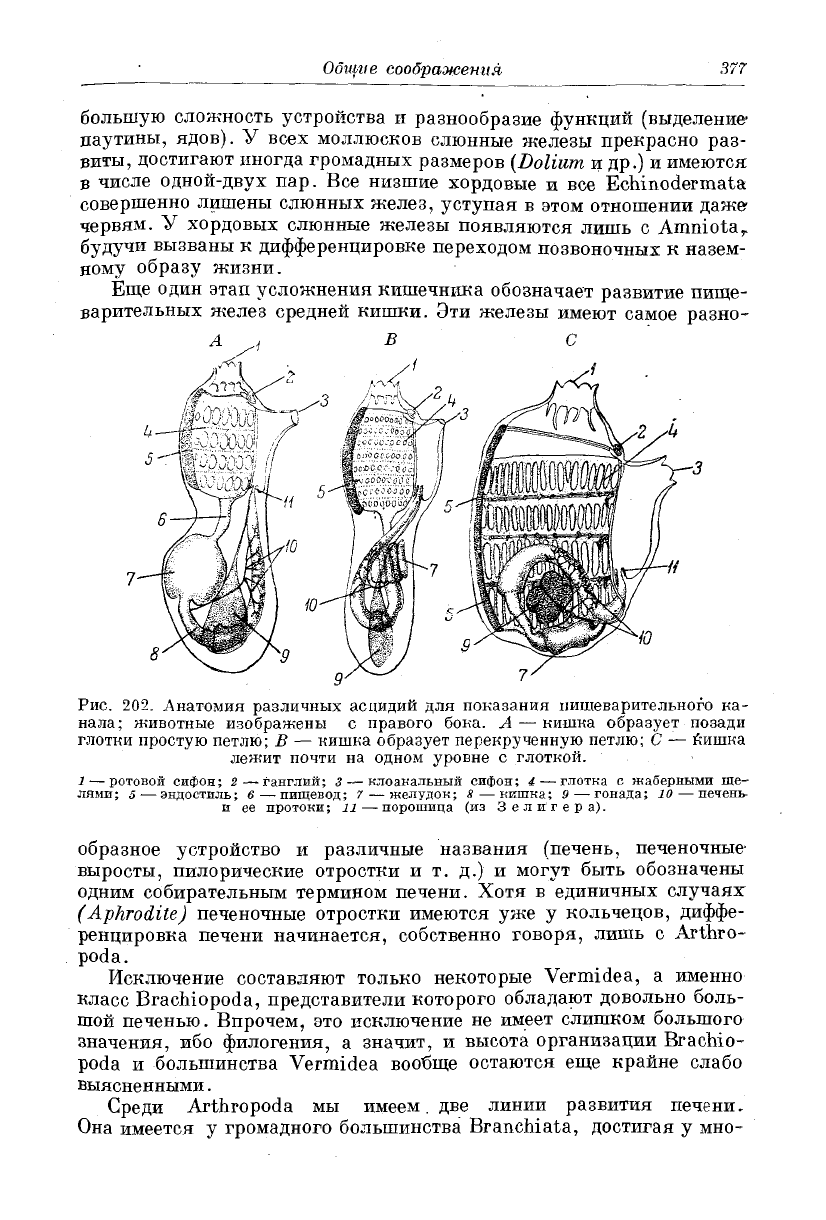

Указанные признаки усложнения

могут

комбинироваться

друг

с

другом

довольно прихотливо,

как

это можно видеть

из

приводимой

ниже таблицы.

В

таблице

не

приняты

во

внимание отдельные исклю-

чения:

всякий признак взят

в

том виде,

в

каком он встречается

у

гро-

мадного большинства представителей данной группы.

Приведенная

таблица иллюстрирует,

между

прочим,

и то

обстоятельство,

что

наиболее высоко дифференцированным пищевари-

тельным каналом среди

всех

рассмотренных нами форм безусловно

обладают Mollusca.

Все три

признака усложнения строения имеются

у моллюсков

в

наиболее развитом состоянии. Кишечник моллюсков

стоит

на

несравненно более высокой ступени развития,

чем у низ-

ших

хордовых

и чем у

насекомых.

Группы

животных

Platodes

Nemathelminthes

Annelides

Arthropoda Tracheata

Arthropoda Branchiata

Mollusca

Echinodermata

Chordata

(низшие)

Удлинение

кишечника

+++1+11

Слюнные

железы

+

Печень

Передняя

кишка

с ее

органами

захвата

и

размельчения пищи

не

дает

каких-либо интересных сравнительноанатомических законо-

мерностей. Отметим лишь,

что у

низших Deuterostomia

она

устроена

(за

редкими исключениями

—

Echinoidea) значительно проще,

чем

у моллюсков, раков

и

даже

части червей (Polychaeta, Hirudinea).

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

РАЗНЫЕ

ТИПЫ

ДЫХАНИЯ

И

ОРГАНОВ

ДЫХАНИЯ

Разные

системы в разной мере чутко отвечают на изменения в окру-

жающей среде. Мало чувствительной к воздействию внешних факто-

ров является, например, центральная нервная система. Наоборот,

органы дыхания чрезвычайно чувствительны по отношению к свой-

ствам окружающей среды. Как самые органы, так и дыхательные

процессы находятся в тесном соотношении со средой. Главная цель

дыхательного процесса — это обеспечение тканям животного воз-

можности к окислительным процессам путем доставления им кисло-

рода. Процесс, сопутствующий вдыханию кислорода, или выдыханию,

состоит в выделении накопляющейся в

теле

углекислоты. Кислород

обычно забирается уже в готовом виде из окружающей среды,

а именно из

воздуха,

—•

будет

ли то непосредственно атмосферный

воздух,

или

воздух,

растворенный в воде. Такое дыхание принято

называть аэробным. Однако есть животные, обладающие способностью

добывать кислород путем расщепления некоторых содержащих его

соединений.

Среди Metazoa таковы многие внутренностные пара-

зиты (Nematodes, вероятно также Trematpdes и Cestodes). Все эти

животные вынуждены к подобному косвенному добыванию кисло-

рода своим пребыванием в среде не только бедной кислородом, но

даже

сплошь и рядом (кишечник хозяина) богатой восстанавливаю-

щими

веществами. Это — анаэробное дыхание.

Аэробное дыхание в свою очередь- разделяется на дыхание воз-

душное и водное.

В наиболее простых случаях животные совершенно' лишены

специальных органов дыхания. Кислород проникает осмотическим

путем прямо через поверхность тела животного: или только через

покровы,

или также через стенки кишки (из проходящей через

кишечник

воды). Такой способ дыхания чаще всего встречается

У следующих категорий животных: а)

Организмы

очень

мелкие.

Всякий

газовый обмен для успешного своего осуществления ну-

ждается в большой поверхности обмена. Поэтому-то мы уви-

дим, что дифференцированные органы дыхания характеризуются

присутствием дивертикулов, увеличивающих их поверхность. У орга-

низмов

мелких отношение поверхности тела к его объему больше,

чем у крупных, ибо с увеличением объема в кубе поверхность воз-

растает лишь в квадрате. Поэтому у мелких животных величина

поверхности самого тела, без всяких дополнительных приспособле-

ний,

вполне достаточна для обслуживания газового обмена. Соот-

ветственно с этим мы в группах животных, типично обладающих

органами дыхания, нередко встречаем отсутствие таковых у наибо-

380

Дыхательная

система

лее мелких представителей (некоторые Entomostraca среди раков

т

некоторые клещи среди паукообразных). Потому же и личинки

многих водных животных на молодых стадиях обходятся без спе-

циальных органов дыхания, б)

Организмы

с

нежными

покровами.

Дыхание поверхностью тела наиболее выполнимо там, где эта по-

верхность достаточно проницаема для газов. Такая проницаемость

встречается у многих планктонных животных с их стекловидно-

прозрачным телом (медузы. Tomopteridae и

Alciopidae

из кольчецов,

Phyllirhoe

из Gastropoda, сальпы). Почти такими же нежными по-

кровами

обладают Turbellaria и Nemertini из донных форм, дож-

девые черви из наземных, в)

Эндопаразиты,

живущие

в

бескисло-

родной

среде.

Отсутствие специальных органов дыхания есть, кроме того, во-

обще признак низкой организации. Так, они получают широкое

распространение,

лишь начиная с высших червей.

Там,

где имеются специальные органы дыхания, морфология их

тесно связана с водным или наземным образом жизни. У животных

с водным дыханием органы дыхания обычно подходят под одну общую

категорию жабер. У животных с воздушным дыханием устройство

данной

системы более разнообразно (легкие, трахеи). В общем для

обоих типов имеется один хороший отличительный

признак,

которому

до сих пор не уделялось внимания. У водных животных органы

дыхания устроены по типу более или менее длинных и разветвлен-

ных выростов и выпячиваний тела.

Со

столь же большим постоянством

органы воздушного дыхания представляют собой глубокие и раз-

ветвленные впячивания тела. Таким образом, в виде общей характе-

ристики

можно сказать, что водные органы дыхания принадлежат"

к

эвагинированному типу, воздушные — к инвагинированному.

Объяснение этому можно искать в том, что водный тип первичен,

а переход к воздушному дыханию влечет для эвагинированных

органов опасность спадания и засыхания (что приводит к прекра-

щению

газового- обмена). Поэтому, такие органы и заменяются

повсюду инвагинированными, стенки которых смачиваются соками

животного и никогда не подсыхают. Мало того, наблюдается тенден-

ция

к уменьшению входного отверстия в полость, становящуюся

дыхательной (Pulmonata), для предохранения стенок ее от чрез-

мерного подсыхания.

Существующие из указанного правила исключения (водяные лег-

кие

Holothurioidea, анальные мешки Echiurida, анальные жабры

Aeschna)

так малочисленны, что лишь подтверждают правило.

Зависимость органов дыхания от внешней среды особенно ясна

у животных, меняющих место своего жительства. Правда, есть при-

меры (Pulmonata, возвращающиеся в водную среду), когда изме-

нение

среды не влечет за собой перемены органов дыхания. Но гораздо

чаще животное, переходя в новую

среду,

тотчас приобретает и новые

органы дыхания, утрачивая старые (переход к воздушному дыханию

у Pulmonata,

Birgus,

Oniscidae). Многие водные личинки насекомых,

правда, сохраняют трахеи, но утрачивают стигмы и дышат теми же