Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ПЕРВОБЫТНАЯ РОДОВАЯ ОБЩИНА

269

тельности оно было в значительной степени подготовлено в предше-

ствующее время, когда в охотничьих лагерях мустьерской эпохи начали

появляться первые северные формы. Только постепенный рост их коли-

чества в отношении к обитателям лесных пространств и пастбищ уме-

ренных широт Старого света указывает на новые условия, принесенные

Бюрмской эпохой

Сухой, резко континентальный климат, приведший к раепростра- Распро-

яению обитателей современных степей Центральной Азии —• сайги, странение

корсака, тушканчиков — по всей Европе до подножий Пиренеев и южной

Англии, должен был иметь следствием значительное сокращение лесных

пространств на всей территории Средней, а частью и Южной Европы.

На смену лесам пришли открытые травянистые равнины, служившие

пастбищами для множества травоядных животных, в особенности степ-

ных лошадей и зубров-бизонов (рис. 108, 109). То же, видимо, должно

было происходить и на востоке объединенного материка Европы и Азии,

и степи

Рис. 108. Изображение лошадей и оленей на жезле из JIa Мадлен (Франция).

в Сибири, где вместо глухой, непроходимой тайги в данное время рас-

стилались главным образом холодные степи и тундры с типичным для

них миром животных.

Только если допустить широкую распространенность здесь подобных

природных условий, можно объяснить проникновение на крайний север

Сибири до берегов Ледовитого океана таких животных, как антилопа-

сайга, лошадь, тигр, не говоря о мамонте и шерстистом носороге, много-

численные остатки которых встречены, например, на Новосибирских

островах, далеко за полярным кругом. Последние пережитки обширных

степных пространств, занимавших в позднеледниковое время большую

часть Северной Азии, до сих пор уцелели, например кое-где в Якутии,

в виде отдельных островков лёссовой степи, разбросанных среди беско-

нечных таежных лесов, которые покрывают в настоящее время весь

северо-восточный угол Сибири.

1

С наибольшей наглядностью смена фауны в вюрмское время прослеживается

в пещерных отложениях, содержащих следы человеческого обитания. Хороший при-

мер изменения в составе мира млекопитающих в ту эпоху для более восточных

областей Европы представляет грот Охос в Чехословакии (недалеко от Брно),

известный по находке фрагмента нижней челюсти человека с некоторыми чертами

примитивности в своем строении. Вероятный возраст этой находки — ранняя пора

позднего палеолита. Нижний слой грота характеризуется присутствием таких форм,

как мамонт, сибирский носорог, большерогий олень, северный олень, лошадь, пещерный

медведь, бизон, тур, пещерная гиена, лев, бобр и др. Выше к ним присоединяются север-

ные виды — овцебык, песец, заяц-беляк, лемминг и пр. Аналогичную картину дает

пещера Кульна. О пещерах Чехословакии см. JI. Нидерле, Человечество в доистори-

ческие времена, русск. пер., 1898, стр. 46. Также статьи в casopis Moravskeho

Musea v Вгпё. Bohuslav Klima, Vyzkum jeskyne „Nove Dratenicke" и Krtin

(XXXIV, 1949) и др. Соответствующие факты для европейской территории СССР

собраны у В. И. Громова, Палеонтологическое и археологическое обоснование...,

„Труды Ин-та геол. наук АН СССР", в. 64, 1948, стр. 459 и др.

I

270

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Смешение

фауны

В ту эпоху на открытых степных равнинах и безлесных склонах

речных долин отлагались главные толщи лёссового наноса, в котором

встречаются остатки животных позднеледникового времени и следы

позднепалеолитических поселений. Лёссовый покров, образующийся,

как известно, «глшь в условиях засушливого, континентального климата,

особенно широко распространенный в экстраглациальных областях мате-

риков северного полушария, лучше всего характеризует природную обста-

новку, складывавшуюся в конце ледникового периода — в вюрмское

время. Он свидетельствует о значительном обезлесении пространств

Европы, а также Средней и

Северной Азии. Однако это

время не было временем

господства степи или тундры

на всем протяжении Европы.

Своеобразие природных

условий поздней ледниковой

эпохи проявляется в том об-

стоятельстве, что только в от-

дельных, относительно ред-

ких случаях стоянки позднего

палеолита дают список жи-

вотных, который принадле-

жит определенному физико-

географическому ландшафту.

Обычно же они представля-

ют смешение форм, связан-

ных с обитаниехМ в полярной

тундре, степях и в условиях

таежного леса, к которым

в гористых или сильно изре-

занных местностях присоеди-

няются пещерные хищники — пещерный, а также бурый медведи, пещер-

ный лев, гиена — или животные горных пастбищ — горный козел, альпий-

ский сурок и др.

Такое смешение разнохарактерной фауны млекопитающих в посе-

лениях, относящихся к позднеледниковому времени, зависит, очевидно,

от того, что в не занятых ледником областях Европы ландшафтные

пояса не только были перемещены к югу, но и вообще имели иной

характер, чем в настоящее время.

Леса не составляли сплошных массивов, но укрывались в долинах

рек, в местах, защищенных от сухих, холодных ветров

1

. Тундра же

должна была чередоваться со степью в зависимости от чисто местных

условий — высоты над уровнем моря и т. п.

Сближенность ландшафтных зон, сдвинутых на относительно не-

большом пространстве от окраин ледника (с окаймляющими их пустын-

ными песчаными полями, чередовавшимися с заболоченными низинами)

до берегов Средиземного моря, давала возможность таким кочующим

животным, как северный олень, периодически появляться, может быть,

Рис. 109. Бизон европейский.

1

Ср. В. U. Сукачев, Палеофитология лёссовых пород в связи с их происхожде-

нием, „Бюллетень Комиссии по изуч. четв. периода АН СССР", № 6—7, 1940, стр. 51.

Названный автор придерживается мнения, что лёссовидные породы Восточной Европы

и Сибири, как правило, содержат пыльцу и другие остатки древесной растительности,

свидетельствующие о наличии частью хвойных, частью даже лиственных лесов.

ПЕРВОБЫТНАЯ РОДОВАЯ ОБЩИНА

28 Г

в общем в чуждой им природной обстановке. В этом смысле интересный

пример мы имеем и сейчас на Дальнем Востоке, где северный олень,

по горным хребтам спускается до Амура, к южной границе тайги, и на

него здесь охотится тропический хищник — тигр.

Но и в Восточной Европе северный олень (рис. 110) зимой доходил

еще недавно до широты Казани, если не южнее.

Очевидно, что и расчлененность рельефа многих областей Европы, ,

особенно ближе к предгорьям, позволяла обитателям леса, степи и тундры

держаться в одной и той же местности, на открытых плато и в глубоких

долинах.

Некоторые зоологи, а за ними и многие археологи склоняются Периодич-

к мнению, что остатки животных в поселениях позднего палеолита ^

H

c

°^J„

ax

дают возможность проследить более или менее правильную смену

ландша

ф

та

животных леса, степи и тундры, которая в позднее время плейсто- тундры,

цена должна была повторяться несколько раз, вместе с колебатель- степи

ными движениями последнего оледенения. Такая мысль особенно

и леса

упорно удерживается в кругах немецких ученых. Вопрос этот

представляет большой интерес,

поскольку подобные смены,

в частности повторное распро-

странение тундровой фауны и от-

катывание ее к северу, приурочи-

ваются ими к определенным эпо-

хам в истории позднего палеолита,

как бы повторяя в меньшем мас-

штабе те явления периодических

переселений животного мира и

изменения ландшафтных условий,

которые усматриваются теми же

учеными в ледниковые и межлед-

никовые эпохи.

Наблюдения, которые при-

водятся в подтверждение перио-

дичности перемещений ландшафт-

ных поясов под влиянием предпо-

лагаемых колебаний ледникового

покрова в вюрмское время, при их

ближайшем рассмотрении оказы-

ваются, однако, весьма мало надежными. Для подобных построений,

имеющих более или менее гипотетический характер, служат находки

в отложениях некоторых пещер и скальных убежищ юго-западной

Германии и соседней Швейцарии, где кости некоторых животных, напри-

мер полярных грызунов и северного оленя, залегают на разных уровнях

то в очень большом, то в незначительном числе или совсем исчезают

в определенных горизонтах пещерных отложений. В них усматривают

свидетельство того, что животные, населяющие тундру, имели особен-

ное распространение в Европе в раннее и позднее ориньякское время,

затем в раннемадленскую пору, когда колебание ледника приносило

усиление холода. Однако подобный вывод в отношении неоднократных

смен животного мира в условиях Европы покоится на шатких

основаниях.

Очевидно, такое явление, как наличие или отсутствие остатков

определенных животных в тот или иной момент заселения пещеры

человеком, представляло часто дело случая и могло зависеть от таких

Рнс. 110. Изображение оленя из

Комбарелль.

I

*

272

274 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

причин, как откочевка или истребление данной породы животного.

В других случаях, например в отношении мелких полярных грызунов,

нужно учитывать, что они приносились в пещеры не человеком, а охотив-

шимися на них хищными птицами — совами, соколами и т. д., поселяв-

шимися в этих убежищах, когда их покидал человек. Известно, что

подобные мелкие животные — лемминги, пищухи и т. п. — периодически

размножаются в огромном количестве, становясь предметом охоты всего

населения тундры.

Ненадежность заключений о якобы закономерной смене фауны,

другими словами — о различных типах ландшафта на территории

Европы в позднеледниковое время, можно было бы иллюстрировать

сопоставлением отдельных

мтимщ^ — стоянок позднего палео-

^ -

?

. лита, относящихся к од-

л ^ ному времени, которые,

однако, дают неодинако-

вый список животных. Во

всяком случае, в много-

численных, с этой стороны

достаточно хорошо изу-

ченных пещерных поселе-

ниях той же Франции,

охватывающих весь позд-

ний палеолит, периодиче-

ских смен фауны устано-

вить не удается; таким

образом, в лучшем случае

они оказываются связан-

ными с ограниченным рай-

оном Европы.

В других частях Европы только заметное увеличение количества

полярных и отчасти степных форм отличает поздние слои стоянок позд-

него палеолита от более ранних, по крайней мере до того времени, когда

с наступлением голоцена тундра начинает уступать свое место современ-

ным лесам с их хорошо нам известными обитателями.

Мы начали рассмотрение истории первобытного общества в эпоху

позднего палеолита с характеристики природной обстановки, сложив-

шейся в послемустьерское время на всем обширном пространстве уме-

ренных широт северного полушария — в Средней, отчасти и в Южной

Европе, на лёссовых равнинах Сибири и на дальнем востоке Азии.

Эта огромная по своей протяженности полоса, включающая в выше-

очерченных границах по существу всю древнюю приледниковую зону

нашей части света, во многих своих сторонах — геологических условиях,

климате, растительном и животном мире — обнаруживает черты чрез-

вычайного сходства. Много общих черт, несомненно, наблюдается

и в характере исторического развития населявших ее первобытных

обществ.

Особо приходится учитывать природную обстановку, складывав-

шуюся в ту эпоху в более южных областях. В ней, в присущих этим

областям условиях природной среды, приходится искать объяснение

в значительной степени иного хода развития позднепалеолитического

общества, имевшего место на юге Европы и Азии, а также в Африке,

по обе стороны экватора.

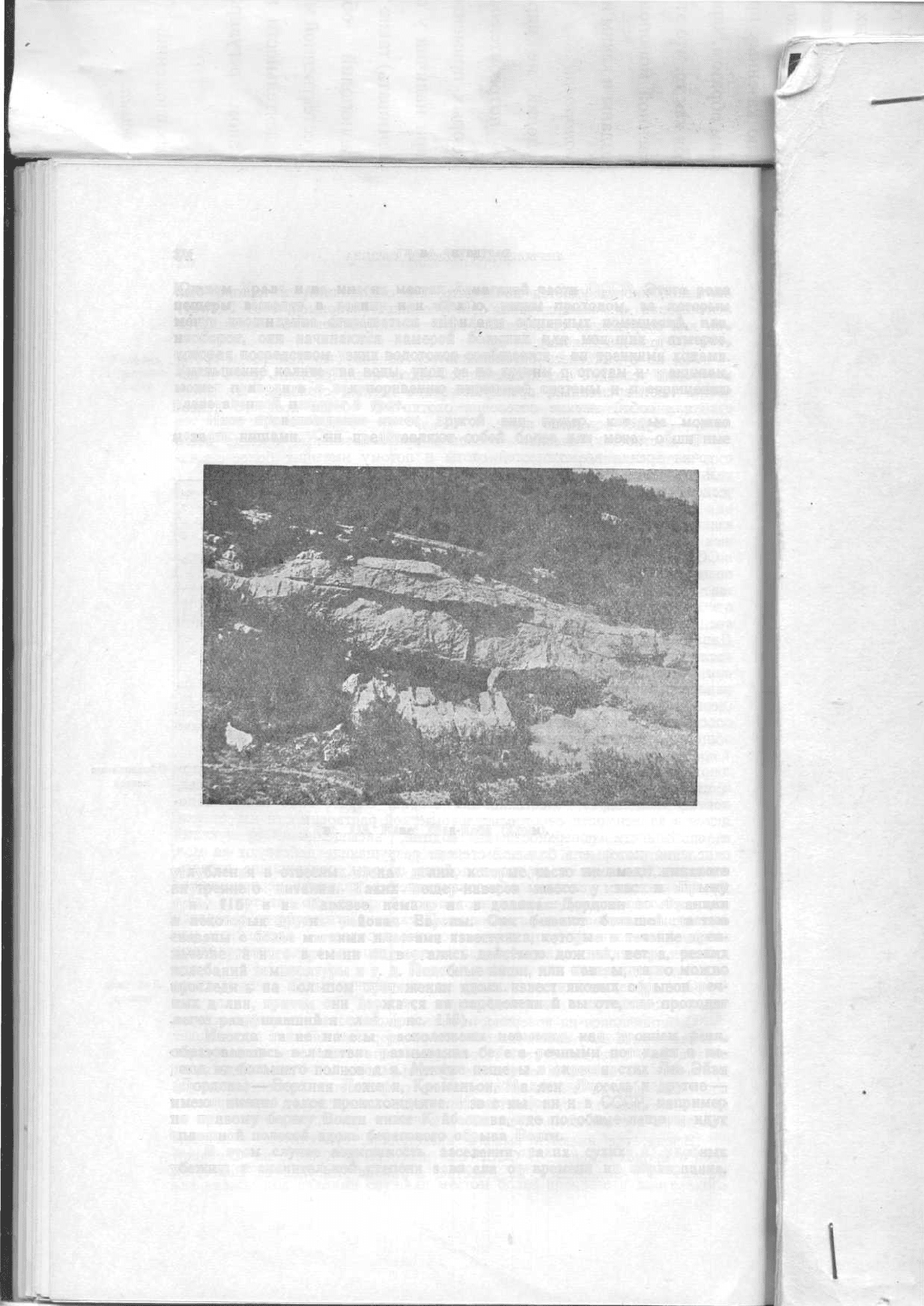

Рис. 111. Известняковые скалы в районе Лез

Эйзи (Франция).

1

ПЕРВОБЫТНАЯ РОДОВАЯ ОБЩИНА

273

заселение пещер

Человек эпохи позднего палеолита в Европе и Северной Азии жил

в условиях, когда процесс размыва речных долин многоводными пото-

ками ледникового времени был уже более или менее закончен. Его

становища, которые обычно расположены недалеко от реки, где-нибудь

на уступе береговой террасы или в другом удобном для обитания месте,

очень редко перекрываются наносами реки, как это часто наблюдается

в отношении более ранних эпох палеолита.

Только тогда, когда позднепалеолитические охотники спускались

к самой реке, устраивая свои летние лагери на отлогом берегу с целью

рыбной ловли или привлекаемые удобствами охоты, эти стойбища

иной раз заносились ило-

ватыми или песчаными

наносами рек, которые

в то время начинали утра-

чивать свою прежнюю

активность. Обычно такие

стоянки относятся к концу

ледникового времени,

к так называемым мадлен-

ской и азильской эпохам.

Интересно, что в то время

уровень рек должен был

иногда стоять ниже совре-

менного их уровня. На

это указывают случаи,

когда культурный гори-

зонт стоянки уходит ниже

современного уровня реки,

хотя, с другой стороны, имеются и противоположные факты, свидетель-

ствующие о том, что в эпоху позднего палеолита реки обычно откла-

дывали наносы, образующие ныне их более высокую, надлуговую

террасу.

Чаще всего места поселений позднепалеолитических охотничьих Защищен-

общин встречаются на склонах речных долин, в толще лёсса поздней- »

ые

шей формации, так называемого верхнего лёсса. На древних стойбищах

мсста

Восточной Европы, большей частью расположенных на открытом

воздухе, их первобытные обитатели старались использовать естествен-

ную защиту от холодных северных ветров, которую давали, например,

крутые склоны приречных оврагов. Часто с этой целью они устраивали

становища при устье боковых • долинок, открывающихся в сторону реки.

Там, где имелись благоприятные условия для образования пещер,

скалистых выступов или навесов, вообще естественных убежищ

(рис. 111, 112), люди позднего палеолита особенно охотно пользовались

ими как местами, удобными для обитания. Вынуждали их к этому,

очевидно, в первую очередь, неблагоприятные природные условия, явно

резко ухудшавшиеся к концу ледникового периода. Естественно, что

по мере возможности они стремились использовать такие пещеры или

навесы как защиту от ветра и непогоды.

Некоторые западноевропейские авторы полагают, что здесь могло

сыграть роль, в первую очередь, желание воспользоваться надежным

убежищем от хищных животных, так как выходы пещеры легче было

защитить от нападений, для чего около них раскладывались костры или

Рис. 112. Берег реки Везеры в окрестностях Лез

Эйзи.

18. Первобытное общество.

274

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

на тропах, ведущих к жилью, устраивались западни либо ловчие

ямы. Однако вряд ли приходится особенно переоценивать опасность

нападения хищных животных на лагери хорошо вооруженных, сплочен-

ных и уже достаточно многолюдных общин позднего палеолита.

Условия Если в пещерах и скальных убежищах встречаются уже следы оби-

заселения тания людей ашельского и мустьерского времени, все же большая часть

пещер

их

g

bIJia

з

аС

елена в позднюю пору ледниковой эпохи, когда условия

климата особенно настоятельно побуждали

человека искать защиты от неблагоприят-

ных внешних условий.

В более удобно расположенных гро-

тах .и навесах, представлявших те или

иные преимущества в смысле, например,

близости хороших охотничьих угодий или

наличия кремня, который продолжал

оставаться очень важным материалом

техники и в эпоху позднего палеолита,—

культурные наслоения, чередующиеся со

слоями, не содержащими находок, запол-

няют их нередко почти доверху. Слои по-

добных отложений с заключенными в них

остатками человеческой деятельности на-

капливались в наружных частях пещер

или в скальных убежищах в результате

постепенного разрушения горной породы,

чередовавшегося с осыпями и обвалами,

и образовывали иногда пласт рыхлого

наноса^, содержащего всякого рода об-

ломки, в десять и более метров толщиной

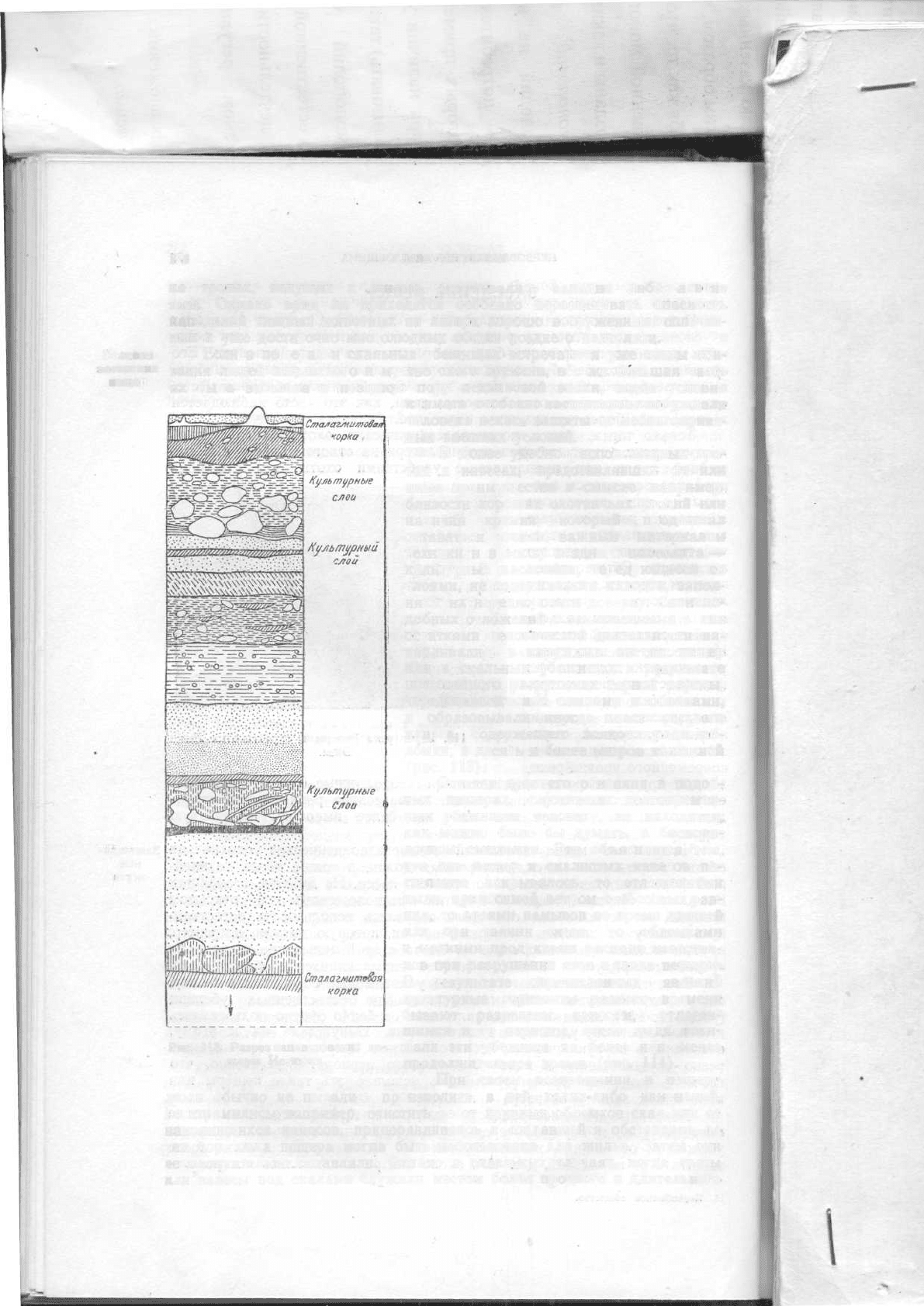

(рис. ИЗ).

Остатки древнего обитания в подоб-

ных пещерах, служивших долговремен-

ным убежищем человеку, не находятся»

как можно было бы думать, в беспоря-

дочном смешении. Это объясняется тем,

что дно пещер и скалистых навесов по-

степенно покрывалось то отложениями

пыли, приносимой ветром с лёссовых рав-

нин, то слоями намывов во время дождей

или при таянии снега, то обломками

и мелкими продуктами распада известня-

ков при разрушении стен и свода пещеры.

В результате перечисленных явлений

культурные горизонты разного времени

бывают разделены наносом, отлагав-

шимся в те периоды, когда люди поки-

Рис. ПЗ. Разрез напластований пе-. дали эти убежища на более или менее

щеры Истюриц. продолжительное время (рис. 114).

При своем возвращении в пещеру

люди обычно не пытались производить в ней каких-либо изменений,

не стремились, например, очистить ее от крупных обломков скал или от

накопившихся наносов, приноравливаясь к создавшейся обстановке до

тех пор, пока пещера могла быть использована для жилья. Затем они

ее окончательно оставляли. Однако в отдельных случаях, когда гроты

или навесы под скалами служили местом более прочного и длительного

ПЕРВОБЫТНАЯ РОДОВАЯ ОБЩИНА

275

обитания, иногда удается наблюдать, что обломочный материал был

использован для вымащивания дна убежища (например, грот Ребиер)

или для сооружения стен жилого помещения, устроенного под защитой

скал (Фурно-дю-Дьябль).

Мы не будем здесь останавливаться на том, что пещеры и гроты

в суровых условиях позднеледниковой эпохи могли служить лишь в ка-

честве мест временных, преимущественно летних, стойбищ. Что пред-

ставляли собой зимние поселения охотничьих общин позднего палео-

лита, — будет освещено ниже.

В местностях, очевидно особенно привлекательных прежде всего

с точки зрения возможностей охоты и потому имевших более значи-

тельное население в палеолити-

ческое время, как, например,

в некоторых прорезывающих

известняковые массивы живопис-

ных долинах Франции и Бельгии,

в СССР — в Крыму и на Кавказе,

пещерные убежища часто содер-

жат целый ряд напластований,

относящихся к разным эпохам

среднего и позднего палеолита.

Давая возможность проследить

последовательные моменты в исто-

рии первобытного общества, эти

напластования часто делают пе-

щеры ценнейшим источником для „

ltJ

_

0 тт

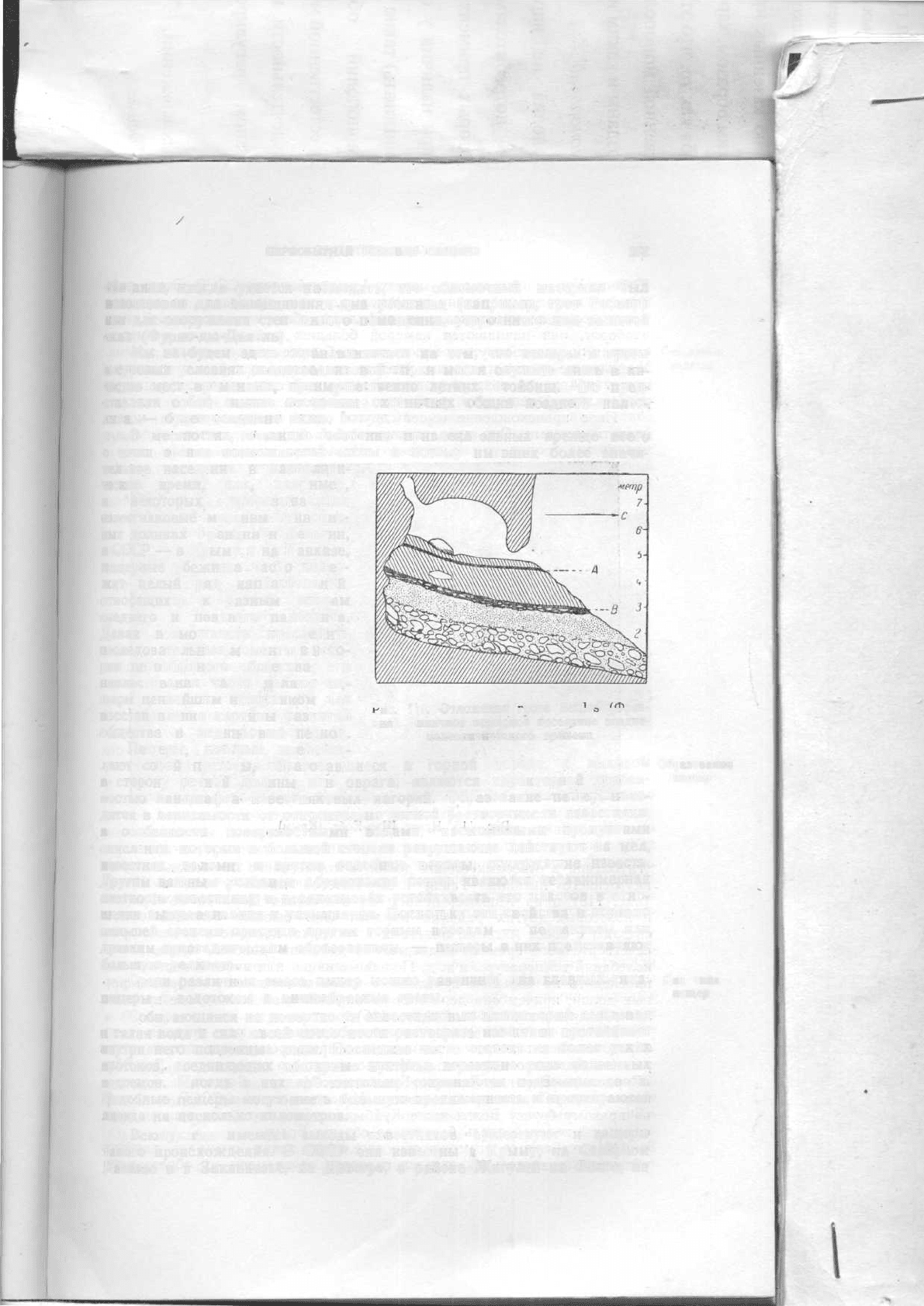

* Рис. 114. Отложения грота Scilles (Фран-

восстановления картины развития

ция)

Типичное пеще

рное поселение поздне-

общества в ледниковый период. палеолитического времени.

Пещеры, которые представ-

ляют собой пустоты, образовавшиеся в горной породе, С ВЫХОДОМ Образование

в сторону речной долины или оврага, являются характерной особен- пещер

ностью ландшафта известняковых нагорий. Образование пещер нахо-

дится в зависимости от относительно, легкой растворимости известняка,

в особенности поверхностными водами, насыщенными продуктами

окисления, которые в большой степени разрушающе действуют на мел,

известняк, доломит и другие подобные породы, содержащие известь.

Другим важным условием образования пещер являются неравномерная

плотность известняка и неодинаковая устойчивость его пластов в отно-

шении выщелачивания и размывания. Поскольку эти свойства в гораздо

меньшей степени присущи другим горным породам — песчаникам или

древним кристаллическим образованиям, — пещеры в них представляют

большую редкость.

Среди различных видов пещер можно различить два главных типа: Два типа

пещеры с водотоком и нитеобразные гроты. пещер

Собирающаяся на поверхности известняковых плоскогорий дождевая

и талая вода в силу своей способности растворять известняк протачивает

внутри него подземные ходы. Последние часто состоят из более узких

протоков, соединяющих обширные пустоты, играющие роль подземных

водоемов. Иногда в них действительно сохраняются подземные озера.

Подобные пещеры могут иметь большую протяженность и простираются

иногда на несколько километров.

Всюду, где имеются выходы известняков, существуют и пещеры

такого происхождения. В СССР они известны в Крыму, на Северном

Кавказе и в Закавказье, на Днестре, в районе Жигулей на Волге, на

276

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Южном Урале и во многих местах Азиатской части СССР. Этого рода

пещеры выходят в долину или щелью, узким проходом, за которым

могут неожиданно открываться анфилады обширных помещений, или,

наоборот, они начинаются камерой больших или меньших размеров,

которая посредством узких водотоков сообщается с внутренними ходами.

Уменьшение количества воды, уход ее по другим пустотам и трещинам,

может приводить к закупориванию питающей системы и превращению

разветвленной пещеры в грот.

Иное происхождение имеет другой вид пещер, которые можно

назвать нишами. Они представляют собой более или менее обширные

Рис. 115. Навес Шан-Коба (Крым).

углубления в отвесных стенах долин, которые часто не имеют никакого

внутреннего питания. Таких пещер-навесов много у нас в Крыму

(рис. 115) и на Кавказе, немало их в долинах Дордони во Франции

и некоторых других районах Европы. Они бывают большей частью

связаны с более мягкими пластами известняка, которые в течение древ-

нечетвертичного времени подвергались действию дождей, ветра, резких

колебаний температуры и т. д. Подобные ниши, или навесы, часто можно

проследить на большом протяжении вдоль известняковых обрывов реч-

ных долин, причем они держатся на определенной высоте, где проходит

легче разрушавшийся слой (рис. 116).

Иногда такие навесы расположены невысоко над уровнем реки,

образовавшись вследствие размывания берега речными потоками в пе-

риод их большего полноводья. Многие пещеры в окрестностях Лез Эйзи

(Дордонь)—Верхняя Ложери, Кроманьон, Мадлен, Лосеель и другие —

имеют именно такое происхождение. Известны они и в СССР, например

по правому берегу Волги ниже Куйбышева, где подобные пещеры идут

сплошной полосой вдоль берегового обрыва Волги.

В этом случае возможность заселения таких сухих и удобных

убежищ в значительной степени зависела от времени их образования.

ПЕРВОБЫТНАЯ РОДОВАЯ ОБЩИНА

277

В частности, полное отсутствие следов палеолитического человека

в осмотренных нами гротах, расположенных по берегу Волги ниже

Куйбышева, видимо, может объясняться их сравнительно о<чень поздним

геологическим возрастом.

Если исключить пещеры, имеющие действующий сток, тем более Пещерные

что такие пещеры по причине крайней сырости большей частью не наносы

были пригодны для обитания, — в большинстве пещер можно найти на

дне их наносные отложения разного характера и происхождения. В осно-

вании их залегают чаще всего иловатый суглинок, а также песок либо

гравий, принесенные водой по подземным ходам и каналам или рекой

в периоды поднятия ее уровня. Но главную толщу наноса составляют

обычно продукты распада известняка в виде рыхлой порошкообразной

массы или более плотного суглинка, переполненного известняковым

щебнем и кусками породы.

Часто поверхность такого на-

носа, выстилающего дно пе-

щеры, бывает покрыта чрез-

вычайно твердым известко-

вым натеком.

Чередование глинистых

отложений и горизонтов, со-

держащих массу обломков

породы (известняка), в по-

добных пещерах и гротах

имеет, нужно полагать, да-

леко не случайный характер.

Вряд ли можно считать слу-

чайным то обстоятельство,

что периоды, когда мине-

ральный материал отлагался

в виде тонкого глинистого

наноса, прерывались другими периодами, когда процесс разрушения

горной породы приобретал очень интенсивный характер, вызывая обра-

зование целых мощных слоев щебня и обломков скалы. Весьма

вероятно, что ускорение разрушения стен и сводов пещеры в этом случае

могло вызываться периодами повышения влажности и, в особенности,

значительными колебаниями температуры и сильными морозами. К сожа-

лению, нет пока данных, которые могли бы указать на закономерность

и повторяемость этого явления в определенные эпохи четвертичного

времени.

Наиболее обычные находки в пещерах составляют кости животных,

так как подобные места с ранней поры четвертичного времени служили

убежищем для разных хищников — четвероногих и пернатых. Постоян-

ными обитателями пещер были пещерные медведи, остатки которых

в большом числе встречаются в отложениях особенно более глубоких

пещер. Вместе с ними встречаются и кости других животных, являвшихся

добычей этих крупных хищников.

Наряду с костями пещерного и бурого медведей в пещерах и рас-

селинах часто встречаются кости пещерной гиены, которая селилась

в них, когда их хотя бы на время оставлял человек. Ее присутствие

выдают копролиты и изгрызанные кости животных, которые были рас-

колоты рукой человека и, очевидно, валялись на месте становища после

ухода его обитателей. В известной стоянке мадленской эпохи — Нижней

Ложери — была найдена украшенная рисунком кость, изгрызанная

Рис. 116. Гроты Сюрень I и Сюрень II (Крым)

278

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Культур-

гиеной. В пещерах встречаются остатки и других хищников, и разнообраз-

ной натасканной ими добычи;. следует отметить, что все эти животные

предпочитали более глубокие пещеры с узким входом, где легче было

спрятаться и можно было все же лучше защитить себя от внешнего

холода.

Человек заселял пещеры часто после того, как ему приходилось

ные

выдержать борьбу за них с крупными хищниками. В наносах пещер

отложения

можно

видеть, как чередуются слои, содержащие остатки человеческой

деятельности, со слоями, содержащими только кости гиен и медведей.

Вокруг костров, разводившихся поколениями охотников позднего

палеолита, накапливались всякого рода отбросы, составляющие обычное

содержимое „культурных отложений" пещерных поселений, как, напри-

мер, обломки и целые орудия из камня и кости, отбросы производства

и остатки охотничьей добычи. Из последних на местах первобытных

стойбищ чаще встречают-

ся определенные части

скелета — черепа, длин-

ные кости конечностей

различных животных, рас-

колотые для добывания

мозга, вообще более цен-

ные части добычи.

Бесспорным является

факт, что позднепалеоли-

тический человек весьма

охотно, где мог, пользо-

вался для жилья подоб-

ной естественной защитой

(рис. 117). Однако объяс-

• ^ „ „ „

/¥

,

ч

нение роли пещер и наве-

Рис. 117. Грот Мурзак-Коба, вход (Крым). ^

в лк>д

£

й ледни

_

ковой эпохи, как ее обычно толкуют, имеет довольно много неточностей.

Многие авторы представляют себе, что небольшие подвижные орды

позднепалеолитических охотников периодически возвращались на привыч-

ные места обитания, используя пещеры как надежную защиту от холода,

ветра, снега и сырости. Поэтому якобы там, где имеются пещеры, почти

нет стоянок на открытом воздухе. Это было хорошее жилище, легко

защищаемое от хищников, сохранявшее в своих подземных галереях

относительно высокую температуру и в холодное время года, несмотря

на некоторые отрицательные стороны — недостаток света, периодически

возвращавшуюся, сырость и дым от костров.

Пещера самых малых размеров, — пишет такой авторитет буржуазной

археологии, как тот же Обермайер, которому, кстати сказать, эта наука

обязана целым рядом совершенно антинаучных „идей", — была значитель-

но больше и лучше проветривалась, чем небольшие дымные избы некото-

рых европейских крестьян или подземные хижины эскимосов. Поэтому

повсюду в Европе в ту эпоху пещеры широко использовались позднепалео-

литическими ордами, особенно в зимнее время, как хорошая защита от

суровости климата ледникового периода. В летнее же время на местах

своих лагерей человек должен был устраивать легкие шалаши из ветвей,

тростника или шкур животных, то есть нечто вроде первобытных чумов

Обитае-

мость

пещер

Siedlung (Palaolithikum), Reallexikon der Vorgeschichte, Bd. XII, 1928,

стр. 97.