Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени

Подождите немного. Документ загружается.

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

239

кости от мяса, затем кладут его в котлы туземного изделия, если такие

у них случайно есть; ...вложив мясо в эти котлы, зажигают кости живот-

ных и на них варят мясо; если котла не окажется, то вкладывают все

мясо в желудки животных, подливают воды и зажигают кости; они горят

отлично, а очищенное от костей мясо легко умещается в желудке. Таким

образом, бык сам себя варит, а равно и все другие... животные"

1

.

В правильности сообщаемых Геродотом фактов вряд ли можно сом-

неваться, тем более что он был достаточно близко знаком с обычаями

скифов, что подтверждается рядом подробностей в его описании. Здесь

интересен и весьма первобытный способ варки мяса в желудке живот-

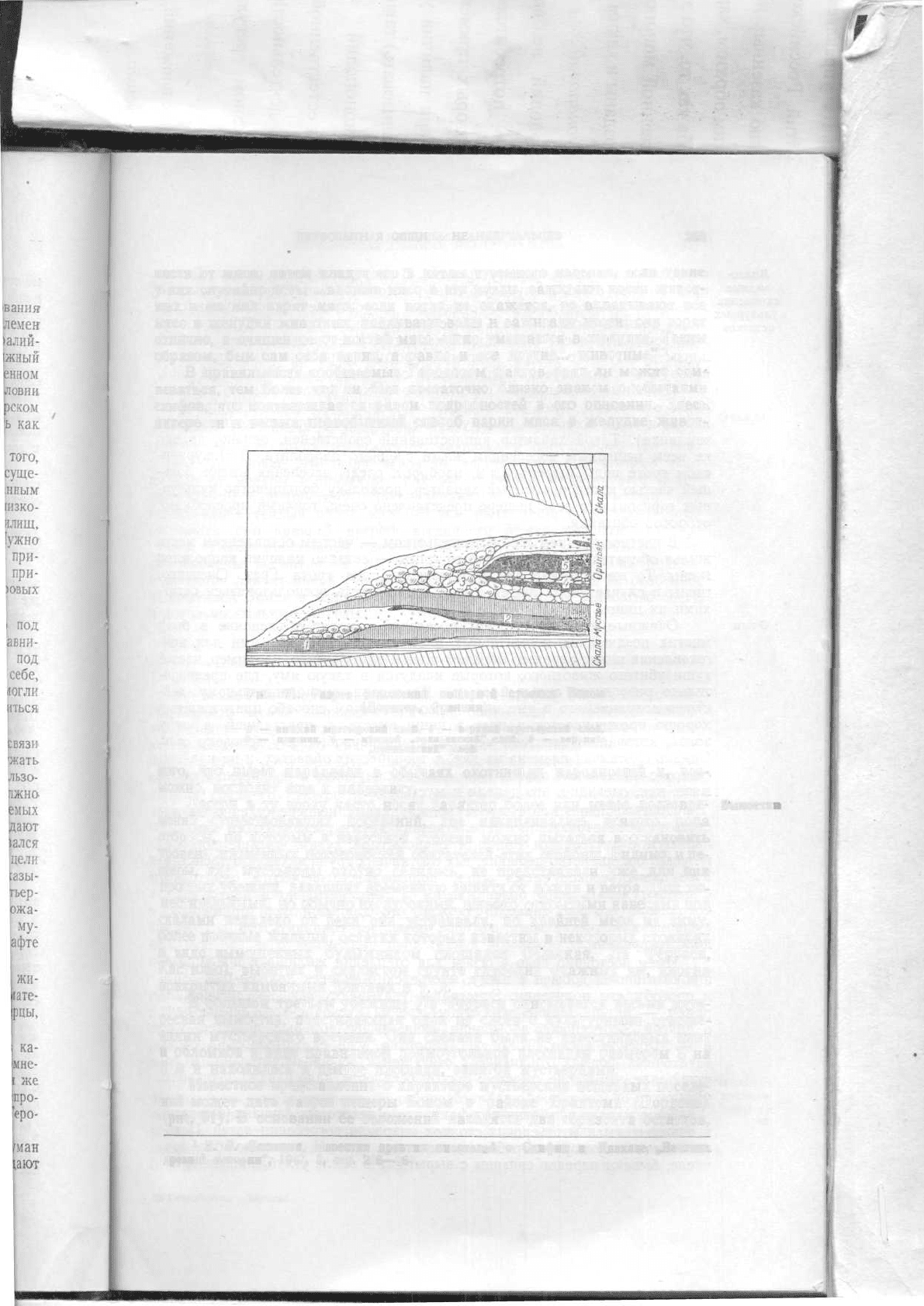

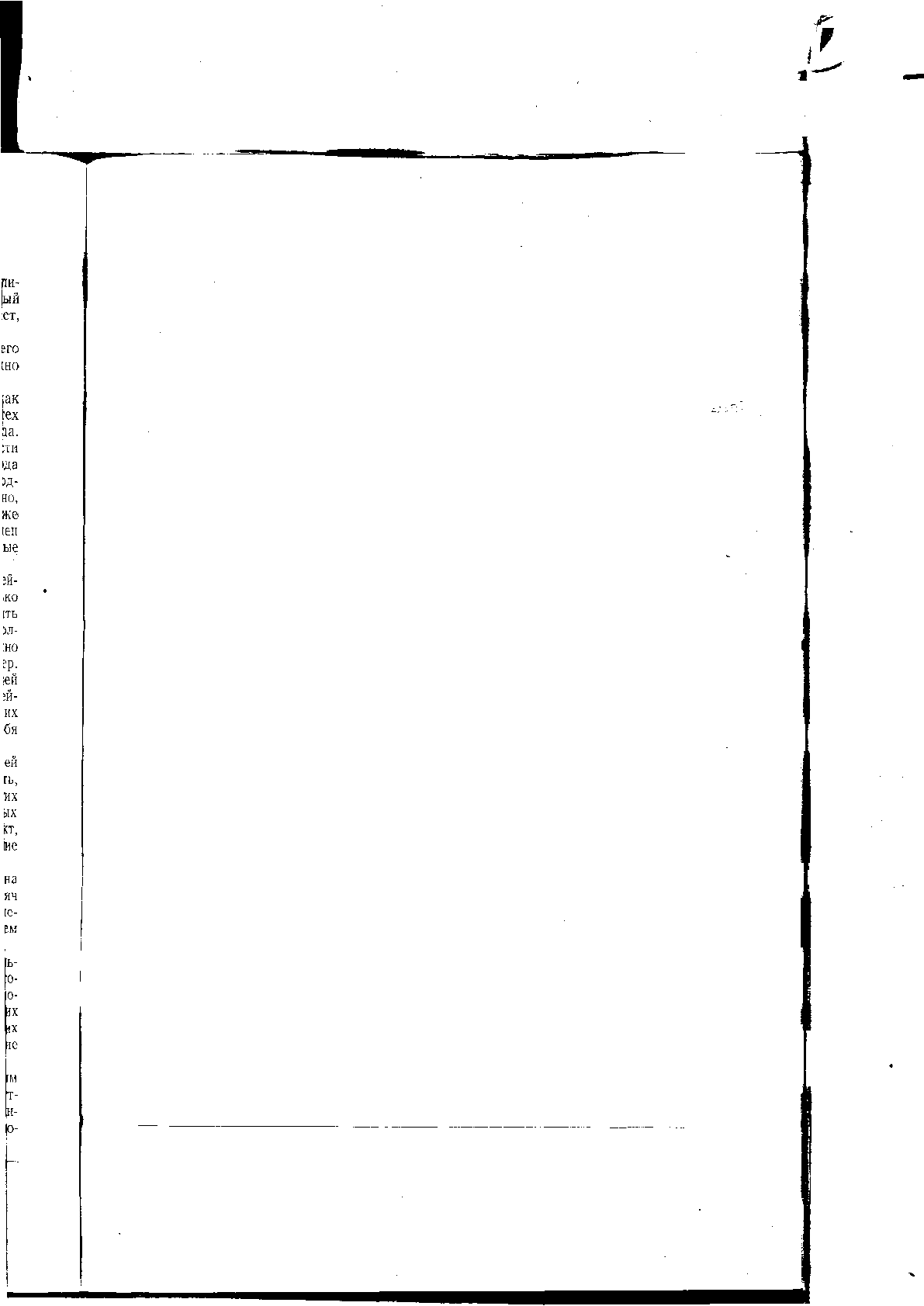

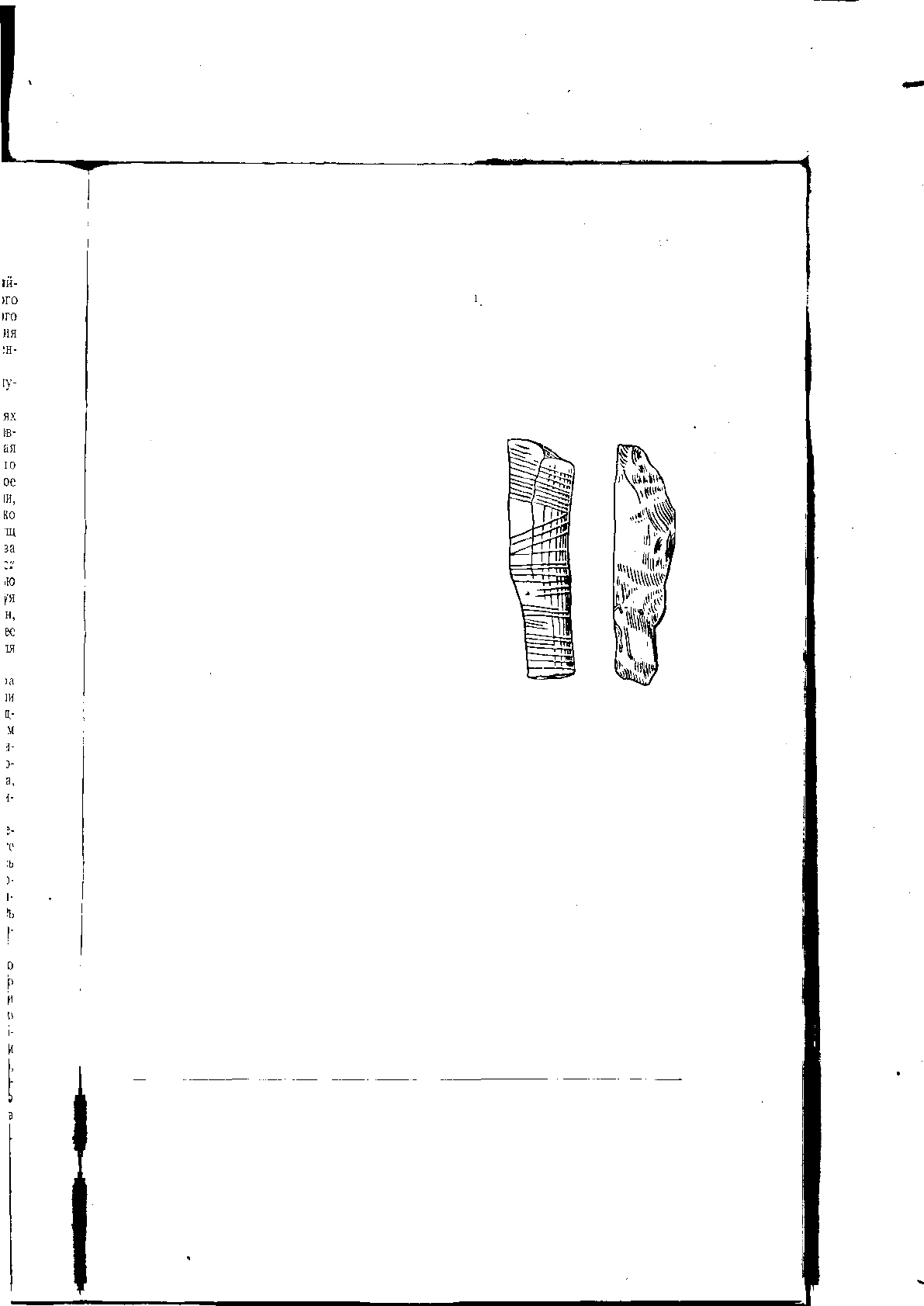

Рис. 91. Разрез отложений пещерной стоянки Боном

(Дордонь, Франция):

1 — нижний мустьерский слой, 2 — верхний мустьерский слой,

3 — плитняк, 4 — нижний „ориньякский" слой, 5 — верхний

„ориньякский" слой.

ного, что имеет параллели в обычаях охотничьих народностей и, воз-

можно, восходит еще к палеолиту.

Лагери в ту эпоху часто носят характер более или менее долговре- Вымостке

менно существовавших поселений, где накапливались всякого рода

отбросы, по которым в известной степени можно пытаться восстановить

уровень жизненных потребностей обитателей этих стойбищ. Видимо, и пе-

щеры, где мустьерцы охотно селились, не представляли уже для них

простых убежищ, дававших временную защиту от дождя и ветра. Под по-

местительными, но обычно неглубокими, широко открытыми навесами под

скалами недалеко от реки они устраивали, по крайней мере на зиму,

более прочные жилища, остатки которых известны в некоторых стоянках

в виде вымощенных булыжником площадок (Ильская, Ла Ферраси,

Кастильо), выбитых в скалистом грунте глубоких очажных ям, иногда

прикрытых каменными плитами и т. д.

В большом третьем убежище Ла Ферраси описывается весьма инте-

ресная вымостка, подстилающая один из слоев с культурными отложе-

ниями мустьерского времени. Она сделана была из известняковых плит

и обломков в виде правильной прямоугольной площадки размером 5 на

3 м и находилась в центре площади, занятой мустьерцами.

Известное представление о характере мустьерских пещерных поселе-

ний может дать разрез пещеры Боном в районе Брантома (Дордонь)

(рис. 91). В основании ее отложений находятся два горизонта остатков,

1

В. В. Латышев, Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, „Вестник

древней истории", 1947, 2, стр. 268—269.

I

240

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Очаги

Линзо- относящихся к мустьерскому времени. В настоящее время пещера Боном

видные представляет очень неглубокую нишу, которая в эпоху первоначального

заселения неандертальцами, судя по нагромождению обломков с ее

остатков свода, должна была занимать более значительную площадь. Оба мустьер-

ских горизонта носят одинаковый характер, имея вид довольно мощной

линзы культурного слоя с костями животных и расколотыми кремнями,

которую в обоих случаях подстилает в основании темный углистый слой.

Подобные линзовидные скопления остатков бывают обычно связаны

лишь с местами более длительного обитания, имеющими вид прочного

жилья и чаше всего несколько углубленными ниже уровня почвы (полу-

землянка)-. Такой характер напластований свойственен, однако, далеко

не зсем пещерным поселениям эпохи среднего палеолита. В Чокурчин-

ском гроте под Симферополем, наоборот, следы заселения имеют боль-

шей частью кратковременный характер, поскольку большинство культур-

ных горизонтов в этой пещере представлено очень тонкими прослойками

отбросов обитания.

В частности, с тем же обстоятельством — частым оставлением места

жилья обитателями Чокурчинского г^ота — свжггдас. наличие копролитов

гиены. То же отмечено для мустьерского слоя грота Грез. Очевидно,

гиены в случае ухода людей имели возможность воспользоваться остат-

ками их пищи.

Очажные ямы мустьерских поселений находят объяснение в быту

многих позднейших примитивных племен, пользующихся ими для при-

готовления пищи, главным образом мяса и жира в виде, например, частей

туши убитого животного, которые кладутся в такую яму, где предвари-

тельно разводится сильный огонь. Благодаря продолжительному дей-

ствию сохраняемого в яме жара мясо при таком способе приготовления

хорошо прожаривается и идет в пищу вместе с приставшей к нему

золой, которая в известной мере заменяла первобытному человеку соль.

Однако охотничьи племена на юге, в тропических областях, и на крайнем

севере с одинаковой охотой едят едва поджаренное и совершенно сырое

мясо, как, очевидно, это делали и мустьерцы.

Приготовление пищи путем поджаривания непосредственно на ко-

стре, а также в очажной яме или между двумя раскаленными камнями

является единственным приемом первобытной кухни, дальше которого

не ушло большинство первобытных охотничьих групп недавнего прошлого.

Уже в мустьерское время огнем пользовались, вероятно, не только

с целью сделать мясо более мягким и съедобным, но и для лучшего

сохранения его про запас. Возможно, что для этой цели применялось

сушение и копчение мяса, которое позволяет сохранять его в течение

долгого времени.

Имея постоянно дело с огнем для отепления жилища и приготовле-

ния охотничьей добычи в пищу, мустьерский человек должен был знать

и способы его получения. Этнографы указывают как на древнейший

прием — на добывание огня путем трения кусков сухого дерева один

о другой. Этот способ добывания огня, очевидно, был известен уже

в мустьерское время. Тогда же, вероятно, уже складывалось в своих

зачаточных формах отношение к огню как к особой живительной и мо-

гучей силе, что позже, вместе с ростом оседлости, дало начало почитанию

огня.

Заслуживает внимания тот факт, что в некоторых случаях (Ферраси)

в очажных ямах мустьерских стоянок находили погребения детей. Появ-

ляющиеся в ту пору погребения, известные уже в довольно большом

числе, бывают нередко связаны с вырытыми в земле углублениями, кото-

I

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

241

рые вряд ли можно с полной уверенностью считать могильными ямами.

В них можно скорее видеть какие-то части жилья, использованные для

захоронения, поскольку умершему уступалось насиженное место в пе-

щере'. Следует отметить, что совершенно примитивные приемы, которые

до сих пор практикуются в отношении исследования палеолитических

местонахождений, не дают возможности разобраться в очень важных

деталях картины, представляемой мустьерскими поселениями Западной

Европы в смысле их планировки, остатков сооружений и пр.

Общую картину материальных условий быта мустьерца следует Одежда

дополнить указанием на появление одежды, без которой нельзя пред-

ставить существование мустьерского человека в окружавшей его при-

родной обстановке. Это была, вероятно, простая шкура животного, очи-

щенная от мездры и промятая, как это и сейчас практикуется всеми

охотничьими народностями. Закрепленная с помощью ремешка, она

представляла теплый плащ, который мог быть достаточен для защиты

от холода при крайней нетребовательности и закаленности неандер-

тальца. Такой простейшей одеждой обходились до недавнего времени

огнеземельцы несмотря на то, что климатические условия их родины

отличаются значительной суровостью. В южной Патагонии и, особенно,

на Огненной Земле в холодное время года не являются редкостью снега

и довольно сильные морозы.

примитивное общество

Во всяком случае, характер поселений мустьерской эпохи, свидетель-

ствующий о весьма возросшем значении охоты как постоянного источ-

ника средств существования, указывает на новые, уже существенно иные

черты эпохи мустье по сравнению с предшествовавшей эпохой перво-

бытного стада. Зти моменты имеют чрезвычайно важное значение для

понимания условий, в которых складывалось первобытное общество на

ступени среднего палеолита. Здесь, очевидно, еще более укреплялась

внутренняя спайка первобытных, еще зачаточных обществ, вытекавшая

не только из потребности противостоять опасностям, которыми грозил

окружающий мир, — что, можно думать, играло очень большую роль

в древнейшую эпоху, — но и из прямой производственной необходи-

мости. Дело в том, что постоянная охота на крупных травоядных

и таких хищников, как пещерный медведь, при достаточной еще простоте

и несложности охотничьего вооружения мустьерца, должна была тре-

бовать от человека прежде всего организованной коллективности

действия, без чего немыслимо представить возможность добычливости

подобной охоты.

Весьма уже продуктивная охота, как основной вид производственной

деятельности человеческого коллектива, вместе с ростом и укреплением,

с одной стороны, технических и культурных навыков, с другой — род-

ственной связи первичных общественных групп, — является, несомненно,

необходимой предпосылкой для окончательного оформления первобыт-

ного общества на начальных этапах его развития.

Размеры становищ и мощные слои отбросов обитания дают основание Числен-

предполагать, что мустьерские орды представляли уже довольно крупные иость

объединения, вероятно большие, чем те, которые застает история °р

ды

у наиболее отставших в своем развитии народностей близкого к нам

времени. Можно думать, что они обычно состояли не меньше чем из

50—100 человек.

16. Первобытное общество.

I

t

242

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Низкий Если мустьерцы в своих поселениях в Европе выступают перед нами

уровень в виде настоящих охотников на мамонта, носорога, лошадь, пещерного

культуры

ме

д

Ве

д

Я)

дикого быка, большеротого оленя, — охотников, успешно

отстаивавших свое существование в тяжелых условиях ледникового

периода, •— общий уровень культурного развития их остается все же

еще весьма низким.

Выше уже указывалось на исключительную медленность развития

общества в мустьерское время и крайний консерватизм его материаль-

ного уклада. Лучшее отражение это получает в технике обработки

кремня, где в течение всего среднего палеолита удерживались простей-

шие приемы, сопряженные или с обтесыванием кусков кремня, или с рас-

щеплением их на грубые, широкие, часто треугольные отщепы. Из

подобных отщепов изготовлялись немногочисленные виды орудий, среди

которых до конца мустьерской эпохи главное место занимали два

орудия — мустьерский остроконечник и скребло. Они жили в обиходе

мустьерцев многие тысячелетия, пока быстро сложившийся с наступле-

нием позднего палеолита новый, значительно более богатый и разно-

образный кремневый инвентарь не заставил их исчезнуть уже в так

называемое ориньяко-солютрейское время.

Чем же объясняется этот резкий перелом в развитии палеолитиче-

ской культуры, который хорошо прослеживается в очень многих место-

нахождениях Европы? Нет нужды останавливаться на разборе „теорий",

находящих единственное объяснение прогрессивного характера поздне-

палеолитического общества в смене древнего населения пришлым населе-

нием, принесшим новые, высшие формы культуры. Не приходится гово-

рить о том, что перемещения населения могли иметь место и в ту эпоху,

как и в более раннее и последующее время первобытной истории челове-

чества. Однако эти „теории" — „расовая" и „теория культурных

кругов" — ничего не объясняют в закономерности развития палеолити-

ческого общества в широком историческом масштабе, подменивая в то

же время общую закономерность исторического процесса — переход

человечества из одной исторической эпохи в другую — столкновением

рас и культур (культур „широкой" и „узкой пластинки", неандерталь-

ской и кроманьонской „рас") и т. п.

Следует заметить, что примитивность мустьерской культуры и чрез-

вычайно медленный темп ее развития находятся как будто в известном

противоречии с фактом растущего значения охоты на крупных живот-

ных уже со сравнительно ранней поры, по крайней мере с конца .древ-

него палеолита. Растущая продуктивность охоты, в большей мере

обеспечивавшей существование человека, казалось бы, должна была

явиться предпосылкой достаточно быстрого расцвета культуры. Раз-

решение этих вопросов приходится искать в характере общественных

образований, складывавшихся на данной исторической ступени.

Характер Мустьерские общины, очевидно, представляли собой обособленные

обществен-

Г

ру

ППЫ

первобытных охотников, разбросанные на огромной территории,

ных оора- \ т >

зований

это

обстоятельство — немногочисленность в ту эпоху человеческого

населения, державшегося на удобных для охоты территориях, разделен-

ных сотнями километров совершенно безлюдных пространств, — должно

было создавать условия, очень неблагоприятствовавшие более быстрому

развитию и усложнению материальной основы культуры. Крайне низкий

уровень потребностей и неразвитые формы разделения труда, с своей сто-

роны, вели к той же замкнутости существования и к отсутствию каких-

либо стимулов для взаимного общения отдельных охотничьих групп..

Естественным следствием подобных условий являлось другое весьма?

I

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

248

важное обстоятельство. Отдельные крепкие и сплоченные группы мустьер-

ских охотников, разбросанные на огромных пространствах материков,

которые едва лишь начинали осваиваться человечеством, должны были

развиваться при наличии половой замкнутости, эндогамно, то есть путем

браков внутри орды. Конечно, термин „брак" здесь приходится приме-

нять совершенно условно, поскольку не может быть сомнения, что в ту

эпоху в течение долгого времени вряд ли существовали какие-либо нор-

мы, ограничивавшие сношения между полами. Данные современной этно-

графии позволяют полагать с достаточной определенностью, что половые

отношения на этой ступени развития человеческого общества имели ха-

рактер группового брака между всеми мужчинами и всеми женщинами

первобытной общины, принадлежавшими к одному поколению.

Таким образом, мустьерскому времени должна была исторически

отвечать та форма общественной организации, которая в этнографи-

ческих исследованиях носит довольно условное название .„кровнород-

ственной семьи". Последняя сменяет еще более древнее общественное

образование, относящееся к начальной эпохе человеческой истории, —

стадные группы шелльцев и ашельцев, с господствовавшей у них прак-

тикой промискуитета.

Вместе с укреплением общественных ячеек среднего палеолита с их

складывавшимся естественным разделением труда — труда мужчин

и женщин, взрослых и несовершеннолетних или слишком старых членов

общины — должна была постепенно формироваться первобытная семей-

ная община неандертальцев.

Представление о наиболее раннем этапе человеческой истории,

естественно вытекающее из анализа собранных современной наукой

археологических фактов, в сущности, лишь развивает и дает конкретное

содержание взглядам, в свое время изложенным Ф. Энгельсом.

Соответствующая эпоха характеризуется в трудах Ф. Энгельса,

как значительный шаг вперед в отношении развития материальных про-

изводительных сил первобытного общества, находившихся в предшест-

вующую эпоху в более или менее зачаточном состоянии. Особенное

значение здесь имело появление охотничьего оружия в его уже вполне

сложившихся, хотя и еще очень простых формах — деревянного копья

с заостренным при помощи огня концом, тяжелой палицы, пращи и мета-

тельных камней, боласа из ремней с грузом на конце и пр., что вместе

с усложнением самой техники охоты, применением огня, загонов и т. п.

в условиях девственной, почти не затронутой человеком природы могло

более или менее обеспечить первобытную группу постоянными продук-

тами охоты.

Это приобретение, имевшее, несомненно, чрезвычайно большое зна-

чение, вместе с освоением огня освобождало людей от прежней тесной

зависимости от природных условий. Оно давало возможность человече-

скому обществу впервые значительно расширить занятую им территорию.

Человек стал расселяться в умеренных широтах Европы и Азии, в тех

местностях, которые оставались недоступными ему на предшествующей

ступени. Он проник в ту эпоху даже в высокогорные районы, лежащие

на границе вечных снегов, где успешно охотился на пещерных медведей,

горных козлов и т. д. Естественно, что успехи, достигнутые на этой

ступени человеческим обществом, стали возможными только вместе

с значительным усовершенствованием техники, прежде всего в части

изготовления каменных орудий. Последние были совершенно необходимы

для обработки таких материалов, как дерево; без них равным образом

была невозможна разделка убитого животного и т. д. Энгельс для этоп

Ступень

историче-

ского

развития

244

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Замкнутый

характер

мустьерских

общин

эпохи („вторая ступень дикости") определенно указывает на палеоли-

тическое время. Не будет ошибкой утверждать, что охарактеризованный

таким образом этап развития первобытного общества вполне отвечает,

по нашим современным представлениям, среднему палеолиту.

Испытало ли само первобытное общество — составляющие его

ячейки — какие-либо изменения в ту эпоху? Относительно этого можно

найти определенные указания у Маркса и Энгельса.

И Маркс и Энгельс неоднократно высказывали взгляд на охоту как

на прогрессивную форму первобытного производства, являвшуюся в тех

условиях первичным видом кооперации, то есть общественного труда.

И. В. Сталин указывает, что „общий труд ведет к общей собственности

на средства производства, равно как на продукты производства" Отсюда

понятно распространенное повсюду у отставших в своем развитии народ-

ностей общее владение средствами труда, в первую очередь, естественно,

местами охоты и собирания плодов, кореньев и т. п. Понятна также

и сама организация общественного коллектива, которая даже у племен

с упадочными формами охотничьего образа жизни имеет отчетливые

черты первобытно-общинного строя.

Таким образом, приобретение охотой значения основного, важней-

шего источника жизненных благ, — что имело место, очевидно, только

на определенной исторической ступени, —• неизбежно должно было быть

связано с оформлением первобытной ячейки как производственного кол-

лектива, который в предшествующее время мог носить лишь совершенно

неразвитый, зачаточный, в буквальном смысле слова стадный характер.

Первым следствием этого должно было явиться усиление внутренней

связанности первобытной общины, что, очевидно, должно было содей-

ствовать осознанию составляющими ее индивидуумами общности их

происхождения, но, в равной мере, также и противопоставлению себя

другим производственным объединениям.

Отличительной чертой общественной организации, соответствующей

времени „кровнородственной семьи", как ее можно условно назвать,

пользуясь термином, предложенным Морганом, была замкнутость этих

ячеек. Размножение ,„в себе", в маленьких замкнутых общественных

группах — первобытных общинах, — приходится расценивать как факт,

весьма неблагоприятно влиявший прежде всего на физическое развитие

человека среднего палеолита.

Интересно, с другой стороны, что неандертальские охотники на

мамонта и пещерного медведя, жившие не менее чем за 40—50 тысяч

лет до нашего времени, благодаря добычливости своих охот, как отме-

чалось выше, находились в смысле питания не в худших условиях, чем

австралийцы, бушмены или ведды.

Неблагоприятные условия природной среды, сложившиеся в резуль-

тате непредусмотрительного расходования природных ресурсов, неблаго-

приятная историческая обстановка, поставившая отдельные группы чело-

вечества в состояние изоляции, на многие тысячелетия задержали их

развитие. В частности, и бродяжничество, как необходимый в этих

условиях образ жизни, должно было вызвать значительное огрубение

и упрощение всего уклада жизни этих племен.

Очерченный выше характер мустьерского общества делает понятным

многое из того, что о нем известно. Прежде всего естественно, что отсут-

ствие связи между отдельными общинами мустьерцев, их изолирован-

ность и разобщенность должны были создавать условия, весьма тормо-

зившие их развитие.

1

И. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 555.

I

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ 245

Та же дробность и замкнутость первобытных общественных коллек-

тивов дает возможность понять другую характерную особенность му-

стьерской эпохи — длительное существование бок о бок в пределах

Европы различных типов производственного инвентаря, обозначающихся

как примитивно мустьерские, клэктонские, ашельские, типично мустьер-

ские наборы орудий, которые в действительности могли существовать

часто рядом друг с другом приблизительно в одну и ту же эпоху.

Этот факт достаточно убедительно показан раскопками ряда подоб-

ных местонахождений палеолитического времени. Он делает понятным •

для таких памятников юга СССР, в частности Крыма и Прикубанья,

как" Киик-Коба, Чокурча, Ильская, сочетание кремневого инвентаря,

имеющего формально некоторые „ашельские" черты

г

, с далеко ушедшей

утилизацией кости, даже появлением настоящих костяных изделий, кото-

рые, как правило, становятся известны только с началом позднего

палеолита.

В следующей главе будет показано, что происходило с материаль-

ной культурой, когда изменился характер общественной структуры перво-

бытного человечества и на месте мелких, изолированных и раздроблен-

ных охотничьих групп возникли более крупные их объединения; это,

с одной стороны, чрезвычайно усиливало производственные возможности

человеческого труда как основы дальнейшего ускорявшегося историче-

ского движения первобытного общества, с другой — открыло путь экзо?

гамии, как нормальной форме брачных отношений, создавшей пред-

посылки для оформления нового, высшего человеческого типа — типа

современного человека.

Наиболее отставшие в культурном отношении общества близкого

нам времени, в особенности тасманийское, о котором сохранились

некоторые данные от XVIII и начала XIX вв., при всей своей простоте

представляют все же общественные образования, весьма далеко ушед-

шие от первобытного строя мустьерской эпохи.

С другой стороны, вероятно, неблагоприятными условиями, как,

например, уменьшение дичи и вызванный этим недостаток мясной пищи,

вместе со сложившимся уже разделением труда, при котором на женщину

падало собирание необходимых для существования общины растительных

и иных продуктов, можно объяснить наблюдавшееся уже у тасманийцев

подчиненное положение женщины. Нет оснований предполагать подоб-

ного рода отношений в среде мустьерского общества, где крепнувший

в связи с большой хозяйственной сплоченностью группы социальный

инстинкт создавал условия, благоприятные для равноправия членов

орды, и где женщина, нужно полагать, сохраняла одинаковое положение

с мужчиной.

Усложнение жизненных потребностей вместе с зарождавшейся Зачатки

оседлостью могло влиять все же на известное разграничение некоторой разделения

сферы мужского и женского труда. Труд женщины, естественно, должен

т

РУ

да

был проявлять себя преимущественно в области, связанной с лагерем,

жилищем, приготовлением пищи, одежды. Очевидно, также главным

образом на женщин и подростков падало собирание всякого рода расти-

тельных продуктов в виде ягод, кореньев, съедобных лишайников и пр.,

которые даже в суровых условиях полярной природы являются необхо-

димым элементом питания человека и при наличии достаточных запасов

мяса.

1

По существу это, конечно, своеобразный позднемустьерский инвентарь с весьма

прогрессивными чертами в отношении производственно-техническом.

I

246

ГЛАВА TPEJ±£

В отношении использования кремня для нужд первобытного хозяй-

ства это намечавшееся ^оя^^лтае тр^Аъ ъгло ъ течение мустьерского

времени к закреплению двух основных типов орудий — мустьерского

остроконечника и скребла, которые можно рассматривать как орудия

обособлявшегося труда мужчины и женщины — „мужской" и „жен-

ский" ножи.

Очень интересную, но и наименее выясненную сторону жизни му-

стьерца представляет его духовная жизнь.

Речь Одним из наиболее могущественных социальных факторов в условиях

первобытного человеческого стада должна была явиться речь, отражав-

шая в себе растущую и укреплявшуюся потребность в общении, которая

развивалась в меру усложнения хозяйственной организации пеп^^^ттил™

оощесгва. Если невозможно представить себе даже полуживотное

состояние человека в древнем палеолите без какой-то ляядтлдног /1"'п:

естественно, что в мустьерское время он должен был уже широко

владеть этим важнейшим средством общения. .„Язык, — говорит товарищ

Сталин, — относится к числу общественных явлений, действующих за

все время существования общества. Он рождается и развивается

с рождением и развитием общества. Он умирает вместе со смертью

общества. Вне общества нет языка"Маркс и Энгельс, критикуя

Фейербаха, вполне определенно указывают, что язык так же древен,

как и сознание, поскольку язык „и есть практическое, существующее

и для других людей, и лишь тем самым существующее также и для

меня самого действительное сознание..."

2

.

Совершенно превратные, идеалистические представления Н. Я- Марра

о якобы очень позднем появлении звуковой речи, возникающей чуть ли

не в эпоху позднего палеолита, которой будто бы должна была пред-

шествовать кинетическая речь, — некритически воспринятые рядом

советских ученых, — оказали весьма неблагоприятное влияние на пони-

мание древнего общества. Они вели, прежде всего, к резкому противо-

поставлению неандертальского общества обществу позднего палеолита,

а отсюда — к затушевыванию тех прогрессивных черт, которые отли-

чают мустьерское время.

Руководствуясь указаниями И. В. Сталина, сейчас нельзя сомне-

ваться в том, что звуковая речь должна была формироваться вместе

с сознанием уже на самых начальных этапах, вырастая и усложняясь

параллельно с усложнением материальной основы существования перво-

бытного стада. Значительно сложнее вопрос о звуковой речи современ-

ного, хорошо известного нам типа, которую, видимо, приходится считать

возможной только на определенной ступени развития и совершенство-

вания физической природы человека и его речевого аппарата.

Учитывая крайне простой и примитивный характер мустьерского

общества, замкнутость первобытных общин неандертальцев и тесную

сплоченность членов таких коллективов, приходится думать, что они

могли довольствоваться еще очень простой по своей структуре и по

составляющим ее элементам звуковой речью. Тесная спаянность подоб-

ной группы давала ей возможность обходиться еще очень примитивным

языком звуков, которые могли видоизменяться в зависимости от того,

что они должны были обозначать — призыв, предупреждение об опас-

ности и т. д. С другой стороны, следует предполагать все же, что

в условиях по крайней мере более поздней поры среднего палеолита

1

И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, 1950, стр. 22.

2

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 20.

г

ПЕРВОБЫТНАЯ ОБЩИНА НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

247

должны были уже зарождаться в зачаточных формах более сложные

сочетания звуков для определенных понятий

Развитие и усложнение звуковой речи, очевидно, шло параллельно

с нарастанием представлений, уже перераставших простейшие акты

повседневного существования и суммировавших опыт общественного

коллектива во взаимоотношениях его членов как между собой, так

и с внешним миром.

Время среднего палеолита дает ряд фактов из области идеологии, Минераль-

неизвестных в предшествующую эпоху. К ним относится, прежде всего,

на

я краска

первое появление настоящих погребений. Не- .

зависимо от того, как объяснять их мотивы,

появление их в эпоху мустье не может быть

объяснено иначе, как в плоскости явлений уже

собственно идеологического порядка.

Зарождение эстетики в виде заботы об

украшении тела, о которой говорят находки

минеральной краски, охры, в стоянках сред-

него палеолита, вряд ли можно рассматривать

вне того же круга представлений.

Конечно, такие естественные проявления

эстетического чувства, как украшение головы,

шеи, рук и обнаженного тела цветами или

низками ягод и зерен, могут восходить к чрез-

вычайно ранней эпохе, вырастая из весьма

первобытных инстинктов. Однако находкам

красящих веществ на местах мустьерских ста-

новищ

2

можно придавать значение не только

средства украшения в узком значении этого

слова.

Нельзя забывать, что многие современные

охотничьи народности практикуют окрашива-

ние тела краской, смешанной с жиром, как

средство защиты от холода. Вместе с тем уже с очень ранней поры

краски — красная, белая, черная — должны были переплетаться в перво-

бытном, еще очень примитивном сознании с определенным кругом пред-

ставлений, являясь для древнего человека символами многих из окру-

жавших и весьма для него важных явлений,, таких, например, как огонь,

кровь, солнце, день с его антитезой — ночной тьмой и т. д.,: выраставших

в его миропонимании в ряды ассоциирующихся образов.

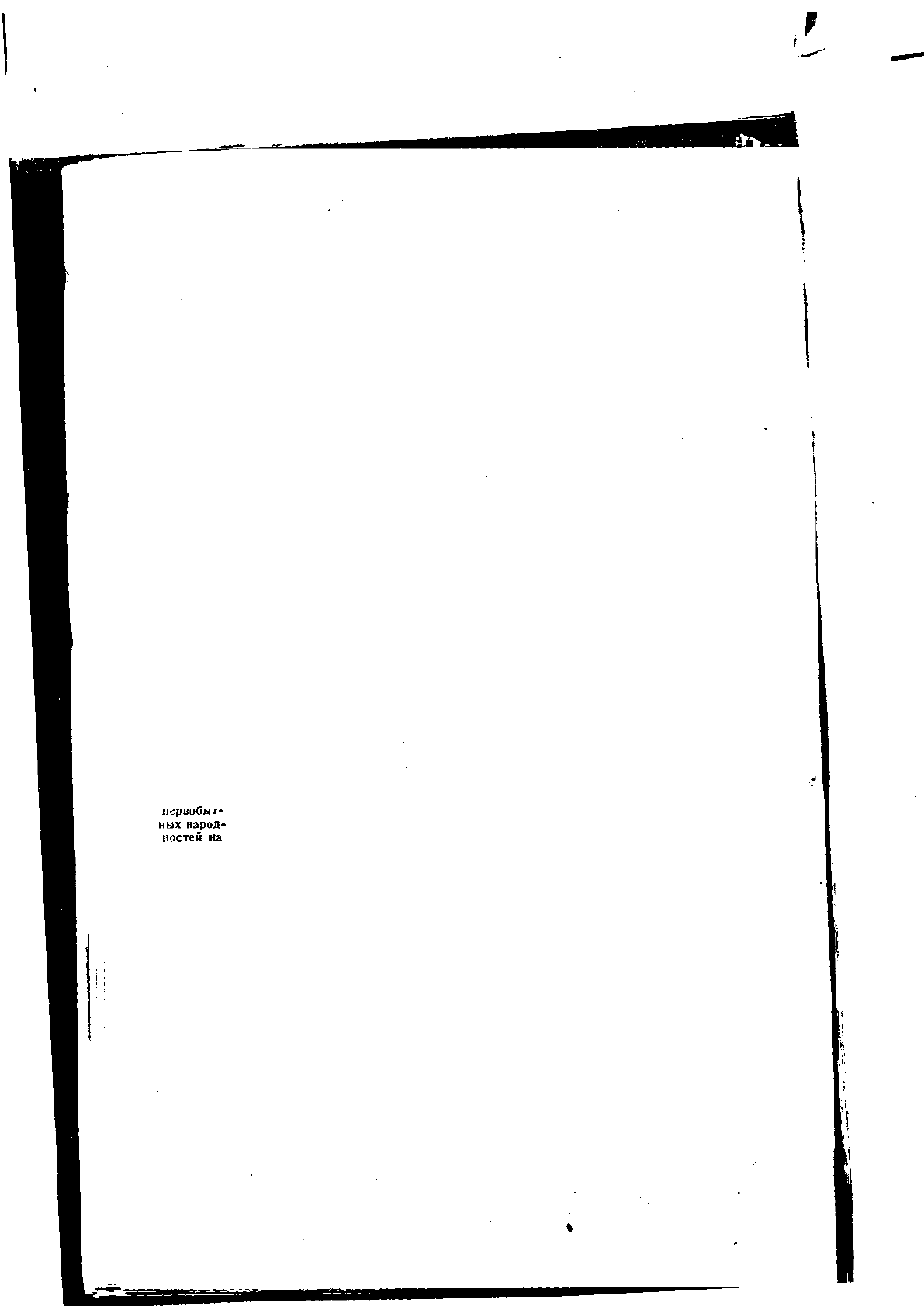

На возникновение достаточно сложных ассоциаций указывают отме- Изобрази-

чаемые ниже находки на местах мустьерских поселений плит с чашечко- тельное

видными углублениями и первые проявления того, что можно назвать

тв

°Р

честв0

условно орнаментальным искусством, — в виде, например, костяной

пластинки с нанесенными на ней рядами тонких параллельных нарезок

(рис. 92), найденной в мустьерской слое главного убежища Ла Ферраси.

Следует учитывать также усложнение элементов материальной Строй пред-

культуры, наблюдавшееся в мустьерское время, что должно было ставлений

требовать значительной диференциации понятий, для передачи которых

1

Интересные соображения о развитии речи и ее характере у неандертальского

человека можно найти у В. В. Бунака в его вышеуказанной статье в сборнике

„Происхождение человека и древнее расселение человечества", 1951, стр. 205.

2

Можно указать, например, находку большого количества минеральной краски

(перекись марганца), часто в виде кусков со следами скобления, в стоянке Ребиер II

(Боном) в Дордони. Такие факты известны и в отношении других стоянок эпохи более

позднего мустье.

Рис. 92. Кость с пра-

вильно расположенными

нарезками и грубо обитая

кость из мустьерского

слоя главного убежища

Ла Ферраси, V2 н. в.

I

I

248

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

зачаточная речь шелльской эпохи создавала, очевидно, слишком узкие

рамки.

Инстинктивная боязнь окружающего, сопровождавшая существова-

ние древнейшего человека, поскольку его жизнь протекала в условиях

постоянной опасности со стороны хищных животных, которым он едва ли

мог противопоставить серьезные средства защиты, — в мустьерскую эпоху

должна была приобрести иной характер. Весьма примитивное мышле-

ние человека древнего палеолита, построенное на очень узком круге

ассоциаций, должно было смениться у неандертальца концентрацией

сознания вокруг обстановки его существования, где он сам выступает

как реальная действующая сила.

Вместе с тем, включая в себя все большее количество представлений

из области внешнего мира, сознание неандертальца должно было оста-

навливать его внимание на явлениях природы, которые имели непосред-

ственное отношение к его повседневному существованию, как ночь

и день, небо, солнце, звезды, вода, огонь, гроза, окружающий мир

животных, — которые он, очевидно, пытался осмысливать, исходя из

строя своей собственной жизни. Однако некоторые зачатки первобытно-

идеалистических представлений, которые на этой ступени общественного

развития было бы невозможно отделить от мышления, формирующегося

на опыте практической жизни, — настолько они сливались у первобыт-

ного охотника в темном, крайне ограниченном понимании связей явлений

окружающего мира, — приходится искать в кругу фактов, ближайшим

образом связанных с жизнью самого первобытного общества. Судя по

тому, что известно в отношении полубродячих охотничьих племен недав-

него прошлого, как те же австралийцы, зачатки подобных представлений

могли вытекать из особого положения, которое начинает занимать

в сознании первобытной общины ее умерший сочлен.

смерть

погребения

Взгляд Не раз теми исследователями, которые имели возможность ближе

познакомиться с духовной жизнью охотничьих племен близкого к нам

времени, обращалось внимание на странный факт, что многие из перво-

бытных групп населения земного шара не имеют представления о есте-

ственной смерти, то есть о том, что каждый человек подвержен смерти

от старости, истощения, болезни и т. п. Понятной для них смерть

является тогда, когда дело идет о гибели, например на охоте, от ран,

нанесенных животными, при нападении врагов или в результате несчаст-

ной случайности, но факт смерти без видимого повреждения тела почти

всегда рассматривается как результат колдовства, то есть действия

враждебно настроенных людей или духов.

Правда, такие взгляды обнаруживаются у народностей, стоящих на

более высокой ступени развития, мысль которых уже населила окру-

жающий мир духами, покровительствующими или враждебными перво-

бытной общине, причем самая возможность насылать смерть связывается

у них с магией — особыми действиями, являющимися основой перво-

бытного культа. Но такого рода представления имеют весьма глубокие

корни в предшествующей истории человеческого общества и вытекают

из отношения к смерти как к факту, который не усваивается первобыт-

ным сознанием, если смерть не имеет вполне осязательных причин. На

этой почве должны были вырастать те взгляды, которые привели мустьер-

ского человека к известным формам заботы об умершем (для него-

\