Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

12

13

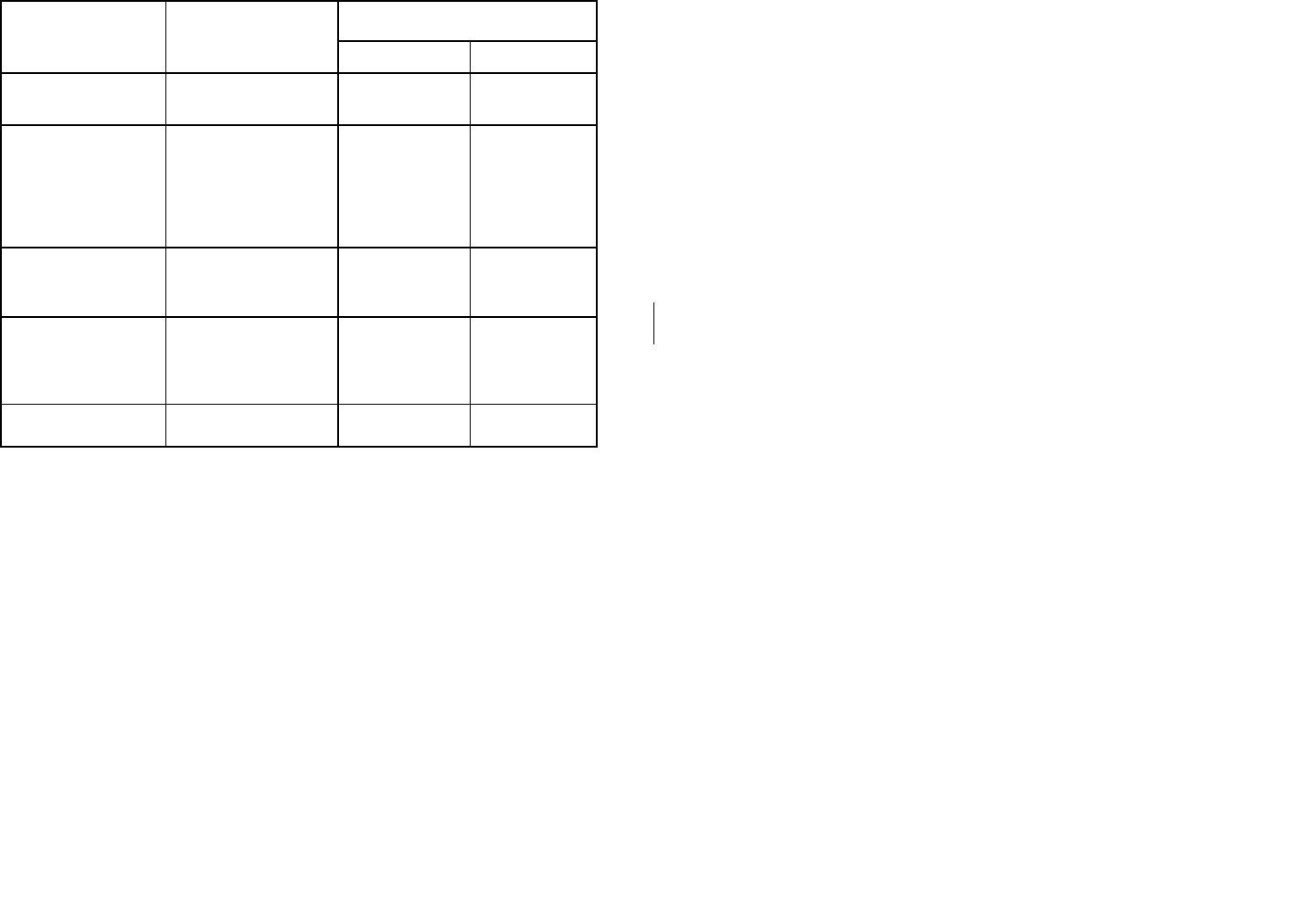

Категории учебных

заведений

Типы учебных

заведений

Количество учебных заведений на

2000-2001 г.

Государ-

ственных

Негосудар-

ственных

Заведения после-

вузовской подго-

товки

Академия

Институт

1

3

Высшее учебное

заведение

Университет

Академия

Институт Высш.

колледж Высш.

училище

Духовная семи-

нария

24 9

6 4

1

1 1

11

2

Среднее специаль-

ное учебное заве-

дение

Техникум Колледж

Училище (включая

ВПУ, ВТУ)

74

26

70

Средняя школа Колледж Лицей

Гимназия

Спец.школа

Общая ср.школа

8

25

10

98

4626

Заведения дошко-

льного воспитания

Детсад

Ясли

Рис. 3. Система учебных заведений Беларуси.

Система высшего образования включает в себя университеты,

академии, институты, колледжи и училища высшего типа, которые в

своей совокупности представляют собой целостную систему высшего

образования. Сюда же относятся и такие специальные заведения, как

духовные семинарии.

Кроме указанных уровней система образования включает в себя

специальные учреждения, в рамках которых осуществляется после-

вузовская подготовка и переподготовка кадров высшей квалификации. В

качестве таких учреждений выступают академии и институты, в стенах

которых повышают свою квалификацию врачи, учителя, юристы,

вузовские работники, работники сферы управления и т.д.

Для иллюстрации целостной системы образования можно привести ту

систему, которая сложилась к настоящему времени в Республике

Беларусь (см. рис. 3).

По своей учебной работе все вузы подчиняются Министерству

образования, по своей же финансовой части и административной

подчиненности они подразделяются на общеобразовательные (под-

чиняющиеся министерству образования) и ведомственные (подчи-14

няющиеся соответствующим министерствам). Всего в Беларуси на-

считывается (на 2001 год) 44 государственных и 15 негосударственных

высших учебных заведений.

Некоторые учебные заведения совмещают в своих структурах

функции как вузовской, так и послевузовской подготовки. Например,

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

осуществляющая переподготовку управленческих кадров, готовит

специалистов высшей квалификации преподавателей общественных

дисциплин. Таким образом, грань между вузом и заведениями по-

слевузовской подготовки весьма подвижна.

Исторически традиционную форму вузовского образования пред-

ставляют собой университеты, которые как в прошлом, так и в настоящем

включают в себя факультеты, центры и институты. По мере эволюции

вузовского образования, некоторые институты (в рамках которых особая

роль отводилась прикладным исследованиям) отпочковывалась от

университетов, образовывая свою разновидность вузовского образования,

например, институты медицинского, педагогического и инженерно-

технического профиля. Постепенно, однако, многие педвузы, особенно в

годы перестройки, вновь были преобразованы в университеты (или

академии). Таким образом, сам состав учреждений высшей школы и по

количественным и по качественным параметрам оказывается весьма

подвижным и изменчивым, так или иначе отражая те изменения, которые

происходят в целом в общественной системе.

Эти общие сведения о системе высшего образования необходимы для

выпускника вуза уже хотя бы для того, чтобы он мог ориентироваться в

той сфере, где ему в будущем придется работать в качестве преподавателя.

Однако не все и не сразу становятся преподавателями. Вуз довольно

сложное учреждение. В котором на разных должностях требуются

высококвалифицированные специалисты с вузовским образованием.

Особенность курса методики преподавания той или иной вузовской

дисциплины, ориентированный в основном на подготовку педагогических

кадров, должен включать в себя и ряд смежных вопросов, связанных с

методикой управленческой и организаторской работы, т.к. многим

выпускникам вузов приходится работать в качестве лаборантов,

заведующих кабинетов и лабораторий, методистов и т.д., а самим

преподавателям выполнять на общественных началах функции кураторов,

воспитателей, организаторов и т.д., что и определяет специфику курса

методики преподавания в вузе.

15

Большое значение в этом плане имеет четкое представление о системе

организации и управления вузами, о которой выпускники вузов имеют

весьма смутное представление, что мешает им сориентироваться в своей

будущей работе.

Учитывая некоторую пестроту в типах учебных заведений, оста-

новимся на той системе их организации и управления, которая сложилась

в такой традиционной форме вузовского обучения, каковой является

университет.

Система высшего образования особый социальный институт, со-

единяющий в себе как чисто административные, так и творческие

функции. Университет - часть этой системы и заключает в себе как

элементы административного управления, так и творческого содружества,

творческого союза, в котором объединяются ученые, педагоги и студенты

с целью получения нового знания и формирования нового поколения

ученых и педагогов.

Вот эти две ипостаси университета как части административной

системы и как творческого союза представляют его уникальную

особенность, которая по-своему проявлялась на разных этапах его

исторического развития. Государственно-административная система

всегда стремилась превратить университет в свою неотъемлемую часть,

организовать его по образу и подобию монастыря, казармы или

производственной бригады. Но сам характер деятельности по добыванию

нового знания и воспитанию нового поколения ученых никак не подходил

под тип отношений между солдатом и командиром, работником и

начальником, верующим и священнослужителем, сама эта деятельность

предполагала особые демократические начала управления и

взаимоотношения между коллегами учеными и педагогами, между

преподавателями и студентами, между администраторами и

подчиненными. Именно поэтому университеты постоянно отстаивали свое

право на автономию, на утверждение своих принципов обучения и

взаимоотношения внутри творческого коллектива и его отношения с

государственными структурами, и именно университеты явились теми

очагами свободомыслия и демократизма, которые в конце концов

взрывали изнутри всю иерархизированную систему устаревших форм

управления обществом.

Наличие этих двух ипостасей университетской организации, в

сущности, сохранилось до наших дней. И в настоящее время университет

представляет собой своеобразное сочетание административной и

общественно-демократической форм управления, органов законо-

дательного и исполнительного управления, сочетание принципов

единоначалия и коллегиальности.

16

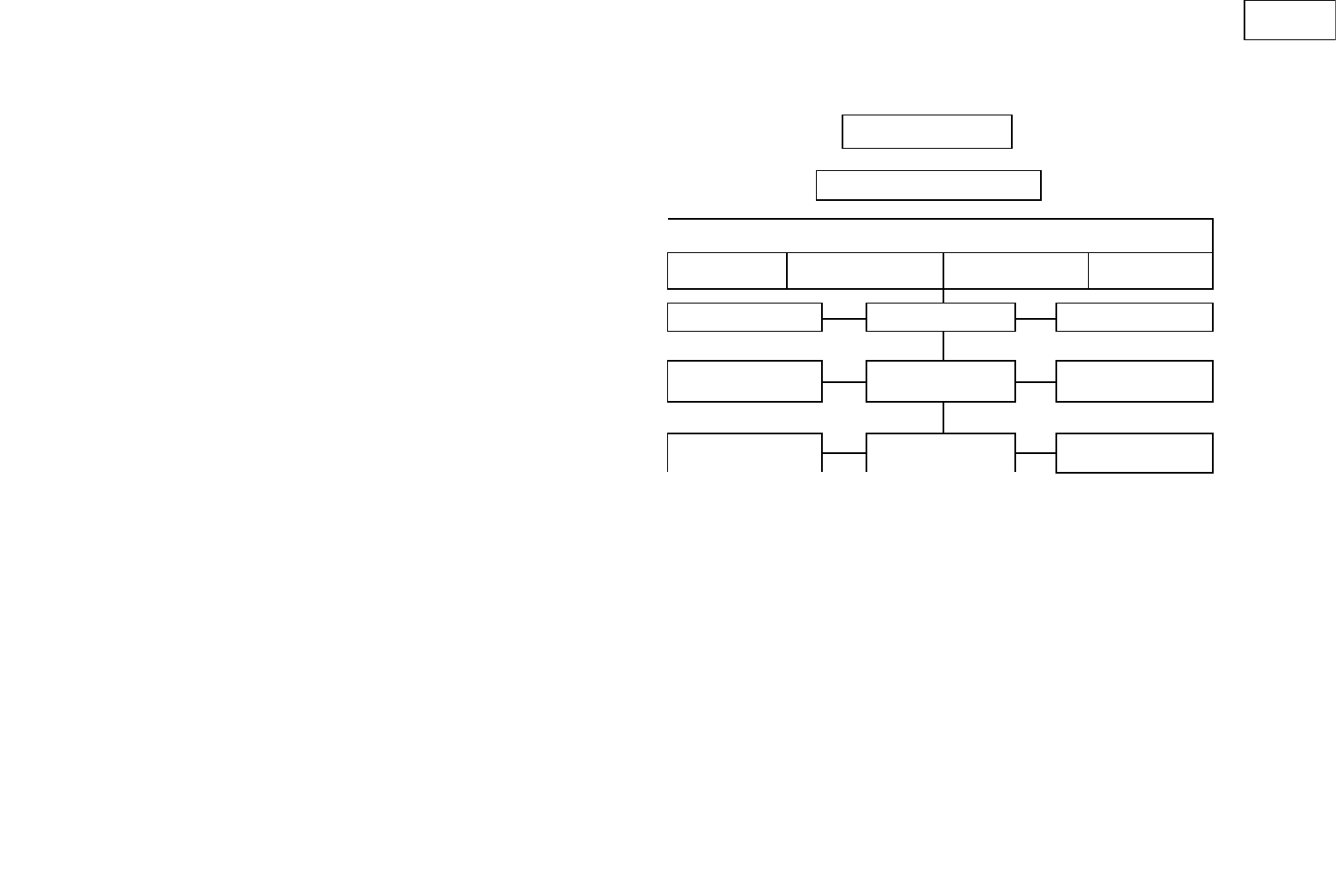

РЕКТОР

РЕКТОРАТ

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

ЧАСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Учебная

Научно-

исследовательская

Административно-

хозяйственная

Финансовая

Декан Факультет Совет факультета

Заведующий

кафедрой

Кафедра

Заседание членов

кафедры

Заведующи

\

Лаборатория

Заседание членов

лаборатории

Рис 4. Структура университета и органов его управления.

Рассмотрим вначале саму структуру организации университета и

органов его управления, исключая структуры с правом юридического

лица (см. рис.4).

Ректор, проректор, декан, заведующие кафедрой и лабораторией,

директора института или центра представляют собой линию адми-

нистративного управления. Советы же всех уровней, заседания членов

кафедр или лабораторий представляют собой органы демократического

(коллективного) управления, это своеобразные законодательные органы,

принимающие коллективные решения, обязательные для выполнения

административно-исполнительными органами соответствующих уровней.

Демократические основы управления университетом реализуются в

том, что все выше перечисленные руководители, а также члены

профессорско-преподавательского состава проходят процедуру выборов в

соответствующих советах. Таким образом, в самой организации

университета сочетаются коллегиальность и единоначалие,

демократические и административные принципы управления.

Основной ячейкой педагогического коллектива вуза является кафедра,

структура которой определяется штатным расписанием, или набором

соответствующих должностей. Таковыми являются: заведующий

кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель,

ассистент, заведующий кабинетом, лаборант. Две последние должности

определяются как учебно-вспомогательный персонал кафедры, все

предшествующие - как профессорско-преподавательский состав кафедры.

Ранг и статус преподавателя определяется не только перечисленными

должностями, но и учеными степенями (кандидат и доктор наук), а также

учеными званиями (доцент и профессор). Различное сочетание

должностей, научных степеней и званий и определяет конкретный статус

преподавателя (например, доктор наук, профессор или доктор наук,

доцент; кандидат наук и профессор; кандидат наук и доцент и т.д.).

Каждые пять лет члены профессорско-преподавательского коллектива

проходят процедуру переизбрания по конкурсу на занимаемую

должность, что также является выражением основ демократического

устройства высшей школы.

Таким образом, университет (как и всякий вуз) - это не застывшая

структура, а живой, динамический организм, имеющий достаточно дей-

ственные рычаги для своего самообновления и развития. Разумеется,

будучи частью общества, университет как и вся высшая школа, не может

не зависеть от процессов общесоциального характера, которые на-

кладывают свой отпечаток на характер работы высшей школы, содей-

ствуют или сдерживают ее развитие, предъявляя свои приоритеты и

предпочтения к тем или иным направлениям научного знания. Эта сторона

дела имеет особое значение для характеристики деятельности ■ высшей

школы, особенно в периоды радикальных перестроек социальной

структуры. Юридическим документом, определяющим все аспекты

деятельности университета, является его устав.

Динамизм общественной жизни стал очевидным фактом уже в XIX

веке, но то, что пришлось пережить людям XX века, говорит не просто о

динамике общественной жизни, а о какой-то стремительной гонке, все

более и более ускоряющей темпы общественного прогресса. На

протяжении жизни всего лишь двух поколений людям пришлось

пережить две мировые войны, социалистические преобразования и откат

от них, массу различных по масштабу научно-технических революций от

овладения энергией ядра и освоения космоса до информационных

технологий и клонирования живых существ. Ясно, что «виновником» всех

этих преобразований и ускорений является наука, а также ее предпосылка

- высшая школа, а в более широком плане - вся система образования.

Общество и образование являются двумя взаимостимулирующими

системами общест-

венного прогресса. Многие общественные, научные, технические и

технологические новации находили свое отражение в системе образования.

И наоборот, многие идеи, которые зарождались в недрах образовательных

систем, через систему научного знания воздействовали на материальную и

духовную основу общественной жизни. Как только система образования

чуть-чуть отставала от запросов общественной жизни, тут же появлялись

инновационные программы ее модернизации и развития, благодаря

которым образование наверстывало упущенное и вновь продуцировало

новаторов общественного и научно-технического прогресса. Здесь нет

необходимости говорить о деятельности Платона и Аристотеля, Августина

Аврелия и Фомы Аквинского, Бэкона и Гоббса, Декарта и Лейбница, Канта

и Гегеля, Маркса и Энгельса и многих, многих других мыслителей, в том

числе и новаторов собственно образовательного поля (Песта-лоцци, Ян

Коменский и др.), чьи идеи имели революционное воздействие на

изменение систем образования и выход Европы в ранг социального лидера.

Ясно одно, успехи науки и общественно-технический прогресс

обусловлены теми процессами, которые происходят в системе высшего

образования, позволяя этой системе отбирать наиболее талантливых

молодых людей и готовить из них своеобразную интеллектуальную элиту,

обеспечивающую дальнейшие достижения общественного развития.

Особо разительные изменения в системе образования происходят

тогда, когда общество переживает моменты наиболее радикальных

преобразований, связанных с переходом от одной социально-

политической системы к другой. Буржуазные революции не только меняли

облик политической структуры общества, но имели и значительное

влияние на всю систему образования, приводя ее в полное соответствие с

требованиями индустриального общества. Естественное отставание

некоторых стран (в частности, России) от технического прогресса

заставляло искать экстремальные меры с целью наверстывания упу-

щенного как в политике (формирование тоталитарных форм правления),

так и в духовной сфере, в частности, в науке (создание государственных

научных центров) с соответствующей перестройкой всей системы

образования (жесткое государственное регулирование).

Можно по-разному оценивать тоталитарные формы управления

обществом, но нельзя не признать, что за исторически короткий период

действия советская Россия действительно обрела статус индустриальной

державы, заняв лидирующие позиции во многих областях науки и

техники. Централизация здесь сыграла свою положительную роль.

Централизованной оказалась и вся система образования. Естественные и

технические науки благодаря государственной поддержке действительно

обрели мощный фактор своего развития.

19

Сложнее оказалось с общественными науками, которые все в большей и

большей степени смыкались с идеологией и постепенно утрачивали

статус собственно научного (т.е. независимого, автономного) знания.

Сиюминутные политические интересы вытесняли из сферы обществен-

ных наук дух самостоятельного поиска объективных истин, самостоя-

тельных, независимых суждений. «Падение» обществознания приводило

и к обесцениванию самой идеологии, которая постепенно стала ут-

рачивать свой революционных дух и пафос, становясь лишь ширмой

политических амбиций плохо организованного госаппарата, ядром ко-

торого и была правящая партия. Подобное раздвоение в духовной сфере,

раздвоение между тем, что есть, и тем, что надо, имело пагубные

последствия, приводя к раздвоению личности, к раздвоению морали, к

раздвоению политики и, в конечном итоге, к раздвоению самого обще-

ства. Из цементирующей силы обществознание и идеология превратились

в сферу разложения общества. К сожалению, из правящей элиты никто

этого разложения не заметил, говорили лишь об экономическом

отставании, что и привело к падению плановой или тоталитарно-

центристской системы советского общества. Беспомощность общест-

вознания особенно ярко проявилась в период перестройки. В сущности,

все то, что было наработано общественной наукой за советский период,

оказалось ненужным. В одночасье вся учебная и научная литература в

области обществоведения оказалась забытой. Новых же идей выработано

не было, поэтому перестройка началась в идеологическом вакууме,

который стал заполнятся всевозможными теоретическими суррогатами,

быстро возникающими и быстро уходящими в небытие. Стихия

преобразования захлестнула общество, развалив могучую державу на ряд

осколочных государств с весьма амбициозным восприятием своего

суверенитета, никак не согласующимся с их экономическим потенциалом.

Но как бы ни относиться к перестройке и тем трансформационным

процессам, которые происходят в странах бывшего советского

пространства, факт остается фактом - социализм с его суперцентра-

лизованной системой организации и управления обществом сошел с

исторической арены, что вполне равнозначно новому революционному

витку мировой истории: на постсоветском пространстве складывается

новая нетрадиционная форма капитализма, не очень понятного для

западного обывателя, но вполне приемлемая для обывателя восточного,

привыкшего подчиняться команде сверху, от кого бы она ни исходила

(власть денег, власть руководителей, власть криминала и т.д.). И так как

капитал не знает границ, влияние этого нового агрессивного капитализма

в мире будет постоянно возрастать, ибо именно из этой среды будет

формироваться новое поколение сверхбогатых европейцев и будут

пополняться ряды послушных

20

исполнителей, готовых на самые коварные действия. Так или иначе в

современном обществе действительно происходят перемены глобального

характера, затрагивающие цивилизационные основы человеческого

существования.

В этих условиях немыслимо сохранение старых систем образования.

Они неминуемо должны быть преобразованы. Но возникает вопрос -

«как?». Ясно, что, во-первых, в разных странах этот процесс будет

осуществляться по-разному; во-вторых, рыночные отношения объективно

внесут стихийный момент в процесс перестройки системы образования; в-

третьих, не должна ослабевать руководящая роль государственных

органов, нивелирующих стихийное воздействие рыночных отношений; в-

четвертых, сама система образования при всей ее централизации и

государственном контроле должна стать более демократичной и открытой,

способной к восприятию новых социальных инноваций.

Стихийность перестройки системы образования уже дает о себе знать в

появлении негосударственных учебных заведениях; в расширении числа

учащихся в государственных вузах, самостоятельно оплачивающих свою

учебу; в преобразовании ряда институтов в университеты и академии; в

появлении новых учебных учреждений (колледжей и лицеев) и разных

уровней обучения (бакалавр, магистр); в изменении сроков обучения; в

произвольном изменении учебных планов специальностей; в изменении

планов курсов и т.д. Как результат этой стихийности выпускники разных

типов средней школы могут иметь разный уровень знания; выпускники

сельских школ будут все больше и больше отставать от выпускников школ

городских, тем более колледжей и лицеев; выпускники негосударственных

вузов несколько отличаются от выпускников государственных вузов и, как

правило, не выдерживают конкуренции при поступлении в аспирантуру;

магистратура приобретает вид какого-то дополнительного образования,

которое не имеет пока особой социальной ценности; изучение

общественных наук в разных вузах осуществляется по-разному (по разным

программам и разным учебникам), на основе чего теряет смысл

вступительный экзамен по философии в аспирантуру (т.к. нет единых

программ вступительных и кандидатских экзаменов по этому предмету) и

т.д. и т.п.

Как реакция на эти стихийные процессы перестройки системы

образования имеет место стремление государства повлиять на сло-

жившуюся ситуацию путем введения лицензирования и аккредитации

вузов (и не только негосударственных), создание государственных

образовательных стандартов и программ курсов; новых учебников и

учебных пособий.

21

Так или иначе, все эти новации как снизу, так и сверху опреде-

ляются целями и задачами, которые ставит перед собой трансфор-

мирующееся общество, процесс перестройки, раз начавшись, про-

должается и в настоящее время. Ясно, что пока общество не опреде-

лится с фундаментальными принципами своего бытия, процесс пе-

рестройки и трансформации может растянуться на многие годы и

даже десятилетия, оставляя в подвешенном состоянии и систему об-

разования. В этих условиях обществоведение оказывается в проти-

воречивой ситуации. С одной стороны, обществоведы испытывают

на себе всю зыбкость социального положения, разделяя многочис-

ленные перекосы общественного мнения от идеи: «так жить нельзя»

до идеи «куда-нибудь да выплывем», что, конечно, не может слу-

жить стимулирующим принципом развития обществознания. С дру-

гой стороны, сами общественные науки сбросили с себя идеологиче-

ский пресс государственной заботы и появилась надежда на то, что

они теперь действительно смогут стать вполне объективной формой

научного познания социальных явлений. Что не может, конечно же,

не вдохновить обществоведов на серьезные научные разработки,

несмотря на всю мизерность современного финансирования.

Именно в этой ситуации и сложился своеобразный культ социо-

логии, которая заняла наконец подобающее ей место среди других

общественных наук и от которой ждут серьезных разработок как на

уровне теории, так и практики.

1.5. ОСОБЕННОСТИ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Высшая школа как самостоятельный социальный институт имеет

свою сложную структуру, свои задачи и функции, что накладывает

свой отпечаток на теорию обучения (дидактику) в рамках этой сту-

пени, обучения, свои решения педагогических и воспитательных

проблем. Стало уже своеобразным штампом утверждение о том, что

обучение в высшей школе связано с обретением специальных зна-

ний, навыков и умений, с развитием творческой деятельности, выра-

боткой определенной гражданской позиции, усвоением нравствен-

ных норм общественного и профессионального поведения. Однако

один вуз может весьма существенно отличаться от другого, одна

специальность от другой, один комплекс дисциплин, преподаваемых

в вузе, от другого и т.д. И возникает вопрос - все ли дисциплины и в

одинаковой ли степени участвуют в осуществлении всех этих задач,

или же существует все же какое-то различие между ними, какое ко-

личество дисциплин следует изучить для получения той или иной

22

специальности, каким должно быть соотношение между социально-

гуманитарными, общенаучными и специальным дисциплинами и как

каждый из этих блоков влияет на подготовку личности специалиста.

Не меньшую значимость имеет и вопрос об оптимальном соотноше-

нии обязательных аудиторных занятий и самостоятельной работы

студентов, пассивных и активных формах обучения. На эти и многие

другие вопросы и должна дать ответ вузовская дидактика.

В прошлом, когда процесс вузовского обучения был строго за-

программирован, многие из этих вопросов решались как бы сами

собой, автоматически, ибо все было четко рассчитано по годам, се-

местрам, месяцам и неделям. В настоящее же время высшая школа

вместе с обществом, переживая сложный процесс коренной пере-

стройки, модернизирует свою деятельность как бы на ходу. На-

сколько ослабла работа центральных директивных органов системы

образования, стандарты, учебные планы специальностей, программы

курсов меняются с калейдоскопической быстротой. Видимо, на на-

чальной стадии социальной перестройки, подобного хаотического

произвола трудно было избежать. Но по мере стабилизации соци-

альной обстановки все очевиднее становится необходимость разра-

ботки общих теорий вузовской системы обучения, которые должны

разрабатываться при активном участии профессорско-препода-

вательских коллективов ведущих высших учебных заведений стра-

ны. Иначе говоря, некоторое ослабление методической работы в ву-

зах должно в конце концов уступить свое место новой волне теоре-

тических разработок методического характера, которая учитывала

бы опыт не только отечественных педагогов, но и ведущих вузов

ближнего и дальнего зарубежья.

Для развития традиционных дидактических принципов вузовско-

го обучения необходимо учитывать следующие обстоятельства:

• Общие дидактические принципы должны конкретизироваться

в зависимости от специальности, подготовка по которой осуществ-

ляется в вузе или даже на отдельно взятом факультете (одно дело -

врач, медик, другое - музыкант, третье - инженер, строитель, архи-

тектор или филолог, историк, социолог и т.д.);

• Выпускник вуза выступает как бы в трех различных ипостасях -

это, во-первых, научный работник, во-вторых, будущий педагог, и в

третьих, служащий, потенциальный руководитель. Поэтому, когда

речь идет о профессиональных знаниях, навыках и умениях, эти

ипостаси необходимо учитывать, в противном случае не избежать

явных перекосов. В прошлом университеты ориентировались на

23

подготовку научных работников и педагогов высшей школы, а пед-

институты на подготовку в основном педкадров для средней школы, что

накладывало серьезный отпечаток на учебные планы, на проведение

педпрактик и т.д. В настоящее же время все педвузы стали

университетами, однако их учебная база осталась прежней. Во многом

сохранились и прежние задачи, что приводит к некоторым перекосам. В

частности, стирается грань между университетами, хотя их

потенциальные возможности по подготовке специалистов весьма

различны. Кроме того, возникает вопрос, нужно ли на подготовку учителя

затрачивать столько же времени, как и на подготовку вузовского

преподавателя.

В недалеком будущем наша высшая школа перейдет на двухсту-

пенчатую систему образования (бакалавр, магистр), что также выдвигает

перед дидактикой множество новых проблем.

Наконец, параллельное существование государственных и него-

сударственных вузов, бюджетных и платных мест в государственных

вузах также не может не отразиться на уровне подготовки специалистов и

дидактических требований. Встает вопрос о независимой аттестации

выпускников вузов государственными комиссиями, формируемыми не

самими вузами, а Министерством образования и соответствующими

министерствами, в подчинении у которых находятся те или иные вузы, в

которые включались бы представители министерств, ведущие

специалисты-практики и представители выпускающих кафедр.

Таким образом, система высшего образования, имея сложную

структуру, сама выступает в качестве подсистемы образования в целом и

той социокультурной среды, в рамках которой она функционирует.

Специфика взаимодействия этих систем и подсистем и определяет

уровень подготовки специалиста, его профессиональные, личностные и

гражданские качества. В современных условиях наиболее желаемой

фигурой становится специалист творческий, универсальный,

профессионально мобильный, психологически и методологически

подготовленный к непрерывному обновлению своих знаний и навыков,

умеющий критически мыслить и адекватно оценивать свои и чужие

достижения. Немалую роль в этом и призвана решать вузовская

дидактика. Дидактика занимается изучением деятельности преподавателя

и учащегося в их взаимосвязи, анализом включенных в эту деятельность

компонентов: принципов обучения, содержания обучения, методов и

форм его организации. Дидактика -отрасль педагогической науки, задачей

которой является обеспече-

24

\

ние научного подхода к содержанию обучения, к совершенствованию

процесса обучения.

Обучение - процесс двухсторонний. И в вузе эта. особенность

ощущается наиболее зримо. Студент является не только объектом

воздействия педагога, но и субъектом, личностью, от воли и интересов

которой во многом зависит результативность процесса обучения. Поэтому

педагогу необходимо помнить о студенте: знать психологические

особенности студенческого возраста, уровень знаний и творческих

возможностей всей группы; строить процесс обучения, не забывая об

обратной связи с аудиторией, а также об управлении процессом усвоения

знаний студентами. Ведь усвоение является конечным результатом

обучения. Сам процесс усвоения включает в себя несколько уровней. В

дидактике высшей школы часто упоминается четырехуровневая система,

предложенная В. Г. Беспалько. Она включает в себя:

- узнавание;

- воспроизведение;

- трансформацию;

- творчество. Важным является вопрос о содержании обучения, т.е.

вопрос о

том, чему, сколько и как учить. В дидактике сложились основные

принципы отбора содержания:

1. Принцип целостности, предполагающий, что содержание обучения

должно быть упорядоченным и цельным.

2. Принцип генерализации, предполагающий объединение учебного

материала вокруг ведущих идей, фундаментальных теорий и законов.

3. Принцип гуманизации, предполагающий показ роли человеческого

фактора в изучаемой области знания в его частном и общече-

ловеческом проявлении.

4. Принцип экологизации, определяющий культуру отношения человека

к окружающей среде.

Если говорить о специфике содержания обучения в современной

высшей школе, то наметилась тенденция сокращения объема обязательно

изучаемого материала и увеличения возможностей выбора студентами

курсов по интересам.

Еще одной особенностью вузовской дидактики является само-

стоятельная работа студентов - деятельность обучаемых без непо-

средственного участия преподавателя: им она только организуется и

25

направляется. Главным образом это проявляется при прохождении

различных видов практик, при научно-исследовательской работе, а также

при написании курсовых и дипломных проектов. К общим методам

обучения в высшей школе относят:

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной

деятельности.

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной

деятельности.

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-позна-

вательной деятельности (коллоквиумы, зачеты, экзамены, защита

курсовых и дипломных работ, самооценка своей деятельности).

К формам обучения в высшей школе относятся:

- лекции;

- семинары;

- практические и лабораторные занятия;

- учебные конференции;

- учебные консультации;

- экскурсии;

- практику;

- курсовые и дипломные работы.

Процесс обучения в вузе, его результативность и эффективность

определяется принципами дидактики. К ним относятся следующие

принципы:

- научности;

- системности и последовательности;

- сознательности и активности;

- доступности и усвояемости;

- прочности знания;

- связи теории с практикой;

- наглядности;

- учета индивидуальных различий учащихся.

Указанные принципы, систематизируя процесс обучения, не должны

сковывать инициативу ни преподавателя, ни студента. Они лишь

организуют учебный процесс, в рамках которого (особенно в вузе)

допускается и определенная свобода творчества. Здесь не только

усваиваются знания в готовом виде, но и вырабатываются приемы и

навыки самостоятельного поиска знаний, его добывания. Для этого

необходимо выработать навыки аргументации, критического осмысления

полученного знания, освоения методов приобретения нового знания, его

совершенствования и развития.

Что касается социологии, то здесь особую важность имеет принцип

научности или, что то же самое, принцип объективности и достоверности

знания его практической значимости.

Сама социология зародилась как постоянная тяга обществоведов к

позитивному научному знанию об общественных явлениях. На этом пути

были использованы все аргументы и критерии (ясность мысли, логическая

строгость, подтверждение опытом и общественно-экономической

практикой). Использовались образы разных наук для определения эталона

научности, которому следовало уподоблять социологию. Тут была и

география, и физика, и биология, и психология, не исключалась даже

математика. Каждый автор новой теории заявлял о преодолении' «грехов»

старой общественной мысли и о выработке принципиально новой

социологической концепции. Не составляет исключения в этом деле и

марксистская теория общественного развития, которая поспешила

объявить именно свой взгляд на общество как подлинно научное его

осмысление. Предполагая при этом, что все прочие концепции и доктрины

есть плод либо заблуждения, либо сознательного искажения

действительности.

В последнее время, однако, обнаружилось, что и в марксизме есть свои

упрощения и известные схематизмы при осмыслении общественных

явлений. Научность здесь имеет столь же относительный характер, как и

во многих других социологических концепциях, созданных как до К.

Маркса, так и после него.

Подобное обнаружение привлекло в странах СНГ к огульно нега-

тивному отношению к марксизму, к его почти полному забвению, что

неминуемо сопряжено с социально-теоретическим вакуумом, с

отсутствием того идеологического стержня, вокруг которого могла бы

осуществляться консолидация общества. Неудивительно, что в настоящее

время этот вакуум стремятся заполнить различного рода старые и новые

религиозные доктрины, что никак не может стать двигателем прогресса.

Что же может считаться проявлением подлинно научной мысли в

сфере социологии? Очевидно, что ни одна из имеющихся социоло-

гических теорий не может рассчитывать на роль единственно верного

отражения социальной действительности. Однако это не означает, что

здесь полностью отсутствует научный подход. Дело в том, что в каждой

теории имеются зерна как истинных знаний, так и определенных

заблуждений, придуманных искусственных конструкций. И дело

обучающих и обучаемых отчетливо видеть эти элементы. Биологизм,

психологизм, бихевиоризм, интеракционизм, инстинкти-

26

27

визм, структурализм, функционализм и многие другие «измы» выражают

различные попытки научного осмысления общества, его

функционирования и развития. Каждая из этих попыток, конечно же,

представляет собой ограниченный взгляд на социальную структуру и

может быть подвергнута критике. Но в сумме они представляют собой

обобщенное выражение научности в области социальной философии и

теоретической социологии. Свое место в этой сумме принадлежит и

марксизму, который на Западе считается одной из основных

социологических концепций и имеет множество современных

интерпретаций.

На основании сказанного вновь возникает вопрос, что же такое

научность в области социологии. Ответ на этот вопрос складывается из

нескольких пунктов.

Во-первых, научность в области социологии означает интегра-тивный

подход ко всей сумме теоретико-социологического знания. Здесь нельзя

выбросить ни одного звена (как в прошлой, так и в нынешней

теоретической мысли), не рискуя потерять сам дух научности. Именно

поэтому преподавание социологии в вузе нельзя ограничивать за счет

суждения его историко-теоретического блока, т.к. это в значительной

степени обедняет представление современного специалиста об устройстве

общества (от его общей структуры до структуры организации, отдельного

коллектива и группы), законах его функционирования и развития.

Во-вторых, научность в социологии следует понимать как полное и

адекватное изложение всех аспектов анализируемой теории. Очень часто

изложение той или иной теории ведется через призму ее критического

анализа или какого-то одного отдельно взятого признака. Преподаватель,

еще не рассказав о сути теории, сразу переходит к перечислению ее

недостатков, что создает у слушателей явно негативное отношение к ней

и неявный вопрос - «а зачем нам все это надо?». Именно поэтому здесь

общий и частный анализ должен постоянно дополнять друг друга.

В-третьих, научность в социологии имеет и частный характер, когда

речь заходит о прикладном (оперативном) исследовании. В рамках

данного исследования социолог должен быть абсолютно свободным от

различного рода предвзятых идей и ангажементов. Он должен стремиться

к максимально объективному описанию изучаемого явления или

процесса. Этому содействуют как объективные методологические

требования (репрезентативность выборки, добросовестное проведение

опросов, валидность инструментария, квали-

28

фикация аналитика и т.д.), так и субъективные нравственные качества

исследования. Знание этой стороны научности социологии имеет свой

смысл как для исполнителя, так и для потребителя социологической

информации. Именно поэтому некоторые «тонкости» этого дела должен

знать всякий специалист, который в своей деятельности все чаще и чаще

апеллирует к социологическим данным.

Таким образом, принцип научности в преподавании социологии имеет

особое значение. Он связан с качеством социологической информации,

так и с практическим ее использованием в процессе социального

управления, разрешения социальных конфликтов, в деле

совершенствования самой социальной структуры, в общем понимании и

объяснении текущих социальных явлений.

Более подробно мы рассмотрели лишь один принцип дидактики

применительно к практике обучения социологии в вузе. Это объясняется

тем, что в этой области принцип научности претерпел существенные

изменения в процессе перестройки нашего общества. Остальные

принципы имеют более устойчивый характер и подробно изложены в

методиках преподавания общественных наук.

1.6. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ

ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

Качество специалиста с высшим образованием определяется не только

тем, что он знает понемногу обо всем и много по своей основной

специальности, но и должен обладать навыками творческого мышления.

Последнее характеризуется такими чертами, как самостоятельность

мышления, способность оперативно отыскивать и добывать новое знание

по своей специальности, изобретать новые приборы, приемы и методы

исследования, продуктивно анализировать вновь возникшие ситуации,

критически оценивать результаты своей и чужой работы, при

необходимости кооперировать свои усилия с усилиями своих коллег при

решении трудных задач практического или теоретического планов и

многое другое особое значение в этом плане представляет развитие

широкого кругозора специалиста (любой специальности) в социально-

политической и экономической областях.

Необходимость развития этой стороны сознания и мышления оп-

ределяется тем, что любой специалист кроме того, что он выполняет свои

основные функции, является частью общества, входит в состав группы,

организации, коллектива, общности и общества в целом. Он

29