Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. Учебное пособие

Подождите немного. Документ загружается.

является не просто пассивным носителем господствующего мента-

литета, но и сам должен вносить в его структуру продуктивные эле-

менты.

В этой связи и хотелось бы обратить внимание не просто на раз-

витие творческих способностей учащихся в высшей школе в процес-

се их обучения. Ясно, что студенты, овладевая основами своей спе-

циальности, усваивают не только определенное количество знаний,

но и навыки творческой профессиональной деятельности. Матема-

тики, физики, химики, биологи, филологи и т.д. просто не могут вес-

ти обучение, не касаясь творческой стороны своей специальности.

Здесь творчество необходимо входит в структуру обучения, ибо ре-

шение задач, упражнений, практикумов является основным элемен-

том этой структуры.

Несколько иная ситуация складывается в обществоведении, где

само знание имеет несколько расплывчатый характер, где есть офи-

циальная и неофициальная точки зрения, желаемое и действитель-

ное, где размываются критерии истины, добра и справедливости, где

интересы общества (государства) и личности (индивида) не всегда

совпадают, где постоянно возникают конфликты между различными

социальными структурами и их ментальным выражением.

В этих условиях на передний план выходят не столько знания,

сколько мнения, и именно они становятся ядром социальной мен-

тальное™, определяет психологический настрой специальности.

Причем творцом этой ментальное™ зачастую оказываются не спе-

циалисты научной сферы, а средства массовой информации и раз-

личные общественные организации.

Подобная ситуация зачастую приводит к мысли о бесполезности

обществоведения, о необходимости сокращения часов, отводимых в

узах на изучение дисциплин социально-гуманитарного профиля. Тем

самым ученые-обществоведы вновь оказываются вне поля социальной

значимости. Руководители-технократы, адепты рыночных отношений с

нескрываемой откровенностью ставят под сомнение необходимость

изучения в вузах многих общественных дисциплин. Постепенно исче-

зают из учебных планов многих специальностей этика, эстетика, рели-

гиоведение, культурология и т.д. Подходит очередь на исключение из

этих планов даже политологии с социологией.

А между тем именно эти науки и знакомят будущих специали-

стов с основами общечеловеческих ценностей. Плюрализм концеп-

ций в данном случае не ослабляет значимость этих ценностей, а

лишь подчеркивает многовариантность их изложения. Эта многова-

30

риантность, как воздух, нужна современному специалисту, если он

не рискует вновь впасть либо в религиозный догматизм, либо в

идеологический тоталитаризм.

Можно сказать, что не только преподавание специальных дисци-

плин содействует развитию творческого мышления у учащихся ву-

зов, но не меньшую роль в этом деле играет и преподавание общест-

венных дисциплин. Так как именно в этой сфере приходится сталки-

ваться не только с теоретическими, но и с практическими задачами

общественной жизни. Причем задачами нестандартными, быстро

меняющимися и, что называется, заставляющими думать как препо-

давателя, так и студента.

В учебном процессе потребность рационализации умственной

деятельности возникают тогда, когда преподаватель не просто тре-

бует репродуктивного воспроизведения содержания первоисточни-

ков, материалов лекции, учебника, а побуждает анализировать;

вскрывать свойства, отношения, наличия противоречий, давать

оценку, обобщать сказанное, соотносить его с другими проблемами,

т.е. делать то, что в психологии называется решением задач. При

решении задач (упражнений) человек использует знания не в том

порядке, в каком они даны в учебной литературе, а преобразуют их

сообразно логике задачи, следовательно, задачи выступают в качест-

ве способа активизации и развития мышления. Опыт показывает, что

работа с упражнениями активизирует мышление студентов, углуб-

ляет знания, повышает интерес к предмету.

Другим условием активизации умственной деятельности является

знание студентами общих правил, по которым надо действовать при

изложении материала, в диспутах, при столкновении различных то-

чек зрения. Для успеха дела необходимо хотя бы кратко разъяснить

студентам основные логические законы мышления и вытекающие из

них принципы правильного мышления (определенность мысли, не-

противоречивость мысли, последовательность мысли и ее обосно-

ванность).

Методика работы по совершенствованию умственной деятельно-

сти студентов разнообразна. Она зависит от конкретных условий, от

предмета, от уровня развития студентов, особенностей преподавате-

ля и т.д. Однако ряд общих правил является обязательным при лю-

бых вариантах работы. Эти общие правила сформулированы В. А.

Кутецким: 1) необходимо точно знать цель упражнения, знать, каких

результатов нужно добиться; 2) необходимо специально следить за

точностью выполнения, чтобы не закреплять ошибки, если

31

они возникают, следить за результатом упражнений; 3) число упражнений

должно быть достаточным для образования навыка. Если упражнений

было недостаточно, навык не закрепляется, быстро разрушается.

Излишнее количество упражнений снижает внимание, что в итоге мешает

формированию навыка; 4) упражнения не должны быть случайным

набором однотипных действий. В основе их должна лежать определенная

система, четко спланированная, правильная их последовательность, в

частности постепенное усложнение; 5) упражнения не должны

прерываться на сколько-нибудь длительное время, иначе навык теряется.

Важнейшим фактором овладения интеллектуальными умениями

является практическая проверка правильности действий в процессе

изучения общественных наук. Этот факт действует специфично. Не-

обходимо организовать непосредственную практическую проверку ряда

теоретических положений высокой абстракции. Проверка правильности

действий проводится в таких случаях путем сопоставления выводов с

первоисточниками, учебной литературой, с мнением преподавателя.

Большое значение в выработке интеллектуальных умений имеет

самоконтроль студентов. Студент не только должен знать приемы

умственной деятельности, но и систематически контролировать себя при

их реализации на конкретном материале.

Активизация умственной деятельности студентов находит свое

наиболее полное выражение в проблемном преподавании.

Сущность проблемного преподавания заключается в такой управ-

ляемой организации учебного процесса, при которой обучаемые не только

воспринимают, фиксируют и запоминают знаки в готовом виде, но и

совместно с преподавателями или самостоятельно в условиях проблемной

ситуации разрешают систему логико-познавательных задач на основе

имеющихся знаний, навыков и умений.

Не умаляя роли репродуктивных и объяснительных методов обучения,

следует избегать из абсолютизации. Необходимо внедрение в систему

обучения наряду с традиционными таких новых методов и технологий,

которые отвечали бы новым целям и задачам учебного процесса. К таким

новым методам и относятся приемы проблемного преподавания.

Систематическое и целенаправленное применение методов проблемного

обучения может способствовать значительному повышению

эффективности самостоятельной познавательной деятельности студентов

и активизации творческого усвоения общественных наук.

Возможность освоения и использования человеком предъявленных ему

извне знаний - понятийных обобщений и способов действия или операций

- зависит от того, насколько в процессе собственного его мышления

созданы внутренние условия для их освоения и использования. К таким

«внутренним» условиям» относятся, прежде всего, познавательные

потребности. Без них невозможно не только усвоение знаний, навыков,

умений, но и вообще успешное формирование специалиста.

Познавательная потребность характеризуется тем, что человек

испытывает необходимость в некоторых отсутствующих, т.е. не известных

ему, знаниях и способах действий. Познавательная потребность

определяет ту интеллектуальную активность, которая обеспечивает

отыскание новых знаний.

Познавательную потребность очень трудно вызвать путем передачи

обучаемым только готовых знаний, ее можно возбудить такой передачей

знаний, при которой у обучаемых возникают интеллектуальные

затруднения. В ходе изложения нового материала преподаватель с

помощью продуманных и разработанных средств специально создает

такие затруднения и на первых порах руководит разрешением этих

затруднений, а потом обучаемые и сами справляются с ними. Важнейшая

особенность интеллектуального затруднения характеризуется тем, сто

человек не может его разрешить известными способами или действиями,

но он в состоянии найти новый способ для разрешения поставленного

задания на основе имеющихся или самостоятельно добытых

определенных знаний, навыков и умений. Изложенный таким путем

материал закрепляется не простым повторением и заучиванием, а

решением специальных, познавательных задач. Разрешение

познавательной задачи, побуждающей человека к интеллектуальной

деятельности, принято называть проблемной ситуацией. В соответствии с

этим преподаватель должен знать, при каких условиях может возникнуть

проблемная ситуация. К таким условиям при изучении общественных

наук, в том числе и социологии, относятся:

а) противоречия между ранее полученными знаниями и новыми

задачами, возникающими в учебном процессе, для разрешения кото

рых необходимы новые знания;

б) ценностная ориентация обучаемых в системе определенных

знаний в выборе в рамках этой системы оптимального способа дей

ствия для решения новой задачи;

в) необходимость применения имеющихся теоретических знаний

в необычных, новых для обучаемых условиях;

33

г) необходимость различия, между действительными и кажущимися

противоречиями развития общества;

д)установление противоречий между научными фактами, теориями,

высказываниями;

е) вариативность теоретического обоснования практического со-

циального опыта людей.

При творческом подходе к подготовке занятия преподаватель может

найти и целый ряд других возможностей создания проблемной ситуации в

учебном процессе.

В ходе проблемного обучения преподавателя должно волновать не

только то, о чем будет говорить он (содержание учебного материала), но и

то, что при этом будут делать студенты. Преподаватель побуждает их к

активной мыслительной деятельности логикой построения излагаемого

материала, продуманной системой учебных проблем и вопросов.

Таким образом, сама жизнь заставляет пересмотреть систему об-

разования, выработку у учащихся познавательных навыков. Такое

смещение акцентов позволит специалисту лучше вписываться в со-

временную жизнь, буквально переполненную нерешенными проблемами.

Общественные науки (и социология в том числе) отличаются от

естественных своей вариативностью, потенциальной возможностью

получения множества решений, многообразия точек зрения, имеющих

одинаково научных характер. Следовательно, преподавание этих наук

имеет свои специфические возможности для развития творческого

мышления. Общество стремительно изменяется, и специалисту с высшим

образованием необходимо адекватно реагировать на эти изменения,

вырабатывая уже в студенческие годы навыки творческого мышления.

Больше возможности в этом отношении имеет курс социологии, что

объясняется рядом обстоятельств. Во-первых, социологическое знание

наиболее изменчиво и динамично, здесь редко удерживаются какие-либо

догмы и абсолютные положения. Даже в рамках одного поколения

приходится менять устоявшиеся истины. И к этой изменчивости надо

приучать специалиста, преодолевая субъективную тягу к однобокому

мышлению и абсолютному знанию.

Во-вторых, следует учитывать и стремительное развитие самых

общественных явлений, что неминуемо ведет к неизменному рассо-

гласованию между теорией и общественной практикой. У специалиста

должен быть выработан навык самостоятельного осмысления и

оценивания происходящих событий как местного, регионального, так и

общечеловеческого масштабов.

34

Таким образом, при преподавании общественных наук, в том числе и

социологии, встает вопрос не просто о сообщении какой-то суммы

знаний, а воспитание того чувства, сто это знание специалисту постоянно

придется пополнять и обновлять, умело используя при решении тех задач

и упражнений, которые будет выдвигать перед ним сама жизнь на микро-

и макроуровнях.

На этой основе ясно, что развитие творческих способностей студента

тесно связывается с дидактическими требованиями высшей школы,

которая формирует не просто технически грамотного специалиста, но и

личностные качества человека и гражданина, не только пассивного

носителя знаний, но и его активного использования как в

профессиональной, так и в общественной деятельности. Всему этому

способствуют современные педагогические технологии, одним из

вариантов которых является модель, предложенная Д. Чернилевским и О.

Филатовым (см. рис. 5).

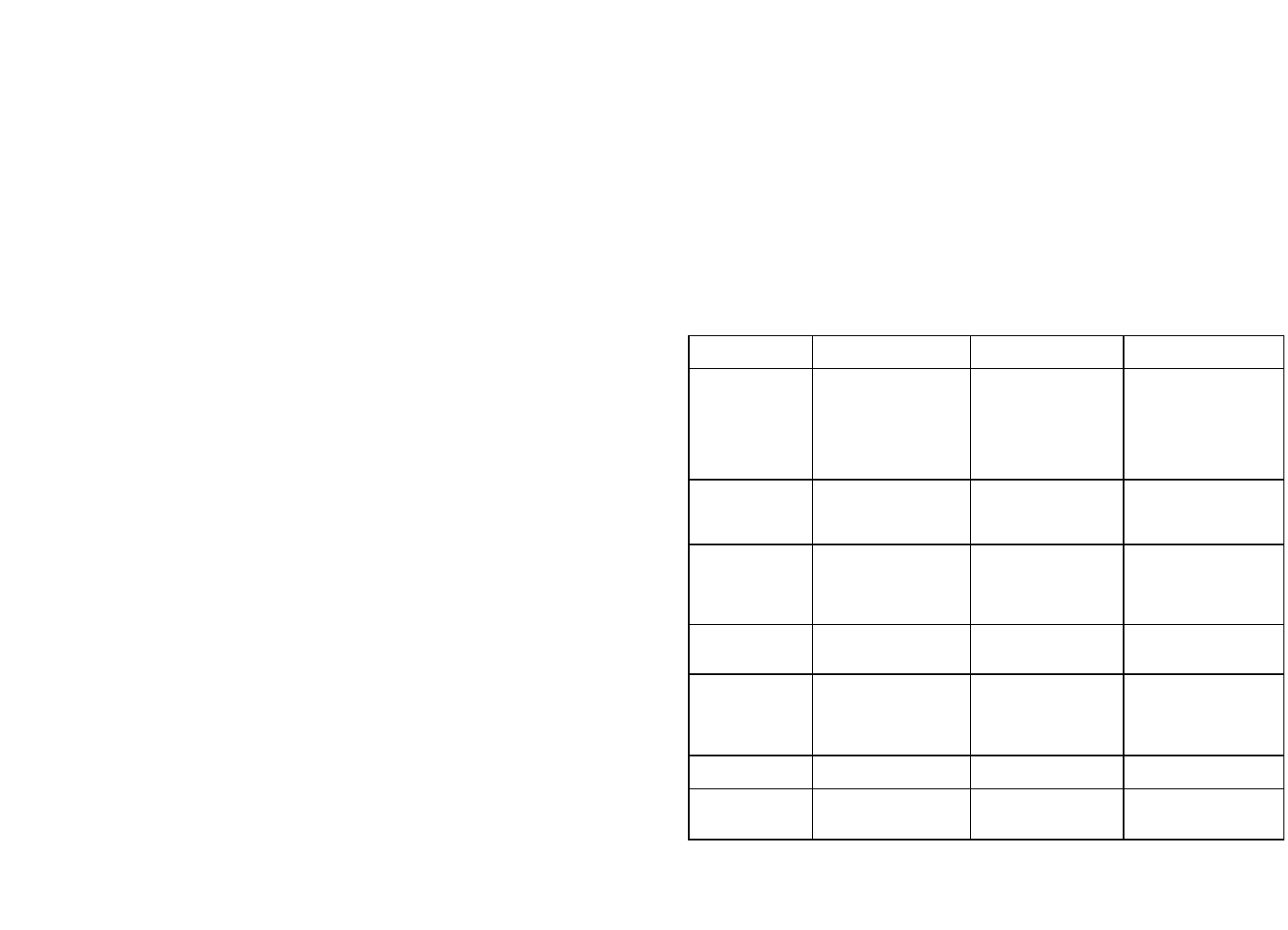

Виды обучения Цели обучения Сущность обучения

Механизм

обучения

Проблемное

Развитие познаватель-

ной активности, творче-

ской самостоятельности

обучения

Последовательное и

целенаправленное воз-

действие перед обучае-

мыми познавательных

задач, разрешая которые

обучаемые активно

усваивают знания

Поисковые методы;

постановка познава-

тельных задач

Концентри-

рованное

Согласование учебного

процесса с психологиче-

скими особенностями

обучающихся

Глубокое изучение

предмета за счет объе-

динения знаний в

соответствующие блоки

Методы обучения,

учитывающие динамику

работоспособности

студентов

Модульные

Обеспечение гибкости

обучения,исходя из ин-

дивидуальных потребно-

стей и уровень подготов-

ленности обучающегося

Самостоятельная

работа по индивидуаль-

ной программе

Проблемный подход

индивидуальной темы

обучения

Развивающееся

Развитие личности и ее

способностей

Ориентация учебного

процесса на возможно-

сти обучаемого

Вовлечение обучаемого в

различные виды

деятельности

Дифференци-

рованное

Создание и использова-

ние условий для выявле-

ния и развития индивида,

его личностных особен-

ностей

Использование в обуче-

нии наряду с обычными

программами программ

углубленного изучения

материала.

Методы индивидуального

обучения

Активное

(конкретное)

Стимулирование актив-

ности обучаемых

Раскрытие социального

содержания профессии

Методы активного

обучения

Игровое

Обеспечение личностно-

деятельного характера

обучения

Самостоятельный поиск

нового знания и его

усвоения

Игровые методы,

развивающие творче-

ские способности

Рис. 5. Система обобщенных педагогических технологий, нацеленных на

развитие творческих способностей студентов.

35

1.7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Одним из проявлений разумной деятельности человека является

его способность предвидеть результаты своей деятельности. Четкое

определение желаемых целей и планируемых шагов по их осуществ-

лению выражает суть целеполагания и предвидения. Сам разум че-

ловека формировался как отработка и совершенствование прогно-

стических функций сознания. Ясно, что деятельность человека тем

успешнее, чем реальнее желаемые цели и продуктивнее способы их

достижения. Начиная от простого добывания пищи и до самых об-

щих проблем организации и управления государством и обществом

проявляется эта планирующая функция сознания. Весь прогресс че-

ловека и человечества может быть представлен как постепенное со-

вершенствование этой функции сознания, как стремление преодо-

леть действие стихийных скрытых сил, сдерживающих обществен-

ное развитие. Сама идея социализма (в разном ее проявлении от

утопизма Платона и Библии до социальной сверхорганизации Мар-

кса и Ленина) представляет собой попытку доведения до крайности

планирующей функции сознания. И понадобился почти вековой

опыт практического социализма, чтобы люди убедились в том, что

даже тотально-планирующая система управляющего центра не мо-

жет преодолеть проявление случайных факторов развития, которые

в конце концов и разрушили сам социализм. Наиболее трудными

сферами планирования оказались сферы хозяйственной деятельно-

сти, особенно сфера сельскохозяйственного производства. Однако

некоторые области общественной жизни оказались вполне приспо-

собленными к различным проявлениям планирования и более или

менее четкой организации - это прежде всего армия и система обра-

зования. Именно эти сферы общественной жизни и в прошлом и в

настоящем развиваются благодаря планирующей деятельности раз-

личных административных служб, ибо здесь имеются условия для

более или менее четкого выполнения всех уставных предписаний

(разумеется, при известных отклонениях) и количественного выра-

жения составляющих эти сферы жизни элементов. Так в любой сис-

теме вуз имеет количественные показатели набора студентов, коли-

чественные показатели оценки знаний и умений, количество осваи-

ваемых курсов, количество экзаменов и зачетов, курсовых и кон-

трольных работ и т.д., что в совокупности и определяет тот объем

знаний, которым должен обладать специалист по той или иной спе-

циальности и квалификации. Поэтому в высшей школе, начиная от

36

министерства и кончая кафедрой, отдельным преподавателем, аспи-

рантом и студентом существует целая система документов, плани-

рующих и организующих учебный процесс.

Планирующие работу вуза документы можно подразделить на

две основные категории. К первой можно отнести планы организа-

ционного характера. Это планы работы ученого совета вуза, совета

факультета, кафедры, лаборатории, индивидуальные планы препода-

вателей, аспирантов, магистрантов и докторантов.

Ко второй группе относятся планы содержательного характера,

определяющие характер специальности и квалификации. Именно эти

планы представляют особый интерес с точки зрения методики пре-

подавания, на них следует остановиться подробнее.

Как и все планы, эти документы имеют свою иерархическую

структуру и могут быть представлены в следующей последователь-

ности:

• государственный образовательный стандарт (варианты: высшего

образования, гуманитарного образования, специальности);

• учебный план специальности;

• рабочий план и расписание занятий;

• план (и программа) курса отдельной дисциплины;

• план лекции;

• план семинарского занятия.

Все эти документы и планы определяют общую деятельность ву

за, деканата, кафедры, преподавателя и студента. Рассмотрим кратко

их функциональные особенности.

Государственный стандарт высшего профессионального об-

разования - государственный документ, определяющий деятель-

ность вуза. Это своего рода теоретическая модель вуза, которая ус-

танавливает, какое учреждение может именоваться вузом, что для

этого необходимо, какой объем знаний, профессиональных навыков

и умений вуз должен обеспечить своим выпускникам, определяется

статус вузовского диплома, а также тот вид работ и штатных долж-

ностей, которые может занимать выпускник вуза.

Необходимость этого документа особенно возросла в период

трансформации социалистического общества в постсоциалистиче-

ское, когда многие традиционные институты стали преобразовы-

ваться в академии и университеты, когда наряду с государственны-

ми вузами стали появляться и негосударственные, наряду с бесплат-

ным высшим образованием все шире используется и платное обра-

зование. Иначе говоря, высшее образование стало не только госу-

дарственным, но и частным делом. Ясно, что без определенного го-

3

7

■

сударственного регламентирования этого процесса (его стандарти-

зации), т.е. без установления определенных требований, норм и пра-

вил деятельности учебного учреждения в качестве вуза невозможно

было бы добиться выпуска специалистов с требуемым уровнем зна-

ний и квалификации. Известно, например, что многие негосударст-

венные вузы не прошли аккредитацию в силу того, что не смогли

обеспечить все требования по подготовке соответствующих специа-

листов.

Таким образом, государственный стандарт высшего образования

является тем юридическим документом, на основе которого опреде-

ляется деятельность вуза, и который используется в качестве руко-

водящего документа, как администрацией вуза, так и контрольными

государственными органами.

В России Государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования утвержден правительством Россий-

ской Федерации 12 августа 1994 г. и является обязательным юриди-

ческим документом для всех учебных заведений России. Именно на

основе этого документа и составляются уставы вузов, в качестве

юридического лица каждый работник вуза как администратор, так и

преподаватель и даже студент должны быть знакомы с этим доку-

ментом, как в равной мере и со всеми другими планирующими до-

кументами, если они серьезно относятся к своей работе. Админист-

ратор должен знать этот документ для четкой организации своей

работы и реализации порученных функций, преподаватель для чет-

кого представления своей работы, а студент как будущий специа-

лист должен знать, что от него потребуется во время учебы и кем он

станет в итоге обучения.

Аналогичный документ принят и в Беларуси, он утвержден и введен

в действие Министерством образования в 1998 г.

Государственный образовательный стандарт социально-

гуманитарных дисциплин - государственный документ, опреде-

ляющий объем гуманитарных и социально-политических дисцип-

лин, необходимых для подготовки специалиста с высшим образова-

нием вне зависимости от профиля его специализации. В Беларуси

этот документ утвержден и введен в действие приказом Министер-

ства образования от 6 июля 1999 г. № 436.

Стандарт обязателен для применения в высших учебных заведе-

ниях и организациях сферы высшего образования, расположенных

на территории Республики Беларусь, независимо от их ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности. Иначе говоря, стандарт

определяет перечень тех социально-гуманитарных дисциплин и объ-

ем их знания, который необходим любому выпускнику вуза.

38

Его структура включает следующие пункты:

1. Область применения;

2. Основные термины и определения;

3. Перечень социально-гуманитарных дисциплин;

4. Общие и конкретные требования, предъявляемые к знаниям и

умениям по социально-гуманитарным дисциплинам.

5. Минимум содержания образовательной программы по дисцип-

линам социально-гуманитарного цикла.

Главной частью этого документа является перечень социально-

гуманитарных дисциплин, который с соответствующей корректи-

ровкой отводимого количества часов, должен входить в учебные

планы всех специальностей, подготовка по которым осуществляется

в вузах Республики Беларусь. Иначе говоря, все базовые курсы, ука-

занные в стандарте должны входить в приложение к диплому с соот-

ветствующей отметкой по форме их отчетности (зачет или экзамен).

Отклонение от этого требования (с чем приходится сталкиваться в

деятельности некоторых вузов) может вести к непризнанию дипло-

ма, т.к. будет считаться, что специалист не овладел требуемым ми-

нимумом знаний, необходимых для специалиста высшей квалифи-

кации.

К таким дисциплинам относятся:

Базовые курсы

1. Отечественная история

2. Философия

3. Культурология

4. Экономическая теория

5. Социология

6. Политология

7. Основы права

8. Основы психологии и педагогики

9. Этика

10.Языковая подготовка

11.Физическая культура

Курсы, устанавливаемые Советом вуза

1. Логика

2. Эстетика

3. Религиоведение

4. Права человека

5. Основы приватизации

6. Междисциплинарные курсы

39

К знаниям и умениям по социально-гуманитарным дисциплинам

предъявляются следующие общие требования:

• владеть теоретическими основами социально-гуманитарных наук;

• иметь представление о биологическом и социальном, физическом

и духовном началах в человеке, уметь учитывать это в своем по-

ведении;

• быть способным характеризовать и анализировать духовные и

социокультурные, социально-политические и экономические

проблемы и процессы;

• владеть практическими навыками и приемами, необходимыми

для участия в социальной деятельности;

• понимать роль и место истории Беларуси в контексте мировой

цивилизации;

• знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение

человека к человеку, обществу, окружающей среде; применять их

в своей профессиональной и социальной деятельности;

• понимать особенности процесса социализации личности, взаимо-

обусловленность ее прав, свобод и ответственности;

• владеть методами и средствами коммуникации в коллективе, со-

циально-профессиональной адаптации;

• владеть иностранным языком как средством межкультурного об-

щения, и как средством извлечения информации в сфере профес-

сиональной деятельности;

• иметь представление о здоровом образе жизни, владеть доступ-

ными средствами и методами укрепления здоровья.

Нетрудно заметить, что многие из этих требований реализуются с

помощью социологии, которая все активнее входит в учебные планы

различных специальностей. Конкретно же при изучении социологии

предполагается, что специалист должен знать:

• специфику социогуманитарного знания и способы работы с ним;

• основные теоретические и методологические проблемы социоло-

гии;

• основные категории и понятия социологии;

• основные персоналии, внесшие вклад в становление и развитие

социологии;

• основы конкретных методов и процедур социологического ис-

следования;

должен уметь характеризовать:

• целостность социокультурной жизни и ее многомерность;

• основные уровни структурной организации общества;

• основные социальные процессы, действия и взаимодействия;

должен уметь анализировать:

• роль социокультурных проблем в личной жизни человека;

• трансформационные процессы;

• социокультурные реалии, актуальные социальные проблемы

как у себя в стране, так и за ее пределами;

• возможности применения конкретных методов и процедур со-

циологического исследования;

• качество социологической информации;

должен приобрести навыки:

• выработки социально-ориентированных оценок проблем, с ко-

торыми сталкивается общество;

• оценки конкретных жизненных ситуаций, обоснования своего

варианта их решения, планирования и программирования соб-

ственных действий;

• занятия собственной позиции при решении социокультурных

проблем.

Из этого перечня (а здесь стоит еще раз напомнить, что речь идет

о несоциологах) следует, что изучение социологии призвано дать

любому специалисту с высшим образованием достаточно большой

объем социологической информации, выработать у него соответст-

вующий уровень культуры социологического мышления с тем, что-

бы он мог самостоятельно разобраться в сложных перипетиях обще-

ственной жизни как в рамках отдельного взятого коллектива, так в

масштабах страны и международных явлений.

Эта модель общего социологического знания и умения конкрети-

зируется в стандарте своеобразной мини-программой, в которой ука-

зываются основные темы социологического курса, подлежащие обя-

зательному изучению.

Такими общими темами могут быть:

• Социология как наука и учебная дисциплина (здесь изучаются

этапы становления и развития социологического знания. Общест-

во как объект социологического анализа. Предмет и методы со-

циологии, ее структура и связь с другими науками. Определяются

ключевые понятия: культура, социокультурный процесс, соци-

альный прогресс).

41

• Анализ социальной структуры, социальное действие и взаи-

модействие (Здесь предполагается выяснение таких вопросов,

как личность и ее социализация; природа социальных общностей

и групп, социальной роли и статуса, социальной стратификации и

социальной мобильности).

• Социальные институты и социальное управление (Выяснение

сути социальных институтов, их типологизация. Общество и го-

сударство. Социальная природа, структура и функции управле-

ния. Социальное поведение).

• Виды и методы социологического исследования (Анализируется

природа методов сбора социологической информации. Количест-

венный и качественный анализ полученной информации. Природа

социологического прогноза).

Этот тематический минимум определяет структуру плана обще-

вузовского курса социологии, это своеобразный инвариант, который

и должен определять идентичность знаний по социологии где бы и

кому бы она ни читалась, разумеется, при определенных вариациях

и учете профессиональных интересов слушателей.

Кроме этого общего стандарта социально-гуманитарных дисцип-

лин, призванного обеспечить общегуманитарную подготовку спе-

циалистов разных профилей, существуют еще стандарты и по каж-

дой специальности. Имеется такой стандарт и по социологии. Рас-

смотрим его более подробно.

Государственный образовательный стандарт специальности

(«социология»). Следующим шагом стандартизации вузовской дея-

тельности является государственный документ, определяющий тео-

ретическую модель специалиста с высшим образованием по каждой

конкретной специальности. В виду того, что многие государствен-

ные образовательные стандарты России и Беларуси унифицируются,

можно это рассмотрение провести на примере государственного об-

разовательного стандарта по социологии принятого в Беларуси.

Прежде всего укажем на структуру этого руководящего докумен-

та, которая определяется его содержанием и является общим для

любой вузовской дисциплины.

Содержание государственного стандарта высшего

образования по специальности «Социология»

1. Область применения.

2. Нормативные ссылки.

3. Основные термины и определения.

4. Общая характеристика специальности

42

5. Требования к уровню образованности абитуриента и составу

вступительных экзаменов.

6. Содержание профессиональной деятельности специалиста.

7. Квалификационная характеристика специалиста.

8. Требования к знаниям и умениям по циклам дисциплин.

9. Структура учебного плана специальности.

10.Минимум содержания образовательной программы по циклам

дисциплин.

11.Квалификационная аттестация.

Требования к условиям реализации основной

образовательной программы

Итак, что же определяет государственный стандарт высшего об-

разования (по специальности «Социология»)?

Этот документ представляет собой теоретическую модель специ-

альности и специалиста, то есть он отвечает на вопросы, что это за

специальность, какой объем знаний необходим для ее приобретения

и какими навыками должен обладать специалист данной квалифика-

ции. Рассмотрим некоторые пункты стандарта более подробно.

Область применения определяет назначение, структуру и содер-

жание специальности «Социология», определяемой шифром

Г.08.01.00, что представляет собой номер ее государственной реги-

страции. В этой части указывается, что стандарт обязателен для

применения во всех вузах Республики Беларусь, независимо от их

ведомственной принадлежности и форм собственности.

Нормативные ссылки определяют ряд государственных докумен-

тов, на базе которых формируется данный стандарт.

Наличие такого раздела, как «Основные термины и определе-

ния», диктуется необходимостью однозначного понимания и ис-

пользования основных терминов данной специальности и квалифи-

кации. В частности, в госстандарте по социологии определяются

такие понятия, как «специалист с высшим образованием», «социо-

лог» и «социология».

В рамках общей характеристики специальности указываются: 1)

время утверждения специальности государственным органом (в

частности, министерством образования); 2) формулировка профес-

сиональной квалификации («Социолог. Преподаватель социологии и

социально-политических дисциплин»). Подобная запись в дипломе

означает, что выпускник может работать как в сфере научно-

исследовательской деятельности, так и в сфере преподавательской

деятельности, начиная от школы и кончая вузом, причем не только

по социологии, но и по другим дисциплинам общественного профи-

ля, например, по политологии или истории); 3) место специальности

43

в системе обществознания; 4) специализации, имеющие свои шиф-

ровые указатели. В действующем госстандарте указывается семь

специализаций основной специальности:

• Теория, методология и история социологии;

• Методы социологических исследований;

• Социология труда и экономическая социология;

• Социальная структура и социальные процессы;

• Политическая социология;

• Социология духовной жизни;

• Социология управления.

Эта часть стандарта наиболее подвижна, может изменяться и до-

полняться по мере необходимости другими специализациями.

В пятом пункте стандарта определяется уровень знаний абитури-

ентов, стремящихся, получить указанную специальность, и устанав-

ливается примерный перечень вступительных экзаменов по основ-

ным дисциплинам. Как правило, это:

• Человек и общество (устно).

• Математика (письменно).

• Белорусский язык и литература или русский язык и литерату-

ра (письменно).

• Иностранный язык (устно).

В пункте о содержании профессиональной деятельности специали-

ста указываются: объекты, виды и сферы профессиональной деятельно-

сти (для социолога это научно-исследовательские, образовательные,

управленческие организации, учреждения культуры, средств массовой

информации, общественные и государственные организации и родст-

венные им сферы деятельности); указываются и основные функции

профессиональной деятельности социолога (к ним относятся: поста-

новка проблем и задач, выработка и принятие решений, планирование

деятельности и умелое ее осуществление, организация взаимодействий,

управленческих мероприятий, анализ социальных факторов производст-

ва и общественной жизни, овладение приемами и навыками обучения).

Седьмой и восьмой пункты госстандарта представляют собой

квалификационную характеристику специалиста (в данном случае

социолога). В узком смысле слова именно эти пункты и представля-

ют теоретическую модель специалиста, определяя количественный и

качественный параметры его знаний и умений.

Эта модель конкретизируется девятым и десятым пунктами, в ко-

торых указывается общий перечень дисциплин, необходимых для

формирования специалиста-социолога (с указанием общих часов

изучения по каждой дисциплине, предполагается, что социолог за

пять лет обучения без факультативов и дополнительных видов обу-

44

чения должен усвоить 15 общегуманитарных и социальных дисцип-

лин, три из цикла математических и естественнонаучных дисциплин,

23 дисциплины общепрофессионального цикла, 13 спецкурсов, т.е.

всего 56 дисциплин) и дается их краткая содержательная характери-

стика, указываются также виды и сроки практик.

Одиннадцатый пункт определяет формы контроля знаний в ходе

обучения и на заключительной стадии в виде государственного эк-

замена по специальности и защиты дипломного проекта в государст-

венной экзаменационной комиссии.

Заключительный пункт раскрывает те организационные и другие

требования, которые призваны - обеспечить реализацию основных

пунктов госстандарта. Здесь подробно описывается организация

учебного процесса, требования к кадровому составу, учебно-

методическому и материальному обеспечению учебного процесса.

На базе государственного образовательного стандарта специаль-

ности разрабатываются три нижеследующих документа: квалифика-

ционная характеристика, профессиограмма и учебный план специ-

альности. Особое значение для планирования и организации учебно-

го процесса подготовки специалиста имеет учебный план специаль-

ности. Рассмотрим его подробнее.

Учебный план специальности

Хотя образовательный стандарт по специальности и содержит

перечень предметов, которые должен освоить будущий специалист,

с указанием общего количества часов, отводимых на каждую дисци-

плину, все же этот перечень нельзя назвать учебным планом, т.к. в

нем нет соответствующей разбивки учебных заданий по курсам и

семестрам. Эта цель достигается только в учебном плане, который

также представляет собой государственный документ, утверждае-

мый соответствующим государственным органом (как правило, ми-

нистерством образования).

Учебный план специальности представляет собой как бы страте-

гический план подготовки специалиста. Прежде всего, он устанав-

ливает название специальности, определяет квалификацию и срок

обучения. Затем определяется перечень дисциплин, необходимых

для подготовки специалиста того или иного профиля. Дисциплины

разбиваются на пять основных групп:

• гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

• математические и.естественнонаучные дисциплины;

• общепрофессиональные и специальные дисциплины;

• дисциплины специализации;

• дополнительные виды обучения.

45